超業不做的無效努力:超過一萬名客戶心聲大調查:業務員的哪些努力無助成交、甚至幫倒忙。超級業務則是如何精準打動客戶?

內容簡介

◎超業不問客戶:「你預算多少?」他們限縮答案:「可以提高到300萬元嗎?」

◎靠降價拿訂單?頂尖業務很少這樣做,他們甚至在報價前就已成交。

◎厲害業務很少介紹商品。他們的開場白是:「我可以幫你什麼?」

◎當客戶說:「我們內部還要討論一下。」超業怎麼回應?

作者高橋浩一畢業於東京大學經濟系,

曾創下連續8年提案成功率100%的不敗紀錄。

2011年,他創立人力資源顧問公司TORiX並擔任董事長,

至今已輔導超過4萬名業務員創造頂尖業績。

輔導過程中他發現,

多數業務的心聲是:「我明明很努力,為何達不到業績?」

他的回答是:「努力不會背叛你,但會跑錯方向。」

為了幫助這些人突破瓶頸,作者特別舉辦大規模問卷調查,

對象涵蓋1萬名業務與1萬名客戶──揭露買方的真實想法。

哪些你自以為的努力無助成交?甚至幫倒忙。

超級業務又是如何精準打動客戶?

哪些地雷不能踩、哪些話術是陷阱、怎麼突破客戶心防?

◎頂尖業務不盲猜,他們直接問

擔心跟客戶不熟,不敢多問?錯。

調查顯示,77%的客戶希望業務員在溝通初期多提問。

該怎麼問,才能問出客戶的真實需求?

◎超業不比提案「量」,比「我更懂你」

提案不是多到塞滿客戶信箱就好,量身打造才有吸引力。

作者分享郵件的撰寫範例,讓客戶看了提案馬上跟你見面!

◎客戶丟急件突襲,怎麼回應

「請在一週內給我報價。」

客戶雖然這麼說,但有超過70%的人希望當天就收到回覆。

準備超過5天,對客戶來說已經是「下週」。

當天就回應?這樣很草率吧!

不,有高達九成客戶寧可先收到草案,邊談邊改。

◎超業不靠降價,也能成交

客戶問:能再便宜一點嗎?很多業務馬上給折扣。

超業從不在價格上跟客戶死纏爛打,他們甚至在報價前就成交。

調查顯示,報價在客戶預算範圍內的上下10%,都可能成交。

只要你找出對方非買不可的理由。怎麼做?

決定業績的從來不是拚命,而是用對方法。

超過2萬人實證調查,揭開頂尖業務的祕密──

不盲猜、不死纏爛打、不追求完美、不降價也能拿大單。

◎靠降價拿訂單?頂尖業務很少這樣做,他們甚至在報價前就已成交。

◎厲害業務很少介紹商品。他們的開場白是:「我可以幫你什麼?」

◎當客戶說:「我們內部還要討論一下。」超業怎麼回應?

作者高橋浩一畢業於東京大學經濟系,

曾創下連續8年提案成功率100%的不敗紀錄。

2011年,他創立人力資源顧問公司TORiX並擔任董事長,

至今已輔導超過4萬名業務員創造頂尖業績。

輔導過程中他發現,

多數業務的心聲是:「我明明很努力,為何達不到業績?」

他的回答是:「努力不會背叛你,但會跑錯方向。」

為了幫助這些人突破瓶頸,作者特別舉辦大規模問卷調查,

對象涵蓋1萬名業務與1萬名客戶──揭露買方的真實想法。

哪些你自以為的努力無助成交?甚至幫倒忙。

超級業務又是如何精準打動客戶?

哪些地雷不能踩、哪些話術是陷阱、怎麼突破客戶心防?

◎頂尖業務不盲猜,他們直接問

擔心跟客戶不熟,不敢多問?錯。

調查顯示,77%的客戶希望業務員在溝通初期多提問。

該怎麼問,才能問出客戶的真實需求?

◎超業不比提案「量」,比「我更懂你」

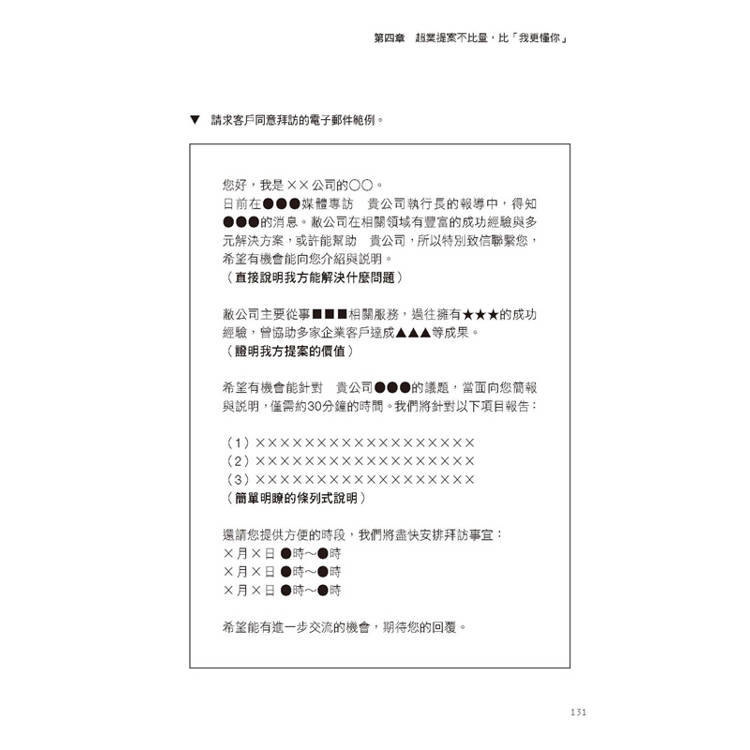

提案不是多到塞滿客戶信箱就好,量身打造才有吸引力。

作者分享郵件的撰寫範例,讓客戶看了提案馬上跟你見面!

◎客戶丟急件突襲,怎麼回應

「請在一週內給我報價。」

客戶雖然這麼說,但有超過70%的人希望當天就收到回覆。

準備超過5天,對客戶來說已經是「下週」。

當天就回應?這樣很草率吧!

不,有高達九成客戶寧可先收到草案,邊談邊改。

◎超業不靠降價,也能成交

客戶問:能再便宜一點嗎?很多業務馬上給折扣。

超業從不在價格上跟客戶死纏爛打,他們甚至在報價前就成交。

調查顯示,報價在客戶預算範圍內的上下10%,都可能成交。

只要你找出對方非買不可的理由。怎麼做?

決定業績的從來不是拚命,而是用對方法。

超過2萬人實證調查,揭開頂尖業務的祕密──

不盲猜、不死纏爛打、不追求完美、不降價也能拿大單。

名人推薦

推薦序一

超業不比誰更拚命,而是比誰更精準的選擇方向

《超業女王林家榛》作者、國泰人壽處經理暨資深行銷總監/林家榛

在做業務、銷售或開發工作的過程中,我們常常陷入一種「看似很努力」的狀態:每天忙著開會、打電話、準備資料、做簡報,好像一刻都不曾停下。但仔細檢視,這些行動是否真正帶來成果?還是只是表面上的忙碌?其實,很多時候我們都做了許多無用功。

優秀業務與一般業務的差別,不在誰更努力,而是在於誰能把精力放在真正能帶來結果的行動上。這種「超業不做無效努力」的心法,不僅適用於銷售領域,更適用於人生的許多情境。

1. 辨別有效與無效的努力

有效的努力,是能推動成交、建立信任與增加價值的行動。例如,主動深入了解客戶的需求,以針對他們真正的痛點提出解決方案。這樣的對話,哪怕只花短短一小時,也可能勝過10通沒有目的的電話。

相反的,無效的努力就只是自我安慰的忙碌:每天重複無目的的電話,或是花費大量時間雕琢簡報,卻始終不見客戶。這些行為看似辛苦,其實並未讓你更靠近成功。

2. 專注於高價值客戶

80/20法則在業務領域中非常實用:80%的業績往往來自20%的核心客戶。

超業們懂得把時間投入在最有可能成交、長期合作的客人身上,而不是浪費在可能性極低的名單。學會放下大量撒網的觀念,專注深耕值得經營的人脈,才是效率最高的做法。

3. 根據數據與反饋調整策略

努力沒有錯,但持續往錯誤的方向努力,就是最大的浪費。當一種方法長期下來沒有產出時,不要硬撐,更不要用「再試一次也許就會成功」的心態安慰自己。檢視數據、根據客戶回饋來調整策略,勇於改變,才是高效業務該有的特質。

4. 效率比勤奮更重要

很多人把努力當成遮羞布,彷彿只要足夠勤奮,就能換來成果。但事實是:做對的事比努力做事更關鍵。

超業從來不比誰更拚命,而是比誰更聰明、更精準的選擇方向。

5. 建立信任,並解決客戶問題

客戶要的不是一個只知道推銷產品的賣家,而是一個能解決他們的問題、值得信任的夥伴。當你的努力聚焦在幫助客戶,而不是完成業績,你自然能獲得更長遠的合作關係。以提高服務價值為核心,才是真正有意義、有效的努力方向。

家榛的銷售紀錄:

.國泰人壽成立至今,最年輕的處經理暨資深行銷總監。

.2011年取得百萬圓桌會員資格(Million Dollar Round Table),並連續保持超過十多年。

.榮獲11次IQA國際繼續率獎金獎。

.榮獲11屆國泰人壽高峰會,包括入選、達成獎與展業區第一名。

.曾獲國際龍獎IDA傑出業務銀龍獎、傑出主管白金獎、壽險公會表揚優秀從業人員獎,並多次帶領團隊奪下區處冠軍。

/

推薦序二

業績=態度×方法

永慶房屋境娜團隊執行長/陳茹芬(娜娜)

標題這條公式,是我從車業到房仲、從業務員到經營者,一路保持高績效的心法。就像這本《超業不做的無用努力》所說,做業務「只有」努力是不夠的,必須用對方法。因此,我也想分享一些我的觀念:

1. 態度

態度包含敬業精神、決心和行動力、待人接物等,努力只是其中一小部分。有沒有發現,只講努力的人非但往往不努力,甚至經常偷懶。優秀業務員要計較的不是幾點打卡上班,而是超越規範、用業績說話。

比方說,我們團隊中有位同仁,上下班的時間點很有自己風格,連我都不知道該怎麼形容。但是,他一個人的業績可以抵好幾位普通業務,且表現穩定,這就是「用實力代替努力」的最好證明。

2. 速度

速度有兩種:一個是理解客戶的速度,也就是書中提到怎麼辨識表面話、怎麼聽出言外之意;另一個是對應的速度,相當於書中的快速回擊技巧。

天生就同時擁有兩種速度的人很少,絕大部分來自後天練習。本書介紹了很多系統化的方式,可以大幅縮短摸索時間。

3. 溫度

身為一名業務員,我們要業績沒錯,可是眼裡、心裡不能只有業績,必須真誠待人、廣結善緣。哪個人會在什麼時候幫上忙,真的很難說。

不管賣車或賣房,從幾十萬到幾千萬,從旁人來看,很多時候我講一講就成交,他們覺得很神奇。但實際上,有些客戶早在網路上或實體演講中接觸過我,覺得我做人實在;有些人雖然是第一次見面,卻沒想到和我聊天的感覺自然、沒有壓力,好像認識很久一樣。感覺對了、價錢可以,他們馬上就會下單。

4. 廣度

帶著態度、速度和溫度盡可能開拓客戶的數量。臺語有句俗諺:「嘴開生意一大堆,腳行生意歸山坪。」意思是:生意是談出來的、訂單靠拜訪來的。

更何況,現在網路發達、社群興盛,透過這些管道讓潛在客群提早認識你,有利擴展人脈。另一方面,認識的人越多,就越能了解各種個性、各種面具,強化你的識人資料庫。

5. 賣什麼都是賣自己

客戶買的不只是商品,更是你。不然上網、在販賣機買就好,何必要業務?

仔細觀察優秀的業務,他們都有一定的自信,以及獨到的看法。例如,遇到殺價的客戶時我會直說:「沒有最便宜,只有最行情。」讓對方接受的同時,創造繼續商談的契機,而不是老在價錢上打轉;碰到沒能成交的案子照樣聊,請教客戶覺得我哪裡好,藉市場調查的機會,順便探探能不能反轉局面。總之,永遠樂觀,永遠尋找機會!

最後,也是最重要的,我常說「在賺錢的路上學習最快」。成交之後,回想哪個點打動客人的學習效果最好。日積月累,這些經驗都是你一輩子最寶貴的資產。

娜娜的銷售紀錄:

.2013年以703輛車的紀錄,締造TOYOTA單一業務員銷售紀錄,是當年平均的10倍。

.2014年臺灣TOYOTA總累計銷量最高、年度銷售量MVP、顧客滿意度最高三冠王。

.2016年7月以月銷102輛車,創全臺汽車業單月銷售新高紀錄。

.截至2020年10月,總銷售超過8,800輛車,為全亞洲紀錄保持人與和泰汽車累計總銷量NO.1。

.如今轉戰房地產,成立「境娜團隊」並擔任執行長。

.擁有20年以上的業務銷售經驗。

超業不比誰更拚命,而是比誰更精準的選擇方向

《超業女王林家榛》作者、國泰人壽處經理暨資深行銷總監/林家榛

在做業務、銷售或開發工作的過程中,我們常常陷入一種「看似很努力」的狀態:每天忙著開會、打電話、準備資料、做簡報,好像一刻都不曾停下。但仔細檢視,這些行動是否真正帶來成果?還是只是表面上的忙碌?其實,很多時候我們都做了許多無用功。

優秀業務與一般業務的差別,不在誰更努力,而是在於誰能把精力放在真正能帶來結果的行動上。這種「超業不做無效努力」的心法,不僅適用於銷售領域,更適用於人生的許多情境。

1. 辨別有效與無效的努力

有效的努力,是能推動成交、建立信任與增加價值的行動。例如,主動深入了解客戶的需求,以針對他們真正的痛點提出解決方案。這樣的對話,哪怕只花短短一小時,也可能勝過10通沒有目的的電話。

相反的,無效的努力就只是自我安慰的忙碌:每天重複無目的的電話,或是花費大量時間雕琢簡報,卻始終不見客戶。這些行為看似辛苦,其實並未讓你更靠近成功。

2. 專注於高價值客戶

80/20法則在業務領域中非常實用:80%的業績往往來自20%的核心客戶。

超業們懂得把時間投入在最有可能成交、長期合作的客人身上,而不是浪費在可能性極低的名單。學會放下大量撒網的觀念,專注深耕值得經營的人脈,才是效率最高的做法。

3. 根據數據與反饋調整策略

努力沒有錯,但持續往錯誤的方向努力,就是最大的浪費。當一種方法長期下來沒有產出時,不要硬撐,更不要用「再試一次也許就會成功」的心態安慰自己。檢視數據、根據客戶回饋來調整策略,勇於改變,才是高效業務該有的特質。

4. 效率比勤奮更重要

很多人把努力當成遮羞布,彷彿只要足夠勤奮,就能換來成果。但事實是:做對的事比努力做事更關鍵。

超業從來不比誰更拚命,而是比誰更聰明、更精準的選擇方向。

5. 建立信任,並解決客戶問題

客戶要的不是一個只知道推銷產品的賣家,而是一個能解決他們的問題、值得信任的夥伴。當你的努力聚焦在幫助客戶,而不是完成業績,你自然能獲得更長遠的合作關係。以提高服務價值為核心,才是真正有意義、有效的努力方向。

家榛的銷售紀錄:

.國泰人壽成立至今,最年輕的處經理暨資深行銷總監。

.2011年取得百萬圓桌會員資格(Million Dollar Round Table),並連續保持超過十多年。

.榮獲11次IQA國際繼續率獎金獎。

.榮獲11屆國泰人壽高峰會,包括入選、達成獎與展業區第一名。

.曾獲國際龍獎IDA傑出業務銀龍獎、傑出主管白金獎、壽險公會表揚優秀從業人員獎,並多次帶領團隊奪下區處冠軍。

/

推薦序二

業績=態度×方法

永慶房屋境娜團隊執行長/陳茹芬(娜娜)

標題這條公式,是我從車業到房仲、從業務員到經營者,一路保持高績效的心法。就像這本《超業不做的無用努力》所說,做業務「只有」努力是不夠的,必須用對方法。因此,我也想分享一些我的觀念:

1. 態度

態度包含敬業精神、決心和行動力、待人接物等,努力只是其中一小部分。有沒有發現,只講努力的人非但往往不努力,甚至經常偷懶。優秀業務員要計較的不是幾點打卡上班,而是超越規範、用業績說話。

比方說,我們團隊中有位同仁,上下班的時間點很有自己風格,連我都不知道該怎麼形容。但是,他一個人的業績可以抵好幾位普通業務,且表現穩定,這就是「用實力代替努力」的最好證明。

2. 速度

速度有兩種:一個是理解客戶的速度,也就是書中提到怎麼辨識表面話、怎麼聽出言外之意;另一個是對應的速度,相當於書中的快速回擊技巧。

天生就同時擁有兩種速度的人很少,絕大部分來自後天練習。本書介紹了很多系統化的方式,可以大幅縮短摸索時間。

3. 溫度

身為一名業務員,我們要業績沒錯,可是眼裡、心裡不能只有業績,必須真誠待人、廣結善緣。哪個人會在什麼時候幫上忙,真的很難說。

不管賣車或賣房,從幾十萬到幾千萬,從旁人來看,很多時候我講一講就成交,他們覺得很神奇。但實際上,有些客戶早在網路上或實體演講中接觸過我,覺得我做人實在;有些人雖然是第一次見面,卻沒想到和我聊天的感覺自然、沒有壓力,好像認識很久一樣。感覺對了、價錢可以,他們馬上就會下單。

4. 廣度

帶著態度、速度和溫度盡可能開拓客戶的數量。臺語有句俗諺:「嘴開生意一大堆,腳行生意歸山坪。」意思是:生意是談出來的、訂單靠拜訪來的。

更何況,現在網路發達、社群興盛,透過這些管道讓潛在客群提早認識你,有利擴展人脈。另一方面,認識的人越多,就越能了解各種個性、各種面具,強化你的識人資料庫。

5. 賣什麼都是賣自己

客戶買的不只是商品,更是你。不然上網、在販賣機買就好,何必要業務?

仔細觀察優秀的業務,他們都有一定的自信,以及獨到的看法。例如,遇到殺價的客戶時我會直說:「沒有最便宜,只有最行情。」讓對方接受的同時,創造繼續商談的契機,而不是老在價錢上打轉;碰到沒能成交的案子照樣聊,請教客戶覺得我哪裡好,藉市場調查的機會,順便探探能不能反轉局面。總之,永遠樂觀,永遠尋找機會!

最後,也是最重要的,我常說「在賺錢的路上學習最快」。成交之後,回想哪個點打動客人的學習效果最好。日積月累,這些經驗都是你一輩子最寶貴的資產。

娜娜的銷售紀錄:

.2013年以703輛車的紀錄,締造TOYOTA單一業務員銷售紀錄,是當年平均的10倍。

.2014年臺灣TOYOTA總累計銷量最高、年度銷售量MVP、顧客滿意度最高三冠王。

.2016年7月以月銷102輛車,創全臺汽車業單月銷售新高紀錄。

.截至2020年10月,總銷售超過8,800輛車,為全亞洲紀錄保持人與和泰汽車累計總銷量NO.1。

.如今轉戰房地產,成立「境娜團隊」並擔任執行長。

.擁有20年以上的業務銷售經驗。

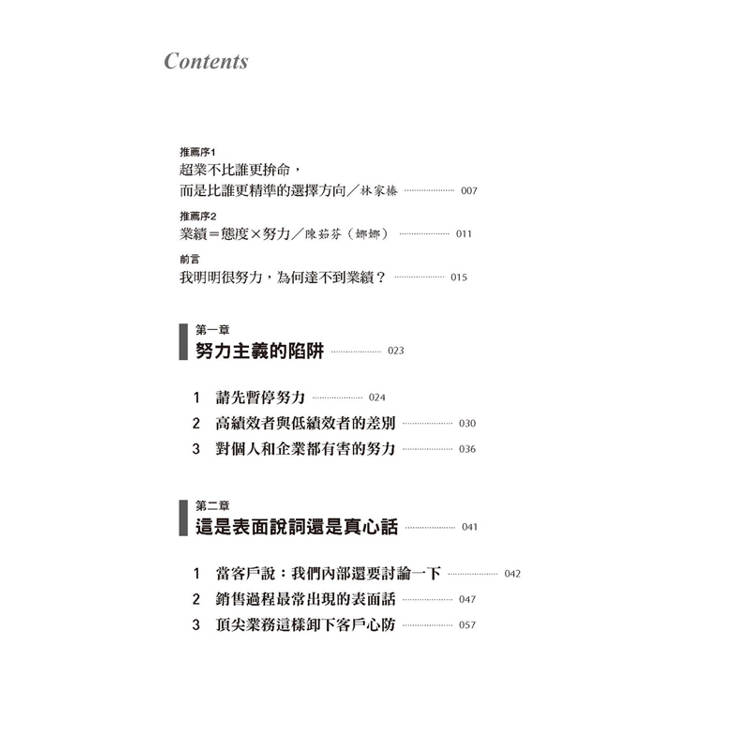

目錄

推薦序一 超業不比誰更拚命,而是比誰更精準的選擇方向/林家榛

推薦序二 業績=態度 × 努力/陳茹芬(娜娜)

前言 我明明很努力,為何達不到業績?

第一章 努力主義的陷阱

1 請先暫停努力

2 高績效者與低績效者的差別

3 對個人和企業都有害的努力

第二章 這是表面說詞還是真心話

1 當客戶說:我們內部還要討論一下

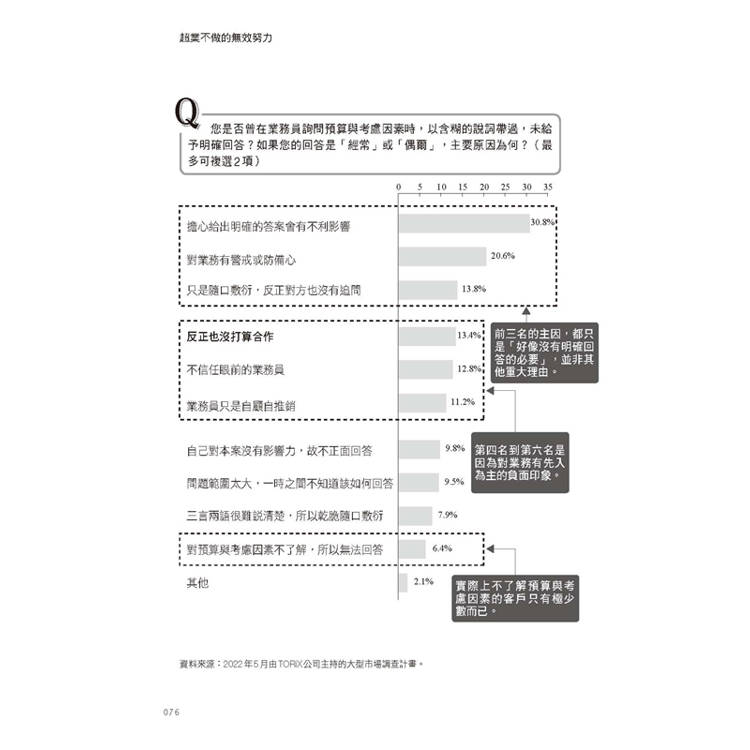

2 銷售過程最常出現的表面話

3 頂尖業務這樣卸下客戶心防

第三章 頂尖業務不憑空想像,他們直接問

1 因為不熟所以不敢問?錯

2 最佳開場白:有什麼是我可以幫你的嗎?

3 那些客戶沒說出口的成交關鍵

4 提問時,限縮答案範圍

5 怎麼問出他的真實需求

6 拿大單,不靠死纏爛打

7 別以為你已經很懂客戶了!

8 從無緣成交到無痛成交

第四章 超業不比提案量,比「我更懂你」

1 裝忙,是為了避開不專業的業務

2 郵件怎麼寫,客戶想跟你見面

3 專業就是:我超懂你!

4 提案不用多,量身打造更有吸引力

5 打破業務員就該聽候差遣的迷思

6 客製化郵件

7 面對面談,最有影響力

第五章 客戶丟急件突襲,怎麼回應

1 客戶說:請在一週內給我報價

2 當天回覆、兩天內解決

3 每週至少聯繫客戶一次

4 5天內就要提出草案

5 10分鐘的電話會議

6 多元管道增加接觸頻率

7 幫客戶整理思緒

第六章 不靠降價,也能成交

1 客戶問:能再便宜一點嗎

2 價格之外,客戶更在乎什麼?

3 如何解決客戶遇到的難題

4 「太貴」只是婉拒你的場面話

5 高手在報價前就成交

6 精準預測預算

7 創造超出預算也要買單的理由

8 拒絕降價成交

第七章 不要只是問:你考慮得怎麼樣

1 客戶不會告訴你問題出在哪裡

2 10步驟提高成交率

3 幫客戶說服他的上級

4 找不到決策者,先找出情報商

5 客戶態度搖擺不定

6 企業規模越大,利害關係人越多

7 三種客戶類型

8 邏輯型,內容越簡潔越好

9 情感型,別一次丟大量資訊給他

10 協調型,最重視風險管理

11 盡一切努力還是得不到回應時

12 他是不想買,還是不想跟你買

後記 努力不會背叛你,但會跑錯方向

總整理

推薦序二 業績=態度 × 努力/陳茹芬(娜娜)

前言 我明明很努力,為何達不到業績?

第一章 努力主義的陷阱

1 請先暫停努力

2 高績效者與低績效者的差別

3 對個人和企業都有害的努力

第二章 這是表面說詞還是真心話

1 當客戶說:我們內部還要討論一下

2 銷售過程最常出現的表面話

3 頂尖業務這樣卸下客戶心防

第三章 頂尖業務不憑空想像,他們直接問

1 因為不熟所以不敢問?錯

2 最佳開場白:有什麼是我可以幫你的嗎?

3 那些客戶沒說出口的成交關鍵

4 提問時,限縮答案範圍

5 怎麼問出他的真實需求

6 拿大單,不靠死纏爛打

7 別以為你已經很懂客戶了!

8 從無緣成交到無痛成交

第四章 超業不比提案量,比「我更懂你」

1 裝忙,是為了避開不專業的業務

2 郵件怎麼寫,客戶想跟你見面

3 專業就是:我超懂你!

4 提案不用多,量身打造更有吸引力

5 打破業務員就該聽候差遣的迷思

6 客製化郵件

7 面對面談,最有影響力

第五章 客戶丟急件突襲,怎麼回應

1 客戶說:請在一週內給我報價

2 當天回覆、兩天內解決

3 每週至少聯繫客戶一次

4 5天內就要提出草案

5 10分鐘的電話會議

6 多元管道增加接觸頻率

7 幫客戶整理思緒

第六章 不靠降價,也能成交

1 客戶問:能再便宜一點嗎

2 價格之外,客戶更在乎什麼?

3 如何解決客戶遇到的難題

4 「太貴」只是婉拒你的場面話

5 高手在報價前就成交

6 精準預測預算

7 創造超出預算也要買單的理由

8 拒絕降價成交

第七章 不要只是問:你考慮得怎麼樣

1 客戶不會告訴你問題出在哪裡

2 10步驟提高成交率

3 幫客戶說服他的上級

4 找不到決策者,先找出情報商

5 客戶態度搖擺不定

6 企業規模越大,利害關係人越多

7 三種客戶類型

8 邏輯型,內容越簡潔越好

9 情感型,別一次丟大量資訊給他

10 協調型,最重視風險管理

11 盡一切努力還是得不到回應時

12 他是不想買,還是不想跟你買

後記 努力不會背叛你,但會跑錯方向

總整理

序/導讀

前言 我明明很努力,為何達不到業績?

一般以業務為主題的商業書,內容多半是作者如何藉由努力,做出亮眼的銷售成績。但現實生活中,有更多人是煩惱著:「我明明很努力,卻還是得不到好的成果,難道我還不夠努力嗎?」

我曾經輔導超過4萬名業務員,幫助他們提升銷售知識與技能。在本書中,我將從科學、理性的角度,並以1萬名業務與1萬名客戶(總計超過2萬人)為調查對象,深入解析銷售的關鍵。

對業務來說,如果無法掌握這些要點,就算付出再多努力也只是白忙一場,難以獲得對等的回報。但是,只要能精通本書重點並付諸行動(讓它成為你的武器),將顯著提升努力的效益,像是成功約訪客戶或訂單成交的機率。

我想先分享一段有關自己在創業時所遭遇的失敗經驗:

25歲時,我與兩名夥伴一起創立了一間從事員工教育訓練的企管顧問公司。作為負責人之一,我肩負起業務的責任,把公司的業績扛在自己身上。

但是,如果只靠我一個人,公司遲早會面臨成長與發展的瓶頸。因此,我迫切需要組建一個有戰力的業務團隊,甚至得讓企業中的每一個人,都有創造業績的能力。

為了帶領日漸擴大的團隊,我把「業務就是做好基本功」這句話奉為圭臬,並天天掛在嘴邊。

我初入職場時在外商的企管顧問公司工作,從來沒有學過相關技能就自行創業。所有對於銷售的理解,都是自己看書摸索,或是請教朋友。再加上我從來沒有開發、聽取客戶需求,或是向顧客提案的經驗,只能依靠粗淺的理解,用拙劣的業務開發技巧來一決勝負,相信努力會有回報。

為了開發客源、積極與顧客建立關係,我每天打超過100通推銷電話,就算被拒絕也堅持不放棄。為了滿足客戶需求,我修改無數次簡報,不死心的加班到深夜,死纏爛打的向客戶提案,直到對方滿意為止。

我每天不斷重複執行這些我自認為基本的業務工作,甚至不惜犧牲休息與睡眠時間,但也因此看到公司的訂單與業績逐漸成長。當時的我以為,業務不需要特殊技巧,有志者事竟成,只要夠努力就會有成果,更用這個偏執的觀念帶領團隊,在每天早會與下班前的檢討例會中,嚴格的要求大家徹底做好基本功,並告訴部屬只要這麼做就能獲得訂單與業績。

然而,我們團隊的業績卻毫無起色,第一線的業務甚至抱怨,客戶因為價格太貴、不符合需求而拒絕,或是沒有足夠的潛在客戶名單可供開發等。

對當時的我來說,這些怨言都只是藉口。回想創業初期,我一個人開發業務時,沒有相關經驗,也沒有任何成功案例可循,仍有辦法談成交易。比起創業初期,公司當時已有完整的潛在客戶名單、提案簡報的範本,還有許多跟大企業合作的成功案例,銷售與業務開發的難度應該大幅降低。

我甚至斷定,業務團隊還有很多事情可以努力,並一口咬定他們做不出業績的原因,在於沒有花時間學習基本功,所以忽略他們的抱怨與不滿,並指責他們:「如果你們一直找藉口,業績是不可能變好的。」

當客戶說:「我現在很忙。」意思是?

後來,一位年紀稍長、擁有豐富資歷的A先生,在離開大型企業後,以業務主管的身分加入我們公司,組建了另一支銷售團隊。

當時我心想,自己身為公司的創始成員,絕對不能輸給新的小組,而萌生了強烈的競爭意識。

如同前面所說,我所帶領的團隊,秉持「基本功就是一切」的精神,取得了一點成績。但有些成員就算付出兩倍的心力、每天加班,業績卻依舊差強人意。

A先生所帶領的團隊,工作效率極高,大家都能早早完成工作,準時下班回家;而我的團隊成員總是最早到公司、最後一個離開辦公室。我相信他們付出的努力絕對不比別人少,但業績不見相應的成長,這實在讓我內心五味雜陳。

我身為公司銷售業務的主要負責人,對於公司能擁有另一組堅強的業務團隊,心中自然充滿感謝,卻也不得不承認,我的表現確實輸了。

某天早會結束後,我無意間聽到A先生在指導他的業務夥伴時說:「如果只聽顧客表面上的意思,有時反而做不出應有的成效⋯⋯。」我很好奇他接下來要說些什麼,等一回過神來,我已完全被他的話所吸引。

A先生的具體建議包括:

.那些用「現在很忙」婉拒提案的客戶,其實並不是真的忙、沒有時間。這句話真正的含意是:我沒發現商談價值。所以,我們應該要提供有吸引力、有用的內容給他們。

.有些客戶會說:「這個提案我們還需要內部討論,等有結論再聯繫你。」這時千萬不能照字面意思被動等待,對方很可能再也不會聯絡你。我們應該要設法從對方那裡拿到一些小任務,為自己創造接觸的機會。

回想自己帶領團隊成員時,他們也曾經反映過類似的情境:「客戶說很忙,沒有時間見面。」、「客戶說再考慮一下,之後就音訊全無。」等。但我總是要他們想辦法突破這種困境。事實上,過去我也是鍥而不捨的糾纏,才成功爭取到訂單。

當我還認為沒有成果就是不夠努力,要他們自己想辦法克服困難時,A先生則是會詢問顧客的反應,分析背後的用意,再指導組員如何應對。

雖然心有不甘,但當我發覺自己的方法已經難以取得成果時,我決定仿效A先生的做法。

在改變指導方式的過程中,我開始意識到一個特別的現象,那就是:如果全盤接受顧客字面上的意思,後續發展往往會卡關,無法如預期般順利推進。

例如,當客人覺得好貴時,不一定是真的期望你降價,背後可能隱含的意思是「我無法判斷這價格合不合理」,或「雖然我覺得還不錯,但不知道公司或主管能不能接受」等。

由於客戶不一定能準確表達這些真心話,「好貴」很可能只是他們下意識防範推銷的反應而已。如果我們因此被牽著走,那不論再怎麼努力,都無法獲得有效的成果。

業務的關鍵,在於挖掘出隱藏於表面說詞背後的真心話。

最容易踩到的兩大陷阱

以前我也常被客戶以很忙為由拒絕,但當我好不容易讓客戶感興趣時,他們反而會主動對我說:「請再多加說明,會議時間延長一點也無妨。」

每次聽見客戶這麼說,我總是忍不住困惑:之前不是說很忙、沒時間嗎?其實我隱約能感受到,所謂的忙應該不是真心話。

客戶之所以假裝很忙,只是不確定這件事值不值得花時間,只要想通這一點,就不難理解他們的反應。

然而,我在帶領團隊時,並沒有告訴成員們該如何應對這種狀況,只是認為沒有成果是因為缺乏努力,這讓他們失去了思考能力。

所以,儘管我心中還是認為業務就是把基本功做好,但為了有效的帶領團隊,我改用更具體的方式告訴大家:顧客的反應通常有幾種固定的模式,只要能理解隱藏在內心的真心話,給予符合其需求的回應,交易就能有效推進。

自從我改以具體應對策略來指導大家後,組員們的努力逐漸有了成果,並取得不錯的業績。

某天,我在回家路上巧遇A先生,便向他表達感謝,因為他教會我如此重要的一課。A先生直視我的眼睛說:「高橋先生,您能夠成功創辦企業,在某種程度上已經不是一般人,而是『超人』般的強者。公司裡不可能每個人都像您一樣天賦異稟,或許您應該更清楚的認識到這一點。」

A先生又接著說:「許多從無到有、白手起家的創業者認為理所當然的基本功,並不能直接適用於後來加入公司的同仁,所以他們實際執行時才會屢屢遇到困難。所以,採用更具體的方式指導他們,才有機會創造好成績。」

聽A先生這麼說,我一時難掩心中的複雜情緒。

理智上,我完全能明白A先生的想法。但我正是因為沒有人教,靠自己不斷摸索與嘗試,才終於闖出一番成績,若直接把我這一路摸索出來的答案告訴組員,不會妨礙他們成長嗎?

A先生聽完我的疑慮後,給了我另一個角度的切入點,他說:「如果擔心他們失去思考與嘗試的機會,未來無法因應不同情境,那是不是應該把思考邏輯一併告訴他們,讓他們學會如何判斷?」

經過這番討論,我認為有必要為團隊們建立一套強大的思考機制,並改變每週例行會議的開會模式,挑出進展不如預期的案件,用實際案例帶領成員一起思考如何改善。

我勉勵大家秉持「不要在同一個地方跌倒」的理念,並針對顧客的隱藏想法,將其總結成幾種模式,設計相應的行動方案,終於讓業績出現飛躍性的成長。

在這段過程中,我發現兩個很容易落入的陷阱:

第一,當領導者認為業務就是做好每一件基本功時,團隊往往因此停止思考,並認為只要努力就能做到。

第二,如果不教團隊成員如何分析顧客的真實想法,他們往往不會意識到自己被表面的說詞左右。

克服了這兩大陷阱之後,我們成為一支績效亮眼的團隊。現在回想起來,當時的寶貴經驗,確實是相當關鍵的轉捩點。

創造驚人績效的武器

隨著公司業務量回升、業績屢創新高,我辭去了原先的工作,開始經營另一家顧問公司。

我堅信:業務是項任何人都能透過學習而提升的技能。所以,我開始致力於系統化銷售技巧,我在2019 年出版的《不敗銷售:銷售王者的四種能力與三個問題》(中文書名暫譯,後文簡稱《不敗銷售》),更成為暢銷書,至今仍持續受到許多讀者關注。

在輔導超過4萬名從業人員的過程中,我發現,我曾經掉入的陷阱並非只是個人經歷,有很多人都經歷過同樣的困境。

為了驗證這個假設,我利用自己在外商策略顧問公司所學到的調查與分析經驗,針對1萬名業務與1萬名客戶──總計約2萬名受訪對象—展開一場大規模的市場調查。

本次的調查對象,為10,076位業務員與10,303位有採購經驗的客戶,分別請他們回答30~40道問題。

針對業務員的調查中,我們向5,003位受訪者詢問銷售技巧相關問題,另外5,073位受訪者則是調查他們的公司現況,並將目標達成程度分為五個階段,比較高績效的前段班(稱為高績效者〔high performer〕)與始終無法達成目標的低績效者(low performer),並分析兩者差別。

而在針對客戶的調查中,我們則從各種角度探討:客戶信任哪類型的業務?什麼樣的銷售方式,能提升其下單的意願(以及反面分析他們關上心門、拒絕溝通的原因為何)?

透過這次調查,我們得以描繪客戶心理,釐清他們真正的想法。

我曾認為業務不需要特殊技巧,只要努力就會有成果。但經過這次的大規模調查,以科學方法深入業務本質後,我強烈體認到:正確的方向比努力更重要,一旦搞錯方向,投注再多心力也只是做白工。

而要找到正確方向、取得成果,存在絕對不能忽視的突破點。本書將緊扣「努力主義的陷阱」與「消費者的表面話」兩大關鍵,盡可能整理出簡單易懂、可立即實踐的案例與方法。

一般以業務為主題的商業書,內容多半是作者如何藉由努力,做出亮眼的銷售成績。但現實生活中,有更多人是煩惱著:「我明明很努力,卻還是得不到好的成果,難道我還不夠努力嗎?」

我曾經輔導超過4萬名業務員,幫助他們提升銷售知識與技能。在本書中,我將從科學、理性的角度,並以1萬名業務與1萬名客戶(總計超過2萬人)為調查對象,深入解析銷售的關鍵。

對業務來說,如果無法掌握這些要點,就算付出再多努力也只是白忙一場,難以獲得對等的回報。但是,只要能精通本書重點並付諸行動(讓它成為你的武器),將顯著提升努力的效益,像是成功約訪客戶或訂單成交的機率。

我想先分享一段有關自己在創業時所遭遇的失敗經驗:

25歲時,我與兩名夥伴一起創立了一間從事員工教育訓練的企管顧問公司。作為負責人之一,我肩負起業務的責任,把公司的業績扛在自己身上。

但是,如果只靠我一個人,公司遲早會面臨成長與發展的瓶頸。因此,我迫切需要組建一個有戰力的業務團隊,甚至得讓企業中的每一個人,都有創造業績的能力。

為了帶領日漸擴大的團隊,我把「業務就是做好基本功」這句話奉為圭臬,並天天掛在嘴邊。

我初入職場時在外商的企管顧問公司工作,從來沒有學過相關技能就自行創業。所有對於銷售的理解,都是自己看書摸索,或是請教朋友。再加上我從來沒有開發、聽取客戶需求,或是向顧客提案的經驗,只能依靠粗淺的理解,用拙劣的業務開發技巧來一決勝負,相信努力會有回報。

為了開發客源、積極與顧客建立關係,我每天打超過100通推銷電話,就算被拒絕也堅持不放棄。為了滿足客戶需求,我修改無數次簡報,不死心的加班到深夜,死纏爛打的向客戶提案,直到對方滿意為止。

我每天不斷重複執行這些我自認為基本的業務工作,甚至不惜犧牲休息與睡眠時間,但也因此看到公司的訂單與業績逐漸成長。當時的我以為,業務不需要特殊技巧,有志者事竟成,只要夠努力就會有成果,更用這個偏執的觀念帶領團隊,在每天早會與下班前的檢討例會中,嚴格的要求大家徹底做好基本功,並告訴部屬只要這麼做就能獲得訂單與業績。

然而,我們團隊的業績卻毫無起色,第一線的業務甚至抱怨,客戶因為價格太貴、不符合需求而拒絕,或是沒有足夠的潛在客戶名單可供開發等。

對當時的我來說,這些怨言都只是藉口。回想創業初期,我一個人開發業務時,沒有相關經驗,也沒有任何成功案例可循,仍有辦法談成交易。比起創業初期,公司當時已有完整的潛在客戶名單、提案簡報的範本,還有許多跟大企業合作的成功案例,銷售與業務開發的難度應該大幅降低。

我甚至斷定,業務團隊還有很多事情可以努力,並一口咬定他們做不出業績的原因,在於沒有花時間學習基本功,所以忽略他們的抱怨與不滿,並指責他們:「如果你們一直找藉口,業績是不可能變好的。」

當客戶說:「我現在很忙。」意思是?

後來,一位年紀稍長、擁有豐富資歷的A先生,在離開大型企業後,以業務主管的身分加入我們公司,組建了另一支銷售團隊。

當時我心想,自己身為公司的創始成員,絕對不能輸給新的小組,而萌生了強烈的競爭意識。

如同前面所說,我所帶領的團隊,秉持「基本功就是一切」的精神,取得了一點成績。但有些成員就算付出兩倍的心力、每天加班,業績卻依舊差強人意。

A先生所帶領的團隊,工作效率極高,大家都能早早完成工作,準時下班回家;而我的團隊成員總是最早到公司、最後一個離開辦公室。我相信他們付出的努力絕對不比別人少,但業績不見相應的成長,這實在讓我內心五味雜陳。

我身為公司銷售業務的主要負責人,對於公司能擁有另一組堅強的業務團隊,心中自然充滿感謝,卻也不得不承認,我的表現確實輸了。

某天早會結束後,我無意間聽到A先生在指導他的業務夥伴時說:「如果只聽顧客表面上的意思,有時反而做不出應有的成效⋯⋯。」我很好奇他接下來要說些什麼,等一回過神來,我已完全被他的話所吸引。

A先生的具體建議包括:

.那些用「現在很忙」婉拒提案的客戶,其實並不是真的忙、沒有時間。這句話真正的含意是:我沒發現商談價值。所以,我們應該要提供有吸引力、有用的內容給他們。

.有些客戶會說:「這個提案我們還需要內部討論,等有結論再聯繫你。」這時千萬不能照字面意思被動等待,對方很可能再也不會聯絡你。我們應該要設法從對方那裡拿到一些小任務,為自己創造接觸的機會。

回想自己帶領團隊成員時,他們也曾經反映過類似的情境:「客戶說很忙,沒有時間見面。」、「客戶說再考慮一下,之後就音訊全無。」等。但我總是要他們想辦法突破這種困境。事實上,過去我也是鍥而不捨的糾纏,才成功爭取到訂單。

當我還認為沒有成果就是不夠努力,要他們自己想辦法克服困難時,A先生則是會詢問顧客的反應,分析背後的用意,再指導組員如何應對。

雖然心有不甘,但當我發覺自己的方法已經難以取得成果時,我決定仿效A先生的做法。

在改變指導方式的過程中,我開始意識到一個特別的現象,那就是:如果全盤接受顧客字面上的意思,後續發展往往會卡關,無法如預期般順利推進。

例如,當客人覺得好貴時,不一定是真的期望你降價,背後可能隱含的意思是「我無法判斷這價格合不合理」,或「雖然我覺得還不錯,但不知道公司或主管能不能接受」等。

由於客戶不一定能準確表達這些真心話,「好貴」很可能只是他們下意識防範推銷的反應而已。如果我們因此被牽著走,那不論再怎麼努力,都無法獲得有效的成果。

業務的關鍵,在於挖掘出隱藏於表面說詞背後的真心話。

最容易踩到的兩大陷阱

以前我也常被客戶以很忙為由拒絕,但當我好不容易讓客戶感興趣時,他們反而會主動對我說:「請再多加說明,會議時間延長一點也無妨。」

每次聽見客戶這麼說,我總是忍不住困惑:之前不是說很忙、沒時間嗎?其實我隱約能感受到,所謂的忙應該不是真心話。

客戶之所以假裝很忙,只是不確定這件事值不值得花時間,只要想通這一點,就不難理解他們的反應。

然而,我在帶領團隊時,並沒有告訴成員們該如何應對這種狀況,只是認為沒有成果是因為缺乏努力,這讓他們失去了思考能力。

所以,儘管我心中還是認為業務就是把基本功做好,但為了有效的帶領團隊,我改用更具體的方式告訴大家:顧客的反應通常有幾種固定的模式,只要能理解隱藏在內心的真心話,給予符合其需求的回應,交易就能有效推進。

自從我改以具體應對策略來指導大家後,組員們的努力逐漸有了成果,並取得不錯的業績。

某天,我在回家路上巧遇A先生,便向他表達感謝,因為他教會我如此重要的一課。A先生直視我的眼睛說:「高橋先生,您能夠成功創辦企業,在某種程度上已經不是一般人,而是『超人』般的強者。公司裡不可能每個人都像您一樣天賦異稟,或許您應該更清楚的認識到這一點。」

A先生又接著說:「許多從無到有、白手起家的創業者認為理所當然的基本功,並不能直接適用於後來加入公司的同仁,所以他們實際執行時才會屢屢遇到困難。所以,採用更具體的方式指導他們,才有機會創造好成績。」

聽A先生這麼說,我一時難掩心中的複雜情緒。

理智上,我完全能明白A先生的想法。但我正是因為沒有人教,靠自己不斷摸索與嘗試,才終於闖出一番成績,若直接把我這一路摸索出來的答案告訴組員,不會妨礙他們成長嗎?

A先生聽完我的疑慮後,給了我另一個角度的切入點,他說:「如果擔心他們失去思考與嘗試的機會,未來無法因應不同情境,那是不是應該把思考邏輯一併告訴他們,讓他們學會如何判斷?」

經過這番討論,我認為有必要為團隊們建立一套強大的思考機制,並改變每週例行會議的開會模式,挑出進展不如預期的案件,用實際案例帶領成員一起思考如何改善。

我勉勵大家秉持「不要在同一個地方跌倒」的理念,並針對顧客的隱藏想法,將其總結成幾種模式,設計相應的行動方案,終於讓業績出現飛躍性的成長。

在這段過程中,我發現兩個很容易落入的陷阱:

第一,當領導者認為業務就是做好每一件基本功時,團隊往往因此停止思考,並認為只要努力就能做到。

第二,如果不教團隊成員如何分析顧客的真實想法,他們往往不會意識到自己被表面的說詞左右。

克服了這兩大陷阱之後,我們成為一支績效亮眼的團隊。現在回想起來,當時的寶貴經驗,確實是相當關鍵的轉捩點。

創造驚人績效的武器

隨著公司業務量回升、業績屢創新高,我辭去了原先的工作,開始經營另一家顧問公司。

我堅信:業務是項任何人都能透過學習而提升的技能。所以,我開始致力於系統化銷售技巧,我在2019 年出版的《不敗銷售:銷售王者的四種能力與三個問題》(中文書名暫譯,後文簡稱《不敗銷售》),更成為暢銷書,至今仍持續受到許多讀者關注。

在輔導超過4萬名從業人員的過程中,我發現,我曾經掉入的陷阱並非只是個人經歷,有很多人都經歷過同樣的困境。

為了驗證這個假設,我利用自己在外商策略顧問公司所學到的調查與分析經驗,針對1萬名業務與1萬名客戶──總計約2萬名受訪對象—展開一場大規模的市場調查。

本次的調查對象,為10,076位業務員與10,303位有採購經驗的客戶,分別請他們回答30~40道問題。

針對業務員的調查中,我們向5,003位受訪者詢問銷售技巧相關問題,另外5,073位受訪者則是調查他們的公司現況,並將目標達成程度分為五個階段,比較高績效的前段班(稱為高績效者〔high performer〕)與始終無法達成目標的低績效者(low performer),並分析兩者差別。

而在針對客戶的調查中,我們則從各種角度探討:客戶信任哪類型的業務?什麼樣的銷售方式,能提升其下單的意願(以及反面分析他們關上心門、拒絕溝通的原因為何)?

透過這次調查,我們得以描繪客戶心理,釐清他們真正的想法。

我曾認為業務不需要特殊技巧,只要努力就會有成果。但經過這次的大規模調查,以科學方法深入業務本質後,我強烈體認到:正確的方向比努力更重要,一旦搞錯方向,投注再多心力也只是做白工。

而要找到正確方向、取得成果,存在絕對不能忽視的突破點。本書將緊扣「努力主義的陷阱」與「消費者的表面話」兩大關鍵,盡可能整理出簡單易懂、可立即實踐的案例與方法。

試閱

客戶說:請在一週內給我報價

相信很多業務員都收過客戶突然的請求:「麻煩在週末前給我一份報價單。」然而,在指定的時間內提交報價後,卻被果斷拒絕,這實在是令人喪氣。

像這樣截止日期很短的報價請求,便是我所謂的急件突襲。在解決這個問題之前,先讓我們更詳細的了解可能發生的情境:

當客戶突然要求報價,很可能意味著相關專案已進入評估階段,客戶為了比價而蒐集各家廠商的方案。在這種情況下,可以大膽認定競爭對手比我方更早接觸客戶,掌握的資訊也更多。此時有兩種選擇,一是及早放棄,二是奮力一搏。

首先,我們將探討如何扭轉落後的局面,從競爭對手手中搶過訂單。如果你發現客戶已經與競爭對手開始洽談,即使立即提案,也因為所知資訊有限,難以在短時間內說服客戶。

有些人認為,即便落後一步,只要提案夠優秀還是能逆轉情勢。然而,即便優秀的提案很重要,但如果必須因此安排更多面談和會議,客戶反而會覺得麻煩,造成反效果。

客戶之所以要求我們在週末前提供報價,是因為即便他們已有中意的方案,提交評估結果時仍會被主管問是否與其他廠商比價。而他們這麼做只是為了讓主管知道,自己已比較過多家廠商的提案。

換句話說,客戶此時的真實想法是:提案內容不重要,我只需要機靈且配合度高的業務員,隨便丟個資料給我就好。

假如客戶真心想比較各家提案、選出最佳方案,他們應該以更公平的條件,同時向各個廠商索取報價,並在充分的時間內比價。也就是說,當客戶提出臨時要求時,唯一的可能就是時間上有壓力(公司內部的審查期限)。

此時,提案內容的影響有限,客戶當下最重視的,反而是業務員的配合速度。因此,與其執著於提案或報價的競爭力,不如成為速度快且配合度高的業務,贏取客戶的信任。

只要客戶對競爭對手的提案仍有一絲疑慮,就可以憑藉快速且配合度高的形象,爭取到足夠優勢。

接下來將介紹一個重要戰術:快速回擊,並提供可實際應用的策略。

快速回擊,取得逆轉勝

快速回擊分為兩個部分,由即時回應與緊密互動組成。

在前述的情境中,隨著專案期限逼近,客戶肯定面臨著巨大壓力,被大量工作壓得喘不過氣。例如:彙整各家廠商的提案、安排公司內會議等。

本書在第四章指出,客戶十分在意業務員回覆的速度。因此,當客戶正焦頭爛額時,如果業務員能迅速回應,甚至在短時間內解決客戶的疑問、滿足其需求,這一定是非常加分的表現,也會影響未來的互動。

你可能對此感到疑惑:難道內容就不重要嗎?

暫且假設客戶以滿分100分為標準,而我方首次提出的方案有65分、競爭對手為75分。這時,即便客戶心中合格標準是80分,也會因為競爭對手更早開始與他們商談,只需要提出幾個簡單的修改要求,就能讓提案達標。

然而,如果我方提出65分的提案時,搭配快速回擊的積極反應,就能驚豔客戶:「這家廠商的反應好快,配合度很高,也許可以期待一下。」當他們對你產生高效率、溝通順利的印象,就有勝過競爭對手的機會。若客戶因為你的行動速度感到心動,主動提出修改需求,你要再度快速修正提案。

同樣在我方提案65分、競爭對手75分的情況下,當你短時間內將分數提高到70分,客戶就會開始想:「只要給予完整的資訊,或許這家公司的提案可以超過75分。」

在客戶心中有「或許能得到更好方案」的期待下,你要更頻繁的與他們互動,並持續解決他們的疑惑。一旦提案內容提高到80分,自然就能反轉局勢,變成客戶的首選。

有效運用即時回應與緊密互動的應對模式,原本只是陪襯的提案,也能逆轉勝出。

當天回覆、兩天內解決

前文強調即時回應的重要性,但是,能讓客戶滿意的回覆速度,具體來說是多快?

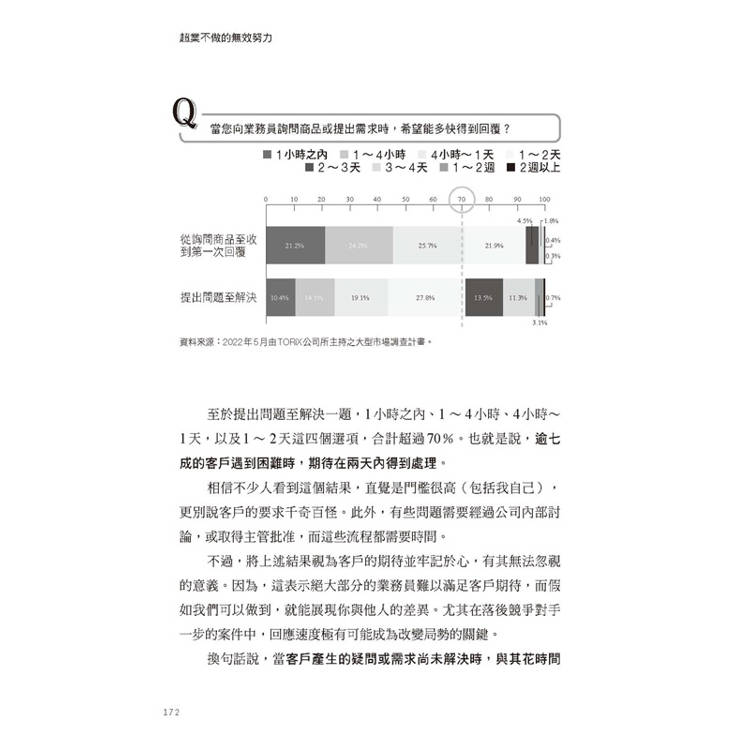

我們在針對1萬名客戶的調查計畫中,詢問受訪者:當您向業務員詢問商品或提出需求時,希望能多快得到回覆?

該題要求受訪者從兩個角度回答,故分為兩小題:從詢問商品至收到第一次回覆的理想時間,及提出問題至解決所需的時長。

首先是第一小題,有高達21.2%的受訪者認為,從詢問商品資訊至收到第一次回覆的理想時間,是1小時之內。

老實說,即使我不斷強調「即時」回覆的重要性,身為這項調查的設計者,也對這樣的數據非常吃驚。

另外有24.2%的受訪者回答1~4小時,25.7%回答4小時~1天。換句話說,超過70%的客戶希望在1 天之內能收到業務員的回覆──這是一個非常重要的指標。

至於提出問題至解決一題,1小時之內、1~4小時、4小時~1天,以及1~2天這四個選項,合計超過70%。也就是說,逾七成的客戶遇到困難時,期待在兩天內得到處理。

相信不少人看到這個結果,直覺是門檻很高(包括我自己),更別說客戶的要求千奇百怪。此外,有些問題需要經過公司內部討論,或取得主管批准,而這些流程都需要時間。

不過,將上述結果視為客戶的期待並牢記於心,有其無法忽視的意義。因為,這表示絕大部分的業務員難以滿足客戶期待,而假如我們可以做到,就能展現你與他人的差異。尤其在落後競爭對手一步的案件中,回應速度極有可能成為改變局勢的關鍵。

換句話說,當客戶產生的疑問或需求尚未解決時,與其花時間做出完美提案,不如透過快速回覆來抓住客戶的心。

先求有,再求好

不得不承認,要在1個工作天內提案,的確是相當困難的要求。超過三成的人希望在1~2個工作天收到提案,也讓我倍感訝異。

於是,這產生了一個問題:在這麼短的時間內,能完成一份高品質的提案嗎?事實上,就算花上5個工作天,也不見得能做到。

遇到這樣的情形時,我建議:放棄一次做到位的想法,只要在5個工作天內完成草案就好。

雖說是草案,但也必須具備一定的完成度。因此,接下來將介紹草案必備的三大要素,包含課題的應對策略、預估費用及後續流程。

關於課題應對策略的呈現方式,應以關鍵字整理客戶的煩惱及希望達成的目標,並說明該提案是藉由哪些商品或服務幫助客戶。

為了避免業務員與客戶的認知有落差,建議在正式提案前,應先列出關鍵字讓客戶過目,以免對方質疑業務員是否真正理解其需求與課題。

此外,提案中不宜使用過於武斷的描述,應採用保守的說法,例如:「根據貴公司陳述的煩惱與客題,我們的理解如下……。」

第二個關鍵是預估費用。由於客戶必須規畫預算,通常會希望盡早知道需要多少費用。不過,確切的報價需要雙方討論後才能定案,因此在提案初期,建議先提供客戶一個區間,例如:本專案經費約●●●萬至▲▲▲萬元。就算不是很精準的數字,對客戶評估專案規模或呈報上級、爭取預算也有很大的幫助。

需要特別注意的是,由於定錨效應(Anchoring Effect,按:一種認知偏誤,指人們在判斷或決策時,會以最初獲得的資訊為基準)。例如:我方在初步提案中表示專案經費約■■■萬元,但正式報價的金額卻高於草案,可能導致客戶不滿,甚至因此引發糾紛。建議在估算費用時,保留一定的彈性空間,以免影響合作。

另一個預估費用的小技巧,則是在說明經費時,同時呈現提案的性價比與預期目標。如果能用較低廉的金額,達到與競爭提案相近的效果,就能成為爭取合作的優勢;或是在提出預算區間時,提供經費的上限與下限各自能達到的效果與目標,客戶更容易想像專案的成效,便能提高提案成功的機會。

第三個關鍵是後續流程。這是為了讓客戶理解,確定合作之後有哪些項目需要執行,以及他們該如何配合。這些最好在草案中說明,讓客戶對後續的流程有基本概念。

尤其在競爭對手已領先的情況下,展現效率至關重要。為此,提供具體的流程能讓客戶留下正面印象,說不定這就是扭轉情勢的契機。

相信很多業務員都收過客戶突然的請求:「麻煩在週末前給我一份報價單。」然而,在指定的時間內提交報價後,卻被果斷拒絕,這實在是令人喪氣。

像這樣截止日期很短的報價請求,便是我所謂的急件突襲。在解決這個問題之前,先讓我們更詳細的了解可能發生的情境:

當客戶突然要求報價,很可能意味著相關專案已進入評估階段,客戶為了比價而蒐集各家廠商的方案。在這種情況下,可以大膽認定競爭對手比我方更早接觸客戶,掌握的資訊也更多。此時有兩種選擇,一是及早放棄,二是奮力一搏。

首先,我們將探討如何扭轉落後的局面,從競爭對手手中搶過訂單。如果你發現客戶已經與競爭對手開始洽談,即使立即提案,也因為所知資訊有限,難以在短時間內說服客戶。

有些人認為,即便落後一步,只要提案夠優秀還是能逆轉情勢。然而,即便優秀的提案很重要,但如果必須因此安排更多面談和會議,客戶反而會覺得麻煩,造成反效果。

客戶之所以要求我們在週末前提供報價,是因為即便他們已有中意的方案,提交評估結果時仍會被主管問是否與其他廠商比價。而他們這麼做只是為了讓主管知道,自己已比較過多家廠商的提案。

換句話說,客戶此時的真實想法是:提案內容不重要,我只需要機靈且配合度高的業務員,隨便丟個資料給我就好。

假如客戶真心想比較各家提案、選出最佳方案,他們應該以更公平的條件,同時向各個廠商索取報價,並在充分的時間內比價。也就是說,當客戶提出臨時要求時,唯一的可能就是時間上有壓力(公司內部的審查期限)。

此時,提案內容的影響有限,客戶當下最重視的,反而是業務員的配合速度。因此,與其執著於提案或報價的競爭力,不如成為速度快且配合度高的業務,贏取客戶的信任。

只要客戶對競爭對手的提案仍有一絲疑慮,就可以憑藉快速且配合度高的形象,爭取到足夠優勢。

接下來將介紹一個重要戰術:快速回擊,並提供可實際應用的策略。

快速回擊,取得逆轉勝

快速回擊分為兩個部分,由即時回應與緊密互動組成。

在前述的情境中,隨著專案期限逼近,客戶肯定面臨著巨大壓力,被大量工作壓得喘不過氣。例如:彙整各家廠商的提案、安排公司內會議等。

本書在第四章指出,客戶十分在意業務員回覆的速度。因此,當客戶正焦頭爛額時,如果業務員能迅速回應,甚至在短時間內解決客戶的疑問、滿足其需求,這一定是非常加分的表現,也會影響未來的互動。

你可能對此感到疑惑:難道內容就不重要嗎?

暫且假設客戶以滿分100分為標準,而我方首次提出的方案有65分、競爭對手為75分。這時,即便客戶心中合格標準是80分,也會因為競爭對手更早開始與他們商談,只需要提出幾個簡單的修改要求,就能讓提案達標。

然而,如果我方提出65分的提案時,搭配快速回擊的積極反應,就能驚豔客戶:「這家廠商的反應好快,配合度很高,也許可以期待一下。」當他們對你產生高效率、溝通順利的印象,就有勝過競爭對手的機會。若客戶因為你的行動速度感到心動,主動提出修改需求,你要再度快速修正提案。

同樣在我方提案65分、競爭對手75分的情況下,當你短時間內將分數提高到70分,客戶就會開始想:「只要給予完整的資訊,或許這家公司的提案可以超過75分。」

在客戶心中有「或許能得到更好方案」的期待下,你要更頻繁的與他們互動,並持續解決他們的疑惑。一旦提案內容提高到80分,自然就能反轉局勢,變成客戶的首選。

有效運用即時回應與緊密互動的應對模式,原本只是陪襯的提案,也能逆轉勝出。

當天回覆、兩天內解決

前文強調即時回應的重要性,但是,能讓客戶滿意的回覆速度,具體來說是多快?

我們在針對1萬名客戶的調查計畫中,詢問受訪者:當您向業務員詢問商品或提出需求時,希望能多快得到回覆?

該題要求受訪者從兩個角度回答,故分為兩小題:從詢問商品至收到第一次回覆的理想時間,及提出問題至解決所需的時長。

首先是第一小題,有高達21.2%的受訪者認為,從詢問商品資訊至收到第一次回覆的理想時間,是1小時之內。

老實說,即使我不斷強調「即時」回覆的重要性,身為這項調查的設計者,也對這樣的數據非常吃驚。

另外有24.2%的受訪者回答1~4小時,25.7%回答4小時~1天。換句話說,超過70%的客戶希望在1 天之內能收到業務員的回覆──這是一個非常重要的指標。

至於提出問題至解決一題,1小時之內、1~4小時、4小時~1天,以及1~2天這四個選項,合計超過70%。也就是說,逾七成的客戶遇到困難時,期待在兩天內得到處理。

相信不少人看到這個結果,直覺是門檻很高(包括我自己),更別說客戶的要求千奇百怪。此外,有些問題需要經過公司內部討論,或取得主管批准,而這些流程都需要時間。

不過,將上述結果視為客戶的期待並牢記於心,有其無法忽視的意義。因為,這表示絕大部分的業務員難以滿足客戶期待,而假如我們可以做到,就能展現你與他人的差異。尤其在落後競爭對手一步的案件中,回應速度極有可能成為改變局勢的關鍵。

換句話說,當客戶產生的疑問或需求尚未解決時,與其花時間做出完美提案,不如透過快速回覆來抓住客戶的心。

先求有,再求好

不得不承認,要在1個工作天內提案,的確是相當困難的要求。超過三成的人希望在1~2個工作天收到提案,也讓我倍感訝異。

於是,這產生了一個問題:在這麼短的時間內,能完成一份高品質的提案嗎?事實上,就算花上5個工作天,也不見得能做到。

遇到這樣的情形時,我建議:放棄一次做到位的想法,只要在5個工作天內完成草案就好。

雖說是草案,但也必須具備一定的完成度。因此,接下來將介紹草案必備的三大要素,包含課題的應對策略、預估費用及後續流程。

關於課題應對策略的呈現方式,應以關鍵字整理客戶的煩惱及希望達成的目標,並說明該提案是藉由哪些商品或服務幫助客戶。

為了避免業務員與客戶的認知有落差,建議在正式提案前,應先列出關鍵字讓客戶過目,以免對方質疑業務員是否真正理解其需求與課題。

此外,提案中不宜使用過於武斷的描述,應採用保守的說法,例如:「根據貴公司陳述的煩惱與客題,我們的理解如下……。」

第二個關鍵是預估費用。由於客戶必須規畫預算,通常會希望盡早知道需要多少費用。不過,確切的報價需要雙方討論後才能定案,因此在提案初期,建議先提供客戶一個區間,例如:本專案經費約●●●萬至▲▲▲萬元。就算不是很精準的數字,對客戶評估專案規模或呈報上級、爭取預算也有很大的幫助。

需要特別注意的是,由於定錨效應(Anchoring Effect,按:一種認知偏誤,指人們在判斷或決策時,會以最初獲得的資訊為基準)。例如:我方在初步提案中表示專案經費約■■■萬元,但正式報價的金額卻高於草案,可能導致客戶不滿,甚至因此引發糾紛。建議在估算費用時,保留一定的彈性空間,以免影響合作。

另一個預估費用的小技巧,則是在說明經費時,同時呈現提案的性價比與預期目標。如果能用較低廉的金額,達到與競爭提案相近的效果,就能成為爭取合作的優勢;或是在提出預算區間時,提供經費的上限與下限各自能達到的效果與目標,客戶更容易想像專案的成效,便能提高提案成功的機會。

第三個關鍵是後續流程。這是為了讓客戶理解,確定合作之後有哪些項目需要執行,以及他們該如何配合。這些最好在草案中說明,讓客戶對後續的流程有基本概念。

尤其在競爭對手已領先的情況下,展現效率至關重要。為此,提供具體的流程能讓客戶留下正面印象,說不定這就是扭轉情勢的契機。

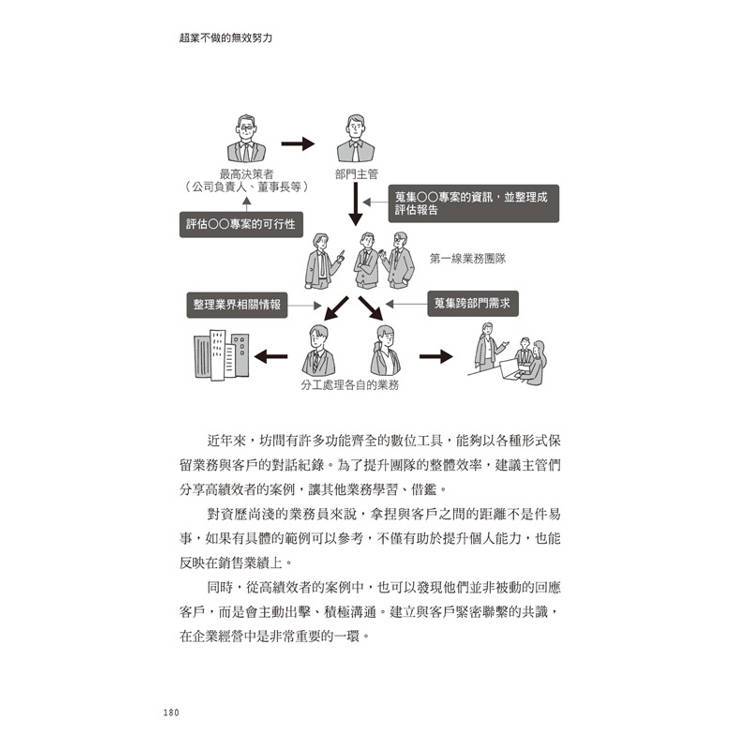

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價