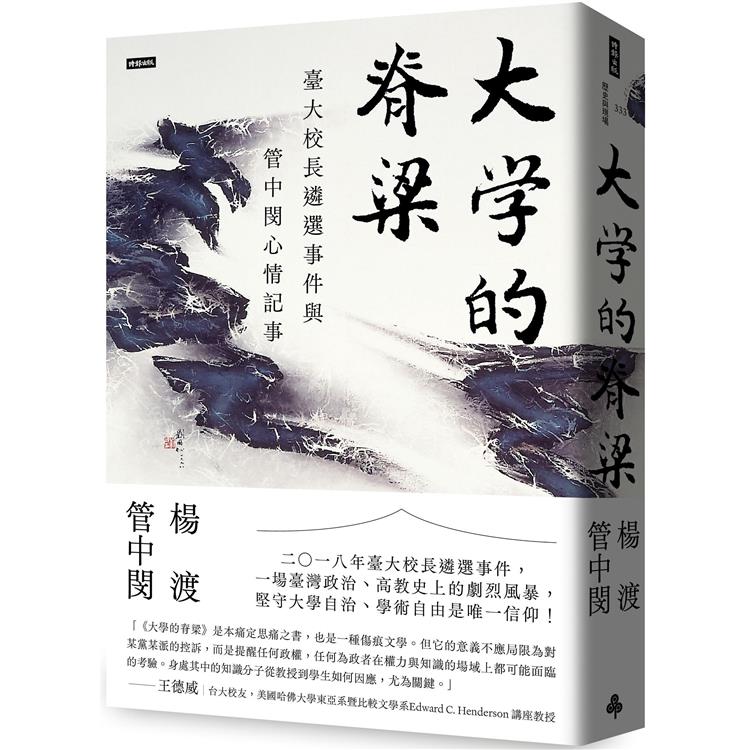

大學的脊梁:臺大校長遴選事件與管中閔心情記事

解讀臺灣高教史上空前的一場大風暴,幾乎摧毀大學自治!金石堂好好聽

曲目

聽全部-

1 書店員導讀

作者/書店員導讀/名人導讀

書寫,是記憶,也是反抗。這樣一場攸關大學自治和學術自由的歷史事件被記錄下來;事件當事人的陳述,也將成為這段歷史另一面向的記載。而這段歷史提醒大家:唯有堅持原則,才能撐起人的重量;也唯有堅持共同的理想和價值,才能無畏於國家暴力,撐起大學的脊梁,撐起整個社會的脊梁。

活動訊息

普發一萬放大術:滿千登記抽萬元好禮

大數據幫你找下一本愛書!今天填寫,隔天立刻揭曉!

聖誕節倒數!

500元以下禮物現貨,快速出貨專區→https://dks.tw/jmzos

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

時報全書系購書滿549元,金幣加碼3倍送

👉逛逛去

內容簡介

二〇一八年一月五日臺大校長遴選結果揭曉,

卻因政治干預無法上任,引發一場臺灣政治、高教史上的劇烈風暴,

堅守大學自治、學術自由是抵抗當權者唯一信仰!

二〇一八年臺大校長遴選因政治力介入,引發學界與政壇動盪不安,

知名作家楊渡訪談事件中重要相關人士,記錄當年鮮為人知的關鍵內幕;

事件主角——管中閔同時寫下十八篇心路歷程記事。

二〇一八年臺大校長遴選事件是臺灣高教史上空前的一場大風暴,幾乎摧毀了起步未久的大學自治。事件持續一年多,過程驚濤駭浪,凶險異常;事件主角,前臺大校長——管中閔身處風暴中心,遭受各種力量夾擊,身心飽受摧殘。最後雖然挺過這場風暴,但他不是勝利者,只是一位不願也不曾被擊倒的倖存者。

二〇一七年三月,原已通過續任投票的楊泮池校長突然於校務會議上表示任期屆滿後不再續任,臺大於是啟動新校長的遴選程序。管中閔在推薦截止前數日才被說服參與遴選,不料卻因此走入一場巨大的風暴。當臺大校長遴選委員會於二〇一八年一月五日宣布管中閔當選為新任校長後,許多或明或暗力量隨後分進合擊,媒體與網路出現大量對遴選委員會和管中閔的抹黑與攻擊,整個社會目睹了政治力肆無忌憚、無所不用其極地介入大學自治。當權者動員政治、媒體和網路的力量,試圖以謊言摧毀一個學者的人格與清白,也粗暴干涉一所頂尖大學的校長遴選結果,寧可讓其陷入沒有校長的長期空轉也在所不惜。

在《大學的脊梁:臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》中,作家楊渡多次訪談這起重大事件的相關人士,包含管中閔、臺大校長遴選委員會召集人陳維昭及其他委員、臺大自主聯盟的學者,以及曾參與的諸多老師、教職人員。從報導者的角度,作者以多重面向完整地記錄這場遴選事件的始末,揭開事件背後的關鍵內幕,以及當事人所承受的不為人知的攻擊與壓力。與此同時,事件主角——管中閔也提筆寫下當時的經歷與心情,以十八篇心情記事作為楊渡寫作內容的補充。

書寫,是記憶,也是反抗。這樣一場攸關大學自治和學術自由的歷史事件應該被記錄下來;事件當事人的陳述,也將成為這段歷史另一面向的記載。脊梁為挺立之本,《大學的脊梁:臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》不只是一本報導文學之書、一本見證歷史之書,也是一本時代知識分子風骨的記憶之書。這本書是為彰顯自由民主精神的書寫,為臺灣知識分子堅強、柔韌、永不屈服的風骨,留下鮮活的見證。

好評推薦

「《大學的脊梁》是本痛定思痛之書,也是一種傷痕文學。但它的意義不應侷限為對某黨某派的控訴,而是提醒任何政權,任何為政者在權力與知識的場域上都可能面臨的考驗。身處其中的知識分子從教授到學生如何因應,尤為關鍵。」——王德威(台大校友,美國哈佛大學東亞系暨比較文學系Edward C. Henderson 講座教授)

影音介紹

目錄

推薦序——也是「傷痕文學」/王德威

序——挺直脊梁,做一個真正的「人」/楊渡

傅鐘為誰敲響/楊渡

只留清氣滿乾坤──心情記事/管中閔

附錄

臺灣大學校長遴選大事記:二〇一七至二〇二〇年

註釋及參考資料

序/導讀

推薦序

也是「傷痕文學」

王德威(臺大校友,美國哈佛大學東亞系暨比較文學系Edward C. Henderson 講座教授)

二〇一八年一月五日,臺大選出經濟系管中閔教授委第十二任校長,但教育部以程序瑕疵為由拒發聘書,隨即引發大學自治,遴選瑕疵以及學術自主的爭議。這場爭議迅速成為臺灣政爭的新焦點,牽涉之廣泛,攻防之慘烈,為大學教育史所僅見。以後三百五十四天,三位教育部長因此下台,無數政界、學界人物捲入是非,再經由傳媒催化,「拔管」、「挺管」甚至被擴大為臺灣之命運的取決點。同年十二月二十四日,教育部長葉俊榮宣布對臺大校長遴選委員會決議「勉予同意」。二〇一九年一月八日,臺大終於迎來新任校長。

臺大校長遴選風暴對臺灣高教自治理想帶來巨大打擊。當風暴由校內擴散到校外,對公民社會信念的斲傷尤其難以想像。然而風暴中心的當事人管中閔校長始終未曾對外界完整說明個人想法。他是如何應付校內、校外各種壓力,如何思考個人榮辱和大學價值?二二〇二三年一月七日管中閔四年校長任期結束,終於等來恰當時機一抒己見,於是有了《大學的脊梁》一書。本書內容分為兩個部分:較長的紀實部分〈傅鐘為誰敲響〉由新聞工作者楊渡敘述事件來龍去脈,較短的記事部分〈只留清氣滿乾坤〉則由管中閔親自執筆寫下心路歷程。

這一事件其實還有一位隱形當事人,但以其任事風格,應該不會留下任何記錄。一切必須好好封存。然而歷史還是留下線索。二〇二二年夏末,臺大爆發國發所論文抄襲案,朝野嘩然,唯有國家領袖挺身要求全民團結,相信抄襲者清白。假作真時真亦假。對照四年前「拔管」案的莫測高深,我們恍然大悟兩者之間若有似無的邏輯——馬基維利式的邏輯。至於母校的尊嚴,大學自治的理想,社會民主的功能,還有學術真理的信念,不過就是文青話術吧?

楊渡先生對管案的敘述鉅細靡遺,讀者可以自行判斷。令人印象深刻的是,將近一年的紛擾過程裡,政府各部門涉入之深。打擊的力量來自總統府,行政、立法、監察、司法四院;來自教育部及周邊的法務部、內政部、文化部、科技部、國發會、經濟部、財政部、境管局、陸委會等。不僅如此,媒體操作從電視新聞、名嘴談話到報紙、雜誌,再到網路新聞、論壇、社交平臺、臉書、Youtube、網紅,下至PTT、IG,無所不用其極。管中閔的個資暴露無遺,抹黑造謠不在話下。最大的諷刺是,儘管「卡管」動機明白來自藍綠意識形態惡鬥,但從總統到政客、公知、覺青的口徑卻一致定調為奉法治、真理之名。法理詞窮處,則繼之以泛道德化控訴,並且無限上綱。但試問,如果校長「選對了人」,還會有這番周折麼?

當此之際,管中閔個人的反應值得注意。在三萬五千字的敘述裡,他說明如何無心插柳參與校長遴選,意外當選,又如何立刻遭到鋪天蓋地的攻擊。攻擊者以遴選程序,兼職資格,學術倫理等各種理由輪番圍剿,來自國會的影武者乾脆放話威脅。這一切當然和管的顏色背景、還有「爺們」的形象有關。彷彿這位校長上任,即將動搖國本。我們所不知道的是,雖然管中閔表面故作鎮定,種種汙衊和羞辱卻帶給他極大痛苦,嚴重損壞身心健康。當時他罹患眼疾,久久不愈,竟然有了隱喻意義:現實的壓力真讓他看不清未來方向了。在夜不成寐的焦慮中,他聆聽中共黨史以為排遣,整風、公審、清算、鬥爭……。遙遠的歷史,竟是如此感同身受。

二〇一八年「卡管」行動高潮期間,有心人已經將其與文化大革命做類比。但這畢竟只是類比,不是事實。文革是現代歷史浩劫,一輩知識分子摧殘殆盡,只留下血跡斑斑的傷痕文學。臺灣何其有幸,即使在拔管案高潮,社會輿論依然發生相當制衡作用,臺大校方也堅守最後防線。文攻尚未惡化為武鬥,主政者也知難而退。遴選委員會主席陳維昭校長力挽狂瀾,令人敬佩,更重要的,管中閔自己挺了過來,保持了起碼的自尊。話雖如此,他個人所經歷的創痛何曾遞減一分?他寫下這段經歷,不僅意在維護個人尊嚴,更為見證臺灣學界一次危機。

《大學的脊梁》是本痛定思痛之書,也是一種傷痕文學。但它的意義不應侷限為對某黨某派的控訴,而是提醒任何政權,任何為政者在權力與知識的場域上都可能面臨的考驗。身處其中的知識分子從教授到學生如何因應,尤為關鍵。以下觀察或可作為我們思考的起點。

學術與政治的拉鋸,歷史上其來有自。有鑒於此,現代大學制度的目標首在維護校園空間內的「獨立之精神,自由之思想」(陳寅恪語)。《大學法》開宗明義:「大學以研究學術,培育人才,提升文化,服務社會,促進國家發展為宗旨。 大學應受學術自由之保障,並在法律規定範圍內,享有自治權。」論者有謂強調校園自治權者忽略外在監督條件,以及適法效應的詮釋維度。究竟拔管案是政治勢力進入大學,還是校園自治扭曲民主機制,攻防者各執一詞。這樣的辯論雙方立場都應該予以尊重。

然而有心人士的「拔管」動機又豈僅是依法論法?一旦全案發展成為明目張膽的政治操作,解決之道也只能是政治決定,衍生各種「例外狀態」。葉俊榮部長「勉予同意」管中閔擔任校長,隨即掛冠,卻留下「本於法律良心完整論述大學自治,並一肩承擔所有爭議」,「對臺大及遴選委員會有所期待」的弦外之音,正道出其間之兩難。

其次,臺大作為臺灣高教最高象徵,其實走過不少校園民主風暴。最令人矚目的包括一九四九年的四六事件,一九六六年的殷海光被迫離職事件,一九七二年的哲學系事件等,無一不觸及校園之内學術獨立、思想自由的尺度。國民黨政權為這些事件的始作俑者,日後也為此付出巨大代價。八十年代起校園民主運動在臺大首開其端,校內學生自治團體成為特定政治立場人才養成所,有其因由。曾幾何時,校長聘任案操盤者改為民進黨政權,寧不令人感歎時光倒流?此案最終緊急煞車,代表校園內外制衡力量浮現,避免重蹈當年白色恐怖覆轍。但回看「拔管」全面啟動式的操作,不能不說「權力的毛細管作用」的無孔不入,今勝於昔。校園裡的師生不論捍衛什麼理想,也絕不應昧於現實判斷:學術象牙塔何其精緻,卻隨時可變成卡夫卡的城堡。

第三,拔管案另一特徵是泛道德化言論的濫用。人格汙衊其實是政治操作最古老、也最有效的伎倆,也是管本人最不能釋懷之處。然而此處還有一層弔詭。根據本書揭露的始末,讀者驚覺政治、媒體勢力的干預方式令人發思古之幽情,有如《中國文化基本教材》最佳負面版本。深文周納,指鹿為馬,請君入甕,羅織構陷,三人成虎,為虎作倀,沆瀣一氣,狼狽為奸,首鼠兩端,還有——欲加之罪,何患無辭……,老中國醬缸裡的糟粕居然被新臺灣人活學活用,而且玩得風生水起。我們不禁莞爾,拔管者哪裡反中?他們是對岸清算鬥爭傳統最誠實的抄襲者。

漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)論教育的真諦無他,就是日新又新,不斷突破現有知識體系和環境,讓受教者得以創造無限新的可能,並付諸行動。臺灣校園民主運動者過去四十年來的貢獻,正在於投射、實踐了新的政治及社會進步憧憬,也因此贏得青年學生的支持。這種求新求變的憧憬不應當退化為二元對立的窠臼,或敵我矛盾的公式。失去了新意的政治,只能是開歷史的倒車。有關大學自治的維度值得繼續對話辯論,但在校園裡普及政治醬缸的那一套,可以休矣。

最重要的,管中閔聘任案的爭端凸顯當下臺灣公民社會的挑戰:一方面大鳴大放,無所忌憚,一方面又虛應故事,且戰且走。儘管如此,拔管案結局終究勉強算得上是遲來的正義。我們對臺灣民主基礎仍無須妄自菲薄。所可反省者,當權者掌握天時地利,其實可以放寬心胸,以更大自信面對教育作為百年大計,大學作為公民社會基礎的意義——這正是臺灣價值之所在。然而拔管案所教給我們的,不是對學術及法理的尊重,甚至不是意識形態的辯難,而是無所為也無所不可為的虛無主義。一旦對公共事務的最終價值失去敬畏之心,再多的機關算盡,再多的柔軟謙卑,也都無足輕重了。

杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevsky)的《群魔》(The Possessed,一八七一)寫盡十九世紀末俄國大改變前夕、知識分子和政客的焦躁和虛偽。他們空有大志,卻是說一套,做一套。主人翁斯塔夫洛金以救世主般姿態出現,眾望所歸,他理性,聰明,孤獨,自以為是卻又搖擺不定,他「信仰上帝,他又不相信他信仰上帝。如果他不信仰上帝,他又不相信他不信仰上帝」。他終於屈服於惡魔般的蠱惑,逃避真理、真相。《群魔》的一干角色未必是惡人,但祭起各種說法行徑,卻是心裡有鬼,不知伊于胡底。且看拔管案中的官僚、法匠、黨工、政客所作所為,何嘗不令人聯想群魔亂舞?

二〇二三年初,管中閔完成校長任期,淡然下臺,既未動搖國本,也沒有辱沒任何名器。與此同時,臺灣政局依舊熙熙攘攘,撕心裂肺的抗議喧囂早已經複製轉貼到下一場紛爭中。過去五年的紛擾可望告一段落,但怨念和戾氣揮之不去。而我們,尤其是學生們、教授們,又能從中學到什麼?二〇二

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價