超負荷系統重訓全書:老派訓練的全新應用;經典鍛鍊全收錄,訓練期更短、身形更巨巨、增肌更有感!

The Overload System for Strength:A Modern Application of Old-School Training

-

79折 363元

460元

-

預計最高可得金幣15點

?

可100%折抵

預計最高可得金幣15點

?

可100%折抵

活動加倍另計 -

HAPPY GO享100累1點 4點抵1元 折抵無上限

-

分類:中文書>生活風格>戶外活動/運動>健身/肌肉鍛鍊追蹤? 追蹤分類後,您會在第一時間收到分類新品通知。

- 作者: 克里斯提安.迪包鐸(Christian Thibaudeau) 、 湯姆.謝帕德(Tom Sheppard) 追蹤 ? 追蹤作者後,您會在第一時間收到作者新書通知。

- 譯者:張家綺

- 出版社: 格致文化 追蹤 ? 追蹤出版社後,您會在第一時間收到出版社新書通知。

- 出版日:2025/07/11

活動訊息

內容簡介

本書簡介

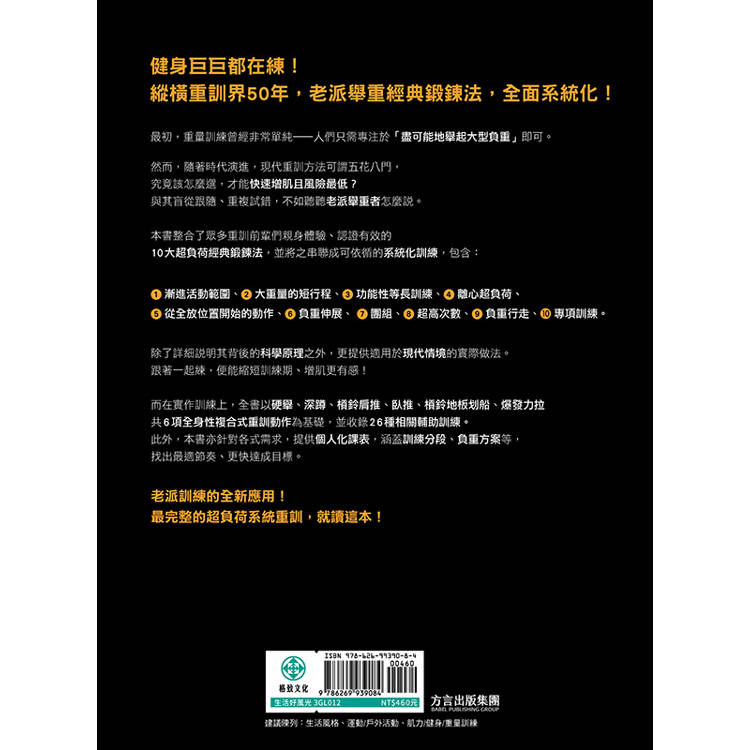

健身巨巨都在練!

10大經典鍛鍊 × 6項複合重訓 × 26種輔助訓練

老派訓練的全新應用!訓練期更短、增肌更有感!

►縱橫肌力與健身界50年,老派舉重者的經典鍛鍊法,全面系統化!

►10大超負荷系統經典鍛鍊 × 6項全身性複合式重訓動作 × 26種增肌輔助訓練

►針對不同需求,安排個人化課表、專項訓練,找出最適節奏、更快達成目標!

►超值收錄「肌力標準判定表」:臥推、深蹲及硬舉、槓鈴肩推,正確施力、有效增肌!

最初,重量訓練曾經非常單純

——人們只需專注於「盡可能地舉起大型負重」即可。

然而,隨著時代演進,現代重訓方法可謂五花八門,

每位重訓者都想知道,究竟該怎麼選,才能快速增肌且風險最低?

與其盲從跟隨、重複試錯,不如聽聽老派舉重者怎麼說。

早在1920~1970年代,由於資訊流通尚不發達,諸如:

保羅.安德森(Paul Anderson,1956年墨爾本奧運超重量級舉重金牌得主)、

鮑伯.皮普爾斯(Bob Peoples,硬舉先生[Mr. Deadlift])、

安東尼.迪提洛(Anthony Ditillo,力量訓練哲學家)、

哈利.帕斯柯爾(Harry Paschall,老派重訓之父),以及

鮑伯.霍夫曼(Bob Hoffman,美國舉重之父)等眾多重訓先驅,

他們用以確認某個做法有沒有效的唯一途徑,便是親自嘗試。

本書兩位作者克里斯提安.迪包鐸與湯姆.謝帕德皆為現役肌力暨體能專職教練,

兩人將前輩們親身體驗並認證的10大經典鍛鍊法,

整合為超負荷系統重訓(the overload system training)。

除了詳細說明其背後的科學原理之外,更提供適用於現代情境的實際做法。

跟著一起練,便能縮短訓練期、增肌更有感!

★何謂超負荷?為何有助提升肌力與肌肉量?

根據1888年發表的「阿恩特—舒爾茲定律」(Principle of Arndt and Schultz),

重訓時給予身體足夠刺激,便能誘發適應性反應(adaptive response)並提升體能。

然而,一旦超過身體所能承受的最大耐受度(maximum tolerance),

體能狀況就會惡化,運動傷害風險也會跟著攀升。

為此,我們必須提供「介於體能臨界值與最大耐受度之間」的刺激,

意即以超負荷為原則進行訓練。此舉能使身體產生足夠的代謝壓力,

並大量徵召肌肉纖維參與其中;操作時將感受肌肉腫脹、充血或發燙,

後續更會在逐步恢復的過程中出現過度補償(overcompensation),

此即提升肌力並增加肌肉量的關鍵因素。

本書完整收錄10大超負荷經典鍛鍊法,並將之串聯成可依循的系統化訓練:

1.漸進活動範圍(Progressive Range of Motion)

2.大重量的短行程(Heavy Partials)

3.功能性等長訓練(Functional Isometrics)

4.離心超負荷(Eccentric Overloads)

5.從全放位置開始的動作(Dead-Start Lifts)

6.負重伸展(Loaded Stretching)

7.團組(Clusters)

8.超高次數(Very High Repetitions)

9.負重行走(Loaded Carries)

10.專項訓練(Specialized Training)

上述鍛鍊法除了能為神經系統提供強烈刺激、協助人體以最快的速度增強肌力之外,

亦能抑制肌肉的保護機制(即高爾基腱器[GTO]),藉此徹底發揮潛能。

★實作!超負荷系統全身性複合式重訓與輔助訓練:

而在超負荷系統重訓的實作上,

全書以6項全身性複合式重訓動作為基礎,涵蓋26種相關輔助訓練,包括:

1.硬舉(Deadlift):羅馬尼亞硬舉、坐姿早安運動、飄浮硬舉等。

2.深蹲(Squat):前抱式深蹲、(腳跟墊高的)頸前深蹲等。

3.槓鈴肩推(Military Press):借力推舉、高跪姿過頂肩推、Z肩推等。

4.臥推(Bench Press):地面臥推、雙槓撐體、史波多臥推(Spoto press)等。

5.槓鈴地板划船(Pendlay Row):硬舉划船、作弊槓鈴地板划船等。

6.爆發力拉(Explosive Pulls):依據上拉高度、開始位置及握距產生不同的變化形。

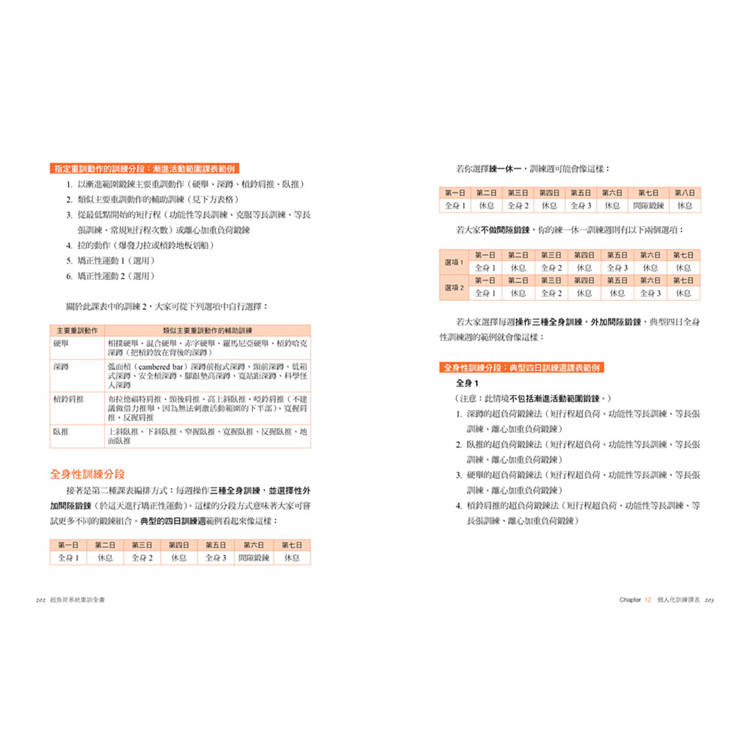

此外,本書亦針對各式需求,

提供個人化課表,涵蓋訓練分段、負重方案等,找出最適節奏、更快達成目標。

書末超值附贈「肌力標準判定表」,重新檢視力量輸出,助你正確施力、有效增肌!

老派訓練的全新應用!

最完整的超負荷系統重訓,就讀這本!

本書特色

◎縱橫肌力與健身界50年,老派舉重者的經典鍛鍊法,全面系統化!

◎10大超負荷系統經典鍛鍊 × 6項全身性複合式重訓動作 × 26種增肌輔助訓練

◎針對不同需求,精準安排個人化課表、專項訓練,找出最適節奏、更快達成目標!

◎超值收錄「肌力標準判定表」:臥推、深蹲及硬舉、槓鈴肩推,正確施力、有效增肌!

健身巨巨都在練!

10大經典鍛鍊 × 6項複合重訓 × 26種輔助訓練

老派訓練的全新應用!訓練期更短、增肌更有感!

►縱橫肌力與健身界50年,老派舉重者的經典鍛鍊法,全面系統化!

►10大超負荷系統經典鍛鍊 × 6項全身性複合式重訓動作 × 26種增肌輔助訓練

►針對不同需求,安排個人化課表、專項訓練,找出最適節奏、更快達成目標!

►超值收錄「肌力標準判定表」:臥推、深蹲及硬舉、槓鈴肩推,正確施力、有效增肌!

最初,重量訓練曾經非常單純

——人們只需專注於「盡可能地舉起大型負重」即可。

然而,隨著時代演進,現代重訓方法可謂五花八門,

每位重訓者都想知道,究竟該怎麼選,才能快速增肌且風險最低?

與其盲從跟隨、重複試錯,不如聽聽老派舉重者怎麼說。

早在1920~1970年代,由於資訊流通尚不發達,諸如:

保羅.安德森(Paul Anderson,1956年墨爾本奧運超重量級舉重金牌得主)、

鮑伯.皮普爾斯(Bob Peoples,硬舉先生[Mr. Deadlift])、

安東尼.迪提洛(Anthony Ditillo,力量訓練哲學家)、

哈利.帕斯柯爾(Harry Paschall,老派重訓之父),以及

鮑伯.霍夫曼(Bob Hoffman,美國舉重之父)等眾多重訓先驅,

他們用以確認某個做法有沒有效的唯一途徑,便是親自嘗試。

本書兩位作者克里斯提安.迪包鐸與湯姆.謝帕德皆為現役肌力暨體能專職教練,

兩人將前輩們親身體驗並認證的10大經典鍛鍊法,

整合為超負荷系統重訓(the overload system training)。

除了詳細說明其背後的科學原理之外,更提供適用於現代情境的實際做法。

跟著一起練,便能縮短訓練期、增肌更有感!

★何謂超負荷?為何有助提升肌力與肌肉量?

根據1888年發表的「阿恩特—舒爾茲定律」(Principle of Arndt and Schultz),

重訓時給予身體足夠刺激,便能誘發適應性反應(adaptive response)並提升體能。

然而,一旦超過身體所能承受的最大耐受度(maximum tolerance),

體能狀況就會惡化,運動傷害風險也會跟著攀升。

為此,我們必須提供「介於體能臨界值與最大耐受度之間」的刺激,

意即以超負荷為原則進行訓練。此舉能使身體產生足夠的代謝壓力,

並大量徵召肌肉纖維參與其中;操作時將感受肌肉腫脹、充血或發燙,

後續更會在逐步恢復的過程中出現過度補償(overcompensation),

此即提升肌力並增加肌肉量的關鍵因素。

本書完整收錄10大超負荷經典鍛鍊法,並將之串聯成可依循的系統化訓練:

1.漸進活動範圍(Progressive Range of Motion)

2.大重量的短行程(Heavy Partials)

3.功能性等長訓練(Functional Isometrics)

4.離心超負荷(Eccentric Overloads)

5.從全放位置開始的動作(Dead-Start Lifts)

6.負重伸展(Loaded Stretching)

7.團組(Clusters)

8.超高次數(Very High Repetitions)

9.負重行走(Loaded Carries)

10.專項訓練(Specialized Training)

上述鍛鍊法除了能為神經系統提供強烈刺激、協助人體以最快的速度增強肌力之外,

亦能抑制肌肉的保護機制(即高爾基腱器[GTO]),藉此徹底發揮潛能。

★實作!超負荷系統全身性複合式重訓與輔助訓練:

而在超負荷系統重訓的實作上,

全書以6項全身性複合式重訓動作為基礎,涵蓋26種相關輔助訓練,包括:

1.硬舉(Deadlift):羅馬尼亞硬舉、坐姿早安運動、飄浮硬舉等。

2.深蹲(Squat):前抱式深蹲、(腳跟墊高的)頸前深蹲等。

3.槓鈴肩推(Military Press):借力推舉、高跪姿過頂肩推、Z肩推等。

4.臥推(Bench Press):地面臥推、雙槓撐體、史波多臥推(Spoto press)等。

5.槓鈴地板划船(Pendlay Row):硬舉划船、作弊槓鈴地板划船等。

6.爆發力拉(Explosive Pulls):依據上拉高度、開始位置及握距產生不同的變化形。

此外,本書亦針對各式需求,

提供個人化課表,涵蓋訓練分段、負重方案等,找出最適節奏、更快達成目標。

書末超值附贈「肌力標準判定表」,重新檢視力量輸出,助你正確施力、有效增肌!

老派訓練的全新應用!

最完整的超負荷系統重訓,就讀這本!

本書特色

◎縱橫肌力與健身界50年,老派舉重者的經典鍛鍊法,全面系統化!

◎10大超負荷系統經典鍛鍊 × 6項全身性複合式重訓動作 × 26種增肌輔助訓練

◎針對不同需求,精準安排個人化課表、專項訓練,找出最適節奏、更快達成目標!

◎超值收錄「肌力標準判定表」:臥推、深蹲及硬舉、槓鈴肩推,正確施力、有效增肌!

名人推薦

專業推薦

物理治療師、體適能教練/林子崴(崴爺)

專業審訂

阿丸玩運動/丸子教練(鄧瑞儀)

肌力與體能教練/王啟安

聯新國際醫院 運動醫學科醫師/吳易澄

七屆全國健美冠軍/黃靜修(千年教練)

內分泌新陳代謝專科醫師/蔡明劼

金鶯診所 減重醫師/蕭捷健

專業推薦(按姓名首字筆畫排序)

物理治療師、體適能教練/林子崴(崴爺)

專業審訂

阿丸玩運動/丸子教練(鄧瑞儀)

肌力與體能教練/王啟安

聯新國際醫院 運動醫學科醫師/吳易澄

七屆全國健美冠軍/黃靜修(千年教練)

內分泌新陳代謝專科醫師/蔡明劼

金鶯診所 減重醫師/蕭捷健

專業推薦(按姓名首字筆畫排序)

目錄

目錄

致謝

前言 老派訓練的全新應用

Chapter 1 超負荷系統與肌力訓練

Chapter 2 超負荷系統的科學原理

Chapter 3 超負荷系統的基礎訓練

Chapter 4 硬舉

Chapter 5 深蹲

Chapter 6 槓鈴肩推

Chapter 7 臥推

Chapter 8 槓鈴地板划船

Chapter 9 爆發力拉

Chapter 10 輔助訓練

Chapter 11 超負荷系統課表編排原則

Chapter 12 個人化訓練課表

Chapter 13 專項訓練

後記

附錄:肌力標準判定表

致謝

前言 老派訓練的全新應用

Chapter 1 超負荷系統與肌力訓練

Chapter 2 超負荷系統的科學原理

Chapter 3 超負荷系統的基礎訓練

Chapter 4 硬舉

Chapter 5 深蹲

Chapter 6 槓鈴肩推

Chapter 7 臥推

Chapter 8 槓鈴地板划船

Chapter 9 爆發力拉

Chapter 10 輔助訓練

Chapter 11 超負荷系統課表編排原則

Chapter 12 個人化訓練課表

Chapter 13 專項訓練

後記

附錄:肌力標準判定表

序/導讀

前言

老派訓練的全新應用

自從我(克里斯提安)開始認真進行肌力訓練後,便一直企圖將此生最愛的兩樣東西結合起來,即:透過歷史研究,找出能夠提升肌力並增加肌肉量的方法。老派舉重者(即1920~1970年代那一輩)變強變壯的做法相當吸引我。他們勇於嘗試能夠打破傳統的新法子,不會因為其他人都支持某些當代流行的訓練法而侷限其中。

彼時尚未出現社群媒體;可稱為主流媒體者亦寥寥無幾。為此,那一輩的舉重者根本不在乎某個方法看起來酷不酷、容不容易推廣、能否在社群上被接納;與提升肌力與肌肥大訓練相關的研究亦屬少數。因此當時的人們若想確認某重訓方法管不管用,唯一的途徑便是親自嘗試。

時至今日,那些被人們廣泛認定為「有效」的肌力鍛鍊法,大多來自這些老派舉重者親身體驗過後的結果;現代人不過是以科學證實了這些方法確實能產生助益(儘管前輩們早在幾十年前就知道了),而有了科學實證的背書,人們在實際操作時也會更具信心。

科學驗證儘管重要,但能夠通過時間考驗的方法更令我欽佩。我特別喜歡研究1950年代前的老派舉重者如何鍛鍊,以下是兩個主要理由:

在科技尚不發達的時代,舉重者必須發揮創意,方能發展出有效的訓練方法。1930~1950年代晚期,是肌力訓練的第一個繁榮期。彼時深蹲架尚未問世,也沒有訓練椅這種東西。一切都必須圍繞著各種大型的基本動作展開。換句話說,當時的人們不可能以腿部伸直的訓練取代深蹲,這種投機取巧的選項並不存在。

那個年代的舉重者也不太使用類固醇。儘管自1956年起,便有職業運動員注射睪固酮的紀錄(大多是來自蘇俄的舉重和投擲運動員),但一直要到1960年代早期,才有更多運動員投入睪固酮與合成類固醇的懷抱,且劑量相對較低。到了1960年代晚期,健美運動員之間掀起了「將大力補(Dianabol,運動員禁藥,一種男性化作用較少的同化性類固醇)的每日服用量從5毫克(mg)增加至10毫克安不安全」的相關討論。與此相對,現代健美運動員每週使用的各種類固醇,則大約在1000~3000毫克之間,有時甚至超過3000毫克。彼時儘管缺乏類固醇或現代設備,老派舉重者仍鍛鍊出了超凡的肌力,與今日大量使用藥物以提高表現的眾多重訓人士相比亦毫不遜色,甚至更厲害。(容我澄清,這並不是一本反類固醇的書,但我認為對於老派舉重者極為有效的做法,更有可能適用於所有人。)

本書內容啟發自多位肌力與健身界的傳奇人物,以及這些號稱「史上最強壯」的人都在用的訓練法。例如保羅.安德森(Paul Anderson),其個人紀錄如下:槓鈴深蹲544公斤、借力推舉254公斤、站姿槓鈴肩推197公斤、臥推272公斤、硬舉454公斤(使用特殊助力勾)。1940年代,體重79公斤的鮑伯.皮普爾斯(Bob Peoples)曾硬舉329公斤。赫曼.哥納(Herman Görner)曾硬舉381公斤;1920~1930年代,他的單手硬舉達331公斤、上搏肩推177公斤。安東尼.迪提洛(Anthony Ditillo)的槓鈴肩推來到184公斤,從全放(dead-stop)位置開始的頸後肩推則為159公斤。

肌力訓練的相關著作對我亦影響深遠,例如哈利.帕斯柯爾(Harry Paschall)曾在1940年代晚期~1950年代,為先驅雜誌《力量與健康》(Strength & Health)撰稿,大力提倡重量抬舉,其中包含許多大重量短行程(heavy partials,即於部分活動範圍內舉起較大負重)的動作,而非在韋德(Weider)系列出版品問世之後,愈來愈流行的「泵浦」(pump,意指肌肉膨脹和體態雕塑)風格。

上述這些前輩相信,若要鍛鍊出超凡的肌力,就必須盡可能地舉起最大的重量。儘管全範圍(full-range)的重訓動作很重要,但在真正測量一名肌力冠軍的實力時,其能夠舉起的總重量,絕對比能活動的範圍更加關鍵。事實上,很多大力士競賽(strongmen contents)或表演都僅著重於短行程舉重,背舉(back lift)就是很好的例子。操作時大力士必須先彎腰,兩手放在長凳上;雙腿和手臂微彎,發力將背上的平臺向上推移幾英吋。加拿大法語區的大力士路易.希爾(Louis Cyr),曾在1800年代晚期透過上述做法抬起了1967公斤。

老派舉重者同樣熱愛短行程舉重,這類著重於部分範圍的訓練能讓他們以更大的負重進行鍛鍊,進而提升全範圍活動的肌力。當時的他們不懂為什麼(我們會在第2章討論超負荷系統背後的科學原理),但這樣的超負荷鍛鍊確實讓他們變得更強。在這之後,前輩們接著發展出眾多可超過全範圍活動負重的訓練法。他們的核心原則相當單純:訓練時盡可能地選用最大的重量,你就會變得更強壯。

與此同時,前輩們亦熱衷於全範圍動作,訓練項目甚至遠遠超出比賽所需。例如,鮑伯.皮普爾斯發明了赤字硬舉(deficit deadlift):其硬舉的動作範圍便遠遠超過了常規硬舉,藉此補足大重量短行程所造成的訓練缺口。

短行程重訓的確相當有益,但並不是每個人都能將其所帶來的好處完全轉移至全範圍動作上。因此我們必須把「能夠把短行程動作所帶來的力量轉移至全範圍動作」的鍛鍊方法,融入至適用於每個人的課表當中,這就是超負荷系統所能辦到的事。

我這人一向說到做到。首先,本書後段提供的超負荷系統課表能幫助各位以最快的速度增強肌力。與此同時,各位也會練出更好看的肌肉線條,在持之以恆的訓練下,更快化身健身巨巨。

說得再更詳細一點,超負荷系統的核心在於改善神經效率,藉此提升肌群的肌力輸出,但肌力始終受限於人們身上的實際肌肉量,因此在訓練的過程中,我們也會操作許多肌肥大訓練,給予位於肌肉表層的快縮肌纖維更多刺激,藉此增加肌肉密度及堅實度。而提高神經傳導的效率,正是增加肌肉張力(即肌肉在靜止時的外觀堅硬度)的第一要素,具備高張力的肌肉,看起來就像是用石頭雕出來的一樣。

另外,超負荷系統課表中亦涵蓋了各種高次數孤立式(僅動用單一關節、針對單一肌群)及低負重的做法。這類訓練有兩個主要目的:

1.增加肌肉組織、解鎖肌力潛能。

2.強化肌腱(這些部位對於高次數和離心加重負荷的反應較強),有助於提升肌力,同時降低受傷風險。

各位會在過程中操作短行程超負荷、大重量頂住(heavy hold)、大重量離心動作及高次數孤立式訓練,充分鍛鍊肌肉並提升肌力。

我會在後續的章節中替各位打開視野,看看歷史上那些最強的人都用什麼方法鍛鍊;這些方法很多都已失傳,或是相對少見。在這之後,我會介紹構成超負荷系統的十大經典鍛鍊法,並說明操作重點,以確保各位能正確執行。接著我們會稍微鑽研一下科學理論,了解這些方法為何有效、能帶來何種效果。之後就會進入六項全身性複合式重訓動作的實作篇章。在全書的最後,我會帶領大家將這些動作結合起來,打造個人化的訓練課表。衷心希望這本書,能替各位帶來一些老派訓練的全新應用,以現代人眼中「非常規」的鍛鍊方法論拓展知識及體驗,同時也在過程中變得更強壯,練出一身發達的肌肉。

老派訓練的全新應用

自從我(克里斯提安)開始認真進行肌力訓練後,便一直企圖將此生最愛的兩樣東西結合起來,即:透過歷史研究,找出能夠提升肌力並增加肌肉量的方法。老派舉重者(即1920~1970年代那一輩)變強變壯的做法相當吸引我。他們勇於嘗試能夠打破傳統的新法子,不會因為其他人都支持某些當代流行的訓練法而侷限其中。

彼時尚未出現社群媒體;可稱為主流媒體者亦寥寥無幾。為此,那一輩的舉重者根本不在乎某個方法看起來酷不酷、容不容易推廣、能否在社群上被接納;與提升肌力與肌肥大訓練相關的研究亦屬少數。因此當時的人們若想確認某重訓方法管不管用,唯一的途徑便是親自嘗試。

時至今日,那些被人們廣泛認定為「有效」的肌力鍛鍊法,大多來自這些老派舉重者親身體驗過後的結果;現代人不過是以科學證實了這些方法確實能產生助益(儘管前輩們早在幾十年前就知道了),而有了科學實證的背書,人們在實際操作時也會更具信心。

科學驗證儘管重要,但能夠通過時間考驗的方法更令我欽佩。我特別喜歡研究1950年代前的老派舉重者如何鍛鍊,以下是兩個主要理由:

在科技尚不發達的時代,舉重者必須發揮創意,方能發展出有效的訓練方法。1930~1950年代晚期,是肌力訓練的第一個繁榮期。彼時深蹲架尚未問世,也沒有訓練椅這種東西。一切都必須圍繞著各種大型的基本動作展開。換句話說,當時的人們不可能以腿部伸直的訓練取代深蹲,這種投機取巧的選項並不存在。

那個年代的舉重者也不太使用類固醇。儘管自1956年起,便有職業運動員注射睪固酮的紀錄(大多是來自蘇俄的舉重和投擲運動員),但一直要到1960年代早期,才有更多運動員投入睪固酮與合成類固醇的懷抱,且劑量相對較低。到了1960年代晚期,健美運動員之間掀起了「將大力補(Dianabol,運動員禁藥,一種男性化作用較少的同化性類固醇)的每日服用量從5毫克(mg)增加至10毫克安不安全」的相關討論。與此相對,現代健美運動員每週使用的各種類固醇,則大約在1000~3000毫克之間,有時甚至超過3000毫克。彼時儘管缺乏類固醇或現代設備,老派舉重者仍鍛鍊出了超凡的肌力,與今日大量使用藥物以提高表現的眾多重訓人士相比亦毫不遜色,甚至更厲害。(容我澄清,這並不是一本反類固醇的書,但我認為對於老派舉重者極為有效的做法,更有可能適用於所有人。)

本書內容啟發自多位肌力與健身界的傳奇人物,以及這些號稱「史上最強壯」的人都在用的訓練法。例如保羅.安德森(Paul Anderson),其個人紀錄如下:槓鈴深蹲544公斤、借力推舉254公斤、站姿槓鈴肩推197公斤、臥推272公斤、硬舉454公斤(使用特殊助力勾)。1940年代,體重79公斤的鮑伯.皮普爾斯(Bob Peoples)曾硬舉329公斤。赫曼.哥納(Herman Görner)曾硬舉381公斤;1920~1930年代,他的單手硬舉達331公斤、上搏肩推177公斤。安東尼.迪提洛(Anthony Ditillo)的槓鈴肩推來到184公斤,從全放(dead-stop)位置開始的頸後肩推則為159公斤。

肌力訓練的相關著作對我亦影響深遠,例如哈利.帕斯柯爾(Harry Paschall)曾在1940年代晚期~1950年代,為先驅雜誌《力量與健康》(Strength & Health)撰稿,大力提倡重量抬舉,其中包含許多大重量短行程(heavy partials,即於部分活動範圍內舉起較大負重)的動作,而非在韋德(Weider)系列出版品問世之後,愈來愈流行的「泵浦」(pump,意指肌肉膨脹和體態雕塑)風格。

上述這些前輩相信,若要鍛鍊出超凡的肌力,就必須盡可能地舉起最大的重量。儘管全範圍(full-range)的重訓動作很重要,但在真正測量一名肌力冠軍的實力時,其能夠舉起的總重量,絕對比能活動的範圍更加關鍵。事實上,很多大力士競賽(strongmen contents)或表演都僅著重於短行程舉重,背舉(back lift)就是很好的例子。操作時大力士必須先彎腰,兩手放在長凳上;雙腿和手臂微彎,發力將背上的平臺向上推移幾英吋。加拿大法語區的大力士路易.希爾(Louis Cyr),曾在1800年代晚期透過上述做法抬起了1967公斤。

老派舉重者同樣熱愛短行程舉重,這類著重於部分範圍的訓練能讓他們以更大的負重進行鍛鍊,進而提升全範圍活動的肌力。當時的他們不懂為什麼(我們會在第2章討論超負荷系統背後的科學原理),但這樣的超負荷鍛鍊確實讓他們變得更強。在這之後,前輩們接著發展出眾多可超過全範圍活動負重的訓練法。他們的核心原則相當單純:訓練時盡可能地選用最大的重量,你就會變得更強壯。

與此同時,前輩們亦熱衷於全範圍動作,訓練項目甚至遠遠超出比賽所需。例如,鮑伯.皮普爾斯發明了赤字硬舉(deficit deadlift):其硬舉的動作範圍便遠遠超過了常規硬舉,藉此補足大重量短行程所造成的訓練缺口。

短行程重訓的確相當有益,但並不是每個人都能將其所帶來的好處完全轉移至全範圍動作上。因此我們必須把「能夠把短行程動作所帶來的力量轉移至全範圍動作」的鍛鍊方法,融入至適用於每個人的課表當中,這就是超負荷系統所能辦到的事。

我這人一向說到做到。首先,本書後段提供的超負荷系統課表能幫助各位以最快的速度增強肌力。與此同時,各位也會練出更好看的肌肉線條,在持之以恆的訓練下,更快化身健身巨巨。

說得再更詳細一點,超負荷系統的核心在於改善神經效率,藉此提升肌群的肌力輸出,但肌力始終受限於人們身上的實際肌肉量,因此在訓練的過程中,我們也會操作許多肌肥大訓練,給予位於肌肉表層的快縮肌纖維更多刺激,藉此增加肌肉密度及堅實度。而提高神經傳導的效率,正是增加肌肉張力(即肌肉在靜止時的外觀堅硬度)的第一要素,具備高張力的肌肉,看起來就像是用石頭雕出來的一樣。

另外,超負荷系統課表中亦涵蓋了各種高次數孤立式(僅動用單一關節、針對單一肌群)及低負重的做法。這類訓練有兩個主要目的:

1.增加肌肉組織、解鎖肌力潛能。

2.強化肌腱(這些部位對於高次數和離心加重負荷的反應較強),有助於提升肌力,同時降低受傷風險。

各位會在過程中操作短行程超負荷、大重量頂住(heavy hold)、大重量離心動作及高次數孤立式訓練,充分鍛鍊肌肉並提升肌力。

我會在後續的章節中替各位打開視野,看看歷史上那些最強的人都用什麼方法鍛鍊;這些方法很多都已失傳,或是相對少見。在這之後,我會介紹構成超負荷系統的十大經典鍛鍊法,並說明操作重點,以確保各位能正確執行。接著我們會稍微鑽研一下科學理論,了解這些方法為何有效、能帶來何種效果。之後就會進入六項全身性複合式重訓動作的實作篇章。在全書的最後,我會帶領大家將這些動作結合起來,打造個人化的訓練課表。衷心希望這本書,能替各位帶來一些老派訓練的全新應用,以現代人眼中「非常規」的鍛鍊方法論拓展知識及體驗,同時也在過程中變得更強壯,練出一身發達的肌肉。

試閱

內容連載

肌力是如何提升的?

「力氣變大」這件事,可透過好幾種不同的方式來達成。力氣大的人其外型可能差異甚大。各位應該看過長滿肌肉的健身巨巨,也見過瘦骨嶙峋卻能舉起超級大重量的舉重選手。這就是肌力訓練的迷人之處:儘管並非人人都能練出健美運動員(尤其是有在用藥者)那般的巨型肌肉,但每個人都能透過適當的做法大幅增加肌力。歷史上曾出現過不少個子小且骨架很大(什麼圓胖?人家那叫精簡!)的舉重選手,例如道格.赫本(Doug Hepburn,175公分,體重曾達136公斤)、路易.希爾(175公分,體重曾達150公斤)、保羅.安德森(178公分,體重曾達163公斤)和安東尼.迪提洛(168公分,體重曾達136公斤)。

大家應該也看過體格平均的舉重選手,又高又寬的身體遍布肌肉。擁有這類體型的有赫曼.葛納(Hermann Görner,185公分,在精瘦的狀態時是120公斤);發明了臥推及哈克深蹲(hack squat)的喬治.哈肯施密特(George Hackenschmidt,178公分,精瘦型的102公斤);180公分、102公斤的史帝夫.斯坦科(Steve Stanko),隸屬於美國國家舉重隊,曾贏得宇宙先生(Mr. Universe)健美比賽;約翰.格里梅克(John Grimek,173公分,精瘦時為98公斤),也是美國國家舉重隊的隊員及宇宙先生健美冠軍。就連身型瘦長者也能發展出優秀的肌力,最佳範例便是鮑伯.皮普爾斯(175公分,75公斤)。

超負荷系統的目標是將肌力的所有促成因子都發展到最高的程度,因此不論你是何種體格,都可以在能力所及的範圍內提高肌力(但並不是任何人都能變成大塊頭)。

▍肌肉量

增加肌肉量可有效提高肌力;意即肌肉愈大塊,製造出的力量就愈強。然而,「看起來很有力氣」的人不見得就真的有力氣(後續神經效率的段落將詳細說明)。也就是說,那些大塊頭、渾身肌肉的健美運動員並不一定能舉起很大的重量。

話雖如此,若能讓其他足以促進肌力的因子維持不變,任何人都能在增長肌肉的同時變得更有力氣。本書偏好的解釋是,一個人擁有的肌肉量即代表其肌力潛能;肌肉愈大(或能變得愈大),能發揮的肌力潛能就愈高。此處的重點在於「發揮潛能」,由以下幾個因子決定,包括:神經傳導效率、身體保護抑制的程度、關節穩定性及相關技術效率。大家不妨這樣理解,大塊的肌肉就像一間員工眾多的工廠:儘管人力充足,但若要真正提高產能,還得讓員工努力工作且彼此協調才行。

▍神經效率

人體能發揮多少肌力潛能,基本上由神經系統決定。神經系統負責控制各種神經因子(neurological factors),包括:有多少肌肉纖維接受徵召、它們收縮(twitch)的速度有多快(肌力產生的重點是激發速率)、肌肉內的纖維合作協調度有多好,以及在動作中所用到的肌肉受召喚的偕同增益作用有多高。

再回到「肌肉=工廠」的比喻。倘若工廠的規模和員工人數代表你的肌肉量;不同的神經因子則象徵員工的工作狀態。能夠徵召大量肌肉纖維,並讓它們快速收縮(高激發速率),則代表實際上班的員工有多少人,以及他們有多努力。如果現場員工很多,但大家都很懶惰,或是員工都很努力,但完全不肯合作,自然無法發揮生產潛能。而在人體的情境中也是一樣的道理,肌肉內協調(intramuscular coordination)指動作時肌肉纖維彼此協調的程度;當協調程度愈高,能用的潛能也就愈高。

還有一種情況是這樣,現場員工充足、彼此亦合作無間,但如果各個工作站不同步,仍生產潛能仍無法提升。在人體情境中,此指肌肉間協調(intermuscular coordination),即動作時所使用到的各部位肌肉,彼此之間的協調程度。

由此可知,若想將肌力潛能發揮到最大,就必須設法強化神經系統的效率。這部分有賴我們頻繁地要求身體產生大量的力氣。換句話說,肌力其實是一種技巧,必須勤加訓練才能純熟。一個天生力氣大的人,若沒能規律性地舉重,便永遠無法將肌力潛能發揮到極致。

超負荷鍛鍊法如何發揮作用?

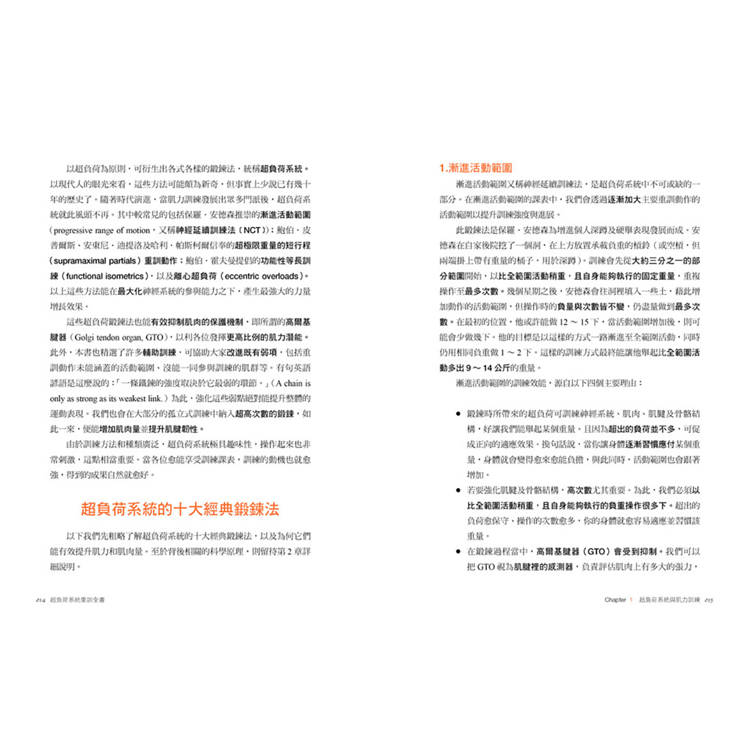

▍漸進活動範圍

倘若操作方法正確(確實控制每一下的離心階段,並遵守動作該有的力學原理),慢慢加大動作範圍的超負荷,可大幅度提高主動穩定性,進而提升肌力。

當你習慣使用超極限的重量進行訓練(即使只是部分活動範圍),後續面對更大的負重時,便會更有信心,意即心態上的提升。此舉亦有助於妥善應對日後在完整活動範圍中操作大重量的心理壓力。

從部分活動範圍開始訓練(而非立即挑戰完整動作),會更容易進行技術調整。這就是為什麼奧林匹克舉重教練會細分出抓舉、上搏和挺舉的動作並分開教學;熟練每一部分的動作後,便能逐漸累積成完整的重訓動作。

為確保漸進活動範圍鍛鍊有效,操作短行程訓練時,請務必使用與全範圍動作完全相同的身體姿勢和移動方式。最常見的例子就是從膝蓋上方做架上硬舉:舉重者會先蹲得再下去一點,將膝蓋和一部分的股四頭肌群嵌入槓鈴下方;讓膝蓋往前走、軀幹挺得更直,如此一來,便能以類似微蹲的姿勢把重量頂起來。在這樣的情況下,人們將可舉起更大的重量。

還記得20歲時,我(克里斯提安)開始進行大重量短行程的訓練,便是利用上述的嵌入技巧,從膝蓋上方舉起超過454公斤的負重,但彼時的我完整硬舉只能做到227公斤。2000年,我參加大力士競賽(那年我22歲),同樣透過這樣的做法贏得了火車輪硬舉的比賽,當時的對手塊頭都比我大,但我仍然打敗了一個能從地板硬舉354公斤的人,而這只是因為我可以把自己擠到槓鈴下面,但他不行。

儘管充分滿足了好勝心,但透過上述做法所得到的肌力益處並不會轉移至完整動作中,必須透過短行程舉重這類漸進活動範圍鍛鍊才辦得到,以下說明。

首先是操作時的固定重量,請以全範圍動作的最大重量為基準,再另外加上5~14公斤,請依個人情況選擇。在理想狀況下,訓練剛開始時,應該可以做12~15下。若你可以做到更多下,就盡力繼續,但如果只能做7~11下,這個負重可能太大了,還請試著減輕。

其次,由於我們的目標是非常緩慢地增加活動範圍(大約1.3~3.8公分)。進度愈緩慢,肌力轉移就愈容易。如果只是想增加一點點(1.3公分),每練2~3次,即可試著加大範圍。但如果你需要增加得多一點(3.8公分),每個位置就得多練幾次,大約4~6次最為理想。設計課表時,如果你感覺不到自己在進步,就先不要加大範圍。例如,在第一堂課,你用136公斤做了14下、第二堂課15下,若第三堂仍只有15下,建議各位先繼續維持目前的活動範圍。

最後,當活動範圍加大之後,操作次數便會減少。若一切順利,你應該能在訓練週期結束時,以這段期間所使用的固定重量完成1~2下全範圍的動作。

◎漸進活動範圍的訓練參數

負重:比目前全範圍的最大重量多出5~14公斤。

次數:隨操作範圍變化。

組數:1~3組。

感受強度:沒有人希望真的做到力竭,因為每一下都必須運用良好的技巧(建議乾脆少做一下)。話雖如此,仍請各位確實自我督促。

頻率:每個動作一星期做1~2次(我偏好2次)。

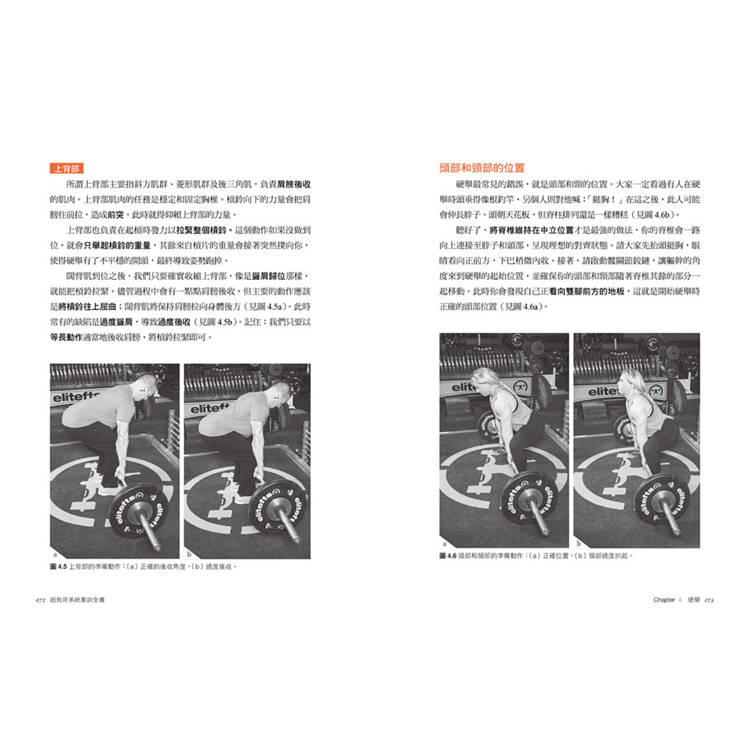

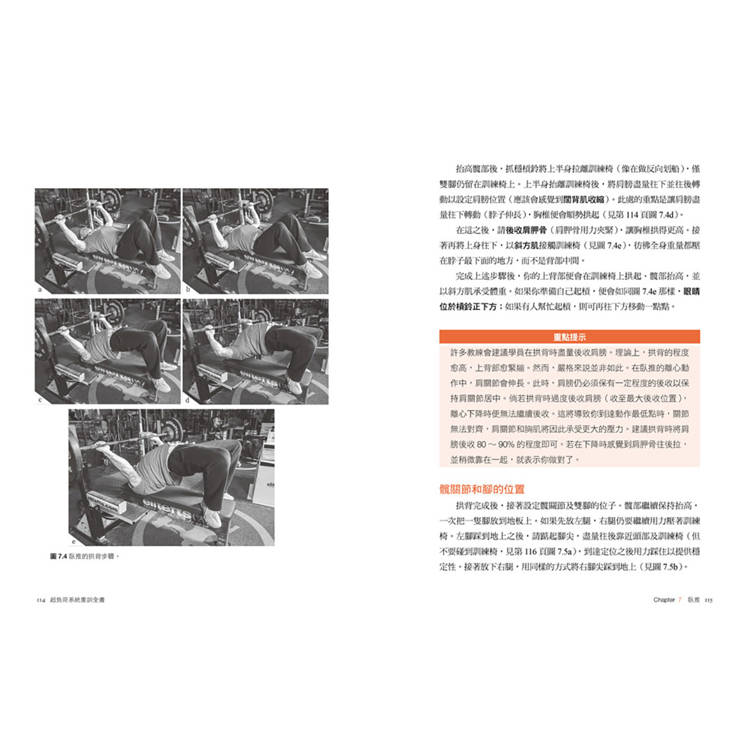

臥推時的槓鈴路徑和運動模式

準備動作完成之後,槓鈴將從肩關節正上方開始移動。此時,你的手臂將完全垂直地面;從側邊看過去時,肩膀、手肘和手腕關節對齊於槓鈴正下方。

至於槓鈴的移動路徑,則會根據下列幾個因素而變化,包括肢體長度和握距、經驗或技術等級。我想強調的是,對於95%以上的舉重者而言,在臥推過程中,槓鈴路徑大多數時候並非垂直,甚至會出現某種程度的弧線。要達成垂直的槓鈴路徑,通常得用到非常寬的握距(通常是最大的合法握距)、拱背的程度很大、天生擁有非常大的胸廓或桶狀胸等。

▍離心動作

在槓鈴往下的過程中,其弧線路徑就像一個順時針旋轉90度後的J字,從上胸往下、稍微往雙腳方向移動。當槓鈴與軀幹的接觸點(即臥推的最低點)位置愈低,槓鈴路徑的水平移動也就愈多。

第一階段

離心第一階段涵蓋起槓至下降到中點。起槓時,從闊背肌發力讓肩膀伸長,想像自己在做直臂下拉,同時手肘屈曲,向內靠近胸廓。手肘和肩關節同時彎曲;槓鈴越過身體時,將前臂保持在槓鈴下方。第一階段持續的時間愈長,手肘必須愈靠近身體,藉此完成水平移動的過程。

在這個階段,肩膀屈曲時,上背部及肩胛骨請確實固定、後三角肌保持收縮,藉此維持上背部穩定尤其重要。第一階段結束時,從旁邊以及從訓練椅的末端往頭部方向看,槓鈴會在軀幹接觸點的正上方(或非常靠近),手肘則在槓鈴的正下方,並留在腕關節的內側。

在離心動作的第一階段,膕旁肌會主動把身體往下拉,「陷入」訓練椅內(大家可以想像自己在做腿部彎舉,但移動的是身體,而非雙腳),藉此提供更高的穩定度。

第二階段

離心第二階段的特徵是槓鈴垂直(或近乎垂直)向下移動,肘關節保持在槓鈴正下方(或在最接近垂直的地方)。在這個階段,請留意手肘不繼續往內收,動作類似坐姿划船加上臥推的握法。因此,肩胛骨這時的旋轉很小,或完全沒有,負責下拉的肌肉是菱形肌、斜方肌及後三角肌。此時,闊背肌主要的任務是固定肩關節,這一點依舊非常重要,因為槓鈴往下的時候,肩膀穩定度的要求便會提高。

離心第二階段的關鍵在於不要完全後收。用類似划船的動作將槓鈴靠近胸口,肩膀僅後收一點點(通常可看成胸骨略為往上),保持肩關節居中以減少關節和胸肌的壓力。

肌力是如何提升的?

「力氣變大」這件事,可透過好幾種不同的方式來達成。力氣大的人其外型可能差異甚大。各位應該看過長滿肌肉的健身巨巨,也見過瘦骨嶙峋卻能舉起超級大重量的舉重選手。這就是肌力訓練的迷人之處:儘管並非人人都能練出健美運動員(尤其是有在用藥者)那般的巨型肌肉,但每個人都能透過適當的做法大幅增加肌力。歷史上曾出現過不少個子小且骨架很大(什麼圓胖?人家那叫精簡!)的舉重選手,例如道格.赫本(Doug Hepburn,175公分,體重曾達136公斤)、路易.希爾(175公分,體重曾達150公斤)、保羅.安德森(178公分,體重曾達163公斤)和安東尼.迪提洛(168公分,體重曾達136公斤)。

大家應該也看過體格平均的舉重選手,又高又寬的身體遍布肌肉。擁有這類體型的有赫曼.葛納(Hermann Görner,185公分,在精瘦的狀態時是120公斤);發明了臥推及哈克深蹲(hack squat)的喬治.哈肯施密特(George Hackenschmidt,178公分,精瘦型的102公斤);180公分、102公斤的史帝夫.斯坦科(Steve Stanko),隸屬於美國國家舉重隊,曾贏得宇宙先生(Mr. Universe)健美比賽;約翰.格里梅克(John Grimek,173公分,精瘦時為98公斤),也是美國國家舉重隊的隊員及宇宙先生健美冠軍。就連身型瘦長者也能發展出優秀的肌力,最佳範例便是鮑伯.皮普爾斯(175公分,75公斤)。

超負荷系統的目標是將肌力的所有促成因子都發展到最高的程度,因此不論你是何種體格,都可以在能力所及的範圍內提高肌力(但並不是任何人都能變成大塊頭)。

▍肌肉量

增加肌肉量可有效提高肌力;意即肌肉愈大塊,製造出的力量就愈強。然而,「看起來很有力氣」的人不見得就真的有力氣(後續神經效率的段落將詳細說明)。也就是說,那些大塊頭、渾身肌肉的健美運動員並不一定能舉起很大的重量。

話雖如此,若能讓其他足以促進肌力的因子維持不變,任何人都能在增長肌肉的同時變得更有力氣。本書偏好的解釋是,一個人擁有的肌肉量即代表其肌力潛能;肌肉愈大(或能變得愈大),能發揮的肌力潛能就愈高。此處的重點在於「發揮潛能」,由以下幾個因子決定,包括:神經傳導效率、身體保護抑制的程度、關節穩定性及相關技術效率。大家不妨這樣理解,大塊的肌肉就像一間員工眾多的工廠:儘管人力充足,但若要真正提高產能,還得讓員工努力工作且彼此協調才行。

▍神經效率

人體能發揮多少肌力潛能,基本上由神經系統決定。神經系統負責控制各種神經因子(neurological factors),包括:有多少肌肉纖維接受徵召、它們收縮(twitch)的速度有多快(肌力產生的重點是激發速率)、肌肉內的纖維合作協調度有多好,以及在動作中所用到的肌肉受召喚的偕同增益作用有多高。

再回到「肌肉=工廠」的比喻。倘若工廠的規模和員工人數代表你的肌肉量;不同的神經因子則象徵員工的工作狀態。能夠徵召大量肌肉纖維,並讓它們快速收縮(高激發速率),則代表實際上班的員工有多少人,以及他們有多努力。如果現場員工很多,但大家都很懶惰,或是員工都很努力,但完全不肯合作,自然無法發揮生產潛能。而在人體的情境中也是一樣的道理,肌肉內協調(intramuscular coordination)指動作時肌肉纖維彼此協調的程度;當協調程度愈高,能用的潛能也就愈高。

還有一種情況是這樣,現場員工充足、彼此亦合作無間,但如果各個工作站不同步,仍生產潛能仍無法提升。在人體情境中,此指肌肉間協調(intermuscular coordination),即動作時所使用到的各部位肌肉,彼此之間的協調程度。

由此可知,若想將肌力潛能發揮到最大,就必須設法強化神經系統的效率。這部分有賴我們頻繁地要求身體產生大量的力氣。換句話說,肌力其實是一種技巧,必須勤加訓練才能純熟。一個天生力氣大的人,若沒能規律性地舉重,便永遠無法將肌力潛能發揮到極致。

超負荷鍛鍊法如何發揮作用?

▍漸進活動範圍

倘若操作方法正確(確實控制每一下的離心階段,並遵守動作該有的力學原理),慢慢加大動作範圍的超負荷,可大幅度提高主動穩定性,進而提升肌力。

當你習慣使用超極限的重量進行訓練(即使只是部分活動範圍),後續面對更大的負重時,便會更有信心,意即心態上的提升。此舉亦有助於妥善應對日後在完整活動範圍中操作大重量的心理壓力。

從部分活動範圍開始訓練(而非立即挑戰完整動作),會更容易進行技術調整。這就是為什麼奧林匹克舉重教練會細分出抓舉、上搏和挺舉的動作並分開教學;熟練每一部分的動作後,便能逐漸累積成完整的重訓動作。

為確保漸進活動範圍鍛鍊有效,操作短行程訓練時,請務必使用與全範圍動作完全相同的身體姿勢和移動方式。最常見的例子就是從膝蓋上方做架上硬舉:舉重者會先蹲得再下去一點,將膝蓋和一部分的股四頭肌群嵌入槓鈴下方;讓膝蓋往前走、軀幹挺得更直,如此一來,便能以類似微蹲的姿勢把重量頂起來。在這樣的情況下,人們將可舉起更大的重量。

還記得20歲時,我(克里斯提安)開始進行大重量短行程的訓練,便是利用上述的嵌入技巧,從膝蓋上方舉起超過454公斤的負重,但彼時的我完整硬舉只能做到227公斤。2000年,我參加大力士競賽(那年我22歲),同樣透過這樣的做法贏得了火車輪硬舉的比賽,當時的對手塊頭都比我大,但我仍然打敗了一個能從地板硬舉354公斤的人,而這只是因為我可以把自己擠到槓鈴下面,但他不行。

儘管充分滿足了好勝心,但透過上述做法所得到的肌力益處並不會轉移至完整動作中,必須透過短行程舉重這類漸進活動範圍鍛鍊才辦得到,以下說明。

首先是操作時的固定重量,請以全範圍動作的最大重量為基準,再另外加上5~14公斤,請依個人情況選擇。在理想狀況下,訓練剛開始時,應該可以做12~15下。若你可以做到更多下,就盡力繼續,但如果只能做7~11下,這個負重可能太大了,還請試著減輕。

其次,由於我們的目標是非常緩慢地增加活動範圍(大約1.3~3.8公分)。進度愈緩慢,肌力轉移就愈容易。如果只是想增加一點點(1.3公分),每練2~3次,即可試著加大範圍。但如果你需要增加得多一點(3.8公分),每個位置就得多練幾次,大約4~6次最為理想。設計課表時,如果你感覺不到自己在進步,就先不要加大範圍。例如,在第一堂課,你用136公斤做了14下、第二堂課15下,若第三堂仍只有15下,建議各位先繼續維持目前的活動範圍。

最後,當活動範圍加大之後,操作次數便會減少。若一切順利,你應該能在訓練週期結束時,以這段期間所使用的固定重量完成1~2下全範圍的動作。

◎漸進活動範圍的訓練參數

負重:比目前全範圍的最大重量多出5~14公斤。

次數:隨操作範圍變化。

組數:1~3組。

感受強度:沒有人希望真的做到力竭,因為每一下都必須運用良好的技巧(建議乾脆少做一下)。話雖如此,仍請各位確實自我督促。

頻率:每個動作一星期做1~2次(我偏好2次)。

臥推時的槓鈴路徑和運動模式

準備動作完成之後,槓鈴將從肩關節正上方開始移動。此時,你的手臂將完全垂直地面;從側邊看過去時,肩膀、手肘和手腕關節對齊於槓鈴正下方。

至於槓鈴的移動路徑,則會根據下列幾個因素而變化,包括肢體長度和握距、經驗或技術等級。我想強調的是,對於95%以上的舉重者而言,在臥推過程中,槓鈴路徑大多數時候並非垂直,甚至會出現某種程度的弧線。要達成垂直的槓鈴路徑,通常得用到非常寬的握距(通常是最大的合法握距)、拱背的程度很大、天生擁有非常大的胸廓或桶狀胸等。

▍離心動作

在槓鈴往下的過程中,其弧線路徑就像一個順時針旋轉90度後的J字,從上胸往下、稍微往雙腳方向移動。當槓鈴與軀幹的接觸點(即臥推的最低點)位置愈低,槓鈴路徑的水平移動也就愈多。

第一階段

離心第一階段涵蓋起槓至下降到中點。起槓時,從闊背肌發力讓肩膀伸長,想像自己在做直臂下拉,同時手肘屈曲,向內靠近胸廓。手肘和肩關節同時彎曲;槓鈴越過身體時,將前臂保持在槓鈴下方。第一階段持續的時間愈長,手肘必須愈靠近身體,藉此完成水平移動的過程。

在這個階段,肩膀屈曲時,上背部及肩胛骨請確實固定、後三角肌保持收縮,藉此維持上背部穩定尤其重要。第一階段結束時,從旁邊以及從訓練椅的末端往頭部方向看,槓鈴會在軀幹接觸點的正上方(或非常靠近),手肘則在槓鈴的正下方,並留在腕關節的內側。

在離心動作的第一階段,膕旁肌會主動把身體往下拉,「陷入」訓練椅內(大家可以想像自己在做腿部彎舉,但移動的是身體,而非雙腳),藉此提供更高的穩定度。

第二階段

離心第二階段的特徵是槓鈴垂直(或近乎垂直)向下移動,肘關節保持在槓鈴正下方(或在最接近垂直的地方)。在這個階段,請留意手肘不繼續往內收,動作類似坐姿划船加上臥推的握法。因此,肩胛骨這時的旋轉很小,或完全沒有,負責下拉的肌肉是菱形肌、斜方肌及後三角肌。此時,闊背肌主要的任務是固定肩關節,這一點依舊非常重要,因為槓鈴往下的時候,肩膀穩定度的要求便會提高。

離心第二階段的關鍵在於不要完全後收。用類似划船的動作將槓鈴靠近胸口,肩膀僅後收一點點(通常可看成胸骨略為往上),保持肩關節居中以減少關節和胸肌的壓力。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價