鄭子太極拳自修新法:新版與舊版差異論述

活動訊息

內容簡介

《鄭子太極拳自修新法》第一版之後,歷經民國六十三年和民國六十六年二次再版,再版內容除校者有所不同之外,只微幅修訂,內涵精神未變,所以太極拳界通常稱《鄭子太極拳自修新法》民國六十六年再版為「舊版黑皮書」(舊版鄭子太極拳自修新法)。

距1977年再版約三十年之後,亦即民國九十六年四月《鄭子太極拳自修新法》三版發行,書名與封面不變,增加一則「跋」文,印刷字體由楷書字體改為仿宋字體,內文包括文字內容、足步圖、附圖和定式圖約有199處經過修改,著者仍為永嘉鄭曼青,校者除羅邦楨與劉錫亨之外,增加徐憶中共三人,出版者由「時中拳社」改為「時中學社」,太極拳界通常稱《鄭子太極拳自修新法》民國九十六年再版為「新版黑皮書」(新版鄭子太極拳自修新法)。

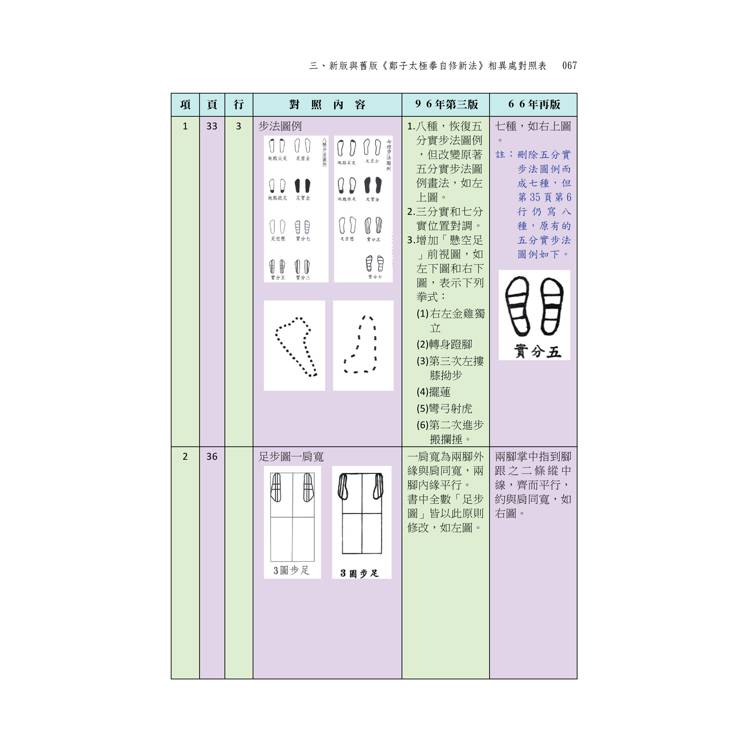

筆者逐一比對2007年《鄭子太極拳自修新法》第三版和1977年《鄭子太極拳自修新法》再版的內容,而頁次和行數以2007年三版為主,足步圖方位為「坐南朝北」,亦即朝十二點鐘方向演練拳架,自第33頁至115頁和版權頁(註1),共有192項相異(註2),以及在「鄭子太極拳十三篇(卷上)和「鄭子太極拳十三篇(卷下)」中,有6處相異(註3),並在版權頁前增加1則跋文,所以總共有199項差異。

註1:目錄中「孔子繫辭」和「黃帝內經素問」的頁數應為一一九頁和一二0頁,66年再版和96年三版

均有筆誤之處,66年再版分別為一一七頁和一一八頁,96年三版「孔子繫辭」為一一七頁,均不

列入相異處。目錄中「原論」在前,「鄭子太極拳十三篇」在後,實際編排則「鄭子太極拳十三篇」

在前,「原論」在後。

註2:足步圖全數重繪,一肩寬全數不同,相異處對照表只列出步法不同之足步圖。

註3:全書修改「同義不同字」、變動頁數、行數和空格之處,不列入相異處對照表。如「旣改既」、「卽

改即」、「槪改概」、「茲改兹」、「囘改回」、「輙改輒」、「衆改眾」等,以及在「凡例」中

第12行之標點符號「,」改為「。」而顧序中第11行的「,」卻未改為「。」另外新版後期印刷

本在「十三勢歌」中的「想推用意終何在」一句,改為「詳推用意終何在」,以上皆未列入相異處

對照表。

經過以上的比照之後,《鄭子太極拳自修新法》再版(舊版黑皮書)的內容,確實有些「內文不明」、「圖文不符」和「足步圖前後不相連」等瑕疵,宜藉機修訂。

在「內文不明」之處,可以註解的方式補充說明,以使學拳者更容易閱讀和瞭解黑皮書的內容;在「圖文不符」之處,可擇圖或擇文的方式補充陳述,或者二者並列陳述,在符合太極拳經論的原則下,由學拳者自辨自擇,以避免學拳者無所適從。至於「足步圖前後不相連」之處,可以重繪或插入新足步圖的方式補充,但這都要有個重要的前題;就是要保留《鄭子太極拳自修新法》原著原貌,另立書名。

《鄭子太極拳自修新法》三版(新版黑皮書),是在鄭曼青宗師逝世32年之後,再進行大幅度的修改,三版校者極盡心力修改,應獲得太極拳界稱讚,但對於內文不明、圖文不符、足步圖前後不相連等瑕疵,三版亦未能完整陳述修訂,而修改的內容在第一代弟子之中,見解也有所不同,所以第三版《鄭子太極拳自修新法》仍無法獲得鄭門弟子的共識,至今太極拳界仍然有新版和舊版相異處之爭議。

此一大幅度修改的做法,對於同時擁有再版與三版《鄭子太極拳自修新法》的學拳者而言,會產生諸多疑惑,如:「足與肩寬」即是一例,三版一反再版的說明而更動,足步圖亦幾乎通篇翻新,但卻無詳細說明翻新之必要性和緣由,不察者可能會認為鄭宗師的著作昨非而今是,可能讓學拳者產生學習上的信心動搖。

民國八十四年(1995年)在鞠鴻賓大師的推動下,台灣區運動會由高雄市主辦,且首次將鄭子太極拳三十七式套路列入正式競賽的項目,爲台灣太極拳史開創新頁。而對於鄭子太極拳三十七式套路競賽的評分標準,前輩和先進們曾議定以《鄭子太極拳自修新法》內容為依據。但民國九十六年(2007年)發行三版《鄭子太極拳自修新法》之後,由於足步圖和定式圖的修改幅度甚大,在競賽時究竟應以何版次為正確依據?其爭議至今仍然無法獲得共識,此一爭議將會影響鄭子太極拳的推廣。

就如筆者在自序中所言;「鄭子太極拳」乃是載道之體,綜觀鄭曼青宗師在早、中、晚期之拳架,同中亦有所不同,不同中亦有所同。鄭宗師當年授拳傳道,學子遍佈天南地北,文化、習俗和年齡皆有所不同。鄭宗師也因地應人不同而施教,所以有「立大規而存小異」的傳法,學拳者應在於「學問當明」,無須過於偏執。鄭曼青宗師門生眾多遍及海內外,傑出弟子更不乏其人,素負聲名的有:羅邦楨、劉錫亨、梁棟材、陳志誠、黃性賢、鞠鴻賓、徐憶中、陶炳祥、宋志堅、干嘯洲及吳國忠等人,然各有風韻各呈特色,純如劉羅,博學如梁,應用如陳,推展如鞠,名傳如黃,著書如吳,柔順如陶,守業如徐等。鄭宗師諸多第一代弟子皆能承藝傳道。其間各有風韻和特色,此乃因個人領悟、修為和身體條件之不同而致之,但得鄭宗師真傳者必不只一人,然得鄭宗師所傳亦非等於鄭宗師本人。而在《鄭子太極拳自修新法》三版「跋」中所言,請學社社員演繹拳架以詳究拳勢細節,這雖是務實負責的做法,且前輩社員之拳藝亦當精進。但「白馬非馬」,社員前輩雖各有鄭宗師所傳太極拳之藝,但還是不等於鄭宗師本人,即使集所有鄭曼青宗師弟子之拳藝,也不會是鄭宗師本人之拳藝。因鄭子太極拳有太多因個人不同的領悟和實踐而養成不同的個人特色,因此三版校者即使極盡用心,也不能替鄭宗師為言,此乃非戰之罪。中華文化是「易」的文化,太極拳道也是「易」之道,如果「十全」,則沒有「易」的空間。鄭宗師已在歷史,讓《鄭子太極拳自修新法》維持原著原貌,保留歷史走過的足跡是最好的做法,原著雖然有瑕,但瑕不掩瑜。

所以筆者在2020年10月出版《鄭子太極拳傳真》之後,再著《鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述》一書,希望藉著比較新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》之差異,提出三十三項論點,探討對學拳者的影響,以及論述傳承的契機,祈望對後來學拳者有所助益。

※本書中民國六十六年再版的《鄭子太極拳自修新法》稱之為「舊版」,民國九十六年 三版則稱之

「新版」。除了「舊版」與「新版」的名詞外,筆者書中所主張的「足步圖」和示範的「拳架運行順

序圖」,皆以「傳真版」稱之。

距1977年再版約三十年之後,亦即民國九十六年四月《鄭子太極拳自修新法》三版發行,書名與封面不變,增加一則「跋」文,印刷字體由楷書字體改為仿宋字體,內文包括文字內容、足步圖、附圖和定式圖約有199處經過修改,著者仍為永嘉鄭曼青,校者除羅邦楨與劉錫亨之外,增加徐憶中共三人,出版者由「時中拳社」改為「時中學社」,太極拳界通常稱《鄭子太極拳自修新法》民國九十六年再版為「新版黑皮書」(新版鄭子太極拳自修新法)。

筆者逐一比對2007年《鄭子太極拳自修新法》第三版和1977年《鄭子太極拳自修新法》再版的內容,而頁次和行數以2007年三版為主,足步圖方位為「坐南朝北」,亦即朝十二點鐘方向演練拳架,自第33頁至115頁和版權頁(註1),共有192項相異(註2),以及在「鄭子太極拳十三篇(卷上)和「鄭子太極拳十三篇(卷下)」中,有6處相異(註3),並在版權頁前增加1則跋文,所以總共有199項差異。

註1:目錄中「孔子繫辭」和「黃帝內經素問」的頁數應為一一九頁和一二0頁,66年再版和96年三版

均有筆誤之處,66年再版分別為一一七頁和一一八頁,96年三版「孔子繫辭」為一一七頁,均不

列入相異處。目錄中「原論」在前,「鄭子太極拳十三篇」在後,實際編排則「鄭子太極拳十三篇」

在前,「原論」在後。

註2:足步圖全數重繪,一肩寬全數不同,相異處對照表只列出步法不同之足步圖。

註3:全書修改「同義不同字」、變動頁數、行數和空格之處,不列入相異處對照表。如「旣改既」、「卽

改即」、「槪改概」、「茲改兹」、「囘改回」、「輙改輒」、「衆改眾」等,以及在「凡例」中

第12行之標點符號「,」改為「。」而顧序中第11行的「,」卻未改為「。」另外新版後期印刷

本在「十三勢歌」中的「想推用意終何在」一句,改為「詳推用意終何在」,以上皆未列入相異處

對照表。

經過以上的比照之後,《鄭子太極拳自修新法》再版(舊版黑皮書)的內容,確實有些「內文不明」、「圖文不符」和「足步圖前後不相連」等瑕疵,宜藉機修訂。

在「內文不明」之處,可以註解的方式補充說明,以使學拳者更容易閱讀和瞭解黑皮書的內容;在「圖文不符」之處,可擇圖或擇文的方式補充陳述,或者二者並列陳述,在符合太極拳經論的原則下,由學拳者自辨自擇,以避免學拳者無所適從。至於「足步圖前後不相連」之處,可以重繪或插入新足步圖的方式補充,但這都要有個重要的前題;就是要保留《鄭子太極拳自修新法》原著原貌,另立書名。

《鄭子太極拳自修新法》三版(新版黑皮書),是在鄭曼青宗師逝世32年之後,再進行大幅度的修改,三版校者極盡心力修改,應獲得太極拳界稱讚,但對於內文不明、圖文不符、足步圖前後不相連等瑕疵,三版亦未能完整陳述修訂,而修改的內容在第一代弟子之中,見解也有所不同,所以第三版《鄭子太極拳自修新法》仍無法獲得鄭門弟子的共識,至今太極拳界仍然有新版和舊版相異處之爭議。

此一大幅度修改的做法,對於同時擁有再版與三版《鄭子太極拳自修新法》的學拳者而言,會產生諸多疑惑,如:「足與肩寬」即是一例,三版一反再版的說明而更動,足步圖亦幾乎通篇翻新,但卻無詳細說明翻新之必要性和緣由,不察者可能會認為鄭宗師的著作昨非而今是,可能讓學拳者產生學習上的信心動搖。

民國八十四年(1995年)在鞠鴻賓大師的推動下,台灣區運動會由高雄市主辦,且首次將鄭子太極拳三十七式套路列入正式競賽的項目,爲台灣太極拳史開創新頁。而對於鄭子太極拳三十七式套路競賽的評分標準,前輩和先進們曾議定以《鄭子太極拳自修新法》內容為依據。但民國九十六年(2007年)發行三版《鄭子太極拳自修新法》之後,由於足步圖和定式圖的修改幅度甚大,在競賽時究竟應以何版次為正確依據?其爭議至今仍然無法獲得共識,此一爭議將會影響鄭子太極拳的推廣。

就如筆者在自序中所言;「鄭子太極拳」乃是載道之體,綜觀鄭曼青宗師在早、中、晚期之拳架,同中亦有所不同,不同中亦有所同。鄭宗師當年授拳傳道,學子遍佈天南地北,文化、習俗和年齡皆有所不同。鄭宗師也因地應人不同而施教,所以有「立大規而存小異」的傳法,學拳者應在於「學問當明」,無須過於偏執。鄭曼青宗師門生眾多遍及海內外,傑出弟子更不乏其人,素負聲名的有:羅邦楨、劉錫亨、梁棟材、陳志誠、黃性賢、鞠鴻賓、徐憶中、陶炳祥、宋志堅、干嘯洲及吳國忠等人,然各有風韻各呈特色,純如劉羅,博學如梁,應用如陳,推展如鞠,名傳如黃,著書如吳,柔順如陶,守業如徐等。鄭宗師諸多第一代弟子皆能承藝傳道。其間各有風韻和特色,此乃因個人領悟、修為和身體條件之不同而致之,但得鄭宗師真傳者必不只一人,然得鄭宗師所傳亦非等於鄭宗師本人。而在《鄭子太極拳自修新法》三版「跋」中所言,請學社社員演繹拳架以詳究拳勢細節,這雖是務實負責的做法,且前輩社員之拳藝亦當精進。但「白馬非馬」,社員前輩雖各有鄭宗師所傳太極拳之藝,但還是不等於鄭宗師本人,即使集所有鄭曼青宗師弟子之拳藝,也不會是鄭宗師本人之拳藝。因鄭子太極拳有太多因個人不同的領悟和實踐而養成不同的個人特色,因此三版校者即使極盡用心,也不能替鄭宗師為言,此乃非戰之罪。中華文化是「易」的文化,太極拳道也是「易」之道,如果「十全」,則沒有「易」的空間。鄭宗師已在歷史,讓《鄭子太極拳自修新法》維持原著原貌,保留歷史走過的足跡是最好的做法,原著雖然有瑕,但瑕不掩瑜。

所以筆者在2020年10月出版《鄭子太極拳傳真》之後,再著《鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述》一書,希望藉著比較新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》之差異,提出三十三項論點,探討對學拳者的影響,以及論述傳承的契機,祈望對後來學拳者有所助益。

※本書中民國六十六年再版的《鄭子太極拳自修新法》稱之為「舊版」,民國九十六年 三版則稱之

「新版」。除了「舊版」與「新版」的名詞外,筆者書中所主張的「足步圖」和示範的「拳架運行順

序圖」,皆以「傳真版」稱之。

名人推薦

財團法人商業發展研究院院長謝龍發教授序

認識武誠兄是在106年台科大校友會之時,當時我榮獲台科大校級傑出校友之榮譽,全體校友歡宴結束後,於校門口遇見武誠兄,攀談之下才知我們不但是台科大校友,也曾前後期於台塑企業總管理處總經理室服務,並了解他曾榮獲太極拳比賽多項冠軍。當時我正初學太極拳,相互留下line聯繫,可惜兩人一在高雄一在台北,難以隨時切磋請益。

109年特地至他所創立的公司造訪參觀,非常感佩他專設太極拳練功房及收藏鄭曼青宗師墨寶文物,了解他學習太極拳的決心與毅力,太極拳也讓他罹癌之後能奇蹟康復。當時我已練太極拳三年多,雖不太認真學習,卻初領悟到氣貫百會穴之妙處,向其請益以求精進。當時他提及計畫將學習心得出書,意在感謝王錦士老師傳授之恩惠及提供初學者能快速入門。我聽了非常鼓勵,並立即向他預購數本。因為海內外修習太極拳人數眾多,其太極拳之學習經歷和心得可供大眾分享,況且著作是名山事業,足以流傳後世。不久他即寄來《鄭子太極拳傳真》之著作,閱者多大為激賞,認為對推廣鄭子太極拳非常有助益,初學者也較易了解如何自修心法。但有極少數拳友認為太極拳博大精深,修習數十年者多未出書,此為不傳之秘,所以未置可否。我卻認為中國傳統武術漸漸式微,皆因「不傳之秘」觀念所害,若能像西方學術界鼓勵大家發表論文著作,切磋修正,不留一手,必能發揚光大。因此亦加肯定武誠兄推廣鄭子太極拳的誠心與勇氣。

武誠兄再接再勵,第二本著作《鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述》,將各版《鄭子太極拳自修新法》作出逐字、逐句、逐圖之比較,鑽研功力甚深,以他多年參賽、拜訪明師、切磋功法及擔任評審之經驗累積,以及深厚的武學功力乃為最適合作此一論述者。比數十年獨自練習,自珍自得卻未精研各派異同之人,更能發揮鄭宗師推己及人的博愛胸襟,及增進社會大眾對鄭子太極拳的認識,也讓學習鄭子太極拳者有淺顯易懂之補充教材,更能領略前輩宗師修習之精妙體悟,本著作之功效大矣!謹為之序。

謝龍發 2022年春節

經歷:財團法人商業發展研究院院長

明志工專校長

大葉大學副校長

龍邦建設股份有限公司總經理

第一銀行董事

正修科技大學董事長李偉山教授序

東方太極哲學源自於宇宙間的渾然大化,是無形卻又無所不在的生命力。中國傳統的太極拳在不同時期,以及不同習拳者的體驗中,拳架表現有功法和招式上的差異,武誠先生在《鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述》一書中,對於《鄭子太極拳自修新法》新版和舊版的差異有諸多的比較分析和論述,對研究鄭子太極拳而言,提供諸多珍貴的資料和獨特的看法。同時也在步法差異上提出論述和主張,使學拳者容易理解鄭子太極拳在學習過程中,不同階段有不同的打法和其運用,漸進式的體會鄭子太極拳的內在精髓與外在優雅。此書同時也釐清鄭子太極拳部份模擬兩可或模糊不明之處,而使學拳者在學習過程中,更能正確的掌握習拳方法和建立習拳的信心。

本書對於足步圖中,有間距不足、方位不明、前後不相連等皆有提出論述。書中亦提供諸多的圖繪及照片,並以簡潔的文字說明拳架運行之間的差異性,讓學拳者更容易釐清並修正一些易犯的錯誤,而在運行「鄭子太極拳」時更為順暢。因為簡明且分析清楚,所以有助於現代忙碌生活之人,可更容易學習正確的拳法與功法,以及體驗太極拳中的「柔中帶勁」、「動中有靜」的內家功夫精髓。

書中也有論述拳架的攻防運用,使讀者更能了解太極拳不僅具有健體之效,亦具防身功能。在武術上有外家拳法和內家拳法之分,攻防上兩者之間也有所差異,各具不同的巧妙功法。而太極拳的防身功能在於四兩破千斤的巧力與順勢而為,太極拳攻防上如能合於力學與結合拳架功力,則攻防表現就更能彰顯太極拳法的奧妙。

由於《鄭子太極拳自修新法》自第一版出版後,經過二次的再版和第三版,二次的再版僅有些許修訂,而第三版與前版次相較則有甚多的修改。武誠先生在書中詳細的比較分析不同版次之間的差異,並探討其理,有傳承、有分析、有補充、有論述並提出創新見解。對於精研鄭子太極拳的學拳者而言,本書是相當好的參考和補充書籍。透過比較和分析而加深了解鄭子太極拳的內涵,對學習鄭子太極拳有相當大的助益。

武誠先生並在書中後段,將鄭曼青宗師三組晚期「鄭子太極拳」的拳架照片,經過修復後編排出「鄭曼青宗師鄭子太極拳運行順序圖」,其用心之處可見一斑。使讀者更能依鄭曼青宗師的拳架照學習鄭子太極拳,而更能接近鄭宗師拳架的動作規格與功法。

附錄中有鄭曼青宗師「54式鄭子太極劍」運行順序圖,雖然劍架順序圖中尚缺少數幾式,但以相近的劍式輔以文字說明大致完整。劍架照是由鄭宗師第一代弟子羅邦楨先生所拍攝,鄭宗師的劍勢優雅俊逸,更顯文人劍的氣息,使讀者感受到鄭子太極劍的勁與美。在附錄中武誠先生亦附上其師王錦士老師和胡明芳老師的小傳,以示感念和感恩之心。

李偉山 2022年2月

國立高雄師範大學經學研究所所長蔡根祥教授序

「太極」一詞,對於如我般以研究傳統經典文化的人而言,涵義是多元的。「太極」這個名詞,本來就出於經典。《易經·繫辭上》說:「《易》有太極,是生兩儀。兩儀生四象,四象生八卦。」《莊子·大宗師》也有提及「太極」與「六極」相對。正因為《易傳》「太極」之說,於是「太極」沿《易經》的不斷發展、提升、擴張、凝煉,成為「道源」的代名詞。太極拳取名「太極」,就是取其拳理根本於「自然之道」、「無適、無莫」之理的涵義。

「太極」之義與儒家、道家都有關係,《易經》本來就不是儒家的專利,也是道家思想的根源。老子的思維與《易經》就有密不可分的關係。老子說「道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和」,其實就是《易》理。在魏晉的「玄學」時代,《易經》、《老子》、《莊子》號稱「三玄」。所以,「太極」之道源涵義也貫通於《老子》、《莊子》書中。1925年前輩陳微明先生撰寫了〈太極合老說〉的論文,引用了十二條《老子》論述來解釋太極拳原理,是正確的切入觀點。

時至今日,「太極」此一觀念詞語又有新的發展。1973年湖南長沙馬王堆漢墓出土大量帛書,其中有著名的帛書《老子》甲、乙本以及帛書《周易·繫辭》,而此本《周易·繫辭》中與傳世本《繫辭》有差異,就是傳世本的「《易》有太極」一句,帛書本作「易有大恆」,於是引起學術界、武術界很大的震撼:「太極」難道消失了嗎?抑或「太極」是誤會而成的呢?當然,這個問題還有得討論,因為「極」與「恆」的古文字形相當相似,「極」的古文字作「 (前4.46.3、合20407)」「 (〈班簋〉西周早期,集成4341)」,「恆」作「 (粹78A、合14766)」「 (〈亙鼎〉西周中期,集成2380)」。「極」是指「最高位點」,「恆」是指「最長時間」,《詩經·小雅·天保》「如月之恆,如日之升」,即是明證。「時、空」都是人類生活的維度(dimension),就「太極拳」原理而言,只要是在我們人類活動的時、空之中,能以「自然之道」,符合「無適」「無莫」之理的肢體運作,來保護自己,抗擊外力,化解危機,就是「太極拳」的終極奧義,不管稱之為「太極」抑或「太恆」,都不影響其根本的「道」。

就本人來說,跟「太極」之間,還比他人多了一層經驗,就是以對「太極拳」的認知與理解,讓我作出學術辨偽的成果。話說清代有一本有名的傳記小說,就是沈復(字三白)撰寫的《浮生六記》;我們在國中的國文課本中,也節選了其中第二記〈閒情記趣〉的前三節來當課文,題名「兒時記趣」。這本《浮生六記》原本是有六記的,但是在清朝末年被人從「冷攤」(跳蚤市場)發現時,就止餘前四記--〈閨房記樂〉、〈閒情記趣〉、〈坎坷記愁〉、〈浪遊記快〉,而後兩記--〈中山記歷〉、〈養生記道〉已經殘缺不存,剩下標題罷了。就在民國23年忽然有人發現了六記俱全的《浮生六記》,並且出版成書。之後,不少學者對這「足本《浮生六記》」有所討論,甚至懷疑其後兩記是「偽作」。到了2006年,這個問題還在爭論未定。而我則從其中第六記〈養生記逍〉裡一段談論「太極拳」的論述,考辨出明確的偽造證據。因為就我看,〈養生記逍〉中的那段「太極拳」論述,分明是一位練家子太極高手才能領悟道說的理念,而傳統練武者通常大多不通文墨,難以執筆論述。又太極拳的廣泛流布傳習,應該是在清朝光緒之後;沈三白大概卒於道光年間,是不可能接觸與練習太極拳的,而且在前四記之中也沒有提及他自己有習武的經驗,他只有曾經習幕、經商、代筆、書畫刻印而已。綜合諸般推理,我在能執筆撰文的武術高手所撰寫的著作裡,不太難地就發現〈養生記逍〉中那段「太極拳」論述的來源,就在當年的武俠小說名家,筆名「平江不肖生」向愷然的文章〈向愷然先生練太極拳之經驗〉文篇中(此文收入吳志清編寫《太極正宗》一書裡),而這篇文章大概是撰寫在民國二十年前後。所以,《浮生六記》第六記既然抄錄這篇文章,自然是在民國二十年之後才偽作的,絕對不是沈三白的原作。我也學習洪武誠師兄的方法,用圖表對照的方式來呈現如下:

〈養生記逍〉太極拳論述文 〈向愷然:練太極拳之經驗〉

1 太極拳非他種拳術可及; 太極拳非他種拳術所能及。

2 太極二字已完全包括此種拳術之意 太極二字,完全包括了這種拳術的意義。太

義。太極乃一圓圈,太極拳即由無 極就是一個圓圈,太極拳也就是由無數的圓

數圓圈聯貫而成之一種拳術。無論 圈聯貫而成的一種拳法;無論一舉手,一投

一舉手、一投足,皆不能離此圓圈 足,皆不能離這個圓圈,離了這個圓圈,就

。離此圓圈,便違太極拳之原理。 違背了太極的原理。

3 四肢百骸,不動則已,動則皆不能 四肢百骸,不動則已,動則皆離此圓圈。

離此圓圈,

4 處處成圓,隨虛隨實。 處處成圓,處處隨虛隨實;

5 練習以前,先須存神納氣, 練習時能注意到存神納氣;

6 (練習以前)靜坐數刻;並非道家 練習架式以前,以若干分鐘練習靜坐,此

之守竅也。祇須屏絕思慮,務使萬 練習架式以前,以若干分鐘練習靜坐,屏

緣俱靜, 寂思慮,務使萬緣都淨,

7 以緩慢為原則,以毫不使力為要義 以緩慢為原則,以毫不使力為要義;而一

。自首至尾,聯綿不斷。 趟架式,自首至尾,連綿不斷,

8 相傳為遼陽張通,於洪武初奉召 相傳為遼陽張通,於洪武初年奉召入都,

入都,路阻武當,夜夢異人,授 路阻武當,夜夢玄武大帝授予拳法,

以此種拳術。

9 余近年從事練習,果覺身體較健 近年練習之,

,寒暑不侵。用以衛生,

10 誠有益而無損者也。 有益無損,

我在這裡談以「太極拳」來辨偽,是因為覺得洪師兄書中的研究精神與此十分相似。辨偽是為了「識真假」,存真是為了「明是非」。洪師兄已經有著作《鄭子太極拳傳真》,現在要對《鄭子太極拳自修新法》再來一次「存真」以「傳真」,比較不同版本的圖文,分析箇中的差異,希望能「存鄭宗師的真」。

我修習的太極拳械,是由臺灣師範大學體育系教授鄧時海師承長所傳的「楊家老架太極武藝」,號稱「老架」,即是原樣,是傳真,也是堅持。跟鄭曼青宗師的武藝脈絡同出一源,看洪師兄演練的108式套拳就明確無疑了。我也學習過鄭子37式太極拳、劍、刀,鄭子太極拳與楊家老架之間的異同,我也曾作過一些概略性的比較,當然心中也有些比較之後的想法與概念。而洪師兄這本書中的版本比較,就是類似的鑽研,鉤沉探賾,抉剔耙梳,需要更深厚的體認工夫,更精密的研究方法,方能得出如此成果。

「太極拳」是必須通過身體力行來實踐的,「太極拳」的拳理具有客觀性、理論性、普遍性,然而每位修練太極拳的武者都必然依循自己的先天、後天的生理、心理條件來切入與篤行,才能有所獲益。太極拳之所以有陳、楊、吳、孫、武等分支,又有高、中、低、大、小架等的差異,其理即在此。也正因為這樣,所以除了研究拳理之外,建立「典範」就益形重要。人都是活在連續性時空之中,在每一階段時空的呈現都各有客觀條件的制約與配合,「典範」就是在同一時空中呈現最佳模式,足以供後世參考學習。看過洪師兄的書,知道洪師兄也很能理解體會這一點,因此,書中頗為強調鄭宗師拳架圖片的一致性與完整性,中年圖片與晚年的不可參差雜用。我的閱讀體會,就是洪師兄希望透過這本書,能「有機性」的、「連續時空性」的呈現鄭宗師的太極拳「典範」。

跟洪師兄認識是因太極拳與書法的因緣。洪武誠師兄修練太極拳,追隨的都是名師高道,故此有極佳的學習典範與門徑:胡明芳大師不單是武術家,也是書法家,我無緣親接胡大師,倒是從書法中領略其武藝精神。王錦士老師倒是有緣見過面,也聊過幾句話,因為在高雄文化中心探班時,正巧遇到王老師,王老師也鼓勵我繼續研探太極,一齊切磋;可惜的是就此一面之後,王老師不久就仙逝了,真的是「緣慳一面」;惜哉!惜哉!

人有約限,太極無窮。

國立高雄師範大學 經學研究所教授兼所長 蔡根祥 序於社松書室

民國111年元月20日

義守大學工業管理學系系主任林煥章副教授序

知道武誠師兄也有十年以上了吧,應該是在我擔任高雄市薪傳鄭子太極拳協會總幹事的時候,在一個演講活動上注意到一位穿著體面,筆挺正身,專心聽講,坐在前排的紳士。武誠師兄跟從王錦士老師學習鄭子太極拳極其用心,在短時間內獲得極大的進步,日後更擔任高雄市薪傳鄭子太極拳協會理事長及拳界許多社團組織的重要職務,在推廣鄭子太極拳方面貢獻卓著。

武誠師兄是一位成功的企業家、藝術家與收藏家。雖然經營著許多公司,需耗費極大心血,但是對於鄭子太極拳藝的追求,真是孜孜不倦有著過人的決心與毅力。武誠師兄在太極拳的大道上,初期秉持著輕鬆參賽勝負自在的態度,參加許多太極拳錦標賽,藉以檢驗拳藝進展;稍後則以教練、裁判身份提攜後進;現在更整理自身學習心得,溯源宗師步履,請益師門前輩,復仔細揣摩師門前輩的影像紀錄與文字著作,發揮藝術家與收藏家挖掘、比較、創新,追求完美的精神,稍早已出版「鄭子太極拳傳真」一書,現在更藉著深入剖析「鄭子太極拳自修新法」的版次異同,探索動作要領與精蘊,推出其太極拳的第二本著作。觀察本書內容之詳盡,可謂抽絲剝繭、深入探微,非有洪荒之力、至誠之心,難以致之。

太極拳的哲學或思想是匯集前人的觀察與智慧結晶所得,然而如何觀察,智慧又何所出?卻如見山是山、見山不是山、見山還是山一般,究竟如何,還是得靠自己!看到流水就下,有人說「上善若水」;看到日月運行,有人說「天行健,君子以自強不息」;那麼看到太極拳,又會得到甚麼?抑或是看到了甚麼,才得到了太極拳呢?那麼,是不是所有表象,都蘊含著深廣的未知或關聯?有沒有各種形式的珍寶?又怎麼被發現?人生就是走在一條不斷探索的路上,登高必自卑,行遠必自邇,待得行遠登高,見識自然不同。太極拳幾於道,很多路可能引人進入死胡同,但是趨道之路也不會只此一條,當悟道時可能豁然開朗,原來道無所不在。書中自有黃金屋、顏如玉,也可以說書中自有關鍵之鑰。怎麼樣在太極拳書中,打開通往太極拳道之門,默識揣摩可得其鑰!武誠師兄的這本書,展示了其揣摩的功夫。

本書是武誠師兄虔誠學習太極拳,在出入賽場,交遊明師,請益師門前輩,比較太極拳大師行拳影像,精進鄭子太極拳功架,並印證於鄭宗師的《鄭子太極拳自修新法》得到啟發而做。鄭宗師的「鄭子太極拳自修新法」是鄭門弟子門生修煉的必備聖經,也是國內鄭子太極拳套路競賽的評分重要依據。由於自修新法自第一版出版後經過多次再版,目前為第三版,每次均有些許修訂,而第三版與前版次則有較大修改。武誠師兄發揮鑽研精神,逐字、逐句、逐圖的詳細比較不同版次間的差異,探討其理,有評論、有補充、有創新見解,經整理編輯竟成一本數百頁的論著,實在令人佩服其用心之誠,堅持之意呀!

本書圖文並茂,比較論述亦鞭辟入裡,對於要透過《鄭子太極拳自修新法》入門或精研拳藝之同好,本書是最佳的補充讀物。透過比較,加深了解,對學習鄭子太極拳必有相當助益,推薦大家可將本書作為學習的工具書,當有疑義時可翻閱。一本書之於作者是過去的階段性終點;之於讀者卻是未來的起點,是否有貢獻或收穫,作者與讀者都要各自用心。一本書即是一位老師,師父領進門修行看個人,學拳是有趣的歷程,但是也常常可能是枯燥的考驗,當想怠惰或困惑或難以為繼時,有此一書在案頭,亦可以藉著作者治學的用心為標竿,見賢思齊,鼓勵自己不要輕易放棄,在正確的路上,堅持到底就會走向成功。

林煥章 壬寅年端月

王春雷先生序

與武誠先生相遇記

與洪先生武誠之初遇,是在FB網頁上看到先生在徵求鄭曼青宗師「鄭子太極拳自修新法」之不同版本時,余恰好手上有恩師謝公少鵬所贈之1967年版而開始結緣的。後因先生不嫌,與余共究各自對太極拳之諸般心得與感想,為余之一大樂事。

武誠先生師承王師錦士與胡師明芳二位明師,有大才又能用功用心。先生不獨於傳統的鄭子太極拳劍功下大功夫,且大力推廣以鄭子太極拳理而編之刀架、長架、反架等功架,給與後學者可以因興趣的多種選擇。此舉為傳播師門功藝更添色彩,是因時人之需,更是應曼青宗師「善與人同」之理念,兼能使宗師之道更廣,實為幸事。

觀武誠先生之盤架,直令人不止有賞心悅目之感,更讓人驚嘆其功力之深。先生有言道,不求聞名,只望師門絕學能續。先生也為此信念,勞心且勞力,非常人所能及。

武誠先生續《鄭子太極拳傳真》而著新書,余有幸獲允先閱。新書內容貫徹了先生之求真精神。新書之中,先生為「鄭子太極拳自修新法」的不同版本的不同處與《鄭子太極拳十三篇》的參照,細列明述,為有志於鄭子太極拳之研究者留下指明之路。勞在此時,功在後世。

武誠先生之文武之學皆優。若非武之優,焉能盡知文中是非,若非文之優,豈能詳述武中對錯。先生以其深厚的文武之學,盡顯於其著作之中,望讀者能珍之惜之。

先生不以余不文。故以此序,記此奇緣。

王春雷 壬寅春於吉隆坡

蔡文仁醫師序

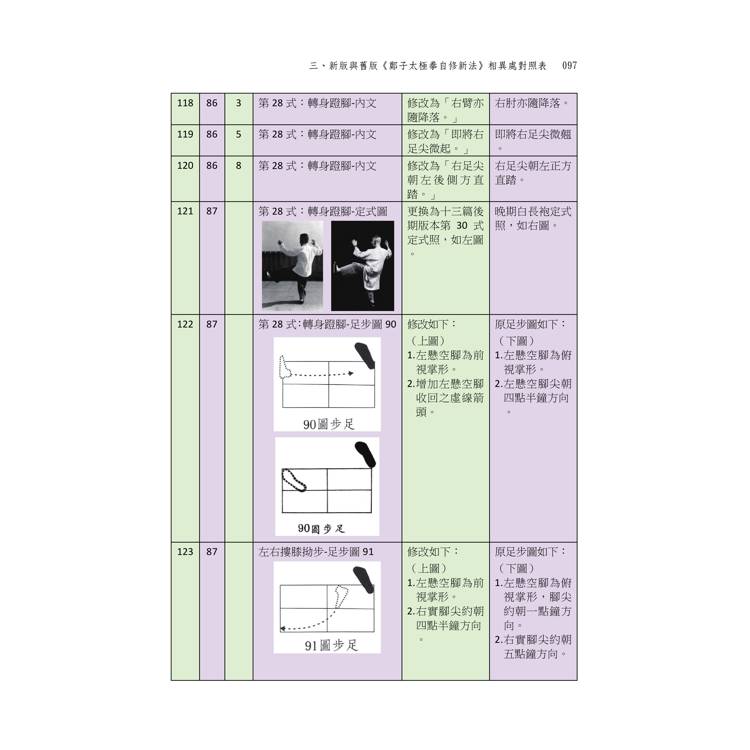

與武誠師兄學習拳藝記

本人自2011年從台東回高雄任職,即與武誠師兄一起跟隨王錦士老師學習鄭子太極拳和相關拳藝,即使王老師於2015年12月往生,至今仍然與武誠師兄一起學拳練拳,其間未曾中斷。武誠師兄繼第一本著作《鄭子太極拳傳真》之後,又完成第二本著作《鄭子太極拳自修新法新版與舊版差異論述》,前些日子武誠師兄傳來訊息:「我們一起學拳11年未曾中斷,文仁兄是跟我一起練拳最久的師兄弟,應該為我的新書作序,記錄我們一起學拳的所見所聞。」因而有幸為武誠師兄新書寫序。

武誠師兄人如其名,對於太極拳「武」術,始終真「誠」如一。師兄天資聰穎,觀察敏銳且悟力極高,我們一起在高雄文化中心至善廳前與王錦士老師學拳,師兄總是學的快速且深入。武誠師兄抱一不二專研鄭子太極拳相關拳藝,包括:鄭子太極拳架右、左式(正、反架)、108式太極拳、54式鄭子太極劍、33式太極刀、槍、棍、太極散手、推手等,可謂集王錦士老師拳藝之大成,王老師去世後並跟隨鄭子太極拳第三代傳人胡明芳老師學習推手與其應用。武誠師兄不但鄭子太極拳拳藝過人,待人處事更是值得學習,王錦士老師在世時,推薦武誠師兄擔任高雄市薪傳鄭子太極拳協會理事長、財團法人鄭子太極拳發展基金會董事、中華國際薪傳鄭子太極拳總會理事等職務,亦擔任過高雄市體育總會太極拳委員會副主任委員一職,但武誠師兄並不經營太極拳界的名利,即使受到委屈和誤解也保持默擯,所以在上述職務陸續卸任後,僅以網路方式默默的推展鄭子太極拳拳藝。

武誠師兄是位具有商道精神的企業家,是中華藝術文化的愛好者,也是鄭子太極拳藝的研究專家。以其企業經營管理專長,創新太極拳的研究思考方法,致力於太極拳的優化與系統化。武誠師兄有系統的整理太極拳前輩所留下的寶貴影片和史料,客觀的比較心法要領和太極拳書籍不同年代的異同演化,在臉書「至善太極拳練功房」和「至善太極拳論壇」等,不藏私地分享習拳和研究的心得。

此書為繼武誠師兄所著《鄭子太極拳傳真》後的第二本書,結合並比較《鄭子太極拳自修心法》歷年版本及《鄭子太極拳十三篇》等經典之作,解讀艱澀難懂的文言文,配合史料考證與論述,反覆實際的體悟應證,以考證和論述為基礎,拆分拳架、創新足步圖畫法,並有體用之解說,以及多部影片示範。此書圖文豐富,比較分析之論述亦簡明清晰,對於要深研《鄭子太極拳自修新法》或拳藝的學拳者而言,此書是極好的參考和補充讀物,可以比較、分析和論述的方式,而提昇對鄭子太極拳真道的領悟,對學拳者必然有相當助益。

武誠師兄更難能可貴的是,將經年累月由海內外所收集到的鄭宗師拳架、劍架的照片,經費時修復與精心編排,製成鄭曼青宗師鄭子太極拳與鄭子太極劍的運行順序圖,以饗諸多海內外鄭子太極拳同好,武誠師兄傳承自鄭曼青宗師、第二代傳人鞠鴻賓大師和第三代傳人王錦士老師與胡明芳老師一脈,此書誠可謂繼往開來之作。

蔡文仁 2022年春

經歷:高雄市健仁醫院腎臟科主任

馬偕紀念醫院腎臟科資深主治醫師

認識武誠兄是在106年台科大校友會之時,當時我榮獲台科大校級傑出校友之榮譽,全體校友歡宴結束後,於校門口遇見武誠兄,攀談之下才知我們不但是台科大校友,也曾前後期於台塑企業總管理處總經理室服務,並了解他曾榮獲太極拳比賽多項冠軍。當時我正初學太極拳,相互留下line聯繫,可惜兩人一在高雄一在台北,難以隨時切磋請益。

109年特地至他所創立的公司造訪參觀,非常感佩他專設太極拳練功房及收藏鄭曼青宗師墨寶文物,了解他學習太極拳的決心與毅力,太極拳也讓他罹癌之後能奇蹟康復。當時我已練太極拳三年多,雖不太認真學習,卻初領悟到氣貫百會穴之妙處,向其請益以求精進。當時他提及計畫將學習心得出書,意在感謝王錦士老師傳授之恩惠及提供初學者能快速入門。我聽了非常鼓勵,並立即向他預購數本。因為海內外修習太極拳人數眾多,其太極拳之學習經歷和心得可供大眾分享,況且著作是名山事業,足以流傳後世。不久他即寄來《鄭子太極拳傳真》之著作,閱者多大為激賞,認為對推廣鄭子太極拳非常有助益,初學者也較易了解如何自修心法。但有極少數拳友認為太極拳博大精深,修習數十年者多未出書,此為不傳之秘,所以未置可否。我卻認為中國傳統武術漸漸式微,皆因「不傳之秘」觀念所害,若能像西方學術界鼓勵大家發表論文著作,切磋修正,不留一手,必能發揚光大。因此亦加肯定武誠兄推廣鄭子太極拳的誠心與勇氣。

武誠兄再接再勵,第二本著作《鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述》,將各版《鄭子太極拳自修新法》作出逐字、逐句、逐圖之比較,鑽研功力甚深,以他多年參賽、拜訪明師、切磋功法及擔任評審之經驗累積,以及深厚的武學功力乃為最適合作此一論述者。比數十年獨自練習,自珍自得卻未精研各派異同之人,更能發揮鄭宗師推己及人的博愛胸襟,及增進社會大眾對鄭子太極拳的認識,也讓學習鄭子太極拳者有淺顯易懂之補充教材,更能領略前輩宗師修習之精妙體悟,本著作之功效大矣!謹為之序。

謝龍發 2022年春節

經歷:財團法人商業發展研究院院長

明志工專校長

大葉大學副校長

龍邦建設股份有限公司總經理

第一銀行董事

正修科技大學董事長李偉山教授序

東方太極哲學源自於宇宙間的渾然大化,是無形卻又無所不在的生命力。中國傳統的太極拳在不同時期,以及不同習拳者的體驗中,拳架表現有功法和招式上的差異,武誠先生在《鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述》一書中,對於《鄭子太極拳自修新法》新版和舊版的差異有諸多的比較分析和論述,對研究鄭子太極拳而言,提供諸多珍貴的資料和獨特的看法。同時也在步法差異上提出論述和主張,使學拳者容易理解鄭子太極拳在學習過程中,不同階段有不同的打法和其運用,漸進式的體會鄭子太極拳的內在精髓與外在優雅。此書同時也釐清鄭子太極拳部份模擬兩可或模糊不明之處,而使學拳者在學習過程中,更能正確的掌握習拳方法和建立習拳的信心。

本書對於足步圖中,有間距不足、方位不明、前後不相連等皆有提出論述。書中亦提供諸多的圖繪及照片,並以簡潔的文字說明拳架運行之間的差異性,讓學拳者更容易釐清並修正一些易犯的錯誤,而在運行「鄭子太極拳」時更為順暢。因為簡明且分析清楚,所以有助於現代忙碌生活之人,可更容易學習正確的拳法與功法,以及體驗太極拳中的「柔中帶勁」、「動中有靜」的內家功夫精髓。

書中也有論述拳架的攻防運用,使讀者更能了解太極拳不僅具有健體之效,亦具防身功能。在武術上有外家拳法和內家拳法之分,攻防上兩者之間也有所差異,各具不同的巧妙功法。而太極拳的防身功能在於四兩破千斤的巧力與順勢而為,太極拳攻防上如能合於力學與結合拳架功力,則攻防表現就更能彰顯太極拳法的奧妙。

由於《鄭子太極拳自修新法》自第一版出版後,經過二次的再版和第三版,二次的再版僅有些許修訂,而第三版與前版次相較則有甚多的修改。武誠先生在書中詳細的比較分析不同版次之間的差異,並探討其理,有傳承、有分析、有補充、有論述並提出創新見解。對於精研鄭子太極拳的學拳者而言,本書是相當好的參考和補充書籍。透過比較和分析而加深了解鄭子太極拳的內涵,對學習鄭子太極拳有相當大的助益。

武誠先生並在書中後段,將鄭曼青宗師三組晚期「鄭子太極拳」的拳架照片,經過修復後編排出「鄭曼青宗師鄭子太極拳運行順序圖」,其用心之處可見一斑。使讀者更能依鄭曼青宗師的拳架照學習鄭子太極拳,而更能接近鄭宗師拳架的動作規格與功法。

附錄中有鄭曼青宗師「54式鄭子太極劍」運行順序圖,雖然劍架順序圖中尚缺少數幾式,但以相近的劍式輔以文字說明大致完整。劍架照是由鄭宗師第一代弟子羅邦楨先生所拍攝,鄭宗師的劍勢優雅俊逸,更顯文人劍的氣息,使讀者感受到鄭子太極劍的勁與美。在附錄中武誠先生亦附上其師王錦士老師和胡明芳老師的小傳,以示感念和感恩之心。

李偉山 2022年2月

國立高雄師範大學經學研究所所長蔡根祥教授序

「太極」一詞,對於如我般以研究傳統經典文化的人而言,涵義是多元的。「太極」這個名詞,本來就出於經典。《易經·繫辭上》說:「《易》有太極,是生兩儀。兩儀生四象,四象生八卦。」《莊子·大宗師》也有提及「太極」與「六極」相對。正因為《易傳》「太極」之說,於是「太極」沿《易經》的不斷發展、提升、擴張、凝煉,成為「道源」的代名詞。太極拳取名「太極」,就是取其拳理根本於「自然之道」、「無適、無莫」之理的涵義。

「太極」之義與儒家、道家都有關係,《易經》本來就不是儒家的專利,也是道家思想的根源。老子的思維與《易經》就有密不可分的關係。老子說「道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和」,其實就是《易》理。在魏晉的「玄學」時代,《易經》、《老子》、《莊子》號稱「三玄」。所以,「太極」之道源涵義也貫通於《老子》、《莊子》書中。1925年前輩陳微明先生撰寫了〈太極合老說〉的論文,引用了十二條《老子》論述來解釋太極拳原理,是正確的切入觀點。

時至今日,「太極」此一觀念詞語又有新的發展。1973年湖南長沙馬王堆漢墓出土大量帛書,其中有著名的帛書《老子》甲、乙本以及帛書《周易·繫辭》,而此本《周易·繫辭》中與傳世本《繫辭》有差異,就是傳世本的「《易》有太極」一句,帛書本作「易有大恆」,於是引起學術界、武術界很大的震撼:「太極」難道消失了嗎?抑或「太極」是誤會而成的呢?當然,這個問題還有得討論,因為「極」與「恆」的古文字形相當相似,「極」的古文字作「 (前4.46.3、合20407)」「 (〈班簋〉西周早期,集成4341)」,「恆」作「 (粹78A、合14766)」「 (〈亙鼎〉西周中期,集成2380)」。「極」是指「最高位點」,「恆」是指「最長時間」,《詩經·小雅·天保》「如月之恆,如日之升」,即是明證。「時、空」都是人類生活的維度(dimension),就「太極拳」原理而言,只要是在我們人類活動的時、空之中,能以「自然之道」,符合「無適」「無莫」之理的肢體運作,來保護自己,抗擊外力,化解危機,就是「太極拳」的終極奧義,不管稱之為「太極」抑或「太恆」,都不影響其根本的「道」。

就本人來說,跟「太極」之間,還比他人多了一層經驗,就是以對「太極拳」的認知與理解,讓我作出學術辨偽的成果。話說清代有一本有名的傳記小說,就是沈復(字三白)撰寫的《浮生六記》;我們在國中的國文課本中,也節選了其中第二記〈閒情記趣〉的前三節來當課文,題名「兒時記趣」。這本《浮生六記》原本是有六記的,但是在清朝末年被人從「冷攤」(跳蚤市場)發現時,就止餘前四記--〈閨房記樂〉、〈閒情記趣〉、〈坎坷記愁〉、〈浪遊記快〉,而後兩記--〈中山記歷〉、〈養生記道〉已經殘缺不存,剩下標題罷了。就在民國23年忽然有人發現了六記俱全的《浮生六記》,並且出版成書。之後,不少學者對這「足本《浮生六記》」有所討論,甚至懷疑其後兩記是「偽作」。到了2006年,這個問題還在爭論未定。而我則從其中第六記〈養生記逍〉裡一段談論「太極拳」的論述,考辨出明確的偽造證據。因為就我看,〈養生記逍〉中的那段「太極拳」論述,分明是一位練家子太極高手才能領悟道說的理念,而傳統練武者通常大多不通文墨,難以執筆論述。又太極拳的廣泛流布傳習,應該是在清朝光緒之後;沈三白大概卒於道光年間,是不可能接觸與練習太極拳的,而且在前四記之中也沒有提及他自己有習武的經驗,他只有曾經習幕、經商、代筆、書畫刻印而已。綜合諸般推理,我在能執筆撰文的武術高手所撰寫的著作裡,不太難地就發現〈養生記逍〉中那段「太極拳」論述的來源,就在當年的武俠小說名家,筆名「平江不肖生」向愷然的文章〈向愷然先生練太極拳之經驗〉文篇中(此文收入吳志清編寫《太極正宗》一書裡),而這篇文章大概是撰寫在民國二十年前後。所以,《浮生六記》第六記既然抄錄這篇文章,自然是在民國二十年之後才偽作的,絕對不是沈三白的原作。我也學習洪武誠師兄的方法,用圖表對照的方式來呈現如下:

〈養生記逍〉太極拳論述文 〈向愷然:練太極拳之經驗〉

1 太極拳非他種拳術可及; 太極拳非他種拳術所能及。

2 太極二字已完全包括此種拳術之意 太極二字,完全包括了這種拳術的意義。太

義。太極乃一圓圈,太極拳即由無 極就是一個圓圈,太極拳也就是由無數的圓

數圓圈聯貫而成之一種拳術。無論 圈聯貫而成的一種拳法;無論一舉手,一投

一舉手、一投足,皆不能離此圓圈 足,皆不能離這個圓圈,離了這個圓圈,就

。離此圓圈,便違太極拳之原理。 違背了太極的原理。

3 四肢百骸,不動則已,動則皆不能 四肢百骸,不動則已,動則皆離此圓圈。

離此圓圈,

4 處處成圓,隨虛隨實。 處處成圓,處處隨虛隨實;

5 練習以前,先須存神納氣, 練習時能注意到存神納氣;

6 (練習以前)靜坐數刻;並非道家 練習架式以前,以若干分鐘練習靜坐,此

之守竅也。祇須屏絕思慮,務使萬 練習架式以前,以若干分鐘練習靜坐,屏

緣俱靜, 寂思慮,務使萬緣都淨,

7 以緩慢為原則,以毫不使力為要義 以緩慢為原則,以毫不使力為要義;而一

。自首至尾,聯綿不斷。 趟架式,自首至尾,連綿不斷,

8 相傳為遼陽張通,於洪武初奉召 相傳為遼陽張通,於洪武初年奉召入都,

入都,路阻武當,夜夢異人,授 路阻武當,夜夢玄武大帝授予拳法,

以此種拳術。

9 余近年從事練習,果覺身體較健 近年練習之,

,寒暑不侵。用以衛生,

10 誠有益而無損者也。 有益無損,

我在這裡談以「太極拳」來辨偽,是因為覺得洪師兄書中的研究精神與此十分相似。辨偽是為了「識真假」,存真是為了「明是非」。洪師兄已經有著作《鄭子太極拳傳真》,現在要對《鄭子太極拳自修新法》再來一次「存真」以「傳真」,比較不同版本的圖文,分析箇中的差異,希望能「存鄭宗師的真」。

我修習的太極拳械,是由臺灣師範大學體育系教授鄧時海師承長所傳的「楊家老架太極武藝」,號稱「老架」,即是原樣,是傳真,也是堅持。跟鄭曼青宗師的武藝脈絡同出一源,看洪師兄演練的108式套拳就明確無疑了。我也學習過鄭子37式太極拳、劍、刀,鄭子太極拳與楊家老架之間的異同,我也曾作過一些概略性的比較,當然心中也有些比較之後的想法與概念。而洪師兄這本書中的版本比較,就是類似的鑽研,鉤沉探賾,抉剔耙梳,需要更深厚的體認工夫,更精密的研究方法,方能得出如此成果。

「太極拳」是必須通過身體力行來實踐的,「太極拳」的拳理具有客觀性、理論性、普遍性,然而每位修練太極拳的武者都必然依循自己的先天、後天的生理、心理條件來切入與篤行,才能有所獲益。太極拳之所以有陳、楊、吳、孫、武等分支,又有高、中、低、大、小架等的差異,其理即在此。也正因為這樣,所以除了研究拳理之外,建立「典範」就益形重要。人都是活在連續性時空之中,在每一階段時空的呈現都各有客觀條件的制約與配合,「典範」就是在同一時空中呈現最佳模式,足以供後世參考學習。看過洪師兄的書,知道洪師兄也很能理解體會這一點,因此,書中頗為強調鄭宗師拳架圖片的一致性與完整性,中年圖片與晚年的不可參差雜用。我的閱讀體會,就是洪師兄希望透過這本書,能「有機性」的、「連續時空性」的呈現鄭宗師的太極拳「典範」。

跟洪師兄認識是因太極拳與書法的因緣。洪武誠師兄修練太極拳,追隨的都是名師高道,故此有極佳的學習典範與門徑:胡明芳大師不單是武術家,也是書法家,我無緣親接胡大師,倒是從書法中領略其武藝精神。王錦士老師倒是有緣見過面,也聊過幾句話,因為在高雄文化中心探班時,正巧遇到王老師,王老師也鼓勵我繼續研探太極,一齊切磋;可惜的是就此一面之後,王老師不久就仙逝了,真的是「緣慳一面」;惜哉!惜哉!

人有約限,太極無窮。

國立高雄師範大學 經學研究所教授兼所長 蔡根祥 序於社松書室

民國111年元月20日

義守大學工業管理學系系主任林煥章副教授序

知道武誠師兄也有十年以上了吧,應該是在我擔任高雄市薪傳鄭子太極拳協會總幹事的時候,在一個演講活動上注意到一位穿著體面,筆挺正身,專心聽講,坐在前排的紳士。武誠師兄跟從王錦士老師學習鄭子太極拳極其用心,在短時間內獲得極大的進步,日後更擔任高雄市薪傳鄭子太極拳協會理事長及拳界許多社團組織的重要職務,在推廣鄭子太極拳方面貢獻卓著。

武誠師兄是一位成功的企業家、藝術家與收藏家。雖然經營著許多公司,需耗費極大心血,但是對於鄭子太極拳藝的追求,真是孜孜不倦有著過人的決心與毅力。武誠師兄在太極拳的大道上,初期秉持著輕鬆參賽勝負自在的態度,參加許多太極拳錦標賽,藉以檢驗拳藝進展;稍後則以教練、裁判身份提攜後進;現在更整理自身學習心得,溯源宗師步履,請益師門前輩,復仔細揣摩師門前輩的影像紀錄與文字著作,發揮藝術家與收藏家挖掘、比較、創新,追求完美的精神,稍早已出版「鄭子太極拳傳真」一書,現在更藉著深入剖析「鄭子太極拳自修新法」的版次異同,探索動作要領與精蘊,推出其太極拳的第二本著作。觀察本書內容之詳盡,可謂抽絲剝繭、深入探微,非有洪荒之力、至誠之心,難以致之。

太極拳的哲學或思想是匯集前人的觀察與智慧結晶所得,然而如何觀察,智慧又何所出?卻如見山是山、見山不是山、見山還是山一般,究竟如何,還是得靠自己!看到流水就下,有人說「上善若水」;看到日月運行,有人說「天行健,君子以自強不息」;那麼看到太極拳,又會得到甚麼?抑或是看到了甚麼,才得到了太極拳呢?那麼,是不是所有表象,都蘊含著深廣的未知或關聯?有沒有各種形式的珍寶?又怎麼被發現?人生就是走在一條不斷探索的路上,登高必自卑,行遠必自邇,待得行遠登高,見識自然不同。太極拳幾於道,很多路可能引人進入死胡同,但是趨道之路也不會只此一條,當悟道時可能豁然開朗,原來道無所不在。書中自有黃金屋、顏如玉,也可以說書中自有關鍵之鑰。怎麼樣在太極拳書中,打開通往太極拳道之門,默識揣摩可得其鑰!武誠師兄的這本書,展示了其揣摩的功夫。

本書是武誠師兄虔誠學習太極拳,在出入賽場,交遊明師,請益師門前輩,比較太極拳大師行拳影像,精進鄭子太極拳功架,並印證於鄭宗師的《鄭子太極拳自修新法》得到啟發而做。鄭宗師的「鄭子太極拳自修新法」是鄭門弟子門生修煉的必備聖經,也是國內鄭子太極拳套路競賽的評分重要依據。由於自修新法自第一版出版後經過多次再版,目前為第三版,每次均有些許修訂,而第三版與前版次則有較大修改。武誠師兄發揮鑽研精神,逐字、逐句、逐圖的詳細比較不同版次間的差異,探討其理,有評論、有補充、有創新見解,經整理編輯竟成一本數百頁的論著,實在令人佩服其用心之誠,堅持之意呀!

本書圖文並茂,比較論述亦鞭辟入裡,對於要透過《鄭子太極拳自修新法》入門或精研拳藝之同好,本書是最佳的補充讀物。透過比較,加深了解,對學習鄭子太極拳必有相當助益,推薦大家可將本書作為學習的工具書,當有疑義時可翻閱。一本書之於作者是過去的階段性終點;之於讀者卻是未來的起點,是否有貢獻或收穫,作者與讀者都要各自用心。一本書即是一位老師,師父領進門修行看個人,學拳是有趣的歷程,但是也常常可能是枯燥的考驗,當想怠惰或困惑或難以為繼時,有此一書在案頭,亦可以藉著作者治學的用心為標竿,見賢思齊,鼓勵自己不要輕易放棄,在正確的路上,堅持到底就會走向成功。

林煥章 壬寅年端月

王春雷先生序

與武誠先生相遇記

與洪先生武誠之初遇,是在FB網頁上看到先生在徵求鄭曼青宗師「鄭子太極拳自修新法」之不同版本時,余恰好手上有恩師謝公少鵬所贈之1967年版而開始結緣的。後因先生不嫌,與余共究各自對太極拳之諸般心得與感想,為余之一大樂事。

武誠先生師承王師錦士與胡師明芳二位明師,有大才又能用功用心。先生不獨於傳統的鄭子太極拳劍功下大功夫,且大力推廣以鄭子太極拳理而編之刀架、長架、反架等功架,給與後學者可以因興趣的多種選擇。此舉為傳播師門功藝更添色彩,是因時人之需,更是應曼青宗師「善與人同」之理念,兼能使宗師之道更廣,實為幸事。

觀武誠先生之盤架,直令人不止有賞心悅目之感,更讓人驚嘆其功力之深。先生有言道,不求聞名,只望師門絕學能續。先生也為此信念,勞心且勞力,非常人所能及。

武誠先生續《鄭子太極拳傳真》而著新書,余有幸獲允先閱。新書內容貫徹了先生之求真精神。新書之中,先生為「鄭子太極拳自修新法」的不同版本的不同處與《鄭子太極拳十三篇》的參照,細列明述,為有志於鄭子太極拳之研究者留下指明之路。勞在此時,功在後世。

武誠先生之文武之學皆優。若非武之優,焉能盡知文中是非,若非文之優,豈能詳述武中對錯。先生以其深厚的文武之學,盡顯於其著作之中,望讀者能珍之惜之。

先生不以余不文。故以此序,記此奇緣。

王春雷 壬寅春於吉隆坡

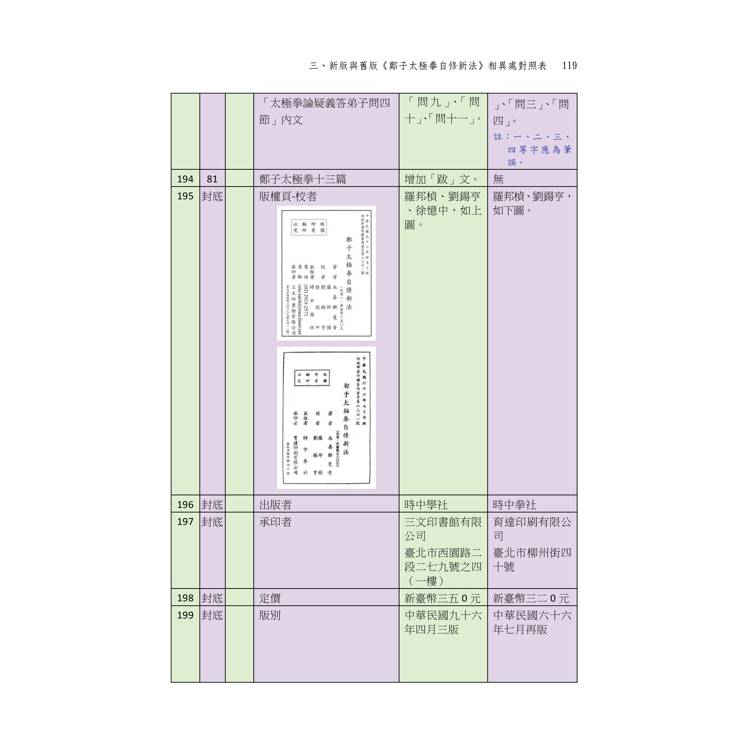

蔡文仁醫師序

與武誠師兄學習拳藝記

本人自2011年從台東回高雄任職,即與武誠師兄一起跟隨王錦士老師學習鄭子太極拳和相關拳藝,即使王老師於2015年12月往生,至今仍然與武誠師兄一起學拳練拳,其間未曾中斷。武誠師兄繼第一本著作《鄭子太極拳傳真》之後,又完成第二本著作《鄭子太極拳自修新法新版與舊版差異論述》,前些日子武誠師兄傳來訊息:「我們一起學拳11年未曾中斷,文仁兄是跟我一起練拳最久的師兄弟,應該為我的新書作序,記錄我們一起學拳的所見所聞。」因而有幸為武誠師兄新書寫序。

武誠師兄人如其名,對於太極拳「武」術,始終真「誠」如一。師兄天資聰穎,觀察敏銳且悟力極高,我們一起在高雄文化中心至善廳前與王錦士老師學拳,師兄總是學的快速且深入。武誠師兄抱一不二專研鄭子太極拳相關拳藝,包括:鄭子太極拳架右、左式(正、反架)、108式太極拳、54式鄭子太極劍、33式太極刀、槍、棍、太極散手、推手等,可謂集王錦士老師拳藝之大成,王老師去世後並跟隨鄭子太極拳第三代傳人胡明芳老師學習推手與其應用。武誠師兄不但鄭子太極拳拳藝過人,待人處事更是值得學習,王錦士老師在世時,推薦武誠師兄擔任高雄市薪傳鄭子太極拳協會理事長、財團法人鄭子太極拳發展基金會董事、中華國際薪傳鄭子太極拳總會理事等職務,亦擔任過高雄市體育總會太極拳委員會副主任委員一職,但武誠師兄並不經營太極拳界的名利,即使受到委屈和誤解也保持默擯,所以在上述職務陸續卸任後,僅以網路方式默默的推展鄭子太極拳拳藝。

武誠師兄是位具有商道精神的企業家,是中華藝術文化的愛好者,也是鄭子太極拳藝的研究專家。以其企業經營管理專長,創新太極拳的研究思考方法,致力於太極拳的優化與系統化。武誠師兄有系統的整理太極拳前輩所留下的寶貴影片和史料,客觀的比較心法要領和太極拳書籍不同年代的異同演化,在臉書「至善太極拳練功房」和「至善太極拳論壇」等,不藏私地分享習拳和研究的心得。

此書為繼武誠師兄所著《鄭子太極拳傳真》後的第二本書,結合並比較《鄭子太極拳自修心法》歷年版本及《鄭子太極拳十三篇》等經典之作,解讀艱澀難懂的文言文,配合史料考證與論述,反覆實際的體悟應證,以考證和論述為基礎,拆分拳架、創新足步圖畫法,並有體用之解說,以及多部影片示範。此書圖文豐富,比較分析之論述亦簡明清晰,對於要深研《鄭子太極拳自修新法》或拳藝的學拳者而言,此書是極好的參考和補充讀物,可以比較、分析和論述的方式,而提昇對鄭子太極拳真道的領悟,對學拳者必然有相當助益。

武誠師兄更難能可貴的是,將經年累月由海內外所收集到的鄭宗師拳架、劍架的照片,經費時修復與精心編排,製成鄭曼青宗師鄭子太極拳與鄭子太極劍的運行順序圖,以饗諸多海內外鄭子太極拳同好,武誠師兄傳承自鄭曼青宗師、第二代傳人鞠鴻賓大師和第三代傳人王錦士老師與胡明芳老師一脈,此書誠可謂繼往開來之作。

蔡文仁 2022年春

經歷:高雄市健仁醫院腎臟科主任

馬偕紀念醫院腎臟科資深主治醫師

目錄

作者學經歷簡介

封面故事

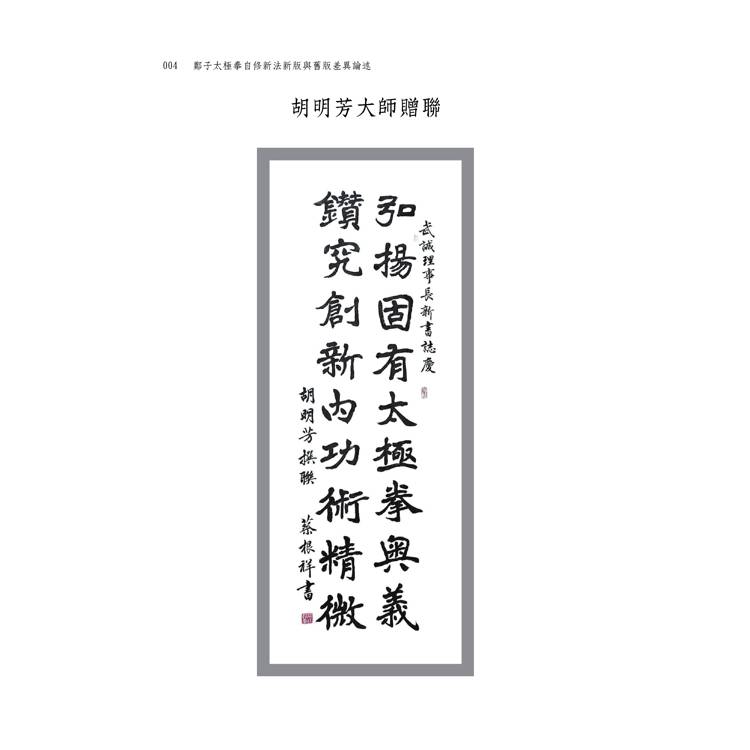

胡明芳大師贈聯

謝龍發教授序

李偉山教授序

蔡根祥教授序

林煥章副教授序

王春雷先生序

蔡文仁醫師序

目錄

一、《鄭子太極拳自修新法》的由來

(一) 簡易太極拳與三十七式太極拳的由來

1.「簡易太極拳」的由來

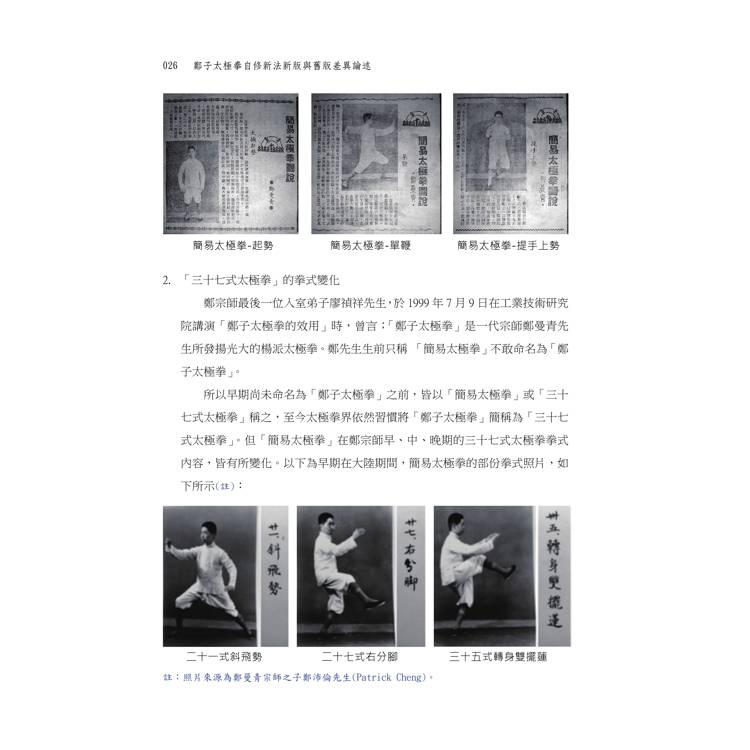

2.「三十七式太極拳」的拳式變化

(二)「鄭子太極拳」名稱的由來

1.由鄭曼青宗師的著作探討

2.「鄭子太極拳」和「三十七式太極拳」之別

(三)《鄭子太極拳自修新法》的出版

二、《鄭子太極拳自修新法》各版之差異

(一) 民國六十三年再版與民國五十六年出版之差異

(二) 民國六十六年再版與民國六十三年再版之差異

(三) 民國九十六年三版與民國六十六年再版之差異

1. 校正與修改之別

2. 足步圖大幅修改

3. 變更不同時期的拳架定式圖

4. 文言文陳述不明

5. 圖文不符和方位不清

6. 足步圖與定式圖、附圖不相合

7. 足步圖前後不相連

三、新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處對照表

四、新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處論述

(一)「步法圖例」八種或七種步法之論述

(二)「雙重則滯」和「五五平分」足步圖之論述

(三)一肩寬一步遠之論述

(四)二次「攬雀尾-左掤」拳式之論述

(五)「攬雀尾-捋」拳式之論述

(六)「攬雀尾-擠」和「攬雀尾-按」拳式之論述

(七)「單鞭」拳式「左顧」和「右盼」之論述

(八)「提手」拳式步法、身法和手法之論述

(九)「靠」拳式之論述

(十)「白鶴亮趐」拳式之論述

(十一)「手揮琵琶」拳式步法、身法、手法、眼法拳式之論述

(十二)「進步搬攔」和「弓步捶」組合拳式之論述

(十三)「如封」和「似閉」組合拳式之論述

(十四)二次「十字手」拳式步法、手法和心法之論述

(十五)「抱虎歸山」和「斜單鞭」拳式方位之論述

(十六)「肘底看捶」拳式足步之論述

(十七)「右左倒攆猴」拳式定式之論述

(十八)「斜飛勢」拳式之論述

(十九)「左雲手」和「右雲手」拳式次數之論述

(二十) 二次「單鞭下勢」拳式之別

(二十一)「右左金雞獨立」拳式手法、步法和身法之論述

(二十二)「右左分腳」拳式手法、步法和身法之論述

(二十三)「轉身蹬腳」拳式之論述

(二十四) 第三次「左摟膝拗步」拳式左手護胯或護膝之論述

(二十五)「進步栽捶」拳式之論述

(二十六)「右摟膝拗步」和「攬雀尾-上步掤」拳式右足上步之論述

(二十七)「玉女穿梭一~四」拳式步法與手法之論述

(二十八)「上步七星」拳式之論述

(二十九)「退步跨虎」拳式之論述

(三十)「轉身擺蓮」拳式之論述

(三十一)「彎弓射虎」拳式之論述

(三十二)「收式合太極」與「歸原」之別

(三十三)「眎本末」膝蓋位置之論述

五、「鄭子太極拳」拳架運行順序

(一) 72式「鄭子太極拳」與「鄭子太極拳」37式運行順序相同

(二) 鄭曼青宗師「鄭子太極拳」運行順序圖

六、72式「鄭子太極拳」步法足跡圖之探討

七、【至善太極拳練功房專輯】影片和網址

(一) 72式鄭子太極拳:2025年3月20日正修廳

(二) 54式鄭子太極劍:2025年3月20日正修廳

(三) 新編108鄭子式太極拳:2025年3月20日正修廳

(四) 72式鄭子太極拳:2020年6月26日京城帝寶

(五) 左架72式鄭子太極拳:2020年6月26日京城帝寶

(六) 新編108鄭子式太極拳:2020年6月26日京城帝寶

(七) 72式鄭子太極拳:2019年9月7日雲品飯店圓型廣場

(八) 鄭子太極拳37式:2018年7月1日至善太極拳練功房

(九) 54式鄭子太極劍:2018年7月4日至善太極拳練功房

(十) 記錄片:2017年6月27日「尋鄭曼青宗師之旅」

後記

附錄一:鄭曼青宗師「54式鄭子太極劍」劍架順序圖

附錄二:王錦士老師小傳

附錄三:胡明芳老師小傳

附錄四:太極拳經論

參考資料

封面故事

胡明芳大師贈聯

謝龍發教授序

李偉山教授序

蔡根祥教授序

林煥章副教授序

王春雷先生序

蔡文仁醫師序

目錄

一、《鄭子太極拳自修新法》的由來

(一) 簡易太極拳與三十七式太極拳的由來

1.「簡易太極拳」的由來

2.「三十七式太極拳」的拳式變化

(二)「鄭子太極拳」名稱的由來

1.由鄭曼青宗師的著作探討

2.「鄭子太極拳」和「三十七式太極拳」之別

(三)《鄭子太極拳自修新法》的出版

二、《鄭子太極拳自修新法》各版之差異

(一) 民國六十三年再版與民國五十六年出版之差異

(二) 民國六十六年再版與民國六十三年再版之差異

(三) 民國九十六年三版與民國六十六年再版之差異

1. 校正與修改之別

2. 足步圖大幅修改

3. 變更不同時期的拳架定式圖

4. 文言文陳述不明

5. 圖文不符和方位不清

6. 足步圖與定式圖、附圖不相合

7. 足步圖前後不相連

三、新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處對照表

四、新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處論述

(一)「步法圖例」八種或七種步法之論述

(二)「雙重則滯」和「五五平分」足步圖之論述

(三)一肩寬一步遠之論述

(四)二次「攬雀尾-左掤」拳式之論述

(五)「攬雀尾-捋」拳式之論述

(六)「攬雀尾-擠」和「攬雀尾-按」拳式之論述

(七)「單鞭」拳式「左顧」和「右盼」之論述

(八)「提手」拳式步法、身法和手法之論述

(九)「靠」拳式之論述

(十)「白鶴亮趐」拳式之論述

(十一)「手揮琵琶」拳式步法、身法、手法、眼法拳式之論述

(十二)「進步搬攔」和「弓步捶」組合拳式之論述

(十三)「如封」和「似閉」組合拳式之論述

(十四)二次「十字手」拳式步法、手法和心法之論述

(十五)「抱虎歸山」和「斜單鞭」拳式方位之論述

(十六)「肘底看捶」拳式足步之論述

(十七)「右左倒攆猴」拳式定式之論述

(十八)「斜飛勢」拳式之論述

(十九)「左雲手」和「右雲手」拳式次數之論述

(二十) 二次「單鞭下勢」拳式之別

(二十一)「右左金雞獨立」拳式手法、步法和身法之論述

(二十二)「右左分腳」拳式手法、步法和身法之論述

(二十三)「轉身蹬腳」拳式之論述

(二十四) 第三次「左摟膝拗步」拳式左手護胯或護膝之論述

(二十五)「進步栽捶」拳式之論述

(二十六)「右摟膝拗步」和「攬雀尾-上步掤」拳式右足上步之論述

(二十七)「玉女穿梭一~四」拳式步法與手法之論述

(二十八)「上步七星」拳式之論述

(二十九)「退步跨虎」拳式之論述

(三十)「轉身擺蓮」拳式之論述

(三十一)「彎弓射虎」拳式之論述

(三十二)「收式合太極」與「歸原」之別

(三十三)「眎本末」膝蓋位置之論述

五、「鄭子太極拳」拳架運行順序

(一) 72式「鄭子太極拳」與「鄭子太極拳」37式運行順序相同

(二) 鄭曼青宗師「鄭子太極拳」運行順序圖

六、72式「鄭子太極拳」步法足跡圖之探討

七、【至善太極拳練功房專輯】影片和網址

(一) 72式鄭子太極拳:2025年3月20日正修廳

(二) 54式鄭子太極劍:2025年3月20日正修廳

(三) 新編108鄭子式太極拳:2025年3月20日正修廳

(四) 72式鄭子太極拳:2020年6月26日京城帝寶

(五) 左架72式鄭子太極拳:2020年6月26日京城帝寶

(六) 新編108鄭子式太極拳:2020年6月26日京城帝寶

(七) 72式鄭子太極拳:2019年9月7日雲品飯店圓型廣場

(八) 鄭子太極拳37式:2018年7月1日至善太極拳練功房

(九) 54式鄭子太極劍:2018年7月4日至善太極拳練功房

(十) 記錄片:2017年6月27日「尋鄭曼青宗師之旅」

後記

附錄一:鄭曼青宗師「54式鄭子太極劍」劍架順序圖

附錄二:王錦士老師小傳

附錄三:胡明芳老師小傳

附錄四:太極拳經論

參考資料

序/導讀

「鄭子太極拳」乃是載道之體,是文人拳、智慧拳!

綜觀鄭曼青宗師在早、中、晚期之拳架,同中亦有所不同,不同中亦有所同。鄭宗師當年授拳傳道,學子遍佈天南地北,文化、習俗和年齡皆有所不同。鄭宗師也因地應人之不同而施教,所以有「立大規而存小異」之傳法,學拳者應在於「學問當明」,無須過於偏執。但綜觀鄭門之內,同門不同脈,同脈不同人,在拳架的細枝末節上,看法屢有相異,於是筆者起心動念,期以「鄭子太極拳自修新法」各版的內容變化,一探鄭子太極拳的真道,以及當明之法。期望以此書「鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述」和筆者2020年10月出版的拙著「鄭子太極拳傳真」為架構,鄭門同道共論出「鄭子太極拳」具共識的拳架動作規格與心法要領,以利「鄭子太極拳」的推廣和拳架之競賽。

筆者拳齡雖淺,但自求放眼宗師,隨之而行,求真守正,抱一不二,希望藉由「鄭子太極拳自修新法」出版的順序和內容,循著歷史的足跡找回原點,探究鄭子太極拳之道。並本著宗師之心,師法宗師之行,立言傳道助人,期望後世學拳者得益。

筆者本著「就事論事」、「不偏不倚」、「追根究底」和「實事求是」的原則編著此書,以謀鄭子太極拳正道,但筆者才疏學淺,編著此書也必有不全之處,敬請前輩先進不吝指正。

此書連結「至善太極拳練功房」專輯的網址,專輯內有多部相關太極拳影片,包括:不同時期所拍攝的鄭子太極拳影片、左架鄭子太極拳、鄭子54式太極劍、108鄭子式太極拳,以及以鄭子太極拳功法為基礎,演練的33式太極刀、散手單練和雙練。另有二部紀錄片「尋鄭曼青宗師之旅」和結合太極拳、古琴、書法、茶藝、香道的「至善雅集」等,藉由「鄭子太極拳」相關之影片,因習拳的多面性而吸引現代社會中不同年齡層之人,進入「鄭子太極拳」之殿堂。

本書附錄有第一代弟子羅邦楨先生所拍攝的鄭曼青宗師劍架照,編製而成的「54式鄭子太極劍劍架順序圖」和筆者二位師承王錦士老師和胡明芳老師的小傳,祈望此書能够傳承和實踐鄭宗師「善與人同,達兼天下」的遺志。

綜觀鄭曼青宗師在早、中、晚期之拳架,同中亦有所不同,不同中亦有所同。鄭宗師當年授拳傳道,學子遍佈天南地北,文化、習俗和年齡皆有所不同。鄭宗師也因地應人之不同而施教,所以有「立大規而存小異」之傳法,學拳者應在於「學問當明」,無須過於偏執。但綜觀鄭門之內,同門不同脈,同脈不同人,在拳架的細枝末節上,看法屢有相異,於是筆者起心動念,期以「鄭子太極拳自修新法」各版的內容變化,一探鄭子太極拳的真道,以及當明之法。期望以此書「鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述」和筆者2020年10月出版的拙著「鄭子太極拳傳真」為架構,鄭門同道共論出「鄭子太極拳」具共識的拳架動作規格與心法要領,以利「鄭子太極拳」的推廣和拳架之競賽。

筆者拳齡雖淺,但自求放眼宗師,隨之而行,求真守正,抱一不二,希望藉由「鄭子太極拳自修新法」出版的順序和內容,循著歷史的足跡找回原點,探究鄭子太極拳之道。並本著宗師之心,師法宗師之行,立言傳道助人,期望後世學拳者得益。

筆者本著「就事論事」、「不偏不倚」、「追根究底」和「實事求是」的原則編著此書,以謀鄭子太極拳正道,但筆者才疏學淺,編著此書也必有不全之處,敬請前輩先進不吝指正。

此書連結「至善太極拳練功房」專輯的網址,專輯內有多部相關太極拳影片,包括:不同時期所拍攝的鄭子太極拳影片、左架鄭子太極拳、鄭子54式太極劍、108鄭子式太極拳,以及以鄭子太極拳功法為基礎,演練的33式太極刀、散手單練和雙練。另有二部紀錄片「尋鄭曼青宗師之旅」和結合太極拳、古琴、書法、茶藝、香道的「至善雅集」等,藉由「鄭子太極拳」相關之影片,因習拳的多面性而吸引現代社會中不同年齡層之人,進入「鄭子太極拳」之殿堂。

本書附錄有第一代弟子羅邦楨先生所拍攝的鄭曼青宗師劍架照,編製而成的「54式鄭子太極劍劍架順序圖」和筆者二位師承王錦士老師和胡明芳老師的小傳,祈望此書能够傳承和實踐鄭宗師「善與人同,達兼天下」的遺志。

試閱

二、《鄭子太極拳自修新法》各版之差異

(一) 民國六十三年再版與民國五十六年出版之差異

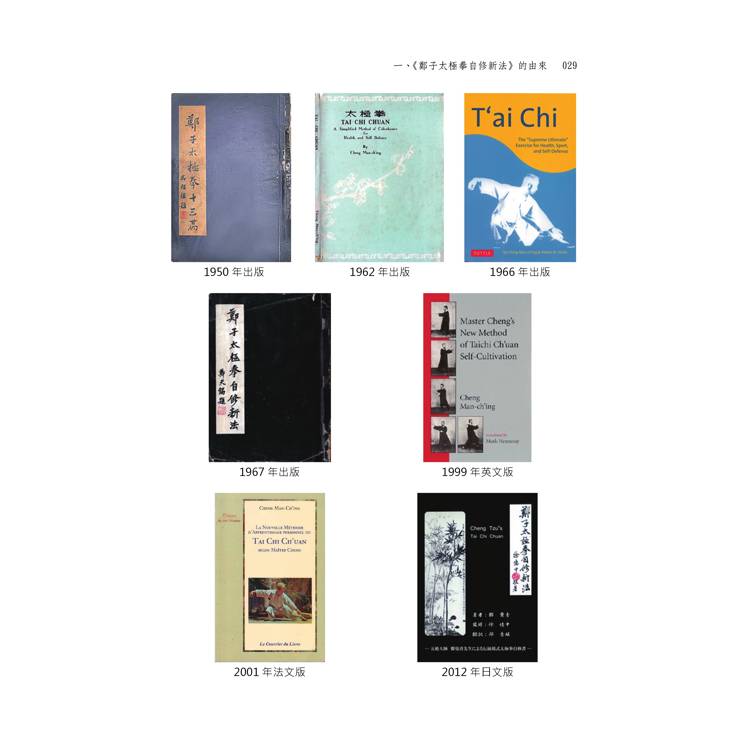

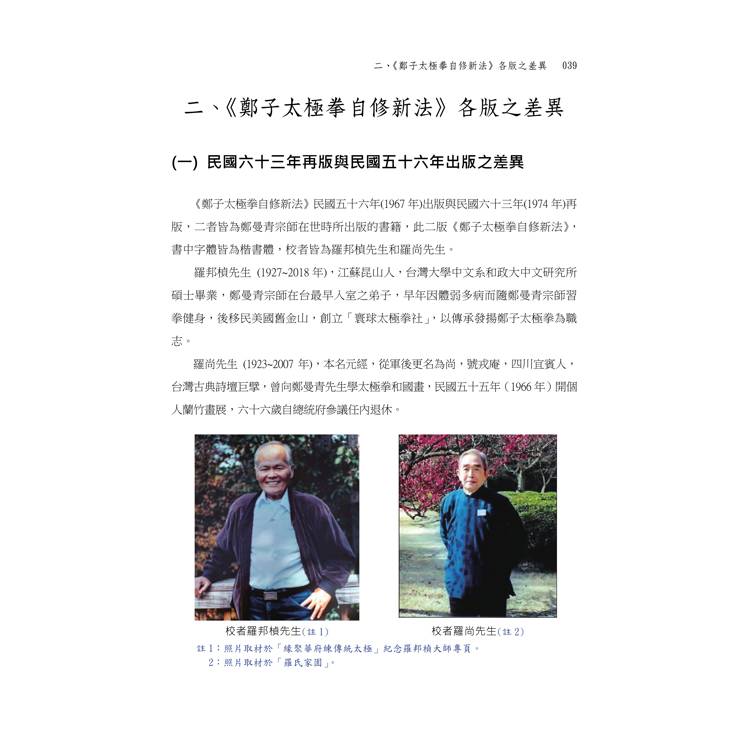

《鄭子太極拳自修新法》民國五十六年(1967年)出版與民國六十三年(1974年)再版,二者皆為鄭曼青宗師在世時所出版的書籍,此二版《鄭子太極拳自修新法》,書中字體皆為楷書體,校者皆為羅邦楨先生和羅尚先生。

羅邦楨先生 (1927~2018年),江蘇昆山人,台灣大學中文系和政大中文研究所碩士畢業,鄭曼青宗師在台最早入室之弟子,早年因體弱多病而隨鄭曼青宗師習拳健身,後移民美國舊金山,創立「寰球太極拳社」,以傳承發揚鄭子太極拳為職志。

羅尚先生 (1923~2007年),本名元經,從軍後更名為尚,號戎庵,四川宜賓人,台灣古典詩壇巨擘,曾向鄭曼青先生學太極拳和國畫,民國五十五年(1966年)開個人蘭竹畫展,六十六歲自總統府參議任內退休。

民國六十三年(1974年)再版與民國五十六年(1967年)出版之《鄭子太極拳自修新法》,筆者逐一比對內容,頁次和行數以1974年再版為主,足步圖方位為朝十二點方向演練拳架,自第33頁至115頁和封底共有17項相異,其差異對照表如下:

(二) 民國六十六年再版與民國六十三年再版之差異

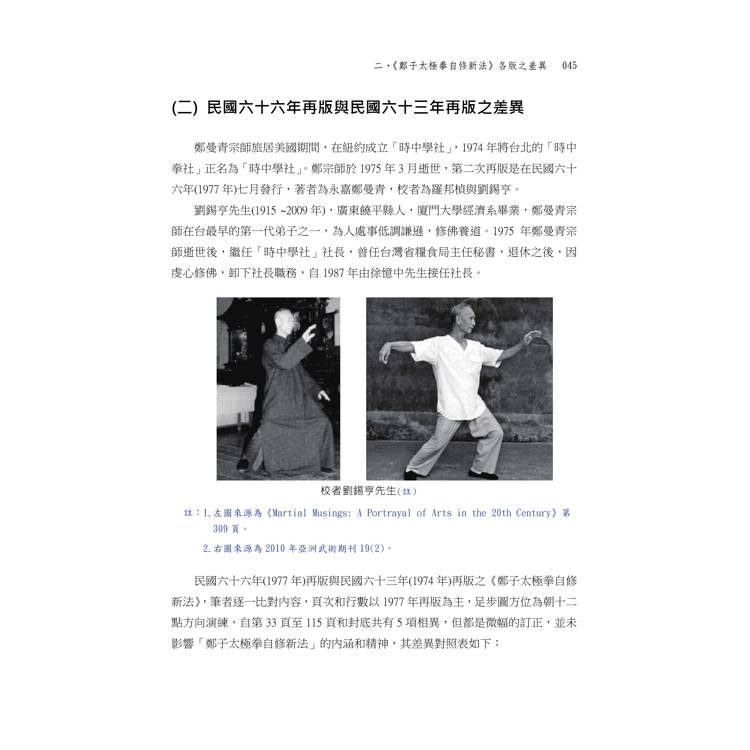

鄭曼青宗師旅居美國期間,在紐約成立「時中學社」,1974年將台北的「時中拳社」正名為「時中學社」。鄭宗師於1975年3月逝世,第二次再版是在民國六十六年(1977年)七月發行,著者為永嘉鄭曼青,校者為羅邦楨與劉錫亨。

劉錫亨先生(1915 ~2009年),廣東饒平縣人,廈門大學經濟系畢業,鄭曼青宗師在台最早的第一代弟子之一,為人處事低調謙遜,修佛養道。1975年鄭曼青宗師逝世後,繼任「時中學社」社長,曾任台灣省糧食局主任秘書,退休之後,因虔心修佛,卸下社長職務,自1987年由徐憶中先生接任社長。

民國六十六年(1977年)再版與民國六十三年(1974年)再版之《鄭子太極拳自修新法》,筆者逐一比對內容,頁次和行數以1977年再版為主,足步圖方位為朝十二點方向演練,自第33頁至115頁和封底共有5項相異,但都是微幅的訂正,並未影響「鄭子太極拳自修新法」的內涵和精神,其差異對照表如下:

(三) 民國九十六年三版與民國六十六年再版之差異

鄭曼青宗師在民國五十六年十月出版《鄭子太極拳自修新法》第一版,因鄭子太極拳自修新法係以黑色封面發行,所以數十年來太極拳界通常簡稱為「黑皮書」。「鄭子太極拳自修新法」也是學習鄭子太極拳最重要的範本。

《鄭子太極拳自修新法》出版之後,歷經民國六十三年和民國六十六年二次再版,民國六十三年再版時,鄭曼青宗師在世,其修訂的內容應為鄭曼青宗師授意或同意,所以修改有理。而民國六十六年再版,鄭宗師已逝,當時劉錫亨先生為「時中學社」的社長,所以校者由羅尚先生改為劉錫亨先生。但其內容僅微幅校正,如上(二)之對照表。並未影響《鄭子太極拳自修新法》的內涵和精神,所以仍以再版印製。

距民國六十六年二次再版三十年之後,亦即民國九十六年四月《鄭子太極拳自修新法》三版發行,書名與封面不變,增加一則「跋」文,印刷字體由楷書字體改為仿宋字體,三版內容包括:文字、足步圖和定式圖,以及鄭子太極拳十三篇卷上和卷下部份、版權頁前增加一則跋文,則共有199項經過修改。著者仍為永嘉鄭曼青,校者除羅邦楨與劉錫亨不變之外,增加徐憶中共三人,出版者由「時中拳社」改為「時中學社」。

在《鄭子太極拳自修新法》三版增加的「跋」文中陳述;「此書雖兩經校對刊行,但誠如諺云:「校書如掃落葉」,疏漏之處仍屬難免,爰經同門先進羅邦楨、劉錫亨、徐憶中等多次集議,於書中手民誤植或校對遺漏之處重加校正,並請時中學社社員蕭可賢、阮偉明、李怡潔、林彩鳯等演繹拳架,詳覈拳勢細節,以期再無錯誤,而從此可以一勞永逸」。

《鄭子太極拳自修新法》第一版和再版的內容均為鄭曼青宗師在世時所認可,當時社會的時空背景和各項條件,撰寫和校訂一本圖文兼具的太極拳教材書籍,要達到無所缺失,確實極為困難。所以原著內容有內文不明、圖文不符或足步圖前後不相連之處等也在所難免。若能夠針對這些遺漏和錯誤之處加以修改,確實能嘉惠鄭子太極拳的後學者。尤其是《鄭子太極拳自修新法》乃為鄭子太極拳的經典著作,影響後世學拳者眾。但對這些遺漏和疏失之處,如何加以修改和補充,筆者對《鄭子太極拳自修新法》三版的內容和出版方式,認為有下列幾點值得討論和商榷!

1.校正與修改之別

《鄭子太極拳自修新法》三版是在鄭曼青宗師逝世三十二年之後出版,太極拳界通常稱之為「新版黑皮書」,而民國六十三年再版的《鄭子太極拳自修新法》為鄭曼青宗師在世時所認可,民國六十六年二次再版的內容僅是微幅的訂正,並未影響《鄭子太極拳自修新法》的內涵和精神,所以民國六十六年再版的《鄭子太極拳自修新法》,太極拳界通常稱之為「舊版黑皮書」。

舊版黑皮書其內容為鄭曼青宗師在世時所認可,並使用晚期的影像示範,《鄭子太極拳自修新法》在鄭子太極拳領域中,是極具權威性的經典之作,也是鄭門弟子在教學傳承上的依據,而當時的時代背景和編輯工具,出版圖文教材類的書籍,難免有所瑕疵,但鄭曼青宗師的原著即使有瑕,瑕仍不掩瑜。原著是鄭子太極拳教材的始點,也是鄭子太極拳歷史走過的足跡,所以將原著勘誤訂正或補充,使著作更臻完美,雖有其需要性,但是否適宜以校正的方式,大幅度修改舊版黑皮書的內容,而掩蓋原著的精神和內容,失去「鄭子太極拳自修新法」的始點,也抹平歷史走過的足跡,確實應該慎重考量。

中外皆然,原著如有新版次發行,內容有所修訂或增減,一般而言,都會以不同的封面設計以示區別,而對於作者已逝之書籍,就不會再發行新版次。都是以原版重印,以應讀者需求。若有共同作者在世(非校對者),舊作修訂才可能有新版次的出版,且新版次的出版對修訂和增減的內容,也會說明其更動的緣由。至於作者已經作古,而以新增校對者的方式,對原作大幅更動應極為少見,所以勘誤訂正《鄭子太極拳自修新法》,以原封面且以新增校訂者的方式發行三版,筆者認為確實不妥!

二位鄭門師輩在世時,也曾表示相似的看法,所以才會在民國九十九年十月授意向學人先生(筆名),在第191期的「太極拳雜誌」發表「鄭子經典-新舊版黑皮書之比較」一文。

筆者認為應保留原著原貌,另立書名且重新設計封面出版,例如:「鄭子太極拳自修新法點校版」、「鄭子太極拳自修新法校註」、「鄭子太極拳自修新法校釋」、「鄭子太極拳自修新法善本」、「鄭子太極拳真傳」或「鄭子太極拳教材」等書名皆可。若能另立書名,不僅有較大的陳述空間,亦可將二者做一分析比較,以利學拳者從比較分析中,進一步了解《鄭子太極拳自修新法》的內涵,而對拳架的練習更有助益。

2.足步圖大幅修改

鄭曼青宗師在黑皮書第九頁凡例中說明:「足步圖及步法格式。為作者數十餘年精研所得。稍一加意。便能得其運用。有裨乎自修進程於無窮。」可見鄭宗師對足步圖之重視。但《鄭子太極拳自修新法》三版卻在足步圖上作大幅度的修改,一反再版的定義和說明,是否適宜更動,其更動的原因何在?應慎重說明處理,尤其是對具有經典地位的《鄭子太極拳自修新法》,更要特別謹慎。再版和三版的足步圖,兩足距離和方位的變化就有相當大的不同。例如:「兩足平行距離與肩同寬」在拳架運行上的定義並未明確說明,如下「足步圖3」所示。

三版足步圖大幅度修改而異於前兩版次,如今鄭曼青宗師已逝而無法親自審定,若未加以比較說明而逕做大幅更改,似乎隱喻鄭宗師精研數十餘年所得的足步圖,昨非而今是,極易讓學拳者產生困惑和誤解,而減損學拳者對《鄭子太極拳自修新法》的信心。如確實需要訂正,還是要保留原著原貌,另立書名且重新設計封面出版發行,並就明顯錯誤處修訂或補充,但對於有不明之處,以及並非錯誤而因觀點不同,另有其他的解釋之處,仍應予以保留,或者兩者並列陳述,若原著尚有其他解釋空間,因原作者已經無法再予置喙,此時應以「註解」方式補充說明,可讓學拳者的減少疑慮,此應較為適當的做法。

3.變更不同時期的拳架定式圖

鄭曼青宗師於民國三十九年十一月在台灣出版《鄭子太極拳十三篇》原著,此書在「簡易太極拳秘要圖解」一節,三十七式不重複的核心拳式中,定式照片均採第一代弟子陶炳祥先生於1950年在陽明山中山堂頂樓平台的教練場所拍攝的中期拳架照片。

但後期的《鄭子太極拳十三篇》版本,卻將「白鶴亮趐」和「彎弓射虎」兩式的定式照片更換為「鄭子太極拳自修新法」中的晚期定式照片,且有14張定式照更換為同時期所拍攝的其他不同照片。其原因和更換時間尚需進一步探討。

《鄭子太極拳十三篇》出版十七年之後,亦即民國五十六年鄭曼青宗師出版《鄭子太極拳自修新法》原著,書中則全部採用鄭曼青宗師晩期的拳架定式照,並未採用1950年中期的拳架定式照片。鄭宗師會使用晚期拳架定式照必有其道理,同時期的定式圖和附圖具有拳架運行的一致性,有助於學拳者理解和學習,此為實務做法。

而《鄭子太極拳自修新法》三版(新版),所使用的定式照片,則除了預備式、白鶴亮趐、如封似閉、右分腳、玉女穿梭一、玉女穿梭二、轉身擺蓮和彎弓射虎等8式保持原著晚期的定式照之外,其餘拳式均改為《鄭子太極拳十三篇》後期版本的定式照片。

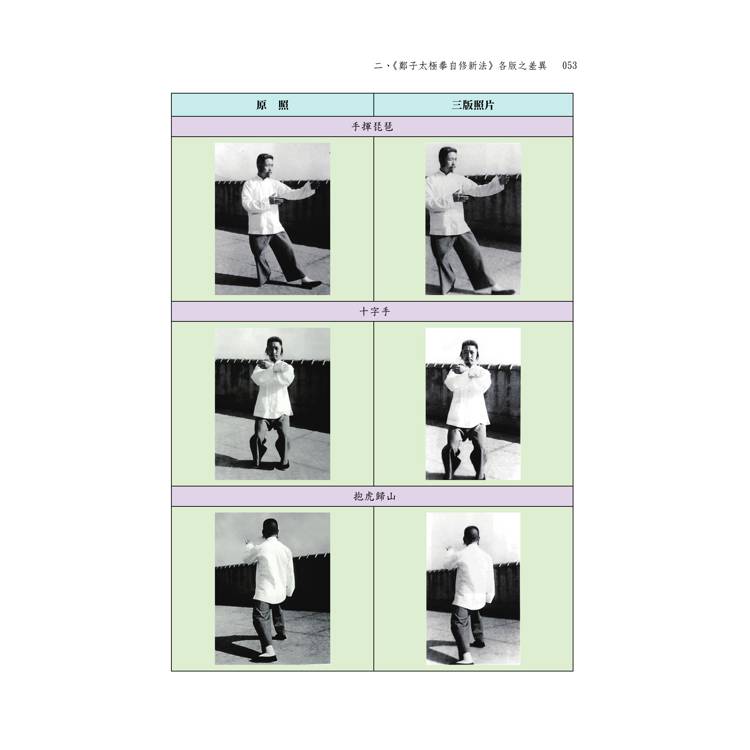

三版採用中期和晚期,不同年齡所演示的拳架照片參差其間,而且照片原本影像完整,也不知何故,卻有不少照片裁切到手腳,包括:手揮琵琶、十字手、抱虎歸山、左倒攆猴、斜飛勢、右金雞獨立、左金雞獨立、玉女穿梭三、玉女穿梭四、上步七星和退步跨虎等11式,如此會讓學拳者無法一睹鄭宗師定式全貌和拳架運行的一致性,而影響到學拳者的學習效果,完整的定式圖對照如下:

《鄭子太極拳自修新法》三版雖然有些照片是為了配合足步圖的方位,但隨著對拳理的體會、功法的深入、年齡的增長,以及身體機能的變化限制等,拳架可能會有高低或方位、步法上的變化,如果混合搭配使用,就會產生非一致性,此應有所考量。

對於照片的選擇亦應斟酌,在同一時分所拍攝的拳架照,所展現的動作規格和神韻就有所不同,以「單鞭下勢」而言;《鄭子太極拳自修新法》三版採用超過定式的右圖,而未使用到位的左圖,其他如:攬雀尾左掤、左雲手等式,亦有類似的狀況,如此也可能影響學拳者對定式圖的認知,其對照圖如下。

4.文言文陳述不明

鄭曼青宗師撰寫《鄭子太極拳自修新法》係以文言文陳述,用字遣詞優美簡潔,但拳架是在X軸、Y軸、Z軸和時間的四維空間中運行,實在難以文字說明清楚,書中部份文言文的陳述,也並非巨細靡遺,對於文言文的陳述,在用字遣詞、標點符號和文章段落上,也有時代的隔閡和代溝,所以對部份的動作規格會因個人見解的不同而各自解讀,即使鄭門弟子對細枝末節的部份也屢有爭議。

對現代年輕的學拳者而言;也有理解上的代溝,因此造成學拳者對《鄭子太極拳自修新法》內文產生諸多疑惑,而新版《鄭子太極拳自修新法》並未對舊版《鄭子太極拳自修新法》內文不明或疏漏之處,加以註解和詳細說明,僅將印刷時的錯字訂正,以及增減其文字內容和先後順序而己,所以內文的修改,其實對學拳者的助益並不大,且三版亦有校對文字疏漏和誤植照片情事。所以還是應當以《鄭子太極拳自修新法》為本,另立書名,並以「註釋」或「補充說明」的方式,解釋文言文陳述不明之處,方能有較大的陳述空間,而有助於學拳者的理解。

5.圖文不符和方位不清

《鄭子太極拳自修新法》的撰寫在當時的時代背景和可用的影像技術條件下,若非有全面計劃性的撰寫和編排,內文、足步圖和拳架演示照片三者要能完整配合確實相當困難。《鄭子太極拳自修新法》是具有原創性的太極拳書籍,也是有史以來第一本由文字、照片、足步圖三者撰寫而成的太極拳教材書籍,且其中亦有多位第一代弟子參與編輯和校對,所以要圖文相符和方位明確等,更是難上加難,如今鄭宗師已逝,無以求實。但對於舊版《鄭子太極拳自修新法》圖文不符之處,新版《鄭子太極拳自修新法》亦未加以說明,還是無法解釋學拳者的疑惑。

另外拳架演練的正確方位和足步圖未輔以方位圖示,雖然書中所示範之功架相片與足步圖大多匹配,但足步圖是朝向東、西、南、北四正方位或隅角的角度方位並未說明,讓學拳者也不易掌握行拳方向。

6.足步圖與定式圖、附圖不相合

舊版《鄭子太極拳自修新法》有足步圖與定式圖、附圖互不相合的狀況,但分開個別研究皆合太極拳經論。對於舊版《鄭子太極拳自修新法》足步圖與定式圖、附圖互不相合之處,新版《鄭子太極拳自修新法》亦未加以分辨說明,僅以修改足步圖與定式圖或附圖配合而已,如此還是無法解釋學拳者的疑惑。

所以若僅以校正的方式,修改原著《鄭子太極拳自修新法》的圖文,筆者認為會覆蓋原著的內容和精神,對原作者不敬;其修改的空間亦受相當的限制,無法解決原著之瑕,以及學拳者之疑惑。

7.足步圖前後不相連

舊版《鄭子太極拳自修新法》的足步圖係以人工繪製,因此難免會有前後圖的足步位置,繪製時不知覺移位而不連貫,令學拳者產生理解上的困難,但《鄭子太極拳自修新法》三版對此並未提出說明,甚且有相同的情事發生。所以要以校正的方式修改《鄭子太極拳自修新法》的內容,著實困難,此乃非戰之罪。雖然鄭曼青宗師的《鄭子太極拳自修新法》原著有瑕,但瑕仍不掩瑜。筆者還是認為應該保留原著,讓原著站在歷史的始點,再以《鄭子太極拳自修新法》為本,另立書名撰寫教材,才能有較大的修改和陳述空間,讓「鄭子太極拳」的教材書籍更臻完善,讓學拳者學拳時有完整明確的學拳方法,此乃解決之道。

三、新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處對照表

《鄭子太極拳自修新法》第一版之後,歷經民國六十三年和民國六十六年二次再版,再版內容除校者有所不同之外,只微幅修訂,內涵精神未變,所以太極拳界通常稱《鄭子太極拳自修新法》民國六十六年再版為「舊版黑皮書」(舊版鄭子太極拳自修新法)。

距1977年再版約三十年之後,亦即民國九十六年四月《鄭子太極拳自修新法》三版發行,書名與封面不變,增加一則「跋」文,印刷字體由楷書字體改為仿宋字體,內文包括文字內容、足步圖、附圖和定式圖約有199處經過修改,著者仍為永嘉鄭曼青,校者除羅邦楨與劉錫亨之外,增加徐憶中共三人,出版者由「時中拳社」改為「時中學社」,太極拳界通常稱《鄭子太極拳自修新法》民國九十六年再版為「新版黑皮書」(新版鄭子太極拳自修新法)。

筆者逐一比對2007年《鄭子太極拳自修新法》第三版和1977年《鄭子太極拳自修新法》再版的內容,而頁次和行數以2007年三版為主,足步圖方位為「坐南朝北」,亦即朝十二點鐘方向演練拳架,自第33頁至115頁和版權頁(註1),共有192項相異(註2),以及在「鄭子太極拳十三篇(卷上)和「鄭子太極拳十三篇(卷下)」中,有6處相異(註3),並在版權頁前增加1則跋文,所以總共有199項差異,如下表所示。

註1:目錄中「孔子繫辭」和「黃帝內經素問」的頁數應為一一九頁和一二0頁,66年再版和96年三版均有筆誤之處,66年再版分別為一一七頁和一一八頁,96年三版「孔子繫辭」為一一七頁,均不列入相異處。目錄中「原論」在前,「鄭子太極拳十三篇」在後,實際編排則「鄭子太極拳十三篇」在前,「原論」在後。

註2:足步圖全數重繪,一肩寬全數不同,相異處對照表只列出步法不同之足步圖。

註3:全書修改「同義不同字」、變動頁數、行數和空格之處,不列入相異處對照表。如「旣改既」、「卽改即」、「槪改概」、「茲改兹」、「囘改回」、「輙改輒」、「衆改眾」等,以及在「凡例」中第12行之標點符號「,」改為「。」而顧序中第11行的「,」卻未改為「。」另外新版後期印刷本在「十三勢歌」中的「想推用意終何在」一句,改為「詳推用意終何在」,以上皆未列入相異處對照表。

四、新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處論述

經過以上的比照之後,《鄭子太極拳自修新法》再版(舊版黑皮書)的內容,確實有些「內文不明」、「圖文不符」和「足步圖前後不相連」等瑕疵,宜藉機修訂。

在「內文不明」之處,可以註解的方式補充說明,以使學拳者更容易閱讀和瞭解黑皮書的內容;在「圖文不符」之處,可擇圖或擇文的方式補充陳述,或者二者並列陳述,在符合太極拳經論的原則下,由學拳者自辨自擇,以避免學拳者無所適從。至於「足步圖前後不相連」之處,可以重繪或插入新足步圖的方式補充,但這都要有個重要的前題;就是要保留《鄭子太極拳自修新法》原著原貌,另立書名。

《鄭子太極拳自修新法》三版(新版黑皮書),是在鄭曼青宗師逝世32年之後,再進行大幅度的修改,三版校者極盡心力修改,應獲得太極拳界稱讚,但對於內文不明、圖文不符、足步圖前後不相連等瑕疵,三版亦未能完整陳述修訂,而修改的內容在第一代弟子之中,見解也有所不同,所以第三版《鄭子太極拳自修新法》仍無法獲得鄭門弟子的共識,至今太極拳界仍然有新版和舊版相異處之爭議。

此一大幅度修改的做法,對於同時擁有再版與三版《鄭子太極拳自修新法》的學拳者而言,會產生諸多疑惑,如:「足與肩寬」即是一例,三版一反再版的說明而更動,足步圖亦幾乎通篇翻新,但卻無詳細說明翻新之必要性和緣由,不察者可能會認為鄭宗師的著作昨非而今是,可能讓學拳者產生學習上的信心動搖。

民國八十四年(1995年)在鞠鴻賓大師的推動下,台灣區運動會由高雄市主辦,且首次將鄭子太極拳三十七式套路列入正式競賽的項目,爲台灣太極拳史開創新頁。而對於鄭子太極拳三十七式套路競賽的評分標準,前輩和先進們曾議定以《鄭子太極拳自修新法》內容為依據。但民國九十六年(2007年)發行三版《鄭子太極拳自修新法》之後,由於足步圖和定式圖的修改幅度甚大,在競賽時究竟應以何版次為正確依據?其爭議至今仍然無法獲得共識,此一爭議將會影響鄭子太極拳的推廣。

就如筆者在自序中所言;「鄭子太極拳」乃是載道之體,綜觀鄭曼青宗師在早、中、晚期之拳架,同中亦有所不同,不同中亦有所同。鄭宗師當年授拳傳道,學子遍佈天南地北,文化、習俗和年齡皆有所不同。鄭宗師也因地應人不同而施教,所以有「立大規而存小異」的傳法,學拳者應在於「學問當明」,無須過於偏執。鄭曼青宗師門生眾多遍及海內外,傑出弟子更不乏其人,素負聲名的有:羅邦楨、劉錫亨、梁棟材、陳志誠、黃性賢、鞠鴻賓、徐憶中、陶炳祥、宋志堅、干嘯洲及吳國忠等人,然各有風韻各呈特色,純如劉羅,博學如梁,應用如陳,推展如鞠,名傳如黃,著書如吳,柔順如陶,守業如徐等。鄭宗師諸多第一代弟子皆能承藝傳道。其間各有風韻和特色,此乃因個人領悟、修為和身體條件之不同而致之,但得鄭宗師真傳者必不只一人,然得鄭宗師所傳亦非等於鄭宗師本人。而在《鄭子太極拳自修新法》三版「跋」中所言,請學社社員演繹拳架以詳究拳勢細節,這雖是務實負責的做法,且前輩社員之拳藝亦當精進。但「白馬非馬」,社員前輩雖各有鄭宗師所傳太極拳之藝,但還是不等於鄭宗師本人,即使集所有鄭曼青宗師弟子之拳藝,也不會是鄭宗師本人之拳藝。因鄭子太極拳有太多因個人不同的領悟和實踐而養成不同的個人特色,因此三版校者即使極盡用心,也不能替鄭宗師為言,此乃非戰之罪。中華文化是「易」的文化,太極拳道也是「易」之道,如果「十全」,則沒有「易」的空間。鄭宗師已在歷史,讓《鄭子太極拳自修新法》維持原著原貌,保留歷史走過的足跡是最好的做法,原著雖然有瑕,但瑕不掩瑜。

所以筆者在2020年10月出版《鄭子太極拳傳真》之後,再著《鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述》一書,希望藉著比較新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》之差異,探討對學拳者的影響,以及論述傳承的契機,祈望對後來學拳者有所助益。

※本書中民國六十六年再版的《鄭子太極拳自修新法》稱之為「舊版」,民國九十六年三版則稱之為「新版」。除了「舊版」與「新版」的名詞外,筆者書中所主張的「足步圖」和示範的「拳架運行順序圖」,皆以「傳真版」稱之。

(一) 「步法圖例」八種或七種步法之論述

《鄭子太極拳自修新法》初版原著和鄭宗師在世時的再版,亦即民國63年版中,都是八種「步法圖例」,但全書中並未出現五分實的步法。而在「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原」拳式出現左右足各為三分實的「三三平分」足步圖,何以會有「三三平分」的足步圖?鄭宗師並未敍明,其因亦無定論,可能的原因之一是當初的繪圖者規避「雙重則滯」之弊,而採「三三平分」足步圖。

所以在「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原」三式足步圖「三三平分」不變的情況之下,民國66年再版刪除「五分實」的步法圖例而成七種,但在第35頁第6行仍寫八種步法圖例未變。

民國96年三版中,「步法圖例」恢復「五分實」的步法圖例而成八種,並將「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原」三式的足步圖,改為重心「五五平分」的足步圖,書中前後一致,但校者並未補充說明緣由。

筆者認為「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原」三式的足步圖,可改為重心「五五平分」的足步圖,其原因如(二)「雙重則滯」和「五五平分」足步圖之探討的內容。

所以「功架三十七式之分釋及圖解」中的「步法圖例」應維持原著的內容為八種。而「腳尖點地」和「腳跟點地」兩種步法圖例,在「鄭子太極拳自修新法」的足步圖中,另一腳的步法圖例都是「全實足」,所以筆者為了充分表示「虛實分清」之意,在拙作「鄭子太極拳傳真」的「足步圖說明」中,將「腳尖點地」和「腳跟點地」分別以「腳尖沾地全虛」和「腳跟沾地全虛」且「沾地如沾水」陳述。

(二) 「雙重則滯」和「五五平分」足步圖之論述

雖然「功架三十七式之分釋及圖解」中的「步法圖例」為八種,但舊版《鄭子太極拳自修新法》中,並無「五分實」的足步圖出現,而「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原(收勢)」,重心皆為「三三平分」足步圖。有關「三三平分」足步圖,鄭宗師在書中並未說明緣由,第一代弟子對此見解亦未獲共識,據鞠鴻賓大師有關足步圖繪製者曾言:「這個畫圖可以說是宋志堅畫的」(註)。

註:引用YouTube「鄭子太極拳大師鞠鴻賓談進步搬攔捶步法」。

王宗岳太極拳論「偏沉則隨,雙重則滯」,身體重心垂直線在兩腿中間是為雙重,盤拳架若雙腳雙重,則無法消沉拙力,內勁亦難以從腳底長出。所謂「雙腳不雙重」就是身體的重量,不由左右雙腳均分承受,將身體重量儘量承受於一腳。雖然鄭曼青宗師在《鄭子太極拳自修新法》第29頁「自修要略」中述及;「全身重量,秖許放在一隻脚上」、「將全身重量必須放在一隻腳上。」以及在《鄭子太極拳十三篇》第38頁「別程序十一」中亦言「惟習太極拳者。將體重付於一足。」但就現代物理學而言;拳架的運行中,只有一腳離地懸空,才能將全身重量放在另一腳上。所以無論是「全虛足」或「足尖點地」、「足跟點地」,只要觸地就會承受身體少許重量,而分擔一些「全實足」所承受的全身重量,所以太極拳界有部份人士提倡可增加「九分實」和「一分實」二種足步圖例(註)。

註:1.謝少鵬(Chia Siew Pang)先生籍廣東南海,當年戰亂時代閤家移居新馬,早年拜師廣東楊門李岳大師,青年時於新加坡精武擔任太極拳副教練。鄭曼青宗師在新馬授拳傳道時,經李師介紹,伺候在鄭宗師一旁學藝,也為黃性賢大師的相手,著有《Tai Chi: TEN MINUTES TO HEALTH》一書,精通中醫,新加坡太極協會的創會教練之一,中年時曾應邀歐洲傳藝。

2.謝少鵬(Chia Siew Pang)先生所著《Tai Chi: TEN MINUTES TO HEALTH》一書中,諸多拳式的運行,均有兩腳重心各為九分實和一分實的「九一步法」足步圖。

筆者認為鄭曼青宗師的原意應該是強調「虛實分清」。而對「虛實分清」的定義,筆者的釋義為:在「中定」的身形不變之下,「全虛足」、「足尖點地」和「足跟點地」三虛足皆可隨時離地而起。虛足離地瞬間全身重量都放在實腳上,此時虛足可進可退,可攻可守,實足則可養成鬆沉內勁,這應該是認定的時間點不同所致,但卻容易讓學拳者產生疑惑和誤解。至於鄭子大極拳中,何以會有三式「五五平分」的步法?筆者的看法如下:

1.早期太極拳的老拳譜並無「預備式」、「起勢」、「歸原」和「收式」,後有將「預備式」取名為「太極勢」或「無極勢」者。但在鄭子太極拳中,「預備式(起勢)」與「歸原(收式)」乃是「以心行氣,以氣運身,運而後動」和「氣歸丹田」的運行,此時上虛下實,亦分虛實,且以上三式皆含有預備式「混元樁」之樁功在內,精神內固,氣沉丹田,未具攻防含意,其主要的目的是以「調身」、「調神」和「調息」為主。因此以上三者無關「雙重則滯」,並不以為病。

2.至於在新版《鄭子太極拳自修新法》中,有二次的「十字手」拳式,第一次「十字手」雙腳皆為五分實的「五五平分」足步圖,如《鄭子太極拳自修新法》中「足步圖45」。第二次「十字手」則為左腳實右腳虛的足步圖,如《鄭子太極拳自修新法》中「足步圖159」。

而在早、中期鄭曼青宗師的拳架影片和第一代弟子羅邦楨先生的拳架影片中,二次的「十字手」皆為左腳實,右腳虛,除虛實分清之外,亦具攻防含意,可進可退。以下二種「十字手」的步法,學拳者可自辨自擇或二者皆習練,本書在【「新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處論述」的(十四)】中,對「十字手」步法、手法和心法將進一步探討。

(三) 一肩寬一步遠之論述

1. 平行步和弓步一肩寬

「平行步一肩寬」或「弓步與肩同寬」的名詞,可見於太極拳書籍或文章,但鮮少有相關書籍或文章會在「平行步一肩寬」或「弓步與肩同寬」二者做明確的定義。因為「平行步」是腳掌那一處?「與肩同寬」是肩的那一點,並無定論,所以再怎麼站都可以解釋為平行步或弓步與肩同寬。

新版《鄭子太極拳自修新法》全數修改舊版足步圖一肩寬的寬幅,第36頁「預備式」足步圖3,「平行步一肩寬」為兩腳中指到腳跟之二條縱中線,齊而平行,兩腳掌的「外緣」距離與兩肩肩關節的寬度相同。

但測量《鄭子太極拳自修新法》第37頁附圖二至附圖五,以及鄭曼青宗師早期、中期和晚期的預備式(混元樁)的結果,卻為兩腳掌中指到腳跟之二條縱中線,齊而平行,且距離約與兩肩關節的寬度大致相同,亦即與舊版《鄭子太極拳自修新法》的「足步圖3」相同,其測量結果如下所示。

若兩肩的肩關節和兩腳的縱中線,在同一直線上,並與人體的垂直中心線,三線互為平行,則身體的重量自然會沿著骨架往下鬆沉,從大腿到小腿,身體重量自然的平均分佈到兩腳掌,此時人體各部位處於平衡的狀況,有助於全身鬆靜和沉穩。就如「預備式(混元樁)」定式時,將全身的重量有如水往低處流般的鬆沉至腳底,欲陷入地,此時則會感到腳底因地心引力的相向作用反彈,「勁」從腳底長出。蔡肇祺先生所著的《我所認識的太極拳》第29頁中亦陳述:「使齊而平行的雙腳板縱中線,必保持肩幅寬;」。

而筆者認為無論是「平行步」或「弓步」的一肩寬皆可依個人體型、年齡、鬆沉度和拳勢的不同,而在新版與舊版二者的一肩寬足步圖之間自然調整,在「鬆」與「自然」的前題下,「立大規存小異」並無礙於拳架的優劣。

因為「一肩寬」和「一步遠」(如2.前後腳一步遠所陳述),在保持相同鬆沉度的前題下,拳式的運行互有代償作用,例如:單鞭下勢、抱虎歸山、斜單鞭和玉女穿梭一、三等式,在拳架的步法上會大於一步遠而代償為小於一肩寬;進步栽捶的步法則會大於一肩寬而代償為小於一步遠等。

筆者在以下足步圖格中,設定二格為兩肩關節的距離,亦即一肩寬的寬幅,並以新版和舊版《鄭子太極拳自修新法》的「預備式」足步圖和「弓步」定步足步圖,說明平行步、弓步一肩寬和前後腳一步遠的步幅如下:

(1)「舊版預備式」一肩寬,初學者和精進者皆可採此一足步圖練拳。

(2)「新版預備式」一肩寬,年長者可採此一足步圖練拳。

(3)「傳真版預備式」的一肩寬與舊版相同(註),其「拳架運行順序圖」如下。

註:筆者主張的「一肩寬」視個人體型、鬆沉度和拳勢不同,在新版和舊版「一肩寬」之間自然調整,只要將重心鬆沉至足底,欲陷入地即可。

(4)舊版弓步一肩寬,初學者和精進者皆可採此一足步圖練拳。

(5)新版弓步一肩寬,年長者可採此一足步圖練拳。

(6)傳真版弓步一肩寬與舊版相同,如下所示。

2. 前後腳一步遠

對於「前後腳一步遠」的距離,新版和舊版《鄭子太極拳自修新法》的足步圖差異不大,可存小異。筆者以「攬雀尾左掤」和第二次「右倒攆猴」的足步圖說明「前後腳一步遠」如下:

(1)弓步一步遠

「攬雀尾-左掤」定式時為「左弓步」步法,後腳以腳跟為軸,腳尖內扣約45度與前腳掌平行,「前腳跟」和「後腳尖」的垂直線間距,約為0.8~1.0腳掌長,此時「前腳尖」和「後腳跟尖」的垂直線間距,稱之為「兩腳一步遠」。但其距離可依個人的體型、鬆沉度和拳式的開展度不同,而在±10一步遠的距離間自然調整皆合拳理,勿需執著於方寸之差。以此類推;右弓步法亦同。「舊版」、「新版」和「傳真版」的一步遠均在筆者定義範圍之內,如下圖所示:

A.舊版弓步一步遠

B.新版弓步一步遠

C.傳真版弓步一步遠,如下所示。

(2) 平行步退步一步遠

以第二次「右倒攆猴」為例,左腳直線往後退步,腳尖沾地,重心再移付左腳,右腳虛左腳實,「前腳跟」和「後右腳尖」的垂直線間距,約為0.8~1.0腳掌長,此時「前腳尖」和「後腳跟」的垂直線間距,稱之為「一步遠」。以此類推,「左倒攆猴」亦同,如下圖所示:

A.舊版平行步退步一步遠

B.新版平行步退步一步遠

C .傳真版平行步前進和退步一步遠,如下所示。

※筆者在本書的論述和足步圖中,除了特別說明之外,為求得一致性的陳述,兩腳一肩寬一步遠皆採原著《鄭子太極拳自修新法》(舊版)的步幅,在足步圖格中,設定二格為兩肩關節的距離,亦即一肩寬的寬幅,如「(三) 一肩寬一步遠之探討」所陳述。

※舊版與新版拳式足步圖的順序編號,以流水編號為原則,而傳真版拳式足步圖,則配合拳式運行順序圖編號。

(一) 民國六十三年再版與民國五十六年出版之差異

《鄭子太極拳自修新法》民國五十六年(1967年)出版與民國六十三年(1974年)再版,二者皆為鄭曼青宗師在世時所出版的書籍,此二版《鄭子太極拳自修新法》,書中字體皆為楷書體,校者皆為羅邦楨先生和羅尚先生。

羅邦楨先生 (1927~2018年),江蘇昆山人,台灣大學中文系和政大中文研究所碩士畢業,鄭曼青宗師在台最早入室之弟子,早年因體弱多病而隨鄭曼青宗師習拳健身,後移民美國舊金山,創立「寰球太極拳社」,以傳承發揚鄭子太極拳為職志。

羅尚先生 (1923~2007年),本名元經,從軍後更名為尚,號戎庵,四川宜賓人,台灣古典詩壇巨擘,曾向鄭曼青先生學太極拳和國畫,民國五十五年(1966年)開個人蘭竹畫展,六十六歲自總統府參議任內退休。

民國六十三年(1974年)再版與民國五十六年(1967年)出版之《鄭子太極拳自修新法》,筆者逐一比對內容,頁次和行數以1974年再版為主,足步圖方位為朝十二點方向演練拳架,自第33頁至115頁和封底共有17項相異,其差異對照表如下:

(二) 民國六十六年再版與民國六十三年再版之差異

鄭曼青宗師旅居美國期間,在紐約成立「時中學社」,1974年將台北的「時中拳社」正名為「時中學社」。鄭宗師於1975年3月逝世,第二次再版是在民國六十六年(1977年)七月發行,著者為永嘉鄭曼青,校者為羅邦楨與劉錫亨。

劉錫亨先生(1915 ~2009年),廣東饒平縣人,廈門大學經濟系畢業,鄭曼青宗師在台最早的第一代弟子之一,為人處事低調謙遜,修佛養道。1975年鄭曼青宗師逝世後,繼任「時中學社」社長,曾任台灣省糧食局主任秘書,退休之後,因虔心修佛,卸下社長職務,自1987年由徐憶中先生接任社長。

民國六十六年(1977年)再版與民國六十三年(1974年)再版之《鄭子太極拳自修新法》,筆者逐一比對內容,頁次和行數以1977年再版為主,足步圖方位為朝十二點方向演練,自第33頁至115頁和封底共有5項相異,但都是微幅的訂正,並未影響「鄭子太極拳自修新法」的內涵和精神,其差異對照表如下:

(三) 民國九十六年三版與民國六十六年再版之差異

鄭曼青宗師在民國五十六年十月出版《鄭子太極拳自修新法》第一版,因鄭子太極拳自修新法係以黑色封面發行,所以數十年來太極拳界通常簡稱為「黑皮書」。「鄭子太極拳自修新法」也是學習鄭子太極拳最重要的範本。

《鄭子太極拳自修新法》出版之後,歷經民國六十三年和民國六十六年二次再版,民國六十三年再版時,鄭曼青宗師在世,其修訂的內容應為鄭曼青宗師授意或同意,所以修改有理。而民國六十六年再版,鄭宗師已逝,當時劉錫亨先生為「時中學社」的社長,所以校者由羅尚先生改為劉錫亨先生。但其內容僅微幅校正,如上(二)之對照表。並未影響《鄭子太極拳自修新法》的內涵和精神,所以仍以再版印製。

距民國六十六年二次再版三十年之後,亦即民國九十六年四月《鄭子太極拳自修新法》三版發行,書名與封面不變,增加一則「跋」文,印刷字體由楷書字體改為仿宋字體,三版內容包括:文字、足步圖和定式圖,以及鄭子太極拳十三篇卷上和卷下部份、版權頁前增加一則跋文,則共有199項經過修改。著者仍為永嘉鄭曼青,校者除羅邦楨與劉錫亨不變之外,增加徐憶中共三人,出版者由「時中拳社」改為「時中學社」。

在《鄭子太極拳自修新法》三版增加的「跋」文中陳述;「此書雖兩經校對刊行,但誠如諺云:「校書如掃落葉」,疏漏之處仍屬難免,爰經同門先進羅邦楨、劉錫亨、徐憶中等多次集議,於書中手民誤植或校對遺漏之處重加校正,並請時中學社社員蕭可賢、阮偉明、李怡潔、林彩鳯等演繹拳架,詳覈拳勢細節,以期再無錯誤,而從此可以一勞永逸」。

《鄭子太極拳自修新法》第一版和再版的內容均為鄭曼青宗師在世時所認可,當時社會的時空背景和各項條件,撰寫和校訂一本圖文兼具的太極拳教材書籍,要達到無所缺失,確實極為困難。所以原著內容有內文不明、圖文不符或足步圖前後不相連之處等也在所難免。若能夠針對這些遺漏和錯誤之處加以修改,確實能嘉惠鄭子太極拳的後學者。尤其是《鄭子太極拳自修新法》乃為鄭子太極拳的經典著作,影響後世學拳者眾。但對這些遺漏和疏失之處,如何加以修改和補充,筆者對《鄭子太極拳自修新法》三版的內容和出版方式,認為有下列幾點值得討論和商榷!

1.校正與修改之別

《鄭子太極拳自修新法》三版是在鄭曼青宗師逝世三十二年之後出版,太極拳界通常稱之為「新版黑皮書」,而民國六十三年再版的《鄭子太極拳自修新法》為鄭曼青宗師在世時所認可,民國六十六年二次再版的內容僅是微幅的訂正,並未影響《鄭子太極拳自修新法》的內涵和精神,所以民國六十六年再版的《鄭子太極拳自修新法》,太極拳界通常稱之為「舊版黑皮書」。

舊版黑皮書其內容為鄭曼青宗師在世時所認可,並使用晚期的影像示範,《鄭子太極拳自修新法》在鄭子太極拳領域中,是極具權威性的經典之作,也是鄭門弟子在教學傳承上的依據,而當時的時代背景和編輯工具,出版圖文教材類的書籍,難免有所瑕疵,但鄭曼青宗師的原著即使有瑕,瑕仍不掩瑜。原著是鄭子太極拳教材的始點,也是鄭子太極拳歷史走過的足跡,所以將原著勘誤訂正或補充,使著作更臻完美,雖有其需要性,但是否適宜以校正的方式,大幅度修改舊版黑皮書的內容,而掩蓋原著的精神和內容,失去「鄭子太極拳自修新法」的始點,也抹平歷史走過的足跡,確實應該慎重考量。

中外皆然,原著如有新版次發行,內容有所修訂或增減,一般而言,都會以不同的封面設計以示區別,而對於作者已逝之書籍,就不會再發行新版次。都是以原版重印,以應讀者需求。若有共同作者在世(非校對者),舊作修訂才可能有新版次的出版,且新版次的出版對修訂和增減的內容,也會說明其更動的緣由。至於作者已經作古,而以新增校對者的方式,對原作大幅更動應極為少見,所以勘誤訂正《鄭子太極拳自修新法》,以原封面且以新增校訂者的方式發行三版,筆者認為確實不妥!

二位鄭門師輩在世時,也曾表示相似的看法,所以才會在民國九十九年十月授意向學人先生(筆名),在第191期的「太極拳雜誌」發表「鄭子經典-新舊版黑皮書之比較」一文。

筆者認為應保留原著原貌,另立書名且重新設計封面出版,例如:「鄭子太極拳自修新法點校版」、「鄭子太極拳自修新法校註」、「鄭子太極拳自修新法校釋」、「鄭子太極拳自修新法善本」、「鄭子太極拳真傳」或「鄭子太極拳教材」等書名皆可。若能另立書名,不僅有較大的陳述空間,亦可將二者做一分析比較,以利學拳者從比較分析中,進一步了解《鄭子太極拳自修新法》的內涵,而對拳架的練習更有助益。

2.足步圖大幅修改

鄭曼青宗師在黑皮書第九頁凡例中說明:「足步圖及步法格式。為作者數十餘年精研所得。稍一加意。便能得其運用。有裨乎自修進程於無窮。」可見鄭宗師對足步圖之重視。但《鄭子太極拳自修新法》三版卻在足步圖上作大幅度的修改,一反再版的定義和說明,是否適宜更動,其更動的原因何在?應慎重說明處理,尤其是對具有經典地位的《鄭子太極拳自修新法》,更要特別謹慎。再版和三版的足步圖,兩足距離和方位的變化就有相當大的不同。例如:「兩足平行距離與肩同寬」在拳架運行上的定義並未明確說明,如下「足步圖3」所示。

三版足步圖大幅度修改而異於前兩版次,如今鄭曼青宗師已逝而無法親自審定,若未加以比較說明而逕做大幅更改,似乎隱喻鄭宗師精研數十餘年所得的足步圖,昨非而今是,極易讓學拳者產生困惑和誤解,而減損學拳者對《鄭子太極拳自修新法》的信心。如確實需要訂正,還是要保留原著原貌,另立書名且重新設計封面出版發行,並就明顯錯誤處修訂或補充,但對於有不明之處,以及並非錯誤而因觀點不同,另有其他的解釋之處,仍應予以保留,或者兩者並列陳述,若原著尚有其他解釋空間,因原作者已經無法再予置喙,此時應以「註解」方式補充說明,可讓學拳者的減少疑慮,此應較為適當的做法。

3.變更不同時期的拳架定式圖

鄭曼青宗師於民國三十九年十一月在台灣出版《鄭子太極拳十三篇》原著,此書在「簡易太極拳秘要圖解」一節,三十七式不重複的核心拳式中,定式照片均採第一代弟子陶炳祥先生於1950年在陽明山中山堂頂樓平台的教練場所拍攝的中期拳架照片。

但後期的《鄭子太極拳十三篇》版本,卻將「白鶴亮趐」和「彎弓射虎」兩式的定式照片更換為「鄭子太極拳自修新法」中的晚期定式照片,且有14張定式照更換為同時期所拍攝的其他不同照片。其原因和更換時間尚需進一步探討。

《鄭子太極拳十三篇》出版十七年之後,亦即民國五十六年鄭曼青宗師出版《鄭子太極拳自修新法》原著,書中則全部採用鄭曼青宗師晩期的拳架定式照,並未採用1950年中期的拳架定式照片。鄭宗師會使用晚期拳架定式照必有其道理,同時期的定式圖和附圖具有拳架運行的一致性,有助於學拳者理解和學習,此為實務做法。

而《鄭子太極拳自修新法》三版(新版),所使用的定式照片,則除了預備式、白鶴亮趐、如封似閉、右分腳、玉女穿梭一、玉女穿梭二、轉身擺蓮和彎弓射虎等8式保持原著晚期的定式照之外,其餘拳式均改為《鄭子太極拳十三篇》後期版本的定式照片。

三版採用中期和晚期,不同年齡所演示的拳架照片參差其間,而且照片原本影像完整,也不知何故,卻有不少照片裁切到手腳,包括:手揮琵琶、十字手、抱虎歸山、左倒攆猴、斜飛勢、右金雞獨立、左金雞獨立、玉女穿梭三、玉女穿梭四、上步七星和退步跨虎等11式,如此會讓學拳者無法一睹鄭宗師定式全貌和拳架運行的一致性,而影響到學拳者的學習效果,完整的定式圖對照如下:

《鄭子太極拳自修新法》三版雖然有些照片是為了配合足步圖的方位,但隨著對拳理的體會、功法的深入、年齡的增長,以及身體機能的變化限制等,拳架可能會有高低或方位、步法上的變化,如果混合搭配使用,就會產生非一致性,此應有所考量。

對於照片的選擇亦應斟酌,在同一時分所拍攝的拳架照,所展現的動作規格和神韻就有所不同,以「單鞭下勢」而言;《鄭子太極拳自修新法》三版採用超過定式的右圖,而未使用到位的左圖,其他如:攬雀尾左掤、左雲手等式,亦有類似的狀況,如此也可能影響學拳者對定式圖的認知,其對照圖如下。

4.文言文陳述不明

鄭曼青宗師撰寫《鄭子太極拳自修新法》係以文言文陳述,用字遣詞優美簡潔,但拳架是在X軸、Y軸、Z軸和時間的四維空間中運行,實在難以文字說明清楚,書中部份文言文的陳述,也並非巨細靡遺,對於文言文的陳述,在用字遣詞、標點符號和文章段落上,也有時代的隔閡和代溝,所以對部份的動作規格會因個人見解的不同而各自解讀,即使鄭門弟子對細枝末節的部份也屢有爭議。

對現代年輕的學拳者而言;也有理解上的代溝,因此造成學拳者對《鄭子太極拳自修新法》內文產生諸多疑惑,而新版《鄭子太極拳自修新法》並未對舊版《鄭子太極拳自修新法》內文不明或疏漏之處,加以註解和詳細說明,僅將印刷時的錯字訂正,以及增減其文字內容和先後順序而己,所以內文的修改,其實對學拳者的助益並不大,且三版亦有校對文字疏漏和誤植照片情事。所以還是應當以《鄭子太極拳自修新法》為本,另立書名,並以「註釋」或「補充說明」的方式,解釋文言文陳述不明之處,方能有較大的陳述空間,而有助於學拳者的理解。

5.圖文不符和方位不清

《鄭子太極拳自修新法》的撰寫在當時的時代背景和可用的影像技術條件下,若非有全面計劃性的撰寫和編排,內文、足步圖和拳架演示照片三者要能完整配合確實相當困難。《鄭子太極拳自修新法》是具有原創性的太極拳書籍,也是有史以來第一本由文字、照片、足步圖三者撰寫而成的太極拳教材書籍,且其中亦有多位第一代弟子參與編輯和校對,所以要圖文相符和方位明確等,更是難上加難,如今鄭宗師已逝,無以求實。但對於舊版《鄭子太極拳自修新法》圖文不符之處,新版《鄭子太極拳自修新法》亦未加以說明,還是無法解釋學拳者的疑惑。

另外拳架演練的正確方位和足步圖未輔以方位圖示,雖然書中所示範之功架相片與足步圖大多匹配,但足步圖是朝向東、西、南、北四正方位或隅角的角度方位並未說明,讓學拳者也不易掌握行拳方向。

6.足步圖與定式圖、附圖不相合

舊版《鄭子太極拳自修新法》有足步圖與定式圖、附圖互不相合的狀況,但分開個別研究皆合太極拳經論。對於舊版《鄭子太極拳自修新法》足步圖與定式圖、附圖互不相合之處,新版《鄭子太極拳自修新法》亦未加以分辨說明,僅以修改足步圖與定式圖或附圖配合而已,如此還是無法解釋學拳者的疑惑。

所以若僅以校正的方式,修改原著《鄭子太極拳自修新法》的圖文,筆者認為會覆蓋原著的內容和精神,對原作者不敬;其修改的空間亦受相當的限制,無法解決原著之瑕,以及學拳者之疑惑。

7.足步圖前後不相連

舊版《鄭子太極拳自修新法》的足步圖係以人工繪製,因此難免會有前後圖的足步位置,繪製時不知覺移位而不連貫,令學拳者產生理解上的困難,但《鄭子太極拳自修新法》三版對此並未提出說明,甚且有相同的情事發生。所以要以校正的方式修改《鄭子太極拳自修新法》的內容,著實困難,此乃非戰之罪。雖然鄭曼青宗師的《鄭子太極拳自修新法》原著有瑕,但瑕仍不掩瑜。筆者還是認為應該保留原著,讓原著站在歷史的始點,再以《鄭子太極拳自修新法》為本,另立書名撰寫教材,才能有較大的修改和陳述空間,讓「鄭子太極拳」的教材書籍更臻完善,讓學拳者學拳時有完整明確的學拳方法,此乃解決之道。

三、新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處對照表

《鄭子太極拳自修新法》第一版之後,歷經民國六十三年和民國六十六年二次再版,再版內容除校者有所不同之外,只微幅修訂,內涵精神未變,所以太極拳界通常稱《鄭子太極拳自修新法》民國六十六年再版為「舊版黑皮書」(舊版鄭子太極拳自修新法)。

距1977年再版約三十年之後,亦即民國九十六年四月《鄭子太極拳自修新法》三版發行,書名與封面不變,增加一則「跋」文,印刷字體由楷書字體改為仿宋字體,內文包括文字內容、足步圖、附圖和定式圖約有199處經過修改,著者仍為永嘉鄭曼青,校者除羅邦楨與劉錫亨之外,增加徐憶中共三人,出版者由「時中拳社」改為「時中學社」,太極拳界通常稱《鄭子太極拳自修新法》民國九十六年再版為「新版黑皮書」(新版鄭子太極拳自修新法)。

筆者逐一比對2007年《鄭子太極拳自修新法》第三版和1977年《鄭子太極拳自修新法》再版的內容,而頁次和行數以2007年三版為主,足步圖方位為「坐南朝北」,亦即朝十二點鐘方向演練拳架,自第33頁至115頁和版權頁(註1),共有192項相異(註2),以及在「鄭子太極拳十三篇(卷上)和「鄭子太極拳十三篇(卷下)」中,有6處相異(註3),並在版權頁前增加1則跋文,所以總共有199項差異,如下表所示。

註1:目錄中「孔子繫辭」和「黃帝內經素問」的頁數應為一一九頁和一二0頁,66年再版和96年三版均有筆誤之處,66年再版分別為一一七頁和一一八頁,96年三版「孔子繫辭」為一一七頁,均不列入相異處。目錄中「原論」在前,「鄭子太極拳十三篇」在後,實際編排則「鄭子太極拳十三篇」在前,「原論」在後。

註2:足步圖全數重繪,一肩寬全數不同,相異處對照表只列出步法不同之足步圖。

註3:全書修改「同義不同字」、變動頁數、行數和空格之處,不列入相異處對照表。如「旣改既」、「卽改即」、「槪改概」、「茲改兹」、「囘改回」、「輙改輒」、「衆改眾」等,以及在「凡例」中第12行之標點符號「,」改為「。」而顧序中第11行的「,」卻未改為「。」另外新版後期印刷本在「十三勢歌」中的「想推用意終何在」一句,改為「詳推用意終何在」,以上皆未列入相異處對照表。

四、新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處論述

經過以上的比照之後,《鄭子太極拳自修新法》再版(舊版黑皮書)的內容,確實有些「內文不明」、「圖文不符」和「足步圖前後不相連」等瑕疵,宜藉機修訂。

在「內文不明」之處,可以註解的方式補充說明,以使學拳者更容易閱讀和瞭解黑皮書的內容;在「圖文不符」之處,可擇圖或擇文的方式補充陳述,或者二者並列陳述,在符合太極拳經論的原則下,由學拳者自辨自擇,以避免學拳者無所適從。至於「足步圖前後不相連」之處,可以重繪或插入新足步圖的方式補充,但這都要有個重要的前題;就是要保留《鄭子太極拳自修新法》原著原貌,另立書名。

《鄭子太極拳自修新法》三版(新版黑皮書),是在鄭曼青宗師逝世32年之後,再進行大幅度的修改,三版校者極盡心力修改,應獲得太極拳界稱讚,但對於內文不明、圖文不符、足步圖前後不相連等瑕疵,三版亦未能完整陳述修訂,而修改的內容在第一代弟子之中,見解也有所不同,所以第三版《鄭子太極拳自修新法》仍無法獲得鄭門弟子的共識,至今太極拳界仍然有新版和舊版相異處之爭議。

此一大幅度修改的做法,對於同時擁有再版與三版《鄭子太極拳自修新法》的學拳者而言,會產生諸多疑惑,如:「足與肩寬」即是一例,三版一反再版的說明而更動,足步圖亦幾乎通篇翻新,但卻無詳細說明翻新之必要性和緣由,不察者可能會認為鄭宗師的著作昨非而今是,可能讓學拳者產生學習上的信心動搖。

民國八十四年(1995年)在鞠鴻賓大師的推動下,台灣區運動會由高雄市主辦,且首次將鄭子太極拳三十七式套路列入正式競賽的項目,爲台灣太極拳史開創新頁。而對於鄭子太極拳三十七式套路競賽的評分標準,前輩和先進們曾議定以《鄭子太極拳自修新法》內容為依據。但民國九十六年(2007年)發行三版《鄭子太極拳自修新法》之後,由於足步圖和定式圖的修改幅度甚大,在競賽時究竟應以何版次為正確依據?其爭議至今仍然無法獲得共識,此一爭議將會影響鄭子太極拳的推廣。

就如筆者在自序中所言;「鄭子太極拳」乃是載道之體,綜觀鄭曼青宗師在早、中、晚期之拳架,同中亦有所不同,不同中亦有所同。鄭宗師當年授拳傳道,學子遍佈天南地北,文化、習俗和年齡皆有所不同。鄭宗師也因地應人不同而施教,所以有「立大規而存小異」的傳法,學拳者應在於「學問當明」,無須過於偏執。鄭曼青宗師門生眾多遍及海內外,傑出弟子更不乏其人,素負聲名的有:羅邦楨、劉錫亨、梁棟材、陳志誠、黃性賢、鞠鴻賓、徐憶中、陶炳祥、宋志堅、干嘯洲及吳國忠等人,然各有風韻各呈特色,純如劉羅,博學如梁,應用如陳,推展如鞠,名傳如黃,著書如吳,柔順如陶,守業如徐等。鄭宗師諸多第一代弟子皆能承藝傳道。其間各有風韻和特色,此乃因個人領悟、修為和身體條件之不同而致之,但得鄭宗師真傳者必不只一人,然得鄭宗師所傳亦非等於鄭宗師本人。而在《鄭子太極拳自修新法》三版「跋」中所言,請學社社員演繹拳架以詳究拳勢細節,這雖是務實負責的做法,且前輩社員之拳藝亦當精進。但「白馬非馬」,社員前輩雖各有鄭宗師所傳太極拳之藝,但還是不等於鄭宗師本人,即使集所有鄭曼青宗師弟子之拳藝,也不會是鄭宗師本人之拳藝。因鄭子太極拳有太多因個人不同的領悟和實踐而養成不同的個人特色,因此三版校者即使極盡用心,也不能替鄭宗師為言,此乃非戰之罪。中華文化是「易」的文化,太極拳道也是「易」之道,如果「十全」,則沒有「易」的空間。鄭宗師已在歷史,讓《鄭子太極拳自修新法》維持原著原貌,保留歷史走過的足跡是最好的做法,原著雖然有瑕,但瑕不掩瑜。

所以筆者在2020年10月出版《鄭子太極拳傳真》之後,再著《鄭子太極拳自修新法-新版與舊版差異論述》一書,希望藉著比較新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》之差異,探討對學拳者的影響,以及論述傳承的契機,祈望對後來學拳者有所助益。

※本書中民國六十六年再版的《鄭子太極拳自修新法》稱之為「舊版」,民國九十六年三版則稱之為「新版」。除了「舊版」與「新版」的名詞外,筆者書中所主張的「足步圖」和示範的「拳架運行順序圖」,皆以「傳真版」稱之。

(一) 「步法圖例」八種或七種步法之論述

《鄭子太極拳自修新法》初版原著和鄭宗師在世時的再版,亦即民國63年版中,都是八種「步法圖例」,但全書中並未出現五分實的步法。而在「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原」拳式出現左右足各為三分實的「三三平分」足步圖,何以會有「三三平分」的足步圖?鄭宗師並未敍明,其因亦無定論,可能的原因之一是當初的繪圖者規避「雙重則滯」之弊,而採「三三平分」足步圖。

所以在「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原」三式足步圖「三三平分」不變的情況之下,民國66年再版刪除「五分實」的步法圖例而成七種,但在第35頁第6行仍寫八種步法圖例未變。

民國96年三版中,「步法圖例」恢復「五分實」的步法圖例而成八種,並將「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原」三式的足步圖,改為重心「五五平分」的足步圖,書中前後一致,但校者並未補充說明緣由。

筆者認為「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原」三式的足步圖,可改為重心「五五平分」的足步圖,其原因如(二)「雙重則滯」和「五五平分」足步圖之探討的內容。

所以「功架三十七式之分釋及圖解」中的「步法圖例」應維持原著的內容為八種。而「腳尖點地」和「腳跟點地」兩種步法圖例,在「鄭子太極拳自修新法」的足步圖中,另一腳的步法圖例都是「全實足」,所以筆者為了充分表示「虛實分清」之意,在拙作「鄭子太極拳傳真」的「足步圖說明」中,將「腳尖點地」和「腳跟點地」分別以「腳尖沾地全虛」和「腳跟沾地全虛」且「沾地如沾水」陳述。

(二) 「雙重則滯」和「五五平分」足步圖之論述

雖然「功架三十七式之分釋及圖解」中的「步法圖例」為八種,但舊版《鄭子太極拳自修新法》中,並無「五分實」的足步圖出現,而「起勢(預備式)」、第一次「十字手」和「歸原(收勢)」,重心皆為「三三平分」足步圖。有關「三三平分」足步圖,鄭宗師在書中並未說明緣由,第一代弟子對此見解亦未獲共識,據鞠鴻賓大師有關足步圖繪製者曾言:「這個畫圖可以說是宋志堅畫的」(註)。

註:引用YouTube「鄭子太極拳大師鞠鴻賓談進步搬攔捶步法」。

王宗岳太極拳論「偏沉則隨,雙重則滯」,身體重心垂直線在兩腿中間是為雙重,盤拳架若雙腳雙重,則無法消沉拙力,內勁亦難以從腳底長出。所謂「雙腳不雙重」就是身體的重量,不由左右雙腳均分承受,將身體重量儘量承受於一腳。雖然鄭曼青宗師在《鄭子太極拳自修新法》第29頁「自修要略」中述及;「全身重量,秖許放在一隻脚上」、「將全身重量必須放在一隻腳上。」以及在《鄭子太極拳十三篇》第38頁「別程序十一」中亦言「惟習太極拳者。將體重付於一足。」但就現代物理學而言;拳架的運行中,只有一腳離地懸空,才能將全身重量放在另一腳上。所以無論是「全虛足」或「足尖點地」、「足跟點地」,只要觸地就會承受身體少許重量,而分擔一些「全實足」所承受的全身重量,所以太極拳界有部份人士提倡可增加「九分實」和「一分實」二種足步圖例(註)。

註:1.謝少鵬(Chia Siew Pang)先生籍廣東南海,當年戰亂時代閤家移居新馬,早年拜師廣東楊門李岳大師,青年時於新加坡精武擔任太極拳副教練。鄭曼青宗師在新馬授拳傳道時,經李師介紹,伺候在鄭宗師一旁學藝,也為黃性賢大師的相手,著有《Tai Chi: TEN MINUTES TO HEALTH》一書,精通中醫,新加坡太極協會的創會教練之一,中年時曾應邀歐洲傳藝。

2.謝少鵬(Chia Siew Pang)先生所著《Tai Chi: TEN MINUTES TO HEALTH》一書中,諸多拳式的運行,均有兩腳重心各為九分實和一分實的「九一步法」足步圖。

筆者認為鄭曼青宗師的原意應該是強調「虛實分清」。而對「虛實分清」的定義,筆者的釋義為:在「中定」的身形不變之下,「全虛足」、「足尖點地」和「足跟點地」三虛足皆可隨時離地而起。虛足離地瞬間全身重量都放在實腳上,此時虛足可進可退,可攻可守,實足則可養成鬆沉內勁,這應該是認定的時間點不同所致,但卻容易讓學拳者產生疑惑和誤解。至於鄭子大極拳中,何以會有三式「五五平分」的步法?筆者的看法如下:

1.早期太極拳的老拳譜並無「預備式」、「起勢」、「歸原」和「收式」,後有將「預備式」取名為「太極勢」或「無極勢」者。但在鄭子太極拳中,「預備式(起勢)」與「歸原(收式)」乃是「以心行氣,以氣運身,運而後動」和「氣歸丹田」的運行,此時上虛下實,亦分虛實,且以上三式皆含有預備式「混元樁」之樁功在內,精神內固,氣沉丹田,未具攻防含意,其主要的目的是以「調身」、「調神」和「調息」為主。因此以上三者無關「雙重則滯」,並不以為病。

2.至於在新版《鄭子太極拳自修新法》中,有二次的「十字手」拳式,第一次「十字手」雙腳皆為五分實的「五五平分」足步圖,如《鄭子太極拳自修新法》中「足步圖45」。第二次「十字手」則為左腳實右腳虛的足步圖,如《鄭子太極拳自修新法》中「足步圖159」。

而在早、中期鄭曼青宗師的拳架影片和第一代弟子羅邦楨先生的拳架影片中,二次的「十字手」皆為左腳實,右腳虛,除虛實分清之外,亦具攻防含意,可進可退。以下二種「十字手」的步法,學拳者可自辨自擇或二者皆習練,本書在【「新版與舊版《鄭子太極拳自修新法》相異處論述」的(十四)】中,對「十字手」步法、手法和心法將進一步探討。

(三) 一肩寬一步遠之論述

1. 平行步和弓步一肩寬

「平行步一肩寬」或「弓步與肩同寬」的名詞,可見於太極拳書籍或文章,但鮮少有相關書籍或文章會在「平行步一肩寬」或「弓步與肩同寬」二者做明確的定義。因為「平行步」是腳掌那一處?「與肩同寬」是肩的那一點,並無定論,所以再怎麼站都可以解釋為平行步或弓步與肩同寬。

新版《鄭子太極拳自修新法》全數修改舊版足步圖一肩寬的寬幅,第36頁「預備式」足步圖3,「平行步一肩寬」為兩腳中指到腳跟之二條縱中線,齊而平行,兩腳掌的「外緣」距離與兩肩肩關節的寬度相同。

但測量《鄭子太極拳自修新法》第37頁附圖二至附圖五,以及鄭曼青宗師早期、中期和晚期的預備式(混元樁)的結果,卻為兩腳掌中指到腳跟之二條縱中線,齊而平行,且距離約與兩肩關節的寬度大致相同,亦即與舊版《鄭子太極拳自修新法》的「足步圖3」相同,其測量結果如下所示。

若兩肩的肩關節和兩腳的縱中線,在同一直線上,並與人體的垂直中心線,三線互為平行,則身體的重量自然會沿著骨架往下鬆沉,從大腿到小腿,身體重量自然的平均分佈到兩腳掌,此時人體各部位處於平衡的狀況,有助於全身鬆靜和沉穩。就如「預備式(混元樁)」定式時,將全身的重量有如水往低處流般的鬆沉至腳底,欲陷入地,此時則會感到腳底因地心引力的相向作用反彈,「勁」從腳底長出。蔡肇祺先生所著的《我所認識的太極拳》第29頁中亦陳述:「使齊而平行的雙腳板縱中線,必保持肩幅寬;」。

而筆者認為無論是「平行步」或「弓步」的一肩寬皆可依個人體型、年齡、鬆沉度和拳勢的不同,而在新版與舊版二者的一肩寬足步圖之間自然調整,在「鬆」與「自然」的前題下,「立大規存小異」並無礙於拳架的優劣。

因為「一肩寬」和「一步遠」(如2.前後腳一步遠所陳述),在保持相同鬆沉度的前題下,拳式的運行互有代償作用,例如:單鞭下勢、抱虎歸山、斜單鞭和玉女穿梭一、三等式,在拳架的步法上會大於一步遠而代償為小於一肩寬;進步栽捶的步法則會大於一肩寬而代償為小於一步遠等。

筆者在以下足步圖格中,設定二格為兩肩關節的距離,亦即一肩寬的寬幅,並以新版和舊版《鄭子太極拳自修新法》的「預備式」足步圖和「弓步」定步足步圖,說明平行步、弓步一肩寬和前後腳一步遠的步幅如下:

(1)「舊版預備式」一肩寬,初學者和精進者皆可採此一足步圖練拳。

(2)「新版預備式」一肩寬,年長者可採此一足步圖練拳。

(3)「傳真版預備式」的一肩寬與舊版相同(註),其「拳架運行順序圖」如下。

註:筆者主張的「一肩寬」視個人體型、鬆沉度和拳勢不同,在新版和舊版「一肩寬」之間自然調整,只要將重心鬆沉至足底,欲陷入地即可。

(4)舊版弓步一肩寬,初學者和精進者皆可採此一足步圖練拳。

(5)新版弓步一肩寬,年長者可採此一足步圖練拳。

(6)傳真版弓步一肩寬與舊版相同,如下所示。

2. 前後腳一步遠

對於「前後腳一步遠」的距離,新版和舊版《鄭子太極拳自修新法》的足步圖差異不大,可存小異。筆者以「攬雀尾左掤」和第二次「右倒攆猴」的足步圖說明「前後腳一步遠」如下:

(1)弓步一步遠

「攬雀尾-左掤」定式時為「左弓步」步法,後腳以腳跟為軸,腳尖內扣約45度與前腳掌平行,「前腳跟」和「後腳尖」的垂直線間距,約為0.8~1.0腳掌長,此時「前腳尖」和「後腳跟尖」的垂直線間距,稱之為「兩腳一步遠」。但其距離可依個人的體型、鬆沉度和拳式的開展度不同,而在±10一步遠的距離間自然調整皆合拳理,勿需執著於方寸之差。以此類推;右弓步法亦同。「舊版」、「新版」和「傳真版」的一步遠均在筆者定義範圍之內,如下圖所示:

A.舊版弓步一步遠

B.新版弓步一步遠

C.傳真版弓步一步遠,如下所示。

(2) 平行步退步一步遠

以第二次「右倒攆猴」為例,左腳直線往後退步,腳尖沾地,重心再移付左腳,右腳虛左腳實,「前腳跟」和「後右腳尖」的垂直線間距,約為0.8~1.0腳掌長,此時「前腳尖」和「後腳跟」的垂直線間距,稱之為「一步遠」。以此類推,「左倒攆猴」亦同,如下圖所示:

A.舊版平行步退步一步遠

B.新版平行步退步一步遠

C .傳真版平行步前進和退步一步遠,如下所示。

※筆者在本書的論述和足步圖中,除了特別說明之外,為求得一致性的陳述,兩腳一肩寬一步遠皆採原著《鄭子太極拳自修新法》(舊版)的步幅,在足步圖格中,設定二格為兩肩關節的距離,亦即一肩寬的寬幅,如「(三) 一肩寬一步遠之探討」所陳述。

※舊版與新版拳式足步圖的順序編號,以流水編號為原則,而傳真版拳式足步圖,則配合拳式運行順序圖編號。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價