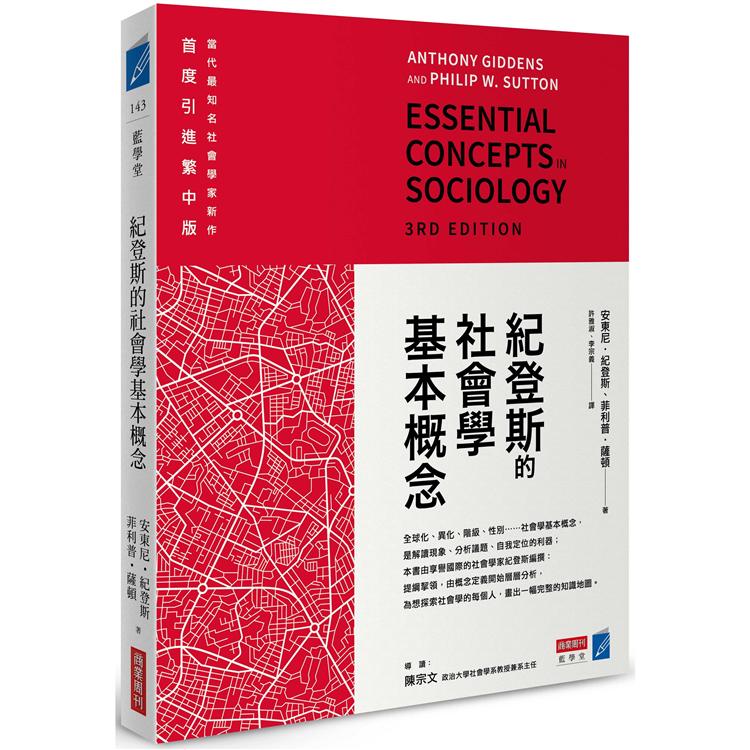

紀登斯的社會學基本概念

活動訊息

內容簡介

★當代最知名社會學家新作,首度引進繁中版★

紀登斯的社會學大師課,開課了!

解析68個關鍵字》社會學不難,掌握這些概念就夠

/全球化、現代性、理性化……社會學家從哪些角度思考?

/異化、工業化、移民……社會學如何詮釋人的生活?

/資本主義、消費主義、分工……決定我們生活的社會結構有哪些?

/階級、性別、父權、種族……為什麼人生總有不平等?

/文化、身分認同、意識型態、媒體……關於人際互動與溝通的概念又有哪些?

【以上社會學基本概念,你用過哪些?讀懂哪些?】

我們每個人都受社會影響,接收各種資訊、思想,同時透過互動去塑造社會。如果想知道社會究竟如何塑造我們,以及該如何因應,就不能不讀「社會學」。社會學給我們一副特殊的眼鏡、清晰的視角,能穿透清楚社會現象背後的脈絡,深入社會問題的核心。社會學並不提供標準解答,而是強調批判、反省,指引另一種思索問題的方法。

《紀登斯的社會學基本概念》就為此而生。紀登斯是享譽國際的社會學大師,對當代理論發展及社會政策都有卓越貢獻。在導言他便提出本書的目的:「藉著一些基本概念,提供了提供一份精準且最新的當代社會學概念地圖」,點出了理解當代社會學的核心,就是熟悉這些概念的起源與當代用法,了解社會學議題是如何隨著時代變遷而逐步發展。

全書分為10大主題,精選68個概念,包含如「全球化」、「現代性」、「消費主義」、「社會流動」、「生命歷程」、「身分認同」……,每個概念以定義破題之後,便依照時序講解,點出歷史上每個思想家的見解,以及概念在當代創造性解讀,更重要的是也著墨於批判、反思之處,以及延伸的探討。一步步帶領讀者將概念融會貫通,形成系統化的思考。

全書有簡潔的文字、透徹的解說,你可以學到:

■概念的現行定義

明快短句抓出概念的重點。

例如階級(class)是一個群體,依據相關職業、擁有的財產與財富或選擇的生活方式,所界定的相對位置。

■概念的起源

沿著時間軸依序講解歷來思想家的看法與概念流變。

例如馬克思認為,基本的階級對抗發生在擁有生產工具的資本家和工人(馬克思稱他們為「無產階級」)之間。

■概念的意義與詮釋

當代社會學家如何超越原有的理論框架,賦予新的詮釋。

例如當代社會學家大都認為,階級是一大群擁有相同經濟資源的人,資源強烈影響他們的生活形態。「財富」和「職業」是階級差異的主要基礎。

■概念的批判

這個概念不足之處為何,面臨哪些批評,被哪些概念取代。

例如以階級為基礎的社群和階級認同逐漸淡化,反而以性別、族群、性取向和政治聯盟作為認同來源。

■延伸相關

這個概念近來的相關研究與發展。

例如「平台資本主義」公司和「零工」經濟部門興起,優步(Uber)等平台仲介的「零工」,是中產階級、工人階級還是一個全新的階級分類?

培養社會學批判思考的眼光,我們才得以立體地理解、反思自己與他人的處境,社會才有被鬆動、改變的可能。關心社會、了解社會、批判社會,就由紀登斯帶著我們開始。

本書特色

1.當代社會學巨擘,寫給入門者的小書

紀登斯堪稱當代社會學界巨擘:享譽國際多年,學界、政界皆有卓越貢獻;其所提出的「第三條路」政策廣為人知。本書為大師寫給所有人的社會學概念解析,除人文社科系所師生之外,也適合一般喜好社會學的讀者、想提升知識與思考的每個人。

2. 解答你一直想弄清楚、卻不知道問誰的社會學疑問

社會學盤根錯節,讓你霧煞煞?社會學確實不容易,本書梳理繁複理論,從基本概念入手,從定義開始解析,溯及源頭、相關討論及詮釋,更包含正反觀點,幫入門者打基礎,在快速變化的社會,一步步找到指引前進的地圖。

3. 10大單元,68個概念,社會學知識一網打盡!

全書架構完整,網羅主要基礎概念與新知,無論是想掌握整體視野,或是想深入理解最新詞條的讀者皆適讀。

專業推薦

「這是一本非典型的社會學之作……正因為不是詞典,不會枯燥,使本書更有可讀性;不是法典,才得以刺激讀者開放思考;也因不是經典,方能指引讀者走向經典之路。」—— 陳宗文( 國立政治大學社會學系教授)

「社會多變,社會學的概念自然令人眼花撩亂,站在基礎上以不變應萬變,順著紀登斯的指引,也許可以減少我們在認識大千世界時的困惑。」—— 許雅淑、李宗義(本書譯者)

目錄

推薦序

譯者序

導 言

主題一 社會學之思

01數位革命(Digital Revolution)

02全球化(Globalization)

03現代性(Modernity)

04 後殖民主義Postcolonialism

05後現代性(Postmodernity)

06理性化(Rationalization)

07社會(Society)

主題二 社會學研究方法

08理念型(Ideal Type)

09質化研究/量化方法(Qualitative/Quantitative Methods)

10實在論(Realism)

11反身性(Reflexivity)

12科學(Science)

13社會建構論(Social Constructionism)

14 結構/能動性(Structure/Agency)

主題三 環境與城市生活

15異化(Alienation)

16環境(Environment)

17工業化(Industrialization)

18移民(Migration)

19風險(Risk)

20永續發展(Sustainable Development)

21都市主義(Urbanism)

主題四 社會結構

22科層體制(Bureaucracy)

23資本主義(Capitalism)

24消費主義(Consumerism)

25分工(Division of Labour)

26教育(Education)

27組織(Organization)

28宗教(Religion)

主題五 不平等的生活機會

29階級(Class)

30性別(Gender)

31交織性(Intersectionality)

32父權制(Patriarchy)

33貧窮(Poverty)

34種族與族群(Race and Ethnicity)

35社會流動(Social Mobility)

36地位(Status)

主題六 人際關係與生命歷程

37社群/社區(Community)

38家庭(Family)

39生命歷程(Life Course)

40網絡(Network)

41性(Sexuality)

42社會化(Socialization)

主題七 人際互動與溝通

43文化(Culture)

44論述(Discourse)

45身分認同(Identity)

46意識形態(Ideology)

47互動(Interaction)

48媒體(Mass Media)

49公共領域(Public Sphere)

主題八 健康、疾痛與身體

50生物醫學(Biomedicine)

51醫療化(Medicalization)

52病人角色(Sick Role)

53障礙的社會模式(Social Model of Disability)

54社會自我(Social Self)

55脫序(Anomie)

主題九 犯罪與社會控制

56偏差(Deviance)

57標籤化(Labelling)

58道德恐慌(Moral Panic)

59社會控制(Social Control)

60污名(Stigma)

主題十 政治社會學

61權威(Authority)

62公民身分(Citizenship)

63市民社會(Civil Society)

64衝突(Conflict)

65民主(Democracy)

66民族國家(Nation State)

67權力(Power)

68社會運動(Social Movement)

參考書目與進一步閱讀

索引

序/導讀

推薦序

非典型的社會學之作

陳宗文(國立政治大學社會學系教授)

社會學是不是一門專業?這本書提供了正面回應:如果需要用到一本不算薄的書來介紹一些關於社會學的關鍵概念,而且這些概念還不是三言兩語可以談清楚,社會學的專業門檻還真是高。

社會學的專業來自深厚的傳統。倘若物理學和生物學是揭露事物紋理和生命原理的科學,社會學就是為了理解群體生命並與事物之間的各種現象,是伴隨著都市、產業、政治與宗教等的巨大變遷而生成的一門科學。這場促成社會學生成的變遷始於十九世紀,到今天還進行著。

將近兩百年以來,社會學已經積累相當豐富的思想成果,且持續不斷自我更新,絕不是數十個關鍵名詞可以道盡。更何況萌生於西歐,傳播北美,繼而回流歐陸,並擴散到全球的社會學,早已在各處建立起學系制度,札根教育。在地的社會學教育,或當有在地的情境配合,但社會學的核心關懷並不因此而有太大差異,這是因有如這本企圖為社會學的關鍵概念定調的書之故。

英國社會學家紀登斯為促進社會學知識擴散功不可沒。他有硬底的學術著作,也出版有課堂裡不可少的入門讀本,當然在社會實踐方面也有高度成就。是少有在研究、教學和服務兼備的社會學神人。這本書是紀登斯後期之作,他以數十年的功力,焠鍊出十個主題概念組,為這些重要概念的說文解字。

但請不要以為這本書格局簡單,就直接跳入詞語的詮釋。讀者一定要讀過前言部分,必須先明白紀登斯編寫此書的理念及原則。紀登斯秉持的立場在於社會學是一門多元認識的科學,且社會學概念是與時俱進的,必須以批判的精神予以闡釋,並藉由相當數量的延伸閱讀來擴大認識範疇。

並且,要特別提醒讀者這本書的非典特徵,畢竟這是一本非典型的著作:

一、非詞典

雖然本書是以社會學的關鍵詞構成,提供專業名詞的溯源、意義和運用,但關鍵詞選擇有作者的偏好,不可能窮盡社會學領域内的所有用語。例如宗教社會學或藝術社會學領域的語詞並沒有收納在内。故此,本書並不足以作為詞典,反如紀登斯所言,可與他的其他著作相佐,可一覽紀登斯的社會學關懷,也是理解他理念的工具手冊。

二、非法典

這本書當然也就不能用以界定社會學範疇,或作為定義社會學知識之欽定本。既然作為輔助工具,也就有其待欲實現之目標,也就是冀望這本書的使用者,能藉由書中對每個關鍵詞的定義和解說,有機會更進一步自修社會學。因此,本書對關鍵詞的定義與範疇不是規範性的,更不能視之為權威,反而強調開放性與發展性。

三、非經典

研讀社會學或可經由工具書入門,卻仍要有經典的洗禮。只熟記專有名詞,並不能參透社會學的精義。此書不是經典,也不能是手邊唯一的社會學著作,卻可作為不少經典著作的索引。讀者當從有興趣的條目,從概念起源、意義詮釋,經批評,到延伸,在段落之間找到可能的經典之作,進一步去研讀。

這三項非典特徵是重要的:正因為不是詞典,不會枯燥,使本書更有可讀性;不是法典,才得以刺激讀者開放思考;也因不是經典,方能指引讀者走向經典之路。

譯者序

一份探索社會學的知識地圖

概念,是對事物普遍而抽象的認識;概念,是我們認識與理解世界的首要方式;概念,承載著人類過去的經驗與知識,也涵蓋當下的發展與未來的轉變。

當初接下這本書的理由很簡單,作者是大名鼎鼎的紀登斯,從一九八〇年代開始,紀登斯的作品大概是每一個讀社會學的學子,或多或少都會接觸的作品,不論是講述社會學基本原理的教科書,抑或是探討現代性後果、自我認同與親密關係的現代性三書,每一本在全球都造成洛陽紙貴的熱潮,值得一提的是其「第三條路」(third way)的主張,甚至影響二十一世紀之後臺灣的現實政治。

另一方面,本書英文書名是社會學基本概念,既是社會學又是基本,那由我們來做自然再合適不過,沒想到,這一路翻下來卻是吃盡苦頭,越是基本的概念,理解和翻譯起來也就更加的困難,也讓我們益發敬佩作者深厚的社會學功底。

本書翻譯的困難主要有二:一是名稱上的差異。概念是對現象、事物普遍抽象的描述,簡單來說就是定義的過程。然而,相同的詞在不同脈絡就有不同的譯法,例如community(社區/社群/共同體)、status(身分/地位)、identity(身分/認同)、nation(民族/國族)。翻譯對這種事當然早已習慣,但在本書中卻有特別困難,因為概念力求前後的統一,其指涉通常簡潔扼要,脈絡的鋪陳也相對有限,而許多概念如兩位作者所言其實充滿爭議,各種說法以及適用的脈絡莫衷一是,再加上社會學者對於既有概念「帶引號」的各種轉化,往往讓人讀到抓狂,也造成我們在翻譯選擇上分外躊躇。

二是概念的演化。如作者在前言所述,社會學的概念往往結合理論與實證研究,而且具有「雙向」過程,概念本身會影響並改變人對世界的認知。這也意味著所謂的基本概念本身不會永遠固著不變,包括對於何謂基本概念的選擇,與概念的指涉及應用範圍都是充滿辯證,要達到前後一致、普遍性的「概念」認識似乎沒那麼簡單。

不過,翻譯上的困難並不影響閱讀本書的價值,本書仍然是掌握目前社會學基本概念最好的著作之一。社會學概念何其多,作者卻只精挑細選出六十八個,讓我們重新思考當代社會學去蕪存菁後留下的核心。此外,本書編排也非常用心,主要架構是先依照議題區分不同章節,每一章節挑選數個重要概念,重要的概念選擇也經過反覆琢磨。不同於二○一四年與二○一七年推出的舊版本,第三版以「數位革命」開場,這也向讀者宣告數位化、網路、社交媒體等當代獨特的現象已經滲透到社會行動者的日常生活之中,這是過去社會學基本概念未能涵蓋的內容。除此之外,作者也帶入當代社會影響最深遠的社會事件,新冠狀病毒(Covid-19)的擴散,這些都是非常具有時代性的概念分析。

接著作者一一說明每個概念的現行定義(特別強調是現行定義是為了凸顯概念的可變性,其定義會隨著不同時間、空間而有所改變),這部分作者通常會使用簡短的內容說明、接著說明每一個概念的起源、意義與詮釋、批評之處、延伸相關、參考書目與延伸閱讀。作者採用統一的架構,在短短的篇幅中清楚扼要地交代了每一個概念的前世今生,說明了概念興起的系譜(過去知識生產的脈絡)、相關的批評與爭議(當下概念應用的問題與分歧)、以及自此延伸的相關概念(未來發展與轉變的可能)。

翻譯完這本書之後,有一種以簡勝繁、越簡越難的感觸,作者介紹概念的語言精準、精鍊、層次清晰,總結概括的能力驚人。功力不夠的人,往往用盡篇幅仍然無法掌握一個概念的精髓,唯有非常精透社會學這門知識領域的人方能駕馭分析社會學基本概念這樣的根本著作。我們非常榮幸能夠接下這份挑戰,也對於此書中文版的出版戰戰兢兢,許多過去視為理所當然、毋庸置疑的基本概念,在翻譯的過程中再經歷一趟重新學習、理解、檢視與反思的歷程,相信這本書無論是對於想要了解社會學為何的一般大眾、新入門的社會學學子、已經在社會學領域鑽研許久的學者、教師,都有很大的助益。

社會多變,社會學的概念自然令人眼花撩亂,站在基礎上以不變應萬變,順著紀登斯的指引,也許可以減少我們在認識大千世界時的困惑。

試閱

02全球化(Globalization)

現行的定義

藉由各種過程使分散各地的人彼此之間更密切、更直接地交流,從而建立了單一的命運共同體或全球社會。

概念的起源

全球人類社會的想法可以追溯到十八世紀啟蒙運動時期把「人性」(humanity)視為整體的討論。全球化也可以從十九世紀馬克思關於資本主義的擴張趨勢,以及涂爾幹關於分工地理分散的想法中提煉出來。但是就現代意義而言,「全球化」第一次編入字典是在一九六一年,直到一九八○年代初經濟學才經常使用這個字(Kilminster 1998: 93)。

社會學討論全球化理論的重要先驅是華勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的「世界體系理論」(World Systems Theory)(1974, 1980, 1989)。華勒斯坦認為,資本主義經濟體系的運行超越國家層次,是由相對富裕的國家組成核心,最貧窮的社會形成邊陲,兩者之間夾著半邊陲。然而,當代爭論是源於一九七○年代以來,跨國公司的發展與權力導致全球化加速,涉及民族國家的衰弱、超國家貿易區塊以及區域性經濟政治實體(例如歐盟)的興起,旅費更便宜導致更普遍的國外觀光與移民,還有網際網路出現促進更快速的全球通訊。到了一九九○年代,全球化概念已經進入社會學主流,影響了這門學科的各個專業領域。

意義與詮釋

雖然大多數的社會學家都可以接受我們提出的現行定義,但對於全球化的根本原因以及它帶來的是正面或負面的發展,仍然存在許多分歧。全球化提醒我們注意變遷的過程,或者是邁向全世界互賴的社會趨勢。但這並不意味著它必然導向一個單一的全球社會。全球化有經濟、政治和文化等面向(Waters 2001)。

對於某些人來說,全球化主要是經濟活動,涉及金融交易、貿易、全球生產和消費、全球分工和全球金融體系(Martell 2017)。經濟全球化促進了人口遷移的增加,改變遷徙和定居的型態,創造了一種更具流動性的人類存在形式。對於其他人而言,文化全球化更為重要。例如,羅伯森(Robertson 1995)提出了全球在地化(glocalization)的概念(融合全球和在地元素),用以掌握地方社群集體主動修改全球過程以符合本地文化。這導致世界各地文化產品的多向流動。那些對政治全球化印象深刻的人把重點放在日益增強的區域和國際治理機制,例如聯合國(United Nations)和歐盟(European Union)。這些機構把民族國家和國際非政府組織匯集到共同的決策論壇中,規範新興的全球社會體系。

全球化已經被理論化成為幾個相互連結的過程。貿易及市場交換通常以全球範圍進行。國際政治合作日益增長,例如活躍的「國際社群」(international community)或使用多國維和部隊等概念,展現了超越國界的政治和軍事合作。最新的資訊技術發展和更有系統(更便宜)的運輸也意味著社會和文化活動也全球範圍內開展。另外,人類活動的全球化變得愈來愈密集。也就是說,更多全球貿易、更多國際政治、更頻繁的全球運輸、更常態的文化交流。以全球為範圍的活動數量日益增加。許多社會學家意識到自一九七○年代以來,因為數位化、資訊技術的進步以及商品運輸、服務和人員的改善,導致全球化加速。快速的全球化產生深遠的影響,二○二○年新冠狀病毒在全球迅速傳播充分說明了這一點。一地做出的經濟和政治決定,可能會對其他遙遠的社會和民族國家產生巨大影響,因此,那些長期以來身處核心的要角,似乎已經失去了一些權力與控制。

批評之處

全球化理論專家認為全球化的過程徹底改變人的生活方式,但是其他人則認為這種說法過於誇大。批評者(也被稱為「懷疑論者」)認為,儘管現今民族國家之間的聯繫與貿易已多於過去,但這些國家並未建立一個統一的全球經濟體系(Hirst et al, 2009)。取而代之的是,歐盟、亞太地區和北美的內部有一股區域貿易強化的趨勢。由於這三個區域經濟體彼此相對獨立運作,因此懷疑論者認為任何全世界、全球經濟體系的概念仍屬空想。

全球化削弱民族國家作用的想法也受到挑戰。各國政府繼續扮演關鍵角色,因為他們在貿易協定和經濟自由化的政策中規範和協調經濟活動。國家主權的匯聚(pooling)並不等於喪失主權。儘管全球互賴增強,但各國政府依然保有很多權力,並且在全球化快速發展的情況下,採取更加積極、外向的立場。全球化不是更緊密整合的單向過程,而是帶來各種結果的影像、資訊和影響的雙向流動。

延伸相關

由於全球化形成社會學基本概念的背景,因此它出現在近期針對不同主題範圍龐大的研究之中,包括跨國恐怖主義、社會運動、衝突與戰爭、移民研究、環境社會學、多元文化主義等更多研究議題。隨著研究的推展,全球化五花八門的非意圖性結果也得到挖掘。舉例來說,雷納德(Renard, 1999)針對「公平貿易」產品浮現與成長的研究發現,儘管全球化過程由大型跨國公司主導,但經濟全球化也創造了更少的落差或利基,小規模的生產者得以憑藉公平與團結等共享的價值觀跨入那些利基市場。

現在,全球化的概念已被普遍接受為社會學主流的一部份,並且幾乎在每一個專業研究領域成為研究的背景。羅多梅托夫(Roudometof 2020)認為,全球化已經更普遍地成為當代社會科學與公共論述中的關鍵字彙,包含世界主義(cosmopolitanism)、混合性(hybridity)、全球在地化、跨國主義和跨文化主義。整體而言,這個綜合的概念使社會學家能夠更牢牢掌握超越單一民族國家層次所發生的社會和經濟重大變遷。羅多梅托夫認為這是全球化概念最重要的功能,而不是為了對全球化理論及其正負面結果達成一致看法而做的各種嘗試。

針對全球化的評判南轅北轍,但馬泰爾(Martell 2017)的評價又回到了人們熟悉的不平等這個主題。他認為儘管許多社會學家將全球化視為部分或主要是一種文化現象,但我們必須理解資本主義經濟學和物質利益所扮演的關鍵角色。馬泰爾對新興跨國政治領域的世界主義理論(cosmopolitan theories)存有疑慮,他認為此說過度樂觀。即使全球化為真也並不平均,它複製既有的不平等與不公平的權力機會。例如,全球自由流動意味著「移動需求最低的人——有錢的精英——是最能自由流動的人;而最需要移動的人——窮人以及核心富豪以外的人——卻受到最大限制」(Martell 2017: 251)。儘管文化變遷很重要,但對於馬泰爾而言,資本主義經濟學仍然是形塑現代世界的重要驅力。

【摘錄2】主題五 不平等的生活機會

35社會流動Social Mobility

現行定義

是指人或社會群體在社會階層體系中向上或向下的流動。在已開發的現代社會中,社會流動是指在社會階級體系中的移動。

概念的起源

社會流動的研究可以追溯到一九四五年後,當時社會學家試圖評估社會不平等(通常是階級),是否會隨著社會日益富裕而減少。有些經濟學家認為,從工業化之前低度不平等,經濟起飛持續的經濟成長導致了不平等的增加,但隨著時間的推移,社會流動性增加,不平等將趨於平緩並進入逆轉。在一九六〇年代末,美國的研究發現許多垂直流動,儘管實際的流動相當少或僅是小範圍的流動。大範圍的移動,例如工人階級到中上層階級,仍然非常罕見。向下流動的情況就更罕見,因為白領階層和專業工作增加的速度比藍領工作更快,使得藍領工人的兒子能夠進入白領階層工作。

利普賽特和迪克斯(Lipset and Bendix 1959)分析九個國家的資料做了一項重要研究,分別是英國、法國、西德、瑞典、瑞士、日本、丹麥、義大利和美國。他們研究聚焦於男性從藍領工作流動到白領工作,並有了一些令人驚訝的發現。沒有證據顯示美國比歐洲社會更開放,因為美國的垂直流動率為30%,歐洲則介於27%到31%之間。作者的結論指出所有的工業化社會都經歷類似的白領工作擴張,促進了向上的流動。現在的社會流動研究越來越重視性別和族群的面向,試圖評估整體社會流動是增加還是減少。

意義與詮釋

社會流動是指個人和群體在不同社會經濟地位之間的流動。垂直流動是指在社會經濟尺度的上升或下降。因此,收入、資本或地位提高的人被稱為向上流動,而經濟或地位惡化的人則是向下流動。在現代社會中,由於人們搬遷到新的地區尋找工作,也有很多地理上的流動,這被稱為橫向流動。這兩者往往密切相關,因為個人可能獲得晉升,需要轉移到同一個集團在其他地方的分公司,甚至是國外分公司。

社會學家研究社會流動的兩個主要面向。一是代內流動,著眼於個人一生中在社會量表上的上升或下降程度。再來是代際流動,探討小孩與他們的父母或祖父母相比,在社會量表上向上或向下移動以及移動的程度。爭論的重點往往是階級體系相對固定或流動,以及隨著工業資本主義社會的成熟,社會流動是否變得更加容易。如果向上的社會流動程度仍然很低,那麼我們可以推測,階級依然牢牢掌控人們的生活機會,但如果今天的社會流動比以前更多,那我們可以說階級的控制正在減少,社會越來越以功績導向,而且不平等的情況更少。

英國社會流動程度在戰後獲得廣泛的研究,有豐富的經驗證據和研究報告。格拉斯(Glass 1954)分析一九五〇年代之前很長一段時間的代際流動,他的結論指出英國不是一個特別開放的社會,儘管有許多小範圍的流動。向上流動比向下流動更普遍,但那些處於底層的人往往動彈不得。戈德索普(John Goldthorpe)和他的同事做了一份〈牛津流動性研究〉(The Oxford Mobility Study),即《現代英國的社會流動性和階級結構》(Social Mobility and Class Structure in Modern Britain [1980] 1987),試圖找出自格拉斯的研究以來,英國社會流動形態發生多大的變化。研究發現男性整體流動的程度比先前要高,階級體系中大範圍的流動更多。但是,職業體系並沒有變得更加平等:截至一九八〇年代,藍領男性獲得專業與管理工作的機會增加是因為職業結構的變化,而不是因為機會增加或不平等減少。戈德索普與傑克森(Goldthorpe and Jackson 2007)使用更多新資料得出結論,沒有證據表明代際流動在絕對意義上下滑,但有一些跡象表明大範圍的流動下降。他們還發現男性向下和向上流動之間出現了較不受人歡迎的平衡,這代表不大可能恢復向上流動的上升率。

批判之處

針對社會流動研究的一個重要批評是它一直以來幾乎只關注職業男性。這在一九五〇年代和一九六〇年代也許可以理解,因為當時主流的意識形態是男主外女主內,但隨著越來越多的女性進入正式職場,這種說法已站不住腳了。事實上,現在有越來越多的婦女是靠著自己的收入成為一家之主。最近一些研究表明,現代女性比前幾代人有更多的機會,尤以中產階級的婦女受益最多。如果社會流動研究要告訴我社會是否開放的真實變化,也就需要考慮到女性的經驗。

有一些長期以來對整個社會流動性研究傳統的批評者認為,英國和其他已開發社會是功績導向,因為報酬是給那些「表現」與成就最好的人。因此,能力和努力是職業成功的關鍵因素,而不是階級背景(Saunders 1996)。桑德斯使用〈國家兒童發展研究〉(National Child Development Study)的實證資料表明,無論是經歷社會優勢或弱勢的英國兒童,只要他們聰明、勤奮努力就能取得成功。英國是一個不平等的社會,但它基本上也是一個公正的社會,報酬是給那些為此努力付出並因此應得的人。有些人認為個人才能是決定階級地位的因素之一,但「階級出身」仍然是一個非常強大的影響因素,這意味著來自弱勢背景的小孩必須比其他人表現出更多的優點,才能獲得類似的階級位置。

延伸相關

對於社會學者來說,要想建立跨階級的職業和流動趨勢,社會流動是一個重要的概念。現在,許多人認為全球化和經濟市場的去管制正導致貧富差距的擴大和階級不平等的「僵化」(hardening),導致社會流動的機會更少。然而,重要的是記住,我們的活動從來不是完全由階級劃分所決定,許多人確實經歷過社會流動。

阿克斯(Ackers 2019)最近的研究探討男性技術工人的社會流動,討論他們在這個過程中所經歷的個人緊張與不安。這份質化研究涵蓋二十八位男工的生活史,發現這些成功的代際流動案例中,有一種「雙重緊張」(dual tension)在發揮作用。第一個緊張來源是他們從傳統工人階級的生活方式轉向到更接近中產階級的生活形式。第二個緊張來源是家庭給他們的壓力,改善他們從父母輩繼承的工人地位。本質上,這些人經歷集體歸屬和個人成就之間的階級錯置和緊張關係,他們採取一種在生活中「過得去」(getting on)的觀點來應對。然而,他們也希望自己向上流動後的職業能為父母接受,彷彿他們仍然「保有」自己的家庭背景。這項研究與其他研究相反,他們認為社會流動向上顯然是一件「好事」,但這項研究卻點出個人向上流動還有自我意識轉變所牽扯的問題。

社會轉型或革命如何影響社會流動的前景?赫茲等人(Hertz et al. 2009)以後社會主義國家保加利亞為例探討這個問題。這項研究記錄保加利亞一九九五年至二〇〇一年期間代際間社會流動的急劇下降,這段時間發生劇烈的變化、經濟蕭條和公共支出(特別是教育)的大量刪減。特別是,這段期間父母教育程度較低的小孩,平均教育程度是絕對下降,代際間的社會流動也隨之下滑。赫茲等人認為下降的主要原因是教育支出的大幅削減和學校數量減少、失業率攀升,以及政治風向轉變遠離過去的平等主義立場。我們可能不會太驚訝前社會主義的社會轉型會造成很多混亂,但可以想像的是二〇〇八年的世界金融危機可能會使得要扭轉該文所指出的趨勢將變得更加困難。

【摘錄3】主題十 政治社會學

60污名Stigma

現行定義

被認定帶著有辱人格或社會不認可的身體或社會特徵,並且引來咒罵、社會疏遠或歧視。

概念起源

社會學研究污名和污名化過程,主要在一九六〇年代以來的符號互動主義的傳統中進行。有些早期的研究,如高夫曼(Goffman [1963]1990),把污名化過程如何產生歧視進行理論化,同時也研究被污名化的人如何回應。對高夫曼而言,污名的類型不同會有一些重要的差異,這會影響人們管理自我身分和保護自我意識的程度。污名觀點的另一個來源是障礙者運動。亨特(Paul Hunt)的《污名:障礙的體驗》(Stigma: The Experience of Disability 1966)是早期對障礙者個人模式的重要挑戰。亨特認為與其說障礙者的問題是由自己的損傷所引起,不如說是障礙者和健全者之間的互動導致障礙者的污名化。最近,這一概念被成功地用於探討罹患愛滋病毒/愛滋病患者和其他與健康相關的情況。

意義和詮釋

高夫曼的研究是關於污名產生最成功也最有系統的說明。他的研究充分說明社會認同和體現之間的密切聯繫,因為他表明一旦一個人身體的某些部分被其他人歸類為污名的來源問題就來了。例如,他說明障礙者是如何因為外顯的身體缺陷而遭到污名化。然而,並非所有的污名來源都是身體,因為污名也會看一個人的經歷、人格「缺陷」或個人關係。

污名有多種形式。身體上的污名,例如明顯的損傷,往往很難或不太可能隱藏起來不被他人看見,高夫曼認為這可能使身分的管理更加困難。在這種情況下,我們可以稱為「明顯遭貶抑的」(discredited)的污名——在互動中必須被認知。傳記性污名,例如前科,可能比較容易隱瞞不為人所知,在這種情況下,我們可以稱為「讓人遭貶抑的」(discrediting)污名——如果被更多人知道的話會導致污名化。管理這種類型的污名可能比較容易一些,但仍需持續加以控制。人格上的污名,例如與吸毒者來往可能是一種使人遭到貶抑的污名,但如果這個人被看到和一群壞朋友在一起,他就可能變成明顯遭貶抑的污名。值得注意的是,高夫曼並不是建議人應該隱藏污名;他只是想弄清楚在現實世界中污名化過程是如何運作,以及人們是如何使用策略來避免被污名化。

高夫曼認為,污名是一種貶抑的社會關係,在這種關係中,一個人失去被其他人完全接受的社會資格。污名化往往出現在醫療脈絡下,因為人們生病,他們的身分也會發生改變—有時是暫時的,但在其他時候,例如慢性病的情況下,則是永久揮之不去。高夫曼認為污名化過程本質上就是一種社會控制。污名化群體是整個社會控制他們行為的一種方式。在某些情況下,污名永遠不會拿不掉,當事人也永遠不會被社會完全接受。早期對於許多愛滋病患者是如此,而且在一些國家現在還是。

同性戀在世界上許多國家長期以來一直被污名化,自一九六〇年代以來,對男同性戀者與女同性戀的仇恨被描述為恐同症(homophobia)。這可能是言語傷人和辱駡,但也可能採取公然的暴力。二〇一六年,有一名槍手在美國佛羅里達州奧蘭多(Orlando)的一家夜店開槍射擊同性戀,造成四十九人死亡、五十三人受傷,這是美國史上最嚴重的大規模槍擊事件之一。長期以來,虐待同性戀的主要場景之一是學校,諸如「呸」(poof,指男同性戀)、「娘娘腔」(sissy)、「怪人」(queer)等許多詞彙,從過去到現在一直是操場上的常聽到的話。由於童年是社會自我形成的關鍵,學校中對同性戀的霸凌被看成是社會複製「異性戀」的關鍵面向。內特爾頓(Nettleton)(2021)指出,由於愛滋病最初是在美國的男同性戀者之間發現,所以最初稱為GRID(Gay Related Immune Deficiency男同性戀有關的免疫缺陷),這是暗示男同性戀「快車道般」(fast-lane)刺激的生活方式導致這種疾病,媒體經常說成「同性戀瘟疫」(gay plague)。雖然這是錯的,但從流行病學角度將男同性戀者解釋為「高風險群體」的一部分,往往會強化這些群體與「異性戀普通人」之間的分歧。

批判之處

關於污名研究的問題之一就是相對缺乏對政治和結構議題的關注(Tyler and Slater 2018)。例如,誰生產污名,其目的為何?污名是否與社會不平等的再生產有關,一旦污名化上身,是否有可能抵抗?近年來,隨著社會生活中污名功能的研究試著對污名化的過程做出更全面的描述,人們對於這些問題的興趣越來越大。

以個人層次為例,人們可以直接拒絕一個污名化的標籤,儘管從個別來看他們不大可能成功。然而,集體的抵抗對於挑戰污名深具意義。身障者運動和男女同性戀運動往往透過抗議和直接行動,挑戰主流社會對「明顯遭貶抑的污名」和「讓人遭貶抑的污名」的詮釋。高能見度的象徵性抗議和正面挑戰歧視性語言和標籤化,施壓推動改變和新的平權立法,而且有助於改變社會的態度。污名化過程也許比早期理論所認定的範圍更容易改變。

延伸相關

污名的概念仍然很實用。例如,對自殘行為的研究表明,那些傷害自己的人清楚意識到自己的行為可能會被污名化,所以選擇自殘是身體在公共場合中最容易隱藏的部分,以避免自己從「讓人遭貶抑的污名」變成「明顯遭貶抑的污名」。同樣地,針對厭食症等飲食失調的研究表明,人們會竭盡所能隱藏自己的行為,以便管理他們的自我呈現,進而管理他們的身分,而不是將控制權交給其他人,並在此過程中承受強加上來的社會污名。

陳潔儀(Kit Yee Chan)和同事(Chan et al. 2009)對於泰國性濫交的標籤和愛滋病的研究中清楚看到污名概念持續發揮作用。這項研究採用了混合方法,探討曼谷的護理師對值勤必須承受意外暴露於愛滋病毒風險的看法。作者發現護理師對愛滋病毒的恐懼主要源自於她們和那些感染者的連結所造成的社會排斥,而不是感染在醫學上的後果。儘管護理師很清楚在工作中實際感染病毒的概率非常低,但她們仍然會恐懼,支持這份恐懼的是她們腦中感染愛滋病毒帶來的社會後果。這種社會恐懼會因她們近距離觀察到病人身上的污名而強化。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價