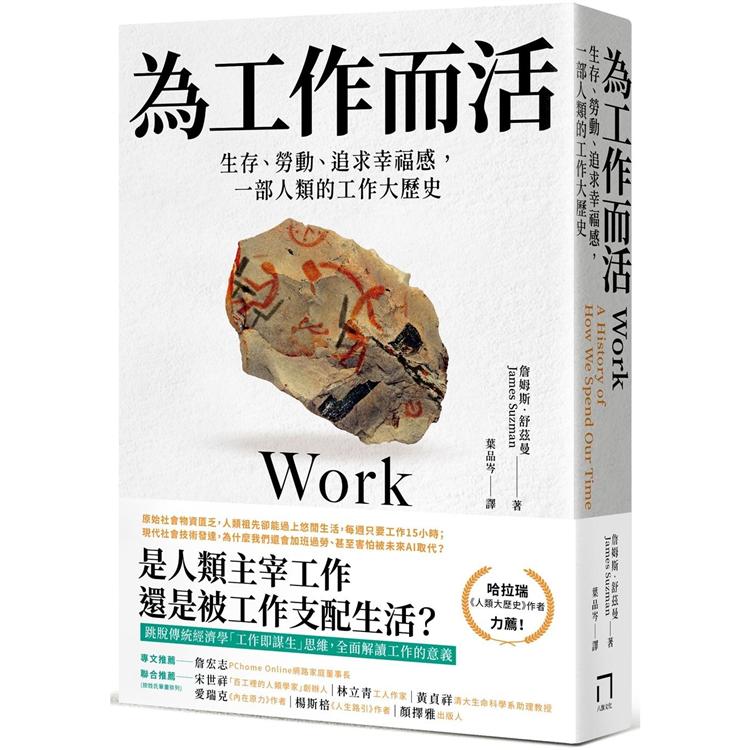

為工作而活:生存、勞動、追求幸福感,一部人類的工作大歷史

活動訊息

內容簡介

傳統經濟學思維告訴我們:「工作即謀生!」

但本書要你跳脫經濟學思維,以跨學科的觀點,全面理解工作的意義!

★★《人類大歷史》作者哈拉瑞盛讚!★★

原始社會物資匱乏,人類祖先卻能悠閒過活,每週只要工作15小時?

反觀現代社會技術發達,我們卻加班過勞、甚至害怕被未來AI取代!

是人類主宰工作,還是工作支配了生活?

大量湧現的工作真有存在意義嗎?

我們今天是否為了滿足社會的期待,導致人們為了忙碌而忙碌?

●織雀勤奮築巢、也勤奮拆巢,這看似無意義的工作竟是演化所需?

●狩獵採集者從不擔心糧食匱乏,為什麼改當農夫後卻拼命囤積糧食?

●為什麼有人的職業是遛狗?學校裡的行政人員人數怎麼會超越教職員人數?

●古代人習慣把工作轉嫁給水牛和奴隸,現代人為何害怕被機器人搶走飯碗?

綜觀人類三十萬年的歷史,我們幾乎從來不曾像今天這樣,把工作看得如此重要。那麼,人類是從何時開始將工作視為生活的核心?

■跳脫經濟學思維,以跨學科的觀點,全面解讀人類工作的意義!

人類學家詹姆斯.舒茲曼長年研究狩獵採集民族,他好奇的是,儘管人們認為狩獵採集社會物資匱乏,但他們每週卻只要工作十五小時,就能過上閒暇的生活;反觀,現代人的生活空前富裕,卻經常無止盡地工作,甚至加班到過勞、懷疑人生,更害怕自己有一天會被機器取代。為什麼會這樣?

實際上,人類工作最原本的目的,是為了獲取維持生命所需的能量。隨著學會用火、務農到工廠林立,人們除了找到更省時、更有效率的工作方式,也開始確認工作的意義,並且得到滿足感。換句話說,工作不僅讓人們成為「適者」而生存下來,工作也形塑了人們對周遭世界的理解與互動方式。

然而,隨著城市興起,人們有多餘精力追求地位、財富與物質享受,同時也導致了競爭意識、階級制度及其造成的不平等隨之出現。另一方面,在工業革命以後,城市規模迅速擴大、全球人口逐年增加,有限的資源再也無法滿足人類無窮的欲望,使得人們變得越來越忙碌,只為了追求工作所帶來的安全感。

■當工作成為義務,人們卻創造更多無意義的工作,把自己推入窮忙的火坑?

在作者的觀點中,我們的工作觀長期以來被經濟學家把持,始終圍繞著資源分配與生產力問題。但工作成為人類生活的重心,僅始於一萬兩千年前的農業革命。值得注意的是,自從農業革命以來,我們的工作文化越來越無法容忍不勞而獲的人。相較於狩獵採集社會強調有能力者有分享的義務,農業社會更重視有付出才有收穫,並且把工作視為每一個人對社會的責任。

也就是在這樣的情況下,由於人人都要有工作做,才導致今天的服務業如此複雜多樣、社會分工越來越細,甚至出現大量無意義的工作。為什麼有人的職業是遛狗?創意總監究竟在監督什麼?學校裡的行政人員人數怎麼會超越教職員人數?凡此種種都不禁讓人思考,我們今天是否為了滿足社會的期待與共識,才為忙碌而忙碌。

發明新工作是人類創意的展現,但當科技日新月異,重複性高且內容單純的工作被機器取代,也是大勢所趨。只不過,我們往往以為與機器人競爭是現代人獨有的挑戰,從未想過類似的挑戰與焦慮其實存在已久。例如,我們如今害怕人工智慧有一天會轉而攻擊主人,但早在西元前兩百年的羅馬,被視為「非人類」的奴隸在就業市場上的競爭力,就讓當時較為貧窮的公民傷透腦筋。

本書結合人類學、考古學、生物學、物理學和經濟學等多學科的觀點,從人類誕生一路談到AI時代,解讀不同時代驅使人類工作的動力。本書也點出,我們今天之所以把工作看得比狩獵採集祖先還要重要,就在於我們的工作模式與工作觀,隨著文明變革發生了多次改變。然而,如果我們曾經不為工作而活,那麼如今的我們究竟是為了自己而工作,還是甘願被工作綁架?

名人推薦

專文推薦

詹宏志|PChome Online網路家庭董事長、知名文化人

聯合推薦

宋世祥|「百工裡的人類學家」創辦人

林立青|工人作家

黃貞祥|清華大學生命科學系助理教授、「Gene思書齋」版主

愛瑞克|知識交流平台TMBA共同創辦人、《內在原力》作者

楊斯棓|醫師、《人生路引》作者

顏擇雅|出版人、作家

各界讚譽

.「《為工作而活》是一場迷人的探索,挑戰了我們對於工作的意義的基本假設。在自動化技術徹底攪亂全球市場之時,重新思考工作在經濟、心理,甚至精神層面上的重要性可說是十分迫切。舒茲曼檢視狩獵採集者、猿類,乃至鳥類的的生活方式,強調我們如今認為很『自然』的事,往往只是產業泰斗與對農業的信仰所留下的可疑遺產。了解我們過去如何運用時間的歷史,或許就能幫助我們在未來做出更明智的選擇。」──哈拉瑞(Yuval Noah Harari),全球暢銷巨作《人類大歷史》與《人類大命運》作者

.「這是極少數能顛覆你既有思維方式的一本書。一部鞭辟入裡、與眾不同的歷史,邀請我們重新思考自身與工作之間的關係,同時也重新想像在自動化技術越來越普及的未來,生而為人的意義是什麼。」──蘇珊‧坎恩(Susan Cain),《紐約時報》暢銷書《安靜,就是力量》(Quiet)作者

.「長久以來,我們的工作觀一直被某些經濟學家所把持,他們對物質的稀缺性與生產力問題十分著迷。身為一名人類學家,舒茲曼想要改變的就是這種狀況。他告訴我們,在人類歷史大部分的時間裡,狩獵採集者只花費遠遠少於我們的工時,就過上富足且悠閒的生活。我以『工作』為研究主題已經二十年,而舒茲曼這本書堪稱傑作──我不記得自己上一次從單單一本書就學到這麼多,是什麼時候的事了。」──亞當‧格蘭特(Adam Grant),《給予:華頓商學院最啟發人心的一堂課》(Give and Take)作者

.「我們離自動化未來只有一步之遙了。幸運的是,舒茲曼提供了我們一部深具啟發的歷史,他在書中侃侃而談:人類的工業可以照亮眼前的道路,即使到了未來,就算我們被自己的發明所取代,這點依然不會改變。」──查爾斯‧杜希格(Charles Duhigg),《為什麼我們這樣生活,那樣工作?》(The Power of Habit)作者

.「妙不可言的一本書……所有活著的生命體都要消耗能量(也就是工作),但人類以自身獨特的創造力帶來了變化,促使石器,乃至城市、國家,以及各種耗能的機器的誕生。人類學家專門描述這樣的過程,而舒茲曼富饒趣味地談論他們的發現,同時並未草草帶過他們可能的失誤。本書是一部關於人類作為能源消耗者的迷人歷史。」──《科克斯書評》(Kirkus Review)

.「舒茲曼對人類過去的探索,揭示了閒暇時間是一種創造出來的概念,和我們想像的大不相同。文明背後的心理代價、週一上班日前的恐慌,以及狩獵採集者的心法,這些都告訴了我們一個值得深思的觀點:保障我們自身的閒暇時間,也是一項工作。」──《大西洋月刊》(The Atlantic)

.「本書細膩地描繪了勞動在三十萬年以來的演變,這樣的寫作取徑為我們當前的經濟困境帶來了十分可喜的視角。本書乍看之下是一本科學書,但它強力地批判了消費資本主義,使得本書也是一本人生指南:它告訴我們,若以我們的祖先的標準來看,我們的生活有多麼不正常。」──《愛爾蘭時報》(The Irish Times)

.「在這部啟迪人心、橫跨萬年的深歷史中,人類學家舒茲曼大膽審視經濟學對人類本質的主流假設。他主張,若要弄懂我們文化中的不平等問題,我們必得先理解我們的過去。」──《新政治家》雜誌(New Statesmen)

編輯推薦

為工作而活,並不是一件不幸的事

文/柯雅云(八旗文化編輯)

你是否曾經在星期天的晚上,對星期一的到來感到恐慌?每當連假結束,你是否想著日劇《離婚萬歲》中的經典台詞「人生跟色鉛筆一樣,越重要、越喜歡的顏色,總是越快消失」,想到連假也是這樣,一下子就結束了?如果這樣的情緒對你來說並不陌生,那你是否仔細想過,自己為什麼會這樣?

人類學家詹姆斯.舒茲曼(James Suzman)在《為工作而活》這本書中企圖回答的,就是這樣的問題。舒茲曼長年研究非洲的狩獵採集民族「布希曼人」,而他好奇的是,儘管人們普遍認為狩獵採集社會物資匱乏、經常處在飢餓邊緣,但事實上,這些狩獵採集者每週只要工作十五小時,就能悠閒過活;反觀現代人的生活空前富裕,卻經常無止盡地工作,甚至加班到過勞、懷疑人生。為什麼會這樣?

如果這樣的差別說明,人類祖先在歷史上絕大多數時候,並不總是像現代的我們一樣,把工作視為生活的核心,那麼這就提醒了我們,除了解決生計問題之外,人們在生活中還有很多事得做──這些事情占據我們的時間,自然也對我們的生活方式產生了相應的影響。

從賈德.戴蒙到哈拉瑞,學者告訴我們,農業革命大大地左右了人類文明的發展方向,而舒茲曼在本書中除了同意這項看法,更進一步指出採行農耕對人類社會帶來的最深遠影響,就是人們的「時間感」也跟著改變了。

曾經,人類以採集過活時,一切注意力只集中在當下或不遠的未來;對這些採集者而言,環境雖然會隨著季節改變,可是變化卻總是能夠預測,而他們清楚知道食物永遠都在某處,可以隨時取用。舒茲曼在書中對狩獵採集者的描述十分迷人,他說,對狩獵採集者而言,背負著歷史的重量就像揹著房子走動一樣不方便,若拋棄連綿不斷的歷史,就使他們能更自在地應付周遭世界的挑戰。

這樣的時間觀到了農業社會,似乎很容易遭到指責(數典忘祖!);但舒茲曼也提醒,這實在不能說是務農者的錯。因為務農者生產糧食,需要同時活在過去、現在及未來,他總是得集中精力為日後的回饋而努力。他用自身的勞動力,和環境交換一個有食物可吃的未來,卻像是安身在一個有無限可能性的宇宙──在未來,他或許可以將糧倉塞滿穀物,卻也可能遇到乾旱或洪水爆發,整季的心血全無。

這似乎就是為什麼採集者可以接受生活偶有艱辛,遇到困難的農夫卻認為只要再更努力一點,事情總會好起來。畢竟「經驗」告訴他們,有哪些風險可以預先防範,如此他們能夠「戰勝」自然,從土地那邊收取應得的收成──這甚至是土地「欠」他們的,因為他們已付出了勞力。於是,「時間+努力=回饋」就成了我們許多人都熟悉的關係等式。到了現代,懶惰變得不太被容許,人們甚至會因為休息太久而產生愧疚感,似乎忙碌才是真幸福。然而,這些都不是自古皆然的價值,而這也是舒茲曼希望提醒人們的事。

不過,知道上述這些觀點之後,我們可以怎麼做,才能改變一邊抱怨工作、一邊害怕無事可做的自己?儘管舒茲曼在書中提到狩獵採集者面對世界時所抱持的心態,比現在的我們健康多了,卻也不意味著人們必須重新成為狩獵採集者,才能獲得幸福。我想舒茲曼是樂觀的,他遙望人類歷史的長河,找到的答案來自對人類在工作中尋找意義、追尋幸福感的獨特能力。資源確實有限,但比人的欲望更無窮的,是人類對世界的想像、勾勒未來與改變自己的適應力──這也是生命自誕生之初,就不斷打磨的能力。

目錄

推薦序 文/詹宏志

序 言 經濟問題是人類最大的難題嗎?

第一部 工作的起源

第 一 章活著就是要做工

第 二 章遊手好閒的人和忙碌的鳥

第 三 章工具和技術

第 四 章火的其他贈禮

第二部 環境的庇佑

第 五 章原始富足的社會

第 六 章非洲森林裡的幽靈

第三部 田間裡的勞苦

第 七 章跳下懸崖的考古學家

第 八 章盛宴與饑荒

第 九 章時間就是金錢

第 十 章機器問世

第四部 城市生物

第 十一 章萬家燈火

第 十二 章無限抱負之病

第 十三 章頂尖人才

第 十四 章一名上班族之死

第 十五 章新疾病

結 論

謝 辭

注 釋

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價