出版故事 /書的故事

2021.11.15

為工作而活,並不是一件不幸的事

文/柯雅云(八旗文化編輯)

你是否曾經在星期天的晚上,對星期一的到來感到恐慌?每當連假結束,你是否想著日劇《離婚萬歲》中的經典台詞「人生跟色鉛筆一樣,越重要、越喜歡的顏色,總是越快消失」,想到連假也是這樣,一下子就結束了?如果這樣的情緒對你來說並不陌生,那你是否仔細想過,自己為什麼會這樣?

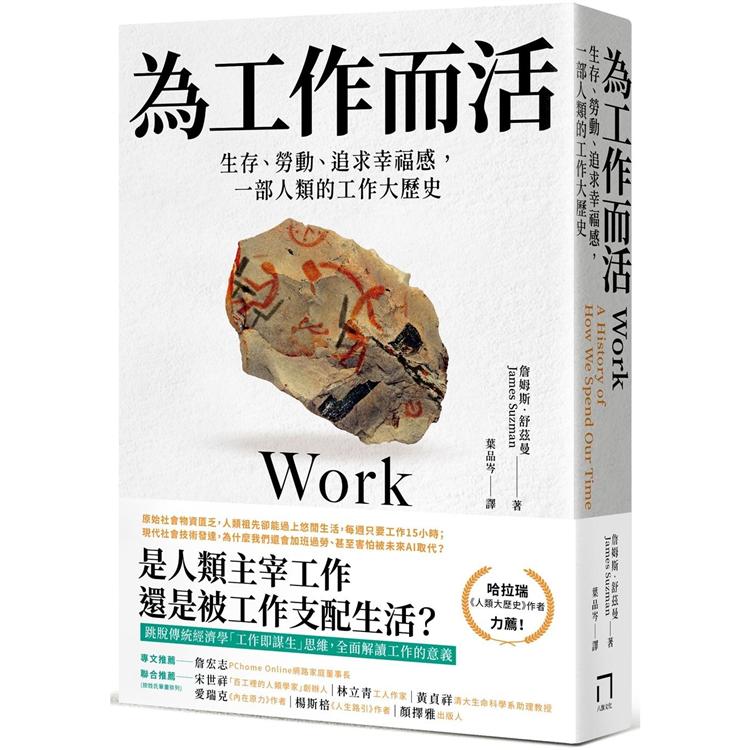

人類學家詹姆斯.舒茲曼(James Suzman)在《為工作而活》這本書中企圖回答的,就是這樣的問題。舒茲曼長年研究非洲的狩獵採集民族「布希曼人」,而他好奇的是,儘管人們普遍認為狩獵採集社會物資匱乏、經常處在飢餓邊緣,但事實上,這些狩獵採集者每週只要工作十五小時,就能悠閒過活;反觀現代人的生活空前富裕,卻經常無止盡地工作,甚至加班到過勞、懷疑人生。為什麼會這樣?

如果這樣的差別說明,人類祖先在歷史上絕大多數時候,並不總是像現代的我們一樣,把工作視為生活的核心,那麼這就提醒了我們,除了解決生計問題之外,人們在生活中還有很多事得做──這些事情占據我們的時間,自然也對我們的生活方式產生了相應的影響。

從賈德.戴蒙到哈拉瑞,學者告訴我們,農業革命大大地左右了人類文明的發展方向,而舒茲曼在本書中除了同意這項看法,更進一步指出採行農耕對人類社會帶來的最深遠影響,就是人們的「時間感」也跟著改變了。

曾經,人類以採集過活時,一切注意力只集中在當下或不遠的未來;對這些採集者而言,環境雖然會隨著季節改變,可是變化卻總是能夠預測,而他們清楚知道食物永遠都在某處,可以隨時取用。舒茲曼在書中對狩獵採集者的描述十分迷人,他說,對狩獵採集者而言,背負著歷史的重量就像揹著房子走動一樣不方便,若拋棄連綿不斷的歷史,就使他們能更自在地應付周遭世界的挑戰。

這樣的時間觀到了農業社會,似乎很容易遭到指責(數典忘祖!);但舒茲曼也提醒,這實在不能說是務農者的錯。因為務農者生產糧食,需要同時活在過去、現在及未來,他總是得集中精力為日後的回饋而努力。他用自身的勞動力,和環境交換一個有食物可吃的未來,卻像是安身在一個有無限可能性的宇宙──在未來,他或許可以將糧倉塞滿穀物,卻也可能遇到乾旱或洪水爆發,整季的心血全無。

這似乎就是為什麼採集者可以接受生活偶有艱辛,遇到困難的農夫卻認為只要再更努力一點,事情總會好起來。畢竟「經驗」告訴他們,有哪些風險可以預先防範,如此他們能夠「戰勝」自然,從土地那邊收取應得的收成──這甚至是土地「欠」他們的,因為他們已付出了勞力。於是,「時間+努力=回饋」就成了我們許多人都熟悉的關係等式。到了現代,懶惰變得不太被容許,人們甚至會因為休息太久而產生愧疚感,似乎忙碌才是真幸福。然而,這些都不是自古皆然的價值,而這也是舒茲曼希望提醒人們的事。

不過,知道上述這些觀點之後,我們可以怎麼做,才能改變一邊抱怨工作、一邊害怕無事可做的自己?儘管舒茲曼在書中提到狩獵採集者面對世界時所抱持的心態,比現在的我們健康多了,卻也不意味著人們必須重新成為狩獵採集者,才能獲得幸福。我想舒茲曼是樂觀的,他遙望人類歷史的長河,找到的答案來自對人類在工作中尋找意義、追尋幸福感的獨特能力。資源確實有限,但比人的欲望更無窮的,是人類對世界的想像、勾勒未來與改變自己的適應力──這也是生命自誕生之初,就不斷打磨的能力。

人類學家詹姆斯.舒茲曼(James Suzman)在《為工作而活》這本書中企圖回答的,就是這樣的問題。舒茲曼長年研究非洲的狩獵採集民族「布希曼人」,而他好奇的是,儘管人們普遍認為狩獵採集社會物資匱乏、經常處在飢餓邊緣,但事實上,這些狩獵採集者每週只要工作十五小時,就能悠閒過活;反觀現代人的生活空前富裕,卻經常無止盡地工作,甚至加班到過勞、懷疑人生。為什麼會這樣?

如果這樣的差別說明,人類祖先在歷史上絕大多數時候,並不總是像現代的我們一樣,把工作視為生活的核心,那麼這就提醒了我們,除了解決生計問題之外,人們在生活中還有很多事得做──這些事情占據我們的時間,自然也對我們的生活方式產生了相應的影響。

從賈德.戴蒙到哈拉瑞,學者告訴我們,農業革命大大地左右了人類文明的發展方向,而舒茲曼在本書中除了同意這項看法,更進一步指出採行農耕對人類社會帶來的最深遠影響,就是人們的「時間感」也跟著改變了。

曾經,人類以採集過活時,一切注意力只集中在當下或不遠的未來;對這些採集者而言,環境雖然會隨著季節改變,可是變化卻總是能夠預測,而他們清楚知道食物永遠都在某處,可以隨時取用。舒茲曼在書中對狩獵採集者的描述十分迷人,他說,對狩獵採集者而言,背負著歷史的重量就像揹著房子走動一樣不方便,若拋棄連綿不斷的歷史,就使他們能更自在地應付周遭世界的挑戰。

這樣的時間觀到了農業社會,似乎很容易遭到指責(數典忘祖!);但舒茲曼也提醒,這實在不能說是務農者的錯。因為務農者生產糧食,需要同時活在過去、現在及未來,他總是得集中精力為日後的回饋而努力。他用自身的勞動力,和環境交換一個有食物可吃的未來,卻像是安身在一個有無限可能性的宇宙──在未來,他或許可以將糧倉塞滿穀物,卻也可能遇到乾旱或洪水爆發,整季的心血全無。

這似乎就是為什麼採集者可以接受生活偶有艱辛,遇到困難的農夫卻認為只要再更努力一點,事情總會好起來。畢竟「經驗」告訴他們,有哪些風險可以預先防範,如此他們能夠「戰勝」自然,從土地那邊收取應得的收成──這甚至是土地「欠」他們的,因為他們已付出了勞力。於是,「時間+努力=回饋」就成了我們許多人都熟悉的關係等式。到了現代,懶惰變得不太被容許,人們甚至會因為休息太久而產生愧疚感,似乎忙碌才是真幸福。然而,這些都不是自古皆然的價值,而這也是舒茲曼希望提醒人們的事。

不過,知道上述這些觀點之後,我們可以怎麼做,才能改變一邊抱怨工作、一邊害怕無事可做的自己?儘管舒茲曼在書中提到狩獵採集者面對世界時所抱持的心態,比現在的我們健康多了,卻也不意味著人們必須重新成為狩獵採集者,才能獲得幸福。我想舒茲曼是樂觀的,他遙望人類歷史的長河,找到的答案來自對人類在工作中尋找意義、追尋幸福感的獨特能力。資源確實有限,但比人的欲望更無窮的,是人類對世界的想像、勾勒未來與改變自己的適應力──這也是生命自誕生之初,就不斷打磨的能力。