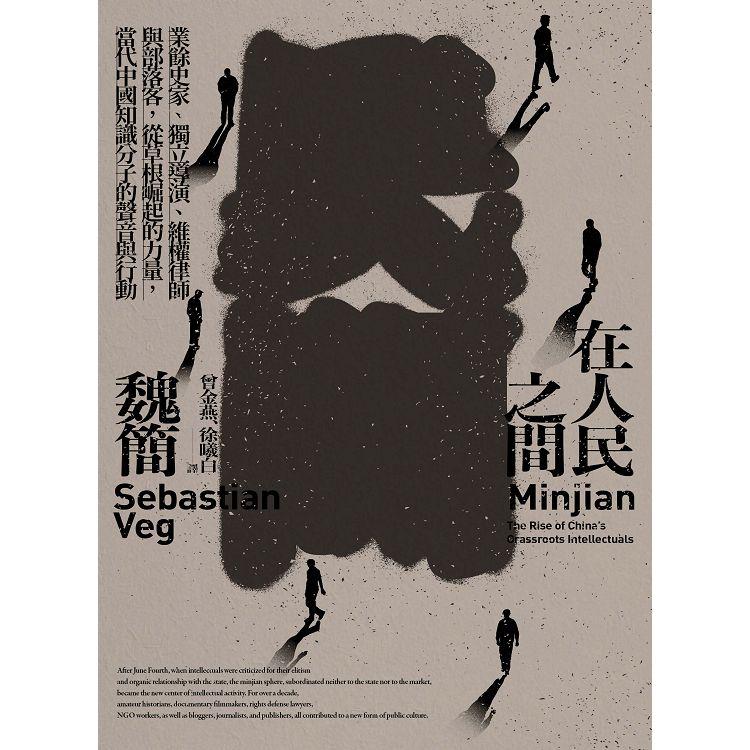

在人民之間:業餘史家、獨立導演、維權律師與部落客,從草根崛起的力量,當代中國知識分子的聲音與行動

中文版獨家收錄〈對話魏簡〉、〈對話賈樟柯〉活動訊息

內容簡介

在逐漸噤聲的人民共和國,仍有一群知識分子不願沉默

他們非官方、無編制、在人民之間——自豪為「民間」

★中文版獨家收錄〈對話魏簡〉、〈對話賈樟柯〉★

在一九八九年民主運動受挫,一九九二年經濟改革重啟之後,一種新型態的草根知識分子挺身而出。有別於退縮於傳統領域的文人,他們積極與弱勢和邊緣群體合作;有別於八〇年代高聲疾呼民主與現代性的公共知識分子,他們強烈反對菁英修辭。他們宣告思想與行動的獨立性,並身為「民間」而自豪——非官方、無編制、在人民之間。

本書刻畫了一群深刻改變中國公共文化的草根思想-行動者,包括質疑官方說法的業餘史家、讓人民說話的獨立導演,以及分享實用知識的維權律師與NGO工作者等。他們開拓學術界與政府機構之外的新興公共領域,並聚焦於具體而嚴峻的現實問題:毛澤東時代的政治受難者、無法受教育的農民工子女,以及沒有居住許可證的上訪者們。

魏簡深入當代中國社會表層下的變革伏流,分析民間知識分子的公共話語、介入行動和知識生產,將長期位於權力邊緣的草根知識分子群體——特別是女性知識分子——帶到中國思想史的版圖之中。

在威權國度的陰影下,深刻改變中國社會的知識力量!

名人推薦

業餘史家——楊繼繩

退休後開始搜集關於大飢荒和文革的非官方檔案,二〇〇八年在香港出版著作《墓碑》。「來自全國各地的大量讀者來信,給我以堅定而熱情地支持。這說明,真相有強大的穿透力,它可以衝破行政權力構築的銅墻鐵壁!」

獨立導演——賈樟柯

在體制外拍攝電影的第一代導演,專注於被主流忽視的題材。「我一直反感那種莫名其妙的職業優越感,而業餘精神中則包含著平等與公正,以及對命運的關注和對普通人的體恤之情。」

維權律師——許志永

在孫志剛案、公盟創立與訪民議題上發揮重要作用,後因新公民運動而被捕入獄。「我有能力在這個體制中過上優越的生活,但是,任何的特權都會讓我感到羞恥。我選擇站在無權無勢者一邊,一起感受北京的冬天街頭地下通道的寒冷,一起承受黑監獄的野蠻暴力。」

部落客——韓寒

高中肄業後成為暢銷小說家與賽車手,常對政治議題發表評論。「我很討厭政治,我很熱愛文藝。只是我不喜歡我所熱愛的文藝被我所討厭的政治所妨礙。」

(更多民間知識分子小傳詳見本書附錄)

好評推薦

▍專文引讀

吳介民/中央研究院社會學研究所研究員

本書雖然聚焦知識分子在天安門事件後的轉進,但民間作為一個抵抗的社會網絡,可以貫穿詮釋中國近現代史。草根知識分子的介入,為中國傳統的民間注入了一股新力量,也重新界定了民間。魏簡在結論說:「民間」一詞凸顯出當今中國的公民身分仍然是有條件的,因為民間行動者未必具有充分的公民權利意識。儘管民間不等於公民社會,筆者認為本書帶來對中國的國家—社會關係演變的新一層認識,也對西方公民社會理論提供了新的批判視角。

趙思樂/記者、《她們的征途》作者

對於這樣一本論述中國鮮為人知的面向的研究專著,必須回到評價其價值的最關鍵問題:它是否抓住了一個重要面向的本質特徵,並為其作了可靠的呈現?作為研究和書寫中國民間運動多年的記者和作者,我認為兩個問題的答案都是肯定的。中國的新興知識群體,更傾向於討論具體的社會問題,在自我定位和關注上更接近於社會底層和弱勢群體,而魏簡此書為這一重要現象作了可敬、可信的論述。

▍強力推薦

何明修/台灣大學社會學系教授

在天安門事件之後,異議者從沒有沉默過,他們從社會問題報導、國家暴力的口述史紀錄、紀錄片與藝術創作、維權倡議等,提出其批判。他們改寫了從五四運動以降中國知識分子的傳統,丟棄了自命為社會良心的菁英主義心態,拒絕安逸的學院體制,積極擁抱商業化的媒體與網路媒介。在習近平主政下,這群草根知識分子的處境更形艱困,新一代的異議者也將會以不同的姿態與管道持續發聲。

何欣潔/端傳媒台灣組主編

對當代知識分子來說,於江湖與廟堂之外,「民間」如何可能?宏大信念如何化為日復一日的草根行動?無論在哪一個社會,這兩大提問都無比重要。但少數行動者的親身實踐,又往往因發生在基層、零細、易折,而罕見於史冊。魏簡的疏理,是一份相對完整而珍貴的歷史紀錄。

李志德/鏡文學副總編輯

讀完魏簡的《在人民之間》,深切的遺憾油然而生:原來當今中國失去了這麼多願意追求文明,奉獻自我的知識分子和專業人士;又有多少讓中國比現在更進步的機會與可能性,在極權政府的統治下就此斷送。

林木材/台灣國際紀錄片影展策展人

在中、港、台當下的政治語境下,魏簡的新書《在人民之間》能在台灣出版,無疑別具意義。如果「知識分子」意味著一種高然的獨立與批判精神,那麼魏簡長期的觀察、書寫與採訪,不只為這一代中國知識分子寫下紀錄,更去追尋在這個大時代,知識分子面對的矛盾、生存與轉型,以及知識分子的種子於民間發芽後,還可以是什麼、做些什麼。書的核心根源於一種對公義、良心的召喚,書中的許多辯證,在時間的驗證下,顯得犀利與透徹,值得我們一讀再讀。

邱伊翎/國際特赦組織台灣分會秘書長

大多數的媒體報導或調查研究,都集中在中國政府的各種壓制手段,此書提供了另一種視野,描述中國在地的草根行動者,如何跳脫傳統知識分子的框架,進行組織、形成網絡。內容精彩,值得一讀。

(依姓氏筆畫排序)

各界好評

在中國及其他地區威權主義不斷深化的時代,本書提供了壓迫體制陰影下公民韌性的重要見解。作者以獨特的方式,展現不同角色的獨立和批判性民間知識分子如何反抗體制的控制,從而挑戰黨的權力。――艾華(Eva Pils),倫敦國王學院法學教授

中國知識分子過去以國家為重,「以天下為己任」。但商業化和不受道德認可的政府則催生出新一代知識分子,他們更加關注社會的具體問題並與國家保持距離。魏簡在這本仔細研究且撰寫精彩的書中,精確剖析了知識分子思想和地位的這種顯著變化。――傅士卓(Joseph Fewsmith),波士頓大學政治學教授

在中國政府加強限制言論自由之際出版,魏簡及時且深入的研究考察了中國「草根知識分子」如何使用不同的媒體和平台,對當代中國的社會政治狀況進行批判。——羅鵬(Carlos Rojas),杜克大學亞洲和中東研究教授

有時令中國領導人苦惱的是,中國在共產黨控制之外發展出一個活躍的知識創造和政治討論的領域。儘管是非官方的,但具有相當大的影響力。西方觀察家往往只看到片斷,魏簡則提供其全覽,包括個人傳記和有用的分析。――克雷格・卡爾霍恩(Craig Calhoun),亞利桑那州立大學社會學教授

《在人民之間》提供了數位時代新型知識分子的全面性考察。從獨立電影人、歷史學家到律師和記者,這些草根知識分子改變了中國的公共文化以及身為知識分子的意義。魏簡在更廣泛的歷史變遷脈絡中講述活躍分子的迷人故事,是中國研究的重要貢獻,也是教學上的絕佳資源。――楊國斌(Guobin Yang),賓州大學社會學教授

首次全面性地描述這一類新崛起的思想家、藝術家與電影人。――《紐約書評》(New York Review of Books)

魏簡謹慎地將這些「草根知識分子」置於中國思想家的社會史之中。――《外交事務》(Foreign Affairs)

〔魏簡〕無疑挑戰讀者去重新思考誰是中國的「知識分子」,以及我們如何理解中國的「知識分子」。(Timothy Cheek) ―― 《中國季刊》(China Quarterly)

一本傑作以及一項重要領域的傑出貢獻。(David Ownby)――《中國歷史評論》(The PRC History Review)

這本書是對不斷成長的當代中國知識分子和知識分子論述研究的及時補充。―― 《中國現代文學及文化》(Modern Chinese Literature and Culture)

目錄

推薦序 民間作為抵抗的社會網絡/吳介民

推薦序 定格中國民間知識分子的草根轉身/趙思樂

中文版序

致謝

導論

從公共知識分子到「磚家」

民間知識分子的興起

暫定的類型學

王小波與沉默的大多數

方法論

第一章 草根知識分子:理論與歷史視角

知識分子:規範性理念和社會實踐

國家情結:一個歷史性回顧

論當代知識分子的三個觀點:文人傳統、社會網絡、全球後現代性

第二章 王小波與沉默的大多數:重新定義天安門之後的知識分子

中國知識分子、道德規範和服務於國家

知識與樂趣

批判烏托邦與啟蒙

「走出」沉默並站在無權者的立場上

新民間文學

第三章 研究毛澤東時代的民間史家:紀念、記錄、爭論

從菁英到底層:民間史家、對象和方法

紀念草根右派

記錄:研究大饑荒的職業和業餘史家

爭論:半官方和非官方刊物

第四章 從邊緣探索及改變社會:獨立電影的興起與落幕

作為民間知識分子的獨立導演:宣言與闡釋

作為話語和視覺實踐的獨立紀錄片

邊緣的民間空間:電影節、藝術村、烏托邦社群

第五章 草根專業人士:維權律師、學者與訪民

孫志剛事件與新型「維權」模式

公盟:新型民間智庫

于建嶸與信訪制度

從二〇〇八年轉折點到新公民運動

第六章 記者、部落客與新的公共文化

商業媒體的興起和公共話語的多元化

網路的發展和作為部落客的知識分子

公共空間:以「單向街」為例

網路上的打壓

結論

附錄

再論民間知識分子:對話魏簡

形成一種公共意識:對話賈樟柯

三十位民間知識分子小傳

註釋

序/導讀

推薦序

民間作為抵抗的社會網絡(節錄)

《在人民之間》英文版原名《民間》(Minjian)。這部專書介入當代中國知識分子轉型與理論定位的辯論,並且以出色的研究對「草根知識分子」這個主題做出卓越的貢獻。

熟悉西方公民社會理論的讀者,傾向從國家、市場、社會(或公民社會、第三部門、非營利組織、非政府組織)的三分法來定位知識分子。在西方式社會脈絡中,公共知識分子屬於公民社會這個場域。然而,在當下中國語境,所謂公知被揶揄為「磚家」,傳統上通才型啟蒙知識分子的地位也急遽殞沒。那麼,我們如何精準捕捉形形色色的專業人士,包括女權活動家、獨立電影導演、業餘史家、維權律師、NGO工作者、媒體記者、地下刊物編輯、部落客和社會學者,她/他們既不從屬於國家、也不依循市場邏輯或試圖掙脫市場誘惑,從各自實存的特定社會角落,依憑其專長知識,提出對國家和市場的批判,她們具有共通的社會特徵嗎?

針對這個問題意識,魏簡爬梳西方理論傳統中對知識分子的定義流變,從專業化與自主性這兩個維度的分析,得出「特殊知識分子」(specific intellectual)這個類型,這類人具有專業化的特定知識,但在財務與政治上能夠獨立於國家控制之外。在中國這樣的黨國資本主義(之前是國家社會主義體制),財務自主尤其緊要,因為國家掌握龐大而無所不包的經濟資源,對人民施展廣泛的吸納與懲罰。至於知識分子如何逃脫國家監控,或者,是否能夠真正掙脫政府控制,則是一門從實踐中才能檢證的抵抗藝術。于建嶸似乎是這方面的佼佼者,他在從商致富後獲得「自由」(他說:賺錢是為了自由),投入法學研究得到博士學位,他以「訪民」研究樹立了一種介入模式,並在宋莊藝術村成為農民和創作者。

魏簡從理論檢討中得出特殊知識分子這個理念型之後,回溯中國知識分子研究傳統。他以「民間」來總括當代中國各種草根知識分子的抵抗空間。這群「體制外」的人,在天安門事件之後,大都不再標榜政治正確的宏大敘事,甚或與「中國情結」保持距離。因此,可以想見她們與政權鼓吹的主旋律的距離,也標記與儒家文人學官傳統的割裂。例如,作家王小波在一九九○年代擔任了開路先鋒,對「沉默的大多數」做了深刻的剖析,自己也認同屬於「沉默的大多數」,反對人民為國家做出無意義的犧牲,即使被貼上「民族虛無主義」的標籤亦不畏懼。王小波提示了中國新型知識分子的思考與生存方式。

筆者認為,本書在理論和方法上皆有創新之處。魏簡在提出民間知識分子這個理念型的過程,重新(或原創地)定義了「民間」這個直觀、簡潔但豐富的概念:民間是存在於政權邊緣或遊走體制內外的社會網絡,這個網絡由偶發事件與眾多發聲者交織而成,這些發聲者在認同上貼近、或等同於事件當事人的底層社會位置,基於特定知識或個人知識而發聲或採取行動。⋯⋯

吳介民/中央研究院社會學研究所研究員

定格中國民間知識分子的草根轉身

「知識分子」這個概念,自「八九學運」以鎮壓收場後便在中國逐漸衰微。及至現在,「公共知識分子」或者其縮略語「公知」,在中國民族主義的網路話語中幾乎成了罵人的詞彙,指高高在上地指點江山以博取粉絲和社會地位的投機者,有時還暗含崇拜西方、給政府添亂的指控,讓人避之唯恐不及。法國社會科學高等研究院教授魏簡則在本書中提出,九○年代以來,知識分子群體並非在中國匿跡,而是轉換了存在和表達的形式。

魏簡認為,當代中國的知識分子不同於傳統意義上的知識菁英階級,他們來自不同的專業領域、更獨立於體制、更草根,他們不執著於討論國家的政治制度和意識形態等宏大議題,而是將目光集中於特定社會議題、弱勢群體,用更專業化的討論介入公共話語—魏簡將這種新型知識群體定義為「民間知識分子」。

為了在學術脈絡中定位這一觀點,魏簡比較了布赫迪厄和傅柯對知識分子的定義。布赫迪厄始終將知識分子理解為菁英階層的一部分,他們利用在專業領域積累的聲望對政治議題發聲。而傅柯則更重視知識分子的專業見解,將「特殊知識分子」定義為基於其專業造詣參與到特定議題的公共討論中的人,這種對具體事務的討論也使得他們更貼近大眾。魏簡認為,中國民間知識分子「無疑是傅柯式」。

魏簡隨後透過五個分主題的研究,描繪「傅柯式」的中國知識分子。首先,魏簡詳細解讀了王小波的雜文對知識分子的批判和倡議。王小波被九○年代末到二十一世紀初的中國知識群體奉為圭臬,他對傳統文人的泛道德化和家國情懷的諷刺,及對自由和理性的推崇,都極大地影響和反應了九○年代以來中國知識分子的轉向。

如果說對王小波的文本解讀是為全書對中國知識分子的描繪定下基調的話,魏簡在其後四章對中國民間史家、獨立導演、草根專業人士和民間言論群體的詳細記述,則是為中國的新型知識群體勾勒出了極為具體的面貌:他們在體制的打壓和收編的夾縫中求生;他們關注「中國崛起」的宏大敘事下隱匿的真相,無論是反右和大饑荒受難者的口述史,還是農民工、訪民等弱勢群體的社會境遇;他們構建一個個帶有烏托邦意味的、獨立又聯結的社群,一度形成了一張平行於主流的社會網絡—至少在習近平對民間社會的打壓全面來臨以前。⋯⋯

趙思樂/前中國時政記者、現加州大學聖地牙哥分校博士生

中文版序(節錄)

習近平執政後,中國社會的政治極化無疑更加嚴重。對意識形態的重新強調和由宣傳部門鼓動的日益高漲的民族主義話語,激發社會中的一批高調群體,他們特別積極地傳播黨國的觀點。意識形態整肅是持續進行的反腐敗運動的核心內容之一,而正因如此,人們越來越難公開發表與黨的路線直接衝突的觀點。許章潤可能還不算是民間知識分子,但他因為發表控訴檄文而被剝奪教學資格和進入公共空間的權利,只能在日常生活中保有最低限度的人身自由。二○一八年的修憲更是將黨之於國家的領導地位進一步法律化,使得文化、資訊和媒體領域的幾個重要機構直接受到中共中央宣傳部的監管。其結果是出現許多好鬥的主權主義者,他們認為西方世界已經衰落,並從納粹法學家卡爾.施密特(Carl Schmitt)的國家主義觀點中得到啟發。他們鼓吹「入關」:亦如滿洲人奪取儒家意義上的「天下」,中國現在也應該奪取世界體系的控制權,對其進行重組以為自己服務。面對「入關學」的興起,據說一些無力的批判者接受「加速主義」的哲學,認為中共的過度膨脹會加速它更早崩潰。但有一些人則支持「躺平」,盡量迴避國家主導的官方領域和過度競爭的「內捲」式市場。雖然這些人稱不上嚴格意義上的「知識生產者」,但他們展現出相對於國家和市場的獨立性,這是民間領域的一個重要特徵。

不論如何,新冠疫情的爆發還是向人們展示了在官方體制外,各式各樣的民間知識仍在生產和傳播。吹哨人如李文亮和艾芬醫生在向公眾披露疫情上發揮重要作用,而一些科學家則冒著巨大的個人風險在公共伺服器上與全世界的科學家分享有關SARS-CoV-2基因序列的敏感資訊。以艾曉明為代表的民間知識分子、以方方為代表的知名作家以及許許多多普通公民,在封城期間不顧難以預測的官方審查,透過網路日誌發表並交流想法。甚至在中央政府官員來到武漢宣布「戰勝」病毒並進行「感恩教育」時,也有公民在自家窗前進行公開抗議。李文亮的微博帳號成為一座非正式的墓碑和藍儂牆,國家容忍網路用戶在此有限度地公開表達批判性觀點。

十年前,吳介民提出「第三種中國想像」,旨在突破傳統的機會與威脅二分法,直接觸及中國的公民社會。由於疫情和更早之前的趨勢,中國無論在實體或思想上對於外面的世界都越來越封閉。然而中國的社會和思想領域遠不像受到嚴格管控的公開記錄中所描述的那般鐵板一塊,而是值得我們持續關注。

二○二一年七月十四日於台北

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價