股市長贏之道:巴菲特70年超額回報的智慧,解答1956~2023年股東信

活動訊息

內容簡介

巴菲特投資生涯全紀錄,有得有失的真實人物,

傳遞關於選股、識人和生活的智慧。

在不確定的時代,為投資者照亮價值投資之路。

巴菲特不是天生股神,而是從11歲開始買股票,

一路摸索、跌倒、再爬起來,靠著選對公司、耐心持有,

最後走出長達70年的投資奇蹟。

本書作者時貞易在倫敦金融市場有十餘年的實戰投資經驗,

現在擔任職業交易員,同時成立投資學院教導散戶。

在這本書中,他穿越巴菲特生命的近70年,

分析巴菲特選股方式,從單純「撿菸蒂」到價值投資框架的蛻變;

其合夥公司成長為波克夏.海瑟威投資集團;

但巴菲特身上的寶貴特質從未改變……

1956—2023年,巴菲特一手信件拆解,

附實戰案例,看他如何走出自己的股市長贏之道。

▍70年的碰撞與挑戰,濃縮出的市場哲學精華

系統性回顧巴菲特近70年的投資歷程,與當時的全球金融市場背景,

深入解析其從撿菸蒂式套利策略,蛻變為成熟價值投資體系的核心過程。

展現巴菲特在通膨、危機、泡沫下穩健投資的邏輯,

也真實呈現其一路上的挑戰與挫敗——被證券交易委員會起訴、

重倉產業困局、股價腰斬,甚至一度想賣掉波克夏.海瑟威!

▍親筆信、稅務、市場資料,價值投資入門的黃金指南

談論巴菲特的書這麼多,本書特別在於……

.與普遍從1977年開始記錄的書籍不同,補全1956至1976年這段年化報酬率超過20%的黃金歲月。

.結合親筆信、稅務與市場資料,拆解每筆重大投資背後的思考與策略,作者從實戰交易員的角度對照當年市場行情,揭示其真實決策模型。

.不僅是巴菲特歷年投資紀錄,更是打好基礎的價值投資入門書,幫助讀者掌握選股原則、買點判斷、持有邏輯與資金配置策略!

看見巴菲特近70年的價值投資智慧,讀懂財富與人生的本質,

走上他開闢的這條——股市長贏之道。

傳遞關於選股、識人和生活的智慧。

在不確定的時代,為投資者照亮價值投資之路。

巴菲特不是天生股神,而是從11歲開始買股票,

一路摸索、跌倒、再爬起來,靠著選對公司、耐心持有,

最後走出長達70年的投資奇蹟。

本書作者時貞易在倫敦金融市場有十餘年的實戰投資經驗,

現在擔任職業交易員,同時成立投資學院教導散戶。

在這本書中,他穿越巴菲特生命的近70年,

分析巴菲特選股方式,從單純「撿菸蒂」到價值投資框架的蛻變;

其合夥公司成長為波克夏.海瑟威投資集團;

但巴菲特身上的寶貴特質從未改變……

1956—2023年,巴菲特一手信件拆解,

附實戰案例,看他如何走出自己的股市長贏之道。

▍70年的碰撞與挑戰,濃縮出的市場哲學精華

系統性回顧巴菲特近70年的投資歷程,與當時的全球金融市場背景,

深入解析其從撿菸蒂式套利策略,蛻變為成熟價值投資體系的核心過程。

展現巴菲特在通膨、危機、泡沫下穩健投資的邏輯,

也真實呈現其一路上的挑戰與挫敗——被證券交易委員會起訴、

重倉產業困局、股價腰斬,甚至一度想賣掉波克夏.海瑟威!

▍親筆信、稅務、市場資料,價值投資入門的黃金指南

談論巴菲特的書這麼多,本書特別在於……

.與普遍從1977年開始記錄的書籍不同,補全1956至1976年這段年化報酬率超過20%的黃金歲月。

.結合親筆信、稅務與市場資料,拆解每筆重大投資背後的思考與策略,作者從實戰交易員的角度對照當年市場行情,揭示其真實決策模型。

.不僅是巴菲特歷年投資紀錄,更是打好基礎的價值投資入門書,幫助讀者掌握選股原則、買點判斷、持有邏輯與資金配置策略!

看見巴菲特近70年的價值投資智慧,讀懂財富與人生的本質,

走上他開闢的這條——股市長贏之道。

名人推薦

【推薦序】

如果你想一次讀懂巴菲特近七十年的投資智慧,《股市長贏之道》會是那本值得放在手邊,反覆翻閱的書。它不是單純講故事,而是帶你一路看著巴菲特從「撿菸蒂股」的年輕人,走到全球公認的價值投資代表,中間歷經市場崩盤、股價腰斬、外界質疑,卻依舊穩穩站在場上。作者時貞易用自己多年交易經驗,把巴菲特的每一步拆得很透,也講得很生活化,讓你看得懂、學得會。這不只是學投資的方法,更是學如何在不確定的時代,怎麼保持紀律、抓住機會、走得長遠。

——雨果的投資理財生活觀版主/雨果

作者以實戰的角度,剖析了股神巴菲特近七十年以來的字字珠璣,帶領讀者們重新理解「價值投資」的核心精髓,抽絲剝繭地呈現股神從青澀到顛峰成神的每一步。對於想少走彎路、建立長期獲利心法的讀者而言,本書無疑是一本值得常伴手邊的珍貴指南。

——筒研資本合夥人/葛瀚中

如果你想一次讀懂巴菲特近七十年的投資智慧,《股市長贏之道》會是那本值得放在手邊,反覆翻閱的書。它不是單純講故事,而是帶你一路看著巴菲特從「撿菸蒂股」的年輕人,走到全球公認的價值投資代表,中間歷經市場崩盤、股價腰斬、外界質疑,卻依舊穩穩站在場上。作者時貞易用自己多年交易經驗,把巴菲特的每一步拆得很透,也講得很生活化,讓你看得懂、學得會。這不只是學投資的方法,更是學如何在不確定的時代,怎麼保持紀律、抓住機會、走得長遠。

——雨果的投資理財生活觀版主/雨果

作者以實戰的角度,剖析了股神巴菲特近七十年以來的字字珠璣,帶領讀者們重新理解「價值投資」的核心精髓,抽絲剝繭地呈現股神從青澀到顛峰成神的每一步。對於想少走彎路、建立長期獲利心法的讀者而言,本書無疑是一本值得常伴手邊的珍貴指南。

——筒研資本合夥人/葛瀚中

目錄

推薦語

前言

1956年 在貪婪與恐懼中,堅守價值投資

1957年 每年平均擊敗市場10%

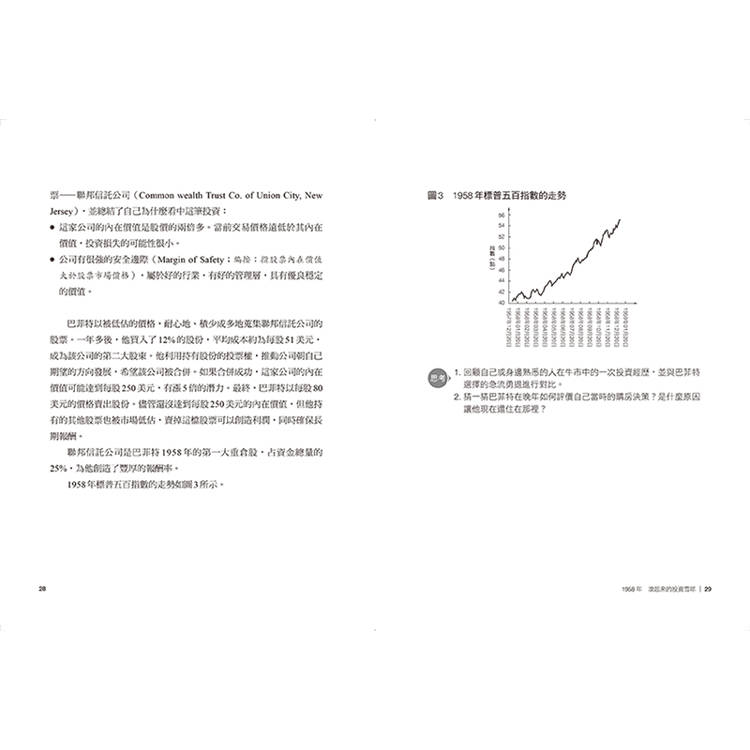

1958年 滾起來的投資雪球

1959年 遇見終生合夥人查理.蒙格

1960年 最大重倉股實現翻倍

1961年 股神的三種主要投資策略

1962年 不猜測市場走勢

1963年 無視恐慌事件,市場繼續暴漲

1964年 重倉抄底股價腰斬的優質企業

1965年 唯有專注才能產生價值

1966年 買到錯的公司,就像在買遊艇

1967年 看不懂的生意,我就不買

1968年 通膨來襲,股票價值備受考驗

1969年 錢,只是一張計分卡

1970年 波克夏.海瑟威時代開始

1971年 買下《華爾街日報》,躋身政商兩界

1972年 投資致富的第一步,是當一名優秀企業家

1973年 買下陷入困境的傳媒巨頭

1974年 以「菸蒂股」價格買入優質成長股

1975年 差點被證券交易會起訴

1976年 買下保險公司,得到浮存金

1977年 巴菲特的選股指標是……

1978年 沒人能成功預測短期波動

1979年 別把時間浪費在壞公司上

1980年 無論貨幣、政策如何……核心還是企業本身

1981年 用激勵和信任,讓員工提高效率

1982年 議價權,在品牌價值手上

1983年 反對只重「價格」而輕「價值」的操作

1984年 維護股東權益不只是口號

1985年 別再修補那艘破船

1986年 股票表現,不可能永遠超過公司本身

1987年 大盤單日閃崩20%,巴菲特從容應對

1988年 用筆偷錢,比用槍搶劫還容易

1989年 投資必須簡單易懂

1990年 樂觀,是理性投資者的敵人

1991年 買入價格取決於未來獲利能力

1992年 以合理的價格買進好公司

1993年 聰明投資人,懂得利用波動

1994年 首先,你要選中一顆好球

1995年 拿下GEICO

1996年 不願意抱10年,那連10分鐘都不要擁有

1997年 逆市賣出

1998年 好的理念+好的經理人=好的成果

1999年 不買高科技股票的原因

2000年 投資與投機,只有一線之隔

2001年 如何面對全球市場的劇烈動盪

2002年 想成為贏家,就必須與贏家共事

2003年 波克夏的獨立董事制度

2004年 別把事情搞得太複雜

2005年 如何判斷泡沫的信號?

2006年 辨認低的柵欄,並遠離高的柵欄

2007年 偉大的公司,都至少有一道護城河

2008年 美國次貸危機下的投資邏輯

2009年 選擇債券,是因為可以睡得更安穩

2010年 次貸危機近乎結束,世界會變得更好

2011年 抓住那些離譜的低價機會

2012年 別再用電腦研究那些「率」

2013年 拜訪企業後,就知道該不該買入

2014年 建構波克夏的每股內在價值藍圖

2015年 巴菲特的兩個失敗案例

2016年 估值不過高,重倉買入蘋果公司

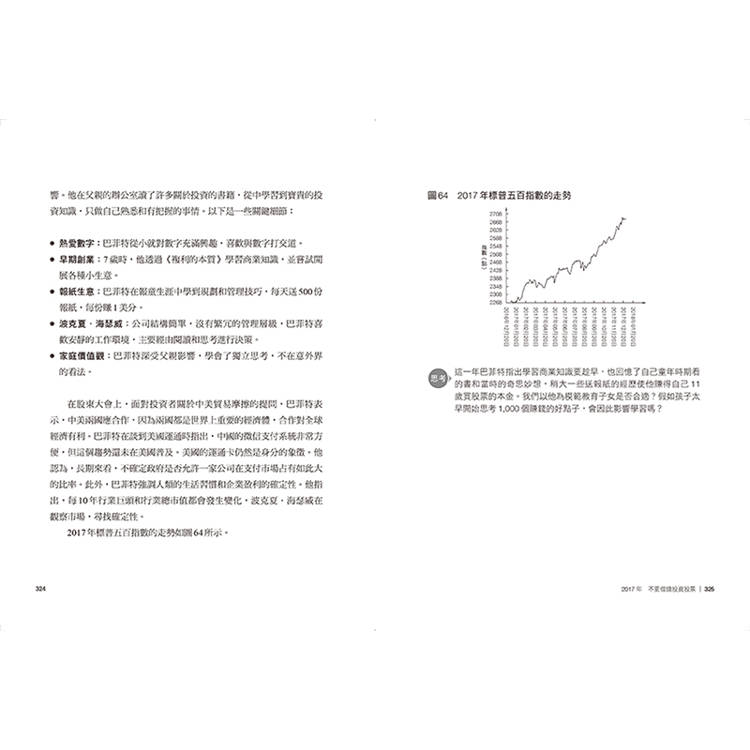

2017年 不要借錢投資股票

2018年 美中貿易戰開打,波克夏尋找收購機會

2019年 複利的力量

2020年 全球市場閃崩後復甦

2021年 不選股,而是選業務

2022年 投資的真相

2023年 功成不必在我,而功力必不白費

跋

前言

1956年 在貪婪與恐懼中,堅守價值投資

1957年 每年平均擊敗市場10%

1958年 滾起來的投資雪球

1959年 遇見終生合夥人查理.蒙格

1960年 最大重倉股實現翻倍

1961年 股神的三種主要投資策略

1962年 不猜測市場走勢

1963年 無視恐慌事件,市場繼續暴漲

1964年 重倉抄底股價腰斬的優質企業

1965年 唯有專注才能產生價值

1966年 買到錯的公司,就像在買遊艇

1967年 看不懂的生意,我就不買

1968年 通膨來襲,股票價值備受考驗

1969年 錢,只是一張計分卡

1970年 波克夏.海瑟威時代開始

1971年 買下《華爾街日報》,躋身政商兩界

1972年 投資致富的第一步,是當一名優秀企業家

1973年 買下陷入困境的傳媒巨頭

1974年 以「菸蒂股」價格買入優質成長股

1975年 差點被證券交易會起訴

1976年 買下保險公司,得到浮存金

1977年 巴菲特的選股指標是……

1978年 沒人能成功預測短期波動

1979年 別把時間浪費在壞公司上

1980年 無論貨幣、政策如何……核心還是企業本身

1981年 用激勵和信任,讓員工提高效率

1982年 議價權,在品牌價值手上

1983年 反對只重「價格」而輕「價值」的操作

1984年 維護股東權益不只是口號

1985年 別再修補那艘破船

1986年 股票表現,不可能永遠超過公司本身

1987年 大盤單日閃崩20%,巴菲特從容應對

1988年 用筆偷錢,比用槍搶劫還容易

1989年 投資必須簡單易懂

1990年 樂觀,是理性投資者的敵人

1991年 買入價格取決於未來獲利能力

1992年 以合理的價格買進好公司

1993年 聰明投資人,懂得利用波動

1994年 首先,你要選中一顆好球

1995年 拿下GEICO

1996年 不願意抱10年,那連10分鐘都不要擁有

1997年 逆市賣出

1998年 好的理念+好的經理人=好的成果

1999年 不買高科技股票的原因

2000年 投資與投機,只有一線之隔

2001年 如何面對全球市場的劇烈動盪

2002年 想成為贏家,就必須與贏家共事

2003年 波克夏的獨立董事制度

2004年 別把事情搞得太複雜

2005年 如何判斷泡沫的信號?

2006年 辨認低的柵欄,並遠離高的柵欄

2007年 偉大的公司,都至少有一道護城河

2008年 美國次貸危機下的投資邏輯

2009年 選擇債券,是因為可以睡得更安穩

2010年 次貸危機近乎結束,世界會變得更好

2011年 抓住那些離譜的低價機會

2012年 別再用電腦研究那些「率」

2013年 拜訪企業後,就知道該不該買入

2014年 建構波克夏的每股內在價值藍圖

2015年 巴菲特的兩個失敗案例

2016年 估值不過高,重倉買入蘋果公司

2017年 不要借錢投資股票

2018年 美中貿易戰開打,波克夏尋找收購機會

2019年 複利的力量

2020年 全球市場閃崩後復甦

2021年 不選股,而是選業務

2022年 投資的真相

2023年 功成不必在我,而功力必不白費

跋

序/導讀

【序】

你好,我是時貞易,一名職業交易員。本書會從實戰交易的角度對照過去近70年全球金融市場來解讀華倫.巴菲特(Warren Buffett)一生的每一筆交易。結合他本人的手稿、致合夥人的信、致股東的信和納稅申報表等,按圖索驥,找出股神的實戰祕笈。

一位資產管理規模曾達千億元的公募基金經理人,稱自己讀過幾十遍英文原版的巴菲特股東信,他形容巴菲特每年的信是「九陽神功」, 他不能理解為什麼大家不願看這些更有價值的信,而非要去找奇技淫巧般的捷徑。所以,如果我們也用巴菲特的「價值心法」護體,投資就不容易走岔路且學什麼都會事半功倍。本書也是我送給對金融市場有興趣的夥伴們的第一本投資書,透過本書既能了解過去近70年的金融史,又能對照著股價走勢學習正本清源的價值成長經驗。

按理說,市場上只要有需求就會有供給,何況巴菲特每年都會把致股東的信放在網上供大家參考,可謂親自教你戰勝市場。但幾年前某平臺找我做《時貞易解讀〈巴菲特致股東信〉》的專欄時,告訴我解讀巴菲特股東信的書籍非常少,能找到的內容大多只是從1977年開始記錄他的投資理念,而巴菲特其實從1956年就開始理財並整理文字佐以交易紀錄供我們學習了,市場上缺少的21年正是他從26歲到47歲獲取高報酬率的顛峰之年。一些書中講的彷彿是一個天降的億萬富豪輕輕鬆鬆就變成世界首富的故事,殊不知,真實的巴菲特是一步一腳印慢慢成長的,從幾倍到幾萬倍的複利,不只是財富更是人生,讓這個美國中部小城的思考者成長為世界金融的領袖。

巴菲特11歲開始買股票,從1950年代正式加入這個遊戲以來也已經七十餘年,這中間經歷了美國總統被刺殺、冷戰、惡性通膨、石油危機、網際網路泡沫破滅與多次金融危機下的市場閃崩。他自己的風格也因此變換了很多次,每一次價值成長的轉身都淘汰了一大批玩家,而他身為金融從業者矗立在世界財富前六名長達29年,更是連續三十多年名列金融投資圈第一名,第二名的喬治.索羅斯(George Sores)身家至今也只是他的幾分之一。逐年結合當時的市場環境和年代背景看巴菲特的信,答案就一目瞭然了。那也許大家又會問道:「我們為什麼要看你的解析呢?」

我與一些痴迷巴菲特的投資者的不同之處在於,在許多人只顧著看熱鬧的時候,我卻一直踐行至今。從8歲開始去股票交易大廳到現在35歲,我算是僥倖走了一條類似的路。倫敦大學商學院畢業後,我便創業至今。我作為一名剛畢業的中國留學生,在倫敦金屬交易所、芝加哥商品交易所等部分大宗商品分支也有了立足之地。近十餘年裡,我個人的整體報酬率每年均能擊敗市場,創造正阿爾法值(Alpha)並實現低回撤(編按:回撤是資產或投資組合從高點下跌到最低點的幅度)的複利。

我記得很清楚,高中時我曾報名參加某位大咖的內部分享付費課程,當時正值次貸危機,我說我的志向是找到投資真諦並為國家的金融崛起而努力,在座的叔叔阿姨驚訝地看我,彷彿在說這小孩竟然不是來要財富密碼的。後來這位大咖希望收我為徒,卻要18歲的我拿錢給他理財,我的家人調查後發現這位大咖的帳戶前一年就爆倉虧光了,那時正在打工,每個月只拿5,000元的薪資⋯⋯年少的我受到很大打擊,心中的高山在眼前崩塌,十幾歲遍訪名師最後發現許多大咖、暢銷投資書作家的個人帳戶慘不忍睹,於是我出國讀書了。

商學院畢業後,我漸漸在倫敦金融中心站穩腳跟,本可以保持低回撤,享受複利,悶聲發大財,可為什麼我願意去解讀巴菲特致股東的信,又想把這些內容整理出書呢?

我想致敬巴菲特,更希望大家不要像我的求真之路那麼艱辛。投資理財對家庭來說可能是除了工作收入之外最為重要的財務來源了。我們正處在類似巴菲特少年時,資本市場的騰飛之年。

巴菲特少年時期,隨著房價不再持續大規模上漲和GDP增速放緩,當時的美國開啟了長達幾十年的大牛市,其中指數整體漲了百倍。巴菲特依靠自己約20%的年化報酬率,持續複利66年賺了26萬倍,他帶給大家的不單是他捐出巨額財富給慈善事業,更是一言一行的長贏之道。因此,我以此書致敬巴菲特也是為了讓大家更好實踐巴菲特的投資哲學,少走彎路。巴菲特在我這個年齡就會主動去當地商學院教書,毫無名氣時便開始投稿給各大報社,發表自己對經濟市場和企業的看法,這也許是小城青年和世界對話的一種方式,卻讓所有聆聽者都獲益,包括他自己。所以,身為另一個每日堅持閱讀的讀書人,我也想用我的理解與讀者對話交流。

巴菲特的親筆信在1971年之前叫「致合夥人的信」,之後則叫「致股東的信」,因為之前的投資主體是與很多個人組建的合夥公司,而之後則是以上市公司年報的形式陳述。巴菲特早期的信件內容通常篇幅較短,更關注個體公司機會,而到1970年代末期,隨著資金規模的增長與投資風格的臻善,轉而更關注整體市場情況,篇幅也逐漸增加,到1980年代更是邀請知名編輯幫其彙編股東信。

截至2024年11月,波克夏.海瑟威公司(Berkshire Hathaway)官方網站上「致股東的信」是從1977年到2023年。早期的巴菲特,對投資操作較為保密,總是在次年給合夥人解釋上一年發生了什麼和自己的部分想法,而1970年代以上市公司為主體投資以後,就要遵照年報披露規則,於次年2月發布致股東的信與年報。本書的章節年分就是講述當年所發生的事件,但其內容其實是第二年才披露的,所以最新的回顧只到2023年。

從1985年開始的股東大會,更是讓股東於每年5月初有了在奧馬哈當面詢問巴菲特與查理.蒙格(Charles Munger)的契機,所以我們也會把當中有趣的問答納入本書,其中不乏令巴菲特和蒙格遭遇的難堪挑戰。

在本書中,早期巴菲特的生平、家境、教育情況多是參考巴菲特人物採訪、公開資訊、文獻、自傳中的內容,交易資訊則來自納稅紀錄單中的買賣情況。中期開始隨著巴菲特財富與名聲逐漸增長,可查詢到的公開演講、採訪、致股東的信等資訊增多,我們不需要再像早期那樣根據資料拼湊當時的情況,而是從資料中截取資訊,覆盤他當年的重要思考,筆者力求不帶入自己的思維方式,原汁原味地呈現巴菲特與蒙格的智慧。

希望這是一本我們都會放在手邊,在未來市場動盪下常翻閱的書,巴菲特近70年的投資週期非常長,涵蓋了各個時期在不同市場環境下的應對與思考,值得我們常看,以知得失,知興替。

獻給我的家人。

你好,我是時貞易,一名職業交易員。本書會從實戰交易的角度對照過去近70年全球金融市場來解讀華倫.巴菲特(Warren Buffett)一生的每一筆交易。結合他本人的手稿、致合夥人的信、致股東的信和納稅申報表等,按圖索驥,找出股神的實戰祕笈。

一位資產管理規模曾達千億元的公募基金經理人,稱自己讀過幾十遍英文原版的巴菲特股東信,他形容巴菲特每年的信是「九陽神功」, 他不能理解為什麼大家不願看這些更有價值的信,而非要去找奇技淫巧般的捷徑。所以,如果我們也用巴菲特的「價值心法」護體,投資就不容易走岔路且學什麼都會事半功倍。本書也是我送給對金融市場有興趣的夥伴們的第一本投資書,透過本書既能了解過去近70年的金融史,又能對照著股價走勢學習正本清源的價值成長經驗。

按理說,市場上只要有需求就會有供給,何況巴菲特每年都會把致股東的信放在網上供大家參考,可謂親自教你戰勝市場。但幾年前某平臺找我做《時貞易解讀〈巴菲特致股東信〉》的專欄時,告訴我解讀巴菲特股東信的書籍非常少,能找到的內容大多只是從1977年開始記錄他的投資理念,而巴菲特其實從1956年就開始理財並整理文字佐以交易紀錄供我們學習了,市場上缺少的21年正是他從26歲到47歲獲取高報酬率的顛峰之年。一些書中講的彷彿是一個天降的億萬富豪輕輕鬆鬆就變成世界首富的故事,殊不知,真實的巴菲特是一步一腳印慢慢成長的,從幾倍到幾萬倍的複利,不只是財富更是人生,讓這個美國中部小城的思考者成長為世界金融的領袖。

巴菲特11歲開始買股票,從1950年代正式加入這個遊戲以來也已經七十餘年,這中間經歷了美國總統被刺殺、冷戰、惡性通膨、石油危機、網際網路泡沫破滅與多次金融危機下的市場閃崩。他自己的風格也因此變換了很多次,每一次價值成長的轉身都淘汰了一大批玩家,而他身為金融從業者矗立在世界財富前六名長達29年,更是連續三十多年名列金融投資圈第一名,第二名的喬治.索羅斯(George Sores)身家至今也只是他的幾分之一。逐年結合當時的市場環境和年代背景看巴菲特的信,答案就一目瞭然了。那也許大家又會問道:「我們為什麼要看你的解析呢?」

我與一些痴迷巴菲特的投資者的不同之處在於,在許多人只顧著看熱鬧的時候,我卻一直踐行至今。從8歲開始去股票交易大廳到現在35歲,我算是僥倖走了一條類似的路。倫敦大學商學院畢業後,我便創業至今。我作為一名剛畢業的中國留學生,在倫敦金屬交易所、芝加哥商品交易所等部分大宗商品分支也有了立足之地。近十餘年裡,我個人的整體報酬率每年均能擊敗市場,創造正阿爾法值(Alpha)並實現低回撤(編按:回撤是資產或投資組合從高點下跌到最低點的幅度)的複利。

我記得很清楚,高中時我曾報名參加某位大咖的內部分享付費課程,當時正值次貸危機,我說我的志向是找到投資真諦並為國家的金融崛起而努力,在座的叔叔阿姨驚訝地看我,彷彿在說這小孩竟然不是來要財富密碼的。後來這位大咖希望收我為徒,卻要18歲的我拿錢給他理財,我的家人調查後發現這位大咖的帳戶前一年就爆倉虧光了,那時正在打工,每個月只拿5,000元的薪資⋯⋯年少的我受到很大打擊,心中的高山在眼前崩塌,十幾歲遍訪名師最後發現許多大咖、暢銷投資書作家的個人帳戶慘不忍睹,於是我出國讀書了。

商學院畢業後,我漸漸在倫敦金融中心站穩腳跟,本可以保持低回撤,享受複利,悶聲發大財,可為什麼我願意去解讀巴菲特致股東的信,又想把這些內容整理出書呢?

我想致敬巴菲特,更希望大家不要像我的求真之路那麼艱辛。投資理財對家庭來說可能是除了工作收入之外最為重要的財務來源了。我們正處在類似巴菲特少年時,資本市場的騰飛之年。

巴菲特少年時期,隨著房價不再持續大規模上漲和GDP增速放緩,當時的美國開啟了長達幾十年的大牛市,其中指數整體漲了百倍。巴菲特依靠自己約20%的年化報酬率,持續複利66年賺了26萬倍,他帶給大家的不單是他捐出巨額財富給慈善事業,更是一言一行的長贏之道。因此,我以此書致敬巴菲特也是為了讓大家更好實踐巴菲特的投資哲學,少走彎路。巴菲特在我這個年齡就會主動去當地商學院教書,毫無名氣時便開始投稿給各大報社,發表自己對經濟市場和企業的看法,這也許是小城青年和世界對話的一種方式,卻讓所有聆聽者都獲益,包括他自己。所以,身為另一個每日堅持閱讀的讀書人,我也想用我的理解與讀者對話交流。

巴菲特的親筆信在1971年之前叫「致合夥人的信」,之後則叫「致股東的信」,因為之前的投資主體是與很多個人組建的合夥公司,而之後則是以上市公司年報的形式陳述。巴菲特早期的信件內容通常篇幅較短,更關注個體公司機會,而到1970年代末期,隨著資金規模的增長與投資風格的臻善,轉而更關注整體市場情況,篇幅也逐漸增加,到1980年代更是邀請知名編輯幫其彙編股東信。

截至2024年11月,波克夏.海瑟威公司(Berkshire Hathaway)官方網站上「致股東的信」是從1977年到2023年。早期的巴菲特,對投資操作較為保密,總是在次年給合夥人解釋上一年發生了什麼和自己的部分想法,而1970年代以上市公司為主體投資以後,就要遵照年報披露規則,於次年2月發布致股東的信與年報。本書的章節年分就是講述當年所發生的事件,但其內容其實是第二年才披露的,所以最新的回顧只到2023年。

從1985年開始的股東大會,更是讓股東於每年5月初有了在奧馬哈當面詢問巴菲特與查理.蒙格(Charles Munger)的契機,所以我們也會把當中有趣的問答納入本書,其中不乏令巴菲特和蒙格遭遇的難堪挑戰。

在本書中,早期巴菲特的生平、家境、教育情況多是參考巴菲特人物採訪、公開資訊、文獻、自傳中的內容,交易資訊則來自納稅紀錄單中的買賣情況。中期開始隨著巴菲特財富與名聲逐漸增長,可查詢到的公開演講、採訪、致股東的信等資訊增多,我們不需要再像早期那樣根據資料拼湊當時的情況,而是從資料中截取資訊,覆盤他當年的重要思考,筆者力求不帶入自己的思維方式,原汁原味地呈現巴菲特與蒙格的智慧。

希望這是一本我們都會放在手邊,在未來市場動盪下常翻閱的書,巴菲特近70年的投資週期非常長,涵蓋了各個時期在不同市場環境下的應對與思考,值得我們常看,以知得失,知興替。

獻給我的家人。

試閱

【摘文1】1956年 在貪婪與恐懼中,堅守價值投資

在具體講解1956年巴菲特的投資實例之前,先跟大家說一說這個時期對於巴菲特成長的重要性。

巴菲特從1971年開始撰寫致波克夏.海瑟威公司全體股東的信(簡稱「致股東的信」),這早已廣為人知。但其實,他在1956 年開始的15年「代客理財」生涯中,也會每年寫一篇致公司投資合夥人的信(以下簡稱「致合夥人的信」),卻很少有人去挖掘,然而這部分對於理解巴菲特的財富雪球如何滾起來,至關重要。

我在研究巴菲特所有的致合夥人的信、公司文件、年度報告、協力廠商參考資料和其他原始資訊後,發現大多數人並沒有真正注意到一點,也就是巴菲特1996年發布的「股東手冊」(An Owner’s Manual),其實在很久以前就開始琢磨了。本章先回顧巴菲特「股東手冊」第1條,表明了巴菲特對合夥人的態度,也可以讓我們反思自身作為投資者,是否具有足夠端正的投資態度。

「不要認為你擁有的是一張價格每天都在變動的紙張,遇到經濟或政治事件時就忙著賣出。你要像擁有這家企業一樣思考。」

巴菲特把投資者視為經營的合夥人,而他是管理與控股的合夥人。他說:「感激投資者的信任,將安度餘生的資金託付給我們共同冒險投資。」巴菲特希望投資者不要覺得自己只是擁有一張價格每天波動的紙張,在經濟政治緊張時就想拋售。他希望投資者視自己為企業的部分擁有者,如同與家人共同擁有一座農場或公寓,將股份長期保留。

1956年,26歲的巴菲特第一年創業時就是按照這個守則來進行。這一年的投資,有以下4個非常重要的關鍵。

第一,在創業之前,巴菲特拒絕了葛拉漢的合夥人邀請。

巴菲特是「價值投資之父」班傑明.葛拉漢(Benjamin Graham)的親傳弟子,在創業之前,他曾在葛拉漢的公司短暫工作過。

1956年的春天,葛拉漢宣布退休,他給了巴菲特成為公司合夥人的機會。即使這是對巴菲特的肯定和讚賞,但對巴菲特而言,成為葛拉漢的繼承人已經失去意義,因為他已經跟隨自己仰慕的大師工作過,滿足了兒時的心願。

而且,葛拉漢退休後巴菲特也不願作為下級合夥人來工作,更不喜歡住在紐約。於是,他拒絕了邀請,回到老家奧馬哈以代客理財的方式創業(注意:未遵循合法合規管道代客理財是違法的)。

創業之前,26歲的巴菲特大約有17.4萬美元的資產。但他並沒有買房而是選擇了租房,他認為這樣能讓他的資產繼續增長,因為他的報酬率將遠遠超過房價的增長。

自巴菲特帶著9,800美元就讀哥倫比亞大學以來,其投資的年均增長率達61%。可他還是很著急,他有很多好的想法,但缺少本金,因此他決定成立一家合夥投資公司。要知道,在1950年代,一名研究生獨自創業在家裡辦公,是一件非同尋常的事情。

第二,巴菲特開始創業的時候,自己只出資了700美元。

是的,你沒有看錯,當時身家17萬美元的小富豪巴菲特,真的只拿了700美元入股,這就是巴菲特滾雪球的開始。

從巴菲特5歲賣口香糖開始,他就用各種方式緊緊抓住每一分錢,這就是他變得比同齡人更富有的重要原因之一。

創業時,他邀請6位親友作為投資者,籌集了10.5萬美元開始投資,並明確表示這些資金不可撤回。他的岳父威廉.湯普森(William H. Thompson)博士投資了2.5萬美元,參與投資的還有媽媽、姊姊、姑姑、大學室友和兒時玩伴。

也許是因為英文中的博士和醫生是同一個單詞,一些書中將其岳父的身分誤譯為醫生。許多人沒有注意到這個翻譯上的錯誤,但是理解投資者的身分對理解巴菲特很重要。為什麼這麼說呢?因為巴菲特從小就非常重視聲譽,他無法忍受因股票價格下跌而受到投資者批評,所以他只邀請自己的親友加入合夥公司。巴菲特自身的資金在每家公司只投資了100 美元,但從經營基金獲得的利潤中提取費用。事實上,按照當時的標準,巴菲特已經有些資本了,但他覺得應該「從管理投資公司中獲得槓桿作用」,他認為自己應該出主意,而不是資本。因此,巴菲特設計了一個收費公式——4%以上的報酬他拿一半,4%以下的報酬他拿四分之一。如果沒有賺錢,巴菲特就會虧錢(他以個人名譽無限擔保本金)。

對巴菲特來說,擔任親朋好友的委託人意味著他承擔的責任非常大。為了讓他的投資者知曉他的基本原則,他在公司成立的第一天就召開了正式會議。一個很有趣的細節是,雖然他願意為公司承擔無限責任,但他不願意為投資者會議的晚餐買單,所以晚餐費用是大家分攤。

第三,賺錢是巴菲特的娛樂方式。

巴菲特的思考永遠集中在賺錢上,甚至在家裡舉辦聚會時,他經常中途離席上樓工作。他的娛樂方式要不是對著某位聽眾滔滔不絕地談股票,要不就是偶爾彈奏烏克麗麗。他的傳記《雪球》(The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life)裡有一個很有趣的記載是,巴菲特連看星星時,都覺得星星長得像是美元符號。

巴菲特工作時間不固定,他會穿著睡衣一邊閱讀年報,一邊喝著可口可樂、吃著洋芋片,享受獨處的樂趣。巴菲特的太太蘇珊.巴菲特(Susan Buffett)在回憶錄中說,巴菲特在家裡連拿小刀切火雞都不會,所有的時間都在想著要如何更好地投資。巴菲特不會照顧寶寶,更像是一個需要別人照顧的寶寶。

工作的時候,巴菲特會親自將文件歸檔、記帳及報稅,精確計算工作成果,自己樂在其中。他用家裡的電話與一些股票經紀人保持日常通話,將公司的開支盡可能縮減到零。唯一束縛巴菲特的,只有可供他使用的資金、精力及時間。

第四,巴菲特會像偵探一樣全方位研究自己感興趣的公司,也喜歡拜訪管理層並影響對方。

巴菲特會找到一切他能找到的資料來研究公司,而且經常親自去穆迪公司(Moody’s Corporation)或者標普公司(S&P Global Ratings),以獲得股票相關的數據和資料。

拜訪管理層是巴菲特做生意的一種方式,他透過這些會面盡可能地了解各家公司。在與管理層的私人接觸中,他憑藉著自己的知識和智慧,讓許多有影響力的人物留下了深刻的印象。

1956年9月1日,恩師及前雇主葛拉漢為巴菲特介紹了一筆12萬美元的投資,這筆錢比巴菲特拿到的初始資金還要多,這讓巴菲特離專業資金管理者更近了一步。

1956年,巴菲特做了一個經典預測,他預測美股市場的整體價值被高估了,特別是大型藍籌股。藍籌股的概念源自於賭場,早期賭場中的大額籌碼為藍色,所以市值大的股票被稱為藍籌股。

巴菲特預測市場短期內會跌下來,但他同時覺得對未來5到10年的市場來說,價格其實是被低估的,因為就算是經歷一個完整的熊市,也不會對價值本身造成大傷害,所以如果再下跌他還將增加頭寸,不排除使用槓桿。這裡需要注意的是,巴菲特預測市場主要是希望找到更多被低估的股票,因為這決定了未來賺取利潤的比例。

1956年年底,巴菲特寫了一封描述合夥公司年底經營狀況的信給合夥人,提到當年的總收入為4,500 美元,比市場高出4個百分點。在此說明,標普五百指數包括美國主要交易所500支具有代表性的股票,與道瓊工業平均指數相比,其包含的股票更多,風險更分散,更能反映美國股市整體情況。

【摘文2】1985年 別再修補那艘破船

1985年巴菲特終於決定關掉不賺錢且拖累整體表現的紡織業務, 他在致股東的信中詳盡表述了困境下的思考,列舉了多年來他和工人共同做出的努力,最終得出的結論是:與其繼續在一艘破船上補漏,不如把精力放在如何換條好船上。

1985年的致股東的信還有一段話,無論在生活中還是生意上都格外受用,揭示了這個樸素的道理:

「你不需要明白所有生意,我不明白的生意非常多,但股票市場的好處就是,你可以站在那裡一直不揮杆,直到你舒服為止。沒有必要一直拿著榔頭,因為你會看到什麼都想敲一下。」

身為職業交易員,大多數錯誤都來自於無聊想找點事做。人們往往沒有真的思考好就做了決策,而當行情或者時機更有利於自己時,卻沒了初始規模的本金。所以也許一直不揮杆,不拿榔頭才是對的。人生很多決策也是如此,「人世幾回傷往事,山形依舊枕寒流」,我們如果想少些後悔就該多點耐心等待,等到那舒適的甜區好球再從容揮杆。

1985年,波克夏.海瑟威的淨值增加了6.1億美元,報酬率高達48.2%。巴菲特將這個報酬率形容為哈雷彗星造訪,稀有而珍貴。

市場持續關注的股票,價格往往不合理

巴菲特在信中指出,許多人錯誤地認為高薪專業人士組成的機構會使金融市場更穩定、更理性。事實上,那些機構持股且市場持續關注的股票的價格往往並不合理。

那些在市場上備受關注的股票,往往因為機構持有的緣故產生溢價,市場價格遠高於那些並未被市場持續關注的股票。此時投資者可能因為媒體報導、又或是追逐熱點,其買入價格往往並不合理,從而產生風險。

我做過一個統計,每個月都買入上個月週轉率猛增的股票,持有一個月後賣出,這樣迴圈交易連續5年,在考慮手續費的情況下本金會虧損90%,可見跟風追市場熱門股票,無論在哪都不是好的投資策略。

石油大亨的故事

巴菲特回憶起他的老師講過的故事,以描述市場的非理性行為。一位老石油開發商在天堂門口被告知他有資格進入天堂,但那裡已經沒有多餘的位置容納石油開發商了。於是,老開發商對著天堂裡的人大喊:「地獄裡發現石油了!」結果,所有的石油開發商紛紛奔向地獄,而老開發商猶豫了一下,竟然也選擇跟隨他們。

這個故事帶來的,是關於市場非理性群體行為的重要啟示。市場參與者常常會因為聽到某個消息而做出非理性的集體行為,就像故事中的石油開發商聽到地獄裡有石油的消息後,盲目跟隨群眾一樣,投資者也會因為市場謠言或趨勢而做出非理性的投資決策。

羊群效應在市場中非常常見。當一大群人開始做某件事時,個體很容易被這種趨勢影響,而忽略了自己的獨立判斷。我們在投資中要保持冷靜和理性,不被市場的瘋狂所左右。理解市場的非理性行為,才能在波動中找到真正的投資機會。

薪酬只與自己的業績掛鉤

在波克夏.海瑟威,巴菲特設計了一套獨特的獎勵機制,依據每個人在其職權範圍內的目標達成狀況進行薪酬發放。表現好的應得獎勵,與公司股價無關且獎酬沒有上限,這年就有人拿到超過200萬美元的獎金。在1985年,這種機制與當時大多數企業都不同,對員工和公司產生了以下影響。

第一,每個人的薪酬與其自身的業績掛鉤,避免了平均分配的「大鍋飯」現象。員工更有動力提高工作表現,確保自己能達成甚至超越設定的目標。

第二,減少短視近利。員工不再關注短期股價波動,而是專注於長遠的業績提升。

第三,增加員工忠誠度。員工感受到自己的努力得到了公平的認可和回報,增加了對公司的忠誠度。這有助於減少人員流失,保持團隊的穩定性和凝聚力。

透過將薪酬與個人業績掛鉤,巴菲特激勵員工更加努力工作,提高工作效率和品質,促進公平競爭。這不僅提升了公司的整體績效,還增強了員工的歸屬感和忠誠度,對公司的長期發展有著積極的影響。

關閉波克夏.海瑟威紡織業務

雖然巴菲特對紡織業務有感情,但紡織業的長期困境和市場競爭讓他不得不做出這個決定。巴菲特在致股東的信中詳細解釋了原因。

致股東的信

美國紡織業所面臨的是全球產能過剩的激烈競爭,我們所面臨的問題主要來自國外低勞力成本的競爭。但關廠絕對不是工人的錯,事實上比起美國其他產業的工人,紡織業工人的薪資水準低得可憐。

在簽署勞資協定時,工會的幹部與成員充分認識到整個產業所面臨的困境,從未提出不合理的調薪要求或不符合生產效益的訴求,相反地,大家都努力地想要維持競爭力,即使到了公司最後清算的時刻,他們仍極力配合,而諷刺的是,要是工會表現得過分一點,使我們早一點認識到這行業不具前景而立刻關廠,我們的損失可能會少一點。

這對股東來說是最悲慘的結局,花費大量人力、物力在錯誤的產業。這種情況有如山繆.詹森(Samuel Johnson,英國詩人)所說的那匹馬,「一匹能數到十的馬,是匹了不起的馬,卻不是了不起的數學家」。同樣,一家能夠合理運用資金的紡織公司是一家了不起的紡織公司,但不是什麼了不起的企業。

當你遇到一艘總是會漏水的破船,與其不斷費力氣去補破洞, 還不如把精力放在如何換條好船上。

很多時候,我們其實知道什麼會事半功倍,什麼又註定事倍功半,這就需要我們及時應對變化,別像巴菲特知道紡織業會虧損,還苦熬了20年,得到的還是一樣的結局。

在這年致股東的信的末尾,我們還可以發現從1985年開始,巴菲特不喝百事轉喝可口可樂了。報稅紀錄表明,也是從這年開始,巴菲特悄悄買入可口可樂公司股票,且在1987年可口可樂公司股票大跌25%後加速購買,直到1989年共買入10億美元,占當時波克夏.海瑟威帳面淨值的三分之一。

在具體講解1956年巴菲特的投資實例之前,先跟大家說一說這個時期對於巴菲特成長的重要性。

巴菲特從1971年開始撰寫致波克夏.海瑟威公司全體股東的信(簡稱「致股東的信」),這早已廣為人知。但其實,他在1956 年開始的15年「代客理財」生涯中,也會每年寫一篇致公司投資合夥人的信(以下簡稱「致合夥人的信」),卻很少有人去挖掘,然而這部分對於理解巴菲特的財富雪球如何滾起來,至關重要。

我在研究巴菲特所有的致合夥人的信、公司文件、年度報告、協力廠商參考資料和其他原始資訊後,發現大多數人並沒有真正注意到一點,也就是巴菲特1996年發布的「股東手冊」(An Owner’s Manual),其實在很久以前就開始琢磨了。本章先回顧巴菲特「股東手冊」第1條,表明了巴菲特對合夥人的態度,也可以讓我們反思自身作為投資者,是否具有足夠端正的投資態度。

「不要認為你擁有的是一張價格每天都在變動的紙張,遇到經濟或政治事件時就忙著賣出。你要像擁有這家企業一樣思考。」

巴菲特把投資者視為經營的合夥人,而他是管理與控股的合夥人。他說:「感激投資者的信任,將安度餘生的資金託付給我們共同冒險投資。」巴菲特希望投資者不要覺得自己只是擁有一張價格每天波動的紙張,在經濟政治緊張時就想拋售。他希望投資者視自己為企業的部分擁有者,如同與家人共同擁有一座農場或公寓,將股份長期保留。

1956年,26歲的巴菲特第一年創業時就是按照這個守則來進行。這一年的投資,有以下4個非常重要的關鍵。

第一,在創業之前,巴菲特拒絕了葛拉漢的合夥人邀請。

巴菲特是「價值投資之父」班傑明.葛拉漢(Benjamin Graham)的親傳弟子,在創業之前,他曾在葛拉漢的公司短暫工作過。

1956年的春天,葛拉漢宣布退休,他給了巴菲特成為公司合夥人的機會。即使這是對巴菲特的肯定和讚賞,但對巴菲特而言,成為葛拉漢的繼承人已經失去意義,因為他已經跟隨自己仰慕的大師工作過,滿足了兒時的心願。

而且,葛拉漢退休後巴菲特也不願作為下級合夥人來工作,更不喜歡住在紐約。於是,他拒絕了邀請,回到老家奧馬哈以代客理財的方式創業(注意:未遵循合法合規管道代客理財是違法的)。

創業之前,26歲的巴菲特大約有17.4萬美元的資產。但他並沒有買房而是選擇了租房,他認為這樣能讓他的資產繼續增長,因為他的報酬率將遠遠超過房價的增長。

自巴菲特帶著9,800美元就讀哥倫比亞大學以來,其投資的年均增長率達61%。可他還是很著急,他有很多好的想法,但缺少本金,因此他決定成立一家合夥投資公司。要知道,在1950年代,一名研究生獨自創業在家裡辦公,是一件非同尋常的事情。

第二,巴菲特開始創業的時候,自己只出資了700美元。

是的,你沒有看錯,當時身家17萬美元的小富豪巴菲特,真的只拿了700美元入股,這就是巴菲特滾雪球的開始。

從巴菲特5歲賣口香糖開始,他就用各種方式緊緊抓住每一分錢,這就是他變得比同齡人更富有的重要原因之一。

創業時,他邀請6位親友作為投資者,籌集了10.5萬美元開始投資,並明確表示這些資金不可撤回。他的岳父威廉.湯普森(William H. Thompson)博士投資了2.5萬美元,參與投資的還有媽媽、姊姊、姑姑、大學室友和兒時玩伴。

也許是因為英文中的博士和醫生是同一個單詞,一些書中將其岳父的身分誤譯為醫生。許多人沒有注意到這個翻譯上的錯誤,但是理解投資者的身分對理解巴菲特很重要。為什麼這麼說呢?因為巴菲特從小就非常重視聲譽,他無法忍受因股票價格下跌而受到投資者批評,所以他只邀請自己的親友加入合夥公司。巴菲特自身的資金在每家公司只投資了100 美元,但從經營基金獲得的利潤中提取費用。事實上,按照當時的標準,巴菲特已經有些資本了,但他覺得應該「從管理投資公司中獲得槓桿作用」,他認為自己應該出主意,而不是資本。因此,巴菲特設計了一個收費公式——4%以上的報酬他拿一半,4%以下的報酬他拿四分之一。如果沒有賺錢,巴菲特就會虧錢(他以個人名譽無限擔保本金)。

對巴菲特來說,擔任親朋好友的委託人意味著他承擔的責任非常大。為了讓他的投資者知曉他的基本原則,他在公司成立的第一天就召開了正式會議。一個很有趣的細節是,雖然他願意為公司承擔無限責任,但他不願意為投資者會議的晚餐買單,所以晚餐費用是大家分攤。

第三,賺錢是巴菲特的娛樂方式。

巴菲特的思考永遠集中在賺錢上,甚至在家裡舉辦聚會時,他經常中途離席上樓工作。他的娛樂方式要不是對著某位聽眾滔滔不絕地談股票,要不就是偶爾彈奏烏克麗麗。他的傳記《雪球》(The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life)裡有一個很有趣的記載是,巴菲特連看星星時,都覺得星星長得像是美元符號。

巴菲特工作時間不固定,他會穿著睡衣一邊閱讀年報,一邊喝著可口可樂、吃著洋芋片,享受獨處的樂趣。巴菲特的太太蘇珊.巴菲特(Susan Buffett)在回憶錄中說,巴菲特在家裡連拿小刀切火雞都不會,所有的時間都在想著要如何更好地投資。巴菲特不會照顧寶寶,更像是一個需要別人照顧的寶寶。

工作的時候,巴菲特會親自將文件歸檔、記帳及報稅,精確計算工作成果,自己樂在其中。他用家裡的電話與一些股票經紀人保持日常通話,將公司的開支盡可能縮減到零。唯一束縛巴菲特的,只有可供他使用的資金、精力及時間。

第四,巴菲特會像偵探一樣全方位研究自己感興趣的公司,也喜歡拜訪管理層並影響對方。

巴菲特會找到一切他能找到的資料來研究公司,而且經常親自去穆迪公司(Moody’s Corporation)或者標普公司(S&P Global Ratings),以獲得股票相關的數據和資料。

拜訪管理層是巴菲特做生意的一種方式,他透過這些會面盡可能地了解各家公司。在與管理層的私人接觸中,他憑藉著自己的知識和智慧,讓許多有影響力的人物留下了深刻的印象。

1956年9月1日,恩師及前雇主葛拉漢為巴菲特介紹了一筆12萬美元的投資,這筆錢比巴菲特拿到的初始資金還要多,這讓巴菲特離專業資金管理者更近了一步。

1956年,巴菲特做了一個經典預測,他預測美股市場的整體價值被高估了,特別是大型藍籌股。藍籌股的概念源自於賭場,早期賭場中的大額籌碼為藍色,所以市值大的股票被稱為藍籌股。

巴菲特預測市場短期內會跌下來,但他同時覺得對未來5到10年的市場來說,價格其實是被低估的,因為就算是經歷一個完整的熊市,也不會對價值本身造成大傷害,所以如果再下跌他還將增加頭寸,不排除使用槓桿。這裡需要注意的是,巴菲特預測市場主要是希望找到更多被低估的股票,因為這決定了未來賺取利潤的比例。

1956年年底,巴菲特寫了一封描述合夥公司年底經營狀況的信給合夥人,提到當年的總收入為4,500 美元,比市場高出4個百分點。在此說明,標普五百指數包括美國主要交易所500支具有代表性的股票,與道瓊工業平均指數相比,其包含的股票更多,風險更分散,更能反映美國股市整體情況。

【摘文2】1985年 別再修補那艘破船

1985年巴菲特終於決定關掉不賺錢且拖累整體表現的紡織業務, 他在致股東的信中詳盡表述了困境下的思考,列舉了多年來他和工人共同做出的努力,最終得出的結論是:與其繼續在一艘破船上補漏,不如把精力放在如何換條好船上。

1985年的致股東的信還有一段話,無論在生活中還是生意上都格外受用,揭示了這個樸素的道理:

「你不需要明白所有生意,我不明白的生意非常多,但股票市場的好處就是,你可以站在那裡一直不揮杆,直到你舒服為止。沒有必要一直拿著榔頭,因為你會看到什麼都想敲一下。」

身為職業交易員,大多數錯誤都來自於無聊想找點事做。人們往往沒有真的思考好就做了決策,而當行情或者時機更有利於自己時,卻沒了初始規模的本金。所以也許一直不揮杆,不拿榔頭才是對的。人生很多決策也是如此,「人世幾回傷往事,山形依舊枕寒流」,我們如果想少些後悔就該多點耐心等待,等到那舒適的甜區好球再從容揮杆。

1985年,波克夏.海瑟威的淨值增加了6.1億美元,報酬率高達48.2%。巴菲特將這個報酬率形容為哈雷彗星造訪,稀有而珍貴。

市場持續關注的股票,價格往往不合理

巴菲特在信中指出,許多人錯誤地認為高薪專業人士組成的機構會使金融市場更穩定、更理性。事實上,那些機構持股且市場持續關注的股票的價格往往並不合理。

那些在市場上備受關注的股票,往往因為機構持有的緣故產生溢價,市場價格遠高於那些並未被市場持續關注的股票。此時投資者可能因為媒體報導、又或是追逐熱點,其買入價格往往並不合理,從而產生風險。

我做過一個統計,每個月都買入上個月週轉率猛增的股票,持有一個月後賣出,這樣迴圈交易連續5年,在考慮手續費的情況下本金會虧損90%,可見跟風追市場熱門股票,無論在哪都不是好的投資策略。

石油大亨的故事

巴菲特回憶起他的老師講過的故事,以描述市場的非理性行為。一位老石油開發商在天堂門口被告知他有資格進入天堂,但那裡已經沒有多餘的位置容納石油開發商了。於是,老開發商對著天堂裡的人大喊:「地獄裡發現石油了!」結果,所有的石油開發商紛紛奔向地獄,而老開發商猶豫了一下,竟然也選擇跟隨他們。

這個故事帶來的,是關於市場非理性群體行為的重要啟示。市場參與者常常會因為聽到某個消息而做出非理性的集體行為,就像故事中的石油開發商聽到地獄裡有石油的消息後,盲目跟隨群眾一樣,投資者也會因為市場謠言或趨勢而做出非理性的投資決策。

羊群效應在市場中非常常見。當一大群人開始做某件事時,個體很容易被這種趨勢影響,而忽略了自己的獨立判斷。我們在投資中要保持冷靜和理性,不被市場的瘋狂所左右。理解市場的非理性行為,才能在波動中找到真正的投資機會。

薪酬只與自己的業績掛鉤

在波克夏.海瑟威,巴菲特設計了一套獨特的獎勵機制,依據每個人在其職權範圍內的目標達成狀況進行薪酬發放。表現好的應得獎勵,與公司股價無關且獎酬沒有上限,這年就有人拿到超過200萬美元的獎金。在1985年,這種機制與當時大多數企業都不同,對員工和公司產生了以下影響。

第一,每個人的薪酬與其自身的業績掛鉤,避免了平均分配的「大鍋飯」現象。員工更有動力提高工作表現,確保自己能達成甚至超越設定的目標。

第二,減少短視近利。員工不再關注短期股價波動,而是專注於長遠的業績提升。

第三,增加員工忠誠度。員工感受到自己的努力得到了公平的認可和回報,增加了對公司的忠誠度。這有助於減少人員流失,保持團隊的穩定性和凝聚力。

透過將薪酬與個人業績掛鉤,巴菲特激勵員工更加努力工作,提高工作效率和品質,促進公平競爭。這不僅提升了公司的整體績效,還增強了員工的歸屬感和忠誠度,對公司的長期發展有著積極的影響。

關閉波克夏.海瑟威紡織業務

雖然巴菲特對紡織業務有感情,但紡織業的長期困境和市場競爭讓他不得不做出這個決定。巴菲特在致股東的信中詳細解釋了原因。

致股東的信

美國紡織業所面臨的是全球產能過剩的激烈競爭,我們所面臨的問題主要來自國外低勞力成本的競爭。但關廠絕對不是工人的錯,事實上比起美國其他產業的工人,紡織業工人的薪資水準低得可憐。

在簽署勞資協定時,工會的幹部與成員充分認識到整個產業所面臨的困境,從未提出不合理的調薪要求或不符合生產效益的訴求,相反地,大家都努力地想要維持競爭力,即使到了公司最後清算的時刻,他們仍極力配合,而諷刺的是,要是工會表現得過分一點,使我們早一點認識到這行業不具前景而立刻關廠,我們的損失可能會少一點。

這對股東來說是最悲慘的結局,花費大量人力、物力在錯誤的產業。這種情況有如山繆.詹森(Samuel Johnson,英國詩人)所說的那匹馬,「一匹能數到十的馬,是匹了不起的馬,卻不是了不起的數學家」。同樣,一家能夠合理運用資金的紡織公司是一家了不起的紡織公司,但不是什麼了不起的企業。

當你遇到一艘總是會漏水的破船,與其不斷費力氣去補破洞, 還不如把精力放在如何換條好船上。

很多時候,我們其實知道什麼會事半功倍,什麼又註定事倍功半,這就需要我們及時應對變化,別像巴菲特知道紡織業會虧損,還苦熬了20年,得到的還是一樣的結局。

在這年致股東的信的末尾,我們還可以發現從1985年開始,巴菲特不喝百事轉喝可口可樂了。報稅紀錄表明,也是從這年開始,巴菲特悄悄買入可口可樂公司股票,且在1987年可口可樂公司股票大跌25%後加速購買,直到1989年共買入10億美元,占當時波克夏.海瑟威帳面淨值的三分之一。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價