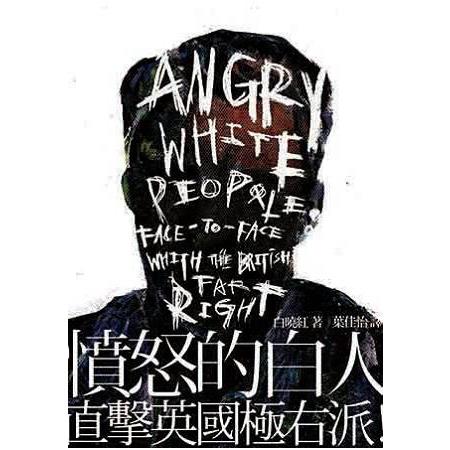

憤怒的白人:直擊英國極右派!

活動訊息

內容簡介

英國脫歐,川普崛起

「極右派」狂潮襲來,世界將何去何從?

將種族主義描述為「瘋狂」當然很容易,把種族主義者稱為「暴徒」也無助於真正理解。

.來自英國的第一手報導,體驗仇恨政治,直視極右派!

.本書中,作者白曉紅觀察與追蹤英國極右派的街頭運動與組織,跟隨著其中成員,拼湊其生活背景、環境影響。有別於媒體非黑即白的報導,《憤怒的白人》探討他們的動機、政治策略、目標與社會影響。

在全球化時代,這是每個人必須正視的危機。

.「憤怒的白人」的仇恨反撲!

.法西斯、納粹、3K黨……皆是極右派代表,過去曾顛覆世界。如今川普銳不可擋,歐洲極右派強勢崛起,排外情緒日益高漲。在全球化時代,這是每個人必須正視的危機,並思考如何應對未來不可避免的種族與文化融合。

〈憤怒的白人語錄〉

1. 所有已知的穆斯林激進分子都該被遣返,包括他們的家人—無須經過法院審判,也不談人權,滾!

2. 必須接受我們的習俗,而不是我們接受他們的!

3. 所有人只要不能讀寫令人滿意的標準英文,立刻滾!

4. 不再接受移民,我們已經滿了!

5. 「我們應該開始試著找回彰顯英國價值的光輝歲月。每個人都得做出選擇,如果不堅持,只能等著完蛋。」

我們還有什麼扭轉情勢的可能選項?

極右派團體領導階層究竟如何吸引成百上千的人上街,就為了對抗一特定宗教及其習俗與教徒?

究竟是什麼樣的個人與社會條件導致他們做出這種基於偏見與迷思的決定?

他們所宣稱的目標背後是什麼?透過行動真正想達成的目標又是什麼?

能如何挑戰這類的種族意識形態?

如果光是藉由稱頌多元文化無法與其有效對抗,我們還有什麼扭轉情勢的可能選項?

名人推薦

各界聯合推薦

尹子軒|The Glocal 副總編輯

王健壯|資深媒體人、《上報》董事長

陳冠中|作家、香港《號外》雜誌創辦人

張翠容|戰地記者、國際時事評論員

張鐵志|政治與文化評論人

曾柏文|端傳媒評論總監

藍佩嘉|《跨國灰姑娘》作者、台大社會系教授

好評不斷

《憤怒的白人》充滿啟發性且別具洞見,深入剖析極右派的動機、政治策略與目標,並探討他們如何獲取支持。—獨立報(Independent)

在英國風起雲湧的「新極右」勢力發展中,有兩個關鍵字:盧頓,以及英格蘭護衛聯盟(EDL)。

盧頓是倫敦以北的小鎮,居民來自多元族群,但二○○九年成立的組織「盧頓人民聯合」(UPL),讓這默默無聞的小鎮,從此變成杭廷頓文明衝突理論的現實樣本:患有伊斯蘭恐懼症的英國白人,將穆斯林定義為「國家的敵人」。UPL擴大成EDL後,全英國、全歐洲甚至全世界的穆斯林,都成為這股新極右派勢力必欲去之而後快的非我族類。

白曉紅與從盧頓崛起的憤怒白人,長期面對面對話,探索、質疑並紀錄他們的心路歷程,完成了一本調查採訪的經典,以及新極右政治的教科書。-王健壯|資深媒體人、《上報》董事長

《憤怒的白人》一書説的不止一個有關白人勞動階層的故事,而是道出了英國社群中的裂縫如何慢慢由九十年代西方世界介入中東產生,到近年來澈底撕裂傳統英國社區的過程。作者細緻的觀察,剖析了來自貧困勞動階級任何種族的可憐人們,是如何因爲菁英階級多年來的漠視以致跟不上政經大環境的腳步而各自衍生出激進組織背後的思緒,最後孕育了極端主義的脈絡。這本書對在英國脫歐公投之後歐洲日益氾濫的排外情緒有比媒體上看見的非黑即白更爲深刻的理解,不止每位研究歐洲政治社會的學人需要細閱這本書,在全球化每天沖刷著傳統社會架構的今日,生活在地球村的每一位居民都應該在看完這部書後細心思考應該用什麽態度去應對不可避免的種族和文化融合。-尹子軒|The Glocal 副總編輯

讓讀者近距離體驗仇恨政治,直面社會撕裂,無畏地真實!-陳冠中|作家、香港《號外》雜誌創辦人

英國脫歐與川普崛起震驚世人,這背後的社會基礎都是憤怒的白人和民族主義,然而這不只是英美的問題,也是全球化時代面臨的最大挑戰之一。-張鐵志|政治與文化評論人

目錄

推薦序

致臺灣讀者序

致謝詞

專有名詞之英文縮寫對照

序言 作者:班傑明.傑凡尼亞(Benjamin Zephaniah)

一、生於斯,長於斯

二、捍衛想像中的國家

三、貝瑞公園的故事

四、「EDL無法在此生存」

五、激進右派翼不斷改變的面孔

六、英國種族主義的顏色

七、新的外來者

跋

索引

序/導讀

致臺灣讀者序

白曉紅

英國脫歐/留歐公投結果揭曉後,大家似乎突然發覺─他們並不認識自己成長的社會。投票選擇留歐的英國人都覺得似乎不認識另一半投票脫歐的公民。頓時,英國好像被劃成兩半。選擇脫歐者雖然不都是種族主義者,但大多數脫歐選民的出發點是反移民、排外。他們多為中年至老年,集中在全國各地工業蕭條地區。最讓英國另一半選民震驚的是,這些脫歐者都非常、非常地憤怒。

其實,我們今日所處的世界就充滿了這樣憤怒的白人,他們之中有一部分的人已成為極右派運動的基層成員。這些正快速成長的運動,形成歐美社會不得不正視的危機。

今日的極右派勢力在歐美各國都漸占優勢,這是有目共睹的趨勢。自第二次世界大戰結束以來的半個世紀後,歐洲極右派政治運動的復甦可說已離一九三○年代的程度不遠了。盧森堡協會(Rosa Luxemburg Foundation)於今年二月曾發表報告,警示自金融危機以來極右黨派及其街頭運動在全球各地的成長。我們在英國自保守黨卡麥隆(David Cameron)加速的緊縮政策下,也目睹了極右派組織的動員和茁壯。

英國獨立黨(United Kingdom Independence Party, UKIP)數年來就在緊縮政策的大環境下成長。在其民粹主義中,所謂「人民」是個幌子,「人民的自由」是個虛構概念。該黨黨魁法拉吉(Nigel Farage)在高談「人民自由」的同時,完全反對全國基本工資的上漲,並主張廢除一切反歧視的立法。在英國獨立黨政治架構裡真正的內容,只有對私有企業的保護與澈底地反移民、排外。

法拉吉語道:「若人們覺得移民問題不能以民主方式解決,那麼下一步將會是暴力行動。」語出不久,工黨國會議員考斯女士(Jo Cox)於六月十六日在她西約克夏(West Yorkshire)的家鄉被謀殺。這是極右派勢力向任何代表多元文化者的宣戰,是他們對任何爭取民族平等者的最終攻擊。凶手是一名五十二歲的極右分子湯米.梅爾(Tommy Mair),常年受新法西斯思想影響,曾參與美國極右派組織「國家聯盟」(National Alliance)在英國舉辦的活動,並長期購閱該組織的出版物。在謀殺考斯女士時,他喊著「英國第一!」;在法庭上,當法官問他全名時,他面無表情地回答:「處死叛徒!為英國爭取自由!」。他指的「叛徒」,就是致力推動英國接收敘利亞難民,崇尚多元文化社會的考斯女士。大家都記得幾年前挪威的法西斯分子安德斯.貝林.布雷維克(Anders Behring Breivik),屠殺了七十七名挪威左翼青年,在他眼裡,這些人是國家「叛徒」,因為他們歡迎移民,歡迎多元文化。

最近可看到的是在右派主導的脫歐/留歐公投之下,選戰中充斥著種族主義。中間偏右的主流種族主義,容納並收編了極右派勢力,直接與極右派組織互動,助長它的勢力。如今,極右派組織宣傳的種族主義已是英國每日政治的一部分。前一陣子當薩迪克.汗(Sadiq Khan)當選倫敦市長時,「英國第一」(Britain First)─這個新法西斯政黨即宣告「倫敦淪陷了」。「英國第一」不僅使用保守黨競選語言,說薩迪克.汗與「伊斯蘭激進者」有關聯,並宣傳強化脫歐陣營「移民入侵」的標準論述。對於薩迪克當選倫敦市長,「英國第一」這麼說:「倫敦曾逃過黑死病、大火和大戰期間轟炸的大劫,但今日卻被湧入的移民給謀殺了。」、「奪回我們的國家!」、「英國第一!」。這般高喊著,號召它的成員和支持者投入脫歐陣營的選戰。

公投後,英國上下種族主義事件大為增加,極右派政治抬頭。公投後的頭一個星期內,就發生了三百多起種族主義騷擾和襲擊事件。不論是少數民族或移工,都覺得人身安全不再有保障。

在歐洲各地,湯米.梅爾暴力行動背後的那類意識形態,也就是我們過去一直視為「極端種族主義」的思想,如今已進入主流。極右黨派在歐洲不再是「過街老鼠」,而在各國政壇上愈來愈看好。最近德國聯邦外務處資助的一份報告顯示,歐洲民眾對極右派政黨的支持度自一九九九年不斷增長,導致歐洲國會裡極右派的得勢:歐盟兩年前的選舉是歐盟極右政黨跨出的最大一步,極右派政黨在歐盟議會裡得到了一百七十二個席次,也就是百分之二十三的席次。據估計,下一回歐盟議會於二○一九年選舉時,極右派政黨有可能奪取三分之一的席次。

極右派政黨在國家層次上的影響力,也已到達第二次世界大戰結束後從未達到的空前程度。德國的反移民政黨─「德國他途」(Alternative for Germany),也就是極右派街頭運動「愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化」組織(PEGIDA)在議會政治上的代表,於今年三月份地方選舉中受到許多藍領勞動階級選民的肯定,如今是德國的第三大黨。在奧地利,極右派政黨─奧地利自由黨(FPÖ)今年五月底幾乎成為總統大選的贏家。由於奧地利自由黨和角逐對手綠黨的票數非常接近,奧地利自由黨提出選票處理不當的控訴,得到法官認可,奧地利將重選總統。結果如何很難說,但清楚的是,奧地利自由黨已是奧地利政治的主流,離執政不遠了。

極右派組織目前信心十足,它們在街頭的活動頻率也增高了。「英國第一」這個政黨,在今年就已三度來到東倫敦清真寺(East London Mosque),騷擾教徒,並打傷一名穆斯林居民。德國最大型的極右派街頭運動—PEGIDA,每週一在德勒斯登(Dresden)這個城市聚集上千支持者。這個組織在歐洲各國已設有支部,如今已可說是一個跨歐的街頭運動。這些組織的成長,造成的直接結果就是移民、難民和庇護申請者的人身安全受到嚴重威脅─不僅在大街上,甚至在他們的住處也不安全。比如在德國包森(Bautzen)這個城裡,就發生了難民庇護所被燒毀,而民眾在旁歡呼的情況。今年二月份,瑞典的納粹組織「瑞典反抗運動」(Swedish Resistance Movement)在攻擊難民兒童後,警告所有「外來者」,今年將是「以武力對抗移民」的一年。

書寫《憤怒的白人》的動機,是從我個人經驗開始的─從個人與生活環境中人們對種族主義的親身體驗開始的。這促使我想要了解:究竟那些白人為何憤怒?他們的仇恨背後,究竟是有什麼樣的背景因素,什麼樣的社會經濟情況?

我的注意力主要集中在英國這幾年來最大型、影響力最深遠的極右派街頭運動—英格蘭護衛聯盟(English Defence League, EDL)。吸引我的最大原因,不僅是它的規模,也是它與英國政治社會的互動關係,它的種族主義思想總與主流政治的種族主義起共鳴。極右派組織當然不是從天上掉下來的。早在EDL於二○○九年成立之前的十多年裡,反穆斯林的種族主義就已充斥於國家機構,以及那些為國家工作的意識形態機構裡—如大多數的媒體。英國在外頭參與的戰爭,以及隨之而來的反恐措施,創造了這種需要:要在文化上征服它的敵人,用以正當化英國在國際上的軍事侵略,正當化它在國境內將整個穆斯林社區當作嫌疑犯來對待。英國主流社會和它的機構都參與了這項製造「穆斯林敵人」的文化形象的工程。在不久的過去,這文化形象的製造工程曾是針對愛爾蘭人和來自西印度群島的移民。

這可說是西方社會自二次大戰後逐漸形塑的文化種族主義的一部分。在前殖民地獨立後,種族主義意識形態和理論都不斷演化:生物種族主義逐漸褪色,那種基於歧視個人膚色的種族主義慢慢站不住腳,二次大戰後的種族主義逐漸集中它的注意力在文化上。文化本質與同化成為重心,「文化差異」成為排他思想的理論重點。過去三十多年來,文化種族主義成為主要的種族主義形式。

國家機構和EDL這類的極右派運動,它們在談論或「面對」英國穆斯林時,採取的其實就是文化種族主義的理論角度。政府反恐的「預防」策略(Prevent strategy)的中心思想,就是「激進化」的神話。它將所謂「激進化」看作神學上的過程,以宗教信仰(以個人與宗教的距離為判斷標準)將穆斯林劃入兩個簡單的陣營─「溫和派」與「極端分子」。國家反恐的「預防」策略,就是要所謂「溫和派」去監視並譴責所謂的「極端分子」。在社區裡,國家的反恐「預防」策略做的就是將資源分給所謂「溫和派」的穆斯林組織,讓他們在社區裡依循所謂「英國價值觀」做「去激進化」的工作。

EDL採用的理論同樣是以文化和「文化差異」為中心,將穆斯林當作一個文化同質的群體,將伊斯蘭的信奉者種族化。任何單一的事件都會被概化為固有的文化特質和文化實踐,而這就是他們排他和仇恨的根基。在這架構裡,一位穆斯林只有當他不再是穆斯林時,才有可能融合於英國社會。如果觀察EDL創始人湯米.羅賓森(Tommy Robinson)的社會媒體言論,就會發現對他而言,伊斯蘭是邪惡的,而唯一的一位「好穆斯林」,必定是已改信奉基督教的穆斯林。

推薦序

以寫流離者的筆,替左派搭一座理解極右的橋

曾柏文/ 端傳媒評論總監、英國華威大學社會學博士

第一次注意到白曉紅是因為電影Ghosts—不是一九九○年的好萊塢電影《第六感生死戀》(Ghost),而是二○○六年英國導演布魯姆.菲爾德(Nick Broomfield)拍攝,從兩年前莫克姆灣二十三名中國拾貝工人溺斃的慘案出發,描述這群非法移工如何透過國際人蛇集團安排來到英國,成為英國許多產業底層隱形勞動者的故事。

影片開頭,二十三個拾貝工人發現潮汐快速湧上,不及回程,只能先爬上車頂絕望等待。面對即將吞沒他們的黝黑大海,與上不了的岸邊燈火,一位母親打了越洋電話回國內老家跟孩子短短說上話;她知道那是訣別。

那年我剛到華威(Warwick)大學念博士班,有不同的文化資本與居留身分;但影片中那些人對國外的嚮往、面對異文化情境的陌生惶恐,都不陌生。更重要的是,片中揭露許多生活中會接觸的商品服務背後,竟藏著這麼一群灰色地帶、毫無人權的勞動者;這讓我不安。

那晚回到住處,我無法自抑於想閱讀大量相關報導的熱切;而正是在那夜的閱讀查找中,我注意到白曉紅,該片腳本背後隱身調查採訪的記者,來自臺灣。

書寫流離的人

二○○八年,白曉虹整理了這些關於中國非法移工的調查報導,出版了《悄悄話—英國隱形勞工的真實故事》(Chinese Whispers: The True Story Behind Britain's Hidden Army of Labour),隔年即入圍歐威爾書獎(Orwell Price)—該獎成立於一九九四年,旨在鼓勵「高品質的政治書寫」,聲譽崇榮。

二○一二年出版的《散沙:中國農民工的故事》(Scattered Sand: The Story of China's Rural Migrants)延續作者對中國移工的關注,把場景調度到中國自身,從北京的奧運場館、長江磚場,到發生一連串跳樓事件的富士康,探究中國兩億城鄉移工的生活。該書在二○一三年贏得鼓勵基進書寫的「麵包與玫瑰書獎」(Bread and Rose Award,又譯前衛圖書獎)。

二○一三年出版的《隱形性產業:英國移民性工作者》(Invisible: Britain's Migrant Sex Workers),則是對《悄悄話》另一個方向的延伸。她在前書調查過程接觸到的許多男性受訪者,提及「進入性產業」的女性同鄉;沿線追索,白曉紅逐漸拼湊出這片同樣充斥大量移工,但更為隱晦的產業生態。

三本前著,均圍繞著全球化年代跨界流離的社會底層—那些平時被忽視、甚至被隱匿的面孔。白曉虹用深入細膩的報導,邀請讀者凝視這些人的立體生命,看見他們與你我共有的,對於「更美好生活」的簡單盼望,以及其所遭遇的種種剝削與不義。這些深描,也逼著英國人正視自己消費文化背後,隱匿的人權與倫理難題。

這裡有清晰的,立足於左派的關懷。

踏上火線的大膽選題

延續前述的脈絡,《憤怒的白人》代表白曉紅在選題上,一次極為大膽的突破。

《憤怒的白人》一書的核心主角是英國的極右派—或講得更準確一點,英格蘭護衛聯盟(English Defense League, EDL)的核心人物與成員,例如其前領導人羅賓森(Tommy Robinson,真名為史帝芬.藍儂〔Stephen Lennon〕)與前核心人物達倫(Darren)等。白曉紅透過跟他們的深度訪談,重建 EDL崛起的歷史社會脈絡,描繪其支持者複雜的心理面貌。

作者看似在做類似的事,但前述受訪對象有相當的媒體能見度,為眾人所知,不同於前三本書處理對象的隱匿;且其不論族群、性別、政治光譜上的位置,對於立足左派的臺灣移民女性白曉紅,都是在光譜的另一端。

所謂「突破」也便有兩層意義,兩種風險:

在第一層上,白曉紅從過去處理「英國社會邊陲族群」的題材,轉而正面迎向英國政治的核心爭點,書寫在英國社會自處為歷史中心的一群人;但這也代表本書主題的敏感,以及書中觀點,將遭遇更多人—包括擁有強勢發言權者挑戰。

在第二層上,白曉紅自述,她對種族主義的興趣,來自自身作為移民,曾經遭遇到排外歧視的體驗。但這個初衷,從一開始就讓她處於跟前三本書不同的書寫位置—前三本寫的是底層弱勢移民,作者不難從自己的生命去同理;但當書寫對象卻成為「當初造成自身困境的那一類人」,白曉紅要如何說服讀者,她對這些人也保有同樣的同理、公平,而不是想藉此機會批判對方。如果是後者,則不免涉及更為複雜的書寫倫理問題。

觀察本書出版後,在英國引起的對峙評價,不難看出白曉紅這次確實踏入火線熱點。

《獨立報》(Independent)刊出 Hassan Mahamdallie的文章,盛讚本書是「關於極右派如何運作、其政治策略與目標,以及其如何建立起自己的支持網路,一本具有啟蒙性、深思熟慮、明智的研究」。但該文隨即引來右派網友嘲諷,「獨立報越來越像衛報(Guardian,英國主要左派大報)。」;《金融時報》(The Financial Times)刊出的書評肯定本書透過訪談呈現的複雜性,但質疑其「不夠平衡」。保守派刊物《旁觀者》(Spectator)刊出署名Rod Liddle的書評,則對本書行尖酸刻薄之能事。

以《憤怒的白人》搭理解的橋

甘冒這樣的風險,白曉紅到底嘗試在本書做什麼呢?

瀏覽本書,我讀到的核心動機是「搭橋」—搭一個能讓左派看懂白人右翼的橋。例如她在原書的跋寫道:「理解人們為何、如何選擇了某種政治道路,對我來說始終是件有趣的事。將種族主義描述為『瘋狂』當然很容易,把種族主義者稱為『暴徒』也無助於真正理解,將他們當作社會脫節者談論更顯得不負責任。」而在同時,白曉紅也騰出一定篇幅(特別是第四章),向這些筆下的白人右翼闡述,他們何以遭到反對。

因此,本書雖以EDL的發展為主,也留有相當篇幅談到其幾個主要對手組織,諸如「對抗法西斯聯盟」(Unite Against Fascism, UAF)、「東區聯盟」(United East End, UEE)、「反納粹聯盟」(Anti-Nazi League, ANL)。相對於EDL的靈魂人物羅賓森跟達倫,作者與UAF的保羅.席列特(Paul Sillett)的訪談,也貫穿在整個敘事。

而白曉紅在對兩邊人物的呈現上,都足以勾勒出某種立體與複雜,足以鬆動或解構某些外界的刻板印象。在一方面,貫穿全書的主軸之一,是透過描繪出伊斯蘭社群的多元,去對抗主流媒體「將伊斯蘭及其信眾種族化(racialize)為一均質化人種」的傾向。而在另一方面,本書在第五章也刻畫了,激進右派份子可能經歷的立場挪移、態度轉化—例如在反極端主義智庫舉辦的活動上,宣布離開EDL的羅賓森。

這種跨越對峙火線,邀請理解的嘗試,在任何社會都顯得相對稀缺。例如左翼媒體《21世紀革命社會主義》(revolutionary socialism in the21th century, 簡稱 rs21)刊出一篇David Renton撰寫的書評中,就承認過去左派或因抗拒,一直欠缺透過訪談理解法西斯主義者的努力;並指出白曉紅這本書,可能是繼倫敦政經學院的Christopher Husband在一九七○年代對英國法西斯主義的研究以來,左派首度再有人用了這麼多時間心力、多次訪談 EDL的領導者。

只是當白曉紅努力搭橋,峽谷兩端的人,卻不一定有同樣的賞識。

某方面,這涉及本書的書寫定位。白曉紅筆調

試閱

如果想解決極端主義,得先把希望放回他們的生活。剝奪他們的認同只會讓他們成為下一代的極端主義者。情況真的需要被改變,這讓我打算致力於下一代的政治參與。他們必須去投票。現在很多人覺得自己沒有發言權,一旦太多人放棄參與,情況會變得愈來愈危險……。工黨和其他黨派搞砸了一切,他們在社會亂做的實驗已經創造出數百萬像我這樣的傢伙。

我沒想過這種話會出自湯米.羅賓森〔Tommy Robinson,真名是史帝芬.藍儂(Stephen Lennon)〕,也就是英格蘭護衛聯盟(EDL)前任主席,他說此話時距離我們二○一三年夏天首次見面後已過了十個月。那年夏天EDL很常上新聞,以街頭運動而言,它比英國各種極右派團體更有名氣、也更受注目。自從二○一三年五月二十二日,伍爾威治(Woolwich)的士兵李.里格比被謀殺 之後,EDL的態勢就如野火蔓延。其中的「成員」—也就是那些能在網路上計算出來的活動者—已達三萬六千人。羅賓森就是在那個夏天跟我說,「我們甚至不用招募……數以百萬計的人與我們想法一致,同意我們所代表的信念。那些即便可能丟工作仍站出來的人們,我想難以計數。我們的網路支持人數比自由民主黨(The Liberal Democrats)最多時還多一倍。」

面對伍爾威治謀殺案,EDL利用了其中挑起的國族情懷與種族主義,在全國各城鎮強化該組織的行動者與支持者的動員,最後促成了六月一日的全國示威活動。之後的六月二十九日軍人節,它又組織了「為榮耀而走」(Walk of Honour)大遊行,試圖使路線經由哈姆雷特塔區(Tower Hamlets)的東倫敦清真寺(East London Mosque),再前往紐漢區(Newham),兩者皆為亞裔英國人大量聚居之處。為了遊行,EDL本打算邀請兩位在美國「反伊斯蘭運動」中惡名遠播的種族主義者,潘蜜拉.蓋勒(Pamela Geller)和羅伯特.史班瑟(Robert Spencer),不過因為英國反種族歧視團體施壓,兩人後來被禁止入境。

以無所謂的態度,EDL利用里格比的死進一步向伊斯蘭宣戰。雖然部分主流媒體將此描述為僅針對所謂「伊斯蘭極端分子」宣戰的活動,但實際街頭運動就是在對抗伊斯蘭教及所有穆斯林。儘管該組織領導宣稱所進行的並非種族主義運動,更不宣揚種族仇恨,但現實完全相反,參與者將伊斯蘭及其信眾種族化(racialize)為一均質化人種。

二○一三年五月三十日,EDL在網站表示:

現在是這樣,就算只提出伊斯蘭與恐怖主義之間的關聯,都會讓你變成「恐伊人士」或甚至種族主義者。難怪首相大衛.卡麥隆(David Cameron)會提出「極端伊斯蘭分子」(Islamist Extremism)的說法,彷彿極端伊斯蘭分子只有一種形態,而且可以輕易與更主流的伊斯蘭區分開來¬¬……問題是,極端伊斯蘭淵源極深,沒辦法隨便說「與伊斯蘭無關」就了事了。……如果伊斯蘭社群不接受、認知他們必須共同承擔的罪責,以及有責任面對且擊退極端分子,我們的城市街道上將布滿以阿拉之名而被屠殺者的碎塊……我們的領導者得開始面對毫無節制的移民政策所帶來的後果,不然勢必會出現我們都害怕的「反作用力」¬¬……只要還妥協於極端伊斯蘭分子與伊斯蘭無關的想法,我們就很難擊敗他們。

這份宣言清楚表現了此團體試圖將恐怖主義與伊斯蘭、移民與整體移民現象連結起來,卻忽略一基本事實:大多恐怖行動都由英國出生成長的人所執行的。正如我在與EDL對話中所認知到的,此說法已是極右派團體認同中一道不衰的趨勢:恐怖主義被直接與伊斯蘭及移民畫上等號;他們試圖將英國穆斯林標記為「外來者」,且進一步將此宗教及其信眾「種族化」。

自從EDL組成以來,種族化行動便為其工作核心。光是在伍爾威治謀殺案發生之前,根據反恐伊監督團體「告訴媽媽」(Tell Mama)在二○一二、一三年蒐集的數據所顯示,穆斯林受騷擾的程度已相當令人感到不安。「在工作場合、街道、鄰里之間、還有特別是網路上,都能看到相關事件,雖不見得到上頭條的程度,但都對他們的生活與社群都造成極大的痛苦,有些後果甚至極具毀滅性。」根據這份報告,EDL就是在網上散布反穆斯林仇恨的最大元凶。與EDL有關的事件在所有案例中占了49%,竟然比英國國家黨(BNP)還多;在四百三十四件網路霸凌中,EDL更直接與一百四十七件有關,占所有反穆斯林的網路相關案件的三分之一。

在李.里格比之死被極右派團體(尤其是被EDL)利用之後,種族霸凌與暴力等仇恨犯罪件數在幾天內直線飆漲。謀殺案過後一週,針對反穆斯林的暴力事件與網路霸凌的申訴就出現了一百三十六件,是謀殺案之前的五倍。反穆斯林的暴力在這之前就已導致四月份的穆罕默德沙林(Mohammed Saleem)遇刺身亡:當時八十二歲的他在伯明罕,正從清真寺走路回家。在李.里格比後,出現了北倫敦馬斯韋爾丘(Muswell Hill)的索馬利社區中心(Somali community centre)槍擊事件,以及西密德蘭針對清真寺的三起炸彈攻擊事件。

EDL行動者的信心似乎在滋長,最明顯的徵兆出現在他們的網路活動,畢竟網路是他們主要的溝通與動員場所。只要打開EDL的臉書專頁,第一句看到的就是「不搞種族主義,不搞暴力」,但不用瀏覽多少內容,你就會發現各種粗糙直接的種族歧視語言。二○一三年六月,一篇在EDL倫敦支部專頁上的文章非常受歡迎:「我們問了一百個人,關於伊斯蘭,你會聯想到什麼,得到最多票的是『恐怖主義』(28);接著是戀童癖(25),然後是『仇恨布道者』(20)、『不受歡迎的入侵者』(10)、『生太多』(7)以及肏山羊╱駱駝佬(5)。」種族主義在此處自在顯露,一三六人還按了「讚」。有個人甚至留言:「我們國家很快就要變成英格蘭斯坦 了,我一點都不想要呀。」

我是英國的第一代移民,在這個國家沒有任何親戚,更沒有文化根源可言。因此,作為一個在英國之外出生、至今仍在學習此地社會與文化的移民來說,我總是對這些種族分子完全缺乏自覺的表現感到驚異。英國媒體只將他們描繪為「一群惡徒」,彷彿這能解釋一切。即便他們在電視與報紙頭版的臉孔展現出那麼深刻的憤怒、仇恨,以及最顯著的—疏離,卻從未有人試圖解釋他們的行為。我不相信人有所謂天性或無法改變的認同。一定是這樣的吧,我告訴我自己,沒有人生來偏頗,對任何種族╱民族的仇恨都是後天習得的行為。所以,究竟是什麼條件促使他們採取了這種思維模式?

為了一窺部分死忠成員如何形成此種政治思維,我用一個中文假名加入了EDL倫敦支部,並得以讀到他們的對話內容。一個人寫道:「我希望重返偉大的英國。英國的現狀令我感到羞恥。一個月前那位可憐士兵的死讓我震驚,我從沒想過會發生這種事……我也很生氣,真的非常、非常氣,這些伊斯蘭的鳥事把我害成這樣。憤怒並沒有錯,耶穌就曾展示過一次,聖經裡有寫……。」

然後他談到自己的背景,以及轉化自己怒氣的方式:

我曾是一位專業職人,做的是最高檔的工作,但生命就是這樣,我的私人生活遭受沉痛打擊,一切也跟著毀了。因為目前沒工作,我覺得很羞愧,然後有一天,就業與退休金部門(Department of Work and Pensions, DWP)寄來一封信,一個鼓鼓的大信封塞滿了我的信箱,原來是同一封信的內容用各種不同語言寫了好多張—我好生氣。在三十年的資深創意管理職之後,我一週拿十便士補助,而這些外語信讓我知道,有些人不用讀懂一丁點屬於英女王的英語就可以拿到補助,我氣壞了。

至於該如何解決問題,他做了結論:

所有已知的穆斯林激進分子都該被遣返,包括他們的家人—無須經過法院審判,也不談人權,滾;二、他們必須接受我們的習俗,而不是我們接受他們的—舉例來說,週五就是工作日;三、所有人(無論是不是伊斯蘭)只要不能讀寫令人滿意的標準英文,立刻滾;四、英國文化中的規則或潛規則必須適用於所有外來者,不只是伊斯蘭—不論宗教信仰;五、就像我們出國會入境隨俗一樣,在英國就要接受我們的穿衣禮儀,不能再有那些「他」表哥式的服裝 了;六、不再接受移民(所有移民),我們已經滿了,我們連自己都無法照顧、餵養、找到工作……在我看來,我們應該今天就開始試著找回彰顯英國價值的光輝歲月。每個人都得做出選擇,如果不堅持,只能等著完蛋。

雖然大部分成員對於EDL的信念愈來愈有自信,但EDL官方仍謹慎地將網路上的追蹤者視為潛在的滲透分子。以我為例,他們的懷疑確實成立。到目前為止,此分部仍沒人回覆我的訊息。難道是我給自己取錯了假名?

我很清楚地意識到,非白人很難接觸到組織的網路成員及死忠支持者,但也不是完全不可能。我決定從組織的源頭下手。

貝德福郡(Bedfordshire)的盧頓鎮(Luton)在二○○九年五月贏得了EDL「溫床」的美名,在英國皇家軍隊二營返鄉遊行時,一群當地穆斯林現身抗議伊拉克戰爭(由美國及英國在二○○三年帶領入侵),於是,EDL源頭組織「盧頓人民聯合」(United People of Luton, UPL)便號召了高達五百人進行反穆斯林遊行。根據「伊拉克傷亡」組織(Iraq Body Count)指出﹝英國獨立報(Independent)於二○一一年刊登此數據﹞,光是伊拉克戰爭的頭兩年,至少就有兩萬四千八百六十五位平民被殺害,其中20%為婦孺。英國媒體從未妥善報導或記錄這場戰爭中的暴行。因此,在盧頓的抗爭中,反戰穆斯林在士兵經過時舉了許多標語,包括「英國士兵:巴斯拉 的屠夫」以及「英國士兵:懦夫、殺手、極端分子(指殺害平民的行為)」。

這項行動激怒了士兵的朋友與親人。

反伊拉克戰爭的抗爭發起人是安札姆.喬達利(Anjem Choudary),他是一位四十六歲的前司法官,被英國媒體稱為「伊斯蘭極端主義布道者」、「極端布道者」或「仇恨布道者」。喬達利猛烈批評英國涉入伊拉克和阿富汗戰爭的決定,並針對其干預行動及英國軍隊組織多次舉行示威活動。他還參與組織了一個伊斯蘭團體「移民」(Al-Muhajiroun),此組織多次主辦反西方遊行,後來被英國政府禁止活動。另一個喬達利幫忙創立的「古拉巴」組織(Al-Ghurabaa)同樣遭到禁止。之後,他又組成「伊斯蘭挺大英」(Islam4UK),但二○一○年,此團體被判定違反英國反恐法。(有趣的是,大部分英國媒體支持對此團體下達禁令,卻從未對於英國的極右派組織採取同樣標準。)

在盧頓反戰遊行隔天,大部分晚間新聞或小報報導都將這些穆斯林抗議者稱為「極端分子」、「狂熱分子」、「仇恨暴徒」、「恨英國的英國人」、「內賊」等。《電訊報》(Telegraph)在二○○九年五月十四日早晨的報導尤其煽動:「儘管他們的行動讓多種族並存的盧頓情勢緊張,這些在盧頓恥笑英國部隊的伊斯蘭極端分子仍繼續蔑視眾人怒火。」

其實,對於盧頓的反戰、反軍遊行,大部分媒體都有所偏頗,所以我想從抗議領袖喬達利那裡知道另一方的說詞。他的相關報導都十分負面,我以為很難約到他,事實上卻相當容易:有一次,我偶然在商業街(Commercial Road)的週六報亭遇見一位發送可蘭經複本的少年,他替我聯絡上喬達利:他很快答應與我會面,但不告訴我集合地點,只要我當天早上九點再打去。喬達利在電話中仍非常謹慎,要求我走到新街(New Road)的科斯塔咖啡店(Costa Cafe)後再打給他,我遵從指示做了,接著從咖啡店對面走出一位女士,「來見安札姆.喬達利嗎?」她友善地問,接著把我帶進咖啡店,而喬達利正在裡面啜飲咖啡。

喬達利並沒有與我握手,但微笑問我是否要喝什麼,然後向我介紹那位帶我進來的女士—他的太太烏姆.路克曼(Umm Luqman),而他們的年輕女兒就在隔壁桌與母親坐在一起。喬達利的樣子跟我從媒體上得到的印象不同,他姿態輕鬆,滿臉微笑,當我問及被稱為「仇恨布道師」的想法時,他的回答相當冷靜:

當你試圖為社會帶來根本上的改變,人們一定會抗拒……十五年前,這(種族)議題在歐洲的主要對象是黑人和猶太人,而非穆斯林……今日,那些定義自己為極右派人士的群體,所參照的對象便是穆斯林。這情況在法國、德國、奧地利和英國都是……身為穆斯林,你永遠在這算式中,差別只在於你的知名度有多大,以及你宣揚自己的伊斯蘭信仰到什麼程度……這決定了你會受到多少攻擊。但,我對自己的定位就是個穆斯林。

喬達利在伍爾威治長大,就讀的小學就在李.里格比三十年後被殺的那條街上。一九七○、八○年代,青春期的他目睹了國族陣線(NF)及其他極右派力量的茁壯。「現在極右派勢力在政治上變得比較討好,也較為社會接受,不過穆斯林社群的第二、三代已經更有資源,國內的地位也更穩固,面對敵意不會只是認命走開……這和我們第一代成長的狀態完全不同……。」

喬達利說他曾花很長時間尋找生命的意義,而在二十幾歲時,也是讀完醫學和法律之後,他發現了一條能將他帶離資本主義與自由民主邏輯的思想取徑。他開始嚴格遵循伊斯蘭教,此後二十年,更研讀伊斯蘭教法。他告訴我,可蘭經中伊斯蘭教法是一組可在全球施行的神學律法。「它可無處不在,不只在英國。」他聲稱他的團體進行的是「思想運動」。

與媒體所描繪的不同,喬達利說盧頓的抗議行動其實也包括了非穆斯林人士,他們來自當地的英國白人社群,以他的說法,他們挺身而出反對戰爭,「超越了國族主義和愛國主義」。「事實上,盧頓的穆斯林和白人社群一直處得很好,大部分當地白人對穆斯林沒有意見。盧頓的幾次大型反戰示威中都有白人參與。」

他也解釋了自己在二○○九年那場爭議遊行幕後的心情:

這些抗議者反對英國政府參與謀殺穆斯林,以及他們在伊拉克與阿富汗所犯下的暴行……而返鄉軍隊就象徵這一切……相對於真實發生的事,那些標語根本不算什麼。比如,有標語寫了「嬰兒殺手」,有人批評讀來令人厭惡,但戰爭中確實出現了殺嬰行為。在戰場上幹了那些事的人並非被強制徵召……他們是因著自己的意志,卻被當成英雄般列隊歡迎,這絕對該反對。對EDL而言,他們的歷史或許是從那天(盧頓的反戰、反軍遊行)開始,我們的歷史卻是一場早已開始的漫長搏鬥。

有些人說該禁止我們,還說是我們引發了之後一堆有的沒的,但我想說:在英國到伊拉克和阿富汗以前,沒人想當炸彈客……在盧頓發生的事,起因是英國在海外的行為……一切都是因為英國的外交政策。也因為如此,國內才會出現規模這麼大的反戰行動。

然而,二○○九年,大部分媒體都將盧頓的反戰抗爭染上伊斯蘭色彩,導致白人的憤怒膨脹,英國的穆斯林人口被視為假想敵。在此脈絡下,UPL和「休閒幫聯合」(Casuals United)出現了,其組成民眾大多為來自盧頓的法利之丘社會住宅(Farley Hill Estate)及其他社會住宅的年輕白人勞工階級。他們的成長環境封閉、對軍隊忠誠、習於住宅區的幫派文化,且將效忠「自己人」視為最重要的事。這種在地認同感塑造了他們的情感模式。EDL支持者比利.布萊克(Billy Blake)在他的著作《EDL:心路歷程》(EDL: Coming Down the Road)中指出,「英格蘭勞工階級是一獨特的族群(distinct ethnic group),有他們自己的傳統與文化。」此書推薦人包括BNP領導人尼克.格里芬(Nick Griffin)與所有EDL成員。雖然他們說自己屬於同一「階級」,但真正使他們結盟的其實是種族與種族根源。

在當年五月,UPL所組織的反制示威中,反穆斯林情懷觸發了暴力行為,有些人試圖攻擊盧頓的亞裔英國人。之後,在UPL及「休閒幫聯合」所組織的其他反穆斯林遊行中,此兩團體逐漸結合,成為了EDL。

UPL的領導者之一是當時只有二十五歲的史帝芬.藍儂,也就是之後為眾人所知的湯米.羅賓森,我會在之後提到他。其他領導者則是他的親戚與同事。羅賓森是本地人,早在幾年前組織了「制止盧頓塔利班」(Ban the Luton Taliban)團體時出名。他是盧頓的足球迷,對於穆斯林族群的敵意眾所皆知。不過,UPL成立之初,羅賓森從未預期此團體會發展到盧頓以外,甚至成為全國性的街頭活動。此外,由於早已在非政治活動中「陷入麻煩」又「樹敵」無數,他不想在UPL擴展階段使用真名,所以一開始,他半開玩笑地把自己稱為「韋恩國王」(Wayne King),還把此當成一個笑話對媒體說。沒想到自己後來真成為家喻戶曉的極右派領袖。

UPL成立時,羅賓森設立了名為「拯救盧頓」,「英國愛國主義者對抗伊斯蘭極端分子」,「盧頓人民聯合」的網站,好將自己的訊息傳播給民眾;他同時開始上廣播受訪。就在此時,真名為艾倫.艾林(Alan Ayling)的艾倫.雷克(Alan Lake)找上他,他是一位倫敦的百萬富商﹝太平洋資本投資管理公司(Pacific Capital Investment Management)前任負責人﹞。二○一一年,挪威法西斯分子安德斯.貝林.布雷維克(Anders Behring Breivik)在挪威屠殺了七十七人,當時雷克就曾被懷疑涉案,也接受了警察當局調查。不過雷克與羅賓森聯絡時,羅賓森完全不知道他是誰。

也大約在同時,EDL還沒成立之時,艾倫.雷克成立了一個小型的極右派組織「為英格蘭而走」(March for England)。雷克是著名的猶太復國主義者,在以「為英格蘭而走」對抗英國穆斯林的同時,盧頓剛發跡的反伊斯蘭街頭運動讓他心懷盼望—他或許也能拓展屬於自己的議題:支持以色列。於是,他邀請羅賓森及其盟友一起到他位於巴比肯(Barbican)要價五十萬英鎊的公寓,羅賓森基於好奇答應了,當時出席的除了他,還有凱文.卡洛(Kevin Carroll)和羅賓森的舅舅達倫(Darren)、保羅.雷伊(Paul Ray,之後成為羅賓森的強勁對手),另外還有安妮.馬奇尼(Ann Marchini),這位北倫敦的地產投資者也是EDL的創立者之一,據說也曾為其挹注資金。

艾倫.雷克在當時就看出羅賓森領導的街頭運動很有潛力,他想「擴展到更多像足球迷這樣的基層群體,引導他們參與。」換句話說,他想動員並利用這些「群眾」來為他做事:散布反穆斯林的種族仇恨。

根據BNP領導人尼克.格里芬表示,就是在雷克的贊助下,EDL同意與公開反對猶太復國主義的BNP分道揚鑣。此外,也是因為雷克的金援,EDL才有辦法展開全國性活動。他們也因此有機會接觸到反穆斯林與支持以色列等國際組織的資源。格里芬宣稱,是雷克將EDL命名為英格蘭護衛聯盟(English Defence League),為的是呼應此團體在美國的對應組織:極右派組織猶太護衛聯盟(Jewish Defence League)。羅賓森全面駁斥這些說法,聲稱雷克從未資助EDL,其名也與他完全無關,純粹是在活動擴展至全國時決定效仿威爾斯護衛聯盟(Welsh Defence League, WDL)之名,隨後來自布里斯托(Bristol)的BNP成員約翰.薛里登﹝John Sheridan,真名為克里斯.蘭頓(Chris Renton)﹞提供了將組織資訊網路化的技術。我將在第三章的時候進一步追蹤羅賓森與雷克之間的關係。

此時羅賓森還不願揭露自己的真實身分,也不想成為公開焦點。在所有活動中,他都一直保持偽裝。他讓表親凱文.卡洛以本名成為第一位公開對媒體談論這個團體的角色。於是在英國廣播電視臺(BBC)的紀錄片《青年、英國與怒火》(Young, British, and Angry)中,凱文.卡洛侃侃而談他們參與此活動的原因與過程。這是EDL的領導階層首次站到媒體聚光燈下。

一場全國的極右派街頭運動因此啟動—有錢人資助、極具經驗的極右派行動者策畫執行,再由感覺被剝奪公民權的勞工階級的血汗完成。與我之後所見到的狀況相同,種族主義思想便是這般由上層一路傳承、複製下去。

這樣的思想與策略之所以打動這麼多勞工,是因為他們覺得權益被剝奪,生活充滿疏離感,此外,EDL暗示的正是「英格蘭式生活」。無論運動者或追隨者都認為他們的英式生活受到威脅,必須全力捍衛;激發這些男男女女的怒氣、煽動至前所未有的規模,但究竟什麼是「英格蘭式生活」?怎麼樣才是「做一個英格蘭人」?這些參與或支持運動的人究竟何時感到自己「是個英格蘭人」?何時覺得受威脅?在他們眼中,自己又是在什麼時候、透過什麼過程成為了所謂「局外人」?

我打算去盧頓尋找答案。我在出發前查看了EDL盧頓分部的網站,試圖和其中的運動者聯繫,卻仍無人回應,倒是看到成員數字不停增加。根據此團體保有的機密程度,這數字增加的速度實在不成比例。

盧頓對我來說是個謎。這裡居民最多的是白人(在二十萬三千六百人之中,68%的居民為白人,18.9%來自南亞),但種族情勢卻是數一數二地緊張。EDL的發源地名叫法利之丘,屬於社會住宅區,是在二戰德國轟炸後的重建區之一,目前居民有一萬一千五百六十人,其中超過60%為英國白人。

抵達法利之丘前,我一直想像那是個不安全的白人地盤,極右派團體一定到處橫行。不過現場給我的第一印象卻相當不同:法利之丘很安靜,居民進行著每日家務,大家各顧生活。我看不到在東倫敦達根罕(Dagenham)那些破敗社會住宅區常出現的英國國旗。我繼續漫步在公寓街區間,一名光頭白人經過我身邊,好奇瞧了我一眼,我對他點點頭,上前搭話。他的名字是德瑞克(Derek),隸屬區議會的道路維護工人,但提到工作時輕嘆了口氣,一開始似乎沒有多解釋的意思。他今年四十八歲,獨自住在此地的公寓,不過不願指出精確位置。

才開始談話五分鐘,我就看得出他的不安與懷疑,但或許平常沒什麼機會發表意見,他跟我講話的興致仍然高昂。當我問及此地的多種族社群及其間的相處狀況時,他絕望地搖搖頭,「這裡的情況和全盧頓一樣。盧頓已經不再屬於盧頓人了。」

「盧頓人?」我從未聽過這個說法。

「是的。」他皺眉,「過去十年來,太多外國人跑來這裡了。」

「外國人?」

「對,外國人,」他焦慮地複誦,空洞的藍眼睛望向遠方,談論「外國人」的樣子彷彿忘記我根本不是本地人。「我們開始遺失自己的文化,我們的文化被淹沒了。我覺得在自己的國家被當成次等公民。我覺得自己像個局外人。」

「但,和其他文化相處為什麼讓你覺得這麼不舒服?」我輕柔地問。

「不是,我不是不能和其他文化相處。」他變得有點緊張。「只是,過去十年,太多人跑來盧頓這裡工作……現在到處都是了。」

「所以,他們是新移民?」我問,「從哪裡來的呢?」

「大部分來自東歐。比如波蘭人。」

「所以大部分是歐洲白人?」我向他確認。

德瑞克點頭,但接著補充,他真正有意見的是那些住在附近的穆斯林,即使移民主要來自東歐,德瑞克的主要憤怒對象仍是穆斯林,許多還是在此地土生土長的穆斯林。

「二○○九年軍隊返鄉遊行時,我也在……那些穆斯林對我們的士兵很不尊敬,我很生氣。」

不過被問到是否有參與EDL時,德瑞克卻突然起了戒心,「沒有、沒有。」他用信心十足的眼神看著我,「我不是一個種族主義者,妳知道我的意思。」

我覺得德瑞克對於EDL的反應非常有趣,他顯然不想被定位為種族主義者—這裡所有人都這樣。史蒂芬.羅倫斯帶來的影響已經讓整個社會知道,種族主義絕不是正確的思想。那已成為一個骯髒、可恥的詞彙,即便是種族主義傾向最嚴重之人都會與其保持距離。

我想更瞭解引發德瑞克怒氣的那些議題。但就算我問他問題,他也往往找不出回應的適當詞彙。他不停搓揉自己的額頭,一邊瞇起眼睛,這讓他臉上的皺紋更深;而每當他奮力找出詞彙之前,總會先有一聲深深的嘆息。我隨後即將發現,大部分當地居民憂心的都是失業問題。德瑞克表示,「年輕人找不到工作,妳知道,情況很嚴重……我算非常幸運—我的三個孩子都有工作……他們都搬離了盧頓。」

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價