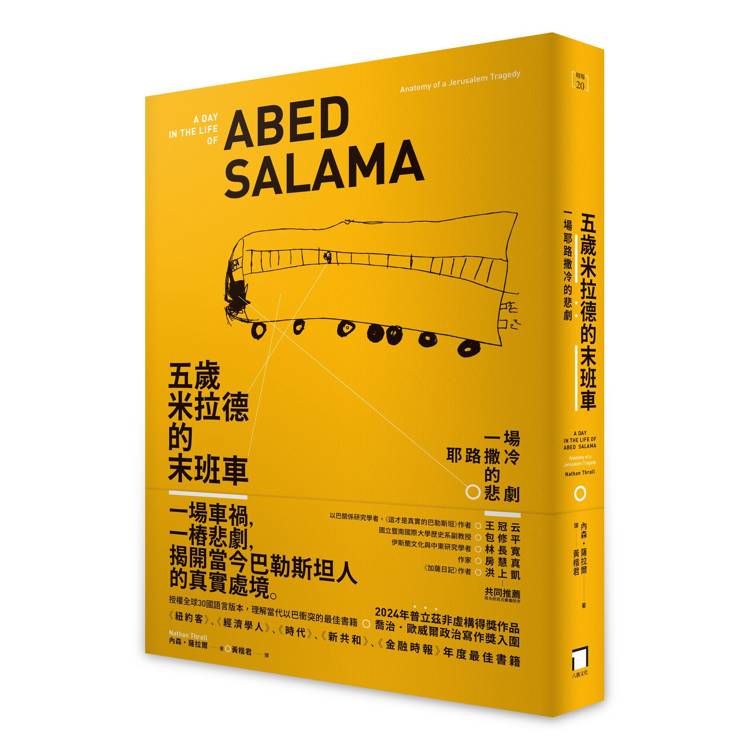

五歲米拉德的末班車:一場耶路撒冷的悲劇

A Day In The Life Of Abed Salama-Anatomy of a Jerusalem Tragedy

活動訊息

分享今年你最有感的書,送50元電子禮券,再抽5000點金幣!

普發一萬放大術:滿千登記抽萬元好禮

2025聖誕禮物展—為朋友家人準備暖心驚喜!點我逛逛選禮物↓↓↓↓↓↓

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

★2024年普立茲非虛構得獎作品

★喬治.歐威爾政治寫作獎入圍

★《紐約客》、《經濟學人》、《時代》、《新共和》、《金融時報》年度最佳書籍

★授權全球30國語言版本,理解當代以巴衝突的最佳書籍

耶路撒冷郊外的一場車禍,一對父子的真實遭遇,

揭開了一個交織歷史與生命的私密故事,

這是當今巴勒斯坦的真實縮影,也是使人心碎的時代之書

本書描述一場發生於約旦河西岸耶路撒冷郊外的交通事故,一輛巴勒斯坦校車載着一批幼稚園學生前往兒童樂園遊玩,途中校車發生事故翻覆起火。

雖然公路上的民眾不斷打電話給以色列和巴勒斯坦的緊急救援單位,但沒有任何消防車或救護車趕來。由於火勢猛烈,現場民眾奮不顧身自行救援孩童,一名巴勒斯坦人激動地向姍姍來遲的以色列救援人員大罵,反遭以軍圍毆。現場一片混亂,受傷的孩童被送往耶路撒冷和約旦河西岸的不同醫院,但巴勒斯坦傷者需要經過批准才能進入設備較好的以色列醫院。有些孩童失蹤了,有些孩童不知道被送去哪間醫院,有些燒焦了的孩童屍體一時無法確認身分,心急如焚的父母展開了尋找孩子的艱辛之旅。

本書從這場突如其來的車禍展開,猶太裔美國記者薩拉爾仔細追蹤多位牽連其中的當事人,包括受害者父母、現場救援者、醫生、救護人員、以巴雙方官員、隔離牆總設計師、以色列醫院人員等,他們的人生際遇都反映出以巴地區的生存實況。

作者意識到這場看似偶然發生的交通事故,實質與整個巴勒斯坦民族的當下處境緊密相連。他一步步追尋這些各自有著不同背景和種族人士,進行了大量調查與訪談,梳理出意外背後錯綜複雜的種族、政治與歷史因素,同時以受害者之一的阿比德與米拉德父子為主軸,揭開多段交織著生命、愛情、家族和歷史的私密故事,為以巴之間無休止的爭鬥提供了一幅不限於種族敘事的人性卷軸,幫助我們理解這個目前戰況激烈之地人民的真實境況。

★事故發生的場景與歷史脈絡

主人翁阿比德與這場事故大部分人所居住的阿納塔鎮(Anata),是位於約旦河西岸、目前少數巴勒斯坦人獲准居住的地區之一。自一九六七年被以色列占領後開始被猶太化,人口結構和地理景觀皆被改變。以色列逐漸沒收巴勒斯坦原居民的土地,發布數百張拆除令,將城鎮的一部分併入耶路撒冷,興建了隔離牆包圍市中心,還有屯墾區、哨站、軍事基地和種族隔離公路等。意外所發生的賈巴公路(Jaba Road),原是以色列為了方便屯墾者往返耶路撒冷而修建的,但這條公路也是約二十萬巴勒斯坦人要繞過被封鎖的耶路撒冷時的主要通道,由於該道路有很多巴勒斯坦人使用,以色列便少去維護,使道路日久失修而被稱作「死亡道路」。

★巴勒斯坦人的身分與種族迷宮

這是因為以色列政府在許多主要城鎮與道路皆設有檢查哨,能否通過檢查哨取決於巴勒斯坦人身分證的顏色、出生在占領區的哪個區域、年齡、性別,以及是否曾被拘留或逮捕等。有些地方需要向以色列當局申請許可才能進入,這也反映了巴勒斯坦自治政府只是一個「象徵性的角色」,負責核發的是以色列所認可的身分證。當意外發生後,本書主人翁阿比德與其他巴勒斯坦父母,都踏上了尋找子女的命運旅程,但對阿比德來說,因為他是曾坐牢的巴勒斯坦人,拿著特別顏色的身分證,這使他的尋找過程更加複雜。

★在極端對立以外的灰色地帶

作者筆下的巴勒斯坦人包括有不同派系、族群和政治立場,即使同屬巴解(巴勒斯坦解放組織)成員,也有不同陣營,當中包括對巴勒斯坦自治政府相當不滿的巴勒斯坦人,也有與以色列人關係密切的巴勒斯坦官員;作者所訪談的以色列人亦同樣,既有規劃興建隔離牆的以色列官員,也有在現場救護的以色列人、協助蒐集遺體的哈雷迪猶太教徒,醫院裡的以色列社工,還有以色列電視台記者等。作者對以巴雙方人物的書寫,在一貫極端對立的認知以外,呈現更為真實的人性灰色地帶。

★戰爭以外,巴勒斯坦人日常生活中的暴力

雖然在一九八八年,巴勒斯坦解放組織與以色列達成歷史性的和解方案,同意在僅占原來國土面積百分之二十二的被占領土上,建立「巴勒斯坦國」,但事實上所謂的「自治」卻困難重重,巴勒斯坦人必須忍受各種日常生活中的屈辱與荒謬處境,連基本的學習和工作都大幅受限,本書透過這場意外深入揭示這些深埋日常生活中的不公對待。

★喬治.歐威爾政治寫作獎入圍

★《紐約客》、《經濟學人》、《時代》、《新共和》、《金融時報》年度最佳書籍

★授權全球30國語言版本,理解當代以巴衝突的最佳書籍

耶路撒冷郊外的一場車禍,一對父子的真實遭遇,

揭開了一個交織歷史與生命的私密故事,

這是當今巴勒斯坦的真實縮影,也是使人心碎的時代之書

本書描述一場發生於約旦河西岸耶路撒冷郊外的交通事故,一輛巴勒斯坦校車載着一批幼稚園學生前往兒童樂園遊玩,途中校車發生事故翻覆起火。

雖然公路上的民眾不斷打電話給以色列和巴勒斯坦的緊急救援單位,但沒有任何消防車或救護車趕來。由於火勢猛烈,現場民眾奮不顧身自行救援孩童,一名巴勒斯坦人激動地向姍姍來遲的以色列救援人員大罵,反遭以軍圍毆。現場一片混亂,受傷的孩童被送往耶路撒冷和約旦河西岸的不同醫院,但巴勒斯坦傷者需要經過批准才能進入設備較好的以色列醫院。有些孩童失蹤了,有些孩童不知道被送去哪間醫院,有些燒焦了的孩童屍體一時無法確認身分,心急如焚的父母展開了尋找孩子的艱辛之旅。

本書從這場突如其來的車禍展開,猶太裔美國記者薩拉爾仔細追蹤多位牽連其中的當事人,包括受害者父母、現場救援者、醫生、救護人員、以巴雙方官員、隔離牆總設計師、以色列醫院人員等,他們的人生際遇都反映出以巴地區的生存實況。

作者意識到這場看似偶然發生的交通事故,實質與整個巴勒斯坦民族的當下處境緊密相連。他一步步追尋這些各自有著不同背景和種族人士,進行了大量調查與訪談,梳理出意外背後錯綜複雜的種族、政治與歷史因素,同時以受害者之一的阿比德與米拉德父子為主軸,揭開多段交織著生命、愛情、家族和歷史的私密故事,為以巴之間無休止的爭鬥提供了一幅不限於種族敘事的人性卷軸,幫助我們理解這個目前戰況激烈之地人民的真實境況。

★事故發生的場景與歷史脈絡

主人翁阿比德與這場事故大部分人所居住的阿納塔鎮(Anata),是位於約旦河西岸、目前少數巴勒斯坦人獲准居住的地區之一。自一九六七年被以色列占領後開始被猶太化,人口結構和地理景觀皆被改變。以色列逐漸沒收巴勒斯坦原居民的土地,發布數百張拆除令,將城鎮的一部分併入耶路撒冷,興建了隔離牆包圍市中心,還有屯墾區、哨站、軍事基地和種族隔離公路等。意外所發生的賈巴公路(Jaba Road),原是以色列為了方便屯墾者往返耶路撒冷而修建的,但這條公路也是約二十萬巴勒斯坦人要繞過被封鎖的耶路撒冷時的主要通道,由於該道路有很多巴勒斯坦人使用,以色列便少去維護,使道路日久失修而被稱作「死亡道路」。

★巴勒斯坦人的身分與種族迷宮

這是因為以色列政府在許多主要城鎮與道路皆設有檢查哨,能否通過檢查哨取決於巴勒斯坦人身分證的顏色、出生在占領區的哪個區域、年齡、性別,以及是否曾被拘留或逮捕等。有些地方需要向以色列當局申請許可才能進入,這也反映了巴勒斯坦自治政府只是一個「象徵性的角色」,負責核發的是以色列所認可的身分證。當意外發生後,本書主人翁阿比德與其他巴勒斯坦父母,都踏上了尋找子女的命運旅程,但對阿比德來說,因為他是曾坐牢的巴勒斯坦人,拿著特別顏色的身分證,這使他的尋找過程更加複雜。

★在極端對立以外的灰色地帶

作者筆下的巴勒斯坦人包括有不同派系、族群和政治立場,即使同屬巴解(巴勒斯坦解放組織)成員,也有不同陣營,當中包括對巴勒斯坦自治政府相當不滿的巴勒斯坦人,也有與以色列人關係密切的巴勒斯坦官員;作者所訪談的以色列人亦同樣,既有規劃興建隔離牆的以色列官員,也有在現場救護的以色列人、協助蒐集遺體的哈雷迪猶太教徒,醫院裡的以色列社工,還有以色列電視台記者等。作者對以巴雙方人物的書寫,在一貫極端對立的認知以外,呈現更為真實的人性灰色地帶。

★戰爭以外,巴勒斯坦人日常生活中的暴力

雖然在一九八八年,巴勒斯坦解放組織與以色列達成歷史性的和解方案,同意在僅占原來國土面積百分之二十二的被占領土上,建立「巴勒斯坦國」,但事實上所謂的「自治」卻困難重重,巴勒斯坦人必須忍受各種日常生活中的屈辱與荒謬處境,連基本的學習和工作都大幅受限,本書透過這場意外深入揭示這些深埋日常生活中的不公對待。

名人推薦

【共同推薦】

王冠云|以巴關係研究學者,《這才是真實的巴勒斯坦》作者

包修平|國立暨南國際大學歷史系副教授

林長寬|伊斯蘭文化與中東研究學者

房慧真|作家

洪上凱|《加薩日記》作者

(依姓氏筆畫排序)

------------

【推薦語】

☆歐斯曼帝國瓦解後,其巴勒斯坦省區淪為大不列顛聯合王國託管地,「以色列」旋即被猶太民族主義分子與歐洲帝國殖民主義者共謀建立於此。巴勒斯坦人從此掉進被入侵者屠殺、迫害、驅逐的生活恐懼中。台灣國人對這種情況幾乎無所知,透過這本著作,台灣各界當可深入理解巴勒斯坦人的苦難與問題。──林長寬,伊斯蘭文化與中東研究學者

------------

【國際讚譽】

☆這是我讀過最好的書寫,說明以色列的占領是如何讓巴勒斯坦人的生活遭受壓迫、變得無望,幾乎難以生存。──大衛.雷姆尼克(David Remnick),普立茲得奬作品《列寧的墳墓》作者,《紐約客》總編輯

☆這本耀眼同時也使人心碎的書,是這個時代的代表作。這本書讀起來像小說,但令人遺憾的是,這一切都是真的。只能在眼淚中把它讀完。——詹姆士.瑞班克斯(James Rebanks),《明日家園》作者

☆薩拉爾是少數能夠結合生動敍事與深入政治形勢分析的作家之一……他的專業知識讓他能夠靈活穿梭於瘋狂的家庭、巴勒斯坦領袖及以色列官員,還有附近居民各種不同層面的觀點之間。——伊蘭娜·馬薩德(Ilana Masad),《紐約時報》、《華盛頓郵報》評論家

☆據我所知,沒有其他關於以色列和巴勒斯坦的著作能達到如此深刻的感知和理解……我們可以把這本書當成現代巴勒斯坦歷史的縮影,鑲嵌在許多不同人物的個人回憶中,每個人的回憶都如此栩栩如生、細節鮮明。即使對他們略知一二,也是一份難得的禮物,遠比許多標準、疏離的巴勒斯坦歷史有用得多。──大衛.舒爾曼(David Shulman),《紐約書評》

☆薩拉爾的書使我躊躇良久,我發現自己一直在章節、段落,甚至句子之間來回踱步,只為了舒緩那些久久無法消散的暴力、悲慟、堅強不屈的溫柔、狡猾而複雜的奇觀,這個鎮壓人民的國家,同時卻因人民超凡文明之舉而嬴得奬聲。──阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy),英國布克奬與品特奬得主,《微物之神》、《極樂之邦》作者

☆當戰爭在加薩肆虐之時,這本書提供了一份動人的見證,講述那些發生於約旦河與地中海之間生活中更為日常的暴力形式。──康納.埃科爾斯(Connor Echols),昆西國家事務研究所,年度最佳外交政策書籍

☆這是一本時而令人深受感動,到最後幾章更是如驚悚小說般緊張的書……這樣的敘事本身就是一種激進的行動,特別是在如今這樣暴力極端的時刻,作者堅持將那些經常僅被視為某群體成員的人,重新還原為一個個具體的巴勒斯坦人。薩拉爾的成就是讓我們重新看見並感受到這場占領的不義。——喬納森.弗里德蘭(Jonathan Freedland),《衛報》政治與時事評論專欄作家

☆薩拉爾捕捉到生活在以色列占領下的巴勒斯坦人那些普遍與特殊經歷……這本書記錄了一個無情的案例,這場意外和隨之而來的創傷必須被記住。這一切都是可預料的,而且很容易又會再次發生。──《經濟學人》年度最佳書籍

☆這是一部靜靜令人心碎的紀實作品……這本嚴謹且具警醒意義的著作不論何時都會深深打動讀者。此刻,我們周遭充斥著一種觀念:同情和理解只能給「特定一方」……但這本書沒有一個字鼓吹偏頗的同情心,也沒有選擇性地揭示真相。──《金融時報》年度最佳書籍

☆一項高聳入雲的成就。我從未讀過這樣的作品。薩拉爾深入種族隔離的官僚制度當中,娓娓道出一個令人痛心的故事。──漢米爾頓(Omar Robert Hamilton),紀錄片導演,《恐成最大贏家之城》(The City Always Wins)作者

☆薩拉爾這本獲得普立茲獎的非凡作品,以生動細膩的筆觸描述了一場令人心碎的悲劇。這本充滿人性、敏銳的書傳達令人憤怒的社會現實的同時,從未忽略故事中心各人的生命。──克林特·史密斯(Clint Smith),《大西洋》雜誌作家,《黑奴未竟之旅》作者

☆薩拉爾用文字將讀者帶到最接近這段現實的地方。透過一絲不苟、鉅細靡遺的細節累積,他讓從未踏上巴勒斯坦土地的讀者,也能感受到生活在以色列占領下的真實處境。──阿達夫.蘇艾夫(Ahdaf Soueif),《泰晤士文學增刊》

☆強烈推薦,毫無保留。──賈亞.托倫蒂諾(Jia Tolentino),《紐約客》評論家

☆薩拉爾對以色列占領下巴勒斯坦人的生活描寫既充滿力量又動人,讓人痛切地意識到衝突所導致的代價,同時也因他堅持在書中展現主人翁們(不論以色列人還是巴勒斯坦人)的人性,而帶來一絲希望。──麗莎.安德森(Lisa Anderson),《外交事務》

☆極為出色……是一部銳利而縝密的紀實作品……這本書同時以既細膩又宏大的方式展開,做到了所有好故事該做的事。此書並不說教,卻也沒有逃避應有的責任,那就是徹底打破我們那種安逸、平衡的錯覺。──柯倫.麥肯(Colum McCann),《愛爾蘭時報》年度最佳書籍

☆這本令人印象深刻的書向我們展示了,這些巴勒斯坦人的日常生活(從瑣碎到災難)如何在以色列的統治下被控制、限制與塑造。在這場求生的掙扎中,薩拉爾記錄了人性中最美好與最醜惡的部分:驕傲、勇氣、愛、愚蠢、冷漠與殘酷。──莎莉·海登(Sally Hayden),榮獲多項國際新聞與非虛構文學大獎記者,《我們第四次溺水》(The Fourth Time We Drowned)作者

☆如果你需要一本入門書,來了解巴勒斯坦人民每天所承受的屈辱,那麼絕不能錯過這本,這是你值得擁有的一本書。──羅伯特.庫特納(Robert Kuttner),《美國展望》(The American Prospect)

☆這本書提醒我,最出色的報導,是將人的故事帶入非人性的體制之中。我希望有更多人能讀到這本書。──瑪德琳.施瓦茨(Madeleine Schwartz),曾任《紐約書評》編輯,文學網站The Millions年度最佳書籍

☆以強而有力的筆觸展現了政治是如何滲透巴勒斯坦人生活的各個層面,在這場看似無休止的衝突中,這是一本揭示處於歷史夾縫中普通人真實生活之作。──《觀察家報》(The Observer)

☆廣博而深刻。──《前鋒報》(Forward)年度最佳猶太書籍

☆薩拉爾緊湊且具有新聞感的敘述,記錄了薩拉瑪一整天尋找兒子的過程,是一則令人痛苦、憤怒且心碎的控訴,指責以色列的占領政策……這是一首使人難以忘懷、以極度痛苦與憤慨交織的交響曲,同時也是對責任的呼喚。──美國圖書館協會書評雜誌Booklist星級書評,年度最佳書籍

王冠云|以巴關係研究學者,《這才是真實的巴勒斯坦》作者

包修平|國立暨南國際大學歷史系副教授

林長寬|伊斯蘭文化與中東研究學者

房慧真|作家

洪上凱|《加薩日記》作者

(依姓氏筆畫排序)

------------

【推薦語】

☆歐斯曼帝國瓦解後,其巴勒斯坦省區淪為大不列顛聯合王國託管地,「以色列」旋即被猶太民族主義分子與歐洲帝國殖民主義者共謀建立於此。巴勒斯坦人從此掉進被入侵者屠殺、迫害、驅逐的生活恐懼中。台灣國人對這種情況幾乎無所知,透過這本著作,台灣各界當可深入理解巴勒斯坦人的苦難與問題。──林長寬,伊斯蘭文化與中東研究學者

------------

【國際讚譽】

☆這是我讀過最好的書寫,說明以色列的占領是如何讓巴勒斯坦人的生活遭受壓迫、變得無望,幾乎難以生存。──大衛.雷姆尼克(David Remnick),普立茲得奬作品《列寧的墳墓》作者,《紐約客》總編輯

☆這本耀眼同時也使人心碎的書,是這個時代的代表作。這本書讀起來像小說,但令人遺憾的是,這一切都是真的。只能在眼淚中把它讀完。——詹姆士.瑞班克斯(James Rebanks),《明日家園》作者

☆薩拉爾是少數能夠結合生動敍事與深入政治形勢分析的作家之一……他的專業知識讓他能夠靈活穿梭於瘋狂的家庭、巴勒斯坦領袖及以色列官員,還有附近居民各種不同層面的觀點之間。——伊蘭娜·馬薩德(Ilana Masad),《紐約時報》、《華盛頓郵報》評論家

☆據我所知,沒有其他關於以色列和巴勒斯坦的著作能達到如此深刻的感知和理解……我們可以把這本書當成現代巴勒斯坦歷史的縮影,鑲嵌在許多不同人物的個人回憶中,每個人的回憶都如此栩栩如生、細節鮮明。即使對他們略知一二,也是一份難得的禮物,遠比許多標準、疏離的巴勒斯坦歷史有用得多。──大衛.舒爾曼(David Shulman),《紐約書評》

☆薩拉爾的書使我躊躇良久,我發現自己一直在章節、段落,甚至句子之間來回踱步,只為了舒緩那些久久無法消散的暴力、悲慟、堅強不屈的溫柔、狡猾而複雜的奇觀,這個鎮壓人民的國家,同時卻因人民超凡文明之舉而嬴得奬聲。──阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy),英國布克奬與品特奬得主,《微物之神》、《極樂之邦》作者

☆當戰爭在加薩肆虐之時,這本書提供了一份動人的見證,講述那些發生於約旦河與地中海之間生活中更為日常的暴力形式。──康納.埃科爾斯(Connor Echols),昆西國家事務研究所,年度最佳外交政策書籍

☆這是一本時而令人深受感動,到最後幾章更是如驚悚小說般緊張的書……這樣的敘事本身就是一種激進的行動,特別是在如今這樣暴力極端的時刻,作者堅持將那些經常僅被視為某群體成員的人,重新還原為一個個具體的巴勒斯坦人。薩拉爾的成就是讓我們重新看見並感受到這場占領的不義。——喬納森.弗里德蘭(Jonathan Freedland),《衛報》政治與時事評論專欄作家

☆薩拉爾捕捉到生活在以色列占領下的巴勒斯坦人那些普遍與特殊經歷……這本書記錄了一個無情的案例,這場意外和隨之而來的創傷必須被記住。這一切都是可預料的,而且很容易又會再次發生。──《經濟學人》年度最佳書籍

☆這是一部靜靜令人心碎的紀實作品……這本嚴謹且具警醒意義的著作不論何時都會深深打動讀者。此刻,我們周遭充斥著一種觀念:同情和理解只能給「特定一方」……但這本書沒有一個字鼓吹偏頗的同情心,也沒有選擇性地揭示真相。──《金融時報》年度最佳書籍

☆一項高聳入雲的成就。我從未讀過這樣的作品。薩拉爾深入種族隔離的官僚制度當中,娓娓道出一個令人痛心的故事。──漢米爾頓(Omar Robert Hamilton),紀錄片導演,《恐成最大贏家之城》(The City Always Wins)作者

☆薩拉爾這本獲得普立茲獎的非凡作品,以生動細膩的筆觸描述了一場令人心碎的悲劇。這本充滿人性、敏銳的書傳達令人憤怒的社會現實的同時,從未忽略故事中心各人的生命。──克林特·史密斯(Clint Smith),《大西洋》雜誌作家,《黑奴未竟之旅》作者

☆薩拉爾用文字將讀者帶到最接近這段現實的地方。透過一絲不苟、鉅細靡遺的細節累積,他讓從未踏上巴勒斯坦土地的讀者,也能感受到生活在以色列占領下的真實處境。──阿達夫.蘇艾夫(Ahdaf Soueif),《泰晤士文學增刊》

☆強烈推薦,毫無保留。──賈亞.托倫蒂諾(Jia Tolentino),《紐約客》評論家

☆薩拉爾對以色列占領下巴勒斯坦人的生活描寫既充滿力量又動人,讓人痛切地意識到衝突所導致的代價,同時也因他堅持在書中展現主人翁們(不論以色列人還是巴勒斯坦人)的人性,而帶來一絲希望。──麗莎.安德森(Lisa Anderson),《外交事務》

☆極為出色……是一部銳利而縝密的紀實作品……這本書同時以既細膩又宏大的方式展開,做到了所有好故事該做的事。此書並不說教,卻也沒有逃避應有的責任,那就是徹底打破我們那種安逸、平衡的錯覺。──柯倫.麥肯(Colum McCann),《愛爾蘭時報》年度最佳書籍

☆這本令人印象深刻的書向我們展示了,這些巴勒斯坦人的日常生活(從瑣碎到災難)如何在以色列的統治下被控制、限制與塑造。在這場求生的掙扎中,薩拉爾記錄了人性中最美好與最醜惡的部分:驕傲、勇氣、愛、愚蠢、冷漠與殘酷。──莎莉·海登(Sally Hayden),榮獲多項國際新聞與非虛構文學大獎記者,《我們第四次溺水》(The Fourth Time We Drowned)作者

☆如果你需要一本入門書,來了解巴勒斯坦人民每天所承受的屈辱,那麼絕不能錯過這本,這是你值得擁有的一本書。──羅伯特.庫特納(Robert Kuttner),《美國展望》(The American Prospect)

☆這本書提醒我,最出色的報導,是將人的故事帶入非人性的體制之中。我希望有更多人能讀到這本書。──瑪德琳.施瓦茨(Madeleine Schwartz),曾任《紐約書評》編輯,文學網站The Millions年度最佳書籍

☆以強而有力的筆觸展現了政治是如何滲透巴勒斯坦人生活的各個層面,在這場看似無休止的衝突中,這是一本揭示處於歷史夾縫中普通人真實生活之作。──《觀察家報》(The Observer)

☆廣博而深刻。──《前鋒報》(Forward)年度最佳猶太書籍

☆薩拉爾緊湊且具有新聞感的敘述,記錄了薩拉瑪一整天尋找兒子的過程,是一則令人痛苦、憤怒且心碎的控訴,指責以色列的占領政策……這是一首使人難以忘懷、以極度痛苦與憤慨交織的交響曲,同時也是對責任的呼喚。──美國圖書館協會書評雜誌Booklist星級書評,年度最佳書籍

目錄

推薦序一 論抵抗殖民日常暴力下的交織性──每個人的抵抗,都有不同的樣貌 王冠云

推薦序二 當高牆築起,我們以人性破牆 黃楷君

人物表

序言

第一部 三場婚禮

第一章 祕密戀情

第二章 獄中日夜

第三章 家族尊嚴

第四章 兩場婚禮

第五章 藍色身分證

第六章 第三場婚禮

第二部 兩場大火

第七章 死亡道路

第八章 海法城

第九章 返鄉人士

第十章 丟石頭的孩子

第十一章 身在地獄

第三部 重大傷亡事件

第十二章 車禍現場

第四部 牆

第十三章 種族隔離道路

第十四章 綠線的兩倍

第十五章 巴勒斯坦內政部首長

第十六章 米茲拉希猶太人

第十七章 以色列兄弟

第十八章 耶路撒冷的隔離牆

第十九章 圍牆另一側

第五部 三場葬禮

第二十章 拉馬拉醫院

第二十一章 聰穎過人

第二十二章 老天的旨意

第二十三章 葬禮

第二十四章 支離破碎

後記

作者筆記

謝詞

資料來源

推薦序二 當高牆築起,我們以人性破牆 黃楷君

人物表

序言

第一部 三場婚禮

第一章 祕密戀情

第二章 獄中日夜

第三章 家族尊嚴

第四章 兩場婚禮

第五章 藍色身分證

第六章 第三場婚禮

第二部 兩場大火

第七章 死亡道路

第八章 海法城

第九章 返鄉人士

第十章 丟石頭的孩子

第十一章 身在地獄

第三部 重大傷亡事件

第十二章 車禍現場

第四部 牆

第十三章 種族隔離道路

第十四章 綠線的兩倍

第十五章 巴勒斯坦內政部首長

第十六章 米茲拉希猶太人

第十七章 以色列兄弟

第十八章 耶路撒冷的隔離牆

第十九章 圍牆另一側

第五部 三場葬禮

第二十章 拉馬拉醫院

第二十一章 聰穎過人

第二十二章 老天的旨意

第二十三章 葬禮

第二十四章 支離破碎

後記

作者筆記

謝詞

資料來源

序/導讀

【推薦序】

論抵抗殖民日常暴力下的交織性——每個人的抵抗,都有不同的樣貌

王冠云|以巴關係研究學者,《這才是真實的巴勒斯坦》作者

《五歲米拉德的末班車:一場耶路撒冷的悲劇》一書,從一台巴勒斯坦幼兒園巴士在耶路撒冷發生的火燒車車禍事故現場鋪陳展開,細細追溯在這起車禍中牽連出的多名巴勒斯坦、以色列人的生命故事。美國籍猶太裔作家内森.薩拉爾(Nathan Thrall)是一名長期定居在耶路撒冷的記者,他在書末特別強調本書為紀實作品,書中每個角色的「故事」,都是他們的真實人生經歷。

薩拉爾從書中主人翁之一,也是他的主要受訪者阿比德(Abed Salama)的角度切入,展示其人生各個面向,以及他和其他書中人物的關聯性而逐漸建構起這本書。作者筆下的許多人物起初看似毫不相干,僅僅因著這場車禍而被聯繫起來;然而,透過作者中性的描繪使讀者漸漸能看見,這些人的生命實際上在整個以色列軍事占領、殖民巴勒斯坦的歷史洪流上早就無法脫去關係,而是深深地互相糾葛、深陷其中。

一九四八年,打著錫安復國主義的武裝部隊入侵了數百座巴勒斯坦村莊,對村民展開血腥大屠殺,企圖淨空這片土地上的所有人民,好讓其成為以色列建國後歡迎全球各地猶太新移民「回歸」的居住地。以色列就此成為二十世紀繼美國、加拿大、澳洲等國之後,又一個以種族歧視、隔離政策為基礎而建立的定居殖民「國家」。逾七十萬居住於此的巴勒斯坦原住民,被迫遷離家鄉、開始逃亡,成為「難民」。這一年被巴勒斯坦人稱之為「Nakba」,即為阿拉伯文「大浩劫」之意。

在七十七年後,二○二五年的今日,這場大浩劫非但沒有結束,這把燃盡巴勒斯坦人生命與希望的野火,在以色列歷屆政府(無論政黨派系)的主導下反而加速燃燒,更多巴勒斯坦人的家園被毀、人民被強制驅逐,被迫流離失所的難民數量也逐年攀升,絲毫不見減緩的跡象。建構在錫安主義和定居殖民主義框架中拔地而起的以色列,使出各種手段,如武力鎮壓、屠殺、系統性的壓迫、逮捕、蓄意致殘巴勒斯坦人等;巴勒斯坦囚犯與前囚犯事務委員會(Palestinian Commission of Detainees and Ex-Detainees Affair)指出,自一九六七年以來至今,有超過一百萬名巴勒斯坦人曾遭以色列拘留,這意味著,平均每五位巴勒斯坦人,就有一人曾經在生命的某個階段被監禁,而這些用以羈押與審判巴勒斯坦人的以色列「法律」和政策,都是建立在種族隔離、歧視的殖民分治原則之上。

例如,二○一五年十一月,以色列國會專門立法,對以「投擲石塊」之名被逮捕的巴勒斯坦人,可判處最低三年、最高可達二十年的有期徒刑。在二○一六年八月,以色列國會再度通過一項《青年法案》(Youth Bill),針對「有恐怖分子嫌疑」的殺人及殺人未遂案件,將可受以色列法庭審判入獄的年齡降低至十四歲。此法案大大影響了在東耶路撒冷、領取藍色身分證的巴勒斯坦兒童;而對於那些持有綠色身分證、在西岸被逮捕的巴勒斯坦兒童,則交由以色列軍事法庭管理,最低入獄年齡為十二歲,相當於一個台灣國小六年級畢業生的年紀。根據半島電視新聞(Al-Jazeera)報導與以色列人權組織B’Tselem的報告統計,自二○一一年起,每年巴勒斯坦兒童遭逮捕的平均人數均有所成長,光是二○一五年的兒童入獄人數,與四年前的紀錄相比便暴增了四倍之多,而巴勒斯坦兒童被捕入獄最常見的「罪名」便是:「投擲石塊」。

「有嫌疑」與「恐怖主義」這些根據意識形態、定義模稜兩可的標籤,使以色列的管治變得更強勢,更有藉口的逐年擴增掌控巴勒斯坦食衣住行生活中每個眉角的權力。在《五歲米拉德的末班車》一書裡,從薩拉爾對每個人物的描繪中,讀者可清晰的看出巴勒斯坦人的日常生活並非在「常理」與「法理」並存的狀態之下,也可逐漸理解為什麼許多巴勒斯坦人最終(無論手段為何)會選擇走向抵抗這條路。

雖然書中的時空背景皆聚焦在約旦河西岸,鮮少提及加薩,但讀者如將本書與巴勒斯坦的被殖民史相對照便能意識到,這樣的取向本身即凸顯了一個事實:那一道又一道不斷延伸的「防恐」隔離牆和檢查哨,不僅僅造成了巴勒斯坦土地上的隔閡與破碎,更讓身在加薩、以色列、東西耶路撒冷和西岸不同區域的(如書中描述因《奧斯陸協議》後分治的ABC區)巴勒斯坦人之間也產生了實質差異,同樣身在巴勒斯坦這塊土地之上,拿著不同顏色身分證的巴勒斯坦人的生活可以有著天壤之別。這致使一個統一的國家更難以形成,也讓世人開始慣性的以區域、政黨差異(哈瑪斯v.s.法塔赫自治政府)來理解巴勒斯坦的抵抗運動。這種情勢在二○二三年十月七日,在哈瑪斯軍事部門卡薩姆旅(al-Qassam Brigades)發動反殖民抵抗「阿克薩洪水行動」(Operation Al-Aqsa Flood)後,更加表露無遺;以色列向加薩地區展開了大規模種族滅絕清洗(genocide),連續兩年,日夜不停地對加薩的巴勒斯坦人民進行無差別的轟炸、狙擊手殺戮,以及製造人為饑荒。國際媒體卻不斷將焦點錯置,將其描繪為「以哈戰爭」,但實際上,以色列對加薩的封鎖、種族清洗,以及同時對西岸的軍事占領皆是一九四八年「大浩劫」的延續。

本書最珍貴的其中一點,是作者薩拉爾不僅揭示了以色列軍事殖民的暴力、非法與不義,同時,他還鉅細靡遺的描述出巴勒斯坦內部家庭、社會之間的糾葛和矛盾。雖然作者筆下並不具任何批判性,但讀者在閱讀的過程中,或許不免會對於一些巴勒斯坦社會的現實狀況有一種「不舒服」的感受,這些感受與認知,實際上與我們當今身處並未受殖民壓迫的時空背景有關,同時也有著由西方知識霸權、歐美主流媒體長期塑造的觀點滲透其中。說出這點並非是要「美化」或者「合理化」巴勒斯坦人的一言一行,畢竟書中所揭示的巴勒斯坦內部鬥爭與許多高度爭議的傳統價值,也都在其日常生活中具體再現。相反的,在作者真實的刻劃下,他打破了許多過去將巴勒斯坦人神話或妖魔化的舊例——要麼塑造成聖戰士,要麼就以刻板印象把巴勒斯坦女人塑造為弱者、受害者,而巴勒斯坦男人皆為加害者。

這提醒了讀者,對巴勒斯坦人的理解和對他人的理解同樣需要有多元與不同層面的閱讀,這樣才能理解巴勒斯坦人在看似同質性中其實也有著不同:即使同樣身處殖民統治之下,並非每一個人的經歷與體驗都是一致的,不同的社會階級、性別性向、家庭背景都會影響到這個人如何去理解與抵抗暴力,以及對此會有何種不同的反應。讀者在閱讀時也需不時回溯與理解,這些人物所一直不得不背負著的沉重歷史脈絡,每一個故事皆蘊藏著生活在軍事占領下的被殖民者的各種現實。書中對以色列角色的描繪亦顯示出,雖然部分人處境充滿無奈,然而,「和平」不可能僅依賴以色列個人的良知崛起而實現,以巴之間和平的可能性一再破裂,就是一個結構性的問題,必須從根本上進行改革——即結束以色列軍事占領與其定居殖民的政策。

這本書不僅是阿比德或其他牽連在這場悲劇中的巴勒斯坦人、以色列人對車禍悲劇的回憶錄,薩拉爾透過這些平凡人之口,昭示出被殖民者的現實境況,翔實呈現在以色列的殖民暴力下,被殖民者的個人主體性和互為主體性,是如何在日常生活中被強制管理、架構、組織和規訓;同時,作者亦勾勒出巴勒斯坦人在暴力下的能動性與抵抗是如何進行。

【推薦序】

當高牆築起,我們以人性破牆

黃楷君|本書譯者。社群平台「齊墩果樹下」創辦人,轉譯分享巴勒斯坦的文化藝術和歷史。

從事筆譯工作近十年來,這是第一本在翻譯過程中讓我多次落淚的書。觸動我的不只是書中令人心痛的故事,還有作者內森.薩拉爾無比誠摯的文字。

曾經有個穆斯林朋友告訴我,他向非穆斯林解釋伊斯蘭的宗教實踐和文化時,總是盡可能誠實。他說,當你試圖討好迎合對方的立場,不僅是在扭曲自己的信仰,對方必定也會感受到你的虛偽,不如真誠對話,反而更有機會破除偏見。我至今仍對他的這番話深感敬佩,因為這件事說來輕鬆,但對已經背負諸多汙名的族群而言其實非常困難。而身為聲援巴勒斯坦的台灣人,我也深知,對「局外人」來說,要忠實陳述備受誤解的異族族群樣貌,有時甚至更不容易。

作者薩拉爾是住在耶路撒冷的美國猶太作家,單論族裔背景,他就算是以色列的狂熱支持者也不足為奇,但他不僅能同理並闡述巴勒斯坦人的困境,也沒有「加害者」心懷虧欠的包袱,連外界可能無法認同巴勒斯坦人的一面也如實寫出。他寫巴勒斯坦人暴力械鬥,巴勒斯坦人叛族通敵,巴勒斯坦人娶兩個妻子,巴勒斯坦人為了維護無謂的男性自尊而傷害了愛人。我想,如此誠實的書寫,背後其實有著深厚的信任——是因為受訪者信任作者,願意將他們私密的故事和心聲交付給他;作者也信任讀者,相信就算巴勒斯坦人不再是完美的受害者,讀者在讀完整本書後,仍能感同身受,並認同沒有任何人應該承受這樣的不義。在聲援以巴的雙方陣營分歧日益擴大激化的今天,這樣誠實的聲音更顯得難能可貴、勇敢無懼。

這本書的故事主線是二〇一二年的一場巴勒斯坦幼稚園巴士車禍,這起重大傷亡事件宛如一把利刃,一刀剖開,長年累積的沉痾傾洩而出,揭露巴勒斯坦人宛如棄兒般的殘酷現實。故事支線則是眾多相關人物的個人生命和家族史,傳統社會秩序隨著土地流失而崩解,難民思念著如夢似幻的家鄉,人民拿起石頭對抗占領政權的坦克,巴人的軀體成為酷刑的舞台和苦痛的土壤……一個個令人動容的故事交織出巴勒斯坦的民族歷史。

薩拉爾筆下的這些人物立場多元,比如反對以色列建國的猶太教徒、和以色列人交好的巴勒斯坦政治犯、從阿拉伯國家移居以色列的阿拉伯猶太人等等,就連同一個巴勒斯坦組織內部,也有對立內鬥的派系。這些立體的人物呈現出以色列和巴勒斯坦兩個對立的極端之間,其實存在著許多灰色地帶,人們因為不同的生命經驗而在其間遊走、移動。這種多變彰顯了人性的本質,讓遙遠的這群人長出血肉。

然而,即使立場各不相同,但生活在以色列和巴勒斯坦的所有人,也都同樣被種族隔離制度的陰影所籠罩著。以色列政府利用屯墾區來擴張領土,再精密規劃興建隔離牆,把巴勒斯坦人隔絕在外,以維持國內猶太人口的多數地位。以色列政府建造屯墾者專用道路,營造出這片土地上不存在巴勒斯坦人的假象,好讓猶太人感覺「安全」。不同顏色的身分證規定了巴勒斯坦人能否踏入這塊或那塊土地的權利,宣判他們能夠擁有多少自由。在制度的掌控下,猶太人成為開疆拓土的士卒,巴勒斯坦人化為冰冷的數據和分類,彷彿一種非人的存在。種族隔離制度以人性為食,不斷壯大。

薩拉爾透過這些人物的真實生命故事,講述過去的歷史與暴行,但許多歷史其實並非「歷史」。翻譯期間,我曾在社群滑到在書中提到的地區,有村莊正在被以色列警方暴力驅逐,照片中的貝都因婦女無奈望著堆滿歪曲鐵皮和水泥碎塊的家園,男人在濃煙中被壓制帶走,孩子的玩具推土機和以色列齜牙咧嘴的巨型怪手形成殘忍的對比。

薩拉爾在最後的作者筆記中提到,「這是一部紀實作品。」看到這些照片的那一刻,我真切感受到「紀實作品」四個字的重量。再多的文字和影像紀錄都只是巴勒斯坦人苦難汪洋中的一滴淚水。在無人轉述的角落,在我們闔上這本書後,這些巴勒斯坦人的故事仍在現實上演,宛如一場看不到終點的惡夢。

儘管如此,我仍堅信這些紀錄的力量柔韌強大,意味著我們仍有能力去見證、去聆聽、去訴說,意味著人性的勝利。也許閱讀無法立即改變現況,但至少,我們願意正視他人的痛苦,用自己的雙眼去看,用溫熱的心去感受。

論抵抗殖民日常暴力下的交織性——每個人的抵抗,都有不同的樣貌

王冠云|以巴關係研究學者,《這才是真實的巴勒斯坦》作者

《五歲米拉德的末班車:一場耶路撒冷的悲劇》一書,從一台巴勒斯坦幼兒園巴士在耶路撒冷發生的火燒車車禍事故現場鋪陳展開,細細追溯在這起車禍中牽連出的多名巴勒斯坦、以色列人的生命故事。美國籍猶太裔作家内森.薩拉爾(Nathan Thrall)是一名長期定居在耶路撒冷的記者,他在書末特別強調本書為紀實作品,書中每個角色的「故事」,都是他們的真實人生經歷。

薩拉爾從書中主人翁之一,也是他的主要受訪者阿比德(Abed Salama)的角度切入,展示其人生各個面向,以及他和其他書中人物的關聯性而逐漸建構起這本書。作者筆下的許多人物起初看似毫不相干,僅僅因著這場車禍而被聯繫起來;然而,透過作者中性的描繪使讀者漸漸能看見,這些人的生命實際上在整個以色列軍事占領、殖民巴勒斯坦的歷史洪流上早就無法脫去關係,而是深深地互相糾葛、深陷其中。

一九四八年,打著錫安復國主義的武裝部隊入侵了數百座巴勒斯坦村莊,對村民展開血腥大屠殺,企圖淨空這片土地上的所有人民,好讓其成為以色列建國後歡迎全球各地猶太新移民「回歸」的居住地。以色列就此成為二十世紀繼美國、加拿大、澳洲等國之後,又一個以種族歧視、隔離政策為基礎而建立的定居殖民「國家」。逾七十萬居住於此的巴勒斯坦原住民,被迫遷離家鄉、開始逃亡,成為「難民」。這一年被巴勒斯坦人稱之為「Nakba」,即為阿拉伯文「大浩劫」之意。

在七十七年後,二○二五年的今日,這場大浩劫非但沒有結束,這把燃盡巴勒斯坦人生命與希望的野火,在以色列歷屆政府(無論政黨派系)的主導下反而加速燃燒,更多巴勒斯坦人的家園被毀、人民被強制驅逐,被迫流離失所的難民數量也逐年攀升,絲毫不見減緩的跡象。建構在錫安主義和定居殖民主義框架中拔地而起的以色列,使出各種手段,如武力鎮壓、屠殺、系統性的壓迫、逮捕、蓄意致殘巴勒斯坦人等;巴勒斯坦囚犯與前囚犯事務委員會(Palestinian Commission of Detainees and Ex-Detainees Affair)指出,自一九六七年以來至今,有超過一百萬名巴勒斯坦人曾遭以色列拘留,這意味著,平均每五位巴勒斯坦人,就有一人曾經在生命的某個階段被監禁,而這些用以羈押與審判巴勒斯坦人的以色列「法律」和政策,都是建立在種族隔離、歧視的殖民分治原則之上。

例如,二○一五年十一月,以色列國會專門立法,對以「投擲石塊」之名被逮捕的巴勒斯坦人,可判處最低三年、最高可達二十年的有期徒刑。在二○一六年八月,以色列國會再度通過一項《青年法案》(Youth Bill),針對「有恐怖分子嫌疑」的殺人及殺人未遂案件,將可受以色列法庭審判入獄的年齡降低至十四歲。此法案大大影響了在東耶路撒冷、領取藍色身分證的巴勒斯坦兒童;而對於那些持有綠色身分證、在西岸被逮捕的巴勒斯坦兒童,則交由以色列軍事法庭管理,最低入獄年齡為十二歲,相當於一個台灣國小六年級畢業生的年紀。根據半島電視新聞(Al-Jazeera)報導與以色列人權組織B’Tselem的報告統計,自二○一一年起,每年巴勒斯坦兒童遭逮捕的平均人數均有所成長,光是二○一五年的兒童入獄人數,與四年前的紀錄相比便暴增了四倍之多,而巴勒斯坦兒童被捕入獄最常見的「罪名」便是:「投擲石塊」。

「有嫌疑」與「恐怖主義」這些根據意識形態、定義模稜兩可的標籤,使以色列的管治變得更強勢,更有藉口的逐年擴增掌控巴勒斯坦食衣住行生活中每個眉角的權力。在《五歲米拉德的末班車》一書裡,從薩拉爾對每個人物的描繪中,讀者可清晰的看出巴勒斯坦人的日常生活並非在「常理」與「法理」並存的狀態之下,也可逐漸理解為什麼許多巴勒斯坦人最終(無論手段為何)會選擇走向抵抗這條路。

雖然書中的時空背景皆聚焦在約旦河西岸,鮮少提及加薩,但讀者如將本書與巴勒斯坦的被殖民史相對照便能意識到,這樣的取向本身即凸顯了一個事實:那一道又一道不斷延伸的「防恐」隔離牆和檢查哨,不僅僅造成了巴勒斯坦土地上的隔閡與破碎,更讓身在加薩、以色列、東西耶路撒冷和西岸不同區域的(如書中描述因《奧斯陸協議》後分治的ABC區)巴勒斯坦人之間也產生了實質差異,同樣身在巴勒斯坦這塊土地之上,拿著不同顏色身分證的巴勒斯坦人的生活可以有著天壤之別。這致使一個統一的國家更難以形成,也讓世人開始慣性的以區域、政黨差異(哈瑪斯v.s.法塔赫自治政府)來理解巴勒斯坦的抵抗運動。這種情勢在二○二三年十月七日,在哈瑪斯軍事部門卡薩姆旅(al-Qassam Brigades)發動反殖民抵抗「阿克薩洪水行動」(Operation Al-Aqsa Flood)後,更加表露無遺;以色列向加薩地區展開了大規模種族滅絕清洗(genocide),連續兩年,日夜不停地對加薩的巴勒斯坦人民進行無差別的轟炸、狙擊手殺戮,以及製造人為饑荒。國際媒體卻不斷將焦點錯置,將其描繪為「以哈戰爭」,但實際上,以色列對加薩的封鎖、種族清洗,以及同時對西岸的軍事占領皆是一九四八年「大浩劫」的延續。

本書最珍貴的其中一點,是作者薩拉爾不僅揭示了以色列軍事殖民的暴力、非法與不義,同時,他還鉅細靡遺的描述出巴勒斯坦內部家庭、社會之間的糾葛和矛盾。雖然作者筆下並不具任何批判性,但讀者在閱讀的過程中,或許不免會對於一些巴勒斯坦社會的現實狀況有一種「不舒服」的感受,這些感受與認知,實際上與我們當今身處並未受殖民壓迫的時空背景有關,同時也有著由西方知識霸權、歐美主流媒體長期塑造的觀點滲透其中。說出這點並非是要「美化」或者「合理化」巴勒斯坦人的一言一行,畢竟書中所揭示的巴勒斯坦內部鬥爭與許多高度爭議的傳統價值,也都在其日常生活中具體再現。相反的,在作者真實的刻劃下,他打破了許多過去將巴勒斯坦人神話或妖魔化的舊例——要麼塑造成聖戰士,要麼就以刻板印象把巴勒斯坦女人塑造為弱者、受害者,而巴勒斯坦男人皆為加害者。

這提醒了讀者,對巴勒斯坦人的理解和對他人的理解同樣需要有多元與不同層面的閱讀,這樣才能理解巴勒斯坦人在看似同質性中其實也有著不同:即使同樣身處殖民統治之下,並非每一個人的經歷與體驗都是一致的,不同的社會階級、性別性向、家庭背景都會影響到這個人如何去理解與抵抗暴力,以及對此會有何種不同的反應。讀者在閱讀時也需不時回溯與理解,這些人物所一直不得不背負著的沉重歷史脈絡,每一個故事皆蘊藏著生活在軍事占領下的被殖民者的各種現實。書中對以色列角色的描繪亦顯示出,雖然部分人處境充滿無奈,然而,「和平」不可能僅依賴以色列個人的良知崛起而實現,以巴之間和平的可能性一再破裂,就是一個結構性的問題,必須從根本上進行改革——即結束以色列軍事占領與其定居殖民的政策。

這本書不僅是阿比德或其他牽連在這場悲劇中的巴勒斯坦人、以色列人對車禍悲劇的回憶錄,薩拉爾透過這些平凡人之口,昭示出被殖民者的現實境況,翔實呈現在以色列的殖民暴力下,被殖民者的個人主體性和互為主體性,是如何在日常生活中被強制管理、架構、組織和規訓;同時,作者亦勾勒出巴勒斯坦人在暴力下的能動性與抵抗是如何進行。

【推薦序】

當高牆築起,我們以人性破牆

黃楷君|本書譯者。社群平台「齊墩果樹下」創辦人,轉譯分享巴勒斯坦的文化藝術和歷史。

從事筆譯工作近十年來,這是第一本在翻譯過程中讓我多次落淚的書。觸動我的不只是書中令人心痛的故事,還有作者內森.薩拉爾無比誠摯的文字。

曾經有個穆斯林朋友告訴我,他向非穆斯林解釋伊斯蘭的宗教實踐和文化時,總是盡可能誠實。他說,當你試圖討好迎合對方的立場,不僅是在扭曲自己的信仰,對方必定也會感受到你的虛偽,不如真誠對話,反而更有機會破除偏見。我至今仍對他的這番話深感敬佩,因為這件事說來輕鬆,但對已經背負諸多汙名的族群而言其實非常困難。而身為聲援巴勒斯坦的台灣人,我也深知,對「局外人」來說,要忠實陳述備受誤解的異族族群樣貌,有時甚至更不容易。

作者薩拉爾是住在耶路撒冷的美國猶太作家,單論族裔背景,他就算是以色列的狂熱支持者也不足為奇,但他不僅能同理並闡述巴勒斯坦人的困境,也沒有「加害者」心懷虧欠的包袱,連外界可能無法認同巴勒斯坦人的一面也如實寫出。他寫巴勒斯坦人暴力械鬥,巴勒斯坦人叛族通敵,巴勒斯坦人娶兩個妻子,巴勒斯坦人為了維護無謂的男性自尊而傷害了愛人。我想,如此誠實的書寫,背後其實有著深厚的信任——是因為受訪者信任作者,願意將他們私密的故事和心聲交付給他;作者也信任讀者,相信就算巴勒斯坦人不再是完美的受害者,讀者在讀完整本書後,仍能感同身受,並認同沒有任何人應該承受這樣的不義。在聲援以巴的雙方陣營分歧日益擴大激化的今天,這樣誠實的聲音更顯得難能可貴、勇敢無懼。

這本書的故事主線是二〇一二年的一場巴勒斯坦幼稚園巴士車禍,這起重大傷亡事件宛如一把利刃,一刀剖開,長年累積的沉痾傾洩而出,揭露巴勒斯坦人宛如棄兒般的殘酷現實。故事支線則是眾多相關人物的個人生命和家族史,傳統社會秩序隨著土地流失而崩解,難民思念著如夢似幻的家鄉,人民拿起石頭對抗占領政權的坦克,巴人的軀體成為酷刑的舞台和苦痛的土壤……一個個令人動容的故事交織出巴勒斯坦的民族歷史。

薩拉爾筆下的這些人物立場多元,比如反對以色列建國的猶太教徒、和以色列人交好的巴勒斯坦政治犯、從阿拉伯國家移居以色列的阿拉伯猶太人等等,就連同一個巴勒斯坦組織內部,也有對立內鬥的派系。這些立體的人物呈現出以色列和巴勒斯坦兩個對立的極端之間,其實存在著許多灰色地帶,人們因為不同的生命經驗而在其間遊走、移動。這種多變彰顯了人性的本質,讓遙遠的這群人長出血肉。

然而,即使立場各不相同,但生活在以色列和巴勒斯坦的所有人,也都同樣被種族隔離制度的陰影所籠罩著。以色列政府利用屯墾區來擴張領土,再精密規劃興建隔離牆,把巴勒斯坦人隔絕在外,以維持國內猶太人口的多數地位。以色列政府建造屯墾者專用道路,營造出這片土地上不存在巴勒斯坦人的假象,好讓猶太人感覺「安全」。不同顏色的身分證規定了巴勒斯坦人能否踏入這塊或那塊土地的權利,宣判他們能夠擁有多少自由。在制度的掌控下,猶太人成為開疆拓土的士卒,巴勒斯坦人化為冰冷的數據和分類,彷彿一種非人的存在。種族隔離制度以人性為食,不斷壯大。

薩拉爾透過這些人物的真實生命故事,講述過去的歷史與暴行,但許多歷史其實並非「歷史」。翻譯期間,我曾在社群滑到在書中提到的地區,有村莊正在被以色列警方暴力驅逐,照片中的貝都因婦女無奈望著堆滿歪曲鐵皮和水泥碎塊的家園,男人在濃煙中被壓制帶走,孩子的玩具推土機和以色列齜牙咧嘴的巨型怪手形成殘忍的對比。

薩拉爾在最後的作者筆記中提到,「這是一部紀實作品。」看到這些照片的那一刻,我真切感受到「紀實作品」四個字的重量。再多的文字和影像紀錄都只是巴勒斯坦人苦難汪洋中的一滴淚水。在無人轉述的角落,在我們闔上這本書後,這些巴勒斯坦人的故事仍在現實上演,宛如一場看不到終點的惡夢。

儘管如此,我仍堅信這些紀錄的力量柔韌強大,意味著我們仍有能力去見證、去聆聽、去訴說,意味著人性的勝利。也許閱讀無法立即改變現況,但至少,我們願意正視他人的痛苦,用自己的雙眼去看,用溫熱的心去感受。

試閱

【內文試閱】

序言

意外發生的前一晚,米拉德.薩拉瑪(Milad Salama)滿心期待學校郊遊,興奮難耐。「爸爸,」他邊拉著他父親阿比德(Abed)的手臂邊說,「我想去買明天野餐要吃的東西。」那時父子兩人在阿比德岳父母家的公寓,他們在不遠處經營一間小便利商店。阿比德帶著他的五歲兒子穿越薩拉姆區(Dahiyat a-Salaam)的一條窄巷,這裡是他們居住的阿納塔鎮(Anata)的一個社區。

他們走在一條沒有人行道的街上,夾在路邊停著的成排車輛和壅塞的車流間緩慢前進。他們的頭頂上掛著錯綜複雜的電纜、電線和燈串,在一旁若隱若現的高樓襯托下顯得渺小。阿納塔鎮被一道高約八公尺的水泥牆圍繞,那些大樓是隔離牆的四五倍、甚至是六倍高。阿比德記得不久前,薩拉姆區還是空曠的鄉村,仍能向外拓展,而非只能向上發展。阿比德在店裡替米拉德買了一瓶以色列品牌塔布奇納(Tapuzina)的橘子飲料、一罐品客洋芋片,還有一顆巧克力健達出奇蛋,這是他最喜歡的零食。

阿比德的妻子海法(Haifa)和米拉德一樣身材纖瘦,皮膚白皙。隔天一早,她幫男孩穿制服,套上白領襯衫和灰色毛衣,毛衣上縫著男孩私立國小努爾乎達小學(Nour al-Houda)的校徽,而他使勁把灰色長褲拉上他瘦小的腰際。米拉德的九歲哥哥亞當(Adam)已經出門了。有輛白色學校廂型車在街上輕按喇叭。米拉德匆匆吃完他慣常的早餐,橄欖油、薩塔香料(zaatar)和優格起司(labneh),用一塊皮塔餅(pita bread)抹得乾乾淨淨。他笑容滿面,拿起午餐和零食,跟母親親吻道別,接著就急忙衝出門口。此時,阿比德還在睡覺。

他起床時,外頭天色灰暗,正下著豪雨,強風陣陣,他看見街上的行人都快走不直了。海法皺著眉頭,望向窗外。「天氣不好。」

「妳為什麼這麼擔心?」阿比德邊摸著她的肩膀邊說。

「我不知道。只是有種不好的預感。」

阿比德那天請假,沒有去以色列電信公司貝澤克(Bezeq)上班。他和他的堂親希勒米(Hilmi)一起開車去找他的朋友阿帝夫(Atef)買肉,他在薩拉姆區經營一間肉舖。阿帝夫不在店裡,這並不尋常。阿比德請其中一位員工去確認他是否安好。

阿帝夫住在耶路撒冷的另一區阿卡卜區(Kufr Aqab),那是個稠密的都市社區,擠滿高聳雜亂的違建公寓大樓,和薩拉姆區一樣,檢查哨和高牆切斷這個社區和其他城區的聯繫。為了避開每天阻塞的車潮和在檢查哨可能長達數小時的等待,他總是繞路去工作。

阿帝夫說他卡在可怕的車陣中動彈不得。他前方似乎有車輛相撞,位置就在卡蘭蒂雅難民營(Qalandia)和賈巴村(Jaba)的兩個檢查哨站之間的路上。過了一會,阿比德接到他姪子的電話。「米拉德今天有去郊遊嗎?賈巴村附近有一輛學校巴士發生了車禍。」

阿比德的胃在翻騰。他和希勒米立刻離開肉舖,坐進他堂親的銀色吉普車。他們開車下坡穿過早晨的車潮,經過幾間掛著希伯來文(Hebrew)招牌、招攬猶太顧客的修車廠,幾個青少年正準備上工,經過米拉德的學校,接著沿著高牆邊行駛。那條路彎曲圍繞尼夫亞可夫屯墾區(Neve Yaakov)的住宅建設,接著爬上陡坡通往便雅憫(Geva Binyamin),這個屯墾區又名亞當,和米拉德的哥哥同名。

在亞當屯墾區的路口,軍人正在攔阻車輛接近車禍地點,導致塞車。阿比德跳下吉普車。希勒米以為只是輕微擦撞,道別後便原路折返。

—

前一天,阿比德差點毀掉米拉德去郊遊的機會,並不是因為他有先見之明,他只是粗心大意。

他那天和希勒米在耶利哥(Jericho),那是地球上海拔最低的城市,低於海平面幾百公尺。他們站在沙塵滾滾的平原上時,他接到海法打來的電話,問他有沒有繳交米拉德學校郊遊一百謝克爾(shekels)的旅費。事實上他忘了。海法原本不想讓米拉德去,但看到他多麼渴望和班上同學一起出遊後,她心軟了。米拉德已經把這次郊遊掛在嘴邊好幾天了。海法打電話時,他正在她父母家裡跑來跑去,興奮等待爸爸回來,迫不及待要去買零食。現在時間已晚。如果阿比德沒有趕在學校關門前抵達,米拉德隔天早上就不能上巴士了。

那時大約下午三點,天氣陰冷,隔天的暴風雨已在醞釀。遠方椰棗樹的枝葉沙沙作響。阿比德告訴希勒米,他們得趕緊回去。

希勒米是去耶律哥辦事的。他最近繼承了七萬美元的遺產,打算投資土地。薩拉瑪家族居住的阿納塔鎮幾乎已經沒地可買。阿納塔曾是約旦河西岸(West Bank)最遼闊的城鎮,這塊長形土地西起耶路撒冷綠樹成蔭的山區,一路往東延伸到淺黃色的山丘和耶律哥郊區的沙漠乾谷。然而,以色列已經將那個區域幾乎所有土地都充公了,或禁止阿比德、希勒米和阿納塔鎮民進入。原本面積達十二平方英里的城鎮,如今只剩下不到一平方英里,所以他要來耶律哥找地。

為了在時限前趕到米拉德的學校,阿比德和希勒米開上以色列主要的東西向幹道一號公路。他們爬坡登上山脊,經過三座蓋在阿納塔土地上、門禁森嚴的猶太屯墾區,又經過貝都因人(Bedouin)的棚戶區汗阿赫瑪爾(Khan al-Ahmar),座落在阿比德祖父名下的一小塊土地上。轉進阿布喬治路(Abu George Road),他們看到原本屬於阿比德和他的兄弟的橄欖樹園,如今已經被屯墾者占領了。接著,這條路途經惡名昭彰的E1區附近,以色列計劃在那裡興建數千戶新住宅和飯店房間,附加一個工業區。他們終於登上最後一座山丘,駛經亞拿突屯墾區(Anatot)和相鄰的軍事基地,也蓋在薩拉瑪家族的土地上。

進入阿納塔,阿比德和希勒米開車到位在城鎮邊緣的學校,緊鄰隔離牆。校園鴉雀無聲,幾乎空無一人。阿比德跑過金屬大門,穿越人工草皮到學校大廳,告訴祕書他要繳交兒子郊遊的旅費。

「太遲了,我們已經下班了。」

阿比德衝上樓,找到他認識的老師穆菲妲(Mufida)。她打電話給校長,校長又打給祕書,隨後阿比德才能回到樓下繳費,總算鬆了口氣。米拉德可以去郊遊了。

—

當阿比德在亞當屯墾區路口踏出希勒米的休旅車外時,天正在下雨。他估計會遇上暴風雨,所以已經穿好黑色長大衣。他愈接近事發地點,就愈焦躁不安。他愈走愈快,幾乎小跑起來,直到看見一輛綠色軍用吉普車駛近。他招停那輛車,用希伯來語告訴那些軍人,他認為兒子在出車禍的巴士上,並請求他們讓他搭便車。他們拒絕了。於是阿比德只好開始拔腿奔跑。他起初看不見巴士,有輛十八個輪子的半拖車橫停在三線道上,占據了兩個車道,阻擋了他的視線。數十人擠在一起,他認出幾個趕到現場的父母。

「巴士在哪?」阿比德問,「孩子們去哪裡了?」過了一會,他看見巴士翻側倒在地上,只剩下燒毀的車殼。阿比德沒有看到任何孩童、老師或救護車。他在人群中發現他不太喜歡的一個堂親:阿敏(Ameen)。他們兩人幾年前曾狠狠打過一架,阿比德因此送醫住院。阿敏現在在巴勒斯坦預防安全組織(Palestinian Preventive Security Organization)工作,也就是以色列在西岸各大都市中心的執法單位。人人都知道他是一個腐敗的官員,會勒索民眾。

「發生什麼事了?」阿比德問。

「嚴重的車禍。」阿敏回答,「他們剛把燒焦的屍體移出巴士,放在地上。」

阿比德從阿敏身旁跑走,心怦怦狂跳。誰會對小孩的父親說這種話?這是阿比德第一次聽到某人瀕臨死亡的消息。如今那駭人的影像已經揮之不去。阿比德繼續往人群深處走去,阿敏的話在他腦中迴盪。

他身旁謠言四起,旁觀群眾在交頭接耳──有人說那些幼稚園學生被帶到拉姆(a-Ram)的某間診所,離這裡約兩分鐘路程;也有人說他們在拉瑪(Rama),也就是拉姆入口處的以色列軍事基地;又有人說他們在拉馬拉(Ramallah)的醫學中心;另有一些人說他們正從拉馬拉轉送到斯科普斯山(Mount Scopus)的哈達薩醫院(Hadassah Hospital)。阿比德必須決定要去哪裡。他拿的是西岸的綠色身分證,無法進入耶路撒冷的哈達薩醫院中找人。拉姆的謠言不太可能是真的,那裡沒有醫院。拉馬拉的醫學中心似乎是最可信的地點。他請求兩位陌生人載他一程。他們剛從傑寧(Jenin)開了兩個半小時的車,而且要往反方向去,但他們毫不遲疑就答應要幫忙。

他們耗費很長一段時間才慢慢離開車禍現場水洩不通的車潮。行駛在耶路撒冷和拉馬拉之間的道路上,他們途經那個班級原本應該已經抵達的遊樂中心「兒童樂園」(Kids Land)。那裡的屋頂有隻巨大的海綿寶寶(SpongeBob),那是米拉德最喜歡的卡通人物。

開車進入拉馬拉後,阿比德和這兩位善心的陌生人終於抵達醫院,那裡的景象混亂至極,救護車警笛尖聲鳴響,醫護人員用推床運送受傷的兒童,慌張的父母吼叫哭泣,電視台新聞團隊正在訪問院方人員。阿比德在混亂中推擠穿行,呼吸急促,胸口滯悶,他試圖壓抑不斷膨脹的恐懼。但他的腦袋不聽使喚,反而緊抓著一個念頭不放──我是因為對亞絲瑪罕(Asmahan)做了那些事而被懲罰了嗎?

序言

意外發生的前一晚,米拉德.薩拉瑪(Milad Salama)滿心期待學校郊遊,興奮難耐。「爸爸,」他邊拉著他父親阿比德(Abed)的手臂邊說,「我想去買明天野餐要吃的東西。」那時父子兩人在阿比德岳父母家的公寓,他們在不遠處經營一間小便利商店。阿比德帶著他的五歲兒子穿越薩拉姆區(Dahiyat a-Salaam)的一條窄巷,這裡是他們居住的阿納塔鎮(Anata)的一個社區。

他們走在一條沒有人行道的街上,夾在路邊停著的成排車輛和壅塞的車流間緩慢前進。他們的頭頂上掛著錯綜複雜的電纜、電線和燈串,在一旁若隱若現的高樓襯托下顯得渺小。阿納塔鎮被一道高約八公尺的水泥牆圍繞,那些大樓是隔離牆的四五倍、甚至是六倍高。阿比德記得不久前,薩拉姆區還是空曠的鄉村,仍能向外拓展,而非只能向上發展。阿比德在店裡替米拉德買了一瓶以色列品牌塔布奇納(Tapuzina)的橘子飲料、一罐品客洋芋片,還有一顆巧克力健達出奇蛋,這是他最喜歡的零食。

阿比德的妻子海法(Haifa)和米拉德一樣身材纖瘦,皮膚白皙。隔天一早,她幫男孩穿制服,套上白領襯衫和灰色毛衣,毛衣上縫著男孩私立國小努爾乎達小學(Nour al-Houda)的校徽,而他使勁把灰色長褲拉上他瘦小的腰際。米拉德的九歲哥哥亞當(Adam)已經出門了。有輛白色學校廂型車在街上輕按喇叭。米拉德匆匆吃完他慣常的早餐,橄欖油、薩塔香料(zaatar)和優格起司(labneh),用一塊皮塔餅(pita bread)抹得乾乾淨淨。他笑容滿面,拿起午餐和零食,跟母親親吻道別,接著就急忙衝出門口。此時,阿比德還在睡覺。

他起床時,外頭天色灰暗,正下著豪雨,強風陣陣,他看見街上的行人都快走不直了。海法皺著眉頭,望向窗外。「天氣不好。」

「妳為什麼這麼擔心?」阿比德邊摸著她的肩膀邊說。

「我不知道。只是有種不好的預感。」

阿比德那天請假,沒有去以色列電信公司貝澤克(Bezeq)上班。他和他的堂親希勒米(Hilmi)一起開車去找他的朋友阿帝夫(Atef)買肉,他在薩拉姆區經營一間肉舖。阿帝夫不在店裡,這並不尋常。阿比德請其中一位員工去確認他是否安好。

阿帝夫住在耶路撒冷的另一區阿卡卜區(Kufr Aqab),那是個稠密的都市社區,擠滿高聳雜亂的違建公寓大樓,和薩拉姆區一樣,檢查哨和高牆切斷這個社區和其他城區的聯繫。為了避開每天阻塞的車潮和在檢查哨可能長達數小時的等待,他總是繞路去工作。

阿帝夫說他卡在可怕的車陣中動彈不得。他前方似乎有車輛相撞,位置就在卡蘭蒂雅難民營(Qalandia)和賈巴村(Jaba)的兩個檢查哨站之間的路上。過了一會,阿比德接到他姪子的電話。「米拉德今天有去郊遊嗎?賈巴村附近有一輛學校巴士發生了車禍。」

阿比德的胃在翻騰。他和希勒米立刻離開肉舖,坐進他堂親的銀色吉普車。他們開車下坡穿過早晨的車潮,經過幾間掛著希伯來文(Hebrew)招牌、招攬猶太顧客的修車廠,幾個青少年正準備上工,經過米拉德的學校,接著沿著高牆邊行駛。那條路彎曲圍繞尼夫亞可夫屯墾區(Neve Yaakov)的住宅建設,接著爬上陡坡通往便雅憫(Geva Binyamin),這個屯墾區又名亞當,和米拉德的哥哥同名。

在亞當屯墾區的路口,軍人正在攔阻車輛接近車禍地點,導致塞車。阿比德跳下吉普車。希勒米以為只是輕微擦撞,道別後便原路折返。

—

前一天,阿比德差點毀掉米拉德去郊遊的機會,並不是因為他有先見之明,他只是粗心大意。

他那天和希勒米在耶利哥(Jericho),那是地球上海拔最低的城市,低於海平面幾百公尺。他們站在沙塵滾滾的平原上時,他接到海法打來的電話,問他有沒有繳交米拉德學校郊遊一百謝克爾(shekels)的旅費。事實上他忘了。海法原本不想讓米拉德去,但看到他多麼渴望和班上同學一起出遊後,她心軟了。米拉德已經把這次郊遊掛在嘴邊好幾天了。海法打電話時,他正在她父母家裡跑來跑去,興奮等待爸爸回來,迫不及待要去買零食。現在時間已晚。如果阿比德沒有趕在學校關門前抵達,米拉德隔天早上就不能上巴士了。

那時大約下午三點,天氣陰冷,隔天的暴風雨已在醞釀。遠方椰棗樹的枝葉沙沙作響。阿比德告訴希勒米,他們得趕緊回去。

希勒米是去耶律哥辦事的。他最近繼承了七萬美元的遺產,打算投資土地。薩拉瑪家族居住的阿納塔鎮幾乎已經沒地可買。阿納塔曾是約旦河西岸(West Bank)最遼闊的城鎮,這塊長形土地西起耶路撒冷綠樹成蔭的山區,一路往東延伸到淺黃色的山丘和耶律哥郊區的沙漠乾谷。然而,以色列已經將那個區域幾乎所有土地都充公了,或禁止阿比德、希勒米和阿納塔鎮民進入。原本面積達十二平方英里的城鎮,如今只剩下不到一平方英里,所以他要來耶律哥找地。

為了在時限前趕到米拉德的學校,阿比德和希勒米開上以色列主要的東西向幹道一號公路。他們爬坡登上山脊,經過三座蓋在阿納塔土地上、門禁森嚴的猶太屯墾區,又經過貝都因人(Bedouin)的棚戶區汗阿赫瑪爾(Khan al-Ahmar),座落在阿比德祖父名下的一小塊土地上。轉進阿布喬治路(Abu George Road),他們看到原本屬於阿比德和他的兄弟的橄欖樹園,如今已經被屯墾者占領了。接著,這條路途經惡名昭彰的E1區附近,以色列計劃在那裡興建數千戶新住宅和飯店房間,附加一個工業區。他們終於登上最後一座山丘,駛經亞拿突屯墾區(Anatot)和相鄰的軍事基地,也蓋在薩拉瑪家族的土地上。

進入阿納塔,阿比德和希勒米開車到位在城鎮邊緣的學校,緊鄰隔離牆。校園鴉雀無聲,幾乎空無一人。阿比德跑過金屬大門,穿越人工草皮到學校大廳,告訴祕書他要繳交兒子郊遊的旅費。

「太遲了,我們已經下班了。」

阿比德衝上樓,找到他認識的老師穆菲妲(Mufida)。她打電話給校長,校長又打給祕書,隨後阿比德才能回到樓下繳費,總算鬆了口氣。米拉德可以去郊遊了。

—

當阿比德在亞當屯墾區路口踏出希勒米的休旅車外時,天正在下雨。他估計會遇上暴風雨,所以已經穿好黑色長大衣。他愈接近事發地點,就愈焦躁不安。他愈走愈快,幾乎小跑起來,直到看見一輛綠色軍用吉普車駛近。他招停那輛車,用希伯來語告訴那些軍人,他認為兒子在出車禍的巴士上,並請求他們讓他搭便車。他們拒絕了。於是阿比德只好開始拔腿奔跑。他起初看不見巴士,有輛十八個輪子的半拖車橫停在三線道上,占據了兩個車道,阻擋了他的視線。數十人擠在一起,他認出幾個趕到現場的父母。

「巴士在哪?」阿比德問,「孩子們去哪裡了?」過了一會,他看見巴士翻側倒在地上,只剩下燒毀的車殼。阿比德沒有看到任何孩童、老師或救護車。他在人群中發現他不太喜歡的一個堂親:阿敏(Ameen)。他們兩人幾年前曾狠狠打過一架,阿比德因此送醫住院。阿敏現在在巴勒斯坦預防安全組織(Palestinian Preventive Security Organization)工作,也就是以色列在西岸各大都市中心的執法單位。人人都知道他是一個腐敗的官員,會勒索民眾。

「發生什麼事了?」阿比德問。

「嚴重的車禍。」阿敏回答,「他們剛把燒焦的屍體移出巴士,放在地上。」

阿比德從阿敏身旁跑走,心怦怦狂跳。誰會對小孩的父親說這種話?這是阿比德第一次聽到某人瀕臨死亡的消息。如今那駭人的影像已經揮之不去。阿比德繼續往人群深處走去,阿敏的話在他腦中迴盪。

他身旁謠言四起,旁觀群眾在交頭接耳──有人說那些幼稚園學生被帶到拉姆(a-Ram)的某間診所,離這裡約兩分鐘路程;也有人說他們在拉瑪(Rama),也就是拉姆入口處的以色列軍事基地;又有人說他們在拉馬拉(Ramallah)的醫學中心;另有一些人說他們正從拉馬拉轉送到斯科普斯山(Mount Scopus)的哈達薩醫院(Hadassah Hospital)。阿比德必須決定要去哪裡。他拿的是西岸的綠色身分證,無法進入耶路撒冷的哈達薩醫院中找人。拉姆的謠言不太可能是真的,那裡沒有醫院。拉馬拉的醫學中心似乎是最可信的地點。他請求兩位陌生人載他一程。他們剛從傑寧(Jenin)開了兩個半小時的車,而且要往反方向去,但他們毫不遲疑就答應要幫忙。

他們耗費很長一段時間才慢慢離開車禍現場水洩不通的車潮。行駛在耶路撒冷和拉馬拉之間的道路上,他們途經那個班級原本應該已經抵達的遊樂中心「兒童樂園」(Kids Land)。那裡的屋頂有隻巨大的海綿寶寶(SpongeBob),那是米拉德最喜歡的卡通人物。

開車進入拉馬拉後,阿比德和這兩位善心的陌生人終於抵達醫院,那裡的景象混亂至極,救護車警笛尖聲鳴響,醫護人員用推床運送受傷的兒童,慌張的父母吼叫哭泣,電視台新聞團隊正在訪問院方人員。阿比德在混亂中推擠穿行,呼吸急促,胸口滯悶,他試圖壓抑不斷膨脹的恐懼。但他的腦袋不聽使喚,反而緊抓著一個念頭不放──我是因為對亞絲瑪罕(Asmahan)做了那些事而被懲罰了嗎?

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

![1121_帶來幸福的種子句[貼紙版]](https://cdn.kingstone.com.tw/newadmin/userpics/1980x60_a2510173.jpg)

商品評價