地圖即政治?:解構地圖中的隱藏敘事,如何左右我們的價值觀和看待世界的方式

活動訊息

內容簡介

這是一本關於地圖的書,

更是一本有關「觀看」與「溝通」之道的書

★收錄超過130幅全彩地圖和圖片★

★一場令人驚嘆、引人深思的探索之旅★

★揭示地圖是如何形塑我們對於世界的理解★

王志弘 國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授

王明志 中華民國地圖學會理事長

方德琳 《報導者》總編輯

巫師地理 地理及國際情勢粉專

陳方隅 菜市場政治學共同編輯

蕭鄉唯 國立臺東大學公共與文化事務學系助理教授

——專業推薦

🗺️當我們把現實轉錄為平面,地圖是純粹的視覺資訊工具嗎?

我們對地圖的印象,往往單純將其視作一種視覺化工具,以圖像的形式反映數據和地理資訊,而地圖本身並不帶有立場。長久以來,製圖者也自詡遵從這樣的價值觀——中立、客觀、嚴謹,以及為數據服務。

然而,耶魯大學地圖學家、歷史學家威廉.藍金(William Rankin)在本書中打破了這樣的迷思——地圖並非單純呈現視覺資訊的中立工具,它們天生就具有政治隱喻。

所有的地圖都在作出主觀的論證,它們決定了世界如何被劃分、什麼人事物被凸顯或隱藏,以及誰的聲音能被聽見——一張地圖可以改變城市設計與河川流向、有力影響戰爭的方式與解決土地爭議,也會決定孩子如何學習種族觀念。

🗺️我們應該如何解讀地圖?——詮釋世界的七個關鍵

本書將圍繞現代地圖的七個基本特性開展,它們是七種製圖技術,也是創造世界的七個難處,是任何地圖製作者必須面對的抉擇,也是我們在解讀地圖時必須覺察的重點。

⁍邊界 ——畫一條線就能將世界切割開來、並分門別類嗎?

⁍圖層 ——當我們注視地圖的前景時,背景又裡隱藏著什麼樣的意涵?

⁍人 ——為什麼人們聚集的城市往往在地圖上被抹去?

⁍投影法 ——將地球投影為平面的變形扭曲,如何影響我們看待世界的方式?

⁍色彩 ——為什麼綠色是綠色,而綠色就只能是綠色嗎?

⁍比例尺 ——把事物放在同一框架下比較,是建立熟悉感還是強調差異?

⁍時間 ——靜態的地圖能夠捕捉時間流逝、呈現這個世界的動態和變遷嗎?

🗺️改變地圖就能夠改變世界——基進地圖學的力量

正因地圖的本質自帶隱喻,因此作者提出了「基進地圖學」(Radical Cartography)的理念,強調地圖應當反過來主動彰顯其價值觀,透過打破傳統地圖的形式,用不確定性、多樣性與主觀性來重新想像地圖的可能性和用途。

而作為讀者,洞悉地圖中的論證,可以改變我們看待世界的方式——這意味你理解的不只是數據的表層意義,也包括關於這個世界構建方式的隱喻。

每一張地圖都擁有實質的力量,有潛力成為改革的工具,為詮釋世界提供新的角度,並使世界看起來不再那麼一成不變和循規蹈矩。

▌各界讚譽

「地圖在你我生活當中可以說是無所不在,每日搭乘捷運或公車的路線圖、收看天氣預報的衛星雲圖、Google Map導航尋找目的地附近的停車位,或是國際情勢報導的政治地圖、軍事地圖等。地圖展現了不同尺度,不同議題,我們身處在地表的任何角落,如何從地圖找到自己、從自身理解整個世界觀、解讀地圖意涵也是很重要的事情!透過各式統計地圖,也可以更加認識社會發展,例如:臺灣各城鄉的人口集中程度(採用區域密度圖)、臺灣出口到各國的電子產品的流向與比例(採用射線圖)。越善用地圖理解,越能夠運用空間思考。」

❏巫師地理|地理及國際情勢粉專

「威廉.藍金的《地圖即政治?》是一部值得地理、地圖學界,以及人文、社會科學相關領域專家們卓參及細讀品味的代表性著作。作者在書中闡述「地圖絕非中立的空間工具,而是權力、價值與敘事的交織」,並以其「基進地圖學」的觀點,逐一檢視現代地圖的七項要素——邊界、圖層、人、投影法、色彩、比例尺與時間,並揭櫫地圖繪製過程中的抉擇如何塑造我們的世界觀。

這本書不僅挑戰地圖的傳統認知,更引導讀者培養批判性的地圖素養,及洞悉地圖背後的隱藏論證。評者投入地圖學教育與研究已逾三十五載,深切認同藍金教授的著作不僅對地圖專業領域具有啟發意義,更對社會大眾培養「批判性地圖素養」提出了重要呼籲。在全球化與數位化的今日,地圖既可能成為權力的工具,也能轉化為改革的契機。如何在地圖繪製過程中保持透明、自覺與包容,將是未來地圖學者與用圖者將面臨的嚴肅課題。」

❏王明志|中華民國地圖學會理事長

「《地圖即政治?》一書揭示地圖並非中立的再現工具,而是深具權力性的『視覺論證』。從底特律社區的實踐出發,威廉.藍金探究地圖如何形塑對於空間、族群與階級的想像,並以『基進製圖學』觀點突顯數據背後的倫理反思。本書提醒研究者持續思考地圖如何在製圖過程中重塑權力、邊界與能動性,揭示知識生產與生命經驗之中的政治張力。」

❏蕭鄉唯|國立臺東大學公共與文化事務學系助理教授

「令人驚艷……藍金倡導了一種『基進』的製圖方法,不僅凸顯邊緣族群,更要『拒絕乖巧』,擁抱雜訊與混亂……本書配有大量華麗的地圖與照片,令人震撼。」

❏《出版者周刊》(Publishers Weekly)

「就是這本書:來自地圖學天才的完整傳授。《地圖即政治?》將讓你用全新的視覺看待地圖,乃至於你在地球上的位置。」

❏丹尼爾.因莫瓦爾 Daniel Immerwahr|《被隱藏的帝國》(How to Hide an Empire)作者

「一場大膽而迷人的探索,彰顯了地圖如何形塑我們的世界觀。這本革命性的著作消除了『地圖中立』的神話,揭露了隱藏在每一條等高線與色彩選擇背後的權力結構。」

❏加雷斯.庫克 Gareth Cook|普立茲獎得主記者、《最好的美國資訊圖表》(Best American Infographics)系列前編輯

「具開創性且引人入勝的作品,《地圖即政治?》將『人』重新帶回地理之中。這是一次及時且意義深遠的介入,提供了挑戰威權聲音所必需的重要工具。」

❏保羅.理查森 Paul Richardson|《地理的迷思》(Myths of Geography)作者

「藍金質疑了『地圖』這個概念本身,同時向我們展示其中的各種元素如何形塑我們對現實的理解。他同時關注宏觀與細節,使我們得以看見地圖的複雜性:混亂、無法迴避,卻充滿希望。」

❏蘇珊.舒爾藤 Susan Schulten|《一百幅地圖裡的美國史》(A History of America in 100 Maps)作者

「凡是看地圖的人都不得不讀!這是為地圖學注入更多同理心的重要呼籲。」

❏莎拉.蘭德恩 Sarah Rendgen|《資訊圖表》(Information Graphics)作者

「這是地圖學的重要補充文獻,本書系統性地展示了地圖的圖像本身就是一種論證。文字易讀、引人入勝,藍金的作品拓展了製圖表徵的可能性。」

❏約翰娜.杜拉克 Johanna Drucker|《發明字母》(Inventing the Alphabet)作者

「既嚴謹又易於理解,《地圖即政治?》提出了一種聰明、富於想像且『截然不同的地圖』。藍金證明了地圖製作可以是重要而具吸引力的,它不僅能照亮棘手的社會與理論難題,最終甚至能拯救生命。」

❏麥可.拉夫 Michael Ralph|《鑑識資本》(Forensics of Capital)作者

「自從進入這個電腦製圖的世紀以來,藍金屢屢震撼地圖學家,邀請他們質疑慣例、重新看待世界。在這本重要的著作中,他再一次徹底撼動了我。」

❏奧利佛.伍博帝 Oliver Uberti|《全球趨勢資訊圖集》(Atlas of the Invisible)共同作者

更是一本有關「觀看」與「溝通」之道的書

★收錄超過130幅全彩地圖和圖片★

★一場令人驚嘆、引人深思的探索之旅★

★揭示地圖是如何形塑我們對於世界的理解★

王志弘 國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授

王明志 中華民國地圖學會理事長

方德琳 《報導者》總編輯

巫師地理 地理及國際情勢粉專

陳方隅 菜市場政治學共同編輯

蕭鄉唯 國立臺東大學公共與文化事務學系助理教授

——專業推薦

🗺️當我們把現實轉錄為平面,地圖是純粹的視覺資訊工具嗎?

我們對地圖的印象,往往單純將其視作一種視覺化工具,以圖像的形式反映數據和地理資訊,而地圖本身並不帶有立場。長久以來,製圖者也自詡遵從這樣的價值觀——中立、客觀、嚴謹,以及為數據服務。

然而,耶魯大學地圖學家、歷史學家威廉.藍金(William Rankin)在本書中打破了這樣的迷思——地圖並非單純呈現視覺資訊的中立工具,它們天生就具有政治隱喻。

所有的地圖都在作出主觀的論證,它們決定了世界如何被劃分、什麼人事物被凸顯或隱藏,以及誰的聲音能被聽見——一張地圖可以改變城市設計與河川流向、有力影響戰爭的方式與解決土地爭議,也會決定孩子如何學習種族觀念。

🗺️我們應該如何解讀地圖?——詮釋世界的七個關鍵

本書將圍繞現代地圖的七個基本特性開展,它們是七種製圖技術,也是創造世界的七個難處,是任何地圖製作者必須面對的抉擇,也是我們在解讀地圖時必須覺察的重點。

⁍邊界 ——畫一條線就能將世界切割開來、並分門別類嗎?

⁍圖層 ——當我們注視地圖的前景時,背景又裡隱藏著什麼樣的意涵?

⁍人 ——為什麼人們聚集的城市往往在地圖上被抹去?

⁍投影法 ——將地球投影為平面的變形扭曲,如何影響我們看待世界的方式?

⁍色彩 ——為什麼綠色是綠色,而綠色就只能是綠色嗎?

⁍比例尺 ——把事物放在同一框架下比較,是建立熟悉感還是強調差異?

⁍時間 ——靜態的地圖能夠捕捉時間流逝、呈現這個世界的動態和變遷嗎?

🗺️改變地圖就能夠改變世界——基進地圖學的力量

正因地圖的本質自帶隱喻,因此作者提出了「基進地圖學」(Radical Cartography)的理念,強調地圖應當反過來主動彰顯其價值觀,透過打破傳統地圖的形式,用不確定性、多樣性與主觀性來重新想像地圖的可能性和用途。

而作為讀者,洞悉地圖中的論證,可以改變我們看待世界的方式——這意味你理解的不只是數據的表層意義,也包括關於這個世界構建方式的隱喻。

每一張地圖都擁有實質的力量,有潛力成為改革的工具,為詮釋世界提供新的角度,並使世界看起來不再那麼一成不變和循規蹈矩。

▌各界讚譽

「地圖在你我生活當中可以說是無所不在,每日搭乘捷運或公車的路線圖、收看天氣預報的衛星雲圖、Google Map導航尋找目的地附近的停車位,或是國際情勢報導的政治地圖、軍事地圖等。地圖展現了不同尺度,不同議題,我們身處在地表的任何角落,如何從地圖找到自己、從自身理解整個世界觀、解讀地圖意涵也是很重要的事情!透過各式統計地圖,也可以更加認識社會發展,例如:臺灣各城鄉的人口集中程度(採用區域密度圖)、臺灣出口到各國的電子產品的流向與比例(採用射線圖)。越善用地圖理解,越能夠運用空間思考。」

❏巫師地理|地理及國際情勢粉專

「威廉.藍金的《地圖即政治?》是一部值得地理、地圖學界,以及人文、社會科學相關領域專家們卓參及細讀品味的代表性著作。作者在書中闡述「地圖絕非中立的空間工具,而是權力、價值與敘事的交織」,並以其「基進地圖學」的觀點,逐一檢視現代地圖的七項要素——邊界、圖層、人、投影法、色彩、比例尺與時間,並揭櫫地圖繪製過程中的抉擇如何塑造我們的世界觀。

這本書不僅挑戰地圖的傳統認知,更引導讀者培養批判性的地圖素養,及洞悉地圖背後的隱藏論證。評者投入地圖學教育與研究已逾三十五載,深切認同藍金教授的著作不僅對地圖專業領域具有啟發意義,更對社會大眾培養「批判性地圖素養」提出了重要呼籲。在全球化與數位化的今日,地圖既可能成為權力的工具,也能轉化為改革的契機。如何在地圖繪製過程中保持透明、自覺與包容,將是未來地圖學者與用圖者將面臨的嚴肅課題。」

❏王明志|中華民國地圖學會理事長

「《地圖即政治?》一書揭示地圖並非中立的再現工具,而是深具權力性的『視覺論證』。從底特律社區的實踐出發,威廉.藍金探究地圖如何形塑對於空間、族群與階級的想像,並以『基進製圖學』觀點突顯數據背後的倫理反思。本書提醒研究者持續思考地圖如何在製圖過程中重塑權力、邊界與能動性,揭示知識生產與生命經驗之中的政治張力。」

❏蕭鄉唯|國立臺東大學公共與文化事務學系助理教授

「令人驚艷……藍金倡導了一種『基進』的製圖方法,不僅凸顯邊緣族群,更要『拒絕乖巧』,擁抱雜訊與混亂……本書配有大量華麗的地圖與照片,令人震撼。」

❏《出版者周刊》(Publishers Weekly)

「就是這本書:來自地圖學天才的完整傳授。《地圖即政治?》將讓你用全新的視覺看待地圖,乃至於你在地球上的位置。」

❏丹尼爾.因莫瓦爾 Daniel Immerwahr|《被隱藏的帝國》(How to Hide an Empire)作者

「一場大膽而迷人的探索,彰顯了地圖如何形塑我們的世界觀。這本革命性的著作消除了『地圖中立』的神話,揭露了隱藏在每一條等高線與色彩選擇背後的權力結構。」

❏加雷斯.庫克 Gareth Cook|普立茲獎得主記者、《最好的美國資訊圖表》(Best American Infographics)系列前編輯

「具開創性且引人入勝的作品,《地圖即政治?》將『人』重新帶回地理之中。這是一次及時且意義深遠的介入,提供了挑戰威權聲音所必需的重要工具。」

❏保羅.理查森 Paul Richardson|《地理的迷思》(Myths of Geography)作者

「藍金質疑了『地圖』這個概念本身,同時向我們展示其中的各種元素如何形塑我們對現實的理解。他同時關注宏觀與細節,使我們得以看見地圖的複雜性:混亂、無法迴避,卻充滿希望。」

❏蘇珊.舒爾藤 Susan Schulten|《一百幅地圖裡的美國史》(A History of America in 100 Maps)作者

「凡是看地圖的人都不得不讀!這是為地圖學注入更多同理心的重要呼籲。」

❏莎拉.蘭德恩 Sarah Rendgen|《資訊圖表》(Information Graphics)作者

「這是地圖學的重要補充文獻,本書系統性地展示了地圖的圖像本身就是一種論證。文字易讀、引人入勝,藍金的作品拓展了製圖表徵的可能性。」

❏約翰娜.杜拉克 Johanna Drucker|《發明字母》(Inventing the Alphabet)作者

「既嚴謹又易於理解,《地圖即政治?》提出了一種聰明、富於想像且『截然不同的地圖』。藍金證明了地圖製作可以是重要而具吸引力的,它不僅能照亮棘手的社會與理論難題,最終甚至能拯救生命。」

❏麥可.拉夫 Michael Ralph|《鑑識資本》(Forensics of Capital)作者

「自從進入這個電腦製圖的世紀以來,藍金屢屢震撼地圖學家,邀請他們質疑慣例、重新看待世界。在這本重要的著作中,他再一次徹底撼動了我。」

❏奧利佛.伍博帝 Oliver Uberti|《全球趨勢資訊圖集》(Atlas of the Invisible)共同作者

目錄

緒論

第一章:邊界

第二章:圖層

第三章:人

第四章:投影法

第五章:色彩

第六章:比例尺

第七章:時間

總結:地圖學的價值觀

謝辭

註釋

圖片及資料來源

第一章:邊界

第二章:圖層

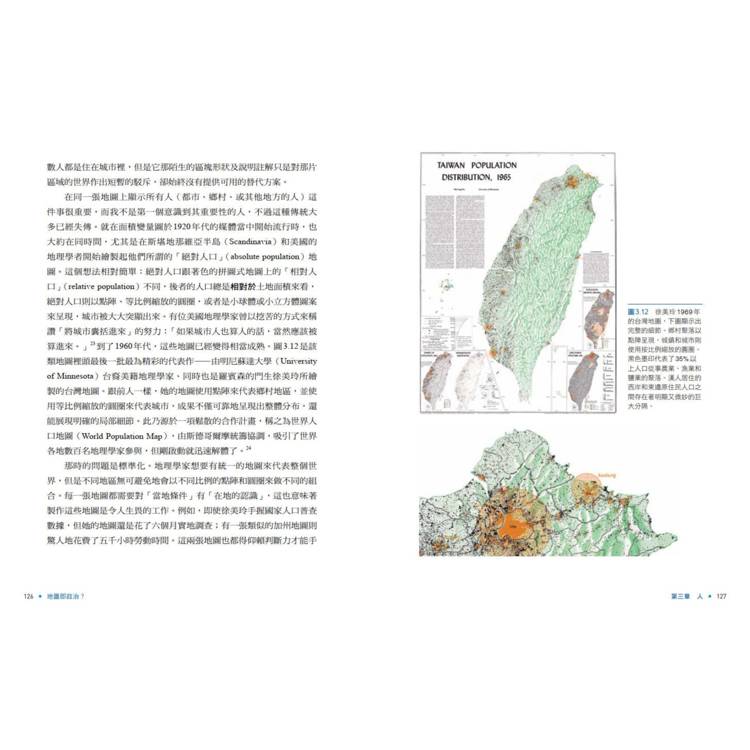

第三章:人

第四章:投影法

第五章:色彩

第六章:比例尺

第七章:時間

總結:地圖學的價值觀

謝辭

註釋

圖片及資料來源

試閱

〈第四章:投影法——數學會是一種帝國主義者嗎?〉

大約二十年前,來自「社會平等製圖師組織」(Organization of Cartographers for Social Equality,約有四千三百名會員)的代表們有幸跟總統的新聞秘書克蕾格(C. J. Cregg)在白宮會面。他們做了一個簡單的示範,並詢問總統是否能支持立法,要求美國所有公立學校都採用相對較新的彼得斯投影法(Peters projection,如圖4.1所示,而且最好是把南面朝上)來取代大家所熟悉的世界地圖——特別是使用麥卡托投影法(Mercator projection)的地圖。他們認為傳統的麥卡托投影法(圖4.2)將歐洲呈現得遠比實際的大,而且位置偏向中心點,「這助長了長達數世紀以來的歐洲帝國主義心態,也造就出對第三世界的種族偏見」。相較之下,彼得斯投影法自詡「忠於軸線」和「忠於位置」,特地設計成完全按正確比例來呈現每個國家的相對大小。採用這種新的地圖將喚醒我們,擺脫掉麥卡托投影法所帶來的麻木態度,也能立即改變我們與南半球後殖民國家的關係。

如果你看過美劇《白宮風雲》(West Wing),就會知道這場會議和這個組織⋯⋯純屬虛構。但彼得斯投影法的確存在,而且我可以想像,專業地圖製作者看到它在全國電視網首度播出時會有的苦澀反應。拜託你們不要用彼得斯投影法!它很醜!它也不是什麼新鮮的玩意!忠於軸線和位置也都是虛構出來的術語!還有很多地圖是用沒那麼扭曲的方法來作出精準的面積比較!而且大部分人口都居住在北半球,所以為什麼要將地圖上下顛倒呢?如果說職業製圖師當中有一個過時的信仰,那麼這個信仰就是糟糕的彼得斯投影法地圖。

這裡的問題不在於色彩、文字、國界或地圖上的任何其他內容,而是投影本身,也就是將球型的地球轉化成二維空間所用的方法。沒有任何一種方法可以做到毫無扭曲,所以根本沒有完美的解決方案。對局部或區域地圖來說,這問題還不用太擔心,但對全球地圖而言,自由度就很大了,因此可能嚴重失真。經緯線應該是直線還是曲線?地球應該呈現長方形、橢圓形,還是其他形狀?那心形、星形或花朵形呢?這些形狀的投影法都存在。而且這不僅僅是靜態地圖會碰到的問題,互動式線上地圖和虛擬地球儀也必須使用投影法,而且通常有嚴格限制。有些投影法是專門因應它們的數學特性而設計,像是保持角度不變形或者面積一致,但有一些投影法單純是為了賞心悅目。其實投影法的可能性百花齊放,每一種都有其政治意涵。

等到《白宮風雲》那一幕於2001年播出時,專業地圖製作者早已經跟彼得斯投影法——以及其創始者的誤導性言論(一位叫做阿諾.彼得斯的固執德國學者兼行動主義者)——艱苦奮戰了近三十年。彼得斯投影法是在1973年首度於德國面世,到了1980年代廣受國際關注。雖然幾乎所有製圖師都在譴責這個投影法,但它依然被幾個聯合國機構(兒童基金會〔UNICEF〕、聯合國教科文組織〔UNESCO〕和聯合國開發計劃署)以及數十個國際非營利組織熱衷採用。(前一頁的是1983 年發表在以全球發展議題為著眼點的雜誌《新國際主義者》〔The New Internationalist〕特刊上的第一幅英文版地圖)。彼得斯投影法也特別受到宗教團體青睞,包括普世教會協會(World Council of Churches)、路德教會(Lutheran churches)和衛理公會(Methodist churches)的主要機構,以及整個西歐和美國的基督教援助組織。衛理公會在紐約總部的入口玻璃帷幕上蝕刻了一幅巨型地圖,教宗若望保祿二世(John Paul II)也在梵蒂岡掛了一幅複製品。就在《白宮風雲》那一集播出後沒多久,一則新聞報導便估算出該地圖的複製品已經分發了8,300萬份出去——光是聯合國兒童基金會就分發了大約6,000萬份。而該影集的收視率又觸及到另外1,800萬名容易受到影響的觀眾,使這個觀念根深柢固。

製圖師們所面臨的煎熬不只是彼得斯及其信眾的信口雌黃,更大的問題是製圖師們就是無法理解為什麼這張地圖如此受歡迎。他們唯一的解釋就是彼得斯的浮誇之詞太誘人,他的自我推銷能力也是無與倫比,以至於媒體和大眾都被蒙蔽,竟然相信這個與他同名的投影法(誠如他自己所言)是「四百多年來地圖製作領域裡最偉大的進展」。對於那些早已熟知實際上還有其他比麥卡托投影法更好替代方案的製圖師來說,這看起來就像是江湖術士空洞的行銷活動:「荒謬的宣傳」、「有悖常理又判斷錯誤」、「推銷高手和公關巧妙算計過的口號」。即使是地圖史學家也以類似的態度來看待這場衝突,認為它是彼得斯直接訴諸人民的強硬行動主義槓上在政治上向來天真的專業人士所代表的脆弱權威這兩者之間的恩怨對決。

但是誇張的新聞稿和無窮無盡的自信,就真的足以說服多個國家的重要組織採用一幅全新又陌生的世界地圖嗎?彼得斯投影法可能是那個世代裡最重要的製圖奇蹟;1990年代初期,有一位學者曾稱它是「地圖學的決定性時刻」。彼得斯絕對不是譴責麥卡托投影法的第一人(就算他曾譴責過,加入的時間也太晚了),但是他如此擅長製造戲劇效果,使得地圖學看起來明顯具有政治色彩,而這是其他地圖從來未能做到的地步。如果我們只看到自我推銷和外行人容易受騙這兩點,或者只關注它在數學技術上的缺失,都會忽略了那場更大的鬥爭。這是一場爭奪,目標是彼得斯所謂的「世界圖景」(a world picture)。對某種地圖投影法的偏好勝過另一種,這會關連到我們——不管是個人還是集體——用什麼方法去理解整個地球以及地球各部分之間的關係。雖然彼得斯在很多地方都錯了,但他的方法是基進的,而且他問對了問題:是什麼樣的敘事、偏見和未經檢驗的假設——換言之,是什麼樣的論點——被根植在世界地圖的各個形狀裡?這不只跟修辭有關,也關乎地圖本身在傳達什麼。

從教育角度來看,彼得斯是個多少不拘一格的人文主義者,但從成長背景來看,他是共產主義者。他出生於第一次世界大戰期間的西柏林,當時他父母活躍於被稱之為斯巴達克同盟(Spartacus League)的馬克思主義革命運動(Marxist revolutionary movement)。他在成長過程中遊遍各地,包括歐洲、蘇聯和北美洲,並參加過自行車競速比賽。他家中時有激進主義者來訪,其中非裔美國作家威廉.皮坎(William Pickens)令他留下深刻印象。第二次世界大戰期間,他父親加入地下對抗組織(the Resistance),遭到納粹囚禁,他的叔叔則被處決。後來他父母搬到東柏林,因其愛國的社會主義表現而獲贈獎章。彼得斯在戰爭期間曾擔任電影製作助理,同時成為柏林大學(Berlin University)的博士生,並終於在1945年完成了以電影說服力為題的博士論文。

戰後,彼得斯沒有追逐學術事業,反而取得了盟軍和蘇維埃占領當局的支持,創作出一本全新的世界歷史教科書。這部作品(書名頗具企圖心,叫做《同步世界史》〔Synchronoptiche Weltgeschichte〕)是他與第一任妻子安娜麗絲(Anneliese)攜手合作完成,並於1952年出版。(他總共有過三段婚姻和七個孩子,最小的孩子是在他七十出頭時出生。)這本書對抗的是只關注最近五百年來歐洲政治事件的那些文本歷史,因此它是用一條超過四十英尺長的巨大圖形時間軸組合而成,目的是為了展現「世界歷史的統一性,並且從各個生活領域和世界的各個角落去呈現。」其方法是在西元前1000年到西元1950年之間的時間軸上,為每一年劃分出相等量的空間,並使用不同色彩來標明不同類別的人和事件,希望能藉此在不同的時代——以至於不同文化——之間實現新的平等。在現實生活裡,歐洲文化英雄和西方藝術運動仍然占據主導地位,但是來自中國、日本和中東的著名人物,尤其是數百年前的著名人物,也確實出現了。可是甫出版,無論是該書本身還是作者的左傾政治立場,都在西方世界引發了輕微的醜聞——書中將加略人猶大(Judas)描繪成失敗的革命者,印加人(Incas)則被描繪成原始的共產主義者。於是奉行自由主義的新聞雜誌《明鏡》(Der Spiegel)譴責它的「社會主義思維」(socialist mentality)是「反世襲、反資本主義和反教權」的。東德政府則反過來指責這本書是修正主義者(revisionist),因此是反共產主義的。但在獲得一些著名的納粹主義批評者支持後,這本書竟然被分發給西德的學校使用,後來成了暢銷書。接下來的幾十年間,有多個版本付印,發行量超過十萬冊。

正是這次對視覺歷史的牛刀小試,帶領了彼得斯進入自己的世界地圖。1950年代後期,彼得斯創辦了一本馬克斯主義月刊,名為《科學性社會主義期刊》(Periodikum für wissenschaftlichen Sozialismus),並擔任編輯。但到了1960年代中期,他的注意力重新回到世界歷史上,並有了補充一部地圖集的想法。正如他後來所解釋,他的歷史書是受到「平等的時間代表性」(equal representation of time)這個理念所驅動。而「平等的空間代表性」(equal representation of space)這種對稱性做法顯然是他的下一步。或許對將馬克斯主義奉為科學的人來說,這一點並不令人驚訝。彼得斯認為平等的代表性不僅是人文主義的美德,也是唯一真正「客觀」的方法,而這方法可以用「科學性的世界觀」來取代「歐洲主導下的世界觀」。之前完全沒有接觸過地圖學的彼得斯聲稱,他花了整整十年開發這套投影法,而他那冗長的公式和計算確實遠比必要的公式和計算來得複雜。這張地圖在1967年之前泰半完成,這時的他遠赴布達佩斯(Budapest),跟當時仍在共產主義政權下的匈牙利科學院(Academy of Science)分享早期的版本。

在六年後的1973年5月,五十六歲的彼得斯在西德首都波恩市(Bonn)召開了他的第一場地圖記者會,據說吸引了三百五十名記者出席。要說能從後來的影片裡看出什麼端倪的話,你會發現他演講的風格既抑揚頓挫且手勢誇張,因此很難區別這究竟是因為無知還是信念使然。他的發言與後來在《白宮風雲》裡的戲劇化表現幾無二異:他譴責「格哈德.克雷馬」(Gerhard Kremer)的傳統地圖(他寧願用德語原文Gerhard Kremer,而不是拉丁化後的Mercator〔麥卡托〕),說它是為歐洲航海家服務了四百年的工具,而且已經占據這個位置太久。正如彼得斯最愛利用的視覺教具之一(圖4.3)所示,麥卡托投影法同時犯了兩個致命錯誤:它不僅把面積扭曲到歐洲看起來竟比南美洲還要大(但其實應該小45%),而且還裁切掉了南極洲,這樣一來北半球就看似占據了地球的四分之三,還把歐洲中部放在正中央,所呈現出來的結果就是一幅「徹底虛假的圖景」,「過度高估白人,扭曲世界圖景來迎合殖民統治者」。

彼得斯的地圖糾正了這兩個錯誤,因為在他的投影法(技術上稱為「等面積」投影法〔“equal-area” projection〕)上,每平方英寸的紙張都代表相同面積的陸地或水域,而且不管是地圖上的哪個地方都一樣,哪怕形狀可能被拉長到難以辨識。加拿大、格陵蘭(Greenland)和蘇聯被縮小到正確尺寸,熱帶地區則被擴大,赤道也往上移,新主角非洲取代了歐洲。新聞報導形容這個結果是「至今為止所設計過最誠實的世界投影法」,裡頭的極端扭曲似乎是為了達成完美精準的面積而不可避免的後果。彼得斯本人則喊出一個有點宏偉的口號:公平對待所有人。

大約二十年前,來自「社會平等製圖師組織」(Organization of Cartographers for Social Equality,約有四千三百名會員)的代表們有幸跟總統的新聞秘書克蕾格(C. J. Cregg)在白宮會面。他們做了一個簡單的示範,並詢問總統是否能支持立法,要求美國所有公立學校都採用相對較新的彼得斯投影法(Peters projection,如圖4.1所示,而且最好是把南面朝上)來取代大家所熟悉的世界地圖——特別是使用麥卡托投影法(Mercator projection)的地圖。他們認為傳統的麥卡托投影法(圖4.2)將歐洲呈現得遠比實際的大,而且位置偏向中心點,「這助長了長達數世紀以來的歐洲帝國主義心態,也造就出對第三世界的種族偏見」。相較之下,彼得斯投影法自詡「忠於軸線」和「忠於位置」,特地設計成完全按正確比例來呈現每個國家的相對大小。採用這種新的地圖將喚醒我們,擺脫掉麥卡托投影法所帶來的麻木態度,也能立即改變我們與南半球後殖民國家的關係。

如果你看過美劇《白宮風雲》(West Wing),就會知道這場會議和這個組織⋯⋯純屬虛構。但彼得斯投影法的確存在,而且我可以想像,專業地圖製作者看到它在全國電視網首度播出時會有的苦澀反應。拜託你們不要用彼得斯投影法!它很醜!它也不是什麼新鮮的玩意!忠於軸線和位置也都是虛構出來的術語!還有很多地圖是用沒那麼扭曲的方法來作出精準的面積比較!而且大部分人口都居住在北半球,所以為什麼要將地圖上下顛倒呢?如果說職業製圖師當中有一個過時的信仰,那麼這個信仰就是糟糕的彼得斯投影法地圖。

這裡的問題不在於色彩、文字、國界或地圖上的任何其他內容,而是投影本身,也就是將球型的地球轉化成二維空間所用的方法。沒有任何一種方法可以做到毫無扭曲,所以根本沒有完美的解決方案。對局部或區域地圖來說,這問題還不用太擔心,但對全球地圖而言,自由度就很大了,因此可能嚴重失真。經緯線應該是直線還是曲線?地球應該呈現長方形、橢圓形,還是其他形狀?那心形、星形或花朵形呢?這些形狀的投影法都存在。而且這不僅僅是靜態地圖會碰到的問題,互動式線上地圖和虛擬地球儀也必須使用投影法,而且通常有嚴格限制。有些投影法是專門因應它們的數學特性而設計,像是保持角度不變形或者面積一致,但有一些投影法單純是為了賞心悅目。其實投影法的可能性百花齊放,每一種都有其政治意涵。

等到《白宮風雲》那一幕於2001年播出時,專業地圖製作者早已經跟彼得斯投影法——以及其創始者的誤導性言論(一位叫做阿諾.彼得斯的固執德國學者兼行動主義者)——艱苦奮戰了近三十年。彼得斯投影法是在1973年首度於德國面世,到了1980年代廣受國際關注。雖然幾乎所有製圖師都在譴責這個投影法,但它依然被幾個聯合國機構(兒童基金會〔UNICEF〕、聯合國教科文組織〔UNESCO〕和聯合國開發計劃署)以及數十個國際非營利組織熱衷採用。(前一頁的是1983 年發表在以全球發展議題為著眼點的雜誌《新國際主義者》〔The New Internationalist〕特刊上的第一幅英文版地圖)。彼得斯投影法也特別受到宗教團體青睞,包括普世教會協會(World Council of Churches)、路德教會(Lutheran churches)和衛理公會(Methodist churches)的主要機構,以及整個西歐和美國的基督教援助組織。衛理公會在紐約總部的入口玻璃帷幕上蝕刻了一幅巨型地圖,教宗若望保祿二世(John Paul II)也在梵蒂岡掛了一幅複製品。就在《白宮風雲》那一集播出後沒多久,一則新聞報導便估算出該地圖的複製品已經分發了8,300萬份出去——光是聯合國兒童基金會就分發了大約6,000萬份。而該影集的收視率又觸及到另外1,800萬名容易受到影響的觀眾,使這個觀念根深柢固。

製圖師們所面臨的煎熬不只是彼得斯及其信眾的信口雌黃,更大的問題是製圖師們就是無法理解為什麼這張地圖如此受歡迎。他們唯一的解釋就是彼得斯的浮誇之詞太誘人,他的自我推銷能力也是無與倫比,以至於媒體和大眾都被蒙蔽,竟然相信這個與他同名的投影法(誠如他自己所言)是「四百多年來地圖製作領域裡最偉大的進展」。對於那些早已熟知實際上還有其他比麥卡托投影法更好替代方案的製圖師來說,這看起來就像是江湖術士空洞的行銷活動:「荒謬的宣傳」、「有悖常理又判斷錯誤」、「推銷高手和公關巧妙算計過的口號」。即使是地圖史學家也以類似的態度來看待這場衝突,認為它是彼得斯直接訴諸人民的強硬行動主義槓上在政治上向來天真的專業人士所代表的脆弱權威這兩者之間的恩怨對決。

但是誇張的新聞稿和無窮無盡的自信,就真的足以說服多個國家的重要組織採用一幅全新又陌生的世界地圖嗎?彼得斯投影法可能是那個世代裡最重要的製圖奇蹟;1990年代初期,有一位學者曾稱它是「地圖學的決定性時刻」。彼得斯絕對不是譴責麥卡托投影法的第一人(就算他曾譴責過,加入的時間也太晚了),但是他如此擅長製造戲劇效果,使得地圖學看起來明顯具有政治色彩,而這是其他地圖從來未能做到的地步。如果我們只看到自我推銷和外行人容易受騙這兩點,或者只關注它在數學技術上的缺失,都會忽略了那場更大的鬥爭。這是一場爭奪,目標是彼得斯所謂的「世界圖景」(a world picture)。對某種地圖投影法的偏好勝過另一種,這會關連到我們——不管是個人還是集體——用什麼方法去理解整個地球以及地球各部分之間的關係。雖然彼得斯在很多地方都錯了,但他的方法是基進的,而且他問對了問題:是什麼樣的敘事、偏見和未經檢驗的假設——換言之,是什麼樣的論點——被根植在世界地圖的各個形狀裡?這不只跟修辭有關,也關乎地圖本身在傳達什麼。

從教育角度來看,彼得斯是個多少不拘一格的人文主義者,但從成長背景來看,他是共產主義者。他出生於第一次世界大戰期間的西柏林,當時他父母活躍於被稱之為斯巴達克同盟(Spartacus League)的馬克思主義革命運動(Marxist revolutionary movement)。他在成長過程中遊遍各地,包括歐洲、蘇聯和北美洲,並參加過自行車競速比賽。他家中時有激進主義者來訪,其中非裔美國作家威廉.皮坎(William Pickens)令他留下深刻印象。第二次世界大戰期間,他父親加入地下對抗組織(the Resistance),遭到納粹囚禁,他的叔叔則被處決。後來他父母搬到東柏林,因其愛國的社會主義表現而獲贈獎章。彼得斯在戰爭期間曾擔任電影製作助理,同時成為柏林大學(Berlin University)的博士生,並終於在1945年完成了以電影說服力為題的博士論文。

戰後,彼得斯沒有追逐學術事業,反而取得了盟軍和蘇維埃占領當局的支持,創作出一本全新的世界歷史教科書。這部作品(書名頗具企圖心,叫做《同步世界史》〔Synchronoptiche Weltgeschichte〕)是他與第一任妻子安娜麗絲(Anneliese)攜手合作完成,並於1952年出版。(他總共有過三段婚姻和七個孩子,最小的孩子是在他七十出頭時出生。)這本書對抗的是只關注最近五百年來歐洲政治事件的那些文本歷史,因此它是用一條超過四十英尺長的巨大圖形時間軸組合而成,目的是為了展現「世界歷史的統一性,並且從各個生活領域和世界的各個角落去呈現。」其方法是在西元前1000年到西元1950年之間的時間軸上,為每一年劃分出相等量的空間,並使用不同色彩來標明不同類別的人和事件,希望能藉此在不同的時代——以至於不同文化——之間實現新的平等。在現實生活裡,歐洲文化英雄和西方藝術運動仍然占據主導地位,但是來自中國、日本和中東的著名人物,尤其是數百年前的著名人物,也確實出現了。可是甫出版,無論是該書本身還是作者的左傾政治立場,都在西方世界引發了輕微的醜聞——書中將加略人猶大(Judas)描繪成失敗的革命者,印加人(Incas)則被描繪成原始的共產主義者。於是奉行自由主義的新聞雜誌《明鏡》(Der Spiegel)譴責它的「社會主義思維」(socialist mentality)是「反世襲、反資本主義和反教權」的。東德政府則反過來指責這本書是修正主義者(revisionist),因此是反共產主義的。但在獲得一些著名的納粹主義批評者支持後,這本書竟然被分發給西德的學校使用,後來成了暢銷書。接下來的幾十年間,有多個版本付印,發行量超過十萬冊。

正是這次對視覺歷史的牛刀小試,帶領了彼得斯進入自己的世界地圖。1950年代後期,彼得斯創辦了一本馬克斯主義月刊,名為《科學性社會主義期刊》(Periodikum für wissenschaftlichen Sozialismus),並擔任編輯。但到了1960年代中期,他的注意力重新回到世界歷史上,並有了補充一部地圖集的想法。正如他後來所解釋,他的歷史書是受到「平等的時間代表性」(equal representation of time)這個理念所驅動。而「平等的空間代表性」(equal representation of space)這種對稱性做法顯然是他的下一步。或許對將馬克斯主義奉為科學的人來說,這一點並不令人驚訝。彼得斯認為平等的代表性不僅是人文主義的美德,也是唯一真正「客觀」的方法,而這方法可以用「科學性的世界觀」來取代「歐洲主導下的世界觀」。之前完全沒有接觸過地圖學的彼得斯聲稱,他花了整整十年開發這套投影法,而他那冗長的公式和計算確實遠比必要的公式和計算來得複雜。這張地圖在1967年之前泰半完成,這時的他遠赴布達佩斯(Budapest),跟當時仍在共產主義政權下的匈牙利科學院(Academy of Science)分享早期的版本。

在六年後的1973年5月,五十六歲的彼得斯在西德首都波恩市(Bonn)召開了他的第一場地圖記者會,據說吸引了三百五十名記者出席。要說能從後來的影片裡看出什麼端倪的話,你會發現他演講的風格既抑揚頓挫且手勢誇張,因此很難區別這究竟是因為無知還是信念使然。他的發言與後來在《白宮風雲》裡的戲劇化表現幾無二異:他譴責「格哈德.克雷馬」(Gerhard Kremer)的傳統地圖(他寧願用德語原文Gerhard Kremer,而不是拉丁化後的Mercator〔麥卡托〕),說它是為歐洲航海家服務了四百年的工具,而且已經占據這個位置太久。正如彼得斯最愛利用的視覺教具之一(圖4.3)所示,麥卡托投影法同時犯了兩個致命錯誤:它不僅把面積扭曲到歐洲看起來竟比南美洲還要大(但其實應該小45%),而且還裁切掉了南極洲,這樣一來北半球就看似占據了地球的四分之三,還把歐洲中部放在正中央,所呈現出來的結果就是一幅「徹底虛假的圖景」,「過度高估白人,扭曲世界圖景來迎合殖民統治者」。

彼得斯的地圖糾正了這兩個錯誤,因為在他的投影法(技術上稱為「等面積」投影法〔“equal-area” projection〕)上,每平方英寸的紙張都代表相同面積的陸地或水域,而且不管是地圖上的哪個地方都一樣,哪怕形狀可能被拉長到難以辨識。加拿大、格陵蘭(Greenland)和蘇聯被縮小到正確尺寸,熱帶地區則被擴大,赤道也往上移,新主角非洲取代了歐洲。新聞報導形容這個結果是「至今為止所設計過最誠實的世界投影法」,裡頭的極端扭曲似乎是為了達成完美精準的面積而不可避免的後果。彼得斯本人則喊出一個有點宏偉的口號:公平對待所有人。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價