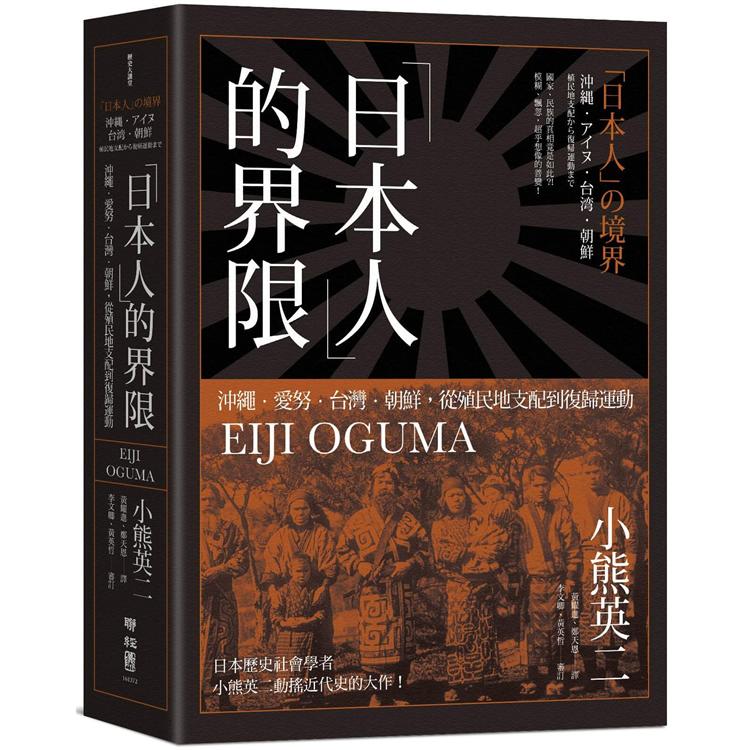

日本人的界限:沖繩?愛努?台灣?朝鮮,從殖民地支配到復歸運動

地方反噬中央?還是中央吞沒地方?活動訊息

內容簡介

國家、民族的界限竟是如此模糊、飄忽,超乎想像的善變!

中央吞噬地方,還是地方反噬中央?

帝國擴張帶來的也許並非壯大國家的福音,而是對自身定義的挑戰。

日本知名學者小熊英二,透過「檢證近代日本對沖繩、愛努、台灣、朝鮮為主的『政策論述』」,試圖探詢「『日本人』的界限如何被設定」,質問曖昧難釐清的民族與國家界限,直探文化最核心、地域最本質,擘劃出日本與其周邊地區近百年來若即若離、糾纏難解的歷史。

小熊英二表示,自19世紀中旬開始,日本帝國擴張的過程並非一以貫之,反而政策相對模糊,其統治下的沖繩、愛努、台灣、朝鮮的定位和人民因而搖擺不定,中央和地方相互映照、拉扯,反覆辯論「何謂日本、何謂日本人」?指出了1879年以後,日本與周邊地區的辯證中,國家與人民的概念是如何複雜而多層次,並詳細分析各時期的政策、法律、教育方針,呈現出尚待我們明辨、釐清的幽微處,以及這些衝突與融合如何同時影響、挑戰了日本作為一個「國家」的定義。

《「日本人」的界限》梳理了以日本為中心,複雜多變的民族、國家面貌,探問日本百年來的殖民政策、國家與人民的本質,釐清近代東亞歷史最難辨難解的一面。

目錄

I

序章

「日本人」界限的變動

「日本」與「殖民地」,以及「歐美」

「包容」與「排除」

「政治語言」與「無法表達的事物」

用語說明

第一章 琉球處分──納入「日本人」

對「國內人類」的統合與排除

外國人顧問的提議

作為「日本人」的琉球人

圍繞歷史的爭端

第二章 沖繩教育與「日本人」化──同化教育的內涵

維持舊慣與養成忠誠心

「文明化」與「日本化」

改造歷史觀

第三章 「帝國北門」的人們──愛努教育與特別保護法

從國境紛爭到成為「日本人」

「日本人居住的土地」

傳教士的威脅

「漸化」理論

設立《北海道舊土人保護法》

第四章 領有台灣──同化教育的矛盾與衝突

台灣統治的紛亂

外國人顧問的同化反對論

是「殖民地」或「非殖民地」?

國防重視論與對歐美的意識

「日本人」化教育的開始

捲土重來的非同化論

「漸進」的折衷型態

第五章 總督府王國的誕生──台灣的「六三法問題」

實際上的立法權

「台灣自治王國」構想

作為折衷案的「不是法律的法律」

議會方面的反對

「日本人」的意義

後藤新平的台灣王國化

依據不明的獨裁統治

第六章 身為韓國人的日本人──日韓合併下的「新日本人」戶籍問題

承襲的折衷型態

「漸進主義」的教育

國籍上的排除與包容

同化言說的完成

II

第七章 差別即平等──殖民政策與種族主義

法國同化主義與啟蒙思想

勒龐與同化主義批判的興起

「生物學的原則」

「自治」和「隔離」

「自主」的兩難

兩種差別之間

第八章 「民權」與「一視同仁」──殖民者與通婚問題

高唱「一視同仁」

「殖民者民權」的出現

通婚與「日本人」

第九章 花紅柳綠──日系移民的朝鮮統治論

言論界錯綜複雜的統治批判

民主主義者的文明性同化主義

大亞細亞主義者的文化多元主義

自由主義者的分離主義

「民族問題」的狹路

第十章 內地延長主義──原敬與台灣

作為文明化的「日本人」

編入「日本」的模型

總督府的抵抗與「漸進」

受挫的統治改革

第十一章 統治改革的挫折──朝鮮參政問題

總督府主導的統治改革

自治或者參政權

「總督府自治」的出現

III

第十二章 沖繩民族主義的創生──伊波普猷的沖繩學

對沖繩而言的同化

重層的少數族群

作為屏障的同祖論

沖繩民族主義與「同祖」

排除與同化的連鎖

身為啟蒙知識份子

受挫的沖繩民族主義

第十三章「異身同體」的夢想──設置台灣自治議會請願運動

作為獲得權利的「同化」

對於多樣性的期盼

對殖民政策學的置換概念

基督教徒與大亞洲主義者

多元的日本、多元的台灣

「違憲」的界限

分裂的請願運動

第十四章 「生於朝鮮的日本人」──唯一的朝鮮人眾議院議員•朴春琴

作為「日本人」的權利

居住內地朝鮮人的參政權

通往「我們的國家」的崎嶇之路

「一視同仁」的高牆

虛像的「日本人」

第十五章 東方主義的折射──柳宗悅與沖繩語言論爭

東方主義視野下的「民藝」

沖繩的強烈反彈

「西洋人」視角的方言擁護者

對「日本人」的強調

沖繩同化的最終階段

第十六章 皇民化與「日本人」──總體戰與「民族」

否定「朝鮮」

民族概念的相對化

平等與現代化的期待

第十七章 最後的改革──戰敗前的參政權

界限動搖的三要因

移籍問題的浮現

無法跨越的臨界點

名為「日本人」的牢獄

IV

第十八章 國界線上的島嶼──沖繩作為「外國」

身為「少數民族」的沖繩人

「琉球總督府」的誕生

排除在「美國人」之外

身為「日本人」卻又不是「日本人」的存在

第十九章 從獨立論到復歸論──戰敗後的沖繩歸屬論爭

沖繩獨立論與美國觀

由保守派主導的復歸運動

急遽浮上的歸屬問題

搖擺中的復歸論

第二十章 「祖國日本」的意涵──1950年代的復歸運動

作為人權代名詞的「日本人」

以親美反共為號召的復歸運動

日本民族主義的語彙

第二十一章 革新民族主義的思想──受學者的「日本人」論點影響的沖繩觀

作為「亞洲殖民地」的日本

「健全民族主義」的極限

單一民族史觀的興起

從「殖民地支配」到「民族統一」

作為民族統一的琉球處分

成為批判用語的「琉球獨立論」

第二十二章 1960年的方言牌──戰後沖繩教育的復歸運動

作為復興活動一環的復歸

方言牌的復活

對「日之丸」、〈君之代〉的獎勵

憧憬與拒絕的共存

「祖國是日本嗎?」

政治上的變動與轉換

第二十三章 反復歸──1972年的復歸與反復歸論

琉球獨立論的譜系

復歸的現實化

對「面具」的嫌惡

與獨立論的距離

「否」的思想

結論

後進帝國主義的特徵

國民國家的包容

官方民族主義

「脫亞」與「興亞」

分類外的曖昧

被支配者的反應

有色的帝國

後記

圖片出處

注釋

序/導讀

序章(節錄)

所謂「日本人」這個詞彙,指涉著哪些範圍裡的人們?這是本書的第一個設問。

這個「日本人」的界限,又是依據哪些要素而設定的?這是本書的第二個設問。

透過「政策論述」的觀點來檢證近代日本的邊境地區—亦即沖繩、愛努(現今北海道)、台灣、朝鮮等地—重新檢討「日本人」和「日本」的概念,便是此書的主題。

「日本人」界限的變動

所謂的「日本」、「日本人」,這些詞彙指涉的範圍究竟到哪裡(為何)?乍看之下似乎是很奇怪的設問。在現今普遍的概念中,認為上述地區裡的沖繩及北海道一直都是「日本」,而朝鮮與台灣則不是「日本」,只是在某段時期以「殖民地」形式領有過的區域。但是,這種區分相當模糊不清。

例如,近年來有人傾向倡議將北海道與沖繩也定位為日本的「殖民地」。這種看法認為,上述兩地在明治時期之前都屬於別的「國家」,是後來透過侵略與同化政策才將其納入「日本」。同時就侵略與同化政策而言,與對朝鮮或台灣所做的事情是相同的。

不過,面對這樣的論述,也有可能採取相反的觀點。亦即,在二戰之前,無論朝鮮或台灣人,還是沖繩與愛努人,同樣都擁有日本國籍,是法律定義的「日本人」。就這點而言,住在日本拓展勢力範圍內—遼東半島租借地(即所謂的「關東州」)以及華北占領地區—的居民,其國籍為「中國人」,另外「滿洲國」的大多數居民(除了住在那裡的「內地人」及「朝鮮人」外),並不具有日本國籍,這些都與前者不同。在1930年代的國定教科書中,理所當然把沖繩與北海道居民視為國民,甚至朝鮮、台灣、樺太(庫頁島)等地的居民,也全都被視為日本的「國民」;另一方面,國定教科書並沒有把「滿洲國」、華北占領區、南方占領區及國際聯盟託管的南洋群島等地居民視為「國民」。從此可看出,這裡存在著與當今略有不同的「日本人」的界限。

但是,朝鮮人與台灣人即便是擁有日本國籍,卻不曾平等享有屬於「日本人」的待遇。以法制面來舉例,他們大部分(居住於日本內地的人除外)沒有參政權,也就是無法在帝國議會中擁有自己的代表;初等教育也非無償教育。愛努人則根據《北海道舊土人保護法》而適用不同的教育制度;沖繩人也得等到1919年才取得參政權。在法制面之外,他們所受的莫大差別待遇,自不待言。即便持有日本國籍,無論在制度上或日常生活中也都受到差別待遇,成為一種雖然是「日本人」卻又不是「日本人」的存在,這就是遭遇到所謂「『日本人』界限」的人們。

本書設定的主題如下:通過檢證近代日本對沖繩、愛努、台灣、朝鮮為主的「政策論述」,探求「日本人」的界限如何被設定。

當然,此處所指的「日本」或「日本人」並非固定不動的實體,而是依據時代或時勢而改變、屬於「言說」層面的概念。某一些人—例如原本居住在沖繩或朝鮮的人們—因為時代或時勢緣故,有時被視為「日本人」;有時則不被視為「日本人」。在這種情況下去質問「這些人是否真的為日本人」,並沒有意義。嚴格來說,「真正的日本人」的概念並不成立。上述這些人在「國籍上」都是日本人,同時他們也以某種形式被排除在「日本人」之外。另外有一些人—例如沖繩居民—為了論證他們是「真正的日本人」,屢屢拿出人類學、語言學、歷史學等學說根據,但這些論證也毫無意義。因為正如本書接下來將討論的,這些學說都是在沖繩已經被納入日本之後才出現。此外,例如大日本帝國時期的朝鮮人,也曾依據人類學、語言學、歷史學等學說來「舉證」為「日本人」的一支。

針對這些現象,本書要探問的是:「這些人為何以及如何被分類為『日本人』?」更準確地來說,這個問題應該是:「所謂『日本』這個國民國家的政治言說,是根據什麼樣的要素與型態來分類,而將某些人納入『日本人』的範圍內;或者將他們排除在『日本人』之外?」本書之所以要探討近代日本統治周邊地區的相關政策論述,並不只是為了回顧日本的歷史,而是要透過這些案例研究來考察驗證「國民國家在設定『國民』界限時的機制」……

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價