穿越歷史的大河:從臺灣凝視日本的30個關鍵時刻【限量附贈「大河之路.典藏明信片」】

活動訊息

內容簡介

內容簡介

第一本從「臺灣的角度」

來解讀的日本近代史!

「故事」網站創辦人 涂豐恩 經典代表作!

深入歷史的偶然與必然,

從日本的歷史,看見臺灣在世界上的位置!

10週年紀念增修版!

首刷限量附贈

「大河之路.典藏明信片」

(4款1組)

歷史從來不是靜態的陳列,

而是選擇與掙扎交織而成的大河。

從鯤島到列島,從臺灣看日本,

都在這條大河中,映現出今日的我們。

❈ ❈ ❈

深入解構錯綜複雜的日本近代史,

反思地緣政治混亂時代下的變與不變!

日本,一個我們既熟悉又陌生的國家。它的歷史與臺灣的發展緊密相連,從大航海時代開始,到成為日本的第一個海外殖民地,兩地的發展軌跡相互交織,日本始終是臺灣無法迴避的一環。但我們對它的認識其實非常有限,甚至相當片面。

這本書帶我們從「臺灣的視角」切入,以說故事的筆法,透過30個關鍵字,簡潔明快、深入淺出,對江戶時代的黑船衝擊、明治維新後的帝國擴張,以及戰後平成時代的經濟失落等重要轉折娓娓道來,帶領我們用歸零的思考、多元的觀點,重新認識日本、思考臺灣、連結世界。

歷史從非命定的劇本,而是一條充滿激流與暗礁的大河。面對更趨複雜的國際局勢,深入了解日本近代化的興衰起落,就能明白臺灣、亞洲乃至於世界,何以變成今日的樣貌。也唯有立足臺灣、放眼世界,並在歷史的長河中找尋線索、反思借鏡,才能在動盪與不安中,找到前進的方向。

❈ ❈ ❈

30個改變日本的關鍵字,

30個從過去反思未來的提示――

▍鎖國:資訊的封閉與開放,如何改變日本的國家安全與文化認同?

▍海洋:海洋究竟是面對世界的窗口,還是敵人來襲的入口?

▍天災:跟臺灣同屬天災頻繁的地區,江戶經驗如何成為建立韌性的基石?

▍天皇:權力需要包裝,就算是「萬世一系」的天皇也一樣?

▍民本:從「米騷動」引發的社會動盪,如何造就「亞洲主義」的崛起?

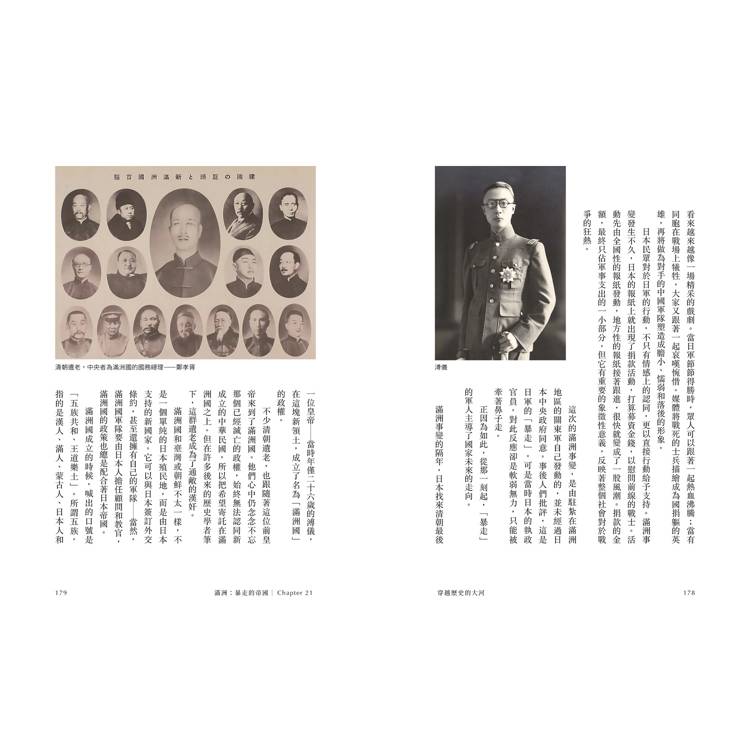

▍滿洲:清朝最後一個皇帝,為什麼會成為日本的傀儡?

▍戰爭:重生於改革開放、進步思想的日本,為何還是選擇了戰爭?

▍重建:戰後接管日本的麥克阿瑟,如何超越天皇,成為神一般的存在?

▍改造:深受愛戴的平民首相,為何甩不掉密室政治、一黨獨裁的標籤?

▍失落:宣稱「即將買下美國」的日本,為何迎來了泡沫經濟的破滅?

❈ ❈ ❈

一本從鄭成功一路談到當下生活的「日本簡史」,

一部議題更多元、深入、全面的「日本繁史」!

【「Joel來談日本」版主】福澤喬 專文推薦

【作家、丹鳳高中圖書館主任】宋怡慧

【知名編劇作家】吳洛纓

【作家、歷史學家】胡川安

【建築文資工作者】凌宗魁

【科技、民生與社會研究中心執行長】張智程

【《薰風》雜誌發行人】黃志成

【《人生路引》作者】楊斯棓

一致盛讚

●依姓名筆畫序排列

《穿越歷史的大河》不是一部冷峻的史學著作,更像是一場帶領我們穿梭時空的旅程。它告訴我們,歷史不是簡單的正邪二元,也不是靜止的記憶,而是動態的、充滿張力的對話。當我們今日談論「臺海危機」、「印太戰略」或「中美競爭」,其實正是這條歷史大河的最新一段篇章。

邀請你來看這本書,不只是為了更理解日本,而是為了更理解我們自己。臺灣要在未來的國際秩序中找到定位,就必須先理解自己在歷史中的位置。歷史的大河提醒我們:唯有認識過去,我們才能在巨浪之中,掌握自己的航道。

――【「Joel來談日本」版主】福澤喬

第一本從「臺灣的角度」

來解讀的日本近代史!

「故事」網站創辦人 涂豐恩 經典代表作!

深入歷史的偶然與必然,

從日本的歷史,看見臺灣在世界上的位置!

10週年紀念增修版!

首刷限量附贈

「大河之路.典藏明信片」

(4款1組)

歷史從來不是靜態的陳列,

而是選擇與掙扎交織而成的大河。

從鯤島到列島,從臺灣看日本,

都在這條大河中,映現出今日的我們。

❈ ❈ ❈

深入解構錯綜複雜的日本近代史,

反思地緣政治混亂時代下的變與不變!

日本,一個我們既熟悉又陌生的國家。它的歷史與臺灣的發展緊密相連,從大航海時代開始,到成為日本的第一個海外殖民地,兩地的發展軌跡相互交織,日本始終是臺灣無法迴避的一環。但我們對它的認識其實非常有限,甚至相當片面。

這本書帶我們從「臺灣的視角」切入,以說故事的筆法,透過30個關鍵字,簡潔明快、深入淺出,對江戶時代的黑船衝擊、明治維新後的帝國擴張,以及戰後平成時代的經濟失落等重要轉折娓娓道來,帶領我們用歸零的思考、多元的觀點,重新認識日本、思考臺灣、連結世界。

歷史從非命定的劇本,而是一條充滿激流與暗礁的大河。面對更趨複雜的國際局勢,深入了解日本近代化的興衰起落,就能明白臺灣、亞洲乃至於世界,何以變成今日的樣貌。也唯有立足臺灣、放眼世界,並在歷史的長河中找尋線索、反思借鏡,才能在動盪與不安中,找到前進的方向。

❈ ❈ ❈

30個改變日本的關鍵字,

30個從過去反思未來的提示――

▍鎖國:資訊的封閉與開放,如何改變日本的國家安全與文化認同?

▍海洋:海洋究竟是面對世界的窗口,還是敵人來襲的入口?

▍天災:跟臺灣同屬天災頻繁的地區,江戶經驗如何成為建立韌性的基石?

▍天皇:權力需要包裝,就算是「萬世一系」的天皇也一樣?

▍民本:從「米騷動」引發的社會動盪,如何造就「亞洲主義」的崛起?

▍滿洲:清朝最後一個皇帝,為什麼會成為日本的傀儡?

▍戰爭:重生於改革開放、進步思想的日本,為何還是選擇了戰爭?

▍重建:戰後接管日本的麥克阿瑟,如何超越天皇,成為神一般的存在?

▍改造:深受愛戴的平民首相,為何甩不掉密室政治、一黨獨裁的標籤?

▍失落:宣稱「即將買下美國」的日本,為何迎來了泡沫經濟的破滅?

❈ ❈ ❈

一本從鄭成功一路談到當下生活的「日本簡史」,

一部議題更多元、深入、全面的「日本繁史」!

【「Joel來談日本」版主】福澤喬 專文推薦

【作家、丹鳳高中圖書館主任】宋怡慧

【知名編劇作家】吳洛纓

【作家、歷史學家】胡川安

【建築文資工作者】凌宗魁

【科技、民生與社會研究中心執行長】張智程

【《薰風》雜誌發行人】黃志成

【《人生路引》作者】楊斯棓

一致盛讚

●依姓名筆畫序排列

《穿越歷史的大河》不是一部冷峻的史學著作,更像是一場帶領我們穿梭時空的旅程。它告訴我們,歷史不是簡單的正邪二元,也不是靜止的記憶,而是動態的、充滿張力的對話。當我們今日談論「臺海危機」、「印太戰略」或「中美競爭」,其實正是這條歷史大河的最新一段篇章。

邀請你來看這本書,不只是為了更理解日本,而是為了更理解我們自己。臺灣要在未來的國際秩序中找到定位,就必須先理解自己在歷史中的位置。歷史的大河提醒我們:唯有認識過去,我們才能在巨浪之中,掌握自己的航道。

――【「Joel來談日本」版主】福澤喬

目錄

目錄

前 言 寫給臺灣的日本歷史

第 一 章 鎖國:一場歷史的誤會

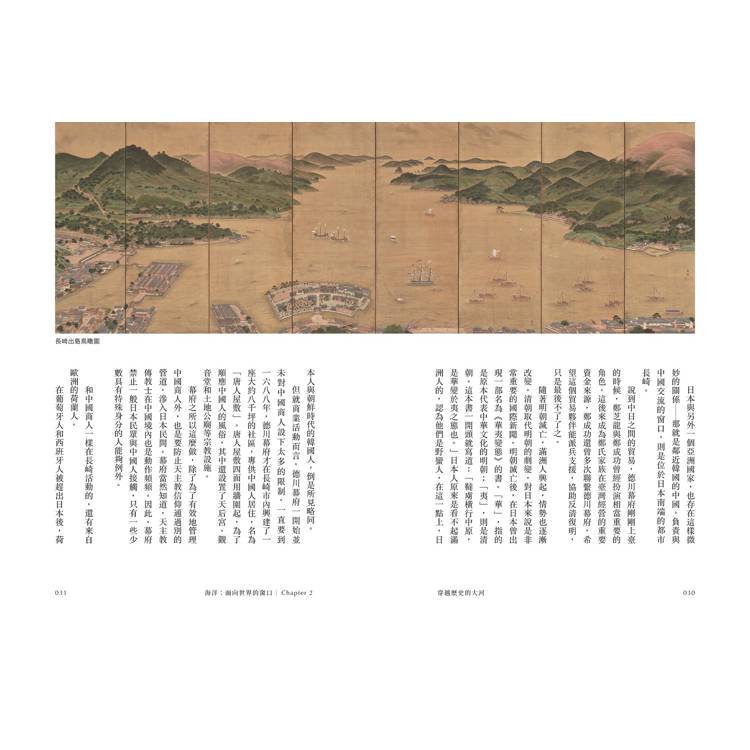

第 二 章 海洋:面向世界的窗口

第 三 章 三都:江戶、大阪與京都

第 四 章 浮世:欲望的光與影

第 五 章 天災:與自然搏鬥的人們

第 六 章 黑船:不請自來的訪客

第 七 章 開國:翻天覆地的世界

第 八 章 岩倉使節團:向西方學習

第 九 章 文明開化:打造新國家

第 十 章 自由民權:理想政治的追尋

第十一章 福澤諭吉:攀登文明的階梯

第十二章 天皇:日本的現代神話

第十三章 北海道:遼闊大地的哀愁

第十四章 琉球:消失的王國

第十五章 鐵路:血與汗的建設之路

第十六章 朝鮮:來自殖民地的吶喊

第十七章 新女性:自由戀愛的年代

第十八章 民本主義:國家為誰存在?

第十九章 關東大地震:災難與復興

第二十章 東京摩登:浴火重生的首都

第廿一章 滿洲:暴走的帝國

第廿二章 戰爭:染血的櫻花

第廿三章 麥克阿瑟:美國與日本的重建

第廿四章 被佔領:晴空下的黑暗記憶

第廿五章 丸山真男:進步的文化人

第廿六章 安保抗爭:青春殘酷物語

第廿七章 高度經濟成長:告別戰後

第廿八章 電視:一億個白痴的社會

第廿九章 列島大改造:平民首相的夢與挫折

第三十章 平成:失落的三十年?

後 記 未完的旅程

前 言 寫給臺灣的日本歷史

第 一 章 鎖國:一場歷史的誤會

第 二 章 海洋:面向世界的窗口

第 三 章 三都:江戶、大阪與京都

第 四 章 浮世:欲望的光與影

第 五 章 天災:與自然搏鬥的人們

第 六 章 黑船:不請自來的訪客

第 七 章 開國:翻天覆地的世界

第 八 章 岩倉使節團:向西方學習

第 九 章 文明開化:打造新國家

第 十 章 自由民權:理想政治的追尋

第十一章 福澤諭吉:攀登文明的階梯

第十二章 天皇:日本的現代神話

第十三章 北海道:遼闊大地的哀愁

第十四章 琉球:消失的王國

第十五章 鐵路:血與汗的建設之路

第十六章 朝鮮:來自殖民地的吶喊

第十七章 新女性:自由戀愛的年代

第十八章 民本主義:國家為誰存在?

第十九章 關東大地震:災難與復興

第二十章 東京摩登:浴火重生的首都

第廿一章 滿洲:暴走的帝國

第廿二章 戰爭:染血的櫻花

第廿三章 麥克阿瑟:美國與日本的重建

第廿四章 被佔領:晴空下的黑暗記憶

第廿五章 丸山真男:進步的文化人

第廿六章 安保抗爭:青春殘酷物語

第廿七章 高度經濟成長:告別戰後

第廿八章 電視:一億個白痴的社會

第廿九章 列島大改造:平民首相的夢與挫折

第三十章 平成:失落的三十年?

後 記 未完的旅程

序/導讀

【推薦序】

唯有認識過去,才能在巨浪中,掌握自己的航道

「Joel來談日本」版主/福澤 喬

臺海局勢近年來再次成為全球焦點。中國在軍事與經濟上步步進逼,美國強調「印太戰略」的核心地位,日本公開將「臺灣安全」視為自身安全的延伸,而臺灣則被推向一個無法迴避的歷史十字路口。這並非偶然的時刻,而是歷史長河中一次再現的波濤。

在這樣的背景下,涂豐恩的《穿越歷史的大河》顯得格外珍貴。這本書從三十個關鍵時刻展開,不僅梳理日本近代史,更以臺灣的視角重新審視這段交錯的歷史。它讓我們理解:今日東亞的緊張並非全新的困境,而是幾百年來權力流動與地緣糾葛的延續。

涂豐恩以臺灣為定錨點,將日本近現代的轉折放入更廣闊的全球互動之中,將殖民、戰爭、現代化與社會變遷編織成一張密度極高的脈絡網。不是想去再現單線條的勝利或失敗,而是提出一種多層與多聲部的講述:不只看帝王將相,也看勞工、女性、殖民地人民,以及北海道與琉球的原住民,讓那些長期被邊緣化的經驗真正進入視野。

這種以「遊記而非地圖」自況,強調這是一段帶有立場與判斷的思想旅程,鼓勵讀者建立自己的歷史觀,並在二○二五年的現在的定位點上,回頭追問臺灣在世界史的定位與選擇何在。更重要的是,這部整理並非「日本中心論」的替身,而是把臺日的互動放進早期全球化、帝國主義、世界大戰與冷戰的流動河道中,讓事件彼此照明、互為註腳,避免將日本簡化為「成功現代化」或「邪惡侵略者」的二分法。這樣的起手式,既回應臺灣讀者的知識需求,也開啟一段跨域對話的門縫,將後續的歷史片段串成一座可供比較、辯證與反思的橋。

歷史一直都不是冰冷的過去,它往往以不同的面貌重返當下。德川幕府時期,日本看似「鎖國」,實則透過有限的「對外窗口」維持與世界的交流。這種在限制中尋找連結的策略,正好映照今日臺灣的處境:即使身處強權壓力之下,也必須在外交、科技與經貿網絡中開闢出口,確保自身不被孤立。

同樣地,明治維新的篇章揭示了一個國家如何在全球力量對撞下尋求轉型。日本以痛苦的自我改革換取進入現代世界的門票,而這樣的歷史對臺灣尤具啟發性。在半導體成為戰略資源、供應鏈重組的今天,臺灣若要維持「不可或缺性」,就必須像當年的日本一樣,懂得將挑戰轉化為機遇,將被動防禦轉變為主動塑造。

《穿越歷史的大河》最具啟發的地方,在於它揭示了東亞歷史從來不是單一國家的敘事,而是多邊互動的長期結果。二戰後,美國重建日本,並在冷戰中將臺灣、日本與南韓納入同一條防線,形成今日仍具影響力的「同盟格局」。美國在歷史上是東亞秩序的塑造者,今日則成為臺海安全最重要的守護者。

日本的角色尤為矛盾。它既是臺灣的殖民者,帶來現代化與壓迫的雙重記憶;同時,它又是戰後最親近的經濟與文化夥伴。當前,日本已不再隱晦,而是明確將臺海穩定納入自身國家戰略,這不僅是現實選擇,也是歷史積累的必然。

中國則始終是東亞大河中揮之不去的力量。從宗主的文化優勢到戰爭的對手,再到今日以軍事威脅與經濟滲透挑戰臺海現狀,它的角色既熟悉又陌生。

而臺灣,看似被夾在巨人之間,歷史上常被當作附屬或棋子,但這本書提醒我們,臺灣其實從來就是東亞權力流動的關鍵節點。正因如此,今日的臺海風雲並非孤立事件,而是數百年歷史再次翻湧的浪潮。

《穿越歷史的大河》不是一部冷峻的史學著作,更像是一場帶領我們穿梭時空的旅程。它告訴我們,歷史不是簡單的正邪二元,也不是靜止的記憶,而是動態的、充滿張力的對話。當我們今日談論「臺海危機」、「印太戰略」或「中美競爭」,其實正是這條歷史大河的最新一段篇章。

邀請你來看這本書,不只是為了更理解日本,而是為了更理解我們自己。臺灣要在未來的國際秩序中找到定位,就必須先理解自己在歷史中的位置。歷史的大河提醒我們:唯有認識過去,我們才能在巨浪之中,掌握自己的航道。

唯有認識過去,才能在巨浪中,掌握自己的航道

「Joel來談日本」版主/福澤 喬

臺海局勢近年來再次成為全球焦點。中國在軍事與經濟上步步進逼,美國強調「印太戰略」的核心地位,日本公開將「臺灣安全」視為自身安全的延伸,而臺灣則被推向一個無法迴避的歷史十字路口。這並非偶然的時刻,而是歷史長河中一次再現的波濤。

在這樣的背景下,涂豐恩的《穿越歷史的大河》顯得格外珍貴。這本書從三十個關鍵時刻展開,不僅梳理日本近代史,更以臺灣的視角重新審視這段交錯的歷史。它讓我們理解:今日東亞的緊張並非全新的困境,而是幾百年來權力流動與地緣糾葛的延續。

涂豐恩以臺灣為定錨點,將日本近現代的轉折放入更廣闊的全球互動之中,將殖民、戰爭、現代化與社會變遷編織成一張密度極高的脈絡網。不是想去再現單線條的勝利或失敗,而是提出一種多層與多聲部的講述:不只看帝王將相,也看勞工、女性、殖民地人民,以及北海道與琉球的原住民,讓那些長期被邊緣化的經驗真正進入視野。

這種以「遊記而非地圖」自況,強調這是一段帶有立場與判斷的思想旅程,鼓勵讀者建立自己的歷史觀,並在二○二五年的現在的定位點上,回頭追問臺灣在世界史的定位與選擇何在。更重要的是,這部整理並非「日本中心論」的替身,而是把臺日的互動放進早期全球化、帝國主義、世界大戰與冷戰的流動河道中,讓事件彼此照明、互為註腳,避免將日本簡化為「成功現代化」或「邪惡侵略者」的二分法。這樣的起手式,既回應臺灣讀者的知識需求,也開啟一段跨域對話的門縫,將後續的歷史片段串成一座可供比較、辯證與反思的橋。

歷史一直都不是冰冷的過去,它往往以不同的面貌重返當下。德川幕府時期,日本看似「鎖國」,實則透過有限的「對外窗口」維持與世界的交流。這種在限制中尋找連結的策略,正好映照今日臺灣的處境:即使身處強權壓力之下,也必須在外交、科技與經貿網絡中開闢出口,確保自身不被孤立。

同樣地,明治維新的篇章揭示了一個國家如何在全球力量對撞下尋求轉型。日本以痛苦的自我改革換取進入現代世界的門票,而這樣的歷史對臺灣尤具啟發性。在半導體成為戰略資源、供應鏈重組的今天,臺灣若要維持「不可或缺性」,就必須像當年的日本一樣,懂得將挑戰轉化為機遇,將被動防禦轉變為主動塑造。

《穿越歷史的大河》最具啟發的地方,在於它揭示了東亞歷史從來不是單一國家的敘事,而是多邊互動的長期結果。二戰後,美國重建日本,並在冷戰中將臺灣、日本與南韓納入同一條防線,形成今日仍具影響力的「同盟格局」。美國在歷史上是東亞秩序的塑造者,今日則成為臺海安全最重要的守護者。

日本的角色尤為矛盾。它既是臺灣的殖民者,帶來現代化與壓迫的雙重記憶;同時,它又是戰後最親近的經濟與文化夥伴。當前,日本已不再隱晦,而是明確將臺海穩定納入自身國家戰略,這不僅是現實選擇,也是歷史積累的必然。

中國則始終是東亞大河中揮之不去的力量。從宗主的文化優勢到戰爭的對手,再到今日以軍事威脅與經濟滲透挑戰臺海現狀,它的角色既熟悉又陌生。

而臺灣,看似被夾在巨人之間,歷史上常被當作附屬或棋子,但這本書提醒我們,臺灣其實從來就是東亞權力流動的關鍵節點。正因如此,今日的臺海風雲並非孤立事件,而是數百年歷史再次翻湧的浪潮。

《穿越歷史的大河》不是一部冷峻的史學著作,更像是一場帶領我們穿梭時空的旅程。它告訴我們,歷史不是簡單的正邪二元,也不是靜止的記憶,而是動態的、充滿張力的對話。當我們今日談論「臺海危機」、「印太戰略」或「中美競爭」,其實正是這條歷史大河的最新一段篇章。

邀請你來看這本書,不只是為了更理解日本,而是為了更理解我們自己。臺灣要在未來的國際秩序中找到定位,就必須先理解自己在歷史中的位置。歷史的大河提醒我們:唯有認識過去,我們才能在巨浪之中,掌握自己的航道。

試閱

三都

江戶、大阪與京都

如果活在德川時代,身為「江戶人」會是件光榮的事吧。

一六○○年,德川家康在關原之戰中擊敗了對手,從此大權在握。三年之後,他選擇江戶做為執政的地點,在此地建立了幕府。儘管天皇還居住在京都,但所有重要的政策由幕府決定,江戶也成為實質上的政治首都。住在江戶,等於就是首善之都的居民。

不過,根據德川時代的說法,只有雙親都是出身江戶之人,才有資格稱得上是「江戶之子」。如果父母是從外地來的,就只能被稱之為「田舍子」;假如雙親只有一方是江戶人,則被稱之為「斑」。而真正的江戶之子,實際上只佔了人口的十分之一,反而是田舍子的人數高達了六成。但或許正因為人數稀少,江戶之子的身分才更加顯得稀罕。

江戶就是今天的東京。一八六八年日本經歷明治維新,天皇從京都遷居到此地,江戶才改名為東京。但早在德川時代,江戶就已經是日本的第一大都市,德川時代也因此經常被稱為江戶時代。

德川幕府上臺之後,日本經歷了一段天下太平的日子,沒有戰亂騷擾,經濟蓬勃發展,人口也隨之增加。到了十八世紀,江戶人口數估計已經超過了一百萬,和同一時間的北京不相上下,名列世界上數一數二的巨大都市。同一時間的倫敦,人口大約只有六十萬,而巴黎只有五十萬。

當然,那個時代並沒有人口普查的機制,這些數字都是歷史學者推算出來的,並不見得精準,學者間也存在不同意見。但是江戶人口眾多這件事,倒是無庸置疑。因為人口爆炸,德川時代的江戶人已經感受到生活空間的狹小──跟今天東京人的煩惱一樣。

不過,德川家康上臺時,江戶不過是關東地區的一個小漁村。從十七世紀開始,它才開始成長、擴張,逐漸變成了德川時代的政治、經濟與文化的中心。

當時的日本,除了德川幕府能直接控制的勢力範圍之外,各地由兩百多個地方領主分別統治著。這些領主被稱之為「大名」,他們的領土則稱之為「藩」。大名擁有自己的軍事勢力,和德川幕府之間形成了微妙的關係。有些大名與幕府的關係良好,甚至就是德川家族的親屬,但是,並非所有大名都是如此。

如果大名的勢力太大,又對幕府缺乏忠誠,很可能會對中央政權形成威脅。雖然如此,江戶幕府並沒有因此打算要消滅這些大名。他們採取了另外一套方式穩固政權,也就是所謂的「參勤交代」。

按照這項制度,大名每隔一年必須到江戶定居。身為地方領袖的大名,當然不可能獨自行動,而是攜家帶眷,連同家中的武士和僕人,一同帶到江戶。有時同行的人數高達幾百人,甚至上千人,光是旅費就花去不少錢。

這還沒算在江戶安頓所需要的開銷。大名終究是國內的一方之霸,他們在江戶的居所也不能夠寒酸。勢力比較小的大名,居住的地方都至少有兩千坪,至於勢力大的大名,宅院的面積更超過十萬坪,其中所需要的花費可想而知。也因此,參勤交代為大名帶來沉重的經濟負擔。

但從幕府的角度看來,參勤交代讓他們得以就近監督大名,讓這些盤據一方的地方領袖不敢搗亂,同時還可以塑造自己高高在上的形象,一舉數得。

除了鞏固德川的政權外,參勤交代也有一些意外的結果。比如,各地的文化隨著大名的隊伍流入江戶,促進了日本國內的文化交流。此外,因為跟著大名來到江戶的,大多是擔任武士的男性,結果讓江戶裡頭的男性人口遠遠高於女性。

現代日本有所謂「單身赴任」的說法,也就是男性上班族因為工作所需,必須離開家庭,一個人到外地工作。德川時代來到江戶的武士們,跟這種情況有幾分類似,因而被一些人喻為單身赴任的前身。

江戶除了做為政治權力的核心所在,在交通與商業發展上也扮演著重要角色。

德川家康上臺之後,幕府修築了五條重要交通要道,起點都是江戶,因而形成了一個以它為中心、向外發散的交通網絡。

五條要道中,有兩條通往天皇所在的京都,分別是東海道與中山道。前者從江戶出發後往南走,沿著海岸線往西;後者從江戶出發後往北走,途中則經過內陸的山區,最後抵達京都。至於另外三條,則以路線的終點命名,分別稱為甲州街道、奧州街道和日光街道。

整頓後的交通幹道,不僅可以讓大名前往江戶,讓商人運送貨物,還可以讓小老百姓到各地旅行。在這五條幹道中,東海道因為沿途風光明媚,所以格外出名,成為旅行的代名詞,也刺激出不少藝術創作。

德川時代就有位作家十返舎一九寫了名為《東海道中膝栗毛》的作品,描寫在東海道上旅行的故事,內容趣味滑稽,大受讀者歡迎,結果一連出了好幾個續集,許多模仿之作也紛紛出爐。「栗毛」指的是馬,而「膝栗毛」則是用膝蓋代替馬匹,「東海道中膝栗毛」,也就是用雙腳徒步旅行東海道。

徒步旅行畢竟辛苦,幸好,當時在東海道已經設置有休息站,總共五十三個,被稱之為「東海道五十三次」,可以讓旅行者暫時歇息。

但德川時代的旅行者不能說走就走,而是必須先向地方領主申請許可,告知遠行的原因,得到同意後才能出發。當時最流行的理由,是要到各地的寺院參拜,最受歡迎的路線,則是巡迴四國地區的八十八間寺院──一直到今天都還是著名的觀光旅程。因為信徒人數眾多,市面上甚至出現了專門的導覽手冊。在這種風氣下,與旅遊相關的行業,也跟著發達了起來。

除了陸路之外,水路在德川時代也很重要。儘管幕府禁止一般船隻出海,但沿著海岸線,商船已經可以航行到國內各地,十分便利,幕府上臺之後也特別針對水運加以整頓。

有了完備的交通建設,商品流通就更加容易。當時的日本,已經有了名產或特產的概念,每個地方按照自然環境或文化傳統,生產不同的商品。比如位於關西的龍野,以釀醬油出名;姬路的棉布在市場上名氣特別響亮;至於說到日常生活必用的鹽,則大多出自瀨戶內海一帶。這眾多名產當中,有許多到今天還是地方的代表性商品。

至於人口眾多的江戶,吸納了來自各地的商品,就成為全國最大的消費市場。

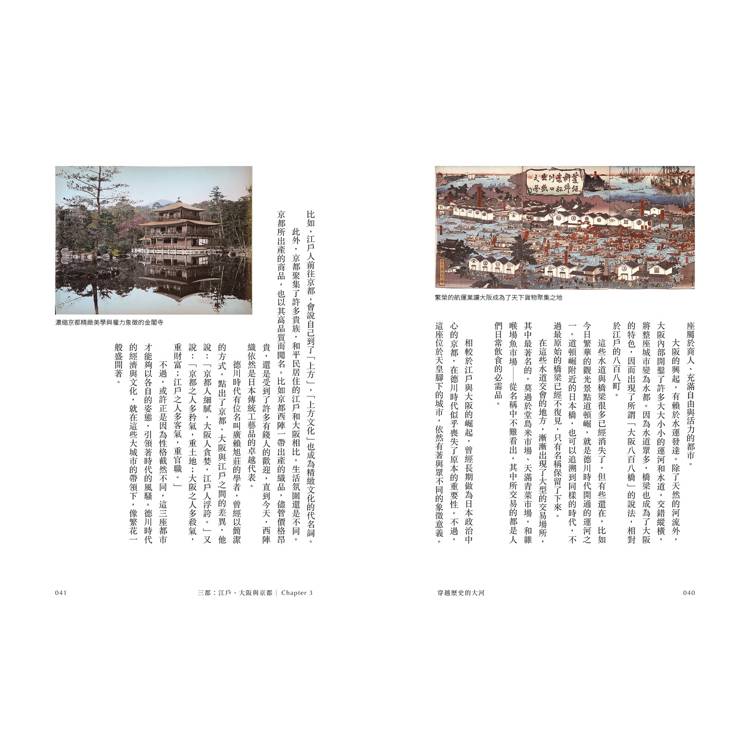

在江戶日益興盛的同時,日本有另外一座都市也正在崛起,那就是位於關西的大阪。大阪的人口比不上江戶,但也聚集了數十萬人,遠遠超過德川時代的其他都市,就算放在世界平臺上比較,也稱得上是座大城市。

不過,大阪與江戶的「性格」很不一樣。

大阪原本是豐臣秀吉的根據地,他在這裡興建了一座富麗雄偉的城堡,有學者推算,如果按照今天物價,這座城堡造價將高達七百八十五億日圓。十六世紀的大阪,一開始就是圍繞著這座昂貴的城堡發展起來。只是,後來德川家康打敗了豐臣秀吉,城堡不幸在戰火中燒毀。之後,政治中心轉移到江戶,大阪更失去了原本的地位。

但危機也是轉機,遠離權力中心的大阪,在這之後改頭換面,以另一種姿態重新登上歷史舞臺。因為交通便利,大阪成為了全國的物流中心、最大的商品轉運站,各種生活必需品都會在此地匯聚、合流,再運送到其他地方。少了政治的紛擾,大阪變成了一座屬於商人、充滿自由與活力的都市。

大阪的興起,有賴於水運發達。除了天然的河流外,大阪內部開鑿了許多大大小小的運河和水道,交錯縱橫,將整座城市變為水都。因為水道眾多,橋梁也成為了大阪的特色,因而出現了所謂「大阪八百八橋」的說法,相對於江戶的八百八町。

這些水道與橋梁很多已經消失了,但有些還在,比如今日繁華的觀光景點道頓崛,就是德川時代開通的運河之一。道頓崛附近的日本橋,也可以追溯到同樣的時代,不過最原始的橋梁已經不復見,只有名稱保留了下來。

在這些水道交會的地方,漸漸出現了大型的交易場所,其中最著名的,莫過於堂島米市場、天滿青菜市場,和雜喉場魚市場──從名稱中不難看出,其中所交易的都是人們日常飲食的必需品。

相較於江戶與大阪的崛起,曾經長期做為日本政治中心的京都,在德川時代似乎喪失了原本的重要性。不過,這座位於天皇腳下的城市,依然有著與眾不同的象徵意義。比如,江戶人前往京都,會說自己到了「上方」,「上方文化」也成為精緻文化的代名詞。

此外,京都聚集了許多貴族,和平民居住的江戶和大阪相比,生活氛圍還是不同。京都所出產的商品,也以其高品質而聞名。比如京都西陣一帶出產的織品,儘管價格昂貴,還是受到了許多有錢人的歡迎,直到今天,西陣織依然是日本傳統工藝品的卓越代表。

德川時代有位名叫廣賴旭莊的學者,曾經以簡潔的方式,點出了京都、大阪與江戶之間的差異,他說:「京都人細膩,大阪人貪婪,江戶人浮誇。」又說:「京都之人多矜氣,重土地;大阪之人多殺氣,重財富;江戶之人多客氣,重官職。」

不過,或許正是因為性格截然不同,這三座都市才能夠以各自的姿態,引領著時代的風騷。德川時代的經濟與文化,就在這些大城市的帶領下,像繁花一般盛開著。

江戶、大阪與京都

如果活在德川時代,身為「江戶人」會是件光榮的事吧。

一六○○年,德川家康在關原之戰中擊敗了對手,從此大權在握。三年之後,他選擇江戶做為執政的地點,在此地建立了幕府。儘管天皇還居住在京都,但所有重要的政策由幕府決定,江戶也成為實質上的政治首都。住在江戶,等於就是首善之都的居民。

不過,根據德川時代的說法,只有雙親都是出身江戶之人,才有資格稱得上是「江戶之子」。如果父母是從外地來的,就只能被稱之為「田舍子」;假如雙親只有一方是江戶人,則被稱之為「斑」。而真正的江戶之子,實際上只佔了人口的十分之一,反而是田舍子的人數高達了六成。但或許正因為人數稀少,江戶之子的身分才更加顯得稀罕。

江戶就是今天的東京。一八六八年日本經歷明治維新,天皇從京都遷居到此地,江戶才改名為東京。但早在德川時代,江戶就已經是日本的第一大都市,德川時代也因此經常被稱為江戶時代。

德川幕府上臺之後,日本經歷了一段天下太平的日子,沒有戰亂騷擾,經濟蓬勃發展,人口也隨之增加。到了十八世紀,江戶人口數估計已經超過了一百萬,和同一時間的北京不相上下,名列世界上數一數二的巨大都市。同一時間的倫敦,人口大約只有六十萬,而巴黎只有五十萬。

當然,那個時代並沒有人口普查的機制,這些數字都是歷史學者推算出來的,並不見得精準,學者間也存在不同意見。但是江戶人口眾多這件事,倒是無庸置疑。因為人口爆炸,德川時代的江戶人已經感受到生活空間的狹小──跟今天東京人的煩惱一樣。

不過,德川家康上臺時,江戶不過是關東地區的一個小漁村。從十七世紀開始,它才開始成長、擴張,逐漸變成了德川時代的政治、經濟與文化的中心。

當時的日本,除了德川幕府能直接控制的勢力範圍之外,各地由兩百多個地方領主分別統治著。這些領主被稱之為「大名」,他們的領土則稱之為「藩」。大名擁有自己的軍事勢力,和德川幕府之間形成了微妙的關係。有些大名與幕府的關係良好,甚至就是德川家族的親屬,但是,並非所有大名都是如此。

如果大名的勢力太大,又對幕府缺乏忠誠,很可能會對中央政權形成威脅。雖然如此,江戶幕府並沒有因此打算要消滅這些大名。他們採取了另外一套方式穩固政權,也就是所謂的「參勤交代」。

按照這項制度,大名每隔一年必須到江戶定居。身為地方領袖的大名,當然不可能獨自行動,而是攜家帶眷,連同家中的武士和僕人,一同帶到江戶。有時同行的人數高達幾百人,甚至上千人,光是旅費就花去不少錢。

這還沒算在江戶安頓所需要的開銷。大名終究是國內的一方之霸,他們在江戶的居所也不能夠寒酸。勢力比較小的大名,居住的地方都至少有兩千坪,至於勢力大的大名,宅院的面積更超過十萬坪,其中所需要的花費可想而知。也因此,參勤交代為大名帶來沉重的經濟負擔。

但從幕府的角度看來,參勤交代讓他們得以就近監督大名,讓這些盤據一方的地方領袖不敢搗亂,同時還可以塑造自己高高在上的形象,一舉數得。

除了鞏固德川的政權外,參勤交代也有一些意外的結果。比如,各地的文化隨著大名的隊伍流入江戶,促進了日本國內的文化交流。此外,因為跟著大名來到江戶的,大多是擔任武士的男性,結果讓江戶裡頭的男性人口遠遠高於女性。

現代日本有所謂「單身赴任」的說法,也就是男性上班族因為工作所需,必須離開家庭,一個人到外地工作。德川時代來到江戶的武士們,跟這種情況有幾分類似,因而被一些人喻為單身赴任的前身。

江戶除了做為政治權力的核心所在,在交通與商業發展上也扮演著重要角色。

德川家康上臺之後,幕府修築了五條重要交通要道,起點都是江戶,因而形成了一個以它為中心、向外發散的交通網絡。

五條要道中,有兩條通往天皇所在的京都,分別是東海道與中山道。前者從江戶出發後往南走,沿著海岸線往西;後者從江戶出發後往北走,途中則經過內陸的山區,最後抵達京都。至於另外三條,則以路線的終點命名,分別稱為甲州街道、奧州街道和日光街道。

整頓後的交通幹道,不僅可以讓大名前往江戶,讓商人運送貨物,還可以讓小老百姓到各地旅行。在這五條幹道中,東海道因為沿途風光明媚,所以格外出名,成為旅行的代名詞,也刺激出不少藝術創作。

德川時代就有位作家十返舎一九寫了名為《東海道中膝栗毛》的作品,描寫在東海道上旅行的故事,內容趣味滑稽,大受讀者歡迎,結果一連出了好幾個續集,許多模仿之作也紛紛出爐。「栗毛」指的是馬,而「膝栗毛」則是用膝蓋代替馬匹,「東海道中膝栗毛」,也就是用雙腳徒步旅行東海道。

徒步旅行畢竟辛苦,幸好,當時在東海道已經設置有休息站,總共五十三個,被稱之為「東海道五十三次」,可以讓旅行者暫時歇息。

但德川時代的旅行者不能說走就走,而是必須先向地方領主申請許可,告知遠行的原因,得到同意後才能出發。當時最流行的理由,是要到各地的寺院參拜,最受歡迎的路線,則是巡迴四國地區的八十八間寺院──一直到今天都還是著名的觀光旅程。因為信徒人數眾多,市面上甚至出現了專門的導覽手冊。在這種風氣下,與旅遊相關的行業,也跟著發達了起來。

除了陸路之外,水路在德川時代也很重要。儘管幕府禁止一般船隻出海,但沿著海岸線,商船已經可以航行到國內各地,十分便利,幕府上臺之後也特別針對水運加以整頓。

有了完備的交通建設,商品流通就更加容易。當時的日本,已經有了名產或特產的概念,每個地方按照自然環境或文化傳統,生產不同的商品。比如位於關西的龍野,以釀醬油出名;姬路的棉布在市場上名氣特別響亮;至於說到日常生活必用的鹽,則大多出自瀨戶內海一帶。這眾多名產當中,有許多到今天還是地方的代表性商品。

至於人口眾多的江戶,吸納了來自各地的商品,就成為全國最大的消費市場。

在江戶日益興盛的同時,日本有另外一座都市也正在崛起,那就是位於關西的大阪。大阪的人口比不上江戶,但也聚集了數十萬人,遠遠超過德川時代的其他都市,就算放在世界平臺上比較,也稱得上是座大城市。

不過,大阪與江戶的「性格」很不一樣。

大阪原本是豐臣秀吉的根據地,他在這裡興建了一座富麗雄偉的城堡,有學者推算,如果按照今天物價,這座城堡造價將高達七百八十五億日圓。十六世紀的大阪,一開始就是圍繞著這座昂貴的城堡發展起來。只是,後來德川家康打敗了豐臣秀吉,城堡不幸在戰火中燒毀。之後,政治中心轉移到江戶,大阪更失去了原本的地位。

但危機也是轉機,遠離權力中心的大阪,在這之後改頭換面,以另一種姿態重新登上歷史舞臺。因為交通便利,大阪成為了全國的物流中心、最大的商品轉運站,各種生活必需品都會在此地匯聚、合流,再運送到其他地方。少了政治的紛擾,大阪變成了一座屬於商人、充滿自由與活力的都市。

大阪的興起,有賴於水運發達。除了天然的河流外,大阪內部開鑿了許多大大小小的運河和水道,交錯縱橫,將整座城市變為水都。因為水道眾多,橋梁也成為了大阪的特色,因而出現了所謂「大阪八百八橋」的說法,相對於江戶的八百八町。

這些水道與橋梁很多已經消失了,但有些還在,比如今日繁華的觀光景點道頓崛,就是德川時代開通的運河之一。道頓崛附近的日本橋,也可以追溯到同樣的時代,不過最原始的橋梁已經不復見,只有名稱保留了下來。

在這些水道交會的地方,漸漸出現了大型的交易場所,其中最著名的,莫過於堂島米市場、天滿青菜市場,和雜喉場魚市場──從名稱中不難看出,其中所交易的都是人們日常飲食的必需品。

相較於江戶與大阪的崛起,曾經長期做為日本政治中心的京都,在德川時代似乎喪失了原本的重要性。不過,這座位於天皇腳下的城市,依然有著與眾不同的象徵意義。比如,江戶人前往京都,會說自己到了「上方」,「上方文化」也成為精緻文化的代名詞。

此外,京都聚集了許多貴族,和平民居住的江戶和大阪相比,生活氛圍還是不同。京都所出產的商品,也以其高品質而聞名。比如京都西陣一帶出產的織品,儘管價格昂貴,還是受到了許多有錢人的歡迎,直到今天,西陣織依然是日本傳統工藝品的卓越代表。

德川時代有位名叫廣賴旭莊的學者,曾經以簡潔的方式,點出了京都、大阪與江戶之間的差異,他說:「京都人細膩,大阪人貪婪,江戶人浮誇。」又說:「京都之人多矜氣,重土地;大阪之人多殺氣,重財富;江戶之人多客氣,重官職。」

不過,或許正是因為性格截然不同,這三座都市才能夠以各自的姿態,引領著時代的風騷。德川時代的經濟與文化,就在這些大城市的帶領下,像繁花一般盛開著。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價