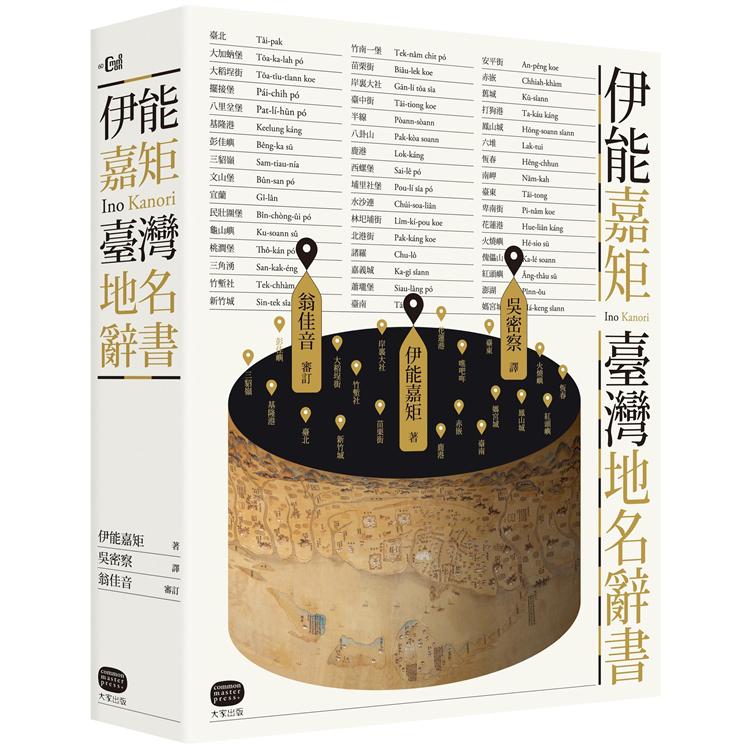

伊能嘉矩.臺灣地名辭書

首部以「地名」為主題的「辭典式」臺灣史書活動訊息

內容簡介

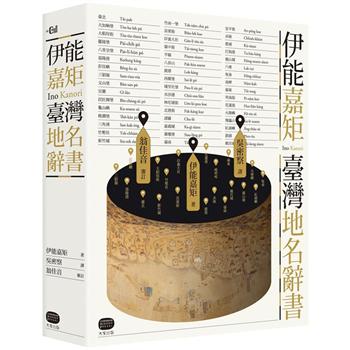

首部以「地名」為主題的「辭典式」臺灣史書

也是一部「空間」向度的臺灣開發史

回到日本遠野的伊能嘉矩,於1908年5月獲東京帝國大學人類學坪井正五郎教授推薦,負責撰寫吉田東伍博士主持的《大日本地名辭書・續篇》臺灣篇。他以其歷年蒐集的龐大史料及累積的豐富知識為基礎,於1909年2月編寫完成此部以地名為主題的臺灣史書。本書為首度中譯出版,書名為求簡潔,即直接定名為《伊能嘉矩・臺灣地名辭書》。

本書蒐羅近600個臺灣地名辭條,在每一地名辭條條目下,匯集該地相關的史料,重建該地的歷史沿革,每一辭條即為臺灣各地的發展簡史;若將全書合而觀之,也就是一部臺灣史,特別是一部以「空間」為向度的臺灣開發史。

伊能嘉矩在寫作本書時,不僅大量引用清代臺灣地方志與清帝國治臺官員的文集、筆記,以及日本治臺初期總督府與專家的調查書,更高度重視田野調查中所獲得的資訊。相較於漢字書寫的建制性之地名,經常因字義之牽引而發生意義上的「質變」;以音聲存在的生活者之地名,雖也有可能變化,但仍可能保留著原有的痕跡。因而,伊能在本書採集保存的地名「音聲」,正是我們重新考察臺灣地名的重要線索。

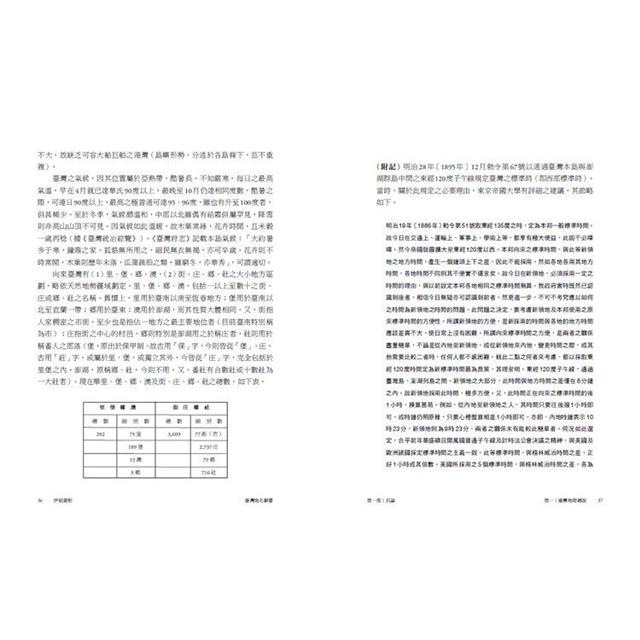

這部「辭典式」的臺灣史書分為「汎論」與「各論」兩大部分。汎論綜述「臺灣地理總說」、「臺灣地名考」、「臺灣政治沿革總說」、「臺灣住民總說」、「土地慣行一斑」。各論則分述「臺北」、「宜蘭」、「桃園」……,以及「恆春」、「澎湖群島」各地之地理與風土。書末並附有「地名索引」,便利查考。

本書並收錄譯者與審訂者撰寫之兩篇導讀,幫助讀者理解本書之學術價值以及在今日的意義。

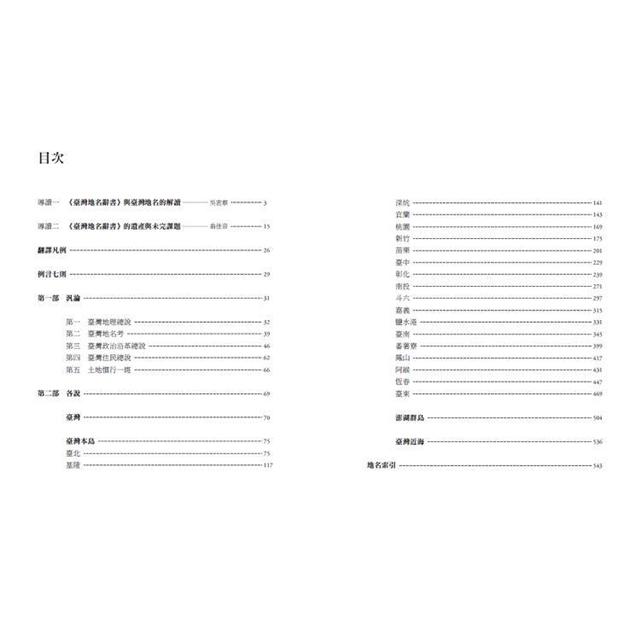

目錄

【導讀一】吳密察,〈《臺灣地名辭書》與臺灣地名的解讀〉

【導讀二】翁佳音,〈《臺灣地名辭書》的遺產與未完課題〉

翻譯凡例

例言七則

【第一部汎論】

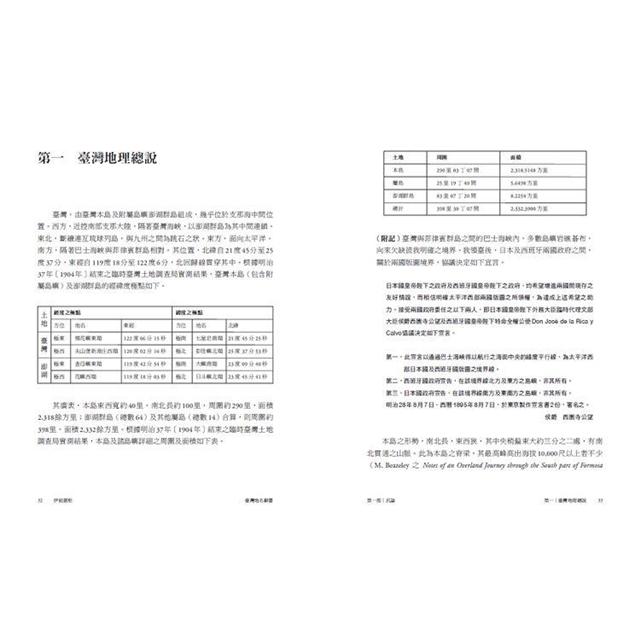

第一 臺灣地理總說

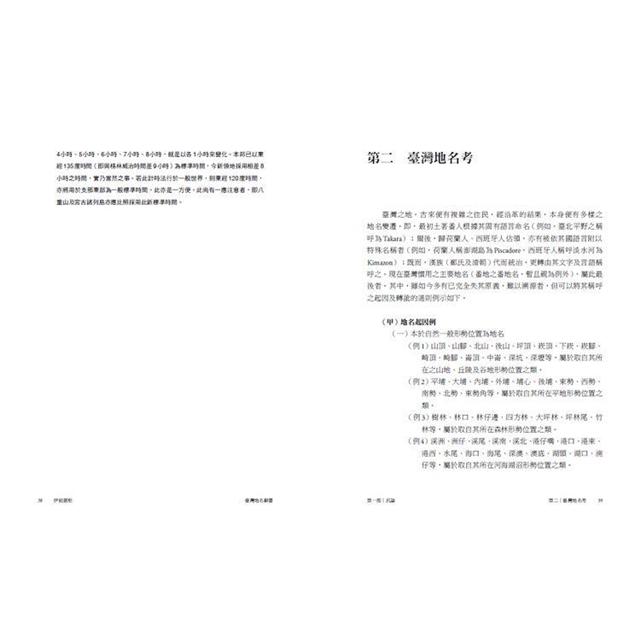

第二 臺灣地名考

第三 臺灣政治沿革總說

第四 臺灣住民總說

第五 土地慣行一斑

【第二部各說】

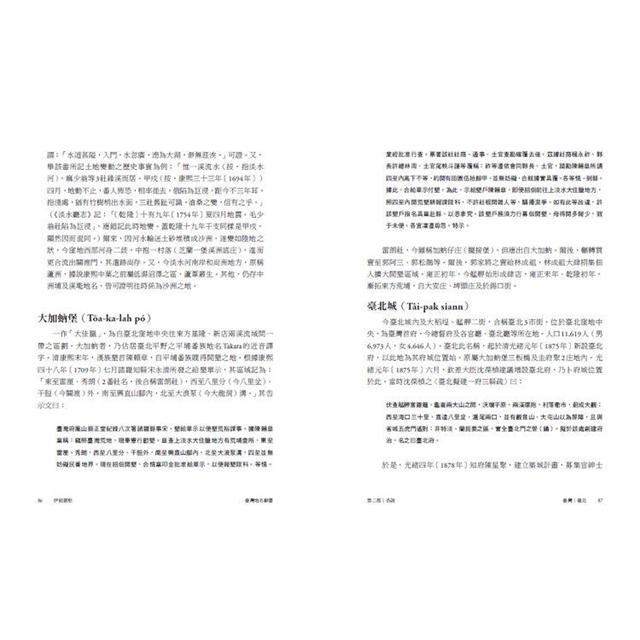

臺灣

臺北

基隆

深坑

宜蘭

桃園

新竹

苗栗

臺中

彰化

南投

斗六

嘉義

鹽水港

臺南

番薯寮

鳳山

阿猴

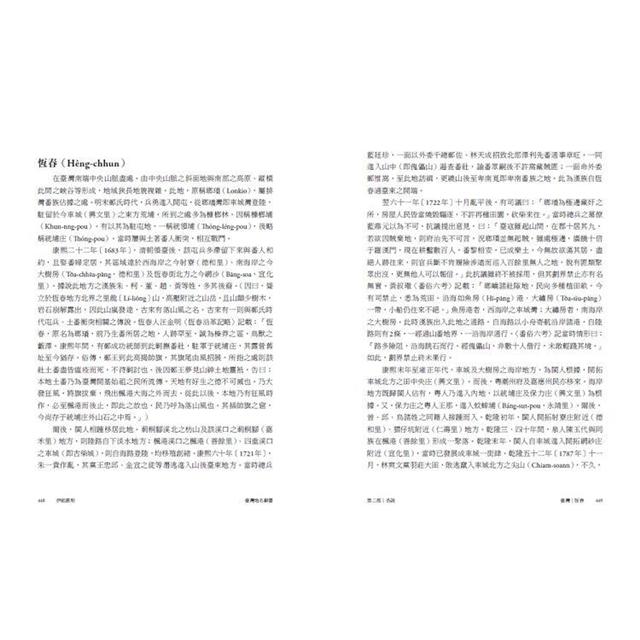

恆春

臺東

澎湖群島

臺灣近海

【地名索引】

序/導讀

【導讀一】

吳密察,〈《臺灣地名辭書》與臺灣地名的解讀〉摘錄

三、以音聲存在的地名留下之歷史痕跡

伊能嘉矩《臺灣地名辭書》雖然大幅引用清代的臺灣地方志與清帝國治臺官員的文集、筆記,但卻也相當重視田野採集所得的資訊。一般來說,地方志、官員之文集、筆記所表記的地名多取其「意」,但伊能嘉矩從田野裡所採集的地名則多取其「音」。到底地名的解讀應取其「意」或取其「音」,其實牽涉到很複雜的問題。今試稍作說明。

關於地名的性質及其一般的命名起源,已經有不少著作做過解說。例如,吉田東伍在上述《大日本地名辭書》的「汎論」、伊能嘉矩在此《臺灣地名辭書》「汎論.臺灣地名考」,甚至稍晚成書的安倍明義《臺灣地名研究》(注1),即使戰後流通比較廣的洪敏麟《臺灣地名沿革》(注2)都已經有概括性的說明,不再贅述。在此僅就建制性的地名、生活者的地名;地名是否文字化的問題做一些說明。

一般來說,地名可分成建制性的正式地名和生活者的自然地名;也可以分成文字化了的地名與未文字化的地名。

建制性的地名,最常見的就是官府的行政業務中使用的地名。這種地名都用文字書寫表現,標準化程度也最高。例如,雖然「臺」與「台」只是同一個字的繁、簡體寫法,但就清帝國的行政而言,「福建省臺灣府」的「臺」與「浙江省台州府」的「台」,卻是不能互換的。一般來說,設官治理之後的地名就已經成為具有標準意義的建制性地名了。這種地名具有相當的穩定性,也會有標準化的需要,不能也不會率爾更動。

相對於官府的建制性地名,一般生活者自然使用的地名卻未必是、也不見得必須是文字化了的,因此也就不見得是穩定的地名。例如,在被納入清帝國版圖而正式稱為「臺灣」之外,我們這個島「臺灣」其實應該是以其「音」表現的,甚至,可以說,這個以「音」表現的地名在近代之前的民間毋寧是更廣泛通行的(只要考慮當時社會的識字率,便自然可以理解了)。這個音為「Taiouan」的地名,除了目前大家熟悉的以拼音字母寫成Taiwan 之外,也曾經被寫成Tayouan、Teijouan 等等;另外,也有人以漢字拼寫其音而寫成「東番」(Tang-huan)、「大灣」(Tāi-oan)、「臺員」(Tâi-oân)、「臺灣」(Tâi-oan)、甚至「大冤」(Tāi-oan)、「埋冤」(Tâi-oan)等等。

因為漢字除了「音」之外,還具有從「形」、「義」加以解讀的可能性,因而容易讓人「望文生義」。「東番」、「大灣」、「大冤」、「大宛」、「埋冤」這些用漢字寫成的名稱,也因而都曾被好事者各自做了相當不同的引申,甚至多有過度解讀者。

然而,以「音」表現的地名,也有被轉訛的可能性。最近我經常需要到嘉義地區去,因此特別注意到嘉義水上鄉的一個村落「十一指厝」,以下就以這個地名來說明,以「音」存在的地名如何被不斷地變動,以及建制性的地名如何暴力地介入、改變生活者的地名。

根據耆老的說法,該村落之名稱來自該村落原有十一口井,因此居民自稱為「十一井厝」(Chap-it-chénn-chhuh),但日本時代卻被日本政府書寫成發音類似的「十一指厝」(Chap-it-chí-chhuh),後來又被稱為發音類似的「查某厝」(Cha-bóu-chu)。雖然從漢字的字義來理解,「十一井厝」、「十一指厝」、「查某厝」這三個地名很難被認為所指涉的是相同村落;但若從發音來理解,則這三個地名即使一時無法聯想它們是指相同的村落,不過只要一經說明,便不難理解。也就是說,漢字書寫的地名,經常被其字義所牽引,而發生意義上的「質變」;以音聲存在的生活者之地名,雖也有可能變化,但可能仍保存著原有的痕跡。不過,戰後政府給了這個自然村「十一井厝」(「十一指厝」、「查某厝」)一個行政村(建制性)的名字「龍德村」,這就差異很大了!

就像上述「臺灣」、「十一井厝」的例子,生活者的地名既然一般是以音聲為表達,當它被文字化時,結果就會可能出現各種寫法。這種同音異字的情況,對於以文字為思考的人來說,或許會有理解上的障礙(如果又是外地人,可能就更甚了)。例如,1949年以後來自浙江的中央研究院院士、臺大歷史系方豪教授,就為了歷史文獻中的「江頭」、「干脰」、「干荳」、「肩荳」、「墘竇」、「甘答兒」、「關渡門」、「甘答門」、「干豆門」到底是何處的地名,而大費周章地特別寫了一篇考證文章,來證明即使這些地名漢字如此地不同,但它們所指的都是現在的淡水地方之「關渡」。其實,對於可以使用臺灣話的人來說,只要將上述這些不同漢字所寫的地名用聲音念出來,就不難知道它們指的應該是同一個地方。

臺灣的地名類似「關渡」這樣的例子不少。例如,現在屏東的「滿州」,清代就曾經被寫成「文蟀」(Bûn-sut)、「蚊蟀」(Báng-sut)、「文率」(Bûn-sut)等漢字,到了日本時代則改成日語大概同音的「滿州」(Manshiu)。這種用日本的漢字(或許也正是日本內地之地名)的音來標記臺灣地名,而達到保留音聲卻改變了地名之文字表現的例子,最有名的可能是用「萬華」(Manka)取代「艋舺」(Báng-kah)、用「高雄」(Takao) 取代「打狗」(Tá-káo)了。以「名間」(日語發音Nama)取代臺灣原來之「Làm-á」(湳仔,沼澤溼地之意),也是這樣的事例。另外,花蓮的「立霧(日語發音Tachikiri)」,或許很少人注意到它原來是清代的「得其黎」、「擢基利」、荷蘭時代的「Takijlis」吧。

文字化了的地名,雖然相對地穩定,卻也可能依著文字特有的邏輯而被錯誤解讀詮釋,或朝向另外的方向轉變。例如,臺灣很多地名原來有「bâ」之音,這樣的音最初可能被記為漢字的「猫」(一說就是果子貍), 但卻因有人以為這個「猫」是「貓」之簡體字,而改「猫」為「貓」,於是漢字的地名表記也就改變了。時間一久,地名之音也從「bâ」轉為「niau」了。嘉義「打猫」(荷蘭文獻作「Davoha」)應近其地名當初之音,有些清代漢文文獻作「打猫」(Tá-bâ)也未大謬,但卻也有一些寫成「打貓」(Tá-niau)了。這個「打貓」(Tá-niau),在日本政府將它改寫成「民雄」(Tami-o),大致還是保留了音聲。不過現在因為直接用「國語」來說「民雄」,於是就變成Min-shiong 了。

四、再談外部者命名地名的暴力問題

地名除了有上述的特性之外,還必須注意它所表示的是絕對性的指涉或者是相對性的指涉。在日常生活中,以下的例子應該並不陌生。例如,如果在臺北有人問我是哪裡人,我的回答可能是「臺南人」;如果在臺南有人問我是哪裡人,我的回答可能是「北門人」;如果在北門有人問我是哪裡人,我的回答就會是更小的地名了。也就是說,這種問題的答案取決於問答者相互之間的立場,這種立場取決於敘述脈絡。另一種案例,則可以說是取決於選取的參照項之不同。例如,A村落的東方一帶,可能被A村落的人稱為「東勢角」,但東方B村落的人可能稱之為「西邊園」。像「東勢角」、「西邊園」這種地名的「東」、「西」,當然是基於一個具體的參照點而來的。因為彼此所選取的參照不同,即使是相同的地點,也就因而有不同的稱呼(地名)了。一如有人打趣地說:「(雲林)北港在南,(臺北)南港在北。」「南港」、「北港」這兩個地名,並不是共用一個參照點,因此,自然不能直接比較了。

最後,還是要再回來談外部者的暴力問題。舉世皆然地,移殖者自然地會將原鄉的地名帶到移殖地。16 世紀以後從中國東南的福建、廣東地區移殖臺灣的人,當然也將移出地的福建、廣東地名帶來臺灣。這種地名在臺灣俯拾皆是。例如,東石、潮州、同安寮、晉江厝等等。不過,也有一些地名明顯是來自意識型態的刻意安排和改簒、解讀。例如,1949年以後國民黨政府就以中國各地的地名來命名臺北市的街路,幾乎在臺北市的市區空間範圍內「重建」了一個「秋海棠中國」;在原住民地區設置行政區時,則分別命名為「仁愛」、「信義」、「和平」等。至於對於地名的意識型態解讀,則可以舉san-na-sai、síam-sai 這兩個地名為例。不少臺灣東北部的平埔人自謂祖先來自san-na-sai,而síam-sai 則是雲林縣的一個村落名稱,可是在強調「兩岸之間血濃於水」的意識型態操作之下,san-na-sai 就被非常刻意地解讀為中國的「山西」,síam-sai 則被解讀為「陝西」,於是「大家都來自中原地區」了!

(注1)安倍明義,《臺灣地名研究》(臺北:蕃語研究會,1938年)。

(注2)洪敏麟,《臺灣地名沿革》(臺中:臺灣省新聞處,1979年)。

【導讀二】

翁佳音,〈《臺灣地名辭書》的遺產與未完課題〉摘錄

二、地名基礎研究的「歷史學」遺產

現在出版這本書中譯,除了上面提到地名標音的重要性外,還有另一個意義,那就是再喚醒地名研究中,歷史學不可缺席。

20世紀戰後的臺灣地名學研究或編輯,通常受古亭書屋影印流傳的日本時代安倍明義《臺灣地名研究》(1938年)之影響;中文著作,則有1960年代以來陳正祥《臺灣地名辭典》等書,以及當時省文獻會印行洪敏麟部分的《臺灣舊地名之沿革》,師大地理學系出版陳國章《臺灣地名辭典》、《臺灣地名學文集》等論著。值得注目的是,國史館臺灣文獻館從1995年(當時名稱為省文獻會)起,有意重修與繼續完成《臺灣舊地名之沿革》未竟之業,委託國立臺灣師範大學地理系施添福教授編纂大部頭的《臺灣地名辭書》,也已將近完工階段。

戰後地名研究或辭書編纂,幾乎是由地理學系統進行。這也難怪,近代學術史上,地名學(Toponymy)原是地誌學(Regional Geography / Länderkunde)的一支,歷史學或民族學研究者參與,比較不被注意。伊能嘉矩1909 年出版的此書,在學術意義上就是顯露另一支「史地」之「史」的傳統。

伊能這本地名著作,如所周知,是吉田東伍《大日本地名辭書》的續編。吉田氏素來被稱譽為日本地名學研究巨擘,他未受正規教育,一人獨居獨力費時約13年,終於在1907年出版11 鉅冊的日本地名辭書。吉田立志編寫地名辭書,是受日本「邑志」傳統鄉土史料的影響,亦即與東亞傳統的方志有一脈相承之處。(注1)作為續編的臺灣辭書,除了反映現代性以外,自然也要符合這樣的傳統方志色彩。

日本地名紀錄傳統,如太閣檢地中的地名、《和名抄》中的地名,原本就有假名訓讀之注音或形義解釋傳統。臺灣方志中雖然無法像日本那樣逐詞留意讀音,但仍有類似釋名、釋音之處,如「臺何以號?……灣曷由名?」、「山頂圓,形似熬酒桶;故俗呼為熬酒桶山」,以及「大武郡數處平地涌泉,浸溢數里,土人謂之坔水。坔,土音濫,字典中無此字;亦猶大浪泵之泵,字典音聘,土音蚌。又所生少子名曰屘,土音滿,皆以己意譌撰」等等,在在顯示傳統文人注意到了地名的形成與音聲問題。伊能在本書中也多少有所採擷而進一步闡釋之,因此,說他是承繼傳統、再走上近現代學術的臺灣地名研究之先鋒,不算過譽。

要而言之,伊能此書的中譯出版,在上述意義下,或可曰是重新提醒我們,地名研究仍有長久的「歷史學」或鄉土方志傳統研究之另一面。地名辭書或地名辭典,英文是Gazetteer;而方志,譬如《臺灣府志》等郡邑府縣方志,以前英譯通常作The Taiwan Prefecture Gazetteer,正是這種親密關係的展現。

三、伊能地名辭書遺留的問題

既然伊能地名辭書有上述學術另一面向之意義,值得關心地名研究初學者、甚至是線上的資深研究者回頭再關注。尤其是伊能這本書,不像安倍明義《臺灣地名研究》一書於戰後又得影印製版刊行,並有差強人意的中文譯本流通於世,一般人不易在圖書館內尋得,似乎只有古亭書屋老闆高賢治先生曾在1980年代影印限定冊數販售。如今本書既然有中譯本問世,有興趣從事地名研究者,除了讚賞前行者的權威與貢獻外,還得注意到前面所說的,伊能嘉矩臺灣學識功力深厚無庸置疑,但由於撰寫時間有限,以及前行者無法避免的資料限制等等現實,因而在下述問題上,讀者仍得具備批判心態面對:

(一)拼音問題

地名研究非常強調「聽音辨字」,以及「名從主人」兩大要義。迄今臺灣的地名研究,對聽音辨義所下的功夫,還是有改善與強化的空間。國內地名研究者的論著,一般不太重視標音,多僅以漢字表現地名,因而導致非當地的讀者不知要如何讀漢字,常常逕自從漢字讀出,結果往往與當地地名音聲差異甚大,我們已於前文列舉了本書幾個顯然有疑問的發音(儘管責任不在伊能本人),就是漢字系統地名研究標音上的大問題。

然而狡獪的是,本書的價值就在於全書各地名都附有拼音,儘管使用未經再設計符合臺語實際的日語假名標音系統(我們也因而方便直接將假名羅馬字化),而且似乎是統一使用應屬同安腔來標音,這就遺留給我們日後繼續再檢討當地音聲是否如實記錄,或有轉變的情形。

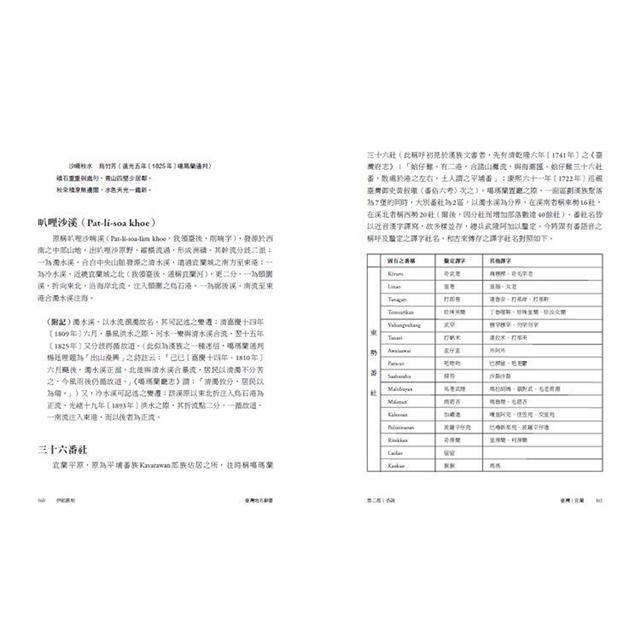

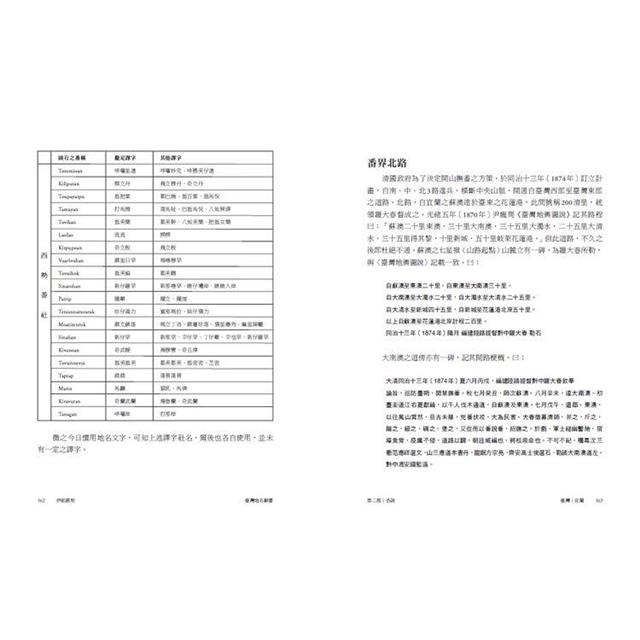

伊能在地名解釋時,多少也發揮文化人類學的觀念,指出了哪些地名是外來者命名(Exonym),哪些是本地人(原住民或早期來臺的閩粵漳潮泉移民)命名(Endonym)。不過,讀者仍得持保留態度,他的講法不全然是確論。他對漢族地名解釋有疑問之處,下一段會舉例。他對原住民方面的論述,如臺北所謂的「凱達格蘭族」,不止日本學者,國內學者依然未見全部首肯。他對中部原住民族稱,還有待日後再檢證。這裡,姑且舉一可用文獻再核證之原住民番社、族群之例。伊能說,彰化之東螺是「平埔番族Poavosa(荷蘭文獻寫作Babosa)部族之Taobari即Tangle(東螺)社所在地」,這不見得全對。荷蘭文獻已記錄「東螺」與雲林的「西螺」是Dobale族群的東西大小社。伊能對該社的拼音與番社名解釋,顯然不符合文獻紀錄。

(二)拘泥於漢字字面

伊能出身漢學世家,他的新式學問學有專精,漢文功力更是深厚。因此,他利用漢籍文獻與闡釋的能力,不遜今日學者。不過,縱使漢學深厚,有時也會因現場知識不足,而產生標點訓讀差錯。他在說明臺中大肚中堡的沙轆番社時,將「土官嚘即目雙瞽(白話:名叫嚘即的頭目,兩眼皆盲)」標點成土官「嚘即目雙瞽」,將五字都視為頭目的名字,因此,把沙轆社頭目名字標音成:「イウチァバクシァンコオIuchia Baksiangkou」,標點錯誤,歷史解釋就不一樣。

其實伊能在標點、訓讀有逸脫文脈之嫌,這也是國內學界難避免的習性,漢語文獻與歷史現場知識之間的辯證,乃是研究上的重大課題。例如,伊能將臺灣各地有「大湖」、「湖內」的地名,解釋成「據說地名是起因此地往時為湖水」;以及在解釋宜蘭「頭城」改為「頭圍」之因,是噶瑪蘭建城後,因避冒用「城」而改用「圍」字;這些解釋也是拘泥於漢字,忘卻再進行歷史現場實證,所犯之誤。像前述之「打猫」,「猫」、「貓」在中國與日本的漢字都是指貓,但臺灣的「猫」卻另外有音,有另外指涉。同樣,「湖」與「城」往往與漢字指涉不見得相同。要之,伊能對漢籍文獻的解釋,確實有不少創見。例如臺灣最南端的「沙馬磯」舊地名,一般人都無法理解地名意思,但他舉當地有「沙尾堀」地名,認為兩者有關係,這是他的創見,提醒我們重查明清時代文獻與回到歷史現場,因而更可確定此地名原來是:「沙尾崎頭(Soa-bé-kîa thâu)」,亦即此地地形是沙坡,是航海顯著的陸地目標。當然,他有時也難免稍拘泥於正統漢字解釋,如上面所舉之例,這是往後要留意與批判的對象。

(三)有新研究可參考

伊能注意新學,而且也大膽利用荷蘭、西班牙文獻補充臺灣地名紀錄與解釋,對當今臺灣地名論述有相當程度之影響力。但有些論點今日已可證明是錯誤的,如上面提到的幾個原住民番社之例,還有目前已經明朗化、分布於彰化、臺中與雲林地區之Favorlang(虎尾壠)族。又如臺南赤嵌一帶的「普羅民遮城(Fort Provintia)」,原本是根據荷蘭聯省的「省(provintie)」而命名,這是原初命名本意,是無疑義的,但伊能引述西方文獻該城名來自「Providentia(天命、天意)」之說,雖然講法不正確,但還是在今天公共資訊中不斷出現。

此外,伊能很喜歡引用荷蘭牧師F. Valentyn《東印度公司誌》中的「福爾摩沙及荷蘭在此之貿易記事」所附地圖。此地圖我與其他研究者已經有新的解釋,可補充伊能當時資料的不足。(注2)總之,在閱讀此書時,不妨也留意1990年代以來研究者重新利用歐文文獻與檔案的新研究結果,互相參照兩方的論述,讀者再自行研判,這才是學問趣味所在。

(節錄)

試閱

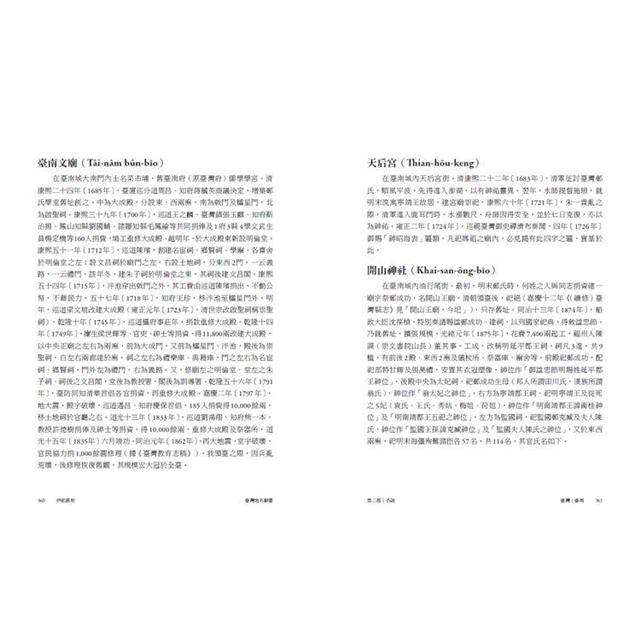

赤嵌城(Chhiah-khàm-sîann)

在安平街。往時,此地方為臺江口外之一島嶼,稱一鯤身。西曆1624 年(明天啟四年),荷蘭人據臺後,於島嶼海岸築一砲台。接著,西曆1630年(明崇禎三年),更於島中丘上築Zeelandia城防備外海。Zeelandia者,取名於Nederland北部州名。漢族古來稱為紅毛城或赤嵌城,一名安平城。紅毛名,因係荷蘭人所築乃稱;赤嵌名,因係位於Chhiah-khàm之地乃稱;安平名,因屬安平鎮所在乃稱。荷蘭人退出臺灣後,鄭氏改稱安平鎮,置其邸第於此處,且分駐侍衛兵。清領後,亦稱安平鎮,置水師副將。清康熙三十六年〔1697 年〕,郁永河《裨海紀遊》記其實查情狀:「就臺灣城居焉。鄭氏所謂臺灣城,即今安平城也,與今郡治隔一海港,東西相望約十里許,雖與鯤身連,實則臺灣外沙,前此紅毛與鄭氏皆身居之者;誠以海口為重,而緩急於舟為便耳。」康熙六十一年〔1722 年〕,巡視臺灣御史黃叔璥《臺海使槎錄》記載:「臺灣府無城,別有城在其西南,曰紅毛城;鄭氏僭竊時宮殿在焉。」又,《臺灣縣志》記載:「康熙元年(明永曆十六年〔1662 年〕),偽鄭就內城改建內府,塞北門;欲闢南門,斧鑿不能入,乃止。」另,該書記載:「春秋時鄭國城門名;偽鄭據紅毛城,因取以名內城之門。」城址年久漸歸傾圯,我領臺後,夷平土地充為官舍之建築用地,殆失舊觀。

根據荷蘭人記錄:「Zeelandia城之外,於本城向下瞰望近處小丘,設Utrecht小石寨,且在本城北方約百米、其他方向約六十米處,沿著海濱築堡壁,連接城之西角及北角,該兩角据巨砲,以增加本城堅固。」漢族之記錄,《臺灣府志》記載:「紅毛城,在安平鎮,亦名安平城,又名赤嵌城。荷蘭于一鯤身頂築小城。又遶其麓而同築之,為外城。垣用糖水,調灰疊磚,監埒于石,凡三層,下一層入地丈餘,而空其中,凡食物及備用者悉貯之,雉堞俱釘以鐵,廣二百七十七丈六尺,高三丈有奇,女陴更寮,星聯內城,樓屋曲折高低,棟樑堅巨,灰飾精緻,瞭亭螺梯,風洞機井,鬼工奇絕,近海短牆,年久傾圯,潮水轍至城下」;《臺灣縣志》記載:「赤嵌城,亦名臺灣城,在安平鎮一鯤身,城基方廣二百七十六丈六尺,高凡三丈有奇,為兩層,各立雉堞,釘以鐵,瞭亭星布,凌空縹緲。上層縮入丈許,設門三。北門額鏤灰字,莫能識,大約記創築歲月者。東畔嵌空數處,為曲洞,為幽宮,城上四隅箕張,現存千斤大砲十五位。複道重樓,傾圯已盡,基址可辨。下層四面加圓凸,南北規井,下入於海,上出於城,以防火攻,現存大砲四位。西城基內一井,半露半隱,水極清冽,可於城上引汲。西北隅繚築外城,抵於海,屋址高低,佶曲迷離,其間政府第宅,舞榭歌亭,化為瓦礫。倚城舊樓一座,榱棟堅巨,機車一軸,可挽重物以登城,大砲凡數位,內城之北基下闢小門,傴僂而入,磴道曲窄,巳崩壞。地下有磚洞,高廣丈餘,長數丈,回轉旁出。」(本文謂北門額鏤灰字莫能識云云,據荷蘭人記錄文字為TE CASTEL ZEELANDIA GEBOWED ANNO 1630,即記載創築歲月。)林謙光《臺灣紀略》記載:「安平鎮城,在一鯤身之上。東抵灣街渡頭,西畔沙坡抵大海,南至二鯤身,北有海門,原紅毛夾板船出入之處,接一鯤身,週圍四、五里。紅毛築城,用大磚,調油灰,共搗而成。城基入地丈餘,深廣亦一二丈,城牆各垛俱用鐵釘釘之,方圓一里,堅固不壞。東畔屋宇市肆,聽民貿易,城內屈曲如樓臺,上下井泉鹹淡不一。別有一井,僅小孔,桶不能入,水從壁上流下。其西南畔一帶,原係沙墩,紅毛載石堅築,水衝不崩」;黃叔璥〈赤嵌筆談〉記載:「安平城,一名磚城,紅毛相其地脈,為龜蛇相會穴,城基入地丈餘,雉堞俱釘以鐵。今郡中居民牆垣,每用鐵以東之,似仍祖其制也。城上置大砲十五位,年久難於演放。」

赤嵌城 孫元衡(康熙四十二年〔1703年〕臺防同知)

石樓盤百級,湧出似孤城。下岸臨滄海,依然禾黍生。

赤嵌城 楊二酉(乾隆四年〔1726年〕巡視臺灣御史)

極目天涯是水涯,荷蘭城上計程賒。潮光沸沸鳴奔馬,帆影星星照落鴉。

日麗九重天子闕,雲飛萬里使臣家。何時慰我桐花節,好向前津一泛槎。

赤嵌城 張湄(乾隆五十六年〔1791年〕巡視臺灣御史)

巍樓遙望屹西東,月戶雲窗結構工。極目晚天環海嶼,倚欄誰憶荷蘭宮。

登紅毛城 林鳳飛(福州人)

海上孤城落日昏,水天無際欲銷魂。雲旋兩腳鯤身島,風送潮頭鹿耳門。

堪笑霸圖歸幻夢,獨留遺跡弔寒暄。紆迴磴路誰過問,止有萋萋碧艸痕。

赤嵌(Chhiah-khàm)

《臺灣縣志》赤嵌樓條下記曰:「閩人謂水涯高處為墈(仄聲),訛作嵌(平聲),而臺地所用磚瓦皆赤色,朝曦夕照,若虹吐、若霞蒸,故與安平城俱稱赤嵌。」;又,范咸(清乾隆十年〔1745 年〕巡視臺灣御史)〈赤瓦歌序〉謂:「臺屋瓦皆赤,下至墻垣階砌,無不紅者;此赤嵌城所由名也。」均將赤嵌稱呼,求諸於荷蘭人所築城樓款式、位置。但此不過是拘泥於「赤嵌」的強解。「赤嵌」乃漢族本於居住本地之平埔番族西拉雅部族Chhìah-khàm社名稱,寫成的近音譯字,早在明代即荷蘭人築城以前即有此地名。郁永河《裨海紀遊》記載:「《明會典》,太監王三保赴西洋水程,有赤嵌汲水一語」(參照臺南大井條),可為一證。荷蘭人亦承襲此稱呼, 將其地名轉音成Saccam、Zacam Scakam。後於赤嵌之地建築城樓,漢族因稱赤嵌樓或赤嵌城。可知以該城款式係赤磚疊築,或位置水涯,實乃附會。

另,當初Chhìah-khàm社之位置,以今臺南城為中心分布於附近。荷蘭人於此地築城後,移住東北方今新化西里新市街附近。漢族以此移轉部落Chhìah-khàm之近音,且因其地瀕臨河港(新港溪往時流過此地附近,今有港仔墘地名),乃以意寓新移番社之文字作「新港」(Shinkan),荷蘭人亦襲用之拼寫成Sinckan、Sinkan、Xincan、Zincan 等。至此,出於同一根源之「赤嵌」及「新港」二名稱,乃全然分離,一為城樓之名如純然漢族稱呼,一為固有番社名之音譯。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

台灣調查時代(1-5冊)【典藏紀念版】

生蕃行腳:森丑之助的台灣探險(台灣調查時代5)(典藏紀念版)

台灣踏查日記(下):伊能嘉矩的台灣田野探勘(台灣調查時代4)(典藏紀念版)

台灣踏查日記(上):伊能嘉矩的台灣田野探勘(台灣調查時代3)(典藏紀念版)

平埔族調查旅行:伊能嘉矩〈台灣通信〉選集(台灣調查時代2)(典藏紀念版)

探險台灣:鳥居龍藏的台灣人類學之旅(台灣調查時代1)(典藏紀念版)

臺灣文化志(全三卷,全新審定版):聳立在臺灣研究史上不朽的金字塔,伊能嘉矩畢生心血的集大成之作

伊能嘉矩.臺灣地名辭書

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價