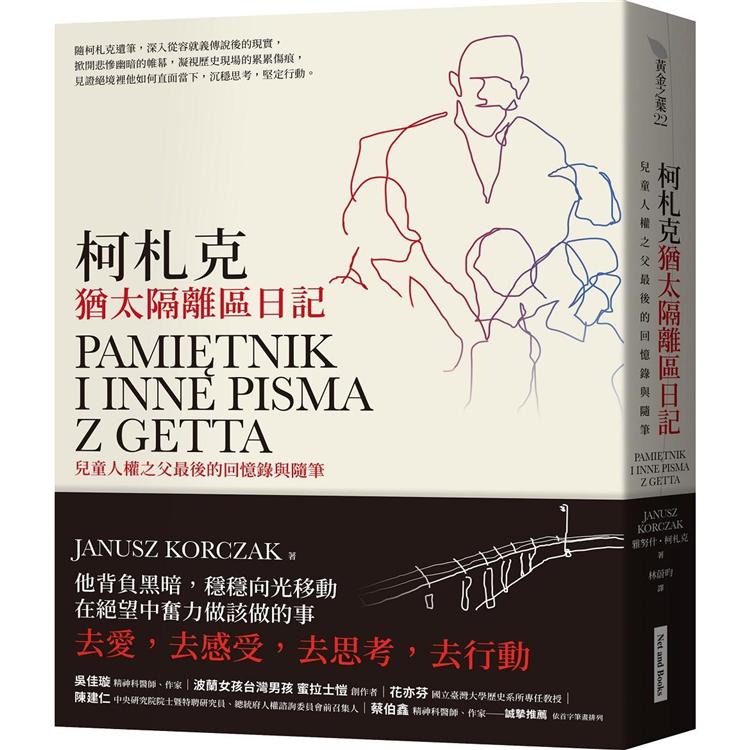

柯札克猶太隔離區日記:兒童人權之父最後的回憶錄與隨筆

兒童人權之父—柯札克親筆記下的最後歲月,由作家林蔚昀直譯波蘭文,中文讀者不可錯過。活動訊息

內容簡介

․柯札克研究專家 Marta Ciesielska 註釋,波蘭文學史學家 Jacek Leociak 導讀,作家/譯者林蔚昀波蘭文直譯——兒童人權之父柯札克親筆記下的最後歲月,跨越近八十年,繁體中文重現。

․揭開英雄傳說、悲慘故事的帷幕,面對真實的歷史,看見柯札克在困境中為所應為的堅持與深思,見證遭遇重重打擊的凡人身心,如何成就不凡之事。

「我在。我有重量。我有意義。我可以。我會。」

「我活著的目的不是讓別人愛我、讚嘆我,而是為了行動、為了去愛。」

「我有義務照顧這個世界。」

他背負黑暗,穩穩向光移動,

在絕望中奮力做該做的事,

去愛,去感受,去思考,去行動。

隨柯札克遺筆,深入從容就義傳說後的現實,

掀開悲慘幽暗的帷幕,凝視歷史現場的累累傷痕,

見證絕境裡他如何直面當下,沉穩思考,堅定行動。

兒童人權之父雅努什・柯札克,畢生關注兒童人權與教育,是當代兒童教育先鋒,聯合國《兒童權利公約》即依其理念制定。他是醫師、作家、教育家、社會運動者,也是猶太孤兒院院長。二戰期間,他婉拒外界救援,與收容的孩童在華沙猶太隔離區相伴,最終一同被押運往滅絕營而喪生。他和孩子們遠去的身影,是世人對其最強烈、深刻的印象。然而,除了前衛的教育論述、英雄式的悲劇結局,我們還認識柯札克的什麼?

《柯札克猶太隔離區日記:兒童人權之父最後的回憶錄與隨筆》,收錄柯札克離世前三個月在猶太隔離區斷續寫下的日記,以及人生最終三年隨筆記下的文字。由這些零碎紀錄,他本人與猶太隔離區的樣貌,突破悲戚模糊的歷史印象完整浮現。

年逾六十的柯札克書寫當下艱困的日常,也回溯自己的童年、少年、青壯年歲月。我們看見一位傳奇人物立定志向的起點、為信念戰鬥的一生,讀出貧困、飢餓、病痛、死亡在黑暗裡徘徊,看到記憶中慈愛善良的他,經受挫敗時也流露出尖酸惡毒與絕望¬¬迷茫——我們凝望他支離破碎的一面,也見識與所有人一樣不完美的他,在動盪不安中怎麼去愛、去感受,如何為孩子、為實踐理念,不斷思考,持續行動。

1942年八月,押解猶太人的德軍走向孤兒院大門。柯札克暫且擱下筆,日記再也沒有寫完。未完的文字鋪往死亡的幽暗路,而他踩踏苦痛前行的腳印裡,留存著向光明的掙扎、堅持與想望。

名人推薦

吳佳璇(精神科醫師、作家)

波蘭女孩台灣男孩 蜜拉士愷(創作者)

花亦芬(國立臺灣大學歷史系所專任教授)

陳建仁(中央研究院院士暨特聘研究員、總統府人權諮詢委員會前召集人)

蔡伯鑫(精神科醫師、作家)

——誠摯推薦(依首字筆畫排列)

好評推薦

「波蘭兒童人權之父」柯札克的這本書,在死蔭幽谷中,閃耀著人性的光輝,鼓舞讀者們見賢思齊,努力在大愛成聖的道路上勇往邁進!——陳建仁(中央研究院院士暨特聘研究員、總統府人權諮詢委員會前召集人)

這本書像是小說,也像詩,在逐漸拼湊出那個遙遠世界的過程裡,死亡的陰影總存在某處,但真正照亮的,是每一個真實生命的片刻連結。——蔡伯鑫(精神科醫師、作家)

編輯推薦

碎散的日常,真實的歷史與個人──《柯札克猶太隔離區日記》與閱讀方式

(文/網路與書主編 張雅涵)

《柯札克猶太隔離區日記:兒童人權之父最後的回憶錄與隨筆》,不同於先前中文化的其他柯札克作品,沒有明確的主題或目標讀者,收錄的是柯札克在離世前三個月斷斷續續寫下的日記,以及柯札克研究者整理出的書信、報告、隨筆;呈現的是德軍入侵波蘭後,柯札克和他院裡兩百名孤兒、其他四十餘萬名猶太人被迫大批遷入隔離區,在資源稀缺、環境惡劣之下的生活。

有過先前編輯、閱讀柯札克的經驗,這回收到《柯札克猶太隔離區日記》譯稿,準備校稿、整理書籍資料時,我先深吸一口氣,告訴自己要慢慢來,讀柯札克急不得。

曾有讀者不好意思地告訴我,先前買了《當我再次是個孩子》還沒看完。我說別太介意,其實我自己也讀第二次才讀進去。畢竟我們已習慣網路時代的閱讀,要傳達訊息的文字都短短的,想方設法要讓讀者馬上看見重點;柯札克的書寫,除了「麥提國王」系列有鮮明的劇情推進外,很多時候隨著他個人或者角色的意識漂流,閱讀緩慢是很自然的事,甚至只要動了尋找重點或意義的念頭,便更難以前進。

也聽說另一些讀者表示,閱讀柯札克的關卡是他筆下的論述──柯札克的教育思想使得他們覺得自己被譴責了,無法做到跟他一樣好。又或者是他的形象:慈愛的老醫師,陪著孤兒院的孩子到最後一刻,最後與他們一起被送到滅絕營赴死。沉重的背景、抬頭才看得到的面孔,仰之彌高,令人覺得追不上。

猶太隔離區孤兒院院長的生活紀錄,沉重是可想而知的。沒有明確讀者與主題的日記,難掌握方向、流水帳也是可想而知的。

「第一部結束。我讀過了。我自己都很難理解,那讀者呢?讀者沒辦法理解我的日記是正常的。有人能理解他人的回憶、他人的人生嗎?看起來,我應該要毫不費力地理解我寫下的東西。哈。有人能了解自己的回憶嗎?〔……〕每一個小時都是厚厚的一疊紙,是一小時的閱讀。是啊。你必須讀一整天,才能稍微明白我的一天。一星期又一星期,一年又一年。而我們想要花幾個小時,付出幾小時的代價,就體驗一整段長長的人生。沒那麼好的事。你只會在模糊的縮寫中,在輕率的草圖中,認識千百個片段中的一段。」連柯札克自己都在日記中段這樣寫著。閱讀至此,雖然日記內容令人傷感,我卻不禁莞彌,心想:「哎,你自己也知道。」

前方看似有雙重阻隔,然而,這次的閱讀與編輯體驗,卻讓我感到更靠近了柯札克一些些。

柯札克在晚上的零碎時間寫日記,在每天晚上到凌晨之間,忙完奔走開會、張羅資源、外出看診、照顧院童等等事務後寫作,有時寫他一天做了哪些事、經營孤兒院面臨的困難,有時加入他對童年與過往歲月的回想,有時是隨機的感觸。信件、報告與隨筆中,除了記錄他的觀察與感想,更針對當下孤兒院、猶太區的需求、困境大聲疾呼,試圖向相關單位爭取資源、建議主事者採取行動,還會自告奮勇當那個採取行動的人。

這些寫實的文本讓我們得以進入第一現場,看見柯札克、孤兒院的孩子與老師還有猶太區的人們,在化作大屠殺受難者數字之前,每日面臨的是怎樣的掙扎:有些孤兒院在柯札克介入之前,孩子穿不暖也吃不好,午餐只分得到兩百公克的湯,五歲孩子體重跟一歲的娃娃一樣;柯札克要不斷寫信、到處找人談話,這邊五塊那邊五塊地去募款,養活「孤兒之家」兩百個孩子;街上出現屍體是稀鬆平常的事,平常到一旁遊戲的孩童只會換個位子玩耍,以免屍體礙事⋯⋯

我們也看到柯札克這個人立體起來,他不再只是那個慈愛、提醒大家要尊重孩子的老醫生。遇到不斷霸凌其他小孩的孩子,他也會怒得指出該將他送矯正營。認為主事者與員工不可理喻的時候,他也忍不住尖酸地罵對方下流、懶惰、敷衍隨便。碰上孩子生病,他很誠實地解析自己的情緒,從利他的角度同情,但又從利己的角度怕她咳個不停夜晚干擾;他擔心孩子好不了,又擔心病會傳染,又煩惱買食物、治病、送病童去鄉下靜養都要錢。他還承認自己在戰爭爆發後借酒澆愁、想要自殺⋯⋯他和我們所有人ㄧ樣,有脾氣、不可能時時只替他人著想,也會絕望。

但我們也從日記與其他文字中明白,柯札克怎樣在這種困境之中走下去。他在日記裡回憶自己的年少歲月:七歲、十四歲的年紀,他便意識到自己存在的價值、照顧世界的義務;二十一歲時他體驗到對自由與空間的渴望;二十八歲的他,滿心是對積極行動的嚮往,設法突破已知的權威、創造自己的模式而有所作為。六十三四歲的他,仍然相信自己的理念,他在一篇關於「主要收容之家」的隨筆寫著:「既然沒有其他人願意承擔,我認為我有義務把這責任一肩扛下,即使它超出我的能力範圍。」柯札克不光空有熱血。他向主管機關提出計畫,仔細說明應如何成立相關單位安置垂死街童等問題;他一遍又一遍盤點院內所需的器材和資源、規畫員工會議與討論事項,試著讓一切在一片混亂中上軌道⋯⋯

一路讀來,我明白為何波蘭猶太大屠殺文學史學者李歐恰克與作家葛林柏格等人,會主張在每個紀念日讚頌柯札克的英雄之舉、使「傳說掩蓋了他的人生、事蹟和創作」,是對柯札克的侮辱與不尊重。確實如他們所言,「眾人眼中不凡、英雄式的舉動,對柯札克來說是理所當然、再自然也不過的,完全符合他的人生觀和教育宗旨,他無法做出其他選擇。」而柯札克自己也寫過,「我活著的目的不是讓別人愛我、讚嘆我,而是為了行動、為了去愛。」

要成就英雄之舉,需要的不是什麼完美、讓人供奉景仰的人格;而是對於「常理」與「正直」的堅持,或者可說是固執。在柯札克留下的文字裡,我們看見一個有信念也有情緒,能堅強也會喪志脆弱的普通人,在面對困境與重重打擊之下為所應為,不斷去做他心中「對的事」,不向外界的阻撓、內在的糾結妥協,每天在黑暗中維持承平時對是非黑白的認知,努力向相信的微光走上一小步。

整理完《柯札克猶太隔離區日記》譯稿,寄回給譯者蔚昀核對。文件拉到最底的那一刻,忽然有點惆悵。我在 e-mail 裡寫道,感覺好像是發現了柯札克的臉書,覺得此人講話有點意思,便點下追蹤,不斷地滑不斷地滑,滑到最後沒有了。

或許,上世紀這樣的書寫,也是很符合二十一世紀網路時代的書寫啊。社群媒體上的閱讀,不也是撿拾著「千百個片段」中的一段又一段,一個碎片又一個碎片的拼湊起來,建構出我們所認識的世界?柯札克的日記,其實也有點像每日忙碌過後,上臉書發篇文。或許閱讀柯札克日記的最佳方式,就是漫無目的隨機翻開,隨機讀一段,一點一滴把遙遠的世界拼湊起來——像我們日常追蹤某個臉書專頁或頻道那樣。請按讚,訂閱,開啟小鈴鐺或推播通知⋯⋯猶太隔離區的樣貌、柯札克其人其事,最終會在我們的腦海裡自動浮現。

只是,沒有了,不會再有通知。這個帳號是紀念帳號,故事終結,像許許多多人生一樣,結局在具體的作品之外,不由本人記下。寫下劇終的是 1942 年八月來到孤兒院門口的德軍,是肉眼看不見的歷史流向。老醫生澆完花,寫了點日記,擱下筆暫時離開,然後便沒有寫完。

目錄

譯者序:穿越黑暗的帷幕——柯札克最後的日記和隨筆告訴我們的事(林蔚昀)

繁體中文版編選說明(編輯部)

導讀 傳說掩蓋下的柯札克與猶太隔離區(亞采克‧李歐恰克 Jacek Leociak)

猶太隔離區日記

第一部

第二部

猶太隔離區隨筆

給親切的猶太先鋒隊成員,在閒暇時解讀

給猶太人委員會的人事部門

捷爾納街三十九號的第一步

給古斯塔夫.維里科夫斯基的信

關於主要收容之家

中旬的報告〔在主要收容之家〕

中旬的報告(在捷爾納街三十九號)

沒有算計的誠實

關於給垂死街童的醫療部門計畫

關於主要收容之家的員工

給一位身分不明的女士的信

給亞伯拉罕.蓋普納爾

給赫許.卡利謝

給一個身分不明的女孩的信

摩西的聲音……來自應許之地的聲音……(逾越節的隨想)

給主要收容之家的信

給猶太人委員會藥局部門公會成員的信

關於「警察和孩子」的計畫

兩個棺材(在斯摩察街上和西利斯卡街上)

提供建議的辦公室

提供建議的辦公室和新來的孩子

戰後我要怎麼活

他們為什麼禱告?

兩個奇怪的夢

同一件事可以是好或壞

母親想啊想的,她不知道

沃莎小姐

諾瓦茨卡小姐

快樂

生命的故事

序/導讀

譯者序:穿越黑暗的帷幕——柯札克最後的日記和隨筆告訴我們的事

林蔚昀(本書譯者)

在許多讀者眼中,雅努什.柯札克(Janusz Korczak, 1878/79?-1942)是個了不起的人。這位波蘭/猶太小兒科醫生捨棄了大好前程,去「孤兒之家」(Dom Sierot)照顧猶太孤兒,在三十多年與兒童相處的過程中,進行了一連串前衛的教育改革(兒童議會、兒童法庭、兒童自己編寫的報紙),並寫下許多動人的作品如《如何愛孩子》、《麥提國王執政記》、《麥提國王在無人島》、《孩子有受尊重的權利》和《當我再次是個孩子》等作,影響了後世對兒童及兒童權利的看法。人們也記得,柯札克在猶太大屠殺中和他所照顧的兩百名孩童一起被殺害。他寧可犧牲生命,也不肯丟下孩子,而是選擇和他們同在,許多人稱他的行為是聖人般的壯舉,是英雄事蹟。

不過,或許因為柯札克在人們心目中的形象這麼偉大又這麼英雄,大家也覺得他很遙遠。畢竟,大屠殺的歷史還是離我們太遠了。另外,許多讀者(尤其媽媽)都對我說,雖然知道柯札克的理念很棒,她們也認同,但不敢看柯札克的作品,因為無法做到他書上說的,會覺得自己的一言一行都被譴責。

但我們看到的聖人和兒權之父柯札克,真的是完整的、真實的他嗎?在歌頌柯札克的同時,我們會不會犯了波蘭歷史學家亞采克.李歐恰克所提到的錯誤:「我們對柯札克最深刻的印象,是他最後走向烏姆許拉格廣場的傳說,這傳說後來不斷在詩歌和文章中被重述。然而,傳說掩蓋了他的人生、事蹟和創作。我們在每個週年紀念日讚嘆柯札克英雄般的壯舉:他不想拯救自己的性命,而是選擇和孩子們一起到特雷布林卡赴死。然而,就像作家亨利克.葛林伯格指出的,這種想法基本上是對柯札克這個人的侮辱,是對關於他的記憶的不尊重。眾人眼中不凡、英雄式的舉動,對柯札克來說是理所當然、再自然也不過的,完全符合他的人生觀和教育宗旨,他無法做出其他選擇。」

柯札克到底是什麼樣的一個人?是什麼讓他想要保護兒童、捍衛兒童的權利?他小時候是什麼樣的孩子?他是怎麼長大的?他在糧食短缺、異常擁擠、蓋世太保和罪犯橫行的猶太隔離區是如何照顧孤兒的?這些疑問,我們在《柯札克猶太隔離區日記:兒童人權之父最後的回憶錄與隨筆》中,可以找到部分解答。

歷史的黑暗帷幕

辛波絲卡在她的詩〈死者們的信〉中寫道:「我們讀著死者們的信,像是無助的眾神,/但是不管怎樣還是神,因為我們知道後來的日期。」我在閱讀和翻譯柯札克的日記和隨筆時,一個很強烈的感覺就是無助,因為知道柯札克試圖拯救孩子的努力、他和其他人的合作或爭吵、他對未來的希望和期待(尤其是孩子的未來)……最後都會化為虛無和塵土。一九四二年八月某個炎熱的日子,柯札克會和他孤兒院的孩子「一起從華沙的猶太隔離區走到烏姆許拉格廣場,坐上灑了生石灰、擠到不可思議的家畜貨車,被送到特雷布林卡的滅絕營」。除了他,那天在列隊中的還有柯札克長年的合作夥伴史蒂芬妮.維琴絲卡(Stefania Wilczyńska)、其他「孤兒之家」的員工和他們的家人,以及許多別家孤兒院的孤兒、負責人、員工⋯⋯恐怖的是,這些人不是唯一被送到滅絕營的猶太人,從一九四二年七月二十二日到一九四二年九月二十一日,每天都有數千人被送到滅絕營,總共加起來估計有二十六萬人被送走。

這令人難以想像的恐怖數字,像是一層層厚厚的黑色帷幕,把我們和這段歷史隔開。當我們想到「猶太大屠殺」,想到的就是黑暗和恐怖,以及「好可怕」、「不忍卒睹」、「痛心」、「怎麼會有人做出這樣的行為」……我們的反應是正常的、人道的,但是這樣的反應,並不會讓我們對大屠殺有更多理解,也不會讓我們對當下有更多警覺。歷史是會重複的,但光是在看到悲劇發生時感嘆「歷史重演」不會讓歷史不再重演,唯一可能讓歷史不再重演的方法是正視歷史,定睛凝視那時候到底發生了什麼事。

所以,我們需要當時的見證,我們需要像是伊曼紐爾.林格布魯姆的《華沙猶太區檔案》這樣的紀錄,或是柯札克的日記和隨筆。這些作品重建了那被破壞、抹煞的記憶,讓我們能穿越重重帷幕,穿越遺忘和冷漠,撥開廢墟,來到當時的現場,指認出曾經在那裡的人。

現實,回憶,見證

柯札克在日記和隨筆中見證了什麼?他見證到了兒童的痛苦,他在「主要收容之家」看到「大部分孩子的求生本能都變弱了。他們對寒冷和飢餓沒有反應,他們氣呼呼地,光著腳,只穿一件襯衫就坐在沒有生火的房間,或是就坐在樓梯上。不想吃難吃的食物——於是放棄了進食」。他見證了痛失愛子的母親的絕望,但母親出於深愛孩子的心,不想讓路人破壞孩子的遺體,於是用紙和細繩把孩子細心包好,露出一隻光溜溜的小腳,「這樣人們就會知道,孩子沒穿鞋,也沒穿褲襪,裡面沒什麼好拿的」。他也見證了大人的冷漠虛偽,即使在猶太隔離區中,即使大家都在同一條船上,還是有人處心積慮偷搶拐騙、為自己爭取最多利益和好處,而不是保護那些最需要保護、最容易受傷、也是柯札克最珍惜愛護的人——兒童。說出這些事實是令人不安的(因此在某些版本中,柯札克對其他猶太人的批評有被刪減),我們通常寧可把受害者視為一個可憐的整體(或是加害者也被視為一個可惡的整體),不去看他們之間的差異,也不去看他們的權力關係,但這樣的眼光,其實也是一種拒絕理解的逃避。

雖然柯札克的日記和隨筆與猶太隔離區的現實息息相關,但他的書寫範圍不只侷限於猶太隔離區的現實,也包括童年的回憶、對人生的觀察和哲思、他的夢想及渴望。似乎,被關在隔離區中、意識到自己正步向死亡的柯札克也希望能超越有形的圍牆和監獄,到童年、青年時代旅行,回顧自己一生所作所為。我們看到,柯札克小時候其實是個不快樂的孩子,雖然敏感、聰明、有同理心,卻被爸爸罵是「心不在焉的笨蛋、白痴、笨驢」,被媽媽說是「什麼都無所謂,不管吃什麼、穿什麼、和同樣階層的孩子玩耍還是和門房的孩子玩。他和小小孩玩也不覺得丟臉」(在那個年代,像柯札克這樣出身上流的小孩和平民孩子玩耍,會被視為有失身分)。

因為知道孩子們活得多麼辛苦(富裕的孩子被死板的教條綁得窒息,貧窮的孩子被殘酷的現實碾壓),因為想要讓孩子過得更好,柯札克選擇成為小兒科醫生,在波蘭頂尖的醫師門下學習,並且「為了尋找光,為了尋找知識」到法國、德國的醫院實習,到英國的孤兒院參觀。在一次大戰期間,他一邊完成身為軍醫的義務,一邊照顧在戰火下受苦的孤兒。戰爭結束後,他回到「孤兒之家」,不斷改革,大量閱讀、思考、寫作,只為了讓孩子們過得更好。最後,他來到了猶太隔離區,在絕望痛苦、飢寒交迫之中,依然為他所相信的事物——兒童的福祉——戰鬥,直到最後。

緩慢堅定地,往光那邊移動

當我們了解了柯札克的人生,我們就可以更了解他的理念,如此,柯札克之於我們,就不會這麼遙遠。柯札克並不是一個完人、聖人,而是像我們一樣的平凡人。他也有缺點,也有令人驚悚的言論(比如看到一個壞孩子荼毒好孩子的生活,就覺得要判他死刑,或至少送他到矯正營)。我們也看到他殘酷無情的一面,他對他的合作夥伴和同事做出許多尖銳、惡毒的指控(柯札克罵起人來真的是口無遮攔、酸度破表),有些可能有道理,有些可能沒道理。但是,也是這樣一個凡人,用肉身承受猶太隔離區中的苦難,雖然全身痠痛、瘦弱、肺積水、想自殺(他把毒藥裝在口袋)、會藉酒澆愁,但還是努力不懈地照顧孩子,直到最後一刻。柯札克讓我們看到:平凡人也可以努力做出偉大的事。

而且,柯札克的努力不是喊喊「救救孩子」的溫情口號,而是冷靜地分析該做什麼、不該做什麼、可以做什麼、沒辦法做什麼。柯札克每週會給孩子量體重(這是他持續了二十五年的習慣),藉此觀察孩子的健康狀況。他寫信給麵包師傅太太要麵粉,好緩和孩子的腹瀉,他和收容所附近的神父商量,讓孩子能去教堂的花園玩耍(雖然在戰時,但孩子也是要遊戲的啊!),他觀察半夜有多少孩子起來去上廁所,當他發現不是所有人都有上廁所,他感到憂心,因為孩子們應該要起床去上廁所的……一般人看到垂死的街童,只會想到好悲慘或好討厭,而柯札克會思考,這些街童要送去哪裡。不能把所有人送到同一個機構,因為單一機構無法負荷,應該要分散送到不同的機構。哪些機構要收?誰要去護送這些孩子?孩子暫時安置在警局時應該獲得什麼照顧?警察該如何對待這些孩子?醫院應該要有什麼設備?這許多許多的小細節,柯札克都會仔仔細細地思考、規畫。

我相信,我們可以從柯札克的遺作中學到許多,不只是歷史的悲慘,還有在面對危難的情況時,如何運用知識和技能冷靜地應變。我希望我們不會需要用到這些知識和技能(誰又知道呢?世界變得越來越糟了,歷史在重複,許多不該發生的事正在發生),但是擁有這樣的知識和技能是好的,這或許可以讓我們在遇到危難時保持理性和人性。

不過,要從柯札克的日記和隨筆中學到東西,一定要放慢閱讀的速度。不能想我要有個清楚明瞭的敘事,或我一定要很快讀出一個意義。畢竟,這本書就是柯札克的「日記」,非常流水帳,而柯札克在猶太隔離區中的生活也是繁忙、混亂的,很多時候他沒有時間心力回憶過去或進行哲學思考,而是得處理當下急迫的現實,在日記中規畫明天該做什麼、見什麼人、如何湊錢湊物資,或是抒發一天煩悶的情緒。讀這本書的最好方式是隨機翻開,每晚讀一點,就像柯札克每晚寫一點一樣,然後慢慢地去理解。我也是在翻譯了柯札克一年後,才能比較理解他筆下的內容及他寫作的心境。在給這本書的翻譯收尾時,剛好是武漢肺炎疫情開始在全球蔓延的二○二○年二月,正值人心惶惶之時。雖然每天外在的生活都有許多不安,但每天晚上打開檔案,翻譯柯札克的作品,卻讓我有一種平靜的感覺,雖然我知道那裡面寫的是比現在更可怕的黑暗幽谷。

那種平靜感從何而來?我想,那是因為柯札克讓我看到,在不安和絕望中,依然要坦然面對當下的生活,做好每天該做的事。不管怎樣都要努力,直到最後一刻,畢竟最後,能夠穿越黑暗的不是苦痛,而是光。

向光去的路途漫長,欲速則不達,因此我們得緩慢、堅定地移動。

繁體中文版編選說明

編輯部

《猶太隔離區日記》(Pamiętnik)為波蘭兒童人權之父雅努什.柯札克遺作,多年來有不同版本與譯本出版流傳,耶魯大學出版社亦曾出版英譯本《Ghetto Diary》。

為求如實詳盡地傳達柯札克生平與精神,本選集《柯札克猶太隔離區日記:兒童人權之父最後的回憶錄與隨筆》特邀譯者林蔚昀小姐由波蘭文直譯而成,參照原文為波蘭華沙Foksal 出版集團 W.A.B. 出版社於二○一二年出版之《猶太隔離區日記和其他作品》(Pamiętnik i inne pisma z getta)。該書由柯札克研究中心(Korczakianum)召集人瑪爾塔.切歇絲卡(Marta Ciesielska)小姐與波蘭猶太大屠殺文學史學者亞采克.李歐恰克(Jacek Leociak)教授共同編纂,以柯札克研究中心編輯的《柯札克全集》(Dzieła)第十五冊(共十六冊,陸續出版中)收錄之《猶太隔離區日記》為主體,並再選錄柯札克居住猶太隔離區期間其餘相關書寫,呈現柯札克與「孤兒之家」的孩子在猶太隔離區之生活狀況、所思所想。切歇絲卡小姐另一一就日記與各作品文中重要事件細節、人物、地點詳加考證、註釋,李歐恰克教授亦為此書撰寫編輯後記,深入解析作品後的歷史脈絡與文學性。

編輯部幸獲切歇絲卡小姐、李歐恰克教授與W.A.B.出版社授權,得將註釋與編輯後記(本書之導讀)由林蔚昀小姐翻譯並收入本書中,提供讀者更豐富、更貼近柯札克其人其事的閱讀體驗。本書註釋若無另行標示,均出自W.A.B.版《猶太隔離區日記和其他作品》,惟由繁體中文版譯者與編輯部依據繁體中文版讀者需求,略加刪減或增補;若標記「譯註」或「編註」,則為譯者與編輯部考量讀者對異文化認知,針對猶太、波蘭、歐洲相關歷史、文化、文學、民俗風土補充講解,以及依繁體中文譯本呈現需要註記之編校說明。

試閱

導讀:傳說掩蓋下的柯札克與猶太隔離區*

亞采克.李歐恰克(Jacek Leociak)

《猶太隔離區日記》沒有寫完,但是我們知道接下來會發生什麼事:柯札克會在八月的炙熱中,和孩子一起從華沙的猶太隔離區走到烏姆許拉格廣場,坐上灑了生石灰、擠到不可思議的家畜貨車,被送到特雷布林卡的滅絕營。這故事是在《猶太隔離區日記》之外發生的,是被德國人加上去的。柯札克是在一九四二年八月四日寫下日記中最後的文字,就在謝爾那街十六號的「孤兒之家」被清空之前。那是個早晨。老醫生一邊澆花,一邊打量德國的守衛兵。「我在澆花。窗後是我的禿頭,真是個絕佳的瞄準目標。他手上有槍。為什麼站在那裡靜靜地看?目前沒有命令。也許他之前是個鄉下的老師,或是一個公證人,或者是萊比錫的掃街工友,科隆的服務生?如果我對他點頭,他會怎麼做?或是友善地揮手?或者他不清楚目前的情況?也許他昨天才從遠方來……」

在這一小段文字中,柯札克的面貌完整地在讀者眼前浮現。這個六十四歲的老人做過許多領域的工作,涵蓋社會、醫學、教育。他行動、寫作,有著傳統的理念、原則和道德。《猶太隔離區日記》及其他戰時和在猶太隔離區寫下的作品成就了一本不凡的、柯札克思想的總結。我們可以在裡面找到幾乎所有他創作的主題、關心的議題以及創作類型(柯札克是個全方位的作者,有多種創作類型)。觀看柯札克人生的最後三年,我們可以用一種特殊的眼光看見他此生的成就。

我們對柯札克最深刻的印象,是他最後走向烏姆許拉格廣場的傳說,這傳說後來不斷在詩歌和文章中被重述。然而,傳說掩蓋了他的人生、事蹟和創作。我們在每個週年紀念日讚嘆柯札克英雄般的壯舉:他不想拯救自己的性命,而是選擇和孩子們一起到特雷布林卡赴死。然而,就像作家亨利克.葛林伯格指出的,這種想法基本上是對柯札克這個人的侮辱,是對關於他的記憶的不尊重。眾人眼中不凡、英雄式的舉動,對柯札克來說是理所當然、再自然也不過的,完全符合他的人生觀和教育宗旨,他無法做出其他選擇。

不只如此,他所做的,就和猶太隔離區其他三十所孤兒院的負責人、老師和員工一樣。除了柯札克,那天在列隊中的還有柯札克忠實的合作夥伴史蒂芬妮.維琴絲卡、帶著五歲女兒的庶務主任盧佳.阿茲里列維奇—史托克曼(Róża Azrylewicz-Sztokman)和她在辦公室工作的弟弟亨利克.阿茲里列維奇(Henryk Azrylewicz),就是後者幫柯札克把《猶太隔離區日記》的手稿用打字機打出來。走在同一條路上的,還有史坦菲德(Szternfeld)和大衛.鄧伯羅夫斯基(Dawid Dąbrowski),他們負責管理特瓦德街七號上的男孤兒院;布羅尼亞特芙絲卡(Broniatowska),她是西利斯卡街二十八號上的女孤兒院的負責人;席曼斯基(Szymański),負責管理沃納許奇街十四號的孤兒院;馬瑞克.哥德孔(Marek Goldkorn),管理沃納許茨街十六號上的乞兒照顧所;莎拉.哥羅伯—亞諾芙絲卡(Sara Grober-Janowska),管理捷爾納街六十七號上的幼兒孤兒院;阿倫.努森.柯尼斯基(Aron Nusen Koniński),管理米納街十八號的男孩孤兒院——以及許多其他人。

《猶太隔離區日記和其他作品》是一份價值非凡的自傳,見證了作者的一生,尤其是他最後在猶太隔離區的那段時期。柯札克的二戰書寫基本特色之一是,它們和猶太隔離區的現實息息相關,扎根於日常生活的瑣碎細節,詳細描寫最近計畫的執行、某個實際或無聊的情景——在此同時,每件事都有形而上的意義。因此,這些事件能穿越猶太隔離區的高牆,穿越事實的輪廓,打開讀者的視野,讓他們思考大屠殺所代表的意義,看到現實侷限中的道德難題,並看見在巨大痛苦和邪惡攻擊之下,人的處境。

◎

一九三九年十月在華沙有三十六萬猶太人。一九四○年八月七日華沙市長路德維希.雷斯特(Ludwig Leist)發布了猶太區相關決策。他原本想在華沙邊緣蓋兩個猶太隔離區,一個在西邊的沃拉區和柯沃區,另一個在東邊的葛羅霍瓦區,最後他放棄了,決定把原本已經被圍起來的、斑疹傷寒肆虐的地區劃為猶太隔離區。強制遷移開始了。一九四○年十月二日(猶太新年的前一天)華沙州長路德維希.費雪(Ludwig Fischer)簽署了設立華沙猶太隔離區的文件,於十月十二日(在贖罪日當天)透過街上的廣播器廣為昭告。猶太隔離區的邊界曾多次更動,這使得裡面的居民必須多次搬遷。終於,在一九四○年十一月十六日,猶太隔離區邊界關閉了。一九四一年一月,猶太隔離區大約有四十萬居民,而在一九四一年夏天——這是猶太隔離區人口密度最高的時候——則高達四十六萬。

Centos——也就是一九二四年設立的猶太孤兒與棄兒聯盟照顧中心——負責安排給孩子們的協助。柯札克在戰前沒有和這個組織密切往來,而在德軍佔領期間,他憤怒且不公地控訴聯盟,說這組織貪腐、自私自利、偷竊,而在那裡工作的人都是一群「自大、無恥、兇狠的混蛋」以及「狡猾的老狐狸」不然就是「最下流的人渣」。一九四○年一月起,聯盟的董事長由阿道夫.伯爾曼(Adolf Berman)和約瑟夫.巴斯基(Józef Barski,本姓吉特勒〔Gitler〕)出任。聯盟不斷面臨財務困難和缺乏安置空間的挑戰,也無法滿足所有人的需要。但即使如此,聯盟依然努力擴增孤兒收容所,也創立新的中心,提供所謂「開放照顧」的服務,並且成功地動員了幾乎所有在華沙猶太隔離區裡的教育家、心理學家、護士、社福人員、經濟學家、行政人員和政府官員;參與人數多時,聯盟的員工和合作夥伴加起來超過一千人。聯盟所做的事廣泛得驚人。他們設立了給孩子的廚房及照顧中心,不只提供食物,也提供照顧和教育。聯盟的青少年社福部門接管了幾百個原本隸屬於住戶委員會的青少年社團,這些青少年社團會舉辦自己的俱樂部和日間照顧中心,在裡面修習地下課程,辦自學運動,安排文學之夜。聯盟還成立了專門照顧街童(包括無家可歸的孤兒、乞兒、少年犯)的特別組織。除了提供孩子食物和照顧,聯盟也舉辦給年長孩子的工作坊,教他們縫紉、畫畫。透過和住戶委員會及其他社福單位共同合作,猶太孤兒與棄兒聯盟照顧中心設立了幾十個「給孩子的角落」,讓孩子在一個房間裡、在有人照顧的情況下玩耍、畫畫,有時候還可以吃一頓熱食。

在這些角落,也有給孩子的照顧和教育課程,由傑出的教育家盧佳.辛赫維奇(Roza Symchowicz)和心理學家艾絲特拉.馬金(Estera Markin)醫師負責。聯盟和Toporol(一九三三年成立的農業支持協會)合作,整理出給孩子們的花園:在一小塊綠地上(這些是一九三九年九月許多房子被炸毀後,清理過後留下的空地),老師們給孩子們安排遊戲、韻律操、跳舞和其他活動。一九四○年十一月,聯盟設立了給孩子的中央圖書館,圖書館的創辦人和經營者是聯盟的董事長夫人,芭夏.伯爾曼(Basia Berman)。聯盟中也有一個負責安排活動的委員會,會舉辦偶戲表演如《白雪公主》、《格列佛遊記》、《Icyk Szpicyk》(意第緒語劇目)。委員會也支持孤兒院創辦自己的戲劇社,「孤兒之家」中的演出就是在這樣的背景下誕生——「孤兒之家」的孩子們會準備偶劇演出,柯札克會講故事給孩子們聽,艾絲特拉.維諾哥羅(Estera Winogron)則改編泰戈爾的作品,演出了《郵局》。雖然這些演出都十分精彩,但在猶太隔離區中並非特例。

聯盟的另一個基本工作是維持猶太隔離區中大約三十所孤兒院和孤兒收容所的運作。一九三九年底,聯盟接管了各種不同的猶太孤兒照顧機構,有些原本是由市政府出錢贊助(比如萊施諾街一百二十七號的主要收容之家,後來猶太隔離區邊界封閉後,被遷到捷爾納街三十九號,柯札克在一九四二年二月曾在那裡工作),有些則是靠社會資助(比如柯札克在克羅赫曼那街九十二號的「孤兒之家」)。

「孤兒之家」的歷史起源於二十世紀初。一九一○年,「孤兒援助協會」(Towarzystwo “Pomoc dla Sierot”)在克羅赫曼那街和卡洛科瓦街交界處買了一個廣場,一年後,克羅赫曼那街九十二號的「孤兒之家」開始建造。一九一二年十月,柯札克、「孤兒之家」主要的保育老師史蒂芬妮.維琴絲卡和一群孩子搬進了他們位於克羅赫曼那街九十二號的新家。這棟建築有四層樓,地下室是庶務和洗衣的空間,而在一樓則有可當作休閒空間和食堂的大廳、辦公室、「學校的房間」(孩子們會在這裡讀「孤兒之家」的報紙、做功課、禱告)、「安靜的房間」(只提供年長的孩子和員工使用)和縫衣間。一樓有一部分是一個平臺,上面放著鋼琴。這個平臺有時候可以拿來當舞臺,有時候則是孩子受罰的地方,被隔離的孩子只能從這裡被動地看著其他孩子玩耍。二樓有一個長陽臺,從那邊可以進入醫療室,然後再過去一點是一排小房間,原本是「孤兒之家」中年長的孩子在住,後來改為收容外面的青少年。三樓則有兩間大寢室,一間給男孩(五十張床),一間給女孩(五十六張床)。在兩間寢室間是一個給值班老師的房間(一開始是柯札克的寢室)。女孩的寢室旁邊是史蒂芬妮.維琴絲卡的寢室,還有給病童的隔離室。閣樓則有一個房間,老醫生在那裡住到一九三三年。房間裡有典型的三聯窗,簡單的家具(床、辦公桌,窗邊有一張給孩子坐的椅子,窗臺上則放著一個碗,裝著給麻雀的食物)。一九三九年九月,在轟炸期間,「孤兒之家」的屋頂被炸毀了,柯札克原本在閣樓上的房間也毀了。

在德軍佔領期間,「孤兒之家」一直都在原本的地方,直到猶太隔離區最後關閉邊界,也就是一九四○年十一月十六日。雖然柯札克絕望地嘗試,想要讓「孤兒之家」(此刻有一百五十個孩子)留在原本的建築內,但還是得搬遷到猶太隔離區的圍牆後。那經過深思熟慮建成的空間,為了符合照顧、教育、娛樂用途的特別設計,如今都毀滅了。「孤兒之家」的孩子、員工帶著他們所有的財產搬到了一棟比原先狹小、擁擠,而且不符合教育目的的兩層樓建築內,也就是霍德納街三十三號的羅斯勒商業學校。第二次的搬遷(一九四一年十月二十三日)則是因為委員長奧斯華(Heinz Auerswald)下令改變猶太隔離區的邊界(札拉茲那西邊的街道被劃出了猶太隔離區),於是「孤兒之家」又必須搬家——這次是搬到西利斯卡九號和謝爾納街十六號之間的工商互助協會。這是一棟四層樓的建築,大門位在謝爾納街,二樓有一個大房間,用衣櫃和屏風隔開,分為食堂、縫衣間、遊戲室和隔離室。晚上,這間房間就變成一間大寢室,讓孩子和員工睡覺,柯札克睡在旁邊的隔離室。除了大房間,他們還可以使用一樓的幾個小房間、四樓和閣樓,以及三樓原本的宴會廳(用來表演)。那裡很擠、很不舒服,條件比霍德納街三十三號差很多。「孤兒之家」也不是這棟建築唯一的主人:除了原本住在這裡的房客,走廊上也擠滿了排隊要進人民廚房(位於四樓)的人,而在一樓還有一家咖啡廳。一個曾經在柯札克創辦的《小觀點》(Mały Przegląd)兒童週報寫文章的記者,提到他去謝爾納街十六號拜訪柯札克的感想:「從某處傳來吼叫與叫喊。門上寫著『孤兒之家』的標示。我走進去……啊,原來如此……所以大家都在同一個房間……〔……〕值日生把我帶到一個小房間,那裡好像有六張床,四張床上躺著生病的孩子。窗邊則有一張桌子,有個人埋首於一堆文件中,一個我從沒看過的、穿著軍裝的人。是的,那是醫生。他很瘦,太過纖弱,微微笑著。」

◎

柯札克就在這樣的環境中居住、工作、創作。一九四二年八月五日,他就是從這棟房子,和史蒂芬妮.維琴絲卡、所有的員工還有兩百個孩子,一起前往烏姆許拉格廣場。他就在那裡寫下《猶太隔離區日記》。

作者不只一次在文中提到他正在寫作。《猶太隔離區日記》的創作條件成了文本重要的一部分。第一段這樣的紀錄包含了之後也會出現的元素——時間和地點,還有寫作時的特殊環境:「現在是一九四二年五月。今年的五月很涼,今晚是所有寧靜的夜晚中最寧靜的。凌晨五點。孩子們都睡了,真的有兩百個。史蒂芬妮小姐在右側,而我在左邊的隔離室。我的床在房間中間,床底下有一瓶伏特加,桌上有一塊黑麵包和一瓶水。善良的菲列克幫我削了鉛筆,兩頭都削尖了。我也可以用鋼筆寫,一支是哈達絲卡送我的,另一支是一個不乖小孩的爸爸送的。」

伊戈爾.紐維利認為,柯札克在一九四○年一月開始寫《猶太隔離區日記》,但是後來放棄寫下去。我們眼前的這個文本,是在一九四二年五月到八月間寫的,在其中,柯札克十九次提到寫作的時間。十次有日期(五月十五日、二十九日;六月二十六日;七月十五日、十八日、二十一日、二十二日、二十七日;八月一日和四日——這是最後的段落),十次有精確的時間或是指出這是夜晚。柯札克大部分時候在清晨寫作:「六點半」、「凌晨四點。我只把一扇窗戶的窗簾拉開,這樣光線才不會吵醒孩子」;或夜晚:「……夜深了。午夜十二點半了」、「午夜」、「我想要在這寧靜中(現在晚上十點)整理這一天,正如我所說,今天我工作得很辛苦」。他用鉛筆或鋼筆寫作。「我感覺很好,我想要一直寫一直寫,寫到鋼筆的最後一滴墨水都用盡。」沒有墨水,就得停下書寫。「也好,這支鋼筆也沒水了。今天,有很多工作等著我去做。」晚上,他藉著電土燈寫作:「莫謝克又放太少電土了,燈要熄了。在此打住。」清晨已經可以用自然光寫作:「清晨五點。好心的艾伯特把窗簾拉開了。因為所有的窗戶都用黑紙做的窗簾遮住了……」柯札克特別偏好的寫作地點是床,他六次提到自己在床上寫作。或許是簡短的「五月二十九日,凌晨六點,床上」。或者是比較長的感想:「我的靈感來自於我意識到:現在我躺在床上,可以一直躺到早上,所以我有十二個小時心肺、思想都正常運作的時間。」

寫作時,柯札克會喝用「兩茶匙真正的咖啡,加上人造蜂蜜」作成的提神飲料,或是一杯伏特加(酒瓶放在床底下)。「五杯兌了熱水的精餾酒精(水酒比例五比五)給了我靈感。」他在一九四二年五月寫道:「我喝掉了我庫存中最後的半瓶。我本來沒有要打開它的,我本來要把它留起來,給黑暗的時刻。但是魔鬼沒有睡著——我胃裡都是包心菜、大蒜和五十克的香腸,我需要喝點酒安撫它。」在《猶太隔離區日記》和其他在猶太隔離區中寫下的文章中,柯札克好幾次提到伏特加。在他為了申請擔任捷爾納街三十九號的保育老師,而寫給猶太人委員會人事部門的信中,他寫道:「我吃得很多,睡得也好,最近喝了十杯濃烈的伏特加後,我還精神抖擻地從利馬斯卡街走回謝爾納街」。約翰.歐爾巴赫(John Orbach,猶太隔離區的郵差)戰後在一本希伯來雜誌中回憶道,他有一次拿包裹去「孤兒之家」,發現「門口站著柯札克。我把收據拿給他簽名,當他簽名的時候,我聞到濃烈的伏特加味。他應該是馬上就明白,我注意到了。他挺直身子,我們就面對面這樣站了很久,然後他走近我,把手放在我肩膀上說:『我們應該——即使情況如此——我們應該試著活著,彷彿這一切不存在。』」

◎

柯札克在生命中的最後三個月寫下《猶太隔離區日記》,卻把自己的一生都寫了進去。他寫過去——從童年、青年到成年時期——也寫現在:他記錄華沙猶太隔離區和「孤兒之家」的日常生活,報導街上一閃即逝的景象,還記下經營孤兒院每日的需求(努力取得魚油,爭取分配到沒被領走的食物包裹,挨家挨戶拜託好心人捐款),以及他對人們、機構、援助兒童行動的觀感。多半時候他的評價都很嚴苛、暴力。柏爾森與包曼兒童醫院的院長以及猶太人委員會健康部門的主管安娜.布勞德——海樂洛娃(Anna Braude-Hellerowa)醫師,是當時最高貴的心靈之一,但是柯札克卻不知道為什麼用這麼粗俗的話罵她:「歇斯底里的下流女人,抱著醫院洗碗女工心態的懶鬼。」他還嘲弄地把她的姓氏改成「布洛伊葛斯——霍亂洛娃」。不過,他對猶太孤兒與棄兒聯盟照顧中心所安排的「孩童之月」所做出的嚴厲批評(這個活動是為了激起猶太隔離區社群對孩子的愛心),倒是很正確,而且也有人同意他的看法,包括林格布魯姆。他在一九四一年秋天提出了一份〈針對孩童之月的不同意見書〉,在裡面他提到,海報上的標語「孩子是最神聖的」根本是「褻瀆、異說、謊言、金玉其外敗絮其中」。柯札克認為,他們每天為了猶太隔離區內孩童的命運戰鬥,費盡力氣克服萬難和冷漠的高牆,而「孩童之月」這種做做表面工夫的行為和真正的戰鬥背道而馳。在拉赫莉亞.奧巴赫(Rachela Auerbach)的日記中,我們可以看到一段和柯札克所控訴的事有關的揪心文字:「在人行道上躺著一具死去孩子的屍體,他身上就蓋著『孩童之月』的海報,海報上寫著:『救救孩子!我們的孩子得活下去!』」

我們在本文中只會談到一部分在柯札克的日記中經常出現的主題。這些主題包括:死亡、自殺、安樂死。關於安樂死,柯札克在日記中寫了一篇完整的論述,裡面有在未來讓安樂死合法化的建議,也包含許多細節。「當我在艱困的時刻,衡量讓隔離區中必死無疑的嬰孩和老人安樂死的可能性時,我明白到,對於病人和弱者來說,這是謀殺,是對無意識的人的暗殺。」他在文中如此告白,並且想像:「在未來,這事會如何發展?」特別的政府機關,特別的、包含動機的申請書,由醫生/心理學家/精神分析家審核,和病患談話,然後最後——決定時間和取消的方式。「我看起來在說笑,但我沒有。」柯札克保證。自殺的想法從年輕時就一直伴隨著他。在《猶太隔離區日記》中他回憶:「十七歲的時候,我甚至開始寫一本叫做《自殺》的小說。主角憎恨人生,因為他害怕自己會發瘋。我極度恐慌地害怕精神病院,我父親曾經多次被送進那裡。」在另一處,他則承認:自從戰爭爆發,他就隨身把氯化汞和嗎啡藥錠放在口袋。

另一些常出現的主題是:老去、疾病、孤獨。在戰前一年,柯札克在電臺的週報《天線》(Antena)中寫了一篇文章,關於在親密的人之間所感受到的孤獨,以及在冷漠的人之間感受到的孤獨,關於「無人島的孤獨」以及「充滿人群、喧囂、信仰的孤獨」。「你分割、分送了自己的人生嗎?你保衛了什麼?為什麼而戰?老年的孤獨——回憶錄——告白——人生的清算——遺囑。」這段話,彷彿預示了之後的《猶太隔離區日記》。他在一九四二年四月,為了他無法去主要收容之家參加逾越節晚餐,而向他多年的合作夥伴娜塔莉.贊德醫師(Natalia Zand)寫信道歉:「我沒辦法去找你們,因為我老了,又累又弱又病。」他還在信中詳細介紹了自己的症狀和病痛。在《猶太隔離區日記》中他又回到這些主題,訴說自己的疲倦、早上穿衣的辛勞、折磨人的咳嗽、把舌頭弄傷的斷齒。莫德海.蘭斯基(Mordechaj Leński)醫師曾經在猶太隔離區中給柯札克看診,他回憶:「他很削瘦,臉頰長滿紅斑,眼睛很紅,說話很小聲,呼吸困難。X光顯示他胸腔有積水。柯札克醫生對此毫不在意。他問,積水到了哪裡,當他得知,積水還沒到第四肋骨,他擺擺手表示這只是小意思。」一九四二年六月柯札克動了一場手術,因為他沒照料好肩胛骨上的潰瘍。根據史黛拉.艾略斯伯格(Stella Eliasberg)的回憶,一九四二年七月柯札克的健康狀況很糟。「他的心臟很虛弱,雙腿和雙足都浮腫了,他必須在床上躺好幾個小時。」

在柯札克的作品中,小孩——老人的意象從一開始就出現了。「史達謝克皺起蒼白的臉哭泣,他的臉是一個三個月大的老人的臉。這些老人嬰孩的臉真可怕,有著皺巴巴的臉,尖尖的下巴,萎縮、凹陷的眼睛。」他在〈醫院的景象〉中如此寫道(該文收錄在《知識》〔Wiedza〕週報中,一九○八年到一九○九年交界時刊出)。在他於一次大戰開始寫的教育理論著作《如何愛孩子》(Jak kochać dziecko)中,他就注意到,孩子的年紀不是用他活了多少年來計算,而是在孩子身上「累積了上百年的傷害〔……〕那不是孩子在哭,而是好幾個世紀在哭,那是痛苦和懷念本身讓他失望」。猶太隔離區把孩子們變成了行動不便的老人。在一篇關於主要收容之家的報告中,他提到:戰爭開始時,一個名叫祖澤的男孩「開朗、足智多謀、活潑,健康又強壯」,兩年後柯札克再遇見他,他已經「用沉重緩慢的步伐往斯摩察街上走去」,他看起來像是個老人,讓柯札克差點認不出來。柯札克在日記中清楚寫道:「『孤兒之家』現在是老人之家。」

《猶太隔離區日記》中最神祕、最有爭議以及最令人不安的段落來自一九四二年七月二十七日。五天前,運送猶太人的行動才剛開始。在這悲劇的遷移中,柯札克寫下了他對恐慌居民的呼籲:「為什麼我不能安撫這不幸、瘋狂的社區?只要一段簡短的演說。政府也許會同意。」他用強硬的字眼,訴說服從佔領者命令的必要性,不只如此——他對這些命令的解讀,似乎只看到德國人有邏輯的一面,沒看到那是偽裝。他說:「選擇吧:要不就離開,不然就留下來工作。」然後他又說:「猶太人要到東邊去。〔……〕軌道在此。〔……〕我們是鐵做的滾筒,是犁,或鐮刀。只要能讓麵粉變成麵包就好。我們會有麵包的,只要你們不妨礙我們。你們不准妨礙我們。我們也不允許你們發出哀鳴、生氣或散播傳染病。有時候,我們甚至可能會短暫地同情你們,但我們必須用皮鞭、用棍子或鉛彈——因為我們必須建立秩序。〔……〕兄弟,你必須聆聽歷史的宣言,關於新的章節。」柯札克這份呼籲是認真的嗎?他是用自己的聲音說話,還是模仿別人的聲音?或是,他真的相信強制遷出帶來的「潔淨」?而災難性的大滅絕會給歷史「帶來新的一章」?他是在用嘲弄的面具掩飾絕望嗎?還是他是天真、絕望地想在加害者的行為中找到理性?他是否真的相信那些被送走的人有機會活下來,因為工作會拯救他們?八月四日,關於在街上被抓走的艾絲特拉.維諾哥羅,他寫道:「也許不是她,而是我們掉到陷阱裡了(留了下來)。」但是他之前明明努力要「讓艾絲特卡回來」。

要解開這個謎題,我們得先找到這個問題的答案:「柯札克那時候知道特雷布林卡滅絕營的真相嗎?」我不認為他知道,但是關於這一點,我們已經永遠不可能得知了。即使是在人滿為患的車廂中,人們也不相信他們是去赴死的。從特雷布林卡滅絕營逃出來的大衛.諾沃德沃斯基(Dawid Nowodworski)說:「我是在八月十七日星期一被抓的。〔……〕在我的車廂中有七十一個人,來自不同的環境,有著不同的年齡。車廂被封死了。沒有人相信我們這一趟是要去死。我們很確定,我們要在那裡展開新生活。也許老人和小孩會死,但是成人會活下來。」

◎

《猶太隔離區日記》展示了柯札克的文學天分。文學性在此不是裝飾,而是書中理念不可分割的一部分,是思想不可或缺的載具,如果沒有它,不可能了解內容。打造形式的框架、自由地使用語言、使用敘事手法,創造結構、呼應現存的文學形式並且創造新的文學形式——這些都是柯札克寫作的基本特色。

他的理念、世界觀、教育觀點不只透過直接的宣言表達,也可以在他寫作的形式中看到。作為文學著作,《猶太隔離區日記》是一本傑作,不只如此——它是一本充滿現代性的傑作。

我們可以說,我們眼前的是一本開放的著作,一個還沒準備好、混濁、殘缺的形式——充滿了不連續、未完的話語和中斷的情節。它支離破碎,因為不完整,而且很「主觀」(這邊是正面的意思),它是「柯札克筆下的猶太隔離區」。它很殘酷,不只是因為它揭露了大屠殺的恐怖,也是因為它表現出這恐怖對受難者造成的毀滅性影響。柯札克是個理想主義者,但同時他也能以清醒的目光看待現實,而對自己——他則抱著批判的距離和自我嘲諷。《猶太隔離區日記》的破碎顯現在鬆散的結構中,柯札克把各種場景拼湊在一起,結合稀鬆平常的觀察和深入的省思,混雜多種語言、時間和敘事線。童年初期的省思——那非凡的,關於金絲雀的葬禮或莫多瓦街的基督降生劇表演——就像是一小塊一小塊的碎玻璃(柯札克的曾祖父是玻璃匠),滲入了「孤兒之家」在毀滅之前的日常。

我想在此提到,靈動的風格是柯札克一貫(在戰時特別明顯)的特色。他有一雙靈敏的耳朵,可以捕捉粗糙的語言、能量豐沛的口語,然後把口語和隱喻結合,把敏銳的詩意和暴力的控訴詛咒並陳。有些部分讓人想起米容.白沃謝夫斯基後來所說的「現實的告密」。在《猶太隔離區日記》中,我們也可以找到各種不同的文學類型,比如回憶錄、日記、微型報導、譬喻、風俗情景、哲學或教育的論述。

柯札克用一個夢想給他在一九○九年寫下的夏令營小說《莫許奇、約思奇、思魯拉》(Mośki, Joski i Srule)作結。孩子和老師一起思考:「或許我們不要回去華沙?也許我們該手牽手,拿起旗子,唱著歌然後大步上路。〔……〕往太陽那裡去。〔……〕我們會走很久,很久,我們會一直走,一直走,一直走〔……〕」尤安娜.歐恰克——洛尼克在她所寫的柯札克傳記中提到,舉辦夏令營的米豪沃夫卡就在離特雷布林卡幾公里之處。這想像的、邁向陽光的路途,讓人想起「孤兒之家」邁向烏姆許拉格廣場的路途。我又想起另一段關於孩子遊行的文字。在柏林附近,那裡有個收容「孩子——白痴」的地方,也就是達爾多夫瘋人暨殘障人士收容院。柯札克一九○七、一九○八年間在柏林研習時,就在那裡看到了幾百個病童在遊行,他們「走在愛國歌曲的節拍上,拿著旗子上下揮動,一下子把旗子交叉,一下又作勢用它開槍〔……〕在這之中,有著令人悲傷無比的東西。」而我,則在這可怕古怪的孩童遊行當中,看到了二十世紀瘋狂的預兆,極權主義可怕的威脅,還有它的自動、機械化,像是維卡奇所預言的。

*編註:本文原為編輯後記,收錄於 W.A.B. 出版社《猶太隔離區日記和其他作品》(詳〈繁體中文版編選說明〉)最末,中文標題為中文版編輯團隊所訂。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價