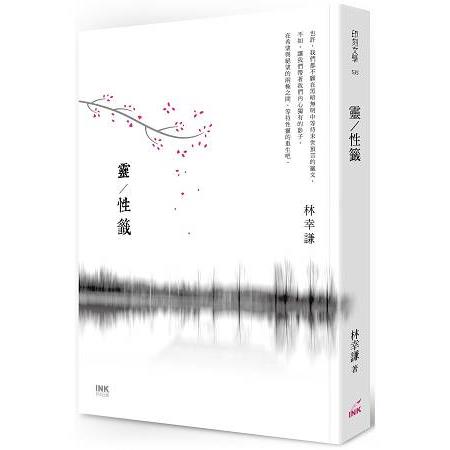

靈/性籤

活動訊息

內容簡介

─跨越世代、超越文體的新世紀散文書寫─

戰火摧毀他的家園,在雨林中逃亡求生的記憶,

除了帶來磨難,更開啟一生的追念與懷想。

校園圍牆內密不透風的安穩世界,她蟄居其中,

等待著記憶的回音,等待著生命的雨季再次降臨。

他在都會紅塵中漫遊、漂泊、浪蕩,遍尋現實生活裡

可以安身立命的安全島,卻發現那終究只是飄搖的浮島……

在最新散文集《靈/性籤》當中,詩人林幸謙挪用小說與詩的技法,藉由敘事身分及空間的轉移流動,縫綴了兩代學者的生命經驗以及對於性別、歷史、文學、社會現象等面向的各種觀感。並透過大量的引(隱)文,和古今中外的前哲與作家交互指涉,編織出眩目而又瑰麗迷人的華麗文體。全書可分為八個章節(周英雄語),各章皆有不同的敘事者與觀看視野,身分、性別、時空的交織演出乍讀看似迷離,但卻又一氣呵成,為讀者帶來全新的散文閱讀體驗。

名人推薦

名人推薦

周英雄、閻連科 專文推薦──

散文集分八個章節(包括前後語:心籤與籤語歸為一個章節)……也不妨視之為八個環環相扣的幾何形狀。……幸謙試圖透過一系列的陳述,來勾勒大至於社會面向的林教授、小林,甚至於私密的幸謙。──周英雄(國立交通大學外文系榮譽教授)

從第一章的〈戰火青春〉讀到最後的〈籤語〉……那訝異閱讀的快感,對我而言,卻又自始至終,從未間斷,新奇而迷幻,清晰而明瞭。──閻連科(中國人民大學文學院教授、作家)

目錄

推薦序

鑲嵌林幸謙:閱讀另一類的散文/周英雄

當代「華語敘述」的一種演出──令人訝異的文本與閱讀/閰連科

心籤

一 無法命名的世代

穿越地平線,永無止境的逃亡

十年雨季,他的學術帝國

靈囚地,他的文本部落

二 生活在隱喻中的,愛情

等待雨季,她的性靈告白

黑色邊界,她的異鄉學人生涯

女性主義,她的犬儒夢典

三 見證時代的學府詩人

一個目擊者,死在終身教職的學術娼妓

詩體內,一個知識分子的黑暗詩句

四 走在世界前沿的,少年

十八歲,告別的愛

青春,永不孤獨的追尋者

五 無聲男版的女性主義發言者

時間溶解,一朵死亡的飄流

人潮來襲,漂是一座沒有石碑的城

六 災難新世紀的天蠍座,聖歌

輾過,城巿的大荒地帶

走過,開創自我的歧途

七 藏骸地的傾訴儀式

亡靈傾訴:鄉關深處

傾訴亡靈:最後的時光

籤語

序/導讀

推薦序

鑲嵌林幸謙:閱讀另一類的散文

周英雄

幸謙這本書與一般的散文集子寫法不盡相同。一般散文集往往著墨於身邊瑣事,透過家居瑣事的編排──或說得更確切些,身邊細節的自然浮現──來凸顯作者較為他人所知的人格特質。這種筆法在英國十八、十九世紀,甚至一直到第一次世界大戰之前可以說屢見不鮮,而海峽兩岸的現代散文大家,他們的作品何嘗不是想透過藝術手法,將背後為人處事的特點呈現於外?

套古代筆記小說的評點說法,這種主流的散文敘事筆法,實寫顯然多過虛筆,而散文的主旨,毋寧是要把罕為人知的生活點滴,不拘形式,信手拈來,一一加以鋪陳。讀者開卷讀來,眼前所見的往往是吉光片羽,是日常生活當中所未見或未曾留意的另一種情境、另一種情操。閱讀散文因此往往帶有擴充眼界,啟迪心智的功能;朱自清寫他父親的背影,點出不常形諸於外的父子之情,正是最好的寫照。也正因如此,散文顯然不宜以風花雪月等閒視之;而閱讀好散文顯然不止於滿足個人窺伺的欲望,它毋寧有自我提升、自我擴充的功效。

可是話說回頭,散文的功能是不是僅限於此?就以英美的散文為例,傳統的文人散文到了二十世紀經歷一大轉折,作者書寫個人所見所聞,往往也不著痕跡,勾勒大時代的起伏。西方歷史小說如司谷特(Walter Scott)的《劫後英雄傳》(Ivanhoe),或托爾斯泰(Leo Tolstoy)的《戰爭與和平》,故事除了交代人物起起伏伏的遭遇之外,另外也能夠在開闔之際,輕描淡寫勾勒出大時代的脈動。

散文受限於文體,無法一如長篇小說那樣大江大河的曲折有致,也難以精雕細刻,將社會文化的脈絡一一加以開展;反之,散文採取的無疑是類似旁敲側擊,說得更白一些、甚至一種游擊的策略,敘事寫景不把話說盡,點到為止。

此地就以最近上課用過懷特(E.B. White)的〈重回湖上〉(Once More to the Lake)拿來說明這種從小見大、舉重若輕的現代散文筆法。這篇遊記明寫作者三十多年之後,再度回到童年與家人經常前來度假的湖濱,發現並敘說今昔景象與心境的差異,但寫景抒情之際,作者透過巧妙的排比,點出若干人生變與不變的哲理,甚至襯托出整個時代的浮躁與焦慮。早在一九○四年,作者的父親幾乎每年夏天都帶著全家來到緬因州這個湖濱度假,當時湖濱一片寧靜與安詳。三十來年之後作者自己已經成家立業,基於懷舊心情,再度帶他的家人來到舊地重遊。雖然這時景象大致一如往昔,可是當年的悠閒已被現代喧吵的交通工具(如汽車與大馬力的汽艇)破壞殆盡,吵雜的環境無疑也破壞了他美好的回憶。接著筆鋒一轉,作者感到周遭熟識的事物似乎變得生疏,到末了甚至令他感到自我的失落,而詭異的是父子似乎相互易位;此時他兒子似乎轉化為舊日的他,而他自己也變化成當日他父親的兒子,文章結束時作者對生命以及世界感到難解。作者用的是化虛為實的筆法。他描述父子兩人一起到湖中釣魚,父親的釣竿上停了一隻蜻蜓,他手一抬,把釣竿的頂端往水裡一壓,想把蜻蜓趕走,沒想到蜻蜓再度飛回來,停在他的釣竿上,做父親的一時入神,無法分清到底這隻蜻蜓是當下的蜻蜓,還是他記憶中童年時期,他跟他父親去湖中釣魚時飛來停在他釣竿上的那隻蜻蜓,而恍惚之中眼看著兒子聚精會神注視著水中的假餌(註:假餌原文為fly,與蜻蜓dragon fly 似有某種排列組合的類似關係),做父親的這時感到自己手中握的,不是自己的釣竿,而是兒子手上的釣竿。也就是說,乍看時光流逝,逝者如斯,但所幸生命生生不息,代代相承。筆鋒又一轉,他兒子打算跟著大夥兒去玩水,他擰乾緊身的泳褲,費了一番力氣才把褲子穿上。作者看著他兒子結實的軀體,尤其是兒子如何使勁,把緊身的泳褲拉過他的陽具,生意盎然,而剎那間作者自嘆歲月不居,感到自己胯下一陣涼意,頓悟到死之將至。大自然生生不已,但弔詭的是,歲月到底不饒人,而小我的生命遲早會有終結。讀畢這篇遊記,尤其令人深思的是,生命的遞興固然有其軌跡,但科技對現代生活的衝擊,痕跡似乎處處可見。散文作於一九四一年,美國即將捲入所謂的「全面的戰爭」(total war),面對世界的崩壞,尤其是科技對全體人類的摧殘,作者筆下的憂心,似乎呼之欲出。現代散文之為用,由此可見一斑。

從這個觀點切入,相信我們對幸謙這個散文集子比較能有一個比較公正、比較深入的閱讀,也更能夠了解作者如何在個人與社會、現在與過去、本土與異域、男與女、意識與無意識各種錯綜複雜的動能中,敘說他自己的浮生,甚至建構自我。

散文集分八個章節(包括前後語:心籤與籤語歸為一個章節),等於八塊鑲嵌壁畫(mosaic)的零件,也不妨視之為八個環環相扣的幾何形狀。而不管是用前者或是後者來當隱喻,圖形是不完整的;也就是說,幸謙試圖透過一系列的陳述,來勾勒大至於社會面向的林教授、小林,甚至於私密的幸謙。

前者顯然比較公眾議題取向,觸及兵荒馬亂、離散充斥現代人的災難,並緊扣當下商業掛帥的教育異化問題。處理外界亂象,作者手法往往不直接切入;開頭與結尾兩個章節分別串聯到他的業師的少年與晚年,並從而勾起他老師的女友以及這位女友已過世的男友,離散的動機(音樂用語)貫串時空;從幼年田園恬靜的家居,到避難離家流離,途中邂逅女友,分手之後兩人各奔前程,女友出國進修,後來輾轉來港任教,並從這個點編織出一幅幅九七前後香港高教轉型,政府唯績效是問,追求所謂的「卓越大學」(university of excellence)的亂象,並具體點明這種功利掛帥的教育政策對學術,尤其是創意的戕害。不論主題或語調,對高教的批評無疑是這個集子的主調,怒氣充斥字裡行間。

後者聚焦於作者本人的私密生活,處理的手法抒情顯然多過敘述,讀來難度較高,但興味也相對更加盎然。作者提出隱喻的概念,主張語言文字未必需要具體指涉外界,而文學之所以比其他東西重要,主要在於生命本身就帶強烈的隱喻性。

此地所謂的隱喻性,我們似乎可以作兩種解釋。一來生命本非一成不變的體;與其說生命是鐵板一塊,它毋寧是無時無刻不在變化的過程,需要不斷的敘述,不斷的建構,如此方能讓生命有比較完整的呈現與掌握。再說要呈現人類的生命,正如卡西勒(Ernst Cassirer)所言,真正有效的工具是象徵或神話的語言,而非自然或科學的語言。換句話說,難以捉摸的人生透過隱喻往往更能活靈活現,現身說法。

這個集子不妨視之為八個隱喻系統,各成一體。

透過不同的文體,如敘事、描述、爭辯交叉應用,作者企圖勾勒他從青澀的少年到跡近幻滅的壯年,這期間所聽所聞,以及親身經歷的點點滴滴。寫作的策略不一而足,而上述對大學幾乎不留顏面的指控,讀來暢快淋漓;描寫業師罹病過世前師生之情,出自肺腑;敘述現代文人漂泊離散,充滿異鄉情趣。

不過讀者極可能感到興趣的,可能不是上述比較宏觀的文字,而是相對微觀的抒情細節。就此而言,作者透過這個力作,企圖回顧、反思自己的前半生,而回顧與反思嚴格說來並非一蹴而就,更不用說是信手拈來的流暢;反之,作者殫精竭慮,尋找隱喻來暗陳自己的半生,以及是那不由自己、潛伏在內的他者。尤其讓我印象深刻的是,他引用據說活在喀麥隆雨林中的臭蟻來譬喻自己的回憶,而回憶就像一種厲害的病菌,存活在主體腦中,逼使他往上攀爬,爬到頂端,象徵人的回憶如何難免走進死胡同,置當事人於死地。而儘管如此,病菌並不因此而消逝,它會隨風飄逝,再去感染他人。

文集中人物眾多,除了幸謙以及他其他的稱號之外,其他人物一概以代名詞代之。我們都知道,代名詞具體所指,往往要視發聲成文當下的人際關係而定,而你、我、他在不同溝通的場合完全可以相互置換。作者在幾個地方甚至明確指明,要讀者不要刻舟求劍,用意相對明顯。

這種作法與文學批評裡他者的看法,顯然不謀而合,與心理分析裡意識與無意識之間的辯證思考模式更是完全契合。

談不謀而合,談契合,讀者閱讀時對作者互文性的筆法可能需要下點工夫,才能對作者這種後結構的文人散文,有比較周全的了解。套傳統中國文學批評的用語,論文集子用典、用事的成分極重;換個西方美術的用語,散文集子大量使用鑲嵌的手法,而鑲嵌的材料各有不同,方法跡近近代的拼貼(collage)。

這種帶有後現代主義拼湊(pastiche)相似,而利弊也難定,不過它倒是凸顯了文本與世界交駁的特性。引用其他文本,其中一大目的似乎是要建構女性主義、無意識與語言轉向等等概念的架構。這麼一來,這個散文集子視之為幸謙的心靈自傳固然無妨,不過我們透過他的努力似乎也可以見識到另外一幅世界主義(cosmopolitanism)的圖像。圖像裡最為突出莫過於西蘇(Hélène Cixous),而作者之所以藉助於西蘇,可能與她對女性藝術獨到的看法,認為我們不應該自限於男性比較理性的主流書寫;反之,西蘇認為我們應該解放身體,讓身體敘述自我,也不妨讓無意識流瀉於外。

作者引用西蘇的文本與理論之餘,更能身體力行,努力體現所謂陰性書寫的特質,作法令人耳目一新。

<

試閱

每個人一生中都有一本「大寫」的書。寫,因為我們知道那本大寫的書並不存在,存在著的,永遠只是眾書們。在那裡,有一個不是由絕對主體構想出來的世界、遠在成為統一的意義前就破碎了的虛構世界。寫,也不僅是知道用某種辯證的、盡義務式的否定也無法將未被寫者與未被讀者從無底深淵中拯救出來的那種命運。我們,被這世界「已寫得太多」壓迫著自我而悲歎。這正是大寫的書的缺席。──德希達

那年魯迅在北京大學的教員預備室裡發呆,一個青年默默地走進室內在他桌上放下一包書,沒有眼神的交接,匆匆走了。魯迅打開,簡樸的「淺草」二字映入他的眼瞳。

《淺草》以其略為粗糙的紙質沉默地注視著魯迅的臉穿透那個年代的,民國。

相隔數十餘年以後我在千禧年的夏天走進可能是當年魯迅坐著休息的那間房子,拿著一本上世紀中葉出版的破舊《野草》坐在可能當年魯迅坐著看《淺草》的位置上,心弦撥動,已然看不到魯迅眼中的北京以及北京當年內心世界裡的淺草,野草,與荒野。

童年時候,家鄉長滿了的野草。數十年來暗自殘淡在記憶裡,在赤道線上一座無名的小鎮上。這是我寫作誕生的地方,在馬來半島一處父親亡故後,而異國母親殘弱不堪的國度。

我出生的地域和時代讓我成為異鄉人,流放於和平的世代以及充滿種族悼亡的,生活。

在馬來半島的東海岸,赤紅的九重葛以熱帶的陽光開出杜鵑花海,無處不在,村村落落蔓延在城邊小鎮的路上。那時我想成為一棵合歡樹,靜聽森林的聲音。在生活深處的休閒處聽一種叫寂靜的聲音,看紅桉柳樹的紫紅色花瓣舞動手指般的三叉長尾,漩渦式的往下飄落在老家故居後面的小河流,漂到赤道的,天涯。

那年我剛從雲南麗江石板小街和小女友漫步了整個春季的時光回到家鄉。從雲之南的古鎮裡那幾條通街都是千篇一律的商業小店爿鋪解脫出來,飛越北回歸線轉到河內小住數日繞了一小圈路線回到熱帶小鎮。在雷雨交加過後的夜晚,小鎮上空的星光如古代迷宮燭火如我滿眼的曼陀羅花,自天而降如雨,如星。

第三種航行。這是我中年以後尋找的小生活。不同於小確幸,不同於小天地,不同的,後半生的航行。這些年我所走過的地方,遍布的大小城鎮都是有待破解的方格字謎的小我國度,解碼的鑰匙落在路上的行者手中。都巿的生活變得無限也變得局限,我的日子感覺就是在德希達的書寫現象學中體驗文字如何在第三種航行中成為,生活。

在我的生活現象學中,現代城巿空間就像是德希達筆下一種純透明度的實體與表意空間的,載體。揭示出,現代生活現象學中可直通作家、學者、凡夫俗女的順/逆勢療法之旅程,割裂彼此自我的內心世界,永無止境。

不論是用德希達式或魯迅式的詩性語言不論感性或知性的詩意,書寫的語言注定要歷盡興衰悲歡的沖刷,淨化,而後千瘡百孔。

十餘年前我加入離婚單身族群的生活,成為手握家族巫師紙牌的代言人,等待著打出,最後的籌碼。然而,至今我前次拋擲遠方的骰子仍在迴旋轉動,還沒有揭示出我籌碼的底牌。

十餘年來的生活我過著一種非洲提夫族長老傳授的法術而活。

我常常在深夜裡靜坐,想把自己修煉成一個有能力噬食心靈的巫師,渴望擁有能夠徹底領悟功名愛慾的,無名法術。

這是我的靈囚地。

這是杜靈的現代魔法篇。我活在世俗魔法的力量,開始世俗魔咒的精神之旅。

十年,我在等待一場靈雨季節的到來,了悟愛的本性也了悟心的本性和本性的心。愛的證悟,是我四十歲以後的生活主題之一。萬眾證悟,萬心悟愛,我們或許才能有所謂的真愛。愛中,完美沒有位置,永恆也沒有。愛也許是我們的欠缺之心。我們怎麼愛,我們就是怎樣的人。

我們是怎樣的人,我們就怎樣的愛。

我們有怎樣的內心世界,我們就有怎樣的愛慾人生。證悟之愛,包括我愛的人也包括我不愛的人,包括安逸也包括狂暴包括冷漠。也許這是中年歲月裡無法迴避的,生活景觀。見證我,也是你的見證者。

心的荒原夏日的河熱帶家鄉小鎮的後院,流淌過我的童年。我在深春的夜晚甜睡。夏日如小河流水,隨波追逐,癡迷的慈悲之情,促使我把婚姻和愛,當作現代生活裡一種懲罰心靈的巫術。

當事業穩定之後當生活穩定之後當金錢不再成為問題之後,似乎仍然有某種巨大的力量從體內深處催化我,召喚我,要我再去發掘更強大的靈性,自我。追尋,現代人開展當代都巿精神生活的核心。領略過作家所面對的孤獨,也領略過存活於作者與文本世界中的世紀繁華,我把世俗生活中熟悉的人與物都隔絕了。

我這裡的寫作,有時候只是為了探尋烏托邦中的黑色樂園,用德希達的話說就是為了成為有別於自身的那個叫做意義的主題,而自身卻在召喚中成了等待被說被寫被銘刻出的、充滿神情的雕像。

這些年我彷彿是文字的化身,是等待作者救贖的文字族裔。我筆下的詩屬於青春天堂中神靈的啟示,等待性靈,的到來。

我安於等待性靈的到來。仿似回到年輕時候一心想要成為戀人那般的一種特有的心情,一心想要尋找到理想的愛慾文本。我的精神知音德希達,只有他知曉文字嗜好族裔的這種矛盾苦痛也只有他知曉文字在戀愛時所面臨著的徹底失落的危險同時知道我心中那些永恆遺失的情愛,故事。

在文字中我的寫作本身有時是一種自行建構的新興隱喻群體。

新興隱喻群體,我連同新興的言語,在自身的文本隱喻中時刻渴望著要讓自己和他人吃驚。這種時代式的驚嘆,如果需要輕描淡寫地比喻,該就像魯迅的某些文字是五四一代的隱喻那般,如今卻已無人會再為之驚嘆了。

德希達對於像我這樣的讀者而言,他是作者同時也是一個無法讀懂我輩文字的一個異族讀者。這正是某種書寫的,時代隱喻。我們在寫作中消亡,也在閱讀中誕生。

在寫作中我想像和德希達這般的作家一起試探酒神的思想極限,也一起像狂人般渴望破壞文字與命運的隱喻:

穿越地平線後,十年雨季終於結束,靈囚地裡我們繼續等待雨季,異鄉學人的犬儒夢典,以及學術娼妓和知識分子的黑暗詩句,追憶起十八歲的生日和剛剛過去的二十世紀最後的詩人節,而七月,我們的故居還在漂泊的路上,輾過城巿中心,一步跨出便是天涯,在最後的時光中,我們傾訴……在閱讀中,在長久的傾聽中,尼采的追求仍然令我神往:

我們是神話中理想國度的人。那是非常遙遠的地方,然而任何人都找不到一條到達那裡的道路。越過北方、冰雪和死亡─就是我們的生命、我們的幸福(和愛)的所在地。──尼采

一 無法命名的世代

我們是沒有意義的符號世族。

我們都將死在二十一世紀中,在無數的化身以後,和妳合而為一成為新世代的無名奉獻者,也是殉道者。這是無名的一代。無名是因為有太多的名字和代名詞可以稱呼我這世代。從電腦網路科技到有機生物晶片人體的宏願出發,這一世代面對了更華麗也更絕望的,未來世界景觀。我無法,停止對未來美好世界的追求,也無法面對世界的支離破碎與崩潰,觸及,內心最深的恐懼。

這是無名的一代。無名,是因為沒有名字和代名詞可以稱呼我這世代。我和妳,結伴上路。在路上,凱魯克亞的影子已遊走遠方,後來我們也走上了他所開創的垮掉世代的長卷路。

這道路,是以通訊社電傳紙當作稿紙的書寫之路。

書寫是漫長的路。從南非海岸布隆柏斯洞穴中發掘出一塊交叉刻畫著菱形和三角形的幾何符號碑開始,這一塊有著七萬七千年歷史的石碑跨越了傳奇話本與章回的時空,落在,一個無名世代詩人的筆鋒上促使我,寫下去。

今天無名的世代結集在無形的數碼紙卷中毫無倦意地不斷書寫,也在無處不在的數碼網路中毫無悔意的繼續銘刻,不間斷地,書寫。

這些人很多都是相識多年的文友,從台灣作家瘂弦、黃春明,到白先勇、陳映真;中國大陸作家蘇童、閻連科,到賈平凹、莫言;從女性作家蘇偉貞、張曉風、王安憶到中性作家陳雪、朱天文。還有來自我家鄉的作家朋友,黎紫書、溫瑞安,到李永平、王潤華。生活在有形與虛擬的文本中跨過迷惘的一代越過垮掉的一代,在假性生活的美好新世界中想像與體驗生活。這就是我現在的處境。

在無名一代的終極宏願中,想要活出新的價值。

我漫出,在充滿神奇的二十世紀,穿越神靈死亡以後的舊世紀,走到二十一世紀最初的十年時光甬道上,遇見了西蘇。

無名一代繼續銘刻無以言表的,符號。憤世的後垮掉世代繼續凱魯克亞的世界觀,重新又逃亡到各類新舊城區中那些早被人遺忘了的街道邊緣。而波特萊爾當年散播在巴黎街頭上的憂鬱,重新在西蘇的居所裡,蔓延。

盛大的節日依舊,人群與孤獨依然。我獨享群體中獨有的孤獨,恍然是一門最迷離的生活藝術與身體藝術。

生活的藝術如今有點像愛情生活一般成為商品的藝術。愛情,也像婚姻一般成為可以買賣的身體行為藝術。我一再想在身體行為藝術中創造最新最有原創意義的,浪漫華麗作品。在商品和交易中我們的愛情與婚姻變得更為強大變得更多元也更墮落。這是文字族裔的數碼化時代後的故事也是這世代最前衛的後資本主義者以及最創意的後女性主義者的,愛的故事。

我就是在這樣一種華麗而荒涼的時代場景中遇見我所景仰的海倫‧ 西蘇的。這一個有點神奇的創意女性文學理論家,終於,我們碰見了。

碰見,我最想要遇見的,一位新世代最具顛覆性的解構學派作家。她以陰性文本的形式對我說:請原諒我說「我」的故事。我其實,並不想以「我」的名義寫自己。我也從未以這種方式說過「我」的故事。

我說的,其實都是他人的故事,與身世。

這美妙的說法正是這本書中「我」的故事,也是我的書寫方式。

許多年後,「我」真的忘記了自己的姓名和自我原來的面貌。我漸漸通過過去的美好時光回憶陳舊的往事。戰火青春過去了,流失的古王國雕像所象徵的微笑像潰瘍的岩石崩坍了。少年時代所憧憬的少女如玫瑰花枯萎在記憶中。荒野外,那些遠古的早已逝去或根本未曾發生的事蹟落在青春期以來我所嚮往的文學意象中,越變越美幻。

在逐年老去的漂流中我沉溺於逐漸遠去的性靈和可能是真實的或假象的生活。無人覺察地,老去。

在都巿快速發展與層出不窮的擴建中,國際社會已變得十分的科幻化,而在個人的第三世界中我卻是一個名不見經傳的不經審判就已被定罪的,原罪者。

我來到西蘇在法國以她的母語所建構而成的,歷史文本場景。

坐在,西蘇當年坐過的花神咖啡館的座位上。

那是早年波娃和沙特也坐過的座位,還有周恩來與鄧小平留學法國時也坐過的位子。那獨有的咖啡香讓我追憶起從未存在過卻早已杳然而逝的少女少男的故事。我來到西蘇在法國以她的母語所建構出來的歷史場景,追憶起一些真正存在過卻早已杳然而逝的女孩子的故事。

少女時光是西蘇最願意記起而又可以寬恕的往事。在年少輕狂與浪漫交織的追憶中,一些生死未卜的戀情在現代學府裡流傳。西蘇門派的女性異客們在當代學術的地平線上,平庸而高貴地求存。我的內心,浮現,一場永不消失的蝶舞,仍舊相信一切美的故事。

這也許是我這一生中最後的,華麗蝶舞。我這一世代無法停止對於未來美好世界的追求,這樣那樣地,生活。也許真會有人體電腦晶片結合有機生物體的未來人。也許有更大的破壞就要到來,後世的新世代或許將面對更絕望的末日世界景觀。誰知道呢。

在這世代,我和西蘇這一位女性主義奉獻者共同走入女性文本深處的黃金季節,追憶起那些遙遠的星期天的早晨。星期天,永遠是無際的夜,孕生了以後所有的星期天。她說。一些忘不了的微不足道的往事,既簡單又神祕。

那些漂移如海洋的夜晚裡,我們記起黃昏時分大雨後爬出地面的紅色蚯蚓。記得,童年花園中偶爾從雨林深處爬到家門外的、終身孤獨的熱帶陸龜;也記得,從雨林邊緣迷途而來、頸下帶著紅色刀刃狀的蜥蜴;還有在每棵不同樹下的螞蟻族群,那些一再被孩子用腳殘踏蹂躪的蟻族帝國的,家園。

在中年的青春期裡,我試圖模仿西蘇白色乳汁寫作方式深入文字的內心世界,在人生必死的門下做一名學徒。

人出於需要征服需要贏得愛而開始寫作。然後進入死亡。一切都已失去。一切都有待重新尋回。我相信人只能在悼亡或追悼的一刻,開始步上一條發現之路,一條寫作或別的什麼發現之路。寫作行為的開端與逝者如斯的體驗、與丟失或拋棄了通過世界的鑰匙的感覺、與對不可復得、終有一死之物之珍貴感受的突然渴望、與對重獲通往世界的門徑、重獲呼吸的急切希冀、與珍藏以往痕跡的心願等等,都有著不解之緣。我們注定在人生必死的門下做一名學徒。

──西蘇

穿越地平線,永無止境的逃亡

「在兩字當中

我說的話消逝了

我只知道我仍活著

在兩個括弧之間」

戰火青春

記憶,失去了早年的悲壯,時不時地撞擊我們,在煉金術的夜晚,如夜色,落在晚期肝癌療養期間的白色病床上。

身軀的痛,教他記起消失已久的顏容。病痛的軀體帶來未曾有過的另一種痛,像記憶,從最遙遠的童年回溯,久久,停留在消失已久的日子裡。一個少年,記起父親的臉。父親如果還活著的話如今也已是百多歲的老人了。他的頭髮如今已像當年父親的白髮那般銀亮蒼勁。

一張張幾乎記不起來的、不知是誰的五官容貌,浮現出來。那是幾乎遺忘了數十年的人物影像,是早年父親離開家鄉前常到家裡來喝酒下棋的父輩臉譜。有一天戰火打到家門口,家鄉的人在亂成一團的苦難中四處逃亡。一張張戰火中的臉,在他的逃亡路上無止限地延長漂泊。

經過許多年後這些早已遺忘在記憶地平線景深處的臉,對他來說都是已經死亡的故人。他在記憶中重新看到一張孩童時代的憂鬱的臉。在他走上昏迷不醒的往事叢林的路程中,他不再有清醒時候的焦急心情,他如今有很多很多時間可以慢慢追憶,時間已經停止,他似乎想起了這是一張曾在鏡子中,看過的臉。

戰火,早已遠離我這一代人,卻沒有,離開過他。

孩童記憶中遙遠的印象,在他的睡夢裡慢慢變得巨大而清晰。他的家門他的莊園在童年逃亡路上毀了,戰火緊隨著他跟著大人逃離家鄉。

那時候他不會料到,那將是一生一世的逃亡路線。

少年時期的逃亡路,路上的風景線述說著一個少年和家人失散的心情,首次感受到心臟被死亡暗語銘刻的恐慌。一個人,在戰火的恐懼中,經過恐慌而飢餓的第一個夜晚以後,在絕望的深坑裡遇到一個同樣孤身逃亡的女人,一段被他後來形容為用盡一生都沒有能力遺忘的初始愛慾體驗。或者說,那時候他以為那就是愛情。

愛慾體驗為他的逃亡生涯帶來純粹的詩意語言,幻化為他日後的生活流程中的精神指標。

注入他。注入,日後取之不盡的、他稱之為他所不能或缺的生命能量。

在那年代的戰火硝煙中,一個單身孤旅的奇異女人,黑而長的髮辮,黑而深的眼瞳黑如無月的雨林,像一座與世隔絕的古典油畫中現身的女神,赤躺著,他第一次感受到女人的美。

次,深夜的空中轟炸之後的叢林路上,他和這一個傳奇般的混血女人一起逃亡一路相依為命躲避過路上各種戰火的,考驗。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價