內容簡介

本書深入探索北宋汴京的都市紋理,同時借助相關典籍著作之考據,精闢解析

畫中飛橋、彩樓歡門、邸店等建築設計緣由。對於城門樓、官署、寺院及宋式

屋頂之美,亦有獨到之說明。此外,書中也連結當時的社會儀俗、飲食特色及

時尚用品等細節,深入瞭解北宋社會。

歷來人們最常發問及探討的議題:『張擇端所繪為汴京何處?』,書中亦有石破 天驚的解答。畫中何處可見汴京『汴堤殘跡』、『水系網絡』?還有,中國最早圖像化的『家戶煙囪』,十千腳店前那匹好馬的來歷……,都有了答案。

本書以『步隨景移,景隨步走』的全線導覽方式,一一走訪畫中景物,建築講

說之細膩,可謂歷來之最。對於九百多年前的北宋社會,可望為讀者帶來更多

的想像空間。

畫中飛橋、彩樓歡門、邸店等建築設計緣由。對於城門樓、官署、寺院及宋式

屋頂之美,亦有獨到之說明。此外,書中也連結當時的社會儀俗、飲食特色及

時尚用品等細節,深入瞭解北宋社會。

歷來人們最常發問及探討的議題:『張擇端所繪為汴京何處?』,書中亦有石破 天驚的解答。畫中何處可見汴京『汴堤殘跡』、『水系網絡』?還有,中國最早圖像化的『家戶煙囪』,十千腳店前那匹好馬的來歷……,都有了答案。

本書以『步隨景移,景隨步走』的全線導覽方式,一一走訪畫中景物,建築講

說之細膩,可謂歷來之最。對於九百多年前的北宋社會,可望為讀者帶來更多

的想像空間。

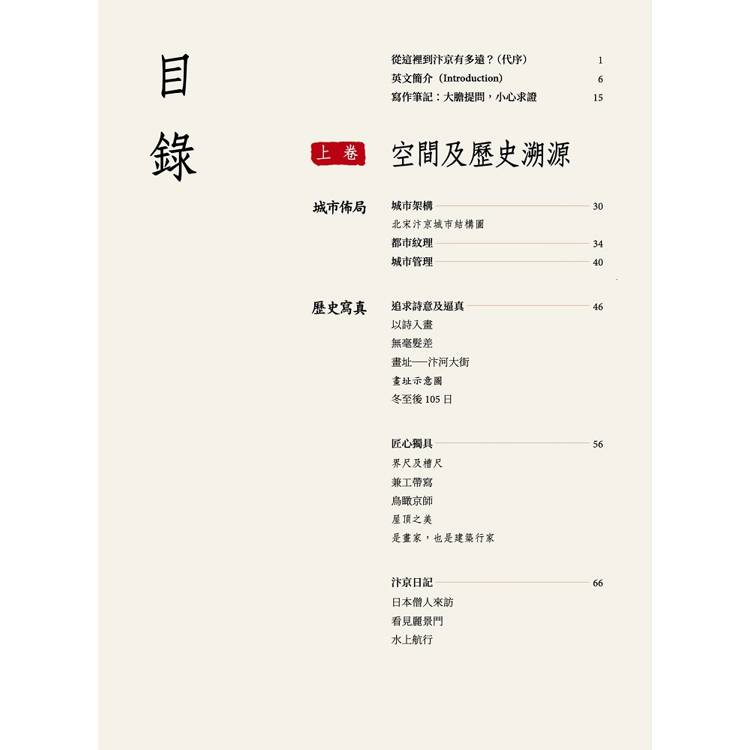

目錄

目 錄

從這裡到汴京有多遠 ?(代序) 3

英文簡介(INTRODUCTION) 8

寫作筆記:大膽提問,小心求證 16

上 卷 空間及歷史溯源

城市佈局 城市架構 32

北宋汴京城市結構圖

都市紋理 36

城市管理 42

歷史寫真 追求詩意及逼真 46

以詩入畫

無毫髮差

畫址—汴河大街

畫址示意圖

冬至後105日

匠心獨具 56

界尺及槽尺

兼工帶寫

鳥瞰京師

屋頂之美

是畫家,也是建築行家

汴京日記 65

日本僧人來訪

看見麗景門

水上航行

社會民情 71

民以食為天

寺院飲食經濟

女子外出

建築意象 北宋建築形制 78

唐與五代風格兼具

汴京建築變貌

手工業豐富建築樣貌

頒布《營造法式》

水路與土路

綵樓歡門 88

歷代演進

結綵為寺

佛教建築的影響

禪宗思想釋放創意

水利工事 102

汴堤工事

汴水從今不復渾

河水氾濫

京畿溝洫

河上飛橋 110

汴京飛橋由來

飛橋細部設計

鉤欄結構演變

天寒白鶴歸華表

飛橋名稱探究

家戶煙囪 119

中土煙囪查考

圖像及實物證據

最早的家戶煙囪圖像

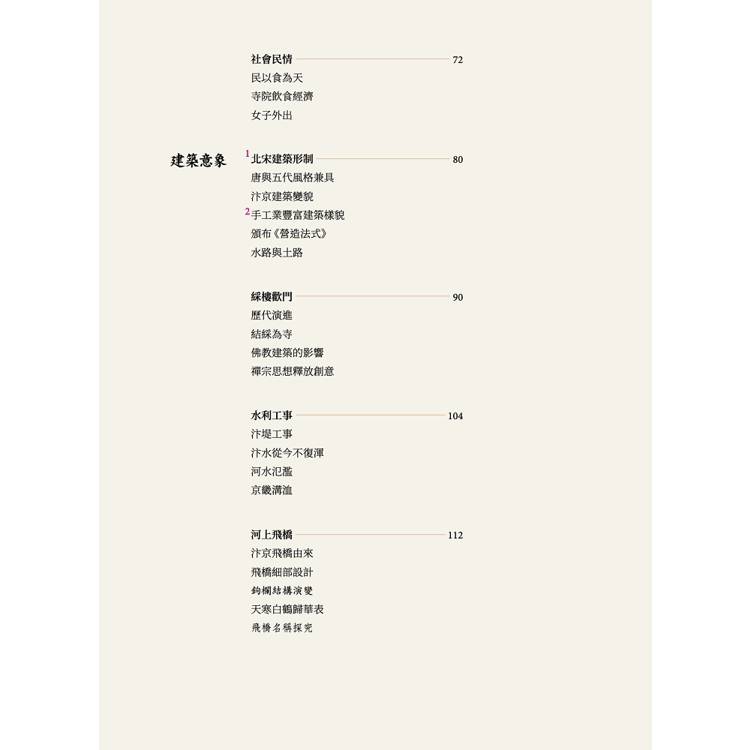

下 卷 漫步在汴京

野田郊居 春寒遲種 130

萬頃平如掌

榆柳當道 134

出城歸來的都人

打水灌園 135

喝探驚動人畜

土牆,棘籬,瓦屋 137

河街橋市.一 汴河饒曲流 144

汴河淤沙

汴水無日絕江船 145

拉 纖

擺子船

十里笙歌邑屋連 149

私人碼頭

土街店舖 152

農家變商家

亭 子

汴堤殘跡 156

家戶煙囪圖

堤屋共構,汴堤不見了

河街橋市.二 步步為營好過橋 164

鐵 錨

水岸群屋 166

青布傘下的飲子

十千腳店 168

來自異邦的設計母題

十千腳店前好馬

遠去的船隻 179

十字街區 水岸街道 184

飲食菜單

造車作坊

工、丁字型佈局群屋 186

布幔搭造涼棚

宋代織品

相命攤

官府衙門—防城庫 189

溝洫網絡

廊屋變商舖 193

住家變店家

護龍河畔 土坡銜水 200

都人出遊

橋門市井 201

北宋米麵混食

哼哈殿造型寺院 204

豬隻漫步京師

北宋寺觀特色

四阿頂的城門樓 205

宋門小河 210

汴河大街.一 進 城

稅吏把關 216

宋代稅制

門頭裝飾顯官樣

拉弓之人 219

駱駝商隊 220

修面生意

繁華市井

孫羊店 222

仙禽意象

宋人愛花

久住.王員外家 227

豪邸變客邸

李家輸賣 228

曹家香料舖 228

宋代榷香制度

汴河大街.二 路口北街

肉 行 234

豬隻身價不等

說話人

便面之人

楊家應症 237

王家疋帛舖 237

劉家香舖 238

甲第星羅

解與質庫 239

富貴豪邸 240

坎兒井 241

坎兒井的歷史

度僧給牒

趙太丞家 243

照看百病

太相府邸 245

高級官邸

交椅顯身分

斗拱由簡而繁

官邸走樣

從這裡到汴京有多遠 ?(代序) 3

英文簡介(INTRODUCTION) 8

寫作筆記:大膽提問,小心求證 16

上 卷 空間及歷史溯源

城市佈局 城市架構 32

北宋汴京城市結構圖

都市紋理 36

城市管理 42

歷史寫真 追求詩意及逼真 46

以詩入畫

無毫髮差

畫址—汴河大街

畫址示意圖

冬至後105日

匠心獨具 56

界尺及槽尺

兼工帶寫

鳥瞰京師

屋頂之美

是畫家,也是建築行家

汴京日記 65

日本僧人來訪

看見麗景門

水上航行

社會民情 71

民以食為天

寺院飲食經濟

女子外出

建築意象 北宋建築形制 78

唐與五代風格兼具

汴京建築變貌

手工業豐富建築樣貌

頒布《營造法式》

水路與土路

綵樓歡門 88

歷代演進

結綵為寺

佛教建築的影響

禪宗思想釋放創意

水利工事 102

汴堤工事

汴水從今不復渾

河水氾濫

京畿溝洫

河上飛橋 110

汴京飛橋由來

飛橋細部設計

鉤欄結構演變

天寒白鶴歸華表

飛橋名稱探究

家戶煙囪 119

中土煙囪查考

圖像及實物證據

最早的家戶煙囪圖像

下 卷 漫步在汴京

野田郊居 春寒遲種 130

萬頃平如掌

榆柳當道 134

出城歸來的都人

打水灌園 135

喝探驚動人畜

土牆,棘籬,瓦屋 137

河街橋市.一 汴河饒曲流 144

汴河淤沙

汴水無日絕江船 145

拉 纖

擺子船

十里笙歌邑屋連 149

私人碼頭

土街店舖 152

農家變商家

亭 子

汴堤殘跡 156

家戶煙囪圖

堤屋共構,汴堤不見了

河街橋市.二 步步為營好過橋 164

鐵 錨

水岸群屋 166

青布傘下的飲子

十千腳店 168

來自異邦的設計母題

十千腳店前好馬

遠去的船隻 179

十字街區 水岸街道 184

飲食菜單

造車作坊

工、丁字型佈局群屋 186

布幔搭造涼棚

宋代織品

相命攤

官府衙門—防城庫 189

溝洫網絡

廊屋變商舖 193

住家變店家

護龍河畔 土坡銜水 200

都人出遊

橋門市井 201

北宋米麵混食

哼哈殿造型寺院 204

豬隻漫步京師

北宋寺觀特色

四阿頂的城門樓 205

宋門小河 210

汴河大街.一 進 城

稅吏把關 216

宋代稅制

門頭裝飾顯官樣

拉弓之人 219

駱駝商隊 220

修面生意

繁華市井

孫羊店 222

仙禽意象

宋人愛花

久住.王員外家 227

豪邸變客邸

李家輸賣 228

曹家香料舖 228

宋代榷香制度

汴河大街.二 路口北街

肉 行 234

豬隻身價不等

說話人

便面之人

楊家應症 237

王家疋帛舖 237

劉家香舖 238

甲第星羅

解與質庫 239

富貴豪邸 240

坎兒井 241

坎兒井的歷史

度僧給牒

趙太丞家 243

照看百病

太相府邸 245

高級官邸

交椅顯身分

斗拱由簡而繁

官邸走樣

序/導讀

從這裡到汴京有多遠?(代序)

會想要看清楚一幅古畫的涵義,可能和當年時常巡禮台北故宮博物院的經驗有關。

中學時就讀於台北故宮旁邊的住讀學校,每逢週末放假日,當同學們提著大大小小的行囊回家時,也是我這個不克返家的遠道生登門造訪故宮的日子。

故宮成了我的假日行宮,也是我與古人交遊往還的一條時光隧道。

擺放翠玉白菜的熱門廳室,總先留給人聲嘈雜的觀光旅遊團;越往樓高處走,人煙越是稀少的展畫室,才是我與古人「紙上相逢」的秘密基地。

白日裡,遠遠望著濃綠點翠的故宮庭園;假日時,則是風雨無阻的投入它的懷抱;有好長一段時間,故宮成了我最奢華的後花園。

徘徊在展示櫥窗前,有時靜靜品析郭熙山水意境的縹緲深遠,有時深深讚嘆蘇軾《寒食帖》,最是耐人尋味……。當時也看過清院本《清明上河圖》〔1〕,只是在人潮雜沓的廳室中相遇,未曾留下太深刻的印象。

¶

後來會對環境空間進行觀察解析,是在美國加州大學柏克萊分校求學時學來的功夫。

柏克萊大學環境設計學院教授PETER BOSSELMANN,將一生的熱情都奉獻給了都市的形成與發展。由他教授的201號課程,更是建築、都市規劃及景觀建築等科系學生跨系搶修的熱門STUDIO。

這一天,清早的陽光煦煦,舊金山最早開發的傳道區(MISSION DISTRICT),街頭簇擁了一群柏克萊師生。這群人引頸顧盼,看街道,看建築形式,也看街廓變化。帶頭的BOSSELMANN教授滔滔開講,餘音未了,腳下一條幾乎已隱沒於現代馬路間的軌道遺痕,出其不意的吸引了他的目光;只見BOSSELMANN沿著鐵道斜走的方向用手一揮,那些沿線佇立的老舊商店、客旅驛站,仿如瞬間都重新甦醒了過來。

BOSSELMANN教授彷彿手持魔術棒,在他的點化之下,時間與空間有了對話的歷史座標,也拉出了一條城市發展的歷史長河。

傳道街(MISSION STREET)很長,長到足以囊括商業街道的各種典型樣貌。但BOSSELMANN偏偏不以此為滿足,他開始轉進爬坡的街區,他要學生進一步去了解鄰里社區形成的來龍去脈。

舊金山位在山陵坡丘,地形跌宕起伏,不循等高線行進,卻以棋盤式方格造就的街道設計,雖然為它贏得了都市規劃的美名,卻讓穿梭其間的行人苦不堪言。華髮斑白的BOSSELMANN教授,腳上一雙紳士型優雅皮鞋;這樣「即興式」的急行軍,只是他一時興起,隨時會打道回府吧?!

結果不然,只見BOSSELMANN一馬當先,奮力跟進的年輕學子們在陡峻的上坡路上迤邐成一條長龍,各個面紅耳赤,氣喘吁吁;教授耐心等候,每個據點先收攏每一名成員,再繼續往上前進,他要將學生帶往高處,因為從那裡才能看見整座城市的真實樣貌,只有更上層樓,才能淬鍊出觀察都市紋理的銳利目光。

¶

柏克萊大學的史塔東亞圖書館(C.V. STARR EAST ASIAN LIBRARY),為美國三大東亞圖書館之一,裡頭典藏了開啟中國古歷史的金鑰匙。

受惠於前人在歷史道路上披荊斬棘的努力,為後人鋪陳了一條通往北宋汴京的道路。夙有「中國古建築之父」美稱的梁思成,和當時中國營造學社的其他成員,如劉敦楨、莫宗江等,「幾個死心眼的建築師,放棄了他們蓋洋房的好機會,卷了鋪蓋到各處測繪幾百年前同行先進……所蓋驚人的偉大建築物。」〔2〕。

正因為這幾個死心眼的建築師,不畏艱辛,爬樑上柱,將支撐起中國古建築的樑架斗拱,硬是一根根測繪記錄了下來,以珍貴的第一手資料,印證歷史典籍中的營造法則,不僅為後人揭開了中國古建築的演變脈絡,也闡明了北宋建築在古建築的轉折變貌上扮演的關鍵角色。巧合的是,張擇端所繪《清明上河圖》恰好捕捉住了這段建築歷史的變貌。

中國近代史上,可能是最早接受到包浩斯(BAUHAUS)建築理論啟蒙的女建築師林徽因,在避難(抗日戰爭)四川李莊期間,動筆描寫的宋遼金建築變遷,以及嘗試理解的宋朝都邑演變,也提供了重要的參考資料。由她親筆描摹的《北宋東京城市結構圖》,更為後人留下了「承先啟後」的堅實基礎。

此外,書名中所用「建築意」一詞,乃出自徽因女士所首創。前人智慧的結晶,不敢掠美,特此一提。

¶

這本書的寫作過程,也是精采的發現過程。

重返柏克萊校園,除了有機會大量閱覽東亞圖書館裡的各類書畫典籍,有時因為聽了一場希臘考古演講,或是地中海地區的水井探查,竟意外得來「靈光乍現」的啟發。

獲得旅遊研究獎學金的柏克萊研究生,為探查地下水井的古老實用價值,實地走訪了歐亞一帶。這位研究獎學金的幸運得主,雖未曾深究此乃中國漢代即發明的地下窖井技術,但她自歐亞各地攜回的水井照相,卻讓人看見兩千多年前張騫通使西域所達成的交流使命。遺緒猶存的歐亞地下水井,如今卻反過頭來,照見《清明上河圖》中那口「坎兒井」的身世。

來自雅典「德國考古研究所」(GERMAN ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE AT ATHENS)的所長WOLF-DIETRICH NIEMEIER在演講中所展示的希臘神龕,以及任職於英國倫敦「維多利亞及艾伯特博物館」(VICTORIA AND ALBERT MUSEUM)的研究員NACHIKET CHANCHANI走訪印度所拍攝的喜馬拉雅神龕……,一張張意像鮮明的圖像,透露出藝術元素世紀大遷徙的脈絡,又一次驗證中土佛教藝術,窮本溯源,可上追希臘的歷史淵源。

這支緣起於希臘的藝術大軍,隨著亞歷山大大帝東征,進而影響伊斯蘭,形成希伊混合藝術,接著再東傳印度,成為希臘、伊斯蘭與印度三者混合的犍陀羅(GANDHARA)藝術。其後傳入敦煌及河西走廊,深入中原,創造出華梵一體的獨特風格。這些外來藝術造型的影子,都在張擇端筆下的「綵樓歡門」得到了釋放,成為北宋汴京的流行符號。

¶

《清明上河圖》中的故事,精彩處處,像是「十千腳店」門前栓了一匹逕自低頭覓食的好馬,其體態渾圓壯碩,配備了講究的鞍勒,尤其馬鞦懸著兩節紅絲拂,相較於歷來古畫中的馬匹,獨樹一格!不禁令人想探知馬匹的主人是誰?從動念到發覺線索,中間相隔數年,終究有了眉目。

類似這樣的發覺與探究,幾乎隱藏在畫中每個角落。由於過程令人驚喜讚嘆,於是又錄下《寫作筆記》(見下篇),希望將來龍去脈與更多人分享。

「上河圖」裡的故事,這本書並未說盡。張擇端歷經無數寒暑始成的畢生力作,俯拾皆故事,處處有文章,其中的精妙絕倫,仍待有心人士繼續探索與發掘。

1. 《清明上河圖》為北宋宮廷畫師張擇端所作,描繪北宋時期的汴京風貌,現收藏於北京故宮博物院。另,清院本《清明上河圖》乃由清宮畫院的五位畫師於乾隆元年合作完成,其參考前朝仿本,再加上明清當代採影而成,現藏於台北故宮博物院。

2. 引用林徽因女士語。

會想要看清楚一幅古畫的涵義,可能和當年時常巡禮台北故宮博物院的經驗有關。

中學時就讀於台北故宮旁邊的住讀學校,每逢週末放假日,當同學們提著大大小小的行囊回家時,也是我這個不克返家的遠道生登門造訪故宮的日子。

故宮成了我的假日行宮,也是我與古人交遊往還的一條時光隧道。

擺放翠玉白菜的熱門廳室,總先留給人聲嘈雜的觀光旅遊團;越往樓高處走,人煙越是稀少的展畫室,才是我與古人「紙上相逢」的秘密基地。

白日裡,遠遠望著濃綠點翠的故宮庭園;假日時,則是風雨無阻的投入它的懷抱;有好長一段時間,故宮成了我最奢華的後花園。

徘徊在展示櫥窗前,有時靜靜品析郭熙山水意境的縹緲深遠,有時深深讚嘆蘇軾《寒食帖》,最是耐人尋味……。當時也看過清院本《清明上河圖》〔1〕,只是在人潮雜沓的廳室中相遇,未曾留下太深刻的印象。

¶

後來會對環境空間進行觀察解析,是在美國加州大學柏克萊分校求學時學來的功夫。

柏克萊大學環境設計學院教授PETER BOSSELMANN,將一生的熱情都奉獻給了都市的形成與發展。由他教授的201號課程,更是建築、都市規劃及景觀建築等科系學生跨系搶修的熱門STUDIO。

這一天,清早的陽光煦煦,舊金山最早開發的傳道區(MISSION DISTRICT),街頭簇擁了一群柏克萊師生。這群人引頸顧盼,看街道,看建築形式,也看街廓變化。帶頭的BOSSELMANN教授滔滔開講,餘音未了,腳下一條幾乎已隱沒於現代馬路間的軌道遺痕,出其不意的吸引了他的目光;只見BOSSELMANN沿著鐵道斜走的方向用手一揮,那些沿線佇立的老舊商店、客旅驛站,仿如瞬間都重新甦醒了過來。

BOSSELMANN教授彷彿手持魔術棒,在他的點化之下,時間與空間有了對話的歷史座標,也拉出了一條城市發展的歷史長河。

傳道街(MISSION STREET)很長,長到足以囊括商業街道的各種典型樣貌。但BOSSELMANN偏偏不以此為滿足,他開始轉進爬坡的街區,他要學生進一步去了解鄰里社區形成的來龍去脈。

舊金山位在山陵坡丘,地形跌宕起伏,不循等高線行進,卻以棋盤式方格造就的街道設計,雖然為它贏得了都市規劃的美名,卻讓穿梭其間的行人苦不堪言。華髮斑白的BOSSELMANN教授,腳上一雙紳士型優雅皮鞋;這樣「即興式」的急行軍,只是他一時興起,隨時會打道回府吧?!

結果不然,只見BOSSELMANN一馬當先,奮力跟進的年輕學子們在陡峻的上坡路上迤邐成一條長龍,各個面紅耳赤,氣喘吁吁;教授耐心等候,每個據點先收攏每一名成員,再繼續往上前進,他要將學生帶往高處,因為從那裡才能看見整座城市的真實樣貌,只有更上層樓,才能淬鍊出觀察都市紋理的銳利目光。

¶

柏克萊大學的史塔東亞圖書館(C.V. STARR EAST ASIAN LIBRARY),為美國三大東亞圖書館之一,裡頭典藏了開啟中國古歷史的金鑰匙。

受惠於前人在歷史道路上披荊斬棘的努力,為後人鋪陳了一條通往北宋汴京的道路。夙有「中國古建築之父」美稱的梁思成,和當時中國營造學社的其他成員,如劉敦楨、莫宗江等,「幾個死心眼的建築師,放棄了他們蓋洋房的好機會,卷了鋪蓋到各處測繪幾百年前同行先進……所蓋驚人的偉大建築物。」〔2〕。

正因為這幾個死心眼的建築師,不畏艱辛,爬樑上柱,將支撐起中國古建築的樑架斗拱,硬是一根根測繪記錄了下來,以珍貴的第一手資料,印證歷史典籍中的營造法則,不僅為後人揭開了中國古建築的演變脈絡,也闡明了北宋建築在古建築的轉折變貌上扮演的關鍵角色。巧合的是,張擇端所繪《清明上河圖》恰好捕捉住了這段建築歷史的變貌。

中國近代史上,可能是最早接受到包浩斯(BAUHAUS)建築理論啟蒙的女建築師林徽因,在避難(抗日戰爭)四川李莊期間,動筆描寫的宋遼金建築變遷,以及嘗試理解的宋朝都邑演變,也提供了重要的參考資料。由她親筆描摹的《北宋東京城市結構圖》,更為後人留下了「承先啟後」的堅實基礎。

此外,書名中所用「建築意」一詞,乃出自徽因女士所首創。前人智慧的結晶,不敢掠美,特此一提。

¶

這本書的寫作過程,也是精采的發現過程。

重返柏克萊校園,除了有機會大量閱覽東亞圖書館裡的各類書畫典籍,有時因為聽了一場希臘考古演講,或是地中海地區的水井探查,竟意外得來「靈光乍現」的啟發。

獲得旅遊研究獎學金的柏克萊研究生,為探查地下水井的古老實用價值,實地走訪了歐亞一帶。這位研究獎學金的幸運得主,雖未曾深究此乃中國漢代即發明的地下窖井技術,但她自歐亞各地攜回的水井照相,卻讓人看見兩千多年前張騫通使西域所達成的交流使命。遺緒猶存的歐亞地下水井,如今卻反過頭來,照見《清明上河圖》中那口「坎兒井」的身世。

來自雅典「德國考古研究所」(GERMAN ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE AT ATHENS)的所長WOLF-DIETRICH NIEMEIER在演講中所展示的希臘神龕,以及任職於英國倫敦「維多利亞及艾伯特博物館」(VICTORIA AND ALBERT MUSEUM)的研究員NACHIKET CHANCHANI走訪印度所拍攝的喜馬拉雅神龕……,一張張意像鮮明的圖像,透露出藝術元素世紀大遷徙的脈絡,又一次驗證中土佛教藝術,窮本溯源,可上追希臘的歷史淵源。

這支緣起於希臘的藝術大軍,隨著亞歷山大大帝東征,進而影響伊斯蘭,形成希伊混合藝術,接著再東傳印度,成為希臘、伊斯蘭與印度三者混合的犍陀羅(GANDHARA)藝術。其後傳入敦煌及河西走廊,深入中原,創造出華梵一體的獨特風格。這些外來藝術造型的影子,都在張擇端筆下的「綵樓歡門」得到了釋放,成為北宋汴京的流行符號。

¶

《清明上河圖》中的故事,精彩處處,像是「十千腳店」門前栓了一匹逕自低頭覓食的好馬,其體態渾圓壯碩,配備了講究的鞍勒,尤其馬鞦懸著兩節紅絲拂,相較於歷來古畫中的馬匹,獨樹一格!不禁令人想探知馬匹的主人是誰?從動念到發覺線索,中間相隔數年,終究有了眉目。

類似這樣的發覺與探究,幾乎隱藏在畫中每個角落。由於過程令人驚喜讚嘆,於是又錄下《寫作筆記》(見下篇),希望將來龍去脈與更多人分享。

「上河圖」裡的故事,這本書並未說盡。張擇端歷經無數寒暑始成的畢生力作,俯拾皆故事,處處有文章,其中的精妙絕倫,仍待有心人士繼續探索與發掘。

1. 《清明上河圖》為北宋宮廷畫師張擇端所作,描繪北宋時期的汴京風貌,現收藏於北京故宮博物院。另,清院本《清明上河圖》乃由清宮畫院的五位畫師於乾隆元年合作完成,其參考前朝仿本,再加上明清當代採影而成,現藏於台北故宮博物院。

2. 引用林徽因女士語。

試閱

寫作筆記:大膽提問,小心求證

張擇端所作《清明上河圖》裡的人事時地物,一直是古今中外人士前仆後繼試圖解密的對象,(為此特別附上英文簡介)。本書許多謎底的揭曉,已超出最初的預期,謹將更多的發掘過程及秘辛,在此與諸位分享。

敲門磚

本書能順利完成,主要奠基於前人的努力,書中引用的文獻資料無疑是破解百年迷障的重要工具與媒介,無比珍貴!

還有一類參考資料,雖未列名書中,但也同等重要;因其明顯的謬誤,或隨口捻來的「揣測」,令人更想另探虛實,證明真假。這也是此文篇名——大膽提問,小心求證——的重要原由;可惜這類資訊未能一一列名致謝,(那樣反成了大不敬)。

慎選史料及文獻

本書史料之選用,優先採取與張擇端年代相近的人物之著作,如北宋的孟元老《東京夢華錄》、李誡《營造法式》、郭若虛《圖畫見聞誌》、鄧椿《畫繼》等,以及宋徽宗趙佶、李公麟、蘇軾等宋代書畫名家的作品。

北宋期間來華參訪的日本僧人成尋,以中文撰寫《參天台五臺山記》,也提供了極其珍貴的第一手資料。此外,當時的歷史記錄文獻,如《宋史》、《宋會要》及《續資治通鑑長編》等,以及年代相近的詩詞歌賦中所描繪的相關景物,均列為優先參考對象。

文中引用之典籍著作,每一章節均獨立標示,以方便讀者檢索查證。因多處引用古籍,文字校正時,亦使用唾手可得之電子書查驗;若有出入時,仍以古籍(紙本)用字為準,特此說明。

圖像及實物比對

「圖像辨識」無疑是最直接的視覺分析手法,筆者幾乎翻遍了柏克萊加大東亞圖書館裡相關的中、日文圖冊。《清明上河圖》中,十千腳店前「綵樓歡門」的造型由來,與敦煌壁畫之間的關聯性,便是由此得來,(文中尚有其他實例說明)。

柏克萊東亞圖書館珍藏的《清明上河圖》白描仿本,畫中細節清楚明晰,猶如真品,比起北京故宮出版的《清明上河圖》長卷,毫不遜色。原圖污損的畫面,仿本清晰可辨,有興趣的朋友可前往預約借閱。(規定在專室閱覽,不得外借,不得照相。)

除了歷史圖像,現實世界存留的建築古蹟和實物,亦為驗證過往的重要線索;像是日本古都奈良,保存了不少仿唐時期的古寺,即便是日本現代民居的門閭建築,仍可見其泛發著中式「閥門」、「櫺星門」的意趣。現地拍攝的實景照片,散放在各相關章節,以供參考。

此外,柏克萊加大校園裡的倫敦梧桐,也跟「上河圖」裡的「砍頭柳」一樣,運用了相同的修枝手法,文中亦有照片供比對。

找尋理想地圖

長久以來,大家都在努力探索《清明上河圖》所繪何處?要回答這個問題,首先要有一幅完善的北宋汴京城市地圖。

在諸多歷史圖檔中,本書選擇以林徽因所作——《北宋東京城市結構圖》為參考基準。林建築師不僅學養兼備,她對宋朝都邑演變的研究,更是到了殫精竭力的地步。

1940年冬天,當時是抗戰期間,中央研究院為了保護大批善本書及各種珍貴文物,決定從昆明遷往四川李莊。林徽因與夫婿梁思成一直以來想寫一部中國人的建築史,為了方便參考中研院的圖書資料,夫婦倆決定跟隨遷往四川,毅然拋下他們在昆明自建的房子和一群老友。

梁思成夫婦這種使命必達的精神,也展現在他們治學態度之專精與投入。事實上,林徽因這段期間長年臥病床榻,但從她奮不顧命投入工作的專業熱情,還有中研院古籍善本作為後盾的完美支援,她筆下的《北宋東京城市結構圖》必有可觀處。

以林徽因的城市結構圖為基礎,本書又依據《宋史•地理志》及《東京夢華錄》等文史資料,在圖上替汴河增添分支——「裡河」及「外河」,另外又加上「大遼人使繹路」。如此一來,北宋汴京城市地圖乃更臻完備,對於找尋張擇端筆下的《清明上河圖》繪點,亦大有助益。

現代人遊覽名勝古蹟,一般都有專人(或自助語音導覽)在旁解說相關歷史文化背景,以收深入淺出之效。本書分為上、下兩卷,讀者可從「上卷」裝備北宋史地資訊,接著即可進入「下卷」漫遊《清明上河圖》中的汴京。

解索丹

歷來對於《清明上河圖》的解讀,可謂各家爭鳴,百花齊放。以下謹就最是熱議的話題,分析解索。還有一些遭到忽略的重要細節,亦一一說明。

是麥田,還是稻田?

《清明上河圖》一起始便是野田郊居的景緻,一塊塊的農地裡到底種些什麼?因為還處於休耕狀態,畫面中看不出來。有趣的是,試圖講說的現代名家明顯有了歧見,北方的老師說是麥田,南方的老師則說是稻田。

到底是麥田,還是稻田?兩者之間大相徑庭!

翻開《宋史》一查,原來宋太宗年間始於河北地區興修水利,引水種稻,華北地區陸續出現廣袤稻田,《宋史‧志第四十八》寫到:「開封、陳留、咸平三縣種稻,……」。汴京所在之開封,確實已引汴水種稻,「上河圖」中所見是稻田無誤。(更多內容詳上卷•社會民情,及下卷•野田郊居。)

清明已至,卻不見水滿秧綠?

依照現代人的經驗,清明時節早該見到「青青稻苗長」的景象,為何《清明上河圖》中依舊是「萬頃平如掌」?

翻書一查,知名的中國氣象學家竺可楨先生在其研究中指出,中國近五千年來經歷了「四暖四寒」的氣候大變遷,十一世紀的北宋,正值中國歷史上的第三個寒冷期。

再對照《宋史》中自真宗至徽宗年間(1017—1113)連年京師大雪的災情記錄,不難想見當時「春寒遲種」的結果,難怪《清明上河圖》中不見水滿秧綠的畫面。(詳上卷•追求詩意及逼真。)

碌碡和石滾有別

田畝中兩大簇草捲旁躺著一架農具,狀似滾圓的石器由木軸穿心而過,這便是整田用的「碌碡」,專為碾壓草禾入土的工具。

宋代農業採精耕細作,根據北宋樓璹在《耕織圖》中描述,農民在播種前會先平整田地,此時碌碡即可派上用場,先將農地預備好,接著才進行布秧等農事。

有講說者將圖中碌碡稱為石滾。石滾也是農具的一種,外型與碌碡相似,但體積較小,主要用來碾壓麥子和穀子等使其脫殼。《清明上河圖》中,屋後有黃牛蹲立的那戶人家,屋角處便躺著石滾,讀者可依此比較碌碡和石滾的差異。(詳下卷•野田郊居。)

畫中是汴京的春天,還是秋天?

《清明上河圖》所描繪的季節,觀者時有爭論。要回答這個問題,先釐清當朝主事者的態度,是為重要關鍵。

《清明上河圖》由宋徽宗所欽題。徽宗趙佶本人即是造詣頗深的畫家和藝術家,他對畫作的講究不只嚴謹,甚至到了「龜毛」的地步;內文敘述了徽宗對畫作細節,嚴格要求的兩則實例,(詳上卷•追求詩意及逼真)。

待認清了宋徽宗對畫作的嚴苛態度,大概很難再提出《清明上河圖》不畫清明時節,而去畫秋天景物的猜疑了。

酒肆綵樓歡門從何而來?

《清明上河圖》中門面裝修最是華麗的酒樓,非孫羊店莫屬。只見其門口用了鳥鶴、團花及三角木杆紮縛而成「綵樓歡門」,呈現出一種「仙山瓊閣」的意境。乍看之下,跟敦煌壁畫神佛畫像中所呈現的「殿閣廊廡」,幾無二致。

對照李誡《營造法式》中神龕及經櫥類造型,亦隱約可見綵樓歡門的影子。顯見綵樓歡門必然深受佛教文化的影響,只是口說無憑,猶缺鐵證如山的文獻證實。

為了彌補這道缺口,筆者只能用最笨的辦法,從書本中一字一行的去查。花了幾天的工夫,幾乎翻遍了柏克萊加大東亞圖書館所有的歷史典藏,終於在《中國古代審美文化論》一書中,找到了關鍵性的四個字——結綵為寺。

原來早年的皇室及貴族公卿熱心向佛,一心想在自家住處「結綵為寺」,於是原本屬於寺院的設計語彙,不只進了貴冑之家,其後更輾轉跑到民間酒樓去了。

用最笨的方法小心求證,終於找到了解答。這樣的追查過程和發現,果然令人永誌不忘!

此外,畫中位在飛橋前方的「十千腳店」,其綵樓歡門繁複的木杆紮縛方式,一望即知非中土所有,往下追查的結果,這回去了一趟天竺,即現在所稱的印度。更多實例及細節說明,請參考上卷•綵樓歡門,及下卷•河街橋市•二。

怎麼知道城門樓內是汴河大街?

有了完善的《北宋汴京城市結構圖》,便不難找出畫家的視線瞄向何方。汴河大街緊臨汴河,又是汴京城內最繁忙的大街,朝廷畫師描繪京師繁華以彰顯聖上治國功績,不僅立意明確,也甚符合「清明上•河•圖」的意旨。

除了上述主觀論斷,客觀的環境事實,更能說明真相,《宋代外交制度研究》一書,提供了歷史證據。原來北宋為防止走漏國家機密,嚴格規範外來使節的行走路線,「大遼人使繹路」乃應運而生。

從事跨國貿易的胡商,亦不可能被排除在規範之外;「上河圖」中出現的駱駝商隊,大大縮減了街道名稱的搜索範圍。

根據《宋會要》及《續資治通鑑長編》記述,汴河大街往西走,不只專設有招待遼國、龜茲、大食、于闐等外國使節的「都亭驛」、「懷遠驛」等外使館,汴京城內最大的國際貿易市集「大相國寺」亦在此間,在在說明了汴河大街乃是對外國人士開放的交通網絡之一。

「上河圖」雖然不比林徽因的城市圖,直接在街道上載明了「汴河大街」四字,但張擇端傳神的繪畫功力,同樣功不可沒——只有胡人才騎乘的駱駝,經年失修的坍塌牆垣,與敦煌莫高窟壁畫中所見雷同的城門樓……,處處埋下了伏筆和暗示,讓人在追查過程中,一度懷疑自己成了福爾摩斯。(更多細節詳上卷•追求詩意及逼真。)

還有,畫中那座城門樓,為何只題了一個「門」字?本書又如何認定其為「麗景門」,亦即都人所稱之「舊宋門」?尋找相關的目擊證人,成了重要關鍵。

找到目擊證人

北宋期間,與張擇端一樣曾沿著汴河上溯的人士,在文獻資料中找到了另一人。他是日本僧人成尋,俗姓藤原氏。他和夥伴共八人,搭乘宋人商船西渡,計畫巡禮天台山、五臺山諸刹。他以中文撰寫的《參天台五臺山記》,提供了極其珍貴的第一手資料。

熙寧五年(1072)10月12日,這一天別具意義,歷經無數水上風浪,成尋一行進入了大宋國的京畿之地。他們乘坐的商船,沿著汴水溯流而上。成尋在日記中提到,他行經下土橋,之後再過三里,見到了「麗景門」。

不同於張擇端採俯瞰角度描繪城門樓的圖像,成尋以仰視角度用文字記述了他所見到的「麗景門」。無論何種方式,他們二人顯然都見到了不同時期的同一座城門樓。

有了成尋作為目擊證人,張擇端所繪城門樓之所在處,再添一筆實證!(詳上卷•汴京日記。)

畫中飛橋不是孟元老口中「虹橋」

最該鄭重提醒的是,畫中飛橋絕非孟元老口中的「虹橋」。

成尋描寫他經過「下土橋」後,再過三里(約1.5公里)才見到麗景門。孟元老說,汴河過了「上土橋」即投向西角子門入裡城;由此可見,「上土橋」理應更接近麗景門。而孟元老所說的「虹橋」,乃位於東水門外(汴京城外),跟「裡城」還隔了一個「外城」,其被畫入「上河圖」的可能性,比外城的「上土橋」及「下土橋」機率更低。

還有一種可能是,畫中飛橋乃橫跨「外河」的一座土橋。從平面圖上對照來看,又多了一種可能性。

此外,成尋提及他從無腳橋下行船經過所見,亦述及橋樑使用木料及鐵件等細節,對於掌握「上河圖」中飛橋的細部設計,提供了最直接的證據。(參考上卷•河上飛橋。)

驚喜指認十千腳店前馬匹

常把台北故宮當後花園的日子(見代序),在博物院裡看過次數最多的畫作,當屬朗世寧筆下的馬匹,(當時故宮長年展出朗世寧《百駿圖》)。後來看見張擇端筆下「十千腳店」前那匹好馬,從此念念不忘,想知道更多關於牠的來歷。

幾乎翻遍了以馬匹為主題的古畫……,終於看見一幅畫——「啊!同樣在馬鞦兩側繫著兩節紅絲拂——。」追查之下,這位畫家曾受封為大契丹國皇太子……,十千腳店前的好馬,果然有故事!(詳下卷•河街橋市•二。)

中國最早的家戶煙囪圖像

本書標舉《清明上河圖》中的兩支煙囪,是為中國最早圖像化的家戶煙囪,實在是一個意外的「讚嘆」!

來回觀賞「上河圖」的次數不知凡幾,有一回,畫面中民宅屋瓦上挺立的煙囪,令人眼睛一亮,不禁好奇歷代煙囪造型如何演變?接下去,自然是「上窮碧落下黃泉」的查找資料。

一個自稱「民以食為天」的民族,在傳世名家畫作中,竟不見煙火裊裊的家戶煙囪……?直到遇見五代南唐—北宋人士董源所繪《溪岸圖》,終於在山水房舍屋頂上,出現了煙囪的形象。

可惜董源《溪岸圖》的真偽爭辯多年。2012年在上海博物館舉辦的一場國際學術研討會上,主張真、偽的兩造雙方,依然各執己見。儘管《溪岸圖》的真假難下定論,但《清明上河圖》中的煙囪,確實出現在北宋時期,且造型、材質清晰可辨。張擇端無疑為「家戶煙囪」留下了最早的圖像記實。

筆者或有漏查之處,這個「最早」的稱號,歡迎各界隨時更新。相關章節詳上卷•家戶煙囪,及下卷•河街橋市•一、汴河大街•二。

張擇端是畫家,也是建築行家

不只家戶煙囪,中國史上無腳柱的木造飛橋,也在《清明上河圖》中將其具象化了。孟元老口中的「虹橋」,以及成尋書中所言「橋無柱」,不再只是文字敘述,從此有了實物比對。

除了橋樑、道路、城門樓,還有佔據「上河圖」大半畫面的房舍——從野村農戶、酒樓邸店、官府衙門……,到富貴豪邸——不僅建築形制不同,其建築手法、結構、用料及細節等,差異不知凡幾。尤其當時建築之法尚未統一,當代與古典裝修之法歧異,畫者若不具備建築底氣,只怕很難下筆,何況當時尚無照相技術呢!

北宋郭若虛說,「未識漢殿、吳殿、梁柱……,憑何以畫屋木?」一句話道破了界畫作者必須具備的胸中丘壑。換言之,張擇端不只是畫師,亦是建築能家。(詳上卷•匠心獨具。)

下一個提問

有不少有智之士建議,引用現代高科技顯像技術,解析《清明上河圖》中模糊不清的細節。那麼,接近畫幅尾端——趙太丞家隔壁太相府邸廳堂上,交椅背後的滿屏字跡——無疑是首選!讀清楚了那些字句,亦將開啟張擇端筆下的另一個天地。

撫今追昔,畫中細節仍待有心人士繼續「大膽提問,小心求證」,讓張擇端筆下的詩意、畫意和建築意,更清晰明朗的展現在觀者

張擇端所作《清明上河圖》裡的人事時地物,一直是古今中外人士前仆後繼試圖解密的對象,(為此特別附上英文簡介)。本書許多謎底的揭曉,已超出最初的預期,謹將更多的發掘過程及秘辛,在此與諸位分享。

敲門磚

本書能順利完成,主要奠基於前人的努力,書中引用的文獻資料無疑是破解百年迷障的重要工具與媒介,無比珍貴!

還有一類參考資料,雖未列名書中,但也同等重要;因其明顯的謬誤,或隨口捻來的「揣測」,令人更想另探虛實,證明真假。這也是此文篇名——大膽提問,小心求證——的重要原由;可惜這類資訊未能一一列名致謝,(那樣反成了大不敬)。

慎選史料及文獻

本書史料之選用,優先採取與張擇端年代相近的人物之著作,如北宋的孟元老《東京夢華錄》、李誡《營造法式》、郭若虛《圖畫見聞誌》、鄧椿《畫繼》等,以及宋徽宗趙佶、李公麟、蘇軾等宋代書畫名家的作品。

北宋期間來華參訪的日本僧人成尋,以中文撰寫《參天台五臺山記》,也提供了極其珍貴的第一手資料。此外,當時的歷史記錄文獻,如《宋史》、《宋會要》及《續資治通鑑長編》等,以及年代相近的詩詞歌賦中所描繪的相關景物,均列為優先參考對象。

文中引用之典籍著作,每一章節均獨立標示,以方便讀者檢索查證。因多處引用古籍,文字校正時,亦使用唾手可得之電子書查驗;若有出入時,仍以古籍(紙本)用字為準,特此說明。

圖像及實物比對

「圖像辨識」無疑是最直接的視覺分析手法,筆者幾乎翻遍了柏克萊加大東亞圖書館裡相關的中、日文圖冊。《清明上河圖》中,十千腳店前「綵樓歡門」的造型由來,與敦煌壁畫之間的關聯性,便是由此得來,(文中尚有其他實例說明)。

柏克萊東亞圖書館珍藏的《清明上河圖》白描仿本,畫中細節清楚明晰,猶如真品,比起北京故宮出版的《清明上河圖》長卷,毫不遜色。原圖污損的畫面,仿本清晰可辨,有興趣的朋友可前往預約借閱。(規定在專室閱覽,不得外借,不得照相。)

除了歷史圖像,現實世界存留的建築古蹟和實物,亦為驗證過往的重要線索;像是日本古都奈良,保存了不少仿唐時期的古寺,即便是日本現代民居的門閭建築,仍可見其泛發著中式「閥門」、「櫺星門」的意趣。現地拍攝的實景照片,散放在各相關章節,以供參考。

此外,柏克萊加大校園裡的倫敦梧桐,也跟「上河圖」裡的「砍頭柳」一樣,運用了相同的修枝手法,文中亦有照片供比對。

找尋理想地圖

長久以來,大家都在努力探索《清明上河圖》所繪何處?要回答這個問題,首先要有一幅完善的北宋汴京城市地圖。

在諸多歷史圖檔中,本書選擇以林徽因所作——《北宋東京城市結構圖》為參考基準。林建築師不僅學養兼備,她對宋朝都邑演變的研究,更是到了殫精竭力的地步。

1940年冬天,當時是抗戰期間,中央研究院為了保護大批善本書及各種珍貴文物,決定從昆明遷往四川李莊。林徽因與夫婿梁思成一直以來想寫一部中國人的建築史,為了方便參考中研院的圖書資料,夫婦倆決定跟隨遷往四川,毅然拋下他們在昆明自建的房子和一群老友。

梁思成夫婦這種使命必達的精神,也展現在他們治學態度之專精與投入。事實上,林徽因這段期間長年臥病床榻,但從她奮不顧命投入工作的專業熱情,還有中研院古籍善本作為後盾的完美支援,她筆下的《北宋東京城市結構圖》必有可觀處。

以林徽因的城市結構圖為基礎,本書又依據《宋史•地理志》及《東京夢華錄》等文史資料,在圖上替汴河增添分支——「裡河」及「外河」,另外又加上「大遼人使繹路」。如此一來,北宋汴京城市地圖乃更臻完備,對於找尋張擇端筆下的《清明上河圖》繪點,亦大有助益。

現代人遊覽名勝古蹟,一般都有專人(或自助語音導覽)在旁解說相關歷史文化背景,以收深入淺出之效。本書分為上、下兩卷,讀者可從「上卷」裝備北宋史地資訊,接著即可進入「下卷」漫遊《清明上河圖》中的汴京。

解索丹

歷來對於《清明上河圖》的解讀,可謂各家爭鳴,百花齊放。以下謹就最是熱議的話題,分析解索。還有一些遭到忽略的重要細節,亦一一說明。

是麥田,還是稻田?

《清明上河圖》一起始便是野田郊居的景緻,一塊塊的農地裡到底種些什麼?因為還處於休耕狀態,畫面中看不出來。有趣的是,試圖講說的現代名家明顯有了歧見,北方的老師說是麥田,南方的老師則說是稻田。

到底是麥田,還是稻田?兩者之間大相徑庭!

翻開《宋史》一查,原來宋太宗年間始於河北地區興修水利,引水種稻,華北地區陸續出現廣袤稻田,《宋史‧志第四十八》寫到:「開封、陳留、咸平三縣種稻,……」。汴京所在之開封,確實已引汴水種稻,「上河圖」中所見是稻田無誤。(更多內容詳上卷•社會民情,及下卷•野田郊居。)

清明已至,卻不見水滿秧綠?

依照現代人的經驗,清明時節早該見到「青青稻苗長」的景象,為何《清明上河圖》中依舊是「萬頃平如掌」?

翻書一查,知名的中國氣象學家竺可楨先生在其研究中指出,中國近五千年來經歷了「四暖四寒」的氣候大變遷,十一世紀的北宋,正值中國歷史上的第三個寒冷期。

再對照《宋史》中自真宗至徽宗年間(1017—1113)連年京師大雪的災情記錄,不難想見當時「春寒遲種」的結果,難怪《清明上河圖》中不見水滿秧綠的畫面。(詳上卷•追求詩意及逼真。)

碌碡和石滾有別

田畝中兩大簇草捲旁躺著一架農具,狀似滾圓的石器由木軸穿心而過,這便是整田用的「碌碡」,專為碾壓草禾入土的工具。

宋代農業採精耕細作,根據北宋樓璹在《耕織圖》中描述,農民在播種前會先平整田地,此時碌碡即可派上用場,先將農地預備好,接著才進行布秧等農事。

有講說者將圖中碌碡稱為石滾。石滾也是農具的一種,外型與碌碡相似,但體積較小,主要用來碾壓麥子和穀子等使其脫殼。《清明上河圖》中,屋後有黃牛蹲立的那戶人家,屋角處便躺著石滾,讀者可依此比較碌碡和石滾的差異。(詳下卷•野田郊居。)

畫中是汴京的春天,還是秋天?

《清明上河圖》所描繪的季節,觀者時有爭論。要回答這個問題,先釐清當朝主事者的態度,是為重要關鍵。

《清明上河圖》由宋徽宗所欽題。徽宗趙佶本人即是造詣頗深的畫家和藝術家,他對畫作的講究不只嚴謹,甚至到了「龜毛」的地步;內文敘述了徽宗對畫作細節,嚴格要求的兩則實例,(詳上卷•追求詩意及逼真)。

待認清了宋徽宗對畫作的嚴苛態度,大概很難再提出《清明上河圖》不畫清明時節,而去畫秋天景物的猜疑了。

酒肆綵樓歡門從何而來?

《清明上河圖》中門面裝修最是華麗的酒樓,非孫羊店莫屬。只見其門口用了鳥鶴、團花及三角木杆紮縛而成「綵樓歡門」,呈現出一種「仙山瓊閣」的意境。乍看之下,跟敦煌壁畫神佛畫像中所呈現的「殿閣廊廡」,幾無二致。

對照李誡《營造法式》中神龕及經櫥類造型,亦隱約可見綵樓歡門的影子。顯見綵樓歡門必然深受佛教文化的影響,只是口說無憑,猶缺鐵證如山的文獻證實。

為了彌補這道缺口,筆者只能用最笨的辦法,從書本中一字一行的去查。花了幾天的工夫,幾乎翻遍了柏克萊加大東亞圖書館所有的歷史典藏,終於在《中國古代審美文化論》一書中,找到了關鍵性的四個字——結綵為寺。

原來早年的皇室及貴族公卿熱心向佛,一心想在自家住處「結綵為寺」,於是原本屬於寺院的設計語彙,不只進了貴冑之家,其後更輾轉跑到民間酒樓去了。

用最笨的方法小心求證,終於找到了解答。這樣的追查過程和發現,果然令人永誌不忘!

此外,畫中位在飛橋前方的「十千腳店」,其綵樓歡門繁複的木杆紮縛方式,一望即知非中土所有,往下追查的結果,這回去了一趟天竺,即現在所稱的印度。更多實例及細節說明,請參考上卷•綵樓歡門,及下卷•河街橋市•二。

怎麼知道城門樓內是汴河大街?

有了完善的《北宋汴京城市結構圖》,便不難找出畫家的視線瞄向何方。汴河大街緊臨汴河,又是汴京城內最繁忙的大街,朝廷畫師描繪京師繁華以彰顯聖上治國功績,不僅立意明確,也甚符合「清明上•河•圖」的意旨。

除了上述主觀論斷,客觀的環境事實,更能說明真相,《宋代外交制度研究》一書,提供了歷史證據。原來北宋為防止走漏國家機密,嚴格規範外來使節的行走路線,「大遼人使繹路」乃應運而生。

從事跨國貿易的胡商,亦不可能被排除在規範之外;「上河圖」中出現的駱駝商隊,大大縮減了街道名稱的搜索範圍。

根據《宋會要》及《續資治通鑑長編》記述,汴河大街往西走,不只專設有招待遼國、龜茲、大食、于闐等外國使節的「都亭驛」、「懷遠驛」等外使館,汴京城內最大的國際貿易市集「大相國寺」亦在此間,在在說明了汴河大街乃是對外國人士開放的交通網絡之一。

「上河圖」雖然不比林徽因的城市圖,直接在街道上載明了「汴河大街」四字,但張擇端傳神的繪畫功力,同樣功不可沒——只有胡人才騎乘的駱駝,經年失修的坍塌牆垣,與敦煌莫高窟壁畫中所見雷同的城門樓……,處處埋下了伏筆和暗示,讓人在追查過程中,一度懷疑自己成了福爾摩斯。(更多細節詳上卷•追求詩意及逼真。)

還有,畫中那座城門樓,為何只題了一個「門」字?本書又如何認定其為「麗景門」,亦即都人所稱之「舊宋門」?尋找相關的目擊證人,成了重要關鍵。

找到目擊證人

北宋期間,與張擇端一樣曾沿著汴河上溯的人士,在文獻資料中找到了另一人。他是日本僧人成尋,俗姓藤原氏。他和夥伴共八人,搭乘宋人商船西渡,計畫巡禮天台山、五臺山諸刹。他以中文撰寫的《參天台五臺山記》,提供了極其珍貴的第一手資料。

熙寧五年(1072)10月12日,這一天別具意義,歷經無數水上風浪,成尋一行進入了大宋國的京畿之地。他們乘坐的商船,沿著汴水溯流而上。成尋在日記中提到,他行經下土橋,之後再過三里,見到了「麗景門」。

不同於張擇端採俯瞰角度描繪城門樓的圖像,成尋以仰視角度用文字記述了他所見到的「麗景門」。無論何種方式,他們二人顯然都見到了不同時期的同一座城門樓。

有了成尋作為目擊證人,張擇端所繪城門樓之所在處,再添一筆實證!(詳上卷•汴京日記。)

畫中飛橋不是孟元老口中「虹橋」

最該鄭重提醒的是,畫中飛橋絕非孟元老口中的「虹橋」。

成尋描寫他經過「下土橋」後,再過三里(約1.5公里)才見到麗景門。孟元老說,汴河過了「上土橋」即投向西角子門入裡城;由此可見,「上土橋」理應更接近麗景門。而孟元老所說的「虹橋」,乃位於東水門外(汴京城外),跟「裡城」還隔了一個「外城」,其被畫入「上河圖」的可能性,比外城的「上土橋」及「下土橋」機率更低。

還有一種可能是,畫中飛橋乃橫跨「外河」的一座土橋。從平面圖上對照來看,又多了一種可能性。

此外,成尋提及他從無腳橋下行船經過所見,亦述及橋樑使用木料及鐵件等細節,對於掌握「上河圖」中飛橋的細部設計,提供了最直接的證據。(參考上卷•河上飛橋。)

驚喜指認十千腳店前馬匹

常把台北故宮當後花園的日子(見代序),在博物院裡看過次數最多的畫作,當屬朗世寧筆下的馬匹,(當時故宮長年展出朗世寧《百駿圖》)。後來看見張擇端筆下「十千腳店」前那匹好馬,從此念念不忘,想知道更多關於牠的來歷。

幾乎翻遍了以馬匹為主題的古畫……,終於看見一幅畫——「啊!同樣在馬鞦兩側繫著兩節紅絲拂——。」追查之下,這位畫家曾受封為大契丹國皇太子……,十千腳店前的好馬,果然有故事!(詳下卷•河街橋市•二。)

中國最早的家戶煙囪圖像

本書標舉《清明上河圖》中的兩支煙囪,是為中國最早圖像化的家戶煙囪,實在是一個意外的「讚嘆」!

來回觀賞「上河圖」的次數不知凡幾,有一回,畫面中民宅屋瓦上挺立的煙囪,令人眼睛一亮,不禁好奇歷代煙囪造型如何演變?接下去,自然是「上窮碧落下黃泉」的查找資料。

一個自稱「民以食為天」的民族,在傳世名家畫作中,竟不見煙火裊裊的家戶煙囪……?直到遇見五代南唐—北宋人士董源所繪《溪岸圖》,終於在山水房舍屋頂上,出現了煙囪的形象。

可惜董源《溪岸圖》的真偽爭辯多年。2012年在上海博物館舉辦的一場國際學術研討會上,主張真、偽的兩造雙方,依然各執己見。儘管《溪岸圖》的真假難下定論,但《清明上河圖》中的煙囪,確實出現在北宋時期,且造型、材質清晰可辨。張擇端無疑為「家戶煙囪」留下了最早的圖像記實。

筆者或有漏查之處,這個「最早」的稱號,歡迎各界隨時更新。相關章節詳上卷•家戶煙囪,及下卷•河街橋市•一、汴河大街•二。

張擇端是畫家,也是建築行家

不只家戶煙囪,中國史上無腳柱的木造飛橋,也在《清明上河圖》中將其具象化了。孟元老口中的「虹橋」,以及成尋書中所言「橋無柱」,不再只是文字敘述,從此有了實物比對。

除了橋樑、道路、城門樓,還有佔據「上河圖」大半畫面的房舍——從野村農戶、酒樓邸店、官府衙門……,到富貴豪邸——不僅建築形制不同,其建築手法、結構、用料及細節等,差異不知凡幾。尤其當時建築之法尚未統一,當代與古典裝修之法歧異,畫者若不具備建築底氣,只怕很難下筆,何況當時尚無照相技術呢!

北宋郭若虛說,「未識漢殿、吳殿、梁柱……,憑何以畫屋木?」一句話道破了界畫作者必須具備的胸中丘壑。換言之,張擇端不只是畫師,亦是建築能家。(詳上卷•匠心獨具。)

下一個提問

有不少有智之士建議,引用現代高科技顯像技術,解析《清明上河圖》中模糊不清的細節。那麼,接近畫幅尾端——趙太丞家隔壁太相府邸廳堂上,交椅背後的滿屏字跡——無疑是首選!讀清楚了那些字句,亦將開啟張擇端筆下的另一個天地。

撫今追昔,畫中細節仍待有心人士繼續「大膽提問,小心求證」,讓張擇端筆下的詩意、畫意和建築意,更清晰明朗的展現在觀者

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價