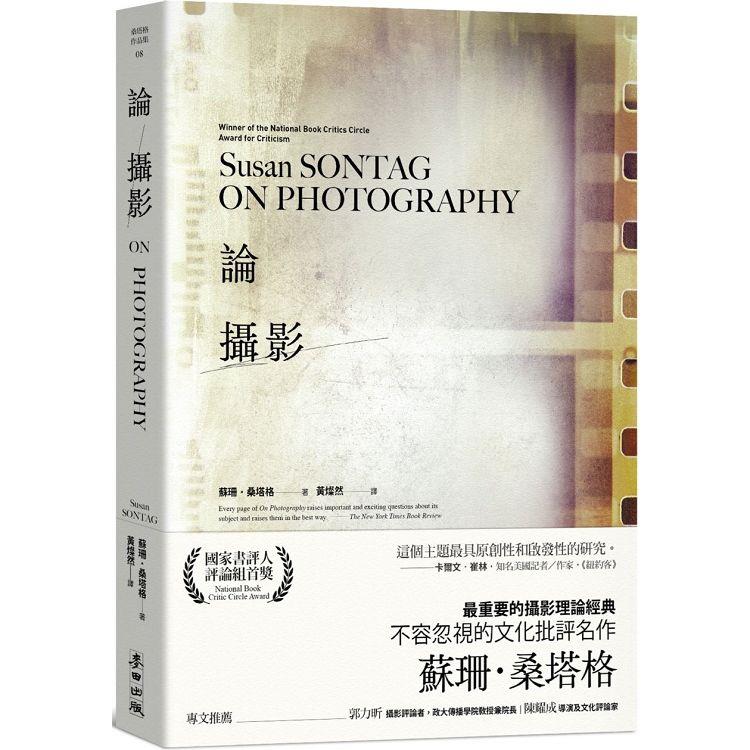

論攝影

活動訊息

內容簡介

蘇珊.桑塔格(Susan Sontag) 經典

攝影理論、攝影史、文化評論名作

所有運用影像創作、拍照、攝影的人必讀!

★《論攝影》於一九七七年出版,榮獲當年美國國家書評獎

至今仍不斷引發廣泛的討論回響,被譽為「攝影界的《聖經》」。

攝影影像無所不在。它們擁有震撼、引誘人心,或讓人理想化的能力;它們創造一種鄉愁感並讓人將其當成記憶來使用;它們被當成證據來反對我們或認同我們。

|內容簡介|

桑塔格透過六篇尖銳鋒利的評論,檢視攝影的社會角色。

從「柏拉圖的洞穴」此一古典的哲論開始,桑塔格宛如持著手術刀般精準切開「攝影」的運作邏輯;接著從影像的流派(如現代主義、超現實主義)、用途發展(如肖像攝影、戰地攝影)與特質,談論影像與「繪畫」、「電影」等藝術的異同,直指當代社會的流變與肌理。〈影像世界〉一文則藉由安東尼奧尼的電影「中國」,試論影像與政治控制的社會特質。最後回顧柏拉圖的洞穴此譬喻,回顧影像的形義與現實世界的關係。最後,〈引語選粹〉則宛如萬花筒般,摘錄多則與前文相互呼應的精妙攝影語錄。

全書文字不過分沉重,信手拈來評論攝影史的重要作品,論述精準且歷久彌新。

內容有關攝影的媒體論、攝影作為研究社會的方法論、攝影與其他藝術之間的研究,最終,桑塔格亦是叩問——

這些無所不在的影像是如何影響我們觀看世界的方式?我們又是如何倚賴這些影像為我們的生活提供現實感和權威性?

【桑塔格作品集】 節錄

《論攝影》 On Photography, 1977

《土星座下:桑塔格論七位思想藝術大師》 Under the Sign of Saturn, 1980

《疾病的隱喻》 Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors,1989

《蘇珊.桑塔格文選》 Selected Writings by Susan Sontag, 2002

《旁觀他人之痛苦》 Regarding the Pain of Others, 2003

名人推薦

|專文推薦|

★ 郭力昕 攝影評論者,政大傳播學院教授兼院長

★ 陳耀成 導演及文化評論家

|經典讚譽|

★ 一本非常重要又具原創性的作品……今日,凡是想深入探討或分析攝影在我們這個富裕的大眾媒體社會中扮演了何種角色,都必須從她的這本書開始。

—— 約翰.伯格

★ 對過去一百四十年來,攝影影像如何深刻改變了我們觀看世界和自身的方式,提出精采的分析。

——《華盛頓郵報.書世界》

★ 沒有多少照片能勝過桑塔格的千言萬語。

——羅伯.休斯《時代》

★ 因為桑塔格,我們再也不能小看攝影,它不只是藝術界的主力,更是一股日益強大的力量,影響著我們這個全球化社會的本質和命運。

——《新聞週刊》

★ 這個主題最具原創性和啟發性的研究。

——美國著名作家/記者,卡爾文.崔林,《紐約客》

★ 每一頁都以最恰當的方式,針對攝影這個主題提出重要而激烈的質問。

——《紐約時報書評》

★ 《論攝影》不僅是一本論述攝影的經典著作,而且是一本論述廣泛意義上的現代文化的經典著作,一部分原因是在現代社會裏攝影影像無所不在,覆蓋我們生活的方方面面。它不是一本關於攝影的專業著作,書中也沒有多少攝影術語,儘管有志於攝影者,無疑都應人手一冊。

在這本著作中,桑塔格深入地探討攝影的本質,包括攝影是不是藝術,攝影與繪畫的互相影響,攝影與真實世界的關係,攝影的捕食性和侵略性等等。她認為攝影本質上是超現實的,不是因為攝影採取了超現實主義的表達手法,而是因為超現實主義就隱藏在攝影企業的核心。

攝影表面上是反映現實,但實際上攝影影像自成一個世界,一個影像世界,企圖取代真實世界,給觀者造成影像即是現實的印象,給影像擁有者造成擁有影像即是擁有實際經驗的錯覺。

對讀者而言,這本書的豐富性和深刻性不在於桑塔格得出什麼結論,而在於她的論述過程和解剖方法。這是一種抽絲剝繭的論述,一種冷靜而鋒利的解剖。精采紛呈,使人目不暇接。桑塔格一向以其莊嚴的文體著稱,但她的挖苦和諷刺在這本著作中亦得到充分的發揮。

——摘自〈譯後記〉

「一張照片不只是一次事件與一名攝影者遭遇的結果;

拍照本身就是一次事件,而且是一次擁有更霸道的權利的事件──干預、入侵或忽略正在發生的無論什麼事情。」

——桑塔格

目錄

【推薦序】 記錄、美學、良知──桑塔格的《論攝影》◎ 陳耀成

【推薦序】 不斷論攝影 ◎ 郭力昕

□ 在柏拉圖的洞穴裡 In Plato’s Cave

□ 透過照片看美國,昏暗地 America, Seen Through Photographs, Darkly

□ 憂傷的物件 Melancholy Objects

□ 視域的英雄主義 The Heroism of Vision

□ 攝影信條 Photographic Evangels

□ 影像世界 The Image-World

□ 引語選粹 A Brief Anthology of Quotations (Homage to W.B.)

【譯後記】 ◎ 黃燦然

試閱

人類無可救贖地留在柏拉圖的洞穴裡,老習慣未改,依然在並非真實本身而僅是真實的影像中陶醉。但是,接受照片的教育,已不同於接受較古老、較手藝化的影像的教育。首先,周遭的影像更繁多,需要我們去注意。照片的庫存開始於一八三九年,此後,幾乎任何東西都被拍攝過,或看起來如此。攝影之眼的貪婪,改變了那個洞穴——我們的世界——裡的幽禁條件。照片在教導我們新的視覺準則的同時,也改變並擴大我們對什麼才值得看和我們有權利去看什麼的觀念。照片是一種觀看的語法,更重要的,是一種觀看的倫理學。最後,攝影企業最輝煌的成果,是給了我們一種感覺,以為我們可以把整個世界儲藏在我們腦中——猶如一部圖像集。

收集照片就是收集世界。電影和電視節目照亮牆壁,閃爍,然後熄滅;但就靜止照片而言,影像也是一個物件,輕巧、製作廉宜,便於攜帶、積累、儲藏。在高達的《槍兵》(Les Carabiniers,1963)裡,兩個懶散的笨農民被誘去加入國王的軍隊,他們獲保證可以對敵人進行搶、奸、殺,或做任何他們喜歡做的事,還可以發大財。但是,幾年後米歇爾—安熱和于利斯趾高氣揚地帶回家給他們妻子的戰利品,卻只是一個箱子,裝滿數以百計有關紀念碑、百貨商店、哺乳動物、自然界奇觀、運輸方法、藝術作品和來自世界各地的其他分門別類的寶物的美術明信片。高達的滑稽電影生動地戲仿了攝影影像的魔術,也即它的模稜兩可。在構成並強化被我們視為現代的環境的所有物件中,照片也許是最神祕的。照片實際上是被捕捉到的經驗,而相機則是處於如飢似渴狀態的意識伸出的最佳手臂。

拍攝就是占有被拍攝的東西。它意味著把你自己置於與世界的某種關係中,這是一種讓人覺得像知識,因而也像權力的關係。第一次掉進異化的例子現已臭名昭著,就是使人們習慣於把世界簡化為印刷文字。據認為,這種異化催生了浮士德式的過剩精力和導致心靈受摧殘,而這兩者又是建造現代、無機的社會所需的。但相對於攝影影像而言,印刷這一形式在濾掉世界、在把世界變成一個精神物件方面,似乎還不算太奸詐。如今,攝影影像提供了人們了解過去的面貌和現在的情況的大部分知識。對一個人或一次事件的描寫,無非是一種解釋,手工的視覺作品例如繪畫也是如此。攝影影像似乎並不是用於表現世界的作品,而是世界本身的片斷,它們是現實的縮影,任何人都可以製造或獲取。

照片篡改世界的規模,但照片本身也被縮減、被放大、被裁剪、被修飾、被竄改、被裝扮。它們衰老,被印刷品常見的病魔纏身;它們消失;它們變得有價值,被買賣;它們被複製。照片包裝世界,自己似乎也招致被包裝。它們被夾在相册裡,被裱起來然後架在桌面上,被釘在牆上,被當作幻燈片來放映。報紙雜誌刊登它們;警察按字母次序排列它們;博物館展覽它們;出版社彙編它們。

數十年來,書籍一直是整理(且通常是縮小)照片的最有影響力的方式,從而如果不能確保它們不朽,也確保它們長壽——照片是脆弱的物件,容易損毀或丟失——以及確保它們有更廣泛的閱覽者。很明顯,書籍中的照片,是影像的影像。但是,由於一張照片首先是一個印刷的、光滑的物件,因此當它被複製在一本書中時,它的基本素質也就不像繪畫喪失得那麼厲害。不過,書籍仍不是讓大批照片進入一般流通的完全令人滿意的形式。觀看照片的順序,是由書頁的次序制訂的,但是卻沒有什麼來規定讀者按照安排好的順序看下去,也沒有什麼來指示每看一幀照片應花多少時間。克里斯.馬克的《如果我有四頭駱駝》(Si j’avais quatre dromadaires, 1966)是一部製作得非常出色的電影,它思考各種類型和主題的照片,提出了更巧妙和更嚴格的包裝(或放大)靜止照片的方式。觀看每張照片所需的順序和恰當的時間都是硬性規定好的;使人在視覺辨認和情感衝擊方面都有收穫。但是,轉錄到電影裡的照片,已不再是可收集的物件,輯錄在書籍中的卻依然是。

照片提供證據。有些我們聽說但生疑的事情,一旦有照片佐證,便似乎可信。相機的一個用途,是其記錄可使人負罪。從一八七一年六月巴黎警察用照片來大肆搜捕巴黎公社社員開始,照片就變成現代國家監視和控制日益流動的人口的有用工具。相機的另一個用途,是其記錄可用來當作證據。一張照片可做為某件發生過的事情的不容置疑的證據。照片可能會歪曲;但永遠有一種假設,假設存在或曾經存在某件事情,就像照片中呈現的那樣。不管個別攝影師有什麼局限(例如業餘性質)或藉口(例如藝術技巧),一張照片——任何照片——與看得見的現實的關係似乎都要比其他摹仿性的作品更清白,因此也更確切。創造崇高的影像的大師們,例如艾爾弗雷德.史帝格力茲和保羅.史川德,數十年間拍攝偉大、令人難忘的照片,卻仍首先要展示有事情「在那裡」發生,如同拍立得相機的擁有者把照片當成一種簡便、快速的做筆記的形式,或拿著「布朗尼」相機的業餘攝影迷抓拍快照做為日常生活的紀念品。

繪畫或散文描述只能是一種嚴格地選擇的解釋,照片則可被當成是一種嚴格地選擇的透明性。可是,儘管真確性的假設賦予照片權威性、興趣性、誘惑性,但攝影師所做的工作也普遍要受制於藝術與真實性之間那種通常是可疑的關係。哪怕當攝影師最關心反映現實的時候,他們無形中也依然受制於口味和良心的需要。一九三○年代農場安全管理局攝影計畫的眾多才華洋溢的成員(包括沃克.艾文斯、桃樂絲.蘭格、本.沙恩、拉瑟爾.李,在拍攝任何一個佃農的正面照片時,往往要一拍就是數十張,直到滿意為止,也即捕捉到最合適的鏡頭——抓住他們的拍攝對象的準確的臉部表情,所謂準確就是符合他們自己對貧困、光感、尊嚴、質感、剝削和結構的觀念。在決定一張照片的外觀,在取某一底片而捨另一底片時,攝影師總會把標準強加在他們的拍攝對象身上。雖然人們會覺得相機確實抓住現實,而不只是解釋現實,但照片跟繪畫一樣,同樣是對世界的一種解釋。儘管在某些場合,拍照時相對不加區別、混雜和謙遜,但並沒有減輕整體操作的說教態度。這種攝影式記錄的消極性——以及無所不在——正是攝影的「訊息」,攝影的侵略性。

把被拍攝對象理想化的影像(例如大多數時裝和動物攝影),其侵略性並不亞於那些以質樸見長的作品(例如集體照、較荒涼的靜物照和臉部照片)。相機的每次使用,都包含一種侵略性。這在一八四○年代和一八五○年代也即攝影初期光榮的二十年,與在接下去的數十年間,都一樣明顯。在那數十年間,技術進步使得那種把世界當作一輯潛在照片的思維不斷擴散。哪怕是對諸如大衛.希爾和茱麗亞.瑪格麗特.卡梅隆這樣一些把相機當作獲取繪畫式影像的工具的早期大師來說,拍照的出發點也已遠離畫家的目標。從一開始,攝影就意味著捕捉數目盡可能多的拍攝對象。繪畫從未有過如此宏大的規模。後來攝影技術的工業化,無非是實現了攝影從一開始就固有的承諾:通過把一切經驗轉化為影像,而使一切經驗民主化。

在小巧玲瓏的相機使大家都可以拍照的紀元,拍照需要笨重而昂貴的新裝置的年代——聰明人、有錢人和癡迷者的玩具——確實似乎已非常遙遠了。一八四○年代初在法國和英國製造的首批相機,只有發明者和攝影迷在使用。由於當時沒有專業攝影師,因此也就不可能有業餘攝影師,拍照也沒有明顯的社會用途;那是一種無報酬的,也即藝術的活動,儘管並沒有多少要自命為藝術的意思。攝影是隨著攝影的工業化才取得其藝術地位的。由於工業化為攝影師的工作提供了社會用途,因此,對這些用途的反應也加強了攝影做為藝術的自覺性。

◇

最近,攝影做為一種娛樂,已變得幾乎像色情和舞蹈一樣廣泛——這意味著攝影如同所有大眾藝術形式,並不是被大多數人當成藝術來實踐的。它主要是一種社會儀式,一種防禦焦慮的方法,一種權力工具。

攝影最早的流行,是用來紀念被視為家族成員(以及其他團體的成員)的個人的成就。在至少一百年來,結婚照做為結婚儀式的一部分,幾乎像規定的口頭表述一樣必不可少。相機伴隨家庭生活。據法國的一項社會學研究,大多數家庭都擁有一部相機,但有孩子的家庭擁有至少一部相機的機率,要比沒有孩子的家庭高一倍。不為孩子拍照,尤其是在他們還小的時候不為他們拍照,是父母漠不關心的一個徵兆,如同不在拍攝畢業照時現身是青春期反叛的一種姿態。

通過照片,每個家庭都建立本身的肖像編年史——一套袖珍的影像配件,做為家庭聯繫的見證。只要照片被拍下來並被珍視,所拍是何種活動並不重要。攝影成為家庭生活的一種儀式之時,也正是歐洲和美洲工業化國家的家庭制度開始動大手術之際。隨著核心家庭這一幽閉恐懼症的單元從規模大得多的家族凝聚體分裂出來,攝影不棄不離,回憶並象徵性地維繫家庭生活那岌岌可危的延續性和逐漸消失的近親遠房。照片,這些幽影般的痕跡,象徵性地提供了散離的親人的存在。一個家庭的相册,一般來說都是關於那個大家族的—而且,那個大家族僅剩的,往往也就是這麼一本相册。

由於照片使人們假想擁有一個並非真實的過去,因此照片也幫助人們擁有他們在其中感到不安的空間。是以,攝影與一種最典型的現代活動——旅遊——並肩發展。歷史上第一次,大批人定期走出他們住慣了的環境去作短期旅行。作玩樂旅行而不帶相機,似乎是一樁極不自然的事。照片可提供無可辯駁的證據,證明人們有去旅行,計畫有實施,也玩得開心。照片記錄了在家人、朋友、鄰居的視野以外的消費順序。儘管相機能把各種各樣的經驗真實化,但是人們對相機的依賴並沒有隨著旅行經驗的增加而減少。拍照滿足大都市人累積他們乘船逆艾伯特尼羅河(Albert Nile)而上或到中國旅行十四天的紀念照的需要,與滿足中下階層度假者抓拍艾菲爾鐵塔或尼加拉瓜大瀑布快照的需要是一樣的。

拍照是核實經驗的一種方式,也是拒絕經驗的一種方式——也即僅僅把經驗局限於尋找適合拍攝的對象,把經驗轉化為一個影像、一個紀念品。旅行變成累積照片的一種戰略。拍照這一活動本身足以帶來安慰,況且一般可能會因旅行而加深的那種迷失感,也會得到緩解。大多數遊客都感到有必要把相機擱在他們與他們遇到的任何矚目的東西之間。他們對其他反應沒有把握,於是拍一張照。這就確定了經驗的樣式:停下來,拍張照,然後繼續走。這種方法尤其吸引那些飽受無情的職業道德摧殘的人——德國人、日本人和美國人。使用相機,可平息工作狂的人在度假或自以為要玩樂時所感到的不工作的焦慮。他們可以做一些彷彿是友好地模擬工作的事情:他們可以拍照。

被剝奪了過去的人,似乎是最熱情的拍照者,不管是在國內還是到國外。生活在工業化社會裡的每個人,都不得不逐漸放棄過去,但在某些國家例如美國和日本,與過去的割裂所帶來的創傷特別尖銳。一九五○與六○年代富裕而庸俗的美國粗魯遊客的寓言,在一九七○年代初期已被具有群體意識的日本遊客的神祕性取代:估價過高的日元帶來的奇蹟,剛把他們從島嶼監獄裡釋放出來。這些日本遊客一般都配備兩部相機,掛在臀部兩邊。

攝影已變成體驗某些事情、表面上參與某些事情的主要手段之一。一幅全頁廣告顯示一小群人擠著站在一起,朝照片外窺望,除了一人外,他們看上去都顯得驚訝、興奮、苦惱。那個表情特別的人,把一部相機舉到眼前;他似乎泰然自若,幾乎是在微笑著。在其他人都是些被動、明顯誠惶誠恐的旁觀者的情況下,那個擁有一部相機的人變成某種主動的東西,變成一個窺淫癖者:只有他控制局面。這些人看見什麼?我們不知道。而這並不重要。那是一次事件:是值得一看,因而值得拍照的東西。廣告詞以黑底白字橫跨照片下端,約占照片三分之一篇幅,恍如從電傳打字機打出的消息,僅有六個詞:「⋯⋯布拉格⋯⋯胡士托⋯⋯越南⋯⋯札幌⋯⋯倫敦德里⋯⋯萊卡。」破滅的希望、青年人的放浪形骸、殖民地戰爭和冬季體育活動是相同的——都被相機平等化了。拍照與世界的關係,是一種慢性窺淫癖的關係,它消除所有事件的意義差別。

一張照片不只是一次事件與一名攝影者遭遇的結果;拍照本身就是一次事件,而且是一次擁有更霸道的權利的事件——干預、入侵或忽略正在發生的無論什麼事情。我們對情景的感受,如今要由相機的干預來道出。相機之無所不在,極有說服力地表明時間包含各種有趣的事件,值得拍照的事件。這反過來很容易使人覺得,任何事件,一旦在進行中,無論它有什麼道德特徵,都不應干預它,而應讓它自己發展和完成——這樣,就可以把某種東西——照片——帶進世界。事件結束後,照片將繼續存在,賦予事件在別的情況下無法享受到的某種不朽性(和重要性)。當真實的人在那裡互相殘殺或殘殺其他真實的人時,攝影師留在鏡頭背後,創造另一個世界的一個小元素。那另一個世界,是竭力要活得比我們大家都更長久的影像世界。

攝影基本上是一種不干預的行為。當代新聞攝影的一些令人難忘的驚人畫面例如一名越南和尚伸手去拿汽油罐、一名孟加拉游擊隊員用刺刀刺一名被五花大綁的通敵者的照片之所以如此恐怖,一部分原因在於我們意識到這樣一個事實,就是在攝影師有機會在一張照片與一個生命之間作出選擇的情況下,選擇照片竟已變得貌似有理。干預就無法記錄,記錄就無法干預。吉加.維爾托夫的偉大電影《持電影攝影機的人》(Man with a Movie Camera, 1929)提供了一個完美形象,也即攝影師做為一個處於不斷運動中的人,一個穿過一連串性質不同的事件的人,其行動是如此靈活和快速,壓根兒就不可能有什麼干預。希區考克的《後窗》(Rear Window, 1954)則提供了互補的形象:由詹姆斯.史都華(James Stewart)飾演的拍照者透過相機與一個事件建立緊張的關係,恰恰是因為他一條腿斷了,必須坐輪椅;由於暫時不能活動,使得他無法對他所看見的事情採取行動,如此一來拍照就變得更重要。哪怕無法作出身體行動意義上的干預,使用相機也仍不失為一種參與形式。雖然相機是一個觀察站,但拍照並非只是消極觀察。就像窺淫癖一樣,拍照至少是一種緘默地、往往是明白地鼓勵正在發生的事情繼續下去的方式。拍照就是對事情本身、對維持現狀不變(至少維持至拍到一張「好」照片)感興趣,就是與只要可以使某一對象變得有趣和值得一拍的無論什麼事情配合——包括另一個人的痛苦和不幸,只要有趣就行了。

(未完待續)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價