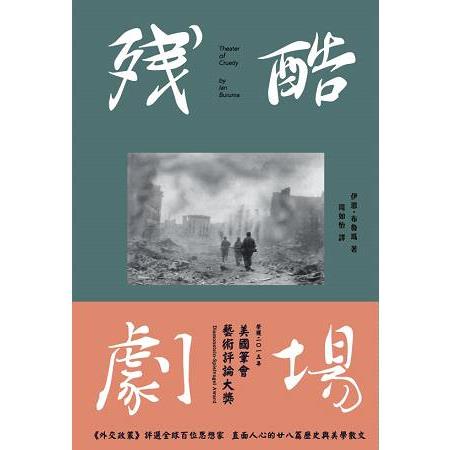

殘酷劇場

內容簡介

《外交政策》評選全球百位思想家、百大公共知識分子 伊恩・布魯瑪

直面人心的28篇歷史與美學散文

★美國筆會藝術評論大獎(Diamonstein-Spielvogel Award)肯定

「我不相信有人天生是魔鬼。

人會做出邪惡的事,往往是出於堅信自己做的是對的事。」

二次大戰期間,世界各地發生了慘絕人寰的屠殺、滅種事件。有人說,每個人心中都有一個邪惡的納粹,只等著適當時機爆發;但是伊恩・布魯瑪並不贊同這種憤世嫉俗的看法。他想問:有些動物出於競爭而獵殺自己的同類,但只有人類會為了滿足變態的快感而行使暴力。究竟是什麼,讓人類如此殘暴不仁?

為了追根究柢,伊恩・布魯瑪帶我們省視納粹占領的巴黎、被盟軍轟炸成廢墟的柏林、爭議不斷的《安妮・法蘭克日記》、神風特攻隊,從電影、文學、藝術、音樂的表現中,重回二次世界大戰的現場,進入戰後重建的世界,試圖找到答案。

人類透過藝術傳達自身的狀況。藝術家為了回應強權的壓迫與殘酷的現實,在作品展演中揭露文明行為背後的黑暗面,直視人性中邪惡的衝動。有一批德國、日本的畫家、作家,如馬克斯・貝克曼、喬治・葛羅斯、克希那、三島由紀夫、橫尾忠則,以及導演,如荷索、法斯賓達、黑澤清、史貝柏格,他們都受到法西斯主義的影響,承受其苦果;但也見證了人類處境的深淵,從中開出藝術的花朵。

《殘酷劇場》是伊恩・布魯瑪歷年來在《紐約書評》所發表的一系列藝文評論、歷史散文的精選。他不只寫戰爭、藝術、電影,也討論了大衛・鮑伊的音樂、庫朗姆的繪畫、約旦河西岸巴勒斯坦人的處境、亞洲各地的主題樂園現象,涵蓋的主題可謂無奇不有。精彩之處在於,布魯瑪以他對作品產生的共鳴,對個人史與大歷史的洞察,輔以敏銳的美學判斷,提供讀者一個理解人類當前處境的面向,讓我們對生活中所見之美、暴力和殘酷,有更深刻的體會。

《殘酷劇場》收錄多幅珍貴的彩色、黑白影像。

【書摘】

談今日扁平世界的認同危機——

「美國的少數族裔或許正面臨失去獨特之處的危機,但不同的民族之間應該還是有所區隔,男性和女性還是有所不同吧。是的,一般來說,不同的民族仍然操著不同的語言,對食物有著不同的品味,各有其獨特的歷史和神話傳說。但這些區別也隨著時間逐漸模糊。某種程度上,特別是在較富裕的國家中,我們都漸漸變成一個美國化世界中的少數民族。」

當我們不談歷史真相,只談感受——

「我們只能表達感受,而無法討論感受,或辯論感受是否為真。這種做法沒辦法促進相互的理解,因為無論別人說什麼,我們只能默默接受,就算是發生暴力衝突,也不容置喙。」

談納粹時期,備受希特勒喜愛的導演:希芬胥妲——

「她超越了方克對視覺影像的實驗:攝影機黏在氣球和打光板上;掛在馬拉松選手的脖子上;綁在馬鞍上。有些動作是從專門開鑿的溝渠中,或是鐵柱頂端拍攝。她的各種要求、花錢的方式,讓戈貝爾(納粹宣傳部頭子)不斷跳腳。」

談亞洲主題樂園現象在台灣——

「台灣是個很有趣的例子。因為它在文化上的確是中國的,政治上過去也有許多主題樂園元素。在蔣介石及其子蔣經國的領導之下,統治台灣的國民黨仍假裝自己統治了整個中國,而台灣是對抗共產主義的最後一個堡壘。」

談我們這世代,活在虛擬世界——

「當代日本藝術中的色情是虛擬的,不是生理上的;是自戀的,而不是和別人分 享的,完全只發生在御宅族的腦袋裡。我認為,從這兒開始就不只是日本獨有 的現象。」

當代日本新聞媒體怪象:不歡迎異議——

「NHK 在福島核災期間,每天都有詳盡的報導,卻從來沒有出現檢討核能的言論。一位專家在接受商業頻道富士電視訪問時,不小心說溜了嘴,提到福島第一核電廠反應爐有熔毀的危險。自此,富士電視之後再也沒有邀請過這位專家。

大衛・鮑伊是怎麼來的?——

「搖滾樂,特別是英國搖滾,常常像是一個無政府狀態的盛大變裝派對。鮑伊將這個潮流發展至極致,他的想像力和膽識,無人能出其右。」

名人推薦

李忠憲(成大電機系教授、德國柏林工業大學博士)

陳泰松(台新銀行文化藝術基金會總監、北藝大新媒所助理教授)

劉 霽(一人出版社社長)

【讚美】

「布魯瑪的興趣廣泛。他熱情以對,勇於批判,雖然可能因而樹敵,仍有話直說。他剖析的創作者天馬行空,而他的見解總是鞭辟入裡。」—Booklist

「布魯瑪寫作風格行雲流水,探討題材廣泛,展現一般文化評論者缺乏的器度。他在藝術作品分析上多有著墨,雖然世道日益艱難,但他在字裏行間仍對歷史抱持正面態度。閱讀他的作品,是一趟獨樹一格的知性之旅,與藝術文化獨一無二的邂逅。」—Kirkus (精選書目)

目錄

0前言

1 受害者情結的歡愉與險境

2迷人的自戀狂:蕾妮・希芬胥妲

3韋納・荷索及其諸位英雄

4柏林之光:萊那・韋納・法斯賓達

5毀滅德國計畫

6只有故鄉好

7 安妮・法蘭克的身後事

8 德占時期的巴黎:甜美與殘酷

9 扭曲的紀錄片藝術

10珍珠港事變之欣喜若狂

11為帝國捐軀:神風特攻隊

12克林・伊斯威特的戰爭

13被奪走的夢想

14尖酸刻薄的記事者:哈利・凱斯勒

15信念

16孟加拉文藝復興最後一人

17他們現在的樣子:麥克•李

18尷尬的藝術

19創造大衛•鮑伊

20必勝的穿衣哲學

21 馬克斯•貝克曼的馬戲團

22 墮落藝術

23 喬治•葛羅斯的阿美利卡

24 反樸歸真的大藝術家

25 東京執迷

26 日式悲劇

27 虛擬暴力

28 亞洲主題樂園

序/導讀

前言

偶爾會有人跟我說:「你寫的東西真是包羅萬象。」我不覺得這話有貶意,我當成是讚美。不過坦白說,和深入鑽研幾個特定主題相比,我書寫這麼多不同的題材,並非有什麼過人之處。我想我之所以會寫這麼多不同的議題,大概是因為生性好奇,又很容易覺得無聊的緣故。

我雖然興趣廣泛,但就像狗總愛回到牠最喜歡的樹旁打轉,我寫作也總是不離那幾個我最掛念的主題。(德國人稱我這種什麼事都沾上點邊的人做Pinkler,意思是到處撒尿的野狗;這字就沒有褒獎的意思了。)在此,也沒有必要深究我為什麼特別掛念某些特定主題,因為這樣分析下去,很容易陷入個人的思緒中,也就無法表達我想說的事了。

不過我的個人興趣確實塑造了這本文集的形貌。首先,我一直想了解人類為什麼會有殘暴的行為。許多動物以其他動物為食,有些甚至會出於競爭而獵食自己的同類;但只有人類會做出極端、甚或愚蠢的暴力行為,有時只是為了滿足變態的快感。

我之所以會對這問題感興趣,部分是因為我和大多數人一樣害怕暴力。我試著為這些乍看之下不合理的行為找到合理的解釋;這或許沒什麼道理可言,但這是我面對恐懼的方式。有些人選擇忽略這種恐懼,我卻正好相反:就像在紐約地鐵瞥見一隻胖老鼠在軌道上跑來跑去,我的目光卻離不開這恐怖的一幕。

這也適用於其他形式的恐懼。結論是,恐懼往往離不開著迷。我不相信魔鬼。人做出邪惡的事,往往是出於堅信自己做的是對的事。一九四三年,時任德國希特勒親衛隊(Schutzstaffel, SS)最高統帥的海利希・希姆勒(Heinrich Himmler),在今日波蘭境內的波森(Posen)告訴親衛隊高階將領們,「基於對我們同胞的熱愛」,「終結」猶太民族是必要的任務。他應該是真心作如此想。雖說當時希姆勒正醉心於權力遊戲中,但他並不是個一心只想做惡的惡人。希姆勒不是魔鬼撒旦,他不過是個有能力讓瘋狂的謀殺幻想實現的討厭鬼。他手下有無數人供他差遣,這些人或許是出於服從,或許是因為嗜血成性,而去執行他的計劃。我相信在這些劊子手中,有些人要是換個情境,也就只是個連隻蒼蠅都不願傷害的普通人。

我出生於二次大戰結束五年後的荷蘭。二戰期間,荷蘭被納粹德國占領,我父親被迫在德國工廠工作,我母親則是猶太人。這樣的成長背景,讓我在評論戰爭是非時,很自然地覺得自己在道德上高人一等。我生在正義的一方,德國人都是邪惡的。只是,不久之後,許多非德國人在德軍占領期間自願成為納粹共犯的不爭事實開始浮上檯面,正義和邪惡之間的界線也跟著模糊了。

我們這一輩在戰爭陰影之下長大的人,常耽溺於思索自己在極端壓力之下究竟會做出什麼事。譬如說,我有那個膽子,冒生命危險加入反抗軍嗎?受到嚴刑拷打時,我可以守住祕密嗎?我沒有辦法回答。不過,我對另一個恐怖的問題更有興趣:在某些情境之下,我會不會做出同樣殘酷的暴行?這問題也一樣很難回答。

一九三〇年代的德國人,像這樣擁有高度文明、受過高等教育的民族,為什麼會受一個謀殺者煽動,陷自己於道德無存的深淵?這個問題一直在我心中揮之不去。但我明白,那些追隨希特勒的德國人並非特殊個案;這世上沒有永遠的壞人,也沒有永遠的好人。有人說,每個人心中都有一個邪惡的納粹,只等著適當時機爆發;我也不贊同這種憤世嫉俗的看法。但我相信,若賦予人操控他人的生殺大權,許多人會濫用這樣的權力。無限上綱的權力在披上了崇高的道德外衣之後,必會導致殘忍的酷行。

藝術可以轉化我們對權力、殘酷、死亡的恐懼和著迷。本文集的書名即源於此。這並不是說所有偉大的藝術或戲劇都和這些負面的主題相關,但我讓最感興趣的藝術和戲劇,揭露了我們所謂的文明行為,在其光鮮亮麗的外表下,經常有其他動機。我猜這大概是為什麼我對一九二〇年代的德國藝術情有獨鍾。那個年代中我最喜歡的藝術家,像是馬克斯・貝克曼(Max Beckmann)、喬治・葛羅斯(George Grosz)、恩思特・路得維希・克希那(Ernst Ludwig Kirchner),都曾親眼目睹一次大戰的壕溝和戰地醫院,以及受盡戰火摧殘的柏林,那裏充斥著貧窮、犯罪,道德已然崩壞。這些藝術家見證了人類處境的深淵,從中開出藝術的花朵。

德國的戰爭同盟——日本,則犯下了二十世紀數一數二的殘酷暴行。有許多不同的理論試圖解釋日本的行為,把日本在國境外道德淪喪的表現歸咎於「武士道精神」、不受基督教原罪觀念羈絆的「東方式殘忍」、極度封閉的心態。不過,這些說法都讓我難以信服。日本軍隊在中國等亞洲國家展現的殘暴行為有其特殊的環境背景;我並不是在為日本軍隊開脫,而是認為這些因素值得深入探討。

我在一九七〇年代的東京住了六年,不過這個決定和戰爭本身沒什麼關係。大學時的我沒什麼方向,選了中文和中國史,兩個我一無所知的科目。我心裡盤算著這兩個科目不但可以讓我了解異國風情,學會了中文,以後也可以派上用場。不過七〇年代初期,中國文化大革命正如火如荼地進行著,可以在中國自由旅行的美夢幻滅,我學的中文看來無用武之地。

因為學習中文的關係,我接觸愈來愈多的日本電影,在阿姆斯特丹、巴黎、倫敦看了許多現代日本劇場。那時的我正年輕,想要出去闖一闖,日本似乎是比中國更好的選項。於是我申請了一所日本電影學校的獎學金攻讀電影,這所學校附屬於東京一所大學的藝術系。

說到日本,一般外國人最感興趣的是武術或禪宗。這些對我都沒什麼吸引力。最讓我著迷的是日本現代及傳統的電影、戲劇、文學,都流露著德國威瑪年代藝術的相同韻味。和其他民族相比,日本人似乎對用藝術來揭露文明行為背後的黑暗動機有特殊偏好。日本人在日常生活中有許多嚴格的禮教守則,這似乎可以說明這樣的藝術偏好。這些禮教守則旨在減少人際衝突,以及動物本能所帶來的風險。當人們愈是感到這樣的束縛時,就愈傾向於用藝術轉化這樣的束縛感。日本藝術家、作家和戲劇家對於性和死亡,可以說進行了最為前衛的探索。我認為這種藝術表現並不是什麼特殊的東方殘酷情懷,而是基本人性。

我在日本只待了六年。好奇心以及容易無聊的個性讓我繼續闖蕩了香港、倫敦、柏林,最後,我來到了紐約。我不想要當個「亞洲通」,成天向讀者介紹連他們都沒聽過的亞洲國家的禮俗。

本書其他的主題則來自我的個人興趣。閱讀、寫評論的確很有趣,但我自美國作家、電影人蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)那裡學到,讚美比批評更難寫,卻更經得起歲月的洗禮。這本書集結了我所著迷的各種事物。我非常感謝麥可・夏(Michael Shae)為本書所做的編輯工作。本書所有的文章原先刊載於《紐約書評》(The New York Review of Books),其編輯羅伯特・斯爾文(Robert Silvers)一直是我寫作生涯的指導。我希望這本書可以讓讀者認識一些我所欣賞的藝術家、電影人、讓我著迷不已的題材,也了解一些關於我的好事與壞事。

試閱

……猶太大屠殺也出乎意料地啟發了許多人。幾乎每一個社群,無論國家民族、宗教、種族或少數性別團體,或多或少都有段沒有被公平對待的歷史。所有的人都蒙受過不公不義,而有愈來愈多人,有時甚至是太多人,要求要讓大眾知道真相,並用各種儀式,甚至是金錢來彌補。我並不是說我們不應該關心過去發生的事。若沒有這些歷史事件,包括最讓人痛心疾首的事件,我們沒辦法了解自己,了解別人。缺乏對歷史的了解,我們就無法有深刻的觀點。沒有深刻的觀點,我們彷彿在黑暗中摸索,就算是小人之言也輕易相信。所以了解歷史是好事,我們不該遺忘死於孤寂和苦難的受害者。然而,今日各少數族群仍然容易受到各種迫害:穆斯林迫害基督徒;什葉派迫害遜尼派;遜尼派迫害什葉派;中國漢人迫害維吾爾回教徒;塞爾維亞人迫害波士尼亞人等等。但令人不安的是,愈來愈多的少數族群認為自己是歷史洪流中最大的受害者。這種看法正是缺乏歷史觀點的結果。

有時好像每個人都在和猶太人的悲劇較勁,我的一個猶太朋友稱這現象為「受難奧運」。美國華裔作家張純如(Iris Chang)因描寫一九三七年南京大屠殺一書而成為暢銷作家。當我讀到她說,希望導演史蒂芬・史匹柏(Steven Spielberg)能拍一部電影還原歷史真相時,我似乎嗅到了嫉妒的味道。(無獨有偶,她的書名的副標題正是「被遺忘的二次大戰大屠殺」。)華裔美國人似乎不只希望被視為是一個偉大文明的後裔,也希望被視為一場大屠殺的倖存者。在一次專訪中,張純如談到一位女士在一場公開朗讀會後,熱淚盈眶地上前告訴她,她的書讓她感到「身為華裔美國人是件值得驕傲的事」。一場大屠殺似乎會讓人感到莫名的驕傲。

近年來,電影成了再次體驗歷史悲劇的主要方式,因此導演史匹柏的名字會出現在這番討論中也是意料中事。好萊塢電影讓這些歷史事件活了起來。美國脫口秀名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)在電影《魅影情真》(Beloved)中飾演一名奴隸。她告訴媒體記者,自己在一場演出中情緒崩潰,不停地哭泣、發抖。「我完完全全投入演出場景,整個人變得歇斯底里。」她說:「那次經驗讓我脫胎換骨。肉體上的折磨、鞭打、到田裡工作、每天被凌虐,這些和無法掌握自己人生的痛苦比起來,都不算什麼。」請記住,這還只是參與電影演出而已。我並不是要說受害者的苦難都不算什麼。南京大屠殺時,日軍殘殺幾十萬中國人,這的確是場歷史悲劇。我們絕不能忘記,當年數不清的非洲男女被販賣為奴,過著淒苦的日子,不得善終。我們無法否認鄂圖曼土耳其帝國當年迫害了成千上萬的亞美尼亞人。回教侵略者殘殺了許多印度教徒,破壞了許多印度神廟。女性和同性戀者仍然受到歧視。一九九八年,美國懷俄明州拉勒米(Laramie)一位同性戀大學生慘遭殺害,這件事告訴我們人類距離公義的社會還有很長一段路要走。儘管每逢哥倫布紀念日,大家還在爭辯他是不是屠殺者,當年許多美洲原住民被殺卻是不爭的事實。以上皆是確實發生過的歷史事件。然而要是一個文化、種族、宗教、民族國家,將鞏固社群的認同感完全植基於受害者情結上,問題就來了。這種短視觀點無視於史實脈絡,在某些極端的情況下,更被拿來當作仇殺的藉口。……

事情究竟是怎麼演變到這個地步的?為什麼有這麼多人想要對號入座,成為受難者?這些問題並沒有統一的答案。歷史論述形形色色,各有不同的目的。遭受迫害的集體記憶,無論是真是假,是十九世紀大多數國家民族主義的基礎。我們在今日集體受害情結的論述中,仍可以發現民族主義的思維,但是民族主義似乎不是發展這些論述的主要動機。別的因素似乎起了更大的作用。首先,真正的受害者,包括死去的人和倖存者,往往對這些事件保持緘默。當納粹集中營的倖存者乘著破舊、擁擠的船到達以色列時,羞恥感和心理創傷,讓之中大部分人無法談論當年所受的折磨。在這個由猶太英雄所建立的新國度中,倖存者的地位可說是模稜兩可。他們似乎急欲卸下當年集中營所留下的包袱,對那段歷史裝作視而不見,因此大部分的受害者寧願保持緘默。在歐洲,尤其是法國,情況也類似。法國前總統戴高樂特地為所有在戰時反抗德軍者建了一座屋子,紀念包括前反抗軍成員、反維奇政府分子、地下與法國政府合作者、自由法國陣線、猶太倖存者。但法裔猶太人卻對這份盛情敬謝不敏。他們最不想要的,就是再一次被單獨從群眾中挑出來。這些倖存者選擇保持緘默。日裔美國人在戰時被美國政府視為內奸,其所受的苦難或許無法和和歐洲猶太人相提並論,但他們在戰後的態度卻十分類似。他們和法裔猶太人一樣,寧願當個平凡老百姓,用沉默塵封當年所受的屈辱。中國受難者則因政治變遷而有不同的反應。中華人民共和國對南京大屠殺著墨不多,因為沒有任何共產黨英雄在一九三七年的南京殉國。其實南京當時沒有半個共產黨成員。死於南京、上海以及中國南方的士兵,多隸屬於蔣介石麾下。這些入錯黨的生還者,光是在毛澤東統治下保全性命就有極大的困難,哪來的功夫談論日本軍隊對他們的待遇?

緬懷父母,心生敬意,普世皆然,這是一種追思的方式。特別是在追憶我們父母經歷那段避而不談、沒有被公開承認的苦難時,我們像是在告訴世人我們是誰。我們可以理解為什麼法裔猶太人或日裔美國人選擇隱藏自己的傷疤,悄悄融入主流社會中,假裝自己和別人並沒有什麼不同,但對他們的兒孫輩來說,這並不夠,彷彿他們自我的一部分被父母的沉默消滅了。打破沉默,公開談論先人的集體苦難,無論是猶太人、日裔美國人、中國人或印度教徒,彷彿是在全世界面前確立自己的定位。年輕的一代若想要和上一代所受的苦難產生淵源,就必須要大眾一而再、再而三地確認這些歷史悲劇。正因為這些倖存者刻意抹去自己和其他人的不同之處,因此他們的子女除了祖先受難的史實之外,別無區分自己和他人不同的要素。當猶太傳統只剩下伍迪・艾倫(Woody Allen)的電影和貝果,中國傳統只剩下譚恩美(《喜福會》的作者)和星期天吃飲茶,共同的受難記憶似乎更能確實地凝聚整個社群。

學者安東尼・阿皮亞(K. Anthony Appiah)在分析現代美國的政治認同時,也提到了這點。當新移民的子女變成了美國人時,也淡忘了祖先母國的語言、宗教信仰、神話和歷史。這往往讓他們開始強調自己和其他人的不同之處,雖然他們大部分和一般美國人已經沒有什麼不同了。阿皮亞談到各族裔美國人,包括非洲裔美國人時說:

他們的中產階級後裔平常說英語,日常生活充斥著電視影集《歡樂單身派對》(Seinfeld)、吃外賣中國菜等各種異文化。但想到祖父母時,他們便為了自己膚淺的文化認同而自慚形穢。有些人開始害怕,一旦周遭的人無法注意到他們的不同,他們就什麼都不是了。阿皮亞繼續說:「當過去溫暖人心的種族認同不再,這類新的自我認同論述似乎讓人重新找到自我價值和鞏固社群的依歸。」只不過,這些新論述往往和費迪蘭德所言,將死亡和譁眾取寵結合的行為相去不遠。愈來愈多的自我認同,立基於如同偽宗教一般的受害者情結之上。阿皮亞對少數族裔的觀察,也可套用在女性身上:女性愈得到解放,就有愈多的極端女性主義者出現,將自己定位為受男性迫害者。

……我們在這個意識型態、宗教、國界、文化分際皆瓦解的世界,又該何去何從呢?從世俗、國際主義、世界一家的角度而言,這個世界似乎還不錯,不過前提是你要住在富裕的西方世界。我們捨棄了民族主義的歷史論述,同性戀者可以放心地出櫃加入主流社會,女性可以從事從前只有男性可擔任的工作,來自世界各地的移民讓我們的文化更為豐富,我們也不再受到宗教或政治教條的迫害。這些當然都是好事。半個世紀以來,世俗、民主、進步等改變值得額手稱慶,我們終於能夠從非理性的民族情結中解脫。但就在我們達到這些成就之後,卻有愈來愈多人想要回頭到民族主義的舒適圈中。而這一回,他們常用的手段是死亡和譁眾取寵的偽宗教。瑟吉夫認為當前以色列之所以將納粹大屠殺變成一種公民宗教,是對世俗化的猶太建國運動——錫安主義——的一種反對運動。原本被視為英雄的社會主義建國先驅,到頭來卻讓人失望,愈來愈多人因此想要探詢自己的歷史根源。然而認真遵循宗教信仰卻非易事。正如同瑟吉夫所言:「對大屠殺的情感和歷史覺知,是猶太人讓自己重回猶太歷史正統的方便捷徑,這條路不需要任何個人實際的道德承諾。憑弔大屠殺,很大一部分已成為沒有宗教信仰的以色列人,表現自己和猶太傳統之間連結的方法。」

猶太人、華裔美國人或其他族群,在這點上並無二致。舉例來說,印度近年來,特別是在中產階級印度教徒之間重新燃起的印度教民族主義,即是在反抗尼赫魯(Nehru)所發想的,一個社會主義、世俗化印度的願景。由於多數都市化、中產階級的印度教徒對印度教只有粗淺的認識,於是,仇視回教徒就成了傳達宗教認同的方法。因此在印度產生了一個奇特的現象:占人口多數的族群,利用歧視較為貧窮、勢力薄弱的少數族群,來鞏固自己的自我認同。但事情必須從更大的脈絡觀察,西方世界尤其如此。正如同浪漫理想主義對赫德(Herder)和費希特(Fichte)的文化崇拜,其後緊接著發生法國啟蒙智士的世俗理性主義;我們對大眾文化和死亡的欣賞,也預告了一個新浪漫時代的來臨,它會以反理性、感性、社群主義的方式出現。我們在柯林頓和布萊爾的政治操作上都可以看到這個傾向,他們用社群情感取代社會主義,強調大家一起分擔每個人的痛苦。我們也在英國戴安娜王妃過世時看到這個傾向,新聞記者傳達這個噩耗,於是所有的人一起哀悼。其實,戴安娜王妃正是我們執迷於受害者情結的最佳證明。她經常以讓人稱道的方式,和受害者站在同一陣線,擁抱愛滋病患和無家可歸的人。她自己也被視為受害者,遭到男性沙文主義、皇家勢利之徒、媒體、英國媒體等等的欺侮。所有覺得自己在某方面是受難者的人,特別是女性和少數族裔,都能在戴妃身上找到認同。這也讓我們看到各國移民、美國和歐洲體制為英國社會所帶來的變遷。英國在歐洲內部的地位妾身未明,而許多人只有在哀悼王妃的逝世時,才感覺到國家是團結一致的。

共同承擔痛苦,也改變了我們看待歷史的角度。歷史學不再是發現過去確實發生了什麼事,或是試圖解釋事情發生的原因。大家不僅僅認為歷史真相不再重要,還假設這個真相根本不可得。所有的事都是主觀的,都是一種社會政治因素下的人為建構。假如要說我們在學校公民課學到了什麼,那就是要尊重別人所建構的真相。更明確的說,是和我們不一樣的人所建構的真相。於是乎,我們學習人類對歷史的感受,特別是受害者的感受。透過分擔別人的痛苦,我們學著了解他們的感受,也進一步探索自己的內在。……

但是,這裡的重點應該不是啟蒙大眾的理性,真實性才是關鍵。當所有的真相都是由主觀認定時,只有感受才是真實的,只有主角本身才能知道自身感受的真偽。小說家愛德蒙・懷特(Edmund White)對此有精闢的見解。在一篇關於愛滋病文學的文章中,他主張我們不應批判愛滋病的文學表現。他略帶矯情地說:「這實在不足以說明我的感受,但為即將踏進墳墓的男女打分數,不是高尚的行為。」但事情必須從更大的脈絡觀察,西方世界尤其如此。正如同浪漫理想主義對赫德(Herder)和費希特(Fichte)的文化崇拜,其後緊接著發生法國啟蒙智士的世俗理性主義;我們對大眾文化和死亡的欣賞,也預告了一個新浪漫時代的來臨,它會以反理性、感性、社群主義的方式出現。我們在柯林頓和布萊爾的政治操作上都可以看到這個傾向,他們用社群情感取代社會主義,強調大家一起分擔每個人的痛苦。我們也在英國戴安娜王妃過世時看到這個傾向,新聞記者傳達這個噩耗,於是所有的人一起哀悼。其實,戴安娜王妃正是我們執迷於受害者情結的最佳證明。她經常以讓人稱道的方式,和受害者站在同一陣線,擁抱愛滋病患和無家可歸的人。她自己也被視為受害者,遭到男性沙文主義、皇家勢利之徒、媒體、英國媒體等等的欺侮。所有覺得自己在某方面是受難者的人,特別是女性和少數族裔,都能在戴妃身上找到認同。這也讓我們看到各國移民、美國和歐洲體制為英國社會所帶來的變遷。英國在歐洲內部的地位妾身未明,而許多人只有在哀悼王妃的逝世時,才感覺到國家是團結一致的。

共同承擔痛苦,也改變了我們看待歷史的角度。歷史學不再是發現過去確實發生了什麼事,或是試圖解釋事情發生的原因。大家不僅僅認為歷史真相不再重要,還假設這個真相根本不可得。所有的事都是主觀的,都是一種社會政治因素下的人為建構。假如要說我們在學校公民課學到了什麼,那就是要尊重別人所建構的真相。更明確的說,是和我們不一樣的人所建構的真相。於是乎,我們學習人類對歷史的感受,特別是受害者的感受。透過分擔別人的痛苦,我們學著了解他們的感受,也進一步探索自己的內在。……

但是,這裡的重點應該不是啟蒙大眾的理性,真實性才是關鍵。當所有的真相都是由主觀認定時,只有感受才是真實的,只有主角本身才能知道自身感受的真偽。小說家愛德蒙・懷特(Edmund White)對此有精闢的見解。在一篇關於愛滋病文學的文章中,他主張我們不應批判愛滋病的文學表現。他略帶矯情地說:「這實在不足以說明我的感受,但為即將踏進墳墓的男女打分數,不是高尚的行為。」接著,他將愛滋病文學擴大至一般多元文化主義,聲明一般文學的準則,不適用於多元文化,他甚至認為「確切來說,多元文化和評價作品好壞的這個行業,互不相容」;換言之,我們的批判能力不適用於任何表達他人痛苦的小說、詩詞、短文、戲劇。正如同懷特談到愛滋病文學時說:「我們不允許讓讀者評論我們。我們要他們和我們一起翻來覆去,在我們夜晚的汗水中溼透。」

不可否認的,無論是身為猶太人、同性戀、印度教徒或中國人,我們受過的創傷以及受害者的身分,讓我們真實地感覺到自己的存在。如此粗淺的佛洛伊德式觀點,會出現在這個駁斥佛洛伊德的時代,實在讓人驚訝。其實,佛洛伊德的學說,正是典型十九世紀末政治認同下的產物。對世俗化、中產階級、德國或奧匈化的猶太人來說,心理分析是發現自我的理性方法。佛洛伊德為他在維也納的病患所做的,在某種程度上,正是懷特和其他玩弄自我認同政治學的人為各種「族群」所做的事,而這些論述則被真正的政客拿去使用。

這種以死亡為題材,譁眾取寵的新宗教,撇開對大眾心理的影響不談,還有其他因素讓人擔憂。在舒教授大談各個傷痛的族群之間建立起共同橋梁的同時,我卻以為,這種將真實性建立在集體苦難的傾向,反而有礙人類對彼此的了解。因為,我們只能表達感受,而無法討論感受,或辯論感受是否為真。這種做法不能促進相互的理解,無論別人說什麼,我們只能默默接受,就算是發生暴力衝突,也不容置喙。政治論述也適用這個情況。意識型態確實帶來了許多苦難,尤其是在那些將意識型態強行加諸人民身上的政體;但沒有了政治型態,任何的政治辯論就沒有了貫穿的邏輯,政客只能用情感,而不是理念來遊說大眾。這十分容易落入極權主義,因為你沒有辦法和情感辯論;任何試著講道理的人,都會被指為沒心沒肝的冷血動物,其意見不值一聽。接著,他將愛滋病文學擴大至一般多元文化主義,聲明一般文學的準則,不適用於多元文化,他甚至認為「確切來說,多元文化和評價作品好壞的這個行業,互不相容」;換言之,我們的批判能力不適用於任何表達他人痛苦的小說、詩詞、短文、戲劇。正如同懷特談到愛滋病文學時說:「我們不允許讓讀者評論我們。我們要他們和我們一起翻來覆去,在我們夜晚的汗水中溼透。」

不可否認的,無論是身為猶太人、同性戀、印度教徒或中國人,我們受過的創傷以及受害者的身分,讓我們真實地感覺到自己的存在。如此粗淺的佛洛伊德式觀點,會出現在這個駁斥佛洛伊德的時代,實在讓人驚訝。其實,佛洛伊德的學說,正是典型十九世紀末政治認同下的產物。對世俗化、中產階級、德國或奧匈化的猶太人來說,心理分析是發現自我的理性方法。佛洛伊德為他在維也納的病患所做的,在某種程度上,正是懷特和其他玩弄自我認同政治學的人為各種「族群」所做的事,而這些論述則被真正的政客拿去使用。

這種以死亡為題材,譁眾取寵的新宗教,撇開對大眾心理的影響不談,還有其他因素讓人擔憂。在舒教授大談各個傷痛的族群之間建立起共同橋梁的同時,我卻以為,這種將真實性建立在集體苦難的傾向,反而有礙人類對彼此的了解。因為,我們只能表達感受,而無法討論感受,或辯論感受是否為真。這種做法不能促進相互的理解,無論別人說什麼,我們只能默默接受,就算是發生暴力衝突,也不容置喙。政治論述也適用這個情況。意識型態確實帶來了許多苦難,尤其是在那些將意識型態強行加諸人民身上的政體;但沒有了政治型態,任何的政治辯論就沒有了貫穿的邏輯,政客只能用情感,而不是理念來遊說大眾。這十分容易落入極權主義,因為你沒有辦法和情感辯論;任何試著講道理的人,都會被指為沒心沒肝的冷血動物,其意見不值一聽。要解決這些問題,並不是要人回到傳統宗教,用既有宗教傳統取代偽宗教。我原則上並不反對宗教組織,但我本身並沒有信仰,也沒有立場提倡這個解決方案。我也不反對為戰爭受難者或遭到迫害者豎立紀念碑。德國政府決定在柏林蓋一座大屠殺博物館,這決定可喜可賀,因為博物館內設有圖書館和檔案中心,若沒有這些中心,博物館就只會是一塊巨石紀念碑。在這個新計畫中,回憶和教育會同時進行。無論是事實或杜撰,和個人及社群苦難相關的文獻必須有一席之地。歷史非常重要,我們應儘量保存更多歷史;且若有人認為歷史可以促進不同的文化和社群彼此寬容了解,我們也不必大驚小怪。但是,近年來在公眾領域中,許多人試圖用和緩的療癒論述取代原本的政治討論,我認為十分不妥。

解決這個問題的第一步,可以是更進一步區辨不同事物。政治雖然深受宗教與精神科學的影響,但畢竟不能與這兩者劃上等號。回憶不等同於歷史,追悼不等同於書寫歷史。要確立一個文化傳承,並不光只是和其他人「協商自我認同的界線」。或許對我們這些已失去和先人在宗教、語言、文化連結的新生代,現在正是放下過去的時機。最後,我認為問題的核心關鍵,是我們要認清真相並不只是一種觀點。事實不是虛構的,而是真實存在的。若欺騙自己事實和虛構小說並無不同,或是任何寫作均與小說創作無異,這簡直是在摧毀我們分辨真偽的能力。從大屠殺倖存下來的列維並非憂心未來的人無法理解他的苦痛,而是人無法認清真相。當真相和虛構失去了分別,這就是我們對列維和過去所有受難者最嚴重的背叛。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價