鏡頭之後(二版):電影攝影的張力、敘事與創意

The Filmmaker`s Eye: learning (and breaking) the rules of cinematic composition

活動訊息

內容簡介

電影攝影的入門標竿

也已成為專業科系教科書

暢銷經典首次大規模增修,新增業界最新攝影器材與運用技術的實作分析!

看完一部電影,看出某些鏡頭意義非凡,卻說不清那鏡頭為何令人難忘?身為電影人,除了掌握攝影技術,也想發展電影語彙,像電影大師那樣只靠影像、不靠台詞就能敘事?如果想深入理解電影鏡位、構圖、取景背後的意義,《鏡頭之後》是最適合的入門工具,全書舉例精彩、講解精闢,已被全球許多大學、學院選為教科書或必讀書目。

本書選出111幕意義深遠的鏡頭(選材囊括影史經典及賣座名片,甚至包括已被視為神作的當代影集),從電影構圖的經典法則入手,逐步拆解畫面建構的過程、在影片中運用這些鏡頭的理由,並提出翻轉這些既有法則的特殊案例,讓讀者理解,雖然有些行之有年的構圖慣例早已融入影史,但並非牢不可破,在理解、掌握脈絡的前提下適當翻轉,不但能帶來獨特效果,甚至能開創新的經典。

此外,作者以多年從業經驗,為每個經典構圖案例提供「為何奏效」、「技術考量」等講解,讓本書不只有助於影迷朋友理解電影,對於積極學習電影攝影與構圖技巧的讀者而言,更有助於專業養成,且不限於拍攝領域,也包括需一併考量的打光、走位、後勤等面向。書中內容也不只是技術,更涵括影像符號的運用、影像系統的建構、批判性思維、大師的招牌風格等有助於培養專業鑑識力的知識。

第一版推出十二年後,作者重新檢視每一案例,深化解析並全面更新「技術考量」,納入近十年來的器材革新、新手法與實踐成果。僅僅是寬高比的拓展,就大幅影響了電影畫面構圖的思維,再加上先進的各式攝影機鏡頭、空拍機、鏡頭視覺預覽、輔助app,電影的製作過程與十年前相比已有大幅變化。面對電影製作在軟體和硬體方面的各式革新,相信即使是電影攝影的資深從業者,也能從本書獲得技術迭代的參考資訊與創作靈感。

想更進一步探索鏡頭的進階運用,可延伸閱讀作者同系列作品:《鏡頭的語言:情緒、象徵、潛文本,電影影像的56種敘事能力》。書中深入解析鏡頭如何以其本身特性達到特定的視覺效果,並以更廣泛多元的影像案例,納入剪接方式、光源尺寸等因素,讓電影語言更立體。

也已成為專業科系教科書

暢銷經典首次大規模增修,新增業界最新攝影器材與運用技術的實作分析!

看完一部電影,看出某些鏡頭意義非凡,卻說不清那鏡頭為何令人難忘?身為電影人,除了掌握攝影技術,也想發展電影語彙,像電影大師那樣只靠影像、不靠台詞就能敘事?如果想深入理解電影鏡位、構圖、取景背後的意義,《鏡頭之後》是最適合的入門工具,全書舉例精彩、講解精闢,已被全球許多大學、學院選為教科書或必讀書目。

本書選出111幕意義深遠的鏡頭(選材囊括影史經典及賣座名片,甚至包括已被視為神作的當代影集),從電影構圖的經典法則入手,逐步拆解畫面建構的過程、在影片中運用這些鏡頭的理由,並提出翻轉這些既有法則的特殊案例,讓讀者理解,雖然有些行之有年的構圖慣例早已融入影史,但並非牢不可破,在理解、掌握脈絡的前提下適當翻轉,不但能帶來獨特效果,甚至能開創新的經典。

此外,作者以多年從業經驗,為每個經典構圖案例提供「為何奏效」、「技術考量」等講解,讓本書不只有助於影迷朋友理解電影,對於積極學習電影攝影與構圖技巧的讀者而言,更有助於專業養成,且不限於拍攝領域,也包括需一併考量的打光、走位、後勤等面向。書中內容也不只是技術,更涵括影像符號的運用、影像系統的建構、批判性思維、大師的招牌風格等有助於培養專業鑑識力的知識。

第一版推出十二年後,作者重新檢視每一案例,深化解析並全面更新「技術考量」,納入近十年來的器材革新、新手法與實踐成果。僅僅是寬高比的拓展,就大幅影響了電影畫面構圖的思維,再加上先進的各式攝影機鏡頭、空拍機、鏡頭視覺預覽、輔助app,電影的製作過程與十年前相比已有大幅變化。面對電影製作在軟體和硬體方面的各式革新,相信即使是電影攝影的資深從業者,也能從本書獲得技術迭代的參考資訊與創作靈感。

想更進一步探索鏡頭的進階運用,可延伸閱讀作者同系列作品:《鏡頭的語言:情緒、象徵、潛文本,電影影像的56種敘事能力》。書中深入解析鏡頭如何以其本身特性達到特定的視覺效果,並以更廣泛多元的影像案例,納入剪接方式、光源尺寸等因素,讓電影語言更立體。

名人推薦

導演/廖克發

導演/侯季然

導演/策展人/鴻鴻

電影攝影師/余靜萍

紀錄片導演/楊力州

政大廣電系教授/陳儒修

台藝大電影系老師/謝嘉錕

北藝大電影系主任/滕兆鏘

專業推薦

導演/侯季然

導演/策展人/鴻鴻

電影攝影師/余靜萍

紀錄片導演/楊力州

政大廣電系教授/陳儒修

台藝大電影系老師/謝嘉錕

北藝大電影系主任/滕兆鏘

專業推薦

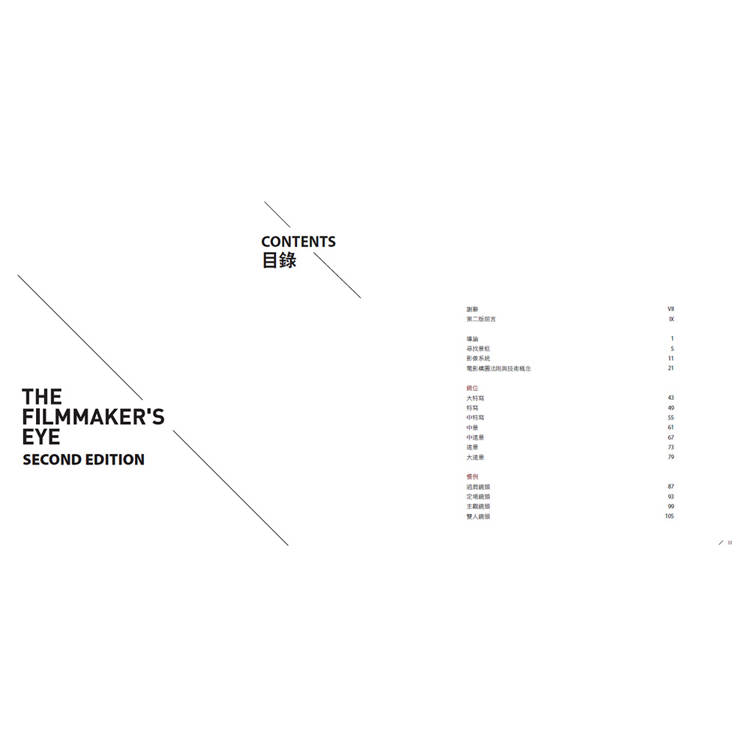

目錄

目次

謝辭

第二版前言 XIII

序文1

尋找景框5

影像系統11

電影構圖法則與技術概念21

鏡位

大特寫43

特寫49

中特寫55

中景61

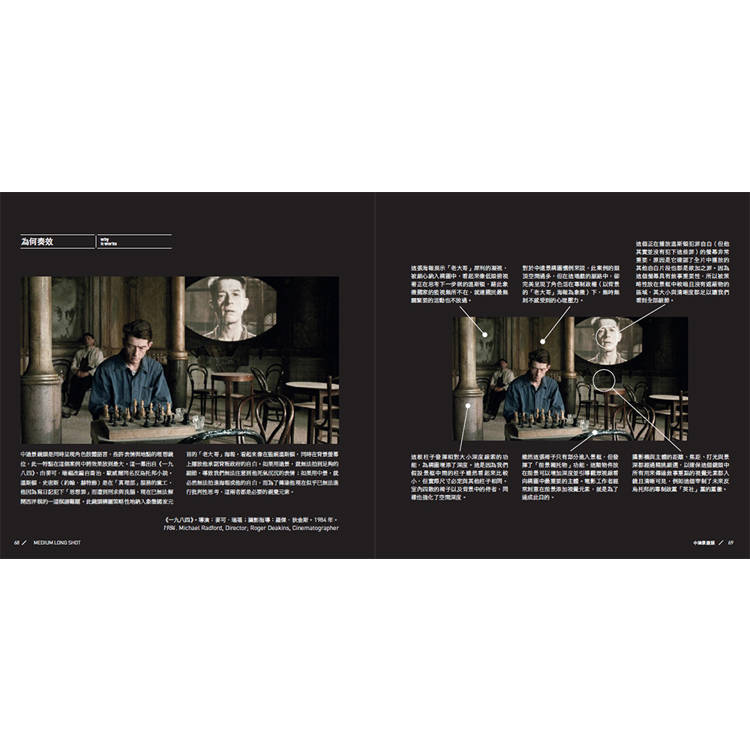

中遠景67

遠景73

大遠景79

慣例

過肩鏡頭87

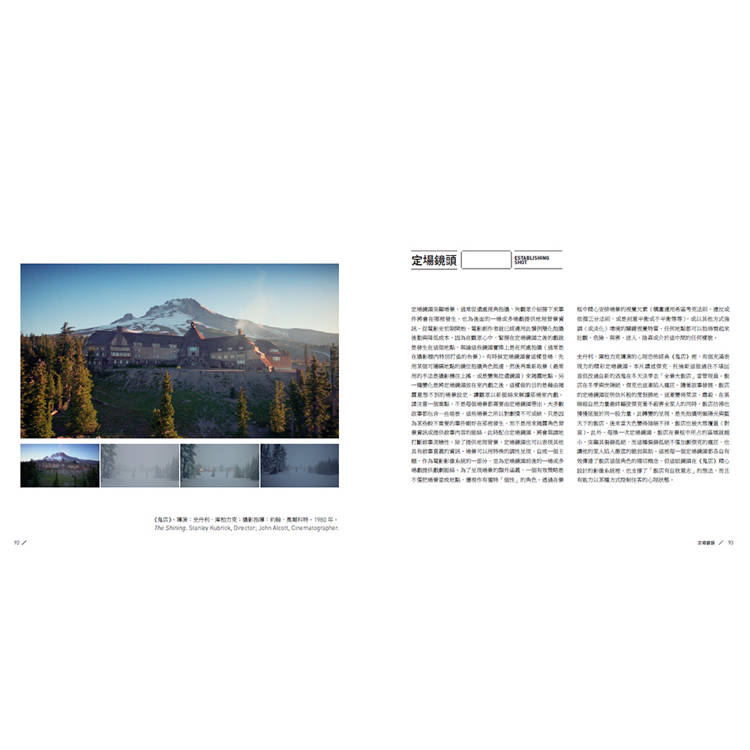

定場鏡頭93

主觀景頭99

雙人鏡頭105

團體鏡頭111

分割畫面鏡頭117

傾斜鏡頭123

俯瞰鏡頭129

顛倒鏡頭135

象徵鏡頭141

抽象鏡頭147

微距鏡頭153

變焦鏡頭159

動態構圖

橫搖鏡頭167

直搖鏡頭173

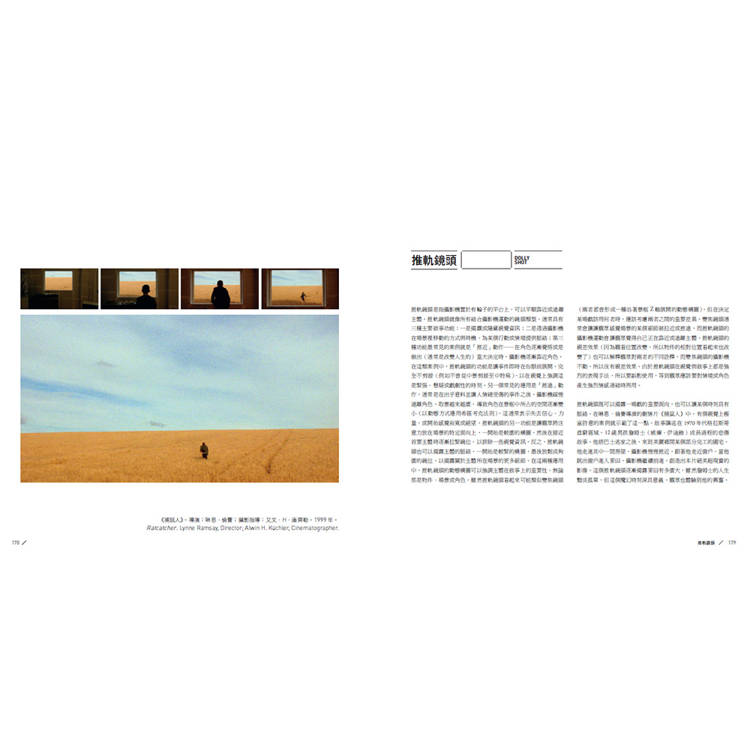

推軌鏡頭179

推軌變焦鏡頭185

跟拍鏡頭191

Steadicam® 鏡頭197

升降鏡頭203

空拍鏡頭209

段落鏡頭215

電影列表221

影像權利人227

索引 229

謝辭

第二版前言 XIII

序文1

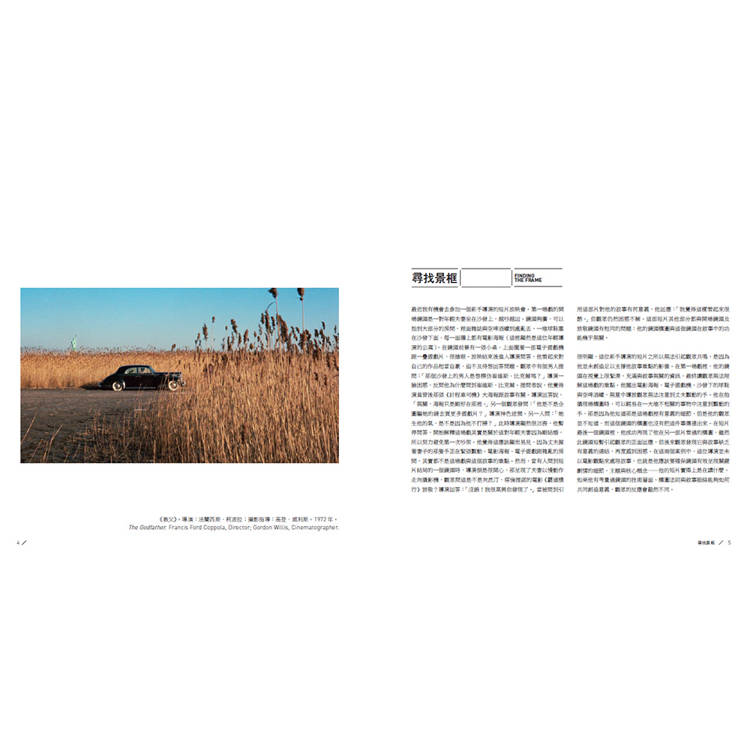

尋找景框5

影像系統11

電影構圖法則與技術概念21

鏡位

大特寫43

特寫49

中特寫55

中景61

中遠景67

遠景73

大遠景79

慣例

過肩鏡頭87

定場鏡頭93

主觀景頭99

雙人鏡頭105

團體鏡頭111

分割畫面鏡頭117

傾斜鏡頭123

俯瞰鏡頭129

顛倒鏡頭135

象徵鏡頭141

抽象鏡頭147

微距鏡頭153

變焦鏡頭159

動態構圖

橫搖鏡頭167

直搖鏡頭173

推軌鏡頭179

推軌變焦鏡頭185

跟拍鏡頭191

Steadicam® 鏡頭197

升降鏡頭203

空拍鏡頭209

段落鏡頭215

電影列表221

影像權利人227

索引 229

試閱

第二版前言

就大多數的標準來看,十年都算是很長的一段時間,但科技進步飛快,讓十年感覺更長。如果2010年有人告訴我,十年內我將可以用內建三顆鏡頭與穩定器效果的智慧型手機,以每秒120格4K畫質拍攝高動態範圍影像,而且我還可以用這手機剪接、調色,再加上轉場效果與字幕,我會認為他們瘋了。在這段期間,電影工業經歷了科技革命。2010年,大多劇情片還是以35mm電影膠卷拍攝,只有一小部分是以數位格式拍攝。到了2020年,這個比例徹底逆轉,仍用膠卷拍攝的導演寥寥可數,大多數電影都是以高階數位電影攝影機拍攝(例如對頁查德‧史塔赫斯基導演的《捍衛任務3:全面開戰》,採用Alexa SXT Plus與AlexaMini攝影機)。

高階專業消費市場也出現足以改變規則的進展,HD高畫質與4K超高畫質取代SD標準畫質,8K與12K攝影機也已經問世。2010年,可錄影數位單眼相機才剛開始發展,後來又出現了數位電影攝影機與大量無反光鏡單眼相機,由於CMOS感光元件領域的多項科技發展,現在拍出的動態範圍已經不遜於(有些機種甚至超越)35mm電影膠卷(而且可以將ISO值設到幾十萬)。這些科技突破對專業與獨立電影製作社群都產生巨大影響,而可錄影數位單眼革命也帶來了另一項重大變革:業餘電影工作者終於能用可更換鏡頭相機來錄影,創作出過去只有大預算電影才能使用昂貴器材拍出的各種光學美感。短短十年間,尤其在西恩‧貝克《夜晚還年輕》,(2015)與史蒂芬‧索德柏《瘋人院》(2018)用iPhone拍出劇情片之後,我們對廣告片與獨立電影視聽品質的期待已經徹底被重新定義。如果我們也將社交媒體平台對籌資、行銷與發行的影響考慮進去,大環境的全貌就變清晰了:比起過去,現在要拍出電影再分享給全世界,不但更加容易,成本也更低廉。

《鏡頭之後:電影攝影的張力、敘事與創意》第二版已徹底更新,以顧及上述那些發展與其他因素。除了每一章的「技術考量」單元都特別聚焦在鏡頭上,本書也對曝光、打光與製作後勤等主題提出建議,這些在第二版都全面改寫,以反映實務與器材的現況。「電影構圖與技術概念」章節也全部更新,涵蓋了每一條規則的深入討論、景框寬高比捲土重來,成為更靈活的敘事工具,以及鏡頭視覺預覽(previsualization)的各種最新選項。此外,每一個案例研究都重新審視並擴充,也新增了若干全新鏡頭類型。

本書是第一本對電影構圖規則進行系統性分析的書籍,並且也納入電影構圖在完全發揮藝術表現力時必須有的特定敘事脈絡與工具。十年後,我相信第二版的問世恰逢其時,可以啟發新一代電影工作者,對他們來說,「35mm鏡頭轉接環」、「SD錄影」與「16mm電影膠卷」已是過時科技的遺跡。謝天謝地,雖然電影製作的方式已有天翻地覆的變化,但構圖的規則(以及如何打破這些規則)絲毫未受到影響,其重要性在電影誕生的一百多年來始終不變。願這一點能延續至電影的下一個百年!

大特寫extreme close-up

大特寫讓觀眾專注在角色的一小部分或是小物件,能完美將微小的單一視覺細節從場景其他事物中抽離出來。運用大特寫會立刻讓觀眾開始預期眼前畫面在敘事上很重要(希區考克法則的經典用法),所以常被用來讓觀眾產生預期心態。舉例而言,常見的策略是把故事中看似不重要,但之後將發揮關鍵作用的細節抽離出來。在這種情況下,大特寫第一次出現時促使觀眾預期拍攝主體在某方面很重要,這樣一來,當觀眾第二次看到,其敘事目的也揭露時,就不會顯得不合理或便宜行事。大特寫另一功能是隱藏角色身分或物件全貌,不讓觀眾看到關鍵視覺資訊,於是創造出神秘感與張力。但是,大特寫只能看到主體局部,不適合讓角色以臉部表情或肢體語言來展現情感或行為的細微變化,除非是以概括、幾近象徵的方式呈現。用大特寫拍物件或角色的微小細節時,稱為「微距鏡頭」(請見153頁),必須用特殊鏡頭才能比一般鏡頭更貼近主體。在這麼近的距離,微距鏡頭可以將材質、顏色或花樣等更基本的視覺特質展現到近乎抽象的程度,但在敘事上仍會發揮大特寫的功能。在這種應用方式裡,微距鏡頭的視覺內容或許並不與敘事直接相關,但仍會以其抽象特質或暗示的聯想含意,為整體的戲劇調性或主題脈絡增添層次。

對頁的案例出自胡立歐‧麥登導演的西班牙劇情片《露西雅與慾樂園》,此大特寫讓觀眾聚焦在愛蓮娜(娜瓦‧妮姆莉飾)臉頰上滾落的一滴淚珠上。先前觀眾已經看到她在滿月下的海中游泳時,與一個男人發生一夜情。這段戲的開場是匹配剪接,從月亮的畫面溶接到驗孕棒大特寫顯示懷孕。愛蓮娜知道自己意外懷孕後,一滴淚慢慢滾落臉頰,最後滴在驗孕棒上模糊了部分線條。此大特寫在視覺上強調那滴淚(因為淚珠被極度放大,以及攝影機在淚珠沿著臉頰滾落時跟著往下搖的方式),暗示眼淚是這段戲的關鍵元素,但並不揭露讓她流淚的明確情緒為何。比方說,如果不用大特寫而改用一般特寫,愛蓮娜臉部表情及表情傳達出來的反應將會是此刻的敘事重點。排除臉部表情後,觀眾才會思索在視覺上如此強調這滴淚有何其他意義。當我們考慮到此大特寫之前那些鏡頭的敘事脈絡與高度風格化的視覺呈現,就很容易將含鹽的眼淚與海洋連結起來,而那場後果重大的邂逅就發生在命定般發展一夜情的海洋。此外延伸出去,眼淚也會讓人聯想到潮汐週期、月亮圓缺週期與月經週期等其他涵義,這些都與她驗出懷孕相連。選擇用大特寫來突顯這滴淚,可以暗示淚水對愛蓮娜來說代表上述一切,為這場戲增添了一層象徵甚至詩意的脈絡。

《瑪麗布朗的婚姻》。導演萊納・韋納・法斯賓達;攝影指導麥可・包浩斯。1979年。

The Marriage of Maria Braun. Rainer Werner Fassbinder, Director; Michael Ballhaus, Cinematographer.

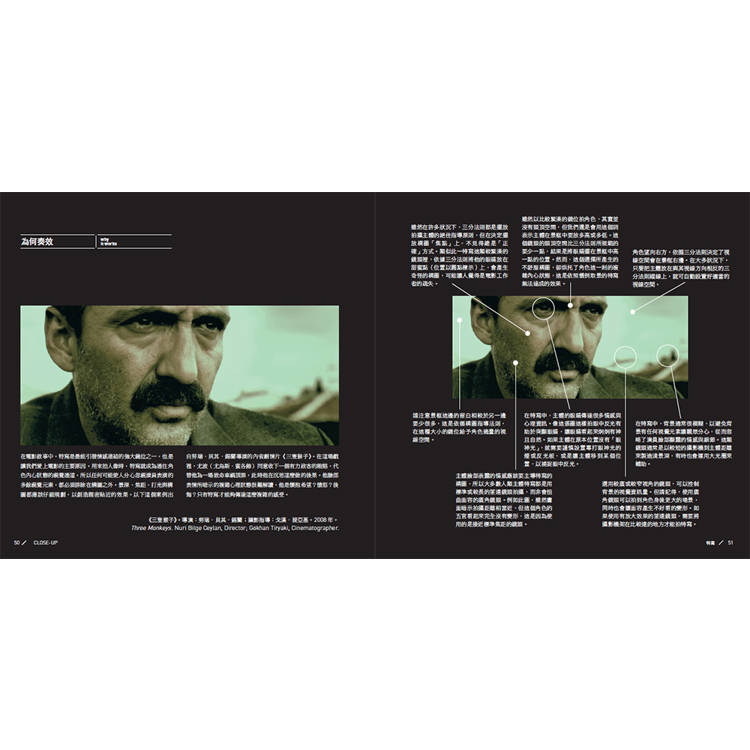

為何奏效

大特寫的用途之一,是讓觀眾聚焦在拍攝主體的一個小細節上,藉此作出強有力的視覺陳述,表明拍攝主題在故事中扮演重要角色,即便在出現時,其敘事功能還有待解釋,也是如此。此案例出自法斯賓達導演的《瑪麗布朗的婚姻》,電影開始不久出現了一包香菸的大特寫,後來電影交代在二戰之後香菸被當成貨幣使用。然而,此時在敘事上為何用大特寫來極度強調香菸,電影還沒給出任何理由。直到電影尾聲,瑪麗因為一根菸而死亡,觀眾終於理解那個大特寫其實是預示了香菸在故事中具有宿命般的重要性,為她的人生歷程增添了一分命中注定的元素意味。同時間,此大特寫也在象徵的層次上評論了當年德國所面對的社會政治危機。

技術考量

望遠、廣角與微距鏡頭都可以用來拍大特寫,一切取決於拍攝主體的尺寸以及你需要放大的程度。但是,變焦鏡頭若用來當廣角鏡頭會有個缺點:變焦鏡頭設定在短焦距時,其最小對焦距離比同焦距的定焦鏡頭長一些,這有可能使你無法捕捉到很小的細節。智慧型手機內建的鏡頭焦距較短(大約4mm,如果在35mm格式中約等同33mm),所以有很短的最短對焦距離(通常少於11公分),會比較容易拍大特寫。如果主體小到無法用一般鏡頭拍攝,就可選用特殊的微距鏡頭,這是特別設計來讓你可以貼近主體拍攝的鏡頭(雖說也有其他方法可拍出類似成果,請見156頁)。

然而,在這麼短的對焦距離,由於景深變得很淺,很難讓主體保持對焦。攝影機只要一往前或往後移動,幾乎都會在景框Z軸上把對焦平面移到不合意的區域。使用較小光圈可以讓拍攝變得容易一點,但前提是要添加額外光源來補償曝光不足。在拍攝細節大量重複且精細的主體時(例如拍布料就常有此問題),必須特別小心,此時畫面某些區域可能會出現令人分心的彩虹狀變形,稱為摩爾紋效應。縮小光圈可以大幅降低甚至消除這些斑紋,但也因為無法用這支鏡頭的「最佳光圈值」(能拍出最銳利畫面的光圈設定)拍攝,導致畫面品質降低。

另一個選項是稍微調整鏡頭到主體的距離,但前提是要能用完整解析度來預覽影像(例如用設定為1:1像素對應的外接監視器),以確認摩爾紋已經消除。無論主體是人身上的細節或小物件,打光的計畫與執行都應該如同拍攝演員重要特寫般嚴密規劃。在片場,人們很容易忘記一點,儘管用肉眼看時,主體可能看起來很小,甚至不重要,但在大銀幕上會顯得巨大且壯觀。大特寫的放大效果不僅在視覺上強調主體,也放大取景、打光或對焦時可能產生的任何失誤或不一致,所以拍大特寫時在技術上要盡可能精確,這一點特別重要。

雖然某些狀況下,由於取景很緊湊,不會拍到同一場景較廣的那些鏡頭使用的光源,但是仍應多少維持打光整體的一致性(意思是如果你前一個鏡頭是高調、沒陰影的打光方式,接著的大特寫就不該打黑色電影風格的低調光)。但一般說來,大特寫與前後的兩個鏡頭的鏡位差距越大,你就越有空間增加與移動光源或改變亮度,而不至於讓人分心或讓觀眾察覺。如果比較廣的鏡頭也剛好拍到很多視覺元素與/或動態,觀眾就更難注意到視覺差異,你調整大特寫打光的空間就更大了。譬如說,對頁的大特寫出自史派克‧李導演的犯罪電影《黑街追緝令》,後面接著的那個遠景鏡頭打光夠亮,讓觀眾可以看到偵訊室(這場戲的地點)的更多空間。但如果在大特寫也用相同的打光設定,映現在眼睛裡的刑警影像就不會像圖中那樣容易看清,導致這鏡頭要傳達的故事關鍵時刻在視覺上沒那麼撼動人心。

《黑街追緝令》。導演史派克‧李;攝影指導馬利克‧哈山‧薩伊德。1995年。

Clockers. Spike Lee, Director; Malik Hassan Sayeed, Cinematographer.

打破規則

大特寫緊湊的取景通常只讓你展現主體的一個小細節,但史派克‧李《黑街追緝令》這個案例巧妙運用人眼的映照特質,拍到的視覺資訊多了不少。此時刑警羅可(哈維‧凱托飾)偵訊維克多(伊賽亞‧華盛頓飾),質問他先前提供的謀殺案供詞中那些可疑之處。他對維克多說「我想看你看到的事」時,一個大特寫拍攝他映照在維克多眼中的影像,創造出象徵性影像來呈現他的台詞。請注意,這樣的效果需要繁複的打光才能創造,例如眼瞼上的綠色調指出環境光源,以及刑警身後刻意設置幽暗背景,他映照在維克多瞳孔中影像才容易看清。有趣的是,瞳孔的英文「pupil」源自拉丁文的「pupilla」,而pupilla意指「小娃娃」,這個古詞正是指涉此鏡頭裡捕捉到的現象。

《瓦力》。導演:安德魯‧史丹頓;攝影指導:丹妮爾‧費恩伯格、傑若米‧拉斯基、馬丁‧羅森伯格。2008年。

WALL‧E. Andrew Stanton, Director; Danielle Feinberg, Jeremy Lasky, and Martin Rosenberg, Cinematographers.

摘錄自〈影像系統image systems〉

電影已是世界文化中不可或缺的一部分,以至於我們經常忘記電影是多麼獨特的藝術形式。在許多層面上,我們仍無法徹底理解電影引誘我們「姑且信之」的機制,讓我們願意花兩小時坐在昏暗的室內看一段連續影像,並且相信眼前上演的是真實的故事。無論此機制有效的原因為何,電影創作者跟學者肯定知道它如何運作。基本上,我們知道這涉及「庫勒雪夫效應」。庫勒雪夫是俄國導演暨理論家,他示範了把不同鏡頭剪接在一起,可以傳達出個別鏡頭裡沒有的意義。他的知名實驗(細節大多為道聽途說)是讓莫斯科電影學院(他是此校的共同創辦者)的學生看一連串鏡頭,包含一個男人面無表情的特寫、棺材、一碗湯跟一個小女孩。庫勒雪夫將這些鏡頭剪接出三個版本,讓同一幕男人特寫後面分別接著上述其他鏡頭,放映後再評估學生對男人表演的意見。學生對男演員展現的情緒之廣印象深刻:當男演員的鏡頭之後接著一碗湯,他表現出飢餓;接著棺材時,他顯露悲傷;接著小女孩時,他面帶喜悅。男演員的鏡頭每次都一樣,顯然是學生在心裡建構了他表演的這些面向。庫勒雪夫的實驗顯示,當某個鏡頭與其他鏡頭剪接在一起時,該鏡頭的意義並非僅由其視覺內容決定。當某個鏡頭與其他新影像組合起來,就會累積產生新的意義。如果光是把兩個鏡頭剪接在一起就可以產生這樣的效應,那麼在更宏大的規模上,當我們策略性地把劇情片平均將近兩千個鏡頭排成序列,是否也會發生類似的效應呢?答案顯然是「會」,但是會以複雜得多的形式。雖然庫勒雪夫效應顯示出相連的鏡頭可以產生新意義,但不相連的鏡頭之間也可發生此效應。比方說,你或許看過某些電影的故事開頭出現了視覺衝擊強烈、令人難忘的影像,通常是在介紹主要角色或場景,到了故事尾聲又再度回到這些畫面。但到了此時,同樣的影像會有全新的意義,因為它出現後發生的所有事件,已經賦予它新的敘事脈絡。這就如同庫勒雪夫的學生看了小女孩鏡頭後,認為前一個特寫鏡頭中的男人看起來很開心。回憶與比較影像,是觀眾理解視覺敘事的固有方式,觀眾不僅不斷從鏡頭中看到的內容建立連結,也在鏡頭之間建立連結,無論這些鏡頭是否前後相接。獻整體意義的方式,對每個故事而言都是獨一無二的,這不僅是因為每個故事都不同,也因為每部電影都以獨特的影像組合來講故事。每部片中影像間的獨特互動構成了一套敘事系統,就像一群相互連結的元件協同運作以達成目標。電影的影像系統可以是刻意設計,此時電影創作者會考量影像系統在傳達故事主題、核心概念、母題、角色弧線與調性上,能有哪些敘事可能性。但影像系統也可能是意外產生,雖然並沒有預先思考種種視覺關係,但是光把影像排列在一起就必然出現某些關係。無論是否經過精心策劃,影像系統是電影視覺語言的基礎組成,如果能深入思考並以匠心運用,可以為你的敘事增添意義層次與敘事深度。

影像系統的構思方法各式各樣,但有種普遍的方法是策略性重複意象,以創造貫穿全片的強烈視覺連結。舉例來說,介紹某個角色的鏡頭構圖,可以在故事尾聲再度運用,以視覺呈現角色在旅程終點已經徹底蛻變。或者,在不同場景的關鍵時刻都強調特定的顏色,讓這些關鍵時刻都有共同的象徵意義或聯想意義。這些視覺模式可以不著痕跡地出現,譬如只在敘事上有意義的時刻重複鏡頭構圖、顏色或視覺母題;也能毫不遮掩地出現,讓人無法忽略這些視覺關係,不過這種手法有其風險,可能會讓觀眾無法與故事產生情感連結。影像系統用於支撐及添加意義與深度時,能發揮最好的效果,倘若成了敘事焦點,就會成效不彰。比方說,電影創作者可以用兩個角色之間的實際距離或距離感來表現關係狀態的變化,所以當他們第一次相遇,看起來相距較遠,等到他們認識彼此了,距離就拉近;或是逐漸從高角度轉為低角度拍攝,表現某角色隨著故事發展變得越來越強勢;或是只在特定角色說謊時,才將視線空間放在景框「錯誤」的那邊(譯按:視線空間依慣例應放在角色看過去的方向)。這些手法對觀眾來說可能比較不明顯,但在某個層面上(某些人會說是潛意識層面)仍會發揮效果。無論影像系統是如何構思出來,在整部電影中使用時都必須前後一致,這樣你的觀眾才能理解其用意。如果你用特定鏡頭構圖來呈現角色在故事的某個時間點沒有自信,在無意傳達「欠缺自信」的脈絡中就該避免使用相同的構圖,否則就等於是在影像系統裡重新定義那個構圖的意義。雖然觀眾不會刻意記下電影中影像系統的運用方式,但缺乏組織或使用上前後不連貫,則會稀釋影像系統的敘事衝擊,讓故事脈絡與鏡頭構圖無法產生引人注目又有戲劇張力的加乘效果。一個細膩、有條有理的影像系統,對電影而言既非強制也非必要。你或許不想費心創造影像系統,寧可放棄影像系統可能帶來的額外敘事深度與視覺詩意,直接講故事就好。但另一方面,設計影像系統可以是非常令人興奮的經驗,它可以協助你更清楚理解你故事的視覺結構。這類似電影編劇用分場大綱(簡述電影每一場戲的情節)來調整劇本的節奏、戲劇張力、角色發展與整體敘事走向,設計影像系統也讓你有機會組織視覺聯想關係,並安排視覺策略的整體執行,從而讓你可以在故事的每一節拍,都可以徹底掌控這些面向如何形塑你故事中每個環節的意義與戲劇衝擊。導演朴贊郁的復仇驚悚經典《原罪犯》就是很好的例子。

《原罪犯》講述吳大秀(崔岷植飾)的困境。他是白領商務人士,卻似乎毫無理由就被綁架並囚禁。在囚禁期間,他得知綁匪殺了他妻子並且誣陷他是殺人犯。十五年後,他莫名其妙被釋放,後來在一家餐廳前昏倒,因此結識了在此工作的年輕女性美度(姜惠貞飾)。在美度幫助下,他找到他的女兒。他被綁架時還在襁褓中的她,多年前已被領養並移居瑞典。然後綁匪聯繫他,威脅他在一周內查出他被綁架的理由,否則就殺了美度。如果他成功解謎,綁匪承諾會自殺。這讓大秀為了救美度而開始與時間賽跑(此時兩人已經發展出親密關係),同時也報復這個殺了他妻子並剝奪他十五年人生的男人。最終大秀發現富人李宇鎮(劉智泰飾)跟他上同一所高中,而宇鎮認為姊姊李素兒(尹珍序飾)自殺是大秀的錯,因為大秀在學校散播姊弟倆亂倫的謠言。然而,大秀渾然不覺宇鎮指控他時,就已經完成復仇計畫。到了終場(近年來觀眾記憶中最震撼的結局之一),大秀驚恐發現美度其實就是那個他以為十五年前就已被人領養的女兒,而宇鎮的終極計畫就是讓他與女兒亂倫。

《原罪犯》精心打造的影像系統仰賴反覆出現的鏡頭構圖與意象,藉此戲劇化呼應故事的中心主題,也增添好幾層意義,專注的觀眾每次重看都能找到新深意、新面向與新連結,看了還想再看。然而,《原罪犯》的影像系統之所以如此獨特且有效,是因為它不僅用視覺上的類比來強化敘事的情感衝擊,也以各種原創與創新的方式,在關鍵時刻將影像系統天衣無縫整合進故事,成為不可或缺的劇情要素。

本片中最突出的視覺聯想,正好運用了這種手法:大秀在囚禁期間凝視的畫(a)令人聯想到大秀在苦難結束時的特寫(b)。該畫類似比利時表現主義畫家詹姆斯・恩索(James Ensor)的《憂傷的男人》(Man of Sorrows),上面寫著一句話:「笑,世界和你一起笑;哭,你一個人哭。」這是艾拉‧惠勒‧威爾考克斯(Ella Wheeler Wilcox)的詩句。大秀被釋放後經常複誦這段詩,彷彿在念咒語,幫助他專注在目標。他發現宇鎮復仇計畫背後的恐怖真相,以及相簿上映照出的自己時,也都看到這句詩(有趣的是,惠勒‧威爾考克斯這首詩的靈感,據稱是某次她偶然瞥見鏡中的自己)。大秀疑似想辦法透過催眠抹去自己的亂倫記憶,而後在擁抱女兒時露出悲喜難辨的表情,就像畫中的男人那樣,這暗示了一個駭人的狀況:他可能還記得受騙發生亂倫的事情。但是在此詮釋之外,繪畫與詩句提供的額外視覺與主題脈絡還暗示了另一種意義。在整部電影中,觀眾常看到大秀模仿畫中男人的表情,卻沒法再現那悲喜交加的謎樣神情。只有在遭到宇鎮報復之後,他才終於掌握了這份複雜的情緒,這彷彿暗示著,在經歷折磨與悲痛之後,他終於可以表現(甚至可能理解)這個表情顯露的特殊情緒與詩句蘊含的完整意義。即便沒有額外脈絡,他在這場戲的怪異表情也讓人不忍卒睹,然而,在大秀故事旅程的起點與終點策略性加進這張怪臉,不僅為這一刻,也為整體敘事增添了情感及心理複雜度。

就大多數的標準來看,十年都算是很長的一段時間,但科技進步飛快,讓十年感覺更長。如果2010年有人告訴我,十年內我將可以用內建三顆鏡頭與穩定器效果的智慧型手機,以每秒120格4K畫質拍攝高動態範圍影像,而且我還可以用這手機剪接、調色,再加上轉場效果與字幕,我會認為他們瘋了。在這段期間,電影工業經歷了科技革命。2010年,大多劇情片還是以35mm電影膠卷拍攝,只有一小部分是以數位格式拍攝。到了2020年,這個比例徹底逆轉,仍用膠卷拍攝的導演寥寥可數,大多數電影都是以高階數位電影攝影機拍攝(例如對頁查德‧史塔赫斯基導演的《捍衛任務3:全面開戰》,採用Alexa SXT Plus與AlexaMini攝影機)。

高階專業消費市場也出現足以改變規則的進展,HD高畫質與4K超高畫質取代SD標準畫質,8K與12K攝影機也已經問世。2010年,可錄影數位單眼相機才剛開始發展,後來又出現了數位電影攝影機與大量無反光鏡單眼相機,由於CMOS感光元件領域的多項科技發展,現在拍出的動態範圍已經不遜於(有些機種甚至超越)35mm電影膠卷(而且可以將ISO值設到幾十萬)。這些科技突破對專業與獨立電影製作社群都產生巨大影響,而可錄影數位單眼革命也帶來了另一項重大變革:業餘電影工作者終於能用可更換鏡頭相機來錄影,創作出過去只有大預算電影才能使用昂貴器材拍出的各種光學美感。短短十年間,尤其在西恩‧貝克《夜晚還年輕》,(2015)與史蒂芬‧索德柏《瘋人院》(2018)用iPhone拍出劇情片之後,我們對廣告片與獨立電影視聽品質的期待已經徹底被重新定義。如果我們也將社交媒體平台對籌資、行銷與發行的影響考慮進去,大環境的全貌就變清晰了:比起過去,現在要拍出電影再分享給全世界,不但更加容易,成本也更低廉。

《鏡頭之後:電影攝影的張力、敘事與創意》第二版已徹底更新,以顧及上述那些發展與其他因素。除了每一章的「技術考量」單元都特別聚焦在鏡頭上,本書也對曝光、打光與製作後勤等主題提出建議,這些在第二版都全面改寫,以反映實務與器材的現況。「電影構圖與技術概念」章節也全部更新,涵蓋了每一條規則的深入討論、景框寬高比捲土重來,成為更靈活的敘事工具,以及鏡頭視覺預覽(previsualization)的各種最新選項。此外,每一個案例研究都重新審視並擴充,也新增了若干全新鏡頭類型。

本書是第一本對電影構圖規則進行系統性分析的書籍,並且也納入電影構圖在完全發揮藝術表現力時必須有的特定敘事脈絡與工具。十年後,我相信第二版的問世恰逢其時,可以啟發新一代電影工作者,對他們來說,「35mm鏡頭轉接環」、「SD錄影」與「16mm電影膠卷」已是過時科技的遺跡。謝天謝地,雖然電影製作的方式已有天翻地覆的變化,但構圖的規則(以及如何打破這些規則)絲毫未受到影響,其重要性在電影誕生的一百多年來始終不變。願這一點能延續至電影的下一個百年!

大特寫extreme close-up

大特寫讓觀眾專注在角色的一小部分或是小物件,能完美將微小的單一視覺細節從場景其他事物中抽離出來。運用大特寫會立刻讓觀眾開始預期眼前畫面在敘事上很重要(希區考克法則的經典用法),所以常被用來讓觀眾產生預期心態。舉例而言,常見的策略是把故事中看似不重要,但之後將發揮關鍵作用的細節抽離出來。在這種情況下,大特寫第一次出現時促使觀眾預期拍攝主體在某方面很重要,這樣一來,當觀眾第二次看到,其敘事目的也揭露時,就不會顯得不合理或便宜行事。大特寫另一功能是隱藏角色身分或物件全貌,不讓觀眾看到關鍵視覺資訊,於是創造出神秘感與張力。但是,大特寫只能看到主體局部,不適合讓角色以臉部表情或肢體語言來展現情感或行為的細微變化,除非是以概括、幾近象徵的方式呈現。用大特寫拍物件或角色的微小細節時,稱為「微距鏡頭」(請見153頁),必須用特殊鏡頭才能比一般鏡頭更貼近主體。在這麼近的距離,微距鏡頭可以將材質、顏色或花樣等更基本的視覺特質展現到近乎抽象的程度,但在敘事上仍會發揮大特寫的功能。在這種應用方式裡,微距鏡頭的視覺內容或許並不與敘事直接相關,但仍會以其抽象特質或暗示的聯想含意,為整體的戲劇調性或主題脈絡增添層次。

對頁的案例出自胡立歐‧麥登導演的西班牙劇情片《露西雅與慾樂園》,此大特寫讓觀眾聚焦在愛蓮娜(娜瓦‧妮姆莉飾)臉頰上滾落的一滴淚珠上。先前觀眾已經看到她在滿月下的海中游泳時,與一個男人發生一夜情。這段戲的開場是匹配剪接,從月亮的畫面溶接到驗孕棒大特寫顯示懷孕。愛蓮娜知道自己意外懷孕後,一滴淚慢慢滾落臉頰,最後滴在驗孕棒上模糊了部分線條。此大特寫在視覺上強調那滴淚(因為淚珠被極度放大,以及攝影機在淚珠沿著臉頰滾落時跟著往下搖的方式),暗示眼淚是這段戲的關鍵元素,但並不揭露讓她流淚的明確情緒為何。比方說,如果不用大特寫而改用一般特寫,愛蓮娜臉部表情及表情傳達出來的反應將會是此刻的敘事重點。排除臉部表情後,觀眾才會思索在視覺上如此強調這滴淚有何其他意義。當我們考慮到此大特寫之前那些鏡頭的敘事脈絡與高度風格化的視覺呈現,就很容易將含鹽的眼淚與海洋連結起來,而那場後果重大的邂逅就發生在命定般發展一夜情的海洋。此外延伸出去,眼淚也會讓人聯想到潮汐週期、月亮圓缺週期與月經週期等其他涵義,這些都與她驗出懷孕相連。選擇用大特寫來突顯這滴淚,可以暗示淚水對愛蓮娜來說代表上述一切,為這場戲增添了一層象徵甚至詩意的脈絡。

《瑪麗布朗的婚姻》。導演萊納・韋納・法斯賓達;攝影指導麥可・包浩斯。1979年。

The Marriage of Maria Braun. Rainer Werner Fassbinder, Director; Michael Ballhaus, Cinematographer.

為何奏效

大特寫的用途之一,是讓觀眾聚焦在拍攝主體的一個小細節上,藉此作出強有力的視覺陳述,表明拍攝主題在故事中扮演重要角色,即便在出現時,其敘事功能還有待解釋,也是如此。此案例出自法斯賓達導演的《瑪麗布朗的婚姻》,電影開始不久出現了一包香菸的大特寫,後來電影交代在二戰之後香菸被當成貨幣使用。然而,此時在敘事上為何用大特寫來極度強調香菸,電影還沒給出任何理由。直到電影尾聲,瑪麗因為一根菸而死亡,觀眾終於理解那個大特寫其實是預示了香菸在故事中具有宿命般的重要性,為她的人生歷程增添了一分命中注定的元素意味。同時間,此大特寫也在象徵的層次上評論了當年德國所面對的社會政治危機。

技術考量

望遠、廣角與微距鏡頭都可以用來拍大特寫,一切取決於拍攝主體的尺寸以及你需要放大的程度。但是,變焦鏡頭若用來當廣角鏡頭會有個缺點:變焦鏡頭設定在短焦距時,其最小對焦距離比同焦距的定焦鏡頭長一些,這有可能使你無法捕捉到很小的細節。智慧型手機內建的鏡頭焦距較短(大約4mm,如果在35mm格式中約等同33mm),所以有很短的最短對焦距離(通常少於11公分),會比較容易拍大特寫。如果主體小到無法用一般鏡頭拍攝,就可選用特殊的微距鏡頭,這是特別設計來讓你可以貼近主體拍攝的鏡頭(雖說也有其他方法可拍出類似成果,請見156頁)。

然而,在這麼短的對焦距離,由於景深變得很淺,很難讓主體保持對焦。攝影機只要一往前或往後移動,幾乎都會在景框Z軸上把對焦平面移到不合意的區域。使用較小光圈可以讓拍攝變得容易一點,但前提是要添加額外光源來補償曝光不足。在拍攝細節大量重複且精細的主體時(例如拍布料就常有此問題),必須特別小心,此時畫面某些區域可能會出現令人分心的彩虹狀變形,稱為摩爾紋效應。縮小光圈可以大幅降低甚至消除這些斑紋,但也因為無法用這支鏡頭的「最佳光圈值」(能拍出最銳利畫面的光圈設定)拍攝,導致畫面品質降低。

另一個選項是稍微調整鏡頭到主體的距離,但前提是要能用完整解析度來預覽影像(例如用設定為1:1像素對應的外接監視器),以確認摩爾紋已經消除。無論主體是人身上的細節或小物件,打光的計畫與執行都應該如同拍攝演員重要特寫般嚴密規劃。在片場,人們很容易忘記一點,儘管用肉眼看時,主體可能看起來很小,甚至不重要,但在大銀幕上會顯得巨大且壯觀。大特寫的放大效果不僅在視覺上強調主體,也放大取景、打光或對焦時可能產生的任何失誤或不一致,所以拍大特寫時在技術上要盡可能精確,這一點特別重要。

雖然某些狀況下,由於取景很緊湊,不會拍到同一場景較廣的那些鏡頭使用的光源,但是仍應多少維持打光整體的一致性(意思是如果你前一個鏡頭是高調、沒陰影的打光方式,接著的大特寫就不該打黑色電影風格的低調光)。但一般說來,大特寫與前後的兩個鏡頭的鏡位差距越大,你就越有空間增加與移動光源或改變亮度,而不至於讓人分心或讓觀眾察覺。如果比較廣的鏡頭也剛好拍到很多視覺元素與/或動態,觀眾就更難注意到視覺差異,你調整大特寫打光的空間就更大了。譬如說,對頁的大特寫出自史派克‧李導演的犯罪電影《黑街追緝令》,後面接著的那個遠景鏡頭打光夠亮,讓觀眾可以看到偵訊室(這場戲的地點)的更多空間。但如果在大特寫也用相同的打光設定,映現在眼睛裡的刑警影像就不會像圖中那樣容易看清,導致這鏡頭要傳達的故事關鍵時刻在視覺上沒那麼撼動人心。

《黑街追緝令》。導演史派克‧李;攝影指導馬利克‧哈山‧薩伊德。1995年。

Clockers. Spike Lee, Director; Malik Hassan Sayeed, Cinematographer.

打破規則

大特寫緊湊的取景通常只讓你展現主體的一個小細節,但史派克‧李《黑街追緝令》這個案例巧妙運用人眼的映照特質,拍到的視覺資訊多了不少。此時刑警羅可(哈維‧凱托飾)偵訊維克多(伊賽亞‧華盛頓飾),質問他先前提供的謀殺案供詞中那些可疑之處。他對維克多說「我想看你看到的事」時,一個大特寫拍攝他映照在維克多眼中的影像,創造出象徵性影像來呈現他的台詞。請注意,這樣的效果需要繁複的打光才能創造,例如眼瞼上的綠色調指出環境光源,以及刑警身後刻意設置幽暗背景,他映照在維克多瞳孔中影像才容易看清。有趣的是,瞳孔的英文「pupil」源自拉丁文的「pupilla」,而pupilla意指「小娃娃」,這個古詞正是指涉此鏡頭裡捕捉到的現象。

《瓦力》。導演:安德魯‧史丹頓;攝影指導:丹妮爾‧費恩伯格、傑若米‧拉斯基、馬丁‧羅森伯格。2008年。

WALL‧E. Andrew Stanton, Director; Danielle Feinberg, Jeremy Lasky, and Martin Rosenberg, Cinematographers.

摘錄自〈影像系統image systems〉

電影已是世界文化中不可或缺的一部分,以至於我們經常忘記電影是多麼獨特的藝術形式。在許多層面上,我們仍無法徹底理解電影引誘我們「姑且信之」的機制,讓我們願意花兩小時坐在昏暗的室內看一段連續影像,並且相信眼前上演的是真實的故事。無論此機制有效的原因為何,電影創作者跟學者肯定知道它如何運作。基本上,我們知道這涉及「庫勒雪夫效應」。庫勒雪夫是俄國導演暨理論家,他示範了把不同鏡頭剪接在一起,可以傳達出個別鏡頭裡沒有的意義。他的知名實驗(細節大多為道聽途說)是讓莫斯科電影學院(他是此校的共同創辦者)的學生看一連串鏡頭,包含一個男人面無表情的特寫、棺材、一碗湯跟一個小女孩。庫勒雪夫將這些鏡頭剪接出三個版本,讓同一幕男人特寫後面分別接著上述其他鏡頭,放映後再評估學生對男人表演的意見。學生對男演員展現的情緒之廣印象深刻:當男演員的鏡頭之後接著一碗湯,他表現出飢餓;接著棺材時,他顯露悲傷;接著小女孩時,他面帶喜悅。男演員的鏡頭每次都一樣,顯然是學生在心裡建構了他表演的這些面向。庫勒雪夫的實驗顯示,當某個鏡頭與其他鏡頭剪接在一起時,該鏡頭的意義並非僅由其視覺內容決定。當某個鏡頭與其他新影像組合起來,就會累積產生新的意義。如果光是把兩個鏡頭剪接在一起就可以產生這樣的效應,那麼在更宏大的規模上,當我們策略性地把劇情片平均將近兩千個鏡頭排成序列,是否也會發生類似的效應呢?答案顯然是「會」,但是會以複雜得多的形式。雖然庫勒雪夫效應顯示出相連的鏡頭可以產生新意義,但不相連的鏡頭之間也可發生此效應。比方說,你或許看過某些電影的故事開頭出現了視覺衝擊強烈、令人難忘的影像,通常是在介紹主要角色或場景,到了故事尾聲又再度回到這些畫面。但到了此時,同樣的影像會有全新的意義,因為它出現後發生的所有事件,已經賦予它新的敘事脈絡。這就如同庫勒雪夫的學生看了小女孩鏡頭後,認為前一個特寫鏡頭中的男人看起來很開心。回憶與比較影像,是觀眾理解視覺敘事的固有方式,觀眾不僅不斷從鏡頭中看到的內容建立連結,也在鏡頭之間建立連結,無論這些鏡頭是否前後相接。獻整體意義的方式,對每個故事而言都是獨一無二的,這不僅是因為每個故事都不同,也因為每部電影都以獨特的影像組合來講故事。每部片中影像間的獨特互動構成了一套敘事系統,就像一群相互連結的元件協同運作以達成目標。電影的影像系統可以是刻意設計,此時電影創作者會考量影像系統在傳達故事主題、核心概念、母題、角色弧線與調性上,能有哪些敘事可能性。但影像系統也可能是意外產生,雖然並沒有預先思考種種視覺關係,但是光把影像排列在一起就必然出現某些關係。無論是否經過精心策劃,影像系統是電影視覺語言的基礎組成,如果能深入思考並以匠心運用,可以為你的敘事增添意義層次與敘事深度。

影像系統的構思方法各式各樣,但有種普遍的方法是策略性重複意象,以創造貫穿全片的強烈視覺連結。舉例來說,介紹某個角色的鏡頭構圖,可以在故事尾聲再度運用,以視覺呈現角色在旅程終點已經徹底蛻變。或者,在不同場景的關鍵時刻都強調特定的顏色,讓這些關鍵時刻都有共同的象徵意義或聯想意義。這些視覺模式可以不著痕跡地出現,譬如只在敘事上有意義的時刻重複鏡頭構圖、顏色或視覺母題;也能毫不遮掩地出現,讓人無法忽略這些視覺關係,不過這種手法有其風險,可能會讓觀眾無法與故事產生情感連結。影像系統用於支撐及添加意義與深度時,能發揮最好的效果,倘若成了敘事焦點,就會成效不彰。比方說,電影創作者可以用兩個角色之間的實際距離或距離感來表現關係狀態的變化,所以當他們第一次相遇,看起來相距較遠,等到他們認識彼此了,距離就拉近;或是逐漸從高角度轉為低角度拍攝,表現某角色隨著故事發展變得越來越強勢;或是只在特定角色說謊時,才將視線空間放在景框「錯誤」的那邊(譯按:視線空間依慣例應放在角色看過去的方向)。這些手法對觀眾來說可能比較不明顯,但在某個層面上(某些人會說是潛意識層面)仍會發揮效果。無論影像系統是如何構思出來,在整部電影中使用時都必須前後一致,這樣你的觀眾才能理解其用意。如果你用特定鏡頭構圖來呈現角色在故事的某個時間點沒有自信,在無意傳達「欠缺自信」的脈絡中就該避免使用相同的構圖,否則就等於是在影像系統裡重新定義那個構圖的意義。雖然觀眾不會刻意記下電影中影像系統的運用方式,但缺乏組織或使用上前後不連貫,則會稀釋影像系統的敘事衝擊,讓故事脈絡與鏡頭構圖無法產生引人注目又有戲劇張力的加乘效果。一個細膩、有條有理的影像系統,對電影而言既非強制也非必要。你或許不想費心創造影像系統,寧可放棄影像系統可能帶來的額外敘事深度與視覺詩意,直接講故事就好。但另一方面,設計影像系統可以是非常令人興奮的經驗,它可以協助你更清楚理解你故事的視覺結構。這類似電影編劇用分場大綱(簡述電影每一場戲的情節)來調整劇本的節奏、戲劇張力、角色發展與整體敘事走向,設計影像系統也讓你有機會組織視覺聯想關係,並安排視覺策略的整體執行,從而讓你可以在故事的每一節拍,都可以徹底掌控這些面向如何形塑你故事中每個環節的意義與戲劇衝擊。導演朴贊郁的復仇驚悚經典《原罪犯》就是很好的例子。

《原罪犯》講述吳大秀(崔岷植飾)的困境。他是白領商務人士,卻似乎毫無理由就被綁架並囚禁。在囚禁期間,他得知綁匪殺了他妻子並且誣陷他是殺人犯。十五年後,他莫名其妙被釋放,後來在一家餐廳前昏倒,因此結識了在此工作的年輕女性美度(姜惠貞飾)。在美度幫助下,他找到他的女兒。他被綁架時還在襁褓中的她,多年前已被領養並移居瑞典。然後綁匪聯繫他,威脅他在一周內查出他被綁架的理由,否則就殺了美度。如果他成功解謎,綁匪承諾會自殺。這讓大秀為了救美度而開始與時間賽跑(此時兩人已經發展出親密關係),同時也報復這個殺了他妻子並剝奪他十五年人生的男人。最終大秀發現富人李宇鎮(劉智泰飾)跟他上同一所高中,而宇鎮認為姊姊李素兒(尹珍序飾)自殺是大秀的錯,因為大秀在學校散播姊弟倆亂倫的謠言。然而,大秀渾然不覺宇鎮指控他時,就已經完成復仇計畫。到了終場(近年來觀眾記憶中最震撼的結局之一),大秀驚恐發現美度其實就是那個他以為十五年前就已被人領養的女兒,而宇鎮的終極計畫就是讓他與女兒亂倫。

《原罪犯》精心打造的影像系統仰賴反覆出現的鏡頭構圖與意象,藉此戲劇化呼應故事的中心主題,也增添好幾層意義,專注的觀眾每次重看都能找到新深意、新面向與新連結,看了還想再看。然而,《原罪犯》的影像系統之所以如此獨特且有效,是因為它不僅用視覺上的類比來強化敘事的情感衝擊,也以各種原創與創新的方式,在關鍵時刻將影像系統天衣無縫整合進故事,成為不可或缺的劇情要素。

本片中最突出的視覺聯想,正好運用了這種手法:大秀在囚禁期間凝視的畫(a)令人聯想到大秀在苦難結束時的特寫(b)。該畫類似比利時表現主義畫家詹姆斯・恩索(James Ensor)的《憂傷的男人》(Man of Sorrows),上面寫著一句話:「笑,世界和你一起笑;哭,你一個人哭。」這是艾拉‧惠勒‧威爾考克斯(Ella Wheeler Wilcox)的詩句。大秀被釋放後經常複誦這段詩,彷彿在念咒語,幫助他專注在目標。他發現宇鎮復仇計畫背後的恐怖真相,以及相簿上映照出的自己時,也都看到這句詩(有趣的是,惠勒‧威爾考克斯這首詩的靈感,據稱是某次她偶然瞥見鏡中的自己)。大秀疑似想辦法透過催眠抹去自己的亂倫記憶,而後在擁抱女兒時露出悲喜難辨的表情,就像畫中的男人那樣,這暗示了一個駭人的狀況:他可能還記得受騙發生亂倫的事情。但是在此詮釋之外,繪畫與詩句提供的額外視覺與主題脈絡還暗示了另一種意義。在整部電影中,觀眾常看到大秀模仿畫中男人的表情,卻沒法再現那悲喜交加的謎樣神情。只有在遭到宇鎮報復之後,他才終於掌握了這份複雜的情緒,這彷彿暗示著,在經歷折磨與悲痛之後,他終於可以表現(甚至可能理解)這個表情顯露的特殊情緒與詩句蘊含的完整意義。即便沒有額外脈絡,他在這場戲的怪異表情也讓人不忍卒睹,然而,在大秀故事旅程的起點與終點策略性加進這張怪臉,不僅為這一刻,也為整體敘事增添了情感及心理複雜度。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價