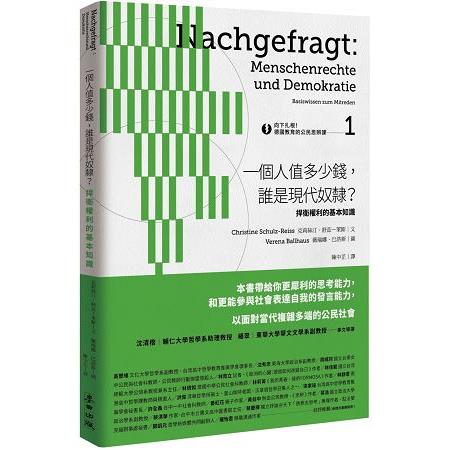

【電子書】向下扎根!德國教育的公民思辨課1

德國青少年基本讀物的長銷書籍。本書帶給你更犀利的思考能力,和更能參與社會表達自我的發言能力活動訊息

內容簡介

權利是給知道的人,

若不知道它是什麼,又如何參與討論,為自己和他人發聲?

本書帶給你更犀利的思考能力,和更能參與社會表達自我的發言能力,

以面對當代複雜多端的公民社會

●什麼是人權?

「人權是從你開始,從你生活的地方──不論是在家庭裡、在朋友圈、在學校或是做任何事的途中,以及和你做什麼有關。我們設定規則,讓每個人得其所需,過著有尊嚴的生活,同時也公平地對待每個人。」

●聽起來簡單,這樣的權利卻難以實踐。

因為我們不斷面臨新的挑戰,而每個人都最先想到自己。

川普的移民禁令、阿富汗的童工問題、印度婦女慘烈的處境、被中國強迫失蹤的人……眼下,這些問題持續發生中。然而使人權受到損害的,不僅僅只是當人在歧視或奴役他人、使人痛苦,甚至在殺害他人的時候,因為到目前為止,不是每個人都能擁有自由、安全與幸福的生活,一如我們平日在媒體上看到的:窮困者、受飢者、逃難者、被毆者、受虐者……也許就發生在你我身邊,只是我們未曾意識到。

從書中我們將了解和人類尊嚴的相關議題:

.為什麼我們認為民主是最適合實踐人權、保障人權的國家形式?難道民主不會傷害人權嗎?

.人該怎麼擁有市民勇氣,還有如何運用它?

.仇外是如何產生,歧視又是如何開始的?

作者克莉絲汀.舒茲—萊斯以生活化的例子帶領讀者了解諸如上述抽象的概念。讀完本書,不僅可以和其他人討論人權與民主的議題,也將會用不同的視角看待周圍的世界,也許會讓我們做出更有自覺的行為。

◎

總導讀1 沈清楷/輔仁大學哲學系助理教授

總導讀2 陳中芷/本書譯者、自由寫作者

專文導讀 楊翠/東華大學華文文學系副教授

目錄

總導讀1 沈清楷/輔仁大學哲學系助理教授

總導讀2 陳中芷/本書譯者、自由寫作者

專文導讀 楊翠/東華大學華文文學系副教授

◎前言

◎第一章:人的尊嚴

- 我是我,你是你。什麼是我們生活所需?

- 免於恐懼與匱乏:人的尊嚴起於何處?

- 人類,你有權利!它在哪裡?

- 是男是女,是黑或是白,我們如何做到平等?

- 思想是自由的!為什麼思考這麼重要?

- 相信你所喜愛的。為什麼(沒有)上帝屬於生活的一部分?

- 學習、學習、再學習!為什麼學校要比好玩更多一點?

- 我的、你的、他的,為什麼人都需要擁有些什麼?

- 公民思考,政府執行,誰為了防止誰而保護誰?

- 良心與理性:人如何成為人?

◎第二章:人權的漫漫長路

- 每個人都有自己的位置:人權從何開始?

- 人擁有什麼?誰發現了自然法則?

- 上帝之前人人皆無分別,那麼還在期待什麼?

- 英格蘭「無地王」約翰走向法治國之路!大憲章是什麼?

- 誰保護人不受傷害?

- 請保持理性!人如何獲得他的權利?

- 來到新世界!誰第一個解釋人權?

- 自由、平等、博愛!法國人為了什麼而戰?

- 德國如何成為憲政國家?

- 聯合國如何解釋人權?

- 從聯合國到個人:權利如何到你手中?

◎第三章:只有一個等於沒有

- 什麼樣的世代屬於人權世代?

- 國家的自由:誰在國家之前保護我們?

- 國家中的自由:誰有話要說?

- 藉由國家而來的自由:什麼是經濟、社會和文化權?

- 大家的世界!什麼是集體的權利?

- 只有一個等於沒有!為什麼每個權利都出自於其他的權利?

- 為了未來!我們給下一代帶來什麼?

◎第四章:讓我們來解決它

- 聯合國是世界的良心,或者只是一塊遮羞布?

- 文件需要耐性──條約和公約帶來什麼?

- 從座艙引退:誰在何時向人權委員會投訴?

- 人權理事會是人形看板,還是權力機構?

- 人權事務高級專員做些什麼?

- 最高權力機構:世界法庭在哪裡?

- 聯合國安全理事會有多大權力?

- 非洲、美洲、伊斯蘭國家:究竟什麼對誰特別重要?

- 歐洲跑在前面:誰在史特拉斯堡做正確的事?

- 孩子們、孩子們!你們擁有什麼特別的權利?

◎第五章:民主人士的工具

- 一個仁慈的統治者好過壞的民主人士?

- 我們就是人民!我們說什麼,誰就做什麼?

- 人權對民主的束縛在哪裡?

- 緊急救援:人權適用於一切嗎?

- 把手拿開!什麼是人權的絕對條款?

- 我們如何成為強大的民主國家,或是民主政黨?

◎第六章:揪出邪惡與錯誤

- 誰是國際非政府組織?我們為何需要他們?

- 國際特赦組織如何對抗酷刑、監禁和死刑?

- 誰在施壓,收集證據?

- 逃難取代防衛:難民援助組織「Pro Asyl」如何以及幫誰申請庇護?

- 既非私人也非國家:聯合國兒童基金會為兒童做些什麼?

- 人性化的標誌:在哪誘導兒童上街頭?

- 帶著鮮花和麵包:國際糧食權利組織(FIAN)餵飽了誰?

- 誰可以拯救熱帶雨林裡的人和海上少數民族?

- 發聲對抗沉默:誰是無國界記者?

- 誰先一步建立人權論壇?

- 誰為人權冒著生命危險?

- 誰害怕這些婦女的勇氣?

◎第七章:人的承擔

- 人權宣言六十年:我們如何了解世界?

- 為金錢與權力的鬥爭:人在哪裡開戰?

- 生命權!在哪些國家還有死刑?

- 什麼是酷刑折磨?如何操控你的囚犯?

- 歧視、種族仇恨:「他者」在何處陷於危險?

- 一個人值多少錢?誰是「現代」奴隸?

- 在途中與急難中:誰擋了難民的門?

- 在戰爭中努力工作!誰在奴役兒童?

- 讓我們學習!誰不能讀和寫?

- 世界如何侵害婦女的尊嚴?

- 誰禁錮了真相,甚至煙滅它?

- 安全或是自由?我們的權利製造了什麼樣的恐懼?

- 世界為一切而存在,但是,誰擁有地球?

◎第八章:沒有任何權利是不需要盡義務的

- 人,你有責任!這意謂著什麼?

- 別轉頭,別沉默!什麼是市民勇氣?

- 只要便宜?購物時如何兼顧人權?

- 環保與人權有什麼關係?

- 我們什麼時候可以得到屬於我們的權利?過程即目的?

- 請關注、參與和介入──在哪裡你可以做什麼?

《世界人權宣言》

名詞解釋

序/導讀

◎總導讀1──「借鏡」德國教育的公民思辨課

沈清楷|比利時魯汶大學哲學博士

「向下扎根!德國教育的公民思辨課」一套三本的書籍,分別是〈人權與民主篇〉、〈政治篇〉、〈哲學篇〉,它假設了,人活在民主的共同體與世界中,所不可或缺的基本知識。

什麼是「基本」知識?它指的是每一個人都要會的。很可能是我們自以為會的東西,而我們卻不懂或早已遺忘的。另一方面,「基本」知識也可能代表一種「理所當然」的知識。不過,那些我們以為理所當然的事情,卻可能是有問題的,而早已成為我們思考或推論的前提。若是如此,我們依據「所謂的」理所當然所推論出來的東西,會是錯誤或是帶有偏見的。是否因為我們缺乏反思這樣理所當然的機會,而一再積非成是?

就是人在質疑「理所當然」,並且重新回到「基本」,反思自己的前提以及背後整個價值系統,才能更理解自身,澄清思考與行動基礎的來源。即使這樣回到基本的過程中,最後了解到自己過去所認識的是盲目的,這也是一個重新認識自我的開端。

1.對人的想像

當我們談論人性尊嚴,看似是自然而然的,或是將它視為一個不可侵犯的價值,然而人性尊嚴的確立,在西方歷史上卻經過一個漫長的道路,歷經「神權、君權、人權」不斷抗爭的過程,才稍稍地在制度上肯定人之為人的價值,逐漸地確立國家必須為了保護人民而存在。不過,即使一個再完善的制度,如果不被監督、無法自我反省,它將會反過來,逐漸從「讓人自由」變成「讓人成為奴隸」,制度也會從保障自由轉變成箝制個人自由的枷鎖。

因此,儘管人類看來變得所謂文明了,卻依然有奴役與剝削他人的現象,相互蔑視而無法相互肯認,為了自己的利益不惜犧牲他人,甚至更多的機巧輔助了一種更大的殘忍,文明無法讓我們停止懷疑人性、擺脫人類固有的自私,人依然壟罩在「我是誰」的巨大謎團當中。但是我們也發現到一些充滿希望的靈魂,他們認為人對自己有責任,相信存在的勇氣,面對任何的不公不義,努力介入,並思索著既然我們並非那麼相信人性的良善,人會被惡所引誘,那麼應該建立起一個好制度。不過,任何的制度都可能避免不了腐化,透過制度來圖利自身,而形成更大的惡。即使一個標榜人民主權的民主國家,它會是保障人權價值的良心所在,也可能變成一塊遮羞布。一個國家是否民主,是依它能保障多少「個人」的人權做為指標。

根據《世界人權宣言》揭櫫所保障每個人享有的權利與自由「不因種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等,而有任何差別;並且不得基於個人所屬之國家或領土上政治、法律狀態或國際地位的不同而有所區別。」《世界人權宣言》明示著人性尊嚴必須不斷捍衛,必須避免苦難重覆不斷地發生在每個人身上。自1948年宣讀開始,根據捍衛不同形式的人權,許多跨國性組織不斷地催生、集結,規範並制止現代國家用各種形式迫害自己的人民。透過一次次的救援行動,對那些不被聞問的弱勢個體,伸出援手,將個人良心凝聚成集體的關懷。如著名的國際特赦組織,試圖營救威權統治下的異議分子,反對國家可以不經正當程序,就隨意地逮捕、監禁、施加酷刑,甚至在毫無辯駁的情況下不明不白地被處死。在台灣過去的戒嚴年代,也曾因為國際特赦組織的援助,將威權時代那些勇敢爭取人權的人拯救出來。

〈人權與民主篇〉透過聯合國人權理事會、聯合國兒童基金會、無國界記者等堅持基本人權價值的眾多不同組織的介紹,不僅對照出那些虛弱悲觀靈魂的自怨自艾,而助長了壓迫與自私,也提醒了我們:是否對那些一波波正向我們侵襲而來的不公平浪潮渾然不覺?是否我們對人如何朝向共善的想像依舊不足?

2.政策只能由政府主導嗎?

沒有人可以獨自生活,在共同生活中也不存在一種永久和平:人會彼此爭吵,甚至武力相向。當然,如果在共同生活中,找到一種協調的方式,不僅使得人與人之間不至於陷入永恆的衝突,還可能基於某種理想的設定,增進彼此的利益,產生一種良性的互惠,增進整體共同的善,讓「公共性最大化」。無論如何,共同生活中,我們必須要去設定一個共同努力的目標。然而,政治中所有利益的角力不見得是以公共化為主,反而有許多不同的力量,企圖將公共利益變成私人利益,因此,政治制度的設計和反省有其必要性。我們政治制度的反省有兩種,一種是效益性的反省,另外一種是從價值面的反省。因為政治制度容易淪為官僚化,看起來具有某種程度的效益,卻也容易陷入「依法行政」而導致「惡法亦法」,讓保護人民的法律僵化在形式主義的思維當中,也因此,當政治制度無法被反省,無法回到原初設計的價值設想當中,就容易陷入一種政治危機。

當我們問:政治是什麼?同樣也在問我們要什麼樣的政治?政治是否只是少數政治人物在媒體上讓人厭煩的喧囂?當我們具有一種判讀能力,還是可以在這些喧囂中辨識出真假與良善之所在。而最讓人擔心的是人們對政治的冷漠,乃至於進入到「去政治化」的狀態之中,因為去政治化的語言,就是一種用來鞏固保守勢力的政治化的修辭,進一步地讓政治孤立轉換成個人存在感的孤單,讓不談政治變成一種清高的道德姿態,當政治用更加複雜的語言試圖讓你覺得不用、也不需要知道政治人物在做什麼的時候,這就是我們應該要警覺的時候,因為政治之惡可能在我們的冷漠與無感當中發生。

〈政治篇〉從公民權到聯邦制的介紹,從政黨政治、權力分立到法案通過,以及各種不同的政治理論從左右光譜到各種主義如資本主義、自由主義、社會主義、共產主義所代表的不同含義,乃至於稅收與分配的問題,到尖銳的金錢與政治之間的關係,擁有公權力者的利益迴避原則,以及媒體作為第四權如何監督這些擁有權力的人。從關心自己的國內政治到國際地緣政治的思考:日內瓦公約、北大西洋公約組織、冷戰、 歐洲共同體以及聯合國安理會、國際刑事法院等這些不同組織的介紹,說明一種政治教育的廣度,提供我們理解,作者想要傳遞什麼樣的政治思考給下一代。

歐洲極右派的出現,甚至新納粹的發生,以及來自於恐怖主義的威脅,德國人是否應該堅持哪一種國家主權的辯解,而對於難民、移民置之不理?還是去理解排外情緒如何被操作以及某種冷靜理性思考的必要?政治教育的目的,不僅給未來的政治人物參考,也提供現在的政治人物機會去反思從政的目的,如果不是競逐利益的話,提醒他們原初對公共性嚮往的從政初衷。

3. 我和世界

「何為哲學?」這雖然是大哉問。我們依然可以從哲學這個學科所面對的事情來理解「哲學是什麼」。哲學面對「存在」(being)的問題,從而去思考存在以及這個世界背後的原因原理、去思考什麼「是」(being)真的、人如何存在(to be)、行動(動機到結果之間的關係)。或者我們可以簡單化約為兩個,面對「世界」和面對「自我」,接下來所面對的是「兩者之間的關係」。哲學要求針對以上這些問題進行後設思考,不僅反思各種可能性,還在可能性中尋找可行性。也就是靜下心去思考那些被我們視為理所當然的事,這些理所當然也往往充滿了條件性的偶然。

古希臘哲學家高吉亞(Gorgias)宣稱「無物存在、即使存在也無法認識、即使認識也無法告訴他人」,徹底質疑我們所謂的理所當然:「存在」、「認識」、「人我溝通」,雖然他正在把他的認識告訴我們,而產生自相矛盾,卻也提供對我們認識確實性的反省。到笛卡兒(René Descartes)提出「我思故我在」,主張即使懷疑也必須有個懷疑的我,即使被欺騙也要有一個被欺騙的我,我們得出一個不可懷疑的我,或是更精準地說是那個思考我的確信。不過,這個「思考我」的存在如果沒有進一步填充其內容,它卻很可能是空洞的。

我們可以在廣義的存在主義者身上,看到人雖然肯定自我存在,但卻會是一種空洞的確信,人因而不斷地焦慮著自身存在的意義,而產生了虛無感。存在是一種行動,而行動則是不斷地面臨選擇,因此選擇成為一個人在面對自我及其行動不可避免的態度,雖然如沙特(Jean-Paul Sartre)所說的「不選擇,也是一種選擇」,但是為了避免「選擇」一詞語意過於空洞,而迴避了選擇,我們則可以進一步說「選擇的選擇」和「不選擇的選擇」是兩個不一樣的選擇。

人有選擇的前提,在於他擁有自由,雖然這樣的自由是有局限的。人只要依自己所認為的、所希望、所欲求的……自由地去行動,他就必須擔負起行為的後果。因此,自由與責任之間是密不可分。不過,當我們進一步將真、假問題放進自由與責任中,就會展開一連串的辯證,從而了解到自己並非如此的自由,或是責任可能成為他人剝削我們的道德話術等等。

〈哲學篇〉中,作者不採取哲學史或概念系統的方式寫作,試圖

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價