活動訊息

內容簡介

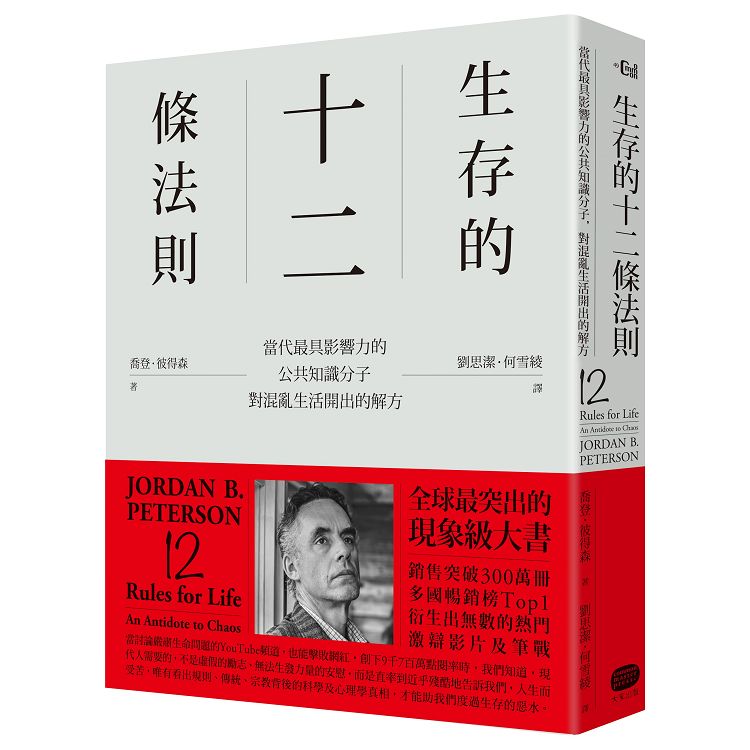

▍西方最具影響力的公共知識分子橫空出世之作 ▍

── 全球最突出的現象級大書 ──

★ 半年內銷售200萬冊,多國暢銷榜Top1

★衍生出大量的摘要版及解析版、無數熱門激辯影片

★ 50種語言版本陸續推出中

當討論嚴肅生存問題的YouTube頻道,也能擊敗網紅,創下3千5百萬點閱率;當心理學結合哲學及神學的著作成為全球暢銷書,我們知道,現代人需要的,不是虛假的勵志、無法帶來真實改變的安慰,而是直率到近乎殘酷地剖開生存的真相,讓我們看清人類這個物種有多麼擅長輕賤自己、傷害他人,也知道這一切不是無法改變。而解決之道,就藏在生物幾近永恆的演化史、人類亙古以來的集體智慧,以及嶄新的科學成果中。

作者試圖為這價值混亂的當代生活開出解方,處理人類受苦的問題。受苦來自一己的局限及不完美,也來自外界社會的嚴苛和評斷。然而,這一切並不是毫無意義。事實是,人類並不會因為完美而感到幸福。

「除非看到自己正在進步,否則我們不會快樂。」

我們比誰都能看清自己的殘缺、軟弱,也比誰都為自己的不符合理想厭棄自己,然而正是這樣的不足,給了我們目標,而目標的追求則給我們生存下去的意義。我們正是踏在混亂和秩序的那條交界上,一步步向前完成自己── 一開始就到達目標的生命,不值得活。

混亂在哪裡?混亂在霸凌、壓迫,然而作者也解釋了階級結構等社會特性是如何在演化的長河中浮現,這些特性又如何幫助人類生存。他舉龍蝦為例,龍蝦這成功在地球上存活了幾億年的古老生物,跟人類的共同點比我們所能想到的還要多,而且由於神經系統相對簡單,因此科學家能夠精確勘測龍蝦的神經電路,這有助於了解大腦的結構與功能。龍蝦就有階級結構──戰勝的龍蝦取得一切,戰敗的龍蝦腦部基本上會逐漸消失,重新長出劣勢者的腦,並分泌較低的血清素和較高的章魚胺,以適應新的劣勢者地位:變得不好鬥(膽怯、垂頭喪氣、躲躲藏藏),只需要少量刺激就會觸發逃跑的反射動作(罹患創傷後壓力症的士兵或受虐兒童典型的高度驚嚇反應)。

作者由此展開,用《創世記》裡最古老的人類故事講出人類這個物種自我輕賤、為惡的本質,以及追求超越的神聖形象,一路往下到心理學中的集體潛意識、哲學中的存在主義,文學中的邊緣人格,旁及道家的陰陽思想,以及作者在嚴寒、充滿歧視的生長環境中求生存的親身體驗──「我們知道懼怕和痛苦會如何打擊我們,因此也知道如何用別人的缺失來傷害、羞辱別人。然而,也正因如此,人類不分全體或個體都該得到一些憐憫…… 要治療人類的自覺所帶來的自我輕賤,最適當的處方正是憐憫,因為人類固然有理由自我輕賤,但那只傳遞出故事的一半真相。我們必須平衡掉自己對自我和人類的憎惡,而那有賴我們對傳統心存感激,並為平凡人在日常生活中的成就(更別說真正傑出者的卓越成就)感到驚奇。」

人類的基因、大腦、生理和心理現狀,都是在漫長的生存奮鬥史中形塑而出。所謂生存法則,正是生物一路努力至今的成就。而作者讓我們知道,如果沒有愛的關係、智慧的傳統,或是心理學的洞見的幫助,單一個人要處理自身受苦的問題,會是多麼孤獨、偏頗又困難。但他也讓我們知道,在面對受苦的問題時,人是可以從個人的、內在的層面,生發出力量去改變困境。

改變厭棄自己的現況,建立生命的架構,從實踐12條法則做起──

.龍蝦的腦神經系統告訴我們哪些關於抬頭挺胸和成功生命的訊息?

.為什麼亞伯那麼令上帝滿意,上帝卻讓他死去?

.為什我們可以輕易揪出小型謊言,卻不由自主相信大型謊言?

.為什麼小孩玩滑板時,不要干擾他們?

.為什麼在街上看到貓(狗也可以),不妨過去拍一拍?

讓我們一起加入這場全球對生存的討論!

心理學、生物學的嶄新發現+哲學、神學的深刻探索,

幫助我們找到穩定踏立的堅實地面,

面對自己的脆弱、惰性及自我輕賤,也面對外界的惡意和批評。

目錄

推薦序/諾曼‧多吉

自序

法則01 ──── 站直,抬頭挺胸

法則02 ──── 善待自己,就像善待任何你有責任幫助的人

法則03 ──── 結交希望你變得更好的朋友

法則04 ──── 跟昨天的自己比,而不是跟今天的別人比

法則05 ──── 別讓孩子做出令你討厭他們的事

法則06 ──── 批評世界之前,先整理好自己的房間

法則07 ──── 做有意義的事,不要便宜行事

法則08 ──── 說實話,或至少不要說謊

法則09 ──── 假設你聆聽的對象,可能知道一些你不知道的事

法則10 ──── 說話要精準

法則11 ──── 孩子玩滑板時,不要干擾他們

法則12 ──── 在路上遇到貓,就摸一摸

序/導讀

諾曼‧多吉博士《改變是大腦的天性》作者/文

現今年輕一輩對於規則(或至少是指引)的渴望更甚於從前,這有其理由。至少在西方社會,千禧世代生活在一個獨特的歷史處境中。我相信,世上從來沒有哪一代人像千禧世代這樣,在讀中小學和大學時,被我這一輩的許多人同時灌輸了兩種似乎互相矛盾的道德觀念。這個矛盾導致這世代的人有時會無所適從、猶豫不決,並且失去指引。更可悲的是,這些人被剝奪了豐富的資產,卻渾然不知。

第一種觀念或教導是:道德是相對的,充其量只是個人的「價值判斷」。相對表示任何事物都沒有絕對的對或錯,道德和相關規則只是一種個人見解或偶然事件,是「相對於」或「有關於」某個特定框架,例如一個人的族群、教養,或出生於哪個文化或歷史時刻,只是出生時的機遇而已。根據這種論點(現已成為教條),歷史教導我們的是,不同的宗教、部落、國家與族群很容易對根本問題產生歧見,歷來也都是如此。如今,後現代左翼人士又提出另一個主張,認為某個群體的倫理道德純粹只是試圖行使權力,以凌駕另一個群體。因此,一旦明顯看出自己和所屬社會的「道德價值」何等武斷,該做的事就是包容想法與背景不同(多元)的人。強調包容極為重要,因而對許多人而言,最嚴重的性格缺陷就是具有「批判性」。此外,既然我們無法區別對錯好壞,或許成年人最不恰當的舉動就是指導年輕人如何生活。

於是,有一整個世代的人,成長過程中沒有被傳授往日稱為「實踐智慧」的內容,而這些智慧引領了過去的世代。千禧世代經常被告知自己接受了最好的教育,但這樣的教育實際上卻嚴重疏於傳授某種思索和道德。與我和彼得森同輩的相對主義者,有許多人成為千禧世代學生的教授,這些人選擇貶抑人類的數千年知識,將如何培養品德斥之為陳腐過時、「沒意義」,或甚至「壓迫」……

彼得森所做的,正是明智的嚮導總是會做的事:他沒有宣稱人類的智慧從他自己開始,而是先向自己的嚮導取經。本書的主題雖然嚴肅,但彼得森往往處理得舉重若輕而趣味橫生,從各章標題就可看出這一點。他沒有宣稱做到詳盡徹底,有些篇章也廣泛討論了他所了解的心理學。

那麼,為何不將這本書稱為「人生指南」呢?這不是比「規則」更輕鬆、更便於使用,也更不死板嗎?

因為這些內容真的是規則,而最重要的規則就是你必須為自己的人生負責。就是這樣。

可能有人會認為,這個世代的人不斷從意識形態更強烈的老師口中聽到自己擁有的權利、權利及權利,因此會抗拒聽到承擔責任會讓他們更成功的說法。但這一輩的人有許多成長於小家庭,由過度保護的父母帶大,且從小習慣了柔軟的玩樂場,上大學後則在「安全空間」中聽課,不必聽自己不想聽的事——被訓練得很會規避風險。然而,這當中有好幾百萬人因為潛在的韌性被低估,因此覺得自己現在毫無行動力。這些人熱烈推崇彼得森傳遞的信息,贊同每個人都要承擔起終極責任,以及若想充分發揮人生價值,第一步就要將自己的屋子整理好,唯有如此,才能切實致力於承擔更重大的責任。這些回應的熱烈程度,經常令我和彼得森眼眶發熱。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價