活動訊息

內容簡介

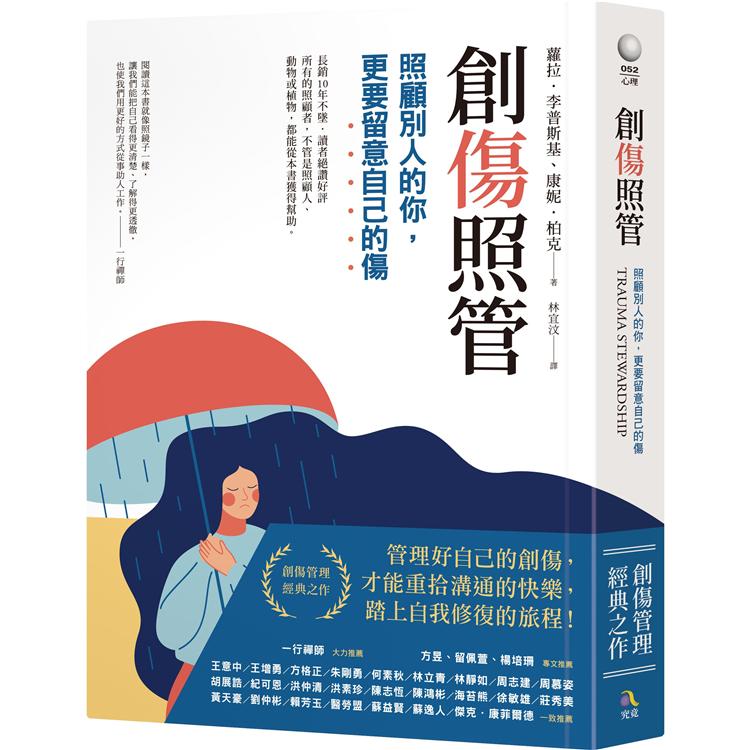

★創傷管理經典之作

★長銷10年不墜・讀者絕讚好評

★釋一行強力推薦!方昱、留佩萱、楊培珊專文推薦

★王意中、王增勇、方格正、朱剛勇、何素秋、林立青、林靜如、周志建、周慕姿、胡展誥、紀可恩、洪仲清、洪素珍、陳志恆、陳鴻彬、海苔熊、徐敏雄、莊秀美、黃天豪、劉仲彬、賴芳玉、醫勞盟、蘇益賢、蘇逸人──一致推薦

如何協助他人排解創傷?

如何在受他人創傷影響後,自我修復?

一本人人都需要的療傷書!

「好像做什麼也改變不了現狀……」

「我覺得自己永遠做得不夠多……」

「下班回家除了看電視,我什麼也不想做……」

「我累積了一堆怒氣,就快要爆炸了……」

「孩子說我再也不陪他們玩,也不唱歌或大笑了……」

「如果我離職了,還有誰能做這件事?」

若你驚訝地發現自己不僅遇過類似情境,還有過相同感受,就是出現了常見的「創傷接觸反應」。就像畫家的衣服會沾到顏料、園丁的指甲縫裡會塞滿泥土,幫助他人面對創傷、接收過多負面消息也會留下印記。這些都是為了對抗創傷遺留的影響,進而在自覺或無意識的情況下,發展出的應變策略。

而你需要的並非放個長假、吃頓大餐,而是「創傷照管」。

無論是社工、生態學家、教師、消防員、醫療人員、警察、環保人士、居家照護員、軍人、家暴工作者、生物學家、動物收容所職員、國際救援工作者、社會改革運動者、照顧年長父母或幼兒的人,甚至是因資訊流通而接收過多創傷資訊的你我,都需要了解創傷照管。

這個由創傷接觸領域先驅蘿拉.李普斯基提出的概念,將在本書中獲得完整解釋。不僅涵蓋「如何協助他人排解創傷」「如何受他人創傷影響」「如何解讀並從經驗中學習」等一系列自我對話的過程,還打破受創者與幫助者之間的界線,分辨與管理創傷造成的影響。作者並提出「創傷照管五大方向」,由內而外提升照顧自己、他人以及環境的能力。書中還舉出十個各行各業的真人實例,讓創傷照管更貼近現實生活。

本書既是引導方向的羅盤,也是能夠實踐練習的指南,使我們面臨嚴峻挑戰時,仍能維持身心健全,並在他人和周遭環境需要時伸出援手。

各界盛讚

王意中(王意中心理治療所所長、臨床心理師)

王增勇(國立政治大學社會工作研究所教授)

方昱(《我往那裡走,因為那裡看不見路》作者、東海大學社工系兼任助理教授)

方格正(臨床心理師)

朱剛勇(人生百味共同創辦人)

何素秋(家扶基金會執行長)

林立青(作家)

林靜如(律師娘)

周志建(資深心理師、故事療癒作家)

周慕姿(心曦心理諮商所)

胡展誥(諮商心理師)

紀可恩(社工師、「每天簡單學社工」「樹光Treelight」主編)

洪仲清(臨床心理師)

洪素珍(國立臺北教育大學心理與諮商學系副教授)

陳志恆(諮商心理師)

陳鴻彬(諮商心理師、資深輔導教師)

留佩萱(美國諮商教育與督導博士、美國執業心理諮商師)

海苔熊(科普心理作家)

徐敏雄(臺灣夢想城鄉營造協會理事長)

莊秀美(東吳大學社會工作學系教授兼系主任)

黃天豪(新田/初色心理治療所首席顧問臨床心理師)

楊培珊(國立臺灣大學社會工作學系教授兼系主任)

劉仲彬(臨床心理師、《人生障礙俱樂部》作者)

賴芳玉(律師)

臺灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟(醫勞盟)

蘇益賢(臨床心理師)

蘇逸人(長庚大學行為科學科所副教授)

讀者好評

★亞馬遜讀者4.7顆星高分推薦・Goodreads讀者4.3顆星絕讚好評

● 這本書就像黑暗中的一道光,幫助我正視自己的情緒,也讓我的工作更持久。

● 這本書不管是在人際、照護管理,都提供了絕佳的遠見。

● 聰明、易讀,還很實用。

● 所有的照顧者,不管是照顧人、動物、植物,都能夠獲得幫助。

● 我是一名音樂家,從沒想過這樣的書能幫到我,但它真的讓我發現連自己都不知道的創傷!

● 這本書改變了我的人生!如果你的工作領域和「照護」有關, 我大力推薦!

● 如果我在10 年前就讀到這本書,我的朋友應該會是現在的10 倍吧!

● 我會牢牢記住書中有關職業倦怠的建議,並努力減輕壓力。

● 這本書能讓我們擁抱當下的美好與喜悅,並給予我們力量去克服困難,覺得人生並不那麼孤單。

● 我認為「創傷照管」這個概念應該要讓更多人理解!因為很多人並不知道自己正在面對這樣的難題!

序/導讀

推薦序

照顧別人的傷時,也看見自己的痛

留佩萱

收到究竟出版社的推薦序邀約時,正是我新學期的開始。這個學期我教授「創傷治療」這門課,非常巧的,《創傷照管》這本書正是這門課的指定用書之一。

這本書中讓我印象非常深刻的,是書中引用了紐約一間兒童社福機構的徵才廣告圖片。這些廣告圖片上印著大大的問句:「你夠堅強嗎?」「你夠堅忍不拔嗎?」「你夠冷靜嗎?」我可以理解兒童社福機構用這些徵才圖片的用意是想要招募到合適的員工,畢竟,要面對和處理高風險家庭與兒童是一份非常艱辛的工作。

但這些廣告圖示,也顯示了我們對於助人工作行業的「信念」—只要我們夠堅強,一切都沒事了!

記得在碩士求學階段,教授們常常會在課堂中提到「替代性創傷」(在這本書中稱做「創傷接觸反應」),這是指助人工作者與受創個案工作時,因為吸收這些創傷壓力,對自己所造成的影響。有很長一段時間,我也抱持著「你夠堅強嗎?」的信念,認為替代性創傷只會發生在其他人身上,不會發生在我身上,因為我只要夠堅強就好。

而開始諮商受創個案後,我開始感受到這些諮商工作漸漸改變了我自己、改變了我看世界的態度—聽到個案的創傷經驗讓我很沉重、我對這個世界感到憤怒、對於不知道自己可以怎麼做出改變充滿無助、常常覺得自己做得不夠多、因個案處在痛楚中但我卻過得好而感到內疚、我的身體常常在結束一天諮商後感到疼痛。

我列舉的這些症狀都是作者蘿拉.李普斯基在書中整理出的「創傷接觸反應」,在書中她提到更多,像是憤世嫉俗、情感麻木、感到絕望、藥物酒精成癮等等,一邊閱讀作者在書中舉的真實案例,一邊也讓我感到悲傷和不捨—有如此多在助人行業工作的人,一點一滴地被創傷接觸反應吞噬掉,身心健康受影響、失去熱忱、離開這個行業。而書中舉的案例不僅僅是心理治療師和助人工作者,還有動物保育人員、生態環境保育人員、社會運動組織等等。

我很幸運的是,自己在工作過程中一直有很支持我的督導,所以當我意識到這些創傷接觸反應冒出來時,我開始在督導中談論這些症狀、開始更主動地做自我照顧。我開始把自我照顧視為必要優先的事情,而不是等到自己有閒暇時間再做的事。我開始理解到,怎麼樣讓自己能夠更身心健康、更平衡地在心理治療這條路上走下去,才是最重要的。

在我教授創傷治療這門課時,我也和學生們談論創傷接觸反應以及如何自我照顧。以前,我覺得只要夠堅強就不會發生替代性創傷,但我理解到這是非常錯誤的信念。對於每一位助人工作者,如果我們沒有良好的支持和自我照顧,這些創傷接觸反應症狀會發生在我們每一個人身上。

我們需要從談論這些創傷接觸反應開始—出現這些症狀並不代表你不夠強壯,相反的,這表示你擁有非常高的同理心、對於需要幫助的人擁有悲天憫人的熱忱。

而《創傷照管》這本書正是一個開始,幫助我們理解創傷接觸反應所帶來的影響,以及提供許多策略,教我們如何處理和面對這些壓力。希望這本書可以讓我們開始談論助人工作者從工作中所吸收的壓力,開始重視自我照顧,讓我們能夠更身心健康與平衡地走在助人工作這條路上。(本文作者為美國諮商教育與督導博士、美國執業心理諮商師)

透過自我探詢,展開真正的改變

方昱

有一次,有個東海社工的同學提起我上課說過的一句話:「社工系的目的不在培養更好的社工,社工系的目的是要培養更好的人。」她說這句話對她來說很重要。學了這麼多社會工作的專業知識,但是如果沒有更了解自己,讓自己身心都更加成熟,反而變成專業的工具人。那絕對不是念社工系的目的,也絕對無法成為好的社工。

我這幾年有機會在社工系擔任教學工作。我們說要培養學生對人有好奇心的同時,其實應該要先找到學生對於自己的好奇,讓他們願意以社會工作的精神,重新理解自己的生命,那麼他們也許才會更有能力,成為幫助別人的人。

本書的作者蘿拉正是一位社會工作者。她帶著對這份工作的使命感與呼喚,一頭栽進這個領域,然後因著工作裡遭遇這世界的許多苦難,回頭重新思索如何看待自己的生命,而走進了創傷照管的旅程。

蘿拉的故事和我自己有許多類似的地方。這幾年我從原本是臺北來到九二一災區的工作者,成為住在南投鹿谷的居民;從努力實踐理想幫助他人,到成為練習在農村裡好好生活的學習者。這是一場由內向外,又由外向內的旅程。

每個人都有獨特的創傷照管之道

我是二〇〇〇年來到鹿谷做災後重建工作。我和夥伴們一起在這裡成立了老人食堂,為獨居的長輩送便當。我們也成立了一家不為營利的公司,將盈餘全數投入老人食堂。

這是一份不容易的工作,尤其我們希望不靠政府補助,以自己的力量做社區照顧的事業。我在工作的這十年間投入大量心力,但是組織的財務狀況依然無法支付大家的全額薪水。許多夥伴靠的,就是一份使命與自我挑戰的意志力。二〇〇二年,南投縣生活重建中心被裁撤,促成了漂流社工的出現。我與許多當時即將失業的社工們,一起開始了一連串的討論與對話,並舉辦漂流社工營與發行刊物。

對我來說,這個過程是社會工作者從利他助人的思維當中,第一次回過頭來看見自己。我們開始談到自身的議題,包括各種工作者面對的困境與壓力。這些或許可以透過集體改變外在的環境來加以改善,但更重要的是由外而內的改變,透過自我探詢的過程去發現工作與我們生命的連結。

另一個改變是我從送餐的長輩身上學到的生活智慧。

我工作的地方有個不成文的規定,就是無論你負責什麼工作,所有工作人員都必須排班送餐,每次當我正深陷繁忙的工作當中,電話總機的擴音傳來「送餐囉~」,當天輪到的工作者就必須立刻放下手邊工作,跨上滿載便當的機車去送餐。老實說,每次輪到我的時候,一開始都不大情願,因為我覺得自己手上的工作非常重要,卻被迫中斷去送餐;但是每次送完十幾個便當回來,卻都像是充滿了電一般,滿載生命的力量。

記得我剛開始送便當到長輩家時,常常會問一些傻問題: 「阿嬤,你為什麼要種這麼多花?」「愛香(臺語:喜歡花香)。」 「阿公,你站在這裡幹嘛?」「照日(臺語:曬太陽)。」

阿公阿嬤面對孤獨的晚年,卻活出一番滋味,那樣平凡的生活令人感受到優雅與力量。於是,當我離開了十年的工作,有機會重新開始一段新的生活時,我決定要留在鹿谷,成為農村的學習者。我學木工,為了蓋自己的房子時能夠幫得上忙;我學中醫,希望能夠讓自己與身邊的人更健康。在農村生活還有許多能力要學:修水電、種菜、除草……不一而足。我從一個看來是帶著許多知識的助人者,成為了一個從頭開始學習的農村小學生。

在這本書裡,蘿拉示範了一條屬於她自己的創傷照管之路。透過與許多有智慧人們的接觸,蘿拉不僅幫助了自己,也幫助更多人走上這一條值得追尋的旅程。這本書提醒我們要回歸自己平凡而踏實的生活,小心那些工具性與效率的思維。真實的改變從來不在遠方,而在我們每個人的內心。

祝福每一個有緣閱讀本書的人,都能夠開始踏上發現自己的旅程。(本文作者為《我往那裡走,因為那裡看不見路》作者、東海大學社工系兼任助理教授)

這本能幫助每個人的書,來得正是時候!

楊培珊

先說重點:我毫無保留地、大力推薦這本書!

二〇二〇年初接到究竟出版社的邀稿,來為《創傷照管》這本書撰寫推薦序。當下我就答應了,因為我近兩年在臺大社工系系主任任內,專注於推動身心靈整合健康模式,期望提供具體的課程、方法、資訊或工具,來協助專業助人工作者,如社工、心理師、醫護人員、照顧者,甚至每一個人,都能顧好自己的身心靈健康。目前社工系已經發展出大學部一門、碩士班一門相關課程,另外還有一門通識教育課程,課名就叫「活出快樂」!可惜一直沒有很好的課程閱讀材料,所以這本書來的正是時候!

我接到書稿之後,就迫不及待、一字一句地享受著這本書。甚至跟我的一位好友、資深社工主管說,這本書太適合用來進行助人工作者的讀書會了!

「照管」這個名詞近年來在老人福利及長期照顧領域越來越夯,它的英文對應是case management或care management,簡單來說就是要管理好個案所須的一切,或是照顧、治療個案所須的一切。相信很多朋友一聽到我這麼說就一個頭兩個大,甚至有人馬上就頭痛起來了!的確,這幾年來,專業工作者被「個管(個案管理)」真的搞到快抓狂。「努力滿足個案、組織或國家社會的一切需求」這檔子事,不斷地施加壓力與負荷在助人者的身上,進而壓迫我們的身心、奪取我們的時間、消磨我們的生活,做為一個活生生的人的生活。

好在這本書提供的恰好是完全不同的「照管」,是trauma stewardship,是創傷的管家。作者蘿拉.李普斯基曾擔任急診社工、社區組織者、移民與難民權利倡議者和教育者,多年來在第一線目睹與陪伴受暴者、難民、受災的社區民眾等不同的弱勢者、病者、受害者經歷創傷與復元,直到她自己也親身經歷過創傷接觸反應與崩潰(burnout)並探索多元的身心靈療癒後,她找到方法來提醒我們,身為助人者的我們不是天賦神力的超人,只是「管家」。上天給予我們一些機會,在宇宙的大計畫(作者所謂的「生命之網」)中幫忙處理一些事情,讓與我們有緣相遇的一些人的生活事務可以更順利平安一些。

讓自己更健康快樂,是正事也是大事!

我時常跟學生分享,我們的工作狀態就是真真切切地反映出自己的身心靈狀態,甚至可以說是一種自我的鏡像(mirror)。因此當我們感覺疲乏、無法同理、常常在工作時發火、與家人吵架、生活中充滿抱怨等等狀況時,就如本書作者所說,這就是我們該停下來,問問自己:「我的工作有多深刻地改變了我看待世界的方式?」並進而透過釐清創傷接觸反應,由內而外開始改變,一步一步找到適合自己的創傷照管方式。

例如我非常喜愛料理,每天三餐做出不同的營養餐食,然後與家人一起坐下來邊吃邊聊,實在是我最好的治療。我也有同事是綠手指,輕輕鬆鬆就可以布置滿園的花草,還把辦公室打理得欣欣向榮。另外也有朋友每天專注於運動,不僅在臉書上互相監督打氣,完成每天的運動目標,並分享健康生活的結果。當然,我們已經開始在臺大社工系辦理運動小團體,一起做瑜伽、有氧。一起笑鬧不再是教師們「忙裡偷閒」的娛樂,讓自己更健康也更快樂是我們的正事和大事!

這本書提醒我們,過往我們常常習慣於專業的同溫層,互相加強彼此的「使命感」。好像案主和家庭的幸福、社會國家的興亡,都是專業工作者的責任。走筆至此,想到目前在前線為抵抗嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)而努力的世界各地醫護、檢疫、交通人員,承受著龐大的壓力。但再進一步想,其實我們每個人都在一起為自己及社會的健康而努力,專業助人者如果能感受到我們同在一起,大家的正向能量都互相加持,或許更能夠專心保持自己的平安與健康,並以此基礎來工作。

也許我們要改變習慣,放掉時常掛在嘴邊的「個案的需求」「社會責任」或「專業的使命感」等詞彙,改而多多使用「熱情」「活力」或「休息」等能反映我自己當下此刻狀態的字詞,來跟自己以及工作的伙伴們對話,並用我們照顧他人同等的力氣來好好照顧自己。

試試看作者所建議的,透過每天一點固定時間來自我反省、建立我們享受的關係、並採取行動計畫,目標是要對齊自己的本心,莫忘初衷。

祝福大家喜愛自己所選擇的工作,也更能平衡、平安、平靜地度過每一天的每一個時刻。(本文作者為國立臺灣大學社會工作學系教授兼系主任)

自序

在峭壁上經歷覺醒

我先生的繼父問我:「妳確定幫助受創傷者的工作沒影響到妳自己嗎?」

當時我們一家人正在加勒比海拜訪親戚,所有人登上一座小島的峭壁頂峰,安靜地站在一塊兒,一邊遠眺海洋,一邊讚嘆眼前的風景。那真是一幅優美的景緻,放眼所及之處都是藍綠色的海水、廣闊無雲的天空,而且空氣令人心曠神怡。當我們走近峭壁的邊緣時,我的第一個念頭是:「這裡真是美得不可思議。」但馬上又接著想到,「不知道有多少人曾在這裡跳崖自殺。」

我以為大夥兒都和我有相同的想法,於是大聲說出了自己的疑問。我老公的繼父緩緩轉向我,十分誠懇地問我:「妳確定幫助受創傷者的工作沒影響到妳自己嗎?」我甚至都還沒告訴他,除了好奇有多少人曾在這裡自殺,我還想了一長串問題:救援的直升機要停在哪裡?最近的一級創傷中心在哪?我們有辦法從這座小島把病患轉送到醫院嗎?這需要花多久時間?整個加勒比海只有一間創傷中心嗎?就在那時我才終於醒悟,我的工作確實影響到自己了。我一向自認是個有自覺的人,但這是我第一次真正明白,我的工作多深刻地改變了我看待世界的方式。

那年是一九九七年,我已自願花費十年以上投身助人工作,希望能改變社會。我在工作中密切接觸曾瀕臨或親身經歷重大創傷的人,他們曾流離失所、童年受虐、遭到家暴、有藥物濫用問題、遭遇群體事故和自然災害等。在職涯發展的道路上,我的職責日漸增加,也經歷不少改變。我曾擔任急診室的社工師、社區組織者、移民與難民權利倡議者和教育者。我不只出任第一線救援者,也擔任過管理職。更輪過日班、夜班,甚至是大夜班等各時段的工作。我不僅為所在的當地社區服務,也曾在美國其他地區,甚至是在海外服務。

漸漸地,越來越多親朋好友,甚至是我的服務對象勸我「放假休息一下」「想想其他事情」,或者「別把一切看得那麼嚴肅」。但我聽不進去。我熱衷於工作的程度,也許到了選擇性盲目的地步。我覺得自己正在為畢生志業開疆拓土,其他人只是不了解我為何努力。我很肯定這份工作就是我一生的使命與天職。我不但驕傲,而且自以為是地相信自己完全沒問題。

在加勒比海小島的峭壁上,我突然清楚意識到,工作已深刻影響我的生活並造成傷害。在接下來數天、乃至數週的時間,我開始慢慢釐清工作如何影響我看待事情的方式。不是每個人都跟我一樣,站在峭壁頂峰時,都會想有多少人曾在那裡跳崖自殺;也不是所有人在看見處處都有人使用塑膠咖啡杯蓋時就會想哭;更不是人人都會替約會對象做身家調查,甚至在收到婚禮請帖時,首當其衝的反應是感到遺憾。

多年來,我聽過不少關於虐待、死亡、意外悲劇和令人不快的故事;看遍犯罪現場、失蹤兒童和驅逐出境者的照片;拜訪那些我嘗試幫助者的住家。換言之,我必須見證他人的痛苦。而我終於明白,他人的創傷經歷,也從根本上改變了我,滲透了我的生命。我吸收、累積這些創傷,直到它們也成了我的一部分,並顛覆我面對世界的態度。我終於知道,儘管懷著滿腔熱情、堅定不移地投入這份工作,但我內心缺乏了某些資源。點火不難,但是要讓火長時間維持熱度,就需要添加煤炭,而我就像是缺少了煤炭一樣。我長時間投注其中,但缺乏在情緒、認知、心靈和生理上統整這些經歷的能力。

拼回已然支離破碎的生活

經常見證他人的痛苦,沒有讓我更貼近這些心碎的人,反而讓我開始築起城牆,把他們阻隔在外。就我自己的情況來說,我變得越來越自大。我沒辦法謙遜,但若不能謙虛待人,就無法誠實面對自己內心的創傷因應機制。我非但沒認清自己的痛苦無助,其實源自我無力控制的事情,反而遷怒到一切可能的外在因素:尖酸刻薄地批判社會體系、變得比以往更自以為是且固執己見、無法包容他人的觀點。我從來沒想過,自己的壞脾氣可能是為了抵禦情緒衝擊而架起的防護罩;完全沒發現自己正在逃避痛苦,更沒察覺自己正暗自害怕:若喪失一直以來抱持的信念,不再相信「只要做正確的事,就能將這世界撥亂反正」,生活將就此分崩離析。

在我絲毫未覺的情況下,我致力開拓的志業已走向一片雜亂無章的荒野。我精疲力竭,無論是情緒還是生理上,都不再有力量堅守工作崗位。

我大可忽視在峭壁上領悟的一切。在我這一行,長期以來,許多人都相信只要夠堅強、夠冷靜,而且專心致志在自己的目標上,就能堅持下去。打落牙齒和血吞就好,只有弱者才需要自我照顧。我深刻內化了這樣的想法,但在發現用這樣的態度面對他人的創傷經歷,已深刻傷害我的生活後,就沒辦法再用老方法面對我的工作。

(節錄)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價