活動訊息

內容簡介

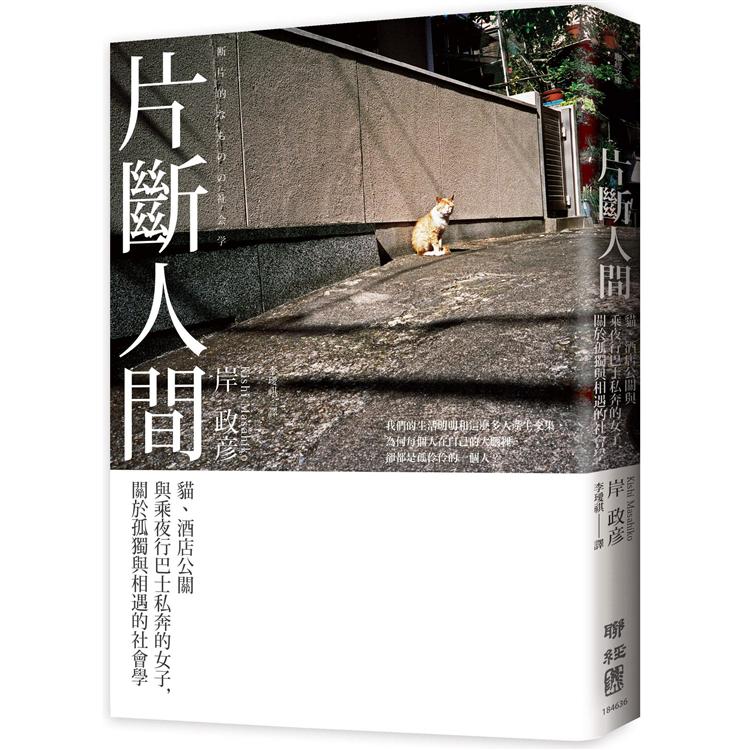

第6回紀伊國屋人文大賞TOP 1!

★入圍芥川獎的社會學家首部田野人生隨筆集★

★一本擁抱「無意義」的生命之書★

很久沒遇到一本,令我這麼捨不得讀完的書了。

──上野千鶴子/社會學家,著有《厭女》、《一個人的老後》

我們的生活明明和這麼多人產生交集,

為何每個人在自己的大腦裡,卻都是孤伶伶的一個人?

隱身於日本社會的沖繩人、部落民與在日朝鮮人;

遺忘於陽光下的黑幫小嘍囉、酒店公關與易妝者;

不斷送盆栽的老奶奶,頭上穿洞的泥巴小貓,乘夜行巴士私奔的女子……

──社會學家與他們實際相遇,撿拾理論也無法分析的片・斷・人・間。

「我們自己與我們的世界,不僅會說故事,更是由故事所構築而成。」

然而,當故事被打斷、撕裂、產生矛盾的時候,

或許才是我們面對自己與這世界最真實模樣的時刻。

岸政彦是一位專長生活史的社會學家,也是一名入圍芥川獎的小說家。他以社會學之眼看書、看電影、閱讀人生百態,並以文學之心,寫下那些散落於日常的「無意義」,寫下那樣的片斷所集結而成的這個世界,以及在這個世界上的我們,正與某個誰所產生的某種連結。

「我們的人生或經驗都是毫無意義的。但即使如此──或說『正因如此』──它們才會如此美麗。我們不用為人生賦予過剩的、陳腔濫調的意義。同時,我們也必須知道,這種無意義本身就是一種美。而且,這樣的人生是錯過不再的,而那裡所流的血也是真真實實的血(而非故事而已)。」──岸 政彦

〈交出人生〉

探頭看看自己的內在到底裝了什麼,就會發現裡面根本沒裝什麼了不起的東西。有的只是,人生至今所搜集的片片斷斷的無用之物,它們之間既無關也沒必然性,甚至沒有任何意義,只是靜靜地散落在那兒。

〈來自海的另一端〉

我們各自禁錮在片斷而不完整的自己當中,自己也不確定自己的想法是否正確,卻仍試圖去影響他人及社會。我們沒有把握瓶子能否漂流上岸,被人拾起,卻仍將無窮無盡的字句,塞入瓶中,投向大海。

〈扔掉時鐘,與狗約法三章〉

我們喜歡將各式各樣的事物擬人化。可能是因為,這麼做能讓我們感覺到自己和周遭的世界,是「有連結的」。如果世界完全無法用我們的語言來解釋,那我們就太孤獨了。

目錄

推薦序1 即使是人生路途中撿拾的小石子,也是獨一無二的 阿潑

推薦序2 創造連結的轉運站 陳又津

中文版序

緒論 未被分析的事物們

人生就是片片斷斷的組合

毫不隱藏,卻無人看見

土偶與盆栽

從故事之外

街頭的卡內基音樂廳

離與歸

笑與自由

掌中的按鈕

他人的手

流過絲蘭的時間

夜行巴士的電話

朝向普通的意志

慶典與躊躇

交出人生

來自海的另一端

扔掉時鐘,與狗約法三章

故事的殘篇

後記

出處一覽

序/導讀

推薦序1(節錄)

即使是人生路途中撿拾的小石子,也是獨一無二的

阿潑(人類學家、作家)

「我一方面分析那些談話內容,儘量讓我做的調查能歸類在『社會學』的學問範疇中,另一方面,也盡可能地珍視那些,被排除在我的詮釋之外的談話與插曲。不,倒不如說真正令人印象深刻的談話或插曲,反而經常存在於,被我狹隘的理論與理解排除在外的部分。」日本社會學者岸政彦在《片斷人間》緒論中說,自己很受那些發生在眼前的細枝末節本身「無意義性」影響。這顯然更有趣。如同他說的,雖然他的工作是透過社會學的理論框架,分析統計數據或歷史資料,但他真正喜歡的,「是那些無法分析的事物,是那些單純存在的事物,更是那些暴露在陽光下並逐漸被遺忘的事物。」

因此,我可以理解岸政彦先生何以在自己的研究專注之外,還要寫這麼一本田野之外、理論無法分析且散落在故事之外「斷簡殘篇」的書,而這些反思與採訪過程中的經歷,確實讓人很有感觸與共鳴──例如,岸政彦撿拾石頭的習慣,我也曾經在每個災區現場做過。每到災區,除了拍攝許多遺留物,想像這些物品主人的經歷與故事,我也會撿拾石頭,想像他在這塊土地上的見證,想像它承載的歷史。

這是一篇訴說自己經驗的推薦文,因為這本看似隨筆、短札的書,帶著社會學的意識,也有田野的紀錄思考,故事的訴說,心理與哲學的探索,人際關係與社會偏見的顛覆,乃至於生命意義的扣問,最後落於「生而孤獨」的輕嘆。在每次路途中,我都會取出書稿閱讀,但太多漂亮值得記錄的句子段落,最後幾乎整份書稿都被我畫了線。對我自己來說,整本書都值得反覆閱讀,甚至看到了自己──畢竟,連家裡養的狗去世的這個段落都說出了我的心聲──說真的,讀到最後,我感到的是悵然與虛無,但每次看到有想要對話的段落,我都會拍下那個段落傳給不同的朋友。我想,對於不同讀者來說,都可以從這本書裡找到自己喜歡、有共鳴,且可以與之對話的部分。

推薦序2(節錄)

創造連結的轉運站

陳又津(小說家)

二○一七年,岸政彦五十歲時,出版了第一本小說《塑膠傘》,入圍芥川賞。兩年後,他再度以《圖書室》入圍三島由紀夫賞。在日本,高齡出道的作家不少,但像岸政彦這樣一直有專書論著發表,卻忽然開始寫小說的人,就十分罕見了。

《片斷人間》於二○一五年出版,岸政彦說,他無法將這些「片斷」放進社會學的論文或報告,卻也無法忘懷這些時刻。連社會學者都無法解釋的困惑,是串連這本書的主旋律。當我們在生活中遇見怪異的陌生人,多半只是得到「那人怪怪的」、「來找麻煩的」這種印象,只求火速逃離。但社會學家必須密集地接觸、分析,持續面對未知的風險。

這本書展開了一場介於田野、研究與虛構的寫作,內容涵括學者對於現象的思索、在田野過程中的困惑與掙扎,也有些像小說才有的奇妙人物。但這些人就存在於我們周遭,只是我們缺乏足夠的好奇心和勇氣去描述這些人──我們怕跟那些怪人產生連結,甚至意識到自己就是那些怪人。在這本書中,岸政彦如此歸納自己的社會學工作:「一直以來我所做的就是,一邊傾聽這些個人生活史,一邊思考『社會』的涵義。」

社會是什麼、人又是什麼?

進入田野之前,研究者心中通常都有個研究目的,像是補充前行研究的不足,或是顛覆既有的理論。但過程總是會聽到出人意表又精神一振的故事,這該怎麼辦呢?這些外人看來沒什麼好寫,甚至是離題的片斷,反而更能顯現研究者自身的特質。不過,因為論文架構的規範以及讀者的期待,這些有趣的地方通常會被刪掉,頂多成為花絮或後記。例如我研究某個題目時,雖然讀了別人寫的文章或意見,但還是會試著詢問當時的筆者,有沒有什麼沒寫的部分?這往往是過去沒機會發揮,這次卻絕對不容錯過的機會。

無論是跑田野或寫小說,我們常常在聽人說話的時候入迷了,在某個當下意識到「這個可以寫」,但動筆敘述之後,卻懷疑自己似乎在虛構,甚至違逆當事人的意願。人一不小心,就會成了故事的容器或俘虜。採訪能拓寬個人認知的界線,無論是幾個小時、幾天的採訪都有類似效果,但身為社會學家的岸政彦也提醒我們:「記錄這種片斷性邂逅中所談到的片斷性人生,然後直接將其普遍性地、整體性地視為對方的人生,或詮釋為對方所屬的族群的命運,這其實是一種暴力。」

中文版序(節錄)

此次,聽說這本小書被翻譯成中文出版,我感到無比開心。台灣和香港皆是我非常喜愛且多次造訪之地,一想到能讓生在這些地方、與我素未謀面的讀者讀到這本書,就由衷感到幸福。

在台北、香港的街頭漫步時,我總想像著:「如果我生長在此地,不知會過著什麼樣的人生?」我想,肯定與我現在的人生截然不同吧。

說不定,某個生長在台北或香港「過著不同人生的另一個我」,也造訪過日本的大阪(我現在所居住的城市)。

初來乍到的另一個我,在大阪這個陌生城市的陌生巷弄裡,說不定也會一邊漫步,一邊想像著:「如果我生長在大阪,不知會過著什麼樣的人生?」

我甚至還曾幻想:「我現在在大阪的這個人生,說不定就是生長在台灣或香港的另一個我來到大阪旅行時,正在想像的人生。」

我以傾聽人們的「生活史」為工作,至今已超過二十個年頭。長期以來,我以居住在沖繩及大阪的名不見經傳的普通市民為對象,傾聽著他們的成長經歷與人生故事。

生活史的敘述,或者說一個人的人生本身,是由許許多多繁雜的、片斷的故事插曲所組成,這些故事插曲相互矛盾、支離破碎、謬誤百出又模稜兩可。

然而與此同時,也是實際存在的真實人生中的活生生、血淋淋的現實故事,如果在上面劃一刀,恐怕真的會流出血來。

許多人──甚至是社會學家──主張,應該讓個人訴說的生活史,回歸於純粹的「陳訴」或「故事」。因為他們認為,那些故事與現實毫無連結,既曖昧不明又充滿歧義,只是單純的「趣聞」罷了。這一派說法,如今在現代思潮、哲學、人類學、社會學上,儼然已成為主流,然而從過去到現在,我一直對此說法感到強烈的扞格不入。

我們對這個「自己」出生於何處、身處在哪個時代,毫無選擇權利,但我們又終其一生都不得不與這個「自己」相處下去。即使中途厭倦了這個「自己」的人生,也不可能換另一個人生來過過看。

一方面,個人生活史的敘述是充滿歧義而又流動性的,是模稜兩可而又謬誤百出的。另一方面,即使如此,我們的人生仍是錯過不再的,我們都是被禁錮在自己的人生中,而無法實際體驗他者的生命的。

這本書就是誕生於我思考著這兩件事的過程中。

這裡我想要表達的,並非「上帝藏在細節中」或「微不足道的小事也彌足珍貴」之類的大道理。我們的人生或經驗都是毫無意義的。但即使如此──或說「正因如此」──它們才會如此美麗。我們不用為人生賦予過剩的、陳腔濫調的意義。同時,我們也必須知道,這種無意義本身就是一種美。而且,這樣的人生是錯過不再的,而那裡所流的血也是真真實實的血(而非故事而已)。

這就是我想透過這本書表達的。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價