尾聲 蠻族

活動訊息

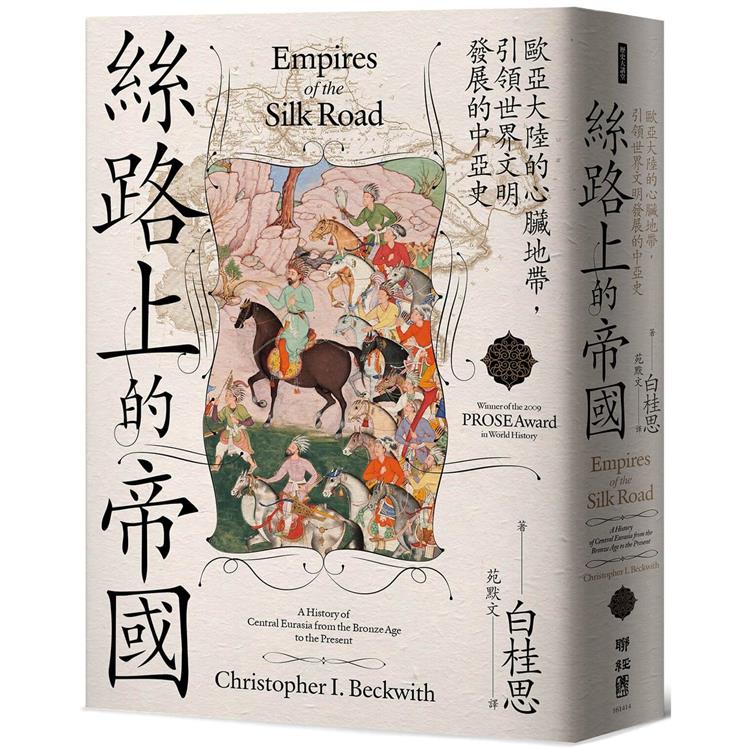

內容簡介

從青銅時代至今日局勢,理解中亞史重磅經典之作

顛覆游牧民族=野蠻人的刻板印象

中亞的璀璨文明,照亮了整條路上絲綢之路

絲路上帝國的歷史,就是中亞各民族的歷史

★ 榮獲美國出版協會專業與學術傑出出版獎(PROSE Award) ★

「文明的十字路口」——中亞,位居歐亞大陸的中心,

曾在經濟、科學和藝術上領先世界,卻長期遭到誤解與忽視。

本書將中亞做為理解人類文明的出發點,

用全球史視角重新審視中央歐亞史。

《絲路上的帝國》完整介紹歐亞大陸從古至今的歷史,它代表的是對這一世界重要地區的起源、歷史和意義之根本反思。人們對中亞的普遍印象是土地貧瘠、文明落後,生活在中亞地區的人靠游牧過活,好勇鬥狠、能征善戰,由於惡劣的自然環境,他們被認為是飢餓的游牧民和貪婪的野蠻人,讓周圍定居的農耕國家和民族苦不堪言。然而實際上,中亞游牧民族是富有生命力和創造力的群體。

在中世紀,中亞是世界經濟、文化和學術的中心,當時中亞人的成就,點燃了現代科學、技術和藝術的火種。本書將中亞歷史置於世界史框架之中,講述中亞各帝國的興衰更迭,解釋為什麼數個世紀中,儘管受到各地文化的滲透和影響,中亞依然在東西方不斷碰撞、互動的背景下長期湧動著各種文化洪流,並引領著科學、藝術等領域的發展,一次次地為世界文明帶來革命。中亞不再是一個孤立的、局部的、被忽視的地區,而是理解文明歷史的中心。

▍賓夕法尼亞大學教授 梅維恆(Victor H. Mair)強力推薦:

「《絲路上的帝國》是一項重要的學術成就。這是第一本全面介紹中央歐亞從青銅時代到當今歷史的著作。它是一項在心智上雄心萬丈的工作,解釋位於中央歐亞地區和外圍的社會在文化、經濟和政治生活方面的關鍵轉型。白桂思實現了一項激進的壯舉,證明中央歐亞實際上是理解整個古代、中世紀和最近人類歷史及進步動態的關鍵。最重要的是,他首次令人信服地表明,中央歐亞並不是一個貧窮、反覆出現邪惡劣等人的地方,而是充滿活力、精力充沛、足智多謀、銳意進取的各個族群之泉源,這些族群促進了各個方向的交流和變化。白桂思顛覆了傳統上的成見,使中央歐亞成為了人類歷史的核心。」

得獎紀錄

美國出版協會2009年度專業與學術傑出出版獎(PROSE Award)

目錄

尾聲 蠻族

序/導讀

推薦序一

翻轉「核心」與「邊緣」

孔令偉(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

呈現在讀者面前的這本《絲路上的帝國》,是一部以長時段史觀寫成,而具有高度原創性的中央歐亞史著作。本書以歷史時期的中央歐亞為出發,進而觀照古今的歷史觀點,頗富有挑戰性與思辨性,對於開闊臺灣乃至於華文世界讀者的歷史思維以及人文視野而言,具有相當意義。以下分別就作者的學術背景以及本書的寫作主旨進行扼要簡介,以期讓讀者能夠更加貼近中央歐亞史的研究脈絡,進而培養以獨立思考能力評價本書及其徵引文獻的能力。

本書作者白桂思(Christopher I. Beckwith),現任印第安那大學布魯明頓分校中央歐亞研究系教授,是國際知名的古代中央歐亞史以及歷史語言學學者,曾獲得有天才獎之稱的麥克阿瑟獎(MacArthur Fellowship)等學術榮譽。白桂思的研究領域十分廣博,對上古乃至中古的中央歐亞乃至於東亞歷史以及語言,均有相關著述。其中部分著作已透過翻譯引介至華文世界,除本書外尚有《吐蕃在中亞:中古早期吐蕃、突厥、大食、唐朝爭奪史》(英文原題:The Tibetan Empire in Central Asia: A History of the Struggle for Great Power among Tibetans, Turks, Arabs, and Chinese during the Early Middle Ages,付建河譯,二○一二年新疆人民出版社發行),而該本吐蕃史專書也正是白桂思早年的代表之作。

白桂思多年來雖將治學範疇拓展至吐火羅、高句麗等各種古語文之歷史,然究其學術根基,實淵源自歐美東方學研究脈絡下的古代西藏史研究。一九七七年,白桂思在德裔藏學家霍夫曼(Helmut Hoffmann)的指導下,以「關於前帝國時期西藏之早期中古藏文、拉丁文以及漢文史料研究」(A Study of the Early Medieval Chinese, Latin, and Tibetan Historical Sources on Pre-imperial Tibet)為博士論文題目,取得印第安那大學博士學位,後留校任教。從其學術師承以及博士論文寫作而言,白桂思早期的學術歷程與強調語文學方法的德國東方學以及藏學研究,關係密切。然而與一般鑽研語文學學者不同的是,白桂思並不只是專攻個別中央歐亞語文的歷史文本,而往往更加傾向透過還原、構擬古代語言作為基礎線索,進一步就中央歐亞的整體脈絡開展宏觀的歷史敘事,而本書即為一顯著的實例。

在著述之外,白桂思多年來執教印第安那大學,培養出一批學有所長的中央歐亞研究者,其中不乏出身臺灣者,如曾任原蒙藏委員會委員長並任教於政治大學民族系的張駿逸教授,以及原文化大學文學院院長、現任教於該校史學系的林冠群教授等臺灣藏學研究專家,皆是白桂思的高足,對於中央歐亞研究在臺灣學界以及高等教育界的發展均有卓越貢獻,由此可見白桂思與臺灣學界的淵源。此次本書中譯本的出版,可以視為白桂思與臺灣讀者們進一步的廣泛交流。

作為一位中央歐亞史的研究者,筆者多年來因研究、教學以及會議等各種學術機緣,閱讀白桂思的著作,深受啟發。因此請允許我以「過來人」的身分,向本書讀者,尤其是尚不熟悉中央歐亞史的朋友們,提供三點思考問題,作為閱讀本書前的思想熱身。

首先,該如何定義並理解作為本書關鍵詞的「絲路」、「帝國」乃至於「中央歐亞」等概念?在概念意義上,本書所定義的「中央歐亞」大致涵蓋「絲路」的範圍。所謂的中央歐亞,即是被歐洲、中東、南亞、東亞等傳統定居文明所包圍的廣大區域,其具體範圍又隨著不同歷史時期的發展而有所浮動,並非一成不變;而作者所定義的絲路,並非一般華文世界所理解溝通中國與歐洲的中亞交通網,而是用來指涉不同族群在中央歐亞地區所共築的政治、經濟與文化系統。又對於華文世界的讀者而言,「帝國」的意象經常是以「大一統」的秦漢帝國為認知基礎,然而就本書所研究的中央歐亞史而言,「帝國」的本質往往強調多元文化、族群以及語文的交流。

其次,本書主要的寫作目的與史學觀點為何?本書並不是一本為了向讀者娓娓介紹歷史事件、人物、年代等歷史事實的傳統通史或者教科書。作者的主要目的,在於試圖透過重構中央歐亞文明與週邊地區的脈動,來闡發他對世界史以及歷史書寫的整體觀點。白桂思在本書中最為核心的觀點,主要是以中央歐亞的視野出發,重新反思古今的歷史書寫,最終達成翻轉「核心」與「邊緣」的權力敘事。更具體的來說,毗鄰古代中央歐亞的中原王朝乃至希臘羅馬等定居文明所形成的傳統歷史書寫中,中央歐亞的多元族群往往被籠統地歸結為好戰、貪婪、貧困的游牧野蠻人;然而根據白桂思以及其他學者的考察,這些傳統史學對中央歐亞的描述更像是一種帶有文化偏見的歷史建構而非確切可靠的歷史事實。換句話說,中央歐亞並不完全是游牧社會,也有不少定居的商業城市以及聚落;另一方面,中央歐亞的游牧社會所積累的豐富文化與經濟資產,並不亞於周邊定居的農業文明。要言之,東西方傳統史學中強調善惡褒貶的二元框架,無法充分詮釋中央歐亞的多元本質。

最後,讀者應以何種態度看待作者的論點?對此讀者不妨將本書的歷史觀點乃至於古語構擬,以開放心態視為作者的一家之言,而非教條式的準則答案。如白桂思在反思古代歷史書寫的同時,亦強烈批判現代主義以及後現代主義史學對中央歐亞乃至世界文明的衝擊,破壞了古典文明對藝術、宗教、哲學等超越性追求,作者的傾向在第十一章至第十三章中尤其顯著,以上觀點至今頗具爭議。此外,本書書末豐富的附錄與注釋,展現出白桂思博學的古語構擬學力,在令一般讀者不明就裡的同時,這些充滿爭議的非凡論斷也並非被學界完全接受。因此與其全盤接受作者的結論,不如嘗試以開放心態與獨立思辨審視本書,如此一來,相信定能透過閱讀本書,享受一場精彩跌宕且翻轉思維的中央歐亞歷史之旅。

推薦序二

擺脫蠻族刻板印象,重新審視中亞史

陳健文(國立臺灣師範大學歷史學系副教授)

長期執教於美國中央歐亞史研究重鎮印第安那大學的白桂思教授,早在一九八七年曾以《吐蕃在中亞》(The Tibetan Empire in Central Asia,已有簡體譯本)一書蜚聲學界,白氏的重要著作另有二○○四年出版之《高句麗語》(Koguryo, the Language of Japan's Continental Relatives)一書,論證早期韓語與日語之間的親緣性問題;二○一五年則出版了《希臘佛》(Greek Buddha: Pyrrho's Encounter with Early Buddhism in Central Asia)一書,探討早期佛教思想對希臘哲學的影響。在二○○九年《絲路上的帝國》此書出版之前,早期類似的著作在中文學界被譯介者,較為重要的有麥高文(W. M. McGvern)的《中亞古國史》(The Early Empires of Central Asia)與格魯塞(Rene Grousset)的《草原帝國》(The Empire of the Steppes,法文原名:L'Empire des Steppes),曾對中文學界的中亞(內亞)史研究助益甚多。近來台灣也開始正視中亞史在世界歷史中的重要性,像韓森(Valerie Hansen)、高登(Peter B. Golden)、日本學者林俊雄與森安孝夫的著作都相繼在台灣出版譯本,現在再加上這本《絲路上的帝國》正體中文版的問世,相信將大有利於台灣中亞史研究的推動。

本書甫出版後便在學界引起迴響,亦有幾篇書評在西方學術刊物中評介此書。人類歷史脈流中的「變」與「常」,向來是歷史研究的重心所在,當然在多數時候史家會較聚焦於個別歷史事件的解析,但有時能否揭示諸多個別歷史現象背後的共性,才是品評史家洞察力的關鍵所在。個人認為白桂思教授在本書中最重要的貢獻,即在於指出中亞歷史流變中的幾個重要共性,也即學界現在越來越重視的所謂「中亞性」。白氏提出中亞文化複合體有三個重要特徵:即英雄起源神話、從士團(comitatus,王任光譯為戰友團、岑仲勉譯為親兵隊)與貿易,這是相當有見地的歷史觀察。特別是從士團,在早、中期的中亞史中更是一種明顯的歷史現象,不僅是在中亞草原地區的游牧政權,而且在西方的歐洲日耳曼人、中東地區的阿拉伯世界、一直到東方的中國與日本,都可觀察到此種特殊的「中亞性」在該區歷史所造成的影響。

以中國中古史為例,最近張廣達院士的研究也呼應白氏的觀點,即唐代歷史中常見的親兵或牙軍制度,如所謂「柘羯」、「曳落河」、「蕃落健兒」等,其實是來自中亞族群的文化影響,而個人認為此種親兵制度在中國歷史的出現,甚至可以上溯至先秦時期。儘管部分學者對白氏書中的詮釋有稍嫌空泛的批評,但如果我們運用韋伯(Max Weber)所說的理念型(ideal type)概念來理解白桂思的見解,即便是「以假說真」,但這是否正可協助我們去留意一些被忽視的表象背後所隱含的歷史訊息?

白桂思此書的優點在於在通俗中又不失學術,全書讀來淺顯易懂,已能讓一些門外的讀者可順利領略整個中亞史之梗概。個人在此提醒讀者們絕對不能錯過本書的注釋,特別是附於書末的兩個附錄與書末注釋,有不少白氏精彩的學術觀點都在此處展現,如果想一窺中亞史之堂奧,這絕對是不能錯過的部分。白氏此書最大的貢獻在提醒我們應必須避免用刻板印象來看待中亞族群——即所謂的「蠻族」,游牧民族常給人貧窮、落後與野蠻的既定印象,然事實並非如此。以漢代為例,在漢、匈衝突之際,卻有邊地漢人因「聞匈奴中樂」而寧可選擇亡入匈奴;又如歐洲人的海洋貿易和中亞游牧民族的絲路貿易,就動機與本質而言並無大差異,但後者常被冠上「貪婪」的汙名。有趣的是書中有一些白氏的推測,就考古發現而言可能並非空穴來風,如白氏提出中國在先秦時期可能早與中亞的希臘化王國有過接觸,而近來秦始皇陵的考古發現證實秦朝所鑄造的水禽青銅器,曾使用過西亞特有的銅板鑲嵌補綴工藝,說明秦朝可能受過地中海地區古文明的影響。順帶一提,台灣的高中歷史課綱長期以來都未給予內陸歐亞史應有的地位,台灣高中生可以學到拉丁美洲史、非洲史,卻不知中亞史對世界歷史的巨大影響,這是非常可惜的一件事。閱讀白氏此書,能讓我們明瞭中亞史是如何造就現代世界的形成,正可彌補高中歷史教育所帶來的缺陷。現在「全球史」已成為史學研究的一股新潮流,個人認為其實中亞史應是全球史研究的先驅,有學者已指出其實「全球化」的現象並非始於西方的地理大發現,而應追溯至稍早蒙古帝國時代的東西交通大開。

總之,本書展示了白氏長期研究中亞史的學術功力,西方中亞史與漢學研究原本皆脫胎於所謂的「東方學」(Oriental studies),讀畢此書,可讓我們見識到作為一位西方漢學家與中亞史學者的通博學養,以及其會通東西歷史的強大本領。尤其是書末對現代主義的批評,更展現出白氏人文素養涉獵之深廣,頗有西方貴族學術傳統強調通才的「文藝復興人」(Renaissance man)遺風。近聞白桂思教授尚有一本新著《斯基泰帝國》(The Scythian Empire: Central Eurasia and the Birth of the Classical Age from Persia to China)正在計畫出版中,喜好中亞史的讀者們可以拭目以待。

序文(節錄)

這本書將會以一種新的視角來呈現中央歐亞(Central Eurasia)和與之直接有關的歐亞大陸其他地區的歷史。在最開始時,我的計畫是寫一個中央歐亞史最核心的主題性概論,而且不用太多的編年敘述。我腦中的念頭是那種法國的寫作傳統,是為有基本了解的一般讀者撰寫專業訊息詳實的作品,但同時可讀性也很強,並且盡量少用注釋。我本來設想的題目是 Esquisse d’une histoire de l’Eurasie centrale(中央歐亞史綱)。在實際的撰寫過程中,我按照正確的時間次序書寫了人物和事件,我發現自己在整個歐亞史的背景下,對中央歐亞的政治、文化史提供了一個基本綱要,有時還加入大幅的注釋,偶爾才會涉及對原始資料的重新研究。

然而,我一直牢記最初的主要目標:釐清中央歐亞史中的根本問題。據我所知,這些問題從來就沒有被正確地解釋過,或者是像某些事例一樣,甚至從未被提起。如果沒有這樣的解釋,我們就仍然無法理解歐亞史上的起起伏伏,而只能依靠那些充斥許多幻想和想像的記載。神祕的故事引人入勝,而且有時它們必須要維持一種「未解之謎」的狀態,但現在已有足夠的資料來源,足以釐清中央歐亞史中許多曾被認為是「未解之謎」的問題,我們再也不必求助於「慣常的猜想」。

在這種史料和解釋之間的聯繫上,存在著一種流傳甚廣的想法,認為中央歐亞史的存世資料很少,因此幾乎沒有什麼好討論的。這種想法是錯的。關於中央歐亞的存世史料來源十分豐富,關於中央歐亞和周邊文明之間聯繫的史料尤其如此。因為這是一段跨越了四千年的浩瀚歷史,因此在涵蓋了該地區和時期的議題上,存在著相應十分豐富的二手文獻;若要詳述這些內容,需要由一組學者團隊寫出卷帙浩繁的系列著作才能完成;這不是一個獨自寫作的作者就能完成的,因為一個人的知識、能力和時間畢竟都有限。一個作者能夠完成一本主題如此宏大的著作的唯一途徑,就是稍微後退,採取宏觀的視角——而這剛好是我感興趣的寫作方式。

因此,總而言之,除非是針對我特別感興趣的內容,這本書的內容並不是針對任何一個具體的話題、人物、政治集團、時代或文化(甚至不是針對中央歐亞文化綜合體〔Central Eurasian Culture Complex〕的文化,此話題需要用專書來探討)。這本書也不會耗費時間來記錄事件、人名和日期,但是細心的讀者會注意到,我努力提供了所有重要事件和人物的資訊,我有時甚至會花驚人的長久時間來尋找這些資訊。最後,這也不是一本史料研究或綜合性研究目錄。近年來,有關最重要的人物、地點、時期和其他主題的著作已經大量問世,裡面充滿了各種注釋和參考資料,我會為有興趣的讀者提供推薦讀物。

我已經完成的工作,是要重新審視對於中央歐亞史已經多少達成的統一意見,並試圖予以更新。因此,本書的書末注釋主要會出現在一些我認為值得深入討論和考察的地方。無論是我在論述或在主題段落中插入了哪些細節,幾乎都是因為它們在我看來特別重要,而我不想遺漏它們。這意味著也有另外一些無疑相當重要的內容沒被提到,因為當時我不認為它們特別重要,或者只是因為它們被我忽略了。我本來打算盡量讓注釋能少則少,以保證能集中在我的論點上。但正如讀者會看到的,最後的書末注釋數量還是不少。多年的寫作習慣很難控制,而且我也的確喜歡在書末注釋中對有趣的話題進行更深的評論。(有些大段的書末注釋是給專業學者的,要是把它們放在正文中,可能會妨礙閱讀,因此我把它們放在專門的書末注釋中。)

然而,這本書也沒有走向另一個邏輯極端。它不是歷史的概括理論著作,我也無意在其間暗示任何這類的理論。最近有許多這種著作,但是我的書並不是其中一員。我也不會花很多細節來研究近幾十年來所出版的關於中央歐亞國家形成的許多理論—或該說是當下主要理論的各種變種。但我會在最後一章簡要地討論它們。我的詮釋和術語都不是從這些理論性或後設理論性(metatheoretical)作品衍生的。我的意圖,是讓我的詮釋自然地從我認為最重要資料的直接呈現和分析中出現。我的這一嘗試可能並不成功,但是無論如何,我有意要讓這本書能夠免於或明或隱地和世界史理論和後設理論有所瓜葛,而且我對它們大多所知甚少。

就一般的資料和歷史作品來說,也許我有必要對自己使用的研究方法做些評論,尤其是考量到最近的「後現代主義」(Postmodernism)方法在歷史、藝術和其他領域裡的使用。根據現代主義(Modernism)的規則,舊的東西總是且不停地被新的東西取代,從而產生了永久的革命。後現代主義是現代主義在邏輯上的發展,它反對所謂的實證主義(positivism),這種實證主義是根據一個特定的廣被接受標準來評估、判斷問題或事物,這種作法在本質上是非現代的。與之相反,後現代主義者主張所有的判斷都是相對的。「在我們的後現代時代裡,我們無法再求助於所謂『客觀』的迷思了。」「由於這個領域的最高權威在意見上的巨大差異,因此提出懷疑是十分正當的。」歷史只是看法而已。因此,無法做出實際有效的判斷。我們無從得知發生了什麼、為什麼發生,而是只能依據現代動機來猜測,也許是為了一個國家的現代「認同感的建構」、反智性和非學術的民族國家辯術等等。所有的手稿都同等珍貴,所以花時間校勘它們只是在浪費時間—或者更糟,那些手稿之所以被認為是重要的,只是因為其內容揭示出它們的抄錄者及其文化背景,所以,勘定手稿的校勘本(critical edition)反而會剝離這項珍貴的訊息。此外,我們無論如何也無從得知任何作者真正想說的是什麼,所以試圖找出作者真正寫了什麼的努力毫無意義。藝術是任何人主張它是藝術的東西。藝術沒有高下之分。沒有好的藝術或是壞的藝術,一切都只是看法而已。因此,從形式上而言,改善藝術是不可能的,人們只能改變它。(節錄)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價