活動訊息

內容簡介

國家人權博物館展覽、民間調查報告結集出版

塵封七十多年的白色恐怖案件,竟是戰後第一場大規模的工人運動!?

首部透過歷史檔案、受難者口述和第一手資料,全面深入挖掘郵電案的著作

1949年3月底,距離「二二八事件」剛滿兩週年不久,在台北忠孝西路北門旁的台北郵局外,聚集了來自全台各地的郵局和電信局工人,他們群情激憤手持布條、高呼口號,沿著忠孝西路一路遊行,最終有將近兩千人包圍台灣省政府(今行政院)。遊行過後,成千上萬的台灣郵電工人,終於爭取到和外省籍員工「同工同酬」的正式聘僱身分,被譽為「戰後台灣工潮的第一朵浪花」。

然而,這群台灣戰後工人運動的先鋒,在白色恐怖年代的風聲鶴唳中,無一倖免成了威權統治下的政治犯,共有33名郵電工人遭到逮捕、判刑監禁長達15年,而領導他們的台灣郵務工會「國語補習班」教師計梅真和錢靜芝,則雙雙遭到槍決。這個案件,就是1950年爆發的「台灣省工委郵電總支部案」。

官方判決書指稱,這些郵電工人是受到地下黨員煽動蠱惑,才會「參加叛亂組織」,然而,事情的真相究竟是什麼?台灣的郵電工人為何會在二二八事件後仍不畏威權走上街頭遊行?郵務工會又為何會和地下黨扯上關係?這個幾乎被遺忘的工潮,又可以為今日的轉型正義和工人運動帶來什麼樣的省思?

本書透過梳理第一手史料、訪談多位郵電案受難者,以及重現當年郵電工人創辦的刊物《野草》,深度描繪、再現戰後台灣勞工和底層民眾的苦悶和不滿,乃至紛紛投入抗爭的激情年代。對於重建台灣白色恐怖真相,反思轉型正義的當代意涵,都具有非凡的意義。

本書特色

★白色恐怖僅僅是「冤假錯」案?二二八事件後再也沒有大規模的工人抗爭?本書翻轉你對白色恐怖的刻板印象,重新打開轉型正義的視野!

★打破以「個別受難者」為中心的白色恐怖敘事,以「案件」為中心重建郵電案的來龍去脈,更全面地掌握白色恐怖的脈絡和本質。

★收錄郵電案受難者的第一手訪談證言,以及郵電工人編輯的刊物《野草》內容選讀,還原戰後台灣的政治經濟狀況,與廣大勞工追求民主和社會平等的心聲。

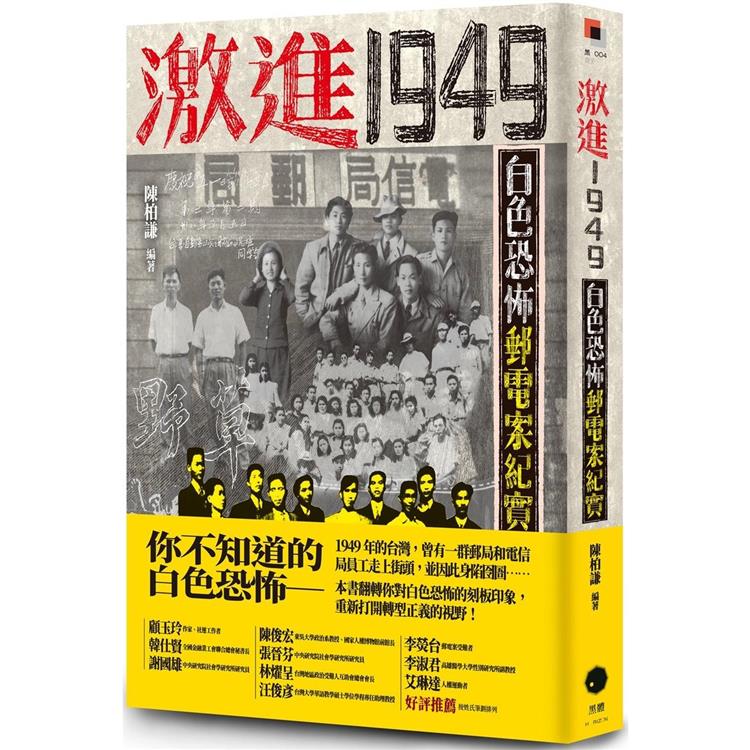

★數十張珍貴歷史照片、版畫插圖,加深讀者對白色恐怖時代肅殺氛圍以及台灣民眾勇於組織抗爭的認知。

★超越省籍矛盾的認識框架,從階級觀點反思轉型正義的意涵。

目錄

推薦序:民主行動的機會與方法/顧玉玲

推薦序:「自己的權益一定要自己爭取」:談《激進一九四九:白色恐怖郵電案紀實》的工人自主、左翼群像與多重史觀/李淑君

序言:重建一個激情年代

第一部 「郵電案」歷史脈絡

第一章 「郵電案」前後的台灣

一、戰後美國主導的國際局勢

二、光復初期對國民黨的失望

三、物價飆漲、米荒與國民黨體制的失敗

第二章 戰後初期的台灣工人運動

一、一九四五~一九五○年:被忽略的台灣工人運動高峰

二、國民黨對「人民團體」的介入與控制

三、五○年代白色恐怖後工會功能與性質的質變

第三章 「郵電案」始末與地下黨

一、官方檔案說詞:台灣省工委郵電總支部案

二、「台灣省郵務工會」成立始末

三、「地下黨」的角色:國語補習班同學會、《野草》與歸班運動

四、仍在迷霧中的地下黨文藝戰線──由工人擔綱演出的諷刺劇

第四章 從「郵電案」反思白色恐怖和轉型正義

一、建立以「案件」為中心的研究路徑

二、重新理解版本歧異的白色恐怖敘事

三、超越省籍衝突的歷史詮釋:是省籍衝突還是左右之爭?

第二部 受難者口述

劉建修

許金玉

王文清

李熒台

阮紅嬰

第三部 《野草》選讀

關於「野草」

補習班同學會成立經過

母親

社會需要傻子

第十三人

掙扎

五月卅一日

光復

對同學們說幾句話!

做牛拖的我們

徬徨

記鄉土藝術團公演

白菜花與野草

附錄一 一九四六~一九五○年重大勞資爭議事件整理

附錄二 國民黨「黨、政、軍、警」出席工會相關會議狀況

附錄三 《野草》各期文章標題與重要內容

註釋

參考書目

序/導讀

推薦序

民主行動的機會與方法

顧玉玲(作家、社運工作者)

與其說計老師吸收我加入地下工作,倒不如說,她給了我一個機會。同時,也給了我一個方法。這樣的機會跟方法,讓我可以想的更完整。至於有人問我,會不會為這樣的經歷感到後悔?不會。我當然不會。 我這一輩子,從年輕到現在,仍然為此感到光榮。

──劉建修

陳柏謙編著的《激進一九四九:白色恐怖郵電案紀實》,打破過往以個人為主、偏向「時序縱軸式」的口述歷史書寫,改以案件為中心的研究取徑,依「案件橫軸式」重建史實,將個別案件鑲嵌在更大的政治、經濟局勢中。全書共分三部分,第一部分以郵電案為核心,梳理二戰結束至戒嚴前密集的工人抗爭風潮,建立「省籍為表、階級與民主為裡」的歷史詮釋,定性其為台灣民主運動中不可忽視的一環。第二部分的口述歷史訪談,以及第三部分精選的郵電工人文章,以郵電工人作為發聲主體,改寫過往白色恐怖受難者無知、無助的單一形象,呈現戰後青年積極學習、建立思想、團結行動的歷程,並留下光復初期的社會現況及勞動者心聲。

左翼工人組織推動台灣民主運動

序言就從一九四九年三月二十六日的郵電工人大遊行的畫面開始,微雨中拉著布條與標語的郵電工人,從台北郵局遊行至台灣省政府,爭取台灣員工「歸班」,納入郵電局的正式編制,與外省籍員工同工同酬。

這場戒嚴前最大規模的群眾行動,回溯自一九四六年甫成立的郵務工會所設立的「國語補習班」,促成工人自主結盟組成「補習班同學會」,發行《野草》刊物,積極參與工會活動。遊行結束後,郵局與電信局正式分家,歸班問題也獲解決。但同年五月《台灣省戒嚴令》正式公告,隨後施行《懲治叛亂條例》、《戒嚴期間防止非法集會結社遊行請願罷課罷工罷市罷業實施辦法》、《檢肅匪諜條例》等,政府強力鎮壓社會進步力量。一九五○年起,郵電案人員陸續被逮捕,計梅真、錢靜芝兩名江蘇籍的國語教員遭到槍斃、三十三名台灣籍郵局與電信員工獲判七至十五年不等刑期。

在那個時代,郵電工人抗爭並非偶然的孤立事件。本書的研究團隊爬梳一九四六至一九五○年間《民報》、《公論報》、《和平日報》所刊載的重大勞資爭議事件,整理出總計五十六起的工人抗爭行動:包含清潔工、垃圾工、醫院員工、學校教職員、公部門職員、國營企業工人、礦工、廠工、司機、船工等,以各式激烈手段在職場罷工、罷教、罷診、怠工。他們的訴求以薪資、年終考績、歸班等勞動條件為主,但也不乏米價、鼠疫等社會議題,更有多起抗議軍警憲兵毆打工人。從列表得以看出,彼時普遍性的社會不滿,一來是因為嚴重的通貨膨脹,幣值快速下滑,原有薪給入不敷出,二來則源自國府來台接收國營企業後,將本省籍員工留用多年未能歸班,導致本外省籍薪水相距五、六倍。

脫離殖民統治後,台灣已出現各行各業工人積極組建工會,見諸二二八事件處理委員會中,也曾提列罷工權及勞動保護議題,延續至上述的工運剪報佐證,在在說明了戰後至戒嚴間曾有一波重要的工運風潮,在台灣爭民主的歷程中占據主力,卻遭當代史家輕忽、遺忘。

這本書的關鍵作用即在於此:以郵電案為中心的研究取徑,既重建白色恐怖鎮壓工運的史實,也連結二戰前後不曾缺席的左翼戰鬥史,豐富台灣轉型正義的視域,積極與當代社會對話。

工人作為主體的組織與行動

身為工運組織者,郵電案史料中最觸動我的,是扎扎實實的組織工作及方法。

戰後脫離殖民統治,台灣人民自發性學習中文的熱潮,促成了郵務工會開設「國語補習班」。組織經驗豐富的計、錢兩位老師,選讀魯迅、巴金、老舍、高爾基等人的作品,帶動工人從閱讀文學,反思自身經驗,經由對話與現實分析,建立全新的價值觀與世界觀。歷經一年半的課堂討論、日常拜會等密集接觸後,成立「補習班同學會」。針對一般成員,以研究、編輯、團康的任務編組,藉著郊遊、爬山、海水浴場、音樂欣賞會等軟性活動,或討論會、座談會等研究學習,保持人與人的接觸與思想提升。針對核心成員,則有計劃性地發展工作,一方面由許金玉等人進入省郵務工會,直接介入工會運作;一方面編輯出版《野草》刊物,向全台灣的郵電員工徵稿,並製作歸班運動專題及員工問卷調查。最終這兩條路徑匯聚在工人的集體請願行動。

也就是說,組織的先決條件,在於創造符合工人需求的機會。補習班滿足工人的現實需求(學習國語),語言教材取自歌詞、電影、文學等作品,引發學員對自身處境(階級與社會不平等)的認識,建立思想與知識配置。工人的學習需求是組織的初步機會,但還得繼續挖掘共通的勞動困境,才得以推動進一步的集結。要求「歸班」、「同工同酬」以解決台籍工人遭受不平等的待遇,就是一個足以召喚全省郵電工人的機會。

至於組織方法,則是在教學與日常生活中融入思辨的對話,促成學員間的相互提問與討論,尊重工人的發言主體,而非單向灌輸進步理念。劉建修是電信局的事務員,他提及「每一堂課計老師會讓同學盡量發表意見」,並經常到宿舍找他談話,「談話的內容從家庭到生活日常,無所不談。……了解彼此的出身背景,漸漸地擴大到對於社會與時局的看法。」透過課堂討論與私下的心得報告,「這個過程,我逐漸明白了什麼是階級與不平等。」他的轉變歷程,幾乎也是許多核心成員的共通經歷,從口述記錄中,都可以找到具體互動的證辭,非常細膩且動人。

組織工作的繁複、細密,個別的人在其中所受的啟蒙、所下的決心,絕非官方判決文所言:「渠等素受日治時代奴化教育,對於政治認識膚淺,易於被人誘惑。」當個別的成員入黨後,也開始發展組織工作,既要動腦筋在同學會辦活動,也要花力氣觀察適合發展的對象,並在接觸中作出風險判斷,而這個歷程是由老手帶新手的就地鍛練,既是智識上的補強,也是能力上的精進。

語言作為溝通的工具,也同時承載著思想與價值觀。《野草》的出版,讓初學中文的工人們有一個練習寫作的平台,同時也發揮團結郵電工人、凝結行動共識的作用。若說《野草》以文學作為掩護,實則是為了推動工人運動,倒不如說,在一個通膨、米荒嚴重的壓迫年代,任何文化、藝術、教育活動,都不可能脫離就地反抗的政治性,一如彼時串連文學、戲劇、歌舞、美術的地下黨文藝戰線,以及郵電工人的鄉土藝術團演出。

壓迫從來不曾停止

距今已超過七十年的郵電案,對現今的台灣社會有什麼啟發呢?

回到一九四九年三月春雨時節,郵電工人走上街頭,進行突襲式的大遊行,包圍省政府。四百多名郵電工人,步出「台灣省郵務工會解決歸班問題各地各級代表大會」會場,高舉布條與標語,大聲喊口號,沿途陸續加入支持與聲援的群眾,到了省政府前已有兩千多人了……可見得郵電工人的抗爭,鼓動了一般民眾的熱烈聲援,成為戒嚴前台北街頭最後一次的大規模群眾運動。

隨後是長達三十八年的戒嚴,立法抑制人民結社,特務系統在各地吸收線民布建眼線,進行全民情報工作。解嚴後至今三十餘年,也幾乎與戒嚴等長了,許多檔案尚未解密,新的史料改寫舊的史觀,人民組織與議題的發展也各有不同。回顧過往,新世代經常陷入「現在已經民主化了」的迷思,譴責過往的國家暴力,慶幸身處民主時代,彷彿歷史的黑暗適足以襯托如今的光亮,而不是學習前人的反抗精神,對於現在進行式的社會壓迫有更多的反思。

但凡最保守的年代,正源於自覺民主已然完成,自滿的情緒使人漠視當下的壓迫,甚且抑制其他不滿的聲音。壓迫從來不曾停止,對現狀的自滿,從來就是民主運動的最大阻力。郵電工人抗爭的歷史,標誌在最黑暗的時代仍不放棄集結,有尊嚴地爭取權益,爭取各種機會、窮盡一切方法組織起來,以行動改造社會。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價