活動訊息

內容簡介

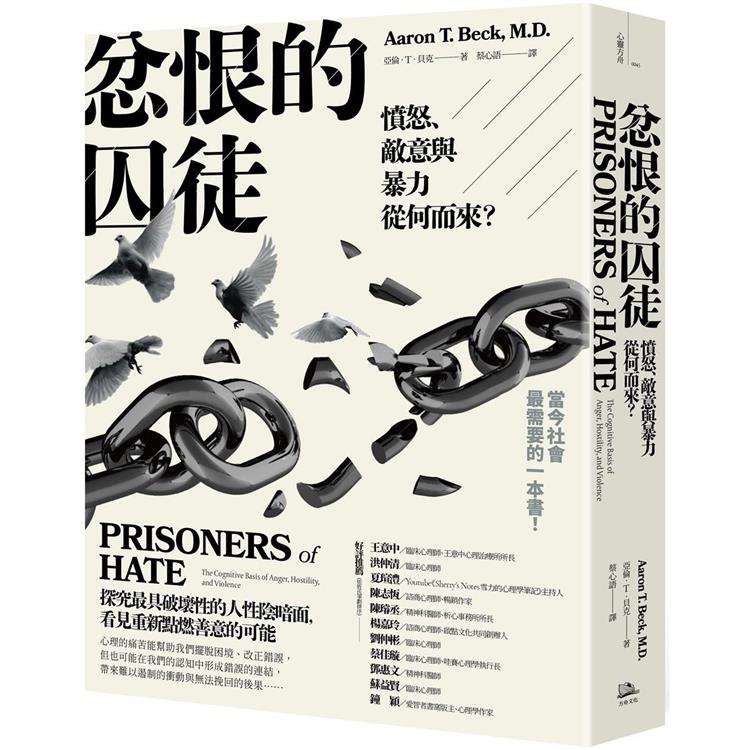

「認知療法之父」亞倫.貝克教授經典之作

探究最具破壞性的人性陰暗面,看見重新點燃善意的可能

暢銷超過20年,授權7大語言版本

★婚前幽默風趣,婚後輕浮花心?從佳偶到怨偶的心理轉變,如何發生?

★為什麼政治光譜愈是極端的人,就愈是認為自己是正義的?

★納粹德國、紅色高棉與其他種族/政治迫害暴行,都從「貼標籤」開始?

家暴問題、政治分化,國族戰爭

透過認知心理學的視角,看清所有暴力衝突背後的本質

解開「自動化思考」的枷鎖,不做失控的「烏合之眾」!

◤施暴的同時還自以為正義,當心「認知扭曲」的陷阱

「認知療法之父」亞倫.貝克教授以其對「認知(行為)療法」的研究享譽全球。在本書中,貝克教授運用該療法的原理原則,進一步剖析人性陰暗面中憤怒與敵意是如何湧現,又是如何為我們的日常生活帶來破壞性的後果。

透過深入淺出的案例,你會發現:原來從夫妻爭執到家暴事件,到種族滅絕和國際戰爭等,所有人類社會中會出現的暴力行為,其基本構成都與我們日常生活中的挫折反應,有著相同的認知運作模式。

◤族群矛盾激化的當代,追尋和平進步願景的必讀之作

除了日常生活中難免的人際衝突,隨著網路操作而愈發激化的政治與社會議題,種種仇恨現象在社群網站或新聞媒體上屢見不鮮。烏俄戰爭與新納粹問題,美國的BLM運動與各類種族歧視爭議,在在顯示這世界並不如我們所想的和平。

本書運用認知心理學,剖析仇恨、敵意與暴力背後的真實動機,出版至今超過二十年,但從來不曾過時。

《忿恨的囚徒》將徹底改變我們對各種形式的暴力的看法,並為解決這些關鍵問題提供一個堅實的框架!

【本書特色】

★「認知療法之父」將認知療法拓展到社會問題的經典鉅作

★出版二十餘年,在族群分化益發激烈的當代依然切中時弊

★深入淺出,援引臨床與歷史案例,感同身受更能身體力行

【重新梳理認知,讓大腦不再被憤怒、敵意與仇恨綁架!】

✽別人的亮眼表現,總是容易讓你感到難堪?小心大腦「敵對框架」的陷阱!(見第一章)

✽面對打針的皮肉之苦,幼兒會踢打哭鬧,大人則稍感焦慮,差別在於對事件意義的解讀。(見第三章)

✽伴侶詢問購物選擇或請求協助,芝麻小事卻讓我們一秒暴怒?因為我們懷抱錯誤信念而不自知。(見第五章)

✽儘管有個體差異,暴力行為不盡相同,但施暴者們往往都覺得自己才是受害者。(見第八章)

✽檢討性侵受害者的衣著為什麼不對?因為這種「文化迷思」只是為施暴者提供合理自身行為的藉口。(見第八章)

✽最慘烈的「藍綠惡鬥」或許發生在西元六世紀的君士坦丁堡,支持藍綠兩隊賽車手的群眾在競技場激烈鬥毆,上萬人傷亡,城市大片區域焚毀。(見第九章)

✽與施暴者認為自己是受害者相同,國家間的戰爭為了師出有名,領導者容易對國民宣傳自己的國家如何受害、敵國如何強大與邪惡。(見第十一章)

✽要想讓世界更加和平,宣揚道德有時會有反效果,波士尼亞大屠殺中,行凶者在錯誤信念影響下反而認為自己在伸張正義。我們更需要的其實是同理心。(見第十二章)

✽運用認知心理學的策略,仔細識別事件的意義,思考另一種解釋,修正自己的信念,你可以不用愈想愈氣!(見第十三章)

目錄

各界讚譽

前言

第一部 忿恨的根源

第一章 仇恨的牢籠

第二章 暴風中心(「我」)

第三章 從傷害到仇恨

第四章 讓我數一數你對我的不當對待

第五章 原始思維

第六章 憤怒的公式

第七章 親密的敵人

第二部 個體/群眾的暴力

第八章 個人暴力

第九章 集體幻覺

第十章 迫害和種族滅絕

第十一章 戰爭中的形象和誤解

第三部 從黑暗到光明

第十二章 人性的光明面

第十三章 個人和群體的認知療法

第十四章 觀點和前景

謝詞

參考書目

序/導讀

【前言】

我處理人際關係和社會問題的方法,可以追溯到我在心理治療方面的工作。將近四十年前,我透過一系列觀察,扭轉了我對患者精神問題的理解和治療。在對患者進行正規精神分析時,幾乎可以說在偶然情況下,我發現他們沒有如實陳述在自由聯想(free association)過程中腦海浮現的某些想法。儘管他們認為自己已確實遵守「在治療中公開所有念頭」的重要規定,而我也假設他們沒有任何隱瞞,但我發現,他們在意識邊緣仍有一些非常重要的想法。患者幾乎沒有意識到,自然也沒有專注於這些前意識(preconscious)的想法。經過反覆觀察,我猜想他們在經歷某種情緒或興起做某事的衝動之前,通常都會浮現這類想法。

當我指導一位患者鎖定這些想法時,我發現,與更抽象的精神分析相比,這些想法以更易於理解的方式說明了當事人的情緒波動。例如,一位年輕女性在治療中浮現這樣的想法:「我是不是令他感到厭煩?」接著她的焦慮便大爆發。另一位患者會這樣想:「治療沒用,我只會愈來愈糟。」隨之陷入悲傷之中。在上述兩個案例中,思想和感覺之間,都存在合乎邏輯和看似合理的關係。我運用一種簡單的技術來捕捉這些自動出現且稍縱即逝的想法。當我判斷患者即將表現出悲傷或焦慮,或他們主動陳述有這些感覺時,我便會問:「你現在在想什麼?」患者很快學會將注意力集中在這些想法上,很明顯,正是這些想法造成了後來的感覺。

鎖定這些想法提供了足以做為資料庫的大量訊息,不僅可以解釋患者的情緒,也能說明他們的心理現象。例如,我發現患者一直在監控自己以及他人的行為。他們對自己下令以指導或禁止自己從事某些活動。當表現不如預期,內心便會湧現自我批判;當他們成功時,也會自我慶賀一番。

他們的思想主軸有助於闡明產生特定情緒的特定心理模式。例如,包括挫敗、被拒絕或失去有價值的東西等等想法(或認知),會令患者覺得被貶低,因而感到悲傷。有收穫以及自我提升的想法會帶來快樂的心情,危險或威脅的想法則導致焦慮。另有一項觀察結果與本書主題相關:被別人冤枉的想法會產生憤怒和報復的欲望,「我應該報復」和「打她沒關係」等一連串飛快閃過的念頭,最終可能導致肢體暴力的結果。

這些想法有個有趣的特質,那便是它們往往轉瞬即逝。我發現,即使是簡短而不重要的想法也能產生深刻的情緒,這令我相當訝異。此外,這些認知都是在不知不覺中出現的—患者既不能觸發也不能壓抑它們。儘管它們通常順應情勢出現,並且會反映實際的損失、收穫、危險或違法行為,但通常與觸發它們的特定情況不對等或不相稱。例如,一個容易生氣的人會對輕微的怠慢或不便大為光火,並想要重重懲罰冒犯者,但與受到的待遇相較之下,他的怒氣不成比例地高。

另一個發現也令我相當訝異,這些患者的思維錯誤(認知扭曲)有固定模式,往往極度放大有害事件的重要性,並誇大發生的頻率,像是「我的助理總是搞砸事情」或者「我從來沒有把事情做對」。他們會將明顯偶然發生的事或困難情境所導致的結果,歸咎於他人的惡意或性格缺陷。

這些患者接受他們對事情誇張的解釋或表面的誤解—這對他們來說似乎完全可信。然而,當患者學會將注意力集中在這些解釋上並審慎評估和質疑,通常就會意識到它們並不恰當或不正確。接下來患者便會充分了解自己為什麼有這樣的反應,在大多數情況下也能改正。例如,一位容易被激怒的母親一開始便發現她對孩子的輕度違規感到憤怒,當她能夠識別並回應腦海的批判性想法(「他們是壞孩子」),轉而認為他們「只是表現得像正常孩子」,她發現憤怒不再長久持續。此後她反覆改正批判性、懲罰性思維,類似想法便較少出現了。

然而,有個問題讓我感到困惑:為什麼接受分析治療的患者沒有主動回報這些想法?明明他們不管多麼尷尬,都會嚴謹地表達每一個浮現腦海的念頭。難道他們在日常生活中沒有意識到這些想法嗎?我的結論是,這些前意識想法與我們會對他人陳述的一般想法不同。它們是自我內在溝通系統的一部分,是一種網路,旨在提供對自己的持續觀察、對自己和他人行為的解釋,以及對即將發生之事的期望。例如,一位中年患者與哥哥的談話令他大發雷霆,儘管他全心投入這場激烈的交流,依然能夠擷取到這些不自覺跳出的想法:「我說話太大聲了……他沒在聽我說。我這是在自取其辱……他好大的膽子,居然無視我的話。我該斥責他嗎?他會害得我看起來像個蠢蛋。他從來沒在聽我講話。」患者愈來愈生氣,但後來回想這次談話,他意識到心中的憤怒不是源於爭吵,而是因為他滿腦子只有這個念頭:「哥哥不尊重我。」

做妻子的往往腦海會閃過一個念頭:「丈夫晚歸是因為他喜歡和其他男人一起出去。」並為此難過。這是她與自我的溝通。她會對丈夫脫口而出:「你從來不會準時回家,既然你這麼不負責任,我該如何為全家人準備晚餐?」事實上,丈夫和其他男人一起喝啤酒,為的是在辛苦工作一天後放鬆一下。她的責罵模糊了焦點,使得丈夫和她自己都沒能察覺她心中那股被排斥的感覺。

內在溝通系統還包括了人對自己和他人的期望及要求—這被稱為「應該的專制」(tyranny of the shoulds)。認識這些指示和命令很重要,因為嚴格的期望或強迫規範他人行為,必然會導致失望和沮喪。

還有個觀察結果我也很感興趣:每位患者對特定情況都有獨特的一系列反應,並且始終對某些刺激產生過度反應,對其他刺激則不然。我能預測特定患者針對特定情況做出哪些詮釋或誤解,這些過度反應在他或她對特定情況的自動反應中非常明顯。一名患者可能慣於對某些特定情況加以曲解、以偏概全或誇大,但對其他患者會過度反應的其他情境,則沒有這樣的問題。

特定信念模式會被一組特定情境激發,從而產生想法。這些公式化思維或信念,構成一種特定的脆弱:當被相關情境激發時,它們會形塑患者對該情境的自動化詮釋。這些信念非常明確,例如:「如果有人打斷我,那就意味著他們不尊重我。」或者,「如果配偶不按照我的意願去做,那就意味著她不在乎。」信念賦予情境意義,然後在自動浮現的思維中表達出來。

我在前文提到一位憤怒的母親,她下意識地相信:「如果孩子不守規矩,那就意味著他們是壞孩子。」而傷害來自信念所產生的深層意義:「如果孩子行為不檢,那就意味著我是壞媽媽。」以偏概全的信念導致以偏概全的解釋,母親透過責備孩子來轉移她對自己負面形象的注意力,每位患者都有自己專屬的一組誘發敏感因子。

當一個人從事諸如開車之類的日常活動,也會發生類似的自動化思考和行動。例如,當我在城市街道上行駛,我會放慢速度讓行人過馬路、繞過坑洞、超越前面的慢車—這一切都是在與朋友專心交談時進行的。如果我將注意力轉移到與駕駛有關的自動化思考,我會察覺到一組非常快速的念頭—「注意那坑洞……繞過它……。那傢伙的速度也太慢了……有足夠的空間超他車嗎?」這些想法完全脫離我與朋友的談話,但卻控制著我的駕駛行為。

全新療法

我透過觀察患者有問題的想法(或認知)與他們的感受和行為之間的關係,開發了一種精神疾病的認知療法。我應用這門理論後,發現幫助患者改變認知就能改善病情。因此,我將這種治療命名為「認知療法」,透過多種方式解決患者的問題。首先,我幫助患者培養更客觀的想法和信念,方法是鼓勵他們質疑自己的詮釋。我提醒他們:你的結論是否符合事實?有其他詮釋嗎?你的結論有什麼證據?此外,我也與他們一同評估潛在的信念和公式化思維,它們是否過於僵化或極端,以致被不當和過度使用?

這些治療策略能幫助患者避免對情況過度反應。就在我制定理論和治療方式時,很高興發現了亞伯.艾里斯 (Albert Ellis)的著作。他的作品比我的早幾年問世,而且與我的觀察結果相似。我從他的著作中獲得一些關於治療的新想法,前文描述的一些治療方式,便是沿用艾里斯的研究成果。

據我觀察,這些發現不僅限於患有常見、「普通」精神疾患的人,例如憂鬱症和焦慮症。對於那些受婚姻問題、成癮困擾和反社會行為所苦的人,相同的錯誤信念也會影響他們的感受和行為。這些領域的專業治療師開發認知理論後,將理論與療法應用在各自擅長的專業領域。大量文獻研究各種形式的反社會行為認知療法,包括毆打配偶、虐待兒童、刑事攻擊和性犯罪。我們在這些不同形式的有害行為中觀察到共通點:受害者被視為敵人,而攻擊者將自己視為無辜的受害者。

我相信人在從事個人或群體暴力時具有相同心理歷程,因此我潛心研究有關偏見、迫害、種族滅絕和戰爭等社會弊病的文獻。儘管在社會學、經濟和歷史背景上存在高度差異,但它們有一個最終的共通點:攻擊者對自己有正面偏見,對對手有負面偏見,通常把他們視為敵人。配偶對分居丈夫的看法、激進分子對少數民族或小眾宗教的看法,以及士兵對從塔樓向他開槍的狙擊手所抱持的看法,它們之間的相似性令我震驚。這些人經常使用諸如「怪物」、「惡魔」或「混蛋」之類的辭彙來指稱危險的他人。當他們被這些極端思維模式控制時,對於假想敵人的評價就會因憎恨而扭曲。

我撰寫本書,旨在釐清導致憤怒、憎恨和暴力的典型心理問題,也試著闡明這些問題如何透過朋友、家人、團體和國家之間的衝突表現出來。提升我們對認知因素(解釋、信念、想像)的洞察力可以為解決現代社會的個人、人際關係和社會問題提供一些線索。

在撰寫這樣一本書時,自然會面臨一些問題。有沒有新的和有用的療法?有沒有證據足以表明療法有效,而不僅僅是一種意見陳述?一九六四年,當我第一次提出認知理論和憂鬱症治療時,我不得不思考類似問題。到了一九七六年,當我進一步擴展這個理論,再度面臨相同問題。至今,我和同事已審查近千篇評估認知理論幾個特定層面的文章,它們在很大程度上支持本理論和治療的經驗基礎和有效性。在這些研究中驗證的大部分假設,也構成了本書的概念基礎。

除了臨床材料,本書主要依賴臨床、社會、發展和認知心理學文獻中關於憤怒、敵意和暴力的認知知識體系。許多關於群體暴力、種族滅絕和戰爭等更廣泛問題的表述,部分來自政治學、歷史、社會學和犯罪學文獻。

本書將依序介紹連鎖概念,儘管它們都屬於同一個範疇。我首先要釐清日常生活中的敵意和憤怒,讀者可以將這個主題與自身經歷連結起來。然後我會一一闡明具有重要社會意義的主題,包括家暴、犯罪、偏見、大屠殺和戰爭。儘管這些現象與大多數讀者的個人經歷相去甚遠,但全都基於相似的心理因素。最後,關於如何運用這些見解解決個人和社會問題,我會提出建議。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價