活動訊息

內容簡介

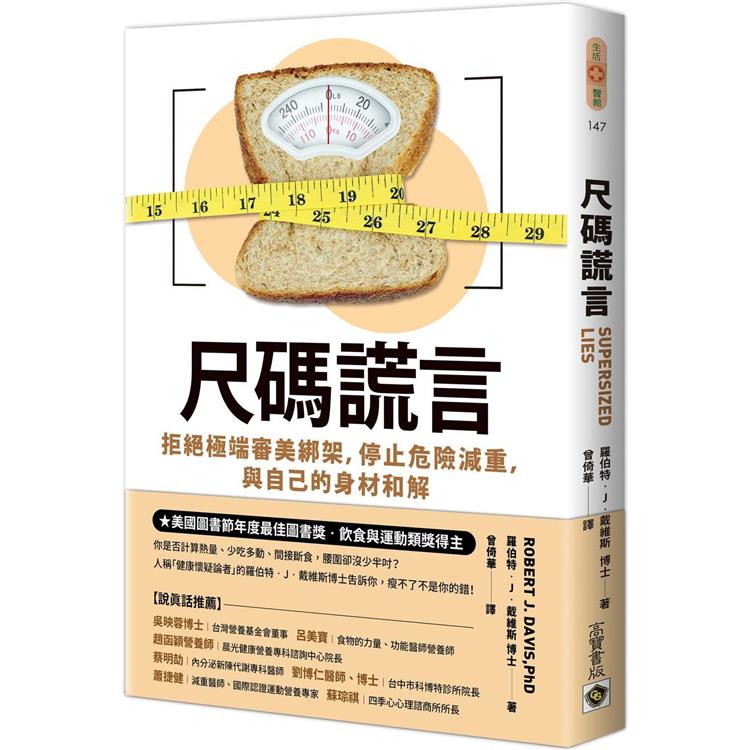

★美國圖書節年度最佳圖書獎‧飲食與運動類獎得主

你是否計算熱量、少吃多動、間接斷食,腰圍卻沒少半吋?

人稱「健康懷疑論者」的羅伯特‧J‧戴維斯博士告訴你,瘦不了不是你的錯!

「即使是最老練的節食者,聽到戴維斯博士揭穿的真相,也會大吃一驚。不只如此,他還為每個人詳細列出了邁向個人成功的實用步驟。」

──莉莎•莉莉恩(Lisa Lillien),又名飢餓女孩(Hungry Girl),紐約時報暢銷書作者

*

你覺得自己太胖,其實是掉進媒體和減重產業的特大號騙局。

用科學揭開「過胖」的七大真相,消除體重偏見,

讓你不再白費時間、金錢和精力,順應體質打造有效體重管理策略。

*

這個世界想讓你相信有「最有效」的減肥法、「最正確」的瘦身食物,瘦不下來是因為你缺乏自制力。

事實上,你接收到的減重資訊,幾乎全是充滿偏見的假消息。

計算熱量、少吃碳水、多運動、跳過一餐、多喝水,媒體、名人、KOL及網路不斷推送大量的甩肉建議,許多人都努力遵循這些方法,腰圍卻不減反增,甚至損害了健康。

人稱「健康懷疑論者」、屢獲殊榮的健康記者者羅伯特.J.戴維斯博士,將揭露商人的宣傳話術與未經科學驗證的減重法,破除讓你瘦身失敗的體重迷思。

本書將告訴你:

• 哪些減重手段最有可能(以及最不可能)有效?

• 為何傳統的減重觀念常常是錯誤的?

• 如何辨識錯誤的減重建議,避免上當,不再浪費時間、金錢和精力?

• 為何有效的體重控制其實不需要重重限制和複雜規則?

• 是哪些力量有意產出錯誤的減重建議,並從中獲取利益?

戴維斯博士也提出有科學根據的減重原則,並分享曾深受誤導所苦的人改變觀念、成功控制體重的真實故事,指引你找出適合自己的方式,逃離徒勞無功的減肥惡性循環,踏上真正健康、無害且有效的體重管理之路。

▍這些耳熟能詳的觀念,究竟是事實,還是迷思?

麥麩會導致體重增加?

在某些研究中,麥麩會導致老鼠的體脂肪變高,但沒有任何人體實驗證明這也會發生在人類身上,也沒有證據表明無麥麩飲食能幫助減肥。

水果會致肥?

一份水果中可能含有二十克以上的糖,或者更多。但水果同時也含有纖維,會減緩糖分的吸收。整體研究顯示,水果不會導致體重上升,甚至還與體重降低有關。

吃早餐前先運動,減重效果會更好?

有些研究證實空腹有氧運動也許會加速燃脂,但只有短暫的一刻,在為期好幾天或好幾週的時間裡,則沒有帶來更多減脂或減重效果。研究者表示,在早餐前先運動,並不會為減脂或減重帶來更高的效率。

你是否計算熱量、少吃多動、間接斷食,腰圍卻沒少半吋?

人稱「健康懷疑論者」的羅伯特‧J‧戴維斯博士告訴你,瘦不了不是你的錯!

「即使是最老練的節食者,聽到戴維斯博士揭穿的真相,也會大吃一驚。不只如此,他還為每個人詳細列出了邁向個人成功的實用步驟。」

──莉莎•莉莉恩(Lisa Lillien),又名飢餓女孩(Hungry Girl),紐約時報暢銷書作者

*

你覺得自己太胖,其實是掉進媒體和減重產業的特大號騙局。

用科學揭開「過胖」的七大真相,消除體重偏見,

讓你不再白費時間、金錢和精力,順應體質打造有效體重管理策略。

*

這個世界想讓你相信有「最有效」的減肥法、「最正確」的瘦身食物,瘦不下來是因為你缺乏自制力。

事實上,你接收到的減重資訊,幾乎全是充滿偏見的假消息。

計算熱量、少吃碳水、多運動、跳過一餐、多喝水,媒體、名人、KOL及網路不斷推送大量的甩肉建議,許多人都努力遵循這些方法,腰圍卻不減反增,甚至損害了健康。

人稱「健康懷疑論者」、屢獲殊榮的健康記者者羅伯特.J.戴維斯博士,將揭露商人的宣傳話術與未經科學驗證的減重法,破除讓你瘦身失敗的體重迷思。

本書將告訴你:

• 哪些減重手段最有可能(以及最不可能)有效?

• 為何傳統的減重觀念常常是錯誤的?

• 如何辨識錯誤的減重建議,避免上當,不再浪費時間、金錢和精力?

• 為何有效的體重控制其實不需要重重限制和複雜規則?

• 是哪些力量有意產出錯誤的減重建議,並從中獲取利益?

戴維斯博士也提出有科學根據的減重原則,並分享曾深受誤導所苦的人改變觀念、成功控制體重的真實故事,指引你找出適合自己的方式,逃離徒勞無功的減肥惡性循環,踏上真正健康、無害且有效的體重管理之路。

▍這些耳熟能詳的觀念,究竟是事實,還是迷思?

麥麩會導致體重增加?

在某些研究中,麥麩會導致老鼠的體脂肪變高,但沒有任何人體實驗證明這也會發生在人類身上,也沒有證據表明無麥麩飲食能幫助減肥。

水果會致肥?

一份水果中可能含有二十克以上的糖,或者更多。但水果同時也含有纖維,會減緩糖分的吸收。整體研究顯示,水果不會導致體重上升,甚至還與體重降低有關。

吃早餐前先運動,減重效果會更好?

有些研究證實空腹有氧運動也許會加速燃脂,但只有短暫的一刻,在為期好幾天或好幾週的時間裡,則沒有帶來更多減脂或減重效果。研究者表示,在早餐前先運動,並不會為減脂或減重帶來更高的效率。

目錄

序章

第一章 慎選敵人

第二章 卡路里謬論

第三章 運動幻覺

第四章 愚蠢的超級食物

第五章 時間不是一切

第六章 瓶裝空話

第七章 不真實的理想

第八章 有效的做法

第一章 慎選敵人

第二章 卡路里謬論

第三章 運動幻覺

第四章 愚蠢的超級食物

第五章 時間不是一切

第六章 瓶裝空話

第七章 不真實的理想

第八章 有效的做法

序/導讀

序章

霍瑞斯‧弗萊契(Horace Fletcher)是個富有的男人,但有一樣東西,他花錢也買不到:人壽保險。他身高一百七十公分,體重超過九十公斤,因此被判定為過胖拒保。經過幾次申請與拒保候,這位講究飲食的商人想到了一個讓自己瘦下來的方法,也因此在減重的歷史上留名。

弗萊契的方法中,其中一個步驟是咀嚼,然後是咀嚼——然後再咀嚼。事實上,他把吃進嘴裡的每一口食物都咀嚼到完全液體化並失去所有滋味為止。有些食物要咀嚼到七百多下,才會終於失去味道。四個月無窮無盡的操練過後,弗萊契減掉了超過十八公斤,腰圍也小了十七公分。

如果生活在現代,弗萊契也許會成為YouTube的網紅。但那時是西元一八九八年,所以他透過寫作、講課與記者會,宣揚永無止境地咀嚼的好處。由於先前的體重使他病痛不斷、行動遲緩,這位前運動員藉由在跳水板上後空翻、把一個男人舉在肩膀上,或是踩超過三百公里的腳踏車,公開展現他靠咀嚼而得來的力量。

多虧了弗萊契的愛現與魅力,他的咀嚼養生法在二十世紀初風靡了全美國與歐洲。知名人士如約翰‧D‧洛克菲爾、湯瑪士.愛迪生,以及亨利‧福特,都採用了此一方法——所謂的「弗萊契法」——全國最知名的約翰‧哈維‧家樂氏醫生(Dr. John Harvey Kellogg)也是。人們組成咀嚼俱樂部、舉辦各種派對,好讓自己更「弗萊契化」。(當時的午間咀嚼派對叫什麼呢?午「嚼」宴!)蘇珊‧葉格在自己的作品《百年減肥大計》中寫道:「新新監獄 中的獄友、學校學童、社會中最頂尖的階級,以及最中產的中產階級,每個人都在咀嚼、咀嚼、咀嚼。」

一九一九年,隨著弗萊契法的發明者逝世,這股風潮也隨之淡去。但時至今日,它仍是愚蠢、前所未聞,卻廣為人們接受的減肥法的絕佳範例。當然,這也不是唯一一個。歷史中充滿了各種可笑的減肥「祕方」——從號稱可以洗去脂肪的浴鹽和肥皂到香菸(「拿一根好彩(Lucky Strike),少一塊甜點。」一九二○年代的好彩香菸廣告這麼說道),還有絛蟲卵(讓人吞下肚去,並靠寄生蟲食用他們腸道中的食物)。

今日,我們比聽信這些偏方的前人們更成熟,更懂得如何掌控體重。或者,至少我們是這麼想的。事實上,專家和媒體所提供的大多數傳統體重與肥胖觀念,還有很多人認定是已知事實的許多觀點,其實都未經證實,或者根本就是錯誤的。

就這一點而言,沒有人比大衛‧艾利森(David Allison)更直言不諱了。他是印第安納大學伯明頓分校公衛學院的院長,也是一位反傳統的肥胖研究學者。他在《新英格蘭醫學雜誌》上一篇與人共筆的論文中,語出驚人地點出許多廣為流傳的肥胖迷思以及未經證實的假設。這篇研究的結論指出,這些迷思和說法「無孔不入地存在於科學文獻與大眾媒體中」。

艾利森表示,雖然關於肥胖症的科學知識已經增加不少,這個領域也有了長足的進步,但他還是認為,許多我們所聽聞的知識都是「偽裝成事實的無稽之談和推測」。

不論是間歇性斷食或低碳飲食、燃脂食物或減肥營養品,今日的許多「科學」方法,也和弗萊契法一樣,無法證實它們有長期控制體重的效果。雖然這些方法或許能幫助我們在幾個月內、甚至一年中減掉不少體重,但最後幾乎全都會失敗。在某些案例中,它們甚至使事情更加惡化,並像香菸和絛蟲卵一樣,製造出其他健康問題。

有哪些經過包裝的點子和方法、它們是什麼來歷,還有會如何為我們減肥的目標造成反效果,正是本書的內容。

悲傷的統計數據

根據政府統計,試著減肥的美國人比例正在上升中,而大約有一半的受訪者表示,他們在過去一年中都有試著減肥。此外,有四分之三的受訪者,過去都曾嘗試過減肥。

我們也花了大把的鈔票來減肥。根據最新的統計,美國的減肥產業——包括減肥食品和飲品、商用減肥計畫、健康俱樂部、減肥書、減肥藥和營養品、減重手術以及醫囑減肥計畫,現值已經超過了六百億美金。

這個數字在過去數十年間不斷膨脹,但人們的腰圍也是。最新的數據資料顯示,超過百分之四十二的美國成年人都有肥胖問題,二○○○年時卻只有百分之三十。在這段時間中,有嚴重肥胖問題的人口數幾乎已經是加倍了,幾乎達到百分之十。

以下是更多讓人不勝唏噓的數據:

一九九○年時,沒有一個州的肥胖率超過百分之二十,而現在,五十州無一倖免,包括那些擁有全國「最瘦」人口的州,例如科羅拉多和夏威夷。

一九八○年時,兒童與青少年的肥胖率是百分之五‧五。二○○○年時,卻已經提升到百分之十四。今日,則升高至百分之十九。

超過百分之七十的美國成年人,現在都被歸類為過重或肥胖。

全世界約有二十億成年人過重或肥胖。

如果這些數據還讓人不夠憂鬱,那就再看看長期減肥的超高失敗率吧。研究顯示,減肥者在兩年內平均都會增回減去的一半體重,百分之八十的人則會在五年內增回一半體重。整體而言,百分之九十七的人最後都會增回一部分減去的重量。有一句玩笑話就是這麼說的:「我一直試著要擺脫體重,但它一直找上門來!」

不論你選了哪一種方法,我們試圖控制體重的努力,最終全都會是徹底的失敗。

你大概會認為,這種慘烈的戰績會讓人們重新開始審視、評估我們現在的做法。但事實上,許多肥胖專家、減肥密醫,還有其他提出建議的人,都還是不斷在推行同樣失敗的解決方法。

舉例來說,一份研究點出了一個悖論:有更多人在嘗試減肥時,反而增加了更多體重。研究者們沒有質疑少吃多運動這些方法的效率,而是責怪我們,表示許多人「也許沒有真正執行減肥策略,或者只投入了非常少的努力」。換句話說,問題是我們還不夠努力。

過往世代中,失敗的減肥治療裡也出現了類似的態度。當放血或使用汞等沒有效率的醫療手段失敗時,醫生責怪的也不是治療手法,他們通常只會加重劑量,並且更猛烈地使用這些可怕的特效藥。就和當時那些無知的病患一樣,遇上減重一事時,我們通常只會跟隨專家的說法,繼續重蹈覆轍。

你有偏見!

所以,假設許多體重控制的療法都沒有確切的證據,我們也看得出來它們都無效,那為什麼包括研究者、健康專家和大眾在內的這麼多人,都還是堅持不肯放棄呢?

大衛‧艾利森表示,其中一個原因是認知偏見,這是我們思想中的系統性錯誤。所有人——就算是最聰明的科學家——都會展現出這些偏見,而且通常都沒有自覺。以下是幾個例子:

●重複曝光效應(Mere exposure effect)

當人們重複接觸到某一種觀念,他們就更容易相信那個觀念。舉例來說,如果我們不斷聽到體重控制最終就只是少吃多動,我們就比較容易相信這是事實。對專家們來說,當他們接觸不斷出現在科學論文和論壇中的某些想法,他們也會有這種傾向。

●從眾效應(Bandwagon effect)

也稱為團體迷思。這種偏見使我們更想要接受某種觀念或方法,因為好像所有人都是這麼認定的。如果有個廣為流傳的觀念表示碳水化合物是增重的主要元兇,人們通常就會跟隨大眾,接受這個觀念。

●治療者期望效應(Allegiance effect)

這代表人們會強烈地依賴某一種特定的療法——不論是生酮飲食、原始人飲食法,或是無麥麩飲食,並認定它優於其他的任何療法。當消費者或專家太過仔細地研究某一種學派,他們通常都會把坑越挖越深,而且很難放手。如果他們見識到與信仰相悖的證據,他們也許會選擇無視,並只接受支持他們觀點的資訊,這種行為被稱為確認偏誤。

●合理偏誤(Reasonableness bias)

如果某一件事聽起來很合理,我們通常就會更願意相信它是事實。舉例來說,吃早餐似乎是一件很合理的事,所以人們就會比較願意相信這是個可靠的體重控制手段,而不會有任何質疑。

●癡心妄想(Wishful thinking)

當我們太希望某事可以成功,卻又不得其門而入,我們也許會繼續相信它總有一天會成功,儘管沒有任何證據能支持這個信念。這種妄想促使專家們堅持執行同一種策略,消費者則會不斷嘗試各種飲食法。對這兩者而言,他們都希望重複做一樣的事,能奇蹟似的帶來不同的結果,但老話一句,這就是失心瘋的標準表現。

社群媒體通常又會加強這些偏見,因為它們會提升我們接觸到某一種特定想法的機率,並讓我們產生「所有人」都同意的錯誤印象。事實上,也許只有相對比較少數的小眾群體同意那個觀點,只是他們的貼文被社群網站的演算法推送到我們面前罷了。

這種資訊的選擇性曝光讓我們被思想相近的虛擬同好們包圍,也可能使我們產生並加強對減肥法則的忠誠度。例如,假設你比較傾向相信素食主義是體重控制的最佳解答,你會更有可能加入滿是素食主義者的殿堂,並因此更加深你的信仰。

除此之外,藉由社群媒體聽聞他人的減重成功經歷,也可能會引導我們產生錯誤的結論,相信某一種特定的方法用在自己身上一定能成功,因為用在別人身上(看起來)成功了。

當這些所謂的「別人」都是名人時,效果就更為強烈。我們許多人都會與知名人士產生一種所謂的「擬社會關係」,基本上就是單方面的友誼。在推特上面追蹤他們、關注他們的一舉一動,我們或許就會覺得自己認識他們,也會相信他們是可靠的資訊來源。此外,我們看見他們纖細、優美的體態,就認為那是他們說話其來有自的證據,儘管在現實中,名人們宣傳的體重控制方式和主張通常都沒有科學根據。

對我們許多人來說,新聞媒體也是體重控制的資訊來源中舉足輕重的一環,但其中也充斥著許多偏誤,並透過斷章取義來誤導我們。很多時候,新聞報導都會誇大某些研究的重要性或絕對性,給出不公正的誇張結論,並對關鍵的研究限制三緘其口。

研究的種類就是其中一種限制。並不是所有的研究都建立在同樣地基礎上。研究是有等級之分的,試管與動物實驗則是最沒有絕對性的證據。在報導這類研究時,新聞也許會寫下一句「一個新的研究顯示,綠茶能幫助減重」,給人們錯誤的印象,卻沒有在文中清楚表明研究對象是肥胖的老鼠,而這些研究成果也許無法應用在人類身上。

此外,新聞也很常使用誤導的言詞來報導觀察性的研究,也就是觀察兩件事情之間關係的研究——例如像是運動與減重的關係。根據這樣的關係,如果有篇報導告訴我們,運動會導致體重變輕,那這就有了欺騙之嫌,因為觀察類研究是不能證明因果關係的。也許運動者們還有其他習慣,例如健康飲食,而那才是造成他們體重降低的原因。儘管研究者會試著控制這些變因,但他們的研究方法也並非萬無一失。

隨機試驗(randomized trial)會將受試者隨機分派,讓他們接受治療(例如某種飲食法)或安慰劑。隨機試驗通常被視為研究的黃金準則,因為這類研究可以證明因果關係,但仍有足以影響可靠度或相關性的缺點。舉例來說,一個為期四週的測試無法讓我們知道某種手法會不會帶來長期的減重效果;而以大學生為測試對象的研究也許無法套用在中老年人身上。媒體報導通常不太在意這類的關鍵細節,或者根本完全無視。

記者在報導研究時,有些因素可能會導致他們功虧一簣,例如缺乏科學訓練、截稿日太近、文章篇幅不足(或播報時時間不足),又或者是非得誇大其詞——換句話說,就是譁眾取寵,好吸引觀眾的目光。

作為一名記者,我當然不鼓勵粗製濫造的報導,也固定會在演講中向同儕們舉出許多例子。但平心而論,這並不完全是記者的錯。經過扭曲的新聞稿也是共犯之一。很多時候,記者是從大學和科學期刊所提供的文本中得到暗示,而研究也顯示,這些新聞稿通常也包含了我們時常在媒體上看見的誇大言詞與隱瞞。

如果繼續追溯回去,你就會發現,有時候那些研究本身就有同樣地問題,研究者本身的偏誤會促使他們誇大自己的成果,或是用誤導的角度解讀他們蒐集到的資料。這些研究者的言論被引用在新聞稿或是媒體報導裡時,他們的觀點通常比較不會受人質疑,而我們看見的就是偏頗的事實。

不只有認知偏誤會導致研究者做出這般虛假陳述。財務上的偏誤也會。由食品公司、減肥計畫、藥廠、保養品製造商之類的出資者所提供的資金能幫助學者們繼續進行專業研究,或是讓他們進行平時也許不可能有機會做的研究。所以你不難看出他們為什麼會想要討好贊助商,或者至少不會反咬出資者一口。

研究者通常會堅稱資金並沒有左右他們的成果,而確實,企業贊助也不一定會破壞一個研究的可靠程度。但有證據顯示,由食品工業所贊助的營養研究對贊助商通常會比沒有工業資金的營養研究更加有利。

這也許是因為研究者們在設計實驗時,就使用了更容易顯示出優點的方式。他們也許會限制資料的範圍,好讓優點顯得最大、最驚人。又或者,他們會強調對贊助商有利的結果,並削減或忽略相反的結果。這些細小的落差有可能難以察覺,也許甚至在研究者本人眼裡都不那麼明顯。

當然,金錢的力量遠不只展現在研究人員身上。就像我先前提過的,減重是個價值數十億美元的商機,而產業裡的許多玩家會有意識地散播迷思,因為這樣更能為他們的財務帶來正面影響。如果商業減重公司和減肥書的作者可以讓我們持續相信,這世界上有一種「最好」的飲食法存在,或是食物公司和營養品製造商可以繼續讓人認為,「正確」的產品可以神奇地使體重融化,那麼這些商家就可以繼續賺我們的錢了。因為他們販賣的東西通常沒有長期效果,而使用這項產品的需求永遠不會消失,商家的盈利也不會。

霍瑞斯‧弗萊契(Horace Fletcher)是個富有的男人,但有一樣東西,他花錢也買不到:人壽保險。他身高一百七十公分,體重超過九十公斤,因此被判定為過胖拒保。經過幾次申請與拒保候,這位講究飲食的商人想到了一個讓自己瘦下來的方法,也因此在減重的歷史上留名。

弗萊契的方法中,其中一個步驟是咀嚼,然後是咀嚼——然後再咀嚼。事實上,他把吃進嘴裡的每一口食物都咀嚼到完全液體化並失去所有滋味為止。有些食物要咀嚼到七百多下,才會終於失去味道。四個月無窮無盡的操練過後,弗萊契減掉了超過十八公斤,腰圍也小了十七公分。

如果生活在現代,弗萊契也許會成為YouTube的網紅。但那時是西元一八九八年,所以他透過寫作、講課與記者會,宣揚永無止境地咀嚼的好處。由於先前的體重使他病痛不斷、行動遲緩,這位前運動員藉由在跳水板上後空翻、把一個男人舉在肩膀上,或是踩超過三百公里的腳踏車,公開展現他靠咀嚼而得來的力量。

多虧了弗萊契的愛現與魅力,他的咀嚼養生法在二十世紀初風靡了全美國與歐洲。知名人士如約翰‧D‧洛克菲爾、湯瑪士.愛迪生,以及亨利‧福特,都採用了此一方法——所謂的「弗萊契法」——全國最知名的約翰‧哈維‧家樂氏醫生(Dr. John Harvey Kellogg)也是。人們組成咀嚼俱樂部、舉辦各種派對,好讓自己更「弗萊契化」。(當時的午間咀嚼派對叫什麼呢?午「嚼」宴!)蘇珊‧葉格在自己的作品《百年減肥大計》中寫道:「新新監獄 中的獄友、學校學童、社會中最頂尖的階級,以及最中產的中產階級,每個人都在咀嚼、咀嚼、咀嚼。」

一九一九年,隨著弗萊契法的發明者逝世,這股風潮也隨之淡去。但時至今日,它仍是愚蠢、前所未聞,卻廣為人們接受的減肥法的絕佳範例。當然,這也不是唯一一個。歷史中充滿了各種可笑的減肥「祕方」——從號稱可以洗去脂肪的浴鹽和肥皂到香菸(「拿一根好彩(Lucky Strike),少一塊甜點。」一九二○年代的好彩香菸廣告這麼說道),還有絛蟲卵(讓人吞下肚去,並靠寄生蟲食用他們腸道中的食物)。

今日,我們比聽信這些偏方的前人們更成熟,更懂得如何掌控體重。或者,至少我們是這麼想的。事實上,專家和媒體所提供的大多數傳統體重與肥胖觀念,還有很多人認定是已知事實的許多觀點,其實都未經證實,或者根本就是錯誤的。

就這一點而言,沒有人比大衛‧艾利森(David Allison)更直言不諱了。他是印第安納大學伯明頓分校公衛學院的院長,也是一位反傳統的肥胖研究學者。他在《新英格蘭醫學雜誌》上一篇與人共筆的論文中,語出驚人地點出許多廣為流傳的肥胖迷思以及未經證實的假設。這篇研究的結論指出,這些迷思和說法「無孔不入地存在於科學文獻與大眾媒體中」。

艾利森表示,雖然關於肥胖症的科學知識已經增加不少,這個領域也有了長足的進步,但他還是認為,許多我們所聽聞的知識都是「偽裝成事實的無稽之談和推測」。

不論是間歇性斷食或低碳飲食、燃脂食物或減肥營養品,今日的許多「科學」方法,也和弗萊契法一樣,無法證實它們有長期控制體重的效果。雖然這些方法或許能幫助我們在幾個月內、甚至一年中減掉不少體重,但最後幾乎全都會失敗。在某些案例中,它們甚至使事情更加惡化,並像香菸和絛蟲卵一樣,製造出其他健康問題。

有哪些經過包裝的點子和方法、它們是什麼來歷,還有會如何為我們減肥的目標造成反效果,正是本書的內容。

悲傷的統計數據

根據政府統計,試著減肥的美國人比例正在上升中,而大約有一半的受訪者表示,他們在過去一年中都有試著減肥。此外,有四分之三的受訪者,過去都曾嘗試過減肥。

我們也花了大把的鈔票來減肥。根據最新的統計,美國的減肥產業——包括減肥食品和飲品、商用減肥計畫、健康俱樂部、減肥書、減肥藥和營養品、減重手術以及醫囑減肥計畫,現值已經超過了六百億美金。

這個數字在過去數十年間不斷膨脹,但人們的腰圍也是。最新的數據資料顯示,超過百分之四十二的美國成年人都有肥胖問題,二○○○年時卻只有百分之三十。在這段時間中,有嚴重肥胖問題的人口數幾乎已經是加倍了,幾乎達到百分之十。

以下是更多讓人不勝唏噓的數據:

一九九○年時,沒有一個州的肥胖率超過百分之二十,而現在,五十州無一倖免,包括那些擁有全國「最瘦」人口的州,例如科羅拉多和夏威夷。

一九八○年時,兒童與青少年的肥胖率是百分之五‧五。二○○○年時,卻已經提升到百分之十四。今日,則升高至百分之十九。

超過百分之七十的美國成年人,現在都被歸類為過重或肥胖。

全世界約有二十億成年人過重或肥胖。

如果這些數據還讓人不夠憂鬱,那就再看看長期減肥的超高失敗率吧。研究顯示,減肥者在兩年內平均都會增回減去的一半體重,百分之八十的人則會在五年內增回一半體重。整體而言,百分之九十七的人最後都會增回一部分減去的重量。有一句玩笑話就是這麼說的:「我一直試著要擺脫體重,但它一直找上門來!」

不論你選了哪一種方法,我們試圖控制體重的努力,最終全都會是徹底的失敗。

你大概會認為,這種慘烈的戰績會讓人們重新開始審視、評估我們現在的做法。但事實上,許多肥胖專家、減肥密醫,還有其他提出建議的人,都還是不斷在推行同樣失敗的解決方法。

舉例來說,一份研究點出了一個悖論:有更多人在嘗試減肥時,反而增加了更多體重。研究者們沒有質疑少吃多運動這些方法的效率,而是責怪我們,表示許多人「也許沒有真正執行減肥策略,或者只投入了非常少的努力」。換句話說,問題是我們還不夠努力。

過往世代中,失敗的減肥治療裡也出現了類似的態度。當放血或使用汞等沒有效率的醫療手段失敗時,醫生責怪的也不是治療手法,他們通常只會加重劑量,並且更猛烈地使用這些可怕的特效藥。就和當時那些無知的病患一樣,遇上減重一事時,我們通常只會跟隨專家的說法,繼續重蹈覆轍。

你有偏見!

所以,假設許多體重控制的療法都沒有確切的證據,我們也看得出來它們都無效,那為什麼包括研究者、健康專家和大眾在內的這麼多人,都還是堅持不肯放棄呢?

大衛‧艾利森表示,其中一個原因是認知偏見,這是我們思想中的系統性錯誤。所有人——就算是最聰明的科學家——都會展現出這些偏見,而且通常都沒有自覺。以下是幾個例子:

●重複曝光效應(Mere exposure effect)

當人們重複接觸到某一種觀念,他們就更容易相信那個觀念。舉例來說,如果我們不斷聽到體重控制最終就只是少吃多動,我們就比較容易相信這是事實。對專家們來說,當他們接觸不斷出現在科學論文和論壇中的某些想法,他們也會有這種傾向。

●從眾效應(Bandwagon effect)

也稱為團體迷思。這種偏見使我們更想要接受某種觀念或方法,因為好像所有人都是這麼認定的。如果有個廣為流傳的觀念表示碳水化合物是增重的主要元兇,人們通常就會跟隨大眾,接受這個觀念。

●治療者期望效應(Allegiance effect)

這代表人們會強烈地依賴某一種特定的療法——不論是生酮飲食、原始人飲食法,或是無麥麩飲食,並認定它優於其他的任何療法。當消費者或專家太過仔細地研究某一種學派,他們通常都會把坑越挖越深,而且很難放手。如果他們見識到與信仰相悖的證據,他們也許會選擇無視,並只接受支持他們觀點的資訊,這種行為被稱為確認偏誤。

●合理偏誤(Reasonableness bias)

如果某一件事聽起來很合理,我們通常就會更願意相信它是事實。舉例來說,吃早餐似乎是一件很合理的事,所以人們就會比較願意相信這是個可靠的體重控制手段,而不會有任何質疑。

●癡心妄想(Wishful thinking)

當我們太希望某事可以成功,卻又不得其門而入,我們也許會繼續相信它總有一天會成功,儘管沒有任何證據能支持這個信念。這種妄想促使專家們堅持執行同一種策略,消費者則會不斷嘗試各種飲食法。對這兩者而言,他們都希望重複做一樣的事,能奇蹟似的帶來不同的結果,但老話一句,這就是失心瘋的標準表現。

社群媒體通常又會加強這些偏見,因為它們會提升我們接觸到某一種特定想法的機率,並讓我們產生「所有人」都同意的錯誤印象。事實上,也許只有相對比較少數的小眾群體同意那個觀點,只是他們的貼文被社群網站的演算法推送到我們面前罷了。

這種資訊的選擇性曝光讓我們被思想相近的虛擬同好們包圍,也可能使我們產生並加強對減肥法則的忠誠度。例如,假設你比較傾向相信素食主義是體重控制的最佳解答,你會更有可能加入滿是素食主義者的殿堂,並因此更加深你的信仰。

除此之外,藉由社群媒體聽聞他人的減重成功經歷,也可能會引導我們產生錯誤的結論,相信某一種特定的方法用在自己身上一定能成功,因為用在別人身上(看起來)成功了。

當這些所謂的「別人」都是名人時,效果就更為強烈。我們許多人都會與知名人士產生一種所謂的「擬社會關係」,基本上就是單方面的友誼。在推特上面追蹤他們、關注他們的一舉一動,我們或許就會覺得自己認識他們,也會相信他們是可靠的資訊來源。此外,我們看見他們纖細、優美的體態,就認為那是他們說話其來有自的證據,儘管在現實中,名人們宣傳的體重控制方式和主張通常都沒有科學根據。

對我們許多人來說,新聞媒體也是體重控制的資訊來源中舉足輕重的一環,但其中也充斥著許多偏誤,並透過斷章取義來誤導我們。很多時候,新聞報導都會誇大某些研究的重要性或絕對性,給出不公正的誇張結論,並對關鍵的研究限制三緘其口。

研究的種類就是其中一種限制。並不是所有的研究都建立在同樣地基礎上。研究是有等級之分的,試管與動物實驗則是最沒有絕對性的證據。在報導這類研究時,新聞也許會寫下一句「一個新的研究顯示,綠茶能幫助減重」,給人們錯誤的印象,卻沒有在文中清楚表明研究對象是肥胖的老鼠,而這些研究成果也許無法應用在人類身上。

此外,新聞也很常使用誤導的言詞來報導觀察性的研究,也就是觀察兩件事情之間關係的研究——例如像是運動與減重的關係。根據這樣的關係,如果有篇報導告訴我們,運動會導致體重變輕,那這就有了欺騙之嫌,因為觀察類研究是不能證明因果關係的。也許運動者們還有其他習慣,例如健康飲食,而那才是造成他們體重降低的原因。儘管研究者會試著控制這些變因,但他們的研究方法也並非萬無一失。

隨機試驗(randomized trial)會將受試者隨機分派,讓他們接受治療(例如某種飲食法)或安慰劑。隨機試驗通常被視為研究的黃金準則,因為這類研究可以證明因果關係,但仍有足以影響可靠度或相關性的缺點。舉例來說,一個為期四週的測試無法讓我們知道某種手法會不會帶來長期的減重效果;而以大學生為測試對象的研究也許無法套用在中老年人身上。媒體報導通常不太在意這類的關鍵細節,或者根本完全無視。

記者在報導研究時,有些因素可能會導致他們功虧一簣,例如缺乏科學訓練、截稿日太近、文章篇幅不足(或播報時時間不足),又或者是非得誇大其詞——換句話說,就是譁眾取寵,好吸引觀眾的目光。

作為一名記者,我當然不鼓勵粗製濫造的報導,也固定會在演講中向同儕們舉出許多例子。但平心而論,這並不完全是記者的錯。經過扭曲的新聞稿也是共犯之一。很多時候,記者是從大學和科學期刊所提供的文本中得到暗示,而研究也顯示,這些新聞稿通常也包含了我們時常在媒體上看見的誇大言詞與隱瞞。

如果繼續追溯回去,你就會發現,有時候那些研究本身就有同樣地問題,研究者本身的偏誤會促使他們誇大自己的成果,或是用誤導的角度解讀他們蒐集到的資料。這些研究者的言論被引用在新聞稿或是媒體報導裡時,他們的觀點通常比較不會受人質疑,而我們看見的就是偏頗的事實。

不只有認知偏誤會導致研究者做出這般虛假陳述。財務上的偏誤也會。由食品公司、減肥計畫、藥廠、保養品製造商之類的出資者所提供的資金能幫助學者們繼續進行專業研究,或是讓他們進行平時也許不可能有機會做的研究。所以你不難看出他們為什麼會想要討好贊助商,或者至少不會反咬出資者一口。

研究者通常會堅稱資金並沒有左右他們的成果,而確實,企業贊助也不一定會破壞一個研究的可靠程度。但有證據顯示,由食品工業所贊助的營養研究對贊助商通常會比沒有工業資金的營養研究更加有利。

這也許是因為研究者們在設計實驗時,就使用了更容易顯示出優點的方式。他們也許會限制資料的範圍,好讓優點顯得最大、最驚人。又或者,他們會強調對贊助商有利的結果,並削減或忽略相反的結果。這些細小的落差有可能難以察覺,也許甚至在研究者本人眼裡都不那麼明顯。

當然,金錢的力量遠不只展現在研究人員身上。就像我先前提過的,減重是個價值數十億美元的商機,而產業裡的許多玩家會有意識地散播迷思,因為這樣更能為他們的財務帶來正面影響。如果商業減重公司和減肥書的作者可以讓我們持續相信,這世界上有一種「最好」的飲食法存在,或是食物公司和營養品製造商可以繼續讓人認為,「正確」的產品可以神奇地使體重融化,那麼這些商家就可以繼續賺我們的錢了。因為他們販賣的東西通常沒有長期效果,而使用這項產品的需求永遠不會消失,商家的盈利也不會。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價