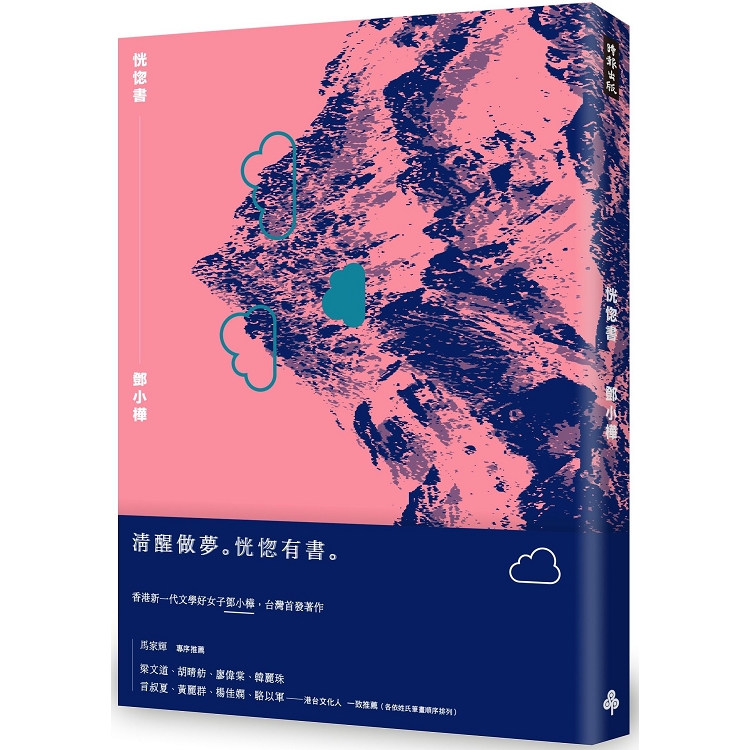

內容簡介

活躍於香港文化界的青年女作家鄧小樺,文筆時而瀟灑快意,時而恍惚詩意,十分具個人風格,對文化和社會種種現象、個人生活面向皆有獨到感想。她戀書,也分析書,這個清醒做夢的過程,是愛書人會流連往返的境地。

輯一「書的剩餘」是在《聯合文學》的專欄,兼具感性與知性,記錄了與書息息相關的生活,帶書旅行、為書失眠,因為念及舊情或精美包裝而捨不得丟棄的書們,甚至也寫點關於偷書的幻想或歷史,讓愛書人備覺性命相見,無比契合。

接下來脫離夢幻慵懶氛圍,以文化評論為主,輯二「小看書巿」是在香港經濟日報的專欄,寫當時一些書巿與出版的趨勢。「書展逆行」中的文章則面向兩岸三地媒體,談各種書展和閱讀文化。下一輯「書店存沒」也是極具臨場感,愛讀書,愛泡書店,也經營過書店的鄧小樺寫了不少她對台灣與香港獨立書店的認識,比如香港的長青獨立書店「序言」,也聊聊來台灣參訪「飛頁書餐廳」驚喜感到老派文藝之必要,以及對斗轉星圖的香港書業轉變之觀察。輯五「書的流連」集結其它書評與文化評論,如草叢中散落閃眼珍珠,俯拾皆是驚喜。

全書以閱讀為主軸,兼及文化評論,談書店、書展,也分享個人的閱讀品味和書單,時而抒情,時而犀利精闢,值得愛書人細細品賞。

目錄

【推薦序】

【自序】

輯一 書的剩餘

光線與塵埃

失眠與書

包裝與舊情

重複的書

重讀

書在人在.文字與肉身

書展與廢墟

偷書那些事兒

帶書旅行

尋書不得

電影是書的剩餘

明亮與憂鬱

女子搬家

輯二 小看書市

用不到的書

如果少字是王道

大書的奢侈奇觀

音樂的事

舊書重印奇鋒突出

傘下書情

書店艱難

「賣書不賺錢」或「不賺錢賣書」?

輯三 書店存沒

斗轉星圖逆勢行

獨立書店:歷史與浮沙

老派文藝之必要

走過序言書室十年

樂文小事

如何讓他活下去

輯四 書展逆行

香港書展,如何又變眾矢之的?

書如城巿的衣冠

時逢書展,值得文學

二○一五書展悲歌

書展夢迴.閱讀記憶

美食博覽與個人口味

片段與絮語

輯五 書的流連

迷路的低語

小書節與文藝社群

念念不忘,必有迴響

微寫作.斷章年代

漂書也要巧取豪奪?!

遇上愛情的孩子

獨身女子的愛情書

敗書

書中見本土

回到書本身—來看書籍設計

如果遇見死亡

語言的極限與世界的無窮

百科全書的瑰麗世界

葉輝的迷宮

書,流離失所

街道是我們的立足點

序/導讀

序

Please Call her小樺。——《恍惚書》和她的能量根源

◎馬家輝

《恍惚書》是鄧小樺在台灣出版的第一本書,我覺得有必要好好向台灣讀者介紹鄧小樺。

小樺,小樺。我們在香港都這麼喊喚她。名字裡有個「小」字真好。一路成長,一路行前,卻永遠被呼喊得年輕,而且親切,不管是否夠熟絡,一喊名字馬上拉近了距離。小樺,小樺,佔盡了時間的便宜。

何況小樺確實年輕而且親切。年輕,不一定跟年紀有關,最主要是源自充沛的生命力,時時刻刻往前衝去,在寫作上,在思考上,在行動上,皆有無窮的創意和明亮的理想。日本人常說的「元氣」,想必就是這麼一回事。

從大學時代開始,小樺寫新詩散文,取了好幾回文學獎,是個如假包換的港式文青。其後投入「天星皇后碼頭文化保育」、「保衛菜園村」、「守護喜帖街」等多回社會運動,是個不折不扣的實踐派知識分子。其後她曾在香港誠品工作,亦參與創辦《字花》等文學雜誌,又到電台主持節目,又和董啟章等作家推動成立「香港文學館」,又主編文學刊物《無形》及網站「虛詞」,又負責西九文化區的某些策展,又跟不同的基金會和文化機構合辦講座,又偶爾跟其他在香港或在他城的寫作人打筆戰……小樺的最新「吸睛」行動是替香港電台的電視頻道主持「文學放得開」清談節目,Facebook也有Channel,你上網看看便明白她是如何牙尖嘴利和腦筋明快。

開個玩笑,火力全開的小樺,如果被畫成《紐約時評》上的作家漫畫,或許是一個東方女子,戴眼鏡,笑咪咪,臉容優雅,但左手持一把機關長槍,右手抱一台MacBook,身穿旗袍,左腳高跟鞋,右鞋運動鞋,頭上束著髮髻,畫的最下方或許配句對白:Remember my name. Please call me小樺。

我倒想起羅蘭巴特寫於好多年前的幾句話:「一批新型人物出現在舞台上,我們不再知道(或還不知道)怎樣稱呼他們。是作家?知識分子?還是書寫家?無論如何,文學的統治傳統已經消失,單純的作家已經無法耀武揚威。」小樺想必全無耀武揚威的本意,她只是在屬於她的時代位置裡,用她所能使用的平台和空間,施展她所擁有的本領,創作、創造、創新,讓自己跟世界連結,同時把不同的人從四方八面連結到她的世界。這是她的過人能量,而不管你身處何方,在香港,在台灣,在任何一個華人社會,只要有網絡,你都可能以如此或如彼的方式成為這份文化能量的受惠者。

切勿忘記,小樺的能量以廣泛的閱讀努力打底,有了經由書頁累積的知識座標,她才有辦法精準掌握行動的方向和尺度。「分寸就是力量」,木心說的。小樺是個有分寸的年輕作家,《恍惚書》談的主要是書以及跟書有關的情事,書人,書店,書展,書的偏好和厭惡,書的主張和氣味,她用靈敏的心拆解各類新書舊書的前世今生,而這一切,亦正是她賴以掌握分寸的能量根源。透過此書,小樺把根源的某個側面展露於台灣讀者眼前,而「起手」之後,陸續有來,你必可透過她的其他著作清楚記得她的名字。

Yes, her name is 小樺。香港詩人,香港作家,香港新一代的文學好女子。

自序

恍惚珍愛

「時光中無法摧毀的糊狀物,終於凝固為形狀不一的物質,成為心靈中,易碎的珍愛物。」——鍾玲玲,《玫瑰念珠》

我是不能離開書而生存的,甚至不惜讓它與謀生掛鉤——我是個缺乏耐性的人,如果不是很愛很愛,不能擇為長久之伴。在一次次搬家棄書、考量購入、緊急或無聊翻書的過程中,我一再認知,書是如何構成我的核心部分,並在必要時對我作出拯救。

我的許多糊口文章是在困頓與接近極限的深夜寫就的。書有啟蒙的性質,它讓人清醒,捱過極地;但它有時也與夢接壤——我畢竟是寫詩的,如果句子呈現液態流淌、朦朧與含混,對我而言是極好的。甚至,因為太多工作而不得不長期保持清醒與神經堅韌的歲月,我更加珍惜那些恍惚慵懶的狀態,它從反面證明了何謂自由。如果可以,我其實情願這本書再恍惚一點。

很久之前就想要出版一本關於書的書,大概就是手機逐漸取代書籍的時候,二○一四年?那年我辦「香港文學季」,主題就是「書在人在」,大家喜歡這種清堅決絕。後來,我們目擊了更多的書巿寒冬,書彷彿離我們更遠了——最可怕的,是眼睛和身體逐漸朽壞,每日看書的時間已出現生理限制——那慢慢變成,恍惚有書。

似在而不在,一晃眼,那麼熟悉,好久沒照見過的鏡子裡的自己。

在讀研究院時期,我的分析力與迷路特性都可能同時到達了人生頂端:任何看到的文字,都可以衍生一定量幅的分析,同時在一本一本書之間無盡沉迷流連,像永遠陷於灌木叢林,離論文的完成愈來愈遠。書與分析,其實就是清醒夢。我懷疑那是我最好並最宜人的狀態。

本書中,「書的剩餘」是二○一五年在《聯合文學》連載的專欄,我很珍惜這個小欄可以貯存我的恍惚——它沒能更知性一點,當然我要感到抱歉。「小看書巿」是在香港經濟日報的小欄,寫當時一些書巿與出版的趨勢。「書店存沒」與「書展逆行」中的文章刊發於兩岸三地,記載我像鸚哥一樣四處數說這些我關懷的處所,不避尖銳,而那些疆界似存在又似可超越。「書的流連」所收是較雜的書評與文化評論,但草叢中散落一些愛的珍珠,無人發現,其意義仍待一再改寫。

書中文章未能全部釐清時序——大家可以想見,我在回顧整理這些文章時,常是茫然恍惚,與文字的清醒恰成一對比。然而那或者反而可以成就一種時態不明的流淌性,讓一些浪奔浪流的出版趨勢,一些已消失的書店,一些已逝去的人,可以有一頁之地留存。因為時態不明,它們與當下維持了一種曖昧的連結。

《恍惚書》是我在台灣出版的第一本書,感謝時報出版社的專業處理,執行主編羅珊珊的耐心照顧,以及馬家輝、胡晴舫、駱以軍、梁文道、廖偉棠、楊佳嫻、韓麗珠、黃麗群、言叔夏諸位的集序及推薦。尤其馬家輝先生,早年在香港明報世紀版讓我寫人生第一個專欄,粵語所謂「睇住我大」,讀他的序言,讓我赥顏,感激。也感謝設計師陳恩安,面對一個清醒做夢的文本,來摸索投計。二零一九年,台灣友人對香港的公民運動表示了極大的支持與關懷,而我們的連結早已開始。

試閱

書自然傾近於光,在意義的歷史上。書是知識,啟蒙ENLIGHTENMENT的那束光,照亮萬古的洞穴,或至少使之影影幢幢,得以想像外在萬千世界,茫茫濁世中,人以書的知識而得方寸之地自立。床邊若有書架,書架旁邊若又有窗,醒來時眼縫之間瞄到書架,若無殘夢擾心,也是賞心樂事。康德說,一個絕望的人甚至無法每日從床上起來;那末如果書是錨定人與世界的關鍵,那穩重中便生出希望。

而事實上,家居經常是事與願違的一回事。眾所周知,書架與家居有著恒久的張力。如果家居追求的是寬敞明亮,就必須抑制書架的生長。除非家居的空間寬裕到連書架都可以作優雅的配角,否則書架的厚深,就成為牆的延伸。如果書架生長至環抱,就是牆伸出一排一排的手向屋的中心壓來。而日光,總是被架上地上堆積的書,所阻斷、所過濾、所分解,像岔開以成無聲的耳語。

貪戀沉穩的希望,代價可能是失去現實的光線。

我便是有一排這樣的書架,此刻在我身後,讓整個客廳變得幽暗。書的倉庫,往往連繫一個中年色彩的成語:積重難返。作家友人李智良替我拍過一張照片,我坐在書桌前笑著,身後是一排數個層板彎曲的書架,裡外兩層書散亂堆疊——照片在臉書獲得的大量迴響,其中大部分心情可以由詩人廖偉棠的一句概括:「一定要注意安全……」他們生怕書架倒塌,我便成了過於喧囂的孤獨死者。書的抽象光線,原來現實中的他人看來,分明是危險。

一位埃及作家看過那張照片,說,這樣的藏書是很偉大,但很有壓迫感,會讓所有進入此屋的男性覺得自己很渺小。我揚眉然後微笑,並沒有告訴他,在我們這裡,「閱讀的女人危險」,原是熟悉的話了。我原是相信,危險裡自有希望的光閃動。藏書成狂的女人,用牆擁抱自身。

***

光線裡自然看到塵埃的浮游,書也必然與塵埃相關。並且這與鼻子的存在相繫,面紙開成的一簇簇白色花朵,藏書人往往因此而割捨鼻子——又或被不斷的塵埃的輕微刺激,提醒鼻子的存在。余光中的詩說,「四月來時先通知鼻子」,書的存在也叩問鼻子的存在。

然後是手指。整理書架,手指上怎無灰塵的印記。缺光的室內,灰塵與之呈參差的對照。灰塵是時日,它在最無歷史深度時也依然捲動悔恨:如果書是時常翻看移動,灰塵就會積得少一點。

在台北信義誠品實習時,很羨慕誠品特有的塵撣,如大毛蟲身子,絨條密集且有特製清潔液可黏住塵顆,定時回廠替換,店員都暱稱其為「小黃」。古時塵拂不過類似,就實用計我很想自己也能擁有一柄小黃,這也許是不少店員的夢想。

為書撣塵的,其實是很能喚起風雅的想像,通常在開店前的早晨進行,偌大書店空靜無人,嗜書的店員默默掃去架上、書上、燈上的灰塵,這是店員一日內最後幻想自己是古代人的時光,光線柔和如歌,灰塵款款有情。開了店就不一樣,古雅都在工作與顧客之間蒸發。

撣塵主要是為顧客觀感、購物舒適,是以連鎖大書店方有此項規訓。一般獨立書店,就有書店主人性格——就難免複製折射一般真實藏書人的生活型態。而一旦書品堆積,積重難返。光線阻隔,灰塵積聚,卻洗掉顧客的幻影,還書以生活的真實。

香港的新亞書店,主要買賣舊書,店面素以一幢幢危樓一樣由地板疊至高空的書籍聞名。其危險,其密集,其難以梳理,其對人的眼光及熱情之考驗,恰如香港巿面的唐樓建築群一樣,某些人為之訝異掩鼻,有些人奉如神明。

當年我在誠品書店實習,放假便去逛唐山書店。唐山的人文學術書及詩集出版傳統,在香港亦聞名遐邇,我去台北亦必到。而那時日日開燈撣塵的我,突然重新理解了唐山的特殊幽暗,這不媚於人的地下室。我繞過暢銷新書的桌面,走到後方的書架,有一架上還有著香港往年的重要人文書籍,其中特別是青文書屋的出版,自青文主人羅志華以過度喧囂的孤獨死亡之後,已經難得一現於江湖,唐山卻因時地睽隔反而保存之。陳冠中《什麼都沒有發生》,黃碧雲《我們如此很好》,也斯《越界書簡》,心猿《狂城亂馬》,這些書我都已買齊,但莫可抑制必須以珍憐的眼光,指尖徐徐掃過書脊,一力沾染無可否認與我相關的灰塵,真是好厚好多的灰塵。在此時灰塵終於完全替代為光的借喻,那就是知識,它就在那裡,一直都在。

失眠與書

冬日氣溫變異,我城政治憂鬱。失眠再度降臨於我。

失眠的動物滿腹沙礫而緘口難言。已經歷過把失眠寫成臉書狀態給萬人分享然後又厭棄了這種公開籲求療慰的方式。朋友調來的橙花馬鬱蘭入眠香油,滴在手腕上揉搓由血脈吸納;洋甘菊馬鞭草肉桂等各味花草茶;嚴浩偏方油拔法;熱水浸腳;掃順眉毛。各種本來奏效的方法都突然無效,床上輾轉反側焦慮便如夜裡野百合瘋狂生長。

無端的失眠只與焦慮相互定義。對於沒有特定時間表的人,不需要早上起來上班的人,失眠只是空閒的轉換而已。沒有入睡的需要,就沒有所謂的失眠。有需要,就有焦慮。精神分析理論定義的焦慮,是因為與欲望的對象太過接近,因而產生的焦慮感。那就像,在床上與睡眠的距離那麼近。

***

失眠的時候,人們可以看書,一如任何空閒的時間。但我想把「因閱讀而不眠」在「失眠」的定義上排除出去,因為讀到一本精彩的書而通宵不睡,那實在是美妙愉悅的經驗,你只會希望那沉浸,永遠不過去。小說的沉浸作用特別與此相關——到另一個世界旅行,一直不回來。那不像「失去」。

我的「因閱讀不眠」經驗不算多,都是少年時,兩本書,都是節奏快的魔幻寫實。《百年孤寂》和《豐乳肥臀》。那時是把任何空閒時間都投入書裡,與人逛街時對方稍稍言談無味,在扶手電梯上我就打開書來看。讀者在現實世界裡常常目中無人。

***

而我失眠時反而很少主動選小說來看,因為一個焦慮的人,不易投入他人的世界中。失眠的書必須撫平焦慮,它要有一點療癒作用。但一如身體各各不同而藥劑各異,我並不是常常知道有些什麼可以療癒我。不,我也不是想說,那些以沉悶或厚部頭的書去讓自己入睡的簡單癒法。有位女博士說,深奧的英文理論書三頁內可以讓她入睡;我也曾讓人在枕邊給我講康德,十分鐘內我的頭顱與四肢便莫名鬆弛,沉入綿綿深海。

這些是藥,卻還不算是療癒——因為它太彰顯外物的無上權威。它是安眠藥,讓你對自己的身體失去控制。但感覺不算是最好的。

***

家裡的書很亂,失眠時信手拈來,亦如浮沉於海而尋求一根浮木。不一定遇到。於是遇到時覺得像蒙受祝福。

我記憶中有兩次非常好的失眠閱讀療癒。一本是約翰.伯格的《觀看之道》(戴行鋮譯本),名著一直未看,便順手翻開。這是伯格在電視上的藝術節目結集,當然是最淺的一本伯格。我喜歡伯格的所有藝評,《觀看之道》其實文筆不算最精美的,但它最有一種習作風格,伯格的比較和分析中,有時感覺像科學實驗,順著他的敘述和指引,點出了比較點,輕輕鬆鬆,豁然開朗,不同時期不同類型不同風格的畫,突然歸結到一個結論。他分析歷來的繪畫,指出女性經常在畫中注視觀者,傳達了「女性必須觀察自身」的傳統,亦即內化了女性作為「被觀察者」的角色與位置。「她必須觀察自己和自己的行為,因為她給人的印象,將會成為別人評判她一生成敗的關鍵。」女性的形象與風度,決定了別人可以如何對待她。「一言以蔽之:男子重行動而女性重外觀。男性觀察女性,女性注意自己被別人觀察。」作為一個女性,看到這種判語時十分震撼,像在歷史長河裡看到自己的倒影與無數鬼魂重疊,分享共同的咒語。

而伯格比較提香的《烏爾比諾的維納斯》與馬奈的《奧林比亞》二畫中姿態相近的裸女,得出前者的原型是仕女而後者乃是妓女的結論,也讓我無法忘記。並在後來購入難度極高的《奧林比亞》拼圖。

通宵閱讀《觀看之道》,一口氣看完,我記得感覺非常安慰,甚至覺得失眠也是祝福。藝術是療癒的。而伯格以深湛的藝術史修為,加上馬克思主義文化研究的獨特視點,點出結構上的不平等而又歸於藝術世界,為人的精神波長製造了一種微妙平衡。

另一本曾讓我覺得失眠是祝福的,是傅柯的《瘋癲與文明》(劉北成、楊遠嬰譯本)。在「愚人船」的部分已經為兼具夢幻神話口吻與精闢分析筆調的美妙文體牽引,到「激情與譫妄」的部分簡直是愛不釋手。傅柯描述古典的瘋狂理論:「在人剛剛入睡時,許多煙霧從肉體產生,上升到頭部。它們密密麻麻、洶湧騷動。它們十分模糊,因此不能在大腦中喚起任何心象。它們僅僅以其飄忽跳動刺激著神經和肌肉。躁狂症病人的情況也是如此。他們幾乎沒有什麼幻覺,也沒有任何錯誤的信念,而只是感受到他們無法控制的強烈刺激。」然後最初階段的騷動過去後,大腦的迷霧被澄清,有序的運動開展,而奇異的夢境產生了。「人們看到了無數不可思議的事物和奇蹟。

與這個階段相對應的是痴呆。痴呆病人對許多『現實生活中不存在的』事情信以為真。最後,煙霧的刺激完全平復下來,睡眠者開始更清楚地看到一些事物。透過從此變得明晰的煙霧,對頭一天的種種回憶浮現出來,而且與現實完全吻合。這種心象至多是被錯置的。憂鬱症病人『尤其是那些沒有完全精神錯亂的人』的情況也是如此,他們也承認事物的本來面目。」

在無法入睡時讀到這些真是感覺如注射嗎啡——它與失眠者對應著共同話題,而以清晰分類達致一種類似理性認識的理解作用,同時還有那神秘無以名狀的煙霧,替代夢境——它讓你在清醒時做夢。失眠需要療癒,而療癒必須肯定自身本有的力量、重新掌握自己的精神與身體,那即是理性,以及體會夢境的能力。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價