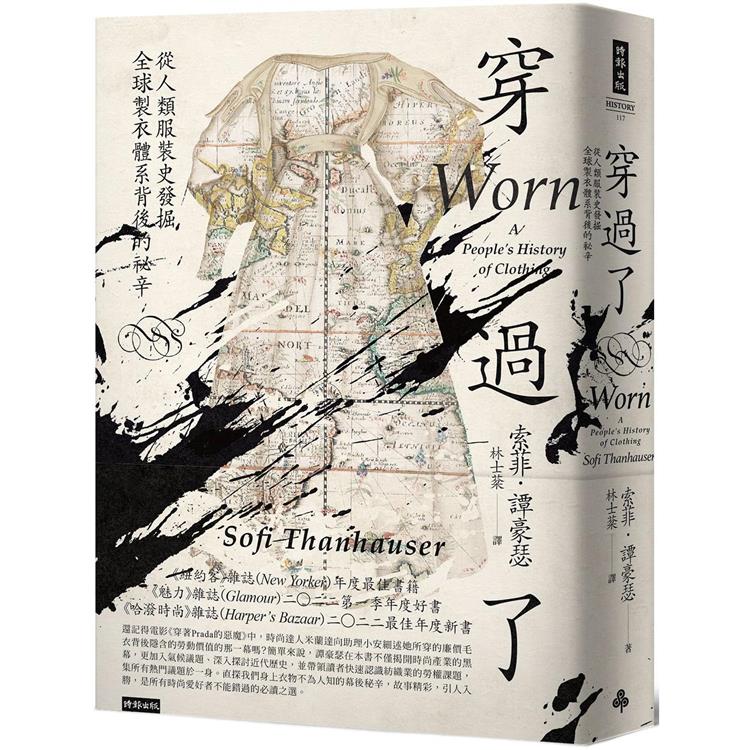

【電子書】穿過了:從人類服裝史發掘全球製衣體系背後的祕辛

本書不僅是一部人類服裝的報導文學,更將改變你對衣服的看法!活動訊息

內容簡介

服裝改變我們對世界的看法,也改變世界看待我們的方式。~吳爾芙

《紐約客》雜誌年度最佳書籍

《魅力》雜誌 二○二二年第一季年度好書

《哈潑時尚》雜誌 二○二二最佳年度新書

本書不僅是一部人類服裝的社會史、深刻動人的報導文學,

更將澈底改變你對衣服的看法!

譚豪瑟以非凡的學術造詣及簡潔精煉的筆調,將服裝的歷史串連起來,讓讀者瞭解人類服裝的故事就是一部死亡、疾病、剝削及破壞土地的歷史……(以及)我們如何選擇所要譴責的危害。

在這部視野寬廣的社會史中,譚豪瑟以精彩的筆觸講述五種紡織原料——亞麻、棉花、絲綢、合成纖維和羊毛——的故事,闡述人類服裝的發展及起源,以意想不到的方式,啟發了我們對世界的認知。本書不僅揭開時尚產業的黑幕,更加入氣候議題、深入探討近代歷史,並帶領讀者快速認識紡織業的勞權課題,集所有熱門議題於一身。她帶領讀者穿古跨今,從法王路易十四的華麗宮廷一路來到當代中國強佔下的新疆勞改營。我們看到古代織品曾以地衣、貝殼、樹皮、番紅花和甲蟲作為染料,展現出獨樹一格的地區編織及針織特色;以及現代西方成衣業如何在快時尚品牌的推波助瀾下,將我們的衣著重新打造成千篇一律、穿過即丟的單調制服。

譚豪瑟清楚點出服裝業如何淪為全球最嚴重的汙染源頭,以及長期藉由低薪剝削勞工來從事生產的業界黑幕;但她也讓我們看見當前世界各地,開始有些微型社群、紡織公司及服裝業者選擇回歸傳統,以古老且人性化的方式來製造衣物。

目錄

序

第一篇 亞麻

第一章 新罕布夏最後一件亞麻衫

第二章 女人內衣的祕密

第二篇 棉花

第三章 德州的棉花田

第四章 紡織革命

第五章 新疆的乾旱

第三篇 蠶絲

第六章 長江絲

第七章 路易十四的宮廷古裝戲

第八章 大眾時尚的興起

第四篇 合成纖維

第九章 嫘縈

第十章 尼龍絲襪

第十一章 加工出口區

第五篇 羊毛

第十二章 以小搏大

第十三章 坎布里亞羊毛節

第十四章 納瓦荷織造者

尾聲

致謝

參考書目

註釋

序/導讀

序

我喜歡衣服。

在我從小長大的瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard Island)上,離家不遠處有個被當地人戲稱為「垃圾堆」(Dumptique)的地方。因為《紐約時報》旅遊版已經爆料太多島上居民的私房景點,我無法再昧著良心寫出它的確切位置,但不妨試著想像:在一片低窪的田野中,周遭長滿枝節扭曲、飽受風霜而發育不良的低矮橡樹,距市立掩埋場幾百碼之外,有座獨立卻不遺世的簡陋木屋,裡頭堆滿鍋碗瓢盆、書刊、老燈、破舊的拼圖以及好幾箱二手衣,直逼鐵皮浪板屋頂。

「垃圾堆」的東西都是免費的,每年夏天來島上避暑的有錢人總會留下一些平常人穿不到的衣服,混埋在丟棄的手作材料包之中,等著被眼光獨到的有緣人發現。年少時期,每週六我都會去「垃圾堆」挖寶,這樣一來我就能擁有從來無緣接觸、更別說是擁有的衣服,比方說深橄欖綠的羅登厚呢大衣、英國Barbour外套、一九五○年代的鵝黃軟緞襯裡粉紅絲質小禮服、七○年代的芬蘭Marimekko Design Research 綠色連衣裙、綴著精美扇形邊的瑞士製襯衣、駝毛襯衫、Arche女靴等等。漸漸地,我無可避免地被這些二手珍寶養刁了胃口。本來除了「垃圾堆」,我還會去法爾茅斯(Falmouth)的TJMaxx百貨逛街,如今對那些平價服飾完全看不上眼,我對衣服的眼光變得相當挑剔,再也回不去了。

在「垃圾堆」,我開始注意到舊衣的作工幾乎總是比新衣來得好,也更耐穿,這一點我在老電影裡也有同樣的發現。不管是洛琳.白考兒(Lauren Bacall)的西裝套裝還是安娜.卡麗娜(Anna Karina)完美的針織上衣,即使透過電影膠卷呈現,也完整保留了衣物的質感與端莊細膩,這在珍妮佛.安妮斯頓(Jennifer Aniston)身上穿的鬆垮人造絲襯衫是完全見不到的。

在我看來,美國衣物的品質與耐久度每況愈下,這一點從我媽年輕時的回憶就足以佐證。她成長於一九五○到六○年代麻塞諸塞州的謝菲爾德市(Sheffield)。她念高中時,大家常把「她的衣服都是自己做的嗎?」當作笑話來揶揄只會念書或不受歡迎的女孩子。我媽說,這其實是在暗諷對方很窮的意思。可見在六○年代的美國,除了高中生蠻橫無禮,自己做衣服仍然比在店裡買便宜。這也難怪,因為當時生產成衣是工會的工作,技術高超的衣匠在此付出勞力,賺取工資餬口並享受醫療保障。當時國際女裝服飾工會是美國最大的工會之一。

時至今日,自己做衣服不再比買現成的便宜。這項過去大家習以為常的普通家務如今成了一種深奧的小眾嗜好,所需的針線活是大多數美國人難以企及的技能,其花費甚至讓人望而卻步,因為做襯衫的布料往往比直接買件新的還貴,果真是風水輪流轉。

曾在北卡羅萊納州老牌丹寧布料大廠Cone Mills擔任設計工程師,也在一九七○年代負責替Levi’s 501系列牛仔褲生產布料的洛夫.塔普(Ralph Tharpe)這樣問過我:「從六○年代到現在,福特貨車的售價已經漲了十倍,為何吊帶褲的價錢始終數十年如一?」一九六○年代以降,不少大規模生產的流程開始自動化,唯獨縫紉例外,想到這一點,這個問題就變得更令人費解。縫紉機問世至今,並未對縫製衣服的流程帶來重大變革,布料是一種複雜而難以預測的材料,它與金屬片不同,仍須以細膩的張力來進行操作,而這只能仰賴真人手工來完成。

究竟為什麼會這樣呢?

若能穿越時空回到五百年前,見識當時人們身上親手縫製的衣物有多華美、繽紛多元,說不定我們會為之折服不已。你會看到用胭脂紅染手紡棉布剪裁而成的墨西哥惠皮爾(Huipil)、日本靛藍絞染絲綢和服、亞洲北方赫哲族(Hezhe)以鮭魚皮製成的傳統服飾、用某種熱帶樹木心材提煉的染料染紅,繡有繁複幾何紋樣的非洲庫巴族(Kuba)棕櫚葉纖維織品、亞麻材質的俄羅斯直筒連身裙,上面繡著以當地地衣染成的深藕紫色絲線。我們會看到上千種微環境底下的動植物搖身變成布料,比如生長在英格蘭北部坎布里亞(Cumbrian)高地的賀德威克(Herdwick)綿羊,其質地粗糙的羊毛在當地是製作粗花呢的首選。衣物的顏色來源五花八門,有地衣、貝殼、樹皮、木藍、番紅花、樹根還有甲蟲。布料結構及圖樣本身也令人驚豔,包括各地特殊的編織式樣及手法、隱含神秘魔力的數字、趨吉避凶的祝禱、氏族家紋、集體打造的圖騰、象徵個人的紋樣花飾等。這種地域色彩與貿易共生並存,世界各地的農業群體都存在著小規模的紡織製造業,且蓬勃發展。

在現代,無論去到英國、俄羅斯、中國、墨西哥、肯亞或是烏拉圭,我們所見的各種衣物,包括T恤、牛仔褲、外套和裙子,原料大多不出棉花及石油兩種。同時不論在哪裡,製造這些衣物的生產體系都變得更加消耗資源,且集中並掌控在少數大型企業手中。二○一九年,全球服飾及鞋類的零售額達到一兆九千億美元,是該年全球消費電子產品銷售額的兩倍多、全球軍武銷售額的四倍。此外耐吉(NIKE)運動用品的市值亦達福特汽車的四倍有餘。但曾經是世界上最普遍、分佈最廣泛的大眾藝術——織物製作——如今幾乎從織匠手中銷聲匿跡。

人類學家估算,在工業革命以前,人類投入織布的時間與勞力並不亞於糧食生產。但隨著紡織從日常生活中退場、改由工廠生產,我們的日常節奏出現了不容忽視的巨大轉變,前後兩種世界有如天壤之別,最起碼就像棉布跟聚酯纖維一樣南轅北轍。

現代成衣業的產值或許可觀,但所生產的衣服並沒那麼有價值。二○○○年至二○一四年間,全球衣物產量呈現翻倍成長。這不無可能,因為衣服幾乎已經完全變成穿過即丟的消耗品。這近十五年內,消費者的購衣量比過去平均多出六成,但每件衣物留存的時間只有從前的一半。到了二○一七年,平均每秒鐘就有滿滿一輛垃圾車的衣物(五千七百八十七磅,相當於二點六二五噸)被焚銷或運往掩埋場。

快時尚的警鐘已經敲響,大家開始注意到它帶來的惡果:化學毒劑的污染及勞力剝削。但這些都是老生常談了,眼前最新的問題是該產業的規模。自從工業化以來,紡織及成衣生產的勞工始終暴露在危險之中,史上四起死傷最慘重的成衣工廠事故中,有三起發生在二○一○年代。幾百年來,紡織業不斷破壞環境,時至今日,該產業產生的工業廢水占全球總量的五分之一,碳排放量亦貢獻一成。

上世紀九○年代,「快時尚」一詞在短短十年內流傳開來,但它並非無中生有,也不是近三十年才出現的問題,而是某個好幾世紀以來的沈痾最新的徵兆。我希望刨挖出問題的根源,探索現代服裝體系究竟是如何形成的。

我寫這本書,不是為了介紹布料包羅萬象的歷史以及它在世界各地的生產概況與重要性。相反地,我想講述我所發現的故事,關於人類穿衣習慣的改變,如何從日常的自製衣物演變成複雜神秘的製造體系所生產的成衣,使我們不再動手發揮創意巧思、與土地失去連結,更被剝奪了身為消費者與勞動者應有的權益。

不事縫紉的人,可能無法直覺瞭解到衣服是人做的,而不只是機器。事實上,就連我自己也是等到親自動手做衣服時才真正認清這一點——當時我九歲,想自己做一件珍妮佛康納莉(Jennifer Connelly)在《魔王迷宮》(The Labyrinth)裡所穿的米白色罩衫。這聽來或許荒謬,但我記得看過某個在曼哈頓長大的年輕人學到一件事:種下蘋果籽,就能長出蘋果樹。在今日這樣一個農業與工業完全脫鉤的文化中,類似的事情或許也會發生。開始縫紉後,我發現衣服本身就是圓筒與平面的組合:將平面的布料鋪排在立體的人身上,打洞釘上亮晶晶的鈕扣、折疊收攏抓出褶皺、沿著下擺車縫摺邊。為了做一件衣服,我得仔細研究袖管與衣身的接合方式以及肩膀可活動的範圍。我瞭解到衣領開口必須夠大才能讓堅硬的腦袋瓜順利鑽出、扣上鈕扣,使襯衫貼合頸部。我體認到衣服是種非常獨特的雕塑品,既要呼應身形,又必須改變它:蓬蓬袖能讓手臂產生豐盈的視覺效果,有如鳥類鼓脹的翅膀;寬大的喇叭褲配上小腿腿型,使其化為一只欣喜若狂的鐘。自己動手縫紉,不只讓我學到如何欣賞服裝之美,也領會到當中的藝術價值與勞動之可貴。

當我試著不用布料做衣服,這才明白它有多重要。

十幾歲時,我相當搞怪,很愛唱反調。二○○二跨年前夕某日,我發表了一項謬論,認為人類對於衣料的選擇過於保守、食古不化,實在太可悲。自古以來,大家就認定只有布料才能拿來做衣服,但顯然還有許多合適的材料可以選擇。因此我向朋友提議用紙來做裙子,在跨年夜上穿。

我們約好在萊拉家集合,她家在提斯伯里大池(Tisbury Great Pond)畔,沿著長長的泥土路走到底,她家的綿羊就在一路延伸到池畔的牧場上吃草。我家在一九九五年從佛蒙特鄉下搬來麻州之前也養過羊。我們一群人從快中午開始,準備了一大堆報紙、雜誌跟包材,全部一字攤開。漢娜只選了《Vogue》雜誌封面和透明膠帶來做,任憑她男朋友柯林用剪刀裁剪裙擺,短到屁股蛋幾乎呼之欲出。路克用報紙給自己做了一套帥氣的西裝,萊拉則是用Stop & Shop超市的亮面廣告插頁做出一件百褶裙,還把「糖果樂園」(Candy Land)桌遊附贈的七彩紙板轉盤戴在太陽穴上當作頭飾;將白色列印紙剪成條狀,在後肩及窄扁的胸部上貼成紙環,有如放射的光線,整套服裝相當別出心裁。凱特用紙做了一串同心圓耳環,正面用細帶子綁在一起;我則是用報紙跟捲筒衛生紙分別做出洋裝和耳環。大家都捲了頭髮。

但在派對上,我們精心製作的服裝暴露出設計上的缺陷:它們一扯就破,不堪一擊。從我們一下車就開始掉,接著不管是跳舞、走路、坐著,甚至舉杯暢飲,無時無刻不在瓦解。最後回家時,所有人幾乎衣不蔽體。有了這次經驗,讓我對布料心生敬意。

衣服是用布做的,布的原料有植物性(棉花、亞麻)及動物性(羊毛、蠶絲)兩種來源;十九世紀以後,合成材料及加工技術問世,又多了將植物纖維素處理成液體後壓抽而成的人造絲(又稱嫘縈)以及各式各樣的石化合成纖維(尼龍、彈性纖維、聚酯纖維)等。

本書從亞麻的身世談起:從舊石器時代到十九世紀,北歐人的衣著主要是用某種除了少數權貴菁英以外,現已相當罕用的布料製成——亞麻布。考古紀錄中年代最久遠的織物就是用亞麻或相關的植物纖維製成,第一部份將著眼於織物的早期起源。在許多文化中,織布一直都是女性的工作,即使到了現代,女性在服裝業的勞動力比重依然高達三分之二以上。女性勞動的價值與工資高低取決於所生產的布匹,反之亦然。我也會探討女性勞力在布料邁入工業化生產的初期,具有何種重要性。

第二篇講的是棉花。棉花是一種非常耗水的作物 ,栽種過程中也密集使用化學藥劑,占全球農藥用量將近二成。我實地走訪那些因發展棉業而導致生態浩劫的地區,同時探究建立起這些現代生產體系的殖民骨架。棉業對勞工造成的殘酷剝削不亞於它對土地的傷害。古今中外的人道悲劇,舉凡英國對印度的殖民、美國南方蓄奴以及現代中國新疆維吾爾族面臨的生態大屠殺,棉花都扮演不可或缺的核心要角。

第三篇介紹絲綢。絲綢幾乎是奢華的同義詞,在此我將追溯人類用絲綢製作華服的發展歷程,並探討它如何被用來表徵身份地位。人類慎重地用服飾來定義自己的尊卑貴賤;政治權力不僅以服裝形式作為宣傳手段,有時也能透過對個人穿著及跨國織品貿易的巧妙利用與操作來達成目的。本部份從古代中國談起,從法王路易十四再到現代的超大型時尚品牌,探究服裝與權力、階級之間相互滲透入裡、密不可分的關係。

第四篇的主題是合成纖維。我們從古代的絲綢之路轉入現代的貿易路線與生產體系,追溯合成纖維在二十世紀及本世紀初期興起的始末。西元二○○○年至二○○八年間,以石化原料為基底的石化纖維取代了棉花,成為地球上最多人穿的布料。上個世紀,服裝製造業一度短暫走出血汗工廠,但在政府的支持鼓勵下,又走回剝削基本勞權的倒退老路。時至今日,合成化纖加上低廉勞力,生產出便宜的平價服飾,就像速食一樣,戕害著土地以及製作這些衣服的勞工。

最後,在羊毛的故事中,我們發現過去被稱為平民布料的這種原料,此刻成了前衛紡織實驗的主角,顛覆傳統想像。這些實驗一方面試圖復興服飾工藝,同時又想設法利用紡織機械來滿足人類生活,而非對生存造成威脅。本部份介紹以小型生產模式為主的再生計畫,值得讚頌的是,在眾多參與者之中,有些人以自身行動訴說著衣物與人們、勞動、先人及土地之間的連結,開創全新的篇章。

無論是歷史或當前,衣服在人類的生命經驗中從未缺席。服裝的歷史同時也是人類尋求保暖的歷史,而人類的遷徙與這兩者脫不了關係。研究者相信,人類是在失去體毛很久後才開始懂得穿衣,而這可能是讓最早的遠古人類得以踏出非洲、適應酷寒冰河時期的關鍵技術。若說人類是因為有了衣物才開始遷徙,反過來說,正是基於對它的渴求才促成人類移動,亦同樣成立:十七世紀最早進入現今美國及加拿大內陸地區的歐洲人,就是為了與當地原住民進行毛皮交易而來。

衣服驅使政府制定政策並且界定環境的用途,服裝製造業的發達帶動經濟發展。同時,衣著及其所傳達的許多訊息也影響著我們日常的人際互動——無論是被警察開交通罰單、參加畢業典禮時或在判斷陌生人的社會地位時。作家維吉尼亞.吳爾芙(Virginia Woolf)曾說,服裝「改變我們對世界的看法,也改變世界看待我們的方式。」作為社會符碼的交換場域,服裝是資源、勞動及財富具體交換過程下的產物。想精確理解這些相當特殊的物品,我們就必須接受自己在眾多階層結構中所處的位置。試著去解開全球製衣體系背後的祕密及形成始末,或許也能讓我們對這世界有所改觀。

本書結合採訪報導與歷史考證,雖然我為此走遍世界各國——中國、越南、宏都拉斯、印度、英國及美國各地,但書中介紹的歷史與報導內容其實更有助於我們瞭解美國在建立一個無所不及的全球服裝貿易體系的過程中究竟扮演著何種角色,進而質問美國在一手造成時尚產業的災難後,面對國際間紛紛開始檢討業界倫理的聲浪,為何始終默不作聲、置身事外?二○一三年,孟加拉達卡(Dhaka)發生成衣工廠倒塌意外,一天內奪走上千名工人性命。這樁慘劇促使歐洲消費者聯合起來向服裝品牌施壓,正視勞權與安全問題。在那之後,有些品牌採取了具體而有意義的行動來防止悲劇重演,但美國並沒有出現類似的反省力道與行動,諸如Gap及沃爾瑪(Walmart)等連鎖品牌亦未做出任何重大回應,依然如常營運,彷彿沒事發生。

我在投入研究寫作的這幾年裡挖掘出不少故事,有些教人鼻酸,但也不乏值得稱許的佳話。過程中我遇到許多人,他們不斷摸索,希望照自己的主張打造出心目中的布料,不讓別人專美於前,證明自己也能做出既實用又美觀的東西。我第一個採訪對象是五指湖羊毛廠的傑.阿爾戴(Jay Ardai),他發明了一種方法,將二十世紀初期的老機器重新改造,用來幫小型養羊戶梳理羊毛並紡成毛線,讓他們可以用自家生產的毛料製作織品。後來我在鳳凰城認識一群納瓦荷(Navajo)印第安原住民婦女,她們在一所老舊的高中學習傳統編織,希望能重新修補被種族同化政策切斷的文化傳承命脈。此外我還造訪了I-80州際公路上某家鄉間小店,那裡賣的羊毛皆用本地植物染色而成;我在英國坎布里亞認識當地的養羊戶,他們根據環境地質與地被植物選擇合適的綿羊品種,建立永續的生產系統。最後,我也認識了傳統織布工作者蕾比.古蒂(Rabbit Goody),她沿襲十九世紀的社會合作社模式,在紐約州北部經營一間小小的織布工坊。

布的意象經常被用來象徵人與人之間的連結網絡,從生活中常見的「社會結構」(social fabric)、「社會被撕裂」、「組成聯盟」、「道德素質」(moral fiber)等說法可見一斑。人從出生到老死,始終跟布料與衣物有著密不可分的關係,幾乎可以說,我們透過衣服與布料,與那些這輩子永遠無緣得見的製作者產生了連結。製衣者與穿著者之間的種種關係或許複雜難解,但我希望這本書能成為引路的指南。

小時候我非常喜歡看羅傑斯的兒童電視節目《Mister Rogers》,尤其是介紹工廠的單元。每星期他們會帶著一群充滿好奇的孩子到處參觀,這週是牙膏工廠,下週就是蠟筆工廠。當我四周充斥著起源成謎的日常物品——比方說衣服——心裡突然有種說不上來的感覺,既奇怪又教人洩氣。我寫這本書的目的之一,就是為了回應那股想探究事物根源的衝動,或說是渴望。畢竟,我們所穿的衣服不只是來自工廠或標籤產地的成衣製品,而是源自我們的歷史。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價