活動訊息

內容簡介

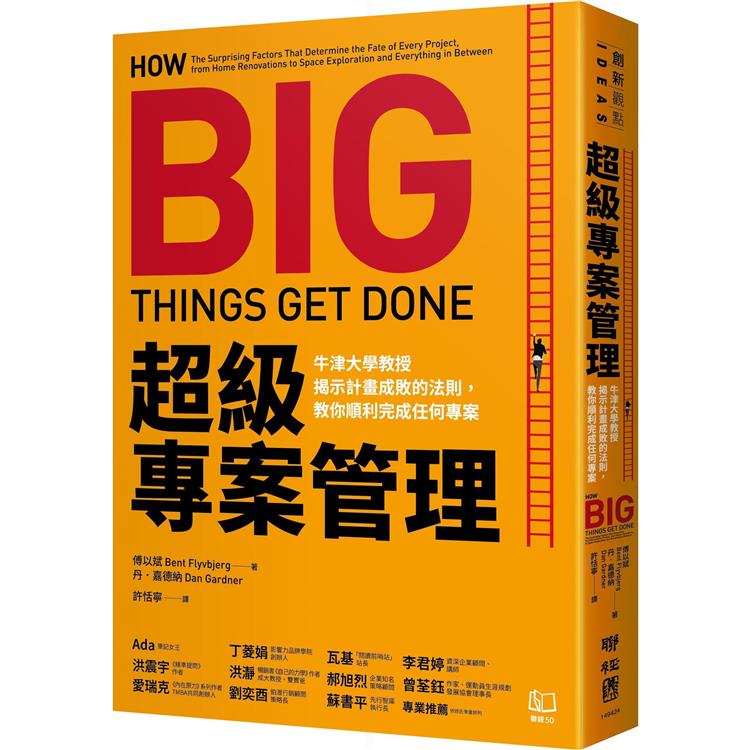

為何計畫總是出錯?為何專案不是超支就是超時?

讓牛津大學商學院教授傅以斌,

帶領你避開計畫中的各種地雷與陷阱。

★亞馬遜書店、《紐約時報》暢銷榜

★《經濟學人》、《金融時報》、《CEO》雜誌、《晨星》2023最佳圖書

★《金融時報》與施羅德商業書獎2023年度最佳商業書決選入圍

★2023年廊燈商業書獎(Porchlight Business Book Award)決選入圍

★洞見趨勢圖書獎(Non-Obvious Book Awards)年度非虛構類作品決選入圍

想想執行專案時那些讓你灰心的經驗,有時賠上的代價遠遠超過想像。然而,就算一再反省檢討,挫敗經歷仍舊會接踵而來,到底為什麼?

根據研究,超過99.5%的大型專案,不是預算超支,就是進度延遲,或者兼而有之。雪梨歌劇院的興建成本,比預估高了14倍;美國加州高鐵的預算,從330億美元飆升到1000億美元,仍然無法完成。類似問題一再發生,不只國家級的大型工程計畫,我們的日常生活與工作也是如此。看似簡單的小事,似乎遠比我們想像的困難。

全球頂尖專案管理專家傅以斌,曾為超過百件耗資十億元以上的專案擔任顧問,並於牛津大學領導專業團隊,花費數十年,蒐集世界各地上萬件專案數據,彙聚成龐大資料庫。在《超級專案管理》中,他分析各種失敗案例的共同問題,以科學方法,揭示那些極少數專案得以順利完成的關鍵,並提煉出人人能夠應用的勝利心法,教你把願景變成可行的計畫,將專案推向成功!

•問始問「為什麼?」

協助你專注於重要的事,以及最終的目的與結果。

•慢思快行

良好規劃、有效執行,縮短可能發生風險的時間段,盡速搞定一切。

•採取外部觀點

你的專案絕非獨一無二,記得多參考他人的經驗。

•知道最大的風險是你自己

留意認知與行為的偏誤,別把注意力全放在眼前的事。

讓牛津大學商學院教授傅以斌,

帶領你避開計畫中的各種地雷與陷阱。

★亞馬遜書店、《紐約時報》暢銷榜

★《經濟學人》、《金融時報》、《CEO》雜誌、《晨星》2023最佳圖書

★《金融時報》與施羅德商業書獎2023年度最佳商業書決選入圍

★2023年廊燈商業書獎(Porchlight Business Book Award)決選入圍

★洞見趨勢圖書獎(Non-Obvious Book Awards)年度非虛構類作品決選入圍

想想執行專案時那些讓你灰心的經驗,有時賠上的代價遠遠超過想像。然而,就算一再反省檢討,挫敗經歷仍舊會接踵而來,到底為什麼?

根據研究,超過99.5%的大型專案,不是預算超支,就是進度延遲,或者兼而有之。雪梨歌劇院的興建成本,比預估高了14倍;美國加州高鐵的預算,從330億美元飆升到1000億美元,仍然無法完成。類似問題一再發生,不只國家級的大型工程計畫,我們的日常生活與工作也是如此。看似簡單的小事,似乎遠比我們想像的困難。

全球頂尖專案管理專家傅以斌,曾為超過百件耗資十億元以上的專案擔任顧問,並於牛津大學領導專業團隊,花費數十年,蒐集世界各地上萬件專案數據,彙聚成龐大資料庫。在《超級專案管理》中,他分析各種失敗案例的共同問題,以科學方法,揭示那些極少數專案得以順利完成的關鍵,並提煉出人人能夠應用的勝利心法,教你把願景變成可行的計畫,將專案推向成功!

•問始問「為什麼?」

協助你專注於重要的事,以及最終的目的與結果。

•慢思快行

良好規劃、有效執行,縮短可能發生風險的時間段,盡速搞定一切。

•採取外部觀點

你的專案絕非獨一無二,記得多參考他人的經驗。

•知道最大的風險是你自己

留意認知與行為的偏誤,別把注意力全放在眼前的事。

目錄

前言 加州之夢

第一章 慢思快行

在你的印象中,大型計畫的記錄不理想?實情更離譜

第二章 承諾謬誤

下定決心投入是必要的,但方法不是你想的那樣

第三章 從右想到左

從最根本的問題開始:為什麼?

第四章 皮克斯規劃

向皮克斯與建築大師蓋瑞學規劃

第五章 你有經驗嗎?

經驗經常被誤解與邊緣化

第六章 所以你認為你的專案很特殊?

仔細想想,其實也就是「其中之一」

第七章 無知其實是福?

據說規劃半天反而會無法成事,真的嗎?

第八章 齊心協力的有機體

每個人必須朝相同的方向前進:抵達交付

第九章 你的樂高是什麼?

做到足以改變世界的規模:模組是關鍵

結 語 改善專案領導的十一種捷思法

附錄一 成本風險的基本比率

附錄二 延伸閱讀 本書作者傅以斌的研究結果

謝辭

注釋

第一章 慢思快行

在你的印象中,大型計畫的記錄不理想?實情更離譜

第二章 承諾謬誤

下定決心投入是必要的,但方法不是你想的那樣

第三章 從右想到左

從最根本的問題開始:為什麼?

第四章 皮克斯規劃

向皮克斯與建築大師蓋瑞學規劃

第五章 你有經驗嗎?

經驗經常被誤解與邊緣化

第六章 所以你認為你的專案很特殊?

仔細想想,其實也就是「其中之一」

第七章 無知其實是福?

據說規劃半天反而會無法成事,真的嗎?

第八章 齊心協力的有機體

每個人必須朝相同的方向前進:抵達交付

第九章 你的樂高是什麼?

做到足以改變世界的規模:模組是關鍵

結 語 改善專案領導的十一種捷思法

附錄一 成本風險的基本比率

附錄二 延伸閱讀 本書作者傅以斌的研究結果

謝辭

注釋

序/導讀

前言

在一九九○年代初期,丹麥官員有一個點子。丹麥很小,人口比紐約市還少,但國家富裕,提供大量外援。丹麥政府希望錢用在對的地方,而教育是再理想不過的目標。丹麥官員和其他國家的官員集思廣益,最後同意贊助尼泊爾的教育制度,打算在這個位於喜馬拉雅山的國度興建兩萬所學校與教室,地點主要位於最貧困的偏遠地區。這個興建計畫會在一九九二年展開,預計二十年後完成。

外援的歷史充滿著浪費公帑的例子,丹麥的這個計畫同樣很容易重蹈覆轍。實際上卻在預算範圍內,提早於二○○四年順利完成︱超前進度八年。接下來幾年,尼泊爾的全國教育程度普遍提升,正面的後續發展不可勝數,最顯著的成效是女孩上學的人數大增。那次的計畫蓋好的學校,甚至還救過人命:尼泊爾二○一五年發生大地震,奪走近九千條性命,許多人死於倒塌的建築物。丹麥蓋的校舍則起初在設計時就注重防震,在地震中屹立不搖。比爾及梅琳達.蓋茲夫婦基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)今日也把這個計畫當成範例,解釋增加入學率如何能改善健康,女孩上學的效果尤其顯著。

我是那項計畫的規劃人,當時的我對結果感到滿意,但沒有想太多,因為那是我接手的第一個大型專案。況且我們做到的只不過是做了我們說要做的事:化願景為計畫,接著依約而行。

不過,我除了負責規劃那次的計畫,我本身還是學者。我愈是研究大型專案是如何成功或失敗,就愈體會到我的尼泊爾經驗其實很不尋常,甚至和一般情形相比,根本是兩個世界。接下來我會帶大家看,數據顯示大型專案其實很少會按照計畫進行,一般更偏向加州高鐵的情形。我的巨型專案管理(megaproject management)研究結果顯示,一般的實務情形通常令人搖頭,最佳實務是離群值。

為什麼大型專案的記錄如此差?更重要的是,為什麼會有罕見的美好例外?為什麼那些例外成功了,其他很多專案卻失敗了?我們在尼泊爾成功蓋好學校,是否純粹是運氣好,有辦法再次成功嗎?我身為規劃管理教授,多年來回答那一類的問題,此外,我也在擔任顧問時多年實踐自己的答案。本書將其中的點點滴滴化為文字。

我主要研究巨型專案,也就是非常大型的計畫。這個類別和其他的專案比起來,有著許多特殊之處,像是國家政策與全球債券市場處理的事,就不同於一般人裝潢家裡會碰上的事。不過,政經等主題得另起一本專書。這裡我想談的是導致專案成敗的共通因子,本書的英文書名「如何搞定大事」(How Big Things Get Done),取名的靈感是我的巨型專案專長。不論從誰的標準來看,那些專案絕對稱得上「大」。不過「大」這種事是相對的。裝潢家裡對一般的屋主來講,八成是他們碰過最昂貴、最複雜、最具挑戰性的專案。在我們普通人心中,把家裡裝潢好的重要性,不亞於巨型專案的命運在企業與政府心中的地位,絕對也是「大事」。

好吧,那麼決定成敗的共通因子究竟是什麼?

在一九九○年代初期,丹麥官員有一個點子。丹麥很小,人口比紐約市還少,但國家富裕,提供大量外援。丹麥政府希望錢用在對的地方,而教育是再理想不過的目標。丹麥官員和其他國家的官員集思廣益,最後同意贊助尼泊爾的教育制度,打算在這個位於喜馬拉雅山的國度興建兩萬所學校與教室,地點主要位於最貧困的偏遠地區。這個興建計畫會在一九九二年展開,預計二十年後完成。

外援的歷史充滿著浪費公帑的例子,丹麥的這個計畫同樣很容易重蹈覆轍。實際上卻在預算範圍內,提早於二○○四年順利完成︱超前進度八年。接下來幾年,尼泊爾的全國教育程度普遍提升,正面的後續發展不可勝數,最顯著的成效是女孩上學的人數大增。那次的計畫蓋好的學校,甚至還救過人命:尼泊爾二○一五年發生大地震,奪走近九千條性命,許多人死於倒塌的建築物。丹麥蓋的校舍則起初在設計時就注重防震,在地震中屹立不搖。比爾及梅琳達.蓋茲夫婦基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)今日也把這個計畫當成範例,解釋增加入學率如何能改善健康,女孩上學的效果尤其顯著。

我是那項計畫的規劃人,當時的我對結果感到滿意,但沒有想太多,因為那是我接手的第一個大型專案。況且我們做到的只不過是做了我們說要做的事:化願景為計畫,接著依約而行。

不過,我除了負責規劃那次的計畫,我本身還是學者。我愈是研究大型專案是如何成功或失敗,就愈體會到我的尼泊爾經驗其實很不尋常,甚至和一般情形相比,根本是兩個世界。接下來我會帶大家看,數據顯示大型專案其實很少會按照計畫進行,一般更偏向加州高鐵的情形。我的巨型專案管理(megaproject management)研究結果顯示,一般的實務情形通常令人搖頭,最佳實務是離群值。

為什麼大型專案的記錄如此差?更重要的是,為什麼會有罕見的美好例外?為什麼那些例外成功了,其他很多專案卻失敗了?我們在尼泊爾成功蓋好學校,是否純粹是運氣好,有辦法再次成功嗎?我身為規劃管理教授,多年來回答那一類的問題,此外,我也在擔任顧問時多年實踐自己的答案。本書將其中的點點滴滴化為文字。

我主要研究巨型專案,也就是非常大型的計畫。這個類別和其他的專案比起來,有著許多特殊之處,像是國家政策與全球債券市場處理的事,就不同於一般人裝潢家裡會碰上的事。不過,政經等主題得另起一本專書。這裡我想談的是導致專案成敗的共通因子,本書的英文書名「如何搞定大事」(How Big Things Get Done),取名的靈感是我的巨型專案專長。不論從誰的標準來看,那些專案絕對稱得上「大」。不過「大」這種事是相對的。裝潢家裡對一般的屋主來講,八成是他們碰過最昂貴、最複雜、最具挑戰性的專案。在我們普通人心中,把家裡裝潢好的重要性,不亞於巨型專案的命運在企業與政府心中的地位,絕對也是「大事」。

好吧,那麼決定成敗的共通因子究竟是什麼?

試閱

計畫本身不是目標。計畫是達成目標的手段。人們不是為了蓋摩天大樓而蓋摩天大樓,不是為了舉辦會議而舉辦會議,不是為了開發產品而開發產品,不是為了寫書而寫書。我們做這些事是為了達成其他事。

我們必須在專案的開頭,阻止心理機制導致的驟下結論,把手段與目標區分開來,仔細思考我們究竟想完成什麼事。蓋瑞問「您為什麼想做這個計畫」,其實就是在努力辨識。

想像一下,有政治人物想連結離島與本土,那麼蓋橋的成本是多少?要蓋在哪?多長的時間才能蓋好?眾人仔細討論這些問題後,八成會感覺已經做好優秀的規劃。然而事實上,他們所做的事是從答案起步,已經斷定蓋橋是最好的辦法,接著就一頭鑽進去。如果不以答案為始,改成探索為什麼想連結離島與本土(縮短通勤時間、促進觀光、提供更便捷的緊急醫療照護等等),那麼他們會先關注目標,接著才討論達成那些目標的方法。這才是事情的正確順序。新點子就是那樣浮現的:如果挖海底隧道呢?渡輪?直升機停機坪?連結離島和大陸、滿足需求的方法有很多。按照目標來看,甚至不一定要是實體的連結,說不定優質的寬頻服務就能滿足需求,甚至超出預期,而且成本是九牛一毛。「連結」外島甚至不一定有必要,或可能不是最佳解方。舉例來說,如果是為了急診,最好的選項或許是在島上就地提供醫療服務。然而,如果一開始就認定答案,接著才開始討論,這些可能性不會浮上檯面。

專案的成功基礎,是在充分了解資訊後找出明確的目標,知道為什麼要做,而且從頭到尾都謹記在心。

專案規劃的標準工具是流程圖,流程圖會從左到右,逐一列出什麼時間要做什麼,等到最右邊的格子列目標完成了,專案就結束了。這個簡單的概念在最初規劃階段也很重要,協助我們以視覺的方式呈現專案本身是達成目標的工具,而不是為了做而做。最右邊的格子是目標,專案規劃必須始於問蓋瑞問的問題,徹底探索那個格子究竟該放什麼。這部分搞定後就能開始思考,剩下的左邊格子要填什麼──放進最可能協助你達成目標的手段。

我稱這種作法為「從右想到左」,不過各行各業的許多人士也有類似的概念。每種領域的講法不同,但概念基本上是相通的。

舉例來說,都市與環境規劃會談「回測」(backcasting)。這個詞彙最初由多倫多大學的教授約翰.B.羅賓森(John B. Robinson)提出,用於討論能源問題。一開始先詳細描述希望達成的未來狀態,接著倒推回去,梳理如果要讓想像中的未來成真,必須讓哪些事發生。例如研究加州的用水需求時,先想像加州在二十五年後的理想景象(供給、消耗率、水資源保育等面向),接著問必須發生哪些事,那個幸福快樂的結果才會成真。

「改變理論」(theory of change)也是類似的流程。尋求社會變革的政府機關與非政府組織(NGO),經常用這個方法提高識字率、改善衛生,或是促進人權保護。第一步同樣是先定義目標,接著才考慮什麼樣的行動方針能帶來那樣的結果。

矽谷的世界很不一樣,但科技圈同樣普遍採取相同的基本概念。「你得先從顧客體驗開始,再倒推回技術。」賈伯斯在一九九七年的蘋果開發者大會(Worldwide Developers Conference)告訴聽眾:「你不能先手上有技術,然後想著要怎麼試著把這東西賣出去。我犯下這種錯誤的次數,大概比在座的各位都多,實在是自討苦吃。」「倒推回去」(work backwards)今日已經成為矽谷的座右銘。

我們必須在專案的開頭,阻止心理機制導致的驟下結論,把手段與目標區分開來,仔細思考我們究竟想完成什麼事。蓋瑞問「您為什麼想做這個計畫」,其實就是在努力辨識。

想像一下,有政治人物想連結離島與本土,那麼蓋橋的成本是多少?要蓋在哪?多長的時間才能蓋好?眾人仔細討論這些問題後,八成會感覺已經做好優秀的規劃。然而事實上,他們所做的事是從答案起步,已經斷定蓋橋是最好的辦法,接著就一頭鑽進去。如果不以答案為始,改成探索為什麼想連結離島與本土(縮短通勤時間、促進觀光、提供更便捷的緊急醫療照護等等),那麼他們會先關注目標,接著才討論達成那些目標的方法。這才是事情的正確順序。新點子就是那樣浮現的:如果挖海底隧道呢?渡輪?直升機停機坪?連結離島和大陸、滿足需求的方法有很多。按照目標來看,甚至不一定要是實體的連結,說不定優質的寬頻服務就能滿足需求,甚至超出預期,而且成本是九牛一毛。「連結」外島甚至不一定有必要,或可能不是最佳解方。舉例來說,如果是為了急診,最好的選項或許是在島上就地提供醫療服務。然而,如果一開始就認定答案,接著才開始討論,這些可能性不會浮上檯面。

專案的成功基礎,是在充分了解資訊後找出明確的目標,知道為什麼要做,而且從頭到尾都謹記在心。

專案規劃的標準工具是流程圖,流程圖會從左到右,逐一列出什麼時間要做什麼,等到最右邊的格子列目標完成了,專案就結束了。這個簡單的概念在最初規劃階段也很重要,協助我們以視覺的方式呈現專案本身是達成目標的工具,而不是為了做而做。最右邊的格子是目標,專案規劃必須始於問蓋瑞問的問題,徹底探索那個格子究竟該放什麼。這部分搞定後就能開始思考,剩下的左邊格子要填什麼──放進最可能協助你達成目標的手段。

我稱這種作法為「從右想到左」,不過各行各業的許多人士也有類似的概念。每種領域的講法不同,但概念基本上是相通的。

舉例來說,都市與環境規劃會談「回測」(backcasting)。這個詞彙最初由多倫多大學的教授約翰.B.羅賓森(John B. Robinson)提出,用於討論能源問題。一開始先詳細描述希望達成的未來狀態,接著倒推回去,梳理如果要讓想像中的未來成真,必須讓哪些事發生。例如研究加州的用水需求時,先想像加州在二十五年後的理想景象(供給、消耗率、水資源保育等面向),接著問必須發生哪些事,那個幸福快樂的結果才會成真。

「改變理論」(theory of change)也是類似的流程。尋求社會變革的政府機關與非政府組織(NGO),經常用這個方法提高識字率、改善衛生,或是促進人權保護。第一步同樣是先定義目標,接著才考慮什麼樣的行動方針能帶來那樣的結果。

矽谷的世界很不一樣,但科技圈同樣普遍採取相同的基本概念。「你得先從顧客體驗開始,再倒推回技術。」賈伯斯在一九九七年的蘋果開發者大會(Worldwide Developers Conference)告訴聽眾:「你不能先手上有技術,然後想著要怎麼試著把這東西賣出去。我犯下這種錯誤的次數,大概比在座的各位都多,實在是自討苦吃。」「倒推回去」(work backwards)今日已經成為矽谷的座右銘。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價