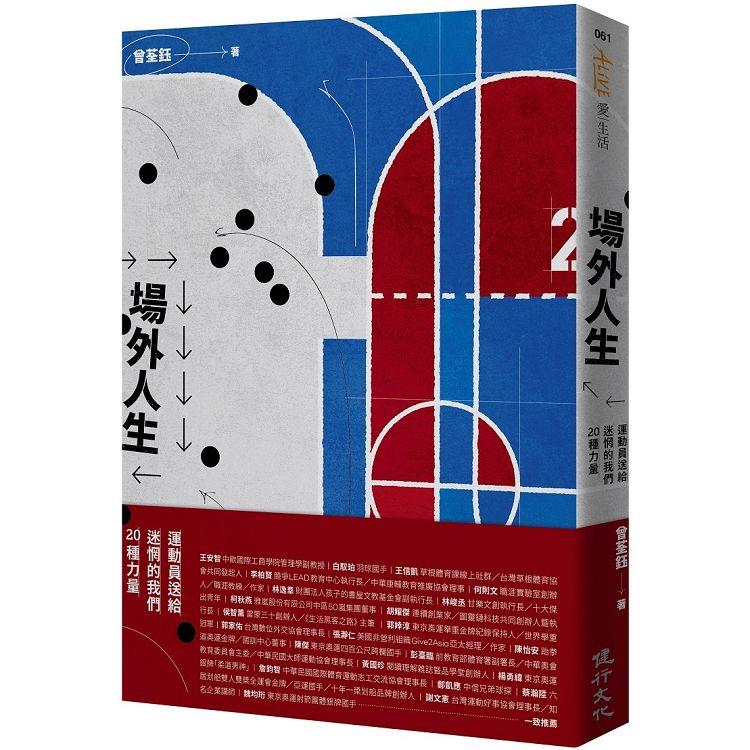

【電子書】場外人生:運動員送給迷惘的我們20種力量

引導運動員規劃未來職場的工具書。內容簡介

二〇二一年的奧運成為全台最熱門的話題,許多得牌選手爭相受邀上節目、代言活動也邀約不斷,十分風光。但是,運動員並不是神,一旦回歸日常,現實的考驗也會隨之而來,尤其熱潮一退,運動員很有可能不再受到關注,或者當運動員退役後,明星光環不再,未來出路成為一個值得深思的課題。

本書創造一個新的嘗試,將運動場的場域切分成探索運動場(Before Sport)發揮天賦、挑戰運動場(During Sport)特殊時刻以及超越運動場(After Sport)轉換實踐,並且思考這些運動場外選手們身上的精神與力量,可以如何轉移到日常生活中,跟我們彼此連結,也讓運動員的精神跟價值可以被彰顯。此外,本書也試著將運動員身上的「體育能力與知識轉化」,應用在我們日常的行動跟價值觀上,並與生活案例連結,讓運動員的專業能力跟每天的訓練,不只用在運動場上,還可以轉化遷移到職場、生活上,當我們看待運動員的角度產生質變,運動員的生涯也將開始改變。

透過從運動員身上學到的點點滴滴,詳實整理成人生的增肌指南。也許你對未來感到茫然,或者你正處於人生的低谷,又或者你知道自己的賽道在哪裡,那麼,這本書絕對值得你閱讀。

本書特色

★ 運動故事寫得精采,故事背後的收斂與延伸也恰如其分,尤其是對於運動員生涯規劃的切角,十分精準。

★ 除了書中的觀點,還有各種探索自我的工具實例,更是讓閱讀的人收穫滿滿。

★ 有故事也有方法,引導運動員規劃未來職場的工具書。

目錄

推薦序

一檔值得投資的優良股票 謝文憲

說出運動員沒說出口的人生 李柏賢

向運動員學習,你必如鷹展翅上騰 王安智

自序

我們能向運動員學到什麼?

Chapter 1 探索運動場(Before Sport)發揮天賦

01 破框力|熱血遇上冷板凳

02 覺察力|身體就是心最好的支點

03 自學力|自己學,才能更快更持久

04 專注力|找到最甜的那個點,打下去

05 出場力|撞牆期該如何有勇氣超越壓力?

06 布局力|你會閱讀一場球賽嗎?

Chapter 2 挑戰運動場(During Sport)特殊時刻

07 敏捷力|怕犯錯,就別來

08 目標力|方向對,不怕路遠

09 耐挫力|走進人生的搖滾區

10 矛盾力|夠負面,才會成功

11 極簡力|多少要自己走過才懂

12 意志力|能夠控制自己,才有真的自由

13 斜槓力|如何成為一位跨領域學習的運動員?

Chapter 3 超越運動場(After Sport)轉換實踐

14 組合力|與其更好,不如不同

15 影響力|超越身體之外,仍能照顧到他人的能力

16 社群力|一群星星,才能讓星空無限綿延

17 圓融力|在他的心上,有你

18 風控力|運動場上的政治學

19 回顧力|用一張圖,找出自己動人的故事

20 借力使力|一切都從一杯咖啡開始

附錄 運動員生涯規劃自主學習補充包

序/導讀

推薦序|一檔值得投資的優良股票

謝文憲 台灣運動好事協會理事長,知名企業講師

去年因為我的第十本書上市,荃鈺很早就約我到台中,上他的廣播節目聊運動,我明明知道桃園到台中上通告很不值得,我為什麼還會去?

貼心與專業。

首先來談貼心,他知道我當晚在台中有場新書發表會,約同一天下午,我就不用跑兩趟;其次,電台明明在大樓裡,錄音前,他竟然在大樓門口等我,讓我很驚訝。

其次來談專業,我做廣播九年,一向是做足功課才會約訪來賓,荃鈺專業勝過我,有過之而無不及,他的訪綱內容之精細、對談之流暢、資料之完整、掌握來賓心理之綿密,的確是廣播節目主持的佼佼者,獲得金鐘青睞,實至名歸。

而他在我眼中,是一位年紀很輕,熱愛運動,將運動推廣、運動專業、運動心理、運動故事、運動產業讓更多人被看見的熱血青年。

一個國家要強,體育運動一定要很強,問題是:一般人對於體育運動的兩極化思維,很難讓台灣的運動產業化與正軌化。

首先,運動的極端思維中,中華隊要有好成績,甚至奪牌,是必備條件。故此,一日球迷、大賽運動迷都常在我們的生活周遭出現,一旦中華隊兵敗,或是大賽褪去,運動領域便不會被民眾投入大量關切。

其次,運動極端思維的另一邊,即是因為要減肥,所以我要運動。運動一旦跟減肥綁在一起,意志力薄弱就會拖垮運動本身的良善意義與本質成效。故此,三天捕魚兩天曬網的N日運動迷,在短期不見成效的日子過後,沙發馬鈴薯、忙碌上班族的藉口便故態復萌,運動變成是恐怖的負擔。

我一直認為:「選擇運動,就是選擇一種生活方式,它是一種習慣,是一種心態,而非短期利益。」

試想,我們從小學到大學,每個人生階段都有的學科是什麼?答案就是:國文跟體育。國文是語言與文學,你一定天天都會用到,體育是生活態度與人生觀,你更應該天天會用到。

然而考試會考的學科,大家都很重視,而考試不會考的體育,往往就被忽略,我今年五十三歲,學科已經離我好遙遠,而運動與體育,如今卻在我生命中佔據最重要的位置。

不是我要成為中華隊的隊員,更不是要代表國家出賽,我也不是利用運動減重,對我而言:「相較於運動成績,我們更應在乎運動精神。」

在寫這篇推薦文時,我與幾位專業人士所創立的「社團法人台灣運動好事協會」,獲得一一〇年台北市體育局頒發「推動兩性平權卓越貢獻獎」,我們長期關注兒少扶助、運動平權、女性運動員,還有那些或許在大賽中不易被看見的隱形台灣之光,因為我們知道:「體育可以救國,強國必先強身」。

幫助一個需要幫助的家庭,我們有跟金錢一樣好的方法,就是扶助他們的運動成績,同步鼓勵孩子不要放棄學業,我們的力量非常有限,荃鈺會是我們最重要的支持者之一,他是最棒的運動員生涯規畫者。

我很喜歡荃鈺,也喜歡他的書,我想大概不會有人把運動員可以具備的能力,如此的細分與著墨,他的運動故事寫得非常精采,故事背後的收斂與延伸也做得恰如其分,尤其是對於運動員生涯規畫的切角,十分精準。

有時運動故事會被刻意灑狗血,或是神格化,作者很完整且具第三人視角的觀察,為讀者做出敏銳切點,再從作者角度延伸出人生態度與觀察點,我非常喜歡這樣的寫法。

如果運動員生涯規畫師曾荃鈺是一檔股票,我一定會現在買進,等待他翱翔起飛,我推薦荃鈺和他的新書。

推薦序|說出運動員沒說出口的人生

李柏賢 競爭LEAD教育中心執行長 /中華康輔教育推廣協會理事

大多數的時候,我們是從讀作者的書,來認識作者這個人。

而我讀這本書卻是反過來的。

我是先認識了荃鈺這個人,才拜讀他的大作。

在還沒讀這本書之前,荃鈺給我的標籤是:有溫度、理想化、知天命。

什麼意思呢?我很少遇到一個人在還不到三十歲,就已經真正知道自己這輩子要做什麼。

這句話的關鍵在『真正』兩個字。

因為我有很多的學生,也同樣很早就說自己這輩子要做什麼。但往往,他們還沒想清楚,只是覺得這是一個夢想,或是模仿著他人對未來美好的想像。

而我一開始聽到荃鈺說,他要在四十歲前退休,然後專心幫助運動員,做他真正想做的事。

我當時其實不太相信,因為我覺得這個年輕人絕對是明日之星,怎麼可能放棄他擁有的光環。

果然我猜對了一半。

從我認識了荃鈺,他在二〇一五年走進我的教室開始,舞台就早已為他準備好。

荃鈺受邀到TEDx演講,主持廣播節目,在天下獨立評論跟親子天下翻轉教育撰寫專欄、與Hahow線上學校開設心智圖法圖解表達力線上課程。

他已是講師界裡的一流選手。而我沒猜到的另一半,就是他真的一直朝著他的理想、承諾前進。

他成立了「中華民國運動員生涯規劃發展協會」非營利組織推廣他運動員生涯教育的志業,把職涯跟生涯做了完美的結合,也因此誕生了這本好書。

而讀完這本書後,他的標籤又多了三個:很細膩、超認真、有智慧。

一口氣讀完荃鈺老師的大作,真的是很過癮。

本來以為有關運動員的書,像我這樣的運動門外漢,一定要硬著頭皮才能讀完,但萬萬沒想到,會這麼的好看。

說好看,又把這本書給說淺了。

這本書中的每一個篇章,都有可能是每個人在生涯規劃中常會遇到的盲點,可能因為荃鈺本身有著深厚心智圖技術的底子,每篇文章的邏輯清晰,架構完整,無論是故事或研究實例,都恰如其分的讓讀者輕鬆吸收內容。

讀完這本書,我甚至覺得每個迷惘中的夥伴都應該拜讀這本大作。

甚至已經在職場中載浮載沉的夥伴,這本書絕對會是你的福音。

不只是書中的觀點,還有各種探索自我的工具實例,更是能讓閱讀的夥伴收穫滿滿。

在此我真的要和荃鈺老師說聲謝謝,因為同為教育工作者,看到未來學生能有這本好書可以閱讀,實在太開心了。

這些年認識荃鈺,總是為他所做的事感到萬分佩服。

因為,你會看到他一路走來始終如一,接觸過他的學生,都能感受到他的溫暖。

看完這本書的念頭,我只有想該怎麼協助來推廣,讓這本書能讓更多人看見。

我擔心大家以為這只是本書寫運動員精神的書,那你就大錯特錯了。

光是第一章的「探索運動場 發揮天賦」,就已經能解答很多夥伴心中的疑問。而我個人更喜歡的是第二章「挑戰運動場 特殊時刻」。

每一個篇章都有著真知灼見,引領你挑戰並邁向卓越。

如果你還沒有認識荃鈺這個人,這本書是非常好的敲門磚。

如果你早已聽過或接觸過他,那麼你一定是迫不及待的想翻閱這本好書。

我很幸運在人生的旅途中,能結識這個優秀的朋友,也讓我的生命增添了很多精彩。

因為荃鈺的引薦,讓我有機會接觸運動志工,這些年也從這些志工身上學到了很多;也因為荃鈺的引薦,我們辦了運動員的講座,讓我第一次近距離接觸奧運金牌舉重女神郭婞淳,我永遠記得她在講座中回答學員的問題:「你喜歡舉重嗎?」

她說:這個問題很難回答,因為舉重跟一般的運動不同,其他的運動都是要努力追求成功,但是舉重的最後,一定是以失敗作結,所以,很難有那種興奮的感覺,但是這就是我選擇的人生。

聽完她真誠地表述,真的能感受到運動員所選擇的人生,是旁人無法理解的,但是真的可以激勵我們。

這本書有更多精彩的對話與反思,實實在在地呈現出許多台灣運動員的故事跟想法,等著你來挖寶。

再次謝謝荃鈺寫出這本好書,造福更多的莘莘學子。

推薦序|向運動員學習,你必如鷹展翅上騰

王安智 中歐國際工商學院管理學副教授

荃鈺是個不斷重新定義自己的人。

初次遇見荃鈺,是在一場招聘大學生投入偏鄉志願服務教師的面試上,我是面試官之一。老實說,體院在讀生不是我們的首選,但所有人都對他字正腔圓、有條有理的國語文教學大感驚艷。他理所當然地獲選,後來也成為當年表現最好的志願教師之一。

一年多以後,荃鈺再次出現在我的生活圈,因為他體院畢業之後,來到我居住的城市讀圖文傳播研究所。感覺是一次大跳躍?他告訴我,在體院上過一門心智圖法選修課後,他對這項知識統整的技術非常感興趣,正跟著當時的老師持續進修。他也曾在大學階段參與過許多影片拍攝競賽,贏得電台實習機會,對傳播並不陌生。進碩士班後,他想研究怎樣用心智圖法提升教材的使用效果。

從那時開始,荃鈺的發展始終讓我感到驚喜。他開始當心智圖法講師,不久後就有培訓界的朋友跟我說:「你知道曾荃鈺嗎?他最近滿紅的。」他接了企業或非營利組織的各種課程,站上了TED Talk的紅地毯分享運動怎樣豐富他的人生,又說他想做一個廣播節目,把運動員的故事分享給更多人知道。「空中荃運會」這個節目就這樣橫空出世,還讓他連續入圍了兩屆金鐘獎。

但當荃鈺跟我說,他已經報名鐵人賽、要挑戰半年後比完全程時,我是真的替他留了一把冷汗。荃鈺啊,你其實不是運動員、只是認識很多運動員,你知道嗎?但他開始把各種游泳、跑步、騎行訓練,老實地塞進他四處奔波的忙碌講師行程表裡。到他參賽前一天,我還在心裡默默為他禱告,希望他「知所進退」,不要帶傷而歸。結果他不但成功完賽,不久後又報名隔年賽事、再度完賽,第二年的成績還顯著提升。

所以,後來荃鈺再說,他想從無到有組織大家,成立一個專注於運動員生涯發展輔導的協會,或者從零開始累積稿量,走上網路專欄作家之路、接著出書,我就一點都不意外了。他是講師、視覺記錄師、主播、主持人、入圍者、專欄作家、理事長、奧會委員。他從不給自己設限,所以總能變成自己想要的樣子。

荃鈺漸漸學習取捨、裁剪自己的多重面貌,在許多可能性中譜寫出動聽的主旋律。最先他想幫助運動員,一群為了極致競技表現而不斷操練自己、突破自我的人。奪牌風光也好、落敗失意也罷,他們都把自己的青春賭在同一件事情上。旁人在他們勝利時與其同享榮耀,卻沒有人想過在極為年輕的歲數退役之後,他們的未來何去何從。荃鈺想幫助他們,引導他們思考,與媒體溝通、整合資源,甚至建立個人品牌。

荃鈺自己的生命起伏是從低谷開始:大學入學考試失常,成績只夠上體院。從那時起,他想辦法探索自己、挑戰自己、超越自己。他突破框架、認真自學,專注地把握每一次的出場機會、布局自己的人生。他設定目標,然後靠著強大的意志持續追求,不怕犯錯、不怕挫折,甚至實現跨領域的學習。略有基礎之後,他組合自己手中的資源,也發揮自己在所屬社群中的影響力,平衡多方需求、借力使力。

想當初,不過是十八歲的年輕小子,哪裡來的志氣、眼界和恆心?反思一路以來的經歷,荃鈺才發現,是因為自己和一群運動員朝夕相處,才從他們身上耳濡目染,培養出深厚的生命韌性,開啟未來的無限可能。能夠不斷重新定義自己,正是運動員們在潛移默化中教會荃鈺的事。

多年以後,荃鈺立下了想幫助運動員的初心,但其實一直都是運動員幫助了自己。他只不過是從心智圖法、傳播、培訓專業中,幫運動員把難以言喻的直覺具象化,再用言盡其意的形式反哺回去,使運動員有機會知其然、也知其所以然。

運動員可以幫助荃鈺,也可以幫助你。

因為這樣深信,讓荃鈺在短時間內逼著自己堅持寫作,把他從運動員身上學到的點點滴滴,整理成這本人生的增肌指南,好鍛鍊你的心、思、力。也許你對未來感到茫然,感覺再往前走,已看不到任何前人的腳蹤。或者你正處於人生的低谷,想要振作卻身心困乏,不知該如何重新得力。又或者你知道自己的賽道在哪裡,但對手實在太強大,再練四年也難有奪牌希望。那麼這本書特別適合你。

正是書裡的三章、二十堂課,讓荃鈺實現了人生突圍。做為荃鈺的多年老友,我親眼見證他的成長、累積及蛻變。我也是教育工作者,相信一個人認真面對生命之後所得到的總結,可以幫助其他人。不要害怕踏上沒人走過的生命賽道,也不要擔心對手比自己更高、更快、更強。「奔跑卻不困倦,行走卻不疲乏」(引自聖經《以賽亞書》40:31),找到屬於你自己的運動家精神,你也可以不斷重新定義自己。

各就各位、預備、跑!更好的人生,就從翻閱下一頁開始。

自序|我們能向運動員學到了什麼?

從沒想過可以寫一本書,而且是跟運動有關。

「運動」是一個很特別的場域,尤其是在台灣。

我記得自己國小時,最喜歡的社團活動就是舞龍舞獅,玩著玩著在台南廟會街頭,享受流汗暢快後可以伸手到橘色塑膠大冰桶中拿取彈珠汽水的暢快,表演後還有錢賺,我當時想:「舞龍舞獅應該就是世界上最棒的工作了吧!」

高中時就讀升學班,每天被考試壓力壓得喘不過氣來時,田徑場就變成唯一可以解放的地方,或許因為逃避壓力,我大學選擇就讀台體大運健系,也算是圓了自己說不出口的想法;但畢業十年後回頭想想,我所有現在擁有的一切,其實都是運動教會我的,運動讓我學習像哲學家一樣的思考,同時也像古代奧運運動員一樣的去做、去體驗,試著做一個腦袋與身體合一,有敬畏、有榮譽、有眼光、有思想的體育人,而我也在訪談超過一百五十位運動員後發現,許多運動員身上確實有這種獨特看事物的角度,他們總是啟發我,只不過需要走得離選手們更進,觀察得夠久,才會被他們深深打動。

東京奧運期間,因為疫情我們協會與校外體育系開始辦理每週六晚上八點的線上體育時事論壇《圓桌體育大會》,查資料時發現,二〇一九年日本學研教育綜合研究所近期發布的《小學生白皮書》調查顯示,日本小學男生,把足球運動員放在理想執業的第二位,棒球運動員則是第三位,這在升學主義至上的台灣幾乎是不可能發生。日本的運動員不論是明星球員或是一般選手,在社會上都其精神指標性,甚至被人尊重,雖然兩地國情文化不同,但我相信幫助台灣運動員找到與社會連結自信是首要問題。

教育部統計二〇二〇年國高中體育班學生人數達到四萬人的門檻,每年這些體育孩子們畢業後,生涯出路堪憂,國小、國中、高中三階段體育班招收人數分布不均,六成國中體育班畢業生,無法順利銜接至高中體育班培訓,高中畢業後大數無法用體育升學,消耗許多社會資源,如果觀察背後結構性的原因,其實是民眾根本不覺得運動員的存在與否與他們的生活有哪些相關。

觀察台灣體育相關書籍也可以推知一二,除了體育教科書(請各位仔細回想一下自己國中、國小的體育課本真的有翻開過嗎?),就是健身、食品營養跟醫療的書籍會談到運動,最後則是國際知名選手的人生傳記,但關於台灣運動員自己的故事,以及論述運動員精神的讀本卻是少之又少。

本書就是希望可以創造一個新的嘗試,將運動場的場域切分成三個章節段落,分別是探索運動場(Before Sport)發揮天賦、挑戰運動場(During Sport)特殊時刻以及超越運動場(After Sport)轉換實踐,並且思考這些運動場外選手們身上的精神與力量,可以如何轉移到我們日常生活當中,跟我們彼此連結,也讓運動員的精神跟價值可以被彰顯。

為了讓文章內容更好閱讀,我引用哈佛大學David Perkins 教授得一套理論,他稱之為全局性的理解(big understanding),從四個方向深化我們對運動員精神價值與知識的理解,分別是:

(1)深刻洞見:將學到的知識賦予情境,善用比喻,透視現象看見本質,轉化成理解這個世界運作機制的見解。

(2)行動原則:讓這個知識所學,對我們將來的行動具有指導的意義。

(3)價值取捨:思考這個知識的適用範圍,連結社會規範,倫理道德與個人的價值觀。

(4)機會連結:思考這個知識在不同的領域,以不同的形式呈現,是否有新的機會跟場合運用的可能性。

這本書中,我們試著將運動員身上的「體育能力與知識轉化」,也就是試試看能否將運動員身上的抽象精神,轉化應用在我們日常的行動跟價值觀上,跟生活案例連結在一起,讓運動員的專業能力跟每天的訓練,不只用在運動場上,還可以轉化遷移到職場、生活上,當我們看待運動員的角度產生質變,運動員的生涯也將開始改變。

很幸運的,從我有這樣的想法開始,有機會連續十一年參與奧林匹克研討會的經歷,讓我在二〇一七年有幸開始主持廣播節目「空中荃運會」,透過專訪運動員聊他的生命故事,我自己很受到啟發,節目也因此入圍過兩屆的金鐘獎,之後陸續到希臘奧林匹亞發表學士後研究,到捷克第二大城布爾諾分享台灣的奧林匹克教育,這期間我思考更多的是,該如何讓更多選手的故事被搜尋、被更多人看見,於是二〇二〇年開始,陸續將運動員的故事撰寫到運動員生涯教育學院網站、運動視界等網路平台上,二〇二一年初更有機會在天下獨立評論撰寫體育專欄「運動待轉區」,分享許多運動員的生涯故事、轉變與成長的歷程,同年在東京奧運的熱度下,也在親子天下翻轉教育撰寫體育教育文章,這些經歷真的都是因為運動,讓我可以接觸到更多的可能,我也見證著台灣對於運動選手的觀念正在轉變,影響力也漸漸浮現。

其實不管做什麼樣的運動,我們的身體絕對是伴隨我們一生最久的,比你的工作甚至是家人、情人都還要久。運動不僅僅是為了健康的考量,也不僅僅是為了成績、為了名次跟跑得多快、破了多少紀錄,運動它像是一種修行,你會在運動中讓身體帶著你,指引你到你不曾走過的地方,在行動之間讓你的靈魂再次活了過來。

或許,我們不用聽太多偉人的故事,因為這些故事往往隨時間逸散,真假參半,但在我們每個人身邊,都有許多平凡的運動員,聆聽他們真實的故事,在那對你來說既熟悉又陌生的運動場上,他們承受難以言喻的挫折、眼光、壓力、痛苦熬了過去,你將覺得自己也可以不再平凡。

(節錄)

試閱

「當每個人都覺得你已經足夠時,你依然持續更嚴格的砥礪自己……去享受那份不適感,不然,就去別的地方享受失敗。」麥可‧喬丹御用訓練師提姆‧葛洛佛(Tim S. Grover)《強者之道》

打從我們出生開始,就不斷在突破自己。從爬至走、從走到跑;從依靠母親呼吸至誕生那一瞬間所吸的第一口空氣,都是屬於自己的突破,然而隨著時間推移、年齡的增長,要想突破框架反而變得越來越難了。但,真的是如此嗎?

賽場上的成績框架,每位運動員都想打破,正如同生活上那些討人厭的框框條條,人人都想跳脫一般,但是,當破框的機會真的臨到你身上時,又有多少人真的敢走那條人煙稀少的路呢?突破常規,超乎期待總是屬於少數人的,更別說當生涯出現分岔點,當熱血遇上冷板凳時,選擇突破既有的框架,是件多麼不容易的事。

破框,需要懂得回顧自我優勢,也要思考機會成本

某一年聖誕節前夕,我認識了一位思想成熟的籃球運動員。

身高一百八十五公分,球風強硬、防守能力強、基本功紮實……背號2號的潘向挺,生涯卻始終都拿第一。從籃球名校苗栗明仁國中打完JHBL畢業後,接連在U16亞青、HBL能仁家商、UBA國立體大到SBL台啤,一路走來都是冠軍。從沒嘗過失敗的滋味的他,卻在二十五歲職籃國手的黃金時段選擇退休。會做出這樣的選擇,潘向挺有他深思後的理由。

潘向挺說:「每個喜歡打籃球的孩子,都會夢想著自己有一天成為SBL職業籃球選手。但當我在選秀第二輪選上SBL台啤之後,卻是我籃球生涯低潮的開始。」潘向挺從小到大都是打主力先發,但是在SBL時期,兩個季度僅出賽14場比賽,潘向挺每天苦練,但板凳卻愈坐愈冷。時間一拉長,那種失落與沮喪感無以言喻。當在場上的節奏跟感覺跑掉,對自己也會愈來愈沒有自信。突然被換上場時急著想表現,結果往往差強人意,心理壓力又會更大。

打球可以賺錢,但是我能打一輩子嗎?

當時坐在板凳上的潘向挺時常這樣問自己,台灣SBL的薪資,如果無法讓我靠打球賺到一輩子的財富,那我勢必要改變跳出這個既有的框架,才能夠銜接社會,找到自己不同的可能性,增加未來進入社會的優勢。

他也清楚地知道前有學長、後有新秀,認清了自己的角色定位後,想了想如果自己還能讀書,也不害怕嘗試,何不走到籃球外的世界試一試呢?就這樣,籃球路上看似一帆風順的潘向挺,卻在最後一個層級選擇離開待了將近十幾年的籃球圈,「脫離了」原先束縛住他的框架。

突破他人給你的「合約身價」,看見合約外的「自我價值」

當有人問潘向挺說:「你能夠放下SBL冠軍的光環,拿更少的薪水從基層做起嗎?」潘向挺在心裡默默告訴自己:「現在賺多少錢,不該是決定我去留的理由,我能夠為未來累積多少,靠腦袋賺錢才是本事!」

流著阿里山鄒族血液的潘向挺,回想起國小時曾有老師這麼說道:「你整天都在打球,靠打球可以當飯吃嗎?」這句話使當時的他在心中告訴自己:「我一定要打到SBL,靠運動賺錢證明給你看!」突破他人認為他做不到的框框,或許潘向挺舊是就是有這種不屈不撓的精神,連帶造就了面臨人生轉折點時無所畏懼的自信。

最後,潘向挺選擇到法國品牌迪卡儂運動用品集團,從實習生開始學起。對他而言,物流、進貨、貨品陳設、行銷、商業策略圖、經濟表現圖……都是全新的領域。有些人笑他這樣做是浪費天賦。但潘向挺認為一個人的價值,不是只看當下一紙合約上的數字是多少,而是放眼五到十年後的未來,自己是在增值還是貶值?

當球員生涯走下坡的三十歲,籃球還會是唯一的選項嗎?「如果我可以提前,在高峰二十五歲時找出路,見好就收,趁還年輕到企業學習個五到十年,我不但有了運動員的經歷與特點,容易被企業選中之外,五年後三十歲的我,跟三十歲整體表現正在下坡的運動員,將會產生一個黃金交叉,到那個時候,或許當初嘲笑我太傻的人,說不定就不會這麼說了,這只是每個人思考生涯的長度不同而已……」抓到自己生涯的節奏,知道自己在做什麼,選擇什麼都不會可惜

「生涯選擇本來就沒有標準答案,職涯轉換初期有猶豫很正常,只要把眼光看得遠一點,或許答案就會不一樣。」

想要打破框架,除了要破自己心裡的框,有時後還要應付別人的眼光。「大多數人認為我不打球很可惜,但是一直打球,卻不知道自己還能做什麼。一輩子只會打球,這樣的生涯其實更可惜,因為你根本不知道自己錯過了什麼。」潘向挺說:「會覺得可惜都是比較來的,誰說當SBL球員就一定比當業務、開飲料店的工作好?大家都是用自己的雙手努力賺來的收入,賺錢讓家人溫飽不會丟臉,每個工作都有他的價值,關鍵是知道自己想要什麼。」

選手轉職到職場,雖然很多看似要從頭學起,但其實也有許多運動員獨有的特色跟加分的地方,潘向挺認為,「像是在職場做錯事或是接到客訴,有些人會不敢承認或是會手忙腳亂,但我從籃球場上學到的抗壓能力,對球賽這種一翻兩瞪眼的結果,我都能在如此高壓的環境下完成任務,在工作上也更能承擔責任,勇於認錯,快速學習修正。這都是我在職場上,因為當過運動員而很加分的事。」

負責面試潘向挺的迪卡儂營運總監游家毓則說道:「我們當時其實最好奇的就是,一位二十五歲,正值青春有名的SBL明星球員,真的可以放下身段嗎?但事實證明,我們從試用時期的觀察跟他平常待人處事的細節上來看,潘向挺確實有善用他運動員的優勢,不怕人群,抗壓力高,也懂得激勵別人與團隊合作,這些是我們公司非常看重的。」

「我曾認識三十幾歲的職籃老將,自己還想打也還能打,但卻不被續約,對其他球隊來說他年紀又太大,結果面對生涯困境。如果這之前都沒有其他的轉職規畫,家裡有妻小、有房貸車貸,要轉職的壓力肯定比現在的我還要大。」潘向挺想得長遠,卻也實際,你不退休,早晚也會「被退休」,不要讓自己無路可退,而是見好就收。你留念舊有的光環不放,當光環不在時,老東家還有沒有辦法將尊嚴留給你,還是告訴你因為現實身不由己,恐怕等你遇到時已經來不及。

「過去我在SBL享受過掌聲跟光環,這些都會過去,把光環留在記憶,把尊嚴留給自己,認清現實,或許放下光環後的人生,依然可以精采萬分。」

有誰能想到,當時在籃球場上的奮鬥經驗,現在能讓他轉換至職場上並發揮實質的效應?潘向挺將球場上的挫折,轉換成為未來生涯思考的養分跟助力,跳脫出原先的框架,突破出一道屬於自己的人生新道路,並且持續地往前邁進。

我們都喜歡做擅長的事情,專家如此,運動員也是如此。一般的運動員會專注在自己曾經成功的經驗上,因為他們相信這樣的作法可以幫助它再次成功,但優秀的運動員,會懂得「破框」思考,不眷戀在過去的成功上,反而聚焦在如何突破過去的自己,迎來下一個成功。

暢銷書《有錢人跟你想的不一樣》作者T‧Harv Eker曾說:「你所專注的事情會被放大。」這有點像認知心理的「瞳孔效應」一樣,人就是會看到自己所專注跟在乎的事物,而一般的運動員專注在過去的成功跟如何避免失敗,而真正優秀的運動員則是專注在如何打破舊的自己,迎向新的成功。但要怎麼真的破框呢?你必須要先行動再修正,只有做了才知道結果如何,只有先跨出去,才有延伸的可能。

對選手來說,突破既有的框架,是一件不容易,卻又必須天天做的事情。運動比賽之所以激勵人心,正是因為在運動規則中卻能跳脫束縛,飛躍灌籃,在十二碼以不可思議的角度,觸網得分,在看似體能已經到了極限,卻又在關鍵時刻一舉超前,這些突破,都來自於先前默默地累積,所有精采都是靠著大量汗水及淚水交織而成的。

有些人永遠都在準備,永遠都覺得不足不夠,直到機會不再,他們不相信自己,不認為自己有能力可以開始,但頂尖的運動員會勇敢去嘗試,嘗試後修正,再嘗試,直到產生改變。

1-4專注力|找到最甜的那個點,打下去

「人的思想是了不起的,只要專注於某一項事業,就一定會做出使自己感到吃驚的成績來。」—美國作家,馬克.吐溫

想像你自己,迎著風站在棒球場的投手丘上,在一局上半時,你投出的第一顆球的感覺,跟九局下半滿,一、三壘有人,兩好三壞時的關鍵投球時的感覺,有哪裡不一樣呢?生理動作一樣的投球,但是心理呈現的壓力卻是截然不同。告訴自己:一切都在掌握之中,你的比賽成果,只是練習總和的一場驗收,從呼吸開始,六秒緩慢吸氣,兩秒閉氣,七秒吐氣的循環,連續做兩次,用三十秒的時間,讓自己進入專注的狀態,完全的掌握自我。

你是「聽棋者」,

還是「想鳥人」?

談到「專注」,就不得不好好說說他的另外一個好兄弟:「發散」,兩者互為表裡,也是大腦運作的兩種不同模式。

在二○○四年的西洋棋錦標賽,有場賽事特別引人注目,就是由西洋棋高手加里,對上十三歲的男孩馬格努斯。當時的賽況非常膠著,彷彿可以聽到棋者滴汗的聲音。但這時,馬格努斯站起來了,跑到隔壁去看其他棋局。

加里嚇了一跳,心想:「莫非是藝高人膽大?」不太專心的馬格努斯,最後, 竟跟專心的加里,打了個平局。這到底是怎麼一回事?

在《學習如何學習》這本書中,做了個有趣的比喻,你的心智就像一座彈珠檯。專注模式,就是彈珠台排列密集的碰撞物,你的心智彈珠,在這區間撞啊撞啊,撞出路徑,但思維跑不遠。而發散模式,就是排列鬆散的碰撞物,心智彈珠雖然無法集中火力,但在腦中的活動範圍,卻是海闊天空。

專注很好,但適度分神,會更好。所以,你必須學習,在「學棋者」跟「想鳥人」間,切換專注與發散模式。「學棋者」跟「想鳥人」的故事來自孟子,孟子說:有兩個人跟弈秋學下棋,一個非常專心致志,另一個卻在想有隻天鵝飛過,還想拿箭去射牠。孟子當下鐵口直斷,說:決定這兩人成就的,不是智商,而是專注。

當然,我不否認專注絕對是必要的。發散聽起來就是分心嘛,當然是專注比較難也比較被推崇!的確,分心不難,但難的是有節制的分心。不然你看,很多學生是分心高手啊!書沒讀幾分鐘,手機卻滑到沒電。那根本就談不上專注與發散,純粹是在擺爛。

真正最好方式是什麼?那就是:用專注模式打怪,用發散模式領賞。你專注到一定程度後,暫時放下手邊工作,去做一些不用花腦力的事。比方摺衣服、整理房間,或聽沒有歌詞的音樂,或做點運動,尤其是散步。你知道人類的文明,就是靠散步發展出來的嗎?

像是提出演化論,氣爆教宗的達爾文,家裡附近有條四百公尺的步行道,他在那邊走邊想,還取名為「沙徑」。創作出《天鵝湖》樂章的柴可夫斯基,每天散步時間是兩小時。寫下《雙城記》的大文豪狄更斯更狂,每天下午散步三小時。

我很好奇,他們腳都不會痠嗎?不過講到這,你就應該明白,我們為什麼要重新定義專注。

專注很好,但有發散做後盾的專注,更好,只在需要專注的時候專注,才能掌握每個細節。在地球表面上,因為專注力就會明顯影響最終結果的職業,我想就是運動員了。

有「瑞士球王」之稱的職業網球選手費德勒,我曾看過一個球迷在網路上分析說,他在看球賽轉播的時候,看到一記費德勒擊出的漂亮正拍致勝球。然而在緊接著的慢動作播放中卻發現,費德勒在擊球的那瞬間,眼睛竟然是閉上的!

在擊球之前,費德勒的眼睛究竟看向哪裡?於是他找出影片來,一個畫面一個畫面去分析,發現費德勒幾乎在每一次擊球的瞬間,頭部與視線都短暫停留在那個即將發生的「擊球點」位置,反拍與正拍似乎都是這樣,只在完成擊球之後的向後帶拍(follow through)才移動視線。

費德勒為什麼要將視線停留在擊球點?最主要的原因,就是為了要能夠「專注」。

有從事動態運動的人應該都知道,要在長達數小時的時間中一直維持高度專注,幾乎是不太可能的事。特別是在體力降低的時候,目光與其整場盯著飛快的球,還不如只在有需要的時候把注意力凝聚在擊球處。因為只有在需要專注的時候專注,注意力才可以獲得提升,讓所有思緒都收攏在擊球的那一刻。

第二個原因,是為了要能夠「暫停」。人的眼睛每秒能分辨二十四幅圖畫,當我們的目光集中在一個位置的瞬間,就會產生一種類似「暫停」的效果,讓球員可以觀察到細微的狀態改變,也可以感覺到自我的步調,排除外在雜訊,回到自我的掌握之中。

既然我們知道,不管是下棋、寫作、網球都需要專注,但要專注在什麼地方有最高的績效呢?答案是高價值區。

高手,就是在高價值領域,

持續做出正確動作的人

如果你聽過大名鼎鼎的股票之神巴菲特,那麼泰德.威廉斯在棒球界的位置, 可不比巴菲特在金融圈的位置低。

泰德.威廉斯 (Ted Williams)是波士頓紅襪隊的打擊手,他被稱為「MLB 史上最佳打擊手」,生涯最高打擊率是四成,十七次入選全明星賽,並在一九六六年入選棒球名人堂,用傳奇兩個字形容他是完全不為過。他在一本教科書《打擊的科學》(The Science of Hitting)中提到一個很重要的觀點:高打擊率的祕訣不是要每一個球都打,而是只打甜蜜區裡的球。專注打「甜蜜區」的球忽略其他區域,就能夠抱持注最佳的打擊成績。

泰德.威廉斯把一個長方矩陣的打擊區畫分成七十七個圓形區域,每一個區域只有一個棒球大小,代表著球投進去的位置。只有當球進入最理想的區域時,他才揮棒打擊,這樣才能保持四成的打擊率;如果勉強去打擊位置最遠的球,他的打擊率會降到三成或是二成以下,所以對於非核心區的球,任何其他球從他身邊飛過去,絕對不揮棒。

這個策略聽起來簡單,但要執行起來卻是非常的不容易。你想像一下,在關鍵的勝負關頭,全場幾萬名的觀眾神經就像是吊了千噸貨物的細鋼絲,隨時都會崩斷,大家眼睛盯著你希望你打出安打,這時候,一顆低球慢悠悠地飄進一個非甜蜜區,像是一個唾手可得的好機會,你要打還是不要打?

這時候,哪怕場邊觀眾激動大喊:「打啊!為什麼不打。」「搞什麼東西,這球我阿嬤都打得到。」

在全場噓聲雷動的情況下,你要堅持打高價值區的球,需一強大而冷靜的內心跟對規律的定見。

棒球比賽有兩類的打者。一類人是球來就打型,每次打擊都全力以赴,甚至追求全壘打;這樣類型的打者需要有很強大的力量跟體格,除了需要有先天的基因條件外,在連續高強度的職棒聯盟中,很多人甚至會冒險服用禁藥來提升力量。另外一種類型就屬於聰明的打擊者,他們的先天條件不一定好,但是很聰明;他們只打高機率的球,也不追求強打跟全壘打,只把合適的球打到沒有隊員防守的地方。世界上排名前十的棒球打擊手都是後面這類的人,而泰德.威廉斯顯然是箇中高手。

也許聽完你可能會說:這有什麼難的,反正就是找到自己的優勢嘛!

理性來講是這樣沒錯,但當你的身邊都是「鼓噪球迷」和「鍵盤教練」時,情況就沒那麼單純了。這個社會往往大家都喜歡自我放大,擁有很高的社會期待、文化壓力,面對普遍的認知、親友的建議,這些都是你在做高價值選擇時身邊的球迷和教練。

我回想自己,

為什麼我們總是錯過甜蜜區呢?

第一,把甜蜜區放太大。想要一把抓,真以為自己能hold住全場,但最後,留不住,卻又不捨棄。第二,聽不進或是逃不開。覺得自己行,是別人小看了我。另外還有一種就是承受別人的期許,比方你的專長是文學,但他們說會喝西北風,硬要你去學商,所以你得有逃離束縛的勇氣。想想泰德.威廉斯吧,想想自己,你的甜蜜區在哪呢?

我很喜歡星際大戰中的尤達大師(Yoda)所說:「你的專注,決定了你的存在。」人生中飛過來的好球很多,「穩定」的直球、「跟風」的曲球、「期待」的滑球……但請你仔細聽聽自己的心,追求穩定的人生、跟風的人生、符合家人期待的人生,做了,你快樂嗎?不做,你後悔嗎?我是為了滿足別人?還是自己真心喜歡呢?

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價