活動訊息

內容簡介

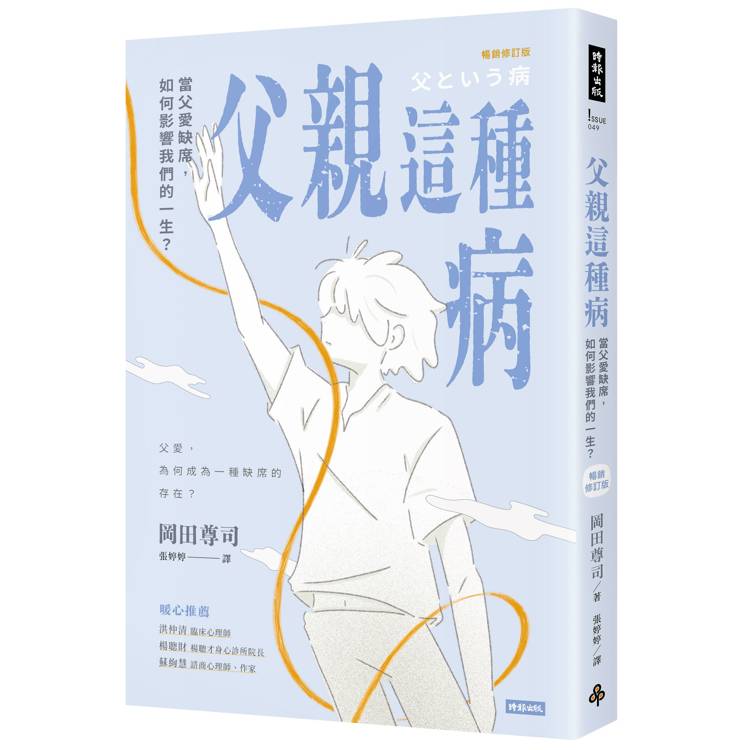

父愛,為何成為一種缺席的存在?

社會上很習慣談論母親在家庭與孩子生命中的重要性,卻忽略了父親的角色。

事實上,「父愛缺失」是導致青少年心理問題的首要因素,影響遠比想像中更深遠。當父親的角色因缺席、冷漠、過度嚴苛或失去功能而失衡,孩子將如何面對自我價值、親密關係與社會適應?

本書深入剖析了「父親病」的根源,以及其對我們心理發展的影響。

「父親病」指的是一種心理與社會現象,意味著父親在親子關係中扮演缺席或功能障礙的失衡角色。

在現代社會,離婚率上升、父職功能弱化,越來越多孩子在「無父環境」下成長。心理學研究顯示,父親的缺席會讓孩子缺乏安全感、自信心不足,甚至在人際關係中反覆遭遇挫折。更嚴重的是,父愛的失衡可能導致孩子日後對權威的恐懼、極端的順從或叛逆,甚至影響他們建立穩定的親密關係。

◎父親缺席的社會現象:為何全球越來越多家庭出現「無父狀態」?這對孩子的心理發展有何影響?

◎不同類型的「父親病」:迴避型、不安型、自愛型、過度完美型,各類父親如何影響孩子的成長?

◎父職的生物學與心理學基礎:男性與女性不同,無法在生物學行為中與孩子產生連結,會如何影響育兒?為何父愛與母愛在本質上不同?

◎我們該如何療癒自己? 針對「父親病」帶來的影響,本書提供心理療癒與自我重建的觀點,幫助讀者走出陰影,建立健康的自我認同與人際關係。

這本書,寫給所有曾因父親的缺席或失衡而受傷的人。

如果你的父親曾經缺席,或者他的愛讓你感到沉重、無法喘息,那麼這本書將幫助你理解自己的情感困境,找到療癒的出口。

【暖心推薦】

洪仲清 臨床心理師

楊聰財 楊聰才身心診所院長

蘇絢慧 諮商心理師、作家

社會上很習慣談論母親在家庭與孩子生命中的重要性,卻忽略了父親的角色。

事實上,「父愛缺失」是導致青少年心理問題的首要因素,影響遠比想像中更深遠。當父親的角色因缺席、冷漠、過度嚴苛或失去功能而失衡,孩子將如何面對自我價值、親密關係與社會適應?

本書深入剖析了「父親病」的根源,以及其對我們心理發展的影響。

「父親病」指的是一種心理與社會現象,意味著父親在親子關係中扮演缺席或功能障礙的失衡角色。

在現代社會,離婚率上升、父職功能弱化,越來越多孩子在「無父環境」下成長。心理學研究顯示,父親的缺席會讓孩子缺乏安全感、自信心不足,甚至在人際關係中反覆遭遇挫折。更嚴重的是,父愛的失衡可能導致孩子日後對權威的恐懼、極端的順從或叛逆,甚至影響他們建立穩定的親密關係。

◎父親缺席的社會現象:為何全球越來越多家庭出現「無父狀態」?這對孩子的心理發展有何影響?

◎不同類型的「父親病」:迴避型、不安型、自愛型、過度完美型,各類父親如何影響孩子的成長?

◎父職的生物學與心理學基礎:男性與女性不同,無法在生物學行為中與孩子產生連結,會如何影響育兒?為何父愛與母愛在本質上不同?

◎我們該如何療癒自己? 針對「父親病」帶來的影響,本書提供心理療癒與自我重建的觀點,幫助讀者走出陰影,建立健康的自我認同與人際關係。

這本書,寫給所有曾因父親的缺席或失衡而受傷的人。

如果你的父親曾經缺席,或者他的愛讓你感到沉重、無法喘息,那麼這本書將幫助你理解自己的情感困境,找到療癒的出口。

【暖心推薦】

洪仲清 臨床心理師

楊聰財 楊聰才身心診所院長

蘇絢慧 諮商心理師、作家

目錄

前言 父親是必須的嗎?

父親是必須的嗎?

父親是什麼?

父親是必須的嗎?

那麼父親又如何呢?

從主角寶座跌落的父親

無伊底帕斯時代的父親

父親能成為母親嗎?

第一章 身為依附對象的父親

為什麼爸爸在這裡?

在更初期階段的挫折

與父親的依附關係

保護母子抵抗外敵

刺激孩子,誘使孩子走向外界

成為父親這件事

強化對抗壓力與不安的能力

從依附關係看到的父性類型

1感情深厚堅強的父親

父親佛洛伊德與女兒安娜

2愛自己的父親

律師父親

反社會性的父親

3母性的父親

巴布羅.畢卡索與父親荷西

4迴避的父親

卡爾.榮格與父親保羅

作為預備性「安全基地」的父親

第二章 瀕死的伊底帕斯

父親這個對手

把孩子趕出去的角色

服從兒子的父親

不能只是疼愛

父親的煞車功能

通過禮儀與父親

三島由紀夫與父親平岡梓

大衛沙林傑與父親所羅門

父親與女兒的話情況就不同

變成母親替身的少女

新伊底帕斯狀況與被拋棄的抑鬱

第三章 自我理想的父親

從對手變成目標

厄尼斯特海明威與父親艾德

從壓制者變成救贖者

過於偉大的父親

甘地與父親卡拉姆昌德

兒子哈利勞與父親甘地

被迫成為替身的人生

被父親拋棄的孩子

中原中也與父親謙助

將父親斷絕關係變跳板的電視記者櫻井良子

戀父情結與父親的理想化、認同化

雅典娜情結

行動模型的父親

反面教材的父親

受否定的父親形象支配

生病的父親

不安的真相

喬治巴代伊與父親約瑟夫

第四章 父親缺席症候群

存在感變稀薄的父親

機能性的缺席也有同樣的影響

比現實中的父親更重要的父親形象

父親缺席帶來了什麼

1對母親依賴的母子融合

2誇大的願望與較弱的自我控制力

安東尼.德.聖艾修伯里與父親尚

3有強烈的焦慮、對壓力敏感

4不擅長三人關係

5對學業或社會的成功也有影響

6性的自我認同產生混亂

海明威與兒子葛雷高利

對男孩有很大的影響

7夫妻關係或養育兒女的問題

約翰藍儂與父親艾佛瑞

左右與丈夫或兒子的關係

第五章 對父親的渴求

父性飢渴

變成亡靈的父親

莫迪里安尼與女兒珍妮

被拋棄的父親

即使明白他是瘟神

安提戈涅情結

漢娜鄂蘭與父親保羅

追求理想的父親

由於社會參與而昇華

第六章 遭放逐的父親

缺席才更適合

作為惡人的父親

被製造出來的壞父親形象

從母子膠囊中被放棄的父親

常態化的父親排斥

選擇母親而非丈夫的女性

伊底帕斯情結的現代意義

從女婿手上要回女兒的母親

被植入否定的父親形象時

依附障礙的家暴

以彼此的安全基地為目標

司法模式的極限

也有必須積極離婚的情況

第七章 永遠的父親

一直追求父親的孩子

為了克服父親的缺席

父親替代者與陷阱

培養看對方的眼力

不要被心理的父親形象迷惑

帶著否定父親形象的男性

從父親的意象中解放

懷疑被創造的形象

找回肯定的父親形象

曾經有過的快樂時光

孩子想要愛父親

結語

父親是必須的嗎?

父親是什麼?

父親是必須的嗎?

那麼父親又如何呢?

從主角寶座跌落的父親

無伊底帕斯時代的父親

父親能成為母親嗎?

第一章 身為依附對象的父親

為什麼爸爸在這裡?

在更初期階段的挫折

與父親的依附關係

保護母子抵抗外敵

刺激孩子,誘使孩子走向外界

成為父親這件事

強化對抗壓力與不安的能力

從依附關係看到的父性類型

1感情深厚堅強的父親

父親佛洛伊德與女兒安娜

2愛自己的父親

律師父親

反社會性的父親

3母性的父親

巴布羅.畢卡索與父親荷西

4迴避的父親

卡爾.榮格與父親保羅

作為預備性「安全基地」的父親

第二章 瀕死的伊底帕斯

父親這個對手

把孩子趕出去的角色

服從兒子的父親

不能只是疼愛

父親的煞車功能

通過禮儀與父親

三島由紀夫與父親平岡梓

大衛沙林傑與父親所羅門

父親與女兒的話情況就不同

變成母親替身的少女

新伊底帕斯狀況與被拋棄的抑鬱

第三章 自我理想的父親

從對手變成目標

厄尼斯特海明威與父親艾德

從壓制者變成救贖者

過於偉大的父親

甘地與父親卡拉姆昌德

兒子哈利勞與父親甘地

被迫成為替身的人生

被父親拋棄的孩子

中原中也與父親謙助

將父親斷絕關係變跳板的電視記者櫻井良子

戀父情結與父親的理想化、認同化

雅典娜情結

行動模型的父親

反面教材的父親

受否定的父親形象支配

生病的父親

不安的真相

喬治巴代伊與父親約瑟夫

第四章 父親缺席症候群

存在感變稀薄的父親

機能性的缺席也有同樣的影響

比現實中的父親更重要的父親形象

父親缺席帶來了什麼

1對母親依賴的母子融合

2誇大的願望與較弱的自我控制力

安東尼.德.聖艾修伯里與父親尚

3有強烈的焦慮、對壓力敏感

4不擅長三人關係

5對學業或社會的成功也有影響

6性的自我認同產生混亂

海明威與兒子葛雷高利

對男孩有很大的影響

7夫妻關係或養育兒女的問題

約翰藍儂與父親艾佛瑞

左右與丈夫或兒子的關係

第五章 對父親的渴求

父性飢渴

變成亡靈的父親

莫迪里安尼與女兒珍妮

被拋棄的父親

即使明白他是瘟神

安提戈涅情結

漢娜鄂蘭與父親保羅

追求理想的父親

由於社會參與而昇華

第六章 遭放逐的父親

缺席才更適合

作為惡人的父親

被製造出來的壞父親形象

從母子膠囊中被放棄的父親

常態化的父親排斥

選擇母親而非丈夫的女性

伊底帕斯情結的現代意義

從女婿手上要回女兒的母親

被植入否定的父親形象時

依附障礙的家暴

以彼此的安全基地為目標

司法模式的極限

也有必須積極離婚的情況

第七章 永遠的父親

一直追求父親的孩子

為了克服父親的缺席

父親替代者與陷阱

培養看對方的眼力

不要被心理的父親形象迷惑

帶著否定父親形象的男性

從父親的意象中解放

懷疑被創造的形象

找回肯定的父親形象

曾經有過的快樂時光

孩子想要愛父親

結語

試閱

前言 父親是必須的嗎?

父親是什麼?

父親是什麼呢?這或許是比「母親是什麼」還要難以回答的問題。因為就算與母親的關係再怎麼淡薄且不穩定,也會因為歷經十月的懷胎與生產,以及一年半到兩年哺乳期的這種生物性的結合,而被掛上特別的保證。因為那畢竟是旁人無法取代的情感羈絆,只要母親沒有怠惰於扮演這種生物性的角色,或不幸地對孩子失於關愛的話,那麼母子關係就可以永保安泰。

然而父親的話,是一個人在出生前十個月,與母親這位女性相愛,除了提供過精子以外,在生物上的連結相當匱乏。父親所完成的生物性角色,尤其不存在。換句話說,對孩子而言,父親之不可欠缺,是在孩子以受精卵誕生之前的瞬間,就幾乎等於結束了。之後可以說是可有可無的存在。

就生物性而言,父親幾乎可以說是無關緊要的,也由於這個緣故,與父親的連結是比和母親的關係更屬於一種心理、社會的層面。換言之,只要社會與時代改變,就容易被心理與社會的狀況所左右的關係。相對的,母子關係多半由生物性所決定,因此擁有超越社會與時代的普遍性。

今天,若與母親的關係完全改變,便是偏離了生物性的條件,是個非常危險的徵兆。另一方面,與父親的關係會隨社會與文化的改變而改變,本來就具多樣性與可塑性。就這一點來說,要回答父親是什麼的這個問題,要比回答母親是什麼的問題還更加困難。

父親是必須的嗎?

近年來的醫學研究讓我們更清楚認識一件事,那就是母親與孩子在新生兒期到嬰幼兒期緊密深切的關係,是孩子健全成長不可或缺的要素。這樣的關係不僅與心理社會有關,也是哺乳類動物共通的生物行為。

誕生後約一年半期間的母子關係,不僅孩子在精神上的穩定與人際關係的品質產生作用,對於身體健康或智力,以及社會的發展、抗壓能力,乃至於在養兒育女或與伴侶的關係上,一生當中都持續著無法估計的影響。

然 而若要論及父親,那麼同樣的前提便無法成立,必須一直到後期,從孩子成長發育過程中是否必要存在開始談起。

如果母親的角色缺席,孩子不僅無法獲得應有的養育,甚至會停止成長,連生命都會有危險。已經有許多的數據資料顯示,這是不可撼動的事實。不只是人類,對所有的哺乳類動物而言,都是生物學上的事實。這是因為所有的哺乳類動物都同樣擁有催產素系統這種依附架構的關係。

那麼父親又如何呢?

首先從生物學的觀點來看,父親與母子會共同生活並共同養育兒女的物種,只占了哺乳類全體的百分之三左右。而且,父親的角色大多都是非直接照顧,是保護母子不受外敵欺侮的輔助性角色。且大部分的物種,是在母親每次發情期時就會更換伴侶的,這個時候,與前伴侶所生的孩子通常都會被趕出去。

父親會和母親一起養育孩子的物種,也只有靈長類一種,就連被認為是與人類最相近的黑猩猩,父親也是不參與養育兒女工作的。母親和孩子自成一個集團生活,而公猩猩則只和其他公猩猩另組一個集團生活。只有在發情期,公猩猩才會對母猩猩表示關心,對幼猩猩則並不關心。

在這層意義來看,在家庭中與妻子生活並且一起養兒育女這件事,是人類特異的進化,也可以說是最具人類特性的行為。

而這種人類特別進化的父性機能,是到了農耕、畜牧生活時期開始後才被強化的。因為像俾格米人(Pygmies)那樣的狩獵採集民族,父親並不太參與撫育孩子,只會遠遠地看著母子,比較類似黑猩猩的行為。

在狩獵採集生活時期中,只有母子一起生活並不會有太大的問題:但是到了農耕生活時期,不論是高度組織化的社會合作,或是蓄積財富的集團組織性戰鬥,都使得人類必須去學習符合社會規範與規則的行為模式。父親以一家之長的身分領導大家,同時擔任教導孩子這個共同體的規範,將孩子培養成可獨當一面的組織成員。

在這樣的父權社會下,父親是一個令人恐懼的存在,且具有不可忤逆的絕對權威。父親是一家的領導者同時也是教育者與精神支柱。

而改變這個大環境的,是近代工業化的社會。過去領導一家人的父親被大規模的工廠吸收,從孩子面前消失。孩子的教育改由學校擔任,剝奪過去父親所扮演的角色。父親退居到只需默默工作、負責家中經濟的角色。父親的存在感低落,孩子的成長重心被母親與學校所占據。

父親的存在感薄弱,與過去權盛時期無法相較。當父親變得不再那麼重要時,女性們就如過去般開始以自己的力量養育子女,這也是很自然的發展。戰時與戰後的人力不足、女性進出職場、女權的提高,都加速了這個狀況。離婚、成為單親媽媽,在沒有爸爸的情況下養育孩子,也變成理所當然的事。而隨著父權的崩壞,回歸母系社會的現象也開始發生。

目前有相當多數的人是在父親缺席的狀態下成長的。根據平成二十二年(二○一○年)的統計,家中有未滿十八歲孩子的家庭約有一千兩百萬戶,當中母子一起生活的家庭超過一百一十一萬戶。有將近百分之十的家庭裡沒有父親。另外,父子一起生活的家庭有十二萬餘戶,約占全體的百分之一。這將近十倍的數字差距,可以說正顯示出孩子需要父親與母親的程度差別。父親的必要度是母親的十分之一,也許這就是現狀所顯示出來的殘酷事實。

但至少我們可以從中了解到在我們的社會當中,即使沒有父親,對於孩子的生存來說不只幾乎沒有影響,在發展或健康面上也沒有母親缺席的影響來得大。我們都知道比起父親的依附關係,母親依附關係的穩定性更左右孩子之後的人際關係。與父親的關係即使不佳,只要與母親的關係足夠穩定,就能彌補父親帶來的負面影響。

然而要說完全沒有影響,也並非如此。它會增加的是發生各種問題的風險。其中之一就是犯罪行為。

在平成二十二年的犯罪統計中,以少年犯罪的高峰期十五歲來看,父母俱在的家庭約占六成,單親母子家庭占三成。若以單親母子家庭約為整體家庭的十分之一左右來計算的話,則只有母親養育的情況下犯罪風險增加約五倍。順道說明,單親父親家庭所占的比例,約為單親母親家庭的四分之一,以這樣來思考的話,可以推測風險會再上升二點五倍左右。

也就是說,母親雖然更重要,但並不是只有母親會使得孩子在成長過程中容易遭遇困難,其中應該也包含了經濟的問題,除此之外的其他因素也同樣有關係。

父親是什麼?

父親是什麼呢?這或許是比「母親是什麼」還要難以回答的問題。因為就算與母親的關係再怎麼淡薄且不穩定,也會因為歷經十月的懷胎與生產,以及一年半到兩年哺乳期的這種生物性的結合,而被掛上特別的保證。因為那畢竟是旁人無法取代的情感羈絆,只要母親沒有怠惰於扮演這種生物性的角色,或不幸地對孩子失於關愛的話,那麼母子關係就可以永保安泰。

然而父親的話,是一個人在出生前十個月,與母親這位女性相愛,除了提供過精子以外,在生物上的連結相當匱乏。父親所完成的生物性角色,尤其不存在。換句話說,對孩子而言,父親之不可欠缺,是在孩子以受精卵誕生之前的瞬間,就幾乎等於結束了。之後可以說是可有可無的存在。

就生物性而言,父親幾乎可以說是無關緊要的,也由於這個緣故,與父親的連結是比和母親的關係更屬於一種心理、社會的層面。換言之,只要社會與時代改變,就容易被心理與社會的狀況所左右的關係。相對的,母子關係多半由生物性所決定,因此擁有超越社會與時代的普遍性。

今天,若與母親的關係完全改變,便是偏離了生物性的條件,是個非常危險的徵兆。另一方面,與父親的關係會隨社會與文化的改變而改變,本來就具多樣性與可塑性。就這一點來說,要回答父親是什麼的這個問題,要比回答母親是什麼的問題還更加困難。

父親是必須的嗎?

近年來的醫學研究讓我們更清楚認識一件事,那就是母親與孩子在新生兒期到嬰幼兒期緊密深切的關係,是孩子健全成長不可或缺的要素。這樣的關係不僅與心理社會有關,也是哺乳類動物共通的生物行為。

誕生後約一年半期間的母子關係,不僅孩子在精神上的穩定與人際關係的品質產生作用,對於身體健康或智力,以及社會的發展、抗壓能力,乃至於在養兒育女或與伴侶的關係上,一生當中都持續著無法估計的影響。

然 而若要論及父親,那麼同樣的前提便無法成立,必須一直到後期,從孩子成長發育過程中是否必要存在開始談起。

如果母親的角色缺席,孩子不僅無法獲得應有的養育,甚至會停止成長,連生命都會有危險。已經有許多的數據資料顯示,這是不可撼動的事實。不只是人類,對所有的哺乳類動物而言,都是生物學上的事實。這是因為所有的哺乳類動物都同樣擁有催產素系統這種依附架構的關係。

那麼父親又如何呢?

首先從生物學的觀點來看,父親與母子會共同生活並共同養育兒女的物種,只占了哺乳類全體的百分之三左右。而且,父親的角色大多都是非直接照顧,是保護母子不受外敵欺侮的輔助性角色。且大部分的物種,是在母親每次發情期時就會更換伴侶的,這個時候,與前伴侶所生的孩子通常都會被趕出去。

父親會和母親一起養育孩子的物種,也只有靈長類一種,就連被認為是與人類最相近的黑猩猩,父親也是不參與養育兒女工作的。母親和孩子自成一個集團生活,而公猩猩則只和其他公猩猩另組一個集團生活。只有在發情期,公猩猩才會對母猩猩表示關心,對幼猩猩則並不關心。

在這層意義來看,在家庭中與妻子生活並且一起養兒育女這件事,是人類特異的進化,也可以說是最具人類特性的行為。

而這種人類特別進化的父性機能,是到了農耕、畜牧生活時期開始後才被強化的。因為像俾格米人(Pygmies)那樣的狩獵採集民族,父親並不太參與撫育孩子,只會遠遠地看著母子,比較類似黑猩猩的行為。

在狩獵採集生活時期中,只有母子一起生活並不會有太大的問題:但是到了農耕生活時期,不論是高度組織化的社會合作,或是蓄積財富的集團組織性戰鬥,都使得人類必須去學習符合社會規範與規則的行為模式。父親以一家之長的身分領導大家,同時擔任教導孩子這個共同體的規範,將孩子培養成可獨當一面的組織成員。

在這樣的父權社會下,父親是一個令人恐懼的存在,且具有不可忤逆的絕對權威。父親是一家的領導者同時也是教育者與精神支柱。

而改變這個大環境的,是近代工業化的社會。過去領導一家人的父親被大規模的工廠吸收,從孩子面前消失。孩子的教育改由學校擔任,剝奪過去父親所扮演的角色。父親退居到只需默默工作、負責家中經濟的角色。父親的存在感低落,孩子的成長重心被母親與學校所占據。

父親的存在感薄弱,與過去權盛時期無法相較。當父親變得不再那麼重要時,女性們就如過去般開始以自己的力量養育子女,這也是很自然的發展。戰時與戰後的人力不足、女性進出職場、女權的提高,都加速了這個狀況。離婚、成為單親媽媽,在沒有爸爸的情況下養育孩子,也變成理所當然的事。而隨著父權的崩壞,回歸母系社會的現象也開始發生。

目前有相當多數的人是在父親缺席的狀態下成長的。根據平成二十二年(二○一○年)的統計,家中有未滿十八歲孩子的家庭約有一千兩百萬戶,當中母子一起生活的家庭超過一百一十一萬戶。有將近百分之十的家庭裡沒有父親。另外,父子一起生活的家庭有十二萬餘戶,約占全體的百分之一。這將近十倍的數字差距,可以說正顯示出孩子需要父親與母親的程度差別。父親的必要度是母親的十分之一,也許這就是現狀所顯示出來的殘酷事實。

但至少我們可以從中了解到在我們的社會當中,即使沒有父親,對於孩子的生存來說不只幾乎沒有影響,在發展或健康面上也沒有母親缺席的影響來得大。我們都知道比起父親的依附關係,母親依附關係的穩定性更左右孩子之後的人際關係。與父親的關係即使不佳,只要與母親的關係足夠穩定,就能彌補父親帶來的負面影響。

然而要說完全沒有影響,也並非如此。它會增加的是發生各種問題的風險。其中之一就是犯罪行為。

在平成二十二年的犯罪統計中,以少年犯罪的高峰期十五歲來看,父母俱在的家庭約占六成,單親母子家庭占三成。若以單親母子家庭約為整體家庭的十分之一左右來計算的話,則只有母親養育的情況下犯罪風險增加約五倍。順道說明,單親父親家庭所占的比例,約為單親母親家庭的四分之一,以這樣來思考的話,可以推測風險會再上升二點五倍左右。

也就是說,母親雖然更重要,但並不是只有母親會使得孩子在成長過程中容易遭遇困難,其中應該也包含了經濟的問題,除此之外的其他因素也同樣有關係。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價