-

排序

- 圖片

- 條列

亞洲型態的完成〔17—19世紀〕【亞洲人物史8】

★亞洲史研究巔峰.集英社創社95週年紀念鉅獻★人物如星,交織燦爛歷史星空構築出籠罩全亞洲的歷史全景知識激盪開拓視野、改革思潮塑造國度、亞洲型態交織成形焦點人物傳記:•羽地朝秀與雨森芳洲:鎖國時代的知識人,開展東亞外交與世界觀。•德川綱吉與荻生徂徠:儒學治理與學術革新,重塑近世日本秩序。•李瀷與乾隆皇帝:從儒學復興到帝國治理,東亞政治文化的縮影。•阮惠與海德爾.阿里:以軍事崛起撼動帝國,越南與印度的反抗之聲。•拉姆.莫漢.羅伊與米德哈特.帕夏:宗教改革與憲政實驗,探索現代國家的可能。•克涅薩熱與容閎:教育先鋒走向世界,連結亞洲與近代思想。•慈禧太后與袁世凱:在清帝國末路中掌權,掙扎於保守與改革之間。「亞洲人物史」第八卷聚焦於十七至十九世紀亞洲的轉型人物,他們生於帝國秩序即將崩解之時,站在傳統與現代、東方與西方交會的歷史十字路口。有的在強勢統治中尋求變革,有的從邊陲出發擁抱世界;有的反抗殖民,有的則在制度內部追求改革。他們的思想與行動不只回應當時困境,也開啟了亞洲各國探索「國家」、「社會」、「人民」的新篇章。本卷呈現的不是單一國族的歷史,而是一張涵蓋整個亞洲的歷史網絡:在清朝與鄂圖曼帝國調整治理策略的同時,日本、朝鮮、越南、印度與東南亞也面對貿易擴張、軍事衝突與思想激盪的挑戰。這些交錯的經驗,編織出「亞洲型態」逐漸成形的脈絡。《亞洲型態的完成》探討近世亞洲如何在全球化初潮與西力東漸的壓力下,逐步形成各自的現代政治文化與社會樣貌。從教育改革到宗教振興,從軍事動員到外交實踐,這些人物的抉擇與經歷,塑造了今日亞洲的雛形,也為理解當代亞洲困境與希望提供關鍵視角。【本卷主要人物】羽地朝秀/雨森芳洲/德川吉宗/荻生徂徠/李瀷/乾隆皇帝/阮惠/海德爾.阿里/拉姆.莫漢.羅伊/米德哈特.帕夏/克涅薩熱/容閎/慈禧太后/袁世凱叢書特色:• 跨越地域,從東亞到西亞,涵蓋整個亞洲的歷史長河。• 突出「交流」視角,深挖和平與衝突中的文化碰撞。• 匯聚現代亞洲史研究權威,打造精緻的評傳與分析。歷史不僅僅是故事,而是對人性的深刻關照。開啟您對亞洲文明的全新理解。

再訪古代中國(共五卷)【限量珍藏親筆簽名版】

杜正勝院士六十年治史結晶,以宏觀視角重新理解古代中國,從政治、社會、經濟到文化的全景展開【限量珍藏親筆簽名:位於限量版套書卷一之扉頁】人人心中都有一幅「歷史圖像」──它可能來自書本、來自講述、來自影像或戲劇;卻從不單純等同於歷史的真實。歷史家既追尋事實,又必須在有限的史料間運用理解與想像,於是每一代都在重建屬於自己的「古代中國」。杜正勝院士以深厚學養與縱橫視野,帶領我們重新檢視歷史的表裡內外、制度的生成、家族的運作、文化的傳承,以及非漢世界的遺跡,進入多層次的古代中國。不僅是對古代中國的「再訪」,更是對歷史書寫方法與史學意義的深刻追問。《再訪古代中國》共五卷★ 卷一《歷史的內裡:史學傳承與思想》 探討史學方法、考古證據與歷史書寫的界限。★ 卷二《城邦說:國家形態與禮制》 追索中國古代城邦與禮制秩序的形塑。★ 卷三《齊民論:政治經濟與家族》 闡明齊民、法制、商業與家族倫理的交織。★ 卷四《文化基因:先秦古典的根源》 探究思想、倫理與文化想像的歷史基因。★ 卷五《非漢世界:草原西陲與東海》 聚焦草原、族群與邊疆互動的歷史遺產。卷一 《歷史的內裡:史學傳承與思想》探索歷史的多重面向,揭示文獻與考古的交錯印證從外表到內裡,洞悉歷史萬象的奧義本卷匯集了杜正勝院士對中國歷史的根本思考與方法論探索,探討歷史建構如何在真實與想像之間浮現。從實證學風出發,討論實證史學的堅實與限制,闡述歷史的表裡內外,探討後現代視角下的前近代日常生活,提醒我們歷史永遠受制於時代語境;並從醫史、詩史對話中,呈現古人的社會心態與生活情境,指出歷史研究既可探入細微生活,也能跨越學科疆界。透過考古資料重建古史,院士兼具精練的學術表達與通達的考古判讀能力。宗教史、歷史書寫方法亦被納入討論,為讀者提供一個完整而多層次的中國大歷史視野。本卷不僅彰顯文獻與考古互補的重要性,也為後續各卷的國家、社會與文化研究奠定理論與方法基礎。卷二 《城邦說:國家形態與禮制》中國古代城邦的全景剖析,重構三代國家格局從城與城邦到禮制與身分,揭示社會運作的深層邏輯中國古代政治起源,是由多樣的城邦形態與禮制秩序交錯而來。本卷聚焦中國古代城邦國家形態,探討早期城邦如何構築社會與權力基礎,闡述其政治、社會與經濟特徵,對比中央地方權力關係,並強調地方自主的重要性,論述中國歷史中殊相與共相並存的張力。透過齊魯故城與商頌文獻考察,揭示考古與文獻如何還原城邦競爭的面貌,論證城邦國家的實際運作模式。卷中亦深入探討中原禮制的如何規範社會秩序,並逐步構築國家形態,以及結合大量墓葬與出土文物分析,呈現貴族與平民生活的差異。不僅兼顧考古與文獻,同時建構中國古典時期國家與社會的完整理解框架。卷三 《齊民論:政治經濟與家族》剖析編戶齊民成為傳統中國政治社會的基礎分析國家資本探討家族組合,展現社會運作的複雜圖景古代中國的政治權力、經濟運作與家族倫理,皆以「齊民」為核心而展開。本卷從「齊民論」切入,探討古代中國人民的政治地位與社會秩序,分析「齊民」的不平等現象,並非均質之群體。從戰國輕重術、資本、市場力量到家族與家庭結構,呈現傳統社會的運作模式。五服族群與倫理關係的研究,揭示社會倫理與政治治理的交互影響。卷中亦以現代視角反思傳統家族特質,結合制度、經濟與家庭的多層面,剖析家族制度如何深刻影響中國社會的倫理結構。透過齊民世界的複雜性,展現權力、財富與親族關係交錯而成的歷史肌理,為理解中國古代民眾生活及其與國家互動提供完整框架。卷四 《文化基因:先秦古典的根源》從居室到宇宙觀,從技藝到思想,追溯文化的脈絡剖析士人世變中的進退出處文化不僅是觀念的傳遞,更是歷史記憶與思想基因的深層延續。本卷探討中國古代文化的傳承與演變,從大歷史速寫勾勒出中國文明長時段的面貌,到古代居室倫理與宇宙觀,探討文化與空間、倫理的交互作用,揭示文化與社會生活的內在關聯。作者分析古代專職技藝與政事治道,闡述儒者在世變中的進退策略,並論及墨子的兼愛思想及陶淵明的文化意涵。卷中亦評述日本學者對孝道的論述,顯示跨文化比較視角。全卷以文化基因為主線,對傳統思想中的倫理與價值進行深刻辨析,探討思想、技藝與社會行為的互動,呈現中國古代文化的整體輪廓與傳承邏輯。卷五 《非漢世界:草原西陲與東海》探尋中國古代非漢族群的歷史痕迹遠望草原、邊陲與南北多元文化交融的歷史景觀中國歷史並非單一漢人的歷史,本卷聚焦非漢文化與中國古代北方民族,從歐亞草原動物文飾、戎狄性格到魏晉西陲人口流動,分析北方民族與中原的互動與歷史遺留,也展現如何重建邊陲的歷史面貌。作者透過討論三星堆文明的歷史重建、蒙古黃金氏族,以及草原史觀的細節拾零,呈現邊陲地區文化與社會的多樣性。透過田野考古與文獻對照,卷中揭示非漢世界對中國古代政治、社會與文化的影響,彰顯中國古代歷史的多元與包容性。納入非漢族群的遺留,才能描繪出完整的歷史圖像。

再訪古代中國(卷五)非漢世界:草原西陲與東海

杜正勝院士六十年治史結晶,以宏觀視角重新理解古代中國,從政治、社會、經濟到文化的全景展開人人心中都有一幅「歷史圖像」──它可能來自書本、來自講述、來自影像或戲劇;卻從不單純等同於歷史的真實。歷史家既追尋事實,又必須在有限的史料間運用理解與想像,於是每一代都在重建屬於自己的「古代中國」。杜正勝院士以深厚學養與縱橫視野,帶領我們重新檢視歷史的表裡內外、制度的生成、家族的運作、文化的傳承,以及非漢世界的遺跡,進入多層次的古代中國。不僅是對古代中國的「再訪」,更是對歷史書寫方法與史學意義的深刻追問。《再訪古代中國》共五卷★ 卷一《歷史的內裡:史學傳承與思想》 探討史學方法、考古證據與歷史書寫的界限。★ 卷二《城邦說:國家形態與禮制》 追索中國古代城邦與禮制秩序的形塑。★ 卷三《齊民論:政治經濟與家族》 闡明齊民、法制、商業與家族倫理的交織。★ 卷四《文化基因:先秦古典的根源》 探究思想、倫理與文化想像的歷史基因。★ 卷五《非漢世界:草原西陲與東海》 聚焦草原、族群與邊疆互動的歷史遺產。卷五 《非漢世界:草原西陲與東海》探尋中國古代非漢族群的歷史痕迹遠望草原、邊陲與南北多元文化交融的歷史景觀中國歷史並非單一漢人的歷史,本卷聚焦非漢文化與中國古代北方民族,從歐亞草原動物文飾、戎狄性格到魏晉西陲人口流動,分析北方民族與中原的互動與歷史遺留,也展現如何重建邊陲的歷史面貌。作者透過討論三星堆文明的歷史重建、蒙古黃金氏族,以及草原史觀的細節拾零,呈現邊陲地區文化與社會的多樣性。透過田野考古與文獻對照,卷中揭示非漢世界對中國古代政治、社會與文化的影響,彰顯中國古代歷史的多元與包容性。納入非漢族群的遺留,才能描繪出完整的歷史圖像。

歐亞大陸的東西兩帝國〔6—11世紀〕【亞洲人物史3】

★亞洲史研究巔峰.集英社創社95週年紀念鉅獻★人物如星,交織燦爛歷史星空構築出籠罩全亞洲的歷史全景神與佛法滲透人心、宗教與制度交錯成形、歐亞大陸東西帝國並立焦點人物傳記:• 武則天:中國史上唯一的女皇帝,在權力運籌中開創新局,也改寫了帝王秩序的想像。• 玄奘:以求法西行與譯經功業,為佛學奠定新基礎,亦展現宗教與知識跨境流動的力量。• 杜甫:詩中見史的巨匠,在科舉與亂世之間,書寫了人民與時代的苦難。• 安祿山:身兼將領與叛亂者,以反叛之舉震撼唐帝國根基,象徵時代的矛盾與撕裂。• 馬蒙:阿拔斯王朝的哈里發,以政治手腕與學術贊助鞏固伊斯蘭帝國,開啟文明的新風貌。• 松贊干布:西藏贊普,吸納佛教與傳統文化,奠定高原政權的正統性。• 王建:高麗王朝的奠基者,以軍事與外交手段建立新王朝,塑造朝鮮半島的新秩序。《歐亞大陸的東西兩帝國》作為《亞洲人物史》第三卷,聚焦於六至十一世紀的歷史人物。這是一個普世宗教滲透社會、平等與個人意識逐漸萌生的時代;一個從身分制轉向業績主義,社會流動性開始上升的時代。無論是佛僧的弘法、文士的抒懷,還是將領與帝王的權謀,他們都在宗教、軍事、政治與文化的交織中,映照出歐亞大陸的宏大轉變。本卷不僅是個別傳記的集合,而是一張橫跨唐帝國與伊斯蘭帝國的歷史網絡。佛教、伊斯蘭教、基督教與印度教的擴展,使交易圈與文化圈互相交織,推動了社會秩序的重塑。這些人物或因叛亂、或因詩歌、或因傳教、或因王權建制,而成為時代的見證者與開創者。《亞洲人物史》第三卷揭示的,是當代社會架構的起源。從東亞到中亞、南亞與東南亞,這些人物的生命軌跡展示了人類共同的渴望:安穩的生活、受到尊重的存在。他們站在歷史的交會點上,作為跨越空間、時間與階層的「境界人」,為我們理解亞洲與世界的生成提供了關鍵的視角。【本卷主要人物】武則天/玄奘/元曉/道慈/松贊干布/暾欲谷/安祿山/杜甫/黃巢/珊闍耶/夏連特拉/闍耶跋摩二世/馬蒙/耶律阿保機/王建叢書特色:• 跨越地域,從東亞到西亞,涵蓋整個亞洲的歷史長河。• 突出「交流」視角,深挖和平與衝突中的文化碰撞。• 匯聚現代亞洲史研究權威,打造精緻的評傳與分析。歷史不僅僅是故事,而是對人性的深刻關照。開啟您對亞洲文明的全新理解。【亞洲人物史】全套共12冊,2025年2月起陸續上市:1. 神話世界與古代帝國〔神話—6世紀〕2. 世界宗教圈的誕生與群雄割據的東亞〔2—7世紀〕3. 歐亞大陸的東西兩帝國〔6—11世紀〕4. 文化的成熟與武人的崛起〔10—13世紀〕5. 蒙古帝國統一歐亞大陸〔12—14世紀〕6. 後蒙古時代的大陸與海洋〔14—17世紀〕7. 近世帝國的繁榮與歐洲〔16—18世紀〕8. 亞洲型態的完成〔17—19世紀〕9. 激盪的國家建設〔19—20世紀〕10. 民族解放之夢〔19—20世紀〕11. 走出世界大戰的慘禍〔19—20世紀〕12. 邁向亞洲世紀〔20—21世紀〕

文化的成熟與武人的崛起〔10—13世紀〕【亞洲人物史4】

★亞洲史研究巔峰.集英社創社95週年紀念鉅獻★人物如星,交織燦爛歷史星空構築出籠罩全亞洲的歷史全景文人與武將並立、能力主義抬頭、亞洲中世紀的新秩序焦點人物傳記:• 藤原道長:平安時代權臣,以攝關政治鞏固貴族秩序,奠定院政體制的基礎。• 司馬光:史學家與政治家,以《資治通鑑》建立新的歷史敘事框架。• 李清照:宋代女詞人,以詞歌記錄家國之痛與生命哀愁。• 朱熹:南宋大儒,創立理學體系,成為東亞思想的核心。• 薩拉丁:穆斯林世界的領袖,以信仰與軍事力量收復耶路撒冷。• 拜巴爾一世:馬木路克蘇丹,以武力抵禦外侮,鞏固西亞政權。• 闍耶跋摩七世:吳哥王朝的君主,以佛教與王權重塑帝國秩序。《亞洲人物史》第四卷聚焦於十至十三世紀,這是亞洲各地從貴族統治逐步走向文人與武將並立的新局。此時,日本由平安貴族政治進入武家政權,中國則從唐代的動盪走向宋代的科舉與文人官僚體制;西亞由阿拔斯王朝延續至塞爾柱與馬木路克政權,軍人與烏里瑪並肩而立;東南亞則在吳哥與爪哇王國展現王權與宗教融合的力量。這個時代普遍以皇帝、天皇或哈里發為最高統治者,但文人與武將逐漸成為獨立的社會階層。他們透過學識、武力與才智,而非單憑身分與出身,推動了社會文化的重組。宋代的開封展現了都市繁華與經濟活力,《東京夢華錄》與〈清明上河圖〉生動描繪了城市生活與商業秩序;同時,西亞的烏里瑪在法學、歷史、文學上的著述,透過手抄本與學校傳播,滲透至日常生活。這些文化與制度的演變,與歐洲同期的中世紀社會相呼應。《文化的成熟與武人的崛起》展現了亞洲中世紀的特色:不再僅依附血統與身分,而是透過專業展現能力。文人、武將與宗教學者的崛起,使這一時代成為亞洲歷史中社會流動與文化生成的重要轉折點。【本卷主要人物】藤原道長/白河院/慈圓/李子淵/思肅太后李氏/李資謙/羅茶羅乍一世/ 拉貞陀羅一世/維克拉馬迪提亞六世/闍耶跋摩七世/艾爾朗加/司馬光/ 宋徽宗/李清照/朱熹/努爾丁/薩拉丁/拜巴爾一世/崔忠獻叢書特色:• 跨越地域,從東亞到西亞,涵蓋整個亞洲的歷史長河。• 突出「交流」視角,深挖和平與衝突中的文化碰撞。• 匯聚現代亞洲史研究權威,打造精緻的評傳與分析。歷史不僅僅是故事,而是對人性的深刻關照。開啟您對亞洲文明的全新理解。【亞洲人物史】全套共12冊,2025年2月起陸續上市:1. 神話世界與古代帝國〔神話—6世紀〕2. 世界宗教圈的誕生與群雄割據的東亞〔2—7世紀〕3. 歐亞大陸的東西兩帝國〔6—11世紀〕4. 文化的成熟與武人的崛起〔10—13世紀〕5. 蒙古帝國統一歐亞大陸〔12—14世紀〕6. 後蒙古時代的大陸與海洋〔14—17世紀〕7. 近世帝國的繁榮與歐洲〔16—18世紀〕8. 亞洲型態的完成〔17—19世紀〕9. 激盪的國家建設〔19—20世紀〕10. 民族解放之夢〔19—20世紀〕11. 走出世界大戰的慘禍〔19—20世紀〕12. 邁向亞洲世紀〔20—21世紀〕

再訪古代中國(卷四)文化基因:先秦古典的根源

杜正勝院士六十年治史結晶,以宏觀視角重新理解古代中國,從政治、社會、經濟到文化的全景展開人人心中都有一幅「歷史圖像」──它可能來自書本、來自講述、來自影像或戲劇;卻從不單純等同於歷史的真實。歷史家既追尋事實,又必須在有限的史料間運用理解與想像,於是每一代都在重建屬於自己的「古代中國」。杜正勝院士以深厚學養與縱橫視野,帶領我們重新檢視歷史的表裡內外、制度的生成、家族的運作、文化的傳承,以及非漢世界的遺跡,進入多層次的古代中國。不僅是對古代中國的「再訪」,更是對歷史書寫方法與史學意義的深刻追問。《再訪古代中國》共五卷★ 卷一《歷史的內裡:史學傳承與思想》 探討史學方法、考古證據與歷史書寫的界限。★ 卷二《城邦說:國家形態與禮制》 追索中國古代城邦與禮制秩序的形塑。★ 卷三《齊民論:政治經濟與家族》 闡明齊民、法制、商業與家族倫理的交織。★ 卷四《文化基因:先秦古典的根源》 探究思想、倫理與文化想像的歷史基因。★ 卷五《非漢世界:草原西陲與東海》 聚焦草原、族群與邊疆互動的歷史遺產。卷四 《文化基因:先秦古典的根源》從居室到宇宙觀,從技藝到思想,追溯文化的脈絡剖析士人世變中的進退出處文化不僅是觀念的傳遞,更是歷史記憶與思想基因的深層延續。本卷探討中國古代文化的傳承與演變,從大歷史速寫勾勒出中國文明長時段的面貌,到古代居室倫理與宇宙觀,探討文化與空間、倫理的交互作用,揭示文化與社會生活的內在關聯。作者分析古代專職技藝與政事治道,闡述儒者在世變中的進退策略,並論及墨子的兼愛思想及陶淵明的文化意涵。卷中亦評述日本學者對孝道的論述,顯示跨文化比較視角。全卷以文化基因為主線,對傳統思想中的倫理與價值進行深刻辨析,探討思想、技藝與社會行為的互動,呈現中國古代文化的整體輪廓與傳承邏輯。

再訪古代中國(卷三) 齊民論:政治經濟與家族

杜正勝院士六十年治史結晶,以宏觀視角重新理解古代中國,從政治、社會、經濟到文化的全景展開人人心中都有一幅「歷史圖像」──它可能來自書本、來自講述、來自影像或戲劇;卻從不單純等同於歷史的真實。歷史家既追尋事實,又必須在有限的史料間運用理解與想像,於是每一代都在重建屬於自己的「古代中國」。杜正勝院士以深厚學養與縱橫視野,帶領我們重新檢視歷史的表裡內外、制度的生成、家族的運作、文化的傳承,以及非漢世界的遺跡,進入多層次的古代中國。不僅是對古代中國的「再訪」,更是對歷史書寫方法與史學意義的深刻追問。《再訪古代中國》共五卷★ 卷一《歷史的內裡:史學傳承與思想》 探討史學方法、考古證據與歷史書寫的界限。★ 卷二《城邦說:國家形態與禮制》 追索中國古代城邦與禮制秩序的形塑。★ 卷三《齊民論:政治經濟與家族》 闡明齊民、法制、商業與家族倫理的交織。★ 卷四《文化基因:先秦古典的根源》 探究思想、倫理與文化想像的歷史基因。★ 卷五《非漢世界:草原西陲與東海》 聚焦草原、族群與邊疆互動的歷史遺產。卷三 《齊民論:政治經濟與家族》剖析編戶齊民成為傳統中國政治社會的基礎分析國家資本探討家族組合,展現社會運作的複雜圖景古代中國的政治權力、經濟運作與家族倫理,皆以「齊民」為核心而展開。本卷從「齊民論」切入,探討古代中國人民的政治地位與社會秩序,分析「齊民」的不平等現象,並非均質之群體。從戰國輕重術、資本、市場力量到家族與家庭結構,呈現傳統社會的運作模式。五服族群與倫理關係的研究,揭示社會倫理與政治治理的交互影響。卷中亦以現代視角反思傳統家族特質,結合制度、經濟與家庭的多層面,剖析家族制度如何深刻影響中國社會的倫理結構。透過齊民世界的複雜性,展現權力、財富與親族關係交錯而成的歷史肌理,為理解中國古代民眾生活及其與國家互動提供完整框架。

再訪古代中國(卷二)城邦說:國家形態與禮制

杜正勝院士六十年治史結晶,以宏觀視角重新理解古代中國,從政治、社會、經濟到文化的全景展開人人心中都有一幅「歷史圖像」──它可能來自書本、來自講述、來自影像或戲劇;卻從不單純等同於歷史的真實。歷史家既追尋事實,又必須在有限的史料間運用理解與想像,於是每一代都在重建屬於自己的「古代中國」。杜正勝院士以深厚學養與縱橫視野,帶領我們重新檢視歷史的表裡內外、制度的生成、家族的運作、文化的傳承,以及非漢世界的遺跡,進入多層次的古代中國。不僅是對古代中國的「再訪」,更是對歷史書寫方法與史學意義的深刻追問。《再訪古代中國》共五卷★ 卷一《歷史的內裡:史學傳承與思想》 探討史學方法、考古證據與歷史書寫的界限。★ 卷二《城邦說:國家形態與禮制》 追索中國古代城邦與禮制秩序的形塑。★ 卷三《齊民論:政治經濟與家族》 闡明齊民、法制、商業與家族倫理的交織。★ 卷四《文化基因:先秦古典的根源》 探究思想、倫理與文化想像的歷史基因。★ 卷五《非漢世界:草原西陲與東海》 聚焦草原、族群與邊疆互動的歷史遺產。卷二 《城邦說:國家形態與禮制》中國古代城邦的全景剖析,重構三代國家格局從城與城邦到禮制與身分,揭示社會運作的深層邏輯中國古代政治起源,是由多樣的城邦形態與禮制秩序交錯而來。本卷聚焦中國古代城邦國家形態,探討早期城邦如何構築社會與權力基礎,闡述其政治、社會與經濟特徵,對比中央地方權力關係,並強調地方自主的重要性,論述中國歷史中殊相與共相並存的張力。透過齊魯故城與商頌文獻考察,揭示考古與文獻如何還原城邦競爭的面貌,論證城邦國家的實際運作模式。卷中亦深入探討中原禮制的如何規範社會秩序,並逐步構築國家形態,以及結合大量墓葬與出土文物分析,呈現貴族與平民生活的差異。不僅兼顧考古與文獻,同時建構中國古典時期國家與社會的完整理解框架。

再訪古代中國(卷一)歷史的內裡:史學傳承與思想

杜正勝院士六十年治史結晶,以宏觀視角重新理解古代中國,從政治、社會、經濟到文化的全景展開人人心中都有一幅「歷史圖像」──它可能來自書本、來自講述、來自影像或戲劇;卻從不單純等同於歷史的真實。歷史家既追尋事實,又必須在有限的史料間運用理解與想像,於是每一代都在重建屬於自己的「古代中國」。杜正勝院士以深厚學養與縱橫視野,帶領我們重新檢視歷史的表裡內外、制度的生成、家族的運作、文化的傳承,以及非漢世界的遺跡,進入多層次的古代中國。不僅是對古代中國的「再訪」,更是對歷史書寫方法與史學意義的深刻追問。《再訪古代中國》共五卷★ 卷一《歷史的內裡:史學傳承與思想》 探討史學方法、考古證據與歷史書寫的界限。★ 卷二《城邦說:國家形態與禮制》 追索中國古代城邦與禮制秩序的形塑。★ 卷三《齊民論:政治經濟與家族》 闡明齊民、法制、商業與家族倫理的交織。★ 卷四《文化基因:先秦古典的根源》 探究思想、倫理與文化想像的歷史基因。★ 卷五《非漢世界:草原西陲與東海》 聚焦草原、族群與邊疆互動的歷史遺產。卷一 《歷史的內裡:史學傳承與思想》探索歷史的多重面向,揭示文獻與考古的交錯印證從外表到內裡,洞悉歷史萬象的奧義本卷匯集了杜正勝院士對中國歷史的根本思考與方法論探索,探討歷史建構如何在真實與想像之間浮現。從實證學風出發,討論實證史學的堅實與限制,闡述歷史的表裡內外,探討後現代視角下的前近代日常生活,提醒我們歷史永遠受制於時代語境;並從醫史、詩史對話中,呈現古人的社會心態與生活情境,指出歷史研究既可探入細微生活,也能跨越學科疆界。透過考古資料重建古史,院士兼具精練的學術表達與通達的考古判讀能力。宗教史、歷史書寫方法亦被納入討論,為讀者提供一個完整而多層次的中國大歷史視野。本卷不僅彰顯文獻與考古互補的重要性,也為後續各卷的國家、社會與文化研究奠定理論與方法基礎。

【電子書】【再訪古代中國】卷一 歷史的內裡:史學傳承與思想

杜正勝院士六十年治史結晶,以宏觀視角重新理解古代中國,從政治、社會、經濟到文化的全景展開人人心中都有一幅「歷史圖像」──它可能來自書本、來自講述、來自影像或戲劇;卻從不單純等同於歷史的真實。歷史家既追尋事實,又必須在有限的史料間運用理解與想像,於是每一代都在重建屬於自己的「古代中國」。杜正勝院士以深厚學養與縱橫視野,帶領我們重新檢視歷史的表裡內外、制度的生成、家族的運作、文化的傳承,以及非漢世界的遺跡,進入多層次的古代中國。不僅是對古代中國的「再訪」,更是對歷史書寫方法與史學意義的深刻追問。《再訪古代中國》共五卷★ 卷一《歷史的內裡:史學傳承與思想》 探討史學方法、考古證據與歷史書寫的界限。★ 卷二《城邦說:國家形態與禮制》 追索中國古代城邦與禮制秩序的形塑。★ 卷三《齊民論:政治經濟與家族》 闡明齊民、法制、商業與家族倫理的交織。★ 卷四《文化基因:先秦古典的根源》 探究思想、倫理與文化想像的歷史基因。★ 卷五《非漢世界:草原西陲與東海》 聚焦草原、族群與邊疆互動的歷史遺產。卷一 《歷史的內裡:史學傳承與思想》探索歷史的多重面向,揭示文獻與考古的交錯印證從外表到內裡,洞悉歷史萬象的奧義本卷匯集了杜正勝院士對中國歷史的根本思考與方法論探索,探討歷史建構如何在真實與想像之間浮現。從實證學風出發,討論實證史學的堅實與限制,闡述歷史的表裡內外,探討後現代視角下的前近代日常生活,提醒我們歷史永遠受制於時代語境;並從醫史、詩史對話中,呈現古人的社會心態與生活情境,指出歷史研究既可探入細微生活,也能跨越學科疆界。透過考古資料重建古史,院士兼具精練的學術表達與通達的考古判讀能力。宗教史、歷史書寫方法亦被納入討論,為讀者提供一個完整而多層次的中國大歷史視野。本卷不僅彰顯文獻與考古互補的重要性,也為後續各卷的國家、社會與文化研究奠定理論與方法基礎。

毛澤東和新中國:延綿不絕的政治運動與其深層的戰爭思維

第一次用毛澤東的戰爭思維解開變幻莫測的政治運動之謎;對毛氏從土改到文革的系列浩劫作了突破性的溯源和重審;對每一政治運動的革命神話都做了理論和實踐的雙重解構。 《毛澤東和「新中國」:延綿不絕的政治運動與其深層的戰爭思維》是《毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋》的姊妹篇,不同的是它研究毛通往文革之路——延綿不斷的政治運動。它們不僅顛覆了常態化的國家秩序,更造成了理政上的惡質性輪回,如建政初期的暴力土改發展為文革中各地對所謂「地富反壞右」的直接大屠殺;1958年的大躍進—大饑荒造成全中國的「人相食」則衍化為1968年的廣西「萬人吃人風潮」。 書中還對中共所構築的革命理論做了徹底解構。在重審毛的土地改革中,批駁了人爲建構的「封建地主制度」和完全虛假的地權分配數據。在對「鎮壓反革命運動」的考證中,則揭露了百萬「現行反革命分子」,不過是因其「歷史身分」──投誠的民國官員而被坑殺的現代降卒。面對受害群體,作者也對令人痛心的史實作了直面審視。如「思想改造運動」中,大陸自由派知識分子如何主動向中共躁進輸誠;又如中國民族資產階級在1949年的選擇中對強權的主動臣服。 最後,在研究毛如何指導他的政治運動時,提出一個全新的理論闡釋:毛澤東的深層戰爭思維。這絕不只是一些具體的舉措和極端的言辭,而是浸透交織在毛對一系列政治運動的理論界定、戰略思考、個人野心乃至病態心理之中的。沿著這條線索,不僅解開不少變幻莫測的政治運動之謎,更彰顯深具突破性和探索性的歷史分量。

傅斯年:中國近代歷史與政治中的個體生命(精裝)

傅斯年是民國時期學界最有影響力、色彩最豐富的人物之一他最重要的學術主張是「夷夏東西說」《傅斯年:中國近代歷史與政治中的個體生命》重構了他從疑古走向重建古史的過程傅斯年(1896-1950),民國時期學界最活躍、最有影響、色彩最豐富的人物之一,一個「譽滿天下、謗滿天下」的人。他組織並領導了二十年以史語所為核心的學術群體,促成了如考古學、甲骨文、金文研究和清宮檔案的收集與研究等很多領域的進步;他強調中國歷史學的專業化和收集第一手材料的重要性,對形成學術研究的新風範有卓越的貢獻。傅斯年生活在後傳統、後科學、後古史辨的時代,本書作者王汎森針對他最重要的學術主張「夷夏東西說」,重構其從疑古走向重建古史的過程。並藉傅斯年看他這一代知識人如何陷入種種的「兩難」,進而將其個案帶到中國現代思想史兩個更廣泛的主題上來:一是五四青年的文化反傳統主義之產生和發展,二是在中國建設一個學術社會進程中的成功與挫折。《傅斯年:中國近代歷史與政治中的個體生命》第一章〈傅斯年的早年生活〉,介紹傅斯年的成長歷程,包括在北京大學的學習,及其與新潮社、五四運動的關係,這些為他日後學術思想的發展、人格的形成奠定了基礎。第二章,〈新歷史學派的形塑〉,介紹傅斯年在倫敦和柏林的學習,實證主義、自然科學、心理分析及比較語言學都對他產生了極大的影響。回國後,傅斯年建立了史語所,集中了一批中國學術的精英,如陳寅恪、趙元任、李濟等,展開學術研究工作,史語所成為中國歷史研究領域第一流的學術機構,培養了大批專業史家、考古學家、歷史語言學家和人類學家。第三章,〈走向中國文明多元起源論:中國古史的學說〉,作者向人們展示了上個世紀史學家們對中國古代文明起源的探討,傅斯年打破了中國古代歷史研究的單一體系,形成新的多元文明起源論,代表著作是〈夷夏東西說〉(1935年),並重新描繪出古代歷史的畫卷。王先生檢討了傅斯年的理論的價值、影響及值得商榷之處。第四章,〈反內省的道德哲學〉,作者結合了當時的時代思潮,精闢地分析了知識份子群體的矛盾心態,指出傅斯年在反對傳統的道德內省哲學時與清代考據派學者在精神上一脈相承,另一方面,他又以西方思想、方法為參照系和武器,對中國的內省的道德傳統進行駁斥。傅斯年集中地對「性」、「命」、「令」、「心」這幾個關鍵概念作了詳細的辨證,寫成〈性命古訓辨證〉(1940年)。第五章〈五四精神的負擔〉,在這一章中,作者認為中日戰爭爆發後民族主義興起、專制政治下民主與獨裁辯論的高漲、以及本位文化的鼓吹,都使五四的個人主義、反傳統、宣導純學術等成為一種負擔,並闡述這種轉變的錯綜複雜的社會、歷史背景以及傅及其同時代人所受的影響。第六章,〈一個五四青年的晚年〉,傅斯年曾將蔣介石看作最有能力的中國領導人,但是蔣介石的獨裁使他感到失望、不滿,因此他對蔣的態度是複雜的。作者指出傅斯年晚年積極參與政治活動,已經漸漸緩解了傳統價值與現代價值之間的張力。此外,另有〈引言:1895年後的思潮與傅斯年〉、〈結語:一個五四青年的失敗〉。書後另附六篇專文。

【電子書】毛澤東和「新中國」

第一次用毛澤東的戰爭思維解開變幻莫測的政治運動之謎;對毛氏從土改到文革的系列浩劫作了突破性的溯源和重審;對每一政治運動的革命神話都做了理論和實踐的雙重解構。 《毛澤東和「新中國」:延綿不絕的政治運動與其深層的戰爭思維》是《毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋》的姊妹篇,不同的是它研究毛通往文革之路——延綿不斷的政治運動。它們不僅顛覆了常態化的國家秩序,更造成了理政上的惡質性輪回,如建政初期的暴力土改發展為文革中各地對所謂「地富反壞右」的直接大屠殺;1958年的大躍進—大饑荒造成全中國的「人相食」則衍化為1968年的廣西「萬人吃人風潮」。 書中還對中共所構築的革命理論做了徹底解構。在重審毛的土地改革中,批駁了人爲建構的「封建地主制度」和完全虛假的地權分配數據。在對「鎮壓反革命運動」的考證中,則揭露了百萬「現行反革命分子」,不過是因其「歷史身分」──投誠的民國官員而被坑殺的現代降卒。面對受害群體,作者也對令人痛心的史實作了直面審視。如「思想改造運動」中,大陸自由派知識分子如何主動向中共躁進輸誠;又如中國民族資產階級在1949年的選擇中對強權的主動臣服。 最後,在研究毛如何指導他的政治運動時,提出一個全新的理論闡釋:毛澤東的深層戰爭思維。這絕不只是一些具體的舉措和極端的言辭,而是浸透交織在毛對一系列政治運動的理論界定、戰略思考、個人野心乃至病態心理之中的。沿著這條線索,不僅解開不少變幻莫測的政治運動之謎,更彰顯深具突破性和探索性的歷史分量。

赫遜河畔談中國歷史

【最完整的黃仁宇,最經典的史學系列】——借人看時代,透事見制度——從赫遜河畔回望中國歷史串聯關鍵人物與時代變局以大歷史視角揭示五千年文明深層脈絡本書收錄黃仁宇於 1987 至 1989 年間發表的三十三篇歷史論述,內容涵蓋自先秦至元末的歷史關鍵時刻與重要人物。作者以「大歷史觀」為視角,用歸納法將史料高度壓縮,透過分析歷史人物在關鍵時刻的決策,勾勒中國歷史的發展脈絡,探討政治、經濟與社會變遷如何塑造中國的歷史命運。與傳統的歷史研究不同,本書擺脫了繁瑣考證,以生動流暢的敘述方式,娓娓道來那些看似偶然卻深具影響的歷史瞬間。貫穿全書的,是黃仁宇所倡導的「大歷史觀」——以「長時間、遠距離、寬視野」的方式審視歷史,不拘泥於片段的人物成敗,而是試圖勾勒出歷史發展的整體輪廓,使歷史不僅是過去的故事,更能與當下產生對話。這種史觀,來自他對中國歷史長期的觀察與反思,也承載著他對歷史研究方法的探索與實踐。作為《中國大歷史》的延伸與補充,本書提供了一種不同於學術論文的敘事方式,適合對中國歷史感興趣的讀者,以及希望從更廣闊視角理解歷史發展的研究者。無論是尋找歷史線索,還是思考中國未來,這部作品都將帶來發人深省的啟發。▍【聯經出版.黃仁宇文集】出版計畫集結黃仁宇思想全貌,重現大歷史視野黃仁宇(1918–2000)是二十世紀最具影響力的華人歷史學家之一。他以「大歷史觀」著稱,擅長從宏觀視野審視中國與世界的歷史結構,並以嚴謹的學術研究、深刻的文化觀察和動人的文學筆法,為世人留下豐厚的思想遺產聯經出版特別規劃完整的【黃仁宇文集】,將其分散於各出版社的著作重新彙整,陸續改版推出,分為五大系列: 大歷史觀與歷史方法論:重新定義歷史格局與中國定位。 明代研究專著:嚴謹考證,深掘制度與社會運作。 歷史類散文:知性與感性的交織,展現文化洞察。 戰爭與近現代中國:親歷時代動盪,書寫生命史詩。 小說與文學創作:以文學筆法重現歷史氛圍與情感。這是一部完整的思想工程,引領讀者全面認識黃仁宇的思想脈絡,也讓經典再度回到當代視野,持續發揮影響力。透過【黃仁宇文集】,我們將再次看見——歷史不是片段,而是千萬重的關聯。▍【聯經出版.黃仁宇文集】《萬曆十五年:一個無關緊要的年分》《十六世紀明代中國之財政與稅收》《明代的漕運,1368-1644》《中國大歷史》《資本主義與廿一世紀》《從大歷史的角度讀蔣介石日記》《放寬歷史的視界》《赫遜河畔談中國歷史》《地北天南敘古今》《關係千萬重》《大歷史不會萎縮》《黃仁宇的大歷史觀》《緬北之戰》《長沙白茉莉》《汴京殘夢》《黃河青山:黃仁宇回憶錄》

【電子書】赫遜河畔談中國歷史

【最完整的黃仁宇,最經典的史學系列】——借人看時代,透事見制度——從赫遜河畔回望中國歷史串聯關鍵人物與時代變局以大歷史視角揭示五千年文明深層脈絡本書收錄黃仁宇於 1987 至 1989 年間發表的三十三篇歷史論述,內容涵蓋自先秦至元末的歷史關鍵時刻與重要人物。作者以「大歷史觀」為視角,用歸納法將史料高度壓縮,透過分析歷史人物在關鍵時刻的決策,勾勒中國歷史的發展脈絡,探討政治、經濟與社會變遷如何塑造中國的歷史命運。與傳統的歷史研究不同,本書擺脫了繁瑣考證,以生動流暢的敘述方式,娓娓道來那些看似偶然卻深具影響的歷史瞬間。貫穿全書的,是黃仁宇所倡導的「大歷史觀」——以「長時間、遠距離、寬視野」的方式審視歷史,不拘泥於片段的人物成敗,而是試圖勾勒出歷史發展的整體輪廓,使歷史不僅是過去的故事,更能與當下產生對話。這種史觀,來自他對中國歷史長期的觀察與反思,也承載著他對歷史研究方法的探索與實踐。作為《中國大歷史》的延伸與補充,本書提供了一種不同於學術論文的敘事方式,適合對中國歷史感興趣的讀者,以及希望從更廣闊視角理解歷史發展的研究者。無論是尋找歷史線索,還是思考中國未來,這部作品都將帶來發人深省的啟發。▍【聯經出版.黃仁宇文集】出版計畫集結黃仁宇思想全貌,重現大歷史視野黃仁宇(1918–2000)是二十世紀最具影響力的華人歷史學家之一。他以「大歷史觀」著稱,擅長從宏觀視野審視中國與世界的歷史結構,並以嚴謹的學術研究、深刻的文化觀察和動人的文學筆法,為世人留下豐厚的思想遺產聯經出版特別規劃完整的【黃仁宇文集】,將其分散於各出版社的著作重新彙整,陸續改版推出,分為五大系列: 大歷史觀與歷史方法論:重新定義歷史格局與中國定位。 明代研究專著:嚴謹考證,深掘制度與社會運作。 歷史類散文:知性與感性的交織,展現文化洞察。 戰爭與近現代中國:親歷時代動盪,書寫生命史詩。 小說與文學創作:以文學筆法重現歷史氛圍與情感。這是一部完整的思想工程,引領讀者全面認識黃仁宇的思想脈絡,也讓經典再度回到當代視野,持續發揮影響力。透過【黃仁宇文集】,我們將再次看見——歷史不是片段,而是千萬重的關聯。▍【聯經出版.黃仁宇文集】《萬曆十五年:一個無關緊要的年分》《十六世紀明代中國之財政與稅收》《明代的漕運,1368-1644》《中國大歷史》《資本主義與廿一世紀》《從大歷史的角度讀蔣介石日記》《放寬歷史的視界》《赫遜河畔談中國歷史》《地北天南敘古今》《關係千萬重》《大歷史不會萎縮》《黃仁宇的大歷史觀》《緬北之戰》《長沙白茉莉》《汴京殘夢》《黃河青山:黃仁宇回憶錄》

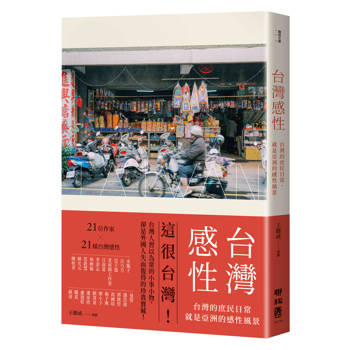

台灣感性:台灣的庶民日常,就是亞洲的感性風景

這很台灣! 台灣人習以為常的小事小物,卻是外國人失而復得的珍貴寶藏 一本真正了解「台灣感性」的書! 21位作家╳21樣感性╳21篇全新散文 記錄台灣美學、日常、歷史、人情、文化的故事, 這是一本寫給世界的邀請函,亦是寫給台灣人的情書 邀請世界旅人與我們一起感動! 現在針對的台灣感性,是當下日韓人士對台灣的凝視,我們希望作家寫的,是這種凝視的來源為何。而這種凝視,原本對我們自己的意義又是什麼。我們可能本來對這種凝視是視而不見的,但透過外國人士所說的「台灣感性」,我們重新檢視這些凝視對我們的意義。──王聰威(本書策劃者) ▎什麼是「台灣感性」? 近年於韓國社群風行的「台灣感性」(대만감성)風潮,無論是台灣的街景、巷弄、器物與庶民日常,對我們來說平凡無奇的樣貌,卻在他者的目光中成為獨特迷人的亞洲風景。不是靠華麗濾鏡或刻意營造,而是悄悄藏在生活角落裡的柔軟與溫度:街角昏黃的燈光、巷口熱氣蒸騰的小吃攤、午後騎樓下安靜等公車的片刻,看似不起眼的日常,卻因為真實而特別動人。本書以「台灣感性」為出發點,重拾生活中那些我們早已習以為常,卻如此值得凝視的小事與小物。 ▎哪些作家參與? 水瓶子/古乃方/包子逸/老屋顏工作室/言叔夏/李清志/林楷倫/范欽慧/陳允元 陳栢青/曼努/盛浩偉/郭銘哲/馮國瑄/楊子興/廖小子/劉書甫/潘家欣/盧建彰 騷夏/蘇凌 ▎哪些感性元素? 器物|市場|房子|和洋|街巷|裝飾|符號|招牌|寺廟|手搖 小吃|手藝|顏色|氣味|聲音|節慶|常日|人情|民主|多元|助人 ▎藉由他人目光,敘事台灣的模樣 本書集合21位作家與創作者的全新書寫,從不同角度描繪「台灣感性」,以文字捕捉、重拾生活中那些我們早已習以為常,卻如此值得凝視的小事小物。 於是,你能透過包子逸與啤酒杯寫出台灣器物的隨興百搭;跟著蘇凌踏查菜場,觀察人間百態;透過李清志的雙眼重新發現違章建築,也隨著水瓶子的足跡打開一扇扇街巷的門,亦有陳允元凝視林百貨的摩登風華;老屋顏工作室描繪鐵窗花的靈魂線條,廖小子從LED孔雀燈看出台灣美學的生猛,曼努走入街口轉角辨認招牌間的字體演變,馮國瑄則在地藏菩薩與死亡文化中,瓦散內心的地獄;盛浩偉且以花蓮的一雙雙雨鞋,刻畫互助與人間有情。 台灣感性也與味道、氣味息息相關。 劉書甫以手搖飲記錄甜蜜,郭銘哲在肉燥飯裡尋找台味,潘家欣細讀百年餅模的手藝之美,楊子興與古乃方則以顏色與氣味,重現土地色彩與眾生氣息。范欽慧按下城的聲音暫停鍵,騷夏用烏魚子的鹹香寫歲時年節,言叔夏在常日中找回失落的自己,林楷倫則描繪小年夜魚攤前的人情守望;盧建彰讓民主成為日常;陳栢青則以新公園的暗與光,刻畫性別運動歷程。 閱讀《台灣感性》便如同漫步在熟悉的街巷, 並回望、回問自己:屬於我的台灣感性會是什麼呢?

【電子書】台灣感性:台灣的庶民日常,就是亞洲的感性風景

這很台灣! 台灣人習以為常的小事小物,卻是外國人失而復得的珍貴寶藏 一本真正了解「台灣感性」的書! 21位作家╳21樣感性╳21篇全新散文 記錄台灣美學、日常、歷史、人情、文化的故事, 這是一本寫給世界的邀請函,亦是寫給台灣人的情書 邀請世界旅人與我們一起感動! 現在針對的台灣感性,是當下日韓人士對台灣的凝視,我們希望作家寫的,是這種凝視的來源為何。而這種凝視,原本對我們自己的意義又是什麼。我們可能本來對這種凝視是視而不見的,但透過外國人士所說的「台灣感性」,我們重新檢視這些凝視對我們的意義。──王聰威(本書策劃者) ▎什麼是「台灣感性」? 近年於韓國社群風行的「台灣感性」(대만감성)風潮,無論是台灣的街景、巷弄、器物與庶民日常,對我們來說平凡無奇的樣貌,卻在他者的目光中成為獨特迷人的亞洲風景。不是靠華麗濾鏡或刻意營造,而是悄悄藏在生活角落裡的柔軟與溫度:街角昏黃的燈光、巷口熱氣蒸騰的小吃攤、午後騎樓下安靜等公車的片刻,看似不起眼的日常,卻因為真實而特別動人。本書以「台灣感性」為出發點,重拾生活中那些我們早已習以為常,卻如此值得凝視的小事與小物。 ▎哪些作家參與? 水瓶子/古乃方/包子逸/老屋顏工作室/言叔夏/李清志/林楷倫/范欽慧/陳允元 陳栢青/曼努/盛浩偉/郭銘哲/馮國瑄/楊子興/廖小子/劉書甫/潘家欣/盧建彰 騷夏/蘇凌 ▎哪些感性元素? 器物|市場|房子|和洋|街巷|裝飾|符號|招牌|寺廟|手搖 小吃|手藝|顏色|氣味|聲音|節慶|常日|人情|民主|多元|助人 ▎藉由他人目光,敘事台灣的模樣 本書集合21位作家與創作者的全新書寫,從不同角度描繪「台灣感性」,以文字捕捉、重拾生活中那些我們早已習以為常,卻如此值得凝視的小事小物。 於是,你能透過包子逸與啤酒杯寫出台灣器物的隨興百搭;跟著蘇凌踏查菜場,觀察人間百態;透過李清志的雙眼重新發現違章建築,也隨著水瓶子的足跡打開一扇扇街巷的門,亦有陳允元凝視林百貨的摩登風華;老屋顏工作室描繪鐵窗花的靈魂線條,廖小子從LED孔雀燈看出台灣美學的生猛,曼努走入街口轉角辨認招牌間的字體演變,馮國瑄則在地藏菩薩與死亡文化中,瓦散內心的地獄;盛浩偉且以花蓮的一雙雙雨鞋,刻畫互助與人間有情。 台灣感性也與味道、氣味息息相關。 劉書甫以手搖飲記錄甜蜜,郭銘哲在肉燥飯裡尋找台味,潘家欣細讀百年餅模的手藝之美,楊子興與古乃方則以顏色與氣味,重現土地色彩與眾生氣息。范欽慧按下城的聲音暫停鍵,騷夏用烏魚子的鹹香寫歲時年節,言叔夏在常日中找回失落的自己,林楷倫則描繪小年夜魚攤前的人情守望;盧建彰讓民主成為日常;陳栢青則以新公園的暗與光,刻畫性別運動歷程。 閱讀《台灣感性》便如同漫步在熟悉的街巷, 並回望、回問自己:屬於我的台灣感性會是什麼呢?

小人物的思想史:明代江西思想、文學與制藝

《小人物的思想史:明代江西思想、文學與制藝》從明代中期的陽明心學、文學復古運動與明末的制藝風潮三股風潮的遞嬗變動中,將視角轉向一群常被忽略,卻可能左右時代思潮的隱形推手──小讀書人及其社集活動。 當十六世紀的陽明心學與文學復古運動從巔峰走向中衰,思想界迎來了何種轉變?全書跳脫傳統以大儒為中心的視角,深入探討這群在理想與現實間掙扎的小人物。他們並不只是大儒學說的被動傳播者,而是鄉里風氣的真正塑造者。面對科舉功名的壓力與未來生計的不確定性,他們的集體焦慮與務實抉擇,最終將時代風潮從心性義理的講說,導向與科舉功名相關的制藝寫作。 本書以江右陽明學派所在的江西為場域,剖析三股風潮的交織與消長,並指出小讀書人在大儒之外,走出自己的道路,匯聚成一股足以牽動明末思潮走向的力量。這部從基層出發的「小人物思想史」,為理解明代思想文化史提供不一樣的視野,也讓我們看見一個時代的變遷,往往始於無數小人物在生存與理想間的微小抉擇。

【電子書】小人物的思想史

《小人物的思想史:明代江西思想、文學與制藝》從明代中期的陽明心學、文學復古運動與明末的制藝風潮三股風潮的遞嬗變動中,將視角轉向一群常被忽略,卻可能左右時代思潮的隱形推手──小讀書人及其社集活動。 當十六世紀的陽明心學與文學復古運動從巔峰走向中衰,思想界迎來了何種轉變?全書跳脫傳統以大儒為中心的視角,深入探討這群在理想與現實間掙扎的小人物。他們並不只是大儒學說的被動傳播者,而是鄉里風氣的真正塑造者。面對科舉功名的壓力與未來生計的不確定性,他們的集體焦慮與務實抉擇,最終將時代風潮從心性義理的講說,導向與科舉功名相關的制藝寫作。 本書以江右陽明學派所在的江西為場域,剖析三股風潮的交織與消長,並指出小讀書人在大儒之外,走出自己的道路,匯聚成一股足以牽動明末思潮走向的力量。這部從基層出發的「小人物思想史」,為理解明代思想文化史提供不一樣的視野,也讓我們看見一個時代的變遷,往往始於無數小人物在生存與理想間的微小抉擇。

【電子書】小人物的思想史:明代江西思想、文學與制藝

《小人物的思想史:明代江西思想、文學與制藝》從明代中期的陽明心學、文學復古運動與明末的制藝風潮三股風潮的遞嬗變動中,將視角轉向一群常被忽略,卻可能左右時代思潮的隱形推手──小讀書人及其社集活動。 當十六世紀的陽明心學與文學復古運動從巔峰走向中衰,思想界迎來了何種轉變?全書跳脫傳統以大儒為中心的視角,深入探討這群在理想與現實間掙扎的小人物。他們並不只是大儒學說的被動傳播者,而是鄉里風氣的真正塑造者。面對科舉功名的壓力與未來生計的不確定性,他們的集體焦慮與務實抉擇,最終將時代風潮從心性義理的講說,導向與科舉功名相關的制藝寫作。 本書以江右陽明學派所在的江西為場域,剖析三股風潮的交織與消長,並指出小讀書人在大儒之外,走出自己的道路,匯聚成一股足以牽動明末思潮走向的力量。這部從基層出發的「小人物思想史」,為理解明代思想文化史提供不一樣的視野,也讓我們看見一個時代的變遷,往往始於無數小人物在生存與理想間的微小抉擇。

海洋臺灣:歷史上與東西洋的交接(二版)

中國對臺灣的影響,要到十七世紀下半葉才可明顯察覺到,這與一般人對中臺關係史的錯誤認知其實大相逕庭。臺灣由於獨特的地理位置和豐富的資源,在亞洲海上貿易網中占舉足輕重的地位。1921年,在慈善家林獻堂和名醫蔣渭水等在淡水河沿岸組成臺灣文化協會,推動臺灣文化並發揚臺灣民族意識。臺灣目前是世上第19大經濟體,臺灣社會已變得更文明,媒體變得更自由,政治已走上民主、自由之境,而這很大一部分得歸功於美國在軍事、經濟、教育、技術方面的援助。過去四百年,臺灣與荷蘭、英國、法國、日本、美國等歷史上的海上強權有過千絲萬縷的深遠關係。海洋文化與西方價值觀的合於一身,如今仍可在臺灣風土中見到。日本、荷蘭、法國、蘇格蘭、英格蘭、加拿大、美國等各國形形色色的遺風和影響熔於一爐,協助促進並主導臺灣的發展。過去四百年裡,臺灣有著豐富殖民過去與獨特海上活動傳統而充滿活力、吸引多種文化匯聚於一身的地方。從海洋到島嶼,臺灣的歷史亙古綿長數百年來,臺灣的地理位置和獨特歷史,塑造了臺灣鮮明的主體性、文化、價值觀,透過史學家蔡石山在《海洋臺灣》的精彩描述,一窺這幾百年來臺灣的演變,鉅細靡遺地呈現這段歷史的曲折起伏。從歷史看臺灣與海洋的關係距亞洲大陸一百多公里的臺灣島,數百年來一直是世界各地商人、移民、海盜與軍事謀畫者輻輳之地。中國有著排外的長期傳統, 相對的,臺灣則有與遠近其他航海民族互動(包括敵意與友善的互動)的漫長歷史。《海洋臺灣》充斥外國冒險家到臺灣的迷人故事,重現了在不同海洋文化與價值觀匯聚臺灣的衝擊之下,臺灣原住民的悲歌,中式帆船貿易、強大的荷蘭聯合東印度公司、英國鴉片商和蘇格蘭茶商、耶穌會神父和長老會傳教士、日本殖民統治者、美國援臺官員的人、事、物。

楊聯陞與繆鉞、錢穆往來書劄

書信如燈,思想流轉於紙上,橫跨半世紀的書信紀實,見證現代學術史轉折關鍵。珍稀史料首度全編整理,在時間縫隙中照見現代學術的脈搏。在烽火與流離之間,在大學與書齋之中,書信曾是學人心靈與思想唯一可靠的長橋。 本書收錄漢學大師楊聯陞與文學史家、教育家,更是享有盛譽的詩人、詞學家繆鉞,以及歷史學家、儒家學者、教育家的錢穆之間逾百封書信,往返時距五十載,呈現二十世紀中國知識分子的動盪與堅持。這些信札,非僅私語,更是跨時代的對話――關於治學之道、國族命運、教育志業,亦關乎病痛、遷徙與家人安否。書中每封信皆像一束微光,映照出一位學人如何在歷史夾縫中維持自我、持守誠信。楊聯陞在哈佛講壇上持批評之銳,亦在信中流露敬長之禮、治學之誠。他與繆鉞論及文史教學與時代風潮,與錢穆則深入研討《朱子新學案》、儒學義理及學術出版。信中語氣或懇切,或沉靜,然皆蘊含一種不捨文化精神凋敝的溫熱。這些信劄並不為宏論歷史所設,卻無意間為當代留下珍貴的學術側影。見證了三位知識分子對於「思想可以如何活著」的實踐――不靠宏大的制度,而靠紙筆間的持續質問與回應。本書信件來自家屬珍藏以及素書樓基金會等首度公開資料,是形成現代學術發展的重要印記。翻閱這些書信,我們不僅讀見跨越半世紀的學術對話,更是文明延續自身的方式:於秩序崩塌時守住理性,在語言斷裂處維繫對話。身處當代世界依然翻湧未息之際,這些紙上聲音提醒我們:思想不需喧囂便能穿越時代,信念不因孤獨而失其重量。唯有持續書寫與回應,人類精神的光,方不致熄滅於歷史的風中。▌本書特色◆收錄自1940年代至1990年初間,楊聯陞與繆鉞、錢穆兩位文史大家逾160封書信,呈現三位學人在戰亂、流徙與知識遷移下的真實心聲與學術互動。◆信中深入探討儒學、經學、史學、語言與制度研究,亦穿插對教育政策、出版環境與個人命運的深刻體會,是思想與情感交織的真實書寫。◆編者為楊聯陞之外孫,多年致力彙編祖父信函與手稿,延續學術記憶、重建家族文獻系譜,使書信不僅可讀、可考,更富於傳承意義。

【電子書】楊聯陞與繆鉞、錢穆往來書劄

書信如燈,思想流轉於紙上,橫跨半世紀的書信紀實,見證現代學術史轉折關鍵。珍稀史料首度全編整理,在時間縫隙中照見現代學術的脈搏。在烽火與流離之間,在大學與書齋之中,書信曾是學人心靈與思想唯一可靠的長橋。 本書收錄漢學大師楊聯陞與文學史家、教育家,更是享有盛譽的詩人、詞學家繆鉞,以及歷史學家、儒家學者、教育家的錢穆之間逾百封書信,往返時距五十載,呈現二十世紀中國知識分子的動盪與堅持。這些信札,非僅私語,更是跨時代的對話――關於治學之道、國族命運、教育志業,亦關乎病痛、遷徙與家人安否。書中每封信皆像一束微光,映照出一位學人如何在歷史夾縫中維持自我、持守誠信。楊聯陞在哈佛講壇上持批評之銳,亦在信中流露敬長之禮、治學之誠。他與繆鉞論及文史教學與時代風潮,與錢穆則深入研討《朱子新學案》、儒學義理及學術出版。信中語氣或懇切,或沉靜,然皆蘊含一種不捨文化精神凋敝的溫熱。這些信劄並不為宏論歷史所設,卻無意間為當代留下珍貴的學術側影。見證了三位知識分子對於「思想可以如何活著」的實踐――不靠宏大的制度,而靠紙筆間的持續質問與回應。本書信件來自家屬珍藏以及素書樓基金會等首度公開資料,是形成現代學術發展的重要印記。翻閱這些書信,我們不僅讀見跨越半世紀的學術對話,更是文明延續自身的方式:於秩序崩塌時守住理性,在語言斷裂處維繫對話。身處當代世界依然翻湧未息之際,這些紙上聲音提醒我們:思想不需喧囂便能穿越時代,信念不因孤獨而失其重量。唯有持續書寫與回應,人類精神的光,方不致熄滅於歷史的風中。▌本書特色◆收錄自1940年代至1990年初間,楊聯陞與繆鉞、錢穆兩位文史大家逾160封書信,呈現三位學人在戰亂、流徙與知識遷移下的真實心聲與學術互動。◆信中深入探討儒學、經學、史學、語言與制度研究,亦穿插對教育政策、出版環境與個人命運的深刻體會,是思想與情感交織的真實書寫。◆編者為楊聯陞之外孫,多年致力彙編祖父信函與手稿,延續學術記憶、重建家族文獻系譜,使書信不僅可讀、可考,更富於傳承意義。

【電子書】楊聯陞與繆鉞、錢穆往來書劄

書信如燈,思想流轉於紙上,橫跨半世紀的書信紀實,見證現代學術史轉折關鍵。珍稀史料首度全編整理,在時間縫隙中照見現代學術的脈搏。在烽火與流離之間,在大學與書齋之中,書信曾是學人心靈與思想唯一可靠的長橋。 本書收錄漢學大師楊聯陞與文學史家、教育家,更是享有盛譽的詩人、詞學家繆鉞,以及歷史學家、儒家學者、教育家的錢穆之間逾百封書信,往返時距五十載,呈現二十世紀中國知識分子的動盪與堅持。這些信札,非僅私語,更是跨時代的對話――關於治學之道、國族命運、教育志業,亦關乎病痛、遷徙與家人安否。書中每封信皆像一束微光,映照出一位學人如何在歷史夾縫中維持自我、持守誠信。楊聯陞在哈佛講壇上持批評之銳,亦在信中流露敬長之禮、治學之誠。他與繆鉞論及文史教學與時代風潮,與錢穆則深入研討《朱子新學案》、儒學義理及學術出版。信中語氣或懇切,或沉靜,然皆蘊含一種不捨文化精神凋敝的溫熱。這些信劄並不為宏論歷史所設,卻無意間為當代留下珍貴的學術側影。見證了三位知識分子對於「思想可以如何活著」的實踐――不靠宏大的制度,而靠紙筆間的持續質問與回應。本書信件來自家屬珍藏以及素書樓基金會等首度公開資料,是形成現代學術發展的重要印記。翻閱這些書信,我們不僅讀見跨越半世紀的學術對話,更是文明延續自身的方式:於秩序崩塌時守住理性,在語言斷裂處維繫對話。身處當代世界依然翻湧未息之際,這些紙上聲音提醒我們:思想不需喧囂便能穿越時代,信念不因孤獨而失其重量。唯有持續書寫與回應,人類精神的光,方不致熄滅於歷史的風中。▌本書特色◆收錄自1940年代至1990年初間,楊聯陞與繆鉞、錢穆兩位文史大家逾160封書信,呈現三位學人在戰亂、流徙與知識遷移下的真實心聲與學術互動。◆信中深入探討儒學、經學、史學、語言與制度研究,亦穿插對教育政策、出版環境與個人命運的深刻體會,是思想與情感交織的真實書寫。◆編者為楊聯陞之外孫,多年致力彙編祖父信函與手稿,延續學術記憶、重建家族文獻系譜,使書信不僅可讀、可考,更富於傳承意義。

臺灣史論集二:海行兮的年代

內容簡介這是《臺灣史論集》的第二冊,以「海行兮的年代」為題,時間上以日本殖民統治中後期為研究對象,人群則以「戰爭期世代」為焦點。收有十二篇論文,以及三篇附錄,作為「戰後續篇」的引子。在近代社會,一個世代的形成,最關緊要的是教育,以及集體經驗。生於一九二〇至一九三〇年的臺灣人,在戰爭結束時約十五到二十五歲之間,他們在青少年時代度過日本殖民統治的最後八年,也就是戰爭動員的八年。在戰後臺灣,他們又度過集體「失語」與被迫緘默的歲月。了解這個世代將有助於我們掌握戰前戰後臺灣的歷史。「日本教育」沒有臺灣歷史,但有優質的實學、鄉土,以及道德教育,對戰爭期世代的綜合性影響,一直延續到戰後,以幽微的方式對臺灣社會起作用。但願本書的研究讓隱蔽的逐漸為人看見。

【電子書】臺灣史論集二:海行兮的年代

內容簡介這是《臺灣史論集》的第二冊,以「海行兮的年代」為題,時間上以日本殖民統治中後期為研究對象,人群則以「戰爭期世代」為焦點。收有十二篇論文,以及三篇附錄,作為「戰後續篇」的引子。在近代社會,一個世代的形成,最關緊要的是教育,以及集體經驗。生於一九二〇至一九三〇年的臺灣人,在戰爭結束時約十五到二十五歲之間,他們在青少年時代度過日本殖民統治的最後八年,也就是戰爭動員的八年。在戰後臺灣,他們又度過集體「失語」與被迫緘默的歲月。了解這個世代將有助於我們掌握戰前戰後臺灣的歷史。「日本教育」沒有臺灣歷史,但有優質的實學、鄉土,以及道德教育,對戰爭期世代的綜合性影響,一直延續到戰後,以幽微的方式對臺灣社會起作用。但願本書的研究讓隱蔽的逐漸為人看見。

新編.中華人民共和國史十五講

歷史的氣味、喧囂、風雨、煙塵……看親臨現場者,如何重述中華人民共和國史。1949年以後,中華人民共和國發生太多、太多的事。有些事,成為歷史書上的記載;有些事,只有親臨現場者才知一二;更有許多事,被掩蓋、被忘卻,遺失在記憶之外。《新編.中華人民共和國史十五講》較舊版新增四分之一篇幅,書寫時序推進至晚近,並綜合十餘年來讀者與授課時獲得的反饋,重思歷史,將許多事件與問題說得更為周全、清楚。本書自八年抗戰之後、中華人民共和國成立寫起,爬梳國民黨為何敗落、中國共產黨如何鞏固新政權,再寫朝鮮戰爭毛澤東的盤算,敘述打擊城市工商業的「三反」、「五反」運動,和從土地改革到大躍進進而大飢荒的過程,接著是一連串的知識分子、黨內的整肅,也分析當時的中蘇關係、中美關係。書中更寫到「文化大革命」、「六四」天安門事件,勾勒出該段歷史更為清晰的側面,也留下中國官方史學中沒有說、不能說,隱去的內容。不只如此,更書寫新時代──鄧小平改革開放後的發展,90年代以後起飛的經濟、蓬勃發展的公民社會,最後回顧七十五年來中華人民共和國的風雨蒼黃。本書精彩分析: .中共為什麼能夠打敗國民黨奪得天下? .為什麼大飢荒餓死幾千萬人,中共政權依然穩定? .土地改革和「三反五反」運動始末。 .毛澤東發動「文化大革命」的始末與影響。 .中國知識分子的飄搖風雨。 .鄧小平挽救自己政治生命的四封信。 .從西單民主牆到80年代的新啟蒙運動的回顧。 .「六四」的爆發原因、過程與相關澄清。 .在天安門廣場的那一夜。 .後八九時代的劉曉波、韓寒到艾未未:中國民主運動的發展與公民社會的成長。▍本書特色★十餘年來讀者回饋與課堂積累修訂而成。★親臨歷史現場者書寫的真實歷史。

【電子書】新編.中華人民共和國史十五講

歷史的氣味、喧囂、風雨、煙塵……看親臨現場者,如何重述中華人民共和國史。1949年以後,中華人民共和國發生太多、太多的事。有些事,成為歷史書上的記載;有些事,只有親臨現場者才知一二;更有許多事,被掩蓋、被忘卻,遺失在記憶之外。《新編.中華人民共和國史十五講》較舊版新增四分之一篇幅,書寫時序推進至晚近,並綜合十餘年來讀者與授課時獲得的反饋,重思歷史,將許多事件與問題說得更為周全、清楚。本書自八年抗戰之後、中華人民共和國成立寫起,爬梳國民黨為何敗落、中國共產黨如何鞏固新政權,再寫朝鮮戰爭毛澤東的盤算,敘述打擊城市工商業的「三反」、「五反」運動,和從土地改革到大躍進進而大飢荒的過程,接著是一連串的知識分子、黨內的整肅,也分析當時的中蘇關係、中美關係。書中更寫到「文化大革命」、「六四」天安門事件,勾勒出該段歷史更為清晰的側面,也留下中國官方史學中沒有說、不能說,隱去的內容。不只如此,更書寫新時代──鄧小平改革開放後的發展,90年代以後起飛的經濟、蓬勃發展的公民社會,最後回顧七十五年來中華人民共和國的風雨蒼黃。本書精彩分析: .中共為什麼能夠打敗國民黨奪得天下? .為什麼大飢荒餓死幾千萬人,中共政權依然穩定? .土地改革和「三反五反」運動始末。 .毛澤東發動「文化大革命」的始末與影響。 .中國知識分子的飄搖風雨。 .鄧小平挽救自己政治生命的四封信。 .從西單民主牆到80年代的新啟蒙運動的回顧。 .「六四」的爆發原因、過程與相關澄清。 .在天安門廣場的那一夜。 .後八九時代的劉曉波、韓寒到艾未未:中國民主運動的發展與公民社會的成長。▍本書特色★十餘年來讀者回饋與課堂積累修訂而成。★親臨歷史現場者書寫的真實歷史。

臺灣歷史圖說

唯一暢銷12萬冊的臺灣歷史最佳讀本!本書入選「東亞出版人會議」之「當代東亞人文經典100」經典作品,且為台灣入選15本中,唯一女性作者!本書已翻譯成日文、韓文和英文,兼及學術專業與普及性,是各級學校的最佳臺灣史讀物及輔助教材!特色:一、本書從史前寫到一九九○年代,涵蓋時間很長,就每個歷史時期選取若干主題,擇要敘述,無法鉅細靡遺,惟以議題取勝,具有通史的可親性和通貫性。二、以臺灣島為歷史敘述的單元,人群方面則以原住民為敘述起點,且於漢人出現後,仍見其身影,脫離漢人開發史觀,為臺灣史的原漢書寫開創新局面。三、本書配有許多圖片、地圖和圖表,文字和意象互相補充,彼此參照,讓「過去」得以多采多姿的形式出現,增加讀者琢磨流連的空間,深化感受并激發想像。本書含括戰後臺灣的歷史進程,有助於讀者理解、掌握當代臺灣社會種種現象的歷史根源,進而思考解決之道,共同為島嶼的未來貢獻心力。本書係作者《臺灣歷史圖說》聯經版第三版。本書於一九九七年由中央研究院臺灣史研究所籌備處出版,一九九八年改由聯經出版公司印發行,至二○一四年,共三十刷,印數約十二萬本。本書有韓文譯本《대만──아름다운 섬 슬픈 역사》(新丘文化,2003)、日文譯本《図説台湾の歴史》(平凡社,2007;增補版,2013),以及英文版A New Illustrated History of Taiwan (SMC Publishing╱南天書局,2015)。

趙翼與袁枚:十八世紀江南的士人文化

這是一場關於情欲、品味與士人精神的歷史對話。在正統與異趣之間,趙翼與袁枚展現出十八世紀士人的自由靈魂。十八世紀的江南,風雅鼎盛,文人群星閃耀,詩酒風流與學術思辨並行。在這樣的文化時代裡,趙翼與袁枚,一位是清代聲名卓著的史學家與詩人,遊歷帝國、記錄各地的風俗民情、帝王與朝政的運作及軍國大事;一位是影響深遠的詩人與文人雅士,風流倜儻、倡導情欲自由。他們以不同的姿態回應著盛世與禁忌、傳統與個人。本書透過這兩位性格迥異卻交情深厚的文人為軸,探討清中葉士人的文化實踐與精神世界:從詩學論辯到日常生活,從文類創新到情色書寫,從官場際遇到私人情感。他們的詩文不僅映照出一代士人的風尚與焦慮,也反映出皇權秩序與個體表達之間的微妙角力,勾勒在政治高壓中,江南士人如何延續晚明餘韻,追求風雅、抒發情志。這是一部關於情誼、思想與書寫的時代素描,也是一段關於江南士人如何在歷史洪流中留下聲音與痕跡的文化側影。