-

排序

- 圖片

- 條列

佛學研究方法論(上下)

現代的西方與日本佛學研究,有飛躍的發展,成就驚人,特別以文獻學的研究為然。這些研究,是不同方法的運用的結果。本書是介紹與評論這些研究法的專著,分為文獻學方法、考據學方法、思想史方法、哲學方法、維也納學派方法、京都學派方法、符號邏輯方法、實踐修行法和白描法等多種,也加上作者自己提出的現象學方法和詮釋學方法。對於每種研究法的運用,都有相應的研究論文作示例。作者並提出其個人觀點,認為理想的佛學研究法,應為文獻學與哲學雙軌並進的研究法。對於現代佛學研究的觀念與理論,本書亦有深入的闡釋與反省,並廣泛地介紹和評論西方與日本的佛學研究的成果。

樂園憶往:天主教聖言會在華傳教史【POD】

本書探究天主教聖言會在海峽兩岸華人社會的傳教工作,全書十二章,分三部分說明,首先是1880至1900年代在山東奠基,其次是1920至1940年代往河南拓展,最後是1950、1960年代傳承到臺灣,並持續至2000年以後。其中,山東部分重點有二,即聖言會在華傳教初期,魯南傳教士與歐洲母會間之關連性;初入華人社會的傳教士實際面臨的文化衝激、生活調適與傳教困境。河南部分關注者三,即傳教士面對天災人禍不斷的華北民間社會,該如何進行教會工作及其相應成果;經由當地出版及流通使用的聖教年曆,觀察本地教友的日常生活與信仰內涵;位於豫北的新鄉傳教區歷經對日抗戰、二次大戰、國共內戰影響下的成長與阻礙。臺灣部分涉及兩個面向,即聖言會在北臺灣的努力,特別是教會本地化及面對快速工業化社會中的角色扮演;聖言會在南臺灣的開展,尤其是透過首批國籍會士的個人經歷,呈現聖言會在海峽兩岸傳教工作的延續性及其歷史意涵。

佛學研究方法論(上下)【精】

現代的西方與日本佛學研究,有飛躍的發展,成就驚人,特別以文獻學的研究為然。這些研究,是不同方法的運用的結果。本書是介紹與評論這些研究法的專著,分為文獻學方法、考據學方法、思想史方法、哲學方法、維也納學派方法、京都學派方法、符號邏輯方法、實踐修行法和白描法等多種,也加上作者自己提出的現象學方法和詮釋學方法。對於每種研究法的運用,都有相應的研究論文作示例。作者並提出其個人觀點,認為理想的佛學研究法,應為文獻學與哲學雙軌並進的研究法。對於現代佛學研究的觀念與理論,本書亦有深入的闡釋與反省,並廣泛地介紹和評論西方與日本的佛學研究的成果。

現代勝鬘:孫張清揚居士與戰後台灣佛教

二十世紀的菩薩行者─孫張清揚居士,是我國抗日戰爭時期一代名將孫立人將軍的夫人。孫將軍在緬甸戰役裡所締造的「仁安羌大捷」,被英軍、美軍尊為「東方隆美爾」;而他的抗日英勇事蹟,則被日軍敬為「軍神」。如今他的許多戰術仍被歐美各軍事院校列為必須研讀的教材!夫人孫張清揚居士皈依佛門,以佛弟子行菩薩道。廣修六度萬行,勤勤懇懇地承擔著臺灣佛教的啟蒙者、耕耘者工作。她承繼了太虛大師依人乘而趣菩薩行的人生佛教理念,潛心修佛,倡印佛經、善護僧眾、護持寺院、四處廣宣佛法,不遺餘力。媲之佛陀時代的「勝鬘」夫人,誰曰不宜?清揚居士一生信守五戒十善,福慧增長,深信切願,功夫殷勤。八十歲,預知時至,在佛號聲中往生。亦誠居士之楷模!

牟宗三佛性與般若與存有論問題

本書的內容有兩個方面。一是探討牟宗三先生的《佛性與般若》一書的要義。他認為天台圓教以非分解的辯證思維對存在世界的種種法有一根源性的說明,以建立佛教的存有論的圓具思想。般若思想與中觀學則無此種特性。彼方只透過對諸法無自性因而是空的立場來蕩相遣執,以成就覺悟與解脫。另一方面是筆者認為天台學以至佛教的主流教說的最終宗旨是要讓眾生明瞭存在諸法的空的性格,因而不起執著,透過對終極真理(空、中道)的體認以達致離苦得樂的宗教目標,它們並不積極對存在世界建立一本體宇宙論義的存有論。存有論的開拓並無助於宗教實踐。佛教的根本關懷是在宗教方面,而不在哲學方面。

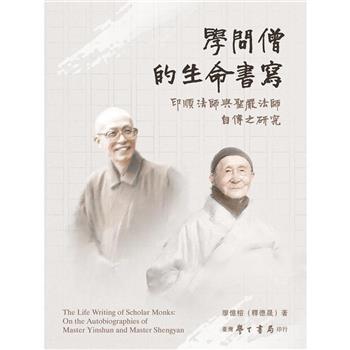

學問僧的生命書寫:印順法師與聖嚴法師自傳之研究

印順法師與聖嚴法師皆是當代華人佛教界舉足輕重的高僧,他們均為渡臺僧侶,在相似的時代背景裡,歷經戰亂的動盪,亦親睹佛教的轉變。在兩者身上的共同特質,是「學問僧」的鮮明形象,以及身弱而著作多產的形象;不論於大陸還是抵臺後的發展,他們在不斷易地而住當中也異地而著,並且各時期著作與思想的成形,階段都很分明。本書作者的研究成果,認為印順法師與聖嚴法師走出不同的學問僧之路,但兩者有共具的學問僧特質:第一、立基於「菩薩」的願行;第二、以「佛法」作為菩薩志業的承擔;第三、學問僧實則是「菩薩僧」。作者亦指出印順法師與聖嚴法師畢生著作等身、為法獻身,世人以高僧典範敬重之;然而,他們卻以最簡樸誠懇的文字,撰寫自認平凡樸實的一生,這正是他們不平凡的所在──學問僧暨菩薩僧的高度、深度與氣度,據此可見。

印度佛學研究

本書為研究印度佛學之論文結集,收入專題論文九篇,探討之題材包括佛陀傳、原始佛教、《法華經》、《維摩經》、中觀學及佛教與邏輯之關係各項。所用之方法為文獻學與哲學雙軌並進之研究法,以原典文獻為依據,運用哲學解析並現代人熟悉之詞彙,剖析印度佛學之義理。此種方法,在國際方面,為維也納學派所擅長,專用以研究佛教之知識論問題。本書則擴展其應用範圍,及於印度佛學之一般題材之研究,特別是中觀學方面。書中各篇論文皆有相當分量,惟特重印度佛學中之論證方式及邏輯思考方法,於印度佛學之可與西方哲學相比較與相印證之處,尤多措意。堪為目前國內較少見之印度佛學專著。

佛教的邏輯、辯證法與知識論

在西方哲學,特別是康德哲學,我們對外界事物或現象的理解,對它們要構成知識,有以下幾種機能:感性、知性和睿智的直覺。感性在時空中接受外界事物的感覺與料,知性則以其本有的範疇整理這些與料,將之建立為對象。睿智的直覺則超越這些對象,了解現象的物自身。在康德來說,我們人有感性與知性,但沒有睿智的直覺,只有上帝具有這種直覺。在佛教來說,人具有現量(pratyakṣa)與比量(anumāna),分別相應於感性與知性,對外界事物構成知識。另外,人可以透過修行,培養出般若智(prajñā),以了解現象的物自身。這般若智相應於睿智的直覺。我們大體上可以這樣說,現量與比量能成就假諦,這是俗諦;般若智能成就空諦,這是真諦;般若智能融合俗諦與真諦,而又超越這兩諦,而成就中諦。比量的作用是推理,能發展出邏輯;現量的作用是吸收外界的與料,而發展出知識論;般若智的作用是穿透外界的與料的表層,直達它們的內蘊,而發展出辯證法。本書正要闡釋佛教如何開拓出邏輯、辯證法和知識論這三方面的大學問。

新關公全傳【精】

《新關公全傳》乃《關公全傳》再版,全面修正舊版錯誤疏失,及大幅補充其不足,係嚴謹史學論著,非三國小說或關公神話,更非如舊瓶裝新酒,極多內容皆言人所未言,如赤兔馬、青龍偃月刀,佛教天臺宗與道教雷法之片面利用,及明神宗改封原委等等,新書仍以四項專題論述關公,(一)關羽:分為生平、大事編年、形貌刀馬、鄉里家人、官爵諡號、袍澤、敵友,共計八節,完整呈現歷史上的真人物;(二)英雄:探討關公之武將身分及身後歷史地位演變,分為當代萬人敵、六朝關張之勇、唐宋輕忽、宋金褒貶及元明小說戲曲繪畫,計有六節;(三)神靈:考究英雄成神及關公神靈地位高低,官方之武廟祀典與褒封,佛道二教之收編,及民間廟會活動、專書題考等,計有六節,與前章之時間定位重疊;(四)關聖帝君:說明從明神宗改封以來至近世,關公英雄及神靈地位達於頂點,朝野崇拜癡迷,幾乎視同孔子,是為史上所僅見;末章關公信仰,總結關公從真人英雄至成神成聖之原因,另依宗教學觀點,論其具備宗教條件,足為民間信仰之宗教教派。