-

排序

- 圖片

- 條列

賴和文學論(上):民間‧古典文學論述

臺灣新文學之父賴和, 一生著作等身。 本書延攬臺灣知名專家學者, 針對賴和撰寫之散文、詩歌、小說, 乃至採集的民間文學等, 以精闢而獨到之見解與剖析, 帶領讀者窺探賴和之文學新世界。 賴和(1894~1943),臺灣彰化人。幼年學習漢文,奠定深厚的古典文學基礎。一九○九年,十六歲考進臺灣總督府醫學校。一九一七年在彰化開設「賴和醫院」,懸壺濟世。一九一八年前往廈門,任職於鼓浪嶼「博愛醫院」,次年返臺。 臺灣新文學之父賴和一生以漢文書寫,創作風格獨特的漢詩一千多首,於舊文學的造詣上,深具特色。此外,他極重視民間文學,隨時隨地留意並記錄珍貴的神話、傳說、故事和諺語。曾從一位遊吟詩人口中採集到戴潮春反清歌〈辛酉一歌詩〉(1926~1927),堪稱民間文學敘事詩的鉅作。 《賴和文學論》上下兩冊,集結全臺灣知名的文學家與教授,就賴和一生之著作,如散文、詩歌、小說、日記等,以及賴和一生傳奇的故事進行探討,可謂為最全面的賴和文學論述。 《賴和文學論》上冊主要以賴和民間文學和古典文學之相關論述為主。分別收錄林瑞明、陳萬益、胡萬川、翁聖峰、周益忠、施懿琳等學者的精闢論述。 本書特色 1.首次收錄全臺灣知名文學家及教授對賴和文學及生平的專業論述。 2.了解新文學之父賴和的完整論文合輯。

賴和文學論(下):新文學論述

臺灣新文學之父賴和, 一生著作等身。 本書延攬臺灣知名專家學者, 針對賴和撰寫之散文、詩歌、小說, 乃至採集的民間文學等, 以精闢而獨到之見解與剖析, 帶領讀者窺探賴和之文學新世界。 賴和(1894~1943),臺灣彰化人。幼年學習漢文,奠定深厚的古典文學基礎。一九○九年,十六歲考進臺灣總督府醫學校。一九一七年在彰化開設「賴和醫院」,懸壺濟世。一九一八年前往廈門,任職於鼓浪嶼「博愛醫院」,次年返臺。 臺灣新文學之父賴和一生以漢文書寫,創作風格獨特的漢詩一千多首,於舊文學的造詣上,深具特色。此外,他極重視民間文學,隨時隨地留意並記錄珍貴的神話、傳說、故事和諺語。曾從一位遊吟詩人口中採集到戴潮春反清歌〈辛酉一歌詩〉(1926~1927),堪稱民間文學敘事詩的鉅作。 《賴和文學論》上下兩冊,集結全臺灣知名的文學家與教授,就賴和一生之著作,如散文、詩歌、小說、日記等,以及賴和一生傳奇的故事進行探討,可謂為最全面的賴和文學論述。 《賴和文學論》下冊主要以賴和新文學之著作為論述基礎。分別收錄林瑞明、林明德、陳建忠、游勝冠、楊翠等多位學者的精闢論述。 本書特色 1.首次收錄全臺灣知名文學家及教授對賴和文學及生平的專業論述。 2.了解新文學之父賴和的完整論文合輯。

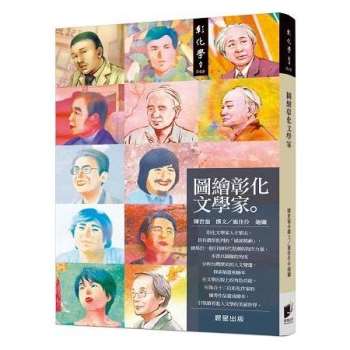

圖繪彰化文學家

彰化文學家人才輩出, 具有濃厚批判的「磺溪精神」, 匯集出一股引領時代思潮的寫作力量。 本書以圖像的角度分析台灣歷史的人文變遷, 探索插畫和繪本在文學出版上的角色功能。 另集合十二位彰化作家的優秀作品畫成繪本, 引領讀者進入文學的美感世界。 《圖繪彰化文學家》分為二輯 輯一由陳世強教授撰文〈圖像與文學的交會——從圖像傳達看臺灣及彰化文學之發展〉,圖文並茂地舉例論述插畫或圖像與文學如何相輔相成,又是如何交錯發展。 輯二則收錄施佳伶繪製的〈彰化文學作家繪本輯〉,為彰化十二位知名文學家:賴和、陳虛谷、林亨泰、錦連、姚嘉文、吳晟、蕭蕭、康原、洪醒夫、宋澤萊、李昂、王定國的繪本專輯。 繪本輯節錄每位文學家較具代表性的詩文,配以精美插圖,希望能以繪本呈現文學之美,帶給讀者不同的閱讀角度與視覺感受。 本書特色 首次以繪本形式呈現彰化文學作家之生平故事及精彩文選。

施並錫魅力刀與彩筆誌

畫家施並錫運用他的鋼筆與彩筆, 為臺灣這塊土地診斷, 以「左文右圖」的方式, 寫與繪下了臺灣的病歷, 透過彩筆畫出詼諧的圖像, 兩種筆就像一支銳利的「魅力刀」。 有人說:「作家、藝術家是社會的良心。」看到社會的不公不義,就提筆上陣口誅筆伐。有人說:「作家是社會的病理學家,專門為社會把脈,找出社會的病態。運用文學、藝術的方式表達,以趣味性的藝術客體,告訴執政者與提醒盲目的人民,社會的病症。」畫家施並錫運用他的鋼筆與彩筆,「左文右圖」寫與繪下臺灣的病歷,企圖以藝術喚醒臺灣人對土地及國家的愛。 本書分為兩輯,輯一為施並錫其人其事,側寫施並錫成長歷史與繪畫經歷。輯二為施並錫個人畫展,收錄施並錫四大階段的各個面向畫作。 本書特色 首本結合施並錫個人傳記及畫冊的書籍。

宜樓掬月意樓春-鹿港慶昌家族史續探

鹿溪多詩人,雲集十宜樓。 平生與我好,奪幟騷壇游。 相思命駕訪,豈憚道里悠。 主人今陳遵,愛客投轄留。 ─林癡仙〈十宜樓夜集作〉 往昔,有一府二鹿三艋舺的符碼; 今天,人文彰化見證半線風華。 「鹿港八郊」象徵清朝曾有的繁華歲月,今中山路至金盛巷仍保留許多郊商舊址,如意樓與十宜樓為廈郊「慶昌行」的祖厝。「慶昌行」為道光年間廈郊之首,嘉慶年間由陳克勸所創,其崛起與海盜蔡牽有密切關係,而祖厝「意樓」又衍生「尹娘」傳說;「十宜樓」主人相傳為陳祈,將十宜樓經營為「宜琴、宜棋、宜詩、宜酒、宜畫、宜花、宜月、宜博、宜煙、宜茶」之文人聚會場所,傳奇種種,讓「意樓春深」與「宜樓掬月」在鹿港的「八景十二勝」中充滿著神秘色彩,而傳說與史實之間的差異又為何? 本書繼《鹿港意樓》之後,續探慶昌家族史,藉由意樓及十宜樓,解開陳家傳奇的面紗,瞭解其從商販之家轉為士紳家族的歷程,及與地域社會發展的關聯性,進而理解從經濟鹿港轉化到文化鹿港的過程。 本書特色 意樓與十宜樓名列鹿港八景十二勝,因家族傳奇而充滿神祕感。本書藉由探討意樓與十宜樓,瞭解慶昌家族從商販之家轉為士紳家族的歷程,進而理解從經濟鹿港轉化到文化鹿港的過程。

陳來興的土地戀歌

我選擇自己喜歡又熟悉的質料、 顏色與形狀來表達。 我的畫不止用眼睛看, 我用全部的感官去感覺; 模仿眼睛所看到的只是做視覺的侍從, 用全部的感官去感覺, 可以感受到成長的喜悅…… --陳來興 往昔,有一府二鹿三艋舺的符碼; 今天,人文彰化見證半線風華。 陳來興這類「太本土」又「非常台灣」的畫,在台灣藝術界絕對是空前的。陳來興曾經既謙虛又悲怨的說,在反映台灣心跳、在為島嶼盡責這方面,台灣畫家遠不及台灣的本土文學家。然而,他的五二○系列,卻讓我覺得即使文學界,也沒幾人堪與並肩齊步,顯然他已走在台灣藝術界的前端,而且成為台灣民族畫的開路先鋒。 本書不僅收錄陳來興知名的「五二○事件」系列畫作,更收錄陳來興得獎的小說及散文,是全面了解陳來興的書籍。 本書特色 陳來興為國際知名的畫家,曾因繪畫一系列五二○事件而聲名大噪。本書不僅收錄陳來興的繪書,但收錄陳來興的得獎小說和散文。