-

排序

- 圖片

- 條列

在休戚與共裏看見傷口:給心靈創傷者的10堂靈修神學課(二版)

在荒謬的年代,別讓生命變得虛無。 在患難中,看見需要被醫治的心靈。 「基督在十架上所受的苦,乃表明自己跟受苦者和受傷者同在,也跟他們的受苦經驗認同,並與受苦者於患難中休戚與共,以至跟受苦者成為一體。」——本書作者 當社會整體彌漫著抑鬱焦慮的氣氛,身處其中有時也難以獨善其身,我們個人者身邊的人,或多或少都可能經歷著看得見和看不見的心靈創痛。在乏力無助的艱難時刻,心靈創傷者最需要的是甚麼?我們選擇逃避現實,還是學習與哀傷共舞?我們又如何將逆境轉化為成長的動力及洞察世事的資源? 這本小書,旨在回到信仰及靈修學的原點,嘗試闡明受苦與同行者所需的靈性基礎,包括聆聽、忍耐、祈禱、默觀、辨識等各種屬靈操練,並指出「共患難」的十架經驗是受創者的重要出路,讓我們在一起受苦的休戚與共中,與基督結連,而這正是基督信仰對受苦者的最大安慰,幫助我們在幽暗的時刻,經歷上帝所賜的信望愛,與他者一起重建共患難的愛。

媒介敘事工作

媒介敘事工作(Media-informed Narrative Practice:MNP)是一種協作式訪談方略,主要演化自敘事治療(Narrative Practice;NP又稱 Narrative Therapy:NT)及數碼媒體說故事(Digital Storytelling)。MNP協助敘事者探索核心價值,它與傳統NP的原理一致,同樣是協助當事人透過自己的敘述來了解及改進自己,從而更有力地應對挑戰。在教育、輔導、社會工作中,不少方法著重讓當事人「接收」正確見解,而敘事為本的方法則是讓當事人「表達」及反觀自己,從而拆解及建構價值觀。敘事為本的方法不是說教式地改變當事人,而是讓當事人透過自己的說話來改善及鞏固自己。在NP的基礎上,MNP加入了「媒介」(Media)這面向,強調敘事不單只是語意傳遞,而是有形體的「表述」(expression),而且敘事媒介是可以多元化的。某程度上,新媒體環境顛覆了一段訪談的前世、今生與來世:一段訪談被約定俗成的定位、實踐訪談的模式、延伸運用訪談內容的方法等等,均經歷著史無前例的變革。MNP糅合了新的技巧,有助訪問員: 1)善用處境脈絡 (context)營造訪談的規範、 2)辨識媒體文本的敘事輪廓(contour)以評估及推進訪談、 3)活用不同的通訊模態(communication-mo-dality)實踐訪談、 4)將媒體文本有目標地發佈流傳(circulation)。 MNP可以應用在不同領域,包括輔導治療、人物專訪、個人獨立分享、小組工作、社區教育等等。

三思而行:日常40個盲動行為案例解說

一見鍾情原來有原因? 電子消費令人支出更多? 投資股票為何總是贏粒糖,輸間廠? 依靠網絡,令人不再用腦? 日常生活中,我們的行為往往受情感、群體及環境影響,會做出非理性的選擇和決定。譬如在戀愛、消費、投資,以及日常社會行為這四個重要方面,我們可能會做出前後矛盾又無法解釋的行為,有時甚至招至損失,更影響到別人。 作者告訴我們,其實這些看似難以理解的行為,背後都可以找到心理學或行為經濟學上的解說。在本書中,作者嘗試指出慣性直覺思維和行為背後的因由,並提醒我們,在生活中要三思而行,更多客觀、理性思考和分析,在不同處境中作出適當的回應與決定!

順服是一種祝福:交出生命的主權,活出好管家的召命

繼《慷慨是一種祝福:不做金錢的奴隸,學習成為人生的好管家》,作者坦誠又幽默地分享他學習慷慨之道後的新經歷,由從事銀行及金融界的工作至成為作家及講員,在世界各地遇見不同的人,在各教會和活動中分享作管家的召命,他學習順服上帝的指引,將生命各方面交託給上帝,並再次經驗上帝奇妙的作為,鼓勵我們一起體驗生命的轉化。

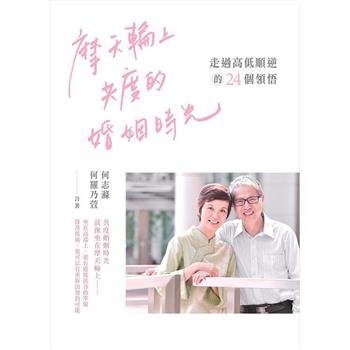

摩天輪上共度的婚姻時光:走過高低順逆的24個領悟

共度婚姻時光,就像坐在摩天輪上…… 坐在高端上,要有迎接低谷的準備, 降落低處,也可以有重新出發的可能。 何志滌,中國基督教播道會同福堂創堂牧師,早年他與妻子羅乃萱(現任家庭發展基金總幹事)蒙召往台灣宣教,四年後回港服事。近年,他倆常應邀主持婚姻講座,談的是婚姻中的甜酸苦辣,先後合著出版《姻上加恩》及《旋轉木馬上的婚姻滋味》,寫盡了婚姻的日常與無常。 如今,何志滌牧師與何羅乃萱師母結婚已經四十載,牧師退休了,女兒結婚了並誕下乖孫,他們恍惚又走進了另一個境界。本書正是他們夫妻倆第三本「雙劍合璧」之作,娓娓道來婚姻的真諦,以及讓婚姻細水長流的領悟。