-

排序

- 圖片

- 條列

編舞如何思考:舞蹈構作筆記

傑洪‧貝特斯以在當代舞蹈領域的豐富經驗為基礎,以清晰簡潔的口語,提出理解構作的原則、方法和實踐方式,並列舉與多位舞蹈創作者的合作過程與對話,以及表演運用和呈現出的各項元素,融合創作與演出的實際經驗,不只是紙上談兵。 自由書寫、為素材命名、共享責任、布局、虛構、概念地圖等關鍵詞都在創作、探索與追求意義的過程扮演重要角色,同時也藉由這些概念邀請所有創作者一起思考、討論、反思,最終形成屬於自己的研究、觀察與創作方法,進而創造出獨特且有意義的作品。 本書特色 1. 與萬座曉劇場主辦之艋舺國際舞蹈節合作出版 2. 首本介紹「舞蹈構作」概念的專書 3. 結合創作顧問與編舞家的實際創作經驗與體悟 4. 適於舞蹈與表演工作者,以及舞蹈相關科系師生閱讀

實踐構作:劇場、舞蹈、表演的創作與思考

剖析構作和創作顧問的角色與功能顯現思考與實踐如何相互影響列舉十四個表演團體與作品涵蓋多種不同表演類型 構作(dramaturgy)是當代表演領域的新興概念,描述在導演或編劇等既有職位以外的一個角色,能在不同層面給予創意與刺激,甚至質疑、挑戰已確立的作品方向。本書列舉十四個在主題、形式與規模上極為多樣化的演出案例,呈現今日構作與創作顧問(dramaturg)在作品及創作過程中的多樣面貌與功能,對導演、編舞、作曲家、表演者、設計師等創作者,都有所助益。 在有著共創與集體思考特質的劇場中,構作時常根據創作環境與產製條件重新自我發明,顯現了思考與實踐如何相互影響,也揭露了透過藝術實踐來思考的方法。書中提出七種構作的參與模式和六種觀看模式,不僅能應用在劇場工作或作品分析上,也適用於其他領域,例如節慶、展覽規劃、人機互動設計、機構運作,或是政治活動等多面向。本書特色1. 與台南藝術節合作出版2. 論述創作顧問與構作功能的專書3. 引介海外表演領域最新趨勢,推動台灣藝術領域發展4. 適合表演藝術及相關領域工作者閱讀

參與未來:當代德國青少年劇場

爬梳德國青少年劇場發展脈絡呈現多樣化的青少年劇場藝術 及其與生活、社會、文化的連結表演藝術蓬勃發展的今日,已發展出眾多針對不同目標觀眾且形式、主題多元的劇場演出,其中一項備受關注的就是青少年劇場。《參與未來:當代德國青少年劇場》爬梳此一類型在德國的發展脈絡,首先以文章論述青少年劇場在德國的起始、功能及性質的演變,與政治、美學的關聯,以及創作的條件和現況。接下來則以五篇訪談,從導演、編劇與創作顧問等不同位置分享製作青少年戲劇的過程與理念,包括「參與」的概念。最後則列舉十個兒童與青少年劇院及劇場/團體,可以看到實際運作的層面,完整呈現此類型的各個面向。本書特色1. 與台北歌德學院、台南藝術節合作出版2. 全台首次出版青少年劇場專書3. 包括德國青少年劇場發展史、劇場工作者訪談、劇院/劇團列表,廣泛討論此領域4. 適合戲劇系師生、劇場/表演藝術工作者、國高中表演藝術老師等閱讀

如何運用聲音:從日常生活到舞台演出

瑞典表演教師哈洛‧艾姆嘉德曾經擔任聲音治療師,具備政府核發的專業證照,將人體與聲音器官的醫學知識,轉為如何利用人體、呼吸與發聲進行表演的基礎訓練,讓說話者能夠在不損傷發音器官的情況下,自然且舒服地發聲、說話、唱歌,進而將聲音結合文本,展現出更好的表演。 這套具有實際醫學與人體知識的訓練方式,不僅戲劇與歌唱表演者能運用,只要是需要使用聲音的工作,均能透過練習,將聲音變得更自由,且能保持發聲器官健康,長長久久地使用。 本書特色 1. 作者具有專業聲音治療師認證,從人體與聲音器官出發的實用聲音練習。 2. 搭配插圖,更清楚發聲與練習使用到的身體部位。 3. 不只演員、歌手,需要使用到聲音的職業均適合閱讀。 專業推薦 劇場編導 蔡柏璋 專文推薦 演員 陳佳穗 推薦

演員的自我修練:角色目標、分析與實踐

繼《演員功課》、《表演必修課》後 演員姚坤君再次不藏私地分享所有表演心法 幫助表演工作者分析、訂定角色目標,擷取自身經驗以塑造角色 讓角色更有層次,達成更精彩、有說服力的演出 實力派演員姚坤君以演出《想像的孩子》、《遙遠的東方有一群鬼》、《親愛的人生》三齣劇時遭遇的挑戰與困境為例,首先從演員心理層面可能導致的關卡談起,說明該如何調整身心狀態、利用人性特質去克服困難。並提出演員需要放下心魔,面對真實的自己,才能讓表演昇華至更高境界。 第二部分則進入角色實踐,演員需先對劇本與角色的心理與背景有正確的認識,再進一步利用改良版「目標障礙分析方法」,加強角色層次與深度,配合許多在課堂演練過、具有實際效果的練習,掌握角色目標與障礙,就能解決問題,呈現真實、能打動人心的表演。 本書特色 1.知名劇場演員姚坤君累積多年表演與教學心得,真誠分享表演技巧與心得 2.以實際演出經驗搭配教學實例,表演工作者與戲劇系師生均適用 3.提供多項練習,從不同面相解決表演時的困境,也可用於課堂演練 4.附錄《想像的孩子》、《遙遠的東方有一群鬼》、《Re: 親愛的人生》:〈附身〉角色理解相關資訊

賽門‧史蒂芬斯的劇作家日記

才華洋溢的劇作家賽門‧史蒂芬斯在2014有個收穫豐富的一年,有極多作品進行世界首演,包括在家鄉曼徹斯特的皇家交易所劇院(Royal Exchange),在倫敦皇家宮廷劇院(Royal Court)Downstairs Space上演重要新作,在楊維克劇院(Young Vic)上演契訶夫譯作;人氣劇作《深夜小狗神秘習題》移地百老匯演出,同時期也在德國進行許多新創作計畫。除了這些創作之外,他也持續扮演年輕輩劇作家、演員與導演的導師,更敢於在劇本創作界發聲,持續不懈地提出犀利、具有洞見的發言。 透過史蒂芬斯每天的日記、工作實踐、內心最深處的思緒,以及劇場、藝術與政治哲學等,他毫不保留地坦誠一切,讓我們一窺前人從未見過的21世紀重要劇作家內心。 本書特色 1. 桃園鐵玫瑰藝術節合作出版 2. 台灣首度出版人氣劇作家賽門‧史蒂芬斯創作心法 3. 真誠不藏私,分享創作劇本過程與思考 4. 文字、戲劇創作者的重要參考

物的力量:從道具到物件劇場

本書匯集了關於演出中使用物件的理論與實務觀點,包括這些物件如何成為劇場景觀的一部分,成為演出的伙伴,甚至是具有地位的自主物件。作者詳細分析特定演出,檢視演員訓練、舞台設計、材料、組裝技術,以及物件劇場等,探討批判性的問題: 劇場道具與日常物件有何不同? 觀眾如何反應演員使用道具的各種不同方式? 和「東西」一起集體創作,是否會影響製作過程,或對物質產生不一樣的看法? 從以假亂真的糖漿假血,到滾燙沸水與真人頭顱,本書探討各種物件真假案例在日常與劇場之間的來回,對戲劇、設計與道具製作的學生、劇場工作者、研究者來說,是一本絕佳的基礎指南。 本書特色 1. 桃園鐵玫瑰藝術節合作出版 2. 關於劇場道具使用的跨領域研究專書,理論與實作兼具 3. 戲劇、舞台設計相關領域的實用指南,適合戲劇、美術、設計相關科系閱讀

不舞之舞:論當代藝術中的舞蹈

本書集結了表演與文化研究學者張懿文過去十多年的觀舞紀錄及舞蹈評論,介紹了在多樣化場域及展演形式的跨域舞蹈,並探討在當代視覺藝術中的跨界「編舞」,以及現代科技如何解構並重塑了編舞美學。 作者從編舞理論出發,考察了過去被「正統」舞蹈論述所忽視的跨界表演,如在美術館或替代空間中的行為表演、科技藝術中的身體裝置,甚至是面向普羅大眾的社交舞蹈和世界舞蹈,並進一步從舞蹈和表演理論的觀點,提供視覺藝術跨域身體展演的分析和討論。 本書上篇「論舞」,以「舞蹈展演空間——跨場域實驗」、「表演科技實踐——跨進人類世」、「當代舞蹈反思——跨文化對話」三個角度切入,探討表演的美學演變、身體展演。下篇「話舞」是賞析二十多場舞蹈,以「論舞」的三個角度深入評析,並論證台灣當代編舞與歐陸「非舞蹈」實驗的交互影響,展望國際,同時關照在地的文化視野。 鑑賞推薦 陳雅萍 國立臺北藝術大學舞蹈學院副教授/台灣舞蹈研究學會理事長 邱誌勇 國立清華大學藝術學院學士班主任/科技藝術研究所所長

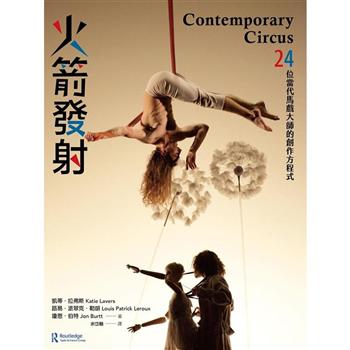

火箭發射:24位當代馬戲大師的創作方程式

這本書就像是一座火箭發射台,希望能帶我們航向更多的討論和進一步的閱讀,透過許多能夠深入理解的方法,讓讀者親炙這個無比引人入勝的藝術形式。 《火箭發射:24位當代馬戲大師的創作方程式》由二十四位創作者和三位學者在實踐和理論之間築起一座橋梁,以「質問」或者「對事物提出質疑」的視角出發,針對馬戲中的四個主題展開對話:道具、政治、表演者、新作品,並將這些對話節選分類,賦予脈絡,共同討論馬戲是什麼,以及馬戲這門表演藝術的演變脈絡。此外也呈現不同創作者與團體的創作理念,對社會議題及傳統的呈現與挑戰,以及當代馬戲結合戲劇、音樂、舞蹈的最新跨域趨勢,提供了一條觀看當代馬戲表演的路徑與指南。 本書特色 1.首本探討當代馬戲藝術與創作理念的專書 2.與衛武營國家藝術文化中心合作出版,搭配馬戲平台活動 3.適合戲劇領域、戲劇科系,以及馬戲藝術愛好者閱讀

舞蹈與當代藝術:1900-2020跨域舞蹈史

舞蹈是從表演藝術而生,當代藝術則從作品展出此一形式而來,除了這個基本差異之外,兩者的創作歷程、工作方式及目標常常相當接近。兩者的創作關係一直以來都很緊密,參照點混合又重組,領域交疊、邊界跨域,兩者的高度混雜,成為了藝術與社會最前衛的思想實驗場。 《舞蹈與當代藝術:1900-2020跨域舞蹈史》列舉數十位來自歐美亞的當代編舞家及其作品,重新審視二十世紀初以來,在當代藝術與舞蹈兩個領域中深具意義的作品,呈現舞蹈是如何經由自身特殊的創作過程,與當代視覺藝術實驗合作,建構出最真實的獨特性。 本書特色 1. 法國知名舞評家全面解析本世紀舞蹈跨域創作重要潮流 2. 2021新版法文、中文版同步出版 3. 附贈《偉大的馴服者》海報 4. 與衛武營國家藝術文化中心合作出版

給演員與非演員的遊戲

《給演員與非演員的遊戲》是奧古斯都‧波瓦的重要著作之一,也是最具劇場實踐特性的著作。他在書中介紹了一百多種練習、遊戲與演出範例,其中涵括被壓迫者劇場、論壇劇場、隱形劇場與形象劇場等思想與概念,藉由身體的練習與呈現場景,讓參與者認識到自身所受的壓迫,將其展演出來,進而尋找解決之道,脫離被壓迫的困境。此外,也延伸至各種社會議題,透過表演,使旁觀者直面議題,進一步主動參與論辯,產生積極的改變。這些遊戲演練與範例不僅只是表演的訓練,更有改善社會的意味,在全世界的社區劇場與劇場教育領域都極具影響力。 本書特色 1. 巴西劇場大師奧古斯都‧波瓦所著的重量級實用劇場書。 2. 應用劇場中心創辦人翻譯,結合實際操作,推廣戲劇教育。 3. 適於表演工作者、戲劇相關科系、社區劇場等使用。 各界推薦(按姓氏筆畫排序) 李嬰寧 中國劇作家、戲劇教師 耿一偉 衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問 容淑華 臺北藝術大學藝術與人文教育研究所副教授兼所長 許瑞芳 臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授 郭慶亮 新加坡戲劇盒(Drama Box)聯合藝術總監 黃婉萍 香港演藝學院戲劇學院副院長及應用劇場系主任 趙志勇 北京中央戲劇學院教授、社區劇場實踐者和研究者 歐怡雯 香港教育劇場論壇(TEFO)執行總監 鍾 喬 差事劇團藝術總監

日常專家:你不知道的里米尼紀錄劇團

搭配全球華文地區首個百分百城市計畫《高雄百分百》演出 衛武營國家藝術文化中心共同合作出版 第一本德國里米尼紀錄劇團中文專書 集結新聞、學界、藝術等不同領域作者,詳細爬梳里米尼紀錄劇團成立過程與作品特色,以及主導人物――海爾嘉德.郝珂、史蒂凡.凱基和丹尼爾.魏策爾的創作理念及創意來源。 里米尼紀錄劇團的作品核心為「日常專家」,亦即所謂的素人,包括老太太、青少年、失業的航空業人員、落選的市長候選人、越戰老兵、東歐長途貨運司機、印度電話客服人員等等。他們不只在舞台上述說自己的專業與經歷,甚至在卡車中向車上的觀眾介紹行經的景色與貨運業的起落,或者在地球另一端的客服人員透過電話,告訴觀眾似真似假的「歷史」。觀眾不只是經歷了一場完全不同於傳統戲劇的演出,也透過這些日常專家經歷了一個以往不熟悉的世界,產生全新的體驗。里米尼則藉由這些演出,將不同領域的人與故事、政治與社會議題、真實與虛構並置,呈現專屬於里米尼的劇場真實。 本書特色 1. 搭配全球華文地區首個百分百城市計畫《高雄百分百》演出 2. 首本中文里米尼紀錄劇團專書 3. 與衛武營國家藝術文化中心合作出版

編舞筆記

國際知名舞蹈家、編舞家強納森‧布洛斯(Jonathan Burrows)認為舞蹈是與自己身體的思考方式進行的一場對話。他反思自己多年來的舞蹈生涯與創作經驗,以及帶領舞蹈工作坊的討論內容,詳細寫下創作、醞釀創意的過程與工作方式,不僅帶領讀者理解創作舞蹈表演的歷程與原因,更期望自身的經驗能幫助其他舞者及編舞家順利進行創作。布洛斯分享編舞過程的許多練習、冥想、原則與概念,舞者與編舞家都能藉此找到屬於自己的創作美學與方向。不管想要創作什麼樣的舞蹈表演藝術,《編舞筆記》都能作為實用參照。 本書特色 1. 創作舞蹈的實用經驗,加深理解舞蹈藝術 2. 與2020桃園鐵玫瑰藝術節合作出版 3. 適合舞蹈工作者、舞蹈相關科系師生閱讀

虛擬真實:沉浸式劇場創作祕笈

在表演藝術多方發展的今日,許多觀眾已不再滿足於傳統的單向觀戲模式,而創作者也運用各式媒介創造出不同的戲劇效果與體驗。近年來出現的全新劇場形式――沉浸式劇場(immersive theatre),就強調讓觀眾主動體驗、介入表演,跨越劇場的空間限制,打破觀眾觀看與舞台表演之間的固有界線。 為了讓更多創作者了解、進而參與沉浸劇場,表演經歷豐富的劇場人傑森‧華倫(Jason Warren)藉自身經驗,寫下創作沉浸式演出的基本步驟,以及在創作過程中必須考量的環節,例如:決定創作怎樣的演出;了解並預期觀眾的行為;在觀眾互動與表演敘事間取得平衡;讓演員準備面對預期外的狀況;讓戲劇體驗延伸至演出之外;以及行銷表演的創新點子等。這是為了想創作沉浸式世界的表演工作者、藝術家、表演相關科系師生而寫的實用指南,甚至也能應用在創作VR、實境遊戲與體驗教育方面,對想要體驗嶄新演出概念的表演愛好者而言,更是絕佳的入門途徑。 本書特色 1. 介紹全新「沉浸式劇場」概念與實際創作方式 2. 可擴大應用於創作VR電影、實境遊戲與體驗教育 3. 與2020桃園鐵玫瑰藝術節合作出版 4. 適合劇場、電影、遊戲創作者、表演科系教師與學生閱讀

回望彼岸:亞美劇場研究在台灣

伴隨著六0年代的美國族裔運動,「亞美劇場」成為凝聚、集結北美亞裔表演藝術家,以及他們訴求改變社會、爭取能見度的場域,一路走來,成果豐碩。新世紀北美亞裔劇場蓬勃發展,更形多元開闊,但其作品始終保持身為邊緣少數的抵抗姿態與自覺。這個非既得利益者的身分位置,讓亞裔創作者可以更同理弱勢、更有政治敏感度,時不時仍會從邊緣的位置批判思考,跳出來質疑之、挑釁之。這種帶點刺的鋒芒,正是亞美劇場引人入勝之處。 本論文集收錄十一篇亞美戲劇相關論著,且均為2000年以後發表的作品,希望能將近期的亞美劇場研究風景呈現於華語讀者面前。另外,也希望藉著論文集的出版,將更多優秀的亞裔劇作家與戲劇作品介紹給台灣劇場界,使其進一步思考搬演的可能。 本書特色 1.台灣第一本亞美劇場研究專書。 2.適合劇場相關領域教師、學生,以及一般大眾閱讀。

【電子書】回望彼岸:亞美劇場研究在台灣

伴隨著六0年代的美國族裔運動,「亞美劇場」成為凝聚、集結北美亞裔表演藝術家,以及他們訴求改變社會、爭取能見度的場域,一路走來,成果豐碩。新世紀北美亞裔劇場蓬勃發展,更形多元開闊,但其作品始終保持身為邊緣少數的抵抗姿態與自覺。這個非既得利益者的身分位置,讓亞裔創作者可以更同理弱勢、更有政治敏感度,時不時仍會從邊緣的位置批判思考,跳出來質疑之、挑釁之。這種帶點刺的鋒芒,正是亞美劇場引人入勝之處。 本論文集收錄十一篇亞美戲劇相關論著,且均為2000年以後發表的作品,希望能將近期的亞美劇場研究風景呈現於華語讀者面前。另外,也希望藉著論文集的出版,將更多優秀的亞裔劇作家與戲劇作品介紹給台灣劇場界,使其進一步思考搬演的可能。 本書特色 1.台灣第一本亞美劇場研究專書。 2.適合劇場相關領域教師、學生,以及一般大眾閱讀。

短暫的永恆:丹尼爾.梅古奇的導演絮語

丹尼爾‧梅古奇(Daniel Mesguich)的著作遍及劇本、小說等,本書是他唯一的劇場理論著作,再版時還加上德希達的專文評論。梅古奇於書中以片段的方式,闡述他在劇場工作的經驗、對角色的看法、關於劇場時間與空間的論點,每個片段互不相連,卻於整部書相互呼應。書寫的方式時而深刻,充滿文學、哲學、宗教知識,時而輕鬆幽默。無論如何,藉由這本書,我們得以近距離了解法國劇場的歷史生態,以及專屬劇場的、那難以捉摸的、短暫的瞬間,如何藉由文字企及永恆。 本書特色 1、法國劇場大師丹尼爾‧梅古奇關於劇場的哲思與靈光片刻 2、與2019桃園鐵玫瑰藝術節合作出版,搭配作者舉辦大師工作坊 3、適合演員、戲劇導演、表演科系教師與學生閱讀

致演員:麥可.契訶夫論表演技巧

本書特色 1.第一本麥可‧契訶夫表演方法專書 2.由契訶夫表演系統研究者、表演教師、專業表演者程鈺婷老師審校 3.適合演員、表演科系教師與學生閱讀 好評推薦 耿一偉 專文推薦 召喚情感、發展角色、強化感知是演員必備的基礎技巧,麥可‧契訶夫的經典之作《致演員》正是能夠幫助演員清楚、正確地理解和發展這些技巧的最佳指導手冊。書中不僅提供表演的觀念與心法、簡單且實用的方法,更有許多練習,訓練身體與想像力,引導演員精進自己的技藝,運用在各種角色與戲劇,帶來完美的演出。 徐堰鈴(劇場天后) 作者說明對於演員在表演工作中,其心理動作的豐富描繪和身體如何交感演練,且有經驗有步驟地引導著想像與意志,揭示了表演中我們最在乎的一些幻化的秘密。如果你整在實際執行舞台表演與導演的創造,這是本非常棒的手邊書,它很親切很開放也值得讓人持續探究,因它闡述的乃忠於生命的活力。 梅若穎(實力派劇場演員╱表演人氣教師) 認識麥可契訶夫體系,剛好是在我人生低潮、表演遇上瓶頸時期。這套表演方法不但讓我的「演員」工作重新喚醒感受、湧現想像力之外,就像對靈感大喊「芝麻開門」一樣,更讓「生活」有了不同的變化。我一直在推廣大眾都可以學習表演,透過本書的引導,或許每一個人都可以找到自己人生上的靈感。 黃建業(北藝大戲劇系教授) 安東‧契訶夫的外甥,史丹尼斯拉夫斯基稱讚他為最優秀的學生——麥可‧契訶夫無疑是表演體系發展中的重要步伐。史氏的寫實自然風格,在他「心理動作」的開發中,增加了動能和表現性,現今已是國際上影響深遠而又極重要的表演系統。 可喜的是其代表作《致演員》終於出現中文譯本。應是進階表演者的尚佳經典。 鍾明德(北藝大戲劇系教授) 身體行動方法(Method of Physical Actions, 簡稱MPA)是個經過再三試驗和證明成功的創作方法:史坦尼斯拉夫斯基在晚年發現了這個由身體行動出發的表演方法,改寫了他的「體系」。葛羅托夫斯基利用MPA完成了他的劇場大業,同時超越了劇場。如果你熱愛劇場,而且還不想那麼快就穿越劇場,那麼「契訶夫技巧」會是個很扎實的、完整的、透徹的演員訓練方法。這是一本很平易近人的入門書,從中我們可以瞥見史坦尼、契訶夫師徒亙古閃亮的身體行動智慧。大推。 謝盈萱(金馬影后╱台北電影節最佳女主角) Michael Chekhov的表演探索是無窮盡的,透過這本書帶領的練習,把表演者的「本能」結合「技術」,心法加上工法的揉合,會是演員一生都受用不盡的工具。 魏雋展(三缺一劇團藝術總監) 這本書讓你遠離過度理性的分析,開啟你感官的想像力,邀請你走出慣性的房間,去做一場真正的旅行與探險,此外還提供了實際的練習方法,無疑是最佳的演員必備工具書!

亞陶事件簿

本書探尋評析亞陶的生命與足跡,是癲狂、疾病、哲學、劇場、人類學和表演研究論述的多部和聲。作者從不同視角探討亞陶生平與著作中基進前衛卻又神秘傳奇的事蹟與軌跡,提供讀者一個混雜且多樣貌的亞陶形象。亞陶的身體病痛體現於他的書寫、思考方式與藝術創作,他的病痛轉化為細/戲說哲理的過程不但耐人尋味,也構築了他的多重人生與多重事件。本書除了關注亞陶及其複象(包括他的病痛、書寫、生活、劇場、評論、追隨者與評論家等等)的存在,也在爬梳其生命和思想脈絡的同時,重新想像並組構讓人耳目一新的亞陶,並評價亞陶的詮釋者對他思想的詮釋與挪用。 本書以兩部曲重新標示亞陶研究的新範疇:第一部曲「從病痛到細/戲說哲理,綜觀亞陶一生的受難與熱情」;第二部曲「亞陶效應的四個事件」。全書概分為八個篇章,脈絡分明地穿梭於「瘋子亞陶」與「先知亞陶」的辯證,是國內最具創見與前瞻性的亞陶研究專書。作者蘇子中教授綜論亞陶的生命與著作,佐以鉅細靡遺的歷史回顧和學術巡禮,熱情洋溢,見識不凡,篇篇均是引人入勝又具反思深度的傑作。 破除語言以觸及生命,就是劇場的創造或再創造……當我們說到「生命」這個字眼時,意思不是指以外在事實來驗證的生命,而是指那形式永遠無法觸及既脆弱又騷動的核心。如果我們這個時代依舊有最可怕、最該詛咒的事,那就是我們在藝術上一味玩弄形式,而不能像那些綁在火刑柱上被活活燒死的殉道者般,穿透熊熊烈焰發出信號。――亞陶 (現代前衛劇場之父) 《亞陶事件簿》是一本超獨特的書,我毫無保留地推薦給讀者諸君。這是國內第一本鑽研亞陶的學術專書,利用八個獨立的篇章,將 可見的「瘋子亞陶」和不可見的「亞陶先知」做了鉅細靡遺的歷史定位和學術巡禮。熱情洋溢,見識不凡,篇篇俱是可讀又具反思深度的傑作。――鍾明德 (台北藝術大學戲劇系教授)

【電子書】亞陶事件簿

本書探尋評析亞陶的生命與足跡,是癲狂、疾病、哲學、劇場、人類學和表演研究論述的多部和聲。作者從不同視角探討亞陶生平與著作中基進前衛卻又神秘傳奇的事蹟與軌跡,提供讀者一個混雜且多樣貌的亞陶形象。亞陶的身體病痛體現於他的書寫、思考方式與藝術創作,他的病痛轉化為細/戲說哲理的過程不但耐人尋味,也構築了他的多重人生與多重事件。本書除了關注亞陶及其複象(包括他的病痛、書寫、生活、劇場、評論、追隨者與評論家等等)的存在,也在爬梳其生命和思想脈絡的同時,重新想像並組構讓人耳目一新的亞陶,並評價亞陶的詮釋者對他思想的詮釋與挪用。 本書以兩部曲重新標示亞陶研究的新範疇:第一部曲「從病痛到細/戲說哲理,綜觀亞陶一生的受難與熱情」;第二部曲「亞陶效應的四個事件」。全書概分為八個篇章,脈絡分明地穿梭於「瘋子亞陶」與「先知亞陶」的辯證,是國內最具創見與前瞻性的亞陶研究專書。作者蘇子中教授綜論亞陶的生命與著作,佐以鉅細靡遺的歷史回顧和學術巡禮,熱情洋溢,見識不凡,篇篇均是引人入勝又具反思深度的傑作。 破除語言以觸及生命,就是劇場的創造或再創造……當我們說到「生命」這個字眼時,意思不是指以外在事實來驗證的生命,而是指那形式永遠無法觸及既脆弱又騷動的核心。如果我們這個時代依舊有最可怕、最該詛咒的事,那就是我們在藝術上一味玩弄形式,而不能像那些綁在火刑柱上被活活燒死的殉道者般,穿透熊熊烈焰發出信號。――亞陶 (現代前衛劇場之父) 《亞陶事件簿》是一本超獨特的書,我毫無保留地推薦給讀者諸君。這是國內第一本鑽研亞陶的學術專書,利用八個獨立的篇章,將 可見的「瘋子亞陶」和不可見的「亞陶先知」做了鉅細靡遺的歷史定位和學術巡禮。熱情洋溢,見識不凡,篇篇俱是可讀又具反思深度的傑作。――鍾明德 (台北藝術大學戲劇系教授)

MPA三嘆:向大師史坦尼斯拉夫斯基致敬

《MPA三嘆:向大師史坦尼斯拉夫斯基致敬》是鍾明德教授對史坦尼斯拉夫斯基、葛羅托斯基和所有「身體行動方法」(MPA: Method of Physical Actions)實踐者的頌歌。匯集了探索、研究史氏MPA的精粹,也收錄了他多年溯源技術的體現實踐(embodied practice)經驗及敏銳的田野觀察與分析,透過參與賽夏族的「矮靈祭」體驗到了「動靜合一」或「動即靜」的經驗,並親自涉獵各種身體行動方法(或者「溯源技術」、「藝乘工具」)如白沙屯媽祖進香、雲南景頗族的「目瑙縱歌」祭儀、禪修、泛唱、靜坐等等,嘗試找到返回「動即靜」的路徑,開啟了MPA在台灣的新頁。 本書特色 1. 深刻闡釋史坦尼斯拉夫斯基表演體系。 2. 藉由參與海內外著名祭儀與各種身體行動方法,提出對MPA的全新解讀。 3. 適用於導演、演員、戲劇研究者,以及戲劇科系的教師與學生。

台灣小劇場運動史:尋找另類美學與政治

《台灣小劇場運動史:尋找另類美學與政治》自1999年出版以來,已經成了當代台灣戲劇研究的一本必讀之作。這本專書原係鍾明德1992年完成於紐約大學表演研究所的博士論文,指導教授謝喜納和其他口試委員一致評定為「傑出」。透過1986-89三年的田野調查,親身參與,以及對現代社會、文化和劇場史料的細心判讀,鍾明德為台灣1980年代最活躍的戲劇文化潮流留下了可靠的、動人的、不可磨滅的身影。 本書特色 1. 爬梳1986-89年間台灣小劇場的發展,詳盡介紹各個劇團的歷程與簡史。 2. 深度評析台灣小劇場運動如何反映當下社會及政治現狀。 3. 台灣劇場史的重要參考書。 4. 適合劇場研究者,戲劇相關科系教師及學生,以及表演工作者閱讀。

【電子書】MPA三嘆:向大師史坦尼斯拉夫斯基致敬

《MPA三嘆:向大師史坦尼斯拉夫斯基致敬》是鍾明德教授對史坦尼斯拉夫斯基、葛羅托斯基和所有「身體行動方法」(MPA: Method of Physical Actions)實踐者的頌歌。匯集了探索、研究史氏MPA的精粹,也收錄了他多年溯源技術的體現實踐(embodied practice)經驗及敏銳的田野觀察與分析,透過參與賽夏族的「矮靈祭」體驗到了「動靜合一」或「動即靜」的經驗,並親自涉獵各種身體行動方法(或者「溯源技術」、「藝乘工具」)如白沙屯媽祖進香、雲南景頗族的「目瑙縱歌」祭儀、禪修、泛唱、靜坐等等,嘗試找到返回「動即靜」的路徑,開啟了MPA在台灣的新頁。 本書特色 1. 深刻闡釋史坦尼斯拉夫斯基表演體系。 2. 藉由參與海內外著名祭儀與各種身體行動方法,提出對MPA的全新解讀。 3. 適用於導演、演員、戲劇研究者,以及戲劇科系的教師與學生。

【電子書】台灣小劇場運動史:尋找另類美學與政治

《台灣小劇場運動史:尋找另類美學與政治》自1999年出版以來,已經成了當代台灣戲劇研究的一本必讀之作。這本專書原係鍾明德1992年完成於紐約大學表演研究所的博士論文,指導教授謝喜納和其他口試委員一致評定為「傑出」。透過1986-89三年的田野調查,親身參與,以及對現代社會、文化和劇場史料的細心判讀,鍾明德為台灣1980年代最活躍的戲劇文化潮流留下了可靠的、動人的、不可磨滅的身影。 本書特色 1. 爬梳1986-89年間台灣小劇場的發展,詳盡介紹各個劇團的歷程與簡史。 2. 深度評析台灣小劇場運動如何反映當下社會及政治現狀。 3. 台灣劇場史的重要參考書。 4. 適合劇場研究者,戲劇相關科系教師及學生,以及表演工作者閱讀。

舞台書寫:解讀喬埃.波默拉

2017臺北藝術節邀請劇團共同總監安娜‧德‧阿美札卡Anne de Amezaga 舉行「如何成為製作人」工作坊 瑪莉詠‧布迪耶長期研究喬埃‧波默拉作品,且與波默拉在路易‧布霧亞劇團共事多年,以忠實觀眾和劇團工作者的角度,融會文本與演出,側寫導演的意圖與劇場表現形式的三個獨特之處:作品以充滿結構的方式遊走在真實和虛構之間;同時描繪現實具體與想像的複雜層面;以及這兩者在觀眾心裡造成的迷幻和困惑效果。 布迪耶以觀眾的立場出發,帶領觀眾「與喬埃‧波默拉同行」,一步步靠近這位藝術家,親炙其作品內涵和創作過程,以延續觀戲的樂趣。本書提供的戲劇結構分析呈現喬埃‧波默拉劇作的獨特面貌,指引藝術家、作家、戲劇工作者,以及對其創作方式感到好奇的讀者一探究竟。 本書特色 1、台灣首本深度介紹曾獲多項歐洲劇場獎項的導演專書。 2、與臺北藝術節合作,於「如何成為製作人」工作坊及藝術節期間展售。 3、適合戲劇系、文學/劇本創作及研究者閱讀。

開放的門

從《李爾王》到《卡門的悲劇》,從《馬哈/薩德》到《摩訶婆羅達》,彼得‧布魯克的劇場創作不斷推陳出新,引領劇壇風騷長達五十餘年。觀眾來到劇場尋找生命,但劇場中呈現的生命,勢必不同於在劇場外得到的生命,這是一個哲學的悖論;演員得精心準備,但必須隨時願意放棄準備的成果;導演最可靠的工具,就是很容易覺得無聊……彼得‧布魯克以他劇場生涯的軼事為例,為這些定律做了最佳註解。你也可以看他跨越時空、侃侃而談他眼中的莎士比亞、契訶夫、印度和伊朗的原住民劇場。本書以一貫清新的見解和優雅的詞句,帶你一探彼得‧布魯克劇場舞台上和幕後的鮮活魅力。……深深吸引並挑戰讀者對劇場的概念。無論是導演、演員、戲迷,都會發現這是一本必不可少的珍藏。-Howard E. Miller 「什麼是劇場?」國際劇場與電影大師彼得.布魯克,透過三篇精彩文字檢視了這個問題。布魯克對待戲劇的態度,與其說是一種文化活動,不如說是文化上的重要儀式。西方文化通常將戲劇視為消遣,其他文化則顯然以更內在私密的方式推崇戲劇。從日本的能劇、伊朗的塔其耶,談到他自己製作的莎劇《暴風雨》,布魯克提出他深刻的體悟:即做為一個導演,如何回應觀眾的情感需求。-Edward Lighthart彼得.布魯克說「開放,開放是最主要的事。」-〈為什麼演《何以如是》?訪談彼得‧布魯克導演〉「我深信只有當下活生生的感覺,才是劇場成立之絕對要件。」-〈疑問〉「當你注意到這個當下,你的內在就有一種轉變,這種轉變就已經和開放性有關。當你進入劇院,你看到某人在表演,可是你不一定要去問這是誰,而是專注面對你眼前這個意象,一個透空的木框,你會看到開放性,也會感受到自己變得開放。」-《PAR表演藝術》越洋專訪 其他人談彼得.布魯克他是偉大的當代藝術探險家之一……一位傑出的藝術家。–Andre Gregory彼得.布魯克持續地讓人驚奇,不是以一般、時興的方式,而是用古老而堅持的方法,總是發人深省。–Ken Burns二十世紀少數真正的劇場創新者。–Clive Barnes

【電子書】表演藝術120節戲劇活動課:九年一貫藝術與人文領域表演藝術教學現場執教手冊

表演藝術需要長期與系統化的教學。體認到藝術與人文學習領域教學現場教師們的迫切需要,本書結合多位教師,採系統取向的教學設計模式,經過三年實地現場教學與再修正而成。 根據國民小學由一年級到六年級,六學年共一百二十節的戲劇活動課,針對創作性戲劇初階的專注、肢體動作、身心放鬆、遊戲、想像,到進階的角色扮演、默劇、即興表演、說故事、偶戲與面具,及戲劇扮演的表演教學。 本書教學內容可供教師們在教室內進行戲劇教學活動,是學制內國民中小學表演藝術課程教學參考、應用與執行的工具手冊。書中所有教案,都經過一般教師在教學現場的實驗與應用,並經攝影、紀錄、逐項修正與再執行的試教歷程。內容完整詳盡,為表演藝術教學領域不可或缺的一本書。本書特色 一、本書作者群組成之教學團隊榮獲教育部頒發全國性「標竿一百跨校團隊」及教學卓越「金質獎」等獎項。二、豐富詳盡的內容,能協助教師自我增能,完成表演藝術的教學,讓老師領導得好,教得愉快。培養學生基本表演能力與認知,喜愛表演藝術,樂於參與活動,為終身學習奠定基礎。三、教學內容皆經過教學分析,參照課程綱要之能力指標,發展教學策略及選擇教材,設計並進行形成性評鑑的過程,逐項進行修正,最後再作設計並進行總結性評鑑。

【電子書】跨文化劇場:傳播與詮釋

本書聚焦在劇場藝術的跨文化傳播與詮釋這兩個議題上,分別探討了台灣與西方戲劇史上出現的跨文化傳播/影響、戲劇史書寫與詮釋的面向。 第一章到第五章,探討台灣現代戲劇發展史上出現的跨文化改編與政治抵拒,反思既有的歷史書寫與詮釋,以及現代與傳統劇團的跨文化詮釋。第六章至第八章論述了英國戲劇對德國戲劇的跨文化影響,德國劇作家廉茲與布希納的戲劇理論如何接受莎士比亞,並影響到歐美現代戲劇,以及莫里哀與莎士比亞如何激發俄國戲劇建立自己的民族戲劇。

【電子書】眾聲喧嘩之後:臺灣現代戲劇論集

劇場曾經是最敏銳的一雙眼睛,它洞視發生過的和正在發生的一切備受矚目的重大事件和一切乏人問津的蛛絲馬跡。充斥著亂象的臺灣社會引起的無止盡的騷動,無疑為劇場帶來豐沛的刺激。有人迎面痛擊,有人逃遁隱晦,舞台上的千言萬語,在「以大師為尊」的表相下,「世代交替」正悄然進行。長期以來,緣自文學研究的傳統,深深影響著臺灣戲劇研究論文的書寫和評價,但戲劇研究自有不同於文學研究的重心和方法,建立一個專屬於戲劇研究的書寫方式,是本書的主要想法之一。戲劇人可以有自己的表述方式,我們愈嘗試,答案就愈靠近。本書為台灣大學戲劇學系「眾聲喧譁之後:2006臺灣現代劇場研討會」論文結集。書中收入論文十四篇,概分為「理論篇」、「表導演篇」、「技術設計篇」三大類別。有從當代製作文本出發,探求劇本創作、表演方法、設計美學的可能性;有從文化理論發想,試圖解讀屬於當代臺灣社會的意識型態與歷史書寫;有關注當前的劇場設計與技術及教育,指出既有和可能的概念和方向;有以「文化創意產業」的視野,討論劇場藝術作為產業的經營前景。各論對於進入千禧年後的臺灣劇場皆提出了新見,有助於思考臺灣劇場的下一步。

【電子書】從貧窮劇場到藝乘

葛羅托斯基留給後世最大的資產,就是「貧窮劇場」及「走出劇場,直指生命/創作」。葛氏自稱是表演者的老師,致力於發掘「無作者的行動」(action without doer)的可能性與方法,以及從「無為狀態」到「無我行動」的藝術法門。他對藝術的精神性探索,啟發了無數藝術工作者,影響力延續至二十一世紀的今日。