-

排序

- 圖片

- 條列

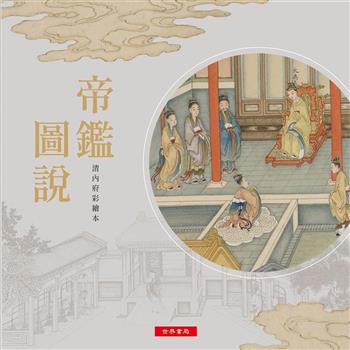

帝鑑圖說:清內府彩繪本

《帝鑑圖說》為明代張居正編撰,其名取法於唐太宗「以古為鑑」之意,為明神宗之訓蒙教材,內容乃擷取堯舜以降至宋徽宗等歷代君王善惡事跡共一百一十七則。本局此次出版國立故宮博物院所珍藏之《帝鑑圖說--清內府彩繪本》,此版內容較明萬曆刊本少,共五十二則。有別於明刊本中的木刻版畫,本書由清內府宮廷畫家沈振麟彩繪,潘祖蔭等人手書。文字部分以端楷書寫,採左右對頁,一圖一文形式,圖像色彩鮮妍,人物形象生動逼真,展現出精巧細膩的工筆造詣。為目前所知極為罕見之彩繪手寫本。 出版緣起 隆慶六年(西元一五七二年),明穆宗隆慶帝駕崩,年僅十歲的萬曆即位。時張居正受命為顧命大臣,位居宰輔,身負教育輔弼君主之責,遂上疏以「培養君德,開導聖學,乃當今第一要務」請求主持萬曆日講,復與太子少保兼武英殿大學士呂調陽共同進呈所編撰之《帝鑑圖說》,以做為經筵日講之教本。 《帝鑑圖說》之名取法於唐太宗「以古為鑑」之意,乃擷取堯舜以降至宋徽宗等歷代君王善惡事跡共一百一十七則,張居正於〈進圖疏〉中言此書所編,「僅自堯舜以來,有天下之君,撮其善可為法者八十一事,惡可為戒者三十六事。善為陽為吉,故用九九,從陽數也;惡為陰為凶,故用六六,從陰數也。」「視其善者,取以為師,從之如不及;視其惡者,用以為戒,畏之如探湯。」而為了吸引小皇帝的閱讀興趣,「每一事前各繪一圖,後錄傳記本文而為之直解,附於其後」,生動活潑的繪圖與淺顯易懂的白話文直解,傳達出張居正想要教導萬曆賢君治國的修齊治平之道。雖張居正自言此書乃「訓蒙語耳」,為初學童蒙之書,然其圖文並茂且具教育意義,故自進呈後,官府及民間多加以刊行,現常見者為明萬曆年間印本,圖為木刻版畫,線條簡潔質樸,輪廓分明,頗為傳神。而此書不惟在中國廣為流布,甚至遠傳域外,現今所知日本、法國皆有藏本。 有別於流傳較廣之官私印本,國立故宮博物院所珍藏之《清內府彩繪本帝鑑圖說》,高五十三.五公分,廣五十公分,共分兩冊,第一冊二十六則,書前題「萬世玉衡」,第二冊三十則,前題「啟沃嘉謨」。此版內容較明萬曆刊本少,僅自堯帝「任賢圖治」至唐玄宗「聽諫散鳥」,皆為「善可為法」之事,而未見﹁惡可為戒﹂的例則,不知是當時並未以彩圖繪製,或是已流失不存。全書由清沈振麟繪圖,潘祖蔭、歐陽保極、楊泗孫、許彭壽等書。沈振麟,字鳳池,一作鳳墀,為晚清宮廷畫家,供職於如意館,其筆法工細寫實,文宗曾親書「傳神妙手」以賜。此「清內府彩繪本」全書彩筆手繪,文字部分以端楷書寫,採左右對頁,一圖一文形式,圖像色彩鮮妍,人物形象生動逼真,展現出精巧細膩的工筆造詣。 衡諸古今中外,各個國家民族的演進歷程,皆見證了教育是立國的重要基石。在我們社會與國家的發展中,儒家思想是不變的主軸與依歸,「修身、齊家、治國、平天下」,自有其順序法理。居其位不修其德,掌其權未盡其功,終必導致敗亡。如今天下已非一人之天下,身處民主時代,我們有幸同天下之利,亦需同擔天下之責,國家社會的安定與發展,仰賴的是每個人的一己之力,小至內心一念之仁的啟發,從諫如流的修養,講信修睦的品德,見賢思齊的身體力行,大至選賢與能、為國舉才的知人識人,皆可成為安定家園的柱石。而身居高位之從政者、執掌經濟大權的企業家、傳播訊息的媒體工作者,乃至育人誨人的父母師長,每個角色都在自己的一方天地中,握有影響他人的權力。《帝鑑圖說》中以人為鏡、以史為鑑的教誨,所述雖為為君之道,然若推而廣之,眾人皆能以此自勵圖治,相信可為後世子孫開啟一條安身立命、長治久安的道路。 本書特色 1.原件收藏於故宮博物院。 2.全書彩筆手繪,文字部分以端楷書寫,採左右對頁,一圖一文形式,圖像色彩鮮妍,人物形象生動逼真,展現出精巧細膩的工筆造詣。 3.為目前所知極為罕見之彩繪手寫本。

黃山谷詩集注

《山谷集》為宋代黃庭堅所撰之作品集,宋人任淵針對其作,注有《內集詩注》二十卷,宋人史容亦注有《外集‧詩注》十七卷,史溫注有《別集》卷。本書收錄由任淵等人所注的黃庭堅詩作。 黃庭堅是江西詩派的領袖,在詩歌創作上效仿杜甫,主張根據前人詩意推陳出新,其詩能摒除陳言,風格瘦硬、自成一體。黃庭堅存詩一千五百餘首,內容豐富,大凡寫景、記識、遣懷、贈答、題畫等類抒情詩,最能體現黃庭堅的藝術匠心和獨創個性。整體而言,黃詩多半思致幽遠、情趣深濃,能給人以美感享受,歷來深受讚賞。 本書(版)特色 本書為木刻版,除由與作者同時代之任淵等人為注,最近於真旨外,注釋中更詳引古籍史料,為黃庭堅幽遠的意境添加更豐富的內涵。

監本詩經

本書為民初《監本詩經》之影印本。「監本詩經」為國子監校對刊刻的詩經,內容為朱熹所撰《詩集傳》。 《詩經》是中國最早的詩歌總集。漢初齊、魯、韓、毛四家傳《詩》,以毛氏注本最著,流傳亦廣,又稱《毛詩》。鄭玄以《毛詩》為本,兼採三家,撰成《毛詩箋》。唐孔穎達奉詔主持五經修纂,完成《毛詩正義》,高宗時頒行,為儒生習詩教本。然《毛詩》多以《左傳》中歷史事件解說《詩經》各篇章,自漢至唐之注疏亦一脈相承,以史說《詩》,往往千言,致徵引繁雜、注釋瑣細。宋歐陽修《詩本義》質疑〈毛詩序〉非聖人所作,批評毛《傳》、鄭《箋》經傳一貫之舊習,學者如鄭樵、蘇轍等遂起新解,各發己意明經。 《詩集傳》乃朱熹所作。朱熹集宋代《詩經》學之大成,汲取宋儒詩義、訓詁所得,反對以世變探《詩》之傳統,主張棄傳求經,直探本義,兼採眾說、撮要刪繁,去除原注本望文生義,及穿鑿附會、動輒比附政教之弊,由是《詩經》面目一新,展露其文學及通俗性,學子亦得一窺《詩經》純樸的真貌。《詩集傳》作為朱熹的書院教本,經多次刪改修正,文詞簡易條暢、淺白通俗,問世後廣獲刊刻。《監本詩經》即《詩集傳》官學刊本,元代科舉法始定《詩》義用朱子,猶參用古注疏,明、清兩朝更獨以《集傳》試士,至民初仍有數家刊刻石印,影響後世《詩經》學甚鉅。 本書特色 《監本詩經》為國子監校對刊刻的詩經,內容為朱熹所撰《詩集傳》,為求學士子必讀之書。朱熹參考各家訓詁,以嚴謹務實的態度注解《詩經》,用字淺白、釋義曉暢,有益學子誦讀。本書經元明清三代官學及民初民間學者修訂校讎,文字端整、版式大方,經文字大而雅,小注簡而精,兼具實用與收藏價值,為讀者案頭必備之《詩經》讀本。

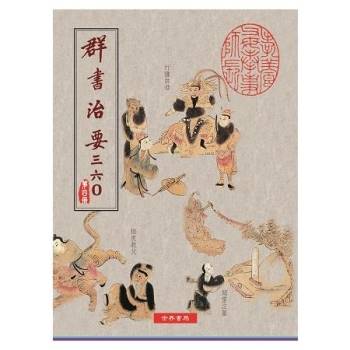

群書治要三六O 第四冊

《群書治要》擷取中國上古至晉代各類經典之精髓,為立志修身、齊家、治國、平天下者必讀之書。本書以《群書治要》為底本,精選三百六十則原文,加上詳盡註釋、白話翻譯與難字注音(漢語拼音、國語注音及同音字並舉),以利讀者隨身攜帶、閱讀,有助自我成長及汲取古人智慧。 《群書治要三六○》系列在2012年、2014年、2015年分別出版了第一冊至第三冊,2017年新書第四冊也即將面世。 《群書治要》乃一代明君唐太宗為警惕自己勤於國政,而命諫臣魏徵、虞世南等人,博采六經四史、諸子百家名言,歷時多年而成,堪稱古人智慧的精華、貞觀盛世的重要推手。雖為帝王之書,然於今人修身養性、立志向學大有裨益。 因《群書治要》卷帙龐大,特將其編採為「三六○系列讀本」,將整套書概括為君道、臣術、貴德、為政、敬慎、明辨六條大綱;各條大綱下,又歸納了《治要》論述的相關要點作為細目。選句從六十八部不同典籍摘錄,其順序並未按選句所在卷數的先後排序,但均從不同角度展現該綱目的內涵。部分較長的選句分段呈列,上下互相銜接,以便讀者整體理解,上下互相銜接。有些內文雖歸於某條目下,但其內涵亦論及多方,閱讀時可加以推廣引申。 為貼近現代人的閱讀習慣,拉近讀者與古書的距離,每則選句均有白話闡釋,遇生難字詞亦加以註釋,並力求清晰通順。譯文採用直譯與意譯相結合的方式,不時在譯文後加以發揮,使讀者更能深入領略先賢的智慧。期望古籍新生,繼往開來。

聖學根之根第五冊:孝經.百孝詩(國語注音版)

《聖學根之根第五冊》所收錄〈孝經〉、〈百孝詩〉,前者是傳統文化中關於孝道的經典教材,後者則是稱揚孝行故事的百首七言詩,有利誦讀。本書以較大字體編排原文,增加注音及配色古雅不失純真的插圖,並以全彩印製,是良好的傳統文化讀本。 《聖學根之根第五冊》收錄〈孝經〉及〈百孝詩〉。〈孝經〉及其序為儒家經典之一,以孝為核心,闡述儒家的倫理道德思想,為各代公認儒學經典,至有「以孝經統群經」之說。〈百孝詩〉則出自清代俞葆真《百孝圖說》珍貴善本中所附的百首七言詩,為民間稱揚孝道的佳作,形式亦易於誦讀記憶,使童蒙於誦讀中潛移默化,於建德修業皆有助益。

聖學根之根第二冊:四字鑑略.龍文鞭影

《聖學根之根第二冊》,在傳統文化基礎上進一步拓展,收錄〈四字鑑略〉及〈龍文鞭影〉兩篇,為明清以來蒙童歷史教育的名典。 〈四字鑑略〉採用四字一句的形式,將遠追盤古、近至明清的中華民族千年歷史興衰融入其中。〈龍文鞭影〉則以上平十五韻、下平十五韻為韻腳,融中華歷史故事與掌故於其中。兩者皆有助讀者誦讀嫻習、加深印象。

詩經新譯:流轉千年歌未央

《詩經》原文本是歌辭,記錄了當時的口語和文法,然而隨著時間流轉和語言變化,已經與現代語文產生距離而顯得古奧難解。本書的特色就是將《詩經》詩句譯為簡明順口、句式整齊且自然合韻的白話文詩歌,並標註注音,適合讀者閱讀吟誦,一窺上古社會的生活面向與喜怒悲歡,重現《詩經》紮根於社會生活、反映人民心聲的寫實特色。 《詩經》是中國最古老而優美的詩歌文學總集,收錄了民間里巷歌謠,以及士庶燕饗輿論,亦有廟堂朝會辭令,充滿古代社會生活的人文之情。其質樸真摯的情思和活潑自然的歌韻,浪漫綺麗的藝術形式和生動多元的意象,不僅能豐富文學涵養,亦能增添生活情味。 《詩經》原文本是歌辭,記錄了當時的口語和文法,然而隨著時間流轉和語言變化,已經與現代語文產生距離而顯得古奧難解。本書的特色就是將《詩經》詩句譯為簡明順口、句式整齊且自然合韻的白話文詩歌,並標註注音,適合讀者閱讀吟誦,一窺上古社會的生活面向與喜怒悲歡,重現《詩經》紮根於社會生活、反映人民心聲的寫實特色。 無論時代如何變遷,人性的情感與需求始終共通。在急速向前的生活步調中,閱讀《詩經》,親近經典,從尚友古人的文學世界裡得到安慰,可以沉澱心靈而有所啟發,為生命之流注入清澈活水。

大唐三藏取經詩話

唐僧取經的故事,是元明以來流傳極廣的民間傳說,唐三藏的堅忍良善、孫悟空的活潑機智、備嘗艱辛的取經之路……並不只是《西遊記》中膾炙人口的角色情節,玄奘法師堅毅不撓的精神已成為中國歷史文化中的重要象徵。他的步履從宋元話本《大唐三藏取經詩話》開始,至明清之《西遊記》,演繹了一個逸趣橫生的想像世界。本局所出版的《大唐三藏取經詩話》,即《西遊記》最早的雛形,原書於中國已失傳,後在日本三浦將軍處發現藏有小字巾箱本,但缺卷上第一葉及卷中第二三葉;卷末有「中瓦子張家印」一行,據王國維考,此是南宋臨安書鋪的牌號,因此定為宋朝說話人的一種話本。同時日本又發現有題為「大唐三藏取經記」的大字殘本,內容與小字本同,但殘缺更多,本局所用版本,即以小字本為主,輔以大字殘本。「詩話」為中國古代的一種說唱藝術,形式詩、文並用,而《大唐三藏取經詩話》中所作詩,性質多近於佛經的偈讚,話文也和佛經大致相近。本局此次重新出版《大唐三藏取經詩話》,除重新排打、分段標注外,更於相應處引用林雲教授(密宗大師,於二○一○年圓寂)詩文,以朱紅印製,以為呼應。文末另附有王國維、羅振玉跋,魯迅所作關於「唐三藏取經詩話」的版本考證,以及玄奘法師年表。本書特色◆封面以特殊布面彩印,裝幀為精線裝手工製作,內頁套色仿古印製,更具收藏價值。◆本局所出版的《大唐三藏取經詩話》,即《西遊記》最早的雛形,原書於中國已失傳,後在日本三浦將軍處發現藏有小字巾箱本,據王國維考,此為是南宋臨安書鋪的牌號,同時日本又發現有題為『大唐三藏取經記』的大字殘本,本局所用版本,即以小字本為主,輔以大字殘本。◆書中相應處引用林雲教授詩文,以為呼應。◆文末另附有王國維、羅振玉跋,魯迅所作關於「唐三藏取經詩話」的版本考證,及玄奘法師年表。

承載

故宮文物承載的是怎樣的歷史情懷,中國知識份子是用什麼樣的肩膀承載住祖宗留下的文物?!自九一八事件以來,中華民族的土地與幾千年積累的文物珍寶,遭受各種威脅,因此,一群任重而道遠的故宮人毅然決定護持著文物南遷—1933年2月5日,一列滿載2118箱文物的火車離開了北平,展開遙遙無期、萬里迢迢的遷徙之途。在這十多年的顛沛流離中,故宮文物沒有一件被損壞丟失,但其中的艱險辛酸,鮮為人知。作者以小說筆法,記述每一段重要歷程,用活生生的人物,彰顯亂世中的親情、愛情、友情以及你我熟知的〈翠玉白菜〉、〈紅燒肉〉、〈快雪時晴帖〉及〈富春山居圖〉,如何輾轉遷到了台灣,完好缺地呈現在你我眼前,書中並有數十幅重要圖片,及遷徙地圖等重要參考史料,是一本人人必讀的傳奇。本書特色抗戰時期故宮文物外遷是世界戰爭史上規模最大的文物遷徙。關於這段歷史,此前只有零星的片斷式的回憶錄和文章。《承載》首次全景式展示了這段塵封已久的歷史:1933年初,也括〈富春山居圖〉在內的故宮文物分4批共13427箱乘火車離開北京,輾轉上海、南京,「七七事變」後分南、中、北三路踏上西遷之路,歷經了日機轟炸、土匪攔截、敵方特務跟蹤以及激流沖擊、山道險峻、環境困苦等艱難險阻,走遍大半個中國卻無一作損毀和丟失,堪稱世界文物史上的奇蹟。