-

排序

- 圖片

- 條列

航向燈塔:一段凝視生活與自我的旅程

本書收錄作者近年來的四十多篇創作,分為九輯,筆下題材包括平日的所見所思所感、讀書觀影心得、對親人師友的懷念、跟藝術家結緣的過往、文物收藏的點滴與心得、對人生與生活的體悟等等。那些日常裡感受到的微光與片刻明悟,彷若暗夜中意外劃亮的一根根火柴,以文字照見了世情冷暖和初心所在。

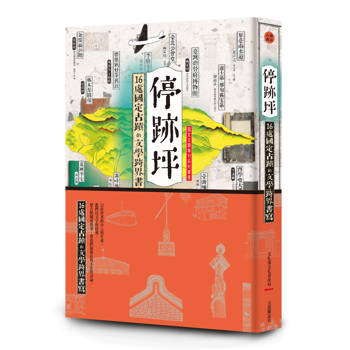

停跡坪:16處國定古蹟的文學跨界書寫

12位作家針對16處古蹟的文學創作,包含小說、散文等,古蹟成為場域,產生新的故事。另外也有藝術家萬向欣針對每一處古蹟繪製精細插畫,全書共有80個插畫,表現建築特色以及人文背景。整本書的設計由黃子欽統籌,整體視覺也非常具備收藏性。 《停跡坪:16處國定古蹟的文學跨界書寫》,邀請作家以紀實報導、散文、小說等不同敘事手法,揉合古蹟的時代背景、人文故事、建築特色、在地影響等進行創作。每一座古蹟都保存了時間,讓讀它的人,可以透過不同線索去理解。12位作家針對16處國定古蹟的創作,以文學的切角,與歷史、建築對話,是一種打開古蹟的方式,同時也暗示了,還有千千百百種不同觀看的方式,邀請大家走進古蹟。

溫柔之必要 肯定之必要: 瘂弦追思紀念會暨文學展特刊

瘂弦對於台灣文壇的貢獻,可分為幾個方面:詩作、編輯、評論。他寫詩,是揚己之才;編刊,是成人之美,不但鼓舞作家,發掘新秀,亦且培植繼任的後輩;評論以回顧新詩發展與為人作序為主。但瘂弦最重大的貢獻,仍應推現代詩之創作。 瘂弦於今年10月離世,引起華文文壇巨大震撼。文訊雜誌社有感於此,於2024年12月12日舉辦瘂弦追思紀念會,同時編輯出版了《溫柔之必要 肯定之必要: 瘂弦追思紀念會暨文學展特刊》,以紀念這位對台灣文壇具有重要影響力的前輩詩人。

推石的人:王文興追思紀念會暨文學展特刊

王文興早期有筆名金聲、銅馬、無聊齋,創作文類以小說為主,兼及詩、散文。1939年11月4日生,1946年來臺。2023年9月27日辭世,享壽84歲。臺灣大學外文系畢業,美國愛荷華大學英文系藝術碩士,2007年獲臺灣大學頒授榮譽博士學位。曾任臺灣大學外文系與中文系合聘講師、臺灣大學外文系教授。1960年與白先勇、陳若曦、歐陽子等人創辦《現代文學》雜誌,積極參與編輯事務,1965年留美歸國後,繼續擔任該雜誌第26~35期的主編。2005年自教職退休,專事寫作。曾獲第13屆國家文藝獎、第六屆花踪世界華文文學獎,並於2011年4月受法國政府頒贈法國藝術暨文學騎士勳章。 本紀念特刊,除了蒐羅了十一篇王文興老師於1970~2016年間所寫之序文之外,並邀請二十三位學者、文化人撰述專文,描繪了各自心中的王文興老師形象,緬懷這位永遠不朽的偉大文學家。同時,也爬梳製作了「王文興文學年表」、「王文興著作目錄及提要」、「王文興評論資料目錄」,除了對王文興老師的生平著作做一回顧,也冀望能對後來的文學研究者有所裨益。

穿越時光見到你:36場歷史縫隙的世代對話

《文訊》經典專題,原刊於2018年8月號~12月號(394~398期)的「穿越時光見到你」,展現了宏大的世代對話企圖,邀請出生於1980、1990年代的作者,使用「文訊・文藝資料研究及服務中心」館藏,以不設限的文類創作,揣想前人、書寫故事,與台灣文學前輩對話。此次正式集結出版,再現青年世代作家與經典作家作品交會時互放的光亮。 文章作者(新世代作家)/致敬對象(前輩作家): 利文祺/陳虛谷 朱宥勳/張道藩 徐禎苓/王白淵 徐珮芬/謝春木 熊一蘋/郭秋生 謝宜安/王夢鷗 楊 婕/沉 櫻 陳柏言/吳漫沙 楚 然/廖漢臣 馬翊航/孫 陵 謝宜安/魏子雲 神 神/子 于 鍾秩維/周金波 馬翊航/紀 剛 楊双子/楊千鶴 陳令洋/羊令野 陳令洋/葉 泥 莊子軒/方 思 徐珮芬/夏 菁 蕭鈞毅/張彥勳 楊富閔/潘 壘 李奕樵/田 原 林立青/張拓蕪 翁智琦/童 真 徐禎苓/張漱菡 李奕樵/大 荒 廖宏霖/貢 敏 蔡旻軒/吳望堯 莊子軒/張 放 陳柏言/顏元叔 利文祺/水 晶 朱宥勳/尉天驄 蔡旻軒/唐文標 林立青/杏林子 蕭鈞毅/蔡源煌 廖宏霖/黃 凡

時代之書:《文訊》40本年選書評(1983-2022)

《文訊》1983年創刊始,即設置書評專欄,四十年來積攢下兩千多篇評論,無形中紀錄了台灣資深出版社的定位及貢獻,也完備「作者─出版─讀者─評論」這條生態鍊。此次選集,是用書與書評的方式記憶時代,透過論者與作者、讀者間的種種商榷、提問、指教、期許,帶給作品更多衍繹的可能。當中可以看見燦爛花火,也可以見證某些宏偉建築的第一塊地基。

從文學走向世界:81位作家的青春之旅

《文訊》經典專題結集,原刊於2013年2月號~3月號(328~329期)的「我們這一代的文藝青年」,邀請不同世代作家書寫,早至四○年代的文學初啟蒙,到二十一世紀初的文友結社,呈現81位作家的青春憶語,看他們如何從文學走向世界。 參與的81位作家: 師 範 廖清秀 樂茝軍 辛 鬱 郭 楓 邵 僩 趙天儀 趙淑敏 黃永武 桑品載 林錫嘉 丘秀芷 劉靜娟 王潤華 周志文 亮 軒 陳慧樺 楊小雲 喬 林 吳 晟 吳敏顯 汪啟疆 尹 玲 喻麗清 鍾 玲 曾西霸 李 黎 心 岱 葉言都 蘇紹連 王 岫 廖玉蕙 古蒙仁 陳義芝 渡 也 履 彊 方 明 鄭如晴 向 陽 王幼華 林宜澐 方 梓 路寒袖 廖振富 陳克華 章 緣 郭強生 楊 明 李進文 凌 煙 鍾文音 吳鈞堯 鄒敦怜 潘弘輝 可樂王 向鴻全 王聰威 徐國能 張亦絢 張輝誠 丁威仁 凌性傑 許榮哲 謝鴻文 李長青 張耀仁 凌明玉 陳思宏 楊宗翰 楊美紅 廖之韻 鯨向海 林婉瑜 徐嘉澤 劉亮延 葉覓覓 古 嘉 曾琮琇 黃信恩 李時雍 羅毓嘉

64顆星星:《文訊》銀光副刊選集

當人們離開世界,都會為天上添一顆星,不同的是,作家們在地上留下了作品,同樣發出熠熠光芒。《文訊》「銀光副刊」自2009年創立,讓65歲以上老作家自由揮灑彩筆,14年累積的稿件數量驚人。此次挑選辭世的64家作品,是詩、散文、小說的百寶箱,珠玉瑩瑩,邀您共品賞。 詩輯26家: 一 信 丁 潁 方 艮 余光中 杜潘芳格 辛 鬱 周夢蝶 岩 上 林佛兒 林 梵 洛 夫 夏 菁 張 健 莊伯林 陳千武 麥 穗 童佑華 楊震夷 楊 濤 管 管 蓉 子 趙天儀 謝 馨 鍾鼎文 藍 雲 羅 門 散文輯28家: 子 敏 丹 扉 王明書 王牧之 王家誠 何偉康 秀 陶 季 薇 林莊生 芯 心 邵 僴 姚宜瑛 秦 嶽 張拓蕪 曹又方 梁丹丰 莊 因 郭良蕙 陳司亞 陳冠學 傅林統 喻麗清 景 翔 童 真 楊念慈 趙玉明 趙 雲 謝輝煌 小說輯10家 王令嫻 段彩華 師 範 高鳳池 張 放 畢 璞 郭嗣汾 黃美之 廖清秀 鄭清文

我和一枝筆在路上3

以筆為鋤,努力耕耘,其用心實不亞於所謂的「寫作達人」。若要說到有何差別,我倒是更為欣賞書中所錄文章,顯現之生活體悟與生命感受。 不論詳實或精簡,凡此種種的生命故事你豈能不為之動容,這些經由優質的文學手法潤澤之後的作品,讓我們讀來更加的可口與渴望,渴望著下一本儘速的到來。 本書收錄台北市閱讀寫作協會57位會員的生命故事,分享自己在人生路上、寫作路上的點滴心得。全書分為三輯,有對親人的懷念追思,個人心情梳理,記錄事物的美好等。 推薦語 張曉風── 寫作一事有人天生就會,有些人卻需要調教,才有辦法將潛能從地底下「刨」出來。汪詠黛做的就是婦產科醫生的工作,「助人做人」並「幫人接生」,甚至,還幫忙把孩子調教得更好些,還一路負責把孩子推上舞台。 韓秀── 弔詭的世界亂局,摧枯拉朽的颶風海嘯地震都無法與文學抗衡,帶著一枝筆走在閱讀寫作路上的朋友們,將他們的智慧、心血、才華,化作文學長河的涓滴、文學風景線上的彩虹。 路寒袖── 不論詳實或精簡,凡此種種的生命故事你豈能不為之動容,這些經由優質的文學手法潤澤之後的作品,讓我們讀來更加的可口與渴望,渴望著下一本儘速的到來。 方梓── 這是一條長期耕耘的路,我見證了詠黛的毅力與堅持,也一路觀賞學員用筆用心耕耘了一塊塊文學的花園。 邱祖胤── 台北市閱讀寫作協會的夥伴們,特別能量飽滿,活力十足,一如他們始終懷著滿滿誠意書寫一般,不吝於分享自己的好文章,分享自己在人生路上、寫作路上的點滴心得。 楊宗翰── 以筆為鋤,努力耕耘,其用心實不亞於所謂的「寫作達人」。若要說到有何差別,我倒是更為欣賞書中所錄文章,顯現之生活體悟與生命感受。 林德俊── 這本書的產出是個勵志的故事,一群人,因緣遇合,共同灌溉一個溫馨天地,在此天地裡,各自照養著一畝生命故事的園圃——花開,賞心悅目,獨樂眾樂;花謝,落土成泥,化為養分。

參詳:話語誕生的前線場域

由客家委員會主辦,財團法人台灣文學發展基金會所執行的「參詳camˊ xiongˇ」,取自客語音譯,代表商議共謀之意。由鍾永豐擔任總策展,邀請各領域召集人組織「參詳.當代客家文藝沙龍」,210位學者、專家、工作者的強大陣容,我們將2021年9月至2022年8月中的42場沙龍、6場走讀,經謄稿、精鍊與加注,並集結成冊。 本書收錄客委會主辦的「參詳.當代客家文藝沙龍」系列座談精華紀錄,共有五大篇章,分別為客家歷史研究、客家語言保存與推廣、臺灣文學裡的客家力量……等,另收錄三場客籍文學家走讀精彩側記,全書搭配全彩圖片,讓讀者閱讀時能共同進入沙龍座談場域。 〈歷史〉系列由張維安作為召集人,主持四場〈客家歷史研究〉沙龍;〈語言〉系列由洪馨蘭作為召集人,主持四場〈語言保存與推廣的前線力量〉沙龍;〈文學〉系列由朱宥勳作為召集人,主持三場〈臺灣文學裡的客家力量〉沙龍。 有別於沙龍場的思辯場,以另一種方式記錄。本書兩場分別由召集人高翊峰、張芳慈主持,針對不同主題進行討論,展現客家文化的更多面向。 文學走讀三場〈池畔的文學巨樹──桃園龍潭鍾肇政文學走讀〉、〈小說、老宅、佐茶香──新竹北埔龍瑛宗文學走讀〉、〈向光~草木有情──新竹新埔杜潘芳格文學走讀〉,跟著導覽人的步伐,走過故事中的熟悉場景,重新認識作家們的故鄉。

湊陣:有千百種實踐的可能

由客家委員會主辦,財團法人台灣文學發展基金會所執行的「參詳camˊ xiongˇ」,取自客語音譯,代表商議共謀之意。由鍾永豐擔任總策展,邀請各領域召集人組織「參詳.當代客家文藝沙龍」,210位學者、專家、工作者的強大陣容,我們將2021年9月至2022年8月中的42場沙龍、6場走讀,經謄稿、精鍊與加注,並集結成冊。 本書收錄客委會主辦的「參詳.當代客家文藝沙龍」系列座談精華紀錄,共有五大篇章,分別為客家美學、客家飲食、客庄創生……等,全書搭配全彩圖片,讓讀者閱讀時能共同進入沙龍座談場域。 〈美學〉系列由張典婉作為召集人,主持六場〈當代客家美學〉沙龍;〈飲食〉系列由古碧玲作為召集人,主持四場〈客家飲食新詮釋〉沙龍;〈新竹客庄創生〉及〈高雄客庄創生〉則分別由邱星崴、邱靜慧當任召集人,各主持三場及四場〈客庄創生〉沙龍。

返生:跨界與反芻的進行式

由客家委員會主辦,財團法人台灣文學發展基金會所執行的「參詳camˊ xiongˇ」,取自客語音譯,代表商議共謀之意。由鍾永豐擔任總策展,邀請各領域召集人組織「參詳.當代客家文藝沙龍」,210位學者、專家、工作者的強大陣容,我們將2021年9月至2022年8月中的42場沙龍、6場走讀,經謄稿、精鍊與加注,並集結成冊。 本書收錄客委會主辦的「參詳.當代客家文藝沙龍」系列座談精華紀錄,共有五大篇章,分別為客家音樂、客家戲劇、客家深度影劇……等,另收錄三場客籍文學家走讀精彩側記,全書搭配全彩圖片,讓讀者閱讀時能共同進入沙龍座談場域。 〈音樂〉由葉雲平作為召集人,主持三場〈當客家成為流行樂:When“Hakka”Goes Pop〉沙龍,從流行音樂產業與市場的角度觀看客家音樂;〈戲劇〉由鍾喬作為召集人,主持三場〈當代客家戲劇〉沙龍,回溯當代客家劇場的發展脈絡,並探討它的各種可能;〈影劇〉由湯昇榮作為召集人,主持三場〈客家深度影劇〉沙龍,回顧客家影劇之路,特別是被譽為近年最成功的臺劇《茶金》,不僅製作精良、考究細緻、演繹深刻,且其劇情及美術風格緊密呼應臺灣史。 有別於沙龍場的思辯場,以另一種方式記錄。本書四場分別由召集人吳德亮、張芳慈、羅思容、鍾秀梅主持,針對不同主題進行討論,展現客家文化的更多面向。 文學走讀三場〈苦楝花開的時節─新竹.苗栗吳濁流文學走讀〉、〈藥學詩人與水果之鄉─苗栗卓蘭詹冰文學走讀〉、〈歸鄉,回家的路─高雄美濃.屏東大路關鍾理和與鍾鐵民文學走讀〉,跟著導覽人的步伐,走過故事中的熟悉場景,重新認識作家們的故鄉。

越境的行旅:一燈照隅的人生智慧

本書收錄作者近年來的二十多篇文章,分為五輯,有對人生時世的積極正向思考,關於其父親王靖國將軍忠烈殉國的往事,或憶念長輩、師友,對書畫作品的賞析等等,筆力所及獨具靈韻,曖曖內含光。作者欲以自己的文章為「磨刀石與敲門磚」,非僅砥礪他人,且在自我砥礪,如一燈照隅的人生智慧,聚之足可耀心耀眼,映亮生命的行旅。 名人推薦 雖非一般意義下的專業作家,老朋友壽來兄一路下來的文風,承接於前人,平實溫潤,讀之如風拂面,而其廣接智慧生命之觸動,則又讓人出入古今,與可敬生命覩面偕遊。──林谷芳 文章中的寄寓與期待,正如他心性的高遠逸行。有君子之道的勁竹志節,也有寒冬更勝的暗香。更有因情成真,因真而行的陳述,或說「西江大有多情客,不得江東一步行」的情愫滋長。──黃光男

王文興訪談集

華文世界由單一學者針對單一作家跨越數十載的深度訪談如鳳毛麟角。本書為「文學名家王文興」接受「訪談名家單德興」的多篇訪談結集,提供了有關作家的第一手資料,允為「王學」不可或缺之作。一卷在手,華文世界的讀者、學者、作家便能分享王文興的經驗、心得與智慧。此書可歸納出如下幾項特色:一、作家現身說法,金針度人;二、訪者殫精竭慮,全力再現;三、編者發揮專長,圖文互參;四、全書形式多樣,內容獨特;五,文藝理念,文學史料 王文興為《現代文學》健將,獨樹一幟的小說家,對文學、藝術、宗教與人生別有洞見。單德興為英美文學與比較文學學者,自1983年首度訪問王文興,開啟個人數十年的訪談之路。兩人多年來在不同場合對談、鼎談,內容涉及王文興創作的不同面向,及其文學理念與鑒賞。由於雙方分別為天主教徒與佛教徒,曾兩度以文學與宗教為主題,討論文學與終極關懷之間的關係。

詩人梅新主編《中央副刊》之研究

二十世紀八0、九0年代,台灣報紙副刊文化鼎盛,刻劃出令人無以忘懷的文壇剪影,充滿熱力的時代榮景,熾熱蓬勃的氛圍,至今餘韻猶存;被普遍視為三大副刊的《聯合報˙聯合副刊》、《中國時報˙人間副刊》、《中央日報˙中央副刊》引領風騷,與當下各主流副刊之編者、作者、讀者,共同締造了一個熱絡空前的輝煌時代,刻劃下當代副刊歷史的雋永軌跡,見證了台灣文學發展進程的重要脈絡。 詩人梅新執掌《中央日報˙中央副刊》編務始於1987年2月,上任不到半年, 於7月15日適逢政府宣布政治解嚴,緊接著又於1988年1月1日面臨報禁解除。政治鬆綁的民主時代來臨,具有黨政屬性原生色彩的《中央副刊》,必須面對跨越固有保守傳統、與時代脈動接軌的考驗;而因應寬弛尺度、轉化面貌,以滿足社會文化、知識、文藝等多元的大眾需求,更是迫不容緩的一大挑戰。梅新主編《中央副刊》的歲月,實際經歷了政治戒嚴的最後一年,以及繼之而來的報禁解除,由1987年直到1997年,前後將近十一年,於黨政色彩的包袱下,帶領《中央副刊》,呼應時代風貌,參與民間各報副刊的激烈競爭,達成革新黨報副刊刻板印象的使命;同時秉持副刊理想,於重大的時空背景中,落實《中央副刊》文學傳播的社會責任。爰此,本論選擇以梅新主編《中央副刊》之研究為題旨,探索詩人梅新以企畫編輯為核心信念,為台灣副刊編輯史頁所開拓出的全新局面之時代意義。並企圖經過研究,展現詩人梅新以開風氣之先的獨創精神,畢生奉獻於副刊志業與文學推廣的積極作為,彰顯其文壇貢獻,以及歷史定位。 名人推薦 本書指出詩人梅新主編《中央副刊》「開風氣之先」的許多成績:傳統中副換妝並獲四座金鼎獎肯定、推動報導文學、創新企畫編輯、給文學新人機會、翻印維持《新月》月刊等珍貴出版品、舉辧「中副下午茶」、「文學到校園」等行動講座、創辦以史學哲學為主軸的《長河》副刊……。梅新先生若有知,可能會驚嘆如此有心人,讓他的編輯生涯成為珍貴的歷史新頁。──林黛嫚(淡江大學中國文學學系助理教授) 龔華十分認真蒐集一手史料,完善描述了梅新編輯書籍、詩刊的歷程,更細緻闡釋他擔任《台灣時報‧副刊》與《中央日報‧中央副刊》副刊主編的背景,企劃編輯的重要理念與例證,以及透過副刊促進華文文學跨國界的交流。本書讓人緬懷臺灣報業的輝煌時代,副刊主編所能引導的時代風潮,以及在文學史研究的貢獻,都是今天的文學媒體難以望之項背的。──須文蔚(詩人‧國立臺灣師範大學文學院副院長)

我們這一伙人

為了記錄、懷念在患難與共的年代裡,共同創作,互相勉勵,甚至共度苦難的點點滴滴,辛鬱答應了《文訊》雜誌的約稿,提起筆來,開始了「我們這一伙人」專欄的撰寫。從2008年3月開始,整整兩年八個月,辛鬱寫了30位作家:彭邦楨、羊令野、尼洛、彩羽、王璞、洛夫、向明、張拓蕪、趙玉明、沙牧、姜穆、管管、大荒、商禽、魯蛟、丁文智、麥穗、周鼎、張默、楚戈、瘂弦、碧果、秦松、劉菲、梅新、許世旭、方艮、辛牧、張堃、方明(依齒序),加上他自己的一篇自述,總共介紹了31位。 辛鬱筆下的「這一伙人」,有寫詩的「林口幫」,第一個來訪者商禽命名的「同溫層」,照護覃子豪的「青年軍」,還有難忘的紅燒五花肉、骨頭蘿蔔湯……,他們在創作上與生活中,既互相扶持砥礪,亦無形中良性競賽,逾一甲子相濡以沫的深厚情誼,誠然「交情老更親,人間重晚晴」;從中,我們也看到了台灣現代詩人奮力前進的努力及熱情!

蜉蝣如是說:阮囊詩文集

臺灣「藍星」重要詩人阮囊,一生作品首度結集出版,收錄阮囊於1956年至2006年,長達50年發表在期刊、報紙的新詩作品與論述,130餘首的新詩與4篇論述;書前有編者向明,女兒阮詠芳序文,書後附錄:阮囊作品出處一覽表、阮囊作品評論目錄。 本書特色 阮囊一生行事低調,看淡世間一切名利,精神修為已達到至高境界,對自己詩文的得失一點也不計較,直至過世都未出版過任何個人作品集。向明先生在徵得阮囊女公子阮詠芳首肯後,竭盡全力搜集齊他所有在台灣各報刊所發表的作品,終於出版這部讀者久盼,只此一冊的詩文集。 好評推薦 阮囊的詩,風格極為特殊......在現實生活中他是失望的,而他卻繼續生活在他所憧憬著的理想裡,他有和一般人一樣的生活,而他卻有和一般人不一樣的想法,這正是詩人之所以為詩人的緣故。 ——覃子豪(藍星詩社發起人) 看阮囊當年這些作品,不但思想卯合時潮,語言也極順暢,且處處都暗藏古訓哲思,讀來一點也不感到彆扭,且饒富輕巧趣味。是以當時外界對藍星詩社的詩風視為「溫和的現代主義」,阮囊詩的表現足以代表此一封號。——向明(詩人、本書主編) 阮囊的作品是極富個性、極具自省的聲音。他擅長導實入虛,飛躍客觀的物質層面而進入廣袤的時空,把一時一地拋向無窮。他咬牙強忍,努力節制,避開軍中詩人時興的囈語式和自虐式寫作,出以暈色法,讓感覺的滲透伴隨著理念的流動,使得詩作的感染力在凝定中提高。——鄭慧如(逢甲大學中文系教授)

智慧的回聲

念念不忘,必有迴響。 作者以凝練深邃的筆觸, 勾勒那些在人生道路上深深感念的師長和藝術家, 曾在心中留下永難磨滅的印記,鼓舞自己振作、不懼前行的人事物, 以及長年來於文物收藏、藝術鑑賞所發生的祕事、趣事、雅事。 縱然時遷境移,變化流離,讓人感慨繫之, 然而,許許多多銘刻於記憶中的片段,往昔的輝光,亦再度閃爍於心底, 蘊含生命的體悟,令人讀後意味無窮。 本書特色 生命幾多風風雨雨,讓自己鼓勇振作的, 可能是一個人、一本書、一首歌、一句話, 或是一段美好的記憶…… 本書收入作者王壽來一路行來耳聞目睹、與之交會的精彩人物故事: 寄暢園主人張允中、畫家歐豪年、傅狷夫、鄭善禧、謝里法、吳炫三、梁君午、劉業昭、作家柏楊,以及閻錫山先生、王靖國將軍……

2020文藝雅集:當作家變成阿公阿嬤----祖孫情照片特刊

昔日承歡膝下 乘著時光舟楫,華髮漸生 當作家變成「阿公」「阿嬤」 喀擦!銘刻生命中的甜蜜 援筆寫來,瞬間即永恆 本書向作家們徵集「祖孫情」照片,呈現作家們與祖父母、外祖父母相處的回憶與情感,或是自己成為祖父母、外祖父母後,含飴弄孫的樂趣與樣貌,佐以拍攝時間、地點、當時狀況及文章,描繪出令人稱羨的祖孫情,彰顯不同時代各世代作家們變成阿公阿嬤的珍貴記憶。 本書特色 收錄66位作家的祖孫情照片,拍攝年代從1948年到2020年,地點遍及全台,跨足海外,彌足珍貴

記憶裡的幽香:嘉義蘭記書局史料文集百年紀念版

本書由江林信、江寶釵、何義麟、李志銘、河原功、林以衡、姚榮松、柯喬文、柯榮三、許旭輝、張文薰、黃文車、黃英哲、黃美娥、楊永智、楊儒賓、蔡盛琦、蘇全正等學者,透過閱覽、研究蘭記書局家族保留的珍貴史料,進一步的整理、分析及討論後,分別自台灣出版史上的軌跡、漢文化的傳續、出版品的流通與影響、經營理念、蒐藏畫作評析等面向闡述撰文;亦有創辦人黃茂盛的傳略、對接棒經營者黃陳瑞珠的追憶訪談、採訪當地耆老對蘭記書局的憶述、蘭記書局大事年表、現存蘭記圖書目錄分類整理等,以及新增的對蘭記書局第二代、第三代家族成員的採訪,足可以見證蘭記書局的多元風貌,同時也展現當時社會變遷及人文景觀,並更確立蘭記於台灣出版史上的定位及貢獻。

孤獨國

而這裏的寒冷如酒,封藏著詩和美 甚至虛空也懂手談,邀來滿天忘言的繁星…… 過去佇足不去,未來不來 我是「現代」的臣僕,也是帝皇。 ─〈孤獨國〉 以詩的悲哀征服生命的悲哀──奈都夫人 ※文訊書系──經典復刻,絕版詩集復刻重出。 ※一甲子前化城再來,周夢蝶孤獨國再版出來! 詩人余光中說:「周夢蝶充滿了矛盾,充滿了嚮往,充滿了不滿足,這些都可以在詩的世界裡得到補償。他是個在現實世界很拘謹很不自由的人,在想像世界裡,是逍遙遊,是孤獨國。」 「孤獨國」之名或取自佛典《金剛經》,有慈善向佛之心。一路走來始終如一,毫無愧對詩僧之名,正如他高尚的品性、豐富的涵養、沉著的氣質,超然物外的節操,贏得詩壇文友的一致推崇與愛戴。在他的「孤獨國」其實並不孤獨,他所要述說的是孤獨的精神,代表內心永恆的存在,\逐一去檢視自己與外界的關係。莊嚴、神聖、冷肅、幻滅,時間的變形和死亡的如影隨行,在在都凝鑄成《孤獨國》到周夢蝶未來的創作風格。 本書為周夢蝶第一本詩集,全書收錄〈讓〉、〈索〉、〈禱〉、〈霧〉、〈烏鴉〉、〈晚虹〉、〈錯失〉、〈孤獨國〉、〈在路上〉、〈行者日記〉等57首。 六十年後,文訊復刻裝禎詩作。封面採取高級香氣紙五色印刷,採用高厚環保紙印製內頁,原汁原味重現往日雋永詩句。 本書特色 文訊全新書系:經典復刻,將佚失斷版的書籍從歷史長河中一一展現。《孤獨國》為周夢蝶的第一本詩集,原版復刻印製,以簡潔具設計感的書衣包覆,既能保留經典永存的概念,同時又涵蓋現代的時尚感,極具收藏價值。

靈河

汲飲著葡萄的紫,芒果的青, 以及你眼睛裡的流泉 流自那條長長的美麗的靈河, 我就知道五月是一個哭泣的季節。 ─〈靈河〉 承接一九三○年、四○年代抒情詩的血緣,在詩魔成魔之前,表現詩人的青春、愛戀與失落。 ※文訊書系──經典復刻,絕版詩集復刻重出。 ※一甲子前的感動再現,洛夫靈河再版出來! 詩是否有其社會效用?實際上可以說等於零,詩固然有其「價」,但不一定有其「用」。曾有人問「靈河」中解說些什麼?隱喻些什麼?我的答覆是既不解說什麼也不隱喻什麼。 我喜耽於空靈與冥想,對外物喜作理性的考察,但極不願拙作中存有任何諷諭與哲理,諷喻是雜文家的事,哲理的闡發是哲學家的事,我只知道寫詩。──洛夫 本書為洛夫第一本詩集,作品分為兩部分,前半部為詩人贈予戀人的純情獻詩,屬於私自的感情,以及後半部對於生活的感懷之作,寫給有著同樣生活經驗、假設性的讀者,是為理性的默契。透過詩人的愛戀與自身的視角,見證詩魔之所以為詩魔前創作的起點。全書收錄〈芒果園〉、〈飲〉、〈紅牆〉、〈禁園〉、〈風雨之夕〉、〈靈河〉、〈海〉等31首。正文前有洛夫〈題記〉。 六十年後,文訊復刻裝禎詩作。封面採取高級香氣紙五色印刷,採用高厚環保紙印製內頁,原汁原味重現往日雋永詩句。 本書特色 文訊全新書系:經典復刻,將佚失斷版的書籍從歷史長河中一一展現。《靈河》為洛夫的第一本詩集,原版復刻印製,以簡潔具設計感的書衣包覆,既能保留經典永存的概念,同時又涵蓋現代的時尚感,極具收藏價值。 名人推薦 陳芳明‧陳義芝‧楊澤‧傅月庵 聯名推薦

風景

蝴蝶和蜜蜂們帶著花朵的蜜糖回來了, 羊隊和牛群告別了田野回家了, 火紅的太陽也滾著火輪子回家了, 當街燈亮起來向村莊道過晚安, 夏天的夜就輕輕地來了。 ──〈夏夜〉 文學王國裡最大的富翁最智慧的寵臣,在人生的大道上是最命蹇的敗兵 ※文訊書系──經典復刻,絕版詩集復刻重出。 ※一甲子前的童心未泯,楊喚風景再版出來! ※歸人總結楊喚的一生:「將愛付諸人間,將美呈諸兒童,將真摯的血淚,付之於文學。」 學者林文寶認為:「楊喚在台灣兒童文學史上的地位,主要是奠立在於他的兒童詩。他的兒童詩保持清新的面貌,閃現智慧的結晶,傳達童稚的詩心,楊喚的歷史地位是經由此三者而確立的。」 本詩集為楊喚辭世後,由紀弦、覃子豪、葉泥等人組成編輯委員會,將其遺著蒐集整理而成,內容主要為描寫現實生活感受的抒情詩及原刊載於《兒童周刊》的童詩。全書分「風景」、「童話」、「關於楊喚」三輯,前兩部分為楊喚詩作,收錄〈我是忙碌的〉、〈鄉愁〉、〈給林郊〉、〈小時候〉、〈鑰匙〉、〈小樓〉、〈懷劉妍〉、〈給阿品〉等59首;第三部分為文友的悼念詩文,收錄覃子豪〈論楊喚的詩〉、葉泥〈楊喚的生平〉等五篇。正文前有楊喚肖像及手稿、紀弦素描楊喚像。 六十年後,文訊復刻裝禎詩作。封面採取高級香氣紙五色印刷,採用高厚環保紙印製內頁,原汁原味重現往日雋永詩句。 本書特色 文訊全新書系:經典復刻,將佚失斷版的書籍從歷史長河中一一展現。《風景》為楊喚的第一本詩集,原版復刻印製,以簡潔具設計感的書衣包覆,既能保留經典永存的概念,同時又涵蓋現代的時尚感,極具收藏價值。 名人推薦 陳芳明‧陳義芝‧楊澤‧傅月庵 聯名推薦

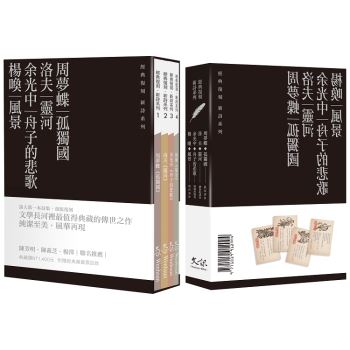

經典復刻 新詩系列:《孤獨國》、《靈河》、《舟子的悲歌》、《風景》

※文訊書系──經典復刻,絕版詩集復刻重出。 ※一甲子前詩文雋永,再版出來! 本套書收錄: 《孤獨國》周夢蝶第一本詩集,全書收錄〈讓〉、〈索〉、〈禱〉、〈霧〉、〈烏鴉〉、〈晚虹〉、〈錯失〉、〈孤獨國〉、〈在路上〉、〈行者日記〉等57首。 《靈河》為洛夫第一本詩集,作品分為兩部分,前半部為詩人贈予戀人的純情獻詩,屬於私自的感情,以及後半部對於生活的感懷之作,寫給有著同樣生活經驗、假設性的讀者,是為理性的默契。透過詩人的愛戀與自身的視角,見證詩魔之所以為詩魔前創作的起點。 《舟子的悲歌》為余光中首部詩集,集結1948~1952年之詩作。全書分二輯,分別以寫作日期與情緒發展為序,收錄〈揚子江船夫曲〉、〈清道夫〉、〈真理曲〉、〈沉思〉、〈老牛〉、〈中秋夜〉、〈算命瞎子〉等31首。正文後有余光中〈後記〉。 《風景》為楊喚辭世後,由紀弦、覃子豪、葉泥等人組成編輯委員會,將其遺著蒐集整理而成,內容主要為描寫現實生活感受的抒情詩及原刊載於《兒童周刊》的童詩。 六十年後,文訊復刻裝禎詩作。封面採取高級香氣紙五色印刷,採用高厚環保紙印製內頁,原汁原味重現往日雋永詩句。 本書特色 文訊全新書系:經典復刻,將佚失斷版的書籍從歷史長河中一一展現。本次集結的新詩系列,分別為周夢蝶、洛夫、余光中、楊喚的第一本詩集,原版復刻印製,以簡潔具設計感的書衣包覆,附贈精美的藏書票,既能保留經典永存的概念,同時又涵蓋現代的時尚感,極具收藏價值。 名人推薦 陳芳明‧陳義芝‧楊澤‧傅月庵 聯名推薦