-

排序

- 圖片

- 條列

永不止息的自我追尋:台灣文學的反叛與憂鬱

精神分析中的青春期,意味著反叛,意味著自我追尋與獨立,也意味著改變的可能。台灣,一個青春期的海島,還來不及哀悼光復所帶來的巨大失落,就先被戒嚴的巨手摀住了嘴。有人開始反叛,有人陷入憂鬱,有人被迫沉默,就用文字發聲。戒嚴解除後的時代,人們開始反叛其餘種種,比如父權、性別枷鎖、婚姻、家庭與宿命,其餘的人們則開始療傷,一場放了太久的傷。而文學,總能忠實地反映時代。於是我們有了反抗噤聲的現代主義文學,反抗性別枷鎖的同志文學,反抗傳統文類的散文詩,以及眾多反叛與憂鬱並存的文學作品。當我們能直面失落,傷口就有癒合的可能,當我們還能反叛,憂鬱就還不會降臨。文學本身就是一種反叛,一種憂鬱,一場永不止息的自我追尋。● 過去總以為,照著前人的話做,人生終究柳暗花明,然而總是:這裡不夠再加一點,這裡不行再疊一些!曾幾何時,一路累加的重重枷鎖堆成了個荒腔走板的違章建築。層層鋼筋板模之內的迷茫雙眼逆光往縫隙外看:「我是啥人?我置叨位?安呢,甘丟?」何玟珒《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》的各路主人翁,在陰影幢幢的家族信仰中、在變化萬千的身體意象裡、在生與死之間,有著或隱微或爆發的逆反,終是試著為原初的感受發聲。而林楷倫在《偽魚販指南中》,描繪了他從家庭枷鎖中的掙脫,試著將偽與真串連,發展出了同時作為「真心純情好魚販」及「寫作者」的新生命樣態指南。(陳凱婷)● 陳思宏的《鬼地方》寫鬼也寫地方歷史,寫人也寫心靈地景。小說透過回望家族過往的秘密與創傷,同時隱喻台灣作為一座「鬼島」所經歷的種種暴力與苦難。藉由精神分析及酷兒理論的概念,討論小說所刻劃關於父子關係、女性的生命情境、同性戀的不可言說,以及白色恐怖等議題,探討幻想與現實、過去與當下、虛構與歷史之間的辯證。(陳昌偉/蔡孟哲)● 戒嚴時期的霸權歷史是漢人史,是男性史,是異性戀史,凡是屬於霸權殖民地上的異端必得驅逐,於是孽子裡的阿青走進了新公園,而《鬼地方》、《樓上的好人》中的陳家小兒子將自我放飛出海島小城。罷家去國似乎暗示著對父權傳統的反叛、對過度理想化父親的主動棄絕,然而這群重生於新王國中的孽子們卻不約而同地回首、嘶聲控訴:媽媽不見了。母親們都跟其他男人跑了,滋養的乳房終究壯碩了誰?看似墮落的母神們,矛盾地成為了孽子們的真實認同,於是真正墮落的又到底是誰?(蔡佑俞)● 海是靜謐、是喧鬧、是生機、是誘惑、是危險、是神秘、甚至是禁忌,提供豐富營養的是她,吞噬掉一切不留餘地的也是她。生活在陸地上的人類,再怎麼想潛進、嬉游、馳騁於海,也有極限,到達某個不得不抽身的時刻,人必須離開深邃的海。身為海洋民族的台灣之子們,實際上並未相對地親近大海,台灣有近半數的人口不諳水性,對海充滿矛盾與衝突……。如果大海能夠喚回曾經的愛,那大約是她海納了我們的憂鬱與反叛。廖鴻基《最後的海上獵人》,書名中「最後的」三字,標誌出近百年來以秋風為記、北風浪為戰帖,白肉旗魚與獵人的海上對決,沒落中。展福號的三位鏢手-海湧伯、粗勇仔、清水,分別在各自的憂鬱中沉浮掙扎,我們透過作家的逆風書寫,虛擬一場與海分離又結合的實境。(劉依盈)● 詩,對許多人來說,是神祕的,有時甚至是晦澀的。詩的邏輯性較不明確,曖昧性高,創作過程類似診療室裡的自由聯想,是一種潛意識的語言。夏宇以詩為媒介,不斷地反叛、解構與重組,她曾打散一本詩集中的文字,再依照非文字性的邏輯,重新拼貼出另一部作品。此過程含有找尋的意味,詩人在找的究竟是什麼?是不存在的烏托邦,還是「找尋」的過程本身?精神分析裡的青春期,也是一趟不斷尋找與衝撞的旅程,終點站為自我定位的完成。每個人步伐不一,有時青春期會拉得很長,有人會停留在中途,不斷回望童年似曾存在過的烏托邦。究竟長大意味著什麼,長大的過程中什麼悄悄地死了,什麼又暗中活了下來?反叛,會讓已逝的復活,活著的消失嗎?也許文學,是一趟尋找烏托邦的旅程,正因烏托邦不存在,令文學得以存在。(謝孟婷)● 山,對近數百年間來到台灣的移民而言,一直是個禁忌:從早期模糊概念裡的「番地」、到日本官方清楚界定的危險「蕃地」,再到戰後戒嚴論述中的匪諜窩藏之處。歷代的統治者想方設法在人和山之間劃線。然而,從鹿野忠雄到戰後的鍾理和、鍾肇政……再到更後來的拓拔斯‧塔馬匹瑪、楊南郡、劉克襄、吳明益……台灣歷代作家不斷跨越那條線,在高山深谷裡尋找那個在被切掉前原本與山連結的自己。本文比較鍾肇政的《高山組曲》與甘耀明的《邦查女孩》,試圖探索甘耀明筆下的山所映照出的這個時代的心靈。(周仁宇)● 以宋澤萊《糶穀日記》、七等生《散步到黑橋》與舞鶴《微細的一線香》,三位台灣作家的三篇小說,呈現這土地上的人情世故。思索後世讀者心理真實和歷史事實的交織。精神分析的construction是「建構」,可以說是「虛構」嗎?小說早就承認自己是「虛構」起家,創作了很多真實,心理真實。久而久之,卻可能變成認識那時代的歷史事實?大家熟知,診療室裡個案說外頭發生的故事時,我們通常設法聽成並想像成,傳遞著什麼「移情」?這項技藝的修習,是臨床訓練的重要過程,但有個「界限」問題,出了診療室後,小說電影戲劇的作者和劇情,並不是我們的患者,我們談這些需要多想些什麼嗎?精神分析如亞當菲立普說的,「精神分析是實踐的詩」嗎?那需要摸索什麼「反移情」嗎?以文學做為抵抗是個重要想法,但要抵抗什麼呢?這種抵抗,和精神分析發現的「阻抗」有什麼關係嗎?是否年輕時抵抗,後來人生卻老化而阻抗?文學有老化嗎?精神分析有老化嗎?它們依然年輕貌美,對人性隨時有著革命般,以光照亮黑,或者,以暗光發現暗?但這是抵抗嗎,或只是精神分析要活著的方式?(蔡榮裕)

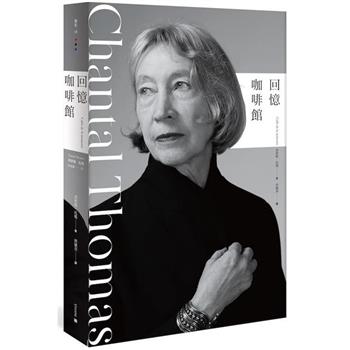

回憶咖啡館

◆法蘭西文學院(Académie française)院士,法國最高文學榮譽殿堂「不朽者」香塔勒·托瑪的自傳體散文。 ◇法國世界報、L’Express 週刊等權威書評熱烈推薦。 ◆師承羅蘭巴特,悠遊於學術與文學之間,交融知識與想像的獨特筆風。 ◇在個人成長,思想啟蒙,女性覺醒、及68年5月學運等故事之外,一間間位在波爾多、巴黎的咖啡館也是書中主角。 ◆法蘭西文學院院士香塔勒·托瑪作品選之四。 回憶咖啡館,是在回憶裡的咖啡館,也是在咖啡館裡的回憶。 2021年獲選為法蘭西文學院(Académie française)院士,成為法國最高文學榮譽殿堂「不朽者」的香塔勒·托瑪在這本自傳體的散文中,描繪她作為戰後嬰兒潮世代,所渡過鄉下海邊的童年、在高中哲學課受到的啟蒙、對於西蒙·波娃女性覺醒與思想自由的崇敬、1968年的社會動盪及5月學運的狂瀾,到她步入羅蘭·巴特門下的學思歷程。香塔勒·托瑪以其自成一家、優雅睿智的文筆,寫出她的成長、疑惑、年少輕狂......而這些回憶所蘊涵的哲思,勾勒在一幅動人的法國風情畫之上。精神與身體的綻放與休憩之處,人與人間悲歡離合的佈景,是一間間回憶咖啡館。

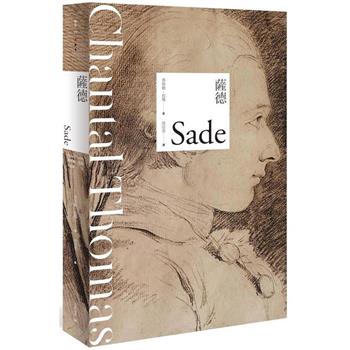

薩德

◆兩百多年來不斷挑戰藝術家、學者與讀者的道德界線,刺激他們的創作,史上最惡名昭彰的作家/哲學家薩德侯爵的傳記。◇本書多年來都在法國被視為發現薩德的最佳傳記。◆在法國大革命前後各個政權都要監禁處罰他,在獄中待了近30年依然堅持創作,史上最頑強,最顛覆也最原創的作家生平。◆法蘭西文學院院士香塔勒·托瑪作品選之三。薩德堪稱是人類史上最顛覆、最淫穢也最邪惡的作家。他的名字甚至化變成西方各國語言中用來指稱「虐待狂」(sadiste)的字彙。但為什麼至今作家、藝術家、學者或是一般讀者依然對薩德著迷?他的作品不論是作為思想研究課題,或是被視為文學瑰寶,都如此重要呢?作者香塔勒·托瑪在羅蘭巴特的指導下開始薩德研究。這本書是脫胎於其論文的第二本薩德傳記。她的文筆在想法與邏輯外,亦展現情緒,行文中充實著逸聞趣事以及從薩德作品中擇出的補充段落,使得這本書多年來都在法國被視為發現薩德的最佳引導。香塔勒·托瑪於2021年獲選為法蘭西文學院(Académie française)院士,成為法國最高文學榮譽殿堂的「不朽者」。

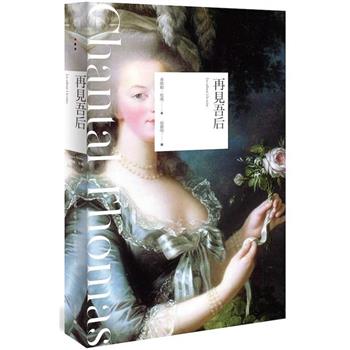

再見吾后 (第二版)

◆2002年費米娜文學獎(Prix Femina)及凡爾賽學院大獎得獎小說。◇改編電影《情慾凡爾賽》獲得11項凱薩獎提名,3項大獎。◆在法國大革命的前三天,凡爾賽宮裡的世局震盪及人間情仇。從貼身女官角度描繪身處驚濤駭浪中的法國最後王后瑪麗·安托奈特。◇法蘭西文學院院士香塔勒·托瑪作品選之二。……我聽見王后長袍摩擦木地板的窸窣聲。我看見她那戴滿戒指的手將一道高門的兩扉維持在半開的狀態。我感受到她狂亂的呼吸。鏡廊開展在她眼前,起伏飄動,陰險地誘惑她,好像混水下面藏了個無底洞。她再也無法行走了。因為獨自一人,她舉步維艱了。我心裡想:她的腳步跨不出去,她沒勇氣走路。在我迷惘的心緒中,王后已和癱子沒有兩樣,那衰老的黑博公爵,被遺棄在抬椅中的公爵。我將雙眼闔上。我為王后哭泣。我為他們流淚。我的朋友說過:「大勢已去,一切完了。」他沒有錯。如今全盤皆輸,狂瀾無法力挽。***本書是以王后朗讀官第一人稱自述的小說,讀者透過她愛戀的眼神,凝望凡爾賽玫瑰、法國最後的王后瑪麗·安托奈特,也目睹了巴士底監獄被攻陷之後的三天裡,凡爾賽宮裡的世局震盪及人間情仇。2002年費米娜文學獎(Prix Femina)及凡爾賽學院大獎得獎作品。作者香塔勒·托瑪於2021年獲選為法蘭西文學院(Académie française)院士,成為法國最高文學榮譽殿堂的「不朽者」。

死刑犯的最後一天:法國文豪雨果1829年小說+台灣戲劇工作者陳以文2015年創作劇本(第二版)

雨果出版於1829年的小說,是法國浪漫主義奠基的經典作品。而陳以文創作的舞台劇【死刑犯的最後一天】,於2015至2017間三度公演,累計超過2000名觀眾深受感動。這本《死刑犯的最後一天》,是法國大文豪雨果閃耀兩世紀的小說+金馬獎最佳電影、最佳男演員得主陳以文的創作劇本之合訂本。第一版售罄後,這是經過修訂的第二版。閱讀這場穿越時空的對話,從藝術的心靈去關懷我們的社會。為死刑議題提出另一種思考角度之外,也提供一種跨時空、跨文體對照的可能性。法國大文豪維克多.雨果 Victor Hugo ✕ 金馬獎最佳電影、最佳男演員得主陳以文穿越時空的對話:《死刑犯的最後一天》1829年小說+2015年劇本早在創作《悲慘世界》與《巴黎聖母院》(鐘樓怪人)之前,年輕的雨果發表於1829年的小說《死刑犯的最後一天》(Le Dernier jour d’un condamné),以純文學的方式來描繪圍繞著死刑所帶來的人性凌虐,就已使他成為法國文學界受人矚目的新銳。在一百八十多年後的台灣,陳以文導演從這部小說獲得了靈感啓發,加上了台灣的社會背景以及改編的死囚故事,在2015年創作了劇本:《死刑犯的最後一天》,試圖帶給觀眾探討看待死刑不同的思考視角。這齣戲於2015至2017間三度公演,累計超過2000名觀眾深受感動。本書是兩部《死刑犯的最後一天》的合訂本,同時呈現以兩種形式體現「藝術作為社會關懷」的作品,在為死刑議題提出另一種思考角度之外,也提供一種跨時空、跨文體對照的可能性。

潮起潮落

一名精神分析師夏日海灣的拾貝留聲「我對自己說,這些貝類、這些泥蚶、這些蛤蜊、這些成串的淡菜、這些被海鹽侵蝕的木段、這些從漁船掉落的零碎索纜,具體呈現了沉澱在我記憶裡的東西:小小的殘留物。它們即將被漲潮的海水所覆蓋,但它們又將重新出現,不論是這幾樣、或其他幾樣東西。」尚-柏騰·彭大歷斯,精神分析師、作家及出版人。學術與文學著作等身,2011年獲頒法蘭西學院文學終身成就獎。死亡:非直線運動 法文中,海(mer)與母親(mere)發音相同。即便,彭大歷斯選用的字是「潮(maree)」,依然不妨礙我們聯想這是與母親有關的秘密。潮起潮落,是母親情感高低起伏的寫照。海水帶來高潮,孩童在沙灘興奮高喊,母親焦慮地看護她的孩子;浪潮退去,孩童失望地追逐,母親卻略顯緩和,稍微放下海水捲走孩子的擔憂。正是這樣一種母子聯繫的矛盾,建構出個人情感發展的基礎,這不全然關乎具體母親的形象,而是在迭佚的間隔裡,主體如何想像及客體化自己的母親。起(haute,高)、落(basse,低)除了字面意義外,這兩個單詞的接續還隱含佛洛伊德式捲軸遊戲的旋律。隨著母親離去和返回,幼兒口中發出fort-da,「去了-在了」,孩童在此中找到主動的樂趣,彷彿他能掌控母親的消失和再現。潮起潮落,媽媽走-媽媽來,是孩童確立自己在世界上擁有「創造-發現」能力的根基。是他的超能力讓潮水起、讓潮水落。潮起潮落,帶來了母親,帶來了生命。《潮起潮落》誕生於波爾多西南一處海灣,彭大歷斯最後一個夏日假期,他的最後一本著作。寫作裡,他反覆對生命與死亡進行提問:死亡的出現是漸形凋零寂靜,還是充滿躁動極具破壞?我們從未親身經歷過死亡。即使有過,也未留下任何可觀察的痕跡。不知死,何以我們會對死亡懷有恐懼?或許,我們早已體驗過他者的死亡,對於死去的親人,我們努力在心裡保存他們的樣子。然而,終究,我們並不瞭解自己的死亡。生命將盡,我們如何直視這種「與自己的分離」?分離,在生命最早期階段,個體從母體離開那瞬間,已然發生。之後一生,還會經歷各式分離,直到死亡。然而,死亡真的是一種分離嗎?在這點上,溫尼考特並不同意佛洛伊德將死亡視為生命的終結,反之,他認為是死亡定義了生命。生命不過是兩種無生命狀態之間的一段間隔。自脫離第一個無生命狀態起,或許,我們一直希望,無意識地,通過退行的極端,平和地達到第二次的無生命狀態。死亡,是一種回返。彭大歷斯小時候就失去了父親。他說,他身上留有父親的印記,父親和自己是唯一能認出彼此的人。他的心中一直保有另一個關於死亡的秘密。父親的。還有一個秘密,是彭大歷斯為自己編織的。他無意間透露:「死亡,會在生日當天把我逮個正著。何時?我不清楚,但會是那一天。」2013年1月15日,在自己誕生那天,他走了。他會再回來。(許薰月)

吞吃女人的畫家

▁▃▅▇ 本書作者是當今西方世界最重視的公共知識分子之一,以法語寫作的阿爾及利亞作家、記者/時事專欄評論家卡梅·答悟得Kamel Daoud先生。▁▃▅▇ 答悟得專欄評論文章皆同時以多種語言發表在法國(Le Point 週刊)、美國(紐約時報)......等西方及阿拉伯世界重要媒體。2016年獲得Jean-Luc Lagardère年度最佳記者獎,2019年獲得法蘭西研究院頒發的Cino Del Duca 文學成就獎。後者地位崇高,獎金僅次於諾貝爾獎。▁▃▅▇ 巴黎畢卡索美術館唯一邀請作家整夜獨享世紀怪才的傑作所創作的散文。以法語寫作的阿爾及利亞作家卡梅.答悟得(Kamel Daoud)於2017年底受邀到巴黎畢卡索美術館,獨自在「畢卡索1932:情慾之年」特展作品的環繞下度過一夜。藉著與畢卡索畫作的無聲對話,本書深入討論了阿拉伯世界、西方世界以及其他文明對於「慾望」、「身體」、「女性」因恐懼而產生的壓迫,也對畢卡索作品中有關情慾、愛與死亡的種種糾葛,有了前所未見的思索與詮釋。而對今日若干地方伊斯蘭的極端化,答悟得問到:「何以我們文化中的圖像或再現讓他人如此憤怒?藝術跟女人一樣是真主阿拉的對立面?西方的藝術或歷史難道是有罪的?」▁▃▅▇ 無境文化事業有限公司以及法國在台協會將在2019年11月5號至9號聯合邀請卡梅·答悟得Kamel Daoud先生來台舉辦公開講座以及交流活動。▁▃▅▇ 卡梅·答悟得兩本重要著作的中文譯本:《異鄉人-翻案調查》(小說,吳坤墉翻譯)以及《吞吃女人的畫家》(文集,陳文瑤翻譯),均於2019年11月由無境文化在台出版。《吞吃女人的畫家》是當今西方世界最重視的公共知識分子之一,以法語寫作的阿爾及利亞作家卡梅.答悟得(Kamel Daoud)於2017年底受邀到巴黎畢卡索美術館,獨自在「畢卡索1932:情慾之年」特展作品的環繞下度過一夜之後,以這經驗創作的散文集。「何以我們文化中的圖像或再現讓他人如此憤怒?藝術跟女人一樣是真主阿拉的對立面?西方的藝術或歷史難道是有罪的?」藉著與畢卡索畫作的無聲對話,本書深入討論了阿拉伯世界、西方世界以及其他文明對於「慾望」、「身體」、「女性」因恐懼而產生的壓迫,也對畢卡索作品中有關情慾、愛與死亡的種種糾葛,有了前所未見的思索與詮釋。「展覽排序猶如一本日記,所有文宣上都這麼寫。而且,畢卡索最愛說繪畫就是持續不斷寫日記,意即標記時間,讓時間具有韻律,加以降伏,使之成為一種選擇過的節奏,而不是被動承受的週期。畫畫是一座可用指尖校正的鐘,一隻可馴養的動物,一口呼吸。展覽從一個入睡的女人展開,一副等待著的身軀,靜止不動的獵物。畫作名稱是《夢》(Le Rêve)。結束在《入睡的金髮裸女》(Nu couché à la mèche blonde)性交後小憩的畸形裡。這兩幅畫,開始這幅一如結尾這幅,啟動並終結了夢與入睡的循環。那是一個括弧,或說是一個成熟週期的入口與出口。一場從眼睛出發直到嘴巴上顎的旅行。從盲目的實體直到無形的口感。就像所有等著被吞吃的一切。《攬鏡入睡的女人》(La Dormeuse au miroir)讓人看到一個除了重點之外可以全部遺忘的女人:她將脖子獻給某人。獻祭透過鏡子反射而被凸顯,鏡像保留住她的姿勢,再次重申強調。頸部的曲線到處反覆、迴響,出現在身體其餘部分,左右著重心,將臉擲回背景裡。手臂的位置強化了模特兒放鬆的狀態。一根巨大的陽具擺放在鎖骨處,從這一側到那一側穿透女人。在這場佔有之下年輕女孩不過是一只咽喉。是的,這是充滿情慾的食人行為。我有一個晚上來證明。」

異鄉人:翻案調查

★2016年獲得Jean-Luc Lagardère年度最佳記者獎 ★2019年獲得法蘭西研究院頒發的Cino Del Duca文學成就獎 ★2015年獲得龔固爾首部小說獎 ★入圍2019年Openbook 好書獎 本書作者是當今西方世界最重視的公共知識分子之一,以法語寫作的阿爾及利亞作家、記者/時事專欄評論家卡梅•答悟得Kamel Daoud先生。 答悟得專欄評論文章皆同時以多種語言發表在法國(Le Point 週刊)、美國(紐約時報)......等西方及阿拉伯世界重要媒體。2016年獲得Jean-Luc Lagardère年度最佳記者獎,2019年獲得法蘭西研究院頒發的Cino Del Duca 文學成就獎。後者地位崇高,獎金僅次於諾貝爾獎。 本書為七十年來首部在文學的才情與思想的深度都能與文豪哲學家卡繆的傑作《異鄉人》並駕齊驅的作品,榮獲2015年龔固爾首部小說獎。法國世界報權威書評:「從今以後,《異鄉人》與《異鄉人-翻案調查》必須當做上下冊來閱讀。」 入圍2019年Openbook 好書獎。 在西方世界,人們先由卡梅•答悟得榮獲2014年法國龔固爾首部小說獎的名作《異鄉人-翻案調查》(Meursault, contre-enquête )認識到他傑出的文學才情 。進而發現他在阿爾及利亞之法語瓦赫蘭日報Le Quotidien d'Oran 擔任記者與專欄作家,撰寫那些精闢而批判的評論。很快的,其犀利的觀點、精準的文字、毫無畏懼的直言,就受到媒體與知識界持續的注目。現今其專欄評論文章皆同時以多種語言發表在法國(Le Point 週刊)、美國(紐約時報)......等西方及阿拉伯世界之重要媒體。不僅促使西方社會更深入認識阿拉伯世界,反思自身的問題;同時也在阿拉伯開明人士間獲得巨大共鳴。 短短數年,卡梅•答悟得獲得諸多榮耀。較為重要的除了《異鄉人-翻案調查》獲得2015年龔固爾首部小說獎之外,2016年獲得Jean-Luc Lagardère年度最佳記者獎,而2019年更獲得法蘭西研究院頒發的Cino Del Duca 文學成就獎。此獎之珍貴不在於獎金號稱僅次於諾貝爾獎,更在於法蘭西研究院在人文領域的崇高地位。 無境文化事業有限公司以及法國在台協會將在2019年11月5號至9號聯合邀請卡梅•答悟得Kamel Daoud先生來台舉辦公開講座以及交流活動。 卡梅•答悟得兩本重要著作的中文譯本:《異鄉人-翻案調查》(小說,吳坤墉翻譯)以及《吞吃女人的畫家》(文集,陳文瑤翻譯),均於2019年11月由無境文化在台出版。