-

排序

- 圖片

- 條列

隱隱微光

威權暗影下最幽微、最堅韌的歷史書寫從瓦礫、檔案到部落口述,三十年的行走,見證白恐記憶的重生。每一篇文字,都是一場微光見證,讓歷史不再噤聲,讓靈魂終得歸鄉。從九○年代原住民白恐史料的荒原,到轉型正義檔案出土的時刻;從部落長者的斷裂記憶,到家屬跨世代的靈魂對話,作者利格拉樂.阿𡠄以田野奔走與深刻書寫,重構那段被沉默的歷史,讓創傷與希望,在微光中重生。三十年漫漫長路:以生命共情追尋真相作家阿𡠄對白恐歷史的關切,不僅源於一位原住民知識分子的使命感,更交織了她自身成為「無法證明/正名」的政治受難者家屬的家族身世。她的父親曾是政治犯,即使在彌留之際,仍不忘囑咐親人「中秋節別忘了拜月娘和匯錢」給失蹤戰友的家屬。正是父親鬱結的苦悶與沉默,為女兒指引了回家的道路,促使她展開持續逾三十年的原住民族白恐記憶建構的漫長苦行。阿𡠄的追尋並非易事。早在1990年代,她與瓦歷斯.諾幹在沒有國家支持下,即已土法煉鋼地跑遍部落,構築出受害者名單,但這些珍貴史料卻在九二一大地震中盡數毀於瓦礫。她從瓦礫堆中重新出發,堅定執著,只因「前輩等不了」。冰山、餘波、微光:白恐歷史三重奏本書將二十八篇散文區分為「餘波」、「微光」和「冰山」三輯,這不僅是機械性的區隔,而是創傷主體與自我共存、協商、甚至療癒的漫長歷程。輯一「餘波」揭示威權統治暴力與恐懼的長遠且深層的後果,其影響深入骨髓。故事的主角不只是案件當事人,更有大量受歷史暗影籠罩的家屬、親族和學生。這一代甚至第三代,在不完全清楚父執輩罪名的情況下,背負了難以言喻的創傷。篇章中充滿親族間的不理解與無法和解的痛楚,如黃勳東直到辭世,手足仍無法原諒他與接納他,靈魂漂泊。輯二「微光」雖然沉重,卻蓄養著一線希望。它描寫了在極度困境中,受難者及家屬如何維持樂觀向善的心境,堅韌地綻放出一線微光。這些故事展示了人性中不屈的韌性,以及世代間對真相、和解的承擔與傳承。例如賽夏族趙文從一家,儘管因冤獄遠離故鄉,但終憑一紙罪名撤銷公函,靈魂得以光榮返鄉。輯三「冰山」讓被掩埋的事件細節破冰而出,透過當事人記憶與解密檔案的交叉對話,揭開了如吳鳳山地治安指揮所等神秘機構的面紗。這裡收錄了珍貴的口述,映照出檔案與口述之間存在的巨大差異,提醒讀者檔案不必然等於真相。當蝴蝶的印記成為追尋的動能書中最引人共鳴的,是那些被強硬貼上標籤的生命群像。湯守仁的兒子湯進賢,童年時將「匪諜」誤認為是「蝴蝶」的一種,儘管這隻酸楚的蝴蝶一輩子都停在他肩上,卻最終蛻變為傳遞父親故事的強大動能。布農族的卜袞,背負著「匪諜的兒子」罵名數十年,直到轉型正義工程啟動,才在六張犁尋得父親伍保忠的骸骨,並將其迎回部落安葬,這份父子初見亦是永別的場景,令人永誌難忘。《隱隱微光》描繪的是一群創痛者如何「透過直面過去,努力尋找回家的路」。書中附有QR code,讓讀者能從影像中看見這些族人的臉龐、聽見他們的聲音,讓這些故事不再是歷史拼圖失落的一角。這不只是一部關於原住民族的歷史,更讓埋藏多年的心情與艱辛,衝破噤聲的束縛,隱忍、幽微但堅韌地綻放。

【電子書】隱隱微光

威權暗影下最幽微、最堅韌的歷史書寫從瓦礫、檔案到部落口述,三十年的行走,見證白恐記憶的重生。每一篇文字,都是一場微光見證,讓歷史不再噤聲,讓靈魂終得歸鄉。從九○年代原住民白恐史料的荒原,到轉型正義檔案出土的時刻;從部落長者的斷裂記憶,到家屬跨世代的靈魂對話,作者利格拉樂.阿𡠄以田野奔走與深刻書寫,重構那段被沉默的歷史,讓創傷與希望,在微光中重生。三十年漫漫長路:以生命共情追尋真相作家阿𡠄對白恐歷史的關切,不僅源於一位原住民知識分子的使命感,更交織了她自身成為「無法證明/正名」的政治受難者家屬的家族身世。她的父親曾是政治犯,即使在彌留之際,仍不忘囑咐親人「中秋節別忘了拜月娘和匯錢」給失蹤戰友的家屬。正是父親鬱結的苦悶與沉默,為女兒指引了回家的道路,促使她展開持續逾三十年的原住民族白恐記憶建構的漫長苦行。阿𡠄的追尋並非易事。早在1990年代,她與瓦歷斯.諾幹在沒有國家支持下,即已土法煉鋼地跑遍部落,構築出受害者名單,但這些珍貴史料卻在九二一大地震中盡數毀於瓦礫。她從瓦礫堆中重新出發,堅定執著,只因「前輩等不了」。冰山、餘波、微光:白恐歷史三重奏本書將二十八篇散文區分為「餘波」、「微光」和「冰山」三輯,這不僅是機械性的區隔,而是創傷主體與自我共存、協商、甚至療癒的漫長歷程。輯一「餘波」揭示威權統治暴力與恐懼的長遠且深層的後果,其影響深入骨髓。故事的主角不只是案件當事人,更有大量受歷史暗影籠罩的家屬、親族和學生。這一代甚至第三代,在不完全清楚父執輩罪名的情況下,背負了難以言喻的創傷。篇章中充滿親族間的不理解與無法和解的痛楚,如黃勳東直到辭世,手足仍無法原諒他與接納他,靈魂漂泊。輯二「微光」雖然沉重,卻蓄養著一線希望。它描寫了在極度困境中,受難者及家屬如何維持樂觀向善的心境,堅韌地綻放出一線微光。這些故事展示了人性中不屈的韌性,以及世代間對真相、和解的承擔與傳承。例如賽夏族趙文從一家,儘管因冤獄遠離故鄉,但終憑一紙罪名撤銷公函,靈魂得以光榮返鄉。輯三「冰山」讓被掩埋的事件細節破冰而出,透過當事人記憶與解密檔案的交叉對話,揭開了如吳鳳山地治安指揮所等神秘機構的面紗。這裡收錄了珍貴的口述,映照出檔案與口述之間存在的巨大差異,提醒讀者檔案不必然等於真相。當蝴蝶的印記成為追尋的動能書中最引人共鳴的,是那些被強硬貼上標籤的生命群像。湯守仁的兒子湯進賢,童年時將「匪諜」誤認為是「蝴蝶」的一種,儘管這隻酸楚的蝴蝶一輩子都停在他肩上,卻最終蛻變為傳遞父親故事的強大動能。布農族的卜袞,背負著「匪諜的兒子」罵名數十年,直到轉型正義工程啟動,才在六張犁尋得父親伍保忠的骸骨,並將其迎回部落安葬,這份父子初見亦是永別的場景,令人永誌難忘。《隱隱微光》描繪的是一群創痛者如何「透過直面過去,努力尋找回家的路」。書中附有QR code,讓讀者能從影像中看見這些族人的臉龐、聽見他們的聲音,讓這些故事不再是歷史拼圖失落的一角。這不只是一部關於原住民族的歷史,更讓埋藏多年的心情與艱辛,衝破噤聲的束縛,隱忍、幽微但堅韌地綻放。

臺南作家作品集第十四輯 《拾遺集》

集作家與學者於一身,出入古今龔顯宗著作極為豐厚而多元,同時也是臺南文學與文化重要推手。本書見證其從文藝青年一路走來,成為桃李滿天下、卓然有成的學者專家,而不論其角色身分如何轉變,始終鍾情於文字、文學與學術。《拾遺集》收錄龔顯宗早年罕見的文藝創作與學術研究彙編、出國講學、首屆世界漢學會議紀實等珍貴成果,體現作者憑藉對創作的熱情,在新文學創作上取得了豐碩成果。在學術研究方面,不斷深化並擴大研究領域,從明代文學到臺灣文學、女性文學、宗教文學、詩話及童謠史建構,並擴及域外文學。其能夠同時兼具創作及研究能量,並持續不斷出書發文,誠為「經師」的典範。龔顯宗對於學生慈愛的提攜及其絕不放棄的「人師」精神,更深深影響學生後輩,值得學者效法。【專文推薦】許惠玟|國立臺灣文學館研究員

臺南作家作品集第十四輯 《每個晨讀都是簡樸的邀請》

心窗之外一片光明,心田之上繁花似錦蔡錦德閱讀廣泛,閱歷豐厚,文筆流暢、雋永可讀,針對個人生活周遭人、事、物的深刻體驗、觀照與省思。《每個晨讀都是簡樸的邀請》幽默詼諧、溫馨真摯,是現代小品文的典範。《每個晨讀都是簡樸的邀請》其一寫生於斯、長於斯的家鄉風土人情,其二寫是堪為吾人心靈南鍼的古今典範人物,其三則寫境界開闊的他鄉異國風情。如果以樹木年輪為比喻,第一圈為核心基礎的〈寶島家園〉,第二圈是逐漸形塑其人格志向的〈心儀人物〉,第三圈是往外無限擴大的人間淨土、心靈歸宿的〈海外旅情〉。如此的規畫恰與其成長過程、求學經歷、壯遊世界的三個人生階段若合符節。再加上三個專輯的開頭都加上安徒生的箴言銘語,既有「點題」的效果,讓讀者知曉本輯的敘寫重點為何;又可以提醒讀者閱讀本輯後進行回憶省思,使各輯中的地景事物史實,更深刻清晰的銘印在讀者心版上。如此安排設計,雖說「簡樸的邀請」,實則為周詳溫馨的頂禮邀請讀者沉靜閱讀。【專文推薦】張清榮|國立臺南大學國語文學系教授

臺南作家作品集第十四輯 《毋-捌--》

悲歡哀怨、真假虛實,人生就是如此《毋-捌--ê》內容取材個人成長經驗及鄉里故事,具個人傳記暨家族敘寫之意義,同時呈現一定地方色彩,語言流暢,故事動人。《毋-捌--ê》攏總有十篇小說,頭一篇〈毋-捌--ê〉,台語讀做(m--bat--ê)。「毋捌」這个詞主要有三个意思:一是「不認識」、二是「不懂事」、三是「未曾、沒有」。本篇篇中ê主角「毋-捌--ê」,就是一个逐家攏無啥知影伊ê她ê身世、來歷;伊嘛無啥知影社會上ê人情、世事;而且,幾十冬來,伊差不多毋捌開過鄉裡,又閣差不多逐工佇鄉內四界賴賴趖ê一个傳奇ê人物。另外九篇,〈阿爸ê情歌〉、〈刺字佮刀khî〉、〈揣墓ê人〉、〈疼〉,寫ê主要是對過去ê生活印象佮回想;〈無眠ê人〉、〈無厝ê人〉、〈無面ê人〉、〈綴風飛去〉、〈伊〉,寫ê是後來佇這時ê社會經驗佮想像。悲歡哀怨、真假虛實,人生就是如此。

臺南作家作品集第十四輯 《再來一杯米酒》

把憐憫的花種在悲苦的土地上題材內容質樸,或「寫市井小民生活的悲苦與無奈」,或「寫女性,為苦命的女性發聲」,多呈現臺灣早年生活經驗,作者擅長敘寫鄉里小人物的情感及生活點滴,其中,〈無垠的黑〉以華語為主調,間亦融入生活化臺語語彙,情節緊湊,可讀性高。《再來一杯米酒》是鄭清和第一部短篇小說,對一個熱愛寫作者言,這是一個重要的里程,他把發生在台灣五十至七十年代的鄉土人事物,用不同人物,不同場景,生動寫實的刻畫出時代的版印。這部短篇小說分為兩個單元:一、寫市井小民生活的悲苦無奈;二、寫苦命的女性,為她們發聲。讓人特別震撼的是作者在第一單元,對市井小民深刻描寫的表現。這部分是作者在生長環境所接觸過的鄉野生活故事,深入觀察,用他最擅長的悲天閔人、樸實無華的筆觸呈現,拜讀有如觀賞一幕幕精彩的鄉土影音。【專文推薦】黃瑞田(作家)、吳東興(作家、記者)、馬水金(作家、出版家)

臺南作家作品集第十四輯 《司馬遷凝目注視》

以史家之眼鳥瞰臺灣、以史家之筆書寫臺灣周志仁小說技巧純熟,行文敘寫及創作內容,多帶有《莊子》、《金瓶梅》、唐傳奇……等古典文學色彩,且能從中翻出新意。〈司馬遷凝目注視〉猶如一闋臺灣史詩,與臺南也有深厚地緣關係,就題旨而言,作者或有意以史家之眼、之筆,鳥瞰與書寫臺灣歷史發展。《司馬遷凝目注視》甲編「生命的年輪」,前三篇小說皆取材自耳熟能詳的傳統酒釀,並發酵成新酒液。〈盡頭〉是突破性的嘗試,以武俠小說詮釋老莊思想。歷來敷演《金瓶梅》總是由西門慶、潘金蓮入手,〈烙一塊燒餅〉則著墨於刻劃武大郎的心路歷程。唐代傳奇〈離魂記〉是歷世離魂創作的源頭,總是拘泥於女主角為愛還魂,〈徘徊於生命的縫隙〉則翻轉視角,著墨於男主角的悲愁。第四篇〈司馬遷凝目注視〉屬歷史小說,半寫實半魔幻寫實,大抵采風、紀錄日據時代福佬(Hok-ló)族群、西拉雅(Siraya)族群的生命辛酸。五》六兩篇描繪的是都會生活,特別是愛情,感性卻具備反浪漫的特質。〈月夜猿嗥〉寫的是情與慾、人性與獸性;〈醃漬〉寫的是愛情與權力慾望的糾葛,與知識分子面對價值混亂時代的無奈心聲。乙編「回歸質樸的所在——鄉土篇」,描述的是台灣中南部作者故鄉那些面目黧黑的鄉民,他們溽暑勞瘁、窮冬暴露,一整年辛劬卻祇能過著勉强温飽的生活。從事耕稼是最樸質無爭的,可相較於工商繁華、網路周遍的生活樣態,自然而然成為弱勢。寫作如此篇章,多少帶點兒知識份子對鄉土的眷念、尋根的意識,乃至贖罪的心情吧!〈搭火車〉是以意識流手法模擬罹患阿茲海默症的鄉間老婦,間接敘寫她的一生。〈回家〉的對話比較特別,直接使用閩南語,一則真實反映村民的口語,二則敘寫他們內心的辛酸,與背後的尊嚴。〈嶄雞頭〉則直接跨越語言,全篇採用臺語寫作。

臺南作家作品集第十四輯 《拾萃》

悠遠歷史、當代視角,把臺南搬上舞台《拾萃》收錄曾獲文化局及國藝會委託或補助之六部轉譯/改編臺南歷史文化劇本(含三部布袋戲劇本),並於二○一五至二○二三年間實際演出,題材內容多元,裨益地方文化發展,尤其搭配作品影音連結(QR Code),更有助於案頭戲與舞台演出相得益彰。集合多元的舞臺劇,收錄2019臺江文化中心開館大戲、2022歸仁文化中心開館大戲、2023臺江200年紀念戶外大戲,共三齣戲的原著劇本,加上三齣與臺南歷史文化相關之原創布袋戲劇本,以悠遠歷史結合當代視角,重新回顧400年來的臺灣。呼應「臺南400文化記憶」,收錄六個由臺南文化歷史改編創作之劇本,分別於2015-2023年間演出,其中三齣為文化局委託製作之新創多媒體舞臺劇,三齣獲國藝會或文化局獎補助之原創歷史布袋戲。海江湧——咱的日子|原為滄海,化作桑田,多溪多水,大風大雨卻湧出臺江人堅毅的生命力。整座臺江劇場,就是一個記憶博物館,柑仔店、女工廠、化工廠、學堂、廚房、鹽田、海灣、廟埕、院子…展現劇場無限的可能,述說臺江人的故事,呈現許許多多屬於你我共同回憶的日子。竹夢歸人|將戲劇結合傳統音樂,讓歷史影像投影帶領觀眾感受古新豐區的意象,再加入藝陣、布袋戲、現代舞、微電影…等元素,由臺南市立民族管絃樂團演奏不同時代背景、文化意義的曲目,跨越四百年新豐區的歷史、地理、產業、人文,編織一場從過去、現在到未來的夢,期待觀眾不只是過客,而是「歸人」。臺江向望|以「海洋」、「土地」、「香火」、「未來」為主旨,以「溪海交替」、「釘根生湠」、「保境佑民」、「臺江向網」作為四大段落的編排走向,使用富戲劇內涵的「舞蹈劇場」為呈現方式,結合燈光、影像、音樂,呈現,營造「浩瀚臺江、神興人旺」之氣勢磅礡,將臺江數百年人文、特色,華麗匯演。府城傳奇——靖海狼煙|述說鄭成功、施琅之間的恩怨情仇,首度嘗試布袋戲融合環境劇場概念,以古蹟實景(大南門)為背景舞臺,讓戲偶在城樓中走動、對話,呈現布袋戲新型態,演出獲得廣大好評。府城傳奇——戰火波瀾|以真實歷史改編,講述鄭成功部將陳澤英勇善戰、盡忠職守,在動盪的時代與妻子郭蕊相互扶持的故事,而陳德聚堂就是昔日陳澤的府邸,本齣戲選擇在陳德聚堂演出,原創歌曲也搭配古蹟情境,期讓觀眾感受到陳澤與陳德聚堂的前世今生。臺江風雲——戲說海尾宋江陣|「沒看過海尾斧,也要聽過海尾鼓」,「海尾宋江陣」有超過百年的歷史,這個武陣的故事要從「海尾開拓史」說起。本劇以布袋戲演繹1823年後臺江的變化、以及宋江陣保家衛民的點點滴滴。

【電子書】司馬遷凝目注視

以史家之眼鳥瞰臺灣、以史家之筆書寫臺灣周志仁小說技巧純熟,行文敘寫及創作內容,多帶有《莊子》、《金瓶梅》、唐傳奇……等古典文學色彩,且能從中翻出新意。〈司馬遷凝目注視〉猶如一闋臺灣史詩,與臺南也有深厚地緣關係,就題旨而言,作者或有意以史家之眼、之筆,鳥瞰與書寫臺灣歷史發展。《司馬遷凝目注視》甲編「生命的年輪」,前三篇小說皆取材自耳熟能詳的傳統酒釀,並發酵成新酒液。〈盡頭〉是突破性的嘗試,以武俠小說詮釋老莊思想。歷來敷演《金瓶梅》總是由西門慶、潘金蓮入手,〈烙一塊燒餅〉則著墨於刻劃武大郎的心路歷程。唐代傳奇〈離魂記〉是歷世離魂創作的源頭,總是拘泥於女主角為愛還魂,〈徘徊於生命的縫隙〉則翻轉視角,著墨於男主角的悲愁。第四篇〈司馬遷凝目注視〉屬歷史小說,半寫實半魔幻寫實,大抵采風、紀錄日據時代福佬(Hok-ló)族群、西拉雅(Siraya)族群的生命辛酸。五》六兩篇描繪的是都會生活,特別是愛情,感性卻具備反浪漫的特質。〈月夜猿嗥〉寫的是情與慾、人性與獸性;〈醃漬〉寫的是愛情與權力慾望的糾葛,與知識分子面對價值混亂時代的無奈心聲。乙編「回歸質樸的所在——鄉土篇」,描述的是台灣中南部作者故鄉那些面目黧黑的鄉民,他們溽暑勞瘁、窮冬暴露,一整年辛劬卻祇能過著勉强温飽的生活。從事耕稼是最樸質無爭的,可相較於工商繁華、網路周遍的生活樣態,自然而然成為弱勢。寫作如此篇章,多少帶點兒知識份子對鄉土的眷念、尋根的意識,乃至贖罪的心情吧!〈搭火車〉是以意識流手法模擬罹患阿茲海默症的鄉間老婦,間接敘寫她的一生。〈回家〉的對話比較特別,直接使用閩南語,一則真實反映村民的口語,二則敘寫他們內心的辛酸,與背後的尊嚴。〈嶄雞頭〉則直接跨越語言,全篇採用臺語寫作。

【電子書】拾萃

悠遠歷史、當代視角,把臺南搬上舞台《拾萃》收錄曾獲文化局及國藝會委託或補助之六部轉譯/改編臺南歷史文化劇本(含三部布袋戲劇本),並於二○一五至二○二三年間實際演出,題材內容多元,裨益地方文化發展,尤其搭配作品影音連結(QR Code),更有助於案頭戲與舞台演出相得益彰。集合多元的舞臺劇,收錄2019臺江文化中心開館大戲、2022歸仁文化中心開館大戲、2023臺江200年紀念戶外大戲,共三齣戲的原著劇本,加上三齣與臺南歷史文化相關之原創布袋戲劇本,以悠遠歷史結合當代視角,重新回顧400年來的臺灣。呼應「臺南400文化記憶」,收錄六個由臺南文化歷史改編創作之劇本,分別於2015-2023年間演出,其中三齣為文化局委託製作之新創多媒體舞臺劇,三齣獲國藝會或文化局獎補助之原創歷史布袋戲。海江湧——咱的日子|原為滄海,化作桑田,多溪多水,大風大雨卻湧出臺江人堅毅的生命力。整座臺江劇場,就是一個記憶博物館,柑仔店、女工廠、化工廠、學堂、廚房、鹽田、海灣、廟埕、院子…展現劇場無限的可能,述說臺江人的故事,呈現許許多多屬於你我共同回憶的日子。竹夢歸人|將戲劇結合傳統音樂,讓歷史影像投影帶領觀眾感受古新豐區的意象,再加入藝陣、布袋戲、現代舞、微電影…等元素,由臺南市立民族管絃樂團演奏不同時代背景、文化意義的曲目,跨越四百年新豐區的歷史、地理、產業、人文,編織一場從過去、現在到未來的夢,期待觀眾不只是過客,而是「歸人」。臺江向望|以「海洋」、「土地」、「香火」、「未來」為主旨,以「溪海交替」、「釘根生湠」、「保境佑民」、「臺江向網」作為四大段落的編排走向,使用富戲劇內涵的「舞蹈劇場」為呈現方式,結合燈光、影像、音樂,呈現,營造「浩瀚臺江、神興人旺」之氣勢磅礡,將臺江數百年人文、特色,華麗匯演。府城傳奇——靖海狼煙|述說鄭成功、施琅之間的恩怨情仇,首度嘗試布袋戲融合環境劇場概念,以古蹟實景(大南門)為背景舞臺,讓戲偶在城樓中走動、對話,呈現布袋戲新型態,演出獲得廣大好評。府城傳奇——戰火波瀾|以真實歷史改編,講述鄭成功部將陳澤英勇善戰、盡忠職守,在動盪的時代與妻子郭蕊相互扶持的故事,而陳德聚堂就是昔日陳澤的府邸,本齣戲選擇在陳德聚堂演出,原創歌曲也搭配古蹟情境,期讓觀眾感受到陳澤與陳德聚堂的前世今生。臺江風雲——戲說海尾宋江陣|「沒看過海尾斧,也要聽過海尾鼓」,「海尾宋江陣」有超過百年的歷史,這個武陣的故事要從「海尾開拓史」說起。本劇以布袋戲演繹1823年後臺江的變化、以及宋江陣保家衛民的點點滴滴。

【電子書】毋-捌--ê

悲歡哀怨、真假虛實,人生就是如此《毋-捌--ê》內容取材個人成長經驗及鄉里故事,具個人傳記暨家族敘寫之意義,同時呈現一定地方色彩,語言流暢,故事動人。《毋-捌--ê》攏總有十篇小說,頭一篇〈毋-捌--ê〉,台語讀做(m--bat--ê)。「毋捌」這个詞主要有三个意思:一是「不認識」、二是「不懂事」、三是「未曾、沒有」。本篇篇中ê主角「毋-捌--ê」,就是一个逐家攏無啥知影伊ê她ê身世、來歷;伊嘛無啥知影社會上ê人情、世事;而且,幾十冬來,伊差不多毋捌開過鄉裡,又閣差不多逐工佇鄉內四界賴賴趖ê一个傳奇ê人物。另外九篇,〈阿爸ê情歌〉、〈刺字佮刀khî〉、〈揣墓ê人〉、〈疼〉,寫ê主要是對過去ê生活印象佮回想;〈無眠ê人〉、〈無厝ê人〉、〈無面ê人〉、〈綴風飛去〉、〈伊〉,寫ê是後來佇這時ê社會經驗佮想像。悲歡哀怨、真假虛實,人生就是如此。

【電子書】再來一杯米酒

把憐憫的花種在悲苦的土地上題材內容質樸,或「寫市井小民生活的悲苦與無奈」,或「寫女性,為苦命的女性發聲」,多呈現臺灣早年生活經驗,作者擅長敘寫鄉里小人物的情感及生活點滴,其中,〈無垠的黑〉以華語為主調,間亦融入生活化臺語語彙,情節緊湊,可讀性高。《再來一杯米酒》是鄭清和第一部短篇小說,對一個熱愛寫作者言,這是一個重要的里程,他把發生在台灣五十至七十年代的鄉土人事物,用不同人物,不同場景,生動寫實的刻畫出時代的版印。這部短篇小說分為兩個單元:一、寫市井小民生活的悲苦無奈;二、寫苦命的女性,為她們發聲。讓人特別震撼的是作者在第一單元,對市井小民深刻描寫的表現。這部分是作者在生長環境所接觸過的鄉野生活故事,深入觀察,用他最擅長的悲天閔人、樸實無華的筆觸呈現,拜讀有如觀賞一幕幕精彩的鄉土影音。【專文推薦】黃瑞田(作家)、吳東興(作家、記者)、馬水金(作家、出版家)

【電子書】拾遺集

集作家與學者於一身,出入古今龔顯宗著作極為豐厚而多元,同時也是臺南文學與文化重要推手。本書見證其從文藝青年一路走來,成為桃李滿天下、卓然有成的學者專家,而不論其角色身分如何轉變,始終鍾情於文字、文學與學術。《拾遺集》收錄龔顯宗早年罕見的文藝創作與學術研究彙編、出國講學、首屆世界漢學會議紀實等珍貴成果,體現作者憑藉對創作的熱情,在新文學創作上取得了豐碩成果。在學術研究方面,不斷深化並擴大研究領域,從明代文學到臺灣文學、女性文學、宗教文學、詩話及童謠史建構,並擴及域外文學。其能夠同時兼具創作及研究能量,並持續不斷出書發文,誠為「經師」的典範。龔顯宗對於學生慈愛的提攜及其絕不放棄的「人師」精神,更深深影響學生後輩,值得學者效法。【專文推薦】許惠玟|國立臺灣文學館研究員

【電子書】每個晨讀都是簡樸的邀請

心窗之外一片光明,心田之上繁花似錦蔡錦德閱讀廣泛,閱歷豐厚,文筆流暢、雋永可讀,針對個人生活周遭人、事、物的深刻體驗、觀照與省思。《每個晨讀都是簡樸的邀請》幽默詼諧、溫馨真摯,是現代小品文的典範。《每個晨讀都是簡樸的邀請》其一寫生於斯、長於斯的家鄉風土人情,其二寫是堪為吾人心靈南鍼的古今典範人物,其三則寫境界開闊的他鄉異國風情。如果以樹木年輪為比喻,第一圈為核心基礎的〈寶島家園〉,第二圈是逐漸形塑其人格志向的〈心儀人物〉,第三圈是往外無限擴大的人間淨土、心靈歸宿的〈海外旅情〉。如此的規畫恰與其成長過程、求學經歷、壯遊世界的三個人生階段若合符節。再加上三個專輯的開頭都加上安徒生的箴言銘語,既有「點題」的效果,讓讀者知曉本輯的敘寫重點為何;又可以提醒讀者閱讀本輯後進行回憶省思,使各輯中的地景事物史實,更深刻清晰的銘印在讀者心版上。如此安排設計,雖說「簡樸的邀請」,實則為周詳溫馨的頂禮邀請讀者沉靜閱讀。【專文推薦】張清榮|國立臺南大學國語文學系教授

不是只有玉里麵:神山腳下的菜市場

從城市到玉里,尋找生活的溫度一場短暫的移居,意外開啟了深刻的鄉野體驗三年前因疫情而遠離城市,作者譚玉芝從上海回到台灣,又從台北來到花蓮玉里,住進金牌朋友設計的老宅。她在這裡看天光變化,與田間的風為伴。從最初的陌生,到逐漸熟悉這裡的步調,她學會觀察農田裡的植物,記錄市場間的人情,品味每一道來自土地的食物,感受小鎮的文化底蘊與家庭記憶,日復一日,玉里成了她心靈的歸屬。書中十餘幅插圖以淡雅筆調,捕捉下玉里的風景與食物,讓這場旅居的生活,有了更溫柔的色彩。這不僅是一本飲食散文,更是一趟心靈旅程。如果你也嚮往慢下來的日子,渴望在快節奏的生活裡尋找心靈的出口,且跟著譚玉芝的腳步,走進玉里,在風景與味道之間,尋找屬於自己的靜謐時光。▍全書共分為四大篇章:輯一、「神山之韻」——從台北來到玉里,每一個晨霧、每一次稻田翻耕,都有故事。「記得六月底的時候,一期稻穗正成熟,金黃飽滿的稻穗長滿整片稻田,一束束翠綠的稻葉刺向天空,筆直的,毫無懸念的,像哨兵一樣警覺的立正站好,我學它們兩手上舉,伸向天空,那因為終年不當使用而歪側的脊椎,在無邊無際的田野中,得到適當的舒緩,肩頸拉直,返回自身位置。」輯二、「植物之香」——學習如何用當地的作物入菜,認識這片土地的四季流轉。「架起了鍋,把果子跟砂糖混在一起炒,鍋裡的果子釋放出水分,跟紫色的果皮融和後,成了鮮豔的玫瑰紫,我怎麼看都像小時候喝的感冒藥水,心裡覺得很刺激,是對陌生作物的實驗感,我像個煮湯藥的女巫,不停攪拌鍋裡的汁液,果漿裡起了好多泡泡,澎起又澎落,手不能停,怕一停,就黏底了。」輯三、「記憶之味」——一碗四寶冰,連結的不只是味蕾,還有年少的記憶「一個人,從頭吃到尾,乾乾淨淨,毫無懸念,冰入嘴裡,腦門一陣緊,眼睛都瞇起來了,乾涸的身體吸允著冰水,快速地吃著,一口接一口,彷彿回到少年時光的天高地遠,吃完了拍拍褲子,走出戶外,不但精神回來了,同時間彷彿見證了魔法,擡起手來撫著臉頰,發現牙齦都安穩回到原來的位置,平淡一如以往。」輯四、「生態之美」——山林、溪流、動植物,構成了一場無聲的對話。「當視覺無能辨認事物,嗅覺便起而代之辨認的工作,有時,留在記憶中的不是面對瞬息萬變五色令人狂的雙眼感受,反而是記憶之香。而這清冽的香:「這就是扁柏的香味!」▍專文推薦 (依姓氏筆畫序)古碧玲|《上下游副刊》總編輯吳鳴|作家,政治大學歷史學系教授◆誠摯推薦木下諄一|作家劉克襄|作家、自然觀察者韓良憶|作家、廣播主持人▍本書特色 ✔ 文筆溫柔細膩——譚玉芝以細緻的觀察,寫出玉里的日常光景,從晨霧繚繞的山麓,到菜市場裡的喧囂對話,每一頁都是風景。✔ 味覺與記憶交錯——不只是「玉里麵」,書中還有許多關於家族、四季時令與生活哲學的飲食故事,讓人回味無窮。✔ 圖文交織,情感豐沛——書中搭配的十餘幅插圖,筆調恬淡,讓讀者在閱讀之餘,也能沉浸於這片美好土地的靜謐與溫暖。✔散步地圖,來玉里走走——跟著作者的腳步:百年老樹,九日咖啡,神社,協天宮,溫泉……走進玉里,在風景與味道之間,來一趟悠閒寧靜、心靈豐沛的美好旅程。

【電子書】不是只有玉里麵:神山腳下的菜市場

從城市到玉里,尋找生活的溫度一場短暫的移居,意外開啟了深刻的鄉野體驗三年前因疫情而遠離城市,作者譚玉芝從上海回到台灣,又從台北來到花蓮玉里,住進金牌朋友設計的老宅。她在這裡看天光變化,與田間的風為伴。從最初的陌生,到逐漸熟悉這裡的步調,她學會觀察農田裡的植物,記錄市場間的人情,品味每一道來自土地的食物,感受小鎮的文化底蘊與家庭記憶,日復一日,玉里成了她心靈的歸屬。書中十餘幅插圖以淡雅筆調,捕捉下玉里的風景與食物,讓這場旅居的生活,有了更溫柔的色彩。這不僅是一本飲食散文,更是一趟心靈旅程。如果你也嚮往慢下來的日子,渴望在快節奏的生活裡尋找心靈的出口,且跟著譚玉芝的腳步,走進玉里,在風景與味道之間,尋找屬於自己的靜謐時光。▍全書共分為四大篇章:輯一、「神山之韻」——從台北來到玉里,每一個晨霧、每一次稻田翻耕,都有故事。「記得六月底的時候,一期稻穗正成熟,金黃飽滿的稻穗長滿整片稻田,一束束翠綠的稻葉刺向天空,筆直的,毫無懸念的,像哨兵一樣警覺的立正站好,我學它們兩手上舉,伸向天空,那因為終年不當使用而歪側的脊椎,在無邊無際的田野中,得到適當的舒緩,肩頸拉直,返回自身位置。」輯二、「植物之香」——學習如何用當地的作物入菜,認識這片土地的四季流轉。「架起了鍋,把果子跟砂糖混在一起炒,鍋裡的果子釋放出水分,跟紫色的果皮融和後,成了鮮豔的玫瑰紫,我怎麼看都像小時候喝的感冒藥水,心裡覺得很刺激,是對陌生作物的實驗感,我像個煮湯藥的女巫,不停攪拌鍋裡的汁液,果漿裡起了好多泡泡,澎起又澎落,手不能停,怕一停,就黏底了。」輯三、「記憶之味」——一碗四寶冰,連結的不只是味蕾,還有年少的記憶「一個人,從頭吃到尾,乾乾淨淨,毫無懸念,冰入嘴裡,腦門一陣緊,眼睛都瞇起來了,乾涸的身體吸允著冰水,快速地吃著,一口接一口,彷彿回到少年時光的天高地遠,吃完了拍拍褲子,走出戶外,不但精神回來了,同時間彷彿見證了魔法,擡起手來撫著臉頰,發現牙齦都安穩回到原來的位置,平淡一如以往。」輯四、「生態之美」——山林、溪流、動植物,構成了一場無聲的對話。「當視覺無能辨認事物,嗅覺便起而代之辨認的工作,有時,留在記憶中的不是面對瞬息萬變五色令人狂的雙眼感受,反而是記憶之香。而這清冽的香:「這就是扁柏的香味!」▍專文推薦 (依姓氏筆畫序)古碧玲|《上下游副刊》總編輯吳鳴|作家,政治大學歷史學系教授◆誠摯推薦木下諄一|作家劉克襄|作家、自然觀察者韓良憶|作家、廣播主持人▍本書特色 ✔ 文筆溫柔細膩——譚玉芝以細緻的觀察,寫出玉里的日常光景,從晨霧繚繞的山麓,到菜市場裡的喧囂對話,每一頁都是風景。✔ 味覺與記憶交錯——不只是「玉里麵」,書中還有許多關於家族、四季時令與生活哲學的飲食故事,讓人回味無窮。✔ 圖文交織,情感豐沛——書中搭配的十餘幅插圖,筆調恬淡,讓讀者在閱讀之餘,也能沉浸於這片美好土地的靜謐與溫暖。✔散步地圖,來玉里走走——跟著作者的腳步:百年老樹,九日咖啡,神社,協天宮,溫泉……走進玉里,在風景與味道之間,來一趟悠閒寧靜、心靈豐沛的美好旅程。

《臺灣新民報》日文文藝作品 華文譯注 卷 1-4( 不分售 )

日治時期《臺灣新民報》日刊(1932-1941),前身為《臺灣靑年》、《臺灣》、《臺灣民報》等刊物,其提供創作、論述空間,傳播、鼓吹各種思潮,堪稱當時「臺灣人的唯一喉舌」。《臺灣新民報》原刊為日文,國立臺灣文學館以復刻本為基礎,進行原文判讀、打字、翻譯、注解,分別編印《原文校注》及《華文譯注》兩種版本,充分展現官方、學界與民間三方通力合作的成果,讓臺灣文學的樣貌更豐富、多元,也讓臺灣文學的推展及臺灣文學史的建構更細緻、深入且寬廣。《臺灣新民報》為日治時期唯一臺灣人獨資經營的報紙,亟欲從「臺灣人觀點」為人民喉舌。現存資料顯示,從1933年11月19日起,《臺灣新民報》於週日以附錄的形式增加了家庭版和兒童版,1939年11月25日之後更進一步增加了晚報,並持續至1940年5月25日,充分展露欲將讀者範圍由知識份子擴散至家庭,並向下扎根至兒童的企圖。由於《臺灣新民報》從週刊改為日刊,也順勢提供「長篇連載小說」得以蓬勃發展的舞台。本次整理翻譯出的「長篇連載小說」有:林理基〈島之子〉、林敬璋〈悲傷的天鵝〉、賴慶〈女性悲曲〉、小栗蟲太郎〈大陸一代娘〉、邦枝完二〈七色的天空〉。惟因資料佚失或檢閱制度之故,這些小說皆只剩斷首去尾之姿,然而臺灣總督府檢閱的痕跡,卻反而在這些破碎的小說中赤裸呈現。《臺灣新民報》發行後的第一部小說——林理基〈島之子〉連載21篇後就遭禁,從其間的塗銷等痕跡,可以淸楚看到《臺灣新民報》與總督府間的攻防拉扯。除文學作品外,也可從本書一窺臺灣近代美術史部分面貌。錦鴻生的〈第三屆獨立美術展觀後感〉、〈評臺展〉等一系列的評論,是近代美術發展的重要研究資料。値得一提的是,顏水龍為賴慶的〈女性悲曲〉連載繪製了一連串插畫,見證了當時文學家與藝術家在《臺灣新民報》的協作,因此特別收錄重現。

綺麗的遐音(中日對照版)

90歲的不老力作1947年,鈴木怜子返回日本,往後異國他鄉漂泊旅行,在印度看牛角交纏、流連於墨西哥艷麗的夾竹桃花叢、聽商人高聲吆喝,這些與兒時記憶相似的景物,總令她想起台灣。2014年,鈴木以《南風如歌》抒發堆積70年的鄉愁。2024年,再一年就90歲的鈴木,以3篇奇想編織《綺麗的遐音》呼喚那座遙遠的亞熱帶島嶼。據說日本樹鶯也有方言,例如大分縣的樹鶯一到東京,她的大分腔就成了被嘲笑的對象,令她情緒低落。鈴木怜子聽著這種令人莞爾的話題,心情不禁輕鬆起來,轉個念頭,忽然想著:「七十五年前的我不也一樣嗎?」第二次世界大戰結束,十一歲的鈴木從台灣被遣返日本,一同玩耍的朋友們四散各地,令她感到相當寂寞。由於曾經遭受「殖民地」此一環境的扭曲,她的成長有了相當程度的變化,自認為「一邊巧妙地規避無法改變的過去,一邊活到現在。」簡而言之就是,「我受過殖民地此一巨大的國家機器的庇護,所以曾經以為原本所受到的種種待遇都是理所當然的,結果回國後才發現,那種自視甚高的心態可行不通,等待我的是與過去完全不同的生活。」鈴木發現要填補在台灣那段日子和回到日本定居後之間的落差,是相當困難的,「我就像大分縣的日本樹鶯一樣,連日語的口音都和朋友們不一樣,經常遭到糾正,所以就越來越不願意開口說話。」再過一年,鈴木就滿九十歲了,這時著手寫童話,第一個故事卻與人人喊打的蟑螂有關。「聽說台灣的蟑螂沒有日本的那麼討人厭。」果真如此嗎?對於台灣和日本之間的差異,蟑螂是怎麼討論的呢?鈴木覺得蟑螂不會介意有個像她這樣的人類參與討論。小時候鈴木曾經被大人摸著頭稱讚「真媠(真漂亮)」,快樂天真的日子已然遠去,既是遙遠的記憶又像朦朧的夢。《綺麗的遐音》收錄3則炫麗多彩的故事,是一本曾經在亞熱帶台灣度過童年的日本阿嬤的夢與記憶之書。

祕史之書

從荷、鄭到二十一世紀從熱蘭遮、大南澳到太魯閣穿越西拉雅之土翻山越嶺輾轉落腳東臺灣海邊的財寶如何埋進幽山?三百多年前的祕史又與一男二女有何關係?看《祕史之書》,何逸琪完全解密!何定鼎參考荷蘭、葡萄牙的海圖重繪一張藏寶圖,蘸上墨,寫上自己的名字,落款大明永曆,就以他逃亡那年算吧,寫下三十五年。他要用格狀方式標明地點,寫到三時,墨飽筆暢,字暈開來了……《祕史之書》呈現多元的島嶼身世,穿梭時空,從歷史的海濱到當代的山巔,前所未有的臺灣歷史小說。《祕史之書》以虛實掩映的手法透過古今兩段冒險故事交錯地展開,從而將歷史知識帶入引人入勝的文學情節裡,由是產生了懸而未決的戲劇張力。——東華大學中國語文學系教授 吳冠宏逸琪的書,不只是一部小說,是一本畫布。她畫出了一張從十六世紀至今,縱貫長達四百年的地圖集,每一頁,都是色彩豐富的歷史景觀,而且還加上令人驚奇的戲劇效果,有一種奇幻的趣味。——總統府發言人 Kolas Yotaka

黑色費思卡:二十杯葡萄酒的意亂情迷故事集

第一本以葡萄酒為主題的短篇小說集,愛情、科幻……,二十篇故事,二十杯葡萄酒,不一樣的口感,不一樣的風味。如果語言是葡萄酒,那麼故事的片段就是多重的人生。放風箏的富蘭克林說,「葡萄酒是上帝愛我們的證據。」我們也愛上帝?喝下紅色酒汁可以反向解譯愛的奧秘嗎?如果微醺比清醒美好,如果剎那即永恆,那麼葡萄酒就不必是語言,但可以是醞釀意亂情迷的故事。一桶在明朝運到北京的葡萄酒《有如人之一生》、一對男女的太空軌道之旅《到底有多少男人被問過這個假設性問題》、與魔鬼盲品打賭的《荏苒》、解決叔叔死亡之謎的《福爾摩斯如是說》、古羅馬的走私酒販子《費樂年》、反烏托邦式的寓言《我愛老大哥》、遠赴南美的魔幻冒險《百年孤寂》、女友的男友是善妒的吸血鬼《黑色費思卡》、巴黎愛情故事《漫長的告別》、變質的酒引發了戰爭危機的《將軍》。一篇接著一篇,包含了愛情、驚悚、科幻、偵探、歷史、魔幻寫實等不同類型的二十篇短篇故事,而以葡萄酒作為共同主題貫穿全書,可以說是全世界第一本以葡萄酒為主題的短篇小說集。作者以極具畫面感的描述與峰迴路轉的創意,以多樣的筆法,或詼諧幽默、或冷酷寫實、或輕鬆浪漫,敘述了二十個人生故事片段。都會的愛情寓言、魔幻的生命旅程、傷感而甜蜜的回憶,內容精彩多樣,是本令人欲罷不能,兼具文學性與娛樂性的作品。◆「作者的第一部長篇小說《拡散 大消滅2043》在日本出版時被比喻為台灣丹布朗,足見其對大架構的掌控能力。但令人驚喜的是,這本短篇小說集也非常精彩,充滿驚奇與想像力,像是寓言也像是巧合,裡面對許多生命片段中難以言喻的情感有著細緻的描述,讓我不忍釋手。」——知名科幻小說家黃海◆「我更傾向將這本小說集描述成喬伊斯收錄十五篇短篇小說《都柏林人》的二十一世紀背景模糊、時空混亂之新版。」——台灣駐愛爾蘭大使楊子葆

十六歲的荒野課

本書特色: 1.首部針對年輕世代設計的臺灣自然文化讀本,作者提出近年環境的各種現象,分析突破的可能性,導引思考共同的未來。 2.為年輕世代建構一個「不僅臺灣」的荒野臺灣觀點。既在島外看島內荒野,也在島內看島外的荒野世界。 3.以誠懇嚴謹且趣味橫生的文字風格,道出關於自然與發展的諸多可能,培養年輕世代對閱讀自然的興趣與識讀力,進而對自然文化產生共感與認同。 荒野裡藏著甚麼秘密?令人想探究?想挖掘?想逃離? 自然觀察,究竟在觀察什麼?自然教給了我們甚麼?我們對自然又做過什麼? 作者彭永松長期探索荒野,從事自然教育,深知「人心的超載比環境的超載更讓人憂慮,也才是地球環境 超載的主因,我們遠離自然的從來就不是身體,而是心靈,只有在複雜的社會裡重新尋回簡單的心,才能真正找回人類在自然、在宇宙中的位置」。本書為年輕讀者帶領方向,指出種種看不見的影響與傷害、快速消失的生物多樣性。對於「生而自然,而不自然」的人類作為,提出反思,並疾呼「可以不要互相傷害嗎?」究竟人與自然的新關係可以怎麼改善?換位思考,共創三贏,似有可能,就看理解後的實質行動。 生長於農家、投身於荒野的作者彭永松,以「猴子老師」為自然名,長年觀察思索環境與人的諸多現象,為了年輕人與未來環境,把他長期的理解與關懷編寫成一部全彩的田野交響曲,從【序曲】自然教給我的事開啟了荒野旋律,到【第一樂章】消失的生物多樣性、【第二樂章】生而自然,而不自然、【第三樂章】可以不要互相傷害嗎、【第四樂章】人與自然的新關係,而到【終章】 換位思考,共創三贏。在時而高亢,時而低吟的絮說中,作者用十二萬字與精選四百餘張照片指出環境發展的各種現象與癥結問題,幫助年輕人認識自然與困境,思考如何在各種限制之中化阻力為助力,在轉念之間邁向可行的路途。

越嶺紀

作者王威智愛往山裡跑,既是爬山客,又是花蓮縣消防局山域義消,兩度前往八通關越嶺道協助搜尋救援。他用腳走出《越嶺紀》,於「新高登山東口」〈西出中仙道〉,途經〈KSS-748〉,在瓦拉米拒絕〈一起做蕨吧〉的誘惑,不認為〈噴水池多美麗〉,想像一百年前一群〈遠離大分〉的布農族人,小心翼翼〈安渡土葛〉,在〈托馬斯的蘋果樹〉下旁觀合照的日警與警眷,爬上〈小的大水窟〉翻過中央山脈,最後一點也不躑躅地回到山下的日子。玉里大通路邊曾豎立「八通關越道路」起點標,一旁還有一支方尖碑,寫著「新高登山東口」。抵達八通關大草原時,一度生出逆向荖濃溪源流爬上玉山的念頭。背包上肩猶豫甩開,我們按計畫順著陳有蘭溪走完全線——正是為了仔細看才上路越嶺。喜愛爬山的人都明白山頭只是目的地,目的地往往不是爬山最有趣最有意思的地方。八通關越嶺道,日治三大越嶺道之一,與合歡、能高一樣,在化身熱門的健行路線前,都是用來壓制原住民族的警備道路。走進八通關越嶺道,全程不攻山頭,反而令人輕易受到時間的召喚,聽見從前在這條順著等高線爬升又低降的老路來來去去的人們的故事。山不一定非百岳不爬,文章不一定用手寫。*假設能在日本撤出臺灣前後爬上佳心的石階,人們將會看見完好但空蕩蕩的駐在所,還有療養所,推開門或許還能聞到一絲微弱的藥水味,診所才有的那種氣味,比殘存的記憶還稀淡。——〈KSS-748〉*在跟漣漪一樣隱約的泠泠水聲中,一個警察正從屋裡搬出木凳,一條大狗毛色溫潤,模樣相當健康,從駁坎間的石階走上來,踱過水池,趴落在凳子旁。……景物開始在快門前方凝固:陡急的山坡、山路旁兀立直挺的松樹、廳舍、樹木、池邊的矮植株,東來的日光與所有的陰影……——〈噴水池多美麗〉*圓鐘高掛,午後一時十分,四月二十一日,昭和八年,一九三三年。拉荷阿雷不熟悉平地世界的月日年,但熟知此時正是水鹿生產期。他想吿訴知事先生收到鹿角之時,一頭鹿嬰或許正落地。——〈遠離大分〉*有個男人蓄八字鬍,抿嘴但隱隱顯出笑意;有個年輕人折彎左臂搭在一旁同事肩上;女人盛裝但不到華麗的地步,看起來反而和山裡的日子一樣平淡;一個男孩口含食指,一個因突來的鳥鳴而分心歪頭,還有一個在快門按下的那一瞬間低頭不知在看什麼。——〈托馬斯的蘋果樹〉本書獲國家文化藝術基金會贊助創作

當我們重返書桌:當代多元散文讀本

閱讀讓我們向內凝視深淵,向外遠眺天地;寫作能梳理情與思,也能讓其他人知道我們所愛所信。文學家楊佳嫻為了讓學習寫作的人獲得方法,選編了二十八篇精采的文章,無論抒情文或是論說文,透過文後的每篇主編筆記,將能提供學習者最適當的導引。大學寫作課與相關課程正需要這樣的工具書,能夠讓人邁步往前,寫下去。當我們重返書桌,繼續讀,開始寫,與自我靜處,凝視內心深淵,遠眺天地,梳理情思,讓他人知道我們的所愛與所信。本書二十八篇作品回應當代的思考與感覺,啟發問題意識,展現創作的靈光與電力,篇篇精彩,在閱讀與寫作的學習路途中,能時時引發文思泉湧,每令下筆自信從容,既開闊了視野,也收獲了佳作。怎樣以一個好故事抓住你想傳遞的意義?怎樣以適當的標題、分段,引領讀者走進你的異想世界?怎樣以說明清晰不夾纏的文句,解釋歷史人物曾遭遇的困境?透過這些傑出文本,我們一次又一次地領悟到生命的真義,閱讀把世界帶到我們面前,而寫作加深了當中的聯繫。

經典與非典:文學世紀初

周芬伶的經典與非典 二十一世紀前二十年的臺灣文學觀察 嚴謹的論述,不嚴謹的對談 這是典律的經典式微的時代 也是孕育非典型經典的時代 因為現在是 分歧而豐富的 二○年代 東海大學中文系教授周芬伶最新文學評論力作,時間跨度長達二十年的臺灣文學觀察,對上一個世紀的經典多有新論,對新世紀的作家與作品投以犀利的眼光,並抱以深切的期待。 本書有嚴謹的論述,也有不嚴謹的對談,評論有輕有重,大約紀錄這二十年來的文學觀察,在學院內,也在學院外,在創作內,也在創作外,算是當代論學文集,重要的是抓住此時此刻,並望向未來。如果它們紛雜而跨度太大,正說明了我們的時代多麼分歧,也多麼豐富。 本書特色 東海大學中文系教授周芬伶最新文學評論力作,時間跨度長達二十年的臺灣文學觀察,對上一個世紀的經典多有新論,對新世紀的作家與作品投以犀利的眼光,並抱以深切的期待。

素朴の心

作者為每一期《臺灣文學評論》所寫下的編者手記〈素朴之心〉不但見證了臺灣文學的演進變化,也將讀者、作者,甚至是編者之心牽繫一起。淡水工商管理學院最早創立臺灣文學系,張良澤教授回臺後,擔任第一代系主任,張教授創辦季刊《淡水牛津文藝》,繼而轉型為雙月刊《臺灣文學評論》,兩份刊物發行共計十四年。《臺灣文學評論》刊載不少文人作家們的珍稀文稿,從文學到藝術的創作、譯作,作品多如天上繁星,更受到學界相當的重視,並同時在華人世界中,扮演著維繫文壇彼此之間,往來交流的重要媒介,在臺灣文壇有著舉足輕重的影響力。本書《素朴の心》是從這龐雜的編輯手記中,挑選與時事相關,或重要文學記事,彙集成冊,雖僅按發表先後排比,略無連貫,卻頗堪回味臺灣文壇的文友交誼。「十月八日,美軍開始轟炸阿富汗。正巧前兩天(週六)吾兒道功完婚。人類的幸福大概不會太久,因為地球上已無前線後方之分,炸彈、毒菌、毒氣甚至核彈都隨時有可能爆發於任何人的身邊。回想二十一世紀的第一天,我決心創刊此雜誌,冥冥中似乎預感人類文明將面臨最大的挑戰。這場戰事沒有宣戰,也將沒有終戰,人們每天都生活於戰爭中。台灣的命運更難預測,在重重內外的危機中求生存,如若台灣人依舊醉生夢死,依舊你搶我奪,依舊山頭林立,依舊吵嚷不休,則何時沈淪連自己都不知道,文學是靈魂的呼喚,大家不妨於動亂中靜下心來,讀讀文學作品,聽聽自己的、民族的、乃至人類的靈魂之呼喚。」——《臺灣文學評論》第二卷第一期 二○○二年一月一日

電波聲外文思漾:黃鑑村(青釗)文學作品暨研究集

本書讓我們看見日治時期的臺灣劇本與五〇年代的科幻預言小說,資料極為珍貴。黃鑑村。筆名青釗,曾就讀臺南一中,先後創辦無線電傳習所及《無線電界》,是臺灣無線電技術的開拓導師,其著作影響深遠,此次發現的文學作品在當時有重要開創性。本書將無線電研究學界的學者黃鑑村,在過去以筆名「青釗」曾發表過的,包含戲劇作品,雜文等作品重新梳理。更將一篇發表於非文學雜誌上,雖署名「黃鑑村」的科幻預言小說,挖掘出其背後真正的作者身份,與相關的創作經緯,替台灣大眾小說自戰後消失的二十年當中,補上另一段極為重要的史料拼圖。

記持開始食餌

字字鏗鏘、有天有地,擁有能撼動讀者、聽者靈魂的穿透力從入監服刑到假釋出獄,深刻卻又不羈的人生經驗,亦成為他獨有的創作動能和靈感泉源,詩文中所藏匿不了的藝術性及音樂性,可視為是他學唱台灣藝術歌曲後的內化與堆疊。這本詩集,分為五輯。第一輯「著等詩」(得獎詩),是這十一年參加文學獎的得獎作品,計十四首。第二輯「摃龜詩」(落選書),是這十一年參加文學獎落選作品,計十一首。第三輯「山風聯寫」是臉書「山風」詩社每週的聯寫作品,計十九首。第四輯「短情詩」,是寫給一位女性舞蹈家的情詩,與他認識二十年,交往七、八年,已結束戀情,這系列較不一樣,是先寫華語後台譯的作品,計十首。第五輯「零星詩」,是前四輯以外的〇星作品,計十二首。總計六十六首。詩的風味迷人,又以「臺華雙語」對照的方式,加上羅馬字註解,讓臺語詩寫作有不同的形式,形成另一種寫作的風貌。

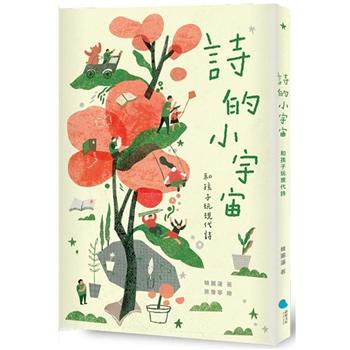

詩的小宇宙:和孩子玩現代詩

讓孩子靈犀躍動醒來寫詩這是一本渾然天成卻又饒富野味的詩菜單,結合閱讀素養與文學再創造的理路,跳脫詩文引導的窠臼,顛覆詩教學的既定訣竅。——林明進 建中名師、《起步走笨作文》作者你從沒想過,一個教學案例,從發想、設計、引導、實際活動到作品展現,可以寫得如此靈動自如,渾然天成。她以直覺生命的真誠,開啟每一個孩子心靈的宇宙。——蔡玲婉 臺南大學國語文學系教授兼主任作者韓麗蓮長年在課堂上帶孩子們讀詩、唱詩、玩詩、跳詩,從「生活」這個大資料庫提取寫作教學的材料。她相信,將詩教融入美感教育、品德教育,一定比說教來得有趣,有趣的事才能吸引孩子置身其中,有益學習。本書精選十個詩的主題教學,十個詩歌教學的現場,篇篇文字清暢、靈思飛動,讓孩子們記起、喚醒他們屬靈的時刻,而不是教他們什麼。