-

排序

- 圖片

- 條列

儒學新解:理想人生與全民幸福

在失序的世界裡,用儒學重新找到方向。孫教授這本《儒學新解》大著,是以深度、現實感與前瞻性,構建了當代社會最缺乏的那一塊基石,提供了深刻而清晰的思考框架。當我們信服道德與制度是文明根基,把倫理優先於利益視為社會原則,這不僅能讓個人獲得有尊嚴、有價值的生活,也能讓社會走向更加公平、和諧、永續的未來。——高希均/遠見.天下文化創辦人個人追求自己的利益,缺少節制,一定會傷害到其他利害關係者的利益,包括社會全體和人類生存所賴的自然環境,這是當前世界一切災難的根源。唯有倫理優先於富貴,並且有健全的社會誘因制度予以支援,個人追求理想人生,才會達成社會全民幸福。——孫震在科技高速推進、社會分歧加劇的年代,我們愈來愈富裕,卻也愈來愈焦慮。當利益成為最強大的驅動力,人際之間的信任開始鬆動,社會制度也逐漸失去穩定。此時,我們更需要能為現代世界提供方向的價值思考。孫震教授學貫中外、兼具經濟學與儒學背景,是當代少見的跨領域思想家。他以半世紀的研究與公職經驗為基礎,以現代社會的視角,重新詮釋孔子的核心思想:倫理、禮、君子。這不僅是儒學的基石,也是現代社會最缺乏、最需要的三種力量。在本書中,孫教授從孔子的家世、成長、公職生涯到流亡歲月,完整描繪孔子的人格風範與思想來源;再從倫理、人性、制度與國際情勢切入,論述儒學如何回應現代資本主義的挑戰。他提醒我們:唯有讓倫理優先於利益,個人的理想人生才能與全民幸福一致;唯有讓禮成為支撐制度的力量,社會才能形成良善誘因;唯有培養君子,文明才能安穩長遠。本書更跨越古今,從孟子到亞當.史密斯,從春秋戰國到現代成長時代,以清晰的理路分析當前世界的失衡來源:速度超越方向、利益重於義理、制度偏離人性。孫教授提出的儒學新解,是一套跨時代的價值框架,也是我們重新思考社會秩序、經濟發展與生活意義的重要起點。這是一部面向未來的思想之書,它回答了當代最迫切的問題:在混亂的世界裡,我們該以什麼價值指引自己,也指引下一代?

社會科學研究方法:科學哲學與理論建構

從好奇到理性,從理論到典範——帶你回到科學思考的原點,重新理解「知識如何誕生」這是一部為思想而寫的研究經典讓社會科學不再只是方法,而是一場理性的修煉本書是一部回到科學思考原點的著作:從人類好奇心、知識本質、科學方法、研究典範,一步步建構出理解「知識如何誕生」的清晰框架。本書不只教方法,而是帶領讀者看見科學知識形成的邏輯脈絡,理解理論如何從觀察中抽繹、在證據中淬鍊,並最終成為解釋世界的工具。全書源自作者四十餘年教授博士生的核心課程,以科學哲學為基底,結合理論建構、研究設計、量化與質性方法、紮根理論、個案研究、跨文化研究,以及本書特別著墨的「研究倫理」。透過嚴謹的體系與循序架構,讀者能掌握社會科學在本體論、認識論與方法論上的多重典範,理解不同研究路徑(實證、詮釋、批判)的切入邏輯與適用範圍。本書的獨特之處,在於將近代科學史與孔恩「典範轉移」的觀點融入研究方法論,並以跨領域視野說明社會科學如何在自然科學影響下發展,又如何因應人類行為的複雜性而形成自有的研究傳統。讀者不僅能看到研究方法的技術面,也能理解其背後的思想基礎與知識論意涵。無論你是研究者、研究生,或對科學思考有興趣的讀者,本書都提供一套清晰且可操作的框架:如何提出問題、如何建構理論、如何蒐集並解釋資料、如何讓研究能被理解、被檢驗、被再現。本書最終帶領讀者理解——社會科學不只是研究方法,更是一場理性的修煉,是對世界秩序與知識生成方式的深度探問。誰應該閱讀本書?● 社會科學與人文學科的研究者與研究生:想深化方法論基礎、理解研究背後的哲學脈絡,而不滿足於統計操作或問卷技巧的人。● 大學與研究所教師:需要一本能同時講清「理論、方法與哲學」之間關係的教材,幫助學生建立完整研究視野。● 跨領域學者與政策研究者:關心數據之外的社會脈動,想在量化與質性之間找到整合路徑。● 企業與智庫分析人員:希望以更嚴謹、理性的方式理解社會行為與人類決策機制。● 對思想與知識演進有興趣的一般讀者:想知道科學如何成為現代文明的語言,並反思理性在當代社會中的意義。

【電子書】社會科學研究方法

從好奇到理性,從理論到典範——帶你回到科學思考的原點,重新理解「知識如何誕生」這是一部為思想而寫的研究經典讓社會科學不再只是方法,而是一場理性的修煉本書是一部回到科學思考原點的著作:從人類好奇心、知識本質、科學方法、研究典範,一步步建構出理解「知識如何誕生」的清晰框架。本書不只教方法,而是帶領讀者看見科學知識形成的邏輯脈絡,理解理論如何從觀察中抽繹、在證據中淬鍊,並最終成為解釋世界的工具。全書源自作者四十餘年教授博士生的核心課程,以科學哲學為基底,結合理論建構、研究設計、量化與質性方法、紮根理論、個案研究、跨文化研究,以及本書特別著墨的「研究倫理」。透過嚴謹的體系與循序架構,讀者能掌握社會科學在本體論、認識論與方法論上的多重典範,理解不同研究路徑(實證、詮釋、批判)的切入邏輯與適用範圍。本書的獨特之處,在於將近代科學史與孔恩「典範轉移」的觀點融入研究方法論,並以跨領域視野說明社會科學如何在自然科學影響下發展,又如何因應人類行為的複雜性而形成自有的研究傳統。讀者不僅能看到研究方法的技術面,也能理解其背後的思想基礎與知識論意涵。無論你是研究者、研究生,或對科學思考有興趣的讀者,本書都提供一套清晰且可操作的框架:如何提出問題、如何建構理論、如何蒐集並解釋資料、如何讓研究能被理解、被檢驗、被再現。本書最終帶領讀者理解——社會科學不只是研究方法,更是一場理性的修煉,是對世界秩序與知識生成方式的深度探問。誰應該閱讀本書?● 社會科學與人文學科的研究者與研究生:想深化方法論基礎、理解研究背後的哲學脈絡,而不滿足於統計操作或問卷技巧的人。● 大學與研究所教師:需要一本能同時講清「理論、方法與哲學」之間關係的教材,幫助學生建立完整研究視野。● 跨領域學者與政策研究者:關心數據之外的社會脈動,想在量化與質性之間找到整合路徑。● 企業與智庫分析人員:希望以更嚴謹、理性的方式理解社會行為與人類決策機制。● 對思想與知識演進有興趣的一般讀者:想知道科學如何成為現代文明的語言,並反思理性在當代社會中的意義。

前進思維

★★讓思想成為引領前行的力量★★– 從全球視野出發,思索台灣如何在地緣政治中憑藉「軟實力」突圍 –– 從人文關懷出發,反思社會轉型中的價值選擇 –– 從文化傳承出發,記錄媒體與思想如何塑造台灣的精神基礎 –由高希均、王力行、張作錦三位作者共同合著,是一部兼具思想厚度與時代關懷的合集。三位作者皆是深耕於出版、媒體與思想界的引路人,以跨越數十年的實踐與觀察,凝結成一部獻給台灣與華人社會的思想之書。.高希均教授〈觀念衝擊〉從宏觀角度剖析台灣在全球化與地緣政治的夾縫中,如何憑藉「制度治理」與「文明軟實力」找到定位。他強調和平、進步與開放是台灣未來的必修課,並以歷史經驗與國際對話,提出「軟實力之島」的構想。.王力行發行人〈字裡行間〉以深厚的人文底蘊,關注時代中的價值抉擇。她筆下的故事與評論,提醒讀者如何在快速變動的世局裡,保持理性、守護信念,並將理想落實於現實行動中。.張作錦顧問〈人文與政治之間〉以記者與文化觀察者的視角,紀錄了台灣社會轉型與媒體發展的關鍵時刻。他筆下既有對人物的深刻刻畫,也有對文化傳承的前瞻思索。全書不僅是思想的結集,更是跨世代的呼籲:在動盪與挑戰中,唯有前進,才能開創新局;唯有思維更新,才能立於不敗。★本書版稅全數捐贈遠見.天下文化教育基金會★

【電子書】前進思維

★★讓思想成為引領前行的力量★★– 從全球視野出發,思索台灣如何在地緣政治中憑藉「軟實力」突圍 –– 從人文關懷出發,反思社會轉型中的價值選擇 –– 從文化傳承出發,記錄媒體與思想如何塑造台灣的精神基礎 –由高希均、王力行、張作錦三位作者共同合著,是一部兼具思想厚度與時代關懷的合集。三位作者皆是深耕於出版、媒體與思想界的引路人,以跨越數十年的實踐與觀察,凝結成一部獻給台灣與華人社會的思想之書。.高希均教授〈觀念衝擊〉從宏觀角度剖析台灣在全球化與地緣政治的夾縫中,如何憑藉「制度治理」與「文明軟實力」找到定位。他強調和平、進步與開放是台灣未來的必修課,並以歷史經驗與國際對話,提出「軟實力之島」的構想。.王力行發行人〈字裡行間〉以深厚的人文底蘊,關注時代中的價值抉擇。她筆下的故事與評論,提醒讀者如何在快速變動的世局裡,保持理性、守護信念,並將理想落實於現實行動中。.張作錦顧問〈人文與政治之間〉以記者與文化觀察者的視角,紀錄了台灣社會轉型與媒體發展的關鍵時刻。他筆下既有對人物的深刻刻畫,也有對文化傳承的前瞻思索。全書不僅是思想的結集,更是跨世代的呼籲:在動盪與挑戰中,唯有前進,才能開創新局;唯有思維更新,才能立於不敗。★本書版稅全數捐贈遠見.天下文化教育基金會★

善惡:一場價值觀創造的文化思辨

★《經濟學人》年度好書★★2023年德國非文學圖書獎★我們所認為的「善」與「惡」究竟是天生的本能,還是被創造出來的信仰?在這個價值失序、言論極化的時代,我們還能相信有普世的善嗎?當身分政治與網路論戰吞沒了對話的可能,我們還能擁有一套彼此共享的道德語言嗎?《善惡:一場價值觀創造的文化思辨》從五百萬年前東非草原上的合作開端,一路追溯至當代都市與社群媒體所映現的道德崩解,以演化、生物、歷史與哲學交織出「道德的深層歷史」。這是一部從哲學角度出發的道德演化史,深刻但輕盈,批判而不失幽默。這是一場挑戰成見、打開對話的文化之旅,讓我們重新看見:我們相信的價值觀,從來不是單純的選擇,而是歷史與權力共構的產物。在看似失序與衝突的現代社會中,《善惡》不是教條,也不是答案,而是讓我們重拾理解與信任的起點。好評推薦融合了來自演化生物學、認知科學與人類學的洞見……紹爾做出了一場幾近英雄式的嘗試,描繪從最早的類人猿棲息非洲以來,道德如何演變,並預測它未來可能走向何方。這是一部敘事豐富、結構複雜、充滿意外轉折的作品。——《經濟學人》(The Economist)紹爾這部從人類起源至今的道德通史,為當代的道德爭論奠定了堅實基礎——文字機巧、極具娛樂性,同時也是一封邀請人們重新思考自身信念的邀請函。——德國非文學圖書獎評審團一部野心勃勃、充滿軼事的通史,全面描繪道德如何在我們生活中扮演愈來愈重要的角色。——《華爾街日報》(The Wall Street Journal)這本內容豐富、結構複雜、筆調溫和又引人入勝的巨著,充滿令人印象深刻的素材……處處驚奇,時而令人振奮。——《旁觀者》(Spectator)

【電子書】善惡

★《經濟學人》年度好書★★2023年德國非文學圖書獎★我們所認為的「善」與「惡」究竟是天生的本能,還是被創造出來的信仰?在這個價值失序、言論極化的時代,我們還能相信有普世的善嗎?當身分政治與網路論戰吞沒了對話的可能,我們還能擁有一套彼此共享的道德語言嗎?《善惡:一場價值觀創造的文化思辨》從五百萬年前東非草原上的合作開端,一路追溯至當代都市與社群媒體所映現的道德崩解,以演化、生物、歷史與哲學交織出「道德的深層歷史」。這是一部從哲學角度出發的道德演化史,深刻但輕盈,批判而不失幽默。這是一場挑戰成見、打開對話的文化之旅,讓我們重新看見:我們相信的價值觀,從來不是單純的選擇,而是歷史與權力共構的產物。在看似失序與衝突的現代社會中,《善惡》不是教條,也不是答案,而是讓我們重拾理解與信任的起點。好評推薦融合了來自演化生物學、認知科學與人類學的洞見……紹爾做出了一場幾近英雄式的嘗試,描繪從最早的類人猿棲息非洲以來,道德如何演變,並預測它未來可能走向何方。這是一部敘事豐富、結構複雜、充滿意外轉折的作品。——《經濟學人》(The Economist)紹爾這部從人類起源至今的道德通史,為當代的道德爭論奠定了堅實基礎——文字機巧、極具娛樂性,同時也是一封邀請人們重新思考自身信念的邀請函。——德國非文學圖書獎評審團一部野心勃勃、充滿軼事的通史,全面描繪道德如何在我們生活中扮演愈來愈重要的角色。——《華爾街日報》(The Wall Street Journal)這本內容豐富、結構複雜、筆調溫和又引人入勝的巨著,充滿令人印象深刻的素材……處處驚奇,時而令人振奮。——《旁觀者》(Spectator)

善意與信任:世界上最強大的力量

★★★ 亞馬遜年度編輯選書 ★★★當我們不再相信人性,世界會變成什麼樣子?你是否有過這樣的感覺:愈來愈覺得這個世界冷漠、自私、甚至可怕?社會不公、假新聞、詐騙橫行,讓我們愈來愈難相信他人,也愈來愈懷疑,人性是否早已腐敗?其實你並不孤單。1972年,有一半的美國人相信「大多數人值得信任」,而到了2018 年,只剩下三分之一。這正是「憤世嫉俗」在蔓延,這是我們用來保護自己、卻讓自己更孤立的防衛心態。但人們遠比我們想像中更具善意、慷慨與開明!美國史丹佛大學心理學家賈米爾.薩奇深入剖析憤世嫉俗如何侵蝕個人心理健康,破壞職場與家庭文化,甚至動搖民主與社會共識的根基,他用科學證據證明:當我們選擇不信任,世界就真的變得冷漠;但當我們選擇相信善意,它也會被喚醒。重建人際信任與善意,才能化解當代社會及個人困局這不是天真的樂觀主義,而是一場「選擇信任」的人性革命。這本書不是要你盲目樂觀,而是邀請你培養一種新的思維方式:抱持希望的懷疑主義,這是一種批判性思考,讓你既能看見人性與社會的問題,同時尊重與激發我們的優點。這是更準確理解他人的方式,能幫助我們重新平衡對人性的看法,並一同打造出我們真正渴望的世界。在這個破碎的時代,信任不是軟弱,反而是一種力量。讓我們一起找回對人、對世界、對自己的信任感。重磅推薦憤世嫉俗正在讓我們生病,薩奇教授為我們開出解方。如果你認為「懷抱希望」是過度天真,「憤世嫉俗」才是智慧表現,請準備好顛覆你的想法!——《逆思維》作者,亞當.格蘭特(Adam Grant)本書精準切中當前社會氛圍!融合引人入勝的科學研究與個人洞見,搭配實用的思考工具與建議,帶領讀者走出憤世嫉俗的陷阱。——《恆毅力》作者,安琪拉.達克沃斯(Angela Duckworth)身處充滿挑戰的時代,我們渴望懷抱希望、保持樂觀。本書帶來一個振奮人心的發現:社會並不如我們所想像的兩極化、冷漠或充滿憤怒,真正需要被正視的,是尖酸的憤世嫉俗!──《行為》作者,羅伯.薩波斯基(Robert Sapolsky)作者透過嚴謹的科學研究和動人故事,駁斥「人性是自私的」信念,倡導用新的思維方式,打造人人互信互助的社會,邁向樂觀與希望的未來!──《為什麼我們這樣生活,那樣工作》作者,查爾斯.杜希格(Charles Duhigg)本書以深刻、睿智且富有啟發的文字,結合嚴謹的科學研究,為當代社會的困局開出一帖及時的解方。──《哈佛最受歡迎的幸福練習課》作者,丹尼爾.吉爾伯特(Daniel Gilbert)在這個敵意與猜疑似乎更勝於以往的時代,本書有如一場及時雨,提醒我們:憤世嫉俗只會招致更多憤世嫉俗。唯有播下信任與善意的種子,人類才可能通往更美好的未來。──《科學》期刊書評

【電子書】善意與信任

★★★ 亞馬遜年度編輯選書 ★★★當我們不再相信人性,世界會變成什麼樣子?你是否有過這樣的感覺:愈來愈覺得這個世界冷漠、自私、甚至可怕?社會不公、假新聞、詐騙橫行,讓我們愈來愈難相信他人,也愈來愈懷疑,人性是否早已腐敗?其實你並不孤單。1972年,有一半的美國人相信「大多數人值得信任」,而到了2018 年,只剩下三分之一。這正是「憤世嫉俗」在蔓延,這是我們用來保護自己、卻讓自己更孤立的防衛心態。但人們遠比我們想像中更具善意、慷慨與開明!美國史丹佛大學心理學家賈米爾.薩奇深入剖析憤世嫉俗如何侵蝕個人心理健康,破壞職場與家庭文化,甚至動搖民主與社會共識的根基,他用科學證據證明:當我們選擇不信任,世界就真的變得冷漠;但當我們選擇相信善意,它也會被喚醒。重建人際信任與善意,才能化解當代社會及個人困局這不是天真的樂觀主義,而是一場「選擇信任」的人性革命。這本書不是要你盲目樂觀,而是邀請你培養一種新的思維方式:抱持希望的懷疑主義,這是一種批判性思考,讓你既能看見人性與社會的問題,同時尊重與激發我們的優點。這是更準確理解他人的方式,能幫助我們重新平衡對人性的看法,並一同打造出我們真正渴望的世界。在這個破碎的時代,信任不是軟弱,反而是一種力量。讓我們一起找回對人、對世界、對自己的信任感。重磅推薦憤世嫉俗正在讓我們生病,薩奇教授為我們開出解方。如果你認為「懷抱希望」是過度天真,「憤世嫉俗」才是智慧表現,請準備好顛覆你的想法!——《逆思維》作者,亞當.格蘭特(Adam Grant)本書精準切中當前社會氛圍!融合引人入勝的科學研究與個人洞見,搭配實用的思考工具與建議,帶領讀者走出憤世嫉俗的陷阱。——《恆毅力》作者,安琪拉.達克沃斯(Angela Duckworth)身處充滿挑戰的時代,我們渴望懷抱希望、保持樂觀。本書帶來一個振奮人心的發現:社會並不如我們所想像的兩極化、冷漠或充滿憤怒,真正需要被正視的,是尖酸的憤世嫉俗!──《行為》作者,羅伯.薩波斯基(Robert Sapolsky)作者透過嚴謹的科學研究和動人故事,駁斥「人性是自私的」信念,倡導用新的思維方式,打造人人互信互助的社會,邁向樂觀與希望的未來!──《為什麼我們這樣生活,那樣工作》作者,查爾斯.杜希格(Charles Duhigg)本書以深刻、睿智且富有啟發的文字,結合嚴謹的科學研究,為當代社會的困局開出一帖及時的解方。──《哈佛最受歡迎的幸福練習課》作者,丹尼爾.吉爾伯特(Daniel Gilbert)在這個敵意與猜疑似乎更勝於以往的時代,本書有如一場及時雨,提醒我們:憤世嫉俗只會招致更多憤世嫉俗。唯有播下信任與善意的種子,人類才可能通往更美好的未來。──《科學》期刊書評

我是胡志強,今天來報到!

在轉型與挑戰交織的年代,誰能提出具遠見又實用的城市治理策略?在全球城市競逐的浪潮中,一位曾任駐外大使、行政院發言人、新聞局長的政治人物,如何以溫和理性卻果決務實的風格,引領中台灣邁向現代化?《我是胡志強,今天來報到!》是一部結合政治歷史、城市發展與個人哲學的深度訪談紀錄與傳記體書寫。全書從胡志強自外交轉入市政的心路歷程出發,深入探討他在台中市長任內的重大建設、政策理念與治理思維,並回顧他如何透過對文化、交通、建設、產業與城市品牌的深耕,將台中打造為宜居城市典範。本書不僅忠實紀錄胡志強十三年市政生涯的關鍵抉擇與城市變革,也反映台灣地方政治與行政實踐中的制度與人性光影。透過作者與胡志強市長數度深談與訪談資料整理,讀者得以從第一手視角,理解一位溫厚務實的政治人物,如何以「公僕思維」貫徹服務市民的信念。本書特色1. 實證觀察、理性分析:全書以主題式章節呈現胡志強的治市理念,包括文創政策、交通建設、城市外交、治安與公共安全、智慧城市等,深入剖析市政思維。2. 見證城市成長的思維紀錄:從秋紅谷、夏綠地、國際標準棒球場到歌劇院,本書具體記錄他如何以願景與執行力結合,逐步實現台中的蛻變。3. 全人視角下的政治人物:除市政事務外,亦觸及胡志強的家族、人生價值、外交歷練與競選經驗,展現其豐富而真實的個人面貌。4. 兼具歷史與借鏡意義:對公共行政、城市治理或政治傳播等領域的讀者,具極高參考價值與啟發性。各界好評他(胡志強)敢說敢當、不受制約,一路相挺,照顧整個電影界。該贊助、該辦活動的,他都挺身而出。——李安/導演成功的領導人,不只提攜後進,而且會照顧後進,胡市長實在做得很好,離開市政府後,團隊都沒有散,持續與他保持聯繫,同仁對他的向心力可見一斑。他是很可愛的人,個性豁達,肚量大、不爭不謀權位,很看得開,事情不會放在心裡太久。——郝龍斌/前台北市市長對國家任務的交付,使命必達已是他(胡志強)血液裡的基因,一部分來自他軍眷後代的報國之情,一部分則是長年海外求學的學思遊歷,深刻感受到國家必須進步、必須跟上已開發國家的腳步,贏得尊嚴。——高希均/遠見.天下文化事業群創辦人在一片自私的政壇中,有一個不自私的人,他的名字叫胡志強。——陳文茜/《文茜的世界周報》主持人、作家他(胡志強)的行政能力很強,可謂雄才大略,真的是一種天生的特質,也是一個做大事的人。——焦仁和/前僑委會委員長胡市長除了認真做事之外,為人處事非常圓融,一直保持著幽默風趣,他常說:「真正有意思的人生,就是要讓別人開心。」所以,永遠熱情的他,走到那裡都能讓大家快樂。——蔡長海/中國醫藥大學暨醫療體系董事長(順序依姓氏筆畫排列)

【電子書】我是胡志強,今天來報到!

在轉型與挑戰交織的年代,誰能提出具遠見又實用的城市治理策略?在全球城市競逐的浪潮中,一位曾任駐外大使、行政院發言人、新聞局長的政治人物,如何以溫和理性卻果決務實的風格,引領中台灣邁向現代化?《我是胡志強,今天來報到!》是一部結合政治歷史、城市發展與個人哲學的深度訪談紀錄與傳記體書寫。全書從胡志強自外交轉入市政的心路歷程出發,深入探討他在台中市長任內的重大建設、政策理念與治理思維,並回顧他如何透過對文化、交通、建設、產業與城市品牌的深耕,將台中打造為宜居城市典範。本書不僅忠實紀錄胡志強十三年市政生涯的關鍵抉擇與城市變革,也反映台灣地方政治與行政實踐中的制度與人性光影。透過作者與胡志強市長數度深談與訪談資料整理,讀者得以從第一手視角,理解一位溫厚務實的政治人物,如何以「公僕思維」貫徹服務市民的信念。本書特色1. 實證觀察、理性分析:全書以主題式章節呈現胡志強的治市理念,包括文創政策、交通建設、城市外交、治安與公共安全、智慧城市等,深入剖析市政思維。2. 見證城市成長的思維紀錄:從秋紅谷、夏綠地、國際標準棒球場到歌劇院,本書具體記錄他如何以願景與執行力結合,逐步實現台中的蛻變。3. 全人視角下的政治人物:除市政事務外,亦觸及胡志強的家族、人生價值、外交歷練與競選經驗,展現其豐富而真實的個人面貌。4. 兼具歷史與借鏡意義:對公共行政、城市治理或政治傳播等領域的讀者,具極高參考價值與啟發性。各界好評他(胡志強)敢說敢當、不受制約,一路相挺,照顧整個電影界。該贊助、該辦活動的,他都挺身而出。——李安/導演成功的領導人,不只提攜後進,而且會照顧後進,胡市長實在做得很好,離開市政府後,團隊都沒有散,持續與他保持聯繫,同仁對他的向心力可見一斑。他是很可愛的人,個性豁達,肚量大、不爭不謀權位,很看得開,事情不會放在心裡太久。——郝龍斌/前台北市市長對國家任務的交付,使命必達已是他(胡志強)血液裡的基因,一部分來自他軍眷後代的報國之情,一部分則是長年海外求學的學思遊歷,深刻感受到國家必須進步、必須跟上已開發國家的腳步,贏得尊嚴。——高希均/遠見.天下文化事業群創辦人在一片自私的政壇中,有一個不自私的人,他的名字叫胡志強。——陳文茜/《文茜的世界周報》主持人、作家他(胡志強)的行政能力很強,可謂雄才大略,真的是一種天生的特質,也是一個做大事的人。——焦仁和/前僑委會委員長胡市長除了認真做事之外,為人處事非常圓融,一直保持著幽默風趣,他常說:「真正有意思的人生,就是要讓別人開心。」所以,永遠熱情的他,走到那裡都能讓大家快樂。——蔡長海/中國醫藥大學暨醫療體系董事長(順序依姓氏筆畫排列)

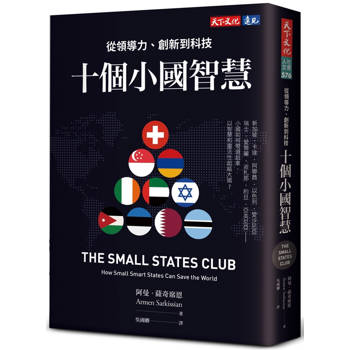

十個小國智慧

新加坡.卡達.阿聯酋.以色列.愛沙尼亞.瑞士.愛爾蘭.波札那.約旦.亞美尼亞——小國如何彎道超車,以智慧和靈活性超越大國?世界的未來,未必由強者主導,而是由聰明的國家決定。理解小而堅定的國家,是我們看懂這個變動時代的起點。資源匱乏的新加坡、瑞士、愛沙尼亞,卻成功實現令人稱羨的經濟奇蹟;人口外流的以色列與愛爾蘭,反而成為實力遠超領土的小巨人;強敵環伺的卡達、阿聯酋、波札那與約旦,更在夾縫中崛起,實現獨立建國。當世界走向極端,面對大國博弈與內外挑戰,這些靈活應變、擁抱創新的聰明小國,正在悄悄影響全球秩序!亞美尼亞前總統阿曼.薩奇席恩,身兼科學家、企業家、外交官與國家元首,以親身經歷與深刻觀察,描繪亞洲、歐洲與非洲小國如何在亂世中突圍。他帶領我們重新認識小國的潛力——從動盪的歷史中走來,依靠卓越領導、科技創新、文化包容與財政穩健,打造出穩定、安全、繁榮的現代國度。薩奇席恩相信:小國並非弱國,反而擁有靈活應變、迅速行動的戰略優勢,能在混亂中調解衝突、促進和平,甚至在國際事務中發揮關鍵作用。《十個小國智慧》是一部深具啟發性的地緣政治思辨,當極端主義橫行、大國自顧不暇,是時候讓聰明的小國聯手,為世界找回平衡與希望。【各界推薦】本書闡明了小國在維護世界秩序中所扮演的重要角色。──季辛吉(Henry Kissinger),美國前國務卿在這個充斥著悲觀和絕望的世界中,阿曼.薩奇席恩點亮了十盞燭光,介紹了十個成功且聰明的小國,這些國家以巧妙的方式取得成功。它們能引領我們走出當前的黑暗。這是一部及時且迫切需要的著作。──馬凱碩(Kishore Mahbubani),新加坡前駐聯合國大使,《見證亞洲世紀》作者阿曼.薩奇席恩對小國及其可能為世界提供的啟示深感興趣。他對這些小國的描繪充滿個人經歷的趣聞軼事,使這些國家的故事更具吸引力,成為發人深省的案例。──《經濟學人》(The Economist)本書對小國靈活性與適應能力的精闢剖析,既引人入勝,又切合時機。──《金融時報》(Financial Times)經濟學類最佳新書薩奇席恩的作品對普遍偏向大國的觀點提出了糾正。這本極具說服力且流暢的著作,既是一本回憶錄,也是對小國重要性的論證。──《外交事務》(Foreign Affairs)一本引人好奇的著作。──《獨立報》(The Independent)薩奇席恩從歷史的紀錄及其自身的領導經驗中汲取智慧,闡明了某些小國不僅能夠在全球舞臺上生存,還能夠憑藉其微小的規模蓬勃發展。──獨立媒體BNN Breaking一本極棒的著作,精采絕倫。強力推薦!──亞馬遜讀者五星好評這是一本發人深省的好書。對當前戰略夥伴關係討論有精采的貢獻。薩奇席恩憑藉他多年領導國家的經驗,提供了深刻的見解,並有力地論證了小國聯盟在推動更強而有力的多邊合作、適應全球秩序變遷中的關鍵作用。──夏希.塔魯爾(Shashi Tharoor),印度國會議員薩奇席恩透過非凡的敘事技巧及其個人見解,呈現出這本充滿希望的書籍。這是一本極佳的宣言,教人如何避免錯誤並採取正確步驟,使一個小國成為成功的國家。──費薩爾.阿巴斯(Faisal J. Abbas),《阿拉伯新聞報》(Arab News)總編輯

【電子書】十個小國智慧

新加坡.卡達.阿聯酋.以色列.愛沙尼亞.瑞士.愛爾蘭.波札那.約旦.亞美尼亞——小國如何彎道超車,以智慧和靈活性超越大國?世界的未來,未必由強者主導,而是由聰明的國家決定。理解小而堅定的國家,是我們看懂這個變動時代的起點。資源匱乏的新加坡、瑞士、愛沙尼亞,卻成功實現令人稱羨的經濟奇蹟;人口外流的以色列與愛爾蘭,反而成為實力遠超領土的小巨人;強敵環伺的卡達、阿聯酋、波札那與約旦,更在夾縫中崛起,實現獨立建國。當世界走向極端,面對大國博弈與內外挑戰,這些靈活應變、擁抱創新的聰明小國,正在悄悄影響全球秩序!亞美尼亞前總統阿曼.薩奇席恩,身兼科學家、企業家、外交官與國家元首,以親身經歷與深刻觀察,描繪亞洲、歐洲與非洲小國如何在亂世中突圍。他帶領我們重新認識小國的潛力——從動盪的歷史中走來,依靠卓越領導、科技創新、文化包容與財政穩健,打造出穩定、安全、繁榮的現代國度。薩奇席恩相信:小國並非弱國,反而擁有靈活應變、迅速行動的戰略優勢,能在混亂中調解衝突、促進和平,甚至在國際事務中發揮關鍵作用。《十個小國智慧》是一部深具啟發性的地緣政治思辨,當極端主義橫行、大國自顧不暇,是時候讓聰明的小國聯手,為世界找回平衡與希望。【各界推薦】本書闡明了小國在維護世界秩序中所扮演的重要角色。──季辛吉(Henry Kissinger),美國前國務卿在這個充斥著悲觀和絕望的世界中,阿曼.薩奇席恩點亮了十盞燭光,介紹了十個成功且聰明的小國,這些國家以巧妙的方式取得成功。它們能引領我們走出當前的黑暗。這是一部及時且迫切需要的著作。──馬凱碩(Kishore Mahbubani),新加坡前駐聯合國大使,《見證亞洲世紀》作者阿曼.薩奇席恩對小國及其可能為世界提供的啟示深感興趣。他對這些小國的描繪充滿個人經歷的趣聞軼事,使這些國家的故事更具吸引力,成為發人深省的案例。──《經濟學人》(The Economist)本書對小國靈活性與適應能力的精闢剖析,既引人入勝,又切合時機。──《金融時報》(Financial Times)經濟學類最佳新書薩奇席恩的作品對普遍偏向大國的觀點提出了糾正。這本極具說服力且流暢的著作,既是一本回憶錄,也是對小國重要性的論證。──《外交事務》(Foreign Affairs)一本引人好奇的著作。──《獨立報》(The Independent)薩奇席恩從歷史的紀錄及其自身的領導經驗中汲取智慧,闡明了某些小國不僅能夠在全球舞臺上生存,還能夠憑藉其微小的規模蓬勃發展。──獨立媒體BNN Breaking一本極棒的著作,精采絕倫。強力推薦!──亞馬遜讀者五星好評這是一本發人深省的好書。對當前戰略夥伴關係討論有精采的貢獻。薩奇席恩憑藉他多年領導國家的經驗,提供了深刻的見解,並有力地論證了小國聯盟在推動更強而有力的多邊合作、適應全球秩序變遷中的關鍵作用。──夏希.塔魯爾(Shashi Tharoor),印度國會議員薩奇席恩透過非凡的敘事技巧及其個人見解,呈現出這本充滿希望的書籍。這是一本極佳的宣言,教人如何避免錯誤並採取正確步驟,使一個小國成為成功的國家。──費薩爾.阿巴斯(Faisal J. Abbas),《阿拉伯新聞報》(Arab News)總編輯

一座總統圖書館的誕生

★台灣第一座總統圖書館,從無到有的真實紀錄★★一本書,看見圖書館,也看見一個時代的誕生★十六年籌建,數百人接力,一段堅持不懈的文化工程歷史的記憶、建築的溫度、文化的靈魂,全在此書中重現從一紙規劃到一座文化地標的生成,這不僅是一棟建築的故事,更是台灣歷史、政治、記憶與認同交織的縮影。歷時十六年,橫跨三位台北市長、兩位總統、無數工程師、建築師、策展人與志工的接力合作,《一座總統圖書館的誕生》全面記錄蔣經國總統圖書館從無到有的歷程。這座園區不只是紀念過去一位領導者的政績與功過,更重新開啟一場社會對話:我們如何記得一位總統?我們又該如何保存、詮釋與傳承我們共同的歷史?本書融合歷史敘事與實地紀錄,作者夏珍透過對關鍵人物的深度訪談與實地考察,揭示這座圖書館背後的文化論述、政治角力與城市更新。蔣經國總統圖書館的籌建,不僅吸納國際經驗,融合本土歷史記憶與文化精神,打造具時代意義的公共空間,更引領讀者思考:一個國家如何透過空間與記憶建構其集體身分。在這個後真相與歷史碎片化的時代,《一座總統圖書館的誕生》提醒我們——建築可以改變城市,記憶可以重構歷史,圖書館可以是面對未來的起點。這是一本橫跨建築、政治、文化與歷史的敘事經典;這是一場歷經曲折的文化奮鬥;這是一部屬於台灣的現代史。

【電子書】一座總統圖書館的誕生

★台灣第一座總統圖書館,從無到有的真實紀錄★★一本書,看見圖書館,也看見一個時代的誕生★十六年籌建,數百人接力,一段堅持不懈的文化工程歷史的記憶、建築的溫度、文化的靈魂,全在此書中重現從一紙規劃到一座文化地標的生成,這不僅是一棟建築的故事,更是台灣歷史、政治、記憶與認同交織的縮影。歷時十六年,橫跨三位台北市長、兩位總統、無數工程師、建築師、策展人與志工的接力合作,《一座總統圖書館的誕生》全面記錄蔣經國總統圖書館從無到有的歷程。這座園區不只是紀念過去一位領導者的政績與功過,更重新開啟一場社會對話:我們如何記得一位總統?我們又該如何保存、詮釋與傳承我們共同的歷史?本書融合歷史敘事與實地紀錄,作者夏珍透過對關鍵人物的深度訪談與實地考察,揭示這座圖書館背後的文化論述、政治角力與城市更新。蔣經國總統圖書館的籌建,不僅吸納國際經驗,融合本土歷史記憶與文化精神,打造具時代意義的公共空間,更引領讀者思考:一個國家如何透過空間與記憶建構其集體身分。在這個後真相與歷史碎片化的時代,《一座總統圖書館的誕生》提醒我們——建築可以改變城市,記憶可以重構歷史,圖書館可以是面對未來的起點。這是一本橫跨建築、政治、文化與歷史的敘事經典;這是一場歷經曲折的文化奮鬥;這是一部屬於台灣的現代史。

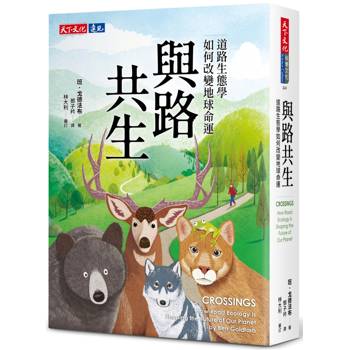

與路共生:道路生態學如何改變地球命運

《紐約時報》年度最受注目百大好書 《書單》雜誌環境永續類十大好書 美國山岳協會最佳環境寫作瑞秋.卡森獎 你看過紫斑蝶飛翔在高速公路旁嗎?或曾在夜晚,看到小青蛙呆坐鄉間小路中央?-----------------------------------------------一條道路,改變一個生態系!-----------------------------------------------人類打造的道路長達 6400 萬公里,足足可繞地球赤道 1600 圈。這些道路「裁」短了崖燕的翅膀、扭曲了美洲獅的基因,阻擋黑尾鹿和鮭魚的遷徏與繁殖,讓蛙類和龜類遭到大屠殺,土石因而滑動,就連人類社區也難逃被夷平的命運!道路對動物、對人類本身,具有長遠而廣大的影響,已成為一種獨特的生態系統。長年從事環境報導的得獎記者戈德法布,透過本書介紹道路生態如何成為一門學科,以諸多鮮明的實例,帶領讀者切身感受道路設計對人類及地球生態的影響,以及世界各地的科學家、環保人士、一般公民,如何起而面對並處理這個新興議題。道路纏住了人類,也纏住了野生動物,本書內容,是關於如何逃脫,讓動物穿越道路,重返荒野,讓人類世界與自然並存共生。 |真心誠摯 共鳴推薦|(按姓氏筆劃排列)臺灣關注路殺是近十二年間的事情;當我關懷路殺事件時,才得知是需要長久研究的科學。推薦讀者閱讀本書,也可從各章節去印證臺灣淺山中不斷增加或拓寬的道路,對淺山生態造成的重大影響。——李璟泓|台灣石虎保育協會理事 人類的現代生活已經離不開道路,綿密的路網大幅改變這個地球,帶來便利的同時,也帶來威脅。道路上的人與野生動物因車禍而非死即傷,生物的分布與許多自然現象也被道路一刀兩斷。從大公路主義到各種改善設施,在乎自然保育與行人路權的讀者,都值得悉心閱讀這本書!——林大利|生物多樣性研究所副研究員 道路串連了人類的生活,卻切斷了動物的生存之路!透過縝密的科學敘述,這本細膩深刻的好書呈現了矛盾與衝突。除了反思人類為了便利所付出的生態代價, 也提醒我們建構更友善的設計,以減緩生物多樣性的流失。——林思民|臺灣師範大學生命科學系特聘教授有關道路造成的各種生態議題,甚至衍生的文化侵略、種族歧視等社會科學議題,本書裡都巨細靡遺的用許多精采案例娓娓道來,內容之精采真的讓我看到欲罷不能、頻頻點頭!身處「人類世」環境中,深深認為每個人都該撥點時間,靜下來好好讀讀這本書。 ——林德恩|「路殺社」創辦人、生物多樣性研究所副研究員路,不論是由誰走出來的,只要不小心,就是造成「路殺」的根源,對野生動物造成的危害,甚至可能大到導致滅絕。從本書可看出道路對生態的影響重大,值得省思。開車時請放慢速度,停看聽。——張東君|科普作家 二○一○年認識「路殺」以來,我開始注意道路上的死屍,旭海的戴勝、雙溪的麝香貓……一次次與夢幻物種相遇,竟都是2D的狀態,每每令我憂愁揪心。十五年後遇見的這本完整梳理路殺過去與未來的書,值得每一位喜愛自然的朋友細讀,思考道路終將引領這顆星球,通往怎麼樣的未來。——雪 羊|山岳攝影師暨作家 道路有效提升了人類於空間上的移動力,卻也擴展了人對生態的直接和間接影響,包括棲地破壞、路殺、狩獵等。尊敬在地居民行的權利顯然不可或缺。——黃美秀|台灣黑熊保育協會創辦人、屏東科技大學野生動物保育研究所教授路殺,是臺灣現今野生動物常面臨的最大死亡威脅之一,小從陸蟹、大到水鹿, 都有路殺的紀錄。本書作者透過流暢的文字與詳細的說明,帶讀者深入了解這個離我們很近、大家卻很陌生的議題。讀起來令人欲罷不能。——劉奇璋|臺灣大學森林環境暨資源學系副教授跟著作者,我們從古羅馬逛到好萊塢星光大道,從阿拉斯加經過臺灣來到塔斯馬尼亞,檢視道路對動物的影響,還有關於道路的反省、動物通道的改善、環境正義等等議題。除了引經據典化成引人入勝的故事外,書中讓人會心一笑或發人深省的佳句也俯拾可得。——劉威廷|台灣石虎保育協會理事長我們的教育幾乎沒有提到現代道路如何切割自然地景並改變環境,這本書回顧了歷史、陳述了衝擊,也提供了建議。——顏聖紘|中山大學生物科學系副教授

【電子書】與路共生

《紐約時報》年度最受注目百大好書 《書單》雜誌環境永續類十大好書 美國山岳協會最佳環境寫作瑞秋.卡森獎 你看過紫斑蝶飛翔在高速公路旁嗎?或曾在夜晚,看到小青蛙呆坐鄉間小路中央?-----------------------------------------------一條道路,改變一個生態系!-----------------------------------------------人類打造的道路長達 6400 萬公里,足足可繞地球赤道 1600 圈。這些道路「裁」短了崖燕的翅膀、扭曲了美洲獅的基因,阻擋黑尾鹿和鮭魚的遷徏與繁殖,讓蛙類和龜類遭到大屠殺,土石因而滑動,就連人類社區也難逃被夷平的命運!道路對動物、對人類本身,具有長遠而廣大的影響,已成為一種獨特的生態系統。長年從事環境報導的得獎記者戈德法布,透過本書介紹道路生態如何成為一門學科,以諸多鮮明的實例,帶領讀者切身感受道路設計對人類及地球生態的影響,以及世界各地的科學家、環保人士、一般公民,如何起而面對並處理這個新興議題。道路纏住了人類,也纏住了野生動物,本書內容,是關於如何逃脫,讓動物穿越道路,重返荒野,讓人類世界與自然並存共生。 |真心誠摯 共鳴推薦|(按姓氏筆劃排列)臺灣關注路殺是近十二年間的事情;當我關懷路殺事件時,才得知是需要長久研究的科學。推薦讀者閱讀本書,也可從各章節去印證臺灣淺山中不斷增加或拓寬的道路,對淺山生態造成的重大影響。——李璟泓|台灣石虎保育協會理事 人類的現代生活已經離不開道路,綿密的路網大幅改變這個地球,帶來便利的同時,也帶來威脅。道路上的人與野生動物因車禍而非死即傷,生物的分布與許多自然現象也被道路一刀兩斷。從大公路主義到各種改善設施,在乎自然保育與行人路權的讀者,都值得悉心閱讀這本書!——林大利|生物多樣性研究所副研究員 道路串連了人類的生活,卻切斷了動物的生存之路!透過縝密的科學敘述,這本細膩深刻的好書呈現了矛盾與衝突。除了反思人類為了便利所付出的生態代價, 也提醒我們建構更友善的設計,以減緩生物多樣性的流失。——林思民|臺灣師範大學生命科學系特聘教授有關道路造成的各種生態議題,甚至衍生的文化侵略、種族歧視等社會科學議題,本書裡都巨細靡遺的用許多精采案例娓娓道來,內容之精采真的讓我看到欲罷不能、頻頻點頭!身處「人類世」環境中,深深認為每個人都該撥點時間,靜下來好好讀讀這本書。 ——林德恩|「路殺社」創辦人、生物多樣性研究所副研究員路,不論是由誰走出來的,只要不小心,就是造成「路殺」的根源,對野生動物造成的危害,甚至可能大到導致滅絕。從本書可看出道路對生態的影響重大,值得省思。開車時請放慢速度,停看聽。——張東君|科普作家 二○一○年認識「路殺」以來,我開始注意道路上的死屍,旭海的戴勝、雙溪的麝香貓……一次次與夢幻物種相遇,竟都是2D的狀態,每每令我憂愁揪心。十五年後遇見的這本完整梳理路殺過去與未來的書,值得每一位喜愛自然的朋友細讀,思考道路終將引領這顆星球,通往怎麼樣的未來。——雪 羊|山岳攝影師暨作家 道路有效提升了人類於空間上的移動力,卻也擴展了人對生態的直接和間接影響,包括棲地破壞、路殺、狩獵等。尊敬在地居民行的權利顯然不可或缺。——黃美秀|台灣黑熊保育協會創辦人、屏東科技大學野生動物保育研究所教授路殺,是臺灣現今野生動物常面臨的最大死亡威脅之一,小從陸蟹、大到水鹿, 都有路殺的紀錄。本書作者透過流暢的文字與詳細的說明,帶讀者深入了解這個離我們很近、大家卻很陌生的議題。讀起來令人欲罷不能。——劉奇璋|臺灣大學森林環境暨資源學系副教授跟著作者,我們從古羅馬逛到好萊塢星光大道,從阿拉斯加經過臺灣來到塔斯馬尼亞,檢視道路對動物的影響,還有關於道路的反省、動物通道的改善、環境正義等等議題。除了引經據典化成引人入勝的故事外,書中讓人會心一笑或發人深省的佳句也俯拾可得。——劉威廷|台灣石虎保育協會理事長我們的教育幾乎沒有提到現代道路如何切割自然地景並改變環境,這本書回顧了歷史、陳述了衝擊,也提供了建議。——顏聖紘|中山大學生物科學系副教授

冷戰 2.0:AI如何影響中美俄新戰略

當AI化身戰場利器民主與專制的對峙,超越意識型態之爭科技實力,決定未來勝負!AI引爆的全球新冷戰――誰將主宰未來?當人工智慧成為大國博弈的戰略資產在瞬息萬變的地緣政治格局中台灣,準備好了嗎?槍桿子裡面出政權。――20世紀中國領導人毛澤東在人工智慧領域稱霸的國家,將統治世界。――21世紀俄羅斯總統普丁冷戰1.0,美蘇在軍備競賽中維持恐怖平衡;冷戰2.0,全球焦點轉向科技創新。中國與俄羅斯如何利用人工智慧、量子運算與監控科技來深化專制體制?美國如何攜手盟友,以創新與科技捍衛自由世界的秩序?台灣又如何憑藉全球領先的半導體實力與自由價值,成為對抗專制的前哨?台灣做為全球半導體產業的核心,美國做為民主陣營的領袖,共同扮演冷戰2.0中的關鍵角色。在這場科技與意識型態之戰中,民主國家能否憑藉尖端技術與團結合作遏制專制勢力?從人工智慧的軍事應用到生物科技的雙刃效應,作者塔卡奇深入剖析台灣與美國在這場全球競逐中的戰略意義,為自由世界提供應對專制威脅的行動藍圖,並以清晰的洞見與精準的策略,呈現台灣與美國在冷戰2.0中不可或缺的合作關係,為民主國家指引勝利方向。【各界推薦】對於關心國際關係、時事,以及世界超級強權間在先進科技領域如何展開競爭的讀者來說,這是一本不可或缺的讀物。――《圖書館期刊》《冷戰2.0》是對我們這個時代的一次關鍵剖析,揭示了科技與地緣政治交會之處,如何塑造數位時代國家命運的未來藍圖。本書不僅為理解未來國際關係格局中的戰略與科技前沿提供了一份指南,也點出完整理解全球相互連繫的重要性。在這場全球新冷戰的邊緣,本書照亮了前方的挑戰與機遇,提醒我們這場現代冷戰的影響遠遠超出了主要參與者,觸及了世界的每一個角落。――張越(Marina Yue Zhang),《澳洲國際事務期刊》喬治.塔卡奇說服了我:我們正處於與全球專制政權進行新冷戰的時代。塔卡奇主張,這場戰爭的勝敗不取決於人們對事件的反應,而取決於人們對人工智慧的掌控能力。這種掌控能力通常源於人類的創新,而美國通常擁抱這種創新。《冷戰2.0》是一篇深入研究的論文,揭示了我們所面臨的迫在眉睫的危險,並為我們指引唯一可能的勝利路徑。――莉絲.威爾(Lis Wiehl),《明處的間諜》(A Spy in Plain Sight)作者這本內容全面、條理清晰且令人著迷的著作,說服力十足地論證了以美國為首的民主國家將在冷戰2.0期間贏過當前由中國主導的專制勢力。塔卡奇憑藉過去2,500年來的豐富證據與思想,結合個人經驗和大量現代細節,來支持此一論點。從對各國主要相對能力的分析,到當前的熱點問題,再到政策建議和實際解決方案,他娓娓道來,指出民主國家當前可以做些什麼、應該採取哪些行動,才能確保在這場第二次冷戰中勝出。本書是政策制定者、學者與受當前危機和不確定性困擾的公民的必讀之作,不僅帶來希望,更展示了如何讓這份希望成為全球的現實。――約翰.柯頓(John Kirton),多倫多大學政治學榮譽退休教授喬治.塔卡奇在這本書中提出了一個值得深究的觀點,探討尖端科技,特別是人工智慧、半導體、量子運算、生物科技、雲端運算和核融合能源將如何影響即將到來的美中冷戰。自19世紀末以來,科技創新的進程不斷演化,並有效終結第一場冷戰,發揮了決定性作用。塔卡奇深入探討了這些動態,包括他所稱的「超創新」,以及民主國家在性別平等與創新方面的特定優勢。本書提供了洞察深刻的分析。――朱利安.史賓塞─邱吉爾教授(Julian Spencer-Churchill),康考迪亞大學這本書分析了人工智慧如何影響美中在台灣戰場上的對抗,相當發人深省,既即時又令人警醒。華府的關鍵決策者應在為時未晚之際閱讀喬治.塔卡奇的這本力作。」――索爾.大衛(Saul David),《魔鬼犬》(Devil Dogs)、《地獄的熔爐》(Crucible of Hell)、《雷霆行動》(Operation Thunderbolt)和《原力》(The Force)作者俄羅斯在烏克蘭的侵略與中國對台灣的企圖,無疑引起了西方民主國家公民的憂慮。加上人工智慧和生物科技等創新科技的不確定性,未來似乎注定會是一場反烏托邦的科幻政治驚悚片。然而,塔卡奇理性地分析了地緣政治與科技危機,並傳達了一個充滿希望的訊息:民主的政治力量與市場經濟的創新潛力完全足以擊敗專制對手――前提是我們真正理解冷戰2.0的本質。――大衛.海德(David Head),《流氓共和國》(A Republic of Scoundrels)及《和平的危機》(A Crisis of Peace)作者

【電子書】冷戰 2.0

當AI化身戰場利器民主與專制的對峙,超越意識型態之爭科技實力,決定未來勝負!AI引爆的全球新冷戰――誰將主宰未來?當人工智慧成為大國博弈的戰略資產在瞬息萬變的地緣政治格局中台灣,準備好了嗎?槍桿子裡面出政權。――20世紀中國領導人毛澤東在人工智慧領域稱霸的國家,將統治世界。――21世紀俄羅斯總統普丁冷戰1.0,美蘇在軍備競賽中維持恐怖平衡;冷戰2.0,全球焦點轉向科技創新。中國與俄羅斯如何利用人工智慧、量子運算與監控科技來深化專制體制?美國如何攜手盟友,以創新與科技捍衛自由世界的秩序?台灣又如何憑藉全球領先的半導體實力與自由價值,成為對抗專制的前哨?台灣做為全球半導體產業的核心,美國做為民主陣營的領袖,共同扮演冷戰2.0中的關鍵角色。在這場科技與意識型態之戰中,民主國家能否憑藉尖端技術與團結合作遏制專制勢力?從人工智慧的軍事應用到生物科技的雙刃效應,作者塔卡奇深入剖析台灣與美國在這場全球競逐中的戰略意義,為自由世界提供應對專制威脅的行動藍圖,並以清晰的洞見與精準的策略,呈現台灣與美國在冷戰2.0中不可或缺的合作關係,為民主國家指引勝利方向。【各界推薦】對於關心國際關係、時事,以及世界超級強權間在先進科技領域如何展開競爭的讀者來說,這是一本不可或缺的讀物。――《圖書館期刊》《冷戰2.0》是對我們這個時代的一次關鍵剖析,揭示了科技與地緣政治交會之處,如何塑造數位時代國家命運的未來藍圖。本書不僅為理解未來國際關係格局中的戰略與科技前沿提供了一份指南,也點出完整理解全球相互連繫的重要性。在這場全球新冷戰的邊緣,本書照亮了前方的挑戰與機遇,提醒我們這場現代冷戰的影響遠遠超出了主要參與者,觸及了世界的每一個角落。――張越(Marina Yue Zhang),《澳洲國際事務期刊》喬治.塔卡奇說服了我:我們正處於與全球專制政權進行新冷戰的時代。塔卡奇主張,這場戰爭的勝敗不取決於人們對事件的反應,而取決於人們對人工智慧的掌控能力。這種掌控能力通常源於人類的創新,而美國通常擁抱這種創新。《冷戰2.0》是一篇深入研究的論文,揭示了我們所面臨的迫在眉睫的危險,並為我們指引唯一可能的勝利路徑。――莉絲.威爾(Lis Wiehl),《明處的間諜》(A Spy in Plain Sight)作者這本內容全面、條理清晰且令人著迷的著作,說服力十足地論證了以美國為首的民主國家將在冷戰2.0期間贏過當前由中國主導的專制勢力。塔卡奇憑藉過去2,500年來的豐富證據與思想,結合個人經驗和大量現代細節,來支持此一論點。從對各國主要相對能力的分析,到當前的熱點問題,再到政策建議和實際解決方案,他娓娓道來,指出民主國家當前可以做些什麼、應該採取哪些行動,才能確保在這場第二次冷戰中勝出。本書是政策制定者、學者與受當前危機和不確定性困擾的公民的必讀之作,不僅帶來希望,更展示了如何讓這份希望成為全球的現實。――約翰.柯頓(John Kirton),多倫多大學政治學榮譽退休教授喬治.塔卡奇在這本書中提出了一個值得深究的觀點,探討尖端科技,特別是人工智慧、半導體、量子運算、生物科技、雲端運算和核融合能源將如何影響即將到來的美中冷戰。自19世紀末以來,科技創新的進程不斷演化,並有效終結第一場冷戰,發揮了決定性作用。塔卡奇深入探討了這些動態,包括他所稱的「超創新」,以及民主國家在性別平等與創新方面的特定優勢。本書提供了洞察深刻的分析。――朱利安.史賓塞─邱吉爾教授(Julian Spencer-Churchill),康考迪亞大學這本書分析了人工智慧如何影響美中在台灣戰場上的對抗,相當發人深省,既即時又令人警醒。華府的關鍵決策者應在為時未晚之際閱讀喬治.塔卡奇的這本力作。」――索爾.大衛(Saul David),《魔鬼犬》(Devil Dogs)、《地獄的熔爐》(Crucible of Hell)、《雷霆行動》(Operation Thunderbolt)和《原力》(The Force)作者俄羅斯在烏克蘭的侵略與中國對台灣的企圖,無疑引起了西方民主國家公民的憂慮。加上人工智慧和生物科技等創新科技的不確定性,未來似乎注定會是一場反烏托邦的科幻政治驚悚片。然而,塔卡奇理性地分析了地緣政治與科技危機,並傳達了一個充滿希望的訊息:民主的政治力量與市場經濟的創新潛力完全足以擊敗專制對手――前提是我們真正理解冷戰2.0的本質。――大衛.海德(David Head),《流氓共和國》(A Republic of Scoundrels)及《和平的危機》(A Crisis of Peace)作者

印尼現在進行式:一位台灣女子逾20年的在地觀察

工作體悟/文化巡禮/商機探尋/社會思索跨領域全方位的第一手生活紀實勇闖印尼、開拓商機必備生存指南2001年,台灣女子賴珩佳遠赴至印尼,來到陌生的土地,在完全不會講印尼話的孤寂中,與文化和價值觀的衝擊裡,她茫然無助也心存抗拒,甚至因為壓力與水土不服,十二指腸出血、一夜拉了23次肚子……在身心不適與掙扎的過程中,她逐漸調整想法,決定正視眼前的挑戰,重整心力,踏實活在自己的選擇,從零開始學習印尼語。經過逾20年的磨合,她從排斥到接納,從不理解到尊重,一步步站穩腳步,找到自己的生存之道,現擔任精品商務飯店董事長,而本書正是她20年來在印尼生活的最真誠感受與體會。印尼為世界第一大伊斯蘭教國家、第四大的人口國,同時也是東協最大經濟體,2022年曾主辦G20峰會,2045年更自許即將邁入「已開發國家」;而印尼與台灣的關係,也比你我想得更密切:目前印尼移工在台灣有將近30萬人口,占了社福移工的77%;印尼學子在台灣有將近2萬名,是台灣國際學生的第二大來源國;還有逐年增加的印尼觀光客……作者以印尼在地台灣人身分,提供寶貴的雙向觀點: 從台灣看印尼,帶你入境問俗,打破許多台灣人對印尼既有的刻板錯誤印象,看見印尼的新生、蓬勃、挑戰、未來,過去曾發生的歷史以及風華正茂的大都會,與在地人的真實身影。 再從印尼看台灣,提供包括印尼餐飲業、華文學習熱潮、蓬勃發展的電子商務、醫療產業,以及疫情後產業現況……,希望能為推動南向政策多年的台灣,找到切入點與新商機。如果你想更了解這個對台灣友好的近鄰國家,或是因為個人職涯、企業拓展規劃準備前往印尼發展事業,本書絕對能讓你在最短時間內,對印尼的人文、社會、商業等面向有更廣與深的認識。【推薦】珩佳的文筆流暢,時而詼諧,文字輕鬆好讀,是一本非常值得閱讀的好書,定能為讀者、為國人開拓視野,更加認識我們的近鄰——印尼。────林信義/總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長珩佳多年來在異鄉努力,並心繫台灣脈動,關切兩地的交流與共榮。所謂「遠親不如近鄰」,對於我們的友好近鄰印尼,值得我們好好關注,讓我國「南向」政策能真正落實,並讓雙方都能因而受益。────陳忠/前駐印尼台北經濟貿易代表處代表作者在印尼居住了逾二十年,她的洞見將促使印尼與台灣之間最「密切」的層面,亦即人與人間的交流,產生更緊密的聯繫。────佩蒂.S.法蒂瑪(Petty S Fatimah)/印尼最大雜誌集團Prana Group前總主編

【電子書】印尼現在進行式

工作體悟/文化巡禮/商機探尋/社會思索跨領域全方位的第一手生活紀實勇闖印尼、開拓商機必備生存指南2001年,台灣女子賴珩佳遠赴至印尼,來到陌生的土地,在完全不會講印尼話的孤寂中,與文化和價值觀的衝擊裡,她茫然無助也心存抗拒,甚至因為壓力與水土不服,十二指腸出血、一夜拉了23次肚子……在身心不適與掙扎的過程中,她逐漸調整想法,決定正視眼前的挑戰,重整心力,踏實活在自己的選擇,從零開始學習印尼語。經過逾20年的磨合,她從排斥到接納,從不理解到尊重,一步步站穩腳步,找到自己的生存之道,現擔任精品商務飯店董事長,而本書正是她20年來在印尼生活的最真誠感受與體會。印尼為世界第一大伊斯蘭教國家、第四大的人口國,同時也是東協最大經濟體,2022年曾主辦G20峰會,2045年更自許即將邁入「已開發國家」;而印尼與台灣的關係,也比你我想得更密切:目前印尼移工在台灣有將近30萬人口,占了社福移工的77%;印尼學子在台灣有將近2萬名,是台灣國際學生的第二大來源國;還有逐年增加的印尼觀光客……作者以印尼在地台灣人身分,提供寶貴的雙向觀點: 從台灣看印尼,帶你入境問俗,打破許多台灣人對印尼既有的刻板錯誤印象,看見印尼的新生、蓬勃、挑戰、未來,過去曾發生的歷史以及風華正茂的大都會,與在地人的真實身影。 再從印尼看台灣,提供包括印尼餐飲業、華文學習熱潮、蓬勃發展的電子商務、醫療產業,以及疫情後產業現況……,希望能為推動南向政策多年的台灣,找到切入點與新商機。如果你想更了解這個對台灣友好的近鄰國家,或是因為個人職涯、企業拓展規劃準備前往印尼發展事業,本書絕對能讓你在最短時間內,對印尼的人文、社會、商業等面向有更廣與深的認識。【推薦】珩佳的文筆流暢,時而詼諧,文字輕鬆好讀,是一本非常值得閱讀的好書,定能為讀者、為國人開拓視野,更加認識我們的近鄰——印尼。────林信義/總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長珩佳多年來在異鄉努力,並心繫台灣脈動,關切兩地的交流與共榮。所謂「遠親不如近鄰」,對於我們的友好近鄰印尼,值得我們好好關注,讓我國「南向」政策能真正落實,並讓雙方都能因而受益。────陳忠/前駐印尼台北經濟貿易代表處代表作者在印尼居住了逾二十年,她的洞見將促使印尼與台灣之間最「密切」的層面,亦即人與人間的交流,產生更緊密的聯繫。────佩蒂.S.法蒂瑪(Petty S Fatimah)/印尼最大雜誌集團Prana Group前總主編

啟動幸福方程式:臺中,邁向永續宜居的實踐計畫

20世紀享譽全球的英國都市規劃學者彼得.霍爾(Peter Hall),在其經典著作《明日城市》(Cities of Tomorrow)中深入剖析都市規劃的核心價值——它不僅僅引導資源與空間的分配,更是一門城市與區域發展的藝術,指引城市在全球化變遷的過程中走向最適合的方向。邁入21世紀,環境氣候的驟變、科技與人工智慧(AI)的快速發展,迫使許多城市重新思索都市規劃的方向。地方文化的保存、自然生態的保護、產業發展、經濟成長,以及民眾生活需求,在全球化加速推進及聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)引領下,面臨前所未有的挑戰與機遇。臺中市做為臺灣重要城市之一,積極回應國際趨勢提出施政藍圖,包括2050願景計畫、十五項守護臺中幸福策略,引領臺中市成為以人為本、具有獨特魅力的城市,也是健康、創新、幸福、富強、宜居及永續的城市。2020年臺中市被全球化及世界城市網絡(GaWC)評為世界城市的Gamma級,為臺灣僅有的五個入榜城市之一;2024年從APSAA亞太暨臺灣永續行動獎評選中抱回二十四座獎項,並連續兩年從亞太地區眾多參賽城市中脫穎而出,獲得宜居永續城市獎Outstanding City的最高榮譽。此外,更屢次在全國性的評比調查中,拿下施政滿意度、宜居城市首獎。書中梳理了臺中市引領都市規劃發展的八大實踐計畫,並針對達成的效益以及理想目標詳加介紹,同時更對接國際案例。

【電子書】啟動幸福方程式

20世紀享譽全球的英國都市規劃學者彼得.霍爾(Peter Hall),在其經典著作《明日城市》(Cities of Tomorrow)中深入剖析都市規劃的核心價值——它不僅僅引導資源與空間的分配,更是一門城市與區域發展的藝術,指引城市在全球化變遷的過程中走向最適合的方向。邁入21世紀,環境氣候的驟變、科技與人工智慧(AI)的快速發展,迫使許多城市重新思索都市規劃的方向。地方文化的保存、自然生態的保護、產業發展、經濟成長,以及民眾生活需求,在全球化加速推進及聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)引領下,面臨前所未有的挑戰與機遇。臺中市做為臺灣重要城市之一,積極回應國際趨勢提出施政藍圖,包括2050願景計畫、十五項守護臺中幸福策略,引領臺中市成為以人為本、具有獨特魅力的城市,也是健康、創新、幸福、富強、宜居及永續的城市。2020年臺中市被全球化及世界城市網絡(GaWC)評為世界城市的Gamma級,為臺灣僅有的五個入榜城市之一;2024年從APSAA亞太暨臺灣永續行動獎評選中抱回二十四座獎項,並連續兩年從亞太地區眾多參賽城市中脫穎而出,獲得宜居永續城市獎Outstanding City的最高榮譽。此外,更屢次在全國性的評比調查中,拿下施政滿意度、宜居城市首獎。書中梳理了臺中市引領都市規劃發展的八大實踐計畫,並針對達成的效益以及理想目標詳加介紹,同時更對接國際案例。

證亞洲世紀:新加坡資深外交官馬凱碩回憶錄

李光耀最重用的新加坡外交官之一新加坡前駐聯合國大使馬凱碩唯一官方自傳憑藉苦讀,他走出童年逆境穿越歷史的多事之秋記錄下寶貴的人生體驗及非凡的職涯軌跡見證「彈丸小國」新加坡如何奇蹟崛起。 《見證亞洲世紀》是一本充滿智慧與洞見的回憶錄,馬凱碩以親身經歷和豐富的外交閱歷,細緻勾勒出亞洲崛起的關鍵時刻。他不僅揭示了新加坡的驚人轉變,也深刻剖析了全球政治格局的變遷。透過他的獨特視角,讀者將能深入理解亞洲如何在二十一世紀占據舉足輕重的位置。任何關心國際事務與亞洲未來的人,都不能錯過這樣一本佳作。――高希均/遠見.天下文化創辦人 在這本發人深省的回憶錄中,傑出的政治家與外交家馬凱碩回顧了新加坡從貧困的殖民地轉變為亞洲強國的歷程。 馬凱碩在《見證亞洲世紀》一書中,生動地記述了他的生命軌跡。從多民族社區的貧困童年,一路走向輝煌的外交生涯。這段旅程從新加坡、柬埔寨、澳洲、馬來西亞到美國,並進入聯合國,甚至成為安理會主席。 他遠離了自己熟悉的故土,以堅毅和勇氣迎向這個世界、開拓自己的視野,並收穫地緣政治的智慧。在此過程中,他憑藉獨特的視角,成為亞洲富有盛名的評論家之一,提出橫跨印度、中國與西方的論述。【各界推薦】 《活在亞洲世紀》是馬凱碩引人入勝的新著作,記錄了他在令人驚異和好奇的一生中所經歷的高低起伏。他以出奇開放和率直的態度描述個人的危機與職業生涯,讓許多只從他的書籍和文章窺見其政治與戰略思想的讀者感到驚訝。這是一個關於憑藉樂觀以奮力求存和保持堅毅的故事。馬凱碩在描述各國的雙邊外交和在聯合國與安理會的多邊外交親身經歷的國際權力運作與談判中,巧妙地融入他對現實政治和地緣政治動態的分析。公職人員和外交官可以從這本回憶錄汲取許多精闢的見解,以增進他們面對外交政策挑戰時的應對能力。――陳慶珠(Chan Heng Chee),前新加坡駐美大使(1996-2012)和外交部無任所大使 經歷「貧窮到富裕」,並生活在歷史上的多事之秋,將賦予任何人的生活豐富的複雜性。馬凱碩在亞洲世紀的歷程,從童年的貧困到成年的顯赫,反映出他勇敢、無畏無懼的精神。他以一個萬花筒般的視角,呈現了他在美國擔任外交官期間所經歷的世界政治激烈交鋒,以及他對新加坡本地的政治鬥爭及其開國元勛的近距離觀察,尤其是針對無與倫比的李光耀先生。這是一本令人著迷的回憶錄,以毫無保留的誠實把人們從各個全球危機帶入令人動容的個人生活與艱辛。閱讀它既是樂趣,也是教育。――梅拉.錢德(Meira Chand),新加坡文化獎得主和《不同的天空》(A Different Sky)作者 馬凱碩的回憶錄訴說了他從貧困中崛起,進而在外交與學術界達成傑出成就的非凡故事。這本深刻的個人記述也如實描繪了新加坡和東南亞令人難以置信的轉變。這是一則激勵人心的故事,優美的文筆令我愛不釋手。一本必讀佳作。――盧英德(Indra Nooyi),前百事公司(PepsiCo)董事長兼執行長 馬凱碩非凡的一生和事業軌跡記錄了新加坡做為一個獨立國家的誕生和崛起。透過充滿洞識和趣味的故事,這位傑出的外交官和公共知識份子以一貫的坦率風格激發我們認真思考「亞洲世紀」。――安妮-瑪麗.斯勞特(Anne-Marie Slaughter),新美國基金會(New America)執行長 我認識馬凱碩五十九年了,原本沒有期待會在他的回憶錄裡發現什麼新鮮事。但令我驚訝的是,他在這本毫無保留的自述中透露了生活中的許多細節,讓我忍不住在一天內讀完它。他迷人的寫作技巧和卓越的說故事能力,讓本書成為我讀過的有關新加坡公務員的最佳回憶錄之一。――張贊成(Eddie Teo),新加坡總統顧問理事會主席 我在一九八一年第一次見到馬凱碩時,他是新加坡外交部的一名中級官員,留著大鬍子,相當好鬥,但無可否認地才華洋溢。此後,我有幸見證了他的崛起,成為傑出的新加坡駐聯合國大使、李光耀公共政策學院創院院長,以及一位具有睿智和洞見並在地緣政治思想界占有一席之地的公共知識份子。他的回憶錄引人入勝地帶我們窺見他從卑微的出身到國際外交最高殿堂的迷人旅程。本書穿插了他在世界各地形形色色的軼聞,並充滿馬凱碩溫暖而親切的個人風格,對所有熱中外交職涯和渴望從中學到人生教訓的人來說,這是一本必讀的書。――夏希.塔魯爾(Shashi Tharoor),作家、國會議員、前聯合國副祕書長、前印度政府部長 亞洲的崛起是我們這個時代偉大的經濟和政治故事。沒有人的人生故事比馬凱碩――他擁有印度血統,成長於多種族的新加坡,並對西方思想和成就有著深刻的了解――更能說明這個轉變是如何以及為何發生。因此,本書不只是當今不斷變化的全球秩序中一位亞洲最有影響力的思想家引人入勝的自傳,也是他做為學生、外交官和評論家的畢生經歷與成就為西方人所提供的重要教訓。同樣重要的是,本書將有助於西方人了解一個熟悉情況且友善的局外人,如何評價他們的歷史成就和近來的愚蠢行為。――馬丁.沃夫(Martin Wolf),《金融時報》(Financial Times)首席經濟評論家 有一次我對一位資深歐洲記者說,馬凱碩一定是國際上最知名的新加坡人,她欣然同意。除了李光耀,沒有其他新加坡人能透過著作和演講獲得更廣泛的回響。馬凱碩在簡短但饒富興味的回憶錄中,讓讀者深入了解驅使他前進的力量。出身於不同文化的他,對新亞洲重新崛起於全球舞臺感到高興。馬凱碩看待中國的非華人觀點,迥異於西方普遍認為中國對世界和平與穩定帶來某種威脅的看法。馬凱碩對全球政治中原始權力所扮演角色的分析發人深省。他近距離觀察並親身體驗。馬凱碩坦率承認他在新加坡和國外都有批評者,並試圖了解他們對他的批評。人們可以感覺到他寫這些段落時一定感到痛苦。身為李光耀公共政策學院創院院長,馬凱碩對該學院的卓越成就功不可沒,但即使在該學院,他也遭受許多批評。令人慶幸的是,在遭遇每一次人生挑戰後,他都能變得更強大、更充滿活力。他的經歷和成就非一般人可以比擬。馬凱碩的回憶錄不只與外交事務有關,它也記敘他在新加坡的故事中未被不幸或艱難擊倒的個人生活。他的故事將激勵年輕一代的新加坡人。――楊榮文(George Yeo),前新加坡外交部長

【電子書】見證亞洲世紀

李光耀最重用的新加坡外交官之一新加坡前駐聯合國大使馬凱碩唯一官方自傳憑藉苦讀,他走出童年逆境穿越歷史的多事之秋記錄下寶貴的人生體驗及非凡的職涯軌跡見證「彈丸小國」新加坡如何奇蹟崛起。 《見證亞洲世紀》是一本充滿智慧與洞見的回憶錄,馬凱碩以親身經歷和豐富的外交閱歷,細緻勾勒出亞洲崛起的關鍵時刻。他不僅揭示了新加坡的驚人轉變,也深刻剖析了全球政治格局的變遷。透過他的獨特視角,讀者將能深入理解亞洲如何在二十一世紀占據舉足輕重的位置。任何關心國際事務與亞洲未來的人,都不能錯過這樣一本佳作。――高希均/遠見.天下文化創辦人 在這本發人深省的回憶錄中,傑出的政治家與外交家馬凱碩回顧了新加坡從貧困的殖民地轉變為亞洲強國的歷程。 馬凱碩在《見證亞洲世紀》一書中,生動地記述了他的生命軌跡。從多民族社區的貧困童年,一路走向輝煌的外交生涯。這段旅程從新加坡、柬埔寨、澳洲、馬來西亞到美國,並進入聯合國,甚至成為安理會主席。 他遠離了自己熟悉的故土,以堅毅和勇氣迎向這個世界、開拓自己的視野,並收穫地緣政治的智慧。在此過程中,他憑藉獨特的視角,成為亞洲富有盛名的評論家之一,提出橫跨印度、中國與西方的論述。【各界推薦】 《活在亞洲世紀》是馬凱碩引人入勝的新著作,記錄了他在令人驚異和好奇的一生中所經歷的高低起伏。他以出奇開放和率直的態度描述個人的危機與職業生涯,讓許多只從他的書籍和文章窺見其政治與戰略思想的讀者感到驚訝。這是一個關於憑藉樂觀以奮力求存和保持堅毅的故事。馬凱碩在描述各國的雙邊外交和在聯合國與安理會的多邊外交親身經歷的國際權力運作與談判中,巧妙地融入他對現實政治和地緣政治動態的分析。公職人員和外交官可以從這本回憶錄汲取許多精闢的見解,以增進他們面對外交政策挑戰時的應對能力。――陳慶珠(Chan Heng Chee),前新加坡駐美大使(1996-2012)和外交部無任所大使 經歷「貧窮到富裕」,並生活在歷史上的多事之秋,將賦予任何人的生活豐富的複雜性。馬凱碩在亞洲世紀的歷程,從童年的貧困到成年的顯赫,反映出他勇敢、無畏無懼的精神。他以一個萬花筒般的視角,呈現了他在美國擔任外交官期間所經歷的世界政治激烈交鋒,以及他對新加坡本地的政治鬥爭及其開國元勛的近距離觀察,尤其是針對無與倫比的李光耀先生。這是一本令人著迷的回憶錄,以毫無保留的誠實把人們從各個全球危機帶入令人動容的個人生活與艱辛。閱讀它既是樂趣,也是教育。――梅拉.錢德(Meira Chand),新加坡文化獎得主和《不同的天空》(A Different Sky)作者 馬凱碩的回憶錄訴說了他從貧困中崛起,進而在外交與學術界達成傑出成就的非凡故事。這本深刻的個人記述也如實描繪了新加坡和東南亞令人難以置信的轉變。這是一則激勵人心的故事,優美的文筆令我愛不釋手。一本必讀佳作。――盧英德(Indra Nooyi),前百事公司(PepsiCo)董事長兼執行長 馬凱碩非凡的一生和事業軌跡記錄了新加坡做為一個獨立國家的誕生和崛起。透過充滿洞識和趣味的故事,這位傑出的外交官和公共知識份子以一貫的坦率風格激發我們認真思考「亞洲世紀」。――安妮-瑪麗.斯勞特(Anne-Marie Slaughter),新美國基金會(New America)執行長 我認識馬凱碩五十九年了,原本沒有期待會在他的回憶錄裡發現什麼新鮮事。但令我驚訝的是,他在這本毫無保留的自述中透露了生活中的許多細節,讓我忍不住在一天內讀完它。他迷人的寫作技巧和卓越的說故事能力,讓本書成為我讀過的有關新加坡公務員的最佳回憶錄之一。――張贊成(Eddie Teo),新加坡總統顧問理事會主席 我在一九八一年第一次見到馬凱碩時,他是新加坡外交部的一名中級官員,留著大鬍子,相當好鬥,但無可否認地才華洋溢。此後,我有幸見證了他的崛起,成為傑出的新加坡駐聯合國大使、李光耀公共政策學院創院院長,以及一位具有睿智和洞見並在地緣政治思想界占有一席之地的公共知識份子。他的回憶錄引人入勝地帶我們窺見他從卑微的出身到國際外交最高殿堂的迷人旅程。本書穿插了他在世界各地形形色色的軼聞,並充滿馬凱碩溫暖而親切的個人風格,對所有熱中外交職涯和渴望從中學到人生教訓的人來說,這是一本必讀的書。――夏希.塔魯爾(Shashi Tharoor),作家、國會議員、前聯合國副祕書長、前印度政府部長 亞洲的崛起是我們這個時代偉大的經濟和政治故事。沒有人的人生故事比馬凱碩――他擁有印度血統,成長於多種族的新加坡,並對西方思想和成就有著深刻的了解――更能說明這個轉變是如何以及為何發生。因此,本書不只是當今不斷變化的全球秩序中一位亞洲最有影響力的思想家引人入勝的自傳,也是他做為學生、外交官和評論家的畢生經歷與成就為西方人所提供的重要教訓。同樣重要的是,本書將有助於西方人了解一個熟悉情況且友善的局外人,如何評價他們的歷史成就和近來的愚蠢行為。――馬丁.沃夫(Martin Wolf),《金融時報》(Financial Times)首席經濟評論家 有一次我對一位資深歐洲記者說,馬凱碩一定是國際上最知名的新加坡人,她欣然同意。除了李光耀,沒有其他新加坡人能透過著作和演講獲得更廣泛的回響。馬凱碩在簡短但饒富興味的回憶錄中,讓讀者深入了解驅使他前進的力量。出身於不同文化的他,對新亞洲重新崛起於全球舞臺感到高興。馬凱碩看待中國的非華人觀點,迥異於西方普遍認為中國對世界和平與穩定帶來某種威脅的看法。馬凱碩對全球政治中原始權力所扮演角色的分析發人深省。他近距離觀察並親身體驗。馬凱碩坦率承認他在新加坡和國外都有批評者,並試圖了解他們對他的批評。人們可以感覺到他寫這些段落時一定感到痛苦。身為李光耀公共政策學院創院院長,馬凱碩對該學院的卓越成就功不可沒,但即使在該學院,他也遭受許多批評。令人慶幸的是,在遭遇每一次人生挑戰後,他都能變得更強大、更充滿活力。他的經歷和成就非一般人可以比擬。馬凱碩的回憶錄不只與外交事務有關,它也記敘他在新加坡的故事中未被不幸或艱難擊倒的個人生活。他的故事將激勵年輕一代的新加坡人。――楊榮文(George Yeo),前新加坡外交部長

AI底層真相:如何避免數位滲透的陰影

閱讀本書,您可以知道:1. 如何掌控自己的數位隱私權。2. 如何避免成為深度偽造技術的受害者。3. 當機器管理出現問題時該怎麼處理。4. 人臉辨識技術和犯罪預防系統有哪些風險。5. 如何正確看待人工智慧。面對AI新科技,沒有人是局外人想成為AI的主人,先了解AI底層的真相自從ChatGPT等功能強大的AI工具上市,人人都成為通才,無論醫學診斷、刑事司法、社會福利、貸款申請或藝術創作,似乎人人都能用AI提升做事效率、甚至讓AI做決策。企業家與投資人還聲稱AI最後能解決人類的所有問題。只是AI工具真的完美無缺嗎?本書作者穆吉亞探索AI的實際影響,驚覺AI已悄然滲透進日常生活,而它最深層的面貌,並沒有那麼亮麗:●AI演算法的背後,是用數百萬人類進行標記●狹隘的資料集導致演算法有偏見●設計不夠嚴謹造成社會不公●權力集中在少數幾間大公司手裡●法律尚未跟上AI發展的腳步穆吉亞強調,無腦依賴AI工具不是好事,我們應該了解AI的機制,積極參與相關法律的制定。只有讓AI的發展更加透明與包容,真正以人為本,我們才能成為AI的主人,用AI打造美好的未來。各界專家推薦林明仁︱臺灣大學經濟系特聘教授洪士灝︱臺灣大學資訊工程學系教授陳鳳馨︱資深媒體人、News98《財經起床號》主持人程世嘉︱iKala共同創辦人暨執行長葛如鈞︱臺灣大學資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授(依姓氏筆劃順序排列)☆美國亞馬遜書店編輯選書☆2024年英國女性非小說獎決選作品

【電子書】AI底層真相

閱讀本書,您可以知道:1. 如何掌控自己的數位隱私權。2. 如何避免成為深度偽造技術的受害者。3. 當機器管理出現問題時該怎麼處理。4. 人臉辨識技術和犯罪預防系統有哪些風險。5. 如何正確看待人工智慧。面對AI新科技,沒有人是局外人想成為AI的主人,先了解AI底層的真相自從ChatGPT等功能強大的AI工具上市,人人都成為通才,無論醫學診斷、刑事司法、社會福利、貸款申請或藝術創作,似乎人人都能用AI提升做事效率、甚至讓AI做決策。企業家與投資人還聲稱AI最後能解決人類的所有問題。只是AI工具真的完美無缺嗎?本書作者穆吉亞探索AI的實際影響,驚覺AI已悄然滲透進日常生活,而它最深層的面貌,並沒有那麼亮麗:●AI演算法的背後,是用數百萬人類進行標記●狹隘的資料集導致演算法有偏見●設計不夠嚴謹造成社會不公●權力集中在少數幾間大公司手裡●法律尚未跟上AI發展的腳步穆吉亞強調,無腦依賴AI工具不是好事,我們應該了解AI的機制,積極參與相關法律的制定。只有讓AI的發展更加透明與包容,真正以人為本,我們才能成為AI的主人,用AI打造美好的未來。各界專家推薦林明仁︱臺灣大學經濟系特聘教授洪士灝︱臺灣大學資訊工程學系教授陳鳳馨︱資深媒體人、News98《財經起床號》主持人程世嘉︱iKala共同創辦人暨執行長葛如鈞︱臺灣大學資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授(依姓氏筆劃順序排列)☆美國亞馬遜書店編輯選書☆2024年英國女性非小說獎決選作品

開放:突破台灣格局(修訂版)

以推動台灣前進的「五大軟實力」取代武力開放、文明、進步、和平、學習凝聚高希均教授一生學思與淬鍊於關鍵時刻給予台灣的迫切叮嚀高希均教授「打造台灣軟實力之島」系列卷一台灣的未來要如何走?開放,決定了一切——二十世紀下半葉,「開放社會」與「競爭力」兩個觀念改變了世界政經版圖——早在半世紀前,齊邦媛教授在經濟學大師海耶克教授(Friedrich Hayek)的演講中,將「Open Society」口譯為「開放社會」,送給了台灣聽眾一個石破天驚的新思路,其影響歷久彌新。其後的半個世紀,「開放」(openness)及「開放社會」成為「落後地區」變身「開發國家」的重要啟蒙觀念,也是一個最有效的發展策略。由於美國擁有全球最「開放社會」,它形成了最有競爭力的社會;正因中國大陸推動「開放」,才能在三十年間「和平崛起」,將一個貧窮落後的國家,變成了全球坐二望一的大經濟體。開放是不容易走的路,更不是一個空洞的政策宣示。台灣若無世界頂尖的人才,就不要想賺世界的錢。透過本書,長期耕耘教育與知識推廣產業的高希均教授指出:「開放」即使在先進國家,也仍有各種程度的不開放,如對移民、科技等限制。「開放」實在是一個民主體制、法治社會及心態公平、全球化合作下的折衷。台灣不肯、不敢、不夠開放時,也就會理所當然的變成各種國際經濟貿易協定的局外人。台灣的命運掌握在人民的開放心態之中。此外,「開放」亦是透過市場的競爭機制,決定成敗;禁不起考驗的自然就淘汰, 正因為有淘汰,產業主不得不拚命努力,有生命力的新產業也可以興起;僱用的工資也就可以上升。如果因為開放而受到淘汰的產業,政府自也可以考慮短期的救濟及轉業的訓練;但千萬不能因此而不敢開放,尤其不能鎖國。本書部分內容曾以《開放台灣》書名於2015年出版,文章皆取材自作者歷年撰述的文字,書中從國內外各種實例及切身經驗不斷指陳:只有開放、興利、鬆綁,台灣才有出路。

文明:展現台灣驕傲(修訂版)

以推動台灣前進的「五大軟實力」取代武力開放、文明、進步、和平、學習凝聚高希均教授一生學思與淬鍊於關鍵時刻給予台灣的迫切叮嚀高希均教授「打造台灣軟實力之島」系列卷二從「白吃午餐」到「溫水青蛙」在混亂的世局裡,必須認清——「少寄望於政府,多寄望於自己。」「文明」才是追求的標竿一九五九年,一個二十三歲的青年,幸運得到一份獎學金去美國主修經濟發展。受到「新觀念」的衝擊,看到自由、富裕、文明的現代社會,從此決定,一生的職志就是:提倡、傳播、落實進步觀念。在前進「文明台灣」的路上,我們的「文明清單」,兌現了幾項?․社會要擁有現代化的基本設施與生活環境。․社會要擁有文化、教育、科技、醫藥、環保等高度水準。․人人要有同等的權力、義務與機會,不能有性別、宗教、膚色、方言等歧視。․個人不能變成社會的負擔,因此要自立自主。․個人要變成是社會的資產,因此要分享、分擔。․沒有戰爭的復活、民粹的恐懼、貧窮的威脅、不公不義的傷痛。․政府與民間要共有「與時俱進」的危機感及改革。․政府與民間要共有融入世界的決心與政策。本書部分內容曾以《文明台灣》書名於2019年出版。六十年來,高希均教書、寫書、編書、評書、選書、出書,做為一名「為書而生」的「書生」,他在西方文明與東方文化間探索,將所學所思寫成本書,鼓舞華人世界共同追求文明社會。

進步:累積台灣優勢(修訂版)

以推動台灣前進的「五大軟實力」取代武力開放、文明、進步、和平、學習凝聚高希均教授一生學思與淬鍊於關鍵時刻給予台灣的迫切叮嚀高希均教授「打造台灣軟實力之島」系列卷三六十年前一無所有、負笈千里的學子將自海外帶回的豐沛知識化為能在故鄉落地實踐的進步觀念持續分享及推廣為社會升級提供殷切的建言在疫情肆虐、經濟受衝擊、施政開倒車的日子裡,可還記得那顆滿懷熱血、「書生報國」的初心?讓我們繼續堅持「讀一流書,做一流人,建一流社會」的初衷,持續奮進,學習進步觀念,一同提升台灣社會的生命力。高希均教授是華人世界倡導且傳播進步觀念的先行者。五十年來,一向以身作則,與時俱進,持續撰書與論著,勤耕不輟。身為傑出經濟學者和教育家的高教授,在七○年代秉持著「書生報國」的熱切,放下在美國傑出的教職,用關懷社會的心志投身文化出版,接連在1981年發起創辦《天下》雜誌、1982年與王力行創辦「天下文化」、 1986年與王力行、張作錦創辦《遠見》雜誌。其所創立及帶領的「遠見‧天下文化事業群」,近四十年來致力以傳播進步觀念為志業,現已成為華人世界深具影響力的集團,積極推廣「讀一流書、做一流人、建一流社會」終身學習觀念。本書部分內容曾以《進步台灣》書名於2021年出版。全書涵蓋五大部分:從八○年代起高希均教授創辦雜誌和出版社的回顧;他在《天下》雜誌上發表過的文章(一九八一~一九八六)、《遠見》雜誌發表過的文章(一九八六~一九八九),以及在全球新冠肺炎肆虐下的幾篇文章。