-

排序

- 圖片

- 條列

道藏三十六真經

「道藏三十六真經」通常指的是道教經典中的「三十六部尊經」,這些經文是道教修行的重要文獻,涵蓋了道教的教義、修行方法和理論。根據證據,這些經文分為三洞,即「洞真、洞玄、洞神」,每洞各包含十二部,共計三十六部。 具體來說,「三十六部尊經」包括: 洞真十二部:主要講述天地造化、陰陽變化、九轉還丹、金液煉形飛仙之道。 洞玄十二部:涉及消災治病、謝過祈禳、濟度薦拔存亡之道。 洞神十二部:闡述治國治家修身之道。 這些經文在道教中具有重要地位,被認為是修行者必須研習的經典,其內容融合了佛道兩家的思想,強調修心養性、行善積德、清淨無為等修行理念。此外,這些經文還被收錄於《正統道藏》中,並在歷史上對隋唐時期的道教發展產生了深遠影響。

誠齋易傳(上)

《誠齋易傳》最初名為《易外傳》,後改名為《誠齋易傳》。全書共二十卷,內容以《周易》的卦序和卦爻辭為基礎,結合歷史故事和人事來闡釋義理。楊萬里在書中主張「以史證易」,即通過歷史事件和人事來解釋《周易》的卦爻辭,從而將儒家的義理思想與《周易》的占卜體系相結合。這種方法不同於傳統的以象數或邵雍之學為主的解易方式,而是更注重人事與天道的關係。楊萬里在書中強調,《周易》的核心在於人事而非天道。他認為聖人作《易》的本意是通過占卜來指導人事,而非單純解釋自然現象。因此,他在解釋卦爻辭時,往往引用三代至隋唐的歷史事實,並結合儒家義理進行詮釋。這種以人事為中心的解易方法,使得《誠齋易傳》成為南宋易學「兩派六宗」中的重要流派之一。

誠齋易傳(下)

《誠齋易傳》最初名為《易外傳》,後改名為《誠齋易傳》。全書共二十卷,內容以《周易》的卦序和卦爻辭為基礎,結合歷史故事和人事來闡釋義理。楊萬里在書中主張「以史證易」,即通過歷史事件和人事來解釋《周易》的卦爻辭,從而將儒家的義理思想與《周易》的占卜體系相結合。這種方法不同於傳統的以象數或邵雍之學為主的解易方式,而是更注重人事與天道的關係。楊萬里在書中強調,《周易》的核心在於人事而非天道。他認為聖人作《易》的本意是通過占卜來指導人事,而非單純解釋自然現象。因此,他在解釋卦爻辭時,往往引用三代至隋唐的歷史事實,並結合儒家義理進行詮釋。這種以人事為中心的解易方法,使得《誠齋易傳》成為南宋易學「兩派六宗」中的重要流派之一。

【電子書】誠齋易傳(上冊)

《誠齋易傳》最初名為《易外傳》,後改名為《誠齋易傳》。全書共二十卷,內容以《周易》的卦序和卦爻辭為基礎,結合歷史故事和人事來闡釋義理。楊萬里在書中主張「以史證易」,即通過歷史事件和人事來解釋《周易》的卦爻辭,從而將儒家的義理思想與《周易》的占卜體系相結合。這種方法不同於傳統的以象數或邵雍之學為主的解易方式,而是更注重人事與天道的關係。楊萬里在書中強調,《周易》的核心在於人事而非天道。他認為聖人作《易》的本意是通過占卜來指導人事,而非單純解釋自然現象。因此,他在解釋卦爻辭時,往往引用三代至隋唐的歷史事實,並結合儒家義理進行詮釋。這種以人事為中心的解易方法,使得《誠齋易傳》成為南宋易學「兩派六宗」中的重要流派之一。

【電子書】誠齋易傳(下冊)

《誠齋易傳》最初名為《易外傳》,後改名為《誠齋易傳》。全書共二十卷,內容以《周易》的卦序和卦爻辭為基礎,結合歷史故事和人事來闡釋義理。楊萬里在書中主張「以史證易」,即通過歷史事件和人事來解釋《周易》的卦爻辭,從而將儒家的義理思想與《周易》的占卜體系相結合。這種方法不同於傳統的以象數或邵雍之學為主的解易方式,而是更注重人事與天道的關係。楊萬里在書中強調,《周易》的核心在於人事而非天道。他認為聖人作《易》的本意是通過占卜來指導人事,而非單純解釋自然現象。因此,他在解釋卦爻辭時,往往引用三代至隋唐的歷史事實,並結合儒家義理進行詮釋。這種以人事為中心的解易方法,使得《誠齋易傳》成為南宋易學「兩派六宗」中的重要流派之一。

荀子集解(王先謙版)

《荀子》共二十卷,是我國先秦時期傑出的唯物主義思想家、哲學家荀子的著述及其弟子對其言行的輯録,是研究其思想的重要資料。自唐代楊倞作注後,直至晚清,學者王先謙才開始對它進行全面的校勘詮釋。王先謙採集各家之説,發揮己見,編成《荀子集解》。該書脈絡清楚,是一個比較完善的注本。

【電子書】荀子集解(王先謙版)

《荀子》共二十卷,是我國先秦時期傑出的唯物主義思想家、哲學家荀子的著述及其弟子對其言行的輯録,是研究其思想的重要資料。自唐代楊倞作注後,直至晚清,學者王先謙才開始對它進行全面的校勘詮釋。王先謙採集各家之説,發揮己見,編成《荀子集解》。該書脈絡清楚,是一個比較完善的注本。

荀子講義

在《荀子講義》中,程兆熊先生力闢荀子性惡之非,他認為:「若人之性惡,便即無人性之善的可能。而性情之教,非由內發,即使有其重要性,亦將無其必然性。」也就是說,荀子的性惡論無法解決道德的根源與動力問題。在他看來,假如人性是惡的,這就意味著一個人缺乏足夠的道德動力,即使有外在的禮樂教化,也只會顯得被動與無力。並且,如果聖人對禮樂的創制不是基於人性之善的領悟,而僅僅是對治人性之惡的一套外在化規則,那麼禮樂雖然有其存在的重要性,但是卻並不足以導人向善。故而,程先生一方面雖然承認荀子所講的「性」中的本能性因素,卻認為那不可以稱之為「人性」。另一方面他則著重挖掘荀子思想中的性善論資源。(中國礦業大學中文系 胡可濤教授)

【電子書】方東美中國哲學平議

方東美先生的中國哲學研究成果,對於筆者是有高度重要意義的,可以說筆者在校求學期間的所有中西哲學的老師都是方先生的學生弟子,特別是指導教授張永儁先生,筆者的中國哲學認識視角就來自張永儁教授深化發展的方先生思想。對於方先生的研究,坊間已有多本著作為其探究,本書之作,特別從方法論進路,肯定方先生對於中國哲學特質的準確定位,感念他對於中國哲學優異性的高度盛贊立場,但也要從最新的問題意識與研究方法的角度,剖析探究,適度反思,甚至批評,以期有所發展。

【電子書】荀子講義

在《荀子講義》中,程兆熊先生力闢荀子性惡之非,他認為:「若人之性惡,便即無人性之善的可能。而性情之教,非由內發,即使有其重要性,亦將無其必然性。」也就是說,荀子的性惡論無法解決道德的根源與動力問題。在他看來,假如人性是惡的,這就意味著一個人缺乏足夠的道德動力,即使有外在的禮樂教化,也只會顯得被動與無力。並且,如果聖人對禮樂的創制不是基於人性之善的領悟,而僅僅是對治人性之惡的一套外在化規則,那麼禮樂雖然有其存在的重要性,但是卻並不足以導人向善。故而,程先生一方面雖然承認荀子所講的「性」中的本能性因素,卻認為那不可以稱之為「人性」。另一方面他則著重挖掘荀子思想中的性善論資源。(中國礦業大學中文系 胡可濤教授)

人學:一個精神科學的人類學之研究

「人類學」原是西洋古代思想家的一個熱門,其目的在解答「人是甚麼」一個基本問題,換言之,就要指出人之異於禽獸而能首出萬物的特點(人性)。 構成人類文化的基本元素是人與其所據而生存的大地。因此對人與地的特性,兩者互依的關係,必須加以研究。本書的目的便是要解答這一問題,而不去顧慮各學科的分界。

【電子書】人學:一個精神科學的人類學之研究

「人類學」原是西洋古代思想家的一個熱門,其目的在解答「人是甚麼」一個基本問題,換言之,就要指出人之異於禽獸而能首出萬物的特點(人性)。構成人類文化的基本元素是人與其所據而生存的大地。因此對人與地的特性,兩者互依的關係,必須加以研究。本書的目的便是要解答這一問題,而不去顧慮各學科的分界。

荀子集解(謝墉版)

荀子,名況,戰國時期趙國人(西元前313年-前238年),著名思想家、教育家,儒家代表人物之一。孔子中心思想為「仁」,孟子為「義」。荀子繼二人後提出「禮」,從社會脈絡方面出發,重視社會秩序。荀子和孟子的「性善」說相反,認為人與生俱來就想滿足慾望,若慾望得不到滿足,「則必爭」。因此主張人性本「惡」、「其善者偽也」。須要「師化之法禮義之道」,通過「注錯習俗」、「化性起偽」,才可以為善。荀子也反對天命、鬼神迷信之說,肯定了「天行有常」即自然運行法則,不以人們的意識為轉移,提出「制天命而用之」的人定勝天思想。《荀子》一書共三十二篇(勸學篇第一、堯問篇第三十二),內容總結和發展了先秦哲學思想,是對先秦各學派一個批判性的總結;以民間文學形式宣傳為君、治國之道。而荀子的政治思想是主張「禮治」。他積極鼓勵以禮樂制度來節制人之情慾,以克服人的惡性。

【電子書】荀子集解(謝墉版)

荀子,名況,戰國時期趙國人(西元前313年-前238年),著名思想家、教育家,儒家代表人物之一。孔子中心思想為「仁」,孟子為「義」。荀子繼二人後提出「禮」,從社會脈絡方面出發,重視社會秩序。荀子和孟子的「性善」說相反,認為人與生俱來就想滿足慾望,若慾望得不到滿足,「則必爭」。因此主張人性本「惡」、「其善者偽也」。須要「師化之法禮義之道」,通過「注錯習俗」、「化性起偽」,才可以為善。荀子也反對天命、鬼神迷信之說,肯定了「天行有常」即自然運行法則,不以人們的意識為轉移,提出「制天命而用之」的人定勝天思想。《荀子》一書共三十二篇(勸學篇第一、堯問篇第三十二),內容總結和發展了先秦哲學思想,是對先秦各學派一個批判性的總結;以民間文學形式宣傳為君、治國之道。而荀子的政治思想是主張「禮治」。他積極鼓勵以禮樂制度來節制人之情慾,以克服人的惡性。

鵝湖民國學案(第2輯上冊)

本書志在承繼《宋元學案》、《明儒學案》、《中國近三百年學術史》,就民國時代之學術思想人物、事蹟、思想作述說。由台大法學博土呂榮海律師、賴研邀集三十多位同志共同撰述。

鵝湖民國學案(第2輯下冊)

本書志在承繼《宋元學案》、《明儒學案》、《中國近三百年學術史》,就民國時代之學術思想人物、事蹟、思想作述說。由台大法學博土呂榮海律師、賴研邀集三十多位同志共同撰述。

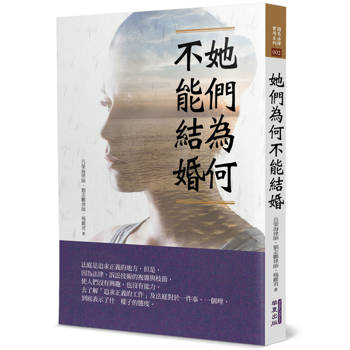

【電子書】她們為何不能結婚

國塑弊案,可以說是七十四年度最重大的司法案件。在這同時,合庫代管十信,也發生合庫是否繼續執行十信原有「女性職員結婚須辭職」之規定及慣例的問題,並進而發生「結婚退職金」的訴訟糾紛。對於十信而言,真是多事之秋。由於此案對全國女性上班族影響至為重大,有必要讓大家知道及共同來討論。當我們拋開「上級」審就是「對」的看法,而依實質「審判獨立」(非上下從屬關係)的角度來加以觀察,不禁要問:那一個看法才是正確的﹖那一種看法才符合民眾的「正義感覺」,到底法律解釋有無客觀性﹖如何儘量追求法律解釋之客觀性、正確性﹖

【電子書】鵝湖民國學案.第2輯(下冊)

本書志在承繼《宋元學案》、《明儒學案》、《中國近三百年學術史》,就民國時代之學術思想人物、事蹟、思想作述說。由台大法學博土呂榮海律師、賴研邀集三十多位同志共同撰述。