-

排序

- 圖片

- 條列

臺灣史論集一:山、海、平原的歷史

本書總題臺灣史論集,共分二冊,第一冊副題為:山、海、平原的歷史,第二冊副題:海行兮的年代。本冊收有作者十二篇論文,以及一篇考證小文。若著眼於人群的活動,山、海、平原是臺灣歷史的三個元素,在歷史的發展過程中不斷起作用,有時交互起作用,有時分別起作用,或彼消此長,或毫無干係,端視議題而定。當我們研究島嶼歷史,如果心中懷有這三個意象,會有在茫茫大海中航行找到定位的安穩感,也能隨時維持一個以臺灣為主體的全視野。本冊論文撰寫時間橫跨二十四年(1999-2023),它們不是因為先有「山、海、平原」的概念而撰寫的,但反映了這個追尋的過程及其若干成果。十二篇論文,整合來看,大致呈現「山、海、平原」的臺灣的眾多面相。

【電子書】臺灣史論集一:山、海、平原的歷史

本書總題臺灣史論集,共分二冊,第一冊副題為:山、海、平原的歷史,第二冊副題:海行兮的年代。本冊收有作者十二篇論文,以及一篇考證小文。若著眼於人群的活動,山、海、平原是臺灣歷史的三個元素,在歷史的發展過程中不斷起作用,有時交互起作用,有時分別起作用,或彼消此長,或毫無干係,端視議題而定。當我們研究島嶼歷史,如果心中懷有這三個意象,會有在茫茫大海中航行找到定位的安穩感,也能隨時維持一個以臺灣為主體的全視野。本冊論文撰寫時間橫跨二十四年(1999-2023),它們不是因為先有「山、海、平原」的概念而撰寫的,但反映了這個追尋的過程及其若干成果。十二篇論文,整合來看,大致呈現「山、海、平原」的臺灣的眾多面相。

【電子書】臺灣史論集一:山、海、平原的歷史

本書總題臺灣史論集,共分二冊,第一冊副題為:山、海、平原的歷史,第二冊副題:海行兮的年代。本冊收有作者十二篇論文,以及一篇考證小文。若著眼於人群的活動,山、海、平原是臺灣歷史的三個元素,在歷史的發展過程中不斷起作用,有時交互起作用,有時分別起作用,或彼消此長,或毫無干係,端視議題而定。當我們研究島嶼歷史,如果心中懷有這三個意象,會有在茫茫大海中航行找到定位的安穩感,也能隨時維持一個以臺灣為主體的全視野。本冊論文撰寫時間橫跨二十四年(1999-2023),它們不是因為先有「山、海、平原」的概念而撰寫的,但反映了這個追尋的過程及其若干成果。十二篇論文,整合來看,大致呈現「山、海、平原」的臺灣的眾多面相。

霧峰林家三部曲:興起、中挫與重振

清代臺灣史研究的里程碑 臺灣傳奇大家族的百年故事 霧峰林家是臺灣最具影響力的家族,自清代以至日治時代,名人輩出,各領風騷,如林文察、林朝棟、林祖密(季商)、林獻堂等,被譽為「樹大蔭也大」。此一重要家族如何興起,無疑是臺灣史上的重要課題。 1980 年代,臺灣史學者黃富三教授出版《霧峰林家的興起》、《霧峰林家的中挫》兩書,利用霧峰林家所藏之私人文書,重建了臺灣第一家族在十八、十九世紀的興衰史,並從中探討清代臺灣的政治、經濟、社會變化。在臺灣史發展過程中,這兩本著作是當時具有代表性之作品,亦是臺灣史研究學術化之重要里程碑。前兩書出版三十餘年之後,黃富三教授進一步蒐集大批新發掘之文書,經長年解讀、研究後,完成第三部大作《霧峰林家的重振》。 這部經典三部曲,從宏觀角度完整呈現霧峰林家與清廷間之官紳複雜關係,深入論析其由抗衡(confrontation)、調適(compromise)到合作(cooperation)之階段性演變,不但突顯林家之獨特族性,而且揭開清帝國治臺政策本質之面紗。 ▍《霧峰林家的興起》 霧峰林家的崛起方式,與臺灣其他大家族有極大的不同,開臺祖冒險渡臺,深入番界山區拓墾起家,長年與自然環境搏鬥,並與官府、原住民、移民間有恩怨情仇的複雜關係,形成其武家族性與驟起驟落的族運。 《霧峰林家的興起》結合了官方檔案、林家文書、民間傳說等多方資料,重建早期林家歷史,內容涵蓋自開臺祖林石開始,到十九世紀林文察陞任封疆大吏的過程,介紹這段時間林家興衰不定的命運:由林石在大里杙拓荒致富,經林爽文之亂而家道中衰,而林甲寅再興家業,以至林文察竄升為福建陸路提督,一度兼掛水師提督。這是霧峰林家渡海拓荒到封疆大吏的故事。 書中既寫林家生存奮鬥的血淚故事,也寫强宗巨族間的結怨仇殺;既描述戰場上的叱咤風雲,也記錄政壇中的勾心鬥角,這些故事共同交織成一系列驚心動魄的圖畫。 ▍《霧峰林家的中挫》 十九世紀中葉,霧峰林家因效力清廷,在小刀會、太平天國及戴潮春之役中,屢立戰功,林文察高居福建陸路提督之位,其弟林文明亦榮任副將之職,其家勢之隆盛,在臺灣史上殆無其匹。 然而,家運無常似乎是林家的宿命,緊接而來的是一連串的挫折與危機。首先,林家因宦途受阻而退居鄉紳;接著,遭到政敵與中部鄰族之夾擊,導致頂厝系(二房)林奠國之繫獄省城與下厝系(長房)林文明之血濺公堂,甚至於幾乎遭到抄家滅族之厄。 這是林氏族史上繼林爽文之亂後之第二次重挫與危機。林家隱忍退讓,以司法手段代替武力方式,展開自救行動。歷經四次京控,雖未能勝訴,然其鄉紳地位與族產終獲保全,開創之後東山再起之契機。 《霧峰林家的中挫》敘述1861至1885年間驚濤駭浪的林家族運,藉此並可了解清代臺灣的三大問題:即官紳間之共利與相剋的複雜關係、中部豪族彼此間之制衡狀況,及司法體系之行政干預問題。透過此一重要家族的微觀式研究,更深一層地透視清代臺灣史。 ▍《霧峰林家的重振》 霧峰林家是乾隆時代崛起之家族,透過冒險拓墾而迅速致富,崛起為地方頭人,到了十九世紀,族人林文察甚至曾經官拜封疆大吏。然而在戴潮春事件平定後,清廷改採抑紳政策,對戰功赫赫之林家由重用轉為壓抑,不僅林文察戰死沙場,其弟文明竟慘死彰化縣公堂,且背負「叛亂」惡名,家運中衰。 直到十九世紀下半葉,臺灣外患日增。建省之後,首任巡撫劉銘傳迫於外力壓迫與內部需要,積極推動新政,並破格重用臺灣紳商以協助推行,與林家結合成「官紳共利體」。霧峰林家即在此一政治背景下,創造了家勢重振之新機運。 《霧峰林家的重振》,是黃富三教授繼《霧峰林家的興起》、《霧峰林家的中挫》之後,歷經三十餘年完成之鉅著,也是霧峰林家三部曲之完結篇,透過公私文書,細緻而深入地描繪了霧峰林家如何在經歷挫折後東山再起,最後蛻變為中部最大家族。

霧峰林家的興起:從渡海拓荒到封疆大吏(1729-1864)

霧峰林家是臺灣最具影響力的家族,但其崛起方式,與臺灣其他大家族有極大的不同,開臺祖冒險渡臺,深入番界山區拓墾起家,長年與自然環境搏鬥,並與官府、原住民、移民間有恩怨情仇的複雜關係,形成其武家族性與驟起驟落的族運。 《霧峰林家的興起》結合了官方檔案、林家文書、民間傳說等多方資料,重建早期林家歷史,內容涵蓋自開臺祖林石開始,到十九世紀林文察陞任封疆大吏的過程,介紹這段時間林家興衰不定的命運:由林石在大里杙拓荒致富,經林爽文之亂而家道中衰,而林甲寅再興家業,以至林文察竄升為福建陸路提督,一度兼掛水師提督。這是霧峰林家渡海拓荒到封疆大吏的故事。 書中既寫林家生存奮鬥的血淚故事,也寫强宗巨族間的結怨仇殺;既描述戰場上的叱咤風雲,也記錄政壇中的勾心鬥角,這些故事共同交織成一系列驚心動魄的圖畫。

霧峰林家的中挫:從宦途巔峰到存亡關頭(1864-1882)

十九世紀中葉,霧峰林家因效力清廷,在小刀會、太平天國及戴潮春之役中,屢立戰功,林文察高居福建陸路提督之位,其弟林文明亦榮任副將之職,其家勢之隆盛,在臺灣史上殆無其匹。 然而,家運無常似乎是林家的宿命,緊接而來的是一連串的挫折與危機。首先,林家因宦途受阻而退居鄉紳;接著,遭到政敵與中部鄰族之夾擊,導致頂厝系(二房)林奠國之繫獄省城與下厝系(長房)林文明之血濺公堂,甚至於幾乎遭到抄家滅族之厄。 這是林氏族史上繼林爽文之亂後之第二次重挫與危機。林家隱忍退讓,以司法手段代替武力方式,展開自救行動。歷經四次京控,雖未能勝訴,然其鄉紳地位與族產終獲保全,開創之後東山再起之契機。 《霧峰林家的中挫》敘述1864至1882年間驚濤駭浪的林家族運,藉此並可了解清代臺灣的三大問題:即官紳間之共利與相剋的複雜關係、中部豪族彼此間之制衡狀況,及司法體系之行政干預問題。透過此一重要家族的微觀式研究,更深一層地透視清代臺灣史。

霧峰林家的重振:從官紳對立到相互協力(1882-1895)

霧峰林家是乾隆時代崛起之家族,透過冒險拓墾而迅速致富,崛起為地方頭人,到了十九世紀,族人林文察甚至曾經官拜封疆大吏。然而在戴潮春事件平定後,清廷改採抑紳政策,對戰功赫赫之林家由重用轉為壓抑,不僅林文察戰死沙場,其弟文明竟慘死彰化縣公堂,且背負「叛亂」惡名,家運中衰。 直到十九世紀下半葉,臺灣外患日增。建省之後,首任巡撫劉銘傳迫於外力壓迫與內部需要,積極推動新政,並破格重用臺灣紳商以協助推行,與林家結合成「官紳共利體」。霧峰林家即在此一政治背景下,創造了家勢重振之新機運。 《霧峰林家的重振》,是黃富三教授繼《霧峰林家的興起》、《霧峰林家的中挫》之後,歷經三十餘年完成之鉅著,也是霧峰林家三部曲之完結篇,透過公私文書,細緻而深入地描繪了霧峰林家如何在經歷挫折後東山再起,最後蛻變為中部最大家族。

【電子書】霧峰林家的興起:從渡海拓荒到封疆大吏(1729-1864)

霧峰林家是臺灣最具影響力的家族,但其崛起方式,與臺灣其他大家族有極大的不同,開臺祖冒險渡臺,深入番界山區拓墾起家,長年與自然環境搏鬥,並與官府、原住民、移民間有恩怨情仇的複雜關係,形成其武家族性與驟起驟落的族運。 《霧峰林家的興起》結合了官方檔案、林家文書、民間傳說等多方資料,重建早期林家歷史,內容涵蓋自開臺祖林石開始,到十九世紀林文察陞任封疆大吏的過程,介紹這段時間林家興衰不定的命運:由林石在大里杙拓荒致富,經林爽文之亂而家道中衰,而林甲寅再興家業,以至林文察竄升為福建陸路提督,一度兼掛水師提督。這是霧峰林家渡海拓荒到封疆大吏的故事。 書中既寫林家生存奮鬥的血淚故事,也寫强宗巨族間的結怨仇殺;既描述戰場上的叱咤風雲,也記錄政壇中的勾心鬥角,這些故事共同交織成一系列驚心動魄的圖畫。

【電子書】霧峰林家的中挫:從宦途巔峰到存亡關頭(1864-1882)

十九世紀中葉,霧峰林家因效力清廷,在小刀會、太平天國及戴潮春之役中,屢立戰功,林文察高居福建陸路提督之位,其弟林文明亦榮任副將之職,其家勢之隆盛,在臺灣史上殆無其匹。 然而,家運無常似乎是林家的宿命,緊接而來的是一連串的挫折與危機。首先,林家因宦途受阻而退居鄉紳;接著,遭到政敵與中部鄰族之夾擊,導致頂厝系(二房)林奠國之繫獄省城與下厝系(長房)林文明之血濺公堂,甚至於幾乎遭到抄家滅族之厄。 這是林氏族史上繼林爽文之亂後之第二次重挫與危機。林家隱忍退讓,以司法手段代替武力方式,展開自救行動。歷經四次京控,雖未能勝訴,然其鄉紳地位與族產終獲保全,開創之後東山再起之契機。 《霧峰林家的中挫》敘述1864至1882年間驚濤駭浪的林家族運,藉此並可了解清代臺灣的三大問題:即官紳間之共利與相剋的複雜關係、中部豪族彼此間之制衡狀況,及司法體系之行政干預問題。透過此一重要家族的微觀式研究,更深一層地透視清代臺灣史。

【電子書】霧峰林家的重振:從官紳對立到相互協力(1882-1895)

霧峰林家是乾隆時代崛起之家族,透過冒險拓墾而迅速致富,崛起為地方頭人,到了十九世紀,族人林文察甚至曾經官拜封疆大吏。然而在戴潮春事件平定後,清廷改採抑紳政策,對戰功赫赫之林家由重用轉為壓抑,不僅林文察戰死沙場,其弟文明竟慘死彰化縣公堂,且背負「叛亂」惡名,家運中衰。 直到十九世紀下半葉,臺灣外患日增。建省之後,首任巡撫劉銘傳迫於外力壓迫與內部需要,積極推動新政,並破格重用臺灣紳商以協助推行,與林家結合成「官紳共利體」。霧峰林家即在此一政治背景下,創造了家勢重振之新機運。 《霧峰林家的重振》,是黃富三教授繼《霧峰林家的興起》、《霧峰林家的中挫》之後,歷經三十餘年完成之鉅著,也是霧峰林家三部曲之完結篇,透過公私文書,細緻而深入地描繪了霧峰林家如何在經歷挫折後東山再起,最後蛻變為中部最大家族。

【電子書】霧峰林家的興起:從渡海拓荒到封疆大吏(1729-1864)

霧峰林家是臺灣最具影響力的家族,但其崛起方式,與臺灣其他大家族有極大的不同,開臺祖冒險渡臺,深入番界山區拓墾起家,長年與自然環境搏鬥,並與官府、原住民、移民間有恩怨情仇的複雜關係,形成其武家族性與驟起驟落的族運。 《霧峰林家的興起》結合了官方檔案、林家文書、民間傳說等多方資料,重建早期林家歷史,內容涵蓋自開臺祖林石開始,到十九世紀林文察陞任封疆大吏的過程,介紹這段時間林家興衰不定的命運:由林石在大里杙拓荒致富,經林爽文之亂而家道中衰,而林甲寅再興家業,以至林文察竄升為福建陸路提督,一度兼掛水師提督。這是霧峰林家渡海拓荒到封疆大吏的故事。 書中既寫林家生存奮鬥的血淚故事,也寫强宗巨族間的結怨仇殺;既描述戰場上的叱咤風雲,也記錄政壇中的勾心鬥角,這些故事共同交織成一系列驚心動魄的圖畫。

【電子書】霧峰林家的中挫:從宦途巔峰到存亡關頭(1864-1882)

十九世紀中葉,霧峰林家因效力清廷,在小刀會、太平天國及戴潮春之役中,屢立戰功,林文察高居福建陸路提督之位,其弟林文明亦榮任副將之職,其家勢之隆盛,在臺灣史上殆無其匹。 然而,家運無常似乎是林家的宿命,緊接而來的是一連串的挫折與危機。首先,林家因宦途受阻而退居鄉紳;接著,遭到政敵與中部鄰族之夾擊,導致頂厝系(二房)林奠國之繫獄省城與下厝系(長房)林文明之血濺公堂,甚至於幾乎遭到抄家滅族之厄。 這是林氏族史上繼林爽文之亂後之第二次重挫與危機。林家隱忍退讓,以司法手段代替武力方式,展開自救行動。歷經四次京控,雖未能勝訴,然其鄉紳地位與族產終獲保全,開創之後東山再起之契機。 《霧峰林家的中挫》敘述1864至1882年間驚濤駭浪的林家族運,藉此並可了解清代臺灣的三大問題:即官紳間之共利與相剋的複雜關係、中部豪族彼此間之制衡狀況,及司法體系之行政干預問題。透過此一重要家族的微觀式研究,更深一層地透視清代臺灣史。

【電子書】霧峰林家的重振:從官紳對立到相互協力(1882-1895)

霧峰林家是乾隆時代崛起之家族,透過冒險拓墾而迅速致富,崛起為地方頭人,到了十九世紀,族人林文察甚至曾經官拜封疆大吏。然而在戴潮春事件平定後,清廷改採抑紳政策,對戰功赫赫之林家由重用轉為壓抑,不僅林文察戰死沙場,其弟文明竟慘死彰化縣公堂,且背負「叛亂」惡名,家運中衰。 直到十九世紀下半葉,臺灣外患日增。建省之後,首任巡撫劉銘傳迫於外力壓迫與內部需要,積極推動新政,並破格重用臺灣紳商以協助推行,與林家結合成「官紳共利體」。霧峰林家即在此一政治背景下,創造了家勢重振之新機運。 《霧峰林家的重振》,是黃富三教授繼《霧峰林家的興起》、《霧峰林家的中挫》之後,歷經三十餘年完成之鉅著,也是霧峰林家三部曲之完結篇,透過公私文書,細緻而深入地描繪了霧峰林家如何在經歷挫折後東山再起,最後蛻變為中部最大家族。

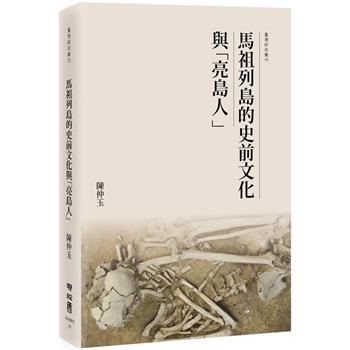

馬祖列島的史前文化與「亮島人」

近年最受矚目之考古發現 揭開南島語族起源與擴散之關鍵 重寫馬祖列島與台灣早期發展史 馬祖列島原是考古學的處女地,作者陳仲玉教授從馬祖列島中有居民的四鄉五島開始田野普查,於2004至2007三年間,發掘熾坪隴史前遺址及蔡園裡歷史時期遺址,將馬祖列島的歷史推到距今6000年前。2011至2015年,又發掘亮島史前遺址群,再將該列島的歷史推早到距今8300年,並出土幾乎完整的兩具遺骸(男女各一),命名為「亮島人1號」與「亮島人2號」。以其小骨頭進行人種遺傳學DNA萃取與比對,加上顱骨、牙齒等人種形態學及墓葬風俗文化研究,證實兩「亮島人」與台灣某些原住民有母系血緣關係。由於南島語族的原居地是在東亞大陸東南方,如福建、廣東一帶,而馬祖列島的史前文化,屬於海洋文化,有其特質,故命名為「亮島文化」。

【電子書】馬祖列島的史前文化與「亮島人」

近年最受矚目之考古發現 揭開南島語族起源與擴散之關鍵 重寫馬祖列島與台灣早期發展史 馬祖列島原是考古學的處女地,作者陳仲玉教授從馬祖列島中有居民的四鄉五島開始田野普查,於2004至2007三年間,發掘熾坪隴史前遺址及蔡園裡歷史時期遺址,將馬祖列島的歷史推到距今6000年前。2011至2015年,又發掘亮島史前遺址群,再將該列島的歷史推早到距今8300年,並出土幾乎完整的兩具遺骸(男女各一),命名為「亮島人1號」與「亮島人2號」。以其小骨頭進行人種遺傳學DNA萃取與比對,加上顱骨、牙齒等人種形態學及墓葬風俗文化研究,證實兩「亮島人」與台灣某些原住民有母系血緣關係。由於南島語族的原居地是在東亞大陸東南方,如福建、廣東一帶,而馬祖列島的史前文化,屬於海洋文化,有其特質,故命名為「亮島文化」。

【電子書】馬祖列島的史前文化與「亮島人」

近年最受矚目之考古發現 揭開南島語族起源與擴散之關鍵 重寫馬祖列島與台灣早期發展史 馬祖列島原是考古學的處女地,作者陳仲玉教授從馬祖列島中有居民的四鄉五島開始田野普查,於2004至2007三年間,發掘熾坪隴史前遺址及蔡園裡歷史時期遺址,將馬祖列島的歷史推到距今6000年前。2011至2015年,又發掘亮島史前遺址群,再將該列島的歷史推早到距今8300年,並出土幾乎完整的兩具遺骸(男女各一),命名為「亮島人1號」與「亮島人2號」。以其小骨頭進行人種遺傳學DNA萃取與比對,加上顱骨、牙齒等人種形態學及墓葬風俗文化研究,證實兩「亮島人」與台灣某些原住民有母系血緣關係。由於南島語族的原居地是在東亞大陸東南方,如福建、廣東一帶,而馬祖列島的史前文化,屬於海洋文化,有其特質,故命名為「亮島文化」。

向海立生:清代臺灣的港口、人群與社會

從十六世紀大航海時代以來,港口市街便在全球史上扮演推手的角色,也是移民、族群接觸、商品、技術、制度、資本以及新舊文化最早的匯聚地。臺灣也在這股洪流中,躍上世界舞台。 進入清朝統治時期,陸權性格強烈的清廷,港口政策趨於保守,又因距離遙遠,對臺統治嚴守正口對渡之制。然而,正口政策無法符合臺灣各地對外貿易的需求,造成走私盛行、私口崛起;加上中央政府的控制力大幅衰微,港口管理出現了中央與地方政策和管理雙軌制的現象。 另一方面,即便在官方政策限制之下,閩、粵移民仍大舉遷入,促使臺灣各地進入積極拓墾的狀態,全島出現了近兩百個港口。由於政策、條件、區位的差異,部分港口進一步變成市街,甚至是全球型(條約港)、全島型或區域型(正口)以及地區型(小口)的港街或港口城市。 臺灣港口市街的發展,除了一般影響港街變遷的各種原因外,由於臺灣社會的移墾性質,不能忽視族群關係這項要素。而從族群的衝突和合作來觀察港街變遷或港街間的競爭,是過去全球港口城市史較少注意的面向。 本書即試圖從全球史視野,透過梳理清代臺灣港街在政治、經濟以及社會面向的嬗變,呈現前近代港口市街發展的共相和殊相。

【電子書】向海立生:清代臺灣的港口、人群與社會

從十六世紀大航海時代以來,港口市街便在全球史上扮演推手的角色,也是移民、族群接觸、商品、技術、制度、資本以及新舊文化最早的匯聚地。臺灣也在這股洪流中,躍上世界舞台。 進入清朝統治時期,陸權性格強烈的清廷,港口政策趨於保守,又因距離遙遠,對臺統治嚴守正口對渡之制。然而,正口政策無法符合臺灣各地對外貿易的需求,造成走私盛行、私口崛起;加上中央政府的控制力大幅衰微,港口管理出現了中央與地方政策和管理雙軌制的現象。 另一方面,即便在官方政策限制之下,閩、粵移民仍大舉遷入,促使臺灣各地進入積極拓墾的狀態,全島出現了近兩百個港口。由於政策、條件、區位的差異,部分港口進一步變成市街,甚至是全球型(條約港)、全島型或區域型(正口)以及地區型(小口)的港街或港口城市。 臺灣港口市街的發展,除了一般影響港街變遷的各種原因外,由於臺灣社會的移墾性質,不能忽視族群關係這項要素。而從族群的衝突和合作來觀察港街變遷或港街間的競爭,是過去全球港口城市史較少注意的面向。 本書即試圖從全球史視野,透過梳理清代臺灣港街在政治、經濟以及社會面向的嬗變,呈現前近代港口市街發展的共相和殊相。

民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本

頭人與上師,是父權社會中的兩種權威型態。 父權社會創造出權威集中的地方頭人與家族領導者, 卻也產生排擠效應,萌生大眾巨大的心靈失落感。 靈性導師的出現,成功化解父權社會的內在緊張性。 神奇效果繼續擴大,終至開花結果, 創造出東方資本主義社會中的另類權威與另類經濟奇蹟…… 《民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本》探討漢人社會中民眾宗教權威形式背後的內涵,與動態性的變遷模式,試圖以更為整體性的方式,扣緊漢人社會與文化脈絡,來說明當代社會漢人民間信仰和新興宗教團體的相對社會位置與社會實踐潛能。 漢人父權社會體制與超自然象徵系統間有著動態性的調控關係,宗教活動創造出了具有正當化父權身分意義的象徵資源,和產生出能安定化父權體系的靈性資源。進入當代社會,兩種宗教資源成為具有累積性和可交換性的資本。象徵資本的累積,仍以地方社區為累積和擴散中心,但有了新的文化資產的形式,行動者也有了更大的主動性來動員資本。而在當代主流世俗性體制不帶宗教色彩之後,宏觀層次出現了「現代國家政治經濟體系──入世救贖靈性體系」的二元性結構體,宗教層面相應有著重視個人性救贖和與世俗層面相容的特徵。當代浮出的「宗教性」的焦點,逐漸成為一種跨越宗教界線,並對資本主義世俗體制有針對性卻也是適應性的精神屬性。傳統的靈性資源,鑲嵌到這個宏觀結構中,頻繁靈性資本的累積與交換已是其新的樣貌。《民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本》正是以理論討論與個案研究,描繪出以上的歷史變遷與時代圖像。

【電子書】民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本

頭人與上師,是父權社會中的兩種權威型態。 父權社會創造出權威集中的地方頭人與家族領導者, 卻也產生排擠效應,萌生大眾巨大的心靈失落感。 靈性導師的出現,成功化解父權社會的內在緊張性。 神奇效果繼續擴大,終至開花結果, 創造出東方資本主義社會中的另類權威與另類經濟奇蹟…… 《民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本》探討漢人社會中民眾宗教權威形式背後的內涵,與動態性的變遷模式,試圖以更為整體性的方式,扣緊漢人社會與文化脈絡,來說明當代社會漢人民間信仰和新興宗教團體的相對社會位置與社會實踐潛能。 漢人父權社會體制與超自然象徵系統間有著動態性的調控關係,宗教活動創造出了具有正當化父權身分意義的象徵資源,和產生出能安定化父權體系的靈性資源。進入當代社會,兩種宗教資源成為具有累積性和可交換性的資本。象徵資本的累積,仍以地方社區為累積和擴散中心,但有了新的文化資產的形式,行動者也有了更大的主動性來動員資本。而在當代主流世俗性體制不帶宗教色彩之後,宏觀層次出現了「現代國家政治經濟體系──入世救贖靈性體系」的二元性結構體,宗教層面相應有著重視個人性救贖和與世俗層面相容的特徵。當代浮出的「宗教性」的焦點,逐漸成為一種跨越宗教界線,並對資本主義世俗體制有針對性卻也是適應性的精神屬性。傳統的靈性資源,鑲嵌到這個宏觀結構中,頻繁靈性資本的累積與交換已是其新的樣貌。《民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本》正是以理論討論與個案研究,描繪出以上的歷史變遷與時代圖像。

【電子書】民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本

頭人與上師,是父權社會中的兩種權威型態。 父權社會創造出權威集中的地方頭人與家族領導者, 卻也產生排擠效應,萌生大眾巨大的心靈失落感。 靈性導師的出現,成功化解父權社會的內在緊張性。 神奇效果繼續擴大,終至開花結果, 創造出東方資本主義社會中的另類權威與另類經濟奇蹟…… 《民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本》探討漢人社會中民眾宗教權威形式背後的內涵,與動態性的變遷模式,試圖以更為整體性的方式,扣緊漢人社會與文化脈絡,來說明當代社會漢人民間信仰和新興宗教團體的相對社會位置與社會實踐潛能。 漢人父權社會體制與超自然象徵系統間有著動態性的調控關係,宗教活動創造出了具有正當化父權身分意義的象徵資源,和產生出能安定化父權體系的靈性資源。進入當代社會,兩種宗教資源成為具有累積性和可交換性的資本。象徵資本的累積,仍以地方社區為累積和擴散中心,但有了新的文化資產的形式,行動者也有了更大的主動性來動員資本。而在當代主流世俗性體制不帶宗教色彩之後,宏觀層次出現了「現代國家政治經濟體系──入世救贖靈性體系」的二元性結構體,宗教層面相應有著重視個人性救贖和與世俗層面相容的特徵。當代浮出的「宗教性」的焦點,逐漸成為一種跨越宗教界線,並對資本主義世俗體制有針對性卻也是適應性的精神屬性。傳統的靈性資源,鑲嵌到這個宏觀結構中,頻繁靈性資本的累積與交換已是其新的樣貌。《民眾宗教中的權威鑲嵌:場域變遷下的象徵資本與靈性資本》正是以理論討論與個案研究,描繪出以上的歷史變遷與時代圖像。

殖民想像與地方流變: 荷蘭東印度公司與臺灣原住民

臺灣原住民族中,誰是三百多年前荷蘭人筆下的『文明人』? 荷蘭人曾差點讓離島蘭嶼的達悟族,消失在臺灣原住民族的成員中? 除了日本帝國與國民政府外,荷蘭東印度公司也曾計劃把『山地人』遷移平地? 三百多年前跨國婚姻已在臺灣流行? 臺南除了安平追想曲中杜撰的船醫之女金小姐外, 其實還有因臺灣妻子而丟掉公司職務的分分合合真實故事? 曾將外來殖民者耍得團團轉的臺灣歷史人物,除了傳說中的廖添丁外, 也有身後才讓荷蘭人『恍然大悟』的原住民族人物? 康培德的《殖民想像與地方流變: 荷蘭東印度公司與臺灣原住民》討論荷蘭東印度公司與臺灣南島語族之間的歷史。內容觸十七世紀荷蘭人對島上原住民的「文明人」與「野蠻人」論述係如何形成與演變?又發展出哪些不同的「文明化」地理空間?東印度公司對不同地區的島民遷徙、移住與部落整併有什麼具體作為與理念?陽盛陰衰的歐洲人殖民地如何解決婚嫁問題?另一方面,公司統治島民用的藤杖、親王旗等信物,島民如何看待與使用?書中並藉由北臺灣一名原住民頭人,勾勒出當時與荷蘭人之間微妙的互動;以及討論南臺灣新港社族人與荷蘭人的互動過程與歷史記憶,如何創造出兩百多年後的「紅毛先祖」。

【電子書】殖民想像與地方流變:荷蘭東印度公司與臺灣原住民

臺灣原住民族中,誰是三百多年前荷蘭人筆下的『文明人』? 荷蘭人曾差點讓離島蘭嶼的達悟族,消失在臺灣原住民族的成員中? 除了日本帝國與國民政府外,荷蘭東印度公司也曾計劃把『山地人』遷移平地? 三百多年前跨國婚姻已在臺灣流行? 臺南除了安平追想曲中杜撰的船醫之女金小姐外, 其實還有因臺灣妻子而丟掉公司職務的分分合合真實故事? 曾將外來殖民者耍得團團轉的臺灣歷史人物,除了傳說中的廖添丁外, 也有身後才讓荷蘭人『恍然大悟』的原住民族人物? 康培德的《殖民想像與地方流變: 荷蘭東印度公司與臺灣原住民》討論荷蘭東印度公司與臺灣南島語族之間的歷史。內容觸十七世紀荷蘭人對島上原住民的「文明人」與「野蠻人」論述係如何形成與演變?又發展出哪些不同的「文明化」地理空間?東印度公司對不同地區的島民遷徙、移住與部落整併有什麼具體作為與理念?陽盛陰衰的歐洲人殖民地如何解決婚嫁問題?另一方面,公司統治島民用的藤杖、親王旗等信物,島民如何看待與使用?書中並藉由北臺灣一名原住民頭人,勾勒出當時與荷蘭人之間微妙的互動;以及討論南臺灣新港社族人與荷蘭人的互動過程與歷史記憶,如何創造出兩百多年後的「紅毛先祖」。

臺灣早期歷史研究 續集

台灣不論在自然環境或是政權統治上,都有其特殊性,在這個舞台上,不同的時空有著不同的演員,扮演著不同的角色。本書提出了台灣島史的概念,以台灣島的人民為主體,來看台灣的歷史。要了解台灣,就要從台灣島史開始,本書涵括了平埔族的研究、十七世紀東亞轉運站的台灣、荷據時期的台灣、明鄭時期的台灣,以及台灣和日本的海洋關係等。是曹永和院士繼《台灣早期歷史研究》(1979年出版)之後的另一本續集著作。

台灣日治時期的法律改革(修訂版)

日本統治的五十年,是台灣社會法律發展的一段重要轉折期。非西方的日本帝國主義者,於十九世紀末,首度將近代西方法╱現代法引進原本施行傳統中國法的台灣。台灣殖民地立法的內容,逐漸從初期的「舊慣溫存」,演變為以日本化的西方式法律為主的規範架構。廉潔有為的司法部門,相當程度地落實這些源自西方的法典內涵。而在日本當局以刑罰鞏固台灣統治權的過程中,近代西方式的刑法觀亦被引進台灣;且在民商法領域中,除親屬繼承事項外,已有明顯西方法化的跡象。 五十年後,台灣施行了另一套同樣根源自近代西方法的中華民國法體制,生活在其中的我們,不免困惑:在此之前的日治時期,台灣社會的法律體制究竟是什麼光景?台灣如何從傳統中國法走向近代西方法體制?戰前與戰後兩套西方式法律體系間,究竟有無承繼的關係? 透過王泰升的《台灣日治時期的法律改革(修訂版)》可以解開上述的困惑,並且瞭解:日本固然基於帝國的利益而在台灣施行西方式法律,但台灣人民在付出高昂代價的同時,卻也分享了改革的附隨利益。戰後施行於台灣的中華民國法體制,更因仿效戰前歐陸式的日本法甚多,而使得日治時期的法律改革經驗,深刻地影響著戰後的台灣社會。

【電子書】台灣日治時期的法律改革(修訂二版)

日本統治的五十年,是台灣社會法律發展的一段重要轉折期。非西方的日本帝國主義者,於十九世紀末,首度將近代西方法╱現代法引進原本施行傳統中國法的台灣。台灣殖民地立法的內容,逐漸從初期的「舊慣溫存」,演變為以日本化的西方式法律為主的規範架構。廉潔有為的司法部門,相當程度地落實這些源自西方的法典內涵。而在日本當局以刑罰鞏固台灣統治權的過程中,近代西方式的刑法觀亦被引進台灣;且在民商法領域中,除親屬繼承事項外,已有明顯西方法化的跡象。 五十年後,台灣施行了另一套同樣根源自近代西方法的中華民國法體制,生活在其中的我們,不免困惑:在此之前的日治時期,台灣社會的法律體制究竟是什麼光景?台灣如何從傳統中國法走向近代西方法體制?戰前與戰後兩套西方式法律體系間,究竟有無承繼的關係? 透過王泰升的《台灣日治時期的法律改革(修訂版)》可以解開上述的困惑,並且瞭解:日本固然基於帝國的利益而在台灣施行西方式法律,但台灣人民在付出高昂代價的同時,卻也分享了改革的附隨利益。戰後施行於台灣的中華民國法體制,更因仿效戰前歐陸式的日本法甚多,而使得日治時期的法律改革經驗,深刻地影響著戰後的台灣社會。

【電子書】重訪保安村:漢人民間信仰的社會學研究

靈驗、香火、儀式、巡狩、扶鸞、地方性……《重訪保安村》是《神.鬼.祖先》的田野追蹤版,丁仁傑重訪台南保安村,結合漢人研究的最新文獻,將聚落民間信仰的研究延伸,成為更具有理論整合性的「民間信仰社會學分析」。保安村是人類學家焦大衛(David Jordan)1960年代末期對台灣西南部進行過村落田野民族誌書寫的地方(中譯本,2012,《神.鬼.祖先》,聯經出版),該民族誌中充分討論了有關漢人拜拜、神明會、乩童、問事、賞兵、冥婚、謝土、改運等民間信仰活動背後的社會意涵。建築在焦大衛的經驗材料和理論視野之上,《重訪保安村》重訪保安村進行田野追蹤,將時間向度納入考量,並結合漢人研究的最新文獻,試圖將聚落民間信仰研究,延伸為更具有理論整合性的「民間信仰社會學分析」。研究中一方面顯示農業村落生活所形成的世界觀與社會關係確實呈現漢人社會的深層認知框架;一方面也顯示出單一聚落宗教活動如何能向上擴張到不同層次而來進行實踐與動員。而當由傳統國家進入現代國家,隨著中央與地方相互扣連方式的改變,不同集體層次間的協商與互動也開始發生轉變,地方社區不再完全是獨立性法人團體,民間信仰由轄境維繫為主逐漸轉變為民族國家內共享之「地方性」創造的主要基石。《重訪保安村》同時具有民間信仰基本研究命題建構與信仰變遷模式預測的雙重視野,內容則涵蓋漢人民間信仰象徵世界裡幾個最重要的主題︰靈驗、香火、巡狩、儀式類型、災難治理、地方性與大型地方性、民間信仰與教派宗教間的分野與互動等。

【電子書】神.鬼.祖先:一個台灣鄉村的民間信仰

村落械鬥與聯盟圓滿平安熱鬧的文化概念乩童與社區意志的型塑地方層次的改運與驅邪冥婚、超自然範疇內的流動英美世界第一次有學者對台灣鄉村民間信仰進行全面而系統性的田野民族誌分析本書主要內容來自焦大衛(David K. Jordan)1966-1968年間在台南縣西港鄉保安村(化名)所做的民族誌。這是英美世界第一次有學者對台灣鄉村民間信仰進行了全面而系統性的田野民族誌分析。本書由移民過程談到家庭與村落的信仰組織,由村民的宇宙觀談到村民與各類超自然範疇間的互動,焦大衛並提出了能有助於理解台灣漢人村落如何來面對自然生態與社會變遷的調適模型。書中觸及的許多主題(村落械鬥與聯盟、圓滿平安熱鬧等文化概念、乩童與社區意志的型塑、地方層次的改運與驅邪、冥婚、超自然範疇內的流動等),在經驗與理論層次都具有開創性,對相關研究領域影響深遠。本書附錄文章(1994)刊出焦大衛1990年代對當時台灣宗教與社會變遷所提出的後續觀察,該論文將時間向度納入考量,也有助於能更凸顯出焦大衛認為台灣民間信仰歷經社會變遷而仍能自行調整的觀點。

海洋與殖民地臺灣論集

為「婆娑之洋」中的美麗島定位分析探索日本統治下「殖民地臺灣」的諸面相證示了臺灣歷史的多元脈絡與多樣性本書是臺灣史學者周婉窈教授有關海洋史與殖民地史研究的集結,收有十篇論文,加上附錄的兩篇小文,共十二篇,編排上分為海洋篇與殖民地篇。海洋篇收有四篇論文,主題依序為:明朝人對臺灣的認識、一五八二年美麗島船難事件、陳第〈東番記〉的介紹與分析,以及明清文獻中「臺灣非明版圖」的例證。臺灣早期居民沒有文字,鄰近的明朝人如何認識臺灣?有具體接觸後,西文和中文的最早記載,如何描繪這個島嶼及其人群?臺灣「自古以來屬於中國」,抑或明人根本就認為不在版圖之內?在這些論文中,周婉窈教授透過嚴謹的史學方法提出解答,期待和讀者分享。殖民地篇收有六篇論文,其中四篇和日本殖民地教育相關。其一,是公學校制度、教科和教科書的總說;其二,討論公學校修身書中的日本人典範;其三,比較日本帝國圈內臺灣、朝鮮和滿洲的「國史」教育;其四,從公學校國語(日文)讀本的插畫,探討臺灣人形象的變化。其他二篇分別以江文也的音樂和霧峰一新會為分析對象。江文也是出身臺灣的天才音樂家,周婉窈教授試圖從江文也的文字作品探討他的民族認同和想像。霧峰一新會是臺灣地方文化啟蒙運動的奇葩,在周婉窈教授的重建下,該會充滿熱力的活動恍如昨日,其向上、明亮的精神和意境是我們社會寶貴的泉源。