-

排序

- 圖片

- 條列

香頌 CHANSONS

七〇年代私寫實經典,重新出土 待業的丈夫、自慚的父親、一個走在陰影中的男人 把一截窄窄的新美街,寫成底層人生的永恆 《香頌》(Chanson)是已故台灣天才詩人白萩於1972年,由笠詩刊社初版的經典詩集。首版至今逾五十年,在詩人謝世的隔年,由黑眼睛文化重編新版,以當代面貌與今日讀者見面。 白萩將《香頌》視為自己最成熟的作品,迥異於現代詩壇流行、白萩過往也擅長的象徵手法,轉而以精準的口語訴說居住在台南一條「米街」新美街的日常。詩人毫不掩飾將內心透過詩的語言坦露出來,寫夫妻情愛的酸甜與矛盾,寫對兒女的細語呢喃,寫貧困生活中的自嘲與自責。 除原版全書四十二首詩作外,本版還收錄美國教授馬莊穆(John McLellan)的二十五篇新譯,與復刻收錄台南畫家劉文三的插畫,並邀請擅於拼貼歷史記憶的裝幀設計師黃子欽為新版設計。 詩人毫不掩飾地將他的內心透過詩的語言訴說出來,書寫越是平凡露骨,越是使讀者震懾。時至今日,詩作讀來仍現代且真實,字字句句仿若貼著人的皮膚與心臟。《香頌》的重編新版,是探索台灣歷史文化的浪潮,亦是以全新眼光看待屬於我們的文學瑰寶。 好評推薦 這是臺灣詩史上,第一冊以家庭背景寫成的詩集,也是第一冊把家庭生活描述得非常成功的詩集。 ——陳芳明

詩人手記

青年詩人謝旭昇直追里爾克、七等生 反小說、反詩的破格之作 當代華文創作中罕有的沉思式作品 阮慶岳、孫梓評、廖偉棠 驚喜推薦 《詩人手記》係以詩人為尋訪對象,在和詩人接觸之時,透過觀察和臆測所創作之文本。詩人作為一種在社會中沒有明確身分的身分,等同於潛藏於社會的各種角色之中,故《詩人手記》可謂「真實和虛擬的混合物」;同時,對詩人的語言的轉譯,使得此書作為「小說和詩歌的混合物」;再者,社會在摒棄詩人身分之際亦需要詩人作為其他社會身分之映襯,故此書亦為「社會之所需和 社會之所不需的混合物」。《詩人手記》企圖打破文體的疆界,以「語言」和「結構」 以及引導讀者的「觀看的方式」,帶領讀者朝向文學的核心進行探索,窺探詩人亦是社會各種角色的生活,與此一探索的心理過程。 全書採一二兩部雙線並進方式編輯,創造閱讀的全新體驗。 *本書獲國家文化藝術基金會補助 推薦語 是從肚臍眼鑽進入自我體腔的漫遊,是奧德賽般的心靈地道探險,終點亮光是蔓生的存在所以苦悶的思索,是詩與小說的美妙合體。——阮慶岳 當代華文創作中罕有的沉思式作品,且在沉思中保持著疏離與反諷,搖擺在散文詩與掌小說之間,不意間洩露了反小說與反詩的魅力。——廖偉棠

跳浪

《跳浪》是鴻鴻繼《樂天島》後的最新詩集,收大疫年代詩作93首,分為五輯:「定義與想像」、「平生魂」、「煲底見」、「三級生活」、「寶藏莊巖」,寫育兒,寫爵士樂,寫香港淪陷,寫偉大靈魂的告別,寫可能的愛與不可能的愛,寫台灣的歷史與現實。詩人後記自述:「潮浪一波一波襲來,詩就像一種跳浪運動。雖然無法避免仍舊落在浪裡,但至少我們嘗試躍起過。」書前有盧郁佳序〈穿山而入心臟地帶〉。 好評推薦 詩人是世上的光,世上的鹽。鴻鴻詩中的洞察,時常銳利無情。而群眾生病受苦時,詩會率先成為解藥。一次跳浪,一首藍調。在生活中反覆提煉,使讀者也體驗到轉化,感受生命瞬息萬變。能夠從煩惱中抽身,意識到詩在吹拂我們,覺得活著真好,那就是餐桌上的鹽,令人感謝。──盧郁佳

【電子書】跳浪

《跳浪》是鴻鴻繼《樂天島》後的最新詩集,收大疫年代詩作93首,分為五輯:「定義與想像」、「平生魂」、「煲底見」、「三級生活」、「寶藏莊巖」,寫育兒,寫爵士樂,寫香港淪陷,寫偉大靈魂的告別,寫可能的愛與不可能的愛,寫台灣的歷史與現實。詩人後記自述:「潮浪一波一波襲來,詩就像一種跳浪運動。雖然無法避免仍舊落在浪裡,但至少我們嘗試躍起過。」書前有盧郁佳序〈穿山而入心臟地帶〉。 好評推薦 詩人是世上的光,世上的鹽。鴻鴻詩中的洞察,時常銳利無情。而群眾生病受苦時,詩會率先成為解藥。一次跳浪,一首藍調。在生活中反覆提煉,使讀者也體驗到轉化,感受生命瞬息萬變。能夠從煩惱中抽身,意識到詩在吹拂我們,覺得活著真好,那就是餐桌上的鹽,令人感謝。──盧郁佳

今天也沒有了

上街、下廚、削筆、養貓、開沒有進帳的戶頭… 《日子持續裸體》的小令再次用文字與圖像 刻劃出日常中的黑暗詩意 讀小令的詩會把我拉出現實,拉回來自己裡面。當我看著小令不斷的在檢視自己,不說好不說壞的看著自己、寫下自己,我就比現在更活在今天一點點。---廖瞇 《今天也沒有了》全書共計50首詩,並未分輯,僅以圖片幫助讀者作為閱讀時候的換氣與緩衝留白。未分輯的用意,是希望在閱讀過程中,不要置入過多人為操控的成份,期望讀者能擁有自身閱讀呼吸節奏,選擇在想要與舒服的時刻,自行停下或作為一個思索的斷點。 全書透過一整年的日常素材累積、生活感受採集,收納於一個月的時間,近乎22天的密集整理田調般的大量哲思與發想,集中精力與高度專注,透過彷彿編織成網般的高強度創作能量完成此書。通過濃烈的收束創作,是詩人首次挑戰短時間內吸收與擴張的能量交換可能。即使看似短時間內成書,但背後蘊藏與沉澱的能量,也日夜累積打磨整整一年。結束初稿的創作後,將所有文字靜置於抽屜深處等待三個月,類似拉開時間距離的發酵期,給予書本和創作者間彼此陌生化的空間,等待第二次彷彿疊加態的對話重啟。再次確認彼此需要調整部份。 一個月成書,並二次校稿於靜置完的三個月後,花費整整一個月重新跟稿子日夜相處,重心拋光打磨一次。梳理與回頭審視的一個月期間,又再次成形越發完整的詩集理想樣貌。彷彿染布般一次次上色,一次次耐心等待變化的發生。結束一個月的二次校稿後,才讓圖畫像是補充情緒細節般進入詩集內部的圖文互相詮釋。 表面看似任性的文句,時則在藉由食物發動日常言行的動能,產生內部集中一致的趨光性。即便看似晦澀不明的情感與回憶,實則珍惜不已地試圖重現所有溫暖可能。極力保留貴重難言的安全距離,直到下次的接觸,在人與食物間,在人與時間,在人與自身之間,大量交換各自訊息與存在意義的證明,只為了重現當初最源頭的小心翼翼呵護的真心。 看似50首的作品集中,隱隱可見其中涵藏的時空變化與脈絡,尤以同名詩作<今天也沒有了>為主幹,作為全書核心理念代表。透過女性在性別中深切感受的人際互動、女性置身社會關係的僵硬框架、女性在雙性間的情感追索,無論是自我認同亦或生命大哉問般的生活重擔與質疑一切必要與重要性等等敏感抗爭或暗藏凶暴與苦疼,卻非得壓抑不可的表面光鮮亮麗的文明人之長久困境。 書中常藉由食物訴說人跟自身的饑餓與飽食的疏離,吃飽沒有感覺,餓過頭也沒有感覺,一切變得太需要親身體驗不斷測試能耐與底線,彷彿自體中毒的凌虐上癮卻又同時萬般冷靜地知道自己所為為何的渴望與哀涼。尤其深切感知周圍一切人事物皆常以享樂當下為優先,而生命的輕重緩急,反常道明天再說、之後再看看,彷彿總有用不完的明天,彷彿意外總在別人身上,永遠與自己無關無緣且無遠弗屆地像是被守護神照看著那般幸運。 遭受過多突發其然痛失摯友或愛人的作者小令,在這本書也想善意和緩地提醒讀者,眼前一切並非毫無意義,一切毫無意義的也得來不易。所有存在的目的都不是當下就能全面說明或理解,但期許讀者能在閱讀過程中,提醒自身過於熟悉的一切人事物,莫輕易的視而不見,或過於輕慢對待,也許會在一夕之間,以意想不到的方式遭生命之神全數收回,或全數翻盤的毀滅。 生命的代價或努力絕對不是一個人自己說了算,但確實真摯地想透過這本書的內容呈現一個生命濃縮的片段過程,作為集合一整年的反思,半年以上的重校時程,長達十年的圖畫創作心血結晶,懇請讀者給予這本詩集一個窗口或是樹洞般的機會,看看外面世界如鏡般反射自心的真實內在風景。 小令雙詩集出版計畫為國藝會補助出版計畫 名人推薦 詩人何景窗、作家李奕樵 推薦

在飛的有蒼蠅跟神明

現實玻璃罩中的密室逃脫術 生活別無分號的殘酷劇場 發現可以像小令那樣觀看 那樣恨 那樣微笑 一如將垃圾丟進垃圾桶時的那一瞥,我們發現自己滑入用後即棄的話語裡。我們發現再無意義的話語也有重量。彷彿廢墟裡該有的微小生物在每日的攀爬與遊走中搭上停業樂園的種種設施。──鄒佑昇(推薦序) 《在飛的有蒼蠅跟神明》一書,暗示身處的場所,不論內在、外在,皆擁有雙重性的「不淨」與「聖潔」,而所謂的「在飛的」三字,即點出主要觀者;觀者所在的固定定點,對比被觀看者(可能是抽象的回憶或幻想,也可能是飛蚊症)展現飛行權力時,產生出超越理解範圍的時空差異。 觀看,成了無法飛行的人,唯一能試圖「同行」的一種方法:眼巴巴地。 一個眼巴巴的人,於是編寫出這本描述觀看時,發生跟丟、失蹤、追逐、誘惑、跟蹤、迷路、搜尋、徘徊不去等忙裡忙外,飛速般變化萬千的錯愕與無奈。搭配如室內配線或工業配線圖,實則企圖捕捉或還原蒼蠅跟神明在飛行的可能路線圖,也期許畫作能呼應閱讀時候的情緒與情感共鳴。 全書共計40首新詩,輯一:社交就是一種腸躁症,收錄10首詩作,題材從自身身體出發,彷彿尋求填補缺憾的種種匱乏,書寫日常細微中,又要又怕的矛盾情緒,簡直就是一種社交缺乏,直到充分社交後,又迅速引發如腸躁症般,明明興奮得無法自拔,卻腹痛到翻絞要命,絲毫不知道到底吸收了多少營養或廢物,只想盡可能排出在社交與觀看之間,過多的無以名狀之物。那物,不確定聖潔或不淨,只知道似乎很多、很快、很會飛,竟如飛蚊症般隨著目光所到之處,不斷現身。 於是來到輯二:在飛的有蒼蠅跟神明,收錄9首詩作,「用力」書寫的程度與痕跡明顯多於輯一,詩的長度以及題材意欲探討的複雜度也更多。多首詩中皆隱現死亡的氣息,或對人事物有能力作出「選擇」的自責,又同時不住流露出卑鄙的情緒;甚或借鏡家庭成員,書寫人在面對自己的獨身之時,要效法的是略帶死亡陰影的蒼蠅,繼續在生活中亂飛鬼叫,或要效法聞香就飽的神明,靜看世間一切有情無情。自省的成份一多,就容易變得對生命謙卑恭敬,簡稱怕死。於是每天都覺得還活著的自己很富裕,故輯三:富裕到再多就會短命。 輯三收錄10首詩作,從肅穆嚴謹的輯二,轉進一種「已經擁有過了,之後沒有也沒關係了,因為再多也無福消受」的油條感(得了便宜還賣乖),頻頻從自省轉成欲擒故縱,復又於結尾處,回馬槍地再給自己一刀;至此,拿日常作隱身術,或許也只是受虐狂般只想給自己來上個十刀的練習回馬槍,造成蒼蠅與神明的延續之感,到此已經成為空氣中無意追逐的嗡嗡作響,或是徒留燒香過後的氣味般曖昧不明,即便仍有無常的關係變化,卻只是因為觀看的距離拉得太近,當一切都太近,看不到蒼蠅也看不到神明,只塞滿自己的時候,甚至會以為連飛蚊症都治好了;輯三充分表現出痊癒或釋懷的最大嘲諷,富裕的是蒼蠅,短命的也是。神明則無關乎短命或富裕,於是來到輯四。 輯四:摸到的是欄杆還是骨,收錄11首詩作,其中10短詩是欄杆,最後一首壓軸的長詩是骨。時空轉變且無盡奔流,或也是肉身之骨即為吾之欄杆。但也不是說如果每天掐著自己的脖子搖晃咆哮,身體裡面就有細胞知道要怎麼樣來釋放誰出去,到底會是誰啊,難道要放血嗎?最後的長詩〈小雪〉裡頭,有不斷重複的兩句:「一切都是錯的/因為太正確了」,是作者對神明和蒼蠅最大的恭維,也是在這一整本詩集裡,作為共同觀者,能夠給予自身和讀者的結語收束。 常見蒼蠅黏於骨上,搓手擦腳地品嘗,或見金身寶貴的神明,坐鎮在金屬欄杆後被穩妥地保護著。這些詩作如同穿梭在縫隙間的停頓或佇足,不淨的時候所見皆不淨,聖潔的時候所見皆聖潔,然而,不論在飛或沒在飛,不論蒼蠅或神明,不論不淨或聖潔;一切都是錯的,因為太正確了。 小令雙詩集出版計畫為國藝會補助出版計畫 名人推薦 詩人何景窗、作家李奕樵 推薦

【電子書】今天也沒有了

上街、下廚、削筆、養貓、開沒有進帳的戶頭… 《日子持續裸體》的小令再次用文字與圖像 刻劃出日常中的黑暗詩意 讀小令的詩會把我拉出現實,拉回來自己裡面。當我看著小令不斷的在檢視自己,不說好不說壞的看著自己、寫下自己,我就比現在更活在今天一點點。---廖瞇 《今天也沒有了》全書共計50首詩,並未分輯,僅以圖片幫助讀者作為閱讀時候的換氣與緩衝留白。未分輯的用意,是希望在閱讀過程中,不要置入過多人為操控的成份,期望讀者能擁有自身閱讀呼吸節奏,選擇在想要與舒服的時刻,自行停下或作為一個思索的斷點。 全書透過一整年的日常素材累積、生活感受採集,收納於一個月的時間,近乎22天的密集整理田調般的大量哲思與發想,集中精力與高度專注,透過彷彿編織成網般的高強度創作能量完成此書。通過濃烈的收束創作,是詩人首次挑戰短時間內吸收與擴張的能量交換可能。即使看似短時間內成書,但背後蘊藏與沉澱的能量,也日夜累積打磨整整一年。結束初稿的創作後,將所有文字靜置於抽屜深處等待三個月,類似拉開時間距離的發酵期,給予書本和創作者間彼此陌生化的空間,等待第二次彷彿疊加態的對話重啟。再次確認彼此需要調整部份。 一個月成書,並二次校稿於靜置完的三個月後,花費整整一個月重新跟稿子日夜相處,重心拋光打磨一次。梳理與回頭審視的一個月期間,又再次成形越發完整的詩集理想樣貌。彷彿染布般一次次上色,一次次耐心等待變化的發生。結束一個月的二次校稿後,才讓圖畫像是補充情緒細節般進入詩集內部的圖文互相詮釋。 表面看似任性的文句,時則在藉由食物發動日常言行的動能,產生內部集中一致的趨光性。即便看似晦澀不明的情感與回憶,實則珍惜不已地試圖重現所有溫暖可能。極力保留貴重難言的安全距離,直到下次的接觸,在人與食物間,在人與時間,在人與自身之間,大量交換各自訊息與存在意義的證明,只為了重現當初最源頭的小心翼翼呵護的真心。 看似50首的作品集中,隱隱可見其中涵藏的時空變化與脈絡,尤以同名詩作<今天也沒有了>為主幹,作為全書核心理念代表。透過女性在性別中深切感受的人際互動、女性置身社會關係的僵硬框架、女性在雙性間的情感追索,無論是自我認同亦或生命大哉問般的生活重擔與質疑一切必要與重要性等等敏感抗爭或暗藏凶暴與苦疼,卻非得壓抑不可的表面光鮮亮麗的文明人之長久困境。 書中常藉由食物訴說人跟自身的饑餓與飽食的疏離,吃飽沒有感覺,餓過頭也沒有感覺,一切變得太需要親身體驗不斷測試能耐與底線,彷彿自體中毒的凌虐上癮卻又同時萬般冷靜地知道自己所為為何的渴望與哀涼。尤其深切感知周圍一切人事物皆常以享樂當下為優先,而生命的輕重緩急,反常道明天再說、之後再看看,彷彿總有用不完的明天,彷彿意外總在別人身上,永遠與自己無關無緣且無遠弗屆地像是被守護神照看著那般幸運。 遭受過多突發其然痛失摯友或愛人的作者小令,在這本書也想善意和緩地提醒讀者,眼前一切並非毫無意義,一切毫無意義的也得來不易。所有存在的目的都不是當下就能全面說明或理解,但期許讀者能在閱讀過程中,提醒自身過於熟悉的一切人事物,莫輕易的視而不見,或過於輕慢對待,也許會在一夕之間,以意想不到的方式遭生命之神全數收回,或全數翻盤的毀滅。 生命的代價或努力絕對不是一個人自己說了算,但確實真摯地想透過這本書的內容呈現一個生命濃縮的片段過程,作為集合一整年的反思,半年以上的重校時程,長達十年的圖畫創作心血結晶,懇請讀者給予這本詩集一個窗口或是樹洞般的機會,看看外面世界如鏡般反射自心的真實內在風景。 小令雙詩集出版計畫為國藝會補助出版計畫 名人推薦 詩人何景窗、作家李奕樵 推薦

【電子書】在飛的有蒼蠅跟神明

現實玻璃罩中的密室逃脫術 生活別無分號的殘酷劇場 發現可以像小令那樣觀看 那樣恨 那樣微笑 一如將垃圾丟進垃圾桶時的那一瞥,我們發現自己滑入用後即棄的話語裡。我們發現再無意義的話語也有重量。彷彿廢墟裡該有的微小生物在每日的攀爬與遊走中搭上停業樂園的種種設施。──鄒佑昇(推薦序) 《在飛的有蒼蠅跟神明》一書,暗示身處的場所,不論內在、外在,皆擁有雙重性的「不淨」與「聖潔」,而所謂的「在飛的」三字,即點出主要觀者;觀者所在的固定定點,對比被觀看者(可能是抽象的回憶或幻想,也可能是飛蚊症)展現飛行權力時,產生出超越理解範圍的時空差異。 觀看,成了無法飛行的人,唯一能試圖「同行」的一種方法:眼巴巴地。 一個眼巴巴的人,於是編寫出這本描述觀看時,發生跟丟、失蹤、追逐、誘惑、跟蹤、迷路、搜尋、徘徊不去等忙裡忙外,飛速般變化萬千的錯愕與無奈。搭配如室內配線或工業配線圖,實則企圖捕捉或還原蒼蠅跟神明在飛行的可能路線圖,也期許畫作能呼應閱讀時候的情緒與情感共鳴。 全書共計40首新詩,輯一:社交就是一種腸躁症,收錄10首詩作,題材從自身身體出發,彷彿尋求填補缺憾的種種匱乏,書寫日常細微中,又要又怕的矛盾情緒,簡直就是一種社交缺乏,直到充分社交後,又迅速引發如腸躁症般,明明興奮得無法自拔,卻腹痛到翻絞要命,絲毫不知道到底吸收了多少營養或廢物,只想盡可能排出在社交與觀看之間,過多的無以名狀之物。那物,不確定聖潔或不淨,只知道似乎很多、很快、很會飛,竟如飛蚊症般隨著目光所到之處,不斷現身。 於是來到輯二:在飛的有蒼蠅跟神明,收錄9首詩作,「用力」書寫的程度與痕跡明顯多於輯一,詩的長度以及題材意欲探討的複雜度也更多。多首詩中皆隱現死亡的氣息,或對人事物有能力作出「選擇」的自責,又同時不住流露出卑鄙的情緒;甚或借鏡家庭成員,書寫人在面對自己的獨身之時,要效法的是略帶死亡陰影的蒼蠅,繼續在生活中亂飛鬼叫,或要效法聞香就飽的神明,靜看世間一切有情無情。自省的成份一多,就容易變得對生命謙卑恭敬,簡稱怕死。於是每天都覺得還活著的自己很富裕,故輯三:富裕到再多就會短命。 輯三收錄10首詩作,從肅穆嚴謹的輯二,轉進一種「已經擁有過了,之後沒有也沒關係了,因為再多也無福消受」的油條感(得了便宜還賣乖),頻頻從自省轉成欲擒故縱,復又於結尾處,回馬槍地再給自己一刀;至此,拿日常作隱身術,或許也只是受虐狂般只想給自己來上個十刀的練習回馬槍,造成蒼蠅與神明的延續之感,到此已經成為空氣中無意追逐的嗡嗡作響,或是徒留燒香過後的氣味般曖昧不明,即便仍有無常的關係變化,卻只是因為觀看的距離拉得太近,當一切都太近,看不到蒼蠅也看不到神明,只塞滿自己的時候,甚至會以為連飛蚊症都治好了;輯三充分表現出痊癒或釋懷的最大嘲諷,富裕的是蒼蠅,短命的也是。神明則無關乎短命或富裕,於是來到輯四。 輯四:摸到的是欄杆還是骨,收錄11首詩作,其中10短詩是欄杆,最後一首壓軸的長詩是骨。時空轉變且無盡奔流,或也是肉身之骨即為吾之欄杆。但也不是說如果每天掐著自己的脖子搖晃咆哮,身體裡面就有細胞知道要怎麼樣來釋放誰出去,到底會是誰啊,難道要放血嗎?最後的長詩〈小雪〉裡頭,有不斷重複的兩句:「一切都是錯的/因為太正確了」,是作者對神明和蒼蠅最大的恭維,也是在這一整本詩集裡,作為共同觀者,能夠給予自身和讀者的結語收束。 常見蒼蠅黏於骨上,搓手擦腳地品嘗,或見金身寶貴的神明,坐鎮在金屬欄杆後被穩妥地保護著。這些詩作如同穿梭在縫隙間的停頓或佇足,不淨的時候所見皆不淨,聖潔的時候所見皆聖潔,然而,不論在飛或沒在飛,不論蒼蠅或神明,不論不淨或聖潔;一切都是錯的,因為太正確了。 小令雙詩集出版計畫為國藝會補助出版計畫 名人推薦 詩人何景窗、作家李奕樵 推薦

【電子書】她的小舌尖時時救我

詩可以出入於殘酷世界、人之常情、脈絡史地、情緒戰場,而不止於此。從香港,到林口,到somewhere over the rainbow。初生嬰兒小舌尖砥礪乳頭,所生出的臨界感,那便是璀璨而真實的,曹疏影的世界。 如瓢蟲群,於微小的深空駛過—— 妙想翩翩,好像老底片顯影了新景物。 ──唐捐

【電子書】許多無名無姓的角落

「在那雙掌紋撫摸過的腹地底,一個新的宇宙正等待大霹靂。」 他和他裡面的她,一起啜飲草莓奶茶。 一起用詩來指認自己。 一起打破身體的規矩。 纖細剔透的字眼,像是藏在彈藥裡的吻痕。──葉覓覓 青年詩人柴柏松第一本正式出版的個人詩文集。他的文字言詞觸摸著個人處世的經驗,指認自己的性別,去細細訴說,眼前世界的樣子。

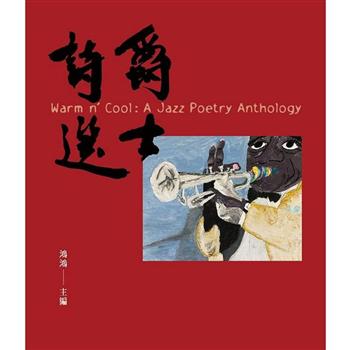

爵士詩選 Warm n, Cool: A Jazz Poetry Anthology

透過詩人們的想像,爵士樂與圖文創作互為表裡,擴展了我們對於即興藝術的視野。 ──孫秀蕙 自爵士樂誕生伊始,詩人們即積極以文字回應。二十世紀初的白人詩人卡爾.桑德堡,1920年代「哈林文藝復興」的黑人詩人藍斯頓.休斯,乃至40~50年代的垮世代,甚至影響了當前的嘻哈與「口語詩」(spoken word)。「爵士詩」Jazz Poetry大約有兩種路徑,一是內容的取材:以爵士樂的樂手、樂曲及爵士樂文化為主題的詩作;另一則是形式的取法:仿效爵士樂的節奏與聲響,在語言上作即興實驗的詩作。 這是第一本以中文創作為主軸的爵士詩選,共收錄78首作品。詩稿來自台灣、港澳、新馬、中國,難得的是,也包括音樂家的文字創作。同時也收錄了一輯文獻精選,梳理爵士詩史上重要的詩人詩作,包括美國、日本的重要詩人。書寫對象從艾靈頓公爵、路易斯阿姆斯壯、查理帕克、邁爾斯戴維斯、約翰柯川、查特貝克、史坦蓋茲、孟克到比莉哈樂戴、妮娜西蒙等偉大樂手與歌手,也包括須川展也、謝明諺等同代人。詩人崔舜華為本書特繪油畫封面,書內數十幅精印的爵士肖像則來自私房收藏的黑膠唱片,展現爵士樂文化中不可或缺的另一部份。 ‧主編 鴻鴻 ‧作者 陳家帶、楊澤、淮遠、廖偉棠、陳雋弘、阿芒、隱匿、曹疏影、袁紹珊、羅毓嘉、潘家欣、崔舜華、吳緯婷、徐崇育、羅思容、崔香蘭、林理惠、郭詩玲 等57位詩人 ‧譯者 馬世芳、黃大旺、林蔚昀、滴滴、鴻鴻

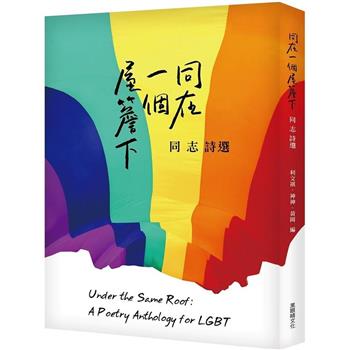

同在一個屋簷下-同志詩選

這一本同志詩選不以身份論來決定入選與否,而是將詩選的主題定位在「關注同志議題的詩作」。我們想像中的同志詩選,不是狹隘到只有「同志詩人的詩作」,應如同gay pride一般,邀請任何性別認同、性向、身份、職業的人的加入。只要願意擁抱同志,願意書寫同志,我們都納入考慮。因此,我們將書名定為「同在一個屋簷下」,以此想像所有人都能在這裡生活、支持、接納。這些詩歌屏棄了身份論,是「為了」LGBT所寫。 我們真的很貪心,什麼都想要,希望我們的選詩能夠涵蓋各個面向,連隱藏在文字中的小確幸與大環境所給與傷痛與壓迫都不想遺漏,企圖用詩歌拼湊出同志最完整的生活。

大象班兒子,綿羊班女兒

《大象班兒子,綿羊班女兒》是詩人、藝術家游書珣媽媽系列詩作的總整理。從懷孕到生養第一個小孩,以及生育第二胎後對老大心情的轉變,以及孩子上學後身為媽媽的心境變化。 全書共分為三個部分。第一部「媽媽手冊」記錄孕程的心境感受,同時也是一個女人進入母職的歷程;第二部「交換語言」寫下新生兒階段的育兒甘苦,讓人一窺母職的難處;第三部「大象班兒子,綿羊班女兒」則是學齡前孩子初次離開母親呵護的羽翼,進入學習團體中拓展世界,這當中可見孩子與母親之間細膩而深刻的變化。

樂天島

有的房子建造時最美 有的房子被人塗鴉時最美 有的房子被時間摧毀時最美 如果幸運,你會記得現在 如果幸運,你會什麼都不記得 《樂天島》是鴻鴻對現實社會所進行的「革命詩學」的又一次精采展現。他不避諱政治題材、不強調文學修辭或話語,直接以詩刺向權力和政治的核心,這或可視為21世紀新政治詩風潮的再一次崛起;但實質上,在我看來,則是更深刻的「新現實主義」詩學的拋出。~向陽 這回,詩人已然開始面對,不是世界與命運,而是生活和時間的主題。鴻鴻,這隻歷經風風雨雨好些年的海鳥少年,終究是,像我們凡夫般,慢慢抵達歲月的港灣。~楊澤 另附神秘詩人江違的失敗詩集,一系列不加修飾的浮世肖像,建議閱後焚燬。

光天化日

把你點亮的人 忘了在離開的時候 把你熄滅 ─p.57〈光臨〉 教我們痛、令我們不寐、讓我們看見不存在的幸福 繼《你沒有更好的命運》後,任明信備受期待的第二本詩集 《光天化日》分為三輯。輯一為情詩,書寫愛戀中的情感群像,從關係中的相遇到分離,從甜蜜到酸楚。 輯二有自我內部的辯證,現實生活中的拉鋸,和對家國社會的關懷。 輯三則是對世界最純粹的想望,對生命的真實呼喊。 「沒有什麼是不會消亡的,無論生命,物質,情感,人事的聯繫... 當然,也包括創作,對世界的感受。 此刻我還能書寫,擁有將痛苦轉化的能力。但也許有一天,它也會離我而去,甚至連『我』有天都可能不存在。 就算到了那時候,也不會覺得遺憾吧。 因為寫過的字,都是痕跡。

仁愛路犁田

鴻鴻的第6本詩集,收新作94首,包括革命的筆記、旅行的分析、情愛的感思,以及多幅彩色攝影作品。吳晟以「並肩作戰」的運動者身份,為本書撰寫長序,道出對鴻鴻創作歷程的長期觀察,肯定「鴻鴻的詩藝,根源於台北,卻大踏步走出台北,除了延續國際社會的關注,也向命運息息相關的台灣島嶼廣大土地,踏出他的足跡。」 在這本詩集中,歷歷是近年來社會運動及國際人權事件的軌跡,從反國光石化、反中科搶水、反土地徵收條例、反核......到紀念陳文成、聲援劉曉波、艾未未、伊朗導演潘納希,以及為圖博而作的多首詩篇。取名《仁愛路犁田》,鴻鴻在後記中告白:「就像耕作,講究的不是姿勢優美,而是能否引入豐沛的濁水,滋養新鮮的稻米。筆耕於我如果仍屬必要,那是因為可以真實呈現一時一地的想法,與文字讀者、街頭聽眾、或是親密愛人相溝通。詩是拿來興、觀、群、怨的,不是拿來陳列玩賞的。革命與愛情,率皆追求群體美好生活的步驟。如果有一天我們可以不必再革命,世界可以不再需要這些詩,或許那才是一個時代最大的成就。」