-

排序

- 圖片

- 條列

【電子書】繪畫這麼美!從筆墨品評、深度鑑賞中國名畫

國立故宮博物院書畫文獻處處長何炎泉博士,繼《書法這麼美》又一品鑑名畫力作!縱觀三千年歷代名作筆墨,鑑賞中國繪畫必收經典! 故宮鎮館之寶北宋大家范寬《谿山行旅圖》,為何精彩?為何感動?為何偉大? 讚賞黃公望《富春山居圖》只能用「了不起」形容嗎? 本書作者國立故宮博物院書畫文獻處處長何炎泉以流暢幽默的筆調,帶你一步步打通「筆墨不通」的任督二脈,以敏銳且析論深入的角度,拆解畫作的文獻資料與外在形式,歸納分析出常人不容易察覺到的趣味觀點,讓你豁然開朗,悠遊畫境。 「提取歷代名作中的筆墨系統」是貫穿本書的鑑賞主軸。 作者以其暢銷著作《書法這麼美!縱覽橫跨一千六百年國寶書蹟》為基礎,章節安排邏輯同樣從中鋒談起,接著是偏鋒、提、按、頓、挫等基本用筆,藉歷代名作為例來介紹不同的控筆技巧與觀看方式。全書亦大致按照筆法發生的時間序,先介紹人物畫,接續至山水畫,給予讀者簡明扼要的歷代名畫筆墨發展史。 從筆墨看繪畫,老實說並沒有任何創意,根本就是一個老掉牙的方法。歷經百餘年藝術史亂流後的繪畫史,想想也該是重拾筆墨振作的時候了。過去沒有西方學科救贖的日子裡,靠著筆墨的延續也存活了千餘年,相信只要能回到筆墨的正軌上,絕對能持續發展下去。本書得以完成,實歸功於國立故宮博物院多年來的數位計畫,透過大量高清圖檔的比對分析,才有機會將歷代名作中最珍貴的筆墨提取出來!──何炎泉

【電子書】電影寓言

☆當代法國思想家賈克.洪席耶首本電影文集☆☆資深影迷、電影理論研究者、影像創作者必入☆☆艾森斯坦×穆瑙×佛烈茲.朗×安東尼.曼×尼古拉斯.雷×羅塞里尼×高達×克里斯.馬克八大名導☆☆一部將改變你觀看電影方式的哲學巨作☆高達曾說:「電影是世界上最美的騙局。」(Cinema is the most beautiful fraud in the world)。黑色電影《M就是兇手》裡的小女孩和殺手、《偽君子》中,一抹走下臺階的黑影、《不設防城市》裡朝著車子奔去的女子……。這些由電影大師們所創造、令人印象深刻的經典畫面,透過影像訴說著虛構與現實交織的故事。自謙為業餘影迷的洪席耶,於2001年出版探討電影美學的經典著作─《電影寓言》,書中包含十一篇電影專文,論述艾森斯坦、佛列茲.朗、穆瑙、安東尼.曼、羅塞里尼、高達、克里斯·馬克等導演作品。洪席耶將電影理論及歷史系譜納入其學說體系,並提出「寓言」概念,闡述電影做為矛盾受挫的藝術以及機械複製的被動美學等概念。這不只是一本電影理論書,更透過具體的電影作品分析,例如:希區考克如何完美掌控電影語言、艾森斯坦如何運用蒙太奇技巧呈現蘇聯農業集體化的過程、羅塞里尼電影場景中的人物姿態與動作背後的深刻意涵,以及高達如何在《電影史》中重構影像與歷史的關係,讓我們看到電影如何同時作為藝術形式與歷史見證,既說故事,也記錄時代,並帶讀者探索影像背後更深層的美學與社會意義。

【電子書】走出閨閣:再探陳進之藝術實踐

日治時期成就最高、現今討論最多的女性前輩藝術家電視劇《茶金》仕女服裝、生活場景美術靈感來源\臺灣藝壇傳奇──陳進/◆ 首位赴日習畫臺灣女留學生◆ 20歲入選「臺展」獲「臺展三少年」美稱,連續3年任臺展審查委員◆ 臺灣東洋畫家入選「帝展」第一人陳進身為新竹名門閨秀,超越當時的性別束縛,踏上留學、追求理想之路,以30歲不到的年紀便在臺灣畫壇佔有一席之地、揚名海外,更被日本人譽為「天才畫家」。+++++「既然去了就不能輸人,要很堅強,不能輸。美術史、日本語都要熟記,認真讀,成績好,別人就不會看輕你。」──陳進在強大壓力中成就自我,創作背後歷經旁人無法知曉的內在拉扯與挑戰置身於當時社會、文化與繪畫技術的脈絡中,陳進不斷精進自己、努力創作,以突破外在環境對來自殖民地女性的箝制,立足於專業領域,背後曾面臨許多挑戰與艱辛。+++++陳進細膩典雅的作品在畫壇中獨樹一格,其藝術實踐之過程亦可窺見國家統治暴力、父權體制、殖民歷史現實、多重權力支配框架等課題。過往對陳進藝術的研究不在少數,大多從閨秀畫家角度切入,建築與文化研究學者殷寶寧回到陳進所處歷史時空,以多元權力支配架構的論域為其藝術實踐建構不同的觀看與詮釋視角。全書以6個篇章探究畫家陳進生命經驗,觀察其創作歷程的軌跡變遷,試著解析其不同階段作品再現的價值與意涵,包含戰前陳進在日本殖民統治時期的藝術創作、統治結束時期,再到戰後正統國畫之爭對藝術家創作心靈的衝擊,以及步入家庭後生命的變化。書中亦聚焦博物館、美術館的女性主義藝術行動策展,探討以機構展覽重新詮釋藝術家與作品,進而促成社會變革、成就公共價值。

【電子書】策展之道

策展能幫我們做什麼?當代藝術界最具影響力策展人──漢斯‧烏爾里希‧奧布里斯特藉一篇篇情節生動的工作回憶,揭示策展如何帶領我們創造全新的未來當代最重要的展覽推手—漢斯.烏爾里希.奧布里斯特,在30多年策展生涯裡策劃了上百場展出,其中許多計畫和展覽皆極具創新性且影響深遠。他的策展沒有固定的地點和模式:︱ 會在── 一卡行李箱裡 ︱ 會在── 飯店的展示櫃裡 ︱ 會在── 飛機航班上 ︱ 會在── 一連串的指令中︱ 會在── 連續24小時的對談裡奧布里斯特在《策展之道》中回顧他如何開始對策展產生興趣並成為一名策展人,從1991年在蘇黎世自家小廚房舉辦第一場展覽「世界之湯」,到與格哈德.里希特、克里斯提昂.波坦斯基、吉爾伯特和喬治、庫哈斯等藝術家、建築師、藝評、哲學家的相遇與和對話,奧布里斯特透過與其他領域實踐者的對談來了解、認識藝術,許多創意的計畫便由這些交流中誕生。未來是由過去的碎片組成 —— 潘諾夫斯基「策展過程永遠始於對話,對話是一種保存過往的方式」「策展就是化不可能為可能」「沒有被選擇的道路(計畫)其實是藝術概念的藏寶庫」「廣義來說,所有人都在策展,我們都是策展人」奧布里斯特以獨到觀點道出對策展的看法,包含:展覽場地的各種可能性、策展的本質、跨領域的藝術理解等,本書進入他的策展世界、撿拾其經驗碎片,讓所有對策展躍躍欲試或努力在這條路上實踐自我的創意工作者,都能透過這本書更瞭解這位當代策展人。▍名人推薦✦「《策展之道》是一本獨特而富有洞察力的指南,使讀者能夠發現新的策展方法及探索路徑。」──瑪麗娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramović)✦「漢斯.烏爾里希.奧布里斯特是一位充滿熱情的溝通者。」──小野洋子(Yoko Ono)✦「引人入勝、旁徵博引而又理直氣壯的個人經驗談⋯⋯精彩地解釋了為何策展是當今藝術界中最核心的一環。」──伊考.以桑(Ekow Eshun)✦「輕快、不拘一格。」──布賴恩.狄龍(Brian Dillon),《文學評論》(Literary Review)▍媒體佳評✦「這個人讓策展成為藝術」──《紐約觀察家報》(New York Observer)✦「年輕一代策展人的導師」──《獨立報》(Independent)✦「當今藝術界最豐富多彩的人物之一。漢斯.烏爾里希.奧布里斯特,與其說是一位策展人,不如說是人類旋風」──《衛報》

【電子書】抵抗的原力:性別藝術與酷異美學的源起

抗爭,是所有生命體的必要生存途徑!一本為非主流、蛻變者、抗爭者、失敗者、孤獨者、身分不明者、無法被歸類者所寫之書。本書以神話、神學、人類社會學、文學作品、前衛藝術、流行文化、性別理論、酷兒美學為內容與詮釋角度,試圖進行性別藝術與酷異美學雙軸線的本源探討。從書寫性別史敘的動機出發,透過神話、視覺文化與當代藝術的圖像與影像,分別描寫了不同抗爭時空下的社會生存與創生模式。從神話到神學,性別的認同與差異,這趟有關個人與群體、現實與想像、生活與藝術間的探索之旅,也如同人類社會文化的縮時與縮影,形成影響世代人際觀的文化脈絡與一段自成體系的藝術史。

【電子書】空間的未來:COVID-19加速產生的空間變化

傳染病改變空間,空間改變社會! 在COVID-19病毒肆虐之後,人類的行為模式與社交距離直接被限縮並劇烈改變,產生了遠距心理與新互聯科技模式。 城市會不會解體? 傳統的空間已不適合劇烈改變後的人類社交與生活方式,那該如何呢? 建築師俞炫準認為危機就是轉機,可以藉此更替打造出適合與地球永續共存的未來新空間,就此翻新不適用的建築法規與實現居住正義。 例如: ․為坪數侷促的住家配備能發揮庭院功能的陽台 ․為學生設計個別適合的教育課程 ․打造線形公園、串連沿線地區且達到最大的土地使用效益 ․大企業拆成多個分部據點、改設衛星辦公室以利管理 ․增加的廢棄空間改造成步行就能抵達的公園和圖書館 ․自動駕駛運具專用的地下物流隧道……等等 彷彿未來城市一般的諸多建議,卻件件都考量在人類依舊需要面對面社交與情緒互動的習性與文化、自然的共存,並且兼顧了管理效益與共好共榮。 有些想法讓你頻頻點頭,彷彿立刻就能實行;有些想法讓你懷疑可行性,例如非軍事區的邊緣城市。 俞炫準坦言或許自己也是個「假先知」,但他強調:未來是由敢於夢想的人創造出來的。 所有人共好的烏托邦,其實並不遙遠。 我們該如何跨出第一步?本書提供了檢討與答案。

【電子書】「藝術/運動」作為公共平台:當代藝術與社會運動之間

◤ 1996年聯福製衣廠失業女工臥軌抗爭 ◤ 2004年新莊樂生療養院保留運動 ◤ 2008年新店溪洲部落與桃園撒烏瓦知部落反迫遷抗議 ◤ 2011年東海岸反美麗灣渡假村開發案之行動 ◤ 2014年3月反服貿協議太陽花學生運動 這些發生在生活周遭,由電視或網路媒體放送的社會事件與抗議運動, 不一定與我們直接相關,卻為群體創造議題討論的空間與進步養分,甚至帶給藝術工作者回應世界的動力和創作靈感。 重回轉動時代的重要時刻,當代藝術與社會運動有什麼樣的關係? 是平行世界、互相衝突或是互為主體 一段關於藝術與社會運動交會的在地記錄 從藝術文化視角出發的社會運動研究闕如,本書提供不同的觀看角度,由藝術的創作實踐、展覽製作、藝術評論等面向,理解當代藝術與社會運動不斷變動中的關係。 作者以六個章節梳理2010年代至今,當代藝術與社會運動互動的過程,包含藝術家陳界仁在社會運動遠去後針對議題創作的作品;溪洲部落與撒烏瓦知部落的反迫遷抗爭;2014年太陽花學生運動及其創意生產;青年藝術家復返318運動的創作實踐;2011到2013年東海岸的「反美麗灣開發案」、2017年至今的「凱道抗爭」運動;以及將藝術行動轉化為在地社區運動的「北回歸線環境藝術行動」、「樹梅坑溪環境藝術行動」等案例,從事件開端、合作策畫到結束或再啟討論等歷程,釐清事件來龍去脈,呈現多元觀點,書中並收錄1980至2023年台灣重要社會運動與藝文事件之年表,帶領讀者橫跨10年光陰,看發生於台灣、與特定社會運動相關的當代藝術計畫與行動,在追求理想與願景的路程上,如何開展更具創意的辯證對話。

【電子書】哲學小分隊:暴擊藝術世界的45問

◆藝術是人性的需求?你需要藝術嗎? ◆人工智慧能取代人類創造力嗎? ◆壞作品為什麼需要存在呢? ◆想創作要先端出一套理論嗎? ◆策展不必教?你就是自己生活的策展人? ◆藝術是城市保有活力的必要毒素? ►►►一位熱愛和學生辯論的老師 藝評人耿一偉化身分隊教練,拋出45道題,邀你一同思考,鍛鍊你的心和腦。 ►►►哲學小分隊邀你入團 不管你是正方反方,同意或不同意書中見解,提出你對藝術的想法,歡迎來辯。 ►►►穿越表象,開出思考的路徑 穿透當代藝術生態龐雜表象,直探問題核心與創作根本,就能找到屬於自己最獨特的觀點。 本書收錄戲劇學者、策展人及教育工作者—耿一偉,2016至2023年間的45篇《今藝術》專欄文章,這些篇章記錄下這段時光裡他對當代藝術的思考及所見所聞,文中處處可見其對藝術生態的哲學性關懷,書中反覆提及的四位哲學家康德、巴迪歐、麥克魯漢與九鬼周造之哲學理論,交織出本書的思考視野。從五個面向探討藝術的本質、藝術創作、策展機制、藝術與社會的關聯,以及當代藝術的未來與危機等議題,以通俗易懂的語言,邀讀者一同思考一些可能尚未被留意到的藝術問題。 《哲學小分隊-暴擊藝術世界的45問》並非是一本充滿解答的書,而是讓這些不同的問題做為起點中的起點,提供讀者體察藝術與生活、城市、表演、新媒體技術及人類健康間多重關係的觀點,啟發更多靈感,並藉此找到獨立的創造性觀點。 ◢◢◢ 本書特別收錄 ——法國導演兼攝影師Stefan Libiot神祕迷離的黑白攝影作品 (波蘭導演奇士勞斯基作品《藍色情挑》與《白色情迷》副導)

【電子書】策展時代

在動盪變化的世界中,思考策展的未來圖景! 策展是一門時時創新的藝術企業, 在後疫情時代藝術市場最暢銷的代表作就是明星策展人。 策展人以藝術界KOL之姿,手握權杖,穿梭遍布各地的國際雙年展。 面對博物館、藝術家與策展人之間複雜的權力動態, 觀眾只能置板凳觀戰嗎? 欲知分曉,歡迎來到無所不策的策展時代! 「策展人可以透過調校、修正自身的策展實踐,影響包括收藏家、博物館館長與贊助者在內的掌權者來創造改變。這需要掌握各式各樣的技能,包括檔案研究乃至打動人心的溝通技巧。儘管如此具挑戰性,周旋在藝術家、機構與觀眾之間,既身懷專業知識而又具高知名度的策展人,仍是最有能力回應這個挑戰的角色。」——莉莉安.卡麥隆 由巨量碳足跡堆疊成遍及各地的當代藝術雙年展,造就了具有文化影響力、知名度與品味塑造的明星策展人。這些平臺產製出一群超級策展人精英,以創意總監的身分打造了遍及全球的藝術豪門企業。像是北歐藝術家兼策展人雙人組艾默格林與德拉塞特(Elmgreen & Dragset)自1990年代以來從哥本哈根的表演藝術節到威尼斯雙年展的丹麥館與北歐館,及至2015年於倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館中進行的藝術暨策展計畫,二十多年來已將藝術家暨策展人身分、專長發揮極致。 當策展成為當代顯學之際,明星策展人如何回應自身日益高升的影響力? 觀眾對全新形式的策展有什麼期待? 在實體策展與數位策展互動、並行的當下, 藝術家、觀眾與策展人自身的角色位置,又將如何重新組構? 《策展時代》帶我們揭開藝術策展的浪漫面紗, 以洞察之眼,理解、破解與解析當代策展的藝術!

【電子書】臺北.城市.博物館

一座城市博物館,不僅僅只是一座博物館而已, 而是能與城市共生,跟人們一起生活,訴說城市的生命史! 為什麼需要城市博物館? 城市博物館重要嗎? 誰需要城市博物館? 一座城市博物館應該是什麼樣子? 本書為建築學者殷寶寧對於臺北城市博物館的興建企圖,及其與城市關係應該或可以為何的辯證,以及博物館專業與城市研究專業間的對話等課題所展開的書寫與研究。 以臺北市政府推動的城市博物館為核心案例,從國際組織與專業論述為基礎,觀察與比較國際上不同城市博物館的個案研究,嘗試將「城市博物館」置放於都市空間結構與地景變遷的實質環境層次來檢視,以期從城市歷史發展、城市與建築美學、城市競爭力與文化行銷、以及博物館機構品牌形象等向度,思考都市文化治理與城市博物館的動態關係。 臺北城市博物館興建計畫,從陳水扁市長時代開始倡議,歷經馬英九、郝龍斌與柯文哲,博物館尚未興建完成,政策依然存在。究竟何以從倡議、籌備、政策定案、著手進行,因著市長更替,整個政策流程完全翻盤,再度形同從零開始。回望歷史,從1994年起算,至今28年過去,將近三十年的變遷軌跡,這座與城市共生,跟市民一起經歷每日城市生活,並期許致力於朝向更好的城市未來推展的「城市博物館」,在臺北,究竟會以何種姿態誕生?值得我們更多的觀察、辯證與反思。 聯合推薦 于國華(國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授兼研發長) 王志弘(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 彭俊亨(生活美學基金會董事長、元智大學教授) 戴寶村(國立政治大學台灣史研究所退休教授)

【電子書】書法這麼美:縱覽橫跨一千六百年國寶書蹟

國立故宮博物院書畫文獻處副處長何炎泉博士品鑑書法力作從初心者到書家,此生必藏傳世書法鑑賞名典經由比對,王羲之傳世墨蹟《平安何如奉橘帖》上的簽名,各個都不盡相同?蘇東坡的《寒食帖》,如何寫出貶官流放,真情流露的心境?本書作者國立故宮博物院書畫文獻處副處長何炎泉以酣暢淋漓的文字,精確不打迷糊仗的縝密析論,還書法本來面目,一一剖析怎樣算是好字?何為筆力入木三分?如何才稱得上「書如其人」?從大師們下筆的筆勢、心情與時空背景探討,每篇賞評彷若帶領讀者重回歷代書家大師提筆揮毫現場。「專注於作品本身」是本書著力的核心主軸。作者破除千百年來傳承道統般的書法史品評窠臼,直面作品,期與讀者共同感受書法之美,探索感動背後的書寫真相,篇篇以經典大師法帖舉證,論據與感性並陳,實為當今書法欣賞洞察力獨具,突破書品沉痾觀點之力作。書法,要變嗎?想必會繼續爭論下去,或許順其自然是最好的答案。一切早已設定好的書法藝術,只會繼續以「勇猛精進」的態勢前進,至於那些亂七八糟的雜音與想法,很快就會成為過往雲煙。——何炎泉

【電子書】電影的差距

當代法國哲學與美學思想家賈克.洪席耶 關於電影與藝術、電影與政治、電影與文學的重要書寫! 電影,是個繁複之物。在這個物質場所,我們被影子的表演所娛樂,觸動著我們更為隱祕的情感。它也是一門藝術的概念,由影迷的熱情所組成,這種熱情模糊了藝術與娛樂之間的界限。有段時期,它也是個書寫運動的烏托邦,連結工作、藝術與集體生活。而有時,這還往往是讓人沮喪的一種影像語言夢想。 本書彙集洪席耶從2001年至2010年間所發表的六篇電影專文,論析布列松、史特勞普和蕙葉、佩德羅.科斯塔、羅塞里尼、明尼利與希區考克等導演及電影作品,並使用已在其他架構中闡述的「差距概念」進行分析:電影藉由抹除其形象與哲學,從文學中汲取虛構。它拋棄劇場,以實現其夢想為代價。調節從故事情感至表演的純粹樂趣之間的過渡,或是側重於身體以便向我們展示作品思想。它同時顯示出所有政治能力,以及將表現行動,轉化為煙火或消散如水面漩渦般的獨特力量。 孫松榮──國立臺北藝術大學藝術跨域研究所、電影創作學系合聘教授 專文導讀

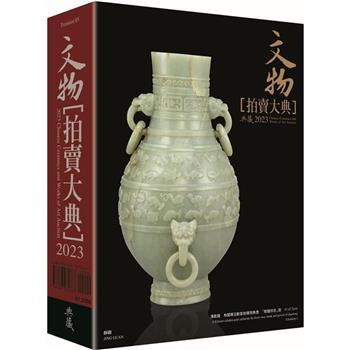

【電子書】2023文物拍賣大典

收藏,決定你的格局與態度 藝術收藏趨勢完全透析,華人文物拍賣年鑑最優版本,收錄年度精品達4,300件! 回顧2022年,藝術拍賣市場依然難脫疫情干擾,特別是中國大陸做為華人文物拍賣重鎮,上半年春拍表現尚稱平穩,香港蘇富比的「清康熙至雍正初年 / 乾隆 乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽」於4月29日以港幣約1.53億元成交,成為春拍文物類最高價且是唯一破億精品。下半年的拍賣市場再因疫情而腳步大亂,許多知名拍賣公司的秋拍迫於情勢延至翌年2月舉行,破億精品件數雖然較春拍多出幾件,例如香港蘇富比的「明末黃花梨圓後背交椅」於10月8日以港幣約1.25億元成交,以及香港蘇富比的「清乾隆 御製洋彩紫紅錦地乾坤交泰轉旋瓶」於10月9日以港幣1.77億元成交。但能否再現往年熱況猶未可知,也令人格外期待逆勢反彈的效應。 「拍賣大典編輯部」一本初衷,精心收錄2022年度全球文物拍賣精品達4,300件,協助讀者精準掌握2022年拍賣市場的現況與展望。全書依宋元明清瓷器、高古陶、銅器、佛像雕塑、玉器、鼻煙壺、文房雜項等共8大類排行榜與市場分析專文,理性分析全年度藝術市場亮點及未來趨勢,無論視為市場新鮮人的入門指南,或是資深藏家、學者、藝術投資業者及愛好者的輔佐圖鑑,均是絕無僅有、精采絕倫的拍賣市場寶典。 七大特色 1. 《2023文物拍賣大典》收錄全球約75家拍賣公司精品達4,300件,數量最豐,取樣最廣:收錄港台、大陸、歐美各大拍賣公司年度春秋季的拍賣精品,佐以圖表分析,完整呈現8大類達4,300筆拍品精美圖文紀錄。同時收錄該年度「藝術文物市場解析」專文,由全球經濟動向切入,深入分析市場現象;以及年度〈中國瓷器十大賞析〉、〈中國工藝品十大賞析〉,詳盡介紹前十大頂級拍品;還有「歷年中國文物前十大排行榜」及該年度「中國文物分類排行榜」,為讀者提供多面向的參考資料。 2. 拍品資訊中英對照。 3. 附加各類排行榜佐以圖表與專文解析。 4. 全彩精編展露文物質感經典之美。 5. 字級放大,閱讀更省力:《拍賣大典》自2019年起,將內文字體略為放大,令讀者查閱更省力! 6. EP同步,鑑藏研究都適宜:實體書及電子書陸續上市,書體書厚重經典置於書房最為文雅大器,電子書安置網路雲端方便隨身查閱,紙電雙版本一次收藏,資訊一手掌握! 7. 同場加映書畫十大排行:《2023文物拍賣大典》也提供了古書畫、近現代書畫的十大排行榜,跨域查閱,更具鑑藏價值。

【電子書】繆思談片:漢寶德三談博物館

【最具參考價值的台灣博物館學三部曲!】 談片——輕薄短小之評論。 關於博物館,所謂繆思的殿堂, 在台灣的起步、發展及建言, 透過漢寶德的前瞻視野、執行與推動, 語重心長將厚重理論化為精巧易讀的談片, 與前作《邁向繆思》、《繆思意境》, 構成完善有緒最具參考價值的台灣博物館學三部曲! 「博物館不一定要規模龐大才有價值。學校有大學與小學之分,小學的重要性不亞於大學。同理,博物館因其功能,也有大小之分,即使小到社區博物館,其價值也是很顯著的。要認真地把博物館與觀眾結合在一起,小的比大的好,分散的比集中的好,內容屬於地方性的比屬於全國性或世界性的好。在我國,博物館正朝龐大型發展,要大家了解『小的就是好的』,實在很不容易。」——漢寶德 博物館發展已有幾百年歷史,在二次大戰後,博物館最大的改變就是繼「收藏」之後增強了教育功能。而台灣博物館數十年的發展過程中,因地制宜展現了哪些風貌?又有哪些值得玩味深思改進的地方?本書《繆思談片》分為上下篇,上篇「博物館談片」是漢寶德擔任國立自然科學博物館館長任內,在《博物館學季刊》所撰寫之「論評」結集而成;下篇「宗教建築」則收錄「世界十大宗教建築」三篇相關專文,綜合回顧台灣博物館的發展歷程,並且對於全球博物館的所見所聞也有獨特觀點。

【電子書】繆思意境:漢寶德再談博物館

【從展示到風格,解鎖博物館的核心內涵】 博物館,所謂繆思的殿堂, 西文Museum原意具有收藏處的意味。 在其「研究」、「收藏」、「展示」、「教育」等四大功能中, 做為繆思殿堂裡最基本的內涵, 絕對是「收藏」與「展示」。 「博物館,由於是一座大型的建築,其外部的造型常受到社會大眾的注意。因此乃引起建築重要,還是展示重要的問題。尤其因為展示必須建造在建築物內部,建築物與展示配合的問題,乃至兩者孰應優先的問題。對於展示工作者而言,何者重要的爭論是不必要的,重要的是展示是博物館的靈魂,一定要做好,才能達到設立博物館的目的。因為再好的建築,再好的收藏,沒有動人的展示是不足以使觀眾滿意的。」——漢寶德 相較以展示、收藏為主,傳統意義下的博物館;一座兼具有教育、研究等前瞻功能的博物館,展示上該如何規劃與呈現?施工時又需要注意什麼?在建築風格的認定上,博物館應該是一個展示寶物的場所?還是一個有獨立個性的藝術品?是一座代表國家文化水平的紀念碑?還是一座無名的為大眾服務的空間?漢寶德曾任科博館與宗博館館長,本書《繆思意境》收錄了他自1980年代以來對於推動創設博物館的種種觀察與建言,與當今博物館相關專著兩相對照,愈發體現漢寶德的真知灼見歷久彌新。 漢寶德身為台灣博物館的重要推手,繼前作《邁向繆思》彙集博物館的建築、論述與諍言。本書深入核心內涵,詳論展示與風格,為讀者揭開理想的繆思意境必備要項。

【電子書】簡單的真相:現代藝術中的單色畫

一個黑色方塊、一張白色畫布、一片藍色顏料……為何是現代藝術的傑作?藝術市場第一本單色畫專論,了解單色畫的首選之作!什麼是單色畫?其脈絡究竟從何而來?為什麼單色畫看起來如此簡單卻難以理解?單色畫與禪宗、道家哲學等形而上學的關聯是什麼?評論家如何詮釋單色作品、觀眾又如何看待單色畫?從20世紀開始,極簡風格的單色畫風靡全世界,卻很少人認真爬梳單色畫的脈絡與發展。為什麼單色作品既受推崇,卻又備受輕蔑?是什麼原因驅使藝術家創作此類作品?單色畫具有高度的曖昧性,有人認為它絕對的純粹極簡、也有人覺得這是故作姿態唬弄人的「國王的新衣」。事實證明,單色畫在今日仍受到極大的推崇與追捧。作者試圖從歷史脈絡、繪畫的材質、形式(物質性)、精神性、哲學性等方面論證單色畫,希望給予讀者多方面對單色畫的認知與理解。書中並深入分析俄國藝術家馬列維奇(Kazimir Malevich)《黑色廣場》(1915),法國藝術家克萊因(Yves Klein)的「克萊因藍」,當代藝術家羅斯科(Mark Rothko)、紐曼(Barnet Newman)、封塔納(Lucio Fontana)等藝術家的單色畫作品。探討低限藝術如何成為一個國際脈絡底下複雜交織的藝術與文化風格。

【電子書】城市裡,你的座標在哪裡?

我們所在的城市,也像是解體的玩具堆。 雖然充斥著失去用途、廢棄的空間和如同廢棄物的建築,但其中也存在著能產生新意義的空間。 我們有自己聆聽的歌曲Playlist,然而,我們卻沒有一個關於「空間」的清單——憂鬱或需要充電的時候可以去哪裡?需要思考或想獨處的時候可以去哪裡?可以讓我感到幸福快樂的空間有哪些? 每個人活在這個世上都是不容易的。有哪些空間造就了你?有哪些空間是現在的你很需要的?你所生活過的社區、巷弄和房子,即便早已物是人非,其中也一定存在著只有你看得見的光芒。如果有了這樣的「空間清單」,我們每個人都會得到更大的慰藉,且人生變得更加閃耀。旅行,並不是非得出國才能達成;在每天生活的城市裡,你也可以「發明」只屬於自己的空間、賦予新的意義,定位自己的座標,甚至創造回憶。 如同作者俞炫準建築師在書中所言:「這本書所提到的各種空間,是造就我的空間,以及我所喜歡的空間。那些空間,是我的人生中偶爾閃現的一些微弱的星光。而我寫這本書,就是在試著將那些互相都隔著一段距離的微弱星光連結起來,打造出屬於自己的星座座標。」 城市裡,你的座標在哪裡? A love letter to my city, my soul, my base.

【電子書】2022文物拍賣大典

逆勢而上,不錯過每一個收藏/投資的關鍵契機 華人藝術文物拍賣年鑑最優版本,收錄全球年度文物精品近5,150件! 延續自2020年起的疫情效應,人們逐漸摸索出與病毒和平共存之道,2021年國際間的互動趨於保守,但總算是在觀望中維持著穩定交流。儘管疫情打亂了人們生活中的一切秩序,投資市場的四季不再明確可掌握,卻也可視為全新的契機,任何時間點都是值得期待的進場時機。 中國文物拍賣市場亦不例外,保守氛圍下,原本就甚受追捧的骨董精品,如今依然且更是市場的人氣寵兒,其中,北京保利「清乾隆 御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空有鳳來儀百鳥朝鳳圖雙螭耳大轉心瓶」以成交價人民幣2億6,565萬元,奪得2021年的文物Top 1,在歷年的破億文物拍品當中,成績也相當出色,並未因疫情而「打折」。其餘雜項雖不若瓷器成績亮眼,北京保利「清乾隆 欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷」以成交價人民幣2億4,150萬元,一舉竄至歷年工藝品成交排行榜的第三名,引來各界驚嘆。 「拍賣大典編輯部」一本初衷,精心收錄2021年度全球文物拍賣精品近5,150件,協助讀者重點參透2021年拍賣市場的現況與展望。全書依宋元明清瓷器、高古陶、銅器、佛像雕塑、玉器、鼻煙壺、文房雜項…等共8大類排行榜與市場分析專文,理性分析全年度藝術市場亮點及未來趨勢,無論視為市場新鮮人的入門指南,或是資深藏家、學者、藝術投資業者及愛好者的輔佐圖鑑,均是絕無僅有、精采絕倫的拍賣市場寶典。 本書特色 1.《2022文物拍賣大典》收錄全球67家拍賣公司精品近5,150件,數量最豐,取樣最廣: 收錄港台、大陸、歐美各大拍賣公司年度春秋季的拍賣精品,佐以圖表分析,完整呈現8大類近5,150筆拍品精美圖文紀錄。 同時收錄該年度「藝術文物市場解析」專文,由全球經濟動向切入,深入分析市場現象;以及年度〈中國瓷器十大賞析〉、〈中國工藝品十大賞析〉,詳盡介紹前十大頂級拍品;還有「歷年中國文物前十大排行榜」及該年度「中國文物分類排行榜」,為讀者提供多面向的參考資料。 2.拍品資訊中英對照。 3.附加各類排行榜佐以圖表與專文解析。 4.全彩精編展露文物質感經典之美。 5.字級放大,閱讀更省力:《拍賣大典》自2019年起,將內文字體略為放大,令讀者查閱更省力! 6.EP同步,鑑藏研究都適宜: 實體書及電子書陸續上市,書體書厚重經典置於書房最為文雅大器,電子書安置網路雲端方便隨身查閱,紙電雙版本一次收藏,資訊一手掌握! 7.同場加映書畫十大排行: 《2022文物拍賣大典》也提供了古書畫、近現代書畫的十大排行榜,跨域查閱,更具鑑藏價值。

【電子書】在建築與文化之間,我們設計

乘載臺北人三十年記憶的中華商場 從黑手打鐵的赤峰街到文青的赤峰街 2022年全世界最期待的建築臺北表演藝術中心 曾經荒置的公務眷舍審計新村,搖身成為臺中最受歡迎文創景點 從孩子日常生活的視角,將鄒族文化傳統融入設計的阿里山達邦國小 五個建築場域, 五段文化歷程, 以設計作為一種文化抵抗的策略和反抗基地。 本書集結了建築學者殷寶寧近年來在建築、設計與文化領域的研究與寫作。看似獨立成篇,但共同貫串的,來自於對文化深層的關注與提問。 殷寶寧以地域為經,年代為緯,在建築與文化的交織論述中,觀察設計如何回應使用者的想像與實境。最初以中華商場啟章,在於該建築承載了臺灣在戰後現代化過程中,追求在城市景觀與建築表徵上的現代性之夢。接著來到捷運中山站與雙連站之間的赤峰街街區,曾經是黑手油氣產業聚集之處,而今反差萌地構成文青青睞的文創聚落。 再往北邊走一點,回到劍潭與基隆河前世的探索中,一座明星建築要如何轉身變為一座演藝廳呢?離開臺北,臺中的審計新村,創意工作者的群聚及其構成的創意聚落,帶動區域活化,具體回應了設計文化不僅是一個過程,更具高度能動性的價值。繼續往南到了北回歸線,百年達邦國小重建,應該長成什麼樣子?「設計」如何作為一種傳遞文化與歷史重量的媒介?建築生產要如何滿足這個社會單位,並且傳遞出具鄒族族群主體意識的文化形式? 透過這些詰問,我們在殷寶寧的文字中飛越臺灣的百年建築構成,以鳥瞰的視角,踏實的取材,照見設計在建築與文化之間以何樣的角色現身。

【電子書】博物館策展人工作指南:認識、管理與展示物件

如何在博物館創造一場完美的展覽? 作品該如何蒐藏、如何保存、如何管理、如何維護? 建構博物館學與策展技能的最佳必備工具書! 「策展」是一種具備高度技能與特定學科專業的職業。博物館策展人的職責包括蒐藏物件、確保物件受到妥善的長期保存、理解與鑑賞,同時能向社會大眾展示並詮釋。策展人的角色兼具多重功能,除了必須對藏品具有專業知識外,還要有務實、靈活、社交能力,並在公共傳播、行銷方面擁有多面向的技能,同時也需負責館藏的發展,並主導新品的蒐藏,以因應博物館角色的變遷。本書將帶領讀者一窺博物館策展人的多元角色及工作內容。 書中探討了包括博物館為何存在、博物館該如何對待並展示物件,策展人所扮演的角色、他們與物件之間的互動以及物件的保存維護、編目、展示、搬移、陳設、儲放、詮釋與解說等工作,提供了詳盡的說明,並以深入淺出的方式介紹當前物質文化研究與博物館學的理論,並在書中展示如何將這些理論實際應用於博物館館藏。 無論是主修藏品管理與策展的學生,還是藝廊與博物館從業人員以及私人收藏家,《博物館策展人工作指南》為所有從事和蒐藏、物件的保存維護與展示工作相關的人員,提供了重要且實用的專業資源。

【電子書】生態藝術:人類世與造型的創作

面對人類世時代,藝術能做什麼?又做了什麼? 污染、資源稀缺、氣象變化、全球暖化:生態紊亂正在加劇,並且嚴重威脅包括人類在內的物種生存。許多藝術創作者意識到「綠色」回應的緊迫性,因而投入(社會)參與、創立生態本質的表達新規範。為了改變我們的心態,修補、重建我們與唯一地球家園的關係。 因為「人類世」就在我們眼前,在這個生態危機的年代需要採取行動、全心投入、催生道德和戰鬥的象徵符號。回應永續發展的要求,熱愛生態的造型作品採用非比尋常的形式:在自然中創作、與它一同共作、實驗室的研發、回收和短暫介入干預的實踐、涉及責任的協作和詩意的創作……這在在都宣告了新的藝術時代。 本書重新思考藝術創作方式之間的不同區別,對作者而言「生態」不單是主題而更是方法和態度。書中介紹了這些創作思考自然、體會生態時所提出的問題,作者的分析更使我們能以嶄新的方式思考未來。 試問藝術此時可以做些什麼之際,作者回顧了不同時期的多種藝術實踐,尋思「生態藝術」的真正意義。對他而言,這並不是一場藝術運動,而是面對人類世命題時立場的問題,關鍵正是在於生態地「轉變中」的藝術家自身。他意識到他自己、人類自身也是自然生態體系當中的一部分,自然而然地轉而重視責任和共同的道德基礎作為回應,為時還不算太晚。

【電子書】找到你的藝術家靈魂:啟動你創造性魔法的實用指南

創作靈魂就是藝術家的名片! 暢銷書《1人藝術無限公司》作者麗莎.康頓最新力作! 拿起這本書,準備好起身探索你獨特的創作風格! 正因為你獨一無二,所以要學會欣賞你自己的故事和經歷 ——你的創作就是只有你才能施展的魔法! 集藝術家、插畫家、教師和暢銷書作者於一身的麗莎.康頓現身說法, 以她的專業知識讓這個多元主題更為豐富。 本書採訪多位知名的藝術家和插畫家, 不藏私分享創作者心法── - 理解擁有藝術觀點的意涵及其重要性 - 確立並培養個人獨特視覺形象 - 檢視你所受到的各種影響,並區別你的創作和你所欣賞喜愛的藝術家作品 - 克服對能力不足及失敗的恐懼 - 維持創作習慣,讓你的風格觀點持續發展茁壯 綜觀藝術史,毫無疑問,要擁有這張獨一無二的名片,必得付出努力。 你很努力,但你不孤單!這就是這本書存在的意義。

【電子書】藝術,原來要這樣看!10個口訣,秒懂藝術大師內心戲

Look Again!再看一次,看透古典神作的天才密碼! 每幅古典名作,都是進入另一個時代的窗口。 本書不是要帶你穿越時空去想像觀看者最初是如何畫出這幅畫,而是要鼓勵讀者用現代人的能力和現代人的參照資料「再看一次」(look again)。 它向我們訴說著什麼?用什麼語言?儘管年代已遠,和我們的生活可能有著怎麼樣的關係?可以吸引生活在21世紀的我們嗎? 不帶任何成見,從純淨的心智出發,未必要按照順序,也不用緊抓著每個步驟不放! 作者奧森.沃德提供最原始的「注視的方法」,是由十個易記的步驟組成。 「T.A.B.U.L.A.R.A.S.A.」是一個簡單的口訣,每個字母分別代表觀賞行為的一部分。 「T」時間(Time) 「A」聯想(Association) 「B」背景(Background) 「U」理解(Understand) 「L」再看一次(Look Again) 「A」評價(Assess) 「R」節奏(Rhythm) 「A」寓言(Allegory) 「S」結構(Structure) 「A」氛圍(Atmosphere) 每個步驟都會用一個藝術史上的例子來搭配,示範如何運用這些注視技巧。 每一個人都可以穿越時空, 盡情在博物館與古典大師辯論、爭執, 去懷疑、詮釋、評價或質問他們。 即使是藝術上的巨擘,也沒有什麼不能評論的,一切都是開放的、可接近的,最終也將是可以理解的。

【電子書】臂距之外:行政法人博物館的觀察

臺灣方興未艾的文化治理新主張 行政法人是什麼?為何這種組織制度可以從16世紀英國發展至今,飄洋過海成為目前臺灣博物館及美術館領域中最具話題性的未來選項之一?而它秉持的「臂距原則」又是如何讓文化藝術組織的專業治理與政府分權、課責之間,維持一種令人又愛又恨的平衡關係? 本書是熟稔博物館領域、並長期觀察國內外藝文機構館所發展的學者黃心蓉,對於這些問題的最新研究成果。書中首先回溯了行政法人之本,除了爬梳行政法人制度借鏡始祖英國的歷史沿革,以及訪談英國行政法人機構內的專業從業人員外,還更進一步地深入討論了英國行政法人機構中的董事會、人事、財務及績效評鑑等層面與政府之間從磨合到共生的過程,並擴及對於歐洲其他國家的考察。最後,本書回到臺灣,從兩廳院等藝文機構改制的文化事務脈絡,分析不以信託制管理、獨具臺灣味的法人館舍問題,為臺灣藝文機構生態做了一次總整理。

【電子書】藝術7鑰:從現代到當代,解密20位大師的經典之作!

全新觀點!打開你的藝術腦! 層層解鎖,全方位透視20件大師名作。 本書解密馬諦斯、畢卡索、安迪.沃荷、草間彌生、徐冰等20位大師的20件代表作,根據相同的「七把鑰匙/七個關鍵」(seven keys)來解釋作品的創作根源及其與社會文化的互動交流。 如同開啟一扇門之後,風景各異,由這七把鑰匙解鎖的藝術品,亦展現出比重不一的啟發性觀點。現在,我們將這串鑰匙交給你,想用哪一把,開門之後的樂趣,等你來領略。 身為藝術史學者、藝術家與周遊歐陸各大博物館的知名講者,作者西門.莫雷認為本書適用於任何一位對現代及當代藝術感興趣的人——無論你是具備藝術史和美術專業的學生,甚至是專業藝術家!這意味著它不但是一本參觀美術館和博物館的最佳行前指南,更提供深入研究藝術品的絕佳資源。 《藝術7鑰:從現代到當代,解密20位大師的經典之作!》2019年在英國出版,目前已翻譯成韓文、土耳其文、俄文及中文發行。

【電子書】歲月意象:漢寶德續談文物

{漢寶德獻給文物玩家的深度經驗談} 歷盡歲月千帆,輾轉人世悲歡, 文物收藏的興味,取決於金額多寡、學養深淺、心性涵量,何者為重? 假貨不可恕,卻是提振藝術投資的相當誘因? 關於骨董世界裡的癡與癖、欺與自欺,應有態度及箇中妙趣, 收藏界的探險家漢寶德來為你說分明。 「如果你是一個尋求心性生活的人,那麼文物收藏會為你帶來極豐富的興味,即使文物的一鱗半爪,也會為你帶來無盡的愉快;如果你是尋求刺激,不時為自己找獵物的人,文物收藏也可以達到某些目的。收藏文物要完全不受這些世俗蔽障的影響是不可能的。收到一件得意的東西,誰也免不了有向親朋好友炫耀的心理。如果財力許可,誰也會想買一件很搶手的東西。要點是不要被這些慾望所控制,否則就成為文物的奴隸了。所以文物收藏並不一定培養出高尚的德性。是性情與文物的交融,提昇了心性的境界。」——漢寶德 只要有心,人人皆可涉足文物收藏,但是沉迷其中淪為物欲的奴隸也時有所聞。建築大師暨博物館公眾美學的先驅──漢寶德先生在著作《金玉藝采》縱看中國文物的淵源,續作《歲月意象:漢寶德續談文物》則論古今中外文物收藏的趣味與觀念對比,談骨董造假、石刻藝術、流盃渠、酒器、木雕、佛像與治印,九篇章細說文人生活的閒情與癡迷,以及骨董文玩的滄桑與家國情愁,意象內涵豐美,理性感性兼具。

【電子書】金玉藝采:漢寶德談文物

七個篇章,揭露歷史文物的身世流轉與滄桑,漢寶德文物論述精彩集結, 透過獨特的「漢氏觀點」,一同心醉神馳,千迴百轉也不倦的藝術文明之旅! 「在古代器物中找到中國古文化精神的代表,除了玉器之外,就是青銅器了。古人把青銅器稱為金,所以用『金玉滿堂』這句話來描寫富貴的氣象。到了後世,金指的是黃金,金、玉合起來,就顯得滿俗氣的,與漢代以前的文化已有相當距離了。如果說中國是玉的文化,同樣也可說是青銅的文化。玉為中國人所獨鍾,發展出的器物,代表中國人所特有的價值觀,影響了中國人的生活與思想觀念。同樣的,青銅並非中國獨有的材料。在比中國更古老的文化中,青銅早就被發現,可是世上沒有一個民族像中國人一樣地喜愛青銅,發展出那麼多采多姿的器物,成為人類史上獨樹一格的,很難超越的藝術品。」——漢寶德 建築大師暨博物館公眾美學的先驅──漢寶德,亦是文物資深玩家,他不以珍奇貴重為尚,不汲營於市場價值,而要以獨特的漢氏觀點,探尋古玉、青銅器、碑柱、陶瓷等華夏文物的淵源與品賞趣味,生動再現骨董文物橫亙古今、令眾生癡迷的種種情貌與故事。

【電子書】城市如何運作:從人文學看待城市的15種觀點

翻開城市的15張臉 城市是一個有機體, 城市有生也有死。 從巷弄到公寓,從橋樑到公園, 一步步帶領讀懂你我的城市, 看見空間裡的政治、經濟、文化、歷史、人文與科學, 解析道路的法則、為何現代都市不如古老城市美麗、從道路設計與建築樣式架構都市裡的權力,以及現代都市的模樣與正在失去的事物。 建築物提供我們剖析國家與時代的切面。建築物不只擁有地標上的意義,還反映出周邊地理與氣候,也隱含當地人的文化DNA,以及人類的生活如何受到居住空間的影響。身為建築師的俞炫準(Yoo HyunJoon)援引例證,透過15章節的發問帶著我們一起重新觀看一座城市,從有形的建築物規範出無形的空間,其間的衍生結構浩繁如星,但答案都在這座城市裡。

【電子書】現代性的魅惑:修澤蘭與她的時代

臺灣第一女建築師修澤蘭── 超越時代的建築先驅者 修澤蘭是臺灣戰後重要的建築師之一,作品具高度表現性與雕塑性。設計作品類型多元,包括學校、教堂、火車站等,最膾炙人口的代表作為陽明山中山樓、花園新城與衛道中學聖堂。 中山樓以當權者屬意的「宮殿式建築」受矚目,深獲蔣介石夫婦肯定,卻也被貼上保守、「御用建築師」的標籤。她在烏來山區開發的花園新城,則是臺灣第一個訴求良好品質與服務機能的山坡地住宅社區,極具前瞻性與時代指標意義。執業生涯中大量承接的校園建築更是其建築實踐中不可抹滅的紀錄。景美女中、彰化師專、臺中師專、高雄師專、陽明高中、虎尾女中、蘭陽女中、中山女高禮堂、高雄女中圖書館、臺北女師專……儼然成為戰後臺灣邁向現代化過程中,打造中小學校園景觀與形貌的要角。 本書以文獻、圖面資料和訪談為基礎,建築學者殷寶寧歷經十多年書寫,從修澤蘭的個人生命史詮釋其建築實踐的表現形式、建築風格與意義內涵,並試圖在以男性建築師為支配性地位的建築專業領域裡,尋覓女性建築師的身影與作品軌跡,重新檢驗歷史觀看角度,並重構其作品之歷史性與時代意義,同時提出對臺灣當代建築現代化論述貧瘠的反思。 修澤蘭為臺灣留下的珍貴資產,是禮物,更是讓我們得以透過追求現代化之夢,回顧戰後以降,臺灣整體建築發展的歷程,以及在建築文化嬗遞中,來思索我們究竟是誰。

【電子書】保存生活:漢寶德談鄉土與藝術

生活中發生的這些與那些, 發生過或進行中的, 都是漢寶德眼中殿堂外所獨具的奇花異采, 這些都是在地底蘊與原動力。 從日常到創作,漢寶德漫談鄉土與藝術十五章。 本書共分四大卷,從「鄉土藝術家」、「鄉土藝術」、「鄉土建築」,到「老街」,各卷又有名詞義釋與時事探討的詳正論述,諸如鄉土與民間,本土與外來,手工藝與古董等等,倆倆參照又類比影響的相似卻又不一樣,通通都在漢寶德根深淺出的說明比喻裡,談出另一種或更多的可能。