-

排序

- 圖片

- 條列

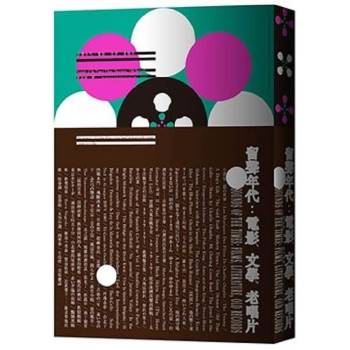

留聲年代:電影、文學、老唱片

我們總因為一首歌,抑或一個名字、一齣電影而記住一個時代 現代語言學之父索緒爾(Ferdinand de Saussure)曾說:「在語言裡,我們不能使聲音離開思想,也不能使思想離開聲音。」作者李志銘從自己的收藏與愛好中,爬梳中外電影配樂、台語老歌、戰爭(如納粹、西班牙內戰、二戰)中的歌謠、競選歌曲,甚至台灣別具特色的唱片行、樂器工坊等,介紹在大歷史背景下常被忽略的音樂景觀。

【電子書】留聲年代:電影、文學、老唱片

我們總因為一首歌,抑或一個名字、一齣電影而記住一個時代 現代語言學之父索緒爾(Ferdinand de Saussure)曾說:「在語言裡,我們不能使聲音離開思想,也不能使思想離開聲音。」作者李志銘從自己的收藏與愛好中,爬梳中外電影配樂、台語老歌、戰爭(如納粹、西班牙內戰、二戰)中的歌謠、競選歌曲,甚至台灣別具特色的唱片行、樂器工坊等,介紹在大歷史背景下常被忽略的音樂景觀。

路有多長-差事劇團二十週年紀念文集

本文集收錄差事劇團團長鍾喬、文化工作者、文字工作者、劇團成員等,共計32篇文章,內容包含差事劇團的發展、差事民眾戲劇的特色,以及差事劇團廿年以來所參與的各項文化工作。在廿年的時光中,回顧、探索民眾戲劇的過去、現在,以及未來。 本書特色 差事劇團自1996年成立,是台灣少數運用民眾戲劇(People’s Theatre)的訓練方法暨理論系統,針對現實的思考出發,融合在地的歷史與生活經驗,在現代劇場中探索表演美學。 除了常規年度性的演出外,並且透過經常性的社區/教育劇場工作坊,與學校、社區和弱勢團體間共同發展戲劇環境。在冷戰/戒嚴的體制性延伸下,開啟了第三世界的身體行動劇場,在這樣的脈絡下,以探索前行的霧之旅程,摸索著全然轉換了場景與腳色的亞洲第三世界民眾戲劇。

【電子書】路有多長:差事劇團二十週年紀念文集

本文集收錄差事劇團團長鍾喬、文化工作者、文字工作者、劇團成員等,共計32篇文章,內容包含差事劇團的發展、差事民眾戲劇的特色,以及差事劇團廿年以來所參與的各項文化工作。在廿年的時光中,回顧、探索民眾戲劇的過去、現在,以及未來。 本書特色 差事劇團自1996年成立,是台灣少數運用民眾戲劇(People’s Theatre)的訓練方法暨理論系統,針對現實的思考出發,融合在地的歷史與生活經驗,在現代劇場中探索表演美學。 除了常規年度性的演出外,並且透過經常性的社區/教育劇場工作坊,與學校、社區和弱勢團體間共同發展戲劇環境。在冷戰/戒嚴的體制性延伸下,開啟了第三世界的身體行動劇場,在這樣的脈絡下,以探索前行的霧之旅程,摸索著全然轉換了場景與腳色的亞洲第三世界民眾戲劇。

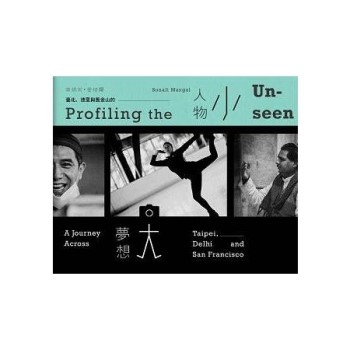

臺北、德里與舊金山的小人物.大夢想

一位google工程師,在三座城市遇見動容的生命 微暗幽光中,最珍貴的側顏 捷運上望著乘客發呆,公車裡偷瞄隔壁手機 在十字路口避開發傳單的手,穿越斑馬線時與路人匆匆對望 「歡迎光臨!」、「甜度冰塊?」短短句子、微小相遇,建構了每日生活。 這些與我們擦身而過的人,有著什麼樣的故事與夢想? 透過鏡頭捕捉市井小民的生活與夢想 宛若《Humans of New York》的小人物故事 二○一四年,一位咖啡師的燦爛笑容讓索納莉踏上蒐集夢想的旅程。 來自印度的她,揹著相機穿梭在臺北、德里與舊金山的大街小巷,捕捉街角小民的豐沛情感與故事,展現三座大城市的多元性格與樣貌。 世界各地的小人物們,有著截然不同的人生,卻都在圓夢路途上,或許徬徨、掙扎與不安,但腳步從未停下! 72 則人生故事,僧侶、裁縫、魔術師、服務生、家庭主婦、計程車司機…… 小人物的夢想,讓城市有了靈魂。 〈臺北篇〉 廟裡賣金紙的婆婆靜觀人生百態;家庭主婦燦爛笑容背後的辛酸;櫃檯後的女孩有著創業夢。 在臺灣,我們習以為常的風景中埋藏的動人故事。 〈德里篇〉 印度首都德里,古老與現代並存的繁雜都市。 描繪Henna的手繪師、拋亮寺廟金頂的技藝傳承者、廟宇中的沉靜僧侶……,他們對未來有著截然不同的想望。 〈舊金山篇〉 為一解移工的思鄉之苦,皮包店老闆娘轉行開網咖;網站工程師兼差當Uber司機,只因不想宅在家;喜歡扮家家酒的女孩成為動畫設計師。 種族文化多元的背景讓舊金山充滿豐富色彩,而科技業的進駐,也讓城市風貌逐漸改變。 本書特色 宛若《Humans of New York》的小人物故事

【電子書】臺北、德里與舊金山的小人物.大夢想

一位google工程師,在三座城市遇見動容的生命 微暗幽光中,最珍貴的側顏 捷運上望著乘客發呆,公車裡偷瞄隔壁手機 在十字路口避開發傳單的手,穿越斑馬線時與路人匆匆對望 「歡迎光臨!」、「甜度冰塊?」短短句子、微小相遇,建構了每日生活。 這些與我們擦身而過的人,有著什麼樣的故事與夢想? 透過鏡頭捕捉市井小民的生活與夢想 宛若《Humans of New York》的小人物故事 二○一四年,一位咖啡師的燦爛笑容讓索納莉踏上蒐集夢想的旅程。 來自印度的她,揹著相機穿梭在臺北、德里與舊金山的大街小巷,捕捉街角小民的豐沛情感與故事,展現三座大城市的多元性格與樣貌。 世界各地的小人物們,有著截然不同的人生,卻都在圓夢路途上,或許徬徨、掙扎與不安,但腳步從未停下! 72 則人生故事,僧侶、裁縫、魔術師、服務生、家庭主婦、計程車司機…… 小人物的夢想,讓城市有了靈魂。 〈臺北篇〉 廟裡賣金紙的婆婆靜觀人生百態;家庭主婦燦爛笑容背後的辛酸;櫃檯後的女孩有著創業夢。 在臺灣,我們習以為常的風景中埋藏的動人故事。 〈德里篇〉 印度首都德里,古老與現代並存的繁雜都市。 描繪Henna的手繪師、拋亮寺廟金頂的技藝傳承者、廟宇中的沉靜僧侶……,他們對未來有著截然不同的想望。 〈舊金山篇〉 為一解移工的思鄉之苦,皮包店老闆娘轉行開網咖;網站工程師兼差當Uber司機,只因不想宅在家;喜歡扮家家酒的女孩成為動畫設計師。 種族文化多元的背景讓舊金山充滿豐富色彩,而科技業的進駐,也讓城市風貌逐漸改變。 本書特色 宛若《Humans of New York》的小人物故事

【電子書】臺北、德里與舊金山的小人物‧大夢想

一位google工程師,在三座城市遇見動容的生命 微暗幽光中,最珍貴的側顏 捷運上望著乘客發呆,公車裡偷瞄隔壁手機 在十字路口避開發傳單的手,穿越斑馬線時與路人匆匆對望 「歡迎光臨!」、「甜度冰塊?」短短句子、微小相遇,建構了每日生活。 這些與我們擦身而過的人,有著什麼樣的故事與夢想? 透過鏡頭捕捉市井小民的生活與夢想 宛若《Humans of New York》的小人物故事 二○一四年,一位咖啡師的燦爛笑容讓索納莉踏上蒐集夢想的旅程。 來自印度的她,揹著相機穿梭在臺北、德里與舊金山的大街小巷,捕捉街角小民的豐沛情感與故事,展現三座大城市的多元性格與樣貌。 世界各地的小人物們,有著截然不同的人生,卻都在圓夢路途上,或許徬徨、掙扎與不安,但腳步從未停下! 72 則人生故事,僧侶、裁縫、魔術師、服務生、家庭主婦、計程車司機…… 小人物的夢想,讓城市有了靈魂。 〈臺北篇〉 廟裡賣金紙的婆婆靜觀人生百態;家庭主婦燦爛笑容背後的辛酸;櫃檯後的女孩有著創業夢。 在臺灣,我們習以為常的風景中埋藏的動人故事。 〈德里篇〉 印度首都德里,古老與現代並存的繁雜都市。 描繪Henna的手繪師、拋亮寺廟金頂的技藝傳承者、廟宇中的沉靜僧侶……,他們對未來有著截然不同的想望。 〈舊金山篇〉 為一解移工的思鄉之苦,皮包店老闆娘轉行開網咖;網站工程師兼差當Uber司機,只因不想宅在家;喜歡扮家家酒的女孩成為動畫設計師。 種族文化多元的背景讓舊金山充滿豐富色彩,而科技業的進駐,也讓城市風貌逐漸改變。 本書特色 宛若《Humans of New York》的小人物故事

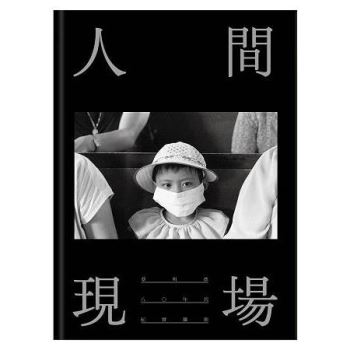

【電子書】人間現場:八○年代紀實攝影

一九八○年代台灣影像記憶回流 ──「因為我們相信,我們希望,我們愛……」《人間》發刊詞 一九八○年代,台灣經濟起飛、社會快速轉型,人文精神與文化生活卻日益膚淺頹喪,《人間》雜誌秉持對弱勢群族、文化、環境與政經議題的關懷而創辦。作者蔡明德參與了《人間》草創至結束的歷程,透過鏡頭與回憶,重返「人間現場」──再現底層人民為生存所付出的代價、拉回台灣解嚴前夕的呼喊、揭露工商社會風光背後對環境與心靈造成的傷害。 三十年前,蔡明德走遍台灣,挖掘生活百態,紀錄時代;三十年後,我們是否仍迷走在同樣的角落,萎滯不前?

女人的房間

*本書獲 文學創作補助* 小寫的房間,在窗與門的凝視下開展 在傢俱、器物與屋牆之間,見證她與她或她的生命 象徵純粹的群花 在不同房間裡綻放 唯有女人的觀點能顛撲莫拉式的窺淫視點, 唯有女人的視界能開展世界。 靈光在此顯現, 雖遠,但近在眼前。 水晶器皿,綠色紗麗雅,白瓷花卉茶具,Coca-Cola廣告招牌,三十三轉唱盤,珠繡拖鞋,有家族成員肖像的屏風,紫檀木雕製而成的明式家具,嫁妝八仙桌,路易十六寫字檯,佛羅倫斯修道院的燭台,「蜘蛛」水晶燈…… 受吳爾芙《自己的房間》的啟發,彭怡平自2006年開始執行「女人的房間」拍攝計畫,歷時9年,從吳爾芙的《自己的房間》到彭怡平的《女人的房間》,時光跨度近百年,女人是否已擁有自己的房間?本書從日本、舊金山、北京、巴黎、古巴、越南、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、伊朗等十國的兩百位受訪女性中,選出了當代最具代表性的女性及其個人空間,借以闡述空間與女性、家庭、社會、種族、歷史、宗教、文化與女性權力之間的關聯。 本書記錄了彭怡平訪察不同陰性治理的鏡頭,重返女性空間的過程。彭怡平以女性的視界重探世界,在她的眼中,女人是永恆的盛世風景。 本書特色 ★從日本、舊金山、北京、巴黎、古巴、越南、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、伊朗等10國,兩百位受訪女性中選錄了40個最迷人的女人空間。 ★本書精選自作者從2006 年迄今執行的「女人的房間」拍攝計畫。 ★本書搭配一系列「女人的房間」攝影&裝置特展。

【電子書】女人的房間

*本書獲 文學創作補助* 小寫的房間,在窗與門的凝視下開展 在傢俱、器物與屋牆之間,見證她與她或她的生命 象徵純粹的群花 在不同房間裡綻放 唯有女人的觀點能顛撲莫拉式的窺淫視點, 唯有女人的視界能開展世界。 靈光在此顯現, 雖遠,但近在眼前。 水晶器皿,綠色紗麗雅,白瓷花卉茶具,Coca-Cola廣告招牌,三十三轉唱盤,珠繡拖鞋,有家族成員肖像的屏風,紫檀木雕製而成的明式家具,嫁妝八仙桌,路易十六寫字檯,佛羅倫斯修道院的燭台,「蜘蛛」水晶燈…… 受吳爾芙《自己的房間》的啟發,彭怡平自2006年開始執行「女人的房間」拍攝計畫,歷時9年,從吳爾芙的《自己的房間》到彭怡平的《女人的房間》,時光跨度近百年,女人是否已擁有自己的房間?本書從日本、舊金山、北京、巴黎、古巴、越南、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、伊朗等十國的兩百位受訪女性中,選出了當代最具代表性的女性及其個人空間,借以闡述空間與女性、家庭、社會、種族、歷史、宗教、文化與女性權力之間的關聯。 本書記錄了彭怡平訪察不同陰性治理的鏡頭,重返女性空間的過程。彭怡平以女性的視界重探世界,在她的眼中,女人是永恆的盛世風景。 本書特色 ★從日本、舊金山、北京、巴黎、古巴、越南、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、伊朗等10國,兩百位受訪女性中選錄了40個最迷人的女人空間。 ★本書精選自作者從2006 年迄今執行的「女人的房間」拍攝計畫。 ★本書搭配一系列「女人的房間」攝影&裝置特展。

【電子書】女人的房間

*本書獲 文學創作補助* 小寫的房間,在窗與門的凝視下開展 在傢俱、器物與屋牆之間,見證她與她或她的生命 象徵純粹的群花 在不同房間裡綻放 唯有女人的觀點能顛撲莫拉式的窺淫視點, 唯有女人的視界能開展世界。 靈光在此顯現, 雖遠,但近在眼前。 水晶器皿,綠色紗麗雅,白瓷花卉茶具,Coca-Cola廣告招牌,三十三轉唱盤,珠繡拖鞋,有家族成員肖像的屏風,紫檀木雕製而成的明式家具,嫁妝八仙桌,路易十六寫字檯,佛羅倫斯修道院的燭台,「蜘蛛」水晶燈…… 受吳爾芙《自己的房間》的啟發,彭怡平自2006年開始執行「女人的房間」拍攝計畫,歷時9年,從吳爾芙的《自己的房間》到彭怡平的《女人的房間》,時光跨度近百年,女人是否已擁有自己的房間?本書從日本、舊金山、北京、巴黎、古巴、越南、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、伊朗等十國的兩百位受訪女性中,選出了當代最具代表性的女性及其個人空間,借以闡述空間與女性、家庭、社會、種族、歷史、宗教、文化與女性權力之間的關聯。 本書記錄了彭怡平訪察不同陰性治理的鏡頭,重返女性空間的過程。彭怡平以女性的視界重探世界,在她的眼中,女人是永恆的盛世風景。 本書特色 ★從日本、舊金山、北京、巴黎、古巴、越南、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、伊朗等10國,兩百位受訪女性中選錄了40個最迷人的女人空間。 ★本書精選自作者從2006 年迄今執行的「女人的房間」拍攝計畫。 ★本書搭配一系列「女人的房間」攝影&裝置特展。

劉國松:藝術的叛逆叛逆的藝術(書+DVD)

中國水墨的新生與突破,現代水墨之父獨家技法大公開!劉國松(1932年-),台灣畫家,祖籍山東青州,1949年隻身隨國民革命軍遺族學校遷移到台灣,進入師範大學美術系後,在東方美學薰陶,及西方藝術思潮與繪畫技法的激盪下,隨即發起創立「五月畫會」,倡導「中國畫現代化」掀起現代藝術運動,是現代水墨運動重要的推手,享有「水墨現代化之父」美譽,不僅在世界各地舉辦過上百次的展覽,更獲多項國際性大展及殊榮,藝術成就斐然。儘管畢生致力於現代水墨創作,劉國松還是首次應邀,拍攝這跨越一甲子的藝術創作全記錄。影片中,劉國松詳細解釋如何用各種紙材入畫,他準備材料,在斗大的畫室開始工作,不僅不藏私,還準備把這一甲子功力都奉獻出來。為了呈現完整教學,從拓墨法、漬墨法、水拓法,到號稱劉國松專有的「抽筋削皮皴」,他不厭其煩,詳細解說。劉國松認為:「這些技法,只是技術。知道的人愈多,中國水墨的創作,就會有更多作品出現。我們要形成大流,才能和文人畫的巨大傳統抗衡」。本書收錄六大主題作品:一、學生時期;二、狂草抽象系列;三、太空系列;四、水拓系列;五、漬墨系列;六、西藏組曲系列。劉國松所使用的創作材料,水、墨、宣紙、色彩等的運用,都是傳統的,但思想風格創新,已非舊傳統,而是中華文化的「再創造」。他以報紙、紙板、塑膠布、各種布料等為畫筆,以拓墨、漬墨、水拓等手法,展開全新的實驗。同時他也嘗試不同質料的紙,甚至製作獨家的劉國松紙,展開他的「抽筋剝皮皴」創作。有別於明清民國的傳統水墨,它是一種新的現代性的水墨,劉國松很自覺的名之為「中國現代水墨」。本書詳介由劉國松所歸結的四大現代水墨創作技法:一、拓墨法:把刷在皺紙或布上的墨移印到畫紙,產生類似樹石的形狀或肌理,然後經過拼貼加工,完成富有自然意趣的畫面效果。二、抽筋剝皮皴:首先大筆揮寫出富有動感的書法線條,然後在筆觸上略施花青,再配以淡墨渲染以及紙筋飛白的處理,使簡潔的畫面不乏肌理與質感的變化。但這技法需搭配特別訂製一種表面附有粗紙筋的棉紙,當加墨添色後若把紙筋抽掉,就會產生類似傳統書法筆觸中的飛白線條。三、水拓法:把墨或顏料滴入水中,取其於水面飄浮游散的效果,以紙吸附後再進行畫面的加工處理。不過這種技巧有很大的隨機性,劉國松經過了數年的琢磨,才逐漸掌握其中的竅門而能適度地控制浮動於水面的墨與色。四、漬墨法:把相疊的兩張紙弄濕而令紙間出現氣泡,再於氣泡邊緣加墨使之滲入紙中與水交混相融,然後待紙乾透即可產生濃淡變化豐富的水墨肌理。

【電子書】劉國松-藝術的叛逆 叛逆的藝術

中國水墨的新生與突破,現代水墨之父獨家技法大公開!劉國松(1932年-),台灣畫家,祖籍山東青州,1949年隻身隨國民革命軍遺族學校遷移到台灣,進入師範大學美術系後,在東方美學薰陶,及西方藝術思潮與繪畫技法的激盪下,隨即發起創立「五月畫會」,倡導「中國畫現代化」掀起現代藝術運動,是現代水墨運動重要的推手,享有「水墨現代化之父」美譽,不僅在世界各地舉辦過上百次的展覽,更獲多項國際性大展及殊榮,藝術成就斐然。儘管畢生致力於現代水墨創作,劉國松還是首次應邀,拍攝這跨越一甲子的藝術創作全記錄。影片中,劉國松詳細解釋如何用各種紙材入畫,他準備材料,在斗大的畫室開始工作,不僅不藏私,還準備把這一甲子功力都奉獻出來。為了呈現完整教學,從拓墨法、漬墨法、水拓法,到號稱劉國松專有的「抽筋削皮皴」,他不厭其煩,詳細解說。劉國松認為:「這些技法,只是技術。知道的人愈多,中國水墨的創作,就會有更多作品出現。我們要形成大流,才能和文人畫的巨大傳統抗衡」。本書收錄六大主題作品:一、學生時期;二、狂草抽象系列;三、太空系列;四、水拓系列;五、漬墨系列;六、西藏組曲系列。劉國松所使用的創作材料,水、墨、宣紙、色彩等的運用,都是傳統的,但思想風格創新,已非舊傳統,而是中華文化的「再創造」。他以報紙、紙板、塑膠布、各種布料等為畫筆,以拓墨、漬墨、水拓等手法,展開全新的實驗。同時他也嘗試不同質料的紙,甚至製作獨家的劉國松紙,展開他的「抽筋剝皮皴」創作。有別於明清民國的傳統水墨,它是一種新的現代性的水墨,劉國松很自覺的名之為「中國現代水墨」。本書詳介由劉國松所歸結的四大現代水墨創作技法:一、拓墨法:把刷在皺紙或布上的墨移印到畫紙,產生類似樹石的形狀或肌理,然後經過拼貼加工,完成富有自然意趣的畫面效果。二、抽筋剝皮皴:首先大筆揮寫出富有動感的書法線條,然後在筆觸上略施花青,再配以淡墨渲染以及紙筋飛白的處理,使簡潔的畫面不乏肌理與質感的變化。但這技法需搭配特別訂製一種表面附有粗紙筋的棉紙,當加墨添色後若把紙筋抽掉,就會產生類似傳統書法筆觸中的飛白線條。三、水拓法:把墨或顏料滴入水中,取其於水面飄浮游散的效果,以紙吸附後再進行畫面的加工處理。不過這種技巧有很大的隨機性,劉國松經過了數年的琢磨,才逐漸掌握其中的竅門而能適度地控制浮動於水面的墨與色。四、漬墨法:把相疊的兩張紙弄濕而令紙間出現氣泡,再於氣泡邊緣加墨使之滲入紙中與水交混相融,然後待紙乾透即可產生濃淡變化豐富的水墨肌理。

吾鄉、稻香

本書圖片,係由美籍基督教長老教會傳教士薛培德(Barry Schuttler)所拍攝。他於1960年來台,參與美援物資的農村救濟活動,由於他個人對攝影的熱愛,利用閒暇時拍攝了大量的台灣景觀,照片也提供給美國教會刊物刊載。1960至61年的短短一年內,他足跡遍及屏東、高雄、宜蘭、台北、中部橫貫公路、金門等地,留下三千餘張底片。薛培德(Barry Schuttler)並非專業攝影家,而只是以一個報導攝影者的角度,來記錄台灣當時的生活面貌。但這一批照片卻顯示了一個熱愛台灣的人,用他樸素的鏡頭,捕捉台灣的生命容顏。包括了農村的生活、稻田的耕作、收割的田野、婦女與兒童的面容等等,都留下真實的記錄。相較於台灣攝影家,這些當時的生活記錄可能太過平凡無奇,而不覺得有按下快門的必要。但現在回顧,我們才知道這些景象早已消失,成為永遠無法追回的記錄。薛培德的照片之所以珍貴,恰恰是他留下台灣最平凡的生命容顏。本書照片是由文史工作者徐宗懋整理提供,並徵求詩人吳晟、詹澈、陳填、楊渡的同意,引用他們的詩文,讓這些照片,有了更感性而動人的表現。

【電子書】吾鄉.稻香

本書圖片,係由美籍基督教長老教會傳教士薛培德(Barry Schuttler)所拍攝。他於1960年來台,參與美援物資的農村救濟活動,由於他個人對攝影的熱愛,利用閒暇時拍攝了大量的台灣景觀,照片也提供給美國教會刊物刊載。1960至61年的短短一年內,他足跡遍及屏東、高雄、宜蘭、台北、中部橫貫公路、金門等地,留下三千餘張底片。薛培德(Barry Schuttler)並非專業攝影家,而只是以一個報導攝影者的角度,來記錄台灣當時的生活面貌。但這一批照片卻顯示了一個熱愛台灣的人,用他樸素的鏡頭,捕捉台灣的生命容顏。包括了農村的生活、稻田的耕作、收割的田野、婦女與兒童的面容等等,都留下真實的記錄。相較於台灣攝影家,這些當時的生活記錄可能太過平凡無奇,而不覺得有按下快門的必要。但現在回顧,我們才知道這些景象早已消失,成為永遠無法追回的記錄。薛培德的照片之所以珍貴,恰恰是他留下台灣最平凡的生命容顏。本書照片是由文史工作者徐宗懋整理提供,並徵求詩人吳晟、詹澈、陳填、楊渡的同意,引用他們的詩文,讓這些照片,有了更感性而動人的表現。

【電子書】吾鄉‧稻香

本書圖片,係由美籍基督教長老教會傳教士薛培德(Barry Schuttler)所拍攝。他於1960年來台,參與美援物資的農村救濟活動,由於他個人對攝影的熱愛,利用閒暇時拍攝了大量的台灣景觀,照片也提供給美國教會刊物刊載。1960至61年的短短一年內,他足跡遍及屏東、高雄、宜蘭、台北、中部橫貫公路、金門等地,留下三千餘張底片。薛培德(Barry Schuttler)並非專業攝影家,而只是以一個報導攝影者的角度,來記錄台灣當時的生活面貌。但這一批照片卻顯示了一個熱愛台灣的人,用他樸素的鏡頭,捕捉台灣的生命容顏。包括了農村的生活、稻田的耕作、收割的田野、婦女與兒童的面容等等,都留下真實的記錄。相較於台灣攝影家,這些當時的生活記錄可能太過平凡無奇,而不覺得有按下快門的必要。但現在回顧,我們才知道這些景象早已消失,成為永遠無法追回的記錄。薛培德的照片之所以珍貴,恰恰是他留下台灣最平凡的生命容顏。本書照片是由文史工作者徐宗懋整理提供,並徵求詩人吳晟、詹澈、陳填、楊渡的同意,引用他們的詩文,讓這些照片,有了更感性而動人的表現。

抗戰巨卷史詩國畫:浩氣長流畫冊

二○○四年,剛從出版崗位退休的畫家歐治渝,有感於明年 (二○○五年)恰逢抗戰勝利六十周年(八年抗戰始自盧溝橋事變),他想以此題材畫一幅畫,於是來到重慶會晤民間思想家王康商討。 歐治渝是有四十多年繪畫、美編經驗的畫家,曾擔任重慶出版社美編室主任,主持過《史記》和《水滸》大型連環畫。而任職於重慶陪都文化公司的王康,專精於抗戰歷史研究,兩人欲以歷史還原的角度,透過藝術,表現抗戰歷史。在歐治渝之外,王康邀請了另外三位著名國畫家江碧波、張春新、馬一丹分別擔任四個主題的領銜畫家: 卷一《山河歲月》江碧波 卷二《血肉長城》歐治渝 卷三《精神堡壘》張春新 卷四《信義和平》馬一丹 講述八年抗日戰爭歷史的巨幅長卷史詩國畫《浩氣長流》遂為之誕生。《浩》畫總長度為728米,人物808位。在長卷中出現的800多個人物,原則上每個人物出現一次,只有個別極其重要的人物,必須在不同的主題下重復出現的例外,長卷的與眾不同之處並非重寫歷史,而是努力復原民族記憶,還歷史以本來面目,包括對歷史人物和歷史事件的評價。本書特色 2004年尾,中國國畫家歐治渝與重慶陪都文化有限公司負責人王康商量。將對日抗戰中陣亡將領繪製成畫卷,是歐治渝縈繞心頭已久的一個想法,只是苦於沒有場地和資金。王康是抗戰史研究者,對歐治渝的這一想法,王康大力支援,王康公司辦公室正好有一個房間閒置著,就給歐治渝用作臨時畫室。王康的想法非常簡單:「研究抗戰的我都支援,只要不帶偏見的,都是好事情。」 在歐治渝之外,王康邀請了另外三位重慶著名畫家江碧波、張春新、馬一丹分別擔任四個主題的領銜畫家。講述八年抗日戰爭歷史的巨幅長卷史詩國畫《浩氣長流》遂為之誕生。《浩》畫總長度為728米,人物808位。在長卷中出現的800多個人物,原則上每個人物出現一次,只有個別極其重要的人物,必須在不同的主題下重復出現的例外,長卷的與眾不同之處並非重寫歷史,而是努力復原民族記憶,還歷史以本來面目,包括對歷史人物和歷史事件的評價。

浩氣長流:國畫的誕生

巨幅長卷史詩國畫《浩氣長流》原計劃總長度480米,定稿長度為728米,人物808位。2004年歲尾,國畫家歐治渝來到位於沙坪壩 的重慶陪都文化有限公司,與公司負責人王康商量。將抗戰中陣亡將領繪製成畫卷,是歐治渝縈繞心頭已久的一個想法,只是苦於沒有場地和資金。王康是抗戰史研究者,對歐治渝的這一想法,王康大力支援,王康公司辦公室正好有一個房間閒置著,就給歐治渝用作臨時畫室。王康的想法非常簡單:研究抗戰的我都支援,只 要不帶偏見的,都是好事情。有了這個想法之後,王康和朋友專程開車去了南嶽衡山。氣勢磅薄的衡山忠烈堂修建於1943年,當時中國軍隊陣亡人數超過140萬,陣亡將領140余位,蔣介石為了激勵士氣,批准建立忠烈堂。王康看完之後,覺得非常震撼,他聯想到,抗戰既是全民抗戰,也有國共合作,參與者不僅是軍人,於是決定把歐治渝最初的想法擴大。《浩氣長流》共由六個部分組成,即卷首「故國」、卷一「山河歲月」、卷二「血肉長城」、卷三「精神堡壘」、卷四「信義和平」、卷尾「祈禱」。整個畫卷全長805米,畫寬2米,按真人比例實錄歷史人物共838名,由重慶民間學者王康聯袂著名畫家江碧波、歐治渝、張春新、馬一丹等50餘人繪制完成。這幅畫具有多重特殊的意義,一是有史以來長度最長、畫中人物最多,畫家參與最眾的中國畫畫卷;二是1949年以來在歷史真實上走得最遠的一幅畫。本書內容則是著墨在畫的內容、歷史,以及成畫過程爬梳的抗日文獻資料。 描寫全面抗戰的巨型長卷史詩國畫《浩氣長流》,2009年2月重慶正式展出。該長卷耗資300萬餘元,由原中國國民黨主席連戰題名,定稿總長度為805米,寫實人物多達838名,其中包括數十名反派人物──戰犯、漢奸。巨型長卷史詩國畫《浩氣長流》由六個部分組成,即卷首「故國」、卷一「山河歲月」、卷二「血肉長城」、卷三「精神堡壘」、卷四「信義和平」、卷尾「祈禱」。整個畫卷全長805米,畫寬2米,按真人比例實錄歷史人物共838名,由重慶民間學者王康聯袂著名畫家江碧波、歐治渝、張春新、馬一丹等50餘人繪制完成。巨幅長卷史詩國畫《浩氣長流》原計劃總長度480米,定稿長度為728米,人物808位。2004年尾,中國國畫家歐治渝與重慶陪都文化有限公司負責人王康商量。將抗戰中陣亡將領繪製成畫卷,是歐治渝縈繞心頭已久的一個想法,只是苦於沒有場地和資金。王康是抗戰史研究者,對歐治渝的這一想法,王康大力支援,王康公司辦公室正好有一個房間閒置著,就給歐治渝用作臨時畫室。王康的想法非常簡單:「研究抗戰的我都支援,只要不帶偏見的,都是好事情。」在歐治渝之外,王康邀請了另外三位重慶著名畫家江碧波、張春新、馬一丹分別擔任四個主題的領銜畫家。長卷的開頭是連戰的題詞「浩然長流」,緊接著是兩行文字:「謹以此畫莊嚴紀念抗戰勝利六十週年虔誠祈禱中華復興與世界和平」。在長卷中出現的800多個人物,原則上每個人物出現一次,只有個別極其重要的人物,必須在不同的主題下重復出現的例外,毛澤東、蔣介石、周恩來是出現最多的,分別出現了三次,西安事變、延安組群、重慶談判就都離不開周恩來。繪製國民參政會的畫家馬一丹說「孫中山和三民主義是海峽兩岸惟一能夠共同接受的政治理念和符號,在這幅畫上打破了階級的界限,黨派界限也被淡化…。」長卷的與眾不同之處並非重寫歷史,而是努力復原民族記憶,還歷史以本來面目,包括對歷史人物和歷史事件的評價。

【電子書】浩氣長流-國畫的誕生

巨幅長卷史詩國畫《浩氣長流》原計劃總長度480米,定稿長度為728米,人物808位。2004年歲尾,國畫家歐治渝來到位於沙坪壩 的重慶陪都文化有限公司,與公司負責人王康商量。將抗戰中陣亡將領繪製成畫卷,是歐治渝縈繞心頭已久的一個想法,只是苦於沒有場地和資金。王康是抗戰史研究者,對歐治渝的這一想法,王康大力支援,王康公司辦公室正好有一個房間閒置著,就給歐治渝用作臨時畫室。王康的想法非常簡單:研究抗戰的我都支援,只 要不帶偏見的,都是好事情。有了這個想法之後,王康和朋友專程開車去了南嶽衡山。氣勢磅薄的衡山忠烈堂修建於1943年,當時中國軍隊陣亡人數超過140萬,陣亡將領140余位,蔣介石為了激勵士氣,批准建立忠烈堂。王康看完之後,覺得非常震撼,他聯想到,抗戰既是全民抗戰,也有國共合作,參與者不僅是軍人,於是決定把歐治渝最初的想法擴大。《浩氣長流》共由六個部分組成,即卷首「故國」、卷一「山河歲月」、卷二「血肉長城」、卷三「精神堡壘」、卷四「信義和平」、卷尾「祈禱」。整個畫卷全長805米,畫寬2米,按真人比例實錄歷史人物共838名,由重慶民間學者王康聯袂著名畫家江碧波、歐治渝、張春新、馬一丹等50餘人繪制完成。這幅畫具有多重特殊的意義,一是有史以來長度最長、畫中人物最多,畫家參與最眾的中國畫畫卷;二是1949年以來在歷史真實上走得最遠的一幅畫。本書內容則是著墨在畫的內容、歷史,以及成畫過程爬梳的抗日文獻資料。 描寫全面抗戰的巨型長卷史詩國畫《浩氣長流》,2009年2月重慶正式展出。該長卷耗資300萬餘元,由原中國國民黨主席連戰題名,定稿總長度為805米,寫實人物多達838名,其中包括數十名反派人物──戰犯、漢奸。巨型長卷史詩國畫《浩氣長流》由六個部分組成,即卷首「故國」、卷一「山河歲月」、卷二「血肉長城」、卷三「精神堡壘」、卷四「信義和平」、卷尾「祈禱」。整個畫卷全長805米,畫寬2米,按真人比例實錄歷史人物共838名,由重慶民間學者王康聯袂著名畫家江碧波、歐治渝、張春新、馬一丹等50餘人繪制完成。巨幅長卷史詩國畫《浩氣長流》原計劃總長度480米,定稿長度為728米,人物808位。2004年尾,中國國畫家歐治渝與重慶陪都文化有限公司負責人王康商量。將抗戰中陣亡將領繪製成畫卷,是歐治渝縈繞心頭已久的一個想法,只是苦於沒有場地和資金。王康是抗戰史研究者,對歐治渝的這一想法,王康大力支援,王康公司辦公室正好有一個房間閒置著,就給歐治渝用作臨時畫室。王康的想法非常簡單:「研究抗戰的我都支援,只要不帶偏見的,都是好事情。」在歐治渝之外,王康邀請了另外三位重慶著名畫家江碧波、張春新、馬一丹分別擔任四個主題的領銜畫家。長卷的開頭是連戰的題詞「浩然長流」,緊接著是兩行文字:「謹以此畫莊嚴紀念抗戰勝利六十週年虔誠祈禱中華復興與世界和平」。在長卷中出現的800多個人物,原則上每個人物出現一次,只有個別極其重要的人物,必須在不同的主題下重復出現的例外,毛澤東、蔣介石、周恩來是出現最多的,分別出現了三次,西安事變、延安組群、重慶談判就都離不開周恩來。繪製國民參政會的畫家馬一丹說「孫中山和三民主義是海峽兩岸惟一能夠共同接受的政治理念和符號,在這幅畫上打破了階級的界限,黨派界限也被淡化…。」長卷的與眾不同之處並非重寫歷史,而是努力復原民族記憶,還歷史以本來面目,包括對歷史人物和歷史事件的評價。