-

排序

- 圖片

- 條列

二十歲之火

★這是來自新加坡20歲年輕人內在世界藉由創作與世人們的溝通作品★一個因為從小父母離異而對世界充滿憤怒的孩子一度曾被醫生診斷有社交隔離症狀透過學習,開始向內面對自己,這個年輕人開始不一樣了繼2021年第一本畫冊《爸爸媽媽,請你看見我!》之後,這次藉由無師自通的20幅油畫,娓娓道來對生命的提問與行動「在這個世界上,沒有人是完美的。現在,輪到你決定自己一生要做什麼了。人生並不短暫,而是剛剛開始。 」蔡沅達曾經陷入不知道自己的生命為何在此的困惑。愛,很容易聽得到,卻無法在他的生命中感受到。從小看見父母親無止盡地的爭吵,身為孩子,無力面對自己的生命。後來遇見他口中的「Dr. Chen」之後,不斷陪伴他,也在一次偶然看見他把說不出來的話,用畫作呈現自己的感受之後,Dr. Chen開始鼓勵他用畫畫展現自己、表達自己。第一本畫作《爸爸媽媽,請你看見我!》以電腦繪畫方式創作,出版後,蔡沅達興起了一股「三十歲之前要完成五本畫作出版」的宏願,因此Dr. Chen鼓勵他,開始以油畫為主。蔡沅達不假思索,在母親陪同下,購足顏料、畫具、畫布,開始揮灑。《二十歲之火》的20幅作品因之而來。這20幅作品是蔡沅達更向內自我探索的面向,他逐漸明白:生命課題是自己應許而來的挑戰,唯有不斷面對自己,才能穿越所有的阻礙。蔡沅達在探索自己的過程,找回自己的力量,而非無奈地面對家庭與生活中的難題。他希望告訴全世界的年輕人,要好好認識自己、面對自己,透過自我對話,生命的決定權會回到自己手中。▌誠摯推薦朱琼英|蘇馬利體國際事業集團副總顧問施莉莉|蘇馬利體國際事業集團策略長傅美玲|蘇馬利體國際事業集團董監事郭素珍|輔導與心理治療師呂仁捷|諮商心理師呂兆炘|臺華窯董事長楊朝偉|桃園市議員呂家愷|新北市議員,政治大學教育行政與政策研究所博士生

【電子書】二十歲之火

★這是來自新加坡20歲年輕人內在世界藉由創作與世人們的溝通作品★一個因為從小父母離異而對世界充滿憤怒的孩子一度曾被醫生診斷有社交隔離症狀透過學習,開始向內面對自己,這個年輕人開始不一樣了繼2021年第一本畫冊《爸爸媽媽,請你看見我!》之後,這次藉由無師自通的20幅油畫,娓娓道來對生命的提問與行動「在這個世界上,沒有人是完美的。現在,輪到你決定自己一生要做什麼了。人生並不短暫,而是剛剛開始。 」蔡沅達曾經陷入不知道自己的生命為何在此的困惑。愛,很容易聽得到,卻無法在他的生命中感受到。從小看見父母親無止盡地的爭吵,身為孩子,無力面對自己的生命。後來遇見他口中的「Dr. Chen」之後,不斷陪伴他,也在一次偶然看見他把說不出來的話,用畫作呈現自己的感受之後,Dr. Chen開始鼓勵他用畫畫展現自己、表達自己。第一本畫作《爸爸媽媽,請你看見我!》以電腦繪畫方式創作,出版後,蔡沅達興起了一股「三十歲之前要完成五本畫作出版」的宏願,因此Dr. Chen鼓勵他,開始以油畫為主。蔡沅達不假思索,在母親陪同下,購足顏料、畫具、畫布,開始揮灑。《二十歲之火》的20幅作品因之而來。這20幅作品是蔡沅達更向內自我探索的面向,他逐漸明白:生命課題是自己應許而來的挑戰,唯有不斷面對自己,才能穿越所有的阻礙。蔡沅達在探索自己的過程,找回自己的力量,而非無奈地面對家庭與生活中的難題。他希望告訴全世界的年輕人,要好好認識自己、面對自己,透過自我對話,生命的決定權會回到自己手中。▌誠摯推薦朱琼英|蘇馬利體國際事業集團副總顧問施莉莉|蘇馬利體國際事業集團策略長傅美玲|蘇馬利體國際事業集團董監事郭素珍|輔導與心理治療師呂仁捷|諮商心理師呂兆炘|臺華窯董事長楊朝偉|桃園市議員呂家愷|新北市議員,政治大學教育行政與政策研究所博士生

人間國寶:29位傳統工藝藝師的故事

最好讀的人間國寶29位重要傳統工藝藝師用技藝塑造島嶼以職人心意創作臺灣的精神「人間國寶」是重要無形文化資產保存者。他們是臺灣文化的守護者,更是創造者,在傳統與創新之間尋求平衡與突破,在地方與國際之間建立連結與交流,傾力將臺灣的美好呈現在每一件作品。在臺灣,「人間國寶」即是國家無形文化資產「重要傳統表演藝術」和「重要傳統工藝」的保存者。如果說來自民間的國寶藝師是最貼近土地的藝術創作者,那麼《人間國寶—29位傳統工藝藝師的故事》及《人間國寶—30位傳統表演藝術藝師的故事》,或許是親近「人間國寶」最好的讀本。為了提供國人以不一樣的視角認識「人間國寶」,文化部文化資產局於2022年啟動《重要傳統藝術專書》編撰計畫,內容為2009年以來文化部(時為文建會)依據《文化資產保存法》所登錄認定的40項重要傳統藝術59位保存者,期待以輕鬆、動人的風格呈現傳統藝術的生活面向,從保存者的生命故事出發,藉以吸引國人一探功力深厚技藝卓絕的國寶藝師。為此,文資局邀請臺灣當代知名作家訪問藝師、提筆為文,從前輩的李豐楙、廖輝英、陳銘磻、心岱、李昂、林文義、周芬伶、林央敏、方梓、廖振富、Walis Nokan、楊翠,到中壯代的鍾永豐、凌煙、鍾文音、邱祖胤、利格拉樂.阿、陳雪、葉淳之、甘耀明、乜寇.索克魯曼、李志銘,再到年輕耀眼的賴鈺婷、馬翊航、張郅忻、劉崇鳳、姜泰宇(敷米漿)、連明偉、潘家欣、崔舜華、楊富閔、蔣亞妮、吳曉樂、隱匿等,34位作家之中有的寫作超過半世紀,有的榮獲百萬文學大獎,共同之處在於每一位都關注傳統藝術,或曾義無反顧投身其中,或與藝師相互熟識,又或有同鄉之誼。在作家充滿情感的筆鋒下,人間國寶的內心世界與人生經歷點滴化成書頁。藝師創作或演出,令我們得以欣賞精采的作品,而作家描述他們近距離接觸的藝師,則開了一條指向「人間國寶」的路,讓國人可以在紙端閱讀藝師親近「國寶」。《人間國寶—29位傳統工藝藝師的故事》是一部融合重要傳統工藝與文學書寫的「作品」,期待這項為推廣重要傳統藝術及其保存者的跨界嘗試,能夠獲得國人青睞,開卷展讀如見國寶其人,更殷盼傳統藝術漸漸進入日常,融為生活的一部分。

人間國寶:30位傳統表演藝術藝師的故事

最好讀的人間國寶30位重要傳統表演藝術藝師用生命演繹臺灣以畢生心意妝點島嶼的面貌「人間國寶」是重要無形文化資產保存者。他們是臺灣文化的守護者,更是創造者,在傳統與創新之間尋求平衡與突破,在地方與國際之間建立連結與交流,傾力將臺灣的美好呈現在每一場演出。在臺灣,「人間國寶」即是國家無形文化資產「重要傳統表演藝術」和「重要傳統工藝」的保存者。如果說來自民間的國寶藝師是最貼近土地的藝術創作者,那麼《人間國寶—29位傳統工藝藝師的故事》及《人間國寶—30位傳統表演藝術藝師的故事》,或許是親近「人間國寶」最好的讀本。為了提供國人以不一樣的視角認識「人間國寶」,文化部文化資產局於2022年啟動《重要傳統藝術專書》編撰計畫,內容為2009年以來文化部(時為文建會)依據《文化資產保存法》所登錄認定的40項重要傳統藝術59位保存者,期待以輕鬆、動人的風格呈現傳統藝術的生活面向,從保存者的生命故事出發,藉以吸引國人一探功力深厚技藝卓絕的國寶藝師。為此,文資局邀請臺灣當代知名作家訪問藝師、提筆為文,從前輩的李豐楙、廖輝英、陳銘磻、心岱、李昂、林文義、周芬伶、林央敏、方梓、廖振富、Walis Nokan、楊翠,到中壯代的鍾永豐、凌煙、鍾文音、邱祖胤、利格拉樂.阿、陳雪、葉淳之、甘耀明、乜寇.索克魯曼、李志銘,再到年輕耀眼的賴鈺婷、馬翊航、張郅忻、劉崇鳳、姜泰宇(敷米漿)、連明偉、潘家欣、崔舜華、楊富閔、蔣亞妮、吳曉樂、隱匿等,34位作家之中有的寫作超過半世紀,有的榮獲百萬文學大獎,共同之處在於每一位都關注傳統藝術,或曾義無反顧投身其中,或與藝師相互熟識,又或有同鄉之誼。在作家充滿情感的筆鋒下,人間國寶的內心世界與人生經歷點滴化成書頁。藝師創作或演出,令我們得以欣賞精采的作品,而作家描述他們近距離接觸的藝師,則開了一條指向「人間國寶」的路,讓國人可以在紙端閱讀藝師親近「國寶」。《人間國寶—29位傳統工藝藝師的故事》是一部融合重要傳統工藝與文學書寫的「作品」,期待這項為推廣重要傳統藝術及其保存者的跨界嘗試,能夠獲得國人青睞,開卷展讀如見國寶其人,更殷盼傳統藝術漸漸進入日常,融為生活的一部分。

16歲的戲劇課

粉墨登場,可能是親近戲劇最直接的途徑,但不是愛上戲劇唯一一條路。日常生活裡處處是「戲」。假設戲如人生,認真過日子不就好了,大費周章作戲是哪招?有人大嘆人生如戲,難道此生一切都是假?戲劇是什麼,到底?青春的舞台,戲劇的課堂,《16歲的戲劇課》,羅仕龍開講:戲劇教我的事。戲劇的兩項重要元素,一是語文素養,一是團隊精神。且不管日後是否就讀戲劇科系,也不管將來會不會從事專業戲劇演出,但語文素養和團隊精神卻是國高中生學習歷程裡,極需要培養的兩項基本能力。而這兩項能力的養成,都與戲劇教育有密切關聯。就語文素養來說,戲劇主要是由對話所構成的文體,而每句對話都反映了說話者的身份、動機、性格等,同時也呼應說話當下的外在環境與客觀條件。如果語文學習的目標之一是為了培養適切的表達能力,那麼戲劇絕對是最有效的文體。另一方面,由於戲劇展現角色之間的互動,所以當我們閱讀劇本的同時,也是在訓練自己仔細觀察人與人之間的關係,以及言談舉止所流露的訊息。戲劇是練習語文表達的工具,也是讓我們通過語言學習觀察世界的方式。就團隊精神來說,一個戲劇作品的完成需要各個環節的配合。不同的人有不同的個性,做事方法也有差異,如何讓團隊裡的每個成員互相協調,既能彰顯各自才能,又能共同完成一件有整體感的成品,這都有賴相互溝通與彼此理解的藝術。戲劇涉及文字、表演、聲音、視覺、設計等各種條件的搭配,是最好的團隊合作經驗,也是讓人收穫滿滿的一堂課。

【電子書】16歲的戲劇課

粉墨登場,可能是親近戲劇最直接的途徑,但不是愛上戲劇唯一一條路。日常生活裡處處是「戲」。假設戲如人生,認真過日子不就好了,大費周章作戲是哪招?有人大嘆人生如戲,難道此生一切都是假?戲劇是什麼,到底?青春的舞台,戲劇的課堂,《16歲的戲劇課》,羅仕龍開講:戲劇教我的事。戲劇的兩項重要元素,一是語文素養,一是團隊精神。且不管日後是否就讀戲劇科系,也不管將來會不會從事專業戲劇演出,但語文素養和團隊精神卻是國高中生學習歷程裡,極需要培養的兩項基本能力。而這兩項能力的養成,都與戲劇教育有密切關聯。就語文素養來說,戲劇主要是由對話所構成的文體,而每句對話都反映了說話者的身份、動機、性格等,同時也呼應說話當下的外在環境與客觀條件。如果語文學習的目標之一是為了培養適切的表達能力,那麼戲劇絕對是最有效的文體。另一方面,由於戲劇展現角色之間的互動,所以當我們閱讀劇本的同時,也是在訓練自己仔細觀察人與人之間的關係,以及言談舉止所流露的訊息。戲劇是練習語文表達的工具,也是讓我們通過語言學習觀察世界的方式。就團隊精神來說,一個戲劇作品的完成需要各個環節的配合。不同的人有不同的個性,做事方法也有差異,如何讓團隊裡的每個成員互相協調,既能彰顯各自才能,又能共同完成一件有整體感的成品,這都有賴相互溝通與彼此理解的藝術。戲劇涉及文字、表演、聲音、視覺、設計等各種條件的搭配,是最好的團隊合作經驗,也是讓人收穫滿滿的一堂課。

我們的電影神話:梁山伯與祝英台

《梁山伯與祝英台》是屬於我們的電影神話為什麼1963年公映的邵氏出品、李翰祥導演《梁山伯與祝英台》,會成為改寫電影歷史的關鍵作品?今年適逢電影上映一甲子,本書從方方面面分析這部以台灣市場為原爆點,成為「現象級」「電影神話」的經典作品。古典題材如何一鳴驚人?電影史研究者陳煒智多年研究心血集大成《梁山伯與祝英台》問世至今六十年整。原本只是商業競賽中的一部電影、一場戰役,沒有人預料得到它竟然隻手扭轉了全球華語電影的發展命運,也重新改組了包括邵氏、國泰兩大娛樂機構,以及台灣的中影、聯邦公司,還有導演李翰祥等影壇巨擘的銀色帝國版圖。這場震動全球華人世界的「梁祝旋風」原爆點,就在台北市。1963年4月24日至6月24日,整整兩個月的首輪映期,寫下太多不朽紀錄。此外,同年10月底凌波來台參加金馬獎時所掀起的瘋狂景象,凌駕一切政治、經濟框架,在大眾文化的領域中凝聚成整個時代的共識,透過《梁祝》,中華文化的「古典美」更與當代生活的日進日出、柴米油鹽完全融鑄在一起。更有甚者,單就產業層面而言,港台華語影壇也因為《梁祝》在台的瘋狂賣座,從而產生巨大變化——李翰祥導演出走創辦國聯影業、國泰集團企圖與台灣結盟開創新局,加上華語影片的發行與配銷通路重組,凡此種種,皆讓電影類型的商業操作、電影音樂的美學風尚、執行細節,甚至台灣電影院的院線組合,以《梁祝》為出發點,延展出全新的面貌。除了電影史,本書也分析創作團隊的造景造境美學,討論《梁祝》如何以「美」為引子,細品它的音樂之美、文詞之美、服裝造型建築佈景之美、演員表演之美。多方面的剖析《梁山伯與祝英台》如何成為劃時代之作。《梁山伯與祝英台》的精彩與成功也引起當時許多名人大家的討論,本書也討論了當時的大眾的反應,究竟時人觀察到了些什麼?又如何與現在的我們可以產生共鳴與對話。★本書特色★․作者長年蒐集《梁山伯與祝英台》相關文物精彩資料曝光․深入淺出分析華語影史經典作品之一《梁山伯與祝英台》

光源下放電影:南方影展二十年

一個獨立影展居然在臺灣南部存活超過二十年!怎麼可能!!本書紀錄一群熱愛電影與影像的人,以臺南市作為基地,默默用青春和熱血交換出巨大的熱能,一路篳路藍縷,走了二十年。「南方是光之源/給我們秩序與歡喜/與華麗。」——西川滿《南方影展》創立於臺南藝術大學,旨在平衡影視資源重北輕南的現象,當中的「南方」是作為地理區位與影視資源中心相對的指涉。近年來,南方影展藉由影展徵件、競賽、觀摩放映與推廣活動等機制定調出「華人、獨立」兩大品牌特色,並且透過不同形式的國際交流持續與東亞多個獨立影展進行互動。當中的「南方」標誌著在全球電影流通中,作為華人獨立影像之平台,所進行抵抗、串聯與共享的精神意涵。本書紀錄一群熱愛電影與影像的人,以臺南市作為基地,默默用青春和熱血交換出巨大的熱能,一路篳路藍縷,走了二十年。

歲月凝視:潘元石的藝術之路

潘元石在藝文界不僅是藝術家,也曾是美術老師、 臺南美術研究會理事長、奇美博物館館長。 在這多元身分下,潘元石始終保持著深耕臺南在地藝術教育的熱忱。 潘元石在南師嚴格的規律生活中,接受藝術技能的培育。任教臺南盲啞學校時,為了讓特殊障礙生將來能和一般人過著正常幸福的生活,他努力培育其自信心,且加強特殊才能的提昇。 其後受摯友何壽川、張杏如夫婦的邀請,擔任信誼基金會學前教育資料館館長,共同為學前兒童的教育打拼。任職四年後,再應臺南市長林文雄之邀,開創臺南市文化基金會的新天地。其間應南美會陳英傑會長的禮聘,接任會長,繼續推動南美會會務。 最後,受奇美實業許文龍創辦人之託,花費三十年之精力,策劃完成許創辦人的美夢,在臺南市仁德區都會公園裡,建造了全臺首屈一指的奇美博物館。

歌謠交響:許石創作與採編歌謠曲譜集

「我有一個理想,就是希望那些幾乎被大家遺忘了的臺灣鄉土民謠,能夠重新在臺灣民眾的心胸中燃燒起來!」——許石,1964.10許石音樂事業中涉及相當多的歌曲,除了他原創的歌曲,還包括他民謠整理、採編工作的心血。〈安平追想曲〉、〈鑼聲若響〉、〈南都之夜〉(我愛我的妹妹啊,害阮空悲哀……),是他作曲;〈思雙枝〉(又叫思想起)、〈牛犁歌〉、〈臺東調〉〈也就是〈三聲無奈〉、〈青蚵仔嫂〉〉、各地方的「哭調仔」、「手搖籤桶耶有三枝…」的〈卜卦調〉,是他採編;原住民的〈杵歌〉、〈馬蘭山歌〉,還有客人調、潮州調……本書整理許石出版過的曲譜、唱片並參考手稿,編列許石主要作品曲譜,包括作曲作詞上百首、採編民謠近50首,並就重點歌曲加以說明,希望能呈現許石對臺灣音樂的主要貢獻。這些我們熟悉的、或原以為不知道的本土歌謠,經由許石的手筆、鑽進我們的耳朵,已成為我們溫暖的音樂記憶、我們的鄉愁。 本書特色隨書附贈 《歌謠交響:許石創作與採編歌謠曲譜集》讀者珍藏精選集CD一張。關於許石許石(1919-1980)是活躍於戰後臺灣的全方位流行音樂家,能作曲、編曲、製作唱片、主持指揮管弦樂團。作曲有〈安平追想曲〉、〈鑼聲若響〉,傳遍海內外的〈南都之夜〉(臺灣小調)等等。他熱愛臺灣各族群民間歌謠,採編〈思想起〉、〈卜卦調〉、〈一隻鳥仔〉、〈山地好〉等歌曲,舉辦多場大型音樂會,巡迴海內外,曾整合為交響曲,是近代臺灣民間音樂蓬勃發展的關鍵人物。

雋藝風華:藝術拓荒者林智信回憶錄

「一個好的藝術家,除了能在其創作中,表現具有某種時代性及個人性的意義外,更應該賦予作品具有淨化精神生命內涵及提升人類文化層次的理念,在作品中除了藝術性之外,還可感受它的智慧、潛能和生命力。」--第六屆臺南文化獎得主 林智信「藝術家除了以作品完成了創作的目的,同時也記錄了當時生活的面貌。林智信的版畫作品,深刻地描繪刻劃出台灣當代的風俗民情、生活況味,宛如保留了一頁忠實的台灣農村變遷史,並把台灣民俗文化的特色,留下真摰地見證。」--黃光男 國立歷史博物館前館長「林智信老師以富贍豐沛的情感,揮灑靈動的畫筆和雕刀,馳騁線條與形象、色彩與明暗,繪刻出寶島土地與人民,顯影出臺灣四季與晨昏,他所創作的巨幅作品《迎媽祖》、和《芬芳寶島》以及許多臺灣鄉土木刻版畫,是嘔心瀝血之作,也是展現時代特色的代表作,其藝術成就無可取代。」--葉澤山 臺南市政府文化局局長藝術家林智信先生為「第六屆臺南文化獎」得獎人,他以美學型態保存臺灣文化,並透過長期海外展覽,將臺灣文化內涵推展至國際,是臺灣重要的藝術家。本書記錄他的人生經歷、藝術理念以及〈迎媽祖〉、〈芬芳寶島〉等重要藝術作品的創作歷程,於此同時也保存與推廣了臺南藝術文化。◆兩大藝術巨作․20年完成124公尺(408台尺)「迎媽祖」木刻版畫連作․25年完成248公尺(826台尺)「芬芳寶島」油畫連作

百年追想曲:歌謠大王許石與他的時代

臺南公園裡有一座「許石音樂圖書館」。許石是誰?為什麼他值得擁有一座以他為名的公立圖書館?如果你敢在白色恐怖的年代推廣本土歌謠高唱〈我愛臺灣〉……如果你在沒有錄音和壓唱片技術的情況下能從無到有創辦唱片廠……如果你搞到被追債破產了還敢再借大筆錢辦音樂會……如果你能將歌仔戲大師楊麗花包裝成美麗溫柔的金小姐……如果你敢為了作曲權益告最大的唱片公司……如果你有辦法把台灣民謠編寫演出並親自指揮四大樂章的交響曲……你能達成許石這些成就的其中幾項,那麼,你也有資格得到自己的圖書館。本書將從廣泛的史料著眼、從許石生涯中的小故事著手,為大家解析這位歌謠大師勤苦耕耘、灰頭土臉,回頭看卻又風光明媚、歌謠交響的一生。◆關於許石許石(1919-1980)是活躍於戰後臺灣的全方位流行音樂家,能作曲、編曲、製作唱片、主持指揮管弦樂團。作曲有〈安平追想曲〉、〈鑼聲若響〉,傳遍海內外的〈南都之夜〉(臺灣小調)等等。他熱愛臺灣各族群民間歌謠,採編〈思想起〉、〈卜卦調〉、〈一隻鳥仔〉、〈山地好〉等歌曲,舉辦多場大型音樂會,巡迴海內外,曾整合為交響曲,是近代臺灣民間音樂蓬勃發展的關鍵人物。

從北齋到吉卜力:走進博物館看見日本動漫歷史!

解讀日本動漫,除了從娛樂或產業經濟層面之外,可以更深入探索文化層面。就讓我們在令和的新時代,回望江戶到平成的動漫記事,來趟心靈的壯遊!「外國人之所以不看漫畫,就是他們的國度沒有手塚治虫。」日本朝日新聞以這句話向手塚治虫致敬。相對來說,身為台灣人,對日本漫畫再熟悉不過,許多人的孩提記憶中,絕對少不了租書店,在書架上挑本《怪醫黑傑克》或者《原子小金剛》,然後鑽入靜謐而神祕的漫畫世界裡,度過大半時光。手塚治虫是日本戰後昭和時代大眾文化代表人物,而後則有宮崎駿讓日本漫畫站上國際舞台。因此,一般探討日本動漫時,往往聚焦於二戰後的蓬勃發展。然而本書要再將時光向前推移,以江戶末期為起點,尋找日本漫畫浮現契機,以及如何奠基,進而演繹出影響遍及全世界的動漫文化。藉由日本各地動漫相關博物館做為進入歷史洪流的時光機,悠閒漫步漫畫家養成的時空背景。從北齋、田河水泡、竹久夢二、岡本一平,到也成為台灣五六七八年級生集體記憶的哆啦A夢、名偵探柯南、小甜甜、櫻桃小丸子、烏龍派出所等等,探入漫畫家的心靈,並以其作品為鎖鑰,打開日本動漫文化深厚的底蘊與精彩。二○○九年開始,作者歷時十年造訪日本動漫相關博物館。博物館不只是個展示空間,也是一條歷史幽徑,在那裡,我們窺見日本動漫是時代變遷與漫畫家心境的交織。解讀日本動漫,除了從娛樂或產業經濟層面之外,可以更深入探索文化層面,就讓我們在令和的新時代,回望江戶到平成的動漫記事,來趟心靈的壯遊!

拆哪,中國的大片時代:大銀幕裡外的中國野心與崛起

解讀大片時代的電影類型與市場現況 揭開中國電影軟實力的時代軌跡與特質 中國|拆哪|拆解影像讀中國 大片:一個中國土生土長的語彙。 人們把高成本、大卡司、驚人票房的好萊塢電影稱為「大片」。現在,中國版大片已崛起﹗ 美國大片多年來在中國總是能夠攻城掠地,不過,從二○○二年年底的《英雄》開始,中國電影谷底翻身,自二○○三年到二○一七年十五年的時間,中國電影不但在中國市場的票房多次力壓好萊塢電影,也已成為瞄準好萊塢的世界第二大電影市場。 近十五年來,中國大片時代已然成型。 彭博商業週刊專文〈中國電影業 追趕好萊塢〉,直指二○一二年中國已成全球第二大電影市場,可謂中國崛起的眾多現象之一!此外,甚至有媒體指出,二○一七年中國電影市場將超越好萊塢! 「電影」是政治經濟脈絡交錯下的產物,中美角力將對中國電影市場產生什麼樣的衝擊?當中國大片時代已成事實,我們如何拆解它的內在,在華語電影中找到屬於自己的位置? 本書以「看電影,讀中國」揭開序幕,從主旋律到商業元素、政策規範到製作發行,涵蓋歷史回顧、最新脈動,介紹了百部重要華語電影與電影人, 是認識「中國電影發展」及「好萊塢電影在中國」的第一堂課。

穢土天堂:穢土天堂首部曲

文學系新銳劇場編導 鍾伯淵 直視土地與當代文化糾葛的戲劇堅持! 既是天堂,卻非樂土或淨土, 而是穢土,那究竟是一個怎麼樣的所在? 從地下世界陰暗潮濕的原始生活中解放,接受文明的啟迪; 地下人擁有對未來最燦爛美好的想像, 殊不知文化的改變與遷徙,實為一種悄然的慢性屠殺。 灰暗潮濕的地下世界,留有一群過著原始生活的住民。一個地上社會人偶然在錯綜複雜的管線中發現他們,為他們開啟現代文明的曙光。現代衛生醫療措施、優雅的禮儀教養,「可憐的地下世界人,他們過著這樣骯髒、落後的生活。」 碧娜、莎夏和海倫娜被抓到地上社會,進行「再進化」的教育,被教導成行禮如儀的女人們,作為政令宣導的工具。然而地上社會人只是假藉教化地下人的名義,藉以開發地下世界。在地底人被屠殺殆盡的消息傳出後,政府高層隨即將無用的地底人趕回殘破不堪的地下。經歷被迫遷移、集中營苟且求生及地上社會壓迫種種不公的對待下,三名女子最終被流放至殘破的原鄉…… 劇本以教育展示開啟,以抗議訴願而逐漸落幕,主要的行動者都是劇中的三名女角:莎夏、海倫娜、碧娜;不過前者乃是作為地上社會教育部對地底人施行禮儀教育的成果展現,隱含著創作者對於制式僵化教育模式的諷刺及批判;後者則是為了爭取不想重返地下社會所作的抗爭遊行,最終仍只是一場早知結局的失敗革命。

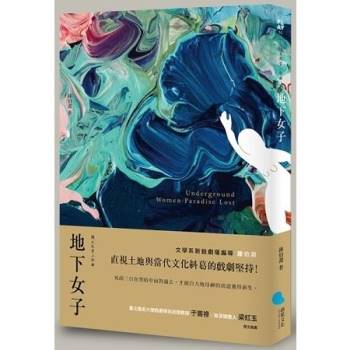

地下女子:穢土天堂二部曲

文學系新銳劇場編導 鍾伯淵 直視土地與當代文化糾葛的戲劇堅持! 死前三日在黑暗中面對過去, 才能自大地母神的甬道獲得新生。 女人一代一代的在幽暗的地洞裡吟唱、呢喃和教育後代。 直到有一天,一個地上男孩,不小心墜落地底, 與她們一起生活、學習,然後回到地上; 在15年後帶給她們戰爭、毀滅及屠殺。 延續《穢土天堂》首部曲、地上社會與地下世界的衝突,地下女子碧娜回到地下世界,回顧一切災難源起的那一刻。 全劇藉由碧娜死前三日的告白,以十七個短篇隨機串連,除凸顯記憶的支離破碎,也呈現虛實交錯的時空感。首部曲偏重「文化侵略」下的暴力和權力關係,進而反思社會建構中的種種謊言與神話,二部曲則透過「象徵寓意」的情節進行辯證。 曉劇場導演鍾伯淵2011年自柏林遊歷返台後,以二戰集中營為背景創作《穢土天堂》,故事描寫地上社會對地下人的侵略,以一種慢性屠殺的方式,破壞了地下世界原有的生活方式與文化。 二部曲《地下女子》則以倖存者「碧娜」為主要敘事者,碧娜替跌落地底發現地下世界的阿道夫打開了地底世界的大門,爾後碧娜只能見證地下世界因為外來者入侵逐步邁向滅亡。